辽宁省辽阳市2022-2023学年高三上学期期末考试历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 辽宁省辽阳市2022-2023学年高三上学期期末考试历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 361.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-21 15:46:36 | ||

图片预览

文档简介

辽阳市2022-2023学年高三上学期期末考试

历史试卷

满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:高考全部内容。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题所给的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

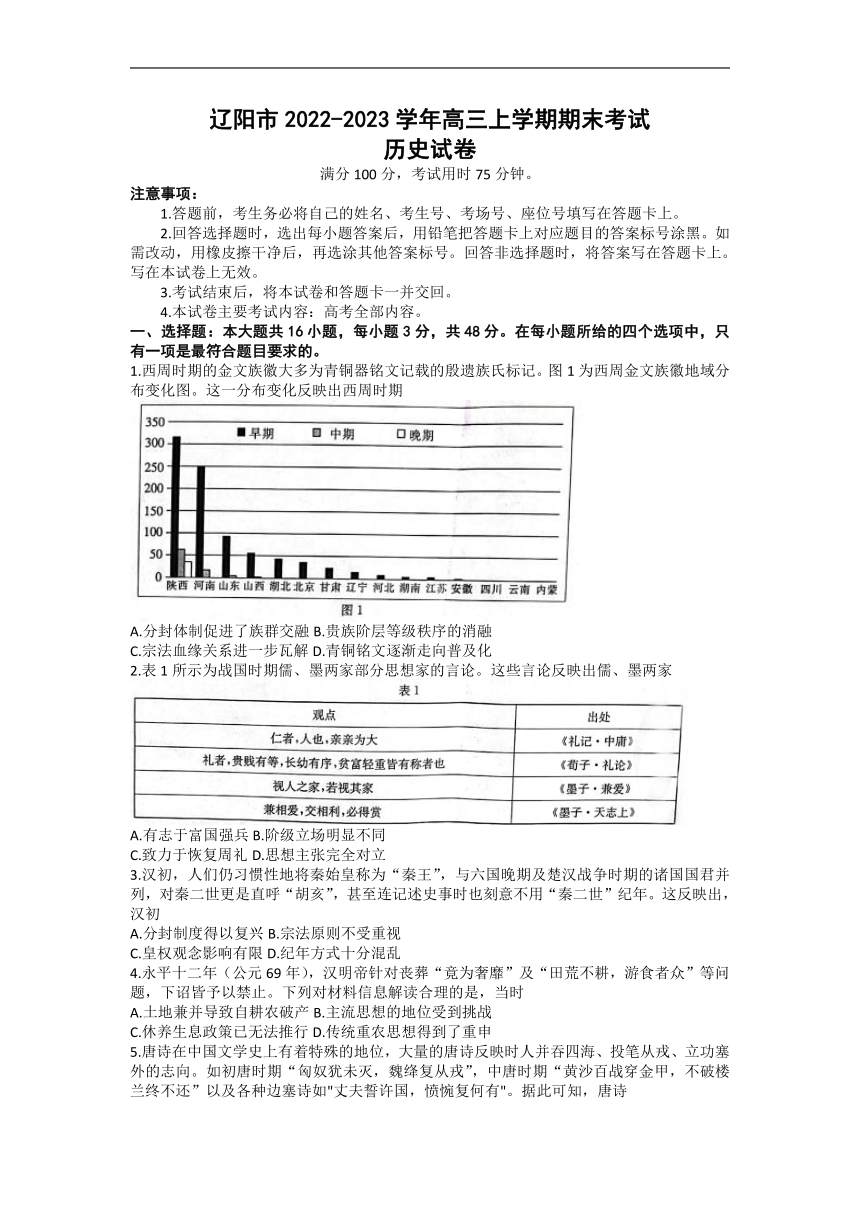

1.西周时期的金文族徽大多为青铜器铭文记载的殷遗族氏标记。图1为西周金文族徽地域分

布变化图。这一分布变化反映出西周时期

A.分封体制促进了族群交融B.贵族阶层等级秩序的消融

C.宗法血缘关系进一步瓦解D.青铜铭文逐渐走向普及化

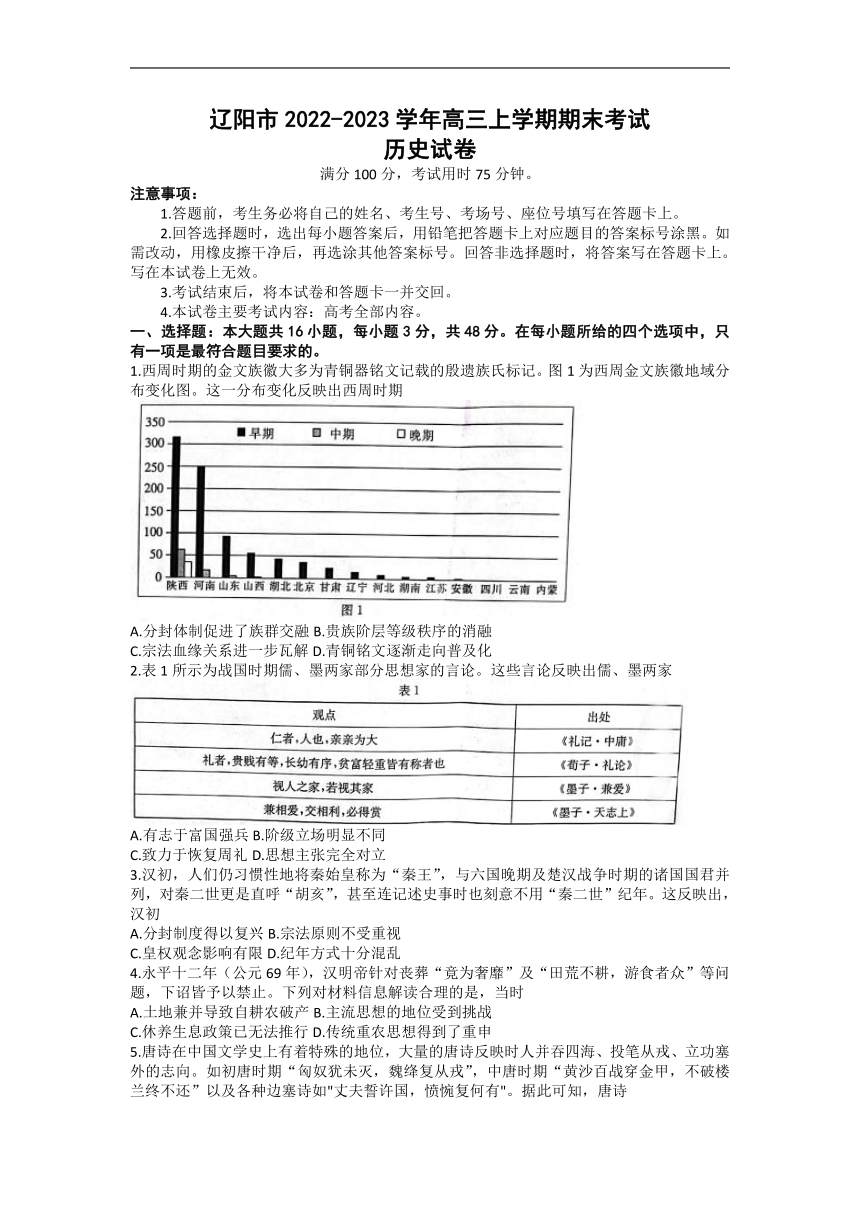

2.表1所示为战国时期儒、墨两家部分思想家的言论。这些言论反映出儒、墨两家

A.有志于富国强兵B.阶级立场明显不同

C.致力于恢复周礼D.思想主张完全对立

3.汉初,人们仍习惯性地将秦始皇称为“秦王”,与六国晚期及楚汉战争时期的诸国国君并列,对秦二世更是直呼“胡亥”,甚至连记述史事时也刻意不用“秦二世”纪年。这反映出,汉初

A.分封制度得以复兴B.宗法原则不受重视

C.皇权观念影响有限D.纪年方式十分混乱

4.永平十二年(公元69年),汉明帝针对丧葬“竟为奢靡”及“田荒不耕,游食者众”等问题,下诏皆予以禁止。下列对材料信息解读合理的是,当时

A.土地兼并导致自耕农破产B.主流思想的地位受到挑战

C.休养生息政策已无法推行D.传统重农思想得到了重申

5.唐诗在中国文学史上有着特殊的地位,大量的唐诗反映时人并吞四海、投笔从戎、立功塞外的志向。如初唐时期“匈奴犹未灭,魏绛复从戎”,中唐时期“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”以及各种边塞诗如"丈夫誓许国,愤惋复何有"。据此可知,唐诗

A.与作者的生活息息相关B.有利于巩固多民族国家

C.蕴含着深厚的家国情怀D.侧重反映当时社会现实

6.据《中国资本主义的萌芽》一书统计,清代前期我国内河航运里程已有5万公里以上,沿海航线1万公里。新疆、蒙古与内陆的贸易也有大规模的发展,山西商人开辟的从蒙古草原直抵俄罗斯的北疆陆路贸易线亦达万里之遥。这表明,清代前期

A.高效农业生产已经形成B.城乡网络体系相当完善

C.商业贸易方式不断变化D.商品流通范围日益扩大

7.清末,江苏镇江的士绅马相伯会同绅董公议,“丹阳县西门外一带荒田近练湖,取水甚易,系属膏腴之壤”,拟集股设立农垦公司。公司开办后,即“以此项田租,拔充兴办学堂之用”。这反映出

A.近代中国农业完成近代转型B.农业转型受到社会的广泛关注

C.农业科技创新活动的有效性D.西方农业经济模式在华的传播

8.新民主主义革命的某一时期,毛泽东明确指出:“如果说,我们过去的政府是工人、农民和城市小资产阶级联盟的政府,那么从现在起,应当改变为除了工人、农民和小资产阶级以外,还要加上一切其他阶级中愿意参加民族革命的分子。"毛泽东作出这一讲话的时间最可能是在

A.五四运动时期B.国民革命时期

C.抗日战争时期D.解放战争时期

9.1956年1月,周恩来在《关于知识分子问题的报告》中指出,知识分子绝大部分已经是"工人阶级的一部分","除了必须依靠工人阶级和广大农民的积极劳动以外,还必须依靠知识分子的积极劳动"。这一报告

A.推动了“双百”方针的出台B.表明社会主义制度已建立

C.贯彻了中共八大的路线 D.旨在建立人民民主专政

10.1984年,全国人大在制定《民族区域自治法》时,原来的草案是“在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治的民族,设立自治机关,行使自治权",而正式通过时则改为"在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权"。把其中“的民族”三字删掉旨在

A.准确界定民族区域自治的主体B.扩大民族区域自治适用范围

C.向群众宣讲《民族区域自治法》D.突出强调法律用语的精炼化

11.《天方夜谭》汇集了古代近东、小亚细亚和其他地区民族的神话传说、寓言故事,形象地再现了中世纪时期阿拉伯文明以及周边文明的社会风貌和风土人情,生动地描绘了一幅中世纪阿拉伯帝国社会生活的复杂图景。这反映出古代阿拉伯文明

A.推崇帝国统治B.具有包容性

C.以和谐为理念D.极富扩张性

12.15世纪初叶,英格兰沃克伯爵的全体佃户经与领主数次较量与谈判,迫使领主作出重大让步,地租下降2/3以上。在那一年的庄园档案上,记载着领主作出妥协的理由:"若不降低地租,他们就要集体离开庄园。"这表明当时的英格兰

A.地主阶层的政治特权受到限制B.佃农的人身依附关系逐渐弱化

C.庄园具有一定的基层自治特色D.圈地运动赋予了民众迁徙自由

13.中世纪时,英国的牛津大学和剑桥大学的主要职能是培养神职人员;伴随着16世纪上半叶修道院解散运动的发展,这些大学到17世纪上半叶逐渐变成富裕乡绅和城市中产阶级子弟的天下。这说明,16~17世纪的英国

A.大学教育实现基本普及B.人文主义思想广泛传播

C.宗教改革助推社会转型D.资产阶级主导教育变革

14.拿破仑在武力征服意大利和德意志地区后,在行政上采取集权统治,宣扬公民权利平等,努力实现市场的统一。这些做法

A.推动了近代文明的传播B.埋下了民族仇杀的根源

C.推翻了欧洲的封建制度D.助长了拿破仑军事独裁

15.卓别林的《摩登时代》描述了工人和穷人在工业社会中的不幸遭遇。1940年,《大独裁者》中的最后一段演讲批评了法西斯主义。卓别林还曾于1942年公开要求美国帮助苏联在欧洲开辟一个第二战场。据此可知,卓别林

A.崇尚现代主义理念B.反对工业文明扩张

C.关注欧美社会危机D.深受共产主义影响

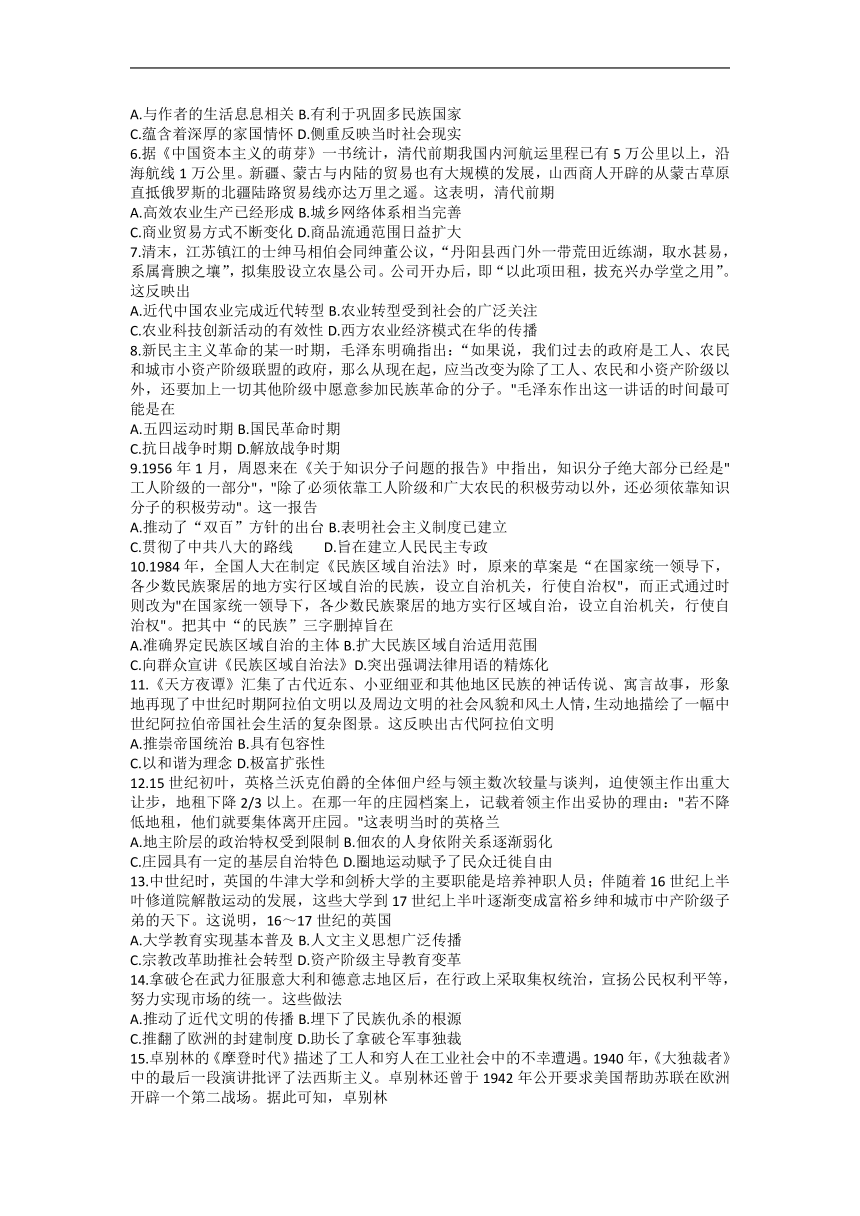

16.图2所示为中央广播电视总台所主办的网站发布的一则时政漫画。该漫画旨在说明

A.世界历史正在倒退

B.冷战思维死灰复燃

C.一超多强格局显现

D.零和博弈成为共识

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一

新中国成立以来,伴随着国内政治、经济、文化等事业的发展,中国外交取得了一系列举世瞩目的成就。在维护国家利益的基础上,目前中国已同171个国家建立了外交关系。我国一直同国际社会密切合作,以负责任的态度参与处理各种国际争端,致力于维护国际防扩散体系,主持六方会谈从而推动朝核问题的和平解决。中国外交为国内与国际互动提供了平台,在为中国国内改革和治理提供资源和知识支持的同时,也把中国治理经验和发展史传播到国际社会,从而提高了中国的软实力。

——摘编自方长平《新中国外交60年:成就、挑战与反思》

材料二

进入21世纪,尽管中国推行和平发展路线,但按照西方大国的冷战思维,中国的和平壮大将会冲击现有的国际政治秩序,美国重返亚太后,东亚地区国际秩序就出现连锁反应,中国和平崛起的战略空间正在受到挤压,中国周边安全环境尤其是领土争端趋于严峻。中国对外贸易投资、国际能源资源供给、海外公民安全等领域的外交实践增多,也需要中国适度调整外交政策以应对日益变化、扩展的国家利益。

——摘编自胡宗山《新时期中国特色外交风格的形成、演进动因及其现实挑战》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析新中国成立以来所取得外交成就的历史意义。(8分)(2)根据材料二并结合所学知识,指出21世纪中国和平发展外交战略面临的严峻挑战。

(5分)

18.阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一

辛亥革命时期,妇女解放思想和主张的广泛传播,使得大部分先进知识妇女开始觉醒。一些女留学生在国外扩大了视野、增长了见识,开始创办妇女报刊,自己起来为妇女解放呼喊。当时在上海、北京先后出版的《女学报》《女界月报》《北京报》《上海天足会报》《中国妇人小杂志×女子世界X中国女报X神州女报M中国新女界》等妇女报刊,以西方资产阶级的自由平等、天赋人权学说为思想武器,鼓动妇女参加革命,争取政治上的民主权利;要求经济自立,争取工作权利;主张家庭革命,革去夫为妻纲、父为子纲,获得婚姻自由等。这些观点和主张,反映了中国妇女要求冲破封建禁锢、争取自身解放的强烈愿望,汇集成一股强大的不可逆转的社会潮流。

—摘编自徐静《辛亥革命时期的妇女解放运动》

材料二

一些历史学家认为,中世纪后期英国出现了妇女的"黄金时期"。黑死病造成人口大量减少,劳动力缺乏,致使很多妇女流入城市。她们的经济活动范围因此突破了农业的局限,就业范围也变得广泛起来。每个城市都能看到妇女从事洗衣工、守门人和澡堂服务员的工作,她们还涉足理发、缎带纺织、书籍装订、房屋出租、旅馆和酒店的开设、食品的经营出售等几十个行业。在市镇的各行业中,妇女起着举足轻重的作用。许多妇女协助丈夫工作,当丈夫去世后,妇女们便接替他们的工作,经营商业和手工业,并成为行会会员。妇女无论已婚与否皆可参加行会,有些行会则完全由妇女组成。女匠师、刺绣女工及其他行业的妇女都可以收受学徒。1319年,在伦敦的纳税人记录中,女性纳税人占4%,有些是出租房产的富裕寡妇,也有独立经营的已婚和未婚女性。

-摘编自徐海燕《中世纪英国妇女的“黄金时期”问题辨析》

(1)根据材料一,概括辛亥革命时期妇女解放运动的特征。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中世纪后期英国妇女“黄金时期”出现的背景。材料二中的妇女活动能否充分说明中世纪后期是英国妇女的"黄金时期"?请说明理由。(7分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

图3所示是2000年中国社会科学出版社出版的一套《世界文明大系》中国分册《儒家文明》的目录。

根据材料并结合所学知识,为中国分册《儒家文明》的某一章节撰写一段解说词。(要求:逻辑严密,史实准确,解读合理。)

20.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

16世纪上半期及16世纪七八十年代,葡萄牙进口了欧洲市场75%以上的香料。即使在16世纪中期,其香料进口量仍比利凡特多。利凡特贸易是葡萄牙香料贸易的补充,它只能在葡萄牙贸易遭遇困难时复兴。在葡萄牙人的经营下,里斯本成为欧洲的香料之都,甚至整个葡萄牙也成了万里飘香的国度。葡萄牙主宰了16世纪的香料贸易,促使欧洲香料的价格出现了下降。新航路航线虽长,但无须水陆交接转运,减少了运费,故降低了香料价格。

——摘编自田汝英《葡萄牙与16世纪的亚欧香料贸易》

材料二

16世纪末,欧洲通过葡萄牙人和地中海东部的商道向东方输送了相当于72吨的白银。为了减少贵金属的使用,商人尽量采用物物交换的三角贸易形式。荷兰人循着葡萄牙人的足迹来到东方,与中国进行三角贸易,这种贸易包括用东南亚的各种香料换取中国商人的茶叶。而伦敦商人计划用他们的货换取印度的棉布,再用棉布换香料,从而建立三角贸易,减少从英国出口贵金属。18世纪,英国在亚洲海城三角贩运贸易逐渐建立起来。三角贩运贸易减少了贵金属的使用,有效换售出英毛织品。三角贩运贸易也使广州成为东南亚香料集散中心。

——摘编自严小青《冲突与调适:16~19世纪广州口岸的中外香料贸易》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析16~18世纪亚欧香料贸易兴起的原因及其影响。

(10分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简评近代香料贸易对人类文明发展的历史作用。(4分)

高三考试历史试卷参考答案

1.A 2.B 3.C 4.D 5.C 6D 7.D 8.C 9.A 10.A 11.B 13.C 14.A 15.C 16.B

17.(1)意义:为中国社会主义建设提供了和平的国际环境:提升了中国综合国力和国际影响力;开辟了中国外交新局面;为世界繁荣和持久和平作出了重要的贡献。(8分)

(2)严峻挑战:西方大国宣扬“中国威胁论”;美国制定重返亚太战略,遏制中国:地缘环境复杂,周边局势紧张;中国外交体系亟待完善。(5分,答出两点给4分,三点给5分)

18.(1)特征:以报刊为舆论阵地;以西方资产阶级的自由平等、天赋人权学说为思想武器;以知识女性为先锋;反封建意识强烈;社会影响力较大。(6分,答出三点即可)

(2)背景:黑死病造成英国人口锐减,劳动力缺乏;中世纪后期城市经济繁荣;妇女的自立自强和对经济独立的追求。(4分,答出两点即可)

观点:不能。(1分)理由:中世纪后期的英国妇女在就业机会上与男性不平等,参与经济活动仍然存在限制,工资水平也存在明显差异。(2分,其他答案言之有理亦可)

19.示例

章节:第四章 前期儒家文明——汉唐文明

解说词:汉武帝采纳董仲舒的建议,尊崇儒术,儒学成为我国专制社会主流意识形态,中国文明便被置于儒家思想的决定性影响之下,政治、经济、教育、宗教、文学、艺术、科学、技术、伦理、风俗等,无不被深深地打上了儒家思想的烙印。在儒家文明发展过程中,儒家思想也在不断丰富、充实。魏晋南北朝以来,社会动荡,道教和佛教盛行,儒家的统治地位被削弱,在此背景之下,儒学吸收佛教和道教的精神,有了新的发展;隋朝时期,儒学家提出了儒、释、道“三教合归儒”的主张,调和吸收佛道思想:唐朝时期统治者奉行三教并行政策;唐代士大夫掀起了儒学复兴运动,用儒学的天命论和伦理纲常来反对佛教的观念,巩固了儒学主流思想的统治地位。(10分)

汉唐时期的儒家文明一直保持“仁以为己任”的积极进取精神,对后世中国社会和思想产生了深远影响。(2分)

(“示例”仅供参考,其他答案言之有理亦可)

20.(1)原因:新航路的开辟,西欧国家的殖民扩张;西欧国家与东方进行的香料贸易利润巨大;亚洲香料产量巨大。(4分,答出两点即可)

影响:引发了西欧的商业革命;促进了西欧贸易中心的转移;丰富了欧洲人的日常生活;刺激了中国商品经济的发展:密切了世界各地的联系,有利于世界市场的发展。(6分,答出三点即可)

(2)历史作用:香料贸易是世界文明交流的重要方式之一;香料贸易的发展加强了世界各地经济之间的联系;促进了人类文明的发展,客观上有助于人类命运共同体的构建。(4分,答出两点即可)

历史试卷

满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:高考全部内容。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题所给的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.西周时期的金文族徽大多为青铜器铭文记载的殷遗族氏标记。图1为西周金文族徽地域分

布变化图。这一分布变化反映出西周时期

A.分封体制促进了族群交融B.贵族阶层等级秩序的消融

C.宗法血缘关系进一步瓦解D.青铜铭文逐渐走向普及化

2.表1所示为战国时期儒、墨两家部分思想家的言论。这些言论反映出儒、墨两家

A.有志于富国强兵B.阶级立场明显不同

C.致力于恢复周礼D.思想主张完全对立

3.汉初,人们仍习惯性地将秦始皇称为“秦王”,与六国晚期及楚汉战争时期的诸国国君并列,对秦二世更是直呼“胡亥”,甚至连记述史事时也刻意不用“秦二世”纪年。这反映出,汉初

A.分封制度得以复兴B.宗法原则不受重视

C.皇权观念影响有限D.纪年方式十分混乱

4.永平十二年(公元69年),汉明帝针对丧葬“竟为奢靡”及“田荒不耕,游食者众”等问题,下诏皆予以禁止。下列对材料信息解读合理的是,当时

A.土地兼并导致自耕农破产B.主流思想的地位受到挑战

C.休养生息政策已无法推行D.传统重农思想得到了重申

5.唐诗在中国文学史上有着特殊的地位,大量的唐诗反映时人并吞四海、投笔从戎、立功塞外的志向。如初唐时期“匈奴犹未灭,魏绛复从戎”,中唐时期“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”以及各种边塞诗如"丈夫誓许国,愤惋复何有"。据此可知,唐诗

A.与作者的生活息息相关B.有利于巩固多民族国家

C.蕴含着深厚的家国情怀D.侧重反映当时社会现实

6.据《中国资本主义的萌芽》一书统计,清代前期我国内河航运里程已有5万公里以上,沿海航线1万公里。新疆、蒙古与内陆的贸易也有大规模的发展,山西商人开辟的从蒙古草原直抵俄罗斯的北疆陆路贸易线亦达万里之遥。这表明,清代前期

A.高效农业生产已经形成B.城乡网络体系相当完善

C.商业贸易方式不断变化D.商品流通范围日益扩大

7.清末,江苏镇江的士绅马相伯会同绅董公议,“丹阳县西门外一带荒田近练湖,取水甚易,系属膏腴之壤”,拟集股设立农垦公司。公司开办后,即“以此项田租,拔充兴办学堂之用”。这反映出

A.近代中国农业完成近代转型B.农业转型受到社会的广泛关注

C.农业科技创新活动的有效性D.西方农业经济模式在华的传播

8.新民主主义革命的某一时期,毛泽东明确指出:“如果说,我们过去的政府是工人、农民和城市小资产阶级联盟的政府,那么从现在起,应当改变为除了工人、农民和小资产阶级以外,还要加上一切其他阶级中愿意参加民族革命的分子。"毛泽东作出这一讲话的时间最可能是在

A.五四运动时期B.国民革命时期

C.抗日战争时期D.解放战争时期

9.1956年1月,周恩来在《关于知识分子问题的报告》中指出,知识分子绝大部分已经是"工人阶级的一部分","除了必须依靠工人阶级和广大农民的积极劳动以外,还必须依靠知识分子的积极劳动"。这一报告

A.推动了“双百”方针的出台B.表明社会主义制度已建立

C.贯彻了中共八大的路线 D.旨在建立人民民主专政

10.1984年,全国人大在制定《民族区域自治法》时,原来的草案是“在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治的民族,设立自治机关,行使自治权",而正式通过时则改为"在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权"。把其中“的民族”三字删掉旨在

A.准确界定民族区域自治的主体B.扩大民族区域自治适用范围

C.向群众宣讲《民族区域自治法》D.突出强调法律用语的精炼化

11.《天方夜谭》汇集了古代近东、小亚细亚和其他地区民族的神话传说、寓言故事,形象地再现了中世纪时期阿拉伯文明以及周边文明的社会风貌和风土人情,生动地描绘了一幅中世纪阿拉伯帝国社会生活的复杂图景。这反映出古代阿拉伯文明

A.推崇帝国统治B.具有包容性

C.以和谐为理念D.极富扩张性

12.15世纪初叶,英格兰沃克伯爵的全体佃户经与领主数次较量与谈判,迫使领主作出重大让步,地租下降2/3以上。在那一年的庄园档案上,记载着领主作出妥协的理由:"若不降低地租,他们就要集体离开庄园。"这表明当时的英格兰

A.地主阶层的政治特权受到限制B.佃农的人身依附关系逐渐弱化

C.庄园具有一定的基层自治特色D.圈地运动赋予了民众迁徙自由

13.中世纪时,英国的牛津大学和剑桥大学的主要职能是培养神职人员;伴随着16世纪上半叶修道院解散运动的发展,这些大学到17世纪上半叶逐渐变成富裕乡绅和城市中产阶级子弟的天下。这说明,16~17世纪的英国

A.大学教育实现基本普及B.人文主义思想广泛传播

C.宗教改革助推社会转型D.资产阶级主导教育变革

14.拿破仑在武力征服意大利和德意志地区后,在行政上采取集权统治,宣扬公民权利平等,努力实现市场的统一。这些做法

A.推动了近代文明的传播B.埋下了民族仇杀的根源

C.推翻了欧洲的封建制度D.助长了拿破仑军事独裁

15.卓别林的《摩登时代》描述了工人和穷人在工业社会中的不幸遭遇。1940年,《大独裁者》中的最后一段演讲批评了法西斯主义。卓别林还曾于1942年公开要求美国帮助苏联在欧洲开辟一个第二战场。据此可知,卓别林

A.崇尚现代主义理念B.反对工业文明扩张

C.关注欧美社会危机D.深受共产主义影响

16.图2所示为中央广播电视总台所主办的网站发布的一则时政漫画。该漫画旨在说明

A.世界历史正在倒退

B.冷战思维死灰复燃

C.一超多强格局显现

D.零和博弈成为共识

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一

新中国成立以来,伴随着国内政治、经济、文化等事业的发展,中国外交取得了一系列举世瞩目的成就。在维护国家利益的基础上,目前中国已同171个国家建立了外交关系。我国一直同国际社会密切合作,以负责任的态度参与处理各种国际争端,致力于维护国际防扩散体系,主持六方会谈从而推动朝核问题的和平解决。中国外交为国内与国际互动提供了平台,在为中国国内改革和治理提供资源和知识支持的同时,也把中国治理经验和发展史传播到国际社会,从而提高了中国的软实力。

——摘编自方长平《新中国外交60年:成就、挑战与反思》

材料二

进入21世纪,尽管中国推行和平发展路线,但按照西方大国的冷战思维,中国的和平壮大将会冲击现有的国际政治秩序,美国重返亚太后,东亚地区国际秩序就出现连锁反应,中国和平崛起的战略空间正在受到挤压,中国周边安全环境尤其是领土争端趋于严峻。中国对外贸易投资、国际能源资源供给、海外公民安全等领域的外交实践增多,也需要中国适度调整外交政策以应对日益变化、扩展的国家利益。

——摘编自胡宗山《新时期中国特色外交风格的形成、演进动因及其现实挑战》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析新中国成立以来所取得外交成就的历史意义。(8分)(2)根据材料二并结合所学知识,指出21世纪中国和平发展外交战略面临的严峻挑战。

(5分)

18.阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一

辛亥革命时期,妇女解放思想和主张的广泛传播,使得大部分先进知识妇女开始觉醒。一些女留学生在国外扩大了视野、增长了见识,开始创办妇女报刊,自己起来为妇女解放呼喊。当时在上海、北京先后出版的《女学报》《女界月报》《北京报》《上海天足会报》《中国妇人小杂志×女子世界X中国女报X神州女报M中国新女界》等妇女报刊,以西方资产阶级的自由平等、天赋人权学说为思想武器,鼓动妇女参加革命,争取政治上的民主权利;要求经济自立,争取工作权利;主张家庭革命,革去夫为妻纲、父为子纲,获得婚姻自由等。这些观点和主张,反映了中国妇女要求冲破封建禁锢、争取自身解放的强烈愿望,汇集成一股强大的不可逆转的社会潮流。

—摘编自徐静《辛亥革命时期的妇女解放运动》

材料二

一些历史学家认为,中世纪后期英国出现了妇女的"黄金时期"。黑死病造成人口大量减少,劳动力缺乏,致使很多妇女流入城市。她们的经济活动范围因此突破了农业的局限,就业范围也变得广泛起来。每个城市都能看到妇女从事洗衣工、守门人和澡堂服务员的工作,她们还涉足理发、缎带纺织、书籍装订、房屋出租、旅馆和酒店的开设、食品的经营出售等几十个行业。在市镇的各行业中,妇女起着举足轻重的作用。许多妇女协助丈夫工作,当丈夫去世后,妇女们便接替他们的工作,经营商业和手工业,并成为行会会员。妇女无论已婚与否皆可参加行会,有些行会则完全由妇女组成。女匠师、刺绣女工及其他行业的妇女都可以收受学徒。1319年,在伦敦的纳税人记录中,女性纳税人占4%,有些是出租房产的富裕寡妇,也有独立经营的已婚和未婚女性。

-摘编自徐海燕《中世纪英国妇女的“黄金时期”问题辨析》

(1)根据材料一,概括辛亥革命时期妇女解放运动的特征。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中世纪后期英国妇女“黄金时期”出现的背景。材料二中的妇女活动能否充分说明中世纪后期是英国妇女的"黄金时期"?请说明理由。(7分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

图3所示是2000年中国社会科学出版社出版的一套《世界文明大系》中国分册《儒家文明》的目录。

根据材料并结合所学知识,为中国分册《儒家文明》的某一章节撰写一段解说词。(要求:逻辑严密,史实准确,解读合理。)

20.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

16世纪上半期及16世纪七八十年代,葡萄牙进口了欧洲市场75%以上的香料。即使在16世纪中期,其香料进口量仍比利凡特多。利凡特贸易是葡萄牙香料贸易的补充,它只能在葡萄牙贸易遭遇困难时复兴。在葡萄牙人的经营下,里斯本成为欧洲的香料之都,甚至整个葡萄牙也成了万里飘香的国度。葡萄牙主宰了16世纪的香料贸易,促使欧洲香料的价格出现了下降。新航路航线虽长,但无须水陆交接转运,减少了运费,故降低了香料价格。

——摘编自田汝英《葡萄牙与16世纪的亚欧香料贸易》

材料二

16世纪末,欧洲通过葡萄牙人和地中海东部的商道向东方输送了相当于72吨的白银。为了减少贵金属的使用,商人尽量采用物物交换的三角贸易形式。荷兰人循着葡萄牙人的足迹来到东方,与中国进行三角贸易,这种贸易包括用东南亚的各种香料换取中国商人的茶叶。而伦敦商人计划用他们的货换取印度的棉布,再用棉布换香料,从而建立三角贸易,减少从英国出口贵金属。18世纪,英国在亚洲海城三角贩运贸易逐渐建立起来。三角贩运贸易减少了贵金属的使用,有效换售出英毛织品。三角贩运贸易也使广州成为东南亚香料集散中心。

——摘编自严小青《冲突与调适:16~19世纪广州口岸的中外香料贸易》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析16~18世纪亚欧香料贸易兴起的原因及其影响。

(10分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简评近代香料贸易对人类文明发展的历史作用。(4分)

高三考试历史试卷参考答案

1.A 2.B 3.C 4.D 5.C 6D 7.D 8.C 9.A 10.A 11.B 13.C 14.A 15.C 16.B

17.(1)意义:为中国社会主义建设提供了和平的国际环境:提升了中国综合国力和国际影响力;开辟了中国外交新局面;为世界繁荣和持久和平作出了重要的贡献。(8分)

(2)严峻挑战:西方大国宣扬“中国威胁论”;美国制定重返亚太战略,遏制中国:地缘环境复杂,周边局势紧张;中国外交体系亟待完善。(5分,答出两点给4分,三点给5分)

18.(1)特征:以报刊为舆论阵地;以西方资产阶级的自由平等、天赋人权学说为思想武器;以知识女性为先锋;反封建意识强烈;社会影响力较大。(6分,答出三点即可)

(2)背景:黑死病造成英国人口锐减,劳动力缺乏;中世纪后期城市经济繁荣;妇女的自立自强和对经济独立的追求。(4分,答出两点即可)

观点:不能。(1分)理由:中世纪后期的英国妇女在就业机会上与男性不平等,参与经济活动仍然存在限制,工资水平也存在明显差异。(2分,其他答案言之有理亦可)

19.示例

章节:第四章 前期儒家文明——汉唐文明

解说词:汉武帝采纳董仲舒的建议,尊崇儒术,儒学成为我国专制社会主流意识形态,中国文明便被置于儒家思想的决定性影响之下,政治、经济、教育、宗教、文学、艺术、科学、技术、伦理、风俗等,无不被深深地打上了儒家思想的烙印。在儒家文明发展过程中,儒家思想也在不断丰富、充实。魏晋南北朝以来,社会动荡,道教和佛教盛行,儒家的统治地位被削弱,在此背景之下,儒学吸收佛教和道教的精神,有了新的发展;隋朝时期,儒学家提出了儒、释、道“三教合归儒”的主张,调和吸收佛道思想:唐朝时期统治者奉行三教并行政策;唐代士大夫掀起了儒学复兴运动,用儒学的天命论和伦理纲常来反对佛教的观念,巩固了儒学主流思想的统治地位。(10分)

汉唐时期的儒家文明一直保持“仁以为己任”的积极进取精神,对后世中国社会和思想产生了深远影响。(2分)

(“示例”仅供参考,其他答案言之有理亦可)

20.(1)原因:新航路的开辟,西欧国家的殖民扩张;西欧国家与东方进行的香料贸易利润巨大;亚洲香料产量巨大。(4分,答出两点即可)

影响:引发了西欧的商业革命;促进了西欧贸易中心的转移;丰富了欧洲人的日常生活;刺激了中国商品经济的发展:密切了世界各地的联系,有利于世界市场的发展。(6分,答出三点即可)

(2)历史作用:香料贸易是世界文明交流的重要方式之一;香料贸易的发展加强了世界各地经济之间的联系;促进了人类文明的发展,客观上有助于人类命运共同体的构建。(4分,答出两点即可)

同课章节目录