福建省晋江市2022-2023年高二下学期开学检测语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省晋江市2022-2023年高二下学期开学检测语文试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 37.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-20 00:00:00 | ||

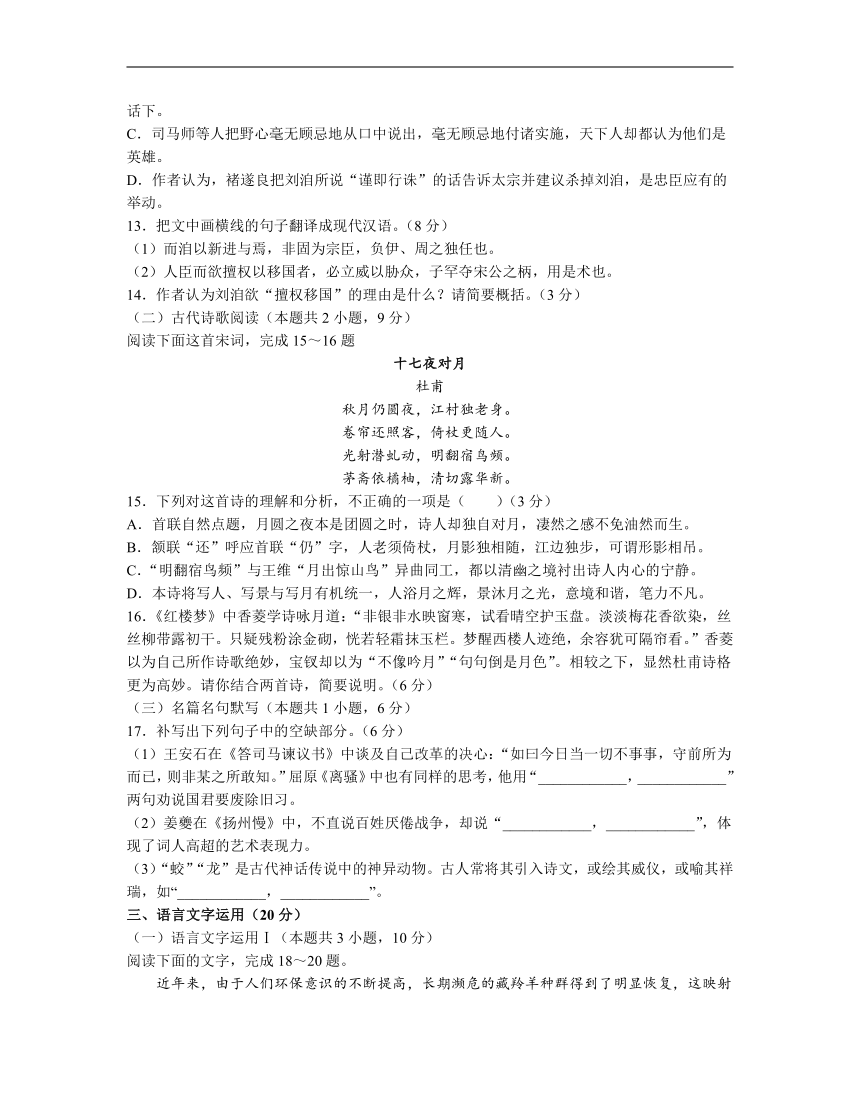

图片预览

文档简介

福建省晋江市2023年高二下学期开学检测

语文

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,17分)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

在当代创作中彰显中国特色、中国风格、中国气派,是很多文艺工作者的追求。这些年,我们能明显感受到中国建筑师的进步,同时也发现,有些设计方案虽着力强调中国文化理念,文本上也有对中国文化的解读,但多数设计对“中国”的理解还停留在形式、语言层面,只是通过对汉字、纹样、坡屋顶、马头墙等具象演绎来表达中国特色;有些设计方案理念与实际脱节,未能摆脱对流行理念的模仿,更有少数方案追求夸张和新奇。

对于什么是中国文化精神,如何在建筑创作中彰显中国特色、中国气派,还有待理论与创作深度结合的反复实践。在认清方向以后,路需要坚定地走下去。

实践创新、理论思考与价值体系建构相辅相成。世界建筑就如一片多姿多彩的森林。无论海南的椰树,还是西北的胡杨,它们都是从自己土地上独立生长起来的,中国建筑不能作他者嫁接的枝条。一些研究者总是自动地将中国建筑理论看作是对当前已有建筑学的“补充”。所以很多理论探索总是浅尝辄止,不求体系。这样的观念大大限制了中国建筑理论发展。

建构以自己的哲学和美学思想为基础的理论体系,是值得我们重视并加以研究的重要课题。建筑师们需要从不同角度加以探索,让多样化理念与不断求变的创作实践相结合,促进中国现代建筑的蓬勃涌现。

中国气派文艺创作需立足中国文化土壤转化创新。需指出的是,这个“文化”绝不仅仅是传统文化,更是基于当下现实的中国当代文化。唯有这样的中国文化体系,才能对今天文艺创作起到指引与支撑作用。建筑也好,其他艺术创作领域也好,只有在自身文化土壤滋养下才能不断生发新的方向。因此,传承中华文化,重在古为今用,辩证取舍、推陈出新,是以古人之精神,开自己之生面,是在传统与当代对接中实现中华文化的创造性转化和创新性发展。

现在有一个倾向,将继承传统等同于符号拼贴,如将昆曲与嘻哈音乐结合在一起,作为中国当代文化介绍给世界。这样一种拼贴与混搭作为一种尝试未尝不可,但对文化转换创新的理解还是太简单化。对于传统,我赞成冯友兰先生提出的“抽象继承”,即透过物质与非物质遗存去理解传统的内在精神、价值判断与认知模式等,将其中仍有生命力的东西融入到今天的价值、思想体系中。

在跨文化对话中坚持自身文化精神建设。世界文化已经出现跨文化发展趋势,中国文化发展也必须顺应这一潮流,发展前景如何,取决于我们对不同文化的精神实质能否有较为深入和全面的认识。如果只是喊着“民族化”口号,但在什么是传统、传统如何与现代结合的问题上没有深入研究,是"食古不化";如果只是为他方文化倾倒,不明白最应该向他人学习什么,就是“食洋不化”。“食古不化”造成“复古”,“食洋不化”则导致“模仿”。

如果我们能够在深入了解不同文化精神基础上,坚持在全球化语境中的跨文化对话,坚持多元文化视野中自身文化精神建设,实现中国文艺创作突破和创新,大有可期。

快速城镇化的社会进程、多样共生的文化背景、“美丽中国”的伟大愿景,这都是考察当代中国建筑设计发展必须面对的现实语境,理想与困惑并存、挑战与希望同在,我们应该以具有文化特色的优秀作品,为多元化的世界文化作出中国建筑师应有贡献。

(摘编自《让当代创作更具中国气派——以建筑设计为例》)

材料二:

按一般的解释,传统文化为世代相传、具有特点的社会因素,如风俗、道德、思想、作风、艺术、制度等。现代既指现在这个时代,也指这个时代应具有的一切因素。两者反映在建筑上,应指过去与现在相应的技术及影响技术的思想领域。传统文化与现代表现在建筑中,是一对辩证统一的矛盾体,应该说没有传统文化就没有现代;没有现代,也无所谓传统文化。它们是通过互相衬托来得以体现的。关键问题在于,在今天人们要求现代物质享受的同时,如何满足他们内心深处对民族的地域的传统文化的精神需求;在保护传统文化建筑样式、传统文化生活方式的同时,如何使生活在其中的人们能同时享受到现代化的优越生活条件,这对矛盾统一体如何在我们的设计实践中得以完美的体现,这确是当今中国建筑界要认真研究讨论的重要问题。(摘编自《中国特色的现代建筑》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

A.这些年很多文艺工作者都在追求在当代创作中彰显中国气派,但只有建筑领域进步明显。

B.只有传统文化和当代文化不偏不倚的中国文化体系,才能指引与支撑今天的文艺创作。

C.尝试用符号拼贴的方式继承传统也是一种创新,但对文化转换创新的理解过于简单化。

D.没有传统文化就没有现代,没有现代,也无所谓传统文化,二者是一对辩证统一矛盾体。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A. 材料一以建筑设计为例,论证了如何让当代创作更具有中国气派,以小见大,构思巧妙。

B.中国建筑师还存在诸多问题,问题存在的根本原因是对“中国”的理解停留在形式、语言层面。

C.材料二运用连续提问的方式提出了中国建筑界要认真研究的关键问题,引人深思。

D.能否深入和全面认识不同文化的精神实质是中国文化发展能否顺应跨文化趋势的重要因素。

3.根据材料内容,下列各项中与材料二观点不符合的一项是(3分)

A. 对于传统民居,既要保护其历史人文风貌,又要适当对其内部进行现代化设施更新,改善生活环境。

B.金茂大厦被人称道,不仅因为它现代化的气质,还因其让人隐约感觉到中国传统建筑的神韵。

C.中国古典建筑有许多内涵需要我们去挖掘,其神韵需得到进一步展现,这也应是我们追求的目的。

D. 在规划现代建筑体系时,充分了解当地风土人情,从中寻找传统文化的内酒,古为今用。

4.概括分析材料一本论部分论证结构特点和主要论证方法。(4分)

5.请结合材料,概括如何让当代文艺创作更具中国气派。(4分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

向往黄河

吴子新

1965年秋,我上小学三年级。语文课堂上,老师带领我们朗诵课文《黄河》:"我的名字叫黄河,流经千山和万谷,自从盘古开天地,什么世面没见过……”老师告诉我们:黄河,谓之母亲河,从历史中走来,一路奔涌,有缓有急,有高有低,有曲有直,全长5464公里。——这便是我初识黄河。那时,我默默给自己许下一个愿望:将来一定去看看黄河!

后来,我走上教师岗位,教授唐代大诗人王之涣的"黄河远上白云间,一片孤城万仞山……"时,我向学生讲解,黄河,是中华民族的摇篮,她源远流长,穿越辽阔的黄土高原,一泻千里。远远望去,只见她蜿蜒曲折,奔流于万山丛中。她仿佛由天上流来,穿过朵白云,轻轻流向天外。其时的我,有一种期望,盼望有一天身临黄河边,目睹黄河粗犷、凝重的奔涌,给自己一次惊涛骇浪的视觉体验,去吮吸河水与泥沙的气息,感受“风在吼,马在叫,黄河在咆哮”的威武雄壮。

再后来,我和黄河多次相见。我无数次去北京,列车每每行经黄河大桥,我扶窗而望,心里总是想,什么时候一定前往黄河,看一看变化的黄河浪,喝一口真正的黄河水。

今年6月下旬,安徽省组织部分党员前往全国红色教育基地——延安,开展“铭记光辉历史,传承红色基因,为党旗增辉"主题活动,我有幸前往陕西黄河壶口,在那里亲睹黄河的雄姿异彩。

6月24日上午,我们乘坐大巴车从延安出发,一路南下170公里,前往壶口乡,专程游览黄河壶口瀑布的奇异壮观。

大巴车过桥梁穿隧道,在山沟里穿行。不一会,车行黄土高坡之上,只见苍蓝的天穹下,黄土高坡七沟八梁,层峦叠嶂。透过飘渺的云雾,那沟沟峁峁好像黄土高坡强劲的肋骨,那曲曲折折的山路宛如大山放出来的闪电。一处处窑洞,用它那深邃的眼睛,洞察着黄土大地的沧桑变迁,见证着黄土高坡的深沉浑厚。车窗外,苹果之乡成片成片的苹果园郁郁葱葱,那些套着黄色纸袋的苹果压弯了每一根枝桠。根本见不到陕北黄土高坡上的“黄土”飞扬,每一处都是风景如画,说是陕北的好江南,没有一点言过其实。

下午1点,我们到了黄河壶口瀑布景区。壶口瀑布位于晋陕两省交汇处,西临陕西宜川县,东濒山西吉县,因状如茶壶之口而得此名,为我国第二大瀑布,也是世界上最大的黄色瀑布。

“黄河之水天上来”究竟是何种景观?未见其容,先闻其声。轰隆隆的水流声和撞击声此起彼伏,由远及近。这里的水,富有多变性,洒脱而自信,沸腾而狂放。眼前的黄河如巨龙扑入视野,带着豪情,展示自己的身躯和姿态。滔滔黄河奔腾至此,为两岸苍山所囿,不得不骤然紧缩身体,但前行的劲头更足,决心更大。

离瀑布越近,河水轰鸣的声音越大,瀑布的景观越清晰。只见黄河水像一匹咆哮的野马腾空而起,带起的水珠肆意飞舞,升腾到我们头顶,如烟,如雾,如尘。一颗颗水滴溅向我们脸上,落在我们身上。面对如此壮景,我终于理解了黄河水在壶口处排山倒海的意境,听懂了黄河的语言,领悟出黄土地蕴含着的生生不息的力量和精神。

站立黄河壶口瀑布栅栏旁,我已不再是一名看容,俨然是在接受一场洗礼。我想人,只有融入大自然,方知世事变化的真谛。此刻,我的心随黄河而动,随中华血脉而跳。我不由地挺直了腰杆,满心虔诚感,充满自豪感。我一边观赏瀑布奇观美景,一边握着相机频频按下快门抢拍瀑布奇观。

下午3点半,我与黄河壶口瀑布默默作别。大巴车再次驶过黄河大桥,沿着黄河岸,爬上黄土高坡,原路返回。行至离延安市区还有50多公里的宝塔区高坡镇境内时,突然堵车。前不着村后不着店,我们只得下车等待。

我们焦急地走上黄土高坡,走向一处窑洞。窑洞里走出一位老大爷,以为我们口渴,用朴素的陕北口音热情地请我们进屋喝水。当地村民向我们讲述了这位老大爷的故事:老大爷姓常,96岁,是迎接中央红军到陕北的游击队员,战功赫赫;常大爷在党70 年,担任过多年地方干部,膝下四个儿子两个女儿,生活得很幸福。

虽然堵车达三个小时,但我们结识了黄土高坡的常大爷,听到了常大爷的故事,一点不后悔。

我想,黄河以其“黄”而独步天下,黄色是她的底色,也是她的本色,正如我们的黄皮肤一样,永远不变。正是有着黄土地的支撑,黄河才激情万丈,绕山石而穿梭,遇陡崖而跳跃,即便是在平坦地段,也不失风度与气质。那一篇篇描写黄河的诗文,那一个个诉说黄土地的故事,如音符般在广袤的天空中激荡。

(有删改)

6.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是(3分)

A.作者回忆三年级时的课文《黄河》和老师的讲解,表明自己对黄河的向往由来已久。

B.作者写苹果之乡的累累硕果,既写出了当地的风景,也暗示了黄土高原的生活变化。

C.作者介绍黄河壶口瀑布的地理位置,意在说明壶口瀑布成为世界最大黄色瀑布的原因。

D.作者从一名"旁观者"变为"感受者",身份的转换表现出自己受到了黄河精神的洗礼。

7.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.文章引用王之涣、李白描写黄河的相关诗句,丰富了文章的内容,表现了黄河悠久的历史,富有文化韵味。

B.文章写壶口瀑布时,把黄河水比作一匹咆哮着腾空而起的野马,有声有形地绘出黄河在此处的磅礴气势。

C.文章划线部分句式整散结合,富有节律感;“强劲”“深邃”用词精当,优美生动地写出黄土高坡的独特景观。

D.文章以标题"向往黄河"统摄全篇,按"初识黄河-走近黄河-感受黄河"的思路行文,逐层推进,脉络清晰。

8.文章最后为什么要写与常大爷的偶遇?请结合文本简要分析。(4分)

9.有人说:“好的散文,其目的是宣传‘真善美’,是人和自然的调和。”请据此分析本文的“美”体现在哪些方面。(8分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

刘洎之杀,谓褚公谮之者,其为许敬宗之污诬,固已。乃使褚公果以洎之言白于太宗,亦讵不可哉?太宗征高丽留守西京者,房玄龄也;受命辅太子于定州者,高士廉、张行成、高季辅、马周,而洎以新进与焉,非固为宗臣,负伊、周之独任也。兵凶战危,太宗春秋已高,安危未决也,太子柔弱,固有威福下移之防。洎于受命之日遽亢爽无忌而大言曰大臣有罪臣谨即行诛然则不幸而太宗不返嗣君在玄龄之项领且县于洎之锋刃而况士廉以下乎?又况其馀之未尝受命者乎?

人臣而欲擅权以移国者,必立威以胁众,子罕夺宋公之柄,用是术也。而曹操之杀孔融,司马懿之杀曹爽,王敦之杀周顗、戴渊,无所禀承,犹无择噬;矧洎已先言于当宁,挟既请之旨,复何所忌以戢其专杀乎?魏王泰未死,吴王恪物望所归,洎执生杀之权以诛异己,欺太子之柔,唯其志以逞,何求而不得?然则伊、霍之事,洎即不言,抑必有其情焉;且又恶知洎之狂悖,不果有是言哉?

或曰:洎谨即行诛之对,刚而戆耳,非能有不轨之情也。曰:所恶于强臣者,唯其很耳。慧者,很之徒也。无所忌而函之心,乃可无所忌而矢诸口,遂以无所忌而见之事。司马师、高澄、朱温、李茂贞唯其言之无忌者,有以震慑乎人心,而天下且诧之曰:此英雄之无隐也。当其曰“谨即行诛”,目无天子,心无大臣,百世而下,犹不测其威之所底止,而可留之以贻巽顿之冲人乎?使褚公果劝太宗以杀洎,亦忠臣之效也。

(节选自王夫之《读通鉴论》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A.洎于受命之日遽/亢爽无忌而大言曰/大臣有罪/臣谨即行诛/然则不幸/而太宗不返嗣君/在玄龄之项领/且县于洎之锋刃/而况士廉以下乎

B.洎于受命之日/遽亢爽无忌而大言曰/大臣有罪/臣谨即行诛/然则不幸/而太宗不返嗣君/在玄龄之项领/且县于洎之锋刃/而况士廉以下乎

C.洎于受命之日/遽亢爽无忌而大言曰/大臣有罪/臣谨即行诛/然则不幸而太宗不返/嗣君在/玄龄之项领/且县于洎之锋刃/而况士廉以下乎

D.洎于受命之日遽/亢爽无忌而大言曰/大臣有罪/臣谨即行诛/然则不幸而太宗不返/嗣君在/玄龄之项领/且县于洎之锋刃/而况士廉以下乎

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.褚公,公是帝王对功臣封赐的爵位,褚公是指被赐爵为公的褚遂良。

B.西京,指西边的京城,通常指古都长安(今西安),在文中指的就是京城。

C.当宁,处在门屏之间,君主常在此接受诸侯朝见,在文中指的是皇帝。

D.冲人,指年幼的人,多为古代帝王自称的谦辞,在文中指懦弱的太子李治。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.刘洎受命与高士廉等人一起辅佐懦弱无能的太子,声称如果大臣犯罪,就立即行使诛杀的权力。

B.唐太宗死于征讨高丽的途中,房玄龄的脖子也悬在刘洎的利刃之下,高士廉等人更是不在话下。

C.司马师等人把野心毫无顾忌地从口中说出,毫无顾忌地付诸实施,天下人却都认为他们是英雄。

D.作者认为,褚遂良把刘洎所说“谨即行诛”的话告诉太宗并建议杀掉刘洎,是忠臣应有的举动。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)而洎以新进与焉,非固为宗臣,负伊、周之独任也。

(2)人臣而欲擅权以移国者,必立威以胁众,子罕夺宋公之柄,用是术也。

14.作者认为刘洎欲“擅权移国”的理由是什么?请简要概括。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋词,完成15~16题

十七夜对月

杜甫

秋月仍圆夜,江村独老身。

卷帘还照客,倚杖更随人。

光射潜虬动,明翻宿鸟频。

茅斋依橘柚,清切露华新。

15.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.首联自然点题,月圆之夜本是团圆之时,诗人却独自对月,凄然之感不免油然而生。

B.颔联“还”呼应首联“仍”字,人老须倚杖,月影独相随,江边独步,可谓形影相吊。

C.“明翻宿鸟频”与王维“月出惊山鸟”异曲同工,都以清幽之境衬出诗人内心的宁静。

D.本诗将写人、写景与写月有机统一,人浴月之辉,景沐月之光,意境和谐,笔力不凡。

16.《红楼梦》中香菱学诗咏月道:“非银非水映窗寒,试看晴空护玉盘。淡淡梅花香欲染,丝丝柳带露初干。只疑残粉涂金砌,恍若轻霜抹玉栏。梦醒西楼人迹绝,余容犹可隔帘看。”香菱以为自己所作诗歌绝妙,宝钗却以为“不像吟月”“句句倒是月色”。相较之下,显然杜甫诗格更为高妙。请你结合两首诗,简要说明。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)王安石在《答司马谏议书》中谈及自己改革的决心:“如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。”屈原《离骚》中也有同样的思考,他用“____________,____________”两句劝说国君要废除旧习。

(2)姜夔在《扬州慢》中,不直说百姓厌倦战争,却说“____________,____________”,体现了词人高超的艺术表现力。

(3)“蛟”“龙”是古代神话传说中的神异动物。古人常将其引入诗文,或绘其威仪,或喻其祥瑞,如“____________,____________”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,10分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

近年来,由于人们环保意识的不断提高,长期濒危的藏羚羊种群得到了明显恢复,这映射出近年来生态环境保护取得的历史性成就。植树造林、退耕还草、禁止盗猎等具体举措的背后,是人们对人与自然关系的深入思考。在科技日益发达的今天,通过大数据、卫星定位等方式,更好地保护自然、认识自然。面对生灵草木、万水千山,不能 ① 、无限索取,而要大力保护,与大自然和谐共生,已成为全社会的共识。改善生态环境不仅关乎当代,更 ② 。只有坚定地保护好生态环境,保护好绿水青山,才能让子孙后代有机会目睹天地之壮阔、自然之秀美、万物之灵动。成绩固然喜人,但生态环境保护 ③ ,仍需再接再厉。青藏高原( )。如何更精细和科学地保护青藏高原的生态环境,需要认真思考。

18.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

19.文中画横线的句子有语病,请进行修政,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。(4分)

20.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )(3分)

A.是我国重要的生态安全屏障,是世界屋脊,同时其生态系统脆弱,对全球变暖等气候变化非常敏感

B.是世界屋脊,是我国重要的生态安全屏障,同时对全球变暖等气候变化非常敏感,其生态系统脆弱

C.是世界屋脊,是我国重要的生态安全屏障,同时其生态系统脆弱,对全球变暖等气候变化非常敏感

D.是我国重要的生态安全屏障,是世界屋脊,同时对全球变暖等气候变化非常敏感,其生态系统脆弱

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,10分)

阅读下面的文字,完成21~22题。

近日,一种“黄花”冲上热搜第一,武汉市农业农村局等8部门联合召开了加拿大一枝黄花防除工作会议,要求在本周内完成全市地面防除任务。

加拿大一枝黄花不能简称为“一枝黄花”,( ① ):一枝黄花为乡土植物,头状花序不着生于花序分枝的一侧,不呈蝎尾状,根状茎无或不发达,为常规控制和利用对象;而加拿大一枝黄花为外来生物,头状花序着生于花序分枝的一侧,呈蝎尾状,根状茎很发达,( ② )。

这种植物虽色泽亮丽,却被称为“毒草”,有着“此花开处百花杀”的说法。( ③ ),而是因为它的根系特别发达,繁殖能力超强,仅单株就能繁殖两万多,清除非常困难,给周围的绿色植被和农作物带来极大影响。不仅这种花繁殖能力强,而且生长周期长,使得它对本地生物多样性造成严重威胁,极大地危害了本地的生态平衡。因此,若市民外出看见这种黄花千万别采别种,请拨打电话“举报”!

21.请在文中括号里补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(6分)

22.文中画横线的句子有语病,请修改。(4分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

百年前,10多位平均年龄28岁的“创业青年”一路筚路蓝缕,砥砺前行,开创了一番不凡的事业。1917年,李大钊28岁,听闻十月革命胜利的消息,他看到了中国的出路;1919年,陈参一28岁,确定马克思主义为终身信仰后改名“望道”,翻译了《共产党宣言》;1921年,毛泽东28岁,参加中国共产党第一次全国代表大会;1926年,周恩来28岁,在要求释放被监禁的共产党员的斗争中据理力争,却被缴械并遭软禁;1929年,邓恩铭28岁,因叛徒出卖再次被捕入狱……

百年后,新一代的有志青年继承伟业,燃烧热血,续写时代新篇章。他们当中有公益路上的“先行探路人”,有坚守平凡岗位的警察、司机、记者、护士、教师、邮递员,有送蛟龙潜水、嫦娥飞天的科研工作者,有戍国卫边的国家英雄,有隐秘而伟大的国安尖兵……

百年风云际会,在变与不变之间,一代代青年在时代的考场上回答着人生的信念与价值的答卷。今日,你在高考的考场上,也将上交一份青春奋斗与成长的答卷。

以上材料对我们颇具启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题:不要套作,不得抄袋:不得泄露个人信息;不少于800字。

参考答案

1.C(A项,“只有”二字无中生有,根据材料-选文题目《让当代创作更具中国气派一以建筑设计为例》可知,建筑只是其中-一个例子。B项“不偏不倚”错,由“这个‘文化’绝不仅仅是传统文化,更是基于当下现实的中国当代文化"可知。D项以偏概全,由原文

“传统文化与现代表现在建筑中,是--对辩证统-的矛盾体,应该说没有传统文化就没有现

代;没有现代,也无所谓传统文化"可知。)(3分)

2.B(归因错误,问题存在的根本原因不是对“中国”的理解停留在形式、语言层面。)(3分)

3.C(材料二的观点是强调“传统文化与现代表现在建筑中,是一对辩证统--的矛盾体”,要把二者合理的结合在起。C项只强调挖掘“中国古典建筑的许多内涵”,忽略了现代文化,所以错误。)(3分)

4.①本论部分采用并列格式,分别从三个角度进行论证,层次清晰;②本论部分每层并列内部均有正反对比论证,观点鲜明。(每条2分,共4分)

5.①实践创新、理论思考与价值体系建构相辅相成(或者“建构自己的以哲学和美学思想为基础的理论体系”);②立足中国文化土壤,在传统与当代对接中创造性转化;③深人了解不同文化精神,在跨文化对话中坚持自身文化精神建设;④考察快速城镇化的社会进程等现实语境,创作具有文化特色的优秀作品;⑤着眼当下人们各种需求,让传统与现代

完美结合。(每点1分,共4分,任意回答四点即可。)

6.C(“意在说明壶口瀑布成为世界最大黄色瀑布的原因”错误,从“壶口瀑布位于晋陕两省交汇处,西临陕西宜川县,东濒山西吉县,因状如茶壶之口而得此名”来看,不能体现壶口瀑布成为世界上最大黄色瀑布的原因,只能说明其命名原因。)(3分)

7.A(“文章引用王之涣、李白描写黄河的相关诗句……表现了黄河悠久的历史,富有文化韵味"错误,文章引用王之涣的诗句,是为了表达自己对黄河一直以来的向往与深情,引用李白的诗句,是为了引出对壶口瀑布狂放景象的描写。)(3分)

8.①照应上文作者参加的红色活动的主题,使文章的结构更严谨;②赋予了黄河红色文化精神,丰富了黄河的精神内涵,深化了文章的主旨。(每点2分,共4分)

9.①自然之美:黄土高原的粗犷、壮观,壶口瀑布的磅礴气势;②人情之美:以常大爷为代表的陕北人民的热情好客;③人文之美:人与自然的和谐相处,用自己的双手保卫、建设着美丽的家乡,成就了今天的幸福生活;④文化之美:黄土地蕴含着生生不息的力量和精神,红色基因代代相传。(每点2分,共8分)

10.C(3分)

11.A(“褚公”是对褚遂良的敬称,并不是赐爵为公。)(3分)

12.B(唐太宗并没有死于征讨高丽的途中,文中“然则”表假设。)(3分)

13.(1)而刘洎也凭借新提拔上来的官参与辅佐,(他)本就不是宗族名臣,也没有让他担当起像伊尹、周公那样独自辅佐幼君的重任。(“新进”“固”“负”,语句通顺,各1分)

(2)人臣想专权擅政进而想夺君主之国的,一定要树立自己的权威以胁迫众人,子罕夺取宋公的权力,用的就是这种办法。(“擅权”“柄”“是”,语句通顺,各1分)

14.①掌握生杀大权;②太子懦弱无能;③刘洎个性狂悖。(一点1分,意思对即可)

【参考译文】刘洎被杀,有人认为是褚遂良在太宗面前说他坏话诬陷他的结果,本来是许敬宗在太宗面前告了他的状。假如褚遂良公正地把刘洎所说的过头的一些话告诉唐太宗,又有什么不可以的呢?唐太宗远征高丽,留守西京长安的是房玄龄;受太宗之命在定州辅佐太子的,是高士廉、张行成、高季辅、马周等人,而刘洎也凭借新提拔上来的官参与辅佐,(他)本就不是宗族名臣,也没有让他担当起像伊尹、周公那样独自辅佐幼君的重任。当时正是兵凶战危之机,唐太宗年事已高,安危不定,加上太子懦弱,本来就有心防止大权旁落。刘洎在接受任命的那一天,就慷慨激昂无所顾忌地大言说:“大臣有罪,臣谨即行诛。”如果不幸唐太宗死于战争途中,继位的君主沉浸于悲痛之中,就连房玄龄的脖子都在刘洎高悬的利刃之下,何况高士廉以下的大臣呢?更何况其余在唐太宗出征前没有委以重任的大臣呢?

人臣想专权擅政进而想夺君主之国的,一定要树立自己的权威以胁迫众人,子罕夺取宋公的权力,用的就是这种办法。而曹操杀孔融,司马懿杀曹爽,王敦杀周顗、戴渊,根本不禀报(君主),还无区别地滥杀;况且刘洎已事先向皇帝说过,他既得到了皇帝的批准,还有什么可忌讳而收敛其专杀的大权呢?魏王李泰还没有死,吴王李恪也以其贤德为众望所归,刘洎执生杀大权诛除异己,欺太子懦弱无能,肆逞其野心,要什么他得不到呢?这么说来,那么伊尹、霍光控制君主于自己手掌之中这样的事,刘洎即使不说,但一定有这种愿望;况且又怎么知道以刘洎的狂悖,难道不真的会说出这种话吗?

有人说:刘洎“谨即行诛”的对答,只能表明(他)太刚直罢了,不能因此就说他有不轨之心。人们所讨厌强臣的,就是因为他们太凶暴罢了。愚直的人,就是凶暴之徒。(他们)表面上无所顾忌却把野心深藏起来,进而就可以无所顾忌地从其嘴中说出,更一步就会无所顾忌地把其野心付诸实施。司马师、高澄、朱温、李茂贞就是因为他们说话时无所顾忌,从而震慑人心,而天下对他都惊讶地说道:这是英雄无疑了。当刘洎说“谨即行诛”这句话的时候,目无天子,心无大臣,假若任其发展下去,还难以预测其威风会耍到什么地步为止,像这样的人怎么能够把他留给懦弱无能的太子李治呢?即使褚遂良果真劝唐太宗杀掉刘洎,也是忠臣应有的举动。

15.C(“都以清幽之境衬出诗人内心的宁静”分析错误,本诗表现的是内心的孤独、寂寥与思乡之情。颈联“光射潜虬动,明翻宿鸟频”一句,描写在月光下的游鱼与飞鸟的躁动,代表了作者内心的不平静,再结合首联中“江村独老身”一句,突出表现了诗人内心的孤独、寂寥与思乡之情。)(3分)

16.①香菱写月,内容相对单一,着重描写月色,突出月色的皎洁明亮;杜甫写月,内容更为丰富,不拘泥于月,还写月下之人、物、景,相互交融,成为一体;②香菱所写景物多为静景,主要从视觉来写;杜甫则动静结合,感觉体验更为丰富、真切;③香菱诗感情相对淡薄模糊,而杜诗突出了身在江村为异客的孤单寂寞与思乡之情,情感上更易打动人。④香菱诗中月的形象比较死板,杜诗之月则似乎颇通人情,提高了诗歌的审美趣味。(每点2分,答出三点即可得6分。)

17.(1)不抚壮而弃秽兮 何不改乎此度

(2)废池乔木 犹厌言兵

(3)上有六龙回日之高标 下有冲波逆折之回川/积水成渊 蛟龙生焉/舞幽壑之潜蛟泣孤舟之嫠妇/熊呢龙吟殷岩泉 栗深林兮惊层巅/玉壶光转 一夜鱼龙舞/鸿雁长飞光不度 鱼龙潜跃水成文(答案不唯一)(每空1分,共6分,有错别字该空不得分。)

18.①竭泽而渔(杀鸡取卵)②利在千秋③任重道远(每空1分,共3分)

19.在科技日益发达的今天,通过大数据、卫星定位等方式,我们能够更好地认识自然、保护自然。(在科技日益发达的今天,大数据、卫星定位等方式,能让我们更好地认识自然、保护自然。)(4分)

20.C(3分)

21.①两者区别明显②为铲除对象③不是因为花有毒(每空2分,共6分)

22.这种花不仅繁殖能力强,而且生长周期长,对本地生物多样性造成严重破坏,极大地破坏了本地的生态平衡。(4分)

23.参照2022年高考作文评分标准。(60分)

语文

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,17分)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

在当代创作中彰显中国特色、中国风格、中国气派,是很多文艺工作者的追求。这些年,我们能明显感受到中国建筑师的进步,同时也发现,有些设计方案虽着力强调中国文化理念,文本上也有对中国文化的解读,但多数设计对“中国”的理解还停留在形式、语言层面,只是通过对汉字、纹样、坡屋顶、马头墙等具象演绎来表达中国特色;有些设计方案理念与实际脱节,未能摆脱对流行理念的模仿,更有少数方案追求夸张和新奇。

对于什么是中国文化精神,如何在建筑创作中彰显中国特色、中国气派,还有待理论与创作深度结合的反复实践。在认清方向以后,路需要坚定地走下去。

实践创新、理论思考与价值体系建构相辅相成。世界建筑就如一片多姿多彩的森林。无论海南的椰树,还是西北的胡杨,它们都是从自己土地上独立生长起来的,中国建筑不能作他者嫁接的枝条。一些研究者总是自动地将中国建筑理论看作是对当前已有建筑学的“补充”。所以很多理论探索总是浅尝辄止,不求体系。这样的观念大大限制了中国建筑理论发展。

建构以自己的哲学和美学思想为基础的理论体系,是值得我们重视并加以研究的重要课题。建筑师们需要从不同角度加以探索,让多样化理念与不断求变的创作实践相结合,促进中国现代建筑的蓬勃涌现。

中国气派文艺创作需立足中国文化土壤转化创新。需指出的是,这个“文化”绝不仅仅是传统文化,更是基于当下现实的中国当代文化。唯有这样的中国文化体系,才能对今天文艺创作起到指引与支撑作用。建筑也好,其他艺术创作领域也好,只有在自身文化土壤滋养下才能不断生发新的方向。因此,传承中华文化,重在古为今用,辩证取舍、推陈出新,是以古人之精神,开自己之生面,是在传统与当代对接中实现中华文化的创造性转化和创新性发展。

现在有一个倾向,将继承传统等同于符号拼贴,如将昆曲与嘻哈音乐结合在一起,作为中国当代文化介绍给世界。这样一种拼贴与混搭作为一种尝试未尝不可,但对文化转换创新的理解还是太简单化。对于传统,我赞成冯友兰先生提出的“抽象继承”,即透过物质与非物质遗存去理解传统的内在精神、价值判断与认知模式等,将其中仍有生命力的东西融入到今天的价值、思想体系中。

在跨文化对话中坚持自身文化精神建设。世界文化已经出现跨文化发展趋势,中国文化发展也必须顺应这一潮流,发展前景如何,取决于我们对不同文化的精神实质能否有较为深入和全面的认识。如果只是喊着“民族化”口号,但在什么是传统、传统如何与现代结合的问题上没有深入研究,是"食古不化";如果只是为他方文化倾倒,不明白最应该向他人学习什么,就是“食洋不化”。“食古不化”造成“复古”,“食洋不化”则导致“模仿”。

如果我们能够在深入了解不同文化精神基础上,坚持在全球化语境中的跨文化对话,坚持多元文化视野中自身文化精神建设,实现中国文艺创作突破和创新,大有可期。

快速城镇化的社会进程、多样共生的文化背景、“美丽中国”的伟大愿景,这都是考察当代中国建筑设计发展必须面对的现实语境,理想与困惑并存、挑战与希望同在,我们应该以具有文化特色的优秀作品,为多元化的世界文化作出中国建筑师应有贡献。

(摘编自《让当代创作更具中国气派——以建筑设计为例》)

材料二:

按一般的解释,传统文化为世代相传、具有特点的社会因素,如风俗、道德、思想、作风、艺术、制度等。现代既指现在这个时代,也指这个时代应具有的一切因素。两者反映在建筑上,应指过去与现在相应的技术及影响技术的思想领域。传统文化与现代表现在建筑中,是一对辩证统一的矛盾体,应该说没有传统文化就没有现代;没有现代,也无所谓传统文化。它们是通过互相衬托来得以体现的。关键问题在于,在今天人们要求现代物质享受的同时,如何满足他们内心深处对民族的地域的传统文化的精神需求;在保护传统文化建筑样式、传统文化生活方式的同时,如何使生活在其中的人们能同时享受到现代化的优越生活条件,这对矛盾统一体如何在我们的设计实践中得以完美的体现,这确是当今中国建筑界要认真研究讨论的重要问题。(摘编自《中国特色的现代建筑》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

A.这些年很多文艺工作者都在追求在当代创作中彰显中国气派,但只有建筑领域进步明显。

B.只有传统文化和当代文化不偏不倚的中国文化体系,才能指引与支撑今天的文艺创作。

C.尝试用符号拼贴的方式继承传统也是一种创新,但对文化转换创新的理解过于简单化。

D.没有传统文化就没有现代,没有现代,也无所谓传统文化,二者是一对辩证统一矛盾体。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A. 材料一以建筑设计为例,论证了如何让当代创作更具有中国气派,以小见大,构思巧妙。

B.中国建筑师还存在诸多问题,问题存在的根本原因是对“中国”的理解停留在形式、语言层面。

C.材料二运用连续提问的方式提出了中国建筑界要认真研究的关键问题,引人深思。

D.能否深入和全面认识不同文化的精神实质是中国文化发展能否顺应跨文化趋势的重要因素。

3.根据材料内容,下列各项中与材料二观点不符合的一项是(3分)

A. 对于传统民居,既要保护其历史人文风貌,又要适当对其内部进行现代化设施更新,改善生活环境。

B.金茂大厦被人称道,不仅因为它现代化的气质,还因其让人隐约感觉到中国传统建筑的神韵。

C.中国古典建筑有许多内涵需要我们去挖掘,其神韵需得到进一步展现,这也应是我们追求的目的。

D. 在规划现代建筑体系时,充分了解当地风土人情,从中寻找传统文化的内酒,古为今用。

4.概括分析材料一本论部分论证结构特点和主要论证方法。(4分)

5.请结合材料,概括如何让当代文艺创作更具中国气派。(4分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

向往黄河

吴子新

1965年秋,我上小学三年级。语文课堂上,老师带领我们朗诵课文《黄河》:"我的名字叫黄河,流经千山和万谷,自从盘古开天地,什么世面没见过……”老师告诉我们:黄河,谓之母亲河,从历史中走来,一路奔涌,有缓有急,有高有低,有曲有直,全长5464公里。——这便是我初识黄河。那时,我默默给自己许下一个愿望:将来一定去看看黄河!

后来,我走上教师岗位,教授唐代大诗人王之涣的"黄河远上白云间,一片孤城万仞山……"时,我向学生讲解,黄河,是中华民族的摇篮,她源远流长,穿越辽阔的黄土高原,一泻千里。远远望去,只见她蜿蜒曲折,奔流于万山丛中。她仿佛由天上流来,穿过朵白云,轻轻流向天外。其时的我,有一种期望,盼望有一天身临黄河边,目睹黄河粗犷、凝重的奔涌,给自己一次惊涛骇浪的视觉体验,去吮吸河水与泥沙的气息,感受“风在吼,马在叫,黄河在咆哮”的威武雄壮。

再后来,我和黄河多次相见。我无数次去北京,列车每每行经黄河大桥,我扶窗而望,心里总是想,什么时候一定前往黄河,看一看变化的黄河浪,喝一口真正的黄河水。

今年6月下旬,安徽省组织部分党员前往全国红色教育基地——延安,开展“铭记光辉历史,传承红色基因,为党旗增辉"主题活动,我有幸前往陕西黄河壶口,在那里亲睹黄河的雄姿异彩。

6月24日上午,我们乘坐大巴车从延安出发,一路南下170公里,前往壶口乡,专程游览黄河壶口瀑布的奇异壮观。

大巴车过桥梁穿隧道,在山沟里穿行。不一会,车行黄土高坡之上,只见苍蓝的天穹下,黄土高坡七沟八梁,层峦叠嶂。透过飘渺的云雾,那沟沟峁峁好像黄土高坡强劲的肋骨,那曲曲折折的山路宛如大山放出来的闪电。一处处窑洞,用它那深邃的眼睛,洞察着黄土大地的沧桑变迁,见证着黄土高坡的深沉浑厚。车窗外,苹果之乡成片成片的苹果园郁郁葱葱,那些套着黄色纸袋的苹果压弯了每一根枝桠。根本见不到陕北黄土高坡上的“黄土”飞扬,每一处都是风景如画,说是陕北的好江南,没有一点言过其实。

下午1点,我们到了黄河壶口瀑布景区。壶口瀑布位于晋陕两省交汇处,西临陕西宜川县,东濒山西吉县,因状如茶壶之口而得此名,为我国第二大瀑布,也是世界上最大的黄色瀑布。

“黄河之水天上来”究竟是何种景观?未见其容,先闻其声。轰隆隆的水流声和撞击声此起彼伏,由远及近。这里的水,富有多变性,洒脱而自信,沸腾而狂放。眼前的黄河如巨龙扑入视野,带着豪情,展示自己的身躯和姿态。滔滔黄河奔腾至此,为两岸苍山所囿,不得不骤然紧缩身体,但前行的劲头更足,决心更大。

离瀑布越近,河水轰鸣的声音越大,瀑布的景观越清晰。只见黄河水像一匹咆哮的野马腾空而起,带起的水珠肆意飞舞,升腾到我们头顶,如烟,如雾,如尘。一颗颗水滴溅向我们脸上,落在我们身上。面对如此壮景,我终于理解了黄河水在壶口处排山倒海的意境,听懂了黄河的语言,领悟出黄土地蕴含着的生生不息的力量和精神。

站立黄河壶口瀑布栅栏旁,我已不再是一名看容,俨然是在接受一场洗礼。我想人,只有融入大自然,方知世事变化的真谛。此刻,我的心随黄河而动,随中华血脉而跳。我不由地挺直了腰杆,满心虔诚感,充满自豪感。我一边观赏瀑布奇观美景,一边握着相机频频按下快门抢拍瀑布奇观。

下午3点半,我与黄河壶口瀑布默默作别。大巴车再次驶过黄河大桥,沿着黄河岸,爬上黄土高坡,原路返回。行至离延安市区还有50多公里的宝塔区高坡镇境内时,突然堵车。前不着村后不着店,我们只得下车等待。

我们焦急地走上黄土高坡,走向一处窑洞。窑洞里走出一位老大爷,以为我们口渴,用朴素的陕北口音热情地请我们进屋喝水。当地村民向我们讲述了这位老大爷的故事:老大爷姓常,96岁,是迎接中央红军到陕北的游击队员,战功赫赫;常大爷在党70 年,担任过多年地方干部,膝下四个儿子两个女儿,生活得很幸福。

虽然堵车达三个小时,但我们结识了黄土高坡的常大爷,听到了常大爷的故事,一点不后悔。

我想,黄河以其“黄”而独步天下,黄色是她的底色,也是她的本色,正如我们的黄皮肤一样,永远不变。正是有着黄土地的支撑,黄河才激情万丈,绕山石而穿梭,遇陡崖而跳跃,即便是在平坦地段,也不失风度与气质。那一篇篇描写黄河的诗文,那一个个诉说黄土地的故事,如音符般在广袤的天空中激荡。

(有删改)

6.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是(3分)

A.作者回忆三年级时的课文《黄河》和老师的讲解,表明自己对黄河的向往由来已久。

B.作者写苹果之乡的累累硕果,既写出了当地的风景,也暗示了黄土高原的生活变化。

C.作者介绍黄河壶口瀑布的地理位置,意在说明壶口瀑布成为世界最大黄色瀑布的原因。

D.作者从一名"旁观者"变为"感受者",身份的转换表现出自己受到了黄河精神的洗礼。

7.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.文章引用王之涣、李白描写黄河的相关诗句,丰富了文章的内容,表现了黄河悠久的历史,富有文化韵味。

B.文章写壶口瀑布时,把黄河水比作一匹咆哮着腾空而起的野马,有声有形地绘出黄河在此处的磅礴气势。

C.文章划线部分句式整散结合,富有节律感;“强劲”“深邃”用词精当,优美生动地写出黄土高坡的独特景观。

D.文章以标题"向往黄河"统摄全篇,按"初识黄河-走近黄河-感受黄河"的思路行文,逐层推进,脉络清晰。

8.文章最后为什么要写与常大爷的偶遇?请结合文本简要分析。(4分)

9.有人说:“好的散文,其目的是宣传‘真善美’,是人和自然的调和。”请据此分析本文的“美”体现在哪些方面。(8分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

刘洎之杀,谓褚公谮之者,其为许敬宗之污诬,固已。乃使褚公果以洎之言白于太宗,亦讵不可哉?太宗征高丽留守西京者,房玄龄也;受命辅太子于定州者,高士廉、张行成、高季辅、马周,而洎以新进与焉,非固为宗臣,负伊、周之独任也。兵凶战危,太宗春秋已高,安危未决也,太子柔弱,固有威福下移之防。洎于受命之日遽亢爽无忌而大言曰大臣有罪臣谨即行诛然则不幸而太宗不返嗣君在玄龄之项领且县于洎之锋刃而况士廉以下乎?又况其馀之未尝受命者乎?

人臣而欲擅权以移国者,必立威以胁众,子罕夺宋公之柄,用是术也。而曹操之杀孔融,司马懿之杀曹爽,王敦之杀周顗、戴渊,无所禀承,犹无择噬;矧洎已先言于当宁,挟既请之旨,复何所忌以戢其专杀乎?魏王泰未死,吴王恪物望所归,洎执生杀之权以诛异己,欺太子之柔,唯其志以逞,何求而不得?然则伊、霍之事,洎即不言,抑必有其情焉;且又恶知洎之狂悖,不果有是言哉?

或曰:洎谨即行诛之对,刚而戆耳,非能有不轨之情也。曰:所恶于强臣者,唯其很耳。慧者,很之徒也。无所忌而函之心,乃可无所忌而矢诸口,遂以无所忌而见之事。司马师、高澄、朱温、李茂贞唯其言之无忌者,有以震慑乎人心,而天下且诧之曰:此英雄之无隐也。当其曰“谨即行诛”,目无天子,心无大臣,百世而下,犹不测其威之所底止,而可留之以贻巽顿之冲人乎?使褚公果劝太宗以杀洎,亦忠臣之效也。

(节选自王夫之《读通鉴论》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A.洎于受命之日遽/亢爽无忌而大言曰/大臣有罪/臣谨即行诛/然则不幸/而太宗不返嗣君/在玄龄之项领/且县于洎之锋刃/而况士廉以下乎

B.洎于受命之日/遽亢爽无忌而大言曰/大臣有罪/臣谨即行诛/然则不幸/而太宗不返嗣君/在玄龄之项领/且县于洎之锋刃/而况士廉以下乎

C.洎于受命之日/遽亢爽无忌而大言曰/大臣有罪/臣谨即行诛/然则不幸而太宗不返/嗣君在/玄龄之项领/且县于洎之锋刃/而况士廉以下乎

D.洎于受命之日遽/亢爽无忌而大言曰/大臣有罪/臣谨即行诛/然则不幸而太宗不返/嗣君在/玄龄之项领/且县于洎之锋刃/而况士廉以下乎

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.褚公,公是帝王对功臣封赐的爵位,褚公是指被赐爵为公的褚遂良。

B.西京,指西边的京城,通常指古都长安(今西安),在文中指的就是京城。

C.当宁,处在门屏之间,君主常在此接受诸侯朝见,在文中指的是皇帝。

D.冲人,指年幼的人,多为古代帝王自称的谦辞,在文中指懦弱的太子李治。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.刘洎受命与高士廉等人一起辅佐懦弱无能的太子,声称如果大臣犯罪,就立即行使诛杀的权力。

B.唐太宗死于征讨高丽的途中,房玄龄的脖子也悬在刘洎的利刃之下,高士廉等人更是不在话下。

C.司马师等人把野心毫无顾忌地从口中说出,毫无顾忌地付诸实施,天下人却都认为他们是英雄。

D.作者认为,褚遂良把刘洎所说“谨即行诛”的话告诉太宗并建议杀掉刘洎,是忠臣应有的举动。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)而洎以新进与焉,非固为宗臣,负伊、周之独任也。

(2)人臣而欲擅权以移国者,必立威以胁众,子罕夺宋公之柄,用是术也。

14.作者认为刘洎欲“擅权移国”的理由是什么?请简要概括。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋词,完成15~16题

十七夜对月

杜甫

秋月仍圆夜,江村独老身。

卷帘还照客,倚杖更随人。

光射潜虬动,明翻宿鸟频。

茅斋依橘柚,清切露华新。

15.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.首联自然点题,月圆之夜本是团圆之时,诗人却独自对月,凄然之感不免油然而生。

B.颔联“还”呼应首联“仍”字,人老须倚杖,月影独相随,江边独步,可谓形影相吊。

C.“明翻宿鸟频”与王维“月出惊山鸟”异曲同工,都以清幽之境衬出诗人内心的宁静。

D.本诗将写人、写景与写月有机统一,人浴月之辉,景沐月之光,意境和谐,笔力不凡。

16.《红楼梦》中香菱学诗咏月道:“非银非水映窗寒,试看晴空护玉盘。淡淡梅花香欲染,丝丝柳带露初干。只疑残粉涂金砌,恍若轻霜抹玉栏。梦醒西楼人迹绝,余容犹可隔帘看。”香菱以为自己所作诗歌绝妙,宝钗却以为“不像吟月”“句句倒是月色”。相较之下,显然杜甫诗格更为高妙。请你结合两首诗,简要说明。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)王安石在《答司马谏议书》中谈及自己改革的决心:“如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。”屈原《离骚》中也有同样的思考,他用“____________,____________”两句劝说国君要废除旧习。

(2)姜夔在《扬州慢》中,不直说百姓厌倦战争,却说“____________,____________”,体现了词人高超的艺术表现力。

(3)“蛟”“龙”是古代神话传说中的神异动物。古人常将其引入诗文,或绘其威仪,或喻其祥瑞,如“____________,____________”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,10分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

近年来,由于人们环保意识的不断提高,长期濒危的藏羚羊种群得到了明显恢复,这映射出近年来生态环境保护取得的历史性成就。植树造林、退耕还草、禁止盗猎等具体举措的背后,是人们对人与自然关系的深入思考。在科技日益发达的今天,通过大数据、卫星定位等方式,更好地保护自然、认识自然。面对生灵草木、万水千山,不能 ① 、无限索取,而要大力保护,与大自然和谐共生,已成为全社会的共识。改善生态环境不仅关乎当代,更 ② 。只有坚定地保护好生态环境,保护好绿水青山,才能让子孙后代有机会目睹天地之壮阔、自然之秀美、万物之灵动。成绩固然喜人,但生态环境保护 ③ ,仍需再接再厉。青藏高原( )。如何更精细和科学地保护青藏高原的生态环境,需要认真思考。

18.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

19.文中画横线的句子有语病,请进行修政,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。(4分)

20.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )(3分)

A.是我国重要的生态安全屏障,是世界屋脊,同时其生态系统脆弱,对全球变暖等气候变化非常敏感

B.是世界屋脊,是我国重要的生态安全屏障,同时对全球变暖等气候变化非常敏感,其生态系统脆弱

C.是世界屋脊,是我国重要的生态安全屏障,同时其生态系统脆弱,对全球变暖等气候变化非常敏感

D.是我国重要的生态安全屏障,是世界屋脊,同时对全球变暖等气候变化非常敏感,其生态系统脆弱

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,10分)

阅读下面的文字,完成21~22题。

近日,一种“黄花”冲上热搜第一,武汉市农业农村局等8部门联合召开了加拿大一枝黄花防除工作会议,要求在本周内完成全市地面防除任务。

加拿大一枝黄花不能简称为“一枝黄花”,( ① ):一枝黄花为乡土植物,头状花序不着生于花序分枝的一侧,不呈蝎尾状,根状茎无或不发达,为常规控制和利用对象;而加拿大一枝黄花为外来生物,头状花序着生于花序分枝的一侧,呈蝎尾状,根状茎很发达,( ② )。

这种植物虽色泽亮丽,却被称为“毒草”,有着“此花开处百花杀”的说法。( ③ ),而是因为它的根系特别发达,繁殖能力超强,仅单株就能繁殖两万多,清除非常困难,给周围的绿色植被和农作物带来极大影响。不仅这种花繁殖能力强,而且生长周期长,使得它对本地生物多样性造成严重威胁,极大地危害了本地的生态平衡。因此,若市民外出看见这种黄花千万别采别种,请拨打电话“举报”!

21.请在文中括号里补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(6分)

22.文中画横线的句子有语病,请修改。(4分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

百年前,10多位平均年龄28岁的“创业青年”一路筚路蓝缕,砥砺前行,开创了一番不凡的事业。1917年,李大钊28岁,听闻十月革命胜利的消息,他看到了中国的出路;1919年,陈参一28岁,确定马克思主义为终身信仰后改名“望道”,翻译了《共产党宣言》;1921年,毛泽东28岁,参加中国共产党第一次全国代表大会;1926年,周恩来28岁,在要求释放被监禁的共产党员的斗争中据理力争,却被缴械并遭软禁;1929年,邓恩铭28岁,因叛徒出卖再次被捕入狱……

百年后,新一代的有志青年继承伟业,燃烧热血,续写时代新篇章。他们当中有公益路上的“先行探路人”,有坚守平凡岗位的警察、司机、记者、护士、教师、邮递员,有送蛟龙潜水、嫦娥飞天的科研工作者,有戍国卫边的国家英雄,有隐秘而伟大的国安尖兵……

百年风云际会,在变与不变之间,一代代青年在时代的考场上回答着人生的信念与价值的答卷。今日,你在高考的考场上,也将上交一份青春奋斗与成长的答卷。

以上材料对我们颇具启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题:不要套作,不得抄袋:不得泄露个人信息;不少于800字。

参考答案

1.C(A项,“只有”二字无中生有,根据材料-选文题目《让当代创作更具中国气派一以建筑设计为例》可知,建筑只是其中-一个例子。B项“不偏不倚”错,由“这个‘文化’绝不仅仅是传统文化,更是基于当下现实的中国当代文化"可知。D项以偏概全,由原文

“传统文化与现代表现在建筑中,是--对辩证统-的矛盾体,应该说没有传统文化就没有现

代;没有现代,也无所谓传统文化"可知。)(3分)

2.B(归因错误,问题存在的根本原因不是对“中国”的理解停留在形式、语言层面。)(3分)

3.C(材料二的观点是强调“传统文化与现代表现在建筑中,是一对辩证统--的矛盾体”,要把二者合理的结合在起。C项只强调挖掘“中国古典建筑的许多内涵”,忽略了现代文化,所以错误。)(3分)

4.①本论部分采用并列格式,分别从三个角度进行论证,层次清晰;②本论部分每层并列内部均有正反对比论证,观点鲜明。(每条2分,共4分)

5.①实践创新、理论思考与价值体系建构相辅相成(或者“建构自己的以哲学和美学思想为基础的理论体系”);②立足中国文化土壤,在传统与当代对接中创造性转化;③深人了解不同文化精神,在跨文化对话中坚持自身文化精神建设;④考察快速城镇化的社会进程等现实语境,创作具有文化特色的优秀作品;⑤着眼当下人们各种需求,让传统与现代

完美结合。(每点1分,共4分,任意回答四点即可。)

6.C(“意在说明壶口瀑布成为世界最大黄色瀑布的原因”错误,从“壶口瀑布位于晋陕两省交汇处,西临陕西宜川县,东濒山西吉县,因状如茶壶之口而得此名”来看,不能体现壶口瀑布成为世界上最大黄色瀑布的原因,只能说明其命名原因。)(3分)

7.A(“文章引用王之涣、李白描写黄河的相关诗句……表现了黄河悠久的历史,富有文化韵味"错误,文章引用王之涣的诗句,是为了表达自己对黄河一直以来的向往与深情,引用李白的诗句,是为了引出对壶口瀑布狂放景象的描写。)(3分)

8.①照应上文作者参加的红色活动的主题,使文章的结构更严谨;②赋予了黄河红色文化精神,丰富了黄河的精神内涵,深化了文章的主旨。(每点2分,共4分)

9.①自然之美:黄土高原的粗犷、壮观,壶口瀑布的磅礴气势;②人情之美:以常大爷为代表的陕北人民的热情好客;③人文之美:人与自然的和谐相处,用自己的双手保卫、建设着美丽的家乡,成就了今天的幸福生活;④文化之美:黄土地蕴含着生生不息的力量和精神,红色基因代代相传。(每点2分,共8分)

10.C(3分)

11.A(“褚公”是对褚遂良的敬称,并不是赐爵为公。)(3分)

12.B(唐太宗并没有死于征讨高丽的途中,文中“然则”表假设。)(3分)

13.(1)而刘洎也凭借新提拔上来的官参与辅佐,(他)本就不是宗族名臣,也没有让他担当起像伊尹、周公那样独自辅佐幼君的重任。(“新进”“固”“负”,语句通顺,各1分)

(2)人臣想专权擅政进而想夺君主之国的,一定要树立自己的权威以胁迫众人,子罕夺取宋公的权力,用的就是这种办法。(“擅权”“柄”“是”,语句通顺,各1分)

14.①掌握生杀大权;②太子懦弱无能;③刘洎个性狂悖。(一点1分,意思对即可)

【参考译文】刘洎被杀,有人认为是褚遂良在太宗面前说他坏话诬陷他的结果,本来是许敬宗在太宗面前告了他的状。假如褚遂良公正地把刘洎所说的过头的一些话告诉唐太宗,又有什么不可以的呢?唐太宗远征高丽,留守西京长安的是房玄龄;受太宗之命在定州辅佐太子的,是高士廉、张行成、高季辅、马周等人,而刘洎也凭借新提拔上来的官参与辅佐,(他)本就不是宗族名臣,也没有让他担当起像伊尹、周公那样独自辅佐幼君的重任。当时正是兵凶战危之机,唐太宗年事已高,安危不定,加上太子懦弱,本来就有心防止大权旁落。刘洎在接受任命的那一天,就慷慨激昂无所顾忌地大言说:“大臣有罪,臣谨即行诛。”如果不幸唐太宗死于战争途中,继位的君主沉浸于悲痛之中,就连房玄龄的脖子都在刘洎高悬的利刃之下,何况高士廉以下的大臣呢?更何况其余在唐太宗出征前没有委以重任的大臣呢?

人臣想专权擅政进而想夺君主之国的,一定要树立自己的权威以胁迫众人,子罕夺取宋公的权力,用的就是这种办法。而曹操杀孔融,司马懿杀曹爽,王敦杀周顗、戴渊,根本不禀报(君主),还无区别地滥杀;况且刘洎已事先向皇帝说过,他既得到了皇帝的批准,还有什么可忌讳而收敛其专杀的大权呢?魏王李泰还没有死,吴王李恪也以其贤德为众望所归,刘洎执生杀大权诛除异己,欺太子懦弱无能,肆逞其野心,要什么他得不到呢?这么说来,那么伊尹、霍光控制君主于自己手掌之中这样的事,刘洎即使不说,但一定有这种愿望;况且又怎么知道以刘洎的狂悖,难道不真的会说出这种话吗?

有人说:刘洎“谨即行诛”的对答,只能表明(他)太刚直罢了,不能因此就说他有不轨之心。人们所讨厌强臣的,就是因为他们太凶暴罢了。愚直的人,就是凶暴之徒。(他们)表面上无所顾忌却把野心深藏起来,进而就可以无所顾忌地从其嘴中说出,更一步就会无所顾忌地把其野心付诸实施。司马师、高澄、朱温、李茂贞就是因为他们说话时无所顾忌,从而震慑人心,而天下对他都惊讶地说道:这是英雄无疑了。当刘洎说“谨即行诛”这句话的时候,目无天子,心无大臣,假若任其发展下去,还难以预测其威风会耍到什么地步为止,像这样的人怎么能够把他留给懦弱无能的太子李治呢?即使褚遂良果真劝唐太宗杀掉刘洎,也是忠臣应有的举动。

15.C(“都以清幽之境衬出诗人内心的宁静”分析错误,本诗表现的是内心的孤独、寂寥与思乡之情。颈联“光射潜虬动,明翻宿鸟频”一句,描写在月光下的游鱼与飞鸟的躁动,代表了作者内心的不平静,再结合首联中“江村独老身”一句,突出表现了诗人内心的孤独、寂寥与思乡之情。)(3分)

16.①香菱写月,内容相对单一,着重描写月色,突出月色的皎洁明亮;杜甫写月,内容更为丰富,不拘泥于月,还写月下之人、物、景,相互交融,成为一体;②香菱所写景物多为静景,主要从视觉来写;杜甫则动静结合,感觉体验更为丰富、真切;③香菱诗感情相对淡薄模糊,而杜诗突出了身在江村为异客的孤单寂寞与思乡之情,情感上更易打动人。④香菱诗中月的形象比较死板,杜诗之月则似乎颇通人情,提高了诗歌的审美趣味。(每点2分,答出三点即可得6分。)

17.(1)不抚壮而弃秽兮 何不改乎此度

(2)废池乔木 犹厌言兵

(3)上有六龙回日之高标 下有冲波逆折之回川/积水成渊 蛟龙生焉/舞幽壑之潜蛟泣孤舟之嫠妇/熊呢龙吟殷岩泉 栗深林兮惊层巅/玉壶光转 一夜鱼龙舞/鸿雁长飞光不度 鱼龙潜跃水成文(答案不唯一)(每空1分,共6分,有错别字该空不得分。)

18.①竭泽而渔(杀鸡取卵)②利在千秋③任重道远(每空1分,共3分)

19.在科技日益发达的今天,通过大数据、卫星定位等方式,我们能够更好地认识自然、保护自然。(在科技日益发达的今天,大数据、卫星定位等方式,能让我们更好地认识自然、保护自然。)(4分)

20.C(3分)

21.①两者区别明显②为铲除对象③不是因为花有毒(每空2分,共6分)

22.这种花不仅繁殖能力强,而且生长周期长,对本地生物多样性造成严重破坏,极大地破坏了本地的生态平衡。(4分)

23.参照2022年高考作文评分标准。(60分)

同课章节目录