2023届高考语文复习-2022年全国高考真题诗歌鉴赏 课件(共53张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考语文复习-2022年全国高考真题诗歌鉴赏 课件(共53张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-20 19:34:17 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

一、阅读下面这首宋词,完成下列小题。

醉落魄·人日南山约应提刑懋之[注]

魏了翁

无边春色,人情苦向南山觅,村村箫鼓家家笛,祈麦祈蚕,来趁元正七。

翁前子后孙扶掖,商行贾坐农耕织,须知此意无今昔,会得为人,日日是人日。

[注]人日:旧俗以农历正月初七日为人日。

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.词人在人日约朋友去南山探春,但因年老体弱,感到此行会比较困难。B.在人日这天吹打奏乐,祈盼农桑丰收,反映了人们对美好生活的追求。C.这首词以朴实的笔触描绘当时农村的风俗景况,具有浓郁的生活气息。D.词人以议论入词,能够做到情由境出,情至论随,全词并无生硬之感。

2.词人在下阕发表议论,指出如果懂得做人的道理,每天都是人日。词中谈到哪些做人的道理?请结合内容简要分析。(6分)

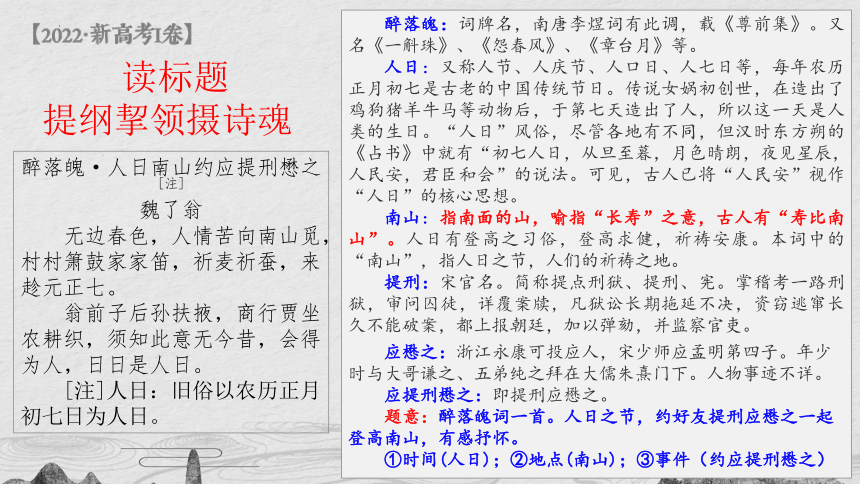

醉落魄:词牌名,南唐李煜词有此调,载《尊前集》。又名《一斛珠》、《怨春风》、《章台月》等。

人日:又称人节、人庆节、人口日、人七日等,每年农历正月初七是古老的中国传统节日。传说女娲初创世,在造出了鸡狗猪羊牛马等动物后,于第七天造出了人,所以这一天是人类的生日。“人日”风俗,尽管各地有不同,但汉时东方朔的《占书》中就有“初七人日,从旦至暮,月色晴朗,夜见星辰,人民安,君臣和会”的说法。可见,古人已将“人民安”视作“人日”的核心思想。

南山:指南面的山,喻指“长寿”之意,古人有“寿比南山”。人日有登高之习俗,登高求健,祈祷安康。本词中的“南山”,指人日之节,人们的祈祷之地。

提刑:宋官名。简称提点刑狱、提刑、宪。掌稽考一路刑狱,审问囚徒,详覆案牍,凡狱讼长期拖延不决,资窃逃窜长久不能破案,都上报朝廷,加以弹劾,并监察官吏。

应懋之:浙江永康可投应人,宋少师应孟明第四子。年少时与大哥谦之、五弟纯之拜在大儒朱熹门下。人物事迹不详。

应提刑懋之:即提刑应懋之。

题意:醉落魄词一首。人日之节,约好友提刑应懋之一起登高南山,有感抒怀。

①时间(人日);②地点(南山);③事件(约应提刑懋之)

醉落魄·人日南山约应提刑懋之[注]

魏了翁

无边春色,人情苦向南山觅,村村箫鼓家家笛,祈麦祈蚕,来趁元正七。

翁前子后孙扶掖,商行贾坐农耕织,须知此意无今昔,会得为人,日日是人日。

[注]人日:旧俗以农历正月初七日为人日。

读标题

提纲挈领摄诗魂

魏了翁:字华父,号鹤山。邛州蒲江县(今属四川)人。南宋理学家、大臣。

魏了翁于庆元五年中进士,授签书剑南西川节度判官。历任国子正、武学博士、试学士院,以阻开边之议忤韩侂胄,改秘书省正字,出知嘉定府。史弥远掌权时,力辞召命。后历知汉州、眉州、遂宁府、泸州府、潼川府等地。嘉定十五年,召为兵部郎中,累迁秘书监、起居舍人。宝庆元年,遭到诬陷,被黜至靖州居住。绍定五年,起复为潼川路安抚使、知泸州。端平元年,召入朝任权礼部尚书兼直学士院,旋即以端明殿学士、同签书枢密院事之职督视江淮京湖军马,封临邛郡开国侯。嘉熙元年,魏了翁去世,年六十。获赠太师、秦国公,谥号“文靖”。

魏了翁反对佛、老“无欲”之说,推崇朱熹理学。提出“心者人之太极,而人心已又为天地之太极”,强调“心”的作用,又和陆九渊接近。能诗词,善属文,其词语意高旷,风格或清丽,或悲壮。著有《鹤山全集》《九经要义》《古今考》《经史杂钞》《师友雅言》等,词有《鹤山长短句》。此词创作年代不详。

读诗人

知人论世功夫深

醉落魄·人日南山约应提刑懋之[注]

魏了翁

无边春色,人情苦向南山觅,村村箫鼓家家笛,祈麦祈蚕,来趁元正七。

翁前子后孙扶掖,商行贾坐农耕织,须知此意无今昔,会得为人,日日是人日。

[注]人日:旧俗以农历正月初七日为人日。

读注释

披沙拣金知本心。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

无边春色,人情苦向南山觅,村村箫鼓家家笛,祈麦祈蚕,来趁元正七。

无边春色:指新春美景无边无尽。人日为新岁初七,孟春之时,杨柳始发,碧草初生,无边无尽的春色,令人陶醉。苏辙《奉使契丹二十八首赠知雄州王崇拯二首其一》有句:“人日河桥柳正黄。”

人情:指人之情感或人之常情。此指人情风俗。《史记·太史公自序》:“人情之所感,远俗则怀。”

苦向南山觅:即“向南山苦觅”,指费尽力气向南山去寻求。苦觅,即“苦苦寻觅”,指费劲力气去寻找。比喻为得到某样东西而执着的追求。

村村箫鼓家家笛:指处处村庄,家家户户都传来箫、鼓、笛等声乐,以此形容节日风俗之盛。“村村”、“家家”为互文,意为村村户户箫鼓追随、笛声不断。

祈麦祈蚕:指祈祷农事丰收。麦、蚕代指各种农事。“一年之计在于春”,人日祈祷一年农事丰收,安乐康健。

来趁元正七:指一起前来赶人日之节的盛会。趁,指追逐,赶。元正七,指正月初七,即人日之节。元,指元月,元月本指农历一月(正月),形容每年的第一个月份,现也常用于指阳历(公历)一月。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

翁前子后孙扶掖,商行贾坐农耕织,须知此意无今昔,会得为人,日日是人日。

翁前子后孙扶掖:指孙子在一旁搀扶着祖父走在前面,儿子跟在后面。翁,指老人。前,指走在前面。子,指儿子。后,指走在后面。孙,指孙子。扶掖,指扶持,提携,搀扶。

此句简简单单地七个字,却生动形象地刻画出一副尊老、敬老、爱老的“礼孝”图。老翁于前,儿子于后,以礼而尊,以尊而孝。祖父同行,孙子扶掖,以敬而爱,以爱而孝。寥寥数字,真切地刻画出华夏民族世代传承的礼孝文化。诗人为理学大家,此图景不仅是儒家之所愿,更是世代中华民族之优秀传承。有如此礼孝传统之家,又如何不和乐融洽?

商行贾坐农耕织:即指各行各业之人,各司其职,共同营造百业繁荣之图景。商行贾坐,即“坐贾行商”。贾,指商人。在古代,商就是流动着贩卖商品的人,贾就是开一个店铺有固定地址卖东西的人,这叫做“行商坐贾”。现泛指经商的买卖人。农耕织,指农民耕种、织布。商、贾、农,借指各行各业之人。

此句同样简单数字,生动形象地刻画出一副百业和谐、繁荣昌盛之图景。然繁荣是需要条件的,需要国家安定,需要国之上下各司其职。然要使国之上下各司其职,最重要或最根本的条件,即是上句所寓含的“礼孝”文化。若“礼孝”大义之没落,则民风将不纯,百业必难兴,国势必疲敝,又何来“商行贾坐农耕织”之百业和谐、繁荣昌盛之盛景?然南宋仍求偏安一隅,朝中忠义或空,或由此可见诗人真正之深意。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

翁前子后孙扶掖,商行贾坐农耕织,须知此意无今昔,会得为人,日日是人日。

须知此意无今昔:指必须要明白,此中的深意,从前和现在都是同一个道理。须知,指必须要知道。此意,此中的深意。无今昔,指不用区分现在和从前。即现在和从前都是一个道理。

会得为人:指能理会、懂得化育人的品性。会得,指能理会、懂得。为人,指做人,即化育人的品性。《论语·学而》:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣。

儒家所说的“为人”,即指一个人本身应具备的道德品行与道德追求。《大学》所说的修身、齐家、治国、平天下,即是儒学在“礼、仁、孝”大义统领下的个人为人的准则。诗人为理学大家,其所提出的“心者人之太极,而人心已又为天地之太极”的观点,正是人心之化育,为人之崇尚。若国之上下,人人如此,则上行下效,民风必纯,国之必盛。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

翁前子后孙扶掖,商行贾坐农耕织,须知此意无今昔,会得为人,日日是人日。

日日是人日:指每一天都是和谐盛世。人日,此处象征诗人心中的和谐盛世。

诗人于人日之节相约好友前来南山,为何?是来赏“无边春色”的吗?当然不是!那是来欣赏人日之节时,人们祈祷的风俗盛景吗?诚然也不是!“人情苦向南山觅”,那么诗人苦苦地向南山去寻觅的是什么呢?一个“苦”字,一个“觅”字,足见诗人用心之深。“苦”是一种刻骨的执著,需要有“上下而求索”的坚定;而“觅”更是一种“踏破铁鞋”的固执,并不是那种简简单单的“寻”就能得到的。如此强烈的语气,如此坚毅的态度,诗人到底在“苦觅”什么呢?世人皆在人日,为所愿而祈祷。显然,诗人并不认同这种方式,即使在人日用更隆重的方式,也是求不来一年的平安喜乐。若真的通过祈祷就能求来一年的幸福安定,那么这种祈祷的方式,还可以再隆重些,而事实上,安定的生活并不是通过祈祷而能求得来的。这是一种本末代倒置的方式。诗人说自己苦苦寻觅的是“人情”,这是“民安乐”的根本。世人皆为愿而求,且盛况空前,足可欣赏。然若“礼、仁、孝”之大义不继,上下不能各司其职,百业不兴,空有祈愿,又如何能实现?若以“礼、孝”为本,百司行职,则百业繁兴,民风自纯,风俗自正,国势必隆。百姓安康,盛世和顺。故诗人感言:“须知此意无今昔,会得为人,日日是人日。”此词深有“致君尧舜上,再使风俗淳”之义。

【大意译释】

孟春之时,人日之节,杨柳始发,碧草初生,无边无尽的春色,确实令人陶醉。然而我却执著地约您一起登高南山,去寻觅,去感受人日之节的人情风俗盛景。村村户户箫鼓追随、笛声不断,只为祈祷一年农事丰收、家人安乐康健、生活幸福如意。人们吹着各种乐器,一起前来,趁人日之节,登高南山,虔诚祈愿,风俗隆盛。

人日盛况,让我深深感慨!人情风俗,为何相去甚远。我愿见“礼孝”成风,“贤孙搀扶老翁行于前,孝子敦厚礼敬走于后”;我愿见“百司”行职,“商贾农等百业各兴其事,百姓幸福安顺,国家和谐繁荣”。必须要明白,此中的深意。世人所期待的安定与和顺,是祈求不来的,唯有以“礼孝”为本,仁义化育,方能和顺安定,百业隆兴,这些,从前和现在都是同一个道理。懂得化育人的品性,每一天都是和谐盛世。

醉落魄·人日南山约应提刑懋之[注]

魏了翁

春色无边,人情向南山苦觅,村村箫鼓家家笛,祈麦祈蚕,来趁元正七。

翁前子后孙扶掖,行商坐贾农耕织,须知此意无今昔,会得为人,日日是人日。

[注]人日:旧俗以农历正月初七日为人日。

读诗句

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.词人在人日约朋友去南山探春,但因年老体弱,感到此行会比较困难。

B.在人日这天吹打奏乐,祈盼农桑丰收,反映了人们对美好生活的追求。

C.这首词以朴实的笔触描绘当时农村的风俗景况,具有浓郁的生活气息。

D.词人以议论入词,能够做到情由境出,情至论随,全词并无生硬之感。

【解析】本题综合考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。

“因年老体弱,感到此行会比较困难”解析有误。本词前两句“无边春色。人情苦向南山觅。”释意为:“孟春之时,人日之节,杨柳始发,碧草初生,无边无尽的春色,确实令人陶醉。然而我却执著地约您一起登高南山,去寻觅,去感受人日之节的人情风俗盛景。”下阕首句“翁前子后孙扶掖”,中的“翁”指“父亲”,引申为祖父,泛指老年人,“翁”并非指作者自己;“因年老体弱,感到此行会比较困难”,曲解文意。故选A。

2.词人在下阕发表议论,指出如果懂得做人的道理,每天都是人日。词中谈到哪些做人的道理?请结合内容简要分析。(6分)

2.词人在下阕发表议论,指出如果懂得做人的道理,每天都是人日。词中谈到哪些做人的道理?请结合内容简要分析。(6分)

【解析】本题考查学生理解古诗内容、分析作者观点态度的能力。

1.“翁前子后孙扶掖”,指“贤孙搀扶老翁行于前,孝子敦厚礼敬走于后”。本句生动形象地刻画出一副尊老、敬老、爱老的“礼孝”图。老翁于前,儿子于后,以礼而尊,以尊而孝。祖父同行,孙子扶掖,以敬而爱,以爱而孝。本句中深含儒家的“礼孝”伦理大义。告诉我们要懂得,长幼有序,尊卑有别,为孝为悌,礼敬为先,如此方能家庭和乐,亲睦融洽。“礼孝”伦理是为人的根本。

2.“商行贾坐农耕织”,指“百司”行职,“商贾农等百业各兴其事,百姓幸福安顺,国家和谐繁荣。”本句生动形象地刻画出一副百业和谐、繁荣昌盛之图景。告诉我们要懂得,不管在各行各业,我们都要各司其职,要尽到自己职业的责任与义务,安守本分,要积极奋斗,勤奋努力,并与人和谐共处,如此才能成就自己,创造时代。

【参考答案】

①“翁前子后孙扶掖”句,认为家庭中应存在亲厚和睦,谐乐融洽的伦理关系。

②“商行贾坐农耕织”句,指出社会上各行各业的人应各守本分,各司其职。

【评分参考】每答出一点给3分。“结合内容”1 分,“分析道理”2 分。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。

二、阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

送别

李白

寻阳五溪水,沿洄直入巫山里。

胜境由来人共传,君到南中自称美。

送君别有八月秋,飒飒芦花复益愁。

云帆望远不相见,日暮长江空自流。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是 (3分)

A.根据本诗内容可知,诗人的友人即将乘船出发,沿水路驶往三峡方向。

B.诗人表示友人将去的地方景色优美,而友人的风采正与这美景相称。

C.本诗最后两句的表达方式,在《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中也曾使用。

D.诗中前后两次使用“君”,都是指即将离别的友人,含义并无不同。

2.本诗是如何表现离愁别绪的?请结合内容简要分析。(6分)

送别:指到远行人启程的地方与他告别,目送其离开。

题意:送别远行的友人。

(从后面诗中内容可知,诗人在寻阳长江边送别友人,而友人的目的地是南中。)

①诗的题材(送别诗);②感情基调(惜别)

送别

李白

寻阳五溪水,沿洄直入巫山里。

胜境由来人共传,君到南中自称美。

送君别有八月秋,飒飒芦花复益愁。

云帆望远不相见,日暮长江空自流。

读标题 提纲挈领摄诗魂

读诗人

知人论世功夫深

李白(701年—762年12月),字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。有《李太白集》传世,代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》《早发白帝城》等多首。

1.体裁形式:李白的乐府、歌行及绝句成就为最高。①歌行,完全打破诗歌创作的一切固有格式,空无依傍,笔法多端,达到了任随性之而变幻莫测、摇曳多姿的神奇境界。②绝句自然明快,飘逸潇洒,能以简洁明快的语言表达出无尽的情思。

2.艺术手法:他讴歌祖国山河与美丽的自然风光,风格雄奇奔放,俊逸清新,富有浪漫主义精神,达到了内容与艺术的统一。李白诗中常将想象、夸张、比喻、拟人等手法综合运用,从而造成神奇异彩、瑰丽动人的意境。

3.诗歌风格:豪迈奔放,清新飘逸,想象丰富,意境奇妙,语言奇妙,浪漫主义,立意清晰。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

寻阳五溪水,沿洄直入巫山里。

胜境由来人共传,君到南中自称美。

寻阳:历史地名。

五溪水:指五条河溪之水。五溪,地名,指雄溪、樠溪、无溪、酉溪、辰溪。一说指雄溪、蒲溪、酉溪、沅溪、辰溪。狭义的五溪即今湖南省怀化市。其境内重要的沅水支流有巫水(雄溪)、渠水(满溪)、酉水(酉溪)、 水(潕溪)、辰水(辰溪)等,古称“武陵五溪”,因此怀化自古便称“五溪之地”。

沿洄:指顺水而下或逆流而上。

直入巫山里:指河水逆流而上,直入巫山深处。

胜境:指风景优美的地方。如名山胜境。

由来:指来源。

人共传:指人人互相赞颂传播。

君到南中:指好朋友您到达南中。南中,古地区名,相当今四川省大渡河以南和云南、贵州两省。三国蜀汉以巴、蜀为根据地,其地在巴、蜀之南,故名。

自称美:指自然会称赞这一路风景的美丽。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

送君别有八月秋,飒飒芦花复益愁。

云帆望远不相见,日暮长江空自流。

送君别:指送别老朋友。

有八月秋:指又逢八月中秋。有,附着在动词、名词、形容词前,相当于词缀,无实际意义。可译为“又”。八月秋,指八月中秋,因中秋有团圆意,反衬送别之愁。

飒飒芦花:秋风吹动两岸芦花飞舞。飒飒,形容风吹动树木枝叶等的声音。芦花,指芦絮。

复益愁:指又更添伤愁。复,指又。益,指更加。愁,指伤愁,忧愁。

云帆:指船帆。

望远:指远远的望去。

不相见:指再也看不见。

日暮:指傍晚。

长江空自流:指只见滚滚长江空自奔流。

【大意译释】

老朋友,沿着寻阳和五溪,顺着滚滚长江逆流而上,就会直入到巫山深处。

名山胜境来自于人们的互相赞颂和传播,待您到达南中,一路游赏,切身体验,自然会称赞这一路美丽的风景。

送君别离,恰又逢八月中秋,秋风吹动,两岸芦花,飒飒飞舞,更是伤心不舍,无限忧愁。

远远地遥望,你别去的船帆已经再也看不见,日暮傍晚,斜阳满江,只剩下滚滚长江空自奔流。

送别

李白

寻阳五溪水,沿洄直入巫山里。

胜境由来人共传,君到南中自称美。

送君别有八月秋,飒飒芦花复益愁。

云帆望远不相见,日暮长江空自流。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.根据本诗内容可知,诗人的友人即将乘船出发,沿水路驶往三峡方向。

B.诗人表示友人将去的地方景色优美,而友人的风采正与这美景相称。

C.本诗最后两句的表达方式,在《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中也曾使用。

D.诗中前后两次使用“君”,都是指即将离别的友人,含义并无不同。

【解析】本题综合考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。

B“而友人的风采正与这美景相称”解析有误。颔联指老朋友到达南中,一路游赏,切身体验,自然会称赞一路美丽的风景。故选B。

2.本诗是如何表现离愁别绪的?请结合内容简要分析。(6分)

2.本诗是如何表现离愁别绪的?请结合内容简要分析。(6分)(考查抒情手法)

【解析】本题重点考查学生对作者的情感态度、抒情方式的分析鉴觉能力。

本诗的后四句表现了离愁别绪。

第五、六句点明送别时间是在八月,此时正值秋季,芦花飒飒作响烘托了离别之情,诗人寓情于景,使伤感悲愁之意更浓。

第七、八句写诗人远望,友人的船已消失不见,映入眼帘的是日暮之下“空自流”的长江。这两句以写景收束全诗,形成了孤独冷寂的意境,虽只字未提离情,但让人读后感觉离愁别绪愈加浓重。

【参考答案】

①寓情于景:通过写秋天萧瑟的芦花,渲染悲凉气氛,强化离别的愁绪。

②以景结情,末尾写孤帆远去,江水悠悠,正是诗人绵绵思绪的形象表现。

【评分参考】

共6分,每点3分;意思对即可,如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。

三、阅读下面两首宋诗,完成下面小题。

画眉鸟

欧阳修

百啭千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

画眉禽

文同

尽日闲窗生好风,一声初听下高笼。

公庭事简人皆散,如在千岩万壑中。

1.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.欧诗和文诗题目大体相同,都是以画眉鸟作为直接描写对象的咏物诗。

B.欧诗所写的画眉鸟在花木间自由飞行,文诗中的画眉鸟则在笼中饲养。

C.欧诗认为鸟笼内外的画眉鸟,其鸣叫声有差别,而文诗对此并未涉及。

D.欧诗中的“林间”与文诗中的“千岩万壑”具有大致相同的文化含意。

2.这两首诗中,画眉鸟所起的作用并不相同。请简要分析。(6分)

画眉禽,即画眉鸟。

①写作对象(画眉鸟);②诗歌题材(咏物);③暗示了表达技巧(托物言志)

画眉鸟

欧阳修

百啭千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

画眉禽

文同

尽日闲窗生好风,一声初听下高笼。

公庭事简人皆散,如在千岩万壑中。

读标题 提纲挈领摄诗魂

读诗人

知人论世功夫深

欧阳修,于宋仁宗天圣八年以进士及第,历仕仁宗、英宗、神宗三朝,官至翰林学士、枢密副使、参知政事。死后累赠太师、楚国公,谥号“文忠”,故世称欧阳文忠公。

欧阳修是在宋代文学史上最早开创一代文风的文坛领袖,与韩愈、柳宗元、苏轼、苏洵、苏辙、王安石、曾巩合称“唐宋八大家”,并与韩愈、柳宗元、苏轼被后人合称“千古文章四大家”。他领导了北宋诗文革新运动,继承并发展了韩愈的古文理论。其散文创作的高度成就与其正确的古文理论相辅相成,从而开创了一代文风。欧阳修在变革文风的同时,也对诗风、词风进行了革新。在史学方面,也有较高成就,他曾主修《新唐书》,并独撰《新五代史》。有《欧阳文忠公集》传世。

读诗人

知人论世功夫深

文同,字与可,号笑笑居士、笑笑先生,人称石室先生。北宋梓州梓潼郡永泰县(今属四川省绵阳市盐亭县)人。著名画家、诗人。

他与苏轼是从表兄,以学名世,擅诗文书画,深为文彦博、司马光等人赞许,尤受其从表弟苏轼敬重。文同曾校《新唐书》。他的表弟苏轼曾称赞他为诗、词、画、草书四绝,曾深入竹乡观察体会,下笔迅速,以墨色深浅描绘竹子远近、向背。画家米芾称赞他 “以墨深为面,淡为背,自与可始也”。开创了墨竹画法的新局面。

他的草书已经失传,尚有四幅墨竹传世。后人编有《丹渊集》四十卷,拾遗二卷,附范百禄所撰墓志及家诚之所撰年谱。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

画眉鸟

欧阳修

百啭千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

百啭千声:指画眉鸟尽情地啼叫。

随意移:指画眉鸟在梦间自由自在,无拘无束。

山花红紫:指山林中百花盛开,景色迷人。

树高低:指林中树木千姿百态,繁荣茂盛。

始知:指深深地懂得、明白。

锁向金笼听:指把画眉鸟锁在金丝笼子里听它唱歌。

金笼:指金丝织就的鸟笼,喻指生活优越的环境或居所。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

画眉鸟

欧阳修

百啭千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

【大意译释】

百花盛开、草木茂盛、景色迷人的林中,画眉鸟在自由自在、无拘无束地啼叫,那歌声是如此地婉转动人、悦耳动听。我才深深在懂得,被锁在金丝笼中,是无论如何也比不上林中的自由自在和无拘无束。

“始知锁向金笼听,不及林间自在啼”本联有两种解读方式:

第一种是站在人听画眉鸟歌声的角度,指“才深深地懂得,把画眉鸟锁在金丝笼中,听它唱歌,远远比不上它在树林中自由自在地啼叫那么婉转动听。”

第二种是站画眉鸟自身的角度,指“才深深地懂得,把自己锁在金丝笼中,即使生活条件无比优越,仍然比不上在林中的自由自在。”

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

这是一首咏物诗,既不同于咏花赏鸟的消闲之作,又有别于一般咏物寄情的诗,它本是一首含有深邃理趣的哲理诗。诗中通过对画眉鸟自由生活的赞美,抒发了诗人贬官外任后的忧郁情怀。表现了诗人向往和追求自由生活的热切愿望。同时,也表达了诗人对束缚个性、压抑人才的种种拘系与禁锢的强烈憎恶和否定。

欧阳修的《画眉鸟》,前两句写景:画眉鸟千啼百啭,一高一低舞姿翩翩,使得嫣红姹紫的山花更是赏心悦目。后两句抒情:看到那些关在笼里的鸟儿,真羡慕飞啭在林间的画眉鸟,自由自在,无拘无束。这里也要了解的是,作者欧阳修此时因在朝中受到排挤而被贬到滁州,写作此诗的心情也就可知了。

最后,对比鲜明,反差强烈。前二句,通过声音与色彩的对比,描绘出山林中一种自由无拘、生机勃勃的景象:画眉鸟自由自在,鸣声婉转动人,其生存环境又是那样美好。作者这种写法的真正用意,在于和后二句构成鲜明的对比。而后二句又通过“金笼”与“山间”的对比,说明了“锁向金笼听”远远不如“山间自在啼”的歌声优美,其原因就在它受到拘禁,失掉了自由。这样,“锁向金笼”四个字,与前二句描写的景象形成了强烈的反差,诗人由此抒发了深长的感慨,呼唤自由,歌唱自由,追求自由,使自由成为全诗的主旋律。巧妙地运用对比手法,对照分明,反差强烈,有利于突出诗歌的主旨。

这首诗情景结合,寓意深远,反映了作者对自由生活的追求和向往。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

画眉禽

文同

尽日闲窗生好风,一声初听下高笼。

公庭事简人皆散,如在千岩万壑中。

尽日:指整日,整天。

窗闲:指空闲。

生好风:指清风吹拂,让人心情惬意。

一声初听:指刚刚听到画眉鸟发出一声啼叫。

初听:指刚刚听到。

下高笼:是对画眉动作的描写,即飞下高高的鸟笼。

公庭:指公堂。

事简:指公事很少。

人皆散:指公职人员都分散开了。

如在:指好像身在。

千岩万壑:形容山峦连绵,高低重迭,南朝宋·刘义庆《世说新语·言语》:“顾长康从会稽还,人问山川之美,顾云:千岩竞秀,万壑争流。借指游乐山水。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

画眉禽

文同

尽日闲窗生好风,一声初听下高笼。

公庭事简人皆散,如在千岩万壑中。

【大意译释】

公堂之中,整日的清闲,又清风送爽,让人心情特别舒畅,刚刚听到画眉鸟一声婉转动听的啼叫,抬头一看,是画眉鸟从高高的笼子里面飞下。

公堂事少,人皆分散,再听这画眉鸟在空空如也的公堂之上,尽情地啼叫,此情此景,就如同人在千岩万壑中尽情地玩赏。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

上联写坐听画眉的情景,下联抒发由此产生的感受与联想,构思立意之中处处体现了一个“闲”字。诗的开头即描绘了诗人自己在好风吹拂下整日闲坐于窗前的情态。“尽日闲窗坐好风”,“闲窗”是诗人闲适心情的物化,窗闲即人闲,“尽日”与“坐”相联系,烘托了诗人对“闲”的沉醉,“好风”即适意的微风。在好风的吹曛下,诗人的闲情变得更浓郁。“一声初听下高笼”,“一声”突出主观感觉上的初不经意,反映诗人闲适的心理状态。“下高笼”是对画眉动作的描写,诗人用主观直觉代替描写刻画。接着,诗人由对“闲窗” 的陶醉扩大为对“千岩万壑”的陶醉,“闲窗”之下那种略带寂寞的闲情在大自然生生变动的怀抱中才最终找到了依托和归宿。“公庭事简人皆散”,正是公事的简散,心灵的虚静,才使诗人获得返回自然的乐趣。

文同的咏物诗从闲处着笔,客观物象的闲雅正是诗人内心闲适的反映。这首《画眉禽》的妙处是善于用触处成吟的直感表现闲适的旨趣,又能将闲适的心境外化为清淡萧散的风格,独具匠心。

1.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.欧诗和文诗题目大体相同,都是以画眉鸟作为直接描写对象的咏物诗。

B.欧诗所写的画眉鸟在花木间自由飞行,文诗中的画眉鸟则在笼中饲养。

C.欧诗认为鸟笼内外的画眉鸟,其鸣叫声有差别,而文诗对此并未涉及。

D.欧诗中的“林间”与文诗中的“千岩万壑”具有大致相同的文化含意。

【解析】本题综合考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。

A项,“都是以画眉鸟作为直接描写对象的咏物诗”中“都是直接描写”解析错误。欧诗中对于画眉鸟的描写是直接描写,“百啭千声随意移,山花红紫树高低。”直接写出了画眉鸟在林中的动作。而文诗中只是侧面描写,只是通过写诗人在不同环境之下听画眉鸟声音的感觉不同,来烘托闲适怡然的心境。

2.这两首诗中,画眉鸟所起的作用并不相同。请简要分析。(6分)

2.这两首诗中,画眉鸟所起的作用并不相同。请简要分析。(6分)

【解析】本题重点考查学生对诗歌物象、表达技巧的分析鉴賞能力。

欧诗以画眉鸟作为直接描写对象,写诗人听见画眉鸟在山林繁花之间的千啼百啭,才知道笼中画眉的叫声远远比不上它在山间的自由歌唱那么悦耳动听。诗人表面上是写鸟,实际上是通过写鸟来寄托情怀,抒发挣脱羁绊、向往自由的感情。

文诗没有具体描写画眉鸟的形象和叫声,而是重点渲染“公庭事简人皆散”之后,初听上去仍在“高笼”中的画眉鸟鸣叫声此时听起来却如同置身于悠远空旷、清幽寂静的“千岩万壑中”。诗人用画眉鸟的鸣叫声烘托出轻松悠闲的氛围,表达自己在公务闲暇时悠然、闲适、自得的状态。

【参考答案】

①欧诗中的画眉鸟寄托了诗人的感情,诗歌表面上是写鸟,实际上是写人,表达了诗人对自由生活的向往和追求;

②文诗中画眉鸟的鸣叫声烘托出轻松的气氛,有助于表现诗人在公务闲暇时悠然自得的状态。

【评分参考】

每答出一点给3分。答出手法1分,分析作用2分;意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。

四、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

白下驿饯唐少府

王勃

下驿穷交日,昌亭旅食年。

相知何用早?怀抱即依然。

浦楼低晚照,乡路隔风烟。

去去如何道?长安在日边。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.这首诗系饯行之作,送别的对象为唐少府,是诗人早年的知心好友。

B.诗人与唐少府都曾有过潦倒不得志的经历,这也是他们友谊的基础。

C.颈联中的“低”“隔”,使得饯别场景的描写有了高低远近的层次感。

D.颔联和尾联中的问句,使语气起伏,也增添了诗作的豪迈昂扬气概。

2.本诗与《送杜少府之任蜀州》都是王勃的送别之作,但诗人排遣离愁的方法有所不同。请结合内容简要分析。(6分)

白下驿,驿站名。白下,在今江苏省南京市西北。据记载,唐移金陵县于此,改名白下县。后用作南京的别称。

饯,饯别,即设宴席款待然后作别。

唐少府,是饯别对象。少府,职官名,大概相当于县尉。

题意:在白下驿设酒宴为好友唐少府送行。

①写作目的(饯别友人);②诗的题材(送别诗)

白下驿饯唐少府

王勃

下驿穷交日,昌亭旅食年。

相知何用早?怀抱即依然。

浦楼低晚照,乡路隔风烟。

去去如何道?长安在日边。

读标题 提纲挈领摄诗魂

读诗人

知人论世功夫深

【作者简介】

王勃,唐代诗人。汉族,字子安。绛州龙门(今山西河津)人。王勃与杨炯、卢照邻、骆宾王齐名,世称“初唐四杰”,其中王勃是“初唐四杰”之首。唐高宗上元三年(676年)八月,自交趾探望父亲返回时,不幸渡海溺水,惊悸而死。王勃在诗歌体裁上擅长五律和五绝,代表作品有《送杜少府之任蜀州》等;主要文学成就是骈文,无论是数量还是质量,堪称一时之最,代表作品有《滕王阁序》等。

【写作背景】

此诗当为作者在江宁(今南京)时所作。作者因匿杀官奴曹达事,遇赦免官后经洛阳回故乡龙门。二十六岁时赴交趾省父,路经江宁。唐少府当是作者此时的知交,其欲赴长安,作者为之饯别,写下此诗。诗中写在白下驿站饯别唐少府的情景,充满对自己寄食境遇的慨叹,对朋友远去的担忧和依恋思念之情。景色渺茫邈远,情绪低徊沉郁。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

下驿穷交日,昌亭旅食年。

相知何用早?怀抱即依然。

下驿:点题,即白下驿。

穷交:即困顿之交。古代“穷”与“达”对举,不侧重钱财,而在前途。二人均为困顿之交。

昌亭:为地点,即南昌亭。旅食:指客居,寄食之意,为困顿行为。用韩信寄食南昌亭长的典故,即将自己与唐少府比于韩信,那么既是当下境遇的相似,同时也和韩信的才干相比,意谓终有通达之日也。

相知:相互了解。

何用:大概有两种理解:一个是表疑问“为什么”,如《诗经·小雅·节南山》:“国既卒斩,何用不监?”一个是表反问的“哪里用得着”,如唐王泠然《题河边枯柳》:“今日摧残何用道,数里曾无一株好。”这里取反问意可能较妥。

怀抱:即抱负。王羲之《兰亭集序》:“或取诸怀抱,晤言一室之内。”

依然:依恋的情态。本诗用“先”韵。韵脚处既要达意,又要压韵。韵脚处理得比较机动,所以理解也不必太局限于字的本意,大体领会即可。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

浦楼低晚照,乡路隔风烟。

去去如何道?长安在日边。

下驿:点题,即白下驿。

浦:水边。

低:垂落。

晚照:即落日。

乡路:回乡之路。

隔:遮断,阻隔。

风烟:烟雾。

去去:远去也。如柳耆卿曰:“念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。”

如何道:有两种理解。一个是“如”做动词,去也。“如何道”,即走哪条路。一个是“如何说,如何看待”意。具体是哪个意思要结合对句看。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

浦楼低晚照,乡路隔风烟。

去去如何道?长安在日边。

长安日边:可做两种解读。一为用刘义庆《世说新语》晋元帝与明帝典:“举目见日,不见长安也。”强调的是长安遥不可及。晋室渡江后,江北落入异族之手,当有客从长安来,元帝问及洛下事,则潸然泣下。而年幼的明帝“不见长安”的直观回答又加重了元帝对故土的思念。所以,“不见长安”或“日”与“长安”的组合代表的是对远方的思念不得,再进一步是对故土的思念。按照这种理解尾联表达的是唐少府去长安路途遥远,是不舍,甚至带几分担心。情感是低沉悲伤的。

另一种理解是象征。用“日”比喻统治者。长安是京城,唐少府此去,机会更多,前途更好如此则含奋进劝勉之意。情感是积极的。但举例似乎不多。用北极星作比的倒多,如王勃:“天柱高而北辰远”,杜甫:“北极朝庭终不改”。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

白下驿饯唐少府

王勃

下驿穷交日,昌亭旅食年。

相知何用早?怀抱即依然。

浦楼低晚照,乡路隔风烟。

去去如何道?长安在日边。

【大意译释】

如今在白下驿你我的困顿之交,好比古时候韩信寄食南昌亭长的日子。

相互了解为什么需要很早(即不须很早),志趣相合即是亲密无间之交。

晚照低沉,“挂”在水边的楼阁上(夕阳的余晖里,水边的楼宇高低错落),风烟阻隔了回乡之路。

去吧,去吧,还说什么呢?你所去的长安就在太阳那边。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

下驿饯别之日,亦为落魄穷困之际。用典自比或比唐少府于韩信,亦有对来日之期许,此二句写实而不消沉。

颔联议论,概括出一个人生道理:相知与早晚无关,在于是否情志相合。志趣相合,虽一面交,亦如故也;志趣不合,虽相识久,亦如路人也。颔联指出,王勃与唐少府二人志趣相合,不须旧相识,见面即为“知音”。

颈联写景,是眼前饯别之景,属于纯粹的白描。采用律诗典型的章法,即在首联、颔联抽象论述后,插入颈联形象化的描写,景中含情,以景抒情,使得诗作情理毕现,相得益彰。从节奏上说,颈联宕开文笔,舒缓节奏,使得全篇摇曳生姿。乡是邈远的,冷清又缥缈。这两句用形象化的意象与炼字构成画面,既直观,又含蓄。

究竟作者的情感如何,需从全篇乃至作者生平经历及创作背景来看。作者在《滕王阁序》及《送杜少府之任蜀州》表现出的在困境中不屈奋斗的积极性显示有告别劝勉的可能性。无论如何,本句仅列意象,又有以景结情之妙。且想象将来事与情景,属于虚写。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.这首诗系饯行之作,送别的对象为唐少府,是诗人早年的知心好友。

B.诗人与唐少府都曾有过潦倒不得志的经历,这也是他们友谊的基础。

C.颈联中的“低”“隔”,使得饯别场景的描写有了高低远近的层次感。

D.颔联和尾联中的问句,使语气起伏,也增添了诗作的豪迈昂扬气概。

【解析】本题综合考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。

A.“唐少府,是诗人早年的知心好友”错误,颔联“相知何用早?怀抱即依然”的大意是,互相了解哪里需要时间早?只要心意是一样的,便不需要在乎认识的早或晚。言外之意是两人认识时间不长,所以唐少府并非是诗人早年的知心好友。故选A。

2.本诗与《送杜少府之任蜀州》都是王勃的送别之作,但诗人排遣离愁的方法有所不同。请结合内容简要分析。(6分)

2.本诗与《送杜少府之任蜀州》都是王勃的送别之作,但诗人排遣离愁的方法有所不同。请结合内容简要分析。(6分)

【解析】本题考查学生理解古诗内容、分析作者观点态度的能力。

本题涉及古诗词的抒情方法:直接抒情和间接抒情。直接抒情也叫直抒胸臆,由作者直接对有关人物和事件等表明爱憎态度。间接抒情又分为借景抒情、借物抒情、借古抒情和情景交融。

《送杜少府之任蜀州》是送别诗,尾联的“无为在歧路,儿女共沾巾”意为不要在岔路口上分手之时,像青年男女那样悲伤得泪湿衣襟,属于直接抒情;《白下驿饯唐少府》则是将饯别场景和想象分别后的情景联系起来。“去去”是想象友人越走越远,是用虚实结合的手法抒情。

《白下驿饯唐少府》中,提到诗人排遣离愁的句子是尾联“去去如何道?长安在日边”,大意是去吧,去吧,还说什么呢?你所去的长安就在太阳那边。即无论唐少府怎样离开此地,最终的目的地长安都是在太阳边。“日边”即太阳的旁边,一方面写出了此去长安距离很远,另一方面也写出了长安的位置,如若想念在长安的唐少府,可抬头看看太阳,借举目可见太阳来排遣离愁;

《送杜少府之任蜀州》中,提到诗人排遣离愁的句子是颈联“海内存知己,天涯若比邻”,大意是只要同在四海之内,就是远在天涯海角也如同近在邻居一样。此句写出友谊不受时间的限制和空间的阻隔,是永恒的、无所不在的,所抒发的情感是乐观豁达的。诗人表达了只要心意相通,心胸豁达,不需要为离别而难过。这是借乐观的态度,深厚的情感来排遣离愁。

2.本诗与《送杜少府之任蜀州》都是王勃的送别之作,但诗人排遣离愁的方法有所不同。请结合内容简要分析。(6分)

【参考答案】

①《送杜少府之任蜀州》中的“海内存知己,天涯若比邻”以彼此间的深情厚谊排遣离愁;

②本诗中的“去去如何道?长安在日边”则是用对友人前程的美好祝愿来排遣离愁。

【评分参考】

每答出一点给3分。答出诗句1分,分析诗句2分;意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。

一、阅读下面这首宋词,完成下列小题。

醉落魄·人日南山约应提刑懋之[注]

魏了翁

无边春色,人情苦向南山觅,村村箫鼓家家笛,祈麦祈蚕,来趁元正七。

翁前子后孙扶掖,商行贾坐农耕织,须知此意无今昔,会得为人,日日是人日。

[注]人日:旧俗以农历正月初七日为人日。

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.词人在人日约朋友去南山探春,但因年老体弱,感到此行会比较困难。B.在人日这天吹打奏乐,祈盼农桑丰收,反映了人们对美好生活的追求。C.这首词以朴实的笔触描绘当时农村的风俗景况,具有浓郁的生活气息。D.词人以议论入词,能够做到情由境出,情至论随,全词并无生硬之感。

2.词人在下阕发表议论,指出如果懂得做人的道理,每天都是人日。词中谈到哪些做人的道理?请结合内容简要分析。(6分)

醉落魄:词牌名,南唐李煜词有此调,载《尊前集》。又名《一斛珠》、《怨春风》、《章台月》等。

人日:又称人节、人庆节、人口日、人七日等,每年农历正月初七是古老的中国传统节日。传说女娲初创世,在造出了鸡狗猪羊牛马等动物后,于第七天造出了人,所以这一天是人类的生日。“人日”风俗,尽管各地有不同,但汉时东方朔的《占书》中就有“初七人日,从旦至暮,月色晴朗,夜见星辰,人民安,君臣和会”的说法。可见,古人已将“人民安”视作“人日”的核心思想。

南山:指南面的山,喻指“长寿”之意,古人有“寿比南山”。人日有登高之习俗,登高求健,祈祷安康。本词中的“南山”,指人日之节,人们的祈祷之地。

提刑:宋官名。简称提点刑狱、提刑、宪。掌稽考一路刑狱,审问囚徒,详覆案牍,凡狱讼长期拖延不决,资窃逃窜长久不能破案,都上报朝廷,加以弹劾,并监察官吏。

应懋之:浙江永康可投应人,宋少师应孟明第四子。年少时与大哥谦之、五弟纯之拜在大儒朱熹门下。人物事迹不详。

应提刑懋之:即提刑应懋之。

题意:醉落魄词一首。人日之节,约好友提刑应懋之一起登高南山,有感抒怀。

①时间(人日);②地点(南山);③事件(约应提刑懋之)

醉落魄·人日南山约应提刑懋之[注]

魏了翁

无边春色,人情苦向南山觅,村村箫鼓家家笛,祈麦祈蚕,来趁元正七。

翁前子后孙扶掖,商行贾坐农耕织,须知此意无今昔,会得为人,日日是人日。

[注]人日:旧俗以农历正月初七日为人日。

读标题

提纲挈领摄诗魂

魏了翁:字华父,号鹤山。邛州蒲江县(今属四川)人。南宋理学家、大臣。

魏了翁于庆元五年中进士,授签书剑南西川节度判官。历任国子正、武学博士、试学士院,以阻开边之议忤韩侂胄,改秘书省正字,出知嘉定府。史弥远掌权时,力辞召命。后历知汉州、眉州、遂宁府、泸州府、潼川府等地。嘉定十五年,召为兵部郎中,累迁秘书监、起居舍人。宝庆元年,遭到诬陷,被黜至靖州居住。绍定五年,起复为潼川路安抚使、知泸州。端平元年,召入朝任权礼部尚书兼直学士院,旋即以端明殿学士、同签书枢密院事之职督视江淮京湖军马,封临邛郡开国侯。嘉熙元年,魏了翁去世,年六十。获赠太师、秦国公,谥号“文靖”。

魏了翁反对佛、老“无欲”之说,推崇朱熹理学。提出“心者人之太极,而人心已又为天地之太极”,强调“心”的作用,又和陆九渊接近。能诗词,善属文,其词语意高旷,风格或清丽,或悲壮。著有《鹤山全集》《九经要义》《古今考》《经史杂钞》《师友雅言》等,词有《鹤山长短句》。此词创作年代不详。

读诗人

知人论世功夫深

醉落魄·人日南山约应提刑懋之[注]

魏了翁

无边春色,人情苦向南山觅,村村箫鼓家家笛,祈麦祈蚕,来趁元正七。

翁前子后孙扶掖,商行贾坐农耕织,须知此意无今昔,会得为人,日日是人日。

[注]人日:旧俗以农历正月初七日为人日。

读注释

披沙拣金知本心。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

无边春色,人情苦向南山觅,村村箫鼓家家笛,祈麦祈蚕,来趁元正七。

无边春色:指新春美景无边无尽。人日为新岁初七,孟春之时,杨柳始发,碧草初生,无边无尽的春色,令人陶醉。苏辙《奉使契丹二十八首赠知雄州王崇拯二首其一》有句:“人日河桥柳正黄。”

人情:指人之情感或人之常情。此指人情风俗。《史记·太史公自序》:“人情之所感,远俗则怀。”

苦向南山觅:即“向南山苦觅”,指费尽力气向南山去寻求。苦觅,即“苦苦寻觅”,指费劲力气去寻找。比喻为得到某样东西而执着的追求。

村村箫鼓家家笛:指处处村庄,家家户户都传来箫、鼓、笛等声乐,以此形容节日风俗之盛。“村村”、“家家”为互文,意为村村户户箫鼓追随、笛声不断。

祈麦祈蚕:指祈祷农事丰收。麦、蚕代指各种农事。“一年之计在于春”,人日祈祷一年农事丰收,安乐康健。

来趁元正七:指一起前来赶人日之节的盛会。趁,指追逐,赶。元正七,指正月初七,即人日之节。元,指元月,元月本指农历一月(正月),形容每年的第一个月份,现也常用于指阳历(公历)一月。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

翁前子后孙扶掖,商行贾坐农耕织,须知此意无今昔,会得为人,日日是人日。

翁前子后孙扶掖:指孙子在一旁搀扶着祖父走在前面,儿子跟在后面。翁,指老人。前,指走在前面。子,指儿子。后,指走在后面。孙,指孙子。扶掖,指扶持,提携,搀扶。

此句简简单单地七个字,却生动形象地刻画出一副尊老、敬老、爱老的“礼孝”图。老翁于前,儿子于后,以礼而尊,以尊而孝。祖父同行,孙子扶掖,以敬而爱,以爱而孝。寥寥数字,真切地刻画出华夏民族世代传承的礼孝文化。诗人为理学大家,此图景不仅是儒家之所愿,更是世代中华民族之优秀传承。有如此礼孝传统之家,又如何不和乐融洽?

商行贾坐农耕织:即指各行各业之人,各司其职,共同营造百业繁荣之图景。商行贾坐,即“坐贾行商”。贾,指商人。在古代,商就是流动着贩卖商品的人,贾就是开一个店铺有固定地址卖东西的人,这叫做“行商坐贾”。现泛指经商的买卖人。农耕织,指农民耕种、织布。商、贾、农,借指各行各业之人。

此句同样简单数字,生动形象地刻画出一副百业和谐、繁荣昌盛之图景。然繁荣是需要条件的,需要国家安定,需要国之上下各司其职。然要使国之上下各司其职,最重要或最根本的条件,即是上句所寓含的“礼孝”文化。若“礼孝”大义之没落,则民风将不纯,百业必难兴,国势必疲敝,又何来“商行贾坐农耕织”之百业和谐、繁荣昌盛之盛景?然南宋仍求偏安一隅,朝中忠义或空,或由此可见诗人真正之深意。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

翁前子后孙扶掖,商行贾坐农耕织,须知此意无今昔,会得为人,日日是人日。

须知此意无今昔:指必须要明白,此中的深意,从前和现在都是同一个道理。须知,指必须要知道。此意,此中的深意。无今昔,指不用区分现在和从前。即现在和从前都是一个道理。

会得为人:指能理会、懂得化育人的品性。会得,指能理会、懂得。为人,指做人,即化育人的品性。《论语·学而》:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣。

儒家所说的“为人”,即指一个人本身应具备的道德品行与道德追求。《大学》所说的修身、齐家、治国、平天下,即是儒学在“礼、仁、孝”大义统领下的个人为人的准则。诗人为理学大家,其所提出的“心者人之太极,而人心已又为天地之太极”的观点,正是人心之化育,为人之崇尚。若国之上下,人人如此,则上行下效,民风必纯,国之必盛。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

翁前子后孙扶掖,商行贾坐农耕织,须知此意无今昔,会得为人,日日是人日。

日日是人日:指每一天都是和谐盛世。人日,此处象征诗人心中的和谐盛世。

诗人于人日之节相约好友前来南山,为何?是来赏“无边春色”的吗?当然不是!那是来欣赏人日之节时,人们祈祷的风俗盛景吗?诚然也不是!“人情苦向南山觅”,那么诗人苦苦地向南山去寻觅的是什么呢?一个“苦”字,一个“觅”字,足见诗人用心之深。“苦”是一种刻骨的执著,需要有“上下而求索”的坚定;而“觅”更是一种“踏破铁鞋”的固执,并不是那种简简单单的“寻”就能得到的。如此强烈的语气,如此坚毅的态度,诗人到底在“苦觅”什么呢?世人皆在人日,为所愿而祈祷。显然,诗人并不认同这种方式,即使在人日用更隆重的方式,也是求不来一年的平安喜乐。若真的通过祈祷就能求来一年的幸福安定,那么这种祈祷的方式,还可以再隆重些,而事实上,安定的生活并不是通过祈祷而能求得来的。这是一种本末代倒置的方式。诗人说自己苦苦寻觅的是“人情”,这是“民安乐”的根本。世人皆为愿而求,且盛况空前,足可欣赏。然若“礼、仁、孝”之大义不继,上下不能各司其职,百业不兴,空有祈愿,又如何能实现?若以“礼、孝”为本,百司行职,则百业繁兴,民风自纯,风俗自正,国势必隆。百姓安康,盛世和顺。故诗人感言:“须知此意无今昔,会得为人,日日是人日。”此词深有“致君尧舜上,再使风俗淳”之义。

【大意译释】

孟春之时,人日之节,杨柳始发,碧草初生,无边无尽的春色,确实令人陶醉。然而我却执著地约您一起登高南山,去寻觅,去感受人日之节的人情风俗盛景。村村户户箫鼓追随、笛声不断,只为祈祷一年农事丰收、家人安乐康健、生活幸福如意。人们吹着各种乐器,一起前来,趁人日之节,登高南山,虔诚祈愿,风俗隆盛。

人日盛况,让我深深感慨!人情风俗,为何相去甚远。我愿见“礼孝”成风,“贤孙搀扶老翁行于前,孝子敦厚礼敬走于后”;我愿见“百司”行职,“商贾农等百业各兴其事,百姓幸福安顺,国家和谐繁荣”。必须要明白,此中的深意。世人所期待的安定与和顺,是祈求不来的,唯有以“礼孝”为本,仁义化育,方能和顺安定,百业隆兴,这些,从前和现在都是同一个道理。懂得化育人的品性,每一天都是和谐盛世。

醉落魄·人日南山约应提刑懋之[注]

魏了翁

春色无边,人情向南山苦觅,村村箫鼓家家笛,祈麦祈蚕,来趁元正七。

翁前子后孙扶掖,行商坐贾农耕织,须知此意无今昔,会得为人,日日是人日。

[注]人日:旧俗以农历正月初七日为人日。

读诗句

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.词人在人日约朋友去南山探春,但因年老体弱,感到此行会比较困难。

B.在人日这天吹打奏乐,祈盼农桑丰收,反映了人们对美好生活的追求。

C.这首词以朴实的笔触描绘当时农村的风俗景况,具有浓郁的生活气息。

D.词人以议论入词,能够做到情由境出,情至论随,全词并无生硬之感。

【解析】本题综合考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。

“因年老体弱,感到此行会比较困难”解析有误。本词前两句“无边春色。人情苦向南山觅。”释意为:“孟春之时,人日之节,杨柳始发,碧草初生,无边无尽的春色,确实令人陶醉。然而我却执著地约您一起登高南山,去寻觅,去感受人日之节的人情风俗盛景。”下阕首句“翁前子后孙扶掖”,中的“翁”指“父亲”,引申为祖父,泛指老年人,“翁”并非指作者自己;“因年老体弱,感到此行会比较困难”,曲解文意。故选A。

2.词人在下阕发表议论,指出如果懂得做人的道理,每天都是人日。词中谈到哪些做人的道理?请结合内容简要分析。(6分)

2.词人在下阕发表议论,指出如果懂得做人的道理,每天都是人日。词中谈到哪些做人的道理?请结合内容简要分析。(6分)

【解析】本题考查学生理解古诗内容、分析作者观点态度的能力。

1.“翁前子后孙扶掖”,指“贤孙搀扶老翁行于前,孝子敦厚礼敬走于后”。本句生动形象地刻画出一副尊老、敬老、爱老的“礼孝”图。老翁于前,儿子于后,以礼而尊,以尊而孝。祖父同行,孙子扶掖,以敬而爱,以爱而孝。本句中深含儒家的“礼孝”伦理大义。告诉我们要懂得,长幼有序,尊卑有别,为孝为悌,礼敬为先,如此方能家庭和乐,亲睦融洽。“礼孝”伦理是为人的根本。

2.“商行贾坐农耕织”,指“百司”行职,“商贾农等百业各兴其事,百姓幸福安顺,国家和谐繁荣。”本句生动形象地刻画出一副百业和谐、繁荣昌盛之图景。告诉我们要懂得,不管在各行各业,我们都要各司其职,要尽到自己职业的责任与义务,安守本分,要积极奋斗,勤奋努力,并与人和谐共处,如此才能成就自己,创造时代。

【参考答案】

①“翁前子后孙扶掖”句,认为家庭中应存在亲厚和睦,谐乐融洽的伦理关系。

②“商行贾坐农耕织”句,指出社会上各行各业的人应各守本分,各司其职。

【评分参考】每答出一点给3分。“结合内容”1 分,“分析道理”2 分。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。

二、阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

送别

李白

寻阳五溪水,沿洄直入巫山里。

胜境由来人共传,君到南中自称美。

送君别有八月秋,飒飒芦花复益愁。

云帆望远不相见,日暮长江空自流。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是 (3分)

A.根据本诗内容可知,诗人的友人即将乘船出发,沿水路驶往三峡方向。

B.诗人表示友人将去的地方景色优美,而友人的风采正与这美景相称。

C.本诗最后两句的表达方式,在《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中也曾使用。

D.诗中前后两次使用“君”,都是指即将离别的友人,含义并无不同。

2.本诗是如何表现离愁别绪的?请结合内容简要分析。(6分)

送别:指到远行人启程的地方与他告别,目送其离开。

题意:送别远行的友人。

(从后面诗中内容可知,诗人在寻阳长江边送别友人,而友人的目的地是南中。)

①诗的题材(送别诗);②感情基调(惜别)

送别

李白

寻阳五溪水,沿洄直入巫山里。

胜境由来人共传,君到南中自称美。

送君别有八月秋,飒飒芦花复益愁。

云帆望远不相见,日暮长江空自流。

读标题 提纲挈领摄诗魂

读诗人

知人论世功夫深

李白(701年—762年12月),字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。有《李太白集》传世,代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》《早发白帝城》等多首。

1.体裁形式:李白的乐府、歌行及绝句成就为最高。①歌行,完全打破诗歌创作的一切固有格式,空无依傍,笔法多端,达到了任随性之而变幻莫测、摇曳多姿的神奇境界。②绝句自然明快,飘逸潇洒,能以简洁明快的语言表达出无尽的情思。

2.艺术手法:他讴歌祖国山河与美丽的自然风光,风格雄奇奔放,俊逸清新,富有浪漫主义精神,达到了内容与艺术的统一。李白诗中常将想象、夸张、比喻、拟人等手法综合运用,从而造成神奇异彩、瑰丽动人的意境。

3.诗歌风格:豪迈奔放,清新飘逸,想象丰富,意境奇妙,语言奇妙,浪漫主义,立意清晰。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

寻阳五溪水,沿洄直入巫山里。

胜境由来人共传,君到南中自称美。

寻阳:历史地名。

五溪水:指五条河溪之水。五溪,地名,指雄溪、樠溪、无溪、酉溪、辰溪。一说指雄溪、蒲溪、酉溪、沅溪、辰溪。狭义的五溪即今湖南省怀化市。其境内重要的沅水支流有巫水(雄溪)、渠水(满溪)、酉水(酉溪)、 水(潕溪)、辰水(辰溪)等,古称“武陵五溪”,因此怀化自古便称“五溪之地”。

沿洄:指顺水而下或逆流而上。

直入巫山里:指河水逆流而上,直入巫山深处。

胜境:指风景优美的地方。如名山胜境。

由来:指来源。

人共传:指人人互相赞颂传播。

君到南中:指好朋友您到达南中。南中,古地区名,相当今四川省大渡河以南和云南、贵州两省。三国蜀汉以巴、蜀为根据地,其地在巴、蜀之南,故名。

自称美:指自然会称赞这一路风景的美丽。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

送君别有八月秋,飒飒芦花复益愁。

云帆望远不相见,日暮长江空自流。

送君别:指送别老朋友。

有八月秋:指又逢八月中秋。有,附着在动词、名词、形容词前,相当于词缀,无实际意义。可译为“又”。八月秋,指八月中秋,因中秋有团圆意,反衬送别之愁。

飒飒芦花:秋风吹动两岸芦花飞舞。飒飒,形容风吹动树木枝叶等的声音。芦花,指芦絮。

复益愁:指又更添伤愁。复,指又。益,指更加。愁,指伤愁,忧愁。

云帆:指船帆。

望远:指远远的望去。

不相见:指再也看不见。

日暮:指傍晚。

长江空自流:指只见滚滚长江空自奔流。

【大意译释】

老朋友,沿着寻阳和五溪,顺着滚滚长江逆流而上,就会直入到巫山深处。

名山胜境来自于人们的互相赞颂和传播,待您到达南中,一路游赏,切身体验,自然会称赞这一路美丽的风景。

送君别离,恰又逢八月中秋,秋风吹动,两岸芦花,飒飒飞舞,更是伤心不舍,无限忧愁。

远远地遥望,你别去的船帆已经再也看不见,日暮傍晚,斜阳满江,只剩下滚滚长江空自奔流。

送别

李白

寻阳五溪水,沿洄直入巫山里。

胜境由来人共传,君到南中自称美。

送君别有八月秋,飒飒芦花复益愁。

云帆望远不相见,日暮长江空自流。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.根据本诗内容可知,诗人的友人即将乘船出发,沿水路驶往三峡方向。

B.诗人表示友人将去的地方景色优美,而友人的风采正与这美景相称。

C.本诗最后两句的表达方式,在《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中也曾使用。

D.诗中前后两次使用“君”,都是指即将离别的友人,含义并无不同。

【解析】本题综合考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。

B“而友人的风采正与这美景相称”解析有误。颔联指老朋友到达南中,一路游赏,切身体验,自然会称赞一路美丽的风景。故选B。

2.本诗是如何表现离愁别绪的?请结合内容简要分析。(6分)

2.本诗是如何表现离愁别绪的?请结合内容简要分析。(6分)(考查抒情手法)

【解析】本题重点考查学生对作者的情感态度、抒情方式的分析鉴觉能力。

本诗的后四句表现了离愁别绪。

第五、六句点明送别时间是在八月,此时正值秋季,芦花飒飒作响烘托了离别之情,诗人寓情于景,使伤感悲愁之意更浓。

第七、八句写诗人远望,友人的船已消失不见,映入眼帘的是日暮之下“空自流”的长江。这两句以写景收束全诗,形成了孤独冷寂的意境,虽只字未提离情,但让人读后感觉离愁别绪愈加浓重。

【参考答案】

①寓情于景:通过写秋天萧瑟的芦花,渲染悲凉气氛,强化离别的愁绪。

②以景结情,末尾写孤帆远去,江水悠悠,正是诗人绵绵思绪的形象表现。

【评分参考】

共6分,每点3分;意思对即可,如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。

三、阅读下面两首宋诗,完成下面小题。

画眉鸟

欧阳修

百啭千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

画眉禽

文同

尽日闲窗生好风,一声初听下高笼。

公庭事简人皆散,如在千岩万壑中。

1.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.欧诗和文诗题目大体相同,都是以画眉鸟作为直接描写对象的咏物诗。

B.欧诗所写的画眉鸟在花木间自由飞行,文诗中的画眉鸟则在笼中饲养。

C.欧诗认为鸟笼内外的画眉鸟,其鸣叫声有差别,而文诗对此并未涉及。

D.欧诗中的“林间”与文诗中的“千岩万壑”具有大致相同的文化含意。

2.这两首诗中,画眉鸟所起的作用并不相同。请简要分析。(6分)

画眉禽,即画眉鸟。

①写作对象(画眉鸟);②诗歌题材(咏物);③暗示了表达技巧(托物言志)

画眉鸟

欧阳修

百啭千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

画眉禽

文同

尽日闲窗生好风,一声初听下高笼。

公庭事简人皆散,如在千岩万壑中。

读标题 提纲挈领摄诗魂

读诗人

知人论世功夫深

欧阳修,于宋仁宗天圣八年以进士及第,历仕仁宗、英宗、神宗三朝,官至翰林学士、枢密副使、参知政事。死后累赠太师、楚国公,谥号“文忠”,故世称欧阳文忠公。

欧阳修是在宋代文学史上最早开创一代文风的文坛领袖,与韩愈、柳宗元、苏轼、苏洵、苏辙、王安石、曾巩合称“唐宋八大家”,并与韩愈、柳宗元、苏轼被后人合称“千古文章四大家”。他领导了北宋诗文革新运动,继承并发展了韩愈的古文理论。其散文创作的高度成就与其正确的古文理论相辅相成,从而开创了一代文风。欧阳修在变革文风的同时,也对诗风、词风进行了革新。在史学方面,也有较高成就,他曾主修《新唐书》,并独撰《新五代史》。有《欧阳文忠公集》传世。

读诗人

知人论世功夫深

文同,字与可,号笑笑居士、笑笑先生,人称石室先生。北宋梓州梓潼郡永泰县(今属四川省绵阳市盐亭县)人。著名画家、诗人。

他与苏轼是从表兄,以学名世,擅诗文书画,深为文彦博、司马光等人赞许,尤受其从表弟苏轼敬重。文同曾校《新唐书》。他的表弟苏轼曾称赞他为诗、词、画、草书四绝,曾深入竹乡观察体会,下笔迅速,以墨色深浅描绘竹子远近、向背。画家米芾称赞他 “以墨深为面,淡为背,自与可始也”。开创了墨竹画法的新局面。

他的草书已经失传,尚有四幅墨竹传世。后人编有《丹渊集》四十卷,拾遗二卷,附范百禄所撰墓志及家诚之所撰年谱。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

画眉鸟

欧阳修

百啭千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

百啭千声:指画眉鸟尽情地啼叫。

随意移:指画眉鸟在梦间自由自在,无拘无束。

山花红紫:指山林中百花盛开,景色迷人。

树高低:指林中树木千姿百态,繁荣茂盛。

始知:指深深地懂得、明白。

锁向金笼听:指把画眉鸟锁在金丝笼子里听它唱歌。

金笼:指金丝织就的鸟笼,喻指生活优越的环境或居所。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

画眉鸟

欧阳修

百啭千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

【大意译释】

百花盛开、草木茂盛、景色迷人的林中,画眉鸟在自由自在、无拘无束地啼叫,那歌声是如此地婉转动人、悦耳动听。我才深深在懂得,被锁在金丝笼中,是无论如何也比不上林中的自由自在和无拘无束。

“始知锁向金笼听,不及林间自在啼”本联有两种解读方式:

第一种是站在人听画眉鸟歌声的角度,指“才深深地懂得,把画眉鸟锁在金丝笼中,听它唱歌,远远比不上它在树林中自由自在地啼叫那么婉转动听。”

第二种是站画眉鸟自身的角度,指“才深深地懂得,把自己锁在金丝笼中,即使生活条件无比优越,仍然比不上在林中的自由自在。”

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

这是一首咏物诗,既不同于咏花赏鸟的消闲之作,又有别于一般咏物寄情的诗,它本是一首含有深邃理趣的哲理诗。诗中通过对画眉鸟自由生活的赞美,抒发了诗人贬官外任后的忧郁情怀。表现了诗人向往和追求自由生活的热切愿望。同时,也表达了诗人对束缚个性、压抑人才的种种拘系与禁锢的强烈憎恶和否定。

欧阳修的《画眉鸟》,前两句写景:画眉鸟千啼百啭,一高一低舞姿翩翩,使得嫣红姹紫的山花更是赏心悦目。后两句抒情:看到那些关在笼里的鸟儿,真羡慕飞啭在林间的画眉鸟,自由自在,无拘无束。这里也要了解的是,作者欧阳修此时因在朝中受到排挤而被贬到滁州,写作此诗的心情也就可知了。

最后,对比鲜明,反差强烈。前二句,通过声音与色彩的对比,描绘出山林中一种自由无拘、生机勃勃的景象:画眉鸟自由自在,鸣声婉转动人,其生存环境又是那样美好。作者这种写法的真正用意,在于和后二句构成鲜明的对比。而后二句又通过“金笼”与“山间”的对比,说明了“锁向金笼听”远远不如“山间自在啼”的歌声优美,其原因就在它受到拘禁,失掉了自由。这样,“锁向金笼”四个字,与前二句描写的景象形成了强烈的反差,诗人由此抒发了深长的感慨,呼唤自由,歌唱自由,追求自由,使自由成为全诗的主旋律。巧妙地运用对比手法,对照分明,反差强烈,有利于突出诗歌的主旨。

这首诗情景结合,寓意深远,反映了作者对自由生活的追求和向往。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

画眉禽

文同

尽日闲窗生好风,一声初听下高笼。

公庭事简人皆散,如在千岩万壑中。

尽日:指整日,整天。

窗闲:指空闲。

生好风:指清风吹拂,让人心情惬意。

一声初听:指刚刚听到画眉鸟发出一声啼叫。

初听:指刚刚听到。

下高笼:是对画眉动作的描写,即飞下高高的鸟笼。

公庭:指公堂。

事简:指公事很少。

人皆散:指公职人员都分散开了。

如在:指好像身在。

千岩万壑:形容山峦连绵,高低重迭,南朝宋·刘义庆《世说新语·言语》:“顾长康从会稽还,人问山川之美,顾云:千岩竞秀,万壑争流。借指游乐山水。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

画眉禽

文同

尽日闲窗生好风,一声初听下高笼。

公庭事简人皆散,如在千岩万壑中。

【大意译释】

公堂之中,整日的清闲,又清风送爽,让人心情特别舒畅,刚刚听到画眉鸟一声婉转动听的啼叫,抬头一看,是画眉鸟从高高的笼子里面飞下。

公堂事少,人皆分散,再听这画眉鸟在空空如也的公堂之上,尽情地啼叫,此情此景,就如同人在千岩万壑中尽情地玩赏。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

上联写坐听画眉的情景,下联抒发由此产生的感受与联想,构思立意之中处处体现了一个“闲”字。诗的开头即描绘了诗人自己在好风吹拂下整日闲坐于窗前的情态。“尽日闲窗坐好风”,“闲窗”是诗人闲适心情的物化,窗闲即人闲,“尽日”与“坐”相联系,烘托了诗人对“闲”的沉醉,“好风”即适意的微风。在好风的吹曛下,诗人的闲情变得更浓郁。“一声初听下高笼”,“一声”突出主观感觉上的初不经意,反映诗人闲适的心理状态。“下高笼”是对画眉动作的描写,诗人用主观直觉代替描写刻画。接着,诗人由对“闲窗” 的陶醉扩大为对“千岩万壑”的陶醉,“闲窗”之下那种略带寂寞的闲情在大自然生生变动的怀抱中才最终找到了依托和归宿。“公庭事简人皆散”,正是公事的简散,心灵的虚静,才使诗人获得返回自然的乐趣。

文同的咏物诗从闲处着笔,客观物象的闲雅正是诗人内心闲适的反映。这首《画眉禽》的妙处是善于用触处成吟的直感表现闲适的旨趣,又能将闲适的心境外化为清淡萧散的风格,独具匠心。

1.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.欧诗和文诗题目大体相同,都是以画眉鸟作为直接描写对象的咏物诗。

B.欧诗所写的画眉鸟在花木间自由飞行,文诗中的画眉鸟则在笼中饲养。

C.欧诗认为鸟笼内外的画眉鸟,其鸣叫声有差别,而文诗对此并未涉及。

D.欧诗中的“林间”与文诗中的“千岩万壑”具有大致相同的文化含意。

【解析】本题综合考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。

A项,“都是以画眉鸟作为直接描写对象的咏物诗”中“都是直接描写”解析错误。欧诗中对于画眉鸟的描写是直接描写,“百啭千声随意移,山花红紫树高低。”直接写出了画眉鸟在林中的动作。而文诗中只是侧面描写,只是通过写诗人在不同环境之下听画眉鸟声音的感觉不同,来烘托闲适怡然的心境。

2.这两首诗中,画眉鸟所起的作用并不相同。请简要分析。(6分)

2.这两首诗中,画眉鸟所起的作用并不相同。请简要分析。(6分)

【解析】本题重点考查学生对诗歌物象、表达技巧的分析鉴賞能力。

欧诗以画眉鸟作为直接描写对象,写诗人听见画眉鸟在山林繁花之间的千啼百啭,才知道笼中画眉的叫声远远比不上它在山间的自由歌唱那么悦耳动听。诗人表面上是写鸟,实际上是通过写鸟来寄托情怀,抒发挣脱羁绊、向往自由的感情。

文诗没有具体描写画眉鸟的形象和叫声,而是重点渲染“公庭事简人皆散”之后,初听上去仍在“高笼”中的画眉鸟鸣叫声此时听起来却如同置身于悠远空旷、清幽寂静的“千岩万壑中”。诗人用画眉鸟的鸣叫声烘托出轻松悠闲的氛围,表达自己在公务闲暇时悠然、闲适、自得的状态。

【参考答案】

①欧诗中的画眉鸟寄托了诗人的感情,诗歌表面上是写鸟,实际上是写人,表达了诗人对自由生活的向往和追求;

②文诗中画眉鸟的鸣叫声烘托出轻松的气氛,有助于表现诗人在公务闲暇时悠然自得的状态。

【评分参考】

每答出一点给3分。答出手法1分,分析作用2分;意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。

四、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

白下驿饯唐少府

王勃

下驿穷交日,昌亭旅食年。

相知何用早?怀抱即依然。

浦楼低晚照,乡路隔风烟。

去去如何道?长安在日边。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.这首诗系饯行之作,送别的对象为唐少府,是诗人早年的知心好友。

B.诗人与唐少府都曾有过潦倒不得志的经历,这也是他们友谊的基础。

C.颈联中的“低”“隔”,使得饯别场景的描写有了高低远近的层次感。

D.颔联和尾联中的问句,使语气起伏,也增添了诗作的豪迈昂扬气概。

2.本诗与《送杜少府之任蜀州》都是王勃的送别之作,但诗人排遣离愁的方法有所不同。请结合内容简要分析。(6分)

白下驿,驿站名。白下,在今江苏省南京市西北。据记载,唐移金陵县于此,改名白下县。后用作南京的别称。

饯,饯别,即设宴席款待然后作别。

唐少府,是饯别对象。少府,职官名,大概相当于县尉。

题意:在白下驿设酒宴为好友唐少府送行。

①写作目的(饯别友人);②诗的题材(送别诗)

白下驿饯唐少府

王勃

下驿穷交日,昌亭旅食年。

相知何用早?怀抱即依然。

浦楼低晚照,乡路隔风烟。

去去如何道?长安在日边。

读标题 提纲挈领摄诗魂

读诗人

知人论世功夫深

【作者简介】

王勃,唐代诗人。汉族,字子安。绛州龙门(今山西河津)人。王勃与杨炯、卢照邻、骆宾王齐名,世称“初唐四杰”,其中王勃是“初唐四杰”之首。唐高宗上元三年(676年)八月,自交趾探望父亲返回时,不幸渡海溺水,惊悸而死。王勃在诗歌体裁上擅长五律和五绝,代表作品有《送杜少府之任蜀州》等;主要文学成就是骈文,无论是数量还是质量,堪称一时之最,代表作品有《滕王阁序》等。

【写作背景】

此诗当为作者在江宁(今南京)时所作。作者因匿杀官奴曹达事,遇赦免官后经洛阳回故乡龙门。二十六岁时赴交趾省父,路经江宁。唐少府当是作者此时的知交,其欲赴长安,作者为之饯别,写下此诗。诗中写在白下驿站饯别唐少府的情景,充满对自己寄食境遇的慨叹,对朋友远去的担忧和依恋思念之情。景色渺茫邈远,情绪低徊沉郁。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

下驿穷交日,昌亭旅食年。

相知何用早?怀抱即依然。

下驿:点题,即白下驿。

穷交:即困顿之交。古代“穷”与“达”对举,不侧重钱财,而在前途。二人均为困顿之交。

昌亭:为地点,即南昌亭。旅食:指客居,寄食之意,为困顿行为。用韩信寄食南昌亭长的典故,即将自己与唐少府比于韩信,那么既是当下境遇的相似,同时也和韩信的才干相比,意谓终有通达之日也。

相知:相互了解。

何用:大概有两种理解:一个是表疑问“为什么”,如《诗经·小雅·节南山》:“国既卒斩,何用不监?”一个是表反问的“哪里用得着”,如唐王泠然《题河边枯柳》:“今日摧残何用道,数里曾无一株好。”这里取反问意可能较妥。

怀抱:即抱负。王羲之《兰亭集序》:“或取诸怀抱,晤言一室之内。”

依然:依恋的情态。本诗用“先”韵。韵脚处既要达意,又要压韵。韵脚处理得比较机动,所以理解也不必太局限于字的本意,大体领会即可。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

浦楼低晚照,乡路隔风烟。

去去如何道?长安在日边。

下驿:点题,即白下驿。

浦:水边。

低:垂落。

晚照:即落日。

乡路:回乡之路。

隔:遮断,阻隔。

风烟:烟雾。

去去:远去也。如柳耆卿曰:“念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。”

如何道:有两种理解。一个是“如”做动词,去也。“如何道”,即走哪条路。一个是“如何说,如何看待”意。具体是哪个意思要结合对句看。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

浦楼低晚照,乡路隔风烟。

去去如何道?长安在日边。

长安日边:可做两种解读。一为用刘义庆《世说新语》晋元帝与明帝典:“举目见日,不见长安也。”强调的是长安遥不可及。晋室渡江后,江北落入异族之手,当有客从长安来,元帝问及洛下事,则潸然泣下。而年幼的明帝“不见长安”的直观回答又加重了元帝对故土的思念。所以,“不见长安”或“日”与“长安”的组合代表的是对远方的思念不得,再进一步是对故土的思念。按照这种理解尾联表达的是唐少府去长安路途遥远,是不舍,甚至带几分担心。情感是低沉悲伤的。

另一种理解是象征。用“日”比喻统治者。长安是京城,唐少府此去,机会更多,前途更好如此则含奋进劝勉之意。情感是积极的。但举例似乎不多。用北极星作比的倒多,如王勃:“天柱高而北辰远”,杜甫:“北极朝庭终不改”。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

白下驿饯唐少府

王勃

下驿穷交日,昌亭旅食年。

相知何用早?怀抱即依然。

浦楼低晚照,乡路隔风烟。

去去如何道?长安在日边。

【大意译释】

如今在白下驿你我的困顿之交,好比古时候韩信寄食南昌亭长的日子。

相互了解为什么需要很早(即不须很早),志趣相合即是亲密无间之交。

晚照低沉,“挂”在水边的楼阁上(夕阳的余晖里,水边的楼宇高低错落),风烟阻隔了回乡之路。

去吧,去吧,还说什么呢?你所去的长安就在太阳那边。

读诗句【疏通句意,存疑最可贵】

下驿饯别之日,亦为落魄穷困之际。用典自比或比唐少府于韩信,亦有对来日之期许,此二句写实而不消沉。

颔联议论,概括出一个人生道理:相知与早晚无关,在于是否情志相合。志趣相合,虽一面交,亦如故也;志趣不合,虽相识久,亦如路人也。颔联指出,王勃与唐少府二人志趣相合,不须旧相识,见面即为“知音”。

颈联写景,是眼前饯别之景,属于纯粹的白描。采用律诗典型的章法,即在首联、颔联抽象论述后,插入颈联形象化的描写,景中含情,以景抒情,使得诗作情理毕现,相得益彰。从节奏上说,颈联宕开文笔,舒缓节奏,使得全篇摇曳生姿。乡是邈远的,冷清又缥缈。这两句用形象化的意象与炼字构成画面,既直观,又含蓄。

究竟作者的情感如何,需从全篇乃至作者生平经历及创作背景来看。作者在《滕王阁序》及《送杜少府之任蜀州》表现出的在困境中不屈奋斗的积极性显示有告别劝勉的可能性。无论如何,本句仅列意象,又有以景结情之妙。且想象将来事与情景,属于虚写。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.这首诗系饯行之作,送别的对象为唐少府,是诗人早年的知心好友。

B.诗人与唐少府都曾有过潦倒不得志的经历,这也是他们友谊的基础。

C.颈联中的“低”“隔”,使得饯别场景的描写有了高低远近的层次感。

D.颔联和尾联中的问句,使语气起伏,也增添了诗作的豪迈昂扬气概。

【解析】本题综合考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。

A.“唐少府,是诗人早年的知心好友”错误,颔联“相知何用早?怀抱即依然”的大意是,互相了解哪里需要时间早?只要心意是一样的,便不需要在乎认识的早或晚。言外之意是两人认识时间不长,所以唐少府并非是诗人早年的知心好友。故选A。

2.本诗与《送杜少府之任蜀州》都是王勃的送别之作,但诗人排遣离愁的方法有所不同。请结合内容简要分析。(6分)

2.本诗与《送杜少府之任蜀州》都是王勃的送别之作,但诗人排遣离愁的方法有所不同。请结合内容简要分析。(6分)

【解析】本题考查学生理解古诗内容、分析作者观点态度的能力。

本题涉及古诗词的抒情方法:直接抒情和间接抒情。直接抒情也叫直抒胸臆,由作者直接对有关人物和事件等表明爱憎态度。间接抒情又分为借景抒情、借物抒情、借古抒情和情景交融。

《送杜少府之任蜀州》是送别诗,尾联的“无为在歧路,儿女共沾巾”意为不要在岔路口上分手之时,像青年男女那样悲伤得泪湿衣襟,属于直接抒情;《白下驿饯唐少府》则是将饯别场景和想象分别后的情景联系起来。“去去”是想象友人越走越远,是用虚实结合的手法抒情。

《白下驿饯唐少府》中,提到诗人排遣离愁的句子是尾联“去去如何道?长安在日边”,大意是去吧,去吧,还说什么呢?你所去的长安就在太阳那边。即无论唐少府怎样离开此地,最终的目的地长安都是在太阳边。“日边”即太阳的旁边,一方面写出了此去长安距离很远,另一方面也写出了长安的位置,如若想念在长安的唐少府,可抬头看看太阳,借举目可见太阳来排遣离愁;

《送杜少府之任蜀州》中,提到诗人排遣离愁的句子是颈联“海内存知己,天涯若比邻”,大意是只要同在四海之内,就是远在天涯海角也如同近在邻居一样。此句写出友谊不受时间的限制和空间的阻隔,是永恒的、无所不在的,所抒发的情感是乐观豁达的。诗人表达了只要心意相通,心胸豁达,不需要为离别而难过。这是借乐观的态度,深厚的情感来排遣离愁。

2.本诗与《送杜少府之任蜀州》都是王勃的送别之作,但诗人排遣离愁的方法有所不同。请结合内容简要分析。(6分)

【参考答案】

①《送杜少府之任蜀州》中的“海内存知己,天涯若比邻”以彼此间的深情厚谊排遣离愁;

②本诗中的“去去如何道?长安在日边”则是用对友人前程的美好祝愿来排遣离愁。

【评分参考】

每答出一点给3分。答出诗句1分,分析诗句2分;意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。

同课章节目录