】群文阅读:分析理论价值,深化理性思考——联读第一单元“理论的价值”七篇文章-2022-2023学年高二语文统编版选择性必修中册同步课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 】群文阅读:分析理论价值,深化理性思考——联读第一单元“理论的价值”七篇文章-2022-2023学年高二语文统编版选择性必修中册同步课件(共34张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-20 20:36:33 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

分析理论价值,深化理性思考

——联读第一单元“理论的价值”七篇文章

理论对于实践有着重要的指导意义,阅读理论文章可以给我们多方面的启发和引领。本单元的选文均有一定的思想深度,或阐释社会历史发展的规律,或论述学风改造的问题和正确思想的来源,或阐说真理的检验标准,或探讨个人立身处世的原则,这些都有助于加深我们对社会、历史和人生的认识。尤其是恩格斯、毛泽东的文章,体现了历史唯物主义和辩证唯物主义的世界观和方法论,具有重要的理论价值和实践指导意义。

作者

一、把握作者观点,分析社会价值

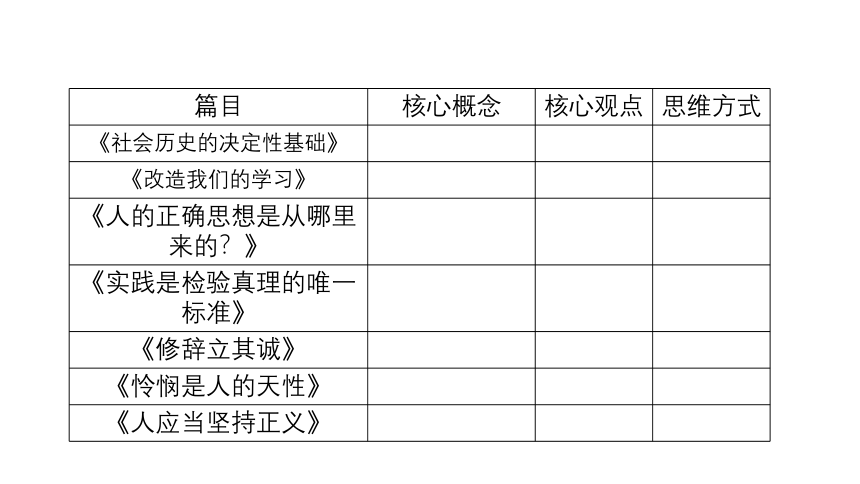

1、整体阅读本单元的课文,梳理每篇课文的核心观点,核心概念,思维方式,并用表格的形式呈现出来。

篇目 核心概念 核心观点 思维方式

《社会历史的决定性基础》

《改造我们的学习》

《人的正确思想是从哪里来的?》

《实践是检验真理的唯一标准》

《修辞立其诚》

《怜悯是人的天性》

《人应当坚持正义》

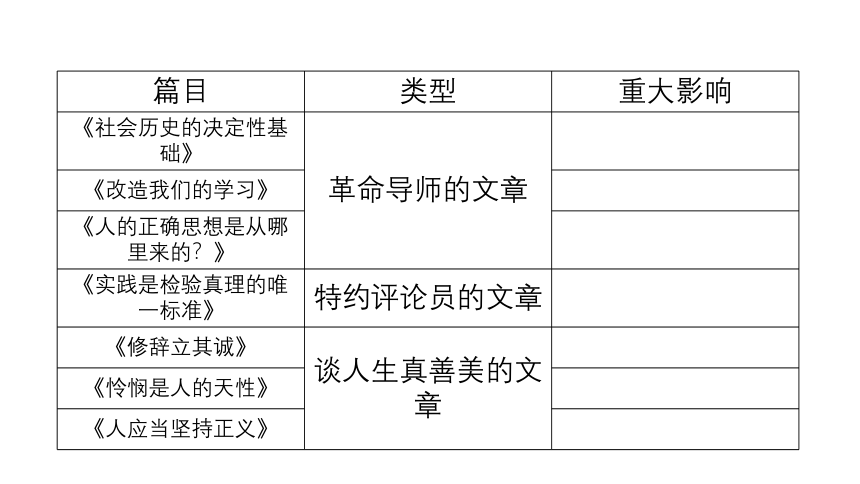

2、活动探究:经典理论,总是能够对社会、世界产生巨大的影响,具有巨大的价值和深远的意义。阅读课文,小组合作,共同探究,列表概括本单元中这些经典理论文章对世界和社会发展的重大影响与价值。在此基础上,选择其中一篇,从作者思想的力量、时代社会的力量、读者阅读的共鸣等方面探究理论文章具有价值的原因。

篇目 类型 重大影响

《社会历史的决定性基础》 革命导师的文章

《改造我们的学习》

《人的正确思想是从哪里来的?》

《实践是检验真理的唯一标准》 特约评论员的文章

《修辞立其诚》 谈人生真善美的文章

《怜悯是人的天性》

《人应当坚持正义》

探究与分享

学生分小组进行探讨,形成共识

小组派代表课堂分享

相互补充、完善

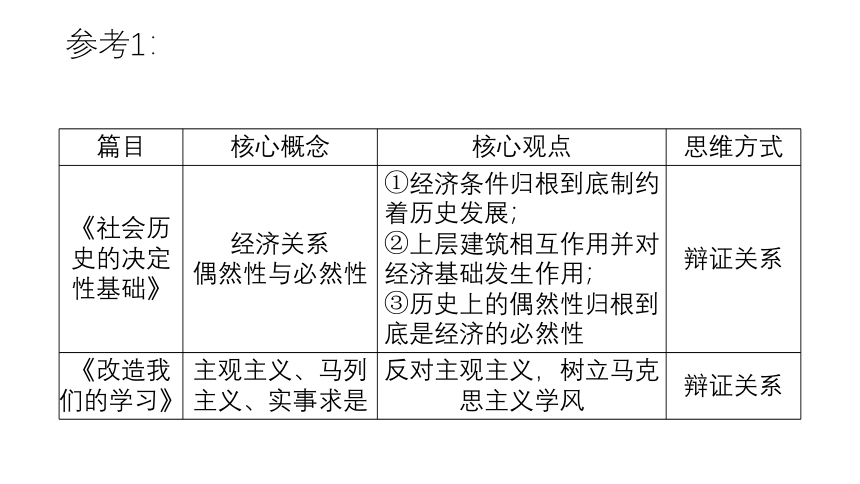

参考1:

篇目 核心概念 核心观点 思维方式

《社会历史的决定性基础》 经济关系 偶然性与必然性 ①经济条件归根到底制约着历史发展; ②上层建筑相互作用并对经济基础发生作用; ③历史上的偶然性归根到底是经济的必然性 辩证关系

《改造我们的学习》 主观主义、马列主义、实事求是 反对主观主义,树立马克思主义学风 辩证关系

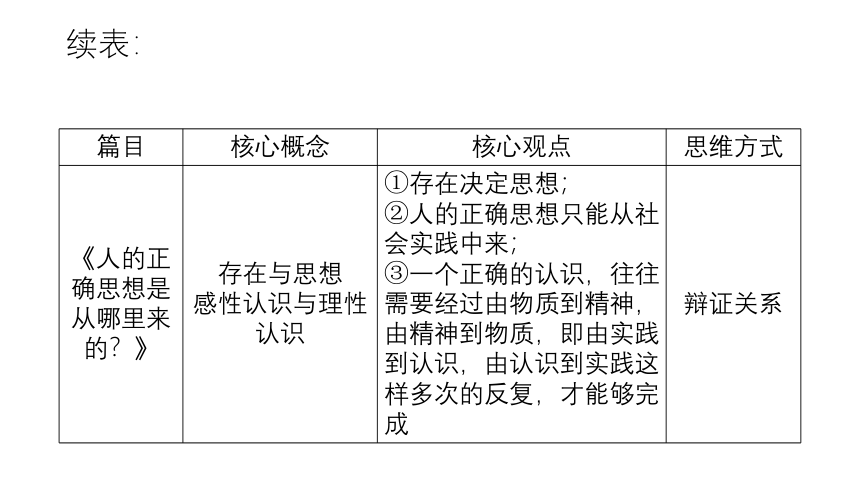

续表:

篇目 核心概念 核心观点 思维方式

《人的正确思想是从哪里来的?》 存在与思想 感性认识与理性认识 ①存在决定思想; ②人的正确思想只能从社会实践中来; ③一个正确的认识,往往需要经过由物质到精神,由精神到物质,即由实践到认识,由认识到实践这样多次的反复,才能够完成 辩证关系

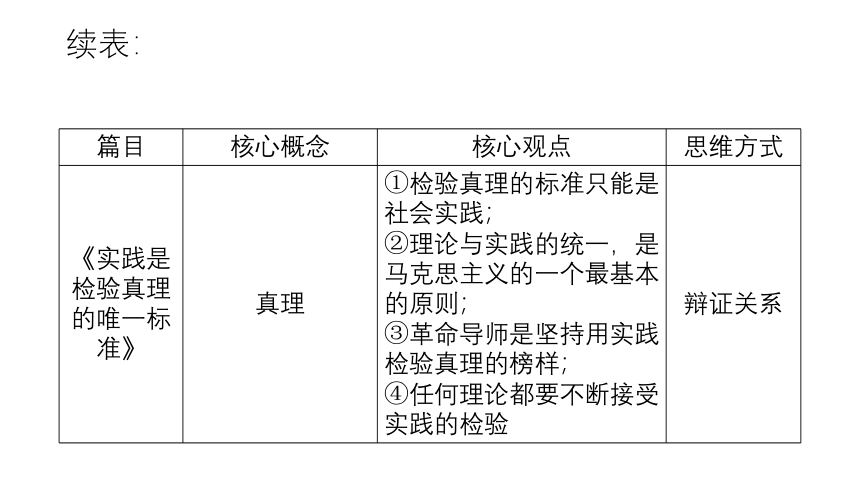

续表:

篇目 核心概念 核心观点 思维方式

《实践是检验真理的唯一标准》 真理 ①检验真理的标准只能是社会实践; ②理论与实践的统一,是马克思主义的一个最基本的原则; ③革命导师是坚持用实践检验真理的榜样; ④任何理论都要不断接受实践的检验 辩证关系

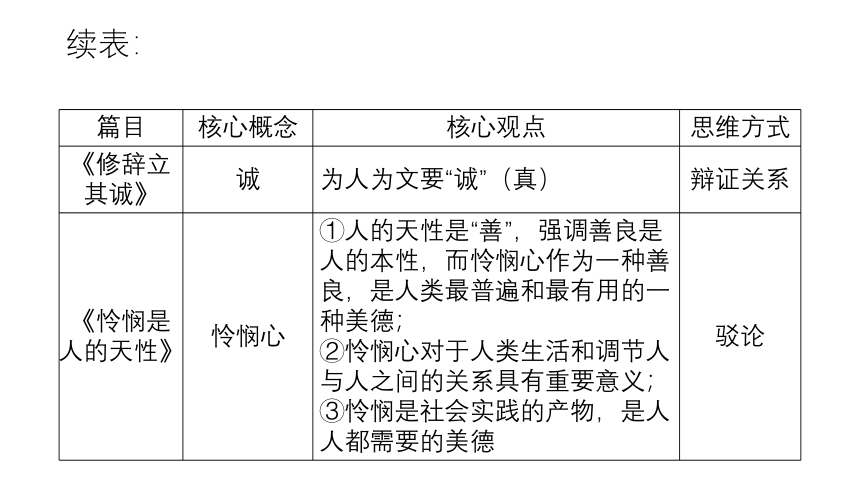

续表:

篇目 核心概念 核心观点 思维方式

《修辞立其诚》 诚 为人为文要“诚”(真) 辩证关系

《怜悯是人的天性》 怜悯心 ①人的天性是“善”,强调善良是人的本性,而怜悯心作为一种善良,是人类最普遍和最有用的一种美德; ②怜悯心对于人类生活和调节人与人之间的关系具有重要意义; ③怜悯是社会实践的产物,是人人都需要的美德 驳论

续表:

篇目 核心概念 核心观点 思维方式

《人应当坚持正义》 正义 人应该坚持正义; 人的灵魂比身体重要。 “助产术”

参考2:

篇目 类型 重大影响

《社会历史的决定性基础》 革命导师的文章 针对歪曲与篡改,澄清马克思主义重大理论

《改造我们的学习》 批驳教条主义,统一思想,为抗战胜利奠定思想基础

《人的正确思想是从哪里来的?》 批驳唯心认识论,坚持实践论的思想原则

续表:

篇目 类型 重大影响

《实践是检验真理的唯一标准》 特约评论员的文章 批驳“两个凡是”,廓清迷雾,解放思想

《修辞立其诚》 谈人生真善美的文章 强调做人要“讲真话”“讲实话”

续表:

篇目 类型 重大影响

《怜悯是人的天性》 谈人生真善美的文章 批驳霍布斯“恶人”观,宣传“人类本善”的思想

《人应当坚持正义》 追求正义,成了后世规范化的通用的社会准则

原因探究:

(1)经典理论文章蕴含作者巨大的思想力量,如柏拉图“人应当坚持正义”,这儿乎成了后世通行的社会准则。从这个意义上说,文章的力量源自思想。

(2)经典理论文章具有强烈的社会针对性,如毛泽东的两篇文章,前者写在延安整风运动时期、将马列主义和中国革命相结合,统一思想,为抗战胜利奠定思想基石;后者写在社会主义建设时期,将理论和实践相结合。

(3)经典理论文章的力量更是源自时代。如作为《实践是检验真理的唯一标准》一文责任编辑的王强华始终认为,该文的发表,是中国历史发展的必然产物,也是20世纪70年代中后期社会形势的必然产物;这样的文章和这样的讨论迟早会出现,不是由这位作者撰写、这张报纸发表,也一定会有另一位作者撰写、另一张报纸发表,或者通过另外一种形式体现出来。

(4)理论文章需有读者群体接受,产生阅读的共鸣。1976年10月,中共中央政治局一举粉碎“四人帮”,举国欢腾,广大干部群众期待思想、政治、组织等各个领域的改革。

二、揭示理论逻辑,深化理性思考

活动一:本单元的选文均为理论性质的文章,本质上都是议论文,作者在论述自己观点时,运用了各种形式的论证结构和方法,请整体阅读文章,完成下面的学习活动。

1、整体阅读选文,选择其中两篇文章,梳理其论证思路。

提示:论述结构思路,包括论述文总体的结构思路和具体的论证结构。

论述文总体的结构思路,其基本模式是提出问题、分析问题和解决问题,即引论、本论和结论。其中本论是重点,是论证说理的主体部分。

论述文常见的论证结构有并列式、对照式、层进式等。论述文的结构模式可以看作是一种层进式的论证结构,根据论证的需要,作者常常综合运用各种论证结构。

2、每篇文章在论证自己观点时,都运用了各种论证方法,请选择其中两篇进行具体分析,并填写下表。

篇目 论证方法 实例 效果

论述示例:《实践是检验真理的唯一标准》

文章以设问开篇引出话题,在第一个标题统领的内容中,提出并论证了“检验真理的标准只能是社会实践”。

接着,在第二个标题统领的内容中,针对当时人们的一些担心和模糊认识,进一步说明,坚持真理标准、坚持理论与实践相统一是“马克思主义的一个最基本的原则”。它不仅不会“削弱理论的意义”,反而“能够使伪科学、伪理论现出原形,从而捍卫真正的科学与理论”。

然后,在第三个标题统领的内容中,用革命导师以实践检验真理的大量事例,进一步论证了自己的观点。

最后,文章很自然地在第四个标题统领的内容中得出结论,要善于在不断的实践中提出新问题。

全文像剥笄一样,层层递进,步步深人,具有很强的逻辑性。

活动二:认识事物,表达观点,我们常常会受到各种因素的影响,如笃信古人、权威和书本,听信大多数人的意见等。因此,我们应该养成质疑、追问的良好习惯,学会理性思考,深化理性认识。整体阅读课文,完成下面的学习活动。

1、不迷信古人、权威、书本和大多数人的意见,要“不懈质疑”;但是要审慎的、有原则的、提供证据的质疑。请结合《怜悯是人的天性》一文,分析卢梭是怎样质疑霍布斯“人天生是恶人”的论断的。在此基础上,结合自己的生活认知,列举具体的事例谈怎样做到理性质疑。

2、不懈质疑是理性认知的起点。怎样深入地进行理性思若呢?追问是个好办法。请阅读《人应当坚持正义》,赏析苏格拉底的追问技巧。在此基础上,结合自己的生活认知,列举具体的事例谈怎样做到合理追问,从而深化理性认识。

探究与分享

学生分小组进行探讨,形成共识

小组派代表课堂分享

相互补充、完善

参考1:

卢梭运用驳论的方法来质疑霍布斯的观点。

先列出霍布斯认为“人天生是恶人”的观点,然后驳斥霍布斯“因为人没有任何善的观念,便认为人天生是恶人”这一解释的错误之处。

再基于霍布斯认为“恶人是一个强壮的孩子”的观点,合理推导出野蛮人也是一个强壮的孩子,这样就得出了强壮的人也需要依赖他人的结论。随即交代“人只有在处于依赖状态的时候才是柔弱的”的事实。

最后通过霍布斯的白相矛盾揭示出“人天生是恶人”的观点的荒谬,这样就水到渠成地得出怜悯心是“人类唯一具有的天然的美德”这一观点。

事例:

(1)金圣叹评价李逵是“上上人物”,“一片天真烂漫到底”,甚至夸奖他是“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的典范。

(2)华罗庚质疑卢纶的《塞下曲》(月黑雁飞高,单于夜遺逃。欲将轻骑逐,大雪满弓刀),认为:“北方大雪时,群雁早南归。月黑天高出,怎得见雁飞?”(出自施清杯《逻辑思维和高中议论文写作十六讲》)

(3)某位教授说,高考语文阅读将多选取理性文章,这对女生很不利。(转引自范飚《反思论证过程》)

(1)金圣叹对李逵的评价是不合适的。余党绪老师认为:李逵出身农民,游手好闲,不务正业;语言粗鄙,行为野蛮,不讲道理;残忍和无端的杀戮让人心惊胆战;以吃人肉为乐,逾越道德底线。李逵的行径不仅不能见容于现代文明,即便按照传统的儒家道德,他也是罪擘深重的。(出自余党绪《说理与思辨:高中议论文写作指津》)金圣叹对李逵的评价违背了基本的价值判断。

(2)华罗庚的质疑是不得体的。诗歌是文学体裁,应通过想象基于审美思维进行评价,而华罗庚是从科学实用的角度进行质疑的,质疑者和原作者不是在一个层面上对话。

(3)某位教授的观点是不准确的。这个论断隐含了一个设前提:女性都不擅长阅读理性文章。显然,这个前提是不准确的。可以从逻辑推断的角度对这位教授的话进行质疑。

总结:做到理性质疑,就要有批判性思维,思辨性思维,从价值判断、审美角度、逻辑推动等角度进行合理的质疑,当然还可以从其他的角度进行质疑。

参考2:

苏格拉底的问题链:

(1)我们是不是不必尊重人们的一切意见,有些意见要重视,有些就没必要,有些人的要听,有些人的不必听?

(2)是重视一般人的赞美、责备和看法,还是只听从一个人,即医生或教练的褒贬意见?

(3)如果听了外行人的话,是不是要遭到损害?

(4)道义与身体谁更重要?

结论:私自离开是不正当的。

通过“黄金三问”完善观点。

示例:逆境出人才。

面对一个观点,首先要勇于提出质疑:逆境一定能出人才吗?(这个说法能成立吗?)

有没有人遭遇逆境,不仅没有成才,甚至走向毁灭?(有没有相反或例外的情况?)

什么样的情境下逆境会出人才?(需要什么条件?)

概括完善观点合理性的问题支架:

这个说法能成立吗?(停下来)

有没有相反或例外的情况?(找替代)

如果成立,需要什么条件?(合理化)

分析理论价值,深化理性思考

——联读第一单元“理论的价值”七篇文章

理论对于实践有着重要的指导意义,阅读理论文章可以给我们多方面的启发和引领。本单元的选文均有一定的思想深度,或阐释社会历史发展的规律,或论述学风改造的问题和正确思想的来源,或阐说真理的检验标准,或探讨个人立身处世的原则,这些都有助于加深我们对社会、历史和人生的认识。尤其是恩格斯、毛泽东的文章,体现了历史唯物主义和辩证唯物主义的世界观和方法论,具有重要的理论价值和实践指导意义。

作者

一、把握作者观点,分析社会价值

1、整体阅读本单元的课文,梳理每篇课文的核心观点,核心概念,思维方式,并用表格的形式呈现出来。

篇目 核心概念 核心观点 思维方式

《社会历史的决定性基础》

《改造我们的学习》

《人的正确思想是从哪里来的?》

《实践是检验真理的唯一标准》

《修辞立其诚》

《怜悯是人的天性》

《人应当坚持正义》

2、活动探究:经典理论,总是能够对社会、世界产生巨大的影响,具有巨大的价值和深远的意义。阅读课文,小组合作,共同探究,列表概括本单元中这些经典理论文章对世界和社会发展的重大影响与价值。在此基础上,选择其中一篇,从作者思想的力量、时代社会的力量、读者阅读的共鸣等方面探究理论文章具有价值的原因。

篇目 类型 重大影响

《社会历史的决定性基础》 革命导师的文章

《改造我们的学习》

《人的正确思想是从哪里来的?》

《实践是检验真理的唯一标准》 特约评论员的文章

《修辞立其诚》 谈人生真善美的文章

《怜悯是人的天性》

《人应当坚持正义》

探究与分享

学生分小组进行探讨,形成共识

小组派代表课堂分享

相互补充、完善

参考1:

篇目 核心概念 核心观点 思维方式

《社会历史的决定性基础》 经济关系 偶然性与必然性 ①经济条件归根到底制约着历史发展; ②上层建筑相互作用并对经济基础发生作用; ③历史上的偶然性归根到底是经济的必然性 辩证关系

《改造我们的学习》 主观主义、马列主义、实事求是 反对主观主义,树立马克思主义学风 辩证关系

续表:

篇目 核心概念 核心观点 思维方式

《人的正确思想是从哪里来的?》 存在与思想 感性认识与理性认识 ①存在决定思想; ②人的正确思想只能从社会实践中来; ③一个正确的认识,往往需要经过由物质到精神,由精神到物质,即由实践到认识,由认识到实践这样多次的反复,才能够完成 辩证关系

续表:

篇目 核心概念 核心观点 思维方式

《实践是检验真理的唯一标准》 真理 ①检验真理的标准只能是社会实践; ②理论与实践的统一,是马克思主义的一个最基本的原则; ③革命导师是坚持用实践检验真理的榜样; ④任何理论都要不断接受实践的检验 辩证关系

续表:

篇目 核心概念 核心观点 思维方式

《修辞立其诚》 诚 为人为文要“诚”(真) 辩证关系

《怜悯是人的天性》 怜悯心 ①人的天性是“善”,强调善良是人的本性,而怜悯心作为一种善良,是人类最普遍和最有用的一种美德; ②怜悯心对于人类生活和调节人与人之间的关系具有重要意义; ③怜悯是社会实践的产物,是人人都需要的美德 驳论

续表:

篇目 核心概念 核心观点 思维方式

《人应当坚持正义》 正义 人应该坚持正义; 人的灵魂比身体重要。 “助产术”

参考2:

篇目 类型 重大影响

《社会历史的决定性基础》 革命导师的文章 针对歪曲与篡改,澄清马克思主义重大理论

《改造我们的学习》 批驳教条主义,统一思想,为抗战胜利奠定思想基础

《人的正确思想是从哪里来的?》 批驳唯心认识论,坚持实践论的思想原则

续表:

篇目 类型 重大影响

《实践是检验真理的唯一标准》 特约评论员的文章 批驳“两个凡是”,廓清迷雾,解放思想

《修辞立其诚》 谈人生真善美的文章 强调做人要“讲真话”“讲实话”

续表:

篇目 类型 重大影响

《怜悯是人的天性》 谈人生真善美的文章 批驳霍布斯“恶人”观,宣传“人类本善”的思想

《人应当坚持正义》 追求正义,成了后世规范化的通用的社会准则

原因探究:

(1)经典理论文章蕴含作者巨大的思想力量,如柏拉图“人应当坚持正义”,这儿乎成了后世通行的社会准则。从这个意义上说,文章的力量源自思想。

(2)经典理论文章具有强烈的社会针对性,如毛泽东的两篇文章,前者写在延安整风运动时期、将马列主义和中国革命相结合,统一思想,为抗战胜利奠定思想基石;后者写在社会主义建设时期,将理论和实践相结合。

(3)经典理论文章的力量更是源自时代。如作为《实践是检验真理的唯一标准》一文责任编辑的王强华始终认为,该文的发表,是中国历史发展的必然产物,也是20世纪70年代中后期社会形势的必然产物;这样的文章和这样的讨论迟早会出现,不是由这位作者撰写、这张报纸发表,也一定会有另一位作者撰写、另一张报纸发表,或者通过另外一种形式体现出来。

(4)理论文章需有读者群体接受,产生阅读的共鸣。1976年10月,中共中央政治局一举粉碎“四人帮”,举国欢腾,广大干部群众期待思想、政治、组织等各个领域的改革。

二、揭示理论逻辑,深化理性思考

活动一:本单元的选文均为理论性质的文章,本质上都是议论文,作者在论述自己观点时,运用了各种形式的论证结构和方法,请整体阅读文章,完成下面的学习活动。

1、整体阅读选文,选择其中两篇文章,梳理其论证思路。

提示:论述结构思路,包括论述文总体的结构思路和具体的论证结构。

论述文总体的结构思路,其基本模式是提出问题、分析问题和解决问题,即引论、本论和结论。其中本论是重点,是论证说理的主体部分。

论述文常见的论证结构有并列式、对照式、层进式等。论述文的结构模式可以看作是一种层进式的论证结构,根据论证的需要,作者常常综合运用各种论证结构。

2、每篇文章在论证自己观点时,都运用了各种论证方法,请选择其中两篇进行具体分析,并填写下表。

篇目 论证方法 实例 效果

论述示例:《实践是检验真理的唯一标准》

文章以设问开篇引出话题,在第一个标题统领的内容中,提出并论证了“检验真理的标准只能是社会实践”。

接着,在第二个标题统领的内容中,针对当时人们的一些担心和模糊认识,进一步说明,坚持真理标准、坚持理论与实践相统一是“马克思主义的一个最基本的原则”。它不仅不会“削弱理论的意义”,反而“能够使伪科学、伪理论现出原形,从而捍卫真正的科学与理论”。

然后,在第三个标题统领的内容中,用革命导师以实践检验真理的大量事例,进一步论证了自己的观点。

最后,文章很自然地在第四个标题统领的内容中得出结论,要善于在不断的实践中提出新问题。

全文像剥笄一样,层层递进,步步深人,具有很强的逻辑性。

活动二:认识事物,表达观点,我们常常会受到各种因素的影响,如笃信古人、权威和书本,听信大多数人的意见等。因此,我们应该养成质疑、追问的良好习惯,学会理性思考,深化理性认识。整体阅读课文,完成下面的学习活动。

1、不迷信古人、权威、书本和大多数人的意见,要“不懈质疑”;但是要审慎的、有原则的、提供证据的质疑。请结合《怜悯是人的天性》一文,分析卢梭是怎样质疑霍布斯“人天生是恶人”的论断的。在此基础上,结合自己的生活认知,列举具体的事例谈怎样做到理性质疑。

2、不懈质疑是理性认知的起点。怎样深入地进行理性思若呢?追问是个好办法。请阅读《人应当坚持正义》,赏析苏格拉底的追问技巧。在此基础上,结合自己的生活认知,列举具体的事例谈怎样做到合理追问,从而深化理性认识。

探究与分享

学生分小组进行探讨,形成共识

小组派代表课堂分享

相互补充、完善

参考1:

卢梭运用驳论的方法来质疑霍布斯的观点。

先列出霍布斯认为“人天生是恶人”的观点,然后驳斥霍布斯“因为人没有任何善的观念,便认为人天生是恶人”这一解释的错误之处。

再基于霍布斯认为“恶人是一个强壮的孩子”的观点,合理推导出野蛮人也是一个强壮的孩子,这样就得出了强壮的人也需要依赖他人的结论。随即交代“人只有在处于依赖状态的时候才是柔弱的”的事实。

最后通过霍布斯的白相矛盾揭示出“人天生是恶人”的观点的荒谬,这样就水到渠成地得出怜悯心是“人类唯一具有的天然的美德”这一观点。

事例:

(1)金圣叹评价李逵是“上上人物”,“一片天真烂漫到底”,甚至夸奖他是“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的典范。

(2)华罗庚质疑卢纶的《塞下曲》(月黑雁飞高,单于夜遺逃。欲将轻骑逐,大雪满弓刀),认为:“北方大雪时,群雁早南归。月黑天高出,怎得见雁飞?”(出自施清杯《逻辑思维和高中议论文写作十六讲》)

(3)某位教授说,高考语文阅读将多选取理性文章,这对女生很不利。(转引自范飚《反思论证过程》)

(1)金圣叹对李逵的评价是不合适的。余党绪老师认为:李逵出身农民,游手好闲,不务正业;语言粗鄙,行为野蛮,不讲道理;残忍和无端的杀戮让人心惊胆战;以吃人肉为乐,逾越道德底线。李逵的行径不仅不能见容于现代文明,即便按照传统的儒家道德,他也是罪擘深重的。(出自余党绪《说理与思辨:高中议论文写作指津》)金圣叹对李逵的评价违背了基本的价值判断。

(2)华罗庚的质疑是不得体的。诗歌是文学体裁,应通过想象基于审美思维进行评价,而华罗庚是从科学实用的角度进行质疑的,质疑者和原作者不是在一个层面上对话。

(3)某位教授的观点是不准确的。这个论断隐含了一个设前提:女性都不擅长阅读理性文章。显然,这个前提是不准确的。可以从逻辑推断的角度对这位教授的话进行质疑。

总结:做到理性质疑,就要有批判性思维,思辨性思维,从价值判断、审美角度、逻辑推动等角度进行合理的质疑,当然还可以从其他的角度进行质疑。

参考2:

苏格拉底的问题链:

(1)我们是不是不必尊重人们的一切意见,有些意见要重视,有些就没必要,有些人的要听,有些人的不必听?

(2)是重视一般人的赞美、责备和看法,还是只听从一个人,即医生或教练的褒贬意见?

(3)如果听了外行人的话,是不是要遭到损害?

(4)道义与身体谁更重要?

结论:私自离开是不正当的。

通过“黄金三问”完善观点。

示例:逆境出人才。

面对一个观点,首先要勇于提出质疑:逆境一定能出人才吗?(这个说法能成立吗?)

有没有人遭遇逆境,不仅没有成才,甚至走向毁灭?(有没有相反或例外的情况?)

什么样的情境下逆境会出人才?(需要什么条件?)

概括完善观点合理性的问题支架:

这个说法能成立吗?(停下来)

有没有相反或例外的情况?(找替代)

如果成立,需要什么条件?(合理化)