高中语文统编版(部编版)必修 上册第一单元1《沁园春长沙》教案

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版(部编版)必修 上册第一单元1《沁园春长沙》教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 170.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-20 22:52:54 | ||

图片预览

文档简介

优质文档

《沁园春 长沙》教学设计方案

教学目标

初步了解词的体裁知识,能够有感情地朗诵和背诵诗歌。(准确把握停顿、重音、语速、语调、节奏等)。

抓住关键词语,梳理词作思路。

把握词中意象,体会词境。

4.体会并学习诗人以天下为己任的理想抱负和积极进取的精神风貌。

教学重点

引导学生通过品味词作的意象体会诗歌意境。

教学难点

学生能够领会毛泽东主宰大地沉浮的宽广胸襟和革命气概。

课时安排

两课时

教学过程

一、情景导入

现在正值初秋,我们能感觉到早晚的瑟瑟秋风透着些许凉意。秋,似乎总带有一点伤感——秋闱之思、落叶归根的乡土情结、人生迟暮的悲愁……但秋特有的诗意是让人着迷的。古往今来的诗人已经写了太多关于秋的诗词了。

例如《天净沙·秋思·枯藤老树昏鸦》《夜雨寄北·君问归期未有期》《泊秦淮·烟笼寒水月笼沙》《饮酒·结庐在人境》《渔家傲·秋思·塞下秋来风景异》。

著名诗人刘禹锡的《秋词》:“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。”

同样是写秋,有人写出了悲愁,有人写出了欢乐;有人写出了伤感,有人写出了壮阔。那么毛泽东同志的这首《沁园春·长沙》写出了什么呢?一起来学习《沁园春·长沙》。(板书课题)

二、解题

沁园春:词牌名。

来由:相传东汉明帝有个女儿名叫沁水公主,她的园林叫沁园。后来沁园被外戚窦宪仗势夺取。有人作诗吟咏这件事。“沁园春”词牌由此得名。

风格体例:龙榆生的《唐宋词格律》中解道:“‘沁园春’又叫‘寿星明’,格局开张,宜抒豪迈情感。苏辛一派最喜用之。全词一百十四字。……”我们最熟悉的就有一首《沁园春·雪》,一起背诵,感受一下这个词牌名的特点。(读完之后让学生谈对这几首词词风的感觉。明确:豪迈、奔放、雄壮等,意思对即可。)

三、写作背景

本词作于1925年,当时革命运动正在蓬勃发展。五卅运动和省港大罢工相继爆发,湖南广东等地农民运动日益高涨。毛泽东同志直接领导了湖南的农民运动。同时,国共两党的统一战线已经确立,国民革命政府已在广州正式成立,国共合作创造了蓬勃发展的大好革命形势。但是,革命应该由哪个阶级来领导,成为党内外斗争的焦点。这年深秋,毛泽东从韶山前往广州,途经长沙时,重游橘子洲,面对如画的秋景,回忆在长沙的求学生活和革命斗争经历,不禁浮想联翩,写下了这首词。本词实际上是毛泽东用词的体例所写的现代诗。

四、初读感知

第一遍:小声自由朗读。

第二遍:点拨字词,结合注释理解读。

第三遍:理解之后试着有感情的朗读。

第四遍:汇报朗读

第五遍:听示范读(让词中内容在脑海中转换成画面)

五、梳理文脉

过渡:听完范读,大家脑海中都有哪些画面呢?(学生自由作答。)

引导梳理:

(一)第一个画面:“独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。”

①这三个句子的正常语序是怎样的?告诉了你哪些信息?(“寒秋,独立橘子洲头,看湘江北去”;时令、地点、人物)

②脑海中的画面:深秋季节,“我”独自一人来到橘子洲,看着面前的湘江向北流去。我们把这幅画面取名“独立寒秋图”吧。(课件展示:独立寒秋),这幅画面由一个立字引领。

第二个画面:“看万山红遍,层林尽染……万类霜天竞自由。”

①第二幅画面由哪个字引领呢?(看)

②词人看到了些什么?(课件展示:万山红遍、层林尽染、漫江碧透、百舸争流、鹰击长空、鱼翔浅底)

③用自己的话把画面介绍出来。(绵延的群山因枫树都成了红色,茂密的树林像被染过一样,满江的秋水碧绿清澈,无数的船只竞相行驶,雄鹰在天空中展翅翱翔,鱼儿在江水中轻快地畅游。我们把这幅画面叫做“湘江秋景图”吧,课件展示:湘江秋景。)

④结合前面的画面内容给“湘江秋景图”加两个形容词吧。(生机勃发、绚烂多姿)。用毛泽东通知的话是“万类霜天竞自由”。

⑤词人是怎样变换视角描绘眼前这大好秋色的?

远眺、近观、仰视、俯瞰

⑥由这大好秋色,词人发出什么疑问?(怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?当时革命运动正蓬勃发展,作者又对未来充满豪情壮志。看到如此壮丽的大好河山,不禁开始思索祖国未来的命运到底应该谁来主宰。)

第三个画面:“携来百侣曾游……粪土当年万户侯。”

①作者由眼前的秋景联想起了那段时光?(峥嵘岁月。画面就叫“峥嵘岁月”吧。)

②在这峥嵘岁月,毛泽东和他的同学蔡和森、何叔衡等正值青春年少,意气风发、热情奔放。他们既赞叹锦绣河山的壮美,又悲愤大好河山的沉沦。于是发表激浊扬清的文字,抨击黑暗,宣扬真理,鄙视当时的军阀,视他们如粪土。

课件展示:书生意气、挥斥方遒、指点江山、激扬文字。

第四个画面:“曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?”

①给这幅画面取一个名字,可以是“中流击水”,课件展示:中流击水。

②下阕对上阕末尾的问题有没有作答呢?答案到底是什么呢?我们下节课再讨论。

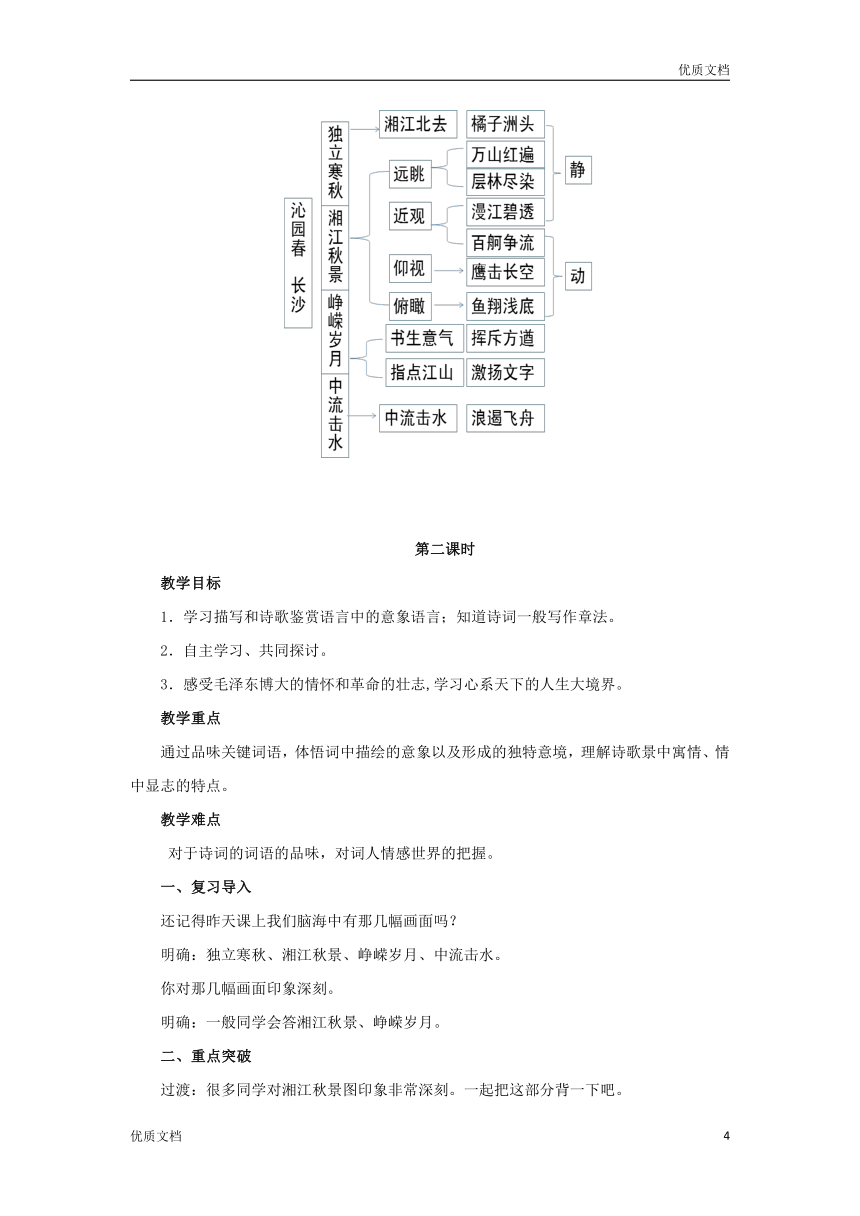

五、引导背诵

①看着框架图尝试背诵

②个人尝试

六、作业

①同步练习题

②复习巩固(课下注释)

【知识体系图解】

第二课时

教学目标

1.学习描写和诗歌鉴赏语言中的意象语言;知道诗词一般写作章法。

2.自主学习、共同探讨。

3.感受毛泽东博大的情怀和革命的壮志,学习心系天下的人生大境界。

教学重点

通过品味关键词语,体悟词中描绘的意象以及形成的独特意境,理解诗歌景中寓情、情中显志的特点。

教学难点

对于诗词的词语的品味,对词人情感世界的把握。

一、复习导入

还记得昨天课上我们脑海中有那几幅画面吗?

明确:独立寒秋、湘江秋景、峥嵘岁月、中流击水。

你对那几幅画面印象深刻。

明确:一般同学会答湘江秋景、峥嵘岁月。

二、重点突破

过渡:很多同学对湘江秋景图印象非常深刻。一起把这部分背一下吧。

(一)湘江秋景是一副生机勃勃、绚丽多姿的自然图景。一般自然图景都由很多意象合成。那么什么叫做意象呢?

精讲1:意象语言

“意象”,所谓“意象”是指在诗歌中,融人了词人思想感情的客观物象。古诗词中的意象往往是约定俗成、有规律可循的,例如:岁寒三友中的“松”,中国文化赋予它“坚韧挺拔”的性格,“竹”则赋予它“刚正有节”的节操,“梅”则赋予它“傲霜斗雪”的风骨,“月亮”代表思乡之情,“鸿雁”是传书的信使等等。有时诗人还会创造一群意象,如马致远的《秋思》就创造了“枯藤、老树”等11个意象,“藤、树、鸦”在现实中分属植物和动物,本身并没有什么感彩,但是它们在作品上被诗人的情感“剪辑”在一起时,就表现出衰败、凄凉、孤寂的氛围。结尾用“断肠人”这一中心意象来表达思归怀远的秋思。

抓住诗歌的意象,我们就可以穿越语言屏障,迅速触摸到诗人的心灵世界,走进诗的艺术境界,感受到其中隽永深刻的情感。

①作者抓住哪些关键意象来描绘“湘江秋景”图的?

明确:山、林、江、舸、鹰、空、鱼、水

②抓住关键词品味意象特点。(学生自己找出关键词,品味景物特点)

抓意象、细分析:“万”字写出了山之多,“遍”字写出了红之广。“层”表现了树林的重叠茂密,“染”字活画出岳麓山一带枫林,仿佛人工染成一样的壮美景色。“漫”写出了江水之充溢,“透”表现了江水碧绿清澈,“万”“遍”“层”“尽”“漫”以及“透”这些词在范围、程度、层次等方面,使红绿两色更为突出,更为浓艳鲜明,令人感到可爱。“百”写舸之多,“争”写船只的昂扬奋进,活现出千帆竞发、争先恐后的热烈场面。“击”表现出鹰的矫健,也突出了天的开阔。“翔”表现出鱼儿的自由轻快。“浅”底并非真的水浅,而是清澈见底。这是一幅生机勃发、绚烂多姿的秋景图。

联背景、重联想:“漫山遍野像火一样的枫林,让人想起星火燎原的革命火炬,千帆竞发,让人想到革命形势蓬勃发展。矫健的雄鹰在广阔的长空博击,轻快的鱼儿自由地在清澈的水里游泳,让人想到拼搏,想到解放和自由。

沿思路、品情感:诗歌表达了作者火热的革命情怀,在未来的社会里大展身手的志向,以及对自由和解放的向往和追求。

“一切景语即情语”,诗歌运用了寓情于景,情景结合的手法。

抓要点、理答案:

(1)作者通过俯仰远近多角度观察(2)抓住山、林、江、舸、鹰、空、鱼、水等意象,(3)动静结合,勾勒出一幅(4)生机勃发、绚烂多姿的湘江秋景图。(5)作者寓情于景,表达了火热的革命情怀,在未来的社会里大展身手的志向,以及对自由和解放的向往和追求。

有心人、善总结:一般出题“一切景语皆情语,诗人在上阕主要描绘了一幅怎样的画面,体现了作者什么样的思想情感。”——联系背景、抓住意象、抓住关键词、分析手法。

精讲II:关于描写

“峥嵘岁月”图,是人物学习生活场景图,这反应了作者什么样的过往?围绕“同学少年”表现了怎样的思想感情?

联背景:当年,毛泽东和他的同学如蔡和森、何叔衡等立志救国的知识青年在这里求学和从事早期的革命活动,那时候正值青春年少,才华横溢、意气风发、热情奔放。他们既赞叹锦绣河山的壮美,又悲愤大好河山的沉沦。于是发表激浊扬清的文章,抨击黑暗,宣扬真理,视当时的军阀如粪土。

出情感:围绕“同学少年”抒发了一代革命青年的凌云壮志以及在新时代的大潮里乘风破浪、鼓桨前进、立誓振兴中华的气概豪情。

“携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠”在全文结构上起什么作用?

答:起承上启下的过渡作用。上阕写独立寒秋、故地重游而看到的景色,自然而然地想到以往与“同学”一起来游的情景,于是过渡到对往昔生活及“同学少年”的回忆中,过渡自然,衔接巧妙。(下片首句称过片,起过渡作用。)

(四) “曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?”一句的大意是什么?用此句结尾有何作用?

答:“中流”,江水中间。“击水”,三句大意是:“还记得吗?当年我们一同到江心游泳,尽管风浪巨大,连行船也很困难,但我们这些人以同汹涌的急流拼搏为快乐。”这里以设问句结尾,实际上是对“谁主沉浮”的巧妙回答。

(五)词的上下阕分别写了什么内容,它们之间存在什么样的内在联系

答:上阕主要写景,描绘了美丽壮观的湘江的深秋景色,面对充满生机之景提出谁主沉浮的问题。下阕侧重抒情,通过回忆,形象地概括了20世纪二三十年代进步青年的特征:他们以天下为己任,肩荷着历史的重任,主宰着民族的命运,指点着祖国的江山,豪情满怀,壮志凌云。同时,艺术地回答了“谁主沉浮”这一问题,即由革命青年以及站起来的全国人民来主宰这个世界。上阕写景是下阕抒情的基础,下阕抒情则是上阕含蓄情感的直接再现、升华。全词借景抒情,由实到虚,由自然情趣到人生哲理,逐层推进,步步深入。

三、小结内容

四、课堂活动

请你为40后、50后、60后、70后、80后、90后和00后等不同时代人的青春各找一到两个主题词。

五、拓展积累

1.写秋色的诗词名句

悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰。

——宋玉《九辩》

万里悲秋常做客,百年多病独登台。

——杜甫《登高》

碧云天,黄花地,北雁南飞,晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

——王实甫《西厢记 长亭送别》

已觉秋窗秋不尽,那堪风雨助凄凉。

——曹雪芹 《红楼梦》

2.毛泽东诗词名句

敌人围困万千重,我自岿然不动。 ——《西江月 井冈山》

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。 ——《七律 人民解放军占领南京》

今日长缨在手,何时缚住苍龙? ——《清平乐 六盘山》

赣水苍茫闽山碧,横扫千军如卷席 。——《渔家傲 反第二次大“围剿”》

不到长城非好汉,屈指行程二万。 ——《清平乐 六盘山》

红军不怕远征难,万水千山只等闲。 ——《七律 长征》

一年一度秋风劲,不似春光。胜似春光,寥廓江天万里霜。

——《采桑子 重阳》

六、背诵默写这首词

1

优质文档

《沁园春 长沙》教学设计方案

教学目标

初步了解词的体裁知识,能够有感情地朗诵和背诵诗歌。(准确把握停顿、重音、语速、语调、节奏等)。

抓住关键词语,梳理词作思路。

把握词中意象,体会词境。

4.体会并学习诗人以天下为己任的理想抱负和积极进取的精神风貌。

教学重点

引导学生通过品味词作的意象体会诗歌意境。

教学难点

学生能够领会毛泽东主宰大地沉浮的宽广胸襟和革命气概。

课时安排

两课时

教学过程

一、情景导入

现在正值初秋,我们能感觉到早晚的瑟瑟秋风透着些许凉意。秋,似乎总带有一点伤感——秋闱之思、落叶归根的乡土情结、人生迟暮的悲愁……但秋特有的诗意是让人着迷的。古往今来的诗人已经写了太多关于秋的诗词了。

例如《天净沙·秋思·枯藤老树昏鸦》《夜雨寄北·君问归期未有期》《泊秦淮·烟笼寒水月笼沙》《饮酒·结庐在人境》《渔家傲·秋思·塞下秋来风景异》。

著名诗人刘禹锡的《秋词》:“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。”

同样是写秋,有人写出了悲愁,有人写出了欢乐;有人写出了伤感,有人写出了壮阔。那么毛泽东同志的这首《沁园春·长沙》写出了什么呢?一起来学习《沁园春·长沙》。(板书课题)

二、解题

沁园春:词牌名。

来由:相传东汉明帝有个女儿名叫沁水公主,她的园林叫沁园。后来沁园被外戚窦宪仗势夺取。有人作诗吟咏这件事。“沁园春”词牌由此得名。

风格体例:龙榆生的《唐宋词格律》中解道:“‘沁园春’又叫‘寿星明’,格局开张,宜抒豪迈情感。苏辛一派最喜用之。全词一百十四字。……”我们最熟悉的就有一首《沁园春·雪》,一起背诵,感受一下这个词牌名的特点。(读完之后让学生谈对这几首词词风的感觉。明确:豪迈、奔放、雄壮等,意思对即可。)

三、写作背景

本词作于1925年,当时革命运动正在蓬勃发展。五卅运动和省港大罢工相继爆发,湖南广东等地农民运动日益高涨。毛泽东同志直接领导了湖南的农民运动。同时,国共两党的统一战线已经确立,国民革命政府已在广州正式成立,国共合作创造了蓬勃发展的大好革命形势。但是,革命应该由哪个阶级来领导,成为党内外斗争的焦点。这年深秋,毛泽东从韶山前往广州,途经长沙时,重游橘子洲,面对如画的秋景,回忆在长沙的求学生活和革命斗争经历,不禁浮想联翩,写下了这首词。本词实际上是毛泽东用词的体例所写的现代诗。

四、初读感知

第一遍:小声自由朗读。

第二遍:点拨字词,结合注释理解读。

第三遍:理解之后试着有感情的朗读。

第四遍:汇报朗读

第五遍:听示范读(让词中内容在脑海中转换成画面)

五、梳理文脉

过渡:听完范读,大家脑海中都有哪些画面呢?(学生自由作答。)

引导梳理:

(一)第一个画面:“独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。”

①这三个句子的正常语序是怎样的?告诉了你哪些信息?(“寒秋,独立橘子洲头,看湘江北去”;时令、地点、人物)

②脑海中的画面:深秋季节,“我”独自一人来到橘子洲,看着面前的湘江向北流去。我们把这幅画面取名“独立寒秋图”吧。(课件展示:独立寒秋),这幅画面由一个立字引领。

第二个画面:“看万山红遍,层林尽染……万类霜天竞自由。”

①第二幅画面由哪个字引领呢?(看)

②词人看到了些什么?(课件展示:万山红遍、层林尽染、漫江碧透、百舸争流、鹰击长空、鱼翔浅底)

③用自己的话把画面介绍出来。(绵延的群山因枫树都成了红色,茂密的树林像被染过一样,满江的秋水碧绿清澈,无数的船只竞相行驶,雄鹰在天空中展翅翱翔,鱼儿在江水中轻快地畅游。我们把这幅画面叫做“湘江秋景图”吧,课件展示:湘江秋景。)

④结合前面的画面内容给“湘江秋景图”加两个形容词吧。(生机勃发、绚烂多姿)。用毛泽东通知的话是“万类霜天竞自由”。

⑤词人是怎样变换视角描绘眼前这大好秋色的?

远眺、近观、仰视、俯瞰

⑥由这大好秋色,词人发出什么疑问?(怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?当时革命运动正蓬勃发展,作者又对未来充满豪情壮志。看到如此壮丽的大好河山,不禁开始思索祖国未来的命运到底应该谁来主宰。)

第三个画面:“携来百侣曾游……粪土当年万户侯。”

①作者由眼前的秋景联想起了那段时光?(峥嵘岁月。画面就叫“峥嵘岁月”吧。)

②在这峥嵘岁月,毛泽东和他的同学蔡和森、何叔衡等正值青春年少,意气风发、热情奔放。他们既赞叹锦绣河山的壮美,又悲愤大好河山的沉沦。于是发表激浊扬清的文字,抨击黑暗,宣扬真理,鄙视当时的军阀,视他们如粪土。

课件展示:书生意气、挥斥方遒、指点江山、激扬文字。

第四个画面:“曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?”

①给这幅画面取一个名字,可以是“中流击水”,课件展示:中流击水。

②下阕对上阕末尾的问题有没有作答呢?答案到底是什么呢?我们下节课再讨论。

五、引导背诵

①看着框架图尝试背诵

②个人尝试

六、作业

①同步练习题

②复习巩固(课下注释)

【知识体系图解】

第二课时

教学目标

1.学习描写和诗歌鉴赏语言中的意象语言;知道诗词一般写作章法。

2.自主学习、共同探讨。

3.感受毛泽东博大的情怀和革命的壮志,学习心系天下的人生大境界。

教学重点

通过品味关键词语,体悟词中描绘的意象以及形成的独特意境,理解诗歌景中寓情、情中显志的特点。

教学难点

对于诗词的词语的品味,对词人情感世界的把握。

一、复习导入

还记得昨天课上我们脑海中有那几幅画面吗?

明确:独立寒秋、湘江秋景、峥嵘岁月、中流击水。

你对那几幅画面印象深刻。

明确:一般同学会答湘江秋景、峥嵘岁月。

二、重点突破

过渡:很多同学对湘江秋景图印象非常深刻。一起把这部分背一下吧。

(一)湘江秋景是一副生机勃勃、绚丽多姿的自然图景。一般自然图景都由很多意象合成。那么什么叫做意象呢?

精讲1:意象语言

“意象”,所谓“意象”是指在诗歌中,融人了词人思想感情的客观物象。古诗词中的意象往往是约定俗成、有规律可循的,例如:岁寒三友中的“松”,中国文化赋予它“坚韧挺拔”的性格,“竹”则赋予它“刚正有节”的节操,“梅”则赋予它“傲霜斗雪”的风骨,“月亮”代表思乡之情,“鸿雁”是传书的信使等等。有时诗人还会创造一群意象,如马致远的《秋思》就创造了“枯藤、老树”等11个意象,“藤、树、鸦”在现实中分属植物和动物,本身并没有什么感彩,但是它们在作品上被诗人的情感“剪辑”在一起时,就表现出衰败、凄凉、孤寂的氛围。结尾用“断肠人”这一中心意象来表达思归怀远的秋思。

抓住诗歌的意象,我们就可以穿越语言屏障,迅速触摸到诗人的心灵世界,走进诗的艺术境界,感受到其中隽永深刻的情感。

①作者抓住哪些关键意象来描绘“湘江秋景”图的?

明确:山、林、江、舸、鹰、空、鱼、水

②抓住关键词品味意象特点。(学生自己找出关键词,品味景物特点)

抓意象、细分析:“万”字写出了山之多,“遍”字写出了红之广。“层”表现了树林的重叠茂密,“染”字活画出岳麓山一带枫林,仿佛人工染成一样的壮美景色。“漫”写出了江水之充溢,“透”表现了江水碧绿清澈,“万”“遍”“层”“尽”“漫”以及“透”这些词在范围、程度、层次等方面,使红绿两色更为突出,更为浓艳鲜明,令人感到可爱。“百”写舸之多,“争”写船只的昂扬奋进,活现出千帆竞发、争先恐后的热烈场面。“击”表现出鹰的矫健,也突出了天的开阔。“翔”表现出鱼儿的自由轻快。“浅”底并非真的水浅,而是清澈见底。这是一幅生机勃发、绚烂多姿的秋景图。

联背景、重联想:“漫山遍野像火一样的枫林,让人想起星火燎原的革命火炬,千帆竞发,让人想到革命形势蓬勃发展。矫健的雄鹰在广阔的长空博击,轻快的鱼儿自由地在清澈的水里游泳,让人想到拼搏,想到解放和自由。

沿思路、品情感:诗歌表达了作者火热的革命情怀,在未来的社会里大展身手的志向,以及对自由和解放的向往和追求。

“一切景语即情语”,诗歌运用了寓情于景,情景结合的手法。

抓要点、理答案:

(1)作者通过俯仰远近多角度观察(2)抓住山、林、江、舸、鹰、空、鱼、水等意象,(3)动静结合,勾勒出一幅(4)生机勃发、绚烂多姿的湘江秋景图。(5)作者寓情于景,表达了火热的革命情怀,在未来的社会里大展身手的志向,以及对自由和解放的向往和追求。

有心人、善总结:一般出题“一切景语皆情语,诗人在上阕主要描绘了一幅怎样的画面,体现了作者什么样的思想情感。”——联系背景、抓住意象、抓住关键词、分析手法。

精讲II:关于描写

“峥嵘岁月”图,是人物学习生活场景图,这反应了作者什么样的过往?围绕“同学少年”表现了怎样的思想感情?

联背景:当年,毛泽东和他的同学如蔡和森、何叔衡等立志救国的知识青年在这里求学和从事早期的革命活动,那时候正值青春年少,才华横溢、意气风发、热情奔放。他们既赞叹锦绣河山的壮美,又悲愤大好河山的沉沦。于是发表激浊扬清的文章,抨击黑暗,宣扬真理,视当时的军阀如粪土。

出情感:围绕“同学少年”抒发了一代革命青年的凌云壮志以及在新时代的大潮里乘风破浪、鼓桨前进、立誓振兴中华的气概豪情。

“携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠”在全文结构上起什么作用?

答:起承上启下的过渡作用。上阕写独立寒秋、故地重游而看到的景色,自然而然地想到以往与“同学”一起来游的情景,于是过渡到对往昔生活及“同学少年”的回忆中,过渡自然,衔接巧妙。(下片首句称过片,起过渡作用。)

(四) “曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?”一句的大意是什么?用此句结尾有何作用?

答:“中流”,江水中间。“击水”,三句大意是:“还记得吗?当年我们一同到江心游泳,尽管风浪巨大,连行船也很困难,但我们这些人以同汹涌的急流拼搏为快乐。”这里以设问句结尾,实际上是对“谁主沉浮”的巧妙回答。

(五)词的上下阕分别写了什么内容,它们之间存在什么样的内在联系

答:上阕主要写景,描绘了美丽壮观的湘江的深秋景色,面对充满生机之景提出谁主沉浮的问题。下阕侧重抒情,通过回忆,形象地概括了20世纪二三十年代进步青年的特征:他们以天下为己任,肩荷着历史的重任,主宰着民族的命运,指点着祖国的江山,豪情满怀,壮志凌云。同时,艺术地回答了“谁主沉浮”这一问题,即由革命青年以及站起来的全国人民来主宰这个世界。上阕写景是下阕抒情的基础,下阕抒情则是上阕含蓄情感的直接再现、升华。全词借景抒情,由实到虚,由自然情趣到人生哲理,逐层推进,步步深入。

三、小结内容

四、课堂活动

请你为40后、50后、60后、70后、80后、90后和00后等不同时代人的青春各找一到两个主题词。

五、拓展积累

1.写秋色的诗词名句

悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰。

——宋玉《九辩》

万里悲秋常做客,百年多病独登台。

——杜甫《登高》

碧云天,黄花地,北雁南飞,晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

——王实甫《西厢记 长亭送别》

已觉秋窗秋不尽,那堪风雨助凄凉。

——曹雪芹 《红楼梦》

2.毛泽东诗词名句

敌人围困万千重,我自岿然不动。 ——《西江月 井冈山》

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。 ——《七律 人民解放军占领南京》

今日长缨在手,何时缚住苍龙? ——《清平乐 六盘山》

赣水苍茫闽山碧,横扫千军如卷席 。——《渔家傲 反第二次大“围剿”》

不到长城非好汉,屈指行程二万。 ——《清平乐 六盘山》

红军不怕远征难,万水千山只等闲。 ——《七律 长征》

一年一度秋风劲,不似春光。胜似春光,寥廓江天万里霜。

——《采桑子 重阳》

六、背诵默写这首词

1

优质文档

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读