2.3 地域文化与城乡景观课件(共47张ppt)

文档属性

| 名称 | 2.3 地域文化与城乡景观课件(共47张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 57.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-02-20 19:08:33 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

第三节

地域文化和城乡景观

第二章 乡村和城镇

理解地域文化的含义,能够说明地域文化与城乡景观的关系。

举例说明地域文化在乡村景观上的体现。

举例说明地域文化在城镇景观上的体现。

【教学目标和要求】

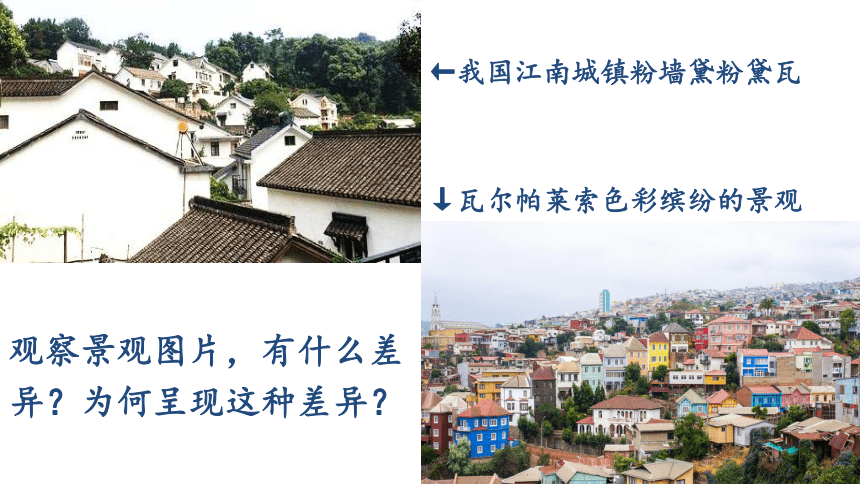

观察景观图片,有什么差异?为何呈现这种差异?

←我国江南城镇粉墙黛粉黛瓦

↓瓦尔帕莱索色彩缤纷的景观

地域文化

地域文化与乡村景观

目 录

01

02

03

地域文化与城镇景观

一、地域文化

文化:是指人类社会发展过程创造出来的所有物质财富和精神财富之和。分为物质文化(建筑、服饰、饮食等,具有物质实体)和精神文化(宗教、制度、习俗、语言、道德、艺术等精神财富)。

1.地域文化

(1)含义:在特定的地域范围内形成的物质方面和非物质方面的文化。

(2)特点:

区域性:地域”是文化形成的地理背景,其范围大小不等。

多样性:地域文化在类型、组成和景观等方面多种多样。

独特性:地域文化打上了所在地域和时代的烙印,体现出不同的文化特质。

相对稳定性:地域文化的形成、发展和变化需要一个长期过程,在一定时期内相对稳定。

(3)景观:

概念:是指相对固定在地表的实体要素。

按地表要素是否受到人类影响:

自然景观,如行云飞瀑 、高山流水等较少受到人类的直接影响或未受人类的影响。

人文景观(也称文化景观),农田、村落、道路、建筑、雕塑等是人类的文化留在地球表面上的印记,是人类为了满足某种需要,利用自然物质加以创造的结果。

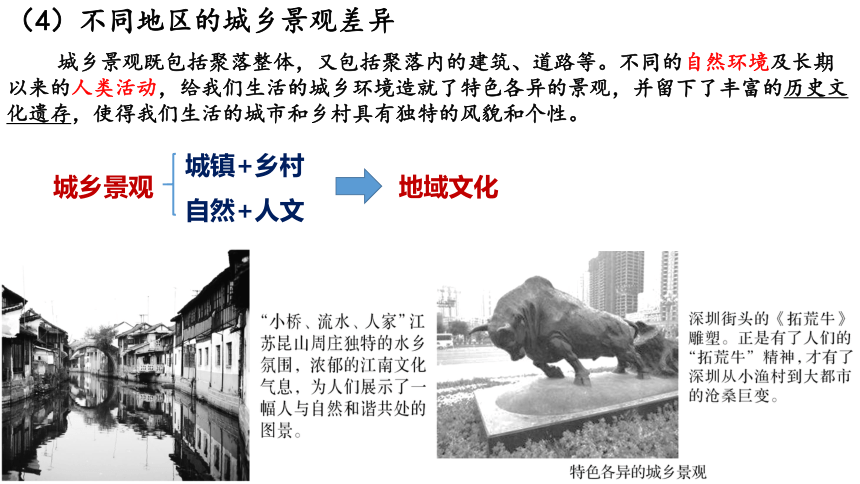

(4)不同地区的城乡景观差异

地域文化

城乡景观

城镇+乡村

自然+人文

城乡景观既包括聚落整体,又包括聚落内的建筑、道路等。不同的自然环境及长期以来的人类活动,给我们生活的城乡环境造就了特色各异的景观,并留下了丰富的历史文化遗存,使得我们生活的城市和乡村具有独特的风貌和个性。

十里不同风

百里不同俗

欣赏地域文化

欣赏地域文化

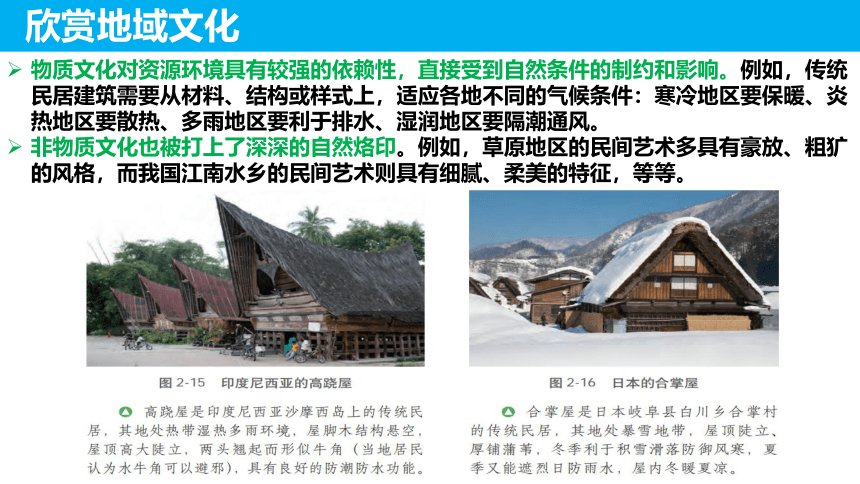

物质文化对资源环境具有较强的依赖性,直接受到自然条件的制约和影响。例如,传统民居建筑需要从材料、结构或样式上,适应各地不同的气候条件:寒冷地区要保暖、炎热地区要散热、多雨地区要利于排水、湿润地区要隔潮通风。

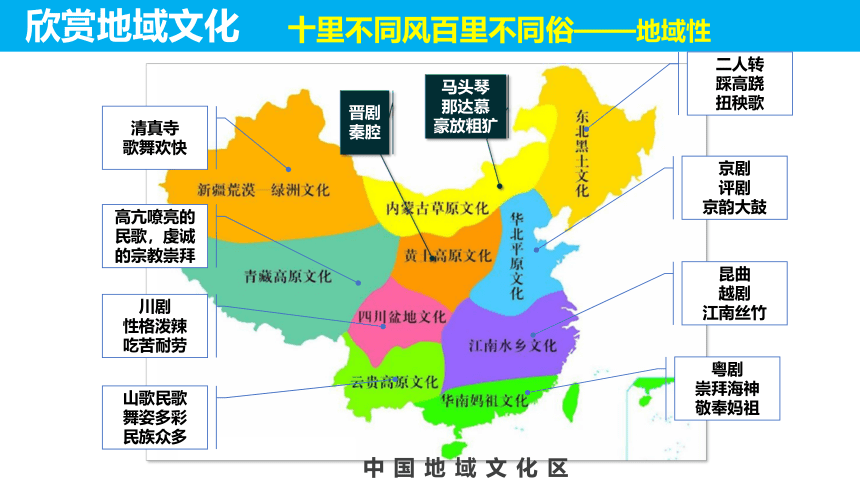

非物质文化也被打上了深深的自然烙印。例如,草原地区的民间艺术多具有豪放、粗犷的风格,而我国江南水乡的民间艺术则具有细腻、柔美的特征,等等。

yiyi

欣赏地域文化

二人转

踩高跷

扭秧歌

京剧

评剧

京韵大鼓

昆曲

越剧

江南丝竹

粤剧

崇拜海神

敬奉妈祖

山歌民歌

舞姿多彩

民族众多

川剧

性格泼辣

吃苦耐劳

高亢嘹亮的民歌,虔诚的宗教崇拜

清真寺

歌舞欢快

晋剧

秦腔

马头琴

那达慕

豪放粗犷

中国地域文化区

十里不同风百里不同俗——地域性

【活动】 理解红河哈尼梯田所蕴含的地域文化

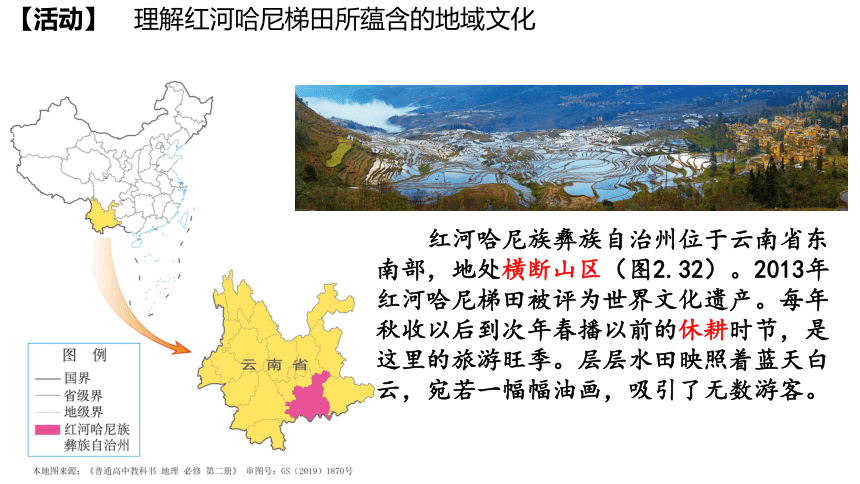

红河哈尼族彝族自治州位于云南省东南部,地处横断山区(图2.32)。2013年红河哈尼梯田被评为世界文化遗产。每年秋收以后到次年春播以前的休耕时节,是这里的旅游旺季。层层水田映照着蓝天白云,宛若一幅幅油画,吸引了无数游客。

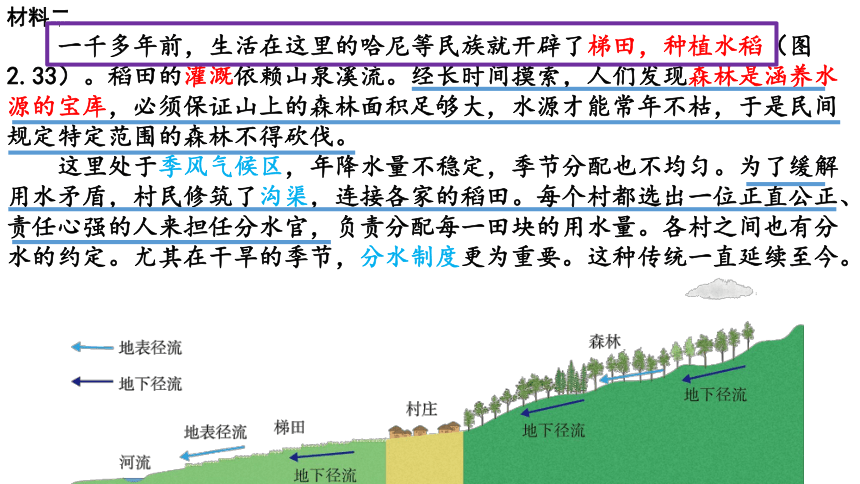

一千多年前,生活在这里的哈尼等民族就开辟了梯田,种植水稻(图2.33)。稻田的灌溉依赖山泉溪流。经长时间摸索,人们发现森林是涵养水源的宝库,必须保证山上的森林面积足够大,水源才能常年不枯,于是民间规定特定范围的森林不得砍伐。

这里处于季风气候区,年降水量不稳定,季节分配也不均匀。为了缓解用水矛盾,村民修筑了沟渠,连接各家的稻田。每个村都选出一位正直公正、责任心强的人来担任分水官,负责分配每一田块的用水量。各村之间也有分水的约定。尤其在干旱的季节,分水制度更为重要。这种传统一直延续至今。

材料二

【活动】 理解红河哈尼梯田所蕴含的地域文化

红河哈尼族彝族自治州位于云南省东南部,地处横断山区(图2.32)。2013年红河哈尼梯田被评为世界文化遗产。每年秋收以后到次年春播以前的休耕时节,是这里的旅游旺季。层层水田映照着蓝天白云,宛若一幅幅油画,吸引了无数游客。

森林—河流—村寨—梯田体系:

形成了 “人与自然高度协调的、可持续发展的、良性循环”的生态系统。系统中的关键是森林,有森林的保持水土、涵养水源的作用,该地水土流失少,滑坡、泥石流等自然灾害少,生活、生产的水源充足,村寨、梯田才能安全的发展,江河洪涝灾害少。一方面,哈尼族人的村寨在半山腰处可以获得清洁的水源,保证生活用水。另一方面,梯田在村寨下方,水流顺势而下,满足了水稻

生长对水的需要。而且森林中的大量有机

质以及哈尼人生活垃圾和人畜粪便,成为

丰富的肥料顺沟而下,流进梯田,养分被

吸收,污物被降解,最后又复归于河坝的

江河水网,演变成良性循环的农业生态系统。

讨论这些地域文化是否可以在代际之间传承、不同地方传播。

红河哈尼梯田文化景观已存在千年,延绵不绝,说明可以在代际之间传承

但伴随着经济的发展,原来自给自足的生产方式可能需要调整,适应新时代要求。由于自然环境和人文条件的差异,其他地方很难复制梯田文化景观,但是人与自然,人与人之间和谐相处的审美情趣,值得在不同地区传播

涵养水源、保持水土、净化水质

避免洪涝、获取优质水源、便于管理梯田

【探究活动1】

(1)梯田景观属于什么类型的景观?

(2)结合已有知识,解释“必须保

证山上的森林面积足够大,水源才

能常年不枯”的原理。

(3)为什么哈尼族人的村庄多分布在梯田上方的半山腰?

人文景观(乡村景观)

森林能够减慢地表径流速度,增加下渗和地下径流量,从而涵养水源,保持水土。

在梯田上方的半山腰发展农业可能对水源造成污染,因此哈尼族人把村落建在梯田上方,主要是为了获取清洁的水源,保证生活用水;梯田在村寨下方,水流顺势而下,满足了水稻生长对水的需要

半山腰不但气候舒适宜人,且方便到村寨下方的梯田里劳作

河谷地带,气候湿热,且易受洪水威胁,不适宜人类居住

2.哈尼梯田与村寨:

村寨位置:建在半山腰。

村寨形态:哈尼人居住的蘑菇房盖得十分精巧,土基墙、竹木架上面铺上茅草,屋顶有四个斜坡面,所以看起来很像一朵美丽的蘑菇。因此村寨本身体现了民族特色和审美情趣。

哈尼族梯田农耕文化形成的自然因素

①气候:云南地处低纬高原,受南亚季风干旱、雨季十分明显

②地形:横断山区,山地多,平地少

③水源:降水量空间分布差异大,雨季占全年降水85%以上,干季仅占15%;

④土壤:地势陡峭,降水多,易水土流失,开辟梯田保持水土,利用山泉、溪流灌溉农田

3、哈尼梯田的分水制度:

由来:这里处于亚热带季风气候区,年降水量不稳定,季节分配也不均匀。为了缓解用水矛盾,村民修筑了沟渠,连接各家的稻田。用来分配稻田的水源。

特点:每个村都选出一位正直公正、责任心强的人来担任分水官,负责分配每一田块的用水量。各村之间也有分水的约定。尤其在干旱的季节,分水制度更为重要。这种传统一直延续至今。

地域文化:分水制度凝聚的已经不仅仅是生产技术,而是人的情感,对待分水制已经不仅是对实用功能的欣赏,更是对对象存在的审美。

二、地域文化与乡村景观

乡村主要经济活动与自然的关系更为直接——乡村景观体现人地和谐理念:顺应自然,趋利避害。

如我国人多地少的丘陵地区:宅高田低的空间格局

乡村民居多分布于山麓的台地或高地,高宅可避洪水

农田则分布在相对较低的平坦地区,低田便于灌溉

② 乡村景观体现:社会组织形态、精神追求

我国南方传统土楼是一种大型居民建筑,以圆楼和方楼最常见,适宜聚族而居的生活和共御外敌的要求,体现了御外凝内的集体精神。

福建永定土楼

土楼景观特点、原因:圆形、方形的夯土群居建筑。高三、四层,一、二层无窗,仅有一个大门等→防御盗匪、猛兽袭击;防震、隔热保暖;土楼最高处设有瞭望台→了解敌情。

土楼选址原因:客家人为躲避战乱,选择在闽西山区定居,受地形和当地居民的影响,只能选择在山区小平地建屋。

土楼选材原因:山区取土、石,伐林、竹,就地取材,方便且造价低。

土楼反映的地域文化特点:

体现了客家人聚族而居的风俗民情;

追求居住安全、家族兴旺团结,御外凝内的客家文化特色。

案例 宏村景观与地域文化

读宏村景观及格局示意图,思考:

以宏村代表的徽州文化村落,其整个村落布局的核心是?

村落布局的核心是水。

② 分析宏村水系在村落中起到什么作用?

水系不仅能解决村民生产、生活用水和消防用水,调节气温,创造良好的人居环境

还营造湖光山色交相辉映的意境,体现了古人顺应自然,利用自然,人与自然和谐统一的思想

③ 以宏村为例,说明应如何保护古村落文化景观。

注重保护村落赖以生存的田地、山林、河流及其生态环境,使村落保持主持的生产、居住

保护祠堂、书院,保持村落文化的记忆,重视村落发展诉求,维护村落文化景观发展

黄土高原窑洞

特点:冬暖夏凉,节省建筑材料

原因:冬季寒冷,夏季高温,降水较少,黄土直立

北方民居

特点:屋顶较平,门窗少且小,墙较厚

原因:冬季寒冷,降水较少

蒙古包

特点:便于拆卸、架设和搬运

原因:冬季寒冷,草地广阔,居民以游牧生活为主

江南民居

特点:屋顶倾斜,门窗多且大,墙较薄,便于通风散热

原因:湿热

传统民居与地理环境的关系

云南傣族竹楼

特点:通风散热,防潮和防虫

原因:湿热,爬行动物、虫类多

青藏高原碉楼

特点:平顶,门窗少,墙厚

原因:高寒,光照强

新疆平顶屋

特点:屋顶平,墙厚窗小

原因:气候干燥,多风沙,太阳辐射强

因纽特人冰屋

特点:防寒保暖,节省建筑材料

原因:终年寒冷,少有高大植被

民居是人们在适应改造自然环境中创造出来的,与当地自然环境联系紧密。

英国乡土民居

肯尼亚茅草屋

伊朗风塔

英国乡土民居英国降水较多,乡土民居以乡村式的茅草农舍为代表,屋顶坡度较大,利于排水。

草原面积广大,草屋的建筑充分考虑了就地取材的原则。

气候酷热,风塔是建筑物中用来通风降温的建构。外部的空气经过这一系统降温后飘散到各个房间,让主人享受着酷暑中的阵阵清爽。

哈尼族梯田生态系统被文化生态学家盛赞为江河—森林—村寨—梯田同构的“人与自然高度协调的、良性循环的生态系统”。据此完成1-2题。

1.维持这一生态系统,实现“人与自然高度协调”的关键是( )

A.提供水源的江河 B.受村规、民约保护的森林

C.哈尼族的村寨 D.层层叠叠的梯田

2.哈尼族人村寨的选址,主要目的是 ( )

A.对外交通便利 B.避免洪涝灾害

C.获得清洁的水源 D.观赏梯田美景

地坑院被称为中国北方的“地下四合院”,已有约四千年历史。地坑院的构造是在平整的地面上挖一个正方形或长方形的深坑,深6~7米,

然后在坑的四壁挖若干孔窑洞,其中一孔窑洞凿成斜

坡,形成阶梯状弧形通道通向地面,以便人们出行。

3.图中地坑院出入通道周围的砖墙,主要作用是( )

A.挡风 B.防水 C.阻沙 D.美化

森林具有多种生态功能,是系统的核心

B

C

B

三、地域文化与城镇景观

地域文化对城市景观的影响主要体现在城市的色彩、色调、城市建筑的空间布局、建筑风格等方面。

1、城镇的色调、色彩体现文化底蕴

城市建筑:中国浙江乌镇(江南)

建筑色彩色调:粉墙黛瓦

原因:

人地和谐方面:当地多山水,白灰抹墙,黑瓦遮房顶建筑,散布于青山绿水中,低调而又淡雅,与秀美山川相辉映,构成一幅迷人的水墨画;

传统思想方面:徽州深受儒家及老庄思想的浸润,当地人喜欢素雅洁净的色彩风格,黑瓦白墙对应“天地”之意。

建材选用方面:灰黑瓦由当地土壤烧制,刷墙用的白灰也取自本地。

采光角度方面:白色墙壁还能增加院落和室内的光线,适应徽州多云、光照不够的特点。

文化内涵:追求“返璞归真,回归自然”的精神,人与自然的和谐,还体现中华文明的内敛含蓄

城市建筑:意大利佛罗伦萨

建筑色彩色调:黄橙交织

原因:佛罗伦萨位于地中海气候区,最典型的天气是阳光下的蓝天白云,与色彩鲜艳的墙壁、深绿色的百叶窗、深红色的屋顶形成一种和谐之美

文化内涵:追求“返璞归真,回归自然”的精神,人与自然的和谐

城市建筑:智利瓦尔帕莱索老城区

建筑色彩色调:五彩缤纷

原因:与该港口城市同欧洲的贸易往来有很大关系。港口贸易的主要运输工具是船,修船工将修船剩下的油漆调为各种颜色涂在自家的房子上,可以防止海风对木制房屋的侵蚀。这种习俗就一直延续到城市的建筑风貌上。

文化内涵:反映了当地的生产特点和风俗习惯。体现了人们追求“返璞归真,回归自然”的精神,人与自然的和谐。五彩缤纷显示出该地居民的热情奔放与精明

2、城镇建筑反映文化意识和审美情趣

城镇中的各种建筑,不单纯是为某种用途而建造的,它还反映了某种文化意识和审美情趣。

四合院坐北朝南,由北侧的正房、南侧的倒座房、东西两侧的厢房组成,宅院中部开敞空间是家庭成员劳作、休闲的场所。家庭成员居住在不同的房间里,长辈居正房,晚辈住厢房,佣人住倒座房。体现了我国上下尊卑、长幼有序的传统观念,思想相对保守。

我国古代都城如故宫,建设突出以君王为中心的思想,强调城郭方正、对称,宫城居中。突出皇权地位至高无上。

影壁也称照壁

是中国传统建筑中用于遮挡视线的墙壁。

正房

北京老城的四合院以北房为尊,两厢次之,倒座为宾,杂屋为附。东、西、南、北四面房子围合起来形成的内院式住宅。

1、四合院的建筑格局体现了中国人的什么性格特征和文化特征?

体现了中国人性格的内向性和封闭性,体现了正统、严谨、长幼、尊卑有序的文化特点。

北京属温带大陆性季风气候,冬季寒冷干燥,春旱多风沙。坐北朝南,大门开在东南角,向阳冬季多采光,可保温防寒避风沙,因为寒风从西北而来,且冬春季多风沙;墙壁和屋顶都比较厚实,可保暖抗寒,因为冬季寒冷。体现了人们顺应自然,尊重自然的文化意识。

2、试从我国北方地区气候的角度,分析四合院的建筑格局和特点及形成原因,体现了什么文化意识?

3、一所民居有其文化意蕴,而一座城镇的空间格局,或整体或局部,也能反映某种价值追求,说明我国古代都城反映的价值追求。

我国古代都城,建设突出以君王为中心的思想,强调城郭方正、对称,宫城居中,突出皇权地位至高无上。

徽派建筑

西递宏村

徽派民居是徽州文化的典型代表,院落坐北朝南,依山傍水,高墙丰富,马头翘角,黑瓦白墙,以天井解决内采光和通风问题。

马头墙

安徽宏村位于黄山余脉南部,被誉为“画里的乡村”。宏村背山面水,村中建筑密集排布,小巷狭仄,且巷中遍布水道,民居白墙黑瓦,房屋山墙多采用“马头墙”的形式。

1.“背山”“面水”的区位对宏村的影响是( )

A.“背山”利于冬季通风

B.“背山”利于冬季降水

C.“面水”利于夏季通风

D.“面水”利于增大温差

2.宏村的民居风格能反映出当地的气候特征是( )

A.春季多风 B.夏季炎热

C.秋季多雨 D.冬季寒冷

3.宏村民居采用“马头墙”的作用不包括( )

A.收集雨水 B.增强遮阴

C.防范火灾 D.增加美感

C

B

A

3、城镇空间格局反映某种价值追求

地域 地域文化 城市格局

中国 古代城市建设体现了_________的思想,在功能分区上反映出严格的_________ 都城以宫殿为中心并确定_______,构建城市的基本骨架。

欧洲 欧洲发展历史悠久,城市中多著名建筑,人们不愿意让现代化建筑夺去历史建筑的风采,为了保护这些文化遗产,近代产业革命后建起的高层建筑物大多位于城市中心的外围。 城市多围绕_____、市政厅、_________布局,中心与四周的建筑物_____差别小,高层建筑一般在城市_____

美国 美国历史短,早期移民大部分来自欧洲,沿袭了欧洲自由主义精神的传统,在后来的发展中形成了有别于欧洲的现代文化特征 中心多围绕__________布局,外围建筑高度逐渐下降,并逐渐形成连绵的城市带。(原因:美国人注重经济效益,强调实用性现代化大都市)

皇权至上

等级制度

中轴线

教堂

城市广场

高度

外围

摩天大楼

欧洲城市中心多广场、教堂;而美国城市中心则是多摩天大楼,其原因是什么?

发展历史差异

建筑结构 中国建筑 围墙是主要景观,城有城墙,园有园墙,宅有宅墙,庙有庙墙;园林讲究含蓄,显而不露,引而不发,忌直求曲,忌宽求窄 中国地域文化具有很强的内向性、封闭性,而西方文化以外向、开放著称 中西方地域文化差异

美国建筑 绝少围墙,园林强调整齐划一,均衡对称,直率敞朗,和盘托出

建筑 风格 中国宫殿式建筑的红墙、黄瓦、飞檐、斗拱,宫廷中的楼、台、殿、阁与西方宫廷中的喷泉、雕塑等明显不同;中国民居“四合院”与西方的花园、洋房、绿篱、草地明显不同 东方古代建筑突出皇权的重要地位,西方国家城市建筑表现出教堂占优势地位 中西方统治权力不同

地域文化在城乡景观上的体现——建筑结构、建筑风格

地域文化在城乡景观上的体现-院落格局

中式园林:含而不露、小巧玲珑,建筑和水面相得益彰。有围墙、内向性、封闭性。

西方园林:整齐划一,均衡对称,线条简洁,结构明朗,气势恢弘。无围墙、外向性、开放性。

在建筑风格上的体现

建筑风格也不是一成不变的,当地域文化发生变化,或者受其他地域文化的渗透影响,相应地,建筑风格也会随之变化。

上海石库门建筑(中共一大会址)

海口市 骑楼老街

城 市 建 筑

布局

结构

风格

美国城市中心多摩天大楼,建筑高度向郊区递减

地 域 文 化

欧洲城市中心多为广场、教堂等建筑,高层建筑在中心以外

多有围墙,讲究含蓄、显而不露、引而不发、忌直求曲、忌宽求窄、内向性、封闭性;突出皇权地位

少有围墙,直率敞朗、和盘托出、整齐划一、均衡对称、外向性、开放性;突出宗教地位

中国宫殿式的红墙、黄瓦、飞檐、斗拱。民居:四合院

西方宫廷的喷泉、雕塑;

民居:花园洋房

发展历史不同

文化差异

统治权利差异

地域文化差异

小结:地域文化对城镇建筑的影响

案例

人家尽枕河

苏州位于太湖之滨,是大运河沿岸的商贸重镇,素有“水城在”的双棋盘格“东方威尼斯”。两千余年来,苏州基本保持着“河街相邻、水陆并行”双棋格局。城内有“三横四直”的骨干水系通向千家万户。传统民居临水而建,多为二三层的砖木结构楼房,有些会修建阁楼。沿河房屋高低起伏、错落有致,外墙多为白色,屋顶用青灰小瓦,木质柱廊漆以黑、褐色,淡雅朴素。纵横交错的水道既是交 通通道,也是商贸通道。 “君到姑苏见,人家尽枕河。古宫闲地少, 水港小福,这是唐朝诗人杜荀鹤对苏州水乡景观的生动描述。

改革开放以来,苏州工业化迅速发展,城市规模不断扩展,城市面貌发生明天覆地的变化。但是,苏州的历史街区见不到高楼大厦和现代风格的建筑,仍然维 持着水、陆双棋盘格局,临河建筑仍保持粉墙黛瓦的传统风格。

苏州传统民居大都临水而建,故诗人说“人家尽枕河”。请分析形成这种景观的原因。

苏州地处亚热带季风区的长江中下游平原,气侯温暖湿润,地势低平,水网密布。

这里物产丰富,商贸往来频繁,文化发达。沿河民居一边临河、一边依街,既方便生活,又方便水运和贸易。

课堂小结

地域文化概述

体现人地和谐理念

体现社会组织形态、精神追求

体现深厚的文化底蕴

反应文化意识和审美情趣

地域文化

和城乡景观

地域文化与

乡 村 景 观

地域文化与

城 镇 景 观

地域文化

景观

城乡景观

反应某种价值追求

存在问题:

我国经济快速发展,人口不断增长,有些地区城乡建设无序推进,土地开发强度过大,导致民族文化和传统特色逐渐消失。

传承与保护:

保护地域文化,将传统的、民族的文化特征融入现代建筑之中;

协调好老城区与新城区的发展关系;

促成历史文化与现代生活的和谐。

1.最能够体现地域文化特征的是城市中的( )

A.建筑风格 B.服装服饰 C.饮食习惯 D.绿地面积

地域文化是指在一定地域长时期形成的特定文化现象,据此回答第2题。

2.下列关于地域文化叙述正确的是( )

A.人类在长期的历史发展过程中所创造的物质财富

B.在历史发展过程中,形成的具有民族特色的文化传统

C.在一定地域长时期形成的特定文化现象

D.地域文化的差异主要表现在国家与国家之间

巩 固 练 习

A

C

塔吉克斯坦是中亚唯一的内陆高山国。该国拥有整个中亚地区60%的水资源,境内山地和高原约占90%,其中约一半在海拔3000米以上,有“高山国”之称。读图完成第3题。

3.杜尚别坐落在吉萨尔盆地中,走进杜尚别会发现建筑物大多以平房为主。首都杜尚别形成的主要区位因素和建筑物以平房为主的原因( )

A.河流、防山洪暴发

B.矿产资源、减少海浪侵袭

C.地形、防震

D.政治因素、地质构造复杂

地理位置,位于地中海—喜马拉雅地震带附近

C

城市作为一种聚落景观,是人类文化的体现。不同地域的文化,宗教和社会观念等,都会对城市地域形态和空间结构产生深刻影响。中国建筑一般都有围墙,而美国建筑很少见到围墙。

4.以上现象说明( )

A.中国的发展历史比美国长 B.中国文化具有封闭性;西方文化具有开放性

C.中国与美国行政权力不同 D.美国社会比中国安全,无需围墙

在川西和滇西北横断山区,藏族传统民居是人类适应环境的产物,其房屋四周墙壁多用毛石垒砌,最厚处甚至达1米,大多数墙壁上薄下厚,墙壁开窗甚少,整面墙呈梯形,依山而建者,内坡仍为垂直。单座建筑占地不大,但常为多层建筑,底层可以作牲畜的圈,二层可以做人的居室、储藏室等,三层可以作经堂,供佛像、点酥油灯等。据此完成下题。

5.该地房屋墙体厚,开窗少的主要原因是( )

A.石材原料充足 B.防风控温

C.宗教信仰的影响 D.挡雨防水

6.与该地民居单座建筑占地不大,但常为多层建

筑相协调的自然条件是( )

A.寒冷的气候 B.视线不广,登高望远

C.地质稳定 D.平地少,向空中发展

B

B

D

下图为《清明上河图》(局部),反映了北宋都城东京(今河南开封)繁华的城市风貌。读图回答7~8题。

7.东京城形成的最有利条件是( )

A.文化底蕴深厚 B.商业繁荣发达

C.人口高度集聚 D.水陆交通便利

8.东京的城市功能主要以( )

A.行政功能为主 B.军事功能为主

C.文化功能为主 D.经济功能为主

东京城市都城:政治功能为主

D

A

D

B

A

B

安徽省南部地处亚热带季风气候区,气候湿热,地形以山地为主,对外交通不便,耕地稀少,当地传统的菜肴、民居、戏曲、农业生产等明显打上了地理环境的烙印。据此回答9~10题。

9.安徽省南部传统特色菜的选料较多采用( )

①海鲜 ②牛羊肉 ③山货 ④腌腊制品

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

10.下列叙述与安徽省南部地域文化特征相符的是( )

A.敬奉妈祖,盛行妈祖文化 B.农业以种植茶、竹等为特色

C.评剧、秦腔为传统地方戏曲 D.泥草房和吊脚楼是传统民居

“除了江边有少许的水田外,傈僳族人在陡峭的大山上垒石造地,在飘游的白云间扎木盖房,真可谓山多高,地多高,人也多高。为在大山上立稳脚跟,坚韧不拔的傈僳人发明了千只脚落地的建筑,即用众多高高矮矮的木柱支撑着房屋”。读图,完成11~12题。

11.这是一段野外考察游记,影响文中“千脚落地

式”房屋形成的主要因素是( )

A.地形 B.气候 C.河流 D.土壤

12.根据当地环境推测,此地较大村落的平面形态

可能是( )

A.团聚状 B.条带状 C.网状D.棋盘式

在日本,窨井盖已成为鲜明的城市名片。全国95%的城市拥有具有本地特色的井盖图案,其中不泛市花、市树、风景名胜、历史故事;有些井盖还安装了卫星定位系统,安置在低于地面数十厘米以下,上面铺设了沥青混凝土;在车流量较大的道路上,井盖由原来的圆柱形改为圆锥台形,以增强井盖和路面的吻合度。据此完成下列小题。

13.日本95%的城市拥有具有本地特色的井盖图案,说明日本( )

A.城市化水平高 B.城市经济发达

C.基础设施完善 D.地域文化浓厚

14.在低于地面以下的井盖上安装卫星定位系统,其主要作用是( )

A.防止偷盗 B.方便维修 C.指示道路 D.警示危险

15.下水井盖由圆柱形改为圆锥台形的主要目的是为了( )

A.路面更加平整 B.减少原料用量

C.减弱噪音污染 D.降低制造难度

D

B

C

第三节

地域文化和城乡景观

第二章 乡村和城镇

理解地域文化的含义,能够说明地域文化与城乡景观的关系。

举例说明地域文化在乡村景观上的体现。

举例说明地域文化在城镇景观上的体现。

【教学目标和要求】

观察景观图片,有什么差异?为何呈现这种差异?

←我国江南城镇粉墙黛粉黛瓦

↓瓦尔帕莱索色彩缤纷的景观

地域文化

地域文化与乡村景观

目 录

01

02

03

地域文化与城镇景观

一、地域文化

文化:是指人类社会发展过程创造出来的所有物质财富和精神财富之和。分为物质文化(建筑、服饰、饮食等,具有物质实体)和精神文化(宗教、制度、习俗、语言、道德、艺术等精神财富)。

1.地域文化

(1)含义:在特定的地域范围内形成的物质方面和非物质方面的文化。

(2)特点:

区域性:地域”是文化形成的地理背景,其范围大小不等。

多样性:地域文化在类型、组成和景观等方面多种多样。

独特性:地域文化打上了所在地域和时代的烙印,体现出不同的文化特质。

相对稳定性:地域文化的形成、发展和变化需要一个长期过程,在一定时期内相对稳定。

(3)景观:

概念:是指相对固定在地表的实体要素。

按地表要素是否受到人类影响:

自然景观,如行云飞瀑 、高山流水等较少受到人类的直接影响或未受人类的影响。

人文景观(也称文化景观),农田、村落、道路、建筑、雕塑等是人类的文化留在地球表面上的印记,是人类为了满足某种需要,利用自然物质加以创造的结果。

(4)不同地区的城乡景观差异

地域文化

城乡景观

城镇+乡村

自然+人文

城乡景观既包括聚落整体,又包括聚落内的建筑、道路等。不同的自然环境及长期以来的人类活动,给我们生活的城乡环境造就了特色各异的景观,并留下了丰富的历史文化遗存,使得我们生活的城市和乡村具有独特的风貌和个性。

十里不同风

百里不同俗

欣赏地域文化

欣赏地域文化

物质文化对资源环境具有较强的依赖性,直接受到自然条件的制约和影响。例如,传统民居建筑需要从材料、结构或样式上,适应各地不同的气候条件:寒冷地区要保暖、炎热地区要散热、多雨地区要利于排水、湿润地区要隔潮通风。

非物质文化也被打上了深深的自然烙印。例如,草原地区的民间艺术多具有豪放、粗犷的风格,而我国江南水乡的民间艺术则具有细腻、柔美的特征,等等。

yiyi

欣赏地域文化

二人转

踩高跷

扭秧歌

京剧

评剧

京韵大鼓

昆曲

越剧

江南丝竹

粤剧

崇拜海神

敬奉妈祖

山歌民歌

舞姿多彩

民族众多

川剧

性格泼辣

吃苦耐劳

高亢嘹亮的民歌,虔诚的宗教崇拜

清真寺

歌舞欢快

晋剧

秦腔

马头琴

那达慕

豪放粗犷

中国地域文化区

十里不同风百里不同俗——地域性

【活动】 理解红河哈尼梯田所蕴含的地域文化

红河哈尼族彝族自治州位于云南省东南部,地处横断山区(图2.32)。2013年红河哈尼梯田被评为世界文化遗产。每年秋收以后到次年春播以前的休耕时节,是这里的旅游旺季。层层水田映照着蓝天白云,宛若一幅幅油画,吸引了无数游客。

一千多年前,生活在这里的哈尼等民族就开辟了梯田,种植水稻(图2.33)。稻田的灌溉依赖山泉溪流。经长时间摸索,人们发现森林是涵养水源的宝库,必须保证山上的森林面积足够大,水源才能常年不枯,于是民间规定特定范围的森林不得砍伐。

这里处于季风气候区,年降水量不稳定,季节分配也不均匀。为了缓解用水矛盾,村民修筑了沟渠,连接各家的稻田。每个村都选出一位正直公正、责任心强的人来担任分水官,负责分配每一田块的用水量。各村之间也有分水的约定。尤其在干旱的季节,分水制度更为重要。这种传统一直延续至今。

材料二

【活动】 理解红河哈尼梯田所蕴含的地域文化

红河哈尼族彝族自治州位于云南省东南部,地处横断山区(图2.32)。2013年红河哈尼梯田被评为世界文化遗产。每年秋收以后到次年春播以前的休耕时节,是这里的旅游旺季。层层水田映照着蓝天白云,宛若一幅幅油画,吸引了无数游客。

森林—河流—村寨—梯田体系:

形成了 “人与自然高度协调的、可持续发展的、良性循环”的生态系统。系统中的关键是森林,有森林的保持水土、涵养水源的作用,该地水土流失少,滑坡、泥石流等自然灾害少,生活、生产的水源充足,村寨、梯田才能安全的发展,江河洪涝灾害少。一方面,哈尼族人的村寨在半山腰处可以获得清洁的水源,保证生活用水。另一方面,梯田在村寨下方,水流顺势而下,满足了水稻

生长对水的需要。而且森林中的大量有机

质以及哈尼人生活垃圾和人畜粪便,成为

丰富的肥料顺沟而下,流进梯田,养分被

吸收,污物被降解,最后又复归于河坝的

江河水网,演变成良性循环的农业生态系统。

讨论这些地域文化是否可以在代际之间传承、不同地方传播。

红河哈尼梯田文化景观已存在千年,延绵不绝,说明可以在代际之间传承

但伴随着经济的发展,原来自给自足的生产方式可能需要调整,适应新时代要求。由于自然环境和人文条件的差异,其他地方很难复制梯田文化景观,但是人与自然,人与人之间和谐相处的审美情趣,值得在不同地区传播

涵养水源、保持水土、净化水质

避免洪涝、获取优质水源、便于管理梯田

【探究活动1】

(1)梯田景观属于什么类型的景观?

(2)结合已有知识,解释“必须保

证山上的森林面积足够大,水源才

能常年不枯”的原理。

(3)为什么哈尼族人的村庄多分布在梯田上方的半山腰?

人文景观(乡村景观)

森林能够减慢地表径流速度,增加下渗和地下径流量,从而涵养水源,保持水土。

在梯田上方的半山腰发展农业可能对水源造成污染,因此哈尼族人把村落建在梯田上方,主要是为了获取清洁的水源,保证生活用水;梯田在村寨下方,水流顺势而下,满足了水稻生长对水的需要

半山腰不但气候舒适宜人,且方便到村寨下方的梯田里劳作

河谷地带,气候湿热,且易受洪水威胁,不适宜人类居住

2.哈尼梯田与村寨:

村寨位置:建在半山腰。

村寨形态:哈尼人居住的蘑菇房盖得十分精巧,土基墙、竹木架上面铺上茅草,屋顶有四个斜坡面,所以看起来很像一朵美丽的蘑菇。因此村寨本身体现了民族特色和审美情趣。

哈尼族梯田农耕文化形成的自然因素

①气候:云南地处低纬高原,受南亚季风干旱、雨季十分明显

②地形:横断山区,山地多,平地少

③水源:降水量空间分布差异大,雨季占全年降水85%以上,干季仅占15%;

④土壤:地势陡峭,降水多,易水土流失,开辟梯田保持水土,利用山泉、溪流灌溉农田

3、哈尼梯田的分水制度:

由来:这里处于亚热带季风气候区,年降水量不稳定,季节分配也不均匀。为了缓解用水矛盾,村民修筑了沟渠,连接各家的稻田。用来分配稻田的水源。

特点:每个村都选出一位正直公正、责任心强的人来担任分水官,负责分配每一田块的用水量。各村之间也有分水的约定。尤其在干旱的季节,分水制度更为重要。这种传统一直延续至今。

地域文化:分水制度凝聚的已经不仅仅是生产技术,而是人的情感,对待分水制已经不仅是对实用功能的欣赏,更是对对象存在的审美。

二、地域文化与乡村景观

乡村主要经济活动与自然的关系更为直接——乡村景观体现人地和谐理念:顺应自然,趋利避害。

如我国人多地少的丘陵地区:宅高田低的空间格局

乡村民居多分布于山麓的台地或高地,高宅可避洪水

农田则分布在相对较低的平坦地区,低田便于灌溉

② 乡村景观体现:社会组织形态、精神追求

我国南方传统土楼是一种大型居民建筑,以圆楼和方楼最常见,适宜聚族而居的生活和共御外敌的要求,体现了御外凝内的集体精神。

福建永定土楼

土楼景观特点、原因:圆形、方形的夯土群居建筑。高三、四层,一、二层无窗,仅有一个大门等→防御盗匪、猛兽袭击;防震、隔热保暖;土楼最高处设有瞭望台→了解敌情。

土楼选址原因:客家人为躲避战乱,选择在闽西山区定居,受地形和当地居民的影响,只能选择在山区小平地建屋。

土楼选材原因:山区取土、石,伐林、竹,就地取材,方便且造价低。

土楼反映的地域文化特点:

体现了客家人聚族而居的风俗民情;

追求居住安全、家族兴旺团结,御外凝内的客家文化特色。

案例 宏村景观与地域文化

读宏村景观及格局示意图,思考:

以宏村代表的徽州文化村落,其整个村落布局的核心是?

村落布局的核心是水。

② 分析宏村水系在村落中起到什么作用?

水系不仅能解决村民生产、生活用水和消防用水,调节气温,创造良好的人居环境

还营造湖光山色交相辉映的意境,体现了古人顺应自然,利用自然,人与自然和谐统一的思想

③ 以宏村为例,说明应如何保护古村落文化景观。

注重保护村落赖以生存的田地、山林、河流及其生态环境,使村落保持主持的生产、居住

保护祠堂、书院,保持村落文化的记忆,重视村落发展诉求,维护村落文化景观发展

黄土高原窑洞

特点:冬暖夏凉,节省建筑材料

原因:冬季寒冷,夏季高温,降水较少,黄土直立

北方民居

特点:屋顶较平,门窗少且小,墙较厚

原因:冬季寒冷,降水较少

蒙古包

特点:便于拆卸、架设和搬运

原因:冬季寒冷,草地广阔,居民以游牧生活为主

江南民居

特点:屋顶倾斜,门窗多且大,墙较薄,便于通风散热

原因:湿热

传统民居与地理环境的关系

云南傣族竹楼

特点:通风散热,防潮和防虫

原因:湿热,爬行动物、虫类多

青藏高原碉楼

特点:平顶,门窗少,墙厚

原因:高寒,光照强

新疆平顶屋

特点:屋顶平,墙厚窗小

原因:气候干燥,多风沙,太阳辐射强

因纽特人冰屋

特点:防寒保暖,节省建筑材料

原因:终年寒冷,少有高大植被

民居是人们在适应改造自然环境中创造出来的,与当地自然环境联系紧密。

英国乡土民居

肯尼亚茅草屋

伊朗风塔

英国乡土民居英国降水较多,乡土民居以乡村式的茅草农舍为代表,屋顶坡度较大,利于排水。

草原面积广大,草屋的建筑充分考虑了就地取材的原则。

气候酷热,风塔是建筑物中用来通风降温的建构。外部的空气经过这一系统降温后飘散到各个房间,让主人享受着酷暑中的阵阵清爽。

哈尼族梯田生态系统被文化生态学家盛赞为江河—森林—村寨—梯田同构的“人与自然高度协调的、良性循环的生态系统”。据此完成1-2题。

1.维持这一生态系统,实现“人与自然高度协调”的关键是( )

A.提供水源的江河 B.受村规、民约保护的森林

C.哈尼族的村寨 D.层层叠叠的梯田

2.哈尼族人村寨的选址,主要目的是 ( )

A.对外交通便利 B.避免洪涝灾害

C.获得清洁的水源 D.观赏梯田美景

地坑院被称为中国北方的“地下四合院”,已有约四千年历史。地坑院的构造是在平整的地面上挖一个正方形或长方形的深坑,深6~7米,

然后在坑的四壁挖若干孔窑洞,其中一孔窑洞凿成斜

坡,形成阶梯状弧形通道通向地面,以便人们出行。

3.图中地坑院出入通道周围的砖墙,主要作用是( )

A.挡风 B.防水 C.阻沙 D.美化

森林具有多种生态功能,是系统的核心

B

C

B

三、地域文化与城镇景观

地域文化对城市景观的影响主要体现在城市的色彩、色调、城市建筑的空间布局、建筑风格等方面。

1、城镇的色调、色彩体现文化底蕴

城市建筑:中国浙江乌镇(江南)

建筑色彩色调:粉墙黛瓦

原因:

人地和谐方面:当地多山水,白灰抹墙,黑瓦遮房顶建筑,散布于青山绿水中,低调而又淡雅,与秀美山川相辉映,构成一幅迷人的水墨画;

传统思想方面:徽州深受儒家及老庄思想的浸润,当地人喜欢素雅洁净的色彩风格,黑瓦白墙对应“天地”之意。

建材选用方面:灰黑瓦由当地土壤烧制,刷墙用的白灰也取自本地。

采光角度方面:白色墙壁还能增加院落和室内的光线,适应徽州多云、光照不够的特点。

文化内涵:追求“返璞归真,回归自然”的精神,人与自然的和谐,还体现中华文明的内敛含蓄

城市建筑:意大利佛罗伦萨

建筑色彩色调:黄橙交织

原因:佛罗伦萨位于地中海气候区,最典型的天气是阳光下的蓝天白云,与色彩鲜艳的墙壁、深绿色的百叶窗、深红色的屋顶形成一种和谐之美

文化内涵:追求“返璞归真,回归自然”的精神,人与自然的和谐

城市建筑:智利瓦尔帕莱索老城区

建筑色彩色调:五彩缤纷

原因:与该港口城市同欧洲的贸易往来有很大关系。港口贸易的主要运输工具是船,修船工将修船剩下的油漆调为各种颜色涂在自家的房子上,可以防止海风对木制房屋的侵蚀。这种习俗就一直延续到城市的建筑风貌上。

文化内涵:反映了当地的生产特点和风俗习惯。体现了人们追求“返璞归真,回归自然”的精神,人与自然的和谐。五彩缤纷显示出该地居民的热情奔放与精明

2、城镇建筑反映文化意识和审美情趣

城镇中的各种建筑,不单纯是为某种用途而建造的,它还反映了某种文化意识和审美情趣。

四合院坐北朝南,由北侧的正房、南侧的倒座房、东西两侧的厢房组成,宅院中部开敞空间是家庭成员劳作、休闲的场所。家庭成员居住在不同的房间里,长辈居正房,晚辈住厢房,佣人住倒座房。体现了我国上下尊卑、长幼有序的传统观念,思想相对保守。

我国古代都城如故宫,建设突出以君王为中心的思想,强调城郭方正、对称,宫城居中。突出皇权地位至高无上。

影壁也称照壁

是中国传统建筑中用于遮挡视线的墙壁。

正房

北京老城的四合院以北房为尊,两厢次之,倒座为宾,杂屋为附。东、西、南、北四面房子围合起来形成的内院式住宅。

1、四合院的建筑格局体现了中国人的什么性格特征和文化特征?

体现了中国人性格的内向性和封闭性,体现了正统、严谨、长幼、尊卑有序的文化特点。

北京属温带大陆性季风气候,冬季寒冷干燥,春旱多风沙。坐北朝南,大门开在东南角,向阳冬季多采光,可保温防寒避风沙,因为寒风从西北而来,且冬春季多风沙;墙壁和屋顶都比较厚实,可保暖抗寒,因为冬季寒冷。体现了人们顺应自然,尊重自然的文化意识。

2、试从我国北方地区气候的角度,分析四合院的建筑格局和特点及形成原因,体现了什么文化意识?

3、一所民居有其文化意蕴,而一座城镇的空间格局,或整体或局部,也能反映某种价值追求,说明我国古代都城反映的价值追求。

我国古代都城,建设突出以君王为中心的思想,强调城郭方正、对称,宫城居中,突出皇权地位至高无上。

徽派建筑

西递宏村

徽派民居是徽州文化的典型代表,院落坐北朝南,依山傍水,高墙丰富,马头翘角,黑瓦白墙,以天井解决内采光和通风问题。

马头墙

安徽宏村位于黄山余脉南部,被誉为“画里的乡村”。宏村背山面水,村中建筑密集排布,小巷狭仄,且巷中遍布水道,民居白墙黑瓦,房屋山墙多采用“马头墙”的形式。

1.“背山”“面水”的区位对宏村的影响是( )

A.“背山”利于冬季通风

B.“背山”利于冬季降水

C.“面水”利于夏季通风

D.“面水”利于增大温差

2.宏村的民居风格能反映出当地的气候特征是( )

A.春季多风 B.夏季炎热

C.秋季多雨 D.冬季寒冷

3.宏村民居采用“马头墙”的作用不包括( )

A.收集雨水 B.增强遮阴

C.防范火灾 D.增加美感

C

B

A

3、城镇空间格局反映某种价值追求

地域 地域文化 城市格局

中国 古代城市建设体现了_________的思想,在功能分区上反映出严格的_________ 都城以宫殿为中心并确定_______,构建城市的基本骨架。

欧洲 欧洲发展历史悠久,城市中多著名建筑,人们不愿意让现代化建筑夺去历史建筑的风采,为了保护这些文化遗产,近代产业革命后建起的高层建筑物大多位于城市中心的外围。 城市多围绕_____、市政厅、_________布局,中心与四周的建筑物_____差别小,高层建筑一般在城市_____

美国 美国历史短,早期移民大部分来自欧洲,沿袭了欧洲自由主义精神的传统,在后来的发展中形成了有别于欧洲的现代文化特征 中心多围绕__________布局,外围建筑高度逐渐下降,并逐渐形成连绵的城市带。(原因:美国人注重经济效益,强调实用性现代化大都市)

皇权至上

等级制度

中轴线

教堂

城市广场

高度

外围

摩天大楼

欧洲城市中心多广场、教堂;而美国城市中心则是多摩天大楼,其原因是什么?

发展历史差异

建筑结构 中国建筑 围墙是主要景观,城有城墙,园有园墙,宅有宅墙,庙有庙墙;园林讲究含蓄,显而不露,引而不发,忌直求曲,忌宽求窄 中国地域文化具有很强的内向性、封闭性,而西方文化以外向、开放著称 中西方地域文化差异

美国建筑 绝少围墙,园林强调整齐划一,均衡对称,直率敞朗,和盘托出

建筑 风格 中国宫殿式建筑的红墙、黄瓦、飞檐、斗拱,宫廷中的楼、台、殿、阁与西方宫廷中的喷泉、雕塑等明显不同;中国民居“四合院”与西方的花园、洋房、绿篱、草地明显不同 东方古代建筑突出皇权的重要地位,西方国家城市建筑表现出教堂占优势地位 中西方统治权力不同

地域文化在城乡景观上的体现——建筑结构、建筑风格

地域文化在城乡景观上的体现-院落格局

中式园林:含而不露、小巧玲珑,建筑和水面相得益彰。有围墙、内向性、封闭性。

西方园林:整齐划一,均衡对称,线条简洁,结构明朗,气势恢弘。无围墙、外向性、开放性。

在建筑风格上的体现

建筑风格也不是一成不变的,当地域文化发生变化,或者受其他地域文化的渗透影响,相应地,建筑风格也会随之变化。

上海石库门建筑(中共一大会址)

海口市 骑楼老街

城 市 建 筑

布局

结构

风格

美国城市中心多摩天大楼,建筑高度向郊区递减

地 域 文 化

欧洲城市中心多为广场、教堂等建筑,高层建筑在中心以外

多有围墙,讲究含蓄、显而不露、引而不发、忌直求曲、忌宽求窄、内向性、封闭性;突出皇权地位

少有围墙,直率敞朗、和盘托出、整齐划一、均衡对称、外向性、开放性;突出宗教地位

中国宫殿式的红墙、黄瓦、飞檐、斗拱。民居:四合院

西方宫廷的喷泉、雕塑;

民居:花园洋房

发展历史不同

文化差异

统治权利差异

地域文化差异

小结:地域文化对城镇建筑的影响

案例

人家尽枕河

苏州位于太湖之滨,是大运河沿岸的商贸重镇,素有“水城在”的双棋盘格“东方威尼斯”。两千余年来,苏州基本保持着“河街相邻、水陆并行”双棋格局。城内有“三横四直”的骨干水系通向千家万户。传统民居临水而建,多为二三层的砖木结构楼房,有些会修建阁楼。沿河房屋高低起伏、错落有致,外墙多为白色,屋顶用青灰小瓦,木质柱廊漆以黑、褐色,淡雅朴素。纵横交错的水道既是交 通通道,也是商贸通道。 “君到姑苏见,人家尽枕河。古宫闲地少, 水港小福,这是唐朝诗人杜荀鹤对苏州水乡景观的生动描述。

改革开放以来,苏州工业化迅速发展,城市规模不断扩展,城市面貌发生明天覆地的变化。但是,苏州的历史街区见不到高楼大厦和现代风格的建筑,仍然维 持着水、陆双棋盘格局,临河建筑仍保持粉墙黛瓦的传统风格。

苏州传统民居大都临水而建,故诗人说“人家尽枕河”。请分析形成这种景观的原因。

苏州地处亚热带季风区的长江中下游平原,气侯温暖湿润,地势低平,水网密布。

这里物产丰富,商贸往来频繁,文化发达。沿河民居一边临河、一边依街,既方便生活,又方便水运和贸易。

课堂小结

地域文化概述

体现人地和谐理念

体现社会组织形态、精神追求

体现深厚的文化底蕴

反应文化意识和审美情趣

地域文化

和城乡景观

地域文化与

乡 村 景 观

地域文化与

城 镇 景 观

地域文化

景观

城乡景观

反应某种价值追求

存在问题:

我国经济快速发展,人口不断增长,有些地区城乡建设无序推进,土地开发强度过大,导致民族文化和传统特色逐渐消失。

传承与保护:

保护地域文化,将传统的、民族的文化特征融入现代建筑之中;

协调好老城区与新城区的发展关系;

促成历史文化与现代生活的和谐。

1.最能够体现地域文化特征的是城市中的( )

A.建筑风格 B.服装服饰 C.饮食习惯 D.绿地面积

地域文化是指在一定地域长时期形成的特定文化现象,据此回答第2题。

2.下列关于地域文化叙述正确的是( )

A.人类在长期的历史发展过程中所创造的物质财富

B.在历史发展过程中,形成的具有民族特色的文化传统

C.在一定地域长时期形成的特定文化现象

D.地域文化的差异主要表现在国家与国家之间

巩 固 练 习

A

C

塔吉克斯坦是中亚唯一的内陆高山国。该国拥有整个中亚地区60%的水资源,境内山地和高原约占90%,其中约一半在海拔3000米以上,有“高山国”之称。读图完成第3题。

3.杜尚别坐落在吉萨尔盆地中,走进杜尚别会发现建筑物大多以平房为主。首都杜尚别形成的主要区位因素和建筑物以平房为主的原因( )

A.河流、防山洪暴发

B.矿产资源、减少海浪侵袭

C.地形、防震

D.政治因素、地质构造复杂

地理位置,位于地中海—喜马拉雅地震带附近

C

城市作为一种聚落景观,是人类文化的体现。不同地域的文化,宗教和社会观念等,都会对城市地域形态和空间结构产生深刻影响。中国建筑一般都有围墙,而美国建筑很少见到围墙。

4.以上现象说明( )

A.中国的发展历史比美国长 B.中国文化具有封闭性;西方文化具有开放性

C.中国与美国行政权力不同 D.美国社会比中国安全,无需围墙

在川西和滇西北横断山区,藏族传统民居是人类适应环境的产物,其房屋四周墙壁多用毛石垒砌,最厚处甚至达1米,大多数墙壁上薄下厚,墙壁开窗甚少,整面墙呈梯形,依山而建者,内坡仍为垂直。单座建筑占地不大,但常为多层建筑,底层可以作牲畜的圈,二层可以做人的居室、储藏室等,三层可以作经堂,供佛像、点酥油灯等。据此完成下题。

5.该地房屋墙体厚,开窗少的主要原因是( )

A.石材原料充足 B.防风控温

C.宗教信仰的影响 D.挡雨防水

6.与该地民居单座建筑占地不大,但常为多层建

筑相协调的自然条件是( )

A.寒冷的气候 B.视线不广,登高望远

C.地质稳定 D.平地少,向空中发展

B

B

D

下图为《清明上河图》(局部),反映了北宋都城东京(今河南开封)繁华的城市风貌。读图回答7~8题。

7.东京城形成的最有利条件是( )

A.文化底蕴深厚 B.商业繁荣发达

C.人口高度集聚 D.水陆交通便利

8.东京的城市功能主要以( )

A.行政功能为主 B.军事功能为主

C.文化功能为主 D.经济功能为主

东京城市都城:政治功能为主

D

A

D

B

A

B

安徽省南部地处亚热带季风气候区,气候湿热,地形以山地为主,对外交通不便,耕地稀少,当地传统的菜肴、民居、戏曲、农业生产等明显打上了地理环境的烙印。据此回答9~10题。

9.安徽省南部传统特色菜的选料较多采用( )

①海鲜 ②牛羊肉 ③山货 ④腌腊制品

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

10.下列叙述与安徽省南部地域文化特征相符的是( )

A.敬奉妈祖,盛行妈祖文化 B.农业以种植茶、竹等为特色

C.评剧、秦腔为传统地方戏曲 D.泥草房和吊脚楼是传统民居

“除了江边有少许的水田外,傈僳族人在陡峭的大山上垒石造地,在飘游的白云间扎木盖房,真可谓山多高,地多高,人也多高。为在大山上立稳脚跟,坚韧不拔的傈僳人发明了千只脚落地的建筑,即用众多高高矮矮的木柱支撑着房屋”。读图,完成11~12题。

11.这是一段野外考察游记,影响文中“千脚落地

式”房屋形成的主要因素是( )

A.地形 B.气候 C.河流 D.土壤

12.根据当地环境推测,此地较大村落的平面形态

可能是( )

A.团聚状 B.条带状 C.网状D.棋盘式

在日本,窨井盖已成为鲜明的城市名片。全国95%的城市拥有具有本地特色的井盖图案,其中不泛市花、市树、风景名胜、历史故事;有些井盖还安装了卫星定位系统,安置在低于地面数十厘米以下,上面铺设了沥青混凝土;在车流量较大的道路上,井盖由原来的圆柱形改为圆锥台形,以增强井盖和路面的吻合度。据此完成下列小题。

13.日本95%的城市拥有具有本地特色的井盖图案,说明日本( )

A.城市化水平高 B.城市经济发达

C.基础设施完善 D.地域文化浓厚

14.在低于地面以下的井盖上安装卫星定位系统,其主要作用是( )

A.防止偷盗 B.方便维修 C.指示道路 D.警示危险

15.下水井盖由圆柱形改为圆锥台形的主要目的是为了( )

A.路面更加平整 B.减少原料用量

C.减弱噪音污染 D.降低制造难度

D

B

C

同课章节目录

- 第一章 人口

- 第一节 人口分布

- 第二节 人口迁移

- 第三节 人口容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇空间结构

- 第二节 城镇化

- 第三节 地域文化与城乡景观

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 产业区位因素

- 第一节 农业区位因素及其变化

- 第二节 工业区位因素及其变化

- 第三节 服务业区位因素及其变化

- 问题研究 实体商店何去何从

- 第四章 交通运输布局与区域发展

- 第一节 区域发展对交通运输布局的影响

- 第二节 交通运输布局对区域发展的影响

- 问题研究 城市交通如何疏堵

- 第五章 环境与发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 走向人地协调——可持续发展

- 第三节 中国国家发展战略举例

- 问题研究 低碳食品知多少