部编版小学语文六年级下册第一单元高频考点检测卷-(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版小学语文六年级下册第一单元高频考点检测卷-(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 981.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-22 22:14:26 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第一单元高频考点检测卷-小学语文六年级下册部编版

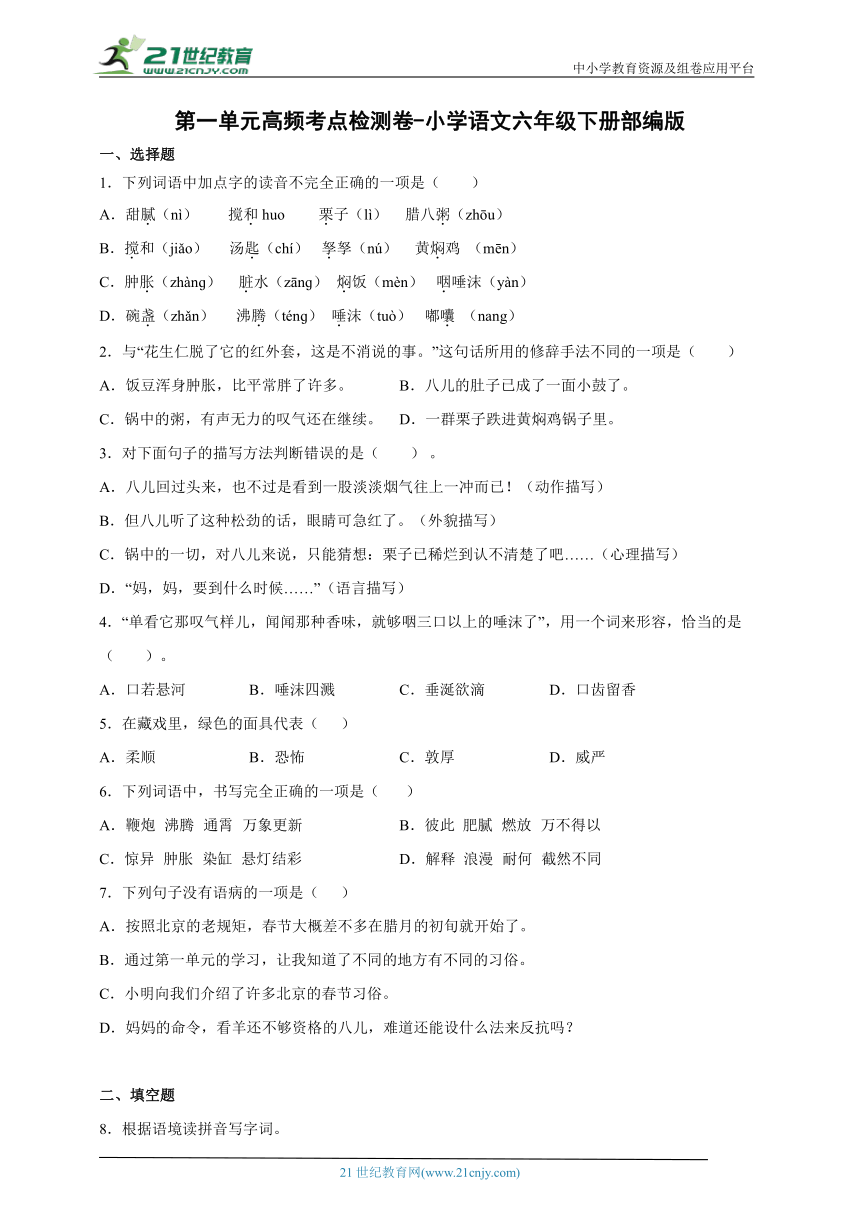

一、选择题

1.下列词语中加点字的读音不完全正确的一项是( )

A.甜腻(nì) 搅和huo 栗子(lì) 腊八粥(zhōu)

B.搅和(jiǎo) 汤匙(chí) 孥孥(nú) 黄焖鸡 (mēn)

C.肿胀(zhànɡ) 脏水(zānɡ) 焖饭(mèn) 咽唾沫(yàn)

D.碗盏(zhǎn) 沸腾(ténɡ) 唾沫(tuò) 嘟囔 (nang)

2.与“花生仁脱了它的红外套,这是不消说的事。”这句话所用的修辞手法不同的一项是( )

A.饭豆浑身肿胀,比平常胖了许多。 B.八儿的肚子已成了一面小鼓了。

C.锅中的粥,有声无力的叹气还在继续。 D.一群栗子跌进黄焖鸡锅子里。

3.对下面句子的描写方法判断错误的是( ) 。

A.八儿回过头来,也不过是看到一股淡淡烟气往上一冲而已!(动作描写)

B.但八儿听了这种松劲的话,眼睛可急红了。(外貌描写)

C.锅中的一切,对八儿来说,只能猜想:栗子已稀烂到认不清楚了吧……(心理描写)

D.“妈,妈,要到什么时候……”(语言描写)

4.“单看它那叹气样儿,闻闻那种香味,就够咽三口以上的唾沫了”,用一个词来形容,恰当的是( )。

A.口若悬河 B.唾沫四溅 C.垂涎欲滴 D.口齿留香

5.在藏戏里,绿色的面具代表( )

A.柔顺 B.恐怖 C.敦厚 D.威严

6.下列词语中,书写完全正确的一项是( )

A.鞭炮 沸腾 通霄 万象更新 B.彼此 肥腻 燃放 万不得以

C.惊异 肿胀 染缸 悬灯结彩 D.解释 浪漫 耐何 截然不同

7.下列句子没有语病的一项是( )

A.按照北京的老规矩,春节大概差不多在腊月的初旬就开始了。

B.通过第一单元的学习,让我知道了不同的地方有不同的习俗。

C.小明向我们介绍了许多北京的春节习俗。

D.妈妈的命令,看羊还不够资格的八儿,难道还能设什么法来反抗吗?

二、填空题

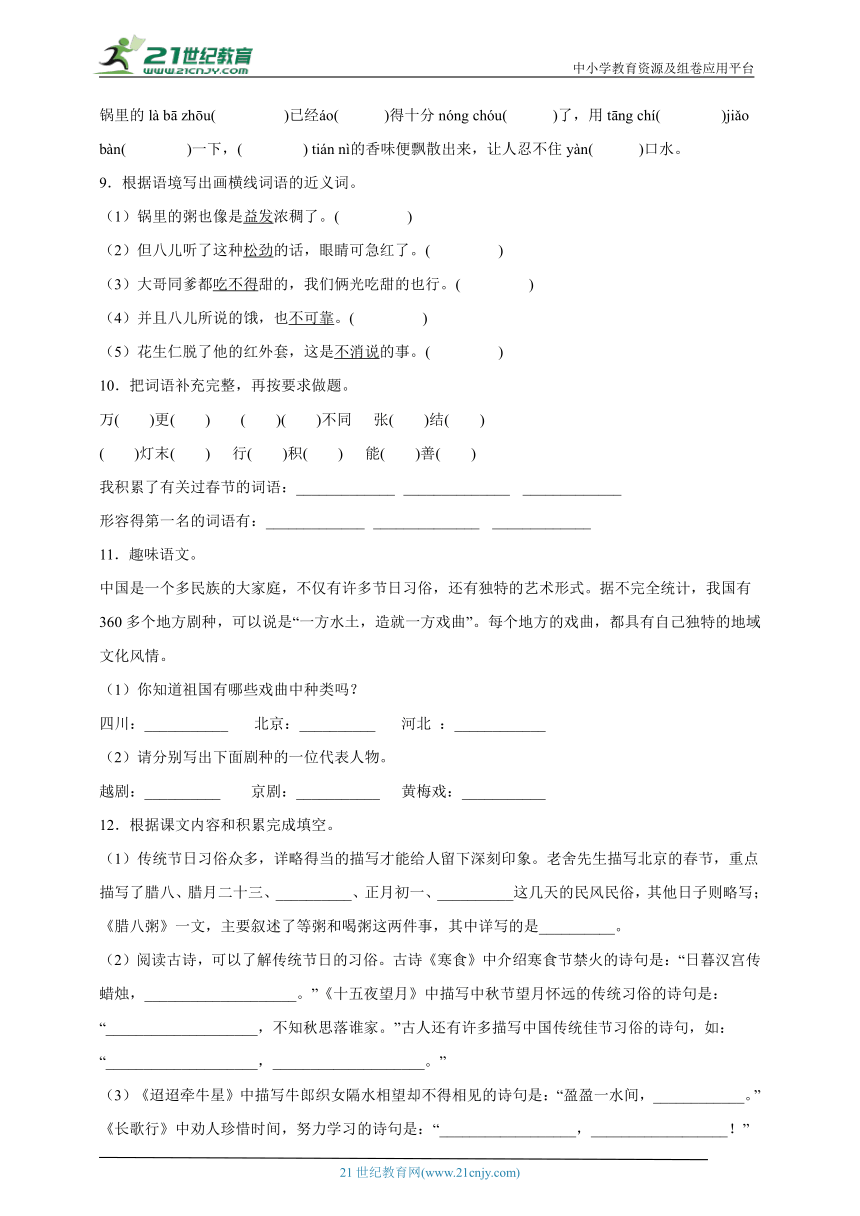

8.根据语境读拼音写字词。

锅里的là bā zhōu( )已经áo( )得十分nóng chóu( )了,用tāng chí( )jiǎo bàn( )一下,( ) tián nì的香味便飘散出来,让人忍不住yàn( )口水。

9.根据语境写出画横线词语的近义词。

(1)锅里的粥也像是益发浓稠了。( )

(2)但八儿听了这种松劲的话,眼睛可急红了。( )

(3)大哥同爹都吃不得甜的,我们俩光吃甜的也行。( )

(4)并且八儿所说的饿,也不可靠。( )

(5)花生仁脱了他的红外套,这是不消说的事。( )

10.把词语补充完整,再按要求做题。

万( )更( ) ( )( )不同 张( )结( )

( )灯末( ) 行( )积( ) 能( )善( )

我积累了有关过春节的词语:_____________ ______________ _____________

形容得第一名的词语有:_____________ ______________ _____________

11.趣味语文。

中国是一个多民族的大家庭,不仅有许多节日习俗,还有独特的艺术形式。据不完全统计,我国有360多个地方剧种,可以说是“一方水土,造就一方戏曲”。每个地方的戏曲,都具有自己独特的地域文化风情。

(1)你知道祖国有哪些戏曲中种类吗?

四川:___________ 北京:__________ 河北 :____________

(2)请分别写出下面剧种的一位代表人物。

越剧:__________ 京剧:___________ 黄梅戏:___________

12.根据课文内容和积累完成填空。

(1)传统节日习俗众多,详略得当的描写才能给人留下深刻印象。老舍先生描写北京的春节,重点描写了腊八、腊月二十三、__________、正月初一、__________这几天的民风民俗,其他日子则略写;《腊八粥》一文,主要叙述了等粥和喝粥这两件事,其中详写的是__________。

(2)阅读古诗,可以了解传统节日的习俗。古诗《寒食》中介绍寒食节禁火的诗句是:“日暮汉宫传蜡烛,____________________。”《十五夜望月》中描写中秋节望月怀远的传统习俗的诗句是:“____________________,不知秋思落谁家。”古人还有许多描写中国传统佳节习俗的诗句,如:“____________________,____________________。”

(3)《迢迢牵牛星》中描写牛郎织女隔水相望却不得相见的诗句是:“盈盈一水间,____________。”《长歌行》中劝人珍惜时间,努力学习的诗句是:“__________________,__________________!”

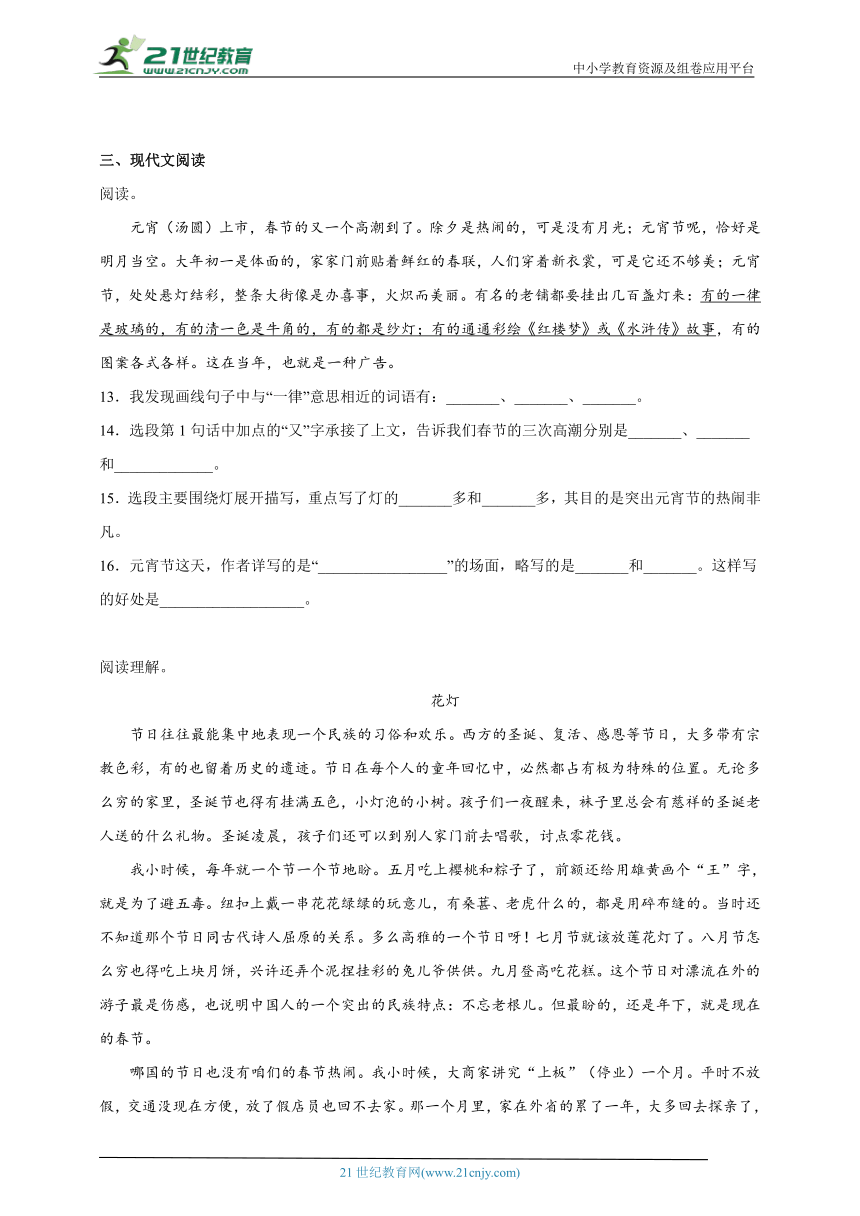

三、现代文阅读

阅读。

元宵(汤圆)上市,春节的又一个高潮到了。除夕是热闹的,可是没有月光;元宵节呢,恰好是明月当空。大年初一是体面的,家家门前贴着鲜红的春联,人们穿着新衣裳,可是它还不够美;元宵节,处处悬灯结彩,整条大街像是办喜事,火炽而美丽。有名的老铺都要挂出几百盏灯来:有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯;有的通通彩绘《红楼梦》或《水浒传》故事,有的图案各式各样。这在当年,也就是一种广告。

13.我发现画线句子中与“一律”意思相近的词语有:_______、_______、_______。

14.选段第1句话中加点的“又”字承接了上文,告诉我们春节的三次高潮分别是_______、_______和_____________。

15.选段主要围绕灯展开描写,重点写了灯的_______多和_______多,其目的是突出元宵节的热闹非凡。

16.元宵节这天,作者详写的是“_________________”的场面,略写的是_______和_______。这样写的好处是___________________。

阅读理解。

花灯

节日往往最能集中地表现一个民族的习俗和欢乐。西方的圣诞、复活、感恩等节日,大多带有宗教色彩,有的也留着历史的遗迹。节日在每个人的童年回忆中,必然都占有极为特殊的位置。无论多么穷的家里,圣诞节也得有挂满五色,小灯泡的小树。孩子们一夜醒来,袜子里总会有慈祥的圣诞老人送的什么礼物。圣诞凌晨,孩子们还可以到别人家门前去唱歌,讨点零花钱。

我小时候,每年就一个节一个节地盼。五月吃上樱桃和粽子了,前额还给用雄黄画个“王”字,就是为了避五毒。纽扣上戴一串花花绿绿的玩意儿,有桑葚、老虎什么的,都是用碎布缝的。当时还不知道那个节日同古代诗人屈原的关系。多么高雅的一个节日呀!七月节就该放莲花灯了。八月节怎么穷也得吃上块月饼,兴许还弄个泥捏挂彩的兔儿爷供供。九月登高吃花糕。这个节日对漂流在外的游子最是伤感,也说明中国人的一个突出的民族特点:不忘老根儿。但最盼的,还是年下,就是现在的春节。

哪国的节日也没有咱们的春节热闹。我小时候,大商家讲究“上板”(停业)一个月。平时不放假,交通没现在方便,放了假店员也回不去家。那一个月里,家在外省的累了一年,大多回去探亲了,剩下的掌柜和伙计们就关起门来使劲地敲锣打鼓。

正月里欢乐的高峰,无疑是上元佳节——也叫灯节。从初十起就热闹,一直到十五。花灯可是真正的艺术品。有圆的、方的、八角的,有谁都买得起的各色纸灯笼,也有绢的、纱的和玻璃的。有富丽堂皇的宫灯,也有仿各种动物的羊灯、狮子灯。羊灯通身糊着细白穗子,脑袋还会摇动。另外有一种官府使用的大型纸灯,名字取得别致,叫“气死风”。这种灯通身涂了桐油,糊得又特别严实,风怎么也吹不进来,所以能把风气死。

灯,是店铺最有吸引力的广告。所以一到灯节,哪里铺子多,哪里的花灯就更热闹。

60年代初的一次春节,厂甸又开市。而且正月十五,北海还举行了花灯晚会。当时我一边儿逛灯一边儿想:是呀,过去那些乌七八糟的要去掉,可像这样的季节性的游乐恢复起来,岂不大可丰富一下市民的生活。

17.找出文中的一句过渡句,并写下来。

______________________________________________________________。

18.作者在文中都介绍了哪些花灯?请最少说出三种来。

______________________________________________________________。

19.文中第2自然段简要介绍了中国的一些传统节日,读一读,填空。

五月,节日名为_________________,七月,节日名为_________________,八月,节日名为_________________,九月,节日名为_________________,以上的月份指的都是_________________历月份。中国的传统节日还有_________________。

20.作者介绍中国人过春节的情景,为什么要先写西方人如何过圣诞节?

______________________________________________________________。

四、诗词曲鉴赏

阅读《十五夜望月》,回答问题。

十五夜望月

[唐]王建

中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?

21.写出前两句诗的意思。

____________________________________________________________________

22.后人对王建的炼字的功夫十分推崇,请你从诗中选择一个你感受最深的字,品味它的妙处,并用简洁的文字表达出来。

_____________________________________________________________________

五、书面表达

23.习作。

同学们,你的家乡有什么风俗习惯?你参加过什么节日的风俗活动?请你根据亲身经历写一篇作文。

要求:(1)详略得当。

(2)题目自拟,不少于500字。

参考答案:

1.B

【详解】本题考查学生对字音的辨析能力。

正确读准字音注意区别形近字、多音字的读音,还要注意声调、韵母的区别,平时要多读多练。

B.黄焖鸡mēn——mèn:黄焖鸡又叫香鸡煲、浓汁鸡煲,属于鲁菜系家常菜品,起源于山东省济南市。

故本题选B。

2.B

【详解】本题考查修辞手法。

例句子把花生煮得掉了皮说成脱了红外套,运用的是拟人的修辞手法。

A.“浑身肿胀”把饭豆当作人来写,运用了拟人的修辞手法。

B.把“肚子”比作“小鼓”,用了比喻的修辞手法。

C.“有声无力的叹气”把粥当作人来写,运用了拟人的修辞手法。

D.“一群”和“跌进”把栗子当作人来写,运用了拟人的修辞手法。

3.B

【详解】本题考查人物描写。

B.错误。由句子“但八儿听了这种松劲的话,眼睛可急红了。”中“眼睛可急红”可知,这句话采用了神态描写。

故本题选B。

4.C

【详解】本题考查词语理解。

A.口若悬河:说话滔滔不绝,如瀑布倾泻下来一样。形容能言善辩。

B.唾沫四溅:说话时像贲水似的,一张口全是口水。

C.垂涎欲滴:嘴馋得口水都要滴下来了。形容非常贪馋或羡慕。

D.口齿留香:形容食物可口香甜,令人回味。

题干中“就够咽三口以上的唾沫了”可知,指的是“垂涎欲滴”。故本题选C。

5.A

【详解】本题考查对课文内容的掌握。

《藏戏》以生动传神的语言,具体介绍了藏戏的形成过程及其独特的艺术形式,表现了藏戏鲜明的民族特点和不可抗拒的艺术魅力。

根据原文句子“ 王妃的面具是绿色的,绿色代表柔顺。”可知A正确。

6.C

【详解】本题考查的是字形易错字。

注意平时对易错字的积累和识记,本题中书写完全正确的是C项。

A项:通霄——通宵

B项:万不得以——万不得已

D项:耐何——奈何

7.D

【详解】本题考查对病句的辨析。

A选项,有语病,“大概”和“差不多”意思相同,重复累赘,应任意删除一个。

B选项,有语病,缺少主语,应去掉“让”。

C选项,有语病,词序颠倒,指义不明,“许多”应该放在“北京”的后面。

D选项,正确。

8. 腊八粥 熬 浓稠 汤匙 搅拌 甜腻 咽

【详解】本题考查看拼音写词语的能力。

解答本题,首先读一读拼音,知道要写什么词语,然后写出正确的词语,写完后读一读,看看是否正确。注意掌握生字的结构和易错点,本题“腊、粥、熬、稠、匙、搅、拌、腻、咽”笔画较复杂,易写错,需注意。

9. 更加 泄气 吃不了 不可信 不用说

【详解】本题考查学生对近义词的理解与识记。

(1)益发:越发;更加。近义词有越发、更其、越加。

(2)松劲:降低紧张用力的程度。。近义词有松懈、懈怠、放松、松驰。

(3)吃不得:不堪食用,不可食。近义词有吃不了。

(4)不可靠:不能令人依靠。近义词有离谱、玄乎、不靠谱。

(5)不消说:言不必说。近义词有不让说,不受说。

10. 象 新 与 众 灯 彩 残 庙 善 德 言 辩 辞旧迎新 新春佳节 恭贺新喜 独占鳌头 荣登榜首 首屈一指

【详解】考查词语识记。

万象更新:事物或景象改换了样子,出现了一番新气象。

与众不同:跟大家不一样。

张灯结彩:挂上灯笼,系上彩绸。形容节日或有喜庆的事的繁华景象。

残灯末庙:快要熄灭的灯,将要结束的庙会;比喻事情已经衰落,接近完结。

行善积德:行是行为,善是无私,行为的无私就是行善,积德是行善的必然结果。

能言善辩:很会说话,善于辩论。

有关过春节的词语还有吉祥如意、欢天喜地、祥云瑞气。

形容得第一名的词语还有无出其右、状元及第。

11. 川剧 京剧 评剧 袁雪芬 梅兰芳 严凤英

【详解】考查中国戏曲。

(1)川剧,俗称川戏,主要流行于中国西南地区川渝云贵四省市的汉族地区,是融汇高腔、昆曲、胡琴(即皮黄)、弹戏(即梆子)和四川民间灯戏五种声腔艺术而成的传统剧种。

京剧,又称平剧、京戏等,是中国影响最大的戏曲剧种,分布地以北京为中心,遍及全国各地。

评剧,流传于中国北方,是汉族传统戏曲剧种之一,是广大人民所喜闻乐见的剧种之一,位列中国五大戏曲剧种。曾有观点认为是中国第二大剧种。清末在河北滦县一带的小曲"对口莲花落"基础上形成,先是在河北农村流行,后进入唐山,称“唐山落子”。

(2)袁雪芬是越剧袁派创始人,其唱腔旋律淳朴,节奏多变,感情真挚深沉,韵味醇厚,委婉缠绵,声情并茂,在表演上重视刻画人物性格和内心活动。

梅兰芳名澜,又名鹤鸣,乳名裙姊,字畹华,别署缀玉轩主人,艺名兰芳。北京人,祖籍江苏泰州。中国京剧表演艺术大师。

严凤英是著名黄梅戏演员。工小旦、花旦、闺门旦,兼演老旦。出生于安庆,13岁从师学戏,后又经各界名家指点,博采众长,表演质朴、感人。

12. 除夕 正月十五 等粥 轻烟散入五侯家 今夜月明人尽望 遥知兄弟登高处 遍插茱萸少一人 脉脉不得语 少壮不努力 老大徒伤悲

【详解】本题考查课文内容、诗词名句的理解记忆能力。

(1)《北京的春节》是现代作家老舍1951年创作的一篇散文。文中描绘了一幅幅老北京春节的民风民俗画卷,表现了春节的隆重与热闹,展现了中国节日习俗的温馨美好,同时对比新旧社会的春节,突出了新社会移风易俗、春节过得欢乐而健康,表达了作者对新中国、新社会的赞美。全文充满北京味儿的朴实语言,陈述朴素自然,不事雕琢,流畅通达,又有极强的表现力和感染力。

此文先写北京春节的开始,比较简略地介绍了人们做了哪些过春节的准备。有的民俗习惯只一句话带过,如,“必须大扫除一次”“铺户多数关五天门,到正月初六才开张”。紧接着详细描述除夕、初一、元宵三个春节高潮。最后简略交代春节结束。这样写的好处是点面结合、重点突出、主次分明,令读者印象深刻。

《腊八粥》一课讲述了 腊八那天八儿等不及要吃粥的嘴馋、 对粥的猜想以及看到粥的惊异, 写出了一家人其乐融融的亲情, 表现出作者对普通百姓生活的热爱和家庭亲情的眷念。课文详写的是等粥的过程。

(2)唐代韩翃的《寒食》,原诗:春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

诗的前两句写的是白昼,后两句则是写夜晚:“日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。”“日暮”就是傍晚。“汉宫”是借古讽今,实指唐朝的皇宫。“五侯”一般指东汉时,同日封侯的五个外戚。这里借汉喻唐,暗指中唐以来受皇帝宠幸、专权跋扈的外戚。这两句是说寒食节这天家家都不能生火点灯,但皇宫却例外,天还没黑,宫里就忙着分送蜡烛,除了皇宫,贵近宠臣也可得到这份恩典。诗中用“传”与“散”生动地画出了一幅夜晚走马传烛图,使人如见蜡烛之光,如闻轻烟之味。寒食禁火,是我国沿袭已久的习俗,但权贵大臣们却可以破例地点蜡烛。诗人对这种腐败的政治现象做出委婉的讽刺。

唐代王建的《十五夜望月》,原诗:中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

这是一首中秋之夜望月思远的七言绝句。全诗四句二十八字,以每两句为一层意思,分别写中秋月色和望月怀人的心情,展现了一幅寂寥、冷清、沉静的中秋之夜的图画。此诗以写景起,以抒情结,想象丰美,韵味无穷。

描写中国传统佳节习俗的诗句:

宫衣亦有名,端午被恩荣。——杜甫《端午日赐衣》

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。——王安石《元日》

(3)两汉佚名的《迢迢牵牛星》,原诗:迢迢牵牛星,皎皎河汉女。纤纤擢素手,札札弄机杼。终日不成章,泣涕零如雨。河汉清且浅,相去复几许。盈盈一水间,脉脉不得语。

这首诗感情浓郁,真切动人。全诗以物喻人,构思精巧。诗主要写织女,写牵牛只一句,且从织女角度写,十分巧妙。从织女织布“不成章”,到“泪如雨”,再到“不得语”,充分表现了分离的悲苦。诗对织女的描写很细腻,抓住了细节,如“纤纤擢素手”“泣涕零如雨”。同时,“札札弄机杼”又是动态的描写。这样,人物就在这样的描写中跃然而出。

两汉汉乐府的《长歌行》,原诗:青青园中葵,朝露待日晞。阳春布德泽,万物生光辉。常恐秋节至,焜黄华叶衰。百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲!

这是一首咏叹人生的歌。唱人生而从园中葵起调,这在写法上被称作“托物起兴”,即“先言他物以引起所咏之辞也”。园中葵在春天的早晨亭亭玉立,青青的叶片上滚动着露珠,在朝阳下闪着亮光,像一位充满青春活力的少年。诗人由园中葵的蓬勃生长推而广之,写到整个自然界,由于有春天的阳光、雨露,万物都在闪耀着生命的光辉,到处是生机盎然、欣欣向荣的景象。这四句,字面上是对春天的礼赞,实际上是借物比人,是对人生最宝贵的东西──青春的赞歌。人生充满青春活力的时代,正如一年四季中的春天一样美好。这样,在写法上它同时又有比喻的意义,即所谓“兴而比”。

诗歌由对宇宙的探寻转入对人生价值的思考,终于推出“少壮不努力,老大徒伤悲”这一发聋振聩的结论,结束全诗。这个推理的过程,字面上没有写出来,但读者可循着诗人思维的轨迹,用自己的人生体验来补足:自然界的万物有一个春华秋实的过程;人生也有一个少年努力、老有所成的过程。自然界的万物只要有阳光雨露,秋天自能结实,人却不同;没有自身努力是不能成功的。万物经秋变衰,但却实现了生命的价值,因而不足伤悲;人则不然,因“少壮不努力”而老无所成,就等于空走世间一趟。调动读者思考,无疑比代替读者思考高明。正由于此,使这首诗避免了容易引人生厌的人生说教,使最后的警句显得浑厚有力,深沉含蓄,如洪钟长鸣一般,深深地打动了读者的心。句末中的“徒”字意味深长:一是说老大无成,人生等于虚度了;二是说老年时才醒悟将于事无补,徒叹奈何,意在强调必须及时努力。

13. 清一色 都 通通 14. 除夕 初一 元宵节 15. 种类 数量 16. 处处悬灯结彩 放花炮 吃元宵 详略得当,使人能够深刻感受到元宵节的“火炽而美丽”,以及节日的美好快乐

【解析】13.本题考查对意思相近词语的寻找能力。

一律:一个样子,没有例外。

清一色:原指打麻将时由一种花色组成的一副牌。后比喻全部由同一种成分构成。

通通:全部。

都:全,完全。

四个词语意思相近。

14.本题考查对文段内容的理解能力。

《北京的春节》是现代作家老舍1951年创作的一篇散文。文中描绘了一幅幅老北京春节的民风民俗画卷,表现了春节的隆重与热闹,展现了中国节日习俗的温馨美好,同时对比新旧社会的春节,突出了新社会移风易俗、春节过得欢乐而健康,表达了作者对新中国、新社会的赞美。“春节的又一个高潮到了”中的“又”字让我想起前文中还重点写了:除夕、大年初一以及文中前面提到的元宵节。

15.本题考查课文内容的理解与分析。

作者在这段话中着力搞写灯,“几百盏”说明灯的数量多;“各式各样”指多种不同的式样、种类或方式,此处说明灯的种类多。作者着力描写灯的数量多、种类多,为的是突出正月十五是春节的又一个高潮。

16.本题考查对课文内容的理解能力。

课文在详略处理上非常恰当,元宵节这天,其中“处处悬灯结彩”这一情景写得比较详细。而对于吃元宵、放花炮这两个情景描写得相对简略些,这样处理使文章重点突出,详略得当。有利于读者对北京人过元宵的风俗习惯有全面的了解和深刻的认识。

17.哪国的节日也没有咱们的春节热闹。 18.宫灯、羊灯、狮子灯。 19. 端午节 七夕节 中秋节 重阳节 阴 清明节 20.通过对比,可以更加突出我国春节的热闹气氛和民族特色。

【分析】17.本题主要考查对过渡句的把握能力。

过渡句是一个承接或总结上面的内容,同时提示或领起下面的内容的句子。

“哪国的节日也没有咱们的春节热闹。”这个句子是引出下文讲的咱们的春节热闹,是本段的过渡句。

18.本题主要考查对内容的理解。

从“七月节就该放莲花灯了。有圆的、方的、八角的,有谁都买得起的各色纸灯笼,也有绢的、纱的和玻璃的。有富丽堂皇的宫灯,也有仿各种动物的羊灯、狮子灯。羊灯通身糊着细白穗子,脑袋还会摇动。另外有一种官府使用的大型纸灯,名字取得别致,叫“气死风”。”可知,文中介绍的花灯有:羊灯、狮子灯、宫灯。

19.本题主要考查对内容的理解与填空。

结合句子“五月吃上樱桃和粽子了,……多么雅的一个节日呀!”可知,五月,节日名为端午节,习俗是吃樱桃和粽子。结合句子“七月节就该放莲花灯了。八月节怎么穷也得吃上块月饼,兴许还弄个泥捏挂彩的兔儿爷供供。九月登高吃花糕。”可知,七月,节日名为七夕,习俗是放莲花灯。八月,节日名为中秋节,习俗是吃月饼。九月,节日名为重阳节,习俗是登高、吃花糕。以上的月份指的都是农历月份。中国的传统节日还有春节、清明节、端午节。

20.考查对课文内容的理解能力和对作者写作技巧的把握能力。

从“西方的圣诞、复活、感恩等节日,大多带有宗教色彩,有的也留着历史的遗迹。”和“哪国的节日也没有咱们的春节热闹。”可知,文中都介绍了各国各式各样的花灯及各种花灯的意义。通过中国花灯和国外的花灯对比,突出我国春节的热闹气氛和民族特色。

21.月光照射在庭院中,地上好像铺上了一层霜,树枝上安歇着鸦鹊。夜深了,秋露悄悄地打湿了庭中的桂花。 22.“落”字,化静为动,富有动感,形象生动地写出了仿佛秋思如皎洁的月光般洒落人间似的,表达出诗人思念家乡、亲人的感情。

23.范文:

家乡的风俗

我的家乡风俗很多,如清明节吃鸡蛋,七月七吃小饼,八月十五吃月饼,元旦吃饺子,春节吃饺子、喝糖水……在这众多的家乡风俗中,我最喜欢的是春节。

“春节”,家乡人又叫过年。在这一天还未来临之前的十几天里,家里的大人们就停下手中的活,开始准备过年用的年货。大人们出去赶集,买鸡、鸭、鱼、肉,有的大人留在家里给孩子们做过年要穿的新衣服,老人们就准备过年用的吉祥品。这些吉祥品全部是用面食做的,如龙、凤凰、八角馒头、年糕等。再过几天,这些活都做得差不多了,就开始忙活着收拾房间,做一次彻底性的大扫除,要把家里打扫得干干净净,每次家里的玻璃窗总是归我。这时候,我总是兴致很高,我会使出我的巧妙方法,把玻璃擦得干干净净,明亮的玻璃照得我心里亮堂堂的。

终于迎来春节了。大年三十的晚上,一眼瞧出去,每家每户门口都挂上了大红灯笼,贴上了对联。伴随着“噼啪”的鞭炮声,饭菜就端上了桌子,全家人围在一起吃团圆饭,看中央电视台的春节文艺联欢会。兴的还是初一早晨,清晨大约三四点钟时,外面的鞭炮声就“震耳欲聋”了。大人们忙着下饺子、放鞭炮,我们小孩子从里到外换上了新衣服。吃饭时要先给老人们拜年,拜完了年,老人就送给小孩子压岁钱。早晨的饺子中包着钱、栗子、糖、枣之类的东西,每次我都拼命吃,期望能吃到糖和栗子,因为它象征着来年能甜甜美美的,能激励我努力学习。

红红火火的春节一过,人们就要以崭新的面貌迎接新的一年。我喜欢春节,春节是晚霞,是岁末的最后一道风景;春节是朝霞,预示着红红火火的一年又要开始了。

【详解】本题考查书面表达能力。

本次习作为自命题的叙事作文,要求写家乡的风俗,写出自己的亲身经历。写作时注意记叙文的六要素,想好开头、结尾,做到首尾呼应。注意把事例写具体、写生动,写作时要合理安排材料,重点部分要详细写,其他部分可略写,还要注意语句通顺,用词要恰当。写作过程中注意运用学到的写作方法及修辞手法,用到积累的好词佳句。

开头:开篇点题,点出是什么节气的风俗。

中间:写自己亲身参加这次活动的过程,做到详略得当,叙述清楚即可。

结尾:抒发出对风俗的真实感受。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第一单元高频考点检测卷-小学语文六年级下册部编版

一、选择题

1.下列词语中加点字的读音不完全正确的一项是( )

A.甜腻(nì) 搅和huo 栗子(lì) 腊八粥(zhōu)

B.搅和(jiǎo) 汤匙(chí) 孥孥(nú) 黄焖鸡 (mēn)

C.肿胀(zhànɡ) 脏水(zānɡ) 焖饭(mèn) 咽唾沫(yàn)

D.碗盏(zhǎn) 沸腾(ténɡ) 唾沫(tuò) 嘟囔 (nang)

2.与“花生仁脱了它的红外套,这是不消说的事。”这句话所用的修辞手法不同的一项是( )

A.饭豆浑身肿胀,比平常胖了许多。 B.八儿的肚子已成了一面小鼓了。

C.锅中的粥,有声无力的叹气还在继续。 D.一群栗子跌进黄焖鸡锅子里。

3.对下面句子的描写方法判断错误的是( ) 。

A.八儿回过头来,也不过是看到一股淡淡烟气往上一冲而已!(动作描写)

B.但八儿听了这种松劲的话,眼睛可急红了。(外貌描写)

C.锅中的一切,对八儿来说,只能猜想:栗子已稀烂到认不清楚了吧……(心理描写)

D.“妈,妈,要到什么时候……”(语言描写)

4.“单看它那叹气样儿,闻闻那种香味,就够咽三口以上的唾沫了”,用一个词来形容,恰当的是( )。

A.口若悬河 B.唾沫四溅 C.垂涎欲滴 D.口齿留香

5.在藏戏里,绿色的面具代表( )

A.柔顺 B.恐怖 C.敦厚 D.威严

6.下列词语中,书写完全正确的一项是( )

A.鞭炮 沸腾 通霄 万象更新 B.彼此 肥腻 燃放 万不得以

C.惊异 肿胀 染缸 悬灯结彩 D.解释 浪漫 耐何 截然不同

7.下列句子没有语病的一项是( )

A.按照北京的老规矩,春节大概差不多在腊月的初旬就开始了。

B.通过第一单元的学习,让我知道了不同的地方有不同的习俗。

C.小明向我们介绍了许多北京的春节习俗。

D.妈妈的命令,看羊还不够资格的八儿,难道还能设什么法来反抗吗?

二、填空题

8.根据语境读拼音写字词。

锅里的là bā zhōu( )已经áo( )得十分nóng chóu( )了,用tāng chí( )jiǎo bàn( )一下,( ) tián nì的香味便飘散出来,让人忍不住yàn( )口水。

9.根据语境写出画横线词语的近义词。

(1)锅里的粥也像是益发浓稠了。( )

(2)但八儿听了这种松劲的话,眼睛可急红了。( )

(3)大哥同爹都吃不得甜的,我们俩光吃甜的也行。( )

(4)并且八儿所说的饿,也不可靠。( )

(5)花生仁脱了他的红外套,这是不消说的事。( )

10.把词语补充完整,再按要求做题。

万( )更( ) ( )( )不同 张( )结( )

( )灯末( ) 行( )积( ) 能( )善( )

我积累了有关过春节的词语:_____________ ______________ _____________

形容得第一名的词语有:_____________ ______________ _____________

11.趣味语文。

中国是一个多民族的大家庭,不仅有许多节日习俗,还有独特的艺术形式。据不完全统计,我国有360多个地方剧种,可以说是“一方水土,造就一方戏曲”。每个地方的戏曲,都具有自己独特的地域文化风情。

(1)你知道祖国有哪些戏曲中种类吗?

四川:___________ 北京:__________ 河北 :____________

(2)请分别写出下面剧种的一位代表人物。

越剧:__________ 京剧:___________ 黄梅戏:___________

12.根据课文内容和积累完成填空。

(1)传统节日习俗众多,详略得当的描写才能给人留下深刻印象。老舍先生描写北京的春节,重点描写了腊八、腊月二十三、__________、正月初一、__________这几天的民风民俗,其他日子则略写;《腊八粥》一文,主要叙述了等粥和喝粥这两件事,其中详写的是__________。

(2)阅读古诗,可以了解传统节日的习俗。古诗《寒食》中介绍寒食节禁火的诗句是:“日暮汉宫传蜡烛,____________________。”《十五夜望月》中描写中秋节望月怀远的传统习俗的诗句是:“____________________,不知秋思落谁家。”古人还有许多描写中国传统佳节习俗的诗句,如:“____________________,____________________。”

(3)《迢迢牵牛星》中描写牛郎织女隔水相望却不得相见的诗句是:“盈盈一水间,____________。”《长歌行》中劝人珍惜时间,努力学习的诗句是:“__________________,__________________!”

三、现代文阅读

阅读。

元宵(汤圆)上市,春节的又一个高潮到了。除夕是热闹的,可是没有月光;元宵节呢,恰好是明月当空。大年初一是体面的,家家门前贴着鲜红的春联,人们穿着新衣裳,可是它还不够美;元宵节,处处悬灯结彩,整条大街像是办喜事,火炽而美丽。有名的老铺都要挂出几百盏灯来:有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯;有的通通彩绘《红楼梦》或《水浒传》故事,有的图案各式各样。这在当年,也就是一种广告。

13.我发现画线句子中与“一律”意思相近的词语有:_______、_______、_______。

14.选段第1句话中加点的“又”字承接了上文,告诉我们春节的三次高潮分别是_______、_______和_____________。

15.选段主要围绕灯展开描写,重点写了灯的_______多和_______多,其目的是突出元宵节的热闹非凡。

16.元宵节这天,作者详写的是“_________________”的场面,略写的是_______和_______。这样写的好处是___________________。

阅读理解。

花灯

节日往往最能集中地表现一个民族的习俗和欢乐。西方的圣诞、复活、感恩等节日,大多带有宗教色彩,有的也留着历史的遗迹。节日在每个人的童年回忆中,必然都占有极为特殊的位置。无论多么穷的家里,圣诞节也得有挂满五色,小灯泡的小树。孩子们一夜醒来,袜子里总会有慈祥的圣诞老人送的什么礼物。圣诞凌晨,孩子们还可以到别人家门前去唱歌,讨点零花钱。

我小时候,每年就一个节一个节地盼。五月吃上樱桃和粽子了,前额还给用雄黄画个“王”字,就是为了避五毒。纽扣上戴一串花花绿绿的玩意儿,有桑葚、老虎什么的,都是用碎布缝的。当时还不知道那个节日同古代诗人屈原的关系。多么高雅的一个节日呀!七月节就该放莲花灯了。八月节怎么穷也得吃上块月饼,兴许还弄个泥捏挂彩的兔儿爷供供。九月登高吃花糕。这个节日对漂流在外的游子最是伤感,也说明中国人的一个突出的民族特点:不忘老根儿。但最盼的,还是年下,就是现在的春节。

哪国的节日也没有咱们的春节热闹。我小时候,大商家讲究“上板”(停业)一个月。平时不放假,交通没现在方便,放了假店员也回不去家。那一个月里,家在外省的累了一年,大多回去探亲了,剩下的掌柜和伙计们就关起门来使劲地敲锣打鼓。

正月里欢乐的高峰,无疑是上元佳节——也叫灯节。从初十起就热闹,一直到十五。花灯可是真正的艺术品。有圆的、方的、八角的,有谁都买得起的各色纸灯笼,也有绢的、纱的和玻璃的。有富丽堂皇的宫灯,也有仿各种动物的羊灯、狮子灯。羊灯通身糊着细白穗子,脑袋还会摇动。另外有一种官府使用的大型纸灯,名字取得别致,叫“气死风”。这种灯通身涂了桐油,糊得又特别严实,风怎么也吹不进来,所以能把风气死。

灯,是店铺最有吸引力的广告。所以一到灯节,哪里铺子多,哪里的花灯就更热闹。

60年代初的一次春节,厂甸又开市。而且正月十五,北海还举行了花灯晚会。当时我一边儿逛灯一边儿想:是呀,过去那些乌七八糟的要去掉,可像这样的季节性的游乐恢复起来,岂不大可丰富一下市民的生活。

17.找出文中的一句过渡句,并写下来。

______________________________________________________________。

18.作者在文中都介绍了哪些花灯?请最少说出三种来。

______________________________________________________________。

19.文中第2自然段简要介绍了中国的一些传统节日,读一读,填空。

五月,节日名为_________________,七月,节日名为_________________,八月,节日名为_________________,九月,节日名为_________________,以上的月份指的都是_________________历月份。中国的传统节日还有_________________。

20.作者介绍中国人过春节的情景,为什么要先写西方人如何过圣诞节?

______________________________________________________________。

四、诗词曲鉴赏

阅读《十五夜望月》,回答问题。

十五夜望月

[唐]王建

中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?

21.写出前两句诗的意思。

____________________________________________________________________

22.后人对王建的炼字的功夫十分推崇,请你从诗中选择一个你感受最深的字,品味它的妙处,并用简洁的文字表达出来。

_____________________________________________________________________

五、书面表达

23.习作。

同学们,你的家乡有什么风俗习惯?你参加过什么节日的风俗活动?请你根据亲身经历写一篇作文。

要求:(1)详略得当。

(2)题目自拟,不少于500字。

参考答案:

1.B

【详解】本题考查学生对字音的辨析能力。

正确读准字音注意区别形近字、多音字的读音,还要注意声调、韵母的区别,平时要多读多练。

B.黄焖鸡mēn——mèn:黄焖鸡又叫香鸡煲、浓汁鸡煲,属于鲁菜系家常菜品,起源于山东省济南市。

故本题选B。

2.B

【详解】本题考查修辞手法。

例句子把花生煮得掉了皮说成脱了红外套,运用的是拟人的修辞手法。

A.“浑身肿胀”把饭豆当作人来写,运用了拟人的修辞手法。

B.把“肚子”比作“小鼓”,用了比喻的修辞手法。

C.“有声无力的叹气”把粥当作人来写,运用了拟人的修辞手法。

D.“一群”和“跌进”把栗子当作人来写,运用了拟人的修辞手法。

3.B

【详解】本题考查人物描写。

B.错误。由句子“但八儿听了这种松劲的话,眼睛可急红了。”中“眼睛可急红”可知,这句话采用了神态描写。

故本题选B。

4.C

【详解】本题考查词语理解。

A.口若悬河:说话滔滔不绝,如瀑布倾泻下来一样。形容能言善辩。

B.唾沫四溅:说话时像贲水似的,一张口全是口水。

C.垂涎欲滴:嘴馋得口水都要滴下来了。形容非常贪馋或羡慕。

D.口齿留香:形容食物可口香甜,令人回味。

题干中“就够咽三口以上的唾沫了”可知,指的是“垂涎欲滴”。故本题选C。

5.A

【详解】本题考查对课文内容的掌握。

《藏戏》以生动传神的语言,具体介绍了藏戏的形成过程及其独特的艺术形式,表现了藏戏鲜明的民族特点和不可抗拒的艺术魅力。

根据原文句子“ 王妃的面具是绿色的,绿色代表柔顺。”可知A正确。

6.C

【详解】本题考查的是字形易错字。

注意平时对易错字的积累和识记,本题中书写完全正确的是C项。

A项:通霄——通宵

B项:万不得以——万不得已

D项:耐何——奈何

7.D

【详解】本题考查对病句的辨析。

A选项,有语病,“大概”和“差不多”意思相同,重复累赘,应任意删除一个。

B选项,有语病,缺少主语,应去掉“让”。

C选项,有语病,词序颠倒,指义不明,“许多”应该放在“北京”的后面。

D选项,正确。

8. 腊八粥 熬 浓稠 汤匙 搅拌 甜腻 咽

【详解】本题考查看拼音写词语的能力。

解答本题,首先读一读拼音,知道要写什么词语,然后写出正确的词语,写完后读一读,看看是否正确。注意掌握生字的结构和易错点,本题“腊、粥、熬、稠、匙、搅、拌、腻、咽”笔画较复杂,易写错,需注意。

9. 更加 泄气 吃不了 不可信 不用说

【详解】本题考查学生对近义词的理解与识记。

(1)益发:越发;更加。近义词有越发、更其、越加。

(2)松劲:降低紧张用力的程度。。近义词有松懈、懈怠、放松、松驰。

(3)吃不得:不堪食用,不可食。近义词有吃不了。

(4)不可靠:不能令人依靠。近义词有离谱、玄乎、不靠谱。

(5)不消说:言不必说。近义词有不让说,不受说。

10. 象 新 与 众 灯 彩 残 庙 善 德 言 辩 辞旧迎新 新春佳节 恭贺新喜 独占鳌头 荣登榜首 首屈一指

【详解】考查词语识记。

万象更新:事物或景象改换了样子,出现了一番新气象。

与众不同:跟大家不一样。

张灯结彩:挂上灯笼,系上彩绸。形容节日或有喜庆的事的繁华景象。

残灯末庙:快要熄灭的灯,将要结束的庙会;比喻事情已经衰落,接近完结。

行善积德:行是行为,善是无私,行为的无私就是行善,积德是行善的必然结果。

能言善辩:很会说话,善于辩论。

有关过春节的词语还有吉祥如意、欢天喜地、祥云瑞气。

形容得第一名的词语还有无出其右、状元及第。

11. 川剧 京剧 评剧 袁雪芬 梅兰芳 严凤英

【详解】考查中国戏曲。

(1)川剧,俗称川戏,主要流行于中国西南地区川渝云贵四省市的汉族地区,是融汇高腔、昆曲、胡琴(即皮黄)、弹戏(即梆子)和四川民间灯戏五种声腔艺术而成的传统剧种。

京剧,又称平剧、京戏等,是中国影响最大的戏曲剧种,分布地以北京为中心,遍及全国各地。

评剧,流传于中国北方,是汉族传统戏曲剧种之一,是广大人民所喜闻乐见的剧种之一,位列中国五大戏曲剧种。曾有观点认为是中国第二大剧种。清末在河北滦县一带的小曲"对口莲花落"基础上形成,先是在河北农村流行,后进入唐山,称“唐山落子”。

(2)袁雪芬是越剧袁派创始人,其唱腔旋律淳朴,节奏多变,感情真挚深沉,韵味醇厚,委婉缠绵,声情并茂,在表演上重视刻画人物性格和内心活动。

梅兰芳名澜,又名鹤鸣,乳名裙姊,字畹华,别署缀玉轩主人,艺名兰芳。北京人,祖籍江苏泰州。中国京剧表演艺术大师。

严凤英是著名黄梅戏演员。工小旦、花旦、闺门旦,兼演老旦。出生于安庆,13岁从师学戏,后又经各界名家指点,博采众长,表演质朴、感人。

12. 除夕 正月十五 等粥 轻烟散入五侯家 今夜月明人尽望 遥知兄弟登高处 遍插茱萸少一人 脉脉不得语 少壮不努力 老大徒伤悲

【详解】本题考查课文内容、诗词名句的理解记忆能力。

(1)《北京的春节》是现代作家老舍1951年创作的一篇散文。文中描绘了一幅幅老北京春节的民风民俗画卷,表现了春节的隆重与热闹,展现了中国节日习俗的温馨美好,同时对比新旧社会的春节,突出了新社会移风易俗、春节过得欢乐而健康,表达了作者对新中国、新社会的赞美。全文充满北京味儿的朴实语言,陈述朴素自然,不事雕琢,流畅通达,又有极强的表现力和感染力。

此文先写北京春节的开始,比较简略地介绍了人们做了哪些过春节的准备。有的民俗习惯只一句话带过,如,“必须大扫除一次”“铺户多数关五天门,到正月初六才开张”。紧接着详细描述除夕、初一、元宵三个春节高潮。最后简略交代春节结束。这样写的好处是点面结合、重点突出、主次分明,令读者印象深刻。

《腊八粥》一课讲述了 腊八那天八儿等不及要吃粥的嘴馋、 对粥的猜想以及看到粥的惊异, 写出了一家人其乐融融的亲情, 表现出作者对普通百姓生活的热爱和家庭亲情的眷念。课文详写的是等粥的过程。

(2)唐代韩翃的《寒食》,原诗:春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

诗的前两句写的是白昼,后两句则是写夜晚:“日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。”“日暮”就是傍晚。“汉宫”是借古讽今,实指唐朝的皇宫。“五侯”一般指东汉时,同日封侯的五个外戚。这里借汉喻唐,暗指中唐以来受皇帝宠幸、专权跋扈的外戚。这两句是说寒食节这天家家都不能生火点灯,但皇宫却例外,天还没黑,宫里就忙着分送蜡烛,除了皇宫,贵近宠臣也可得到这份恩典。诗中用“传”与“散”生动地画出了一幅夜晚走马传烛图,使人如见蜡烛之光,如闻轻烟之味。寒食禁火,是我国沿袭已久的习俗,但权贵大臣们却可以破例地点蜡烛。诗人对这种腐败的政治现象做出委婉的讽刺。

唐代王建的《十五夜望月》,原诗:中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

这是一首中秋之夜望月思远的七言绝句。全诗四句二十八字,以每两句为一层意思,分别写中秋月色和望月怀人的心情,展现了一幅寂寥、冷清、沉静的中秋之夜的图画。此诗以写景起,以抒情结,想象丰美,韵味无穷。

描写中国传统佳节习俗的诗句:

宫衣亦有名,端午被恩荣。——杜甫《端午日赐衣》

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。——王安石《元日》

(3)两汉佚名的《迢迢牵牛星》,原诗:迢迢牵牛星,皎皎河汉女。纤纤擢素手,札札弄机杼。终日不成章,泣涕零如雨。河汉清且浅,相去复几许。盈盈一水间,脉脉不得语。

这首诗感情浓郁,真切动人。全诗以物喻人,构思精巧。诗主要写织女,写牵牛只一句,且从织女角度写,十分巧妙。从织女织布“不成章”,到“泪如雨”,再到“不得语”,充分表现了分离的悲苦。诗对织女的描写很细腻,抓住了细节,如“纤纤擢素手”“泣涕零如雨”。同时,“札札弄机杼”又是动态的描写。这样,人物就在这样的描写中跃然而出。

两汉汉乐府的《长歌行》,原诗:青青园中葵,朝露待日晞。阳春布德泽,万物生光辉。常恐秋节至,焜黄华叶衰。百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲!

这是一首咏叹人生的歌。唱人生而从园中葵起调,这在写法上被称作“托物起兴”,即“先言他物以引起所咏之辞也”。园中葵在春天的早晨亭亭玉立,青青的叶片上滚动着露珠,在朝阳下闪着亮光,像一位充满青春活力的少年。诗人由园中葵的蓬勃生长推而广之,写到整个自然界,由于有春天的阳光、雨露,万物都在闪耀着生命的光辉,到处是生机盎然、欣欣向荣的景象。这四句,字面上是对春天的礼赞,实际上是借物比人,是对人生最宝贵的东西──青春的赞歌。人生充满青春活力的时代,正如一年四季中的春天一样美好。这样,在写法上它同时又有比喻的意义,即所谓“兴而比”。

诗歌由对宇宙的探寻转入对人生价值的思考,终于推出“少壮不努力,老大徒伤悲”这一发聋振聩的结论,结束全诗。这个推理的过程,字面上没有写出来,但读者可循着诗人思维的轨迹,用自己的人生体验来补足:自然界的万物有一个春华秋实的过程;人生也有一个少年努力、老有所成的过程。自然界的万物只要有阳光雨露,秋天自能结实,人却不同;没有自身努力是不能成功的。万物经秋变衰,但却实现了生命的价值,因而不足伤悲;人则不然,因“少壮不努力”而老无所成,就等于空走世间一趟。调动读者思考,无疑比代替读者思考高明。正由于此,使这首诗避免了容易引人生厌的人生说教,使最后的警句显得浑厚有力,深沉含蓄,如洪钟长鸣一般,深深地打动了读者的心。句末中的“徒”字意味深长:一是说老大无成,人生等于虚度了;二是说老年时才醒悟将于事无补,徒叹奈何,意在强调必须及时努力。

13. 清一色 都 通通 14. 除夕 初一 元宵节 15. 种类 数量 16. 处处悬灯结彩 放花炮 吃元宵 详略得当,使人能够深刻感受到元宵节的“火炽而美丽”,以及节日的美好快乐

【解析】13.本题考查对意思相近词语的寻找能力。

一律:一个样子,没有例外。

清一色:原指打麻将时由一种花色组成的一副牌。后比喻全部由同一种成分构成。

通通:全部。

都:全,完全。

四个词语意思相近。

14.本题考查对文段内容的理解能力。

《北京的春节》是现代作家老舍1951年创作的一篇散文。文中描绘了一幅幅老北京春节的民风民俗画卷,表现了春节的隆重与热闹,展现了中国节日习俗的温馨美好,同时对比新旧社会的春节,突出了新社会移风易俗、春节过得欢乐而健康,表达了作者对新中国、新社会的赞美。“春节的又一个高潮到了”中的“又”字让我想起前文中还重点写了:除夕、大年初一以及文中前面提到的元宵节。

15.本题考查课文内容的理解与分析。

作者在这段话中着力搞写灯,“几百盏”说明灯的数量多;“各式各样”指多种不同的式样、种类或方式,此处说明灯的种类多。作者着力描写灯的数量多、种类多,为的是突出正月十五是春节的又一个高潮。

16.本题考查对课文内容的理解能力。

课文在详略处理上非常恰当,元宵节这天,其中“处处悬灯结彩”这一情景写得比较详细。而对于吃元宵、放花炮这两个情景描写得相对简略些,这样处理使文章重点突出,详略得当。有利于读者对北京人过元宵的风俗习惯有全面的了解和深刻的认识。

17.哪国的节日也没有咱们的春节热闹。 18.宫灯、羊灯、狮子灯。 19. 端午节 七夕节 中秋节 重阳节 阴 清明节 20.通过对比,可以更加突出我国春节的热闹气氛和民族特色。

【分析】17.本题主要考查对过渡句的把握能力。

过渡句是一个承接或总结上面的内容,同时提示或领起下面的内容的句子。

“哪国的节日也没有咱们的春节热闹。”这个句子是引出下文讲的咱们的春节热闹,是本段的过渡句。

18.本题主要考查对内容的理解。

从“七月节就该放莲花灯了。有圆的、方的、八角的,有谁都买得起的各色纸灯笼,也有绢的、纱的和玻璃的。有富丽堂皇的宫灯,也有仿各种动物的羊灯、狮子灯。羊灯通身糊着细白穗子,脑袋还会摇动。另外有一种官府使用的大型纸灯,名字取得别致,叫“气死风”。”可知,文中介绍的花灯有:羊灯、狮子灯、宫灯。

19.本题主要考查对内容的理解与填空。

结合句子“五月吃上樱桃和粽子了,……多么雅的一个节日呀!”可知,五月,节日名为端午节,习俗是吃樱桃和粽子。结合句子“七月节就该放莲花灯了。八月节怎么穷也得吃上块月饼,兴许还弄个泥捏挂彩的兔儿爷供供。九月登高吃花糕。”可知,七月,节日名为七夕,习俗是放莲花灯。八月,节日名为中秋节,习俗是吃月饼。九月,节日名为重阳节,习俗是登高、吃花糕。以上的月份指的都是农历月份。中国的传统节日还有春节、清明节、端午节。

20.考查对课文内容的理解能力和对作者写作技巧的把握能力。

从“西方的圣诞、复活、感恩等节日,大多带有宗教色彩,有的也留着历史的遗迹。”和“哪国的节日也没有咱们的春节热闹。”可知,文中都介绍了各国各式各样的花灯及各种花灯的意义。通过中国花灯和国外的花灯对比,突出我国春节的热闹气氛和民族特色。

21.月光照射在庭院中,地上好像铺上了一层霜,树枝上安歇着鸦鹊。夜深了,秋露悄悄地打湿了庭中的桂花。 22.“落”字,化静为动,富有动感,形象生动地写出了仿佛秋思如皎洁的月光般洒落人间似的,表达出诗人思念家乡、亲人的感情。

23.范文:

家乡的风俗

我的家乡风俗很多,如清明节吃鸡蛋,七月七吃小饼,八月十五吃月饼,元旦吃饺子,春节吃饺子、喝糖水……在这众多的家乡风俗中,我最喜欢的是春节。

“春节”,家乡人又叫过年。在这一天还未来临之前的十几天里,家里的大人们就停下手中的活,开始准备过年用的年货。大人们出去赶集,买鸡、鸭、鱼、肉,有的大人留在家里给孩子们做过年要穿的新衣服,老人们就准备过年用的吉祥品。这些吉祥品全部是用面食做的,如龙、凤凰、八角馒头、年糕等。再过几天,这些活都做得差不多了,就开始忙活着收拾房间,做一次彻底性的大扫除,要把家里打扫得干干净净,每次家里的玻璃窗总是归我。这时候,我总是兴致很高,我会使出我的巧妙方法,把玻璃擦得干干净净,明亮的玻璃照得我心里亮堂堂的。

终于迎来春节了。大年三十的晚上,一眼瞧出去,每家每户门口都挂上了大红灯笼,贴上了对联。伴随着“噼啪”的鞭炮声,饭菜就端上了桌子,全家人围在一起吃团圆饭,看中央电视台的春节文艺联欢会。兴的还是初一早晨,清晨大约三四点钟时,外面的鞭炮声就“震耳欲聋”了。大人们忙着下饺子、放鞭炮,我们小孩子从里到外换上了新衣服。吃饭时要先给老人们拜年,拜完了年,老人就送给小孩子压岁钱。早晨的饺子中包着钱、栗子、糖、枣之类的东西,每次我都拼命吃,期望能吃到糖和栗子,因为它象征着来年能甜甜美美的,能激励我努力学习。

红红火火的春节一过,人们就要以崭新的面貌迎接新的一年。我喜欢春节,春节是晚霞,是岁末的最后一道风景;春节是朝霞,预示着红红火火的一年又要开始了。

【详解】本题考查书面表达能力。

本次习作为自命题的叙事作文,要求写家乡的风俗,写出自己的亲身经历。写作时注意记叙文的六要素,想好开头、结尾,做到首尾呼应。注意把事例写具体、写生动,写作时要合理安排材料,重点部分要详细写,其他部分可略写,还要注意语句通顺,用词要恰当。写作过程中注意运用学到的写作方法及修辞手法,用到积累的好词佳句。

开头:开篇点题,点出是什么节气的风俗。

中间:写自己亲身参加这次活动的过程,做到详略得当,叙述清楚即可。

结尾:抒发出对风俗的真实感受。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐