6.2自然选择与适应的形成课后同步训练 高中生物学人教版(2019)必修2(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 6.2自然选择与适应的形成课后同步训练 高中生物学人教版(2019)必修2(word版含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 79.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-02-22 19:17:12 | ||

图片预览

文档简介

自然选择与适应的形成课后同步训练

一、单选题

1、下面哪一项可以较好地解释生物的进化( )

A.环境变化→发生变异→获得性遗传

B.生存斗争→用进废退→适者生存

C.遗传变异→生存斗争→适者生存

D.生存斗争→发生变异→获得性遗传

2、根据达尔文自然选择学说模型,种群个体间生存斗争激烈的时期是( )

A.资源充裕时

B.气候适宜时

C.种群个体数量较多,而资源空间有限时

D.缺少天敌时

3、下列有关适应的说法,错误的是( )

A.枯叶蝶的翅很像一片枯叶,这是枯叶蝶对环境的一种适应

B.适应有相对性

C.个别生物不具有适应环境的特征

D.适应有局限性

4、达尔文以克格伦岛上的见闻、观察,完成了他那划时代的学说——进化论,从而使克格伦岛闻名于全世界。克格伦岛上经常刮大风,科学家对岛上一种昆虫的翅型(已知该种昆虫的翅型由一对等位基因控制)进行调查,发现它们主要有翅特别发达和无翅两种类型,其中基因型为杂合子的具有一般飞行能力的昆虫则逐渐被淘汰。下列分析不合理的是( )

A.昆虫特别发达的翅的形成是长期自然选择的结果

B.该现象与自然选择决定生物进化方向的观点相符合

C.昆虫后代中出现不同的翅型是通过基因重组实现的

D.海岛环境保持稳定时,昆虫的基因频率也可能发生变化

5、下列有关现代生物进化理论的叙述,错误的是( )

A.生物进化的基本单位是种群

B.突变和基因重组为进化提供原材料

C.自然选择影响种群的基因频率

D.生物进化的实质是种群基因型频率的改变

6、自然选择直接作用于生物的( )

A.表现型 B.基因型 C.不利变异的基因 D.肽链结构

7、下列叙述中不属于达尔文自然选择学说的主要内容的是( )

A.自然选择是通过生存斗争来实现的

B.生物都有遗传变异的特性

C.自然选择是适者生存不适者被淘汰的过程

D.生物各种适应性特征的形成都是由于用进废退和获得性遗传

8、日本的长尾鸡是著名的观赏鸡,全身羽毛雪白,短小的身体拖着约两米的尾羽,来航鸡是产卵量很高的卵用鸡。长尾鸡和来航鸡的培育成功是( )

A.自然选择的结果 B.人工选择的结果

C.生存斗争的结果 D.定向变异的结果

9、有一种鸟的雌性偏好与色彩鲜艳的雄性交配,然而背部色彩鲜艳的雄性更容易被猛禽捕捉。假设该物种具有丰富的遗传多样性,那么最有可能的自然选择结果是( )

A.雄性具有鲜艳的背部和胸部

B.雄性具有鲜艳的背部和暗淡的胸部

C.雄性具有暗淡的背部和胸部

D.雄性具有鲜艳的胸部和暗淡的背部

10、在“601”药问世时,可治疗病毒性感冒,疗效很高,几年后疗效渐低,其根本原因可能是( )

A.病毒接触了药物后,慢慢地产生了抗药性

B.病毒为了适应环境,产生了抗药性变异

C.抗药性个体的出现是选择的结果

D.后来的药量用得过少,产生了抗药性变异

11、《物种起源》中记载,马德拉岛屿常刮大风,岛上的550种甲虫中,有200多种因不具有完整的翅膀(残翅)而无法飞行,它们等大风过后才出来。同时还存在花朵中觅食的具有较大翅膀的昆虫。此现象显示的翅形变异与自然选择具备的特性分别是( )

A.定向、不定向 B.不定向、定向

C.不定向、不定向 D.定向、定向

12、适应的形成离不开生物的遗传和变异(内因)与环境(外因)的相互作用。下列关于适应及其形成的叙述错误的是( )

A.适应具有普遍性 B.适应是自然选择的结果

C.适应具有相对性 D.所有变异都能适应环境

13、青霉素的药理作用是干扰细菌细胞壁的形成,万古霉素是一种新型的抗生素,其结构与作用原理类似于青霉素,以下分析错误的是( )

A.万古霉素因干扰细菌增殖而发挥抗菌功效

B.万古霉素的使用使细菌产生抗万古霉素的变异

C.青霉素过敏者一般不建议使用万古霉素

D.万古霉素的使用会使细菌群体中抗万古霉素的基因频率提高

14、以下关于生物适应环境的描述,错误的是( )

A.爬行动物蜥蜴和蛇的表皮外有角质鳞片,有助于减少水分蒸发

B.仙人掌具有肥厚的肉质茎以适应缺乏水分的环境

C.骆驼刺植株高几厘米,但根可长达15米,是适应环境的表现

D.草原上的植物大都有抗旱特点,如叶片呈针状,气孔仅在夜间开放

15、桉601药刚问世时,可治疗病毒性感冒,疗效很高;几年后,疗效渐渐降低,其根本原因可能是( )

A.抗药性个体大量出现是定向选择的结果

B.病毒为了适应环境,产生了抗药性变异

C.病毒接触了药物后,慢慢产生了抗药性

D.后来的药量用少了,产生了抗药性变异

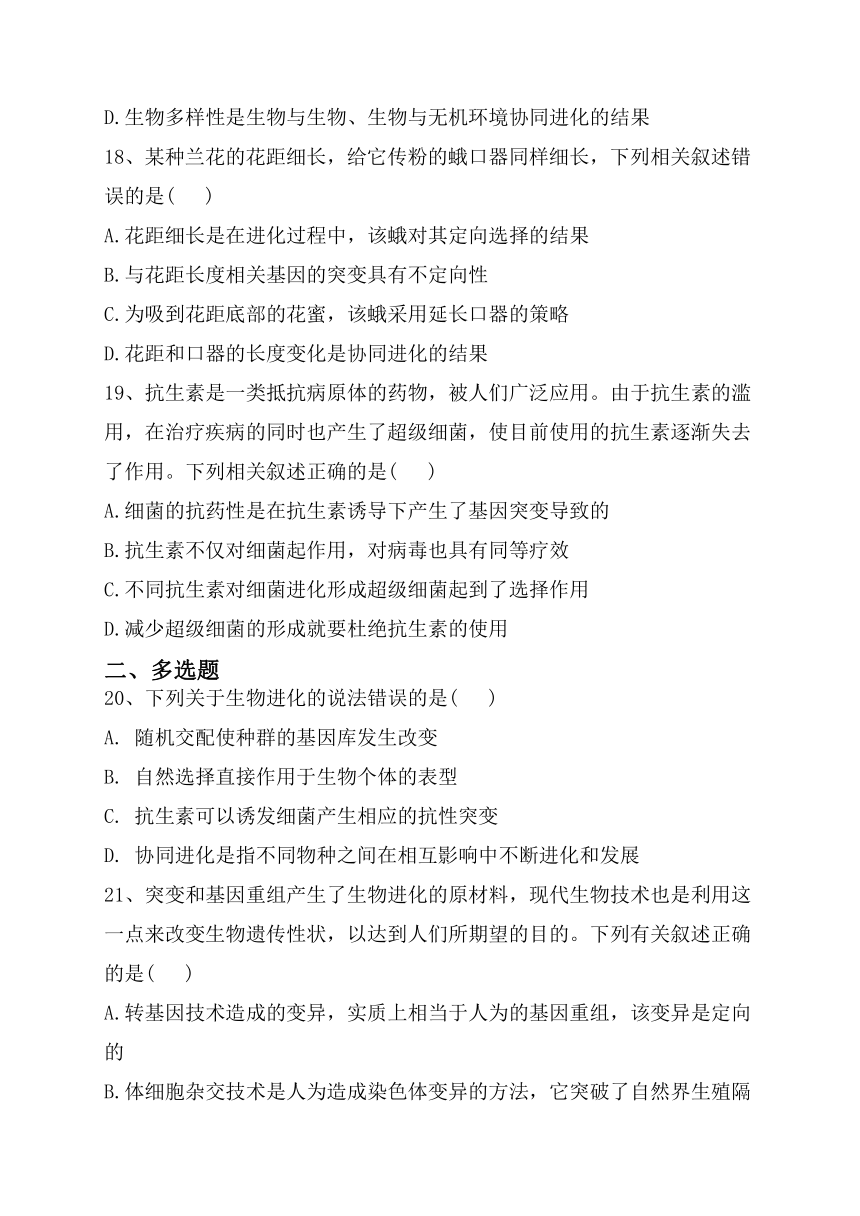

16、如图表示一个亲代种群由于地理隔离(河流和山脉)形成了两个新的种群,进而进化为两个新物种的过程,下列有关进化的叙述正确的是( )

A.一个物种只有一个种群,即种群是生物进化的单位

B.种群1和种群2由于生活的环境不同,出现了不同的突变和基因重组

C.自然选择使种群1和种群2的基因频率发生定向改变

D.种群1、2出现生殖隔离说明两者基因库中基因都不同

17、以自然选择学说为核心的现代生物进化理论对自然界的生命史作出了科学的解释。下列有关叙述错误的是( )

A.适应是自然选择的结果,适应具有普遍性和相对性

B.滥用抗生素会使细菌产生耐药性突变而降低治疗效果

C.滥用抗生素会使细菌种群中的耐药基因频率逐年上升

D.生物多样性是生物与生物、生物与无机环境协同进化的结果

18、某种兰花的花距细长,给它传粉的蛾口器同样细长,下列相关叙述错误的是( )

A.花距细长是在进化过程中,该蛾对其定向选择的结果

B.与花距长度相关基因的突变具有不定向性

C.为吸到花距底部的花蜜,该蛾采用延长口器的策略

D.花距和口器的长度变化是协同进化的结果

19、抗生素是一类抵抗病原体的药物,被人们广泛应用。由于抗生素的滥用,在治疗疾病的同时也产生了超级细菌,使目前使用的抗生素逐渐失去了作用。下列相关叙述正确的是( )

A.细菌的抗药性是在抗生素诱导下产生了基因突变导致的

B.抗生素不仅对细菌起作用,对病毒也具有同等疗效

C.不同抗生素对细菌进化形成超级细菌起到了选择作用

D.减少超级细菌的形成就要杜绝抗生素的使用

二、多选题

20、下列关于生物进化的说法错误的是( )

A. 随机交配使种群的基因库发生改变

B. 自然选择直接作用于生物个体的表型

C. 抗生素可以诱发细菌产生相应的抗性突变

D. 协同进化是指不同物种之间在相互影响中不断进化和发展

21、突变和基因重组产生了生物进化的原材料,现代生物技术也是利用这一点来改变生物遗传性状,以达到人们所期望的目的。下列有关叙述正确的是( )

A.转基因技术造成的变异,实质上相当于人为的基因重组,该变异是定向的

B.体细胞杂交技术是人为造成染色体变异的方法,它突破了自然界生殖隔离的限制

C.人工诱变没有改变突变的本质,但却因突变率的提高而实现了定向变异

D.经过现代生物技术的改造和人工选择的作用,许多生物变得更适合人的需要

22、滥用抗生素会导致耐药性细菌增多,进而导致抗生素的药效下降。下列有关叙述不正确的是( )

A.耐药性的形成原因是细菌在抗生素的作用下产生了变异

B.广泛应用抗生素可导致细菌种群中的抗性基因频率增加

C.随着抗生素的广泛应用,某种细菌种群内形成了新的物种

D.耐药性强的细菌均可发生基因突变、基因重组和染色体变异

23、某海岛上因为经常有大风天气,某种昆虫中无翅的或翅特别发达的个体比翅普通(中间型)的更易生存,长此以往形成了现在的无翅或翅特别发达的表现型占绝对优势的昆虫种群。下列分析错误的是( )

A.大风导致昆虫出现无翅和翅特别发达的变异

B.昆虫翅的全部基因构成了该种群的基因库

C.大风在昆虫翅的进化过程中起选择作用

D.无翅昆虫与翅特别发达的昆虫间存在生殖隔离

三、填空题

24、抗生素是治疗重度感染的一类药物。如表为2005-2008年,某类抗生素在某医院住院患者中的人均使用量,以及从患者体内分离得到的某种细菌对该类抗生素的耐药率变化。据表回答下列问题。

年份 2005 2006 2007 2008

住院患者该类抗生素的人均使用量/g 0.074 0.12 0.14 0.19

某种细菌对该类抗生素的耐药率/% 2.6 6.11 10.9 25.5

(1)由表可知,这种细菌耐药率的变化与抗生素的使用量之间是_____(正相关/负相关)的关系,依据是_____。

(2)用现代生物进化理论解释“长期使用抗生素,发现治疗效果变差”的原因_____。

(3)人类不断研发和使用新的抗生素,细菌对新药的耐药性也在不断提高,二者之间仿佛发生了一场竞赛,用达尔文的观点来解释,说明细菌和抗生素之间存在_____。你作为这场竞赛的参与者,应对方法有_____。

25、用达尔文的自然选择学说分析长颈鹿的进化过程。

(1)长颈鹿群体中不同个体间脖子长度存在差异,说明生物具有________的特性,这种特性一般是________(填“定向”或“不定向”)的,________是生物进化的内在因素。

(2)脖子长的长颈鹿由于能够食用到高处的植物,因此能够在食物缺少的条件下与环境相适应而在________________中获胜得以生存、繁衍。这样,环境对长颈鹿起了________作用,而这种作用是________的,它决定着生物进化的________。

(3)上述过程表明,自然选择的动力是________,自然选择的结果是________。

四、实验题

26、随着抗生素临床使用及不合理使用的增加,导致细菌耐药性增加,抗生素的疗效下降。蛋白质的分泌对于细菌的毒性和生长必不可少,寻找新型抗生素抑制细菌蛋白质的分泌对于治疗细菌性疾病有重要的意义。现有一种新型抗生素(抗生素R),为探究其作用效果,根据以下材料用具,写出实验思路,并分析实验结果。

实验材料:若干个培养瓶、培养液、无毒细菌M稀释液、新型抗生素R溶液

(要求与说明:细菌数目和蛋白质的含量可用仪器测定,试剂、仪器、用具及操作不做要求;实验条件适宜)

(1)实验思路:

①取若干培养瓶编号为甲、乙,每个培养瓶中加入等量培养液和______________;

②取其中的培养瓶,分别测定细胞数和分泌蛋白含量

③甲组培养瓶中加入适量______________,乙组培养瓶加入等量的培养液;

④在适宜条件下培养,每隔一段时间测定细胞数和分泌蛋白含量;

⑤对所得实验数据进行分析和比较。

(2)若抗生素R有疗效,预测的实验结果是______________________________。

(3)分析:细菌耐药性性状产生的根本原因是_______________,抗生素的作用是对细菌的耐药性差异是进行___________的自然选择。

参考答案

1、答案:C

解析:根据达尔文自然选择学说的内容,过度繁殖是自然选择的前提,生存斗争是自然选择的手段和动力,遗传变异是自然选择的内因和基础,适者生存是自然选择的结果。可判断它们的关系是:过度繁殖→遗传变异→生存斗争→适者生存,C正确,A、B、D错误。故选C。

2、答案:C

解析:根据达尔文自然选择学说模型,种群个体间生存斗争激烈的时期是种群个体数量较多,而资源空间有限时,C符合题意。

故选C。

3、答案:C

解析:A、枯叶蝶的翅很像一片枯叶,这是枯叶蝶对环境的一种适应,A正确;

B、生物的形态结构及其功能适合于该生物在一定环境中生存和繁殖,具有相对性,B正确;

C、所有生物都具有适应环境的特征,C错误;

D、生物特有的形态结构只利于所处的环境,具有局限性,D正确。

故选C。

4、答案:C

解析:A、克格伦岛上经常刮大风,不适合飞行,因此经过长期自然选择,只有无翅或者翅特别发达的昆虫才能在海岛上生存,A正确;

B、克格伦岛上主要有翅特别发达和无翅两种类型,这是长期自然选择的结果,与自然选择决定生物进化方向的观点相符合,B正确;

C、海岛上的昆虫的翅型有翅特别发达和无翅两种类型,后代出现不同的翅型是通过基因突变产生新基因,等位基因分离,雌雄配子随机结合,C错误;

D、海岛环境保持稳定时,基因突变和基因重组也会发生,因此,昆虫的基因频率也可能发生变化,D正确。

故选C。

5、答案:D

解析:A、生物进化的基本单位是种群,A正确;

B、突变和基因重组为进化提供原材料,B正确;

C、在自然选择下,种群基因频率发生定向改变,C正确;

D、生物进化的实质是种群基因频率的改变,D错误。

故选D。

6、答案:A

解析:自然选择是生物生存的环境对生物形态、结构和生理功能的选择,具有更多适应环境的形态、结构和生理特征的生物更容易在环境中生存下去,而生物的这些特征都是生物表现型的不同方面。故选A。

7、答案:D

解析:A、生存斗争是自然选择的动力,自然选择是通过生存斗争来实观的,属于达尔文的自然选择学说内容,A不符合题意;

B、生物都有遗传变异的特性,它是自然选择的内因和基础,属于达尔文的自然选择学说内容,B不符合题意;

C、自然选择是适者生存不适者被淘汰的过程,属于达尔文的自然选择学说内容,C不符合题意;

D、生物各种适应性特征的形成都是由于用进废退和获得性遗传,它是拉马克进化论的内容,不属于达尔文自然选择学说的内容,D错误。

故选D。

8、答案:B

解析:在人工饲养的条件下,人类根据各自的喜好和需求,对不同的变异进行了选择,对具有不同变异的鸡逐渐选择,并在繁殖后代的过程中,通过遗传使这些被选择下来的性状不断地积累加强,就逐渐地形成了现代品种多样的家鸡。例如,有的人需要产蛋多的鸡,就杀死了产蛋少的鸡,留下产蛋多的鸡来繁殖后代,这样逐代人工选择下去,鸡的产蛋多这一性状会逐代积累并得到加强,就培育出产蛋多的良种鸡,如莱杭鸡。人们根据各自的爱好对不同的变异个体进行选择。经过若干年的选择,使选择的性状积累加强,最后形成不同的新品种,因此长尾鸡和莱杭鸡的形成是人工选择的结果。故选:B。

9、答案:D

解析:由于雌性偏好色彩鲜艳的雄性交配,所以色彩鲜艳的雄性基因更易传递给后代。但是背部色彩鲜艳的雄性更容易被猛禽捕捉,其基因传递给后代的概率较低,是不适应个体。所以综合考虑,背部色彩黯淡,其他部位色彩鲜艳的雄性个体更易传代,D符合题意。

故选D。

10、答案:C

解析:变异发生在自然选择之前,先有了各种类型的变异,才能自然选择出适应环境的变异,抗药性个体的出现是自然选择的结果,ABD错误,C正确。

故选C。

11、答案:B

解析:基因突变具有不定向性,可以向着不同的方向突变,产生一个以上的等位基因,昆虫的翅有大有小、有无情况体现了不定向性;残翅个体可以适应大风环境,大翅个体适宜采食花蜜在花丛间飞行,这是自然选择的结果,自然选择是定向的,B正确,ACD错误。

故选B。

12、答案:D

解析:环境不断变化影响着生物的适应性,故生物对环境的适应具有相对性;在自然界中,普遍存在着当环境变化时,适应环境的生物生存下来,因此适应有普遍性,并且适应是自然选择的结果;生物的变异在前,选择在后,至于生物的变异是否能适应环境,要看环境变化之后,生物的变异能否适应变化的环境,因此,并不是所有的变异都能适应环境,D错误,ABC正确。

故选D。

13、答案:B

解析:A、万古霉素因干扰细菌细胞壁的形成,导致细菌不能增殖而发挥抗菌功效,A正确;

B、万古霉素不能使细菌产生抗万古霉素变异,只能对细菌的变异进行选择,B错误;

C、由于万古霉素与青霉素的结构相似,因此青霉素过敏者不适合使用万古霉素,C正确;

D、万古霉素的使用会使细菌群体中抗万古霉素基因的基因频率提高,D正确。

故选B。

14、答案:D

解析:A、蜥蜴等爬行动物是真正的陆生脊椎动物,由于陆地环境相对比较干燥,陆地生活的动物体表具有角质的鳞片或甲,这些结构不仅保护了身体,还能够防止体内水分的蒸发,有利于适应陆地生活,A正确;

B、仙人掌适应沙漠干旱的环境主要是依靠它的叶片以及庞大的根系,叶片肥厚的肉质茎,可以大量的储存水分以及养分,同时还有散热的功效,叶片的表层发生了角质化,减少水分自我蒸发的同时还能抵抗一部分的紫外新照射,B正确;

C、荒漠干旱缺水,骆驼刺植株高几厘米,但根深度可达15米,便于吸收到荒漠深处的水分,适应干旱缺水的沙漠环境,C正确;

D、荒漠群落中的植物叶片呈针状、气孔在夜间开放,草原群落中的植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,从而抗抵干旱,D错误。

故选D。

15、答案:A

解析:病毒的抗药性是在使用药物之前产生的,药物的作用是对病毒进行选择,即淘汰不抗药的个体,保留有抗药性的个体。

A、抗药性个体的大量出现是药物选择的结果,药物对病毒的抗药性变异进行了定向选择,使抗药性个体增多,A正确;

B、变异是不定向的,并不是病毒为了适应环境才产生了抗药性变异,B错误;

C、病毒的抗药性变异发生在用药之前,C错误;

D、病毒的抗药性变异发生在用药之前,并不是由于药量变少而产生的,D错误。

故选A。

16、答案:C

解析:A、种群是生物进化的单位,一个物种可以有多个种群,A错误;B、种群1和2出现的突变和基因重组都是随机的、不定向的,可能相同也可能不同,与其生活的环境没有直接关系,B错误;C、自然选择的选择作用使种群1和2的基因频率发生定向改变,C正确;D、种群1、2出现生殖隔离说明两者基因库差异较大,但可能存在某些相同的基因,D错误。

17、答案:B

解析:A、适应是自然选择的结果,适应具有普遍性和相对性,A正确; B、细菌的耐药性是在使用抗生素之前产生的,不是使用抗生素之后产生的,抗生素只能对细菌的抗药性进行选择,B错误; C、抗生素对细菌的耐药性进行选择,使细菌的耐药性基因的频率升高,C正确; D、生物多样性是协同进化的结果,协同进化是指不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,D正确。

故选:B。

18、答案:C

19、答案:C

解析:A、细菌抗药性的产生与抗生素的使用无关,抗生素起选择作用,A错误; B、抗生素是由微生物(包括细菌、真菌、放线菌属)或高等动植物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其他活性的一类次级代谢产物,能干扰其他生活细胞发育功能的化学物质,故抗生素的作用对象是细胞类生物,而不是病毒,B错误; C、细菌产生的变异是不定向的,而抗生素对细菌的选择是定向的,使细菌种群的基因频率发生改变,C正确; D、减少超级细菌的形成不是杜绝抗生素的使用,而是要控制抗生素的滥用,避免抗生素长期对细菌种群进行选择,D错误。故选:C。

20、答案:ACD

21、答案:ABD

解析:A、转基因技术造成的变异,实质上相当于人为的基因重组,但却导致了自然界没有的定向变异的产生,A正确;B、来自两个不同植物的体细胞融合成一个杂种细胞(植物体细胞杂交技术),把杂种细胞培育成植株,其原理就是人为引起染色体变异,突破了自然生殖隔离的限制,B正确;C、人工诱变没有改变突变的本质,也提高了突变率,但没有实现定向变异,C错误;D、通过现代生物技术的改造和人工选择培养新品种,其目的就是使某些生物符合人们的需要,D正确。故选:ABD。

22、答案:ACD

解析:变异是不定向的,且抗生素只能对细菌的抗药性进行选择,不能导致细菌产生抗药性变异,A错误;细菌中本来就存在抗性个体,长期使用抗生素导致抗性基因频率上升,B正确;抗性基因频率的改变引起病菌发生了进化,但没有产生新的抗性病菌,C错误;细菌是原核生物,没有染色体,不能进行有性生殖,所以没有染色体变异及基因重组,因此细菌发生的变异只能是基因突变,D错误

23、答案:ABD

解析:昆虫中本来就存在无翅变异和翅特别发达的变异,大风只是对昆虫的翅进行了选择,A错误,C正确;该昆虫全部个体的全部基因构成了该种群的基因库,B错误;无翅昆虫与翅特别发达的昆虫间不存在生殖隔离,属于同一个物种,D错误。

24、答案:(1)①. 正相关

②. 随着该类抗生素的人均使用量逐年增加,某种细菌对该类抗生素的耐药率逐年增加

(2)经自然选择的作用,种群中抗药性强的基因频率逐渐升高

(3)①. 生存斗争

②. 合理使用抗生素,防止抗生素滥用,以防止产生超级细菌等

解析:(1)根据表中数据可知,2005-2008年,住院患者该类抗生素人均使用量逐年增加,某种细菌对该抗生素的耐药率也逐年增加,故这种细菌耐药率的变化与抗生素的使用量之间存在呈正相关。从现代生物进化理论的角度看,细菌中本来就存在着抗药性的差异,抗生素的作用是对细菌进行自然选择,具有抗药性的细菌存活下来,并繁殖后代,经过长时间的变异、自然选择,使病菌的抗药性逐年增强。

(2)从进化的角度来看,病菌中本来就存在着抗药性的差异,抗生素的作用是对病菌进行自然选择,不耐药的细菌生存和繁殖的机会减少,耐药菌生存和繁殖的机会增加,耐药性基因在细菌种群中的频率逐年上升。

(3)人类不断研发和使用新的抗生素,细菌对新药的耐药性也在不断提高,用达尔文的观点来解释,说明细菌和抗生素之间存在生存斗争;作为这场竞赛的参与者,我们应该合理使用抗生素,防止抗生素滥用,以防止产生超级细菌等。

25、答案:(1)变异;不定向;遗传和变异

(2)生存斗争;选择;定向;方向

(3)生存斗争;适者生存

解析:(1)长颈鹿群体中存在着不同体型的个体,说明生物具有变异的特性,这种特性一般是不定向的,是随机产生的,遗传和变异是生物进化的内在因素,是生物进化的基础。

(2)脖子较长的长颈鹿,能够吃到树上高处的叶子,在生存斗争中获胜,得以生存、繁衍。这样,环境对长颈鹿起了选择作用,而这种作用是定向的,它决定着生物进化的方向。

(3)自然选择的动力是生存斗争,自然选择的结果是适者生存。

26、答案:(1)细菌M稀释液 新型抗生素R溶液

(2)甲组细胞数和分泌蛋白含量均低于乙组

(3)基因突变 定向

一、单选题

1、下面哪一项可以较好地解释生物的进化( )

A.环境变化→发生变异→获得性遗传

B.生存斗争→用进废退→适者生存

C.遗传变异→生存斗争→适者生存

D.生存斗争→发生变异→获得性遗传

2、根据达尔文自然选择学说模型,种群个体间生存斗争激烈的时期是( )

A.资源充裕时

B.气候适宜时

C.种群个体数量较多,而资源空间有限时

D.缺少天敌时

3、下列有关适应的说法,错误的是( )

A.枯叶蝶的翅很像一片枯叶,这是枯叶蝶对环境的一种适应

B.适应有相对性

C.个别生物不具有适应环境的特征

D.适应有局限性

4、达尔文以克格伦岛上的见闻、观察,完成了他那划时代的学说——进化论,从而使克格伦岛闻名于全世界。克格伦岛上经常刮大风,科学家对岛上一种昆虫的翅型(已知该种昆虫的翅型由一对等位基因控制)进行调查,发现它们主要有翅特别发达和无翅两种类型,其中基因型为杂合子的具有一般飞行能力的昆虫则逐渐被淘汰。下列分析不合理的是( )

A.昆虫特别发达的翅的形成是长期自然选择的结果

B.该现象与自然选择决定生物进化方向的观点相符合

C.昆虫后代中出现不同的翅型是通过基因重组实现的

D.海岛环境保持稳定时,昆虫的基因频率也可能发生变化

5、下列有关现代生物进化理论的叙述,错误的是( )

A.生物进化的基本单位是种群

B.突变和基因重组为进化提供原材料

C.自然选择影响种群的基因频率

D.生物进化的实质是种群基因型频率的改变

6、自然选择直接作用于生物的( )

A.表现型 B.基因型 C.不利变异的基因 D.肽链结构

7、下列叙述中不属于达尔文自然选择学说的主要内容的是( )

A.自然选择是通过生存斗争来实现的

B.生物都有遗传变异的特性

C.自然选择是适者生存不适者被淘汰的过程

D.生物各种适应性特征的形成都是由于用进废退和获得性遗传

8、日本的长尾鸡是著名的观赏鸡,全身羽毛雪白,短小的身体拖着约两米的尾羽,来航鸡是产卵量很高的卵用鸡。长尾鸡和来航鸡的培育成功是( )

A.自然选择的结果 B.人工选择的结果

C.生存斗争的结果 D.定向变异的结果

9、有一种鸟的雌性偏好与色彩鲜艳的雄性交配,然而背部色彩鲜艳的雄性更容易被猛禽捕捉。假设该物种具有丰富的遗传多样性,那么最有可能的自然选择结果是( )

A.雄性具有鲜艳的背部和胸部

B.雄性具有鲜艳的背部和暗淡的胸部

C.雄性具有暗淡的背部和胸部

D.雄性具有鲜艳的胸部和暗淡的背部

10、在“601”药问世时,可治疗病毒性感冒,疗效很高,几年后疗效渐低,其根本原因可能是( )

A.病毒接触了药物后,慢慢地产生了抗药性

B.病毒为了适应环境,产生了抗药性变异

C.抗药性个体的出现是选择的结果

D.后来的药量用得过少,产生了抗药性变异

11、《物种起源》中记载,马德拉岛屿常刮大风,岛上的550种甲虫中,有200多种因不具有完整的翅膀(残翅)而无法飞行,它们等大风过后才出来。同时还存在花朵中觅食的具有较大翅膀的昆虫。此现象显示的翅形变异与自然选择具备的特性分别是( )

A.定向、不定向 B.不定向、定向

C.不定向、不定向 D.定向、定向

12、适应的形成离不开生物的遗传和变异(内因)与环境(外因)的相互作用。下列关于适应及其形成的叙述错误的是( )

A.适应具有普遍性 B.适应是自然选择的结果

C.适应具有相对性 D.所有变异都能适应环境

13、青霉素的药理作用是干扰细菌细胞壁的形成,万古霉素是一种新型的抗生素,其结构与作用原理类似于青霉素,以下分析错误的是( )

A.万古霉素因干扰细菌增殖而发挥抗菌功效

B.万古霉素的使用使细菌产生抗万古霉素的变异

C.青霉素过敏者一般不建议使用万古霉素

D.万古霉素的使用会使细菌群体中抗万古霉素的基因频率提高

14、以下关于生物适应环境的描述,错误的是( )

A.爬行动物蜥蜴和蛇的表皮外有角质鳞片,有助于减少水分蒸发

B.仙人掌具有肥厚的肉质茎以适应缺乏水分的环境

C.骆驼刺植株高几厘米,但根可长达15米,是适应环境的表现

D.草原上的植物大都有抗旱特点,如叶片呈针状,气孔仅在夜间开放

15、桉601药刚问世时,可治疗病毒性感冒,疗效很高;几年后,疗效渐渐降低,其根本原因可能是( )

A.抗药性个体大量出现是定向选择的结果

B.病毒为了适应环境,产生了抗药性变异

C.病毒接触了药物后,慢慢产生了抗药性

D.后来的药量用少了,产生了抗药性变异

16、如图表示一个亲代种群由于地理隔离(河流和山脉)形成了两个新的种群,进而进化为两个新物种的过程,下列有关进化的叙述正确的是( )

A.一个物种只有一个种群,即种群是生物进化的单位

B.种群1和种群2由于生活的环境不同,出现了不同的突变和基因重组

C.自然选择使种群1和种群2的基因频率发生定向改变

D.种群1、2出现生殖隔离说明两者基因库中基因都不同

17、以自然选择学说为核心的现代生物进化理论对自然界的生命史作出了科学的解释。下列有关叙述错误的是( )

A.适应是自然选择的结果,适应具有普遍性和相对性

B.滥用抗生素会使细菌产生耐药性突变而降低治疗效果

C.滥用抗生素会使细菌种群中的耐药基因频率逐年上升

D.生物多样性是生物与生物、生物与无机环境协同进化的结果

18、某种兰花的花距细长,给它传粉的蛾口器同样细长,下列相关叙述错误的是( )

A.花距细长是在进化过程中,该蛾对其定向选择的结果

B.与花距长度相关基因的突变具有不定向性

C.为吸到花距底部的花蜜,该蛾采用延长口器的策略

D.花距和口器的长度变化是协同进化的结果

19、抗生素是一类抵抗病原体的药物,被人们广泛应用。由于抗生素的滥用,在治疗疾病的同时也产生了超级细菌,使目前使用的抗生素逐渐失去了作用。下列相关叙述正确的是( )

A.细菌的抗药性是在抗生素诱导下产生了基因突变导致的

B.抗生素不仅对细菌起作用,对病毒也具有同等疗效

C.不同抗生素对细菌进化形成超级细菌起到了选择作用

D.减少超级细菌的形成就要杜绝抗生素的使用

二、多选题

20、下列关于生物进化的说法错误的是( )

A. 随机交配使种群的基因库发生改变

B. 自然选择直接作用于生物个体的表型

C. 抗生素可以诱发细菌产生相应的抗性突变

D. 协同进化是指不同物种之间在相互影响中不断进化和发展

21、突变和基因重组产生了生物进化的原材料,现代生物技术也是利用这一点来改变生物遗传性状,以达到人们所期望的目的。下列有关叙述正确的是( )

A.转基因技术造成的变异,实质上相当于人为的基因重组,该变异是定向的

B.体细胞杂交技术是人为造成染色体变异的方法,它突破了自然界生殖隔离的限制

C.人工诱变没有改变突变的本质,但却因突变率的提高而实现了定向变异

D.经过现代生物技术的改造和人工选择的作用,许多生物变得更适合人的需要

22、滥用抗生素会导致耐药性细菌增多,进而导致抗生素的药效下降。下列有关叙述不正确的是( )

A.耐药性的形成原因是细菌在抗生素的作用下产生了变异

B.广泛应用抗生素可导致细菌种群中的抗性基因频率增加

C.随着抗生素的广泛应用,某种细菌种群内形成了新的物种

D.耐药性强的细菌均可发生基因突变、基因重组和染色体变异

23、某海岛上因为经常有大风天气,某种昆虫中无翅的或翅特别发达的个体比翅普通(中间型)的更易生存,长此以往形成了现在的无翅或翅特别发达的表现型占绝对优势的昆虫种群。下列分析错误的是( )

A.大风导致昆虫出现无翅和翅特别发达的变异

B.昆虫翅的全部基因构成了该种群的基因库

C.大风在昆虫翅的进化过程中起选择作用

D.无翅昆虫与翅特别发达的昆虫间存在生殖隔离

三、填空题

24、抗生素是治疗重度感染的一类药物。如表为2005-2008年,某类抗生素在某医院住院患者中的人均使用量,以及从患者体内分离得到的某种细菌对该类抗生素的耐药率变化。据表回答下列问题。

年份 2005 2006 2007 2008

住院患者该类抗生素的人均使用量/g 0.074 0.12 0.14 0.19

某种细菌对该类抗生素的耐药率/% 2.6 6.11 10.9 25.5

(1)由表可知,这种细菌耐药率的变化与抗生素的使用量之间是_____(正相关/负相关)的关系,依据是_____。

(2)用现代生物进化理论解释“长期使用抗生素,发现治疗效果变差”的原因_____。

(3)人类不断研发和使用新的抗生素,细菌对新药的耐药性也在不断提高,二者之间仿佛发生了一场竞赛,用达尔文的观点来解释,说明细菌和抗生素之间存在_____。你作为这场竞赛的参与者,应对方法有_____。

25、用达尔文的自然选择学说分析长颈鹿的进化过程。

(1)长颈鹿群体中不同个体间脖子长度存在差异,说明生物具有________的特性,这种特性一般是________(填“定向”或“不定向”)的,________是生物进化的内在因素。

(2)脖子长的长颈鹿由于能够食用到高处的植物,因此能够在食物缺少的条件下与环境相适应而在________________中获胜得以生存、繁衍。这样,环境对长颈鹿起了________作用,而这种作用是________的,它决定着生物进化的________。

(3)上述过程表明,自然选择的动力是________,自然选择的结果是________。

四、实验题

26、随着抗生素临床使用及不合理使用的增加,导致细菌耐药性增加,抗生素的疗效下降。蛋白质的分泌对于细菌的毒性和生长必不可少,寻找新型抗生素抑制细菌蛋白质的分泌对于治疗细菌性疾病有重要的意义。现有一种新型抗生素(抗生素R),为探究其作用效果,根据以下材料用具,写出实验思路,并分析实验结果。

实验材料:若干个培养瓶、培养液、无毒细菌M稀释液、新型抗生素R溶液

(要求与说明:细菌数目和蛋白质的含量可用仪器测定,试剂、仪器、用具及操作不做要求;实验条件适宜)

(1)实验思路:

①取若干培养瓶编号为甲、乙,每个培养瓶中加入等量培养液和______________;

②取其中的培养瓶,分别测定细胞数和分泌蛋白含量

③甲组培养瓶中加入适量______________,乙组培养瓶加入等量的培养液;

④在适宜条件下培养,每隔一段时间测定细胞数和分泌蛋白含量;

⑤对所得实验数据进行分析和比较。

(2)若抗生素R有疗效,预测的实验结果是______________________________。

(3)分析:细菌耐药性性状产生的根本原因是_______________,抗生素的作用是对细菌的耐药性差异是进行___________的自然选择。

参考答案

1、答案:C

解析:根据达尔文自然选择学说的内容,过度繁殖是自然选择的前提,生存斗争是自然选择的手段和动力,遗传变异是自然选择的内因和基础,适者生存是自然选择的结果。可判断它们的关系是:过度繁殖→遗传变异→生存斗争→适者生存,C正确,A、B、D错误。故选C。

2、答案:C

解析:根据达尔文自然选择学说模型,种群个体间生存斗争激烈的时期是种群个体数量较多,而资源空间有限时,C符合题意。

故选C。

3、答案:C

解析:A、枯叶蝶的翅很像一片枯叶,这是枯叶蝶对环境的一种适应,A正确;

B、生物的形态结构及其功能适合于该生物在一定环境中生存和繁殖,具有相对性,B正确;

C、所有生物都具有适应环境的特征,C错误;

D、生物特有的形态结构只利于所处的环境,具有局限性,D正确。

故选C。

4、答案:C

解析:A、克格伦岛上经常刮大风,不适合飞行,因此经过长期自然选择,只有无翅或者翅特别发达的昆虫才能在海岛上生存,A正确;

B、克格伦岛上主要有翅特别发达和无翅两种类型,这是长期自然选择的结果,与自然选择决定生物进化方向的观点相符合,B正确;

C、海岛上的昆虫的翅型有翅特别发达和无翅两种类型,后代出现不同的翅型是通过基因突变产生新基因,等位基因分离,雌雄配子随机结合,C错误;

D、海岛环境保持稳定时,基因突变和基因重组也会发生,因此,昆虫的基因频率也可能发生变化,D正确。

故选C。

5、答案:D

解析:A、生物进化的基本单位是种群,A正确;

B、突变和基因重组为进化提供原材料,B正确;

C、在自然选择下,种群基因频率发生定向改变,C正确;

D、生物进化的实质是种群基因频率的改变,D错误。

故选D。

6、答案:A

解析:自然选择是生物生存的环境对生物形态、结构和生理功能的选择,具有更多适应环境的形态、结构和生理特征的生物更容易在环境中生存下去,而生物的这些特征都是生物表现型的不同方面。故选A。

7、答案:D

解析:A、生存斗争是自然选择的动力,自然选择是通过生存斗争来实观的,属于达尔文的自然选择学说内容,A不符合题意;

B、生物都有遗传变异的特性,它是自然选择的内因和基础,属于达尔文的自然选择学说内容,B不符合题意;

C、自然选择是适者生存不适者被淘汰的过程,属于达尔文的自然选择学说内容,C不符合题意;

D、生物各种适应性特征的形成都是由于用进废退和获得性遗传,它是拉马克进化论的内容,不属于达尔文自然选择学说的内容,D错误。

故选D。

8、答案:B

解析:在人工饲养的条件下,人类根据各自的喜好和需求,对不同的变异进行了选择,对具有不同变异的鸡逐渐选择,并在繁殖后代的过程中,通过遗传使这些被选择下来的性状不断地积累加强,就逐渐地形成了现代品种多样的家鸡。例如,有的人需要产蛋多的鸡,就杀死了产蛋少的鸡,留下产蛋多的鸡来繁殖后代,这样逐代人工选择下去,鸡的产蛋多这一性状会逐代积累并得到加强,就培育出产蛋多的良种鸡,如莱杭鸡。人们根据各自的爱好对不同的变异个体进行选择。经过若干年的选择,使选择的性状积累加强,最后形成不同的新品种,因此长尾鸡和莱杭鸡的形成是人工选择的结果。故选:B。

9、答案:D

解析:由于雌性偏好色彩鲜艳的雄性交配,所以色彩鲜艳的雄性基因更易传递给后代。但是背部色彩鲜艳的雄性更容易被猛禽捕捉,其基因传递给后代的概率较低,是不适应个体。所以综合考虑,背部色彩黯淡,其他部位色彩鲜艳的雄性个体更易传代,D符合题意。

故选D。

10、答案:C

解析:变异发生在自然选择之前,先有了各种类型的变异,才能自然选择出适应环境的变异,抗药性个体的出现是自然选择的结果,ABD错误,C正确。

故选C。

11、答案:B

解析:基因突变具有不定向性,可以向着不同的方向突变,产生一个以上的等位基因,昆虫的翅有大有小、有无情况体现了不定向性;残翅个体可以适应大风环境,大翅个体适宜采食花蜜在花丛间飞行,这是自然选择的结果,自然选择是定向的,B正确,ACD错误。

故选B。

12、答案:D

解析:环境不断变化影响着生物的适应性,故生物对环境的适应具有相对性;在自然界中,普遍存在着当环境变化时,适应环境的生物生存下来,因此适应有普遍性,并且适应是自然选择的结果;生物的变异在前,选择在后,至于生物的变异是否能适应环境,要看环境变化之后,生物的变异能否适应变化的环境,因此,并不是所有的变异都能适应环境,D错误,ABC正确。

故选D。

13、答案:B

解析:A、万古霉素因干扰细菌细胞壁的形成,导致细菌不能增殖而发挥抗菌功效,A正确;

B、万古霉素不能使细菌产生抗万古霉素变异,只能对细菌的变异进行选择,B错误;

C、由于万古霉素与青霉素的结构相似,因此青霉素过敏者不适合使用万古霉素,C正确;

D、万古霉素的使用会使细菌群体中抗万古霉素基因的基因频率提高,D正确。

故选B。

14、答案:D

解析:A、蜥蜴等爬行动物是真正的陆生脊椎动物,由于陆地环境相对比较干燥,陆地生活的动物体表具有角质的鳞片或甲,这些结构不仅保护了身体,还能够防止体内水分的蒸发,有利于适应陆地生活,A正确;

B、仙人掌适应沙漠干旱的环境主要是依靠它的叶片以及庞大的根系,叶片肥厚的肉质茎,可以大量的储存水分以及养分,同时还有散热的功效,叶片的表层发生了角质化,减少水分自我蒸发的同时还能抵抗一部分的紫外新照射,B正确;

C、荒漠干旱缺水,骆驼刺植株高几厘米,但根深度可达15米,便于吸收到荒漠深处的水分,适应干旱缺水的沙漠环境,C正确;

D、荒漠群落中的植物叶片呈针状、气孔在夜间开放,草原群落中的植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,从而抗抵干旱,D错误。

故选D。

15、答案:A

解析:病毒的抗药性是在使用药物之前产生的,药物的作用是对病毒进行选择,即淘汰不抗药的个体,保留有抗药性的个体。

A、抗药性个体的大量出现是药物选择的结果,药物对病毒的抗药性变异进行了定向选择,使抗药性个体增多,A正确;

B、变异是不定向的,并不是病毒为了适应环境才产生了抗药性变异,B错误;

C、病毒的抗药性变异发生在用药之前,C错误;

D、病毒的抗药性变异发生在用药之前,并不是由于药量变少而产生的,D错误。

故选A。

16、答案:C

解析:A、种群是生物进化的单位,一个物种可以有多个种群,A错误;B、种群1和2出现的突变和基因重组都是随机的、不定向的,可能相同也可能不同,与其生活的环境没有直接关系,B错误;C、自然选择的选择作用使种群1和2的基因频率发生定向改变,C正确;D、种群1、2出现生殖隔离说明两者基因库差异较大,但可能存在某些相同的基因,D错误。

17、答案:B

解析:A、适应是自然选择的结果,适应具有普遍性和相对性,A正确; B、细菌的耐药性是在使用抗生素之前产生的,不是使用抗生素之后产生的,抗生素只能对细菌的抗药性进行选择,B错误; C、抗生素对细菌的耐药性进行选择,使细菌的耐药性基因的频率升高,C正确; D、生物多样性是协同进化的结果,协同进化是指不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,D正确。

故选:B。

18、答案:C

19、答案:C

解析:A、细菌抗药性的产生与抗生素的使用无关,抗生素起选择作用,A错误; B、抗生素是由微生物(包括细菌、真菌、放线菌属)或高等动植物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其他活性的一类次级代谢产物,能干扰其他生活细胞发育功能的化学物质,故抗生素的作用对象是细胞类生物,而不是病毒,B错误; C、细菌产生的变异是不定向的,而抗生素对细菌的选择是定向的,使细菌种群的基因频率发生改变,C正确; D、减少超级细菌的形成不是杜绝抗生素的使用,而是要控制抗生素的滥用,避免抗生素长期对细菌种群进行选择,D错误。故选:C。

20、答案:ACD

21、答案:ABD

解析:A、转基因技术造成的变异,实质上相当于人为的基因重组,但却导致了自然界没有的定向变异的产生,A正确;B、来自两个不同植物的体细胞融合成一个杂种细胞(植物体细胞杂交技术),把杂种细胞培育成植株,其原理就是人为引起染色体变异,突破了自然生殖隔离的限制,B正确;C、人工诱变没有改变突变的本质,也提高了突变率,但没有实现定向变异,C错误;D、通过现代生物技术的改造和人工选择培养新品种,其目的就是使某些生物符合人们的需要,D正确。故选:ABD。

22、答案:ACD

解析:变异是不定向的,且抗生素只能对细菌的抗药性进行选择,不能导致细菌产生抗药性变异,A错误;细菌中本来就存在抗性个体,长期使用抗生素导致抗性基因频率上升,B正确;抗性基因频率的改变引起病菌发生了进化,但没有产生新的抗性病菌,C错误;细菌是原核生物,没有染色体,不能进行有性生殖,所以没有染色体变异及基因重组,因此细菌发生的变异只能是基因突变,D错误

23、答案:ABD

解析:昆虫中本来就存在无翅变异和翅特别发达的变异,大风只是对昆虫的翅进行了选择,A错误,C正确;该昆虫全部个体的全部基因构成了该种群的基因库,B错误;无翅昆虫与翅特别发达的昆虫间不存在生殖隔离,属于同一个物种,D错误。

24、答案:(1)①. 正相关

②. 随着该类抗生素的人均使用量逐年增加,某种细菌对该类抗生素的耐药率逐年增加

(2)经自然选择的作用,种群中抗药性强的基因频率逐渐升高

(3)①. 生存斗争

②. 合理使用抗生素,防止抗生素滥用,以防止产生超级细菌等

解析:(1)根据表中数据可知,2005-2008年,住院患者该类抗生素人均使用量逐年增加,某种细菌对该抗生素的耐药率也逐年增加,故这种细菌耐药率的变化与抗生素的使用量之间存在呈正相关。从现代生物进化理论的角度看,细菌中本来就存在着抗药性的差异,抗生素的作用是对细菌进行自然选择,具有抗药性的细菌存活下来,并繁殖后代,经过长时间的变异、自然选择,使病菌的抗药性逐年增强。

(2)从进化的角度来看,病菌中本来就存在着抗药性的差异,抗生素的作用是对病菌进行自然选择,不耐药的细菌生存和繁殖的机会减少,耐药菌生存和繁殖的机会增加,耐药性基因在细菌种群中的频率逐年上升。

(3)人类不断研发和使用新的抗生素,细菌对新药的耐药性也在不断提高,用达尔文的观点来解释,说明细菌和抗生素之间存在生存斗争;作为这场竞赛的参与者,我们应该合理使用抗生素,防止抗生素滥用,以防止产生超级细菌等。

25、答案:(1)变异;不定向;遗传和变异

(2)生存斗争;选择;定向;方向

(3)生存斗争;适者生存

解析:(1)长颈鹿群体中存在着不同体型的个体,说明生物具有变异的特性,这种特性一般是不定向的,是随机产生的,遗传和变异是生物进化的内在因素,是生物进化的基础。

(2)脖子较长的长颈鹿,能够吃到树上高处的叶子,在生存斗争中获胜,得以生存、繁衍。这样,环境对长颈鹿起了选择作用,而这种作用是定向的,它决定着生物进化的方向。

(3)自然选择的动力是生存斗争,自然选择的结果是适者生存。

26、答案:(1)细菌M稀释液 新型抗生素R溶液

(2)甲组细胞数和分泌蛋白含量均低于乙组

(3)基因突变 定向

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成