纲要上册第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件 (共23张ppt)

文档属性

| 名称 | 纲要上册第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件 (共23张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 109.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-21 17:10:43 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

自公元220年汉代覆亡至581年隋朝兴起,当中是一段长期混乱和令人失望的年代。——黄仁宇

苏绰、卢辩诸人,卒为北周创建了一个新的政治规模,为后来隋唐所取法,将来中国全盛时期之再临,即奠基于此。 ——钱穆

失望的深渊?

全盛的基石?

VS

三国两晋南北朝

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

第五课

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

【课标要求】 通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期的民族交融和区域开发的新成就。

【重点难点】认识三国两晋南北朝时期的民族交融和区域开发的新成就

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

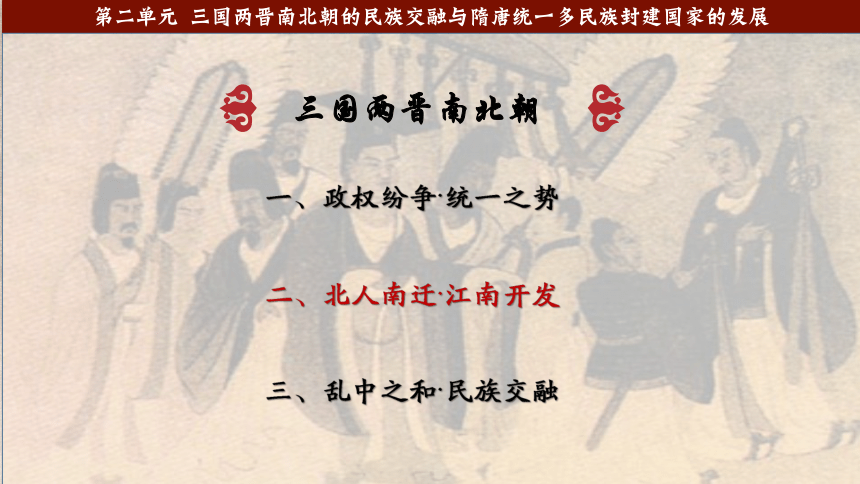

一、政权更迭·统一之势

二、北人南迁·江南开发

三国两晋南北朝

三、乱中之和·民族交融

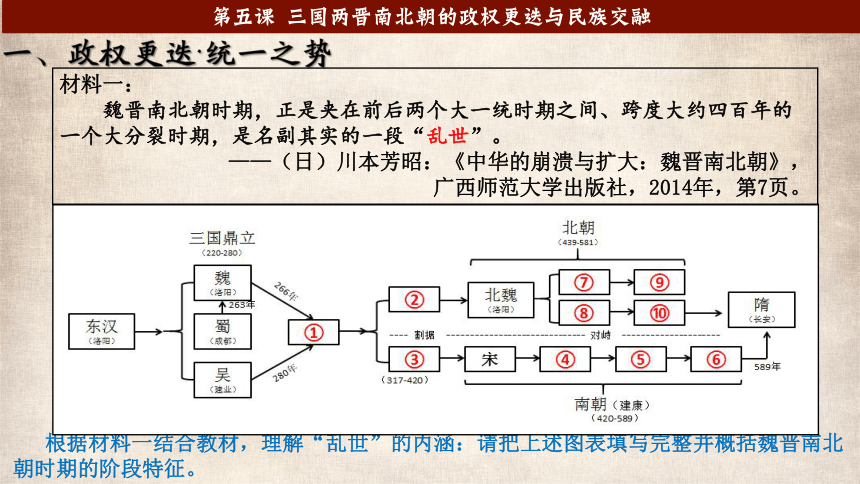

根据材料一结合教材,理解“乱世”的内涵:请把上述图表填写完整并概括魏晋南北朝时期的阶段特征。

材料一:

魏晋南北朝时期,正是夹在前后两个大一统时期之间、跨度大约四百年的一个大分裂时期,是名副其实的一段“乱世”。

——(日)川本芳昭:《中华的崩溃与扩大:魏晋南北朝》,广西师范大学出版社,2014年,第7页。

一、政权更迭·统一之势

东

汉

三国(220-280)

西晋

东晋

(317-420)

十六国

(前秦统一北方)

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

(266-316)

灭

灭

383年淝水之战

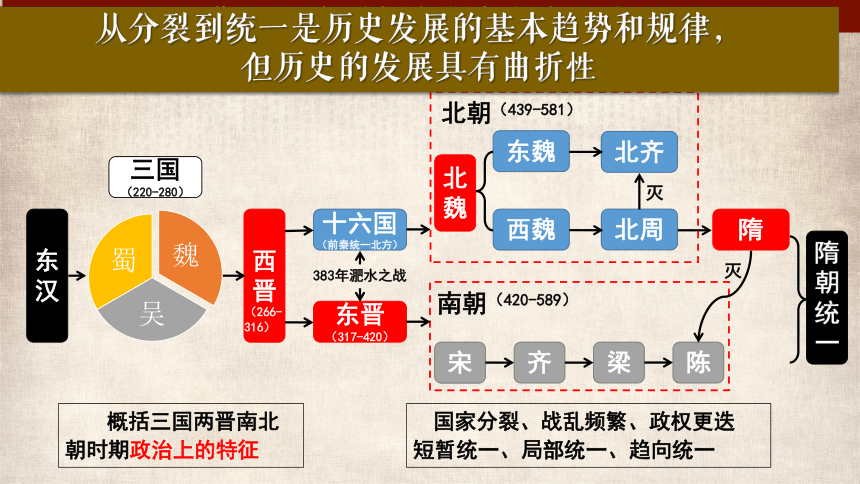

概括三国两晋南北朝时期政治上的特征

国家分裂、战乱频繁、政权更迭 短暂统一、局部统一、趋向统一

1.政治局面:政权更迭,统一之势

从分裂到统一是历史发展的基本趋势和规律,

但历史的发展具有曲折性

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

一、政权纷争·统一之势

二、北人南迁·江南开发

三国两晋南北朝

三、乱中之和·民族交融

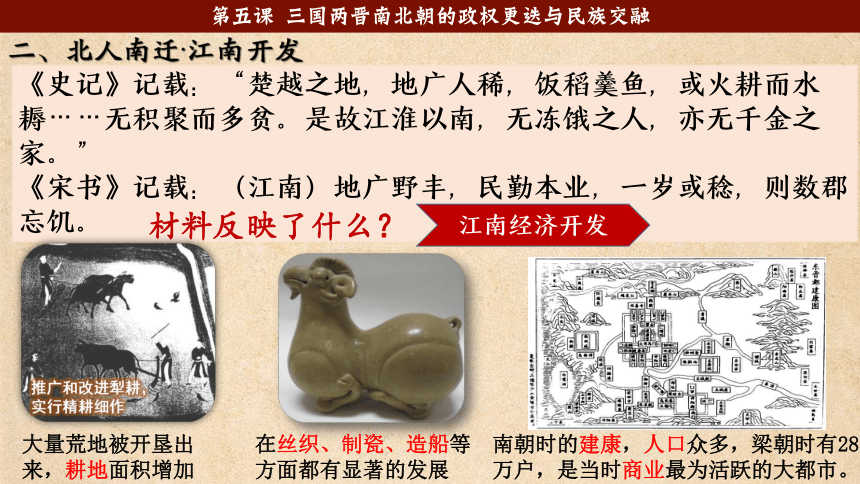

二、北人南迁·江南开发

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

《史记》记载:“楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。”

《宋书》记载:(江南)地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。

材料反映了什么?

江南经济开发

推广和改进犁耕,实行精耕细作

大量荒地被开垦出来,耕地面积增加

在丝织、制瓷、造船等方面都有显著的发展

南朝时的建康,人口众多,梁朝时有28万户,是当时商业最为活跃的大都市。

材料三 北人相继南移,同时携来高级栽培技术。南方灌溉、防洪、运河等水利工程不断修筑,富源也不断开发,终使江南的经济力量趋于壮盛。 —邹纪万《魏晋南北朝史》

二、北人南迁·江南开发

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

材料一(南方)百许年中,无风尘之警……宴如(安定)也。

—南朝《宋书》

材料二 地广野丰,……会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金。 —南朝《宋书》

思考:江南经济开发的原因是什么?

南方自然条件优越;

北方战乱频繁;

北人南迁带来先进生产工具和技术、劳动力;

南方统治者重视农业发展,赋税相对较轻。

社会安定

手工业发达

江南经济大发展

材料一 天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。

手工业发展

东晋“织成履”

二、北人南迁·江南开发

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

农业发展

促进民族大交融

材料二 对南方开发的过程也是少数民族与汉族融合的过程。

——吕思勉《中国通史》

据材料,分析三国两晋南北朝时期江南经济开发的影响。

社会安定

手工业发达

江南经济大发展

二、北人南迁·江南开发

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

农业发展

促进民族大交融

据材料,分析三国两晋南北朝时期江南经济开发的影响。

东晋王羲之《兰亭序》

东晋顾恺之《洛神赋图》

促进南方文化科技发展

结合上述材料,运用草原、中原、江南三个词语,以民族交融为主题写一段话。(要求:紧扣主题;史实准确;条理清晰;字数在50字左右)

材料一 西晋时北方少数民族内迁图

材料二

思考探究:请你来阐述历史

北魏进入中原以后,所面临的最大问题即如何处理这一广大地区的民族关系,其中包含如何对待汉族的先进生产方式、汉族的文化问题。是继续保存拓跋氏旧的社会制度和旧有的文化习惯,还是捐弃旧俗,接受先进的文化,北魏的统治者必须作出抉择。

——白寿彝《中国通史》

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

一、政权纷争·统一之势

二、北人南迁·江南开发

三国两晋南北朝

三、乱中之和·民族交融

民族交融的要义是尊重差异。民族交融的实现在于相互学习和相互接近,达到相互认同和国家认同。和民族融合相比较,民族交融更强调过程,民族融合更强调结果。

民族交融

西晋少数民族内迁

——迁徙

北人南迁

——迁徙

十六国民族关系

——治理

战争

北魏孝文帝改革

——改革

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

三、乱中之和·民族交融

经济领域:均田制(土地制度)

租调制(赋税制度)

政治领域:整顿吏治;俸禄制;

三长制(前身:宗主督护制);

迁都洛阳

社会生活:移风易俗

北魏孝文帝改革

三、乱中之和·民族交融

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

经济领域-均田制

前提:政府掌握大批无主荒地

目的:政府收入;缓和矛盾

内容:政府把控制的土地分配给农民,农民向政府承担一定徭役杂税

性质:封建土地国有制

作用:一定程度限制土地兼并;推动经济发展;巩固统治,稳定社会。

北魏孝文帝改革

三、乱中之和·民族交融

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

经济领域-租调制

经济领域:均田制(土地制度)

租调制(赋税制度)

政治领域:整顿吏治;俸禄制;

三长制(前身:宗主督护制);

迁都洛阳

社会生活:移风易俗

受田农民承担定额租调,一夫一妇每年纳粟2石、调帛或布一匹。

丁男还要负担一定的徭役。

相对减轻农民负担,改善生产生活条件,促进生产力发展,增加税收收入。

北魏孝文帝改革

三、乱中之和·民族交融

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

政治领域-迁都

经济领域:均田制(土地制度)

租调制(赋税制度)

政治领域:整顿吏治;俸禄制;

三长制(前身:宗主督护制);

迁都洛阳

社会生活:移风易俗

平城 洛阳

政治 保守势力强大 争取汉族地主合作

改汉姓

说汉话

与汉通婚

北魏孝文帝改革

迁汉地

穿汉服

三、乱中之和·民族交融

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

社会生活-移风易俗

经济领域:均田制(土地制度)

租调制(赋税制度)

政治领域:整顿吏治;俸禄制;

三长制(前身:宗主督护制);

迁都洛阳

社会生活:移风易俗

《耕耙图》

孝文帝以后,北魏皇帝谥号多采用“孝”字

木兰辞

(北朝民歌)

昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。

《放牧图》

“子贵母死”制度源自北魏的开国皇帝拓跋珪。即凡是被立为太子的皇子,其母必须自尽

从游牧到农耕

从可汗到皇帝

从子贵母死到父天母地(孝)

均田制

政府按一定的标准把掌握的无主荒地分给农民耕种,农民向国家承担赋役。

三、乱中之和·民族交融

北魏孝文帝改革

封建化

【探究】结合材料和“史料阅读”栏目,试评价北魏孝文帝改革

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

三、乱中之和·民族交融

改革的意义:

对北魏:缓和民族矛盾,促进了北魏社会经济繁荣和文化发展;加速北魏政权的封建化;

对中国:顺应了民族交融的历史趋势,增强了民族认同感和民族向心力,为隋唐时期统一多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

北魏孝文帝改革

三国时期

220-280

西晋

280-316

东晋

317-420

420-589

南北朝十六国

乱世孕新,统一之势

五族内迁

江南开发

民族交融

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

统一与创新

统一与繁荣

……塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。”

陈寅恪

《李唐氏族推测之后记》

草原的视野与武功、中原的精神与财富,整合为一体,涵养了民族精神,扩大了历史的张力,成就了一个庄严恢弘、灿烂夺目的隋唐帝国。

从北朝走出了一个因民族交融而生机勃勃的新生中华民族 ——阎步克

在分裂再现之时,中国人并不自安于分裂,分争各方总是力求寻得恢复统一的路径。人们生活的各个方面,包括思想感情、文化交流、经济联系、政治交往,也自然而然地孕育再统一的条件,使统一成为全社会不可抗拒的潮流。

——田余庆《秦汉魏晋史探微》

运用本节课所学知识,说明三国两晋南北朝后期,“统一成为全社会不可抗拒的历史潮流”。

自公元220年汉代覆亡至581年隋朝兴起,当中是一段长期混乱和令人失望的年代。——黄仁宇

苏绰、卢辩诸人,卒为北周创建了一个新的政治规模,为后来隋唐所取法,将来中国全盛时期之再临,即奠基于此。 ——钱穆

失望的深渊?

全盛的基石?

VS

三国两晋南北朝

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

第五课

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

【课标要求】 通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期的民族交融和区域开发的新成就。

【重点难点】认识三国两晋南北朝时期的民族交融和区域开发的新成就

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

一、政权更迭·统一之势

二、北人南迁·江南开发

三国两晋南北朝

三、乱中之和·民族交融

根据材料一结合教材,理解“乱世”的内涵:请把上述图表填写完整并概括魏晋南北朝时期的阶段特征。

材料一:

魏晋南北朝时期,正是夹在前后两个大一统时期之间、跨度大约四百年的一个大分裂时期,是名副其实的一段“乱世”。

——(日)川本芳昭:《中华的崩溃与扩大:魏晋南北朝》,广西师范大学出版社,2014年,第7页。

一、政权更迭·统一之势

东

汉

三国(220-280)

西晋

东晋

(317-420)

十六国

(前秦统一北方)

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

(266-316)

灭

灭

383年淝水之战

概括三国两晋南北朝时期政治上的特征

国家分裂、战乱频繁、政权更迭 短暂统一、局部统一、趋向统一

1.政治局面:政权更迭,统一之势

从分裂到统一是历史发展的基本趋势和规律,

但历史的发展具有曲折性

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

一、政权纷争·统一之势

二、北人南迁·江南开发

三国两晋南北朝

三、乱中之和·民族交融

二、北人南迁·江南开发

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

《史记》记载:“楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。”

《宋书》记载:(江南)地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。

材料反映了什么?

江南经济开发

推广和改进犁耕,实行精耕细作

大量荒地被开垦出来,耕地面积增加

在丝织、制瓷、造船等方面都有显著的发展

南朝时的建康,人口众多,梁朝时有28万户,是当时商业最为活跃的大都市。

材料三 北人相继南移,同时携来高级栽培技术。南方灌溉、防洪、运河等水利工程不断修筑,富源也不断开发,终使江南的经济力量趋于壮盛。 —邹纪万《魏晋南北朝史》

二、北人南迁·江南开发

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

材料一(南方)百许年中,无风尘之警……宴如(安定)也。

—南朝《宋书》

材料二 地广野丰,……会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金。 —南朝《宋书》

思考:江南经济开发的原因是什么?

南方自然条件优越;

北方战乱频繁;

北人南迁带来先进生产工具和技术、劳动力;

南方统治者重视农业发展,赋税相对较轻。

社会安定

手工业发达

江南经济大发展

材料一 天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。

手工业发展

东晋“织成履”

二、北人南迁·江南开发

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

农业发展

促进民族大交融

材料二 对南方开发的过程也是少数民族与汉族融合的过程。

——吕思勉《中国通史》

据材料,分析三国两晋南北朝时期江南经济开发的影响。

社会安定

手工业发达

江南经济大发展

二、北人南迁·江南开发

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

农业发展

促进民族大交融

据材料,分析三国两晋南北朝时期江南经济开发的影响。

东晋王羲之《兰亭序》

东晋顾恺之《洛神赋图》

促进南方文化科技发展

结合上述材料,运用草原、中原、江南三个词语,以民族交融为主题写一段话。(要求:紧扣主题;史实准确;条理清晰;字数在50字左右)

材料一 西晋时北方少数民族内迁图

材料二

思考探究:请你来阐述历史

北魏进入中原以后,所面临的最大问题即如何处理这一广大地区的民族关系,其中包含如何对待汉族的先进生产方式、汉族的文化问题。是继续保存拓跋氏旧的社会制度和旧有的文化习惯,还是捐弃旧俗,接受先进的文化,北魏的统治者必须作出抉择。

——白寿彝《中国通史》

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

一、政权纷争·统一之势

二、北人南迁·江南开发

三国两晋南北朝

三、乱中之和·民族交融

民族交融的要义是尊重差异。民族交融的实现在于相互学习和相互接近,达到相互认同和国家认同。和民族融合相比较,民族交融更强调过程,民族融合更强调结果。

民族交融

西晋少数民族内迁

——迁徙

北人南迁

——迁徙

十六国民族关系

——治理

战争

北魏孝文帝改革

——改革

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

三、乱中之和·民族交融

经济领域:均田制(土地制度)

租调制(赋税制度)

政治领域:整顿吏治;俸禄制;

三长制(前身:宗主督护制);

迁都洛阳

社会生活:移风易俗

北魏孝文帝改革

三、乱中之和·民族交融

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

经济领域-均田制

前提:政府掌握大批无主荒地

目的:政府收入;缓和矛盾

内容:政府把控制的土地分配给农民,农民向政府承担一定徭役杂税

性质:封建土地国有制

作用:一定程度限制土地兼并;推动经济发展;巩固统治,稳定社会。

北魏孝文帝改革

三、乱中之和·民族交融

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

经济领域-租调制

经济领域:均田制(土地制度)

租调制(赋税制度)

政治领域:整顿吏治;俸禄制;

三长制(前身:宗主督护制);

迁都洛阳

社会生活:移风易俗

受田农民承担定额租调,一夫一妇每年纳粟2石、调帛或布一匹。

丁男还要负担一定的徭役。

相对减轻农民负担,改善生产生活条件,促进生产力发展,增加税收收入。

北魏孝文帝改革

三、乱中之和·民族交融

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

政治领域-迁都

经济领域:均田制(土地制度)

租调制(赋税制度)

政治领域:整顿吏治;俸禄制;

三长制(前身:宗主督护制);

迁都洛阳

社会生活:移风易俗

平城 洛阳

政治 保守势力强大 争取汉族地主合作

改汉姓

说汉话

与汉通婚

北魏孝文帝改革

迁汉地

穿汉服

三、乱中之和·民族交融

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

社会生活-移风易俗

经济领域:均田制(土地制度)

租调制(赋税制度)

政治领域:整顿吏治;俸禄制;

三长制(前身:宗主督护制);

迁都洛阳

社会生活:移风易俗

《耕耙图》

孝文帝以后,北魏皇帝谥号多采用“孝”字

木兰辞

(北朝民歌)

昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。

《放牧图》

“子贵母死”制度源自北魏的开国皇帝拓跋珪。即凡是被立为太子的皇子,其母必须自尽

从游牧到农耕

从可汗到皇帝

从子贵母死到父天母地(孝)

均田制

政府按一定的标准把掌握的无主荒地分给农民耕种,农民向国家承担赋役。

三、乱中之和·民族交融

北魏孝文帝改革

封建化

【探究】结合材料和“史料阅读”栏目,试评价北魏孝文帝改革

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

三、乱中之和·民族交融

改革的意义:

对北魏:缓和民族矛盾,促进了北魏社会经济繁荣和文化发展;加速北魏政权的封建化;

对中国:顺应了民族交融的历史趋势,增强了民族认同感和民族向心力,为隋唐时期统一多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

北魏孝文帝改革

三国时期

220-280

西晋

280-316

东晋

317-420

420-589

南北朝十六国

乱世孕新,统一之势

五族内迁

江南开发

民族交融

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

统一与创新

统一与繁荣

……塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。”

陈寅恪

《李唐氏族推测之后记》

草原的视野与武功、中原的精神与财富,整合为一体,涵养了民族精神,扩大了历史的张力,成就了一个庄严恢弘、灿烂夺目的隋唐帝国。

从北朝走出了一个因民族交融而生机勃勃的新生中华民族 ——阎步克

在分裂再现之时,中国人并不自安于分裂,分争各方总是力求寻得恢复统一的路径。人们生活的各个方面,包括思想感情、文化交流、经济联系、政治交往,也自然而然地孕育再统一的条件,使统一成为全社会不可抗拒的潮流。

——田余庆《秦汉魏晋史探微》

运用本节课所学知识,说明三国两晋南北朝后期,“统一成为全社会不可抗拒的历史潮流”。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进