新疆维吾尔自治区2023年中考备考历史一轮复习三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 练习题(含解析)

文档属性

| 名称 | 新疆维吾尔自治区2023年中考备考历史一轮复习三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 练习题(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 507.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-21 15:54:41 | ||

图片预览

文档简介

新疆维吾尔自治区2023年中考备考历史一轮复习三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 练习题

一、选择题

1.下列事件发生的顺序是( )

①赤壁之战

②曹丕废汉帝称帝建魏

③官渡之战

④孙权称王建立吴国。

A.①②③④ B.③①②④ C.①③④② D.②①③④

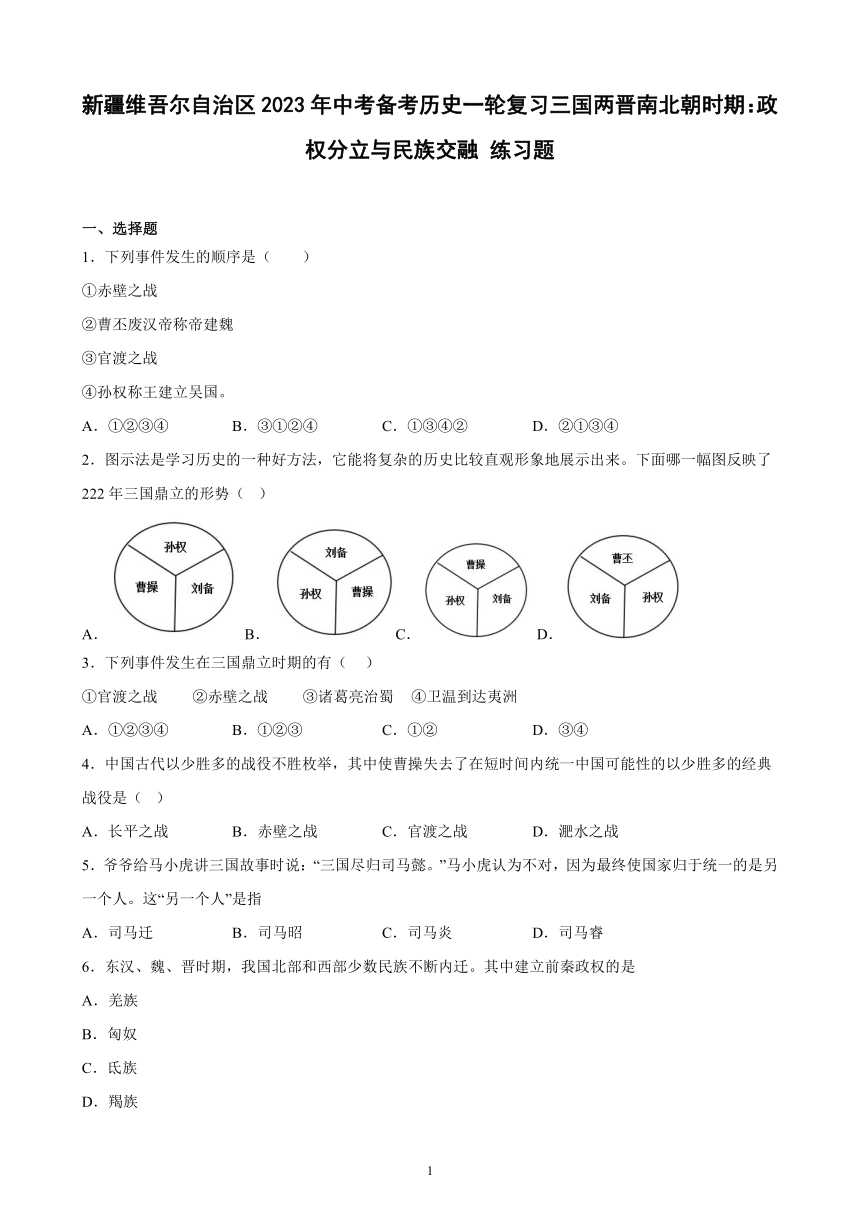

2.图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史比较直观形象地展示出来。下面哪一幅图反映了222年三国鼎立的形势( )

A.B.C. D.

3.下列事件发生在三国鼎立时期的有( )

①官渡之战 ②赤壁之战 ③诸葛亮治蜀 ④卫温到达夷洲

A.①②③④ B.①②③ C.①② D.③④

4.中国古代以少胜多的战役不胜枚举,其中使曹操失去了在短时间内统一中国可能性的以少胜多的经典战役是( )

A.长平之战 B.赤壁之战 C.官渡之战 D.淝水之战

5.爷爷给马小虎讲三国故事时说:“三国尽归司马懿。”马小虎认为不对,因为最终使国家归于统一的是另一个人。这“另一个人”是指

A.司马迁 B.司马昭 C.司马炎 D.司马睿

6.东汉、魏、晋时期,我国北部和西部少数民族不断内迁。其中建立前秦政权的是

A.羌族

B.匈奴

C.氐族

D.羯族

7.标志着西晋实现全国统一的历史事件是( )

A.灭吴 B.灭蜀 C.定都洛阳 D.司马炎称帝

8.将下列朝代按先后顺序排列,正确的是

①春秋 ②西周 ③夏 ④商 ⑤西汉 ⑥三国 ⑦战国 ⑧西晋 ⑨东汉 ⑩秦

A.③④①⑦②⑩⑤⑥⑧⑨ B.③④①⑦⑤⑩⑥⑨②⑧

C.③④②①⑦⑩⑤⑨⑥⑧ D.③④②①⑦⑩⑤⑧⑥⑨

9.三国两晋南北朝时期,江南地区获得开发的最主要原因是( )

A.南方战乱相对较少 B.北方人口大量南迁

C.南方自然条件优越 D.南方生产技术先进

10.列举表格是同学们学习历史常用的方法之一。阅读下列表格,其内容所反映的是东晋南朝时哪一方面的史实( )

农业 麦稻兼作,兴修水利

手工业 丝织业技术进步

青瓷烧制技术高超

城市 建康城人口众多

A.江南经济发展的原因 B.江南经济发展的表现

C.北人南迁的原因 D.民族融合

11.“汉帝国崩解后,中国陷入一段黯淡无望的长期动乱时代。豪强兼并所引起的社会不安仍未解决;甚至在一连串政治斗争激化下,导致战事连绵不断,胡人入侵,使社会秩序彻底瓦解。”这段“长期动乱时代”是

A.春秋战国时期

B.三国两晋南北朝时期

C.五代十国时期

D.辽宋夏金元时期

12.被称为“王与马,共天下”的朝代是( )

A.西晋 B.前秦 C.东晋 D.南朝

13.淝水之战的交战双方是( )

A.西晋和北魏 B.北魏和前秦 C.东晋和前秦 D.西晋和前秦

14.自古以来,洛阳墨客云集,有“诗都”之称,牡丹香气四溢,又有“花都”的美誉。请问曾以洛阳为都城的政权有

①西周 ②东汉 ③曹魏 ④ 西晋 ⑤ 北魏

A.①②③④ B.①②④⑤ C.②③④⑤ D.①③④⑤

15.“魏主引见朝臣,诏断北语,一从正音。”这段话中的“北语”和“正音”分别是指( )

A.匈奴语,汉语 B.汉语,鲜卑语 C.鲜卑语,汉语 D.汉语,匈奴语

16.我因地域辽阔,民族众多,地方语言也有很多种,因此国家提倡说普通话。在古代历史上在北方推广使用汉语的少数民族是

A.匈奴 B.蒙古族 C.鲜卑族 D.氐族

17.以下政权定都洛阳的是( )

①西汉 ②东汉 ③西晋 ④东晋 ⑤北魏

A.①②⑤ B.②③⑤

C.③④⑤ D.②⑤

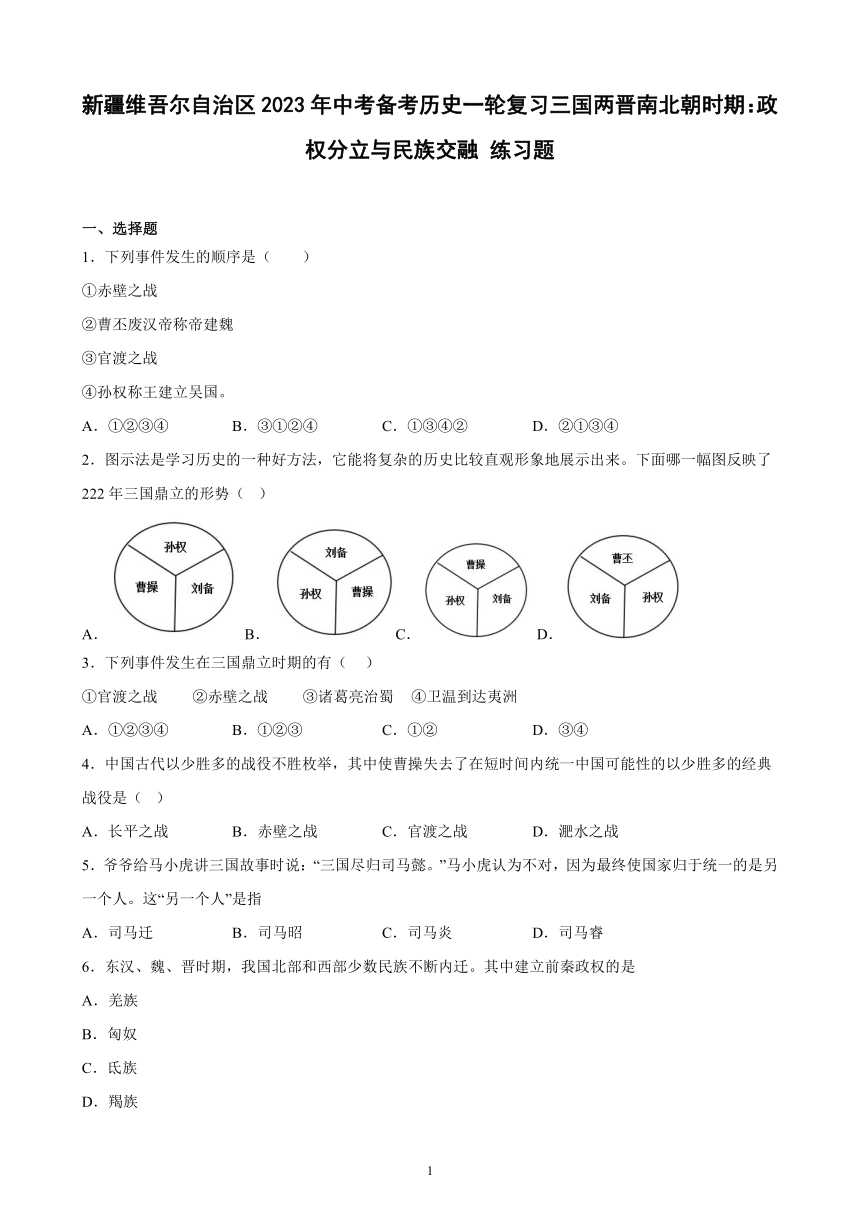

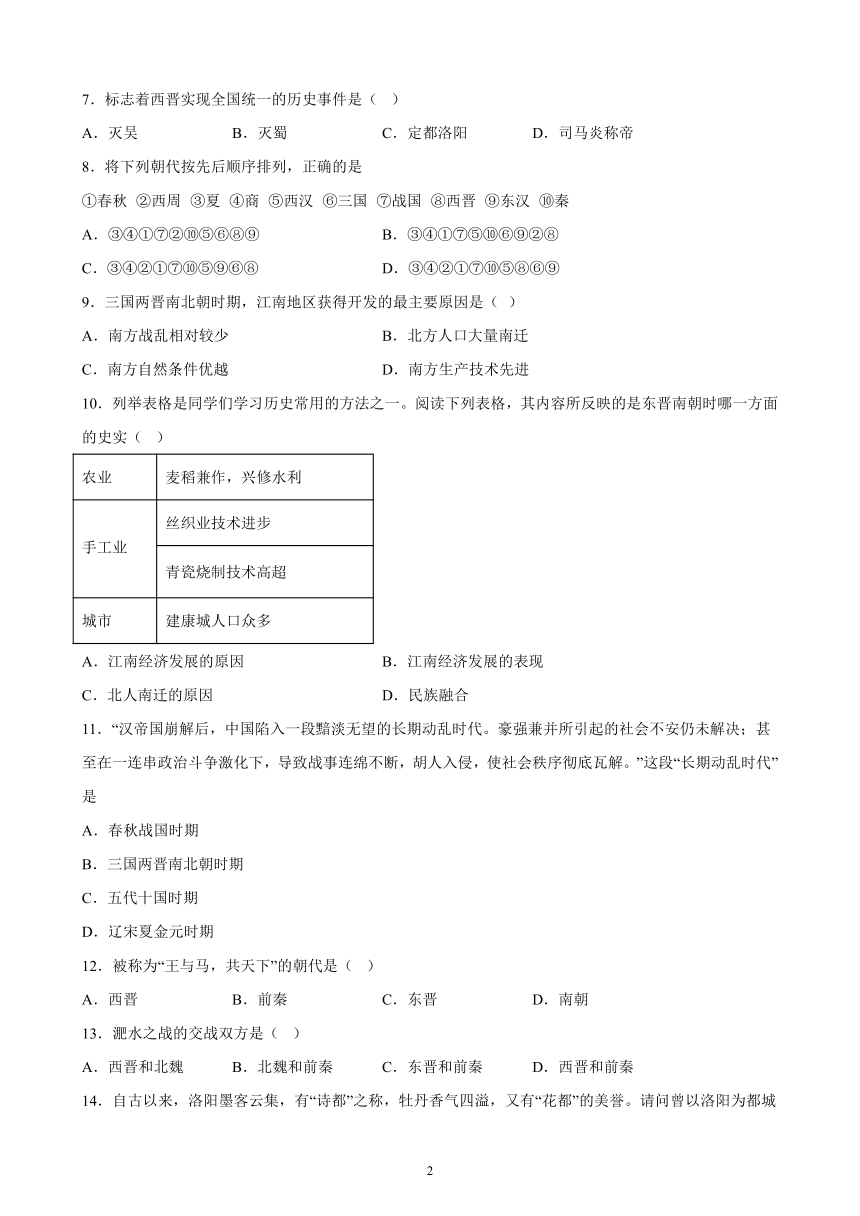

18.(2022·新疆·统考中考真题)下面三幅图画摹绘自敦煌莫高窟壁画。这些原是北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期引入内地。这反映了

A.内迁各族生活习惯一致 B.祖国边疆地区得到开发

C.民族间的交往交流交融 D.经济重心南移最终完成

19.(2022·新疆乌鲁木齐·统考一模)下图摹绘自敦煌莫高窟壁画。这些原是北方少数民族的坐具,后引入内地。这一现象发生在

A.春秋战国时期 B.魏晋南北朝时期

C.五代十国时期 D.辽宋夏金元时期

20.科技发展水平是一个时期文明程度的重要标志。下列各项科技成就出现的先后顺序是( )

①刘徽最早提出具有“极限”思维的圆周率的正确计算方法

②李冰主持修建都江堰

③蔡伦改进造纸术

④祖冲之第一次把圆周率数值精确到小数点后7位数

A.④③②① B.①③②④ C.③②④① D.②③①④

21.(2022·新疆乌鲁木齐·统考模拟预测)民以食为天,华夏儿女历来关注农业生产。我国现存最早的一部完整的农书是( )

A.《齐民要术》 B.《水经注》 C.《农书》 D.《农政全书》

22.周杰伦创作的“中国风”歌曲《兰亭序》中唱到:“兰亭临帖,行书如行云流水……忙不迭,千年碑易拓,却难拓你的美……”你听到这首歌时会想到下列哪个书法家( )

A.张旭 B.颜真卿 C.王羲之 D.柳公权

23.魏晋南北朝时期,传统造型风格与外来佛教艺术结合的突出表现是( )

A.兰亭书法 B.顾恺之画作 C.龙门石窟 D.敦煌莫高窟

二、综合题

24.中华民族的历史是各民族共同创造的。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

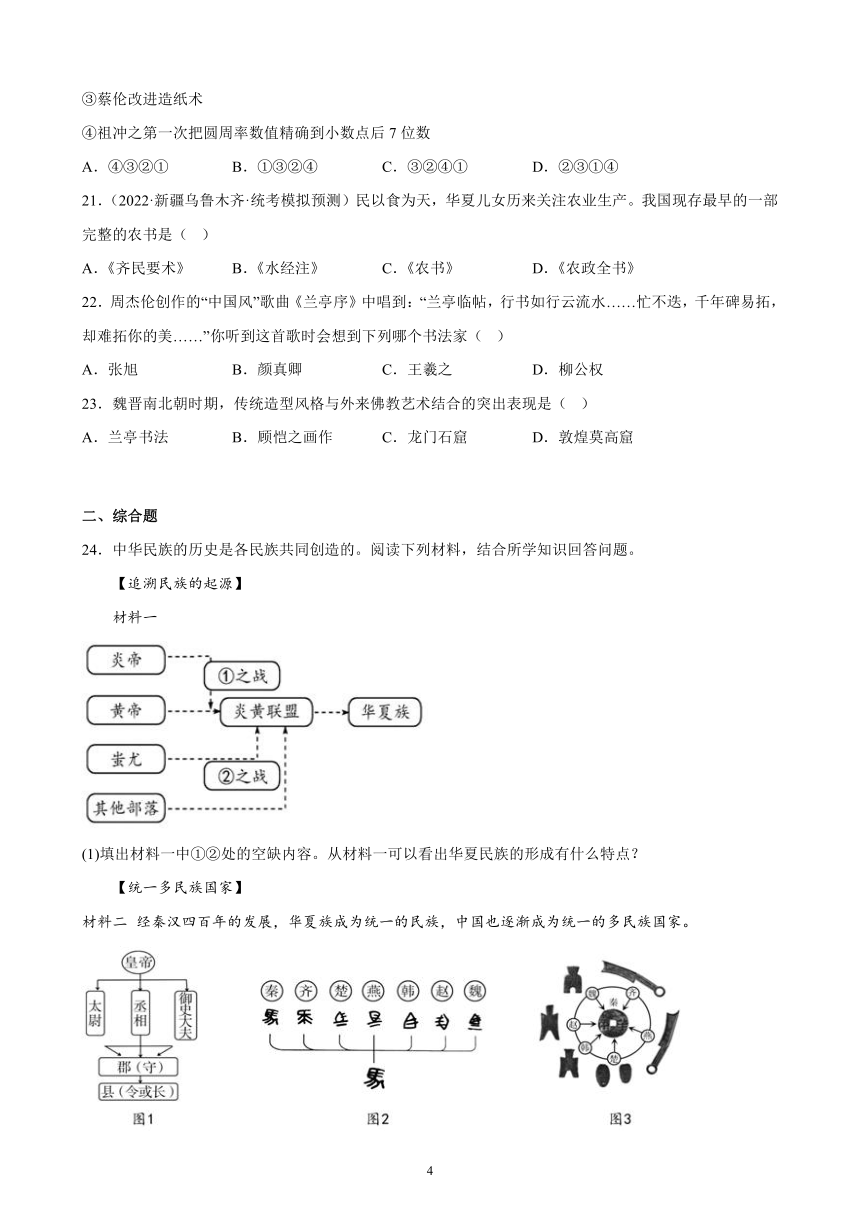

【追溯民族的起源】

材料一

(1)填出材料一中①②处的空缺内容。从材料一可以看出华夏民族的形成有什么特点?

【统一多民族国家】

材料二 经秦汉四百年的发展,华夏族成为统一的民族,中国也逐渐成为统一的多民族国家。

(2)根据材料二中三幅图,说一说秦朝采取了哪些措施来统治统一的多民族国家?

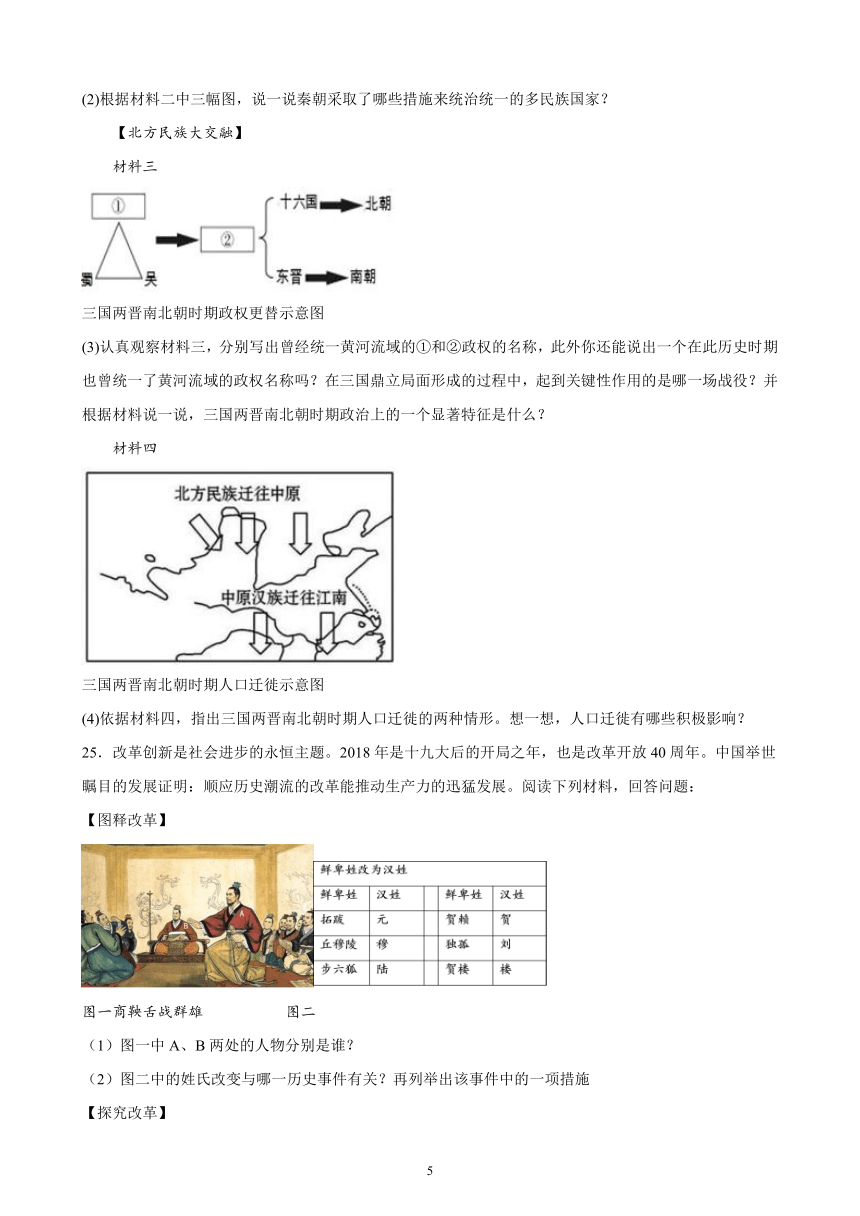

【北方民族大交融】

材料三

三国两晋南北朝时期政权更替示意图

(3)认真观察材料三,分别写出曾经统一黄河流域的①和②政权的名称,此外你还能说出一个在此历史时期也曾统一了黄河流域的政权名称吗?在三国鼎立局面形成的过程中,起到关键性作用的是哪一场战役?并根据材料说一说,三国两晋南北朝时期政治上的一个显著特征是什么?

材料四

三国两晋南北朝时期人口迁徙示意图

(4)依据材料四,指出三国两晋南北朝时期人口迁徙的两种情形。想一想,人口迁徙有哪些积极影响?

25.改革创新是社会进步的永恒主题。2018年是十九大后的开局之年,也是改革开放40周年。中国举世瞩目的发展证明:顺应历史潮流的改革能推动生产力的迅猛发展。阅读下列材料,回答问题:

【图释改革】

图一商鞅舌战群雄 图二

(1)图一中A、B两处的人物分别是谁?

(2)图二中的姓氏改变与哪一历史事件有关?再列举出该事件中的一项措施

【探究改革】

材料一 范文澜在《中国通史简编》中说:“秦国新法十年,秦民大悦,路不拾遗,山无盗贼,家给人足,民勇于公战,秦成为第一强国。”

(3)请你写出“秦国新法”的具体内容。(任写出2点)

材料二 魏晋南北朝时期,黄河流域出现了“胡人汉服”“汉人胡食”的多元文化融合景象。

(4)结合材料二,请你归纳图二的这场改革起到了什么作用?

【感知改革】

(5)通过上面的分析与探究,谈谈你对改革的认识。

26.阅读下列材料,回答问题:

材料一“屯田数载救黎民,官渡一战挫傲军”,曹操采取屯田的措施,解决了大批流民的生计。

材料二南朝时期的江南,百年来没有战事的警报,区域之内,百姓安然自得。……土地广茂,田野肥沃,老百姓勤劳耕作,一年的丰收,能够让很多郡县都不愁吃喝。

——译自沈约《宋书》

材料三 494年,迁都之事就在魏孝文帝拓跋宏自编自导自演中顺利实现了。这是史上一次颇具智慧的著名事件。面对重重阻力,孝文帝以进为退,收放自如,终于如愿以偿,把以“汉化”为中心的改革事业推进到新的阶段。

(1)材料一中的“官渡一战”奠定了哪个政权的基础?

(2)结合所学知识,说明材料二所述现象出现的原因。

(3)材料三反映了魏孝文帝采取的什么重要举措?他还采取了哪些汉化措施?

(4)国家统一是中国历史发展中不可抗拒的历史潮流。根据上述材料,归纳三国两晋南北朝时期的统一因素。

27.阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一(民族本源)华夏民族,非一族所成。太古以来、诸侯(指远古时期的部落)错居,接触交通……渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。

——梁启超《饮冰室合集》

材料二(民族一统)华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚,正是这个伟大而充满凝聚力的民族共同体,承载着中华文明古往今来的生生不息,…由秦汉帝国开创的这一民族共同体总是能够重新走上统一、安定的大道,重现勃勃生机。

——翦伯赞《中国史十五讲》

材料三(民族交融)东汉、魏晋时期,北方少主民族不断内迁,逐渐形成汉族与少数民族的交融。……北魏统一黄河流域后,顺应民族交融趋势,以国家政权推动鲜卑族汉化,促进了北方地区民族大交融。魏晋南北朝时期,汉族吸收借鉴少数民族文化和少数民族的汉化,共同促进了中华民族文明的发展。

——摘编自人教版七年级上册教科书

(1)被后人尊崇为中华民族“人文初祖”的两位部落联盟首领分别是谁?从材料一可以看出华夏民族的形成有什么特点?

(2)概括汉武帝为实现“从地理空间到精神空间的整合与凝聚”,在政治、思想方面分别采取的措施。

(3)请列举东汉、魏晋时期内迁的少数民族。材料中“以国家政权推动鲜卑族汉化”指的是什么历史事件?

(4)这一时期北方地区的民族交融有什么意义?

(5)通过本次探究活动,你认为当今我们应该树立怎样的民族意识?

参考答案:

1.B

【详解】赤壁之战发生在公元208年;曹丕废汉帝称帝建魏发生在220年,官渡之战发生在公元200年;孙权称王建立吴国发生在公元222年,因此顺序是③①②④,故选B。

2.D

【详解】曹操统一的是北方政权,220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝在洛阳称帝,国号魏。221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀汉,在西部四川地区。222年,孙权称吴王,都城在建业,史称东吴。三国鼎立的局面完全形成。D项正确;220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝在洛阳称帝,国号魏,排除ABC项。故选D项。

3.D

【详解】根据所学知识可知,诸葛亮治蜀发生在三国时期,③符合题意;卫温到达夷洲发生在三国时期,④符合题意;官渡之战、赤壁之战发生在东汉末年,①②排除。所以D符合题意,ABC排除。故选择D。

4.B

【详解】根据材料并结合所学可知,208年的赤壁之战,孙权、刘备联军大败曹操军队,以少胜多,使曹操失去了在短时间内统一中国可能性,B项正确;长平之战是战国时期秦国与赵国之间的战争,排除A项;官渡之战是曹操与袁绍之间的战争,排除C项;淝水之战是东晋与前秦之间的战争,排除D项。故选B项。

5.C

【详解】结合所学知识可知,263年魏灭蜀,266年 司马炎夺取魏国政权,建立晋朝,定都洛阳,史称西晋。280年,西晋灭掉吴国,结束了分裂的局面,统一全国。选项C符合题意;司马迁是西汉史学家,A排除;司马昭是司马炎之父,B排除;司马睿建立东晋,D排除;故选C。

6.C

【详解】结合所学知识可知,350年氐族人苻洪占据关中,称三秦王。376年,灭前凉;同年,进兵灭代;建立前秦政权,4世纪后期统一了黄河流域,因此只有选项C符合题意,排除ABD,故选C。

7.A

【详解】三国中国力最弱的蜀汉最先被魏国灭亡,266年,司马懿的孙子司马炎篡夺皇位取代魏国建立了晋朝,定都在洛阳,史称“西晋”。280年,西晋灭掉吴国,结束了分裂的局面,统一全国,A项正确;综合上述分析可排除BCD项。故选A项。

8.C

【详解】公元前2070年大禹建立夏朝;公元前1600年商汤建立商朝;公元前1046年周武王建立西周;公元前770年东周开始,东周分为春秋和战国两个阶段;公元前221年秦朝建立,结束了春秋战国的分裂局面;公元前202年西汉建立;25年刘秀建立东汉;222年三国鼎立局面形成;266年司马炎建立西晋,统一全国,C正确;ABD排除顺序错误,排除。。故选C。

9.B

【详解】根据题干的关键词“三国两晋南北朝”“江南地区获得开发”“最主要原因”等信息,结合所学知识可知,从东汉末年开始,许多人为了躲避北方的战乱,迁到江南地区,西晋后期以来,更多的北方人迁到江南。北方人的南迁,增加了南方的劳动力,带去了先进的生产技术。所以B项说法正确,A项也是原因但不是最主要的原因,C和D说法不正确,所以答案选B

10.B

【详解】依据表格内容分析可知,东晋南朝时期,农业发达,麦稻兼作,兴修水利,手工业方面,丝织业技术进步,青瓷烧制技术提高,城市人口众多,由此可知,表格内容所反映的是东晋南朝时期江南经济发展的表现,B项正确;材料不能体现“江南经济发展的原因”,排除A项;材料不能体现“北人南迁的原因”,排除C项;材料不能体现“民族融合”,排除D项。故选B项。

11.B

【详解】根据所学知识可知,中国王朝更迭顺序口诀为:三皇五帝始,尧舜禹相传;夏商与西周,东周分两段;春秋和战国,一统秦两汉;三分魏蜀吴,二晋前后沿;南北朝并立,隋唐五代传;宋元明清后,皇朝至此完。由此可知,汉帝国灭亡后到隋朝建立统一之前,历经的“长期动乱时代”指的是三国两晋南北朝时期,B符合题意,ACD不符合题意,故选择B。

12.C

【详解】根据所学,317年,司马睿建立东晋,定都建康。司马睿是在南下的北方贵族王导等的拥戴下当的皇帝,司马睿政治上依靠王导,军事上依靠王敦。王氏其他子弟也都得到不同程度的重用。司马睿举行即位大典时,居然邀请王导共坐御床,时人称之为“王与马,共天下”。C项正确;综合分析,排除ABD项。故选C项。

13.C

【详解】淝水之战是公元383年前秦与东晋的战争。结果东晋以少胜多,大败前秦。淝水之战以后前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。东晋取得暂时稳定,为经济发展提供了有利条件。与淝水之战有关的成语或典故:投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳等。C项正确,排除ABD项。故选C项。

14.C

【详解】据所学知识,②王莽政权被农民起义推翻后,西汉宗室刘秀在公元25年称帝,定都洛阳,史称东汉;③220年曹操二者曹丕废掉汉献帝,在洛阳称帝,国号魏;④266年司马炎纂夺皇位,以洛阳为都,建立西晋;⑤公元4世纪,我国东北的鲜卑族建立北魏,后来逐渐统一黄河流域,后迁都洛阳,因此②③④⑤都以洛阳为都城的政权,C项正确;①西周的都城是镐京,排除含义①的ABD项。故选C项。

15.C

【详解】根据材料“魏主引见朝臣,诏断北语,一从正音”根据所学可知,北魏孝文帝实行了汉化措施,规定官员在朝廷说汉语,不能说鲜卑语,所以“北语”和“正音”分别是指鲜卑语和汉语,C项正确;匈奴语,汉语、汉语,鲜卑语、汉语,匈奴语均不符合题意,排除ABD项。故选C项。

16.C

【详解】结合所学可知北魏孝文帝实行了一系列的汉化改革,其中就有禁止使用鲜卑语,改用汉语,故C符合题意;匈奴未推广汉语,故A不符合题意;蒙古族建立了元朝,未推广汉语,故B不符合题意;东晋时,氐族在北方和西北建立过前仇池国、前秦国、后凉国。未推广汉语,故D不符合题意;故选C。

17.B

【详解】根据课本所学,西汉定都长安;25年,东汉建立,定都洛阳;220年,曹丕建魏,定都洛阳;265年,西晋代魏,仍以洛阳为都;东晋定都于建康;494年,北魏孝文帝迁都洛阳等;魏、东汉、西晋、北魏等政权都曾在洛阳定都。故选B。

18.C

【详解】根据所学和材料“北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期引入内地”可知,汉族接受少数民族的文明,这体现的是民族交融,C项正确;材料体现的是少数民族和汉族的交融,不是少数民族之间的关系,排除A项;材料体现的是民族关系,不是边疆开发、 经济重心南移,排除BD二项。故选C项。

19.B

【详解】根据图画“胡床、椅子、方凳”结合所学知识,这些原是北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期引入内地,它们的引入丰富了汉族生活,同时也促进了民族融合,B项正确;“胡床、椅子、方凳”不是春秋战国时期、五代十国时期、辽宋夏金元时期引入内地的,排除ACD项。故选B项。

20.D

【详解】①刘徽最早提出具有“极限”思维的圆周率的正确计算方法,出现在三国时期;②李冰主持修建都江堰是战国时期的秦国;③蔡伦改进造纸术在东汉时期;④祖冲之第一次把圆周率数值精确到小数点后7位数是在南朝时期。所以按照出现的先后顺序排列应是②③①④,D项正确,排除ABC项。故选D项。

21.A

【详解】根据所学知识,北朝的贾思勰是我国历史上著名的农学家,贾思勰所著《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书,A项正确;北魏郦道元的《水经注》,是一部综合性地理学专著,排除B项;《农书》、《农政全书》都是我国古代的农书,但不是我国现存最早的,排除CD项。故选A项。

22.C

【详解】依据所学知识可知,歌词“兰亭临帖,行书如行云流水…忙不迭,千年碑易拓却难拓你的美…”与王羲之和《兰亭集序》有关。东晋王羲之集书法之大成,写出的字或端秀清新或“飘若浮云,矫若惊龙”,他的代表作《兰亭序》有“天下第一行书”的美誉,王羲之也被后人称为“书圣”,C项正确;张旭、颜真卿是唐朝书法家,与“兰亭临帖”无关,排除A项、B项;柳公权是唐朝书法家,与“兰亭临帖”无关,排除D项。故选C项。

23.C

【详解】根据所学知识可知魏晋南北朝时期由于战乱频繁且佛教宣扬的忍耐的学说深得统治者推崇,因此各地新修佛教寺院、石窟,传统造型风格与外来佛教艺术结合突出的有龙门石窟、云冈石窟等,C项正确;兰亭书法是东晋书圣王羲之的作品与佛教无关,排除A项;顾恺之是东晋著名的画家,擅长人物山水与佛教无关,排除B项;莫高窟它始建于十六国的前秦时期,历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建,形成巨大的规模,与题意时间不符,排除D项。故选C项。

24.(1)①阪泉;②涿鹿。华夏族由众多部落在不断的交往、交流过程中逐渐融合而形成。(意思接近即可。)

(2)创立了大一统的中央集权制度;统一文字,制定小篆为全国通用文字;以圆形方孔半两钱为标准货币,在全国流通。

(3)①魏、②西晋;曹魏;赤壁之战;政权分立与民族交融。

(4)西北游牧民族内迁和中原汉族南迁;促进民族融合,促进经济、文化的交流,促进江南地区的开发等。(言之有理可)

【详解】(1)结合所学内容可知,炎帝和黄帝之间爆发的是阪泉之战;炎黄部落和蚩尤部落之间是爆发了涿鹿之战。所以①是阪泉,②是涿鹿。从图示内容可以看出,华夏族由众多部落在不断的交往、交流过程中逐渐融合而形成。

(2)根据图示内容可以看出,秦朝为了巩固统一,创立了大一统的中央集权制度;统一文字,制定小篆为全国通用文字;以圆形方孔半两钱为标准货币,在全国流通。

(3)根据图示内容和所学可知,与蜀、吴并立的是魏国,魏蜀吴最终统一于西晋。所以①是魏、②是西晋;在这一时期,曾经统一了黄河流域的政权是曹魏;在三国鼎立局面形成的过程中,起到关键性作用的是赤壁之战。根据材料内容和所学可知,三国两晋南北朝时期政治上的一个显著特征是政权分立与民族交融。

(4)根据图示内容可以看出,三国两晋南北朝时期,西北游牧民族内迁和中原汉族南迁;这些民族的迁移,有利于促进民族融合,促进经济、文化的交流,促进江南地区的开发等。

25.(1)A:商鞅;B:秦孝公

(2)北魏孝文帝改革;措施:使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;允许鲜卑族与汉族通婚。

(3)确立县制;废除贵族世袭特权;改革户籍制度;严明法度,禁止私斗;废除井田制,允许土地自由买卖;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;统一度量衡;奖励军功。

(4)促进了民族交融;也增强了北魏的实力。

(5)改革可以推动一个国家的进步与发展;改革可以增强国家的实力等。

【详解】(1)依据材料图片信息结合所学可知,公元前356年商鞅在秦孝公的支持下变法,图一中A、B两处的人物分别是舌战群臣的商鞅、作为秦国最高统治者的秦孝公。

(2)第一问依据材料图表信息结合所学可知,孝文帝改革中规定改用汉姓,其中北魏皇室拓跋姓改为元姓,故图二中的姓氏改变与北魏孝文帝改革有关;第二问依据所学可知,孝文帝改革的汉化措施还有使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;允许鲜卑族与汉族通婚等。

(3)依据材料信息““秦国新法十年,秦民大悦,路不拾遗,山无盗贼,家给人足,民勇于公战,秦成为第一强国。””可知,此内容反映的是商鞅变法的影响,有利于社会安定、提高军队战斗力等。结合所学知识,商鞅变法的措施有确立县制;废除贵族世袭特权;改革户籍制度;严明法度,禁止私斗;废除井田制,允许土地自由买卖;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;统一度量衡;奖励军功等。

(4)依据材料信息“黄河流域出现了“胡人汉服”“汉人胡食”的多元文化融合景象”可知,孝文帝改革推行汉化政策,促进了民族交融;也增强了北魏的实力。

(5)开放性题目,可以从改革的作用分析回答,如改革可以推动一个国家的进步与发展;改革可以增强国家的实力等。

26.(1)魏。

(2)北方人的南迁,给江南输送了大量的劳动力、先进的生产工具和生产技术;江南地区自然条件优越;江南地区社会相对安定;劳动人民的共同努力。(任答两点即可,符合题意的其他答案也可)

(3)迁都洛阳。(意思相符即可)使用汉语、穿汉服、采用汉姓、与汉人贵族联姻。(任答两点即可,符合题意的其他答案也可)

(4)局部统一的完成;江南经济的发展;北方的民族交融。(任答两点即可,意思相符即可)

【详解】(1)根据材料一,结合所学知识可知,200年,曹操在官渡大败袁绍,官渡之战 为曹操统一北方奠定基础。220年,曹丕在洛阳称帝,国号“魏”,史称曹魏,三国历史正式开始。因此“官渡一战”奠定了魏的基础。

(2)根据材料二“……土地广茂,田野肥沃,老百姓勤劳耕作,一年的丰收,能够让很多郡县都不愁吃喝”,可知南方经济发展,结合所学知识可知,南方经济发展的原因,在于北方人的南迁,给江南输送了大量的劳动力、先进的生产工具和生产技术;江南地区自然条件优越;江南地区社会相对安定;劳动人民的共同努力。

(3)根据材料三“494年,迁都之事就在魏孝文帝拓跋宏自编自导自演中顺利实现了”,结合所学知识可知,北魏统一后,为了学习和接受汉文化,更好的统治中原广大地区,北魏孝文帝把都城从平成迁到了洛阳,实施一系列汉化措施,进行改革,如禁止穿鲜卑族服装,改穿汉人的服装;禁用鲜卑语,统一使用汉语等。北魏孝文帝改革,促进了民族交融,也增强了北魏的实力。因此材料反映了魏孝文帝采取的迁都洛阳的举措,他还采取的汉化措施,如使用汉语、穿汉服、采用汉姓、与汉人贵族联姻等。

(4)结合所学知识可知,魏、蜀、吴三国的鼎立,使分裂的中国走向局部的统一;江南经济的发展,有利于国家统一;孝文帝改革,促进北方的民族交融,有利于国家统一。因此三国两晋南北朝时期的统一因素,有局部统一的完成;江南经济的发展;北方的民族交融等。

27.(1)黄帝和炎帝;特点:由多民族相互交流交融而形成。

(2)政治措施:实施推恩令;思想措施:罢黜百家,独尊儒术。

(3)匈奴、鲜卑、羯、氐、羌;北魏孝文帝改革。

(4)这一时期北方地区的民族交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

(5)中华民族多元一体,相互依存;民族平等,和谐共处;民族交流,友好交往;互通互融,共同发展等(言之有理即可)

【详解】(1)依据课本所学可知,五六千年前,中国进入部落联盟时期。黄帝联合一些部落,打败炎帝后,归顺黄帝,两大部落结成联盟。炎黄部落打败东方蚩尤部落,势力和声望大增,黄帝被推举为部落联盟首领,这一部落联盟以后逐渐形成为华夏族,因此后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族人文初祖,海内外的华人也以“炎黄子孙”自称;由“(民族本源)华夏民族,非一族所成。太古以来、诸侯(指远古时期的部落)错居,接触交通……渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也”反映了华夏族井非一族形成,而是错居,接触交通形成的,得出华夏族特点:由多民族相互交流交融而形成。

(2)依据材料“(民族一统)华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚”即汉武帝采了大一统的措施,结合课本所学,西汉初期,社会秩序混乱,在政治上,汉武带采纳主父偃的建议,实施推恩令;西汉初,统治者奉行“无为而治”的政策,诸子百家的学说在社会上很流行,为了实现思想大一统,汉武帝接受董仲舒的建议,罢黜百家,独尊儒术。

(3)依据课本所学可知,东汉、魏、晋时期,我国北方的游牧民族不断内迁,原来生活在西北的氏族和羌族,由西向东迁入陕西关中;分布在蒙古草原上的匈奴族和羯族,由北向南迁到山西一带;而鲜卑族有一部分迁到辽宁;“……北魏统一黄河流域后,顺应民族交融趋势,以国家政权推动鲜卑族汉化”可知反映的北魏孝文帝改革。439年,北魏统一北方,北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗,推行汉化措施改革。北魏孝文帝改革,加速了鲜卑族的汉化。

(4)依据材料以国家政权推动鲜卑族汉化,促进了北方地区民族大交融。“魏晋南北朝时期,汉族吸收借鉴少数民族文化和少数民族的汉化,共同促进了中华民族文明的发展”可知,北方地区的民族交融,为中华民族的发展注入了新的活力,促进了少数民族汉化,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

(5)依据前面的材料和问题,华夏族由多民族相互交流交融形成;汉武帝采取大一统的措施,魏孝文帝改革促进民族融合,促进中华民族文明的发展。由此得出:中华民族多元一体,相互依存;民族平等,和谐共处;民族交流,友好交往;互通互融,共同发展等。

一、选择题

1.下列事件发生的顺序是( )

①赤壁之战

②曹丕废汉帝称帝建魏

③官渡之战

④孙权称王建立吴国。

A.①②③④ B.③①②④ C.①③④② D.②①③④

2.图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史比较直观形象地展示出来。下面哪一幅图反映了222年三国鼎立的形势( )

A.B.C. D.

3.下列事件发生在三国鼎立时期的有( )

①官渡之战 ②赤壁之战 ③诸葛亮治蜀 ④卫温到达夷洲

A.①②③④ B.①②③ C.①② D.③④

4.中国古代以少胜多的战役不胜枚举,其中使曹操失去了在短时间内统一中国可能性的以少胜多的经典战役是( )

A.长平之战 B.赤壁之战 C.官渡之战 D.淝水之战

5.爷爷给马小虎讲三国故事时说:“三国尽归司马懿。”马小虎认为不对,因为最终使国家归于统一的是另一个人。这“另一个人”是指

A.司马迁 B.司马昭 C.司马炎 D.司马睿

6.东汉、魏、晋时期,我国北部和西部少数民族不断内迁。其中建立前秦政权的是

A.羌族

B.匈奴

C.氐族

D.羯族

7.标志着西晋实现全国统一的历史事件是( )

A.灭吴 B.灭蜀 C.定都洛阳 D.司马炎称帝

8.将下列朝代按先后顺序排列,正确的是

①春秋 ②西周 ③夏 ④商 ⑤西汉 ⑥三国 ⑦战国 ⑧西晋 ⑨东汉 ⑩秦

A.③④①⑦②⑩⑤⑥⑧⑨ B.③④①⑦⑤⑩⑥⑨②⑧

C.③④②①⑦⑩⑤⑨⑥⑧ D.③④②①⑦⑩⑤⑧⑥⑨

9.三国两晋南北朝时期,江南地区获得开发的最主要原因是( )

A.南方战乱相对较少 B.北方人口大量南迁

C.南方自然条件优越 D.南方生产技术先进

10.列举表格是同学们学习历史常用的方法之一。阅读下列表格,其内容所反映的是东晋南朝时哪一方面的史实( )

农业 麦稻兼作,兴修水利

手工业 丝织业技术进步

青瓷烧制技术高超

城市 建康城人口众多

A.江南经济发展的原因 B.江南经济发展的表现

C.北人南迁的原因 D.民族融合

11.“汉帝国崩解后,中国陷入一段黯淡无望的长期动乱时代。豪强兼并所引起的社会不安仍未解决;甚至在一连串政治斗争激化下,导致战事连绵不断,胡人入侵,使社会秩序彻底瓦解。”这段“长期动乱时代”是

A.春秋战国时期

B.三国两晋南北朝时期

C.五代十国时期

D.辽宋夏金元时期

12.被称为“王与马,共天下”的朝代是( )

A.西晋 B.前秦 C.东晋 D.南朝

13.淝水之战的交战双方是( )

A.西晋和北魏 B.北魏和前秦 C.东晋和前秦 D.西晋和前秦

14.自古以来,洛阳墨客云集,有“诗都”之称,牡丹香气四溢,又有“花都”的美誉。请问曾以洛阳为都城的政权有

①西周 ②东汉 ③曹魏 ④ 西晋 ⑤ 北魏

A.①②③④ B.①②④⑤ C.②③④⑤ D.①③④⑤

15.“魏主引见朝臣,诏断北语,一从正音。”这段话中的“北语”和“正音”分别是指( )

A.匈奴语,汉语 B.汉语,鲜卑语 C.鲜卑语,汉语 D.汉语,匈奴语

16.我因地域辽阔,民族众多,地方语言也有很多种,因此国家提倡说普通话。在古代历史上在北方推广使用汉语的少数民族是

A.匈奴 B.蒙古族 C.鲜卑族 D.氐族

17.以下政权定都洛阳的是( )

①西汉 ②东汉 ③西晋 ④东晋 ⑤北魏

A.①②⑤ B.②③⑤

C.③④⑤ D.②⑤

18.(2022·新疆·统考中考真题)下面三幅图画摹绘自敦煌莫高窟壁画。这些原是北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期引入内地。这反映了

A.内迁各族生活习惯一致 B.祖国边疆地区得到开发

C.民族间的交往交流交融 D.经济重心南移最终完成

19.(2022·新疆乌鲁木齐·统考一模)下图摹绘自敦煌莫高窟壁画。这些原是北方少数民族的坐具,后引入内地。这一现象发生在

A.春秋战国时期 B.魏晋南北朝时期

C.五代十国时期 D.辽宋夏金元时期

20.科技发展水平是一个时期文明程度的重要标志。下列各项科技成就出现的先后顺序是( )

①刘徽最早提出具有“极限”思维的圆周率的正确计算方法

②李冰主持修建都江堰

③蔡伦改进造纸术

④祖冲之第一次把圆周率数值精确到小数点后7位数

A.④③②① B.①③②④ C.③②④① D.②③①④

21.(2022·新疆乌鲁木齐·统考模拟预测)民以食为天,华夏儿女历来关注农业生产。我国现存最早的一部完整的农书是( )

A.《齐民要术》 B.《水经注》 C.《农书》 D.《农政全书》

22.周杰伦创作的“中国风”歌曲《兰亭序》中唱到:“兰亭临帖,行书如行云流水……忙不迭,千年碑易拓,却难拓你的美……”你听到这首歌时会想到下列哪个书法家( )

A.张旭 B.颜真卿 C.王羲之 D.柳公权

23.魏晋南北朝时期,传统造型风格与外来佛教艺术结合的突出表现是( )

A.兰亭书法 B.顾恺之画作 C.龙门石窟 D.敦煌莫高窟

二、综合题

24.中华民族的历史是各民族共同创造的。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

【追溯民族的起源】

材料一

(1)填出材料一中①②处的空缺内容。从材料一可以看出华夏民族的形成有什么特点?

【统一多民族国家】

材料二 经秦汉四百年的发展,华夏族成为统一的民族,中国也逐渐成为统一的多民族国家。

(2)根据材料二中三幅图,说一说秦朝采取了哪些措施来统治统一的多民族国家?

【北方民族大交融】

材料三

三国两晋南北朝时期政权更替示意图

(3)认真观察材料三,分别写出曾经统一黄河流域的①和②政权的名称,此外你还能说出一个在此历史时期也曾统一了黄河流域的政权名称吗?在三国鼎立局面形成的过程中,起到关键性作用的是哪一场战役?并根据材料说一说,三国两晋南北朝时期政治上的一个显著特征是什么?

材料四

三国两晋南北朝时期人口迁徙示意图

(4)依据材料四,指出三国两晋南北朝时期人口迁徙的两种情形。想一想,人口迁徙有哪些积极影响?

25.改革创新是社会进步的永恒主题。2018年是十九大后的开局之年,也是改革开放40周年。中国举世瞩目的发展证明:顺应历史潮流的改革能推动生产力的迅猛发展。阅读下列材料,回答问题:

【图释改革】

图一商鞅舌战群雄 图二

(1)图一中A、B两处的人物分别是谁?

(2)图二中的姓氏改变与哪一历史事件有关?再列举出该事件中的一项措施

【探究改革】

材料一 范文澜在《中国通史简编》中说:“秦国新法十年,秦民大悦,路不拾遗,山无盗贼,家给人足,民勇于公战,秦成为第一强国。”

(3)请你写出“秦国新法”的具体内容。(任写出2点)

材料二 魏晋南北朝时期,黄河流域出现了“胡人汉服”“汉人胡食”的多元文化融合景象。

(4)结合材料二,请你归纳图二的这场改革起到了什么作用?

【感知改革】

(5)通过上面的分析与探究,谈谈你对改革的认识。

26.阅读下列材料,回答问题:

材料一“屯田数载救黎民,官渡一战挫傲军”,曹操采取屯田的措施,解决了大批流民的生计。

材料二南朝时期的江南,百年来没有战事的警报,区域之内,百姓安然自得。……土地广茂,田野肥沃,老百姓勤劳耕作,一年的丰收,能够让很多郡县都不愁吃喝。

——译自沈约《宋书》

材料三 494年,迁都之事就在魏孝文帝拓跋宏自编自导自演中顺利实现了。这是史上一次颇具智慧的著名事件。面对重重阻力,孝文帝以进为退,收放自如,终于如愿以偿,把以“汉化”为中心的改革事业推进到新的阶段。

(1)材料一中的“官渡一战”奠定了哪个政权的基础?

(2)结合所学知识,说明材料二所述现象出现的原因。

(3)材料三反映了魏孝文帝采取的什么重要举措?他还采取了哪些汉化措施?

(4)国家统一是中国历史发展中不可抗拒的历史潮流。根据上述材料,归纳三国两晋南北朝时期的统一因素。

27.阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一(民族本源)华夏民族,非一族所成。太古以来、诸侯(指远古时期的部落)错居,接触交通……渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。

——梁启超《饮冰室合集》

材料二(民族一统)华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚,正是这个伟大而充满凝聚力的民族共同体,承载着中华文明古往今来的生生不息,…由秦汉帝国开创的这一民族共同体总是能够重新走上统一、安定的大道,重现勃勃生机。

——翦伯赞《中国史十五讲》

材料三(民族交融)东汉、魏晋时期,北方少主民族不断内迁,逐渐形成汉族与少数民族的交融。……北魏统一黄河流域后,顺应民族交融趋势,以国家政权推动鲜卑族汉化,促进了北方地区民族大交融。魏晋南北朝时期,汉族吸收借鉴少数民族文化和少数民族的汉化,共同促进了中华民族文明的发展。

——摘编自人教版七年级上册教科书

(1)被后人尊崇为中华民族“人文初祖”的两位部落联盟首领分别是谁?从材料一可以看出华夏民族的形成有什么特点?

(2)概括汉武帝为实现“从地理空间到精神空间的整合与凝聚”,在政治、思想方面分别采取的措施。

(3)请列举东汉、魏晋时期内迁的少数民族。材料中“以国家政权推动鲜卑族汉化”指的是什么历史事件?

(4)这一时期北方地区的民族交融有什么意义?

(5)通过本次探究活动,你认为当今我们应该树立怎样的民族意识?

参考答案:

1.B

【详解】赤壁之战发生在公元208年;曹丕废汉帝称帝建魏发生在220年,官渡之战发生在公元200年;孙权称王建立吴国发生在公元222年,因此顺序是③①②④,故选B。

2.D

【详解】曹操统一的是北方政权,220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝在洛阳称帝,国号魏。221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀汉,在西部四川地区。222年,孙权称吴王,都城在建业,史称东吴。三国鼎立的局面完全形成。D项正确;220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝在洛阳称帝,国号魏,排除ABC项。故选D项。

3.D

【详解】根据所学知识可知,诸葛亮治蜀发生在三国时期,③符合题意;卫温到达夷洲发生在三国时期,④符合题意;官渡之战、赤壁之战发生在东汉末年,①②排除。所以D符合题意,ABC排除。故选择D。

4.B

【详解】根据材料并结合所学可知,208年的赤壁之战,孙权、刘备联军大败曹操军队,以少胜多,使曹操失去了在短时间内统一中国可能性,B项正确;长平之战是战国时期秦国与赵国之间的战争,排除A项;官渡之战是曹操与袁绍之间的战争,排除C项;淝水之战是东晋与前秦之间的战争,排除D项。故选B项。

5.C

【详解】结合所学知识可知,263年魏灭蜀,266年 司马炎夺取魏国政权,建立晋朝,定都洛阳,史称西晋。280年,西晋灭掉吴国,结束了分裂的局面,统一全国。选项C符合题意;司马迁是西汉史学家,A排除;司马昭是司马炎之父,B排除;司马睿建立东晋,D排除;故选C。

6.C

【详解】结合所学知识可知,350年氐族人苻洪占据关中,称三秦王。376年,灭前凉;同年,进兵灭代;建立前秦政权,4世纪后期统一了黄河流域,因此只有选项C符合题意,排除ABD,故选C。

7.A

【详解】三国中国力最弱的蜀汉最先被魏国灭亡,266年,司马懿的孙子司马炎篡夺皇位取代魏国建立了晋朝,定都在洛阳,史称“西晋”。280年,西晋灭掉吴国,结束了分裂的局面,统一全国,A项正确;综合上述分析可排除BCD项。故选A项。

8.C

【详解】公元前2070年大禹建立夏朝;公元前1600年商汤建立商朝;公元前1046年周武王建立西周;公元前770年东周开始,东周分为春秋和战国两个阶段;公元前221年秦朝建立,结束了春秋战国的分裂局面;公元前202年西汉建立;25年刘秀建立东汉;222年三国鼎立局面形成;266年司马炎建立西晋,统一全国,C正确;ABD排除顺序错误,排除。。故选C。

9.B

【详解】根据题干的关键词“三国两晋南北朝”“江南地区获得开发”“最主要原因”等信息,结合所学知识可知,从东汉末年开始,许多人为了躲避北方的战乱,迁到江南地区,西晋后期以来,更多的北方人迁到江南。北方人的南迁,增加了南方的劳动力,带去了先进的生产技术。所以B项说法正确,A项也是原因但不是最主要的原因,C和D说法不正确,所以答案选B

10.B

【详解】依据表格内容分析可知,东晋南朝时期,农业发达,麦稻兼作,兴修水利,手工业方面,丝织业技术进步,青瓷烧制技术提高,城市人口众多,由此可知,表格内容所反映的是东晋南朝时期江南经济发展的表现,B项正确;材料不能体现“江南经济发展的原因”,排除A项;材料不能体现“北人南迁的原因”,排除C项;材料不能体现“民族融合”,排除D项。故选B项。

11.B

【详解】根据所学知识可知,中国王朝更迭顺序口诀为:三皇五帝始,尧舜禹相传;夏商与西周,东周分两段;春秋和战国,一统秦两汉;三分魏蜀吴,二晋前后沿;南北朝并立,隋唐五代传;宋元明清后,皇朝至此完。由此可知,汉帝国灭亡后到隋朝建立统一之前,历经的“长期动乱时代”指的是三国两晋南北朝时期,B符合题意,ACD不符合题意,故选择B。

12.C

【详解】根据所学,317年,司马睿建立东晋,定都建康。司马睿是在南下的北方贵族王导等的拥戴下当的皇帝,司马睿政治上依靠王导,军事上依靠王敦。王氏其他子弟也都得到不同程度的重用。司马睿举行即位大典时,居然邀请王导共坐御床,时人称之为“王与马,共天下”。C项正确;综合分析,排除ABD项。故选C项。

13.C

【详解】淝水之战是公元383年前秦与东晋的战争。结果东晋以少胜多,大败前秦。淝水之战以后前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。东晋取得暂时稳定,为经济发展提供了有利条件。与淝水之战有关的成语或典故:投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳等。C项正确,排除ABD项。故选C项。

14.C

【详解】据所学知识,②王莽政权被农民起义推翻后,西汉宗室刘秀在公元25年称帝,定都洛阳,史称东汉;③220年曹操二者曹丕废掉汉献帝,在洛阳称帝,国号魏;④266年司马炎纂夺皇位,以洛阳为都,建立西晋;⑤公元4世纪,我国东北的鲜卑族建立北魏,后来逐渐统一黄河流域,后迁都洛阳,因此②③④⑤都以洛阳为都城的政权,C项正确;①西周的都城是镐京,排除含义①的ABD项。故选C项。

15.C

【详解】根据材料“魏主引见朝臣,诏断北语,一从正音”根据所学可知,北魏孝文帝实行了汉化措施,规定官员在朝廷说汉语,不能说鲜卑语,所以“北语”和“正音”分别是指鲜卑语和汉语,C项正确;匈奴语,汉语、汉语,鲜卑语、汉语,匈奴语均不符合题意,排除ABD项。故选C项。

16.C

【详解】结合所学可知北魏孝文帝实行了一系列的汉化改革,其中就有禁止使用鲜卑语,改用汉语,故C符合题意;匈奴未推广汉语,故A不符合题意;蒙古族建立了元朝,未推广汉语,故B不符合题意;东晋时,氐族在北方和西北建立过前仇池国、前秦国、后凉国。未推广汉语,故D不符合题意;故选C。

17.B

【详解】根据课本所学,西汉定都长安;25年,东汉建立,定都洛阳;220年,曹丕建魏,定都洛阳;265年,西晋代魏,仍以洛阳为都;东晋定都于建康;494年,北魏孝文帝迁都洛阳等;魏、东汉、西晋、北魏等政权都曾在洛阳定都。故选B。

18.C

【详解】根据所学和材料“北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期引入内地”可知,汉族接受少数民族的文明,这体现的是民族交融,C项正确;材料体现的是少数民族和汉族的交融,不是少数民族之间的关系,排除A项;材料体现的是民族关系,不是边疆开发、 经济重心南移,排除BD二项。故选C项。

19.B

【详解】根据图画“胡床、椅子、方凳”结合所学知识,这些原是北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期引入内地,它们的引入丰富了汉族生活,同时也促进了民族融合,B项正确;“胡床、椅子、方凳”不是春秋战国时期、五代十国时期、辽宋夏金元时期引入内地的,排除ACD项。故选B项。

20.D

【详解】①刘徽最早提出具有“极限”思维的圆周率的正确计算方法,出现在三国时期;②李冰主持修建都江堰是战国时期的秦国;③蔡伦改进造纸术在东汉时期;④祖冲之第一次把圆周率数值精确到小数点后7位数是在南朝时期。所以按照出现的先后顺序排列应是②③①④,D项正确,排除ABC项。故选D项。

21.A

【详解】根据所学知识,北朝的贾思勰是我国历史上著名的农学家,贾思勰所著《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书,A项正确;北魏郦道元的《水经注》,是一部综合性地理学专著,排除B项;《农书》、《农政全书》都是我国古代的农书,但不是我国现存最早的,排除CD项。故选A项。

22.C

【详解】依据所学知识可知,歌词“兰亭临帖,行书如行云流水…忙不迭,千年碑易拓却难拓你的美…”与王羲之和《兰亭集序》有关。东晋王羲之集书法之大成,写出的字或端秀清新或“飘若浮云,矫若惊龙”,他的代表作《兰亭序》有“天下第一行书”的美誉,王羲之也被后人称为“书圣”,C项正确;张旭、颜真卿是唐朝书法家,与“兰亭临帖”无关,排除A项、B项;柳公权是唐朝书法家,与“兰亭临帖”无关,排除D项。故选C项。

23.C

【详解】根据所学知识可知魏晋南北朝时期由于战乱频繁且佛教宣扬的忍耐的学说深得统治者推崇,因此各地新修佛教寺院、石窟,传统造型风格与外来佛教艺术结合突出的有龙门石窟、云冈石窟等,C项正确;兰亭书法是东晋书圣王羲之的作品与佛教无关,排除A项;顾恺之是东晋著名的画家,擅长人物山水与佛教无关,排除B项;莫高窟它始建于十六国的前秦时期,历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建,形成巨大的规模,与题意时间不符,排除D项。故选C项。

24.(1)①阪泉;②涿鹿。华夏族由众多部落在不断的交往、交流过程中逐渐融合而形成。(意思接近即可。)

(2)创立了大一统的中央集权制度;统一文字,制定小篆为全国通用文字;以圆形方孔半两钱为标准货币,在全国流通。

(3)①魏、②西晋;曹魏;赤壁之战;政权分立与民族交融。

(4)西北游牧民族内迁和中原汉族南迁;促进民族融合,促进经济、文化的交流,促进江南地区的开发等。(言之有理可)

【详解】(1)结合所学内容可知,炎帝和黄帝之间爆发的是阪泉之战;炎黄部落和蚩尤部落之间是爆发了涿鹿之战。所以①是阪泉,②是涿鹿。从图示内容可以看出,华夏族由众多部落在不断的交往、交流过程中逐渐融合而形成。

(2)根据图示内容可以看出,秦朝为了巩固统一,创立了大一统的中央集权制度;统一文字,制定小篆为全国通用文字;以圆形方孔半两钱为标准货币,在全国流通。

(3)根据图示内容和所学可知,与蜀、吴并立的是魏国,魏蜀吴最终统一于西晋。所以①是魏、②是西晋;在这一时期,曾经统一了黄河流域的政权是曹魏;在三国鼎立局面形成的过程中,起到关键性作用的是赤壁之战。根据材料内容和所学可知,三国两晋南北朝时期政治上的一个显著特征是政权分立与民族交融。

(4)根据图示内容可以看出,三国两晋南北朝时期,西北游牧民族内迁和中原汉族南迁;这些民族的迁移,有利于促进民族融合,促进经济、文化的交流,促进江南地区的开发等。

25.(1)A:商鞅;B:秦孝公

(2)北魏孝文帝改革;措施:使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;允许鲜卑族与汉族通婚。

(3)确立县制;废除贵族世袭特权;改革户籍制度;严明法度,禁止私斗;废除井田制,允许土地自由买卖;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;统一度量衡;奖励军功。

(4)促进了民族交融;也增强了北魏的实力。

(5)改革可以推动一个国家的进步与发展;改革可以增强国家的实力等。

【详解】(1)依据材料图片信息结合所学可知,公元前356年商鞅在秦孝公的支持下变法,图一中A、B两处的人物分别是舌战群臣的商鞅、作为秦国最高统治者的秦孝公。

(2)第一问依据材料图表信息结合所学可知,孝文帝改革中规定改用汉姓,其中北魏皇室拓跋姓改为元姓,故图二中的姓氏改变与北魏孝文帝改革有关;第二问依据所学可知,孝文帝改革的汉化措施还有使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;允许鲜卑族与汉族通婚等。

(3)依据材料信息““秦国新法十年,秦民大悦,路不拾遗,山无盗贼,家给人足,民勇于公战,秦成为第一强国。””可知,此内容反映的是商鞅变法的影响,有利于社会安定、提高军队战斗力等。结合所学知识,商鞅变法的措施有确立县制;废除贵族世袭特权;改革户籍制度;严明法度,禁止私斗;废除井田制,允许土地自由买卖;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;统一度量衡;奖励军功等。

(4)依据材料信息“黄河流域出现了“胡人汉服”“汉人胡食”的多元文化融合景象”可知,孝文帝改革推行汉化政策,促进了民族交融;也增强了北魏的实力。

(5)开放性题目,可以从改革的作用分析回答,如改革可以推动一个国家的进步与发展;改革可以增强国家的实力等。

26.(1)魏。

(2)北方人的南迁,给江南输送了大量的劳动力、先进的生产工具和生产技术;江南地区自然条件优越;江南地区社会相对安定;劳动人民的共同努力。(任答两点即可,符合题意的其他答案也可)

(3)迁都洛阳。(意思相符即可)使用汉语、穿汉服、采用汉姓、与汉人贵族联姻。(任答两点即可,符合题意的其他答案也可)

(4)局部统一的完成;江南经济的发展;北方的民族交融。(任答两点即可,意思相符即可)

【详解】(1)根据材料一,结合所学知识可知,200年,曹操在官渡大败袁绍,官渡之战 为曹操统一北方奠定基础。220年,曹丕在洛阳称帝,国号“魏”,史称曹魏,三国历史正式开始。因此“官渡一战”奠定了魏的基础。

(2)根据材料二“……土地广茂,田野肥沃,老百姓勤劳耕作,一年的丰收,能够让很多郡县都不愁吃喝”,可知南方经济发展,结合所学知识可知,南方经济发展的原因,在于北方人的南迁,给江南输送了大量的劳动力、先进的生产工具和生产技术;江南地区自然条件优越;江南地区社会相对安定;劳动人民的共同努力。

(3)根据材料三“494年,迁都之事就在魏孝文帝拓跋宏自编自导自演中顺利实现了”,结合所学知识可知,北魏统一后,为了学习和接受汉文化,更好的统治中原广大地区,北魏孝文帝把都城从平成迁到了洛阳,实施一系列汉化措施,进行改革,如禁止穿鲜卑族服装,改穿汉人的服装;禁用鲜卑语,统一使用汉语等。北魏孝文帝改革,促进了民族交融,也增强了北魏的实力。因此材料反映了魏孝文帝采取的迁都洛阳的举措,他还采取的汉化措施,如使用汉语、穿汉服、采用汉姓、与汉人贵族联姻等。

(4)结合所学知识可知,魏、蜀、吴三国的鼎立,使分裂的中国走向局部的统一;江南经济的发展,有利于国家统一;孝文帝改革,促进北方的民族交融,有利于国家统一。因此三国两晋南北朝时期的统一因素,有局部统一的完成;江南经济的发展;北方的民族交融等。

27.(1)黄帝和炎帝;特点:由多民族相互交流交融而形成。

(2)政治措施:实施推恩令;思想措施:罢黜百家,独尊儒术。

(3)匈奴、鲜卑、羯、氐、羌;北魏孝文帝改革。

(4)这一时期北方地区的民族交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

(5)中华民族多元一体,相互依存;民族平等,和谐共处;民族交流,友好交往;互通互融,共同发展等(言之有理即可)

【详解】(1)依据课本所学可知,五六千年前,中国进入部落联盟时期。黄帝联合一些部落,打败炎帝后,归顺黄帝,两大部落结成联盟。炎黄部落打败东方蚩尤部落,势力和声望大增,黄帝被推举为部落联盟首领,这一部落联盟以后逐渐形成为华夏族,因此后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族人文初祖,海内外的华人也以“炎黄子孙”自称;由“(民族本源)华夏民族,非一族所成。太古以来、诸侯(指远古时期的部落)错居,接触交通……渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也”反映了华夏族井非一族形成,而是错居,接触交通形成的,得出华夏族特点:由多民族相互交流交融而形成。

(2)依据材料“(民族一统)华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚”即汉武帝采了大一统的措施,结合课本所学,西汉初期,社会秩序混乱,在政治上,汉武带采纳主父偃的建议,实施推恩令;西汉初,统治者奉行“无为而治”的政策,诸子百家的学说在社会上很流行,为了实现思想大一统,汉武帝接受董仲舒的建议,罢黜百家,独尊儒术。

(3)依据课本所学可知,东汉、魏、晋时期,我国北方的游牧民族不断内迁,原来生活在西北的氏族和羌族,由西向东迁入陕西关中;分布在蒙古草原上的匈奴族和羯族,由北向南迁到山西一带;而鲜卑族有一部分迁到辽宁;“……北魏统一黄河流域后,顺应民族交融趋势,以国家政权推动鲜卑族汉化”可知反映的北魏孝文帝改革。439年,北魏统一北方,北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗,推行汉化措施改革。北魏孝文帝改革,加速了鲜卑族的汉化。

(4)依据材料以国家政权推动鲜卑族汉化,促进了北方地区民族大交融。“魏晋南北朝时期,汉族吸收借鉴少数民族文化和少数民族的汉化,共同促进了中华民族文明的发展”可知,北方地区的民族交融,为中华民族的发展注入了新的活力,促进了少数民族汉化,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

(5)依据前面的材料和问题,华夏族由多民族相互交流交融形成;汉武帝采取大一统的措施,魏孝文帝改革促进民族融合,促进中华民族文明的发展。由此得出:中华民族多元一体,相互依存;民族平等,和谐共处;民族交流,友好交往;互通互融,共同发展等。

同课章节目录