【核心素养目标】第10课 小石潭记 第2课时 教案

文档属性

| 名称 | 【核心素养目标】第10课 小石潭记 第2课时 教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-21 14:47:02 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第10课 小石潭记 第2课时 教案

【教学目标与核心素养】

教学目标:

1.结合注释通读全文,在理解大意的基础上熟读并背诵。

2.学习古代汉语中的词类活用现象,把握游记的内容和特点

3.结合写作背景,理解作品中的清感变化,感受作者的情怀。

核心素养:

文化自信与审美创造:通过学习《小石潭记》,体会作者笔下小石潭的优美景色,培养学生热爱祖国美好河山的思想,对学生进行美育教育,培养健康的审美情趣,提高学生鉴赏古文语言美的能力。

语言运用:疏通文意,理解常见的文言实词、虚词以及特殊句式;提高阅读文言文的能力。

思维能力:通过推敲、揣摩、品味文中词语与句子,概括小石潭的特点;掌握抓住景物特征加以细致描摹的方法,培养学生积极思考的习惯。

【课时安排】2课时

第2课时

【教学过程】

【新课讲解】

第一段

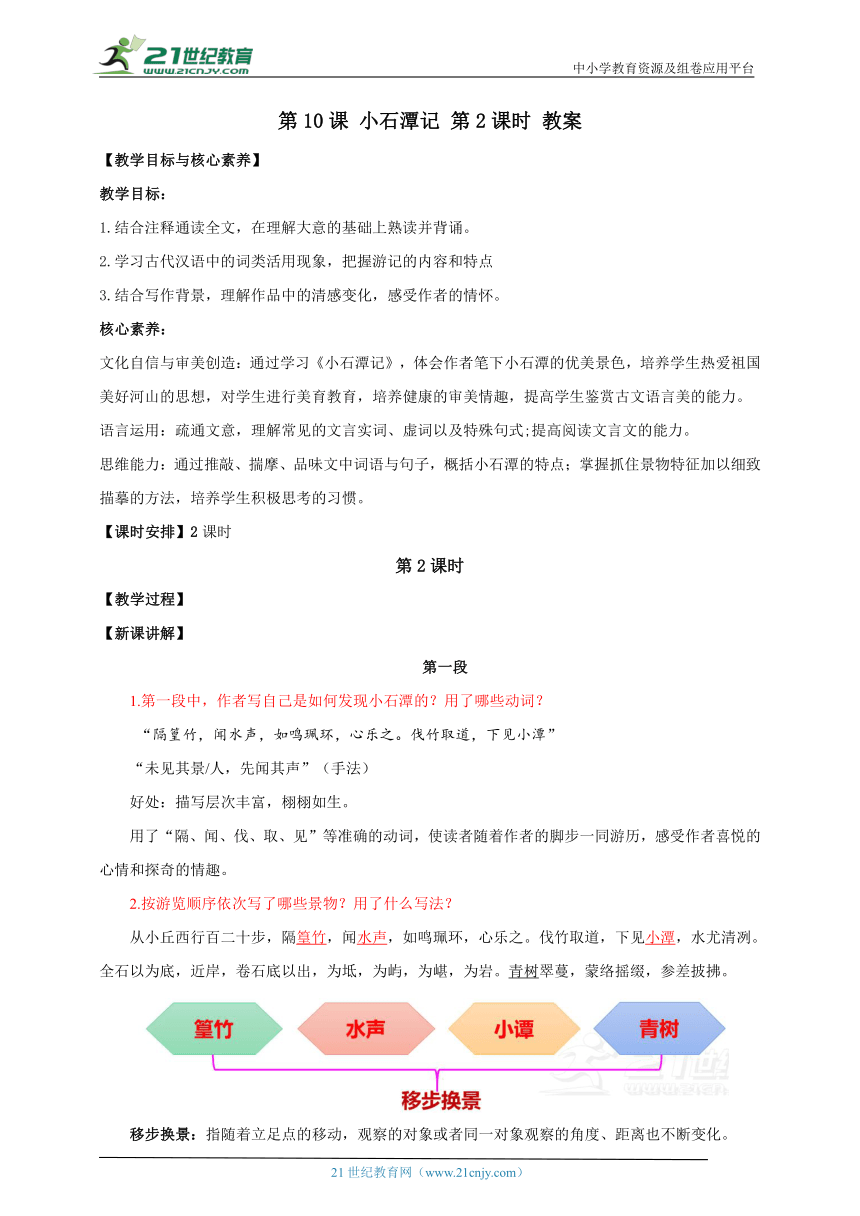

1.第一段中,作者写自己是如何发现小石潭的?用了哪些动词?

“隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭”

“未见其景/人,先闻其声”(手法)

好处:描写层次丰富,栩栩如生。

用了“隔、闻、伐、取、见”等准确的动词,使读者随着作者的脚步一同游历,感受作者喜悦的心情和探奇的情趣。

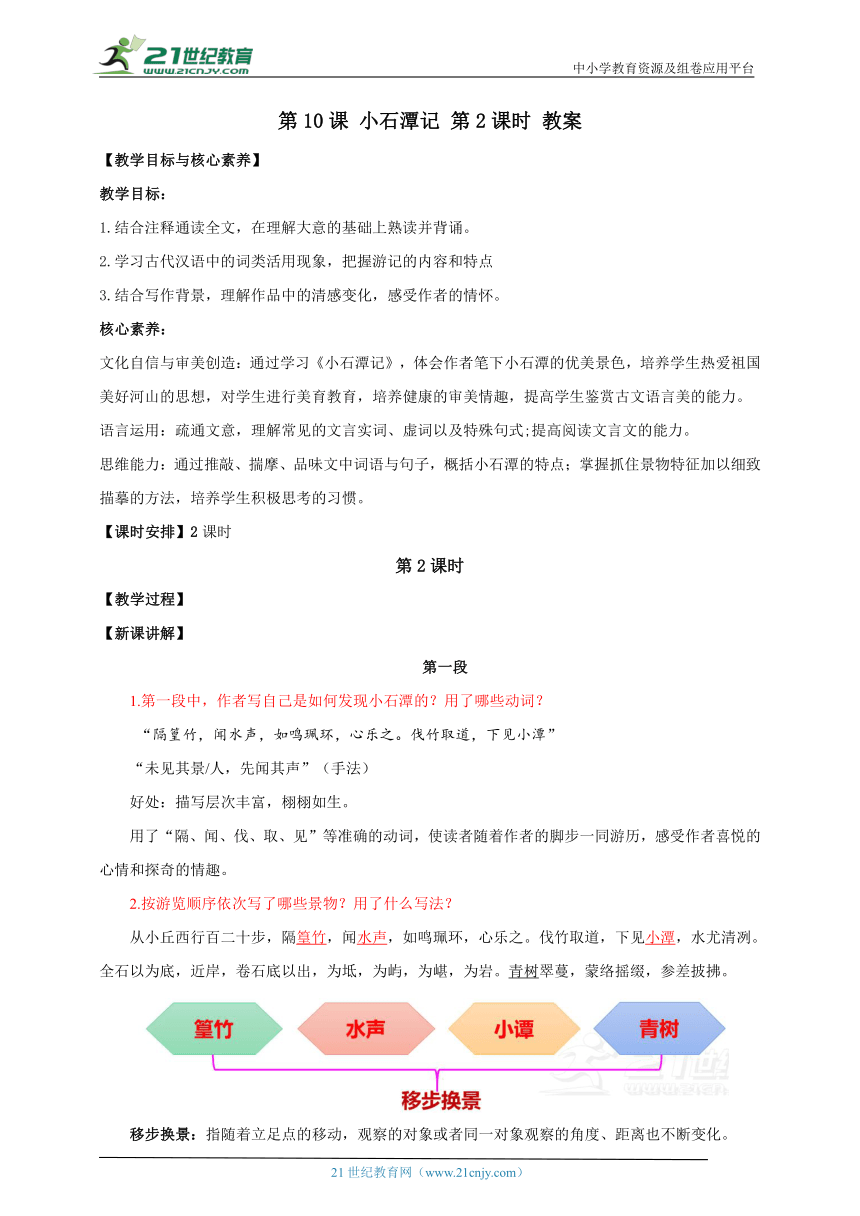

2.按游览顺序依次写了哪些景物?用了什么写法?

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

移步换景:指随着立足点的移动,观察的对象或者同一对象观察的角度、距离也不断变化。

情景交融:情景交融指文艺作品中环境的描写、气氛的渲染跟人物思想感情的抒发结合得很紧密。

第二段

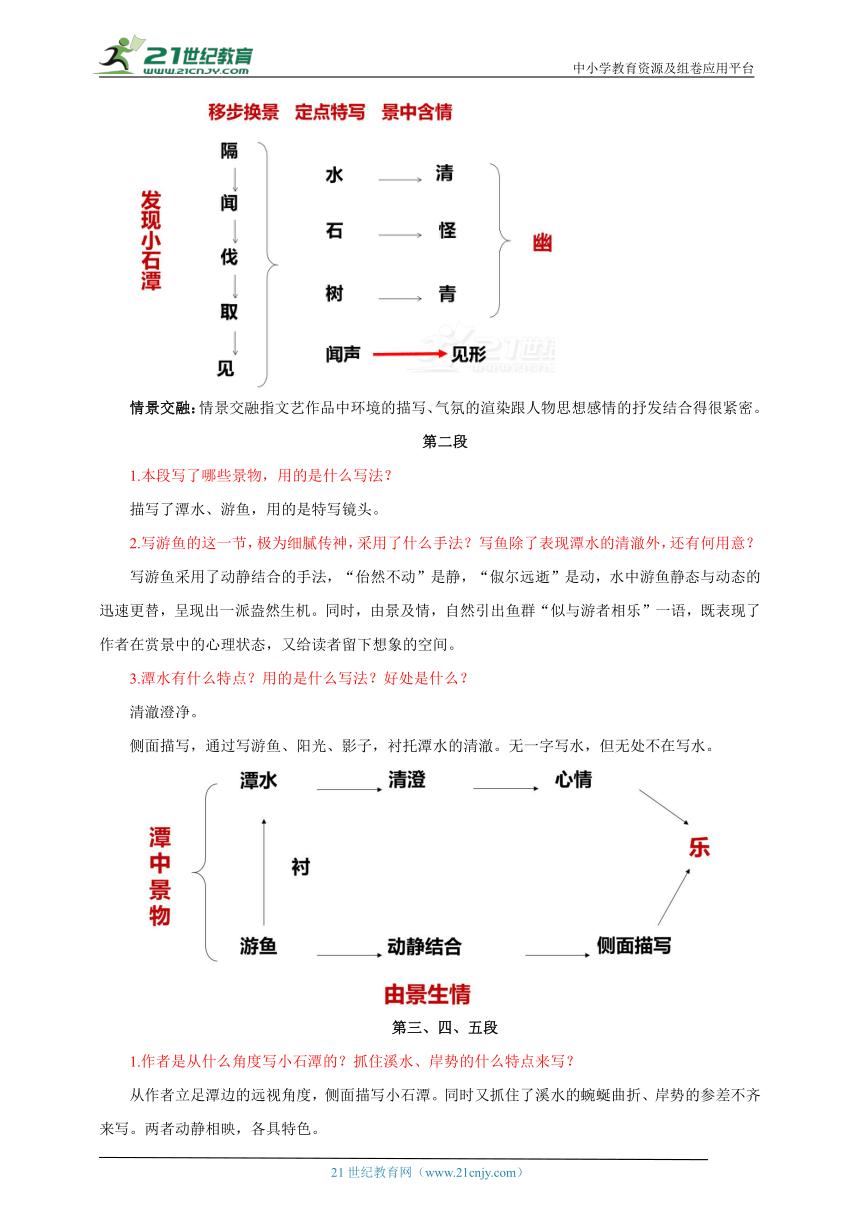

1.本段写了哪些景物,用的是什么写法?

描写了潭水、游鱼,用的是特写镜头。

2.写游鱼的这一节,极为细腻传神,采用了什么手法?写鱼除了表现潭水的清澈外,还有何用意?

写游鱼采用了动静结合的手法,“佁然不动”是静,“俶尔远逝”是动,水中游鱼静态与动态的迅速更替,呈现出一派盎然生机。同时,由景及情,自然引出鱼群“似与游者相乐”一语,既表现了作者在赏景中的心理状态,又给读者留下想象的空间。

3.潭水有什么特点?用的是什么写法?好处是什么?

清澈澄净。

侧面描写,通过写游鱼、阳光、影子,衬托潭水的清澈。无一字写水,但无处不在写水。

第三、四、五段

1.作者是从什么角度写小石潭的?抓住溪水、岸势的什么特点来写?

从作者立足潭边的远视角度,侧面描写小石潭。同时又抓住了溪水的蜿蜒曲折、岸势的参差不齐来写。两者动静相映,各具特色。

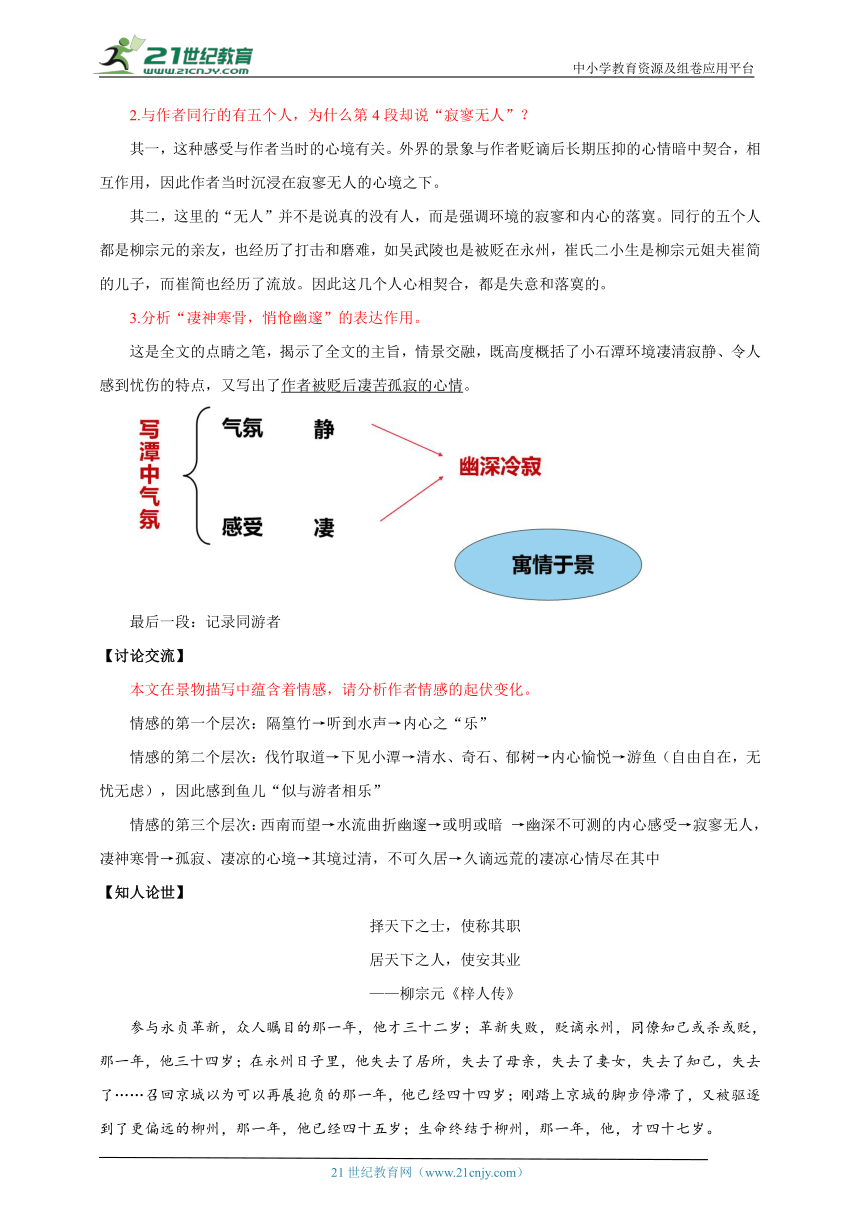

2.与作者同行的有五个人,为什么第4段却说“寂寥无人”?

其一,这种感受与作者当时的心境有关。外界的景象与作者贬谪后长期压抑的心情暗中契合,相互作用,因此作者当时沉浸在寂寥无人的心境之下。

其二,这里的“无人”并不是说真的没有人,而是强调环境的寂寥和内心的落寞。同行的五个人都是柳宗元的亲友,也经历了打击和磨难,如吴武陵也是被贬在永州,崔氏二小生是柳宗元姐夫崔简的儿子,而崔简也经历了流放。因此这几个人心相契合,都是失意和落寞的。

3.分析“凄神寒骨,悄怆幽邃”的表达作用。

这是全文的点睛之笔,揭示了全文的主旨,情景交融,既高度概括了小石潭环境凄清寂静、令人感到忧伤的特点,又写出了作者被贬后凄苦孤寂的心情。

最后一段:记录同游者

【讨论交流】

本文在景物描写中蕴含着情感,请分析作者情感的起伏变化。

情感的第一个层次:隔篁竹→听到水声→内心之“乐”

情感的第二个层次:伐竹取道→下见小潭→清水、奇石、郁树→内心愉悦→游鱼(自由自在,无忧无虑),因此感到鱼儿“似与游者相乐”

情感的第三个层次:西南而望→水流曲折幽邃→或明或暗 →幽深不可测的内心感受→寂寥无人,凄神寒骨→孤寂、凄凉的心境→其境过清,不可久居→久谪远荒的凄凉心情尽在其中

【知人论世】

择天下之士,使称其职

居天下之人,使安其业

——柳宗元《梓人传》

参与永贞革新,众人瞩目的那一年,他才三十二岁;革新失败,贬谪永州,同僚知己或杀或贬,那一年,他三十四岁;在永州日子里,他失去了居所,失去了母亲,失去了妻女,失去了知己,失去了……召回京城以为可以再展抱负的那一年,他已经四十四岁;刚踏上京城的脚步停滞了,又被驱逐到了更偏远的柳州,那一年,他已经四十五岁;生命终结于柳州,那一年,他,才四十七岁。

“自余为僇人,居是州,恒惴栗。其隙也,则施施而行,漫漫而游,日与其徒上高山,入深林,穷回溪,幽泉怪石,无远不到。”

——柳宗元《始得西山宴游记》

柳宗元怀才不遇,他可以像陶渊明一样“采菊东篱下,悠然见南山”,也可以像吴均一样“从流飘荡,任意东西”,

可是,他却没这样做。他选择“乃记之而去”,这是为什么?

在永州,柳宗元被贬10年,由在京城时直接从事革新活动,转到了思想文化领域。这是他继续坚持斗争的十年,广泛研究古往今来关于哲学、政治、历史、文学等方面的一些重大问题,撰文著书,《封建论》《非国语》《天对》《六逆论》等著名作品,大多是在永州完成的。

在柳州,是柳宗元人生最后一站,仍然放不下他的政治抱负。他的所作所为,余秋雨先生在《柳侯祠》中这样写道的:“在柳州的柳宗元,宛若一个鲁滨逊。他有一个小小的贬谪官职,利用着,挖了井,办了学,种了树,修了寺庙,放了奴婢。毕竟劳累,在四十七岁死去。”

同学们从材料中又读出了什么?

古代圣贤在人生困顿之时坚守的济世情怀。

总结:

作者因听水声而心生喜悦,继而发现石潭,石潭秀美景色让他陶醉其间,其乐为寄情山水之乐,而这种快乐竟是短暂的。作者才华卓著却为朝廷抛掷永州这样的荒凉之地,心中自然长存怀才不遇的志士之悲。小石潭景色秀美却为竹树所囚,闲置荒郊无人欣赏,遭遇凄清,作者和小石潭可谓“同是天涯沦落人”!因而触景生情,以情观景,明丽的小石潭也蒙上了一层凄清的色彩。

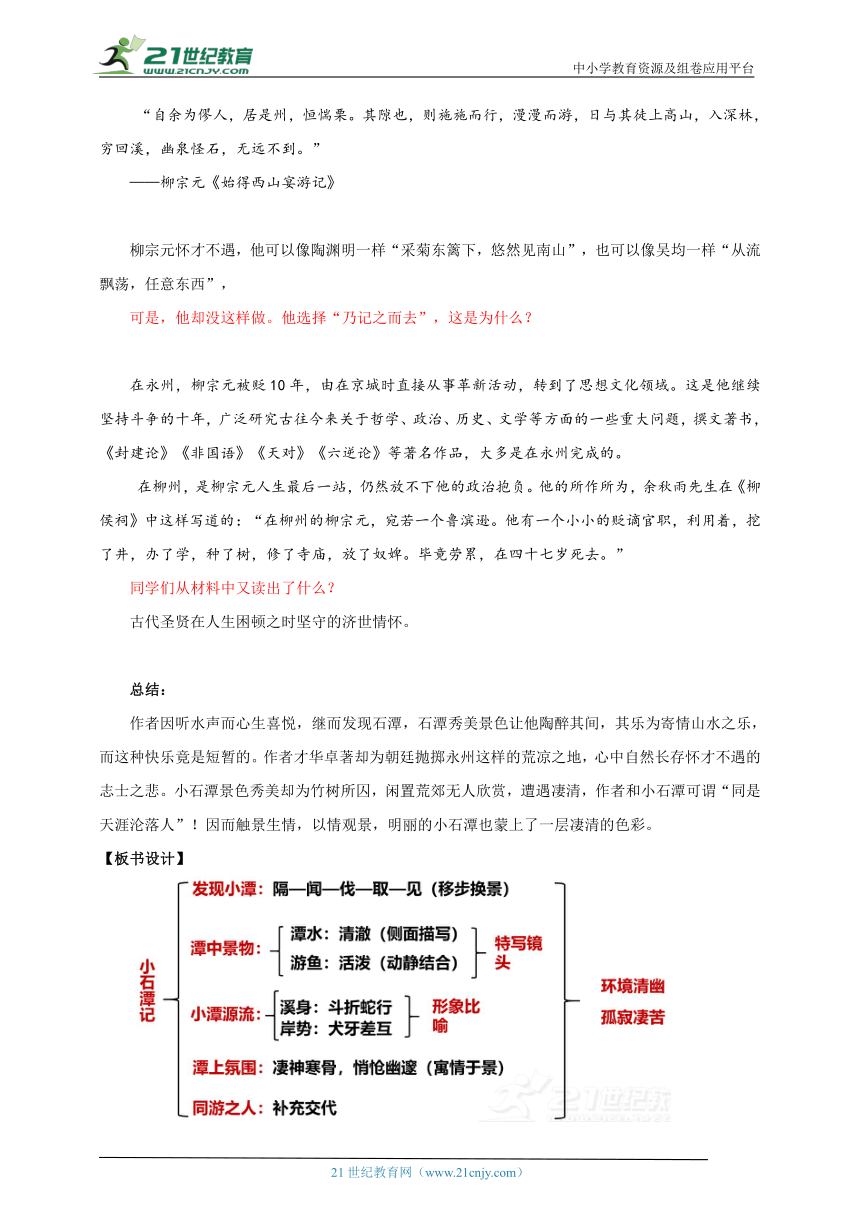

【板书设计】

【写作特色】

1.移步换景

作者在移动变换中带领我们领略各种不同的景致,具有极强的动态的画面感。由小丘到篁竹,由篁竹到闻水声,再由水声寻到小潭,讲述了发现小潭的经过,充满了悬念和探奇的情趣,逐渐在人们面前展开一幅美妙的图画。

2.寓情于景,情景交融

作者在描写景物时,无不渗透着自己的感受和情怀。小石潭景色优美,充满了生机,却位于偏僻之地,不被外人所知。小石潭的遭遇正与自己的遭遇相同,作者不禁触景生情,此刻过于清冷的环境更容易激起作者“凄神寒骨,悄怆幽邃”的情感。小石潭景物的清幽美与作者心境的凄清美形成了强烈的对比,有力地衬托出作者那种无法摆脱的压抑心情,也含蓄地表露了作者对冷酷现实的不满。

【文言积累】

古今异义

一词多义

词类活用

文言句式

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第10课 小石潭记 第2课时 教案

【教学目标与核心素养】

教学目标:

1.结合注释通读全文,在理解大意的基础上熟读并背诵。

2.学习古代汉语中的词类活用现象,把握游记的内容和特点

3.结合写作背景,理解作品中的清感变化,感受作者的情怀。

核心素养:

文化自信与审美创造:通过学习《小石潭记》,体会作者笔下小石潭的优美景色,培养学生热爱祖国美好河山的思想,对学生进行美育教育,培养健康的审美情趣,提高学生鉴赏古文语言美的能力。

语言运用:疏通文意,理解常见的文言实词、虚词以及特殊句式;提高阅读文言文的能力。

思维能力:通过推敲、揣摩、品味文中词语与句子,概括小石潭的特点;掌握抓住景物特征加以细致描摹的方法,培养学生积极思考的习惯。

【课时安排】2课时

第2课时

【教学过程】

【新课讲解】

第一段

1.第一段中,作者写自己是如何发现小石潭的?用了哪些动词?

“隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭”

“未见其景/人,先闻其声”(手法)

好处:描写层次丰富,栩栩如生。

用了“隔、闻、伐、取、见”等准确的动词,使读者随着作者的脚步一同游历,感受作者喜悦的心情和探奇的情趣。

2.按游览顺序依次写了哪些景物?用了什么写法?

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

移步换景:指随着立足点的移动,观察的对象或者同一对象观察的角度、距离也不断变化。

情景交融:情景交融指文艺作品中环境的描写、气氛的渲染跟人物思想感情的抒发结合得很紧密。

第二段

1.本段写了哪些景物,用的是什么写法?

描写了潭水、游鱼,用的是特写镜头。

2.写游鱼的这一节,极为细腻传神,采用了什么手法?写鱼除了表现潭水的清澈外,还有何用意?

写游鱼采用了动静结合的手法,“佁然不动”是静,“俶尔远逝”是动,水中游鱼静态与动态的迅速更替,呈现出一派盎然生机。同时,由景及情,自然引出鱼群“似与游者相乐”一语,既表现了作者在赏景中的心理状态,又给读者留下想象的空间。

3.潭水有什么特点?用的是什么写法?好处是什么?

清澈澄净。

侧面描写,通过写游鱼、阳光、影子,衬托潭水的清澈。无一字写水,但无处不在写水。

第三、四、五段

1.作者是从什么角度写小石潭的?抓住溪水、岸势的什么特点来写?

从作者立足潭边的远视角度,侧面描写小石潭。同时又抓住了溪水的蜿蜒曲折、岸势的参差不齐来写。两者动静相映,各具特色。

2.与作者同行的有五个人,为什么第4段却说“寂寥无人”?

其一,这种感受与作者当时的心境有关。外界的景象与作者贬谪后长期压抑的心情暗中契合,相互作用,因此作者当时沉浸在寂寥无人的心境之下。

其二,这里的“无人”并不是说真的没有人,而是强调环境的寂寥和内心的落寞。同行的五个人都是柳宗元的亲友,也经历了打击和磨难,如吴武陵也是被贬在永州,崔氏二小生是柳宗元姐夫崔简的儿子,而崔简也经历了流放。因此这几个人心相契合,都是失意和落寞的。

3.分析“凄神寒骨,悄怆幽邃”的表达作用。

这是全文的点睛之笔,揭示了全文的主旨,情景交融,既高度概括了小石潭环境凄清寂静、令人感到忧伤的特点,又写出了作者被贬后凄苦孤寂的心情。

最后一段:记录同游者

【讨论交流】

本文在景物描写中蕴含着情感,请分析作者情感的起伏变化。

情感的第一个层次:隔篁竹→听到水声→内心之“乐”

情感的第二个层次:伐竹取道→下见小潭→清水、奇石、郁树→内心愉悦→游鱼(自由自在,无忧无虑),因此感到鱼儿“似与游者相乐”

情感的第三个层次:西南而望→水流曲折幽邃→或明或暗 →幽深不可测的内心感受→寂寥无人,凄神寒骨→孤寂、凄凉的心境→其境过清,不可久居→久谪远荒的凄凉心情尽在其中

【知人论世】

择天下之士,使称其职

居天下之人,使安其业

——柳宗元《梓人传》

参与永贞革新,众人瞩目的那一年,他才三十二岁;革新失败,贬谪永州,同僚知己或杀或贬,那一年,他三十四岁;在永州日子里,他失去了居所,失去了母亲,失去了妻女,失去了知己,失去了……召回京城以为可以再展抱负的那一年,他已经四十四岁;刚踏上京城的脚步停滞了,又被驱逐到了更偏远的柳州,那一年,他已经四十五岁;生命终结于柳州,那一年,他,才四十七岁。

“自余为僇人,居是州,恒惴栗。其隙也,则施施而行,漫漫而游,日与其徒上高山,入深林,穷回溪,幽泉怪石,无远不到。”

——柳宗元《始得西山宴游记》

柳宗元怀才不遇,他可以像陶渊明一样“采菊东篱下,悠然见南山”,也可以像吴均一样“从流飘荡,任意东西”,

可是,他却没这样做。他选择“乃记之而去”,这是为什么?

在永州,柳宗元被贬10年,由在京城时直接从事革新活动,转到了思想文化领域。这是他继续坚持斗争的十年,广泛研究古往今来关于哲学、政治、历史、文学等方面的一些重大问题,撰文著书,《封建论》《非国语》《天对》《六逆论》等著名作品,大多是在永州完成的。

在柳州,是柳宗元人生最后一站,仍然放不下他的政治抱负。他的所作所为,余秋雨先生在《柳侯祠》中这样写道的:“在柳州的柳宗元,宛若一个鲁滨逊。他有一个小小的贬谪官职,利用着,挖了井,办了学,种了树,修了寺庙,放了奴婢。毕竟劳累,在四十七岁死去。”

同学们从材料中又读出了什么?

古代圣贤在人生困顿之时坚守的济世情怀。

总结:

作者因听水声而心生喜悦,继而发现石潭,石潭秀美景色让他陶醉其间,其乐为寄情山水之乐,而这种快乐竟是短暂的。作者才华卓著却为朝廷抛掷永州这样的荒凉之地,心中自然长存怀才不遇的志士之悲。小石潭景色秀美却为竹树所囚,闲置荒郊无人欣赏,遭遇凄清,作者和小石潭可谓“同是天涯沦落人”!因而触景生情,以情观景,明丽的小石潭也蒙上了一层凄清的色彩。

【板书设计】

【写作特色】

1.移步换景

作者在移动变换中带领我们领略各种不同的景致,具有极强的动态的画面感。由小丘到篁竹,由篁竹到闻水声,再由水声寻到小潭,讲述了发现小潭的经过,充满了悬念和探奇的情趣,逐渐在人们面前展开一幅美妙的图画。

2.寓情于景,情景交融

作者在描写景物时,无不渗透着自己的感受和情怀。小石潭景色优美,充满了生机,却位于偏僻之地,不被外人所知。小石潭的遭遇正与自己的遭遇相同,作者不禁触景生情,此刻过于清冷的环境更容易激起作者“凄神寒骨,悄怆幽邃”的情感。小石潭景物的清幽美与作者心境的凄清美形成了强烈的对比,有力地衬托出作者那种无法摆脱的压抑心情,也含蓄地表露了作者对冷酷现实的不满。

【文言积累】

古今异义

一词多义

词类活用

文言句式

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读