第7讲 三国至隋唐的文化 课件(共28张PPT)--2023届高三统编版(2019)必修中外历史纲要上一轮复习

文档属性

| 名称 | 第7讲 三国至隋唐的文化 课件(共28张PPT)--2023届高三统编版(2019)必修中外历史纲要上一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-21 14:22:52 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

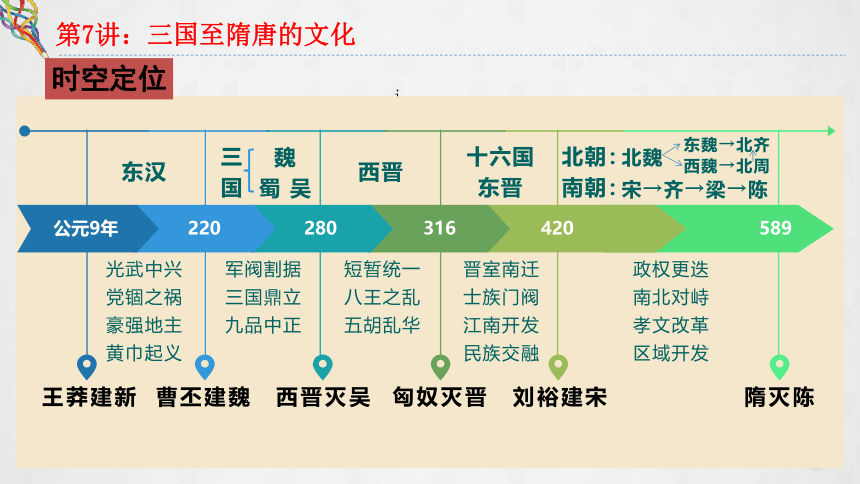

第三单元:魏晋隋唐时期的中国(220年---960年)第7讲:三国至隋唐的文化统编新教材2023届高考一轮复习资料i

王莽建新

420

316

280

220

公元9年

曹丕建魏

西晋灭吴

匈奴灭晋

刘裕建宋

589

隋灭陈

政权更迭

南北对峙

孝文改革

区域开发

光武中兴

党锢之祸

豪强地主

黄巾起义

军阀割据

三国鼎立

九品中正

短暂统一

八王之乱

五胡乱华

晋室南迁

士族门阀

江南开发

民族交融

魏

蜀 吴

东汉

三

国

十六国东晋

北朝:

南朝:

西晋

宋→齐→梁→陈

北魏

东魏→北齐

西魏→北周

第7讲:三国至隋唐的文化

时空定位

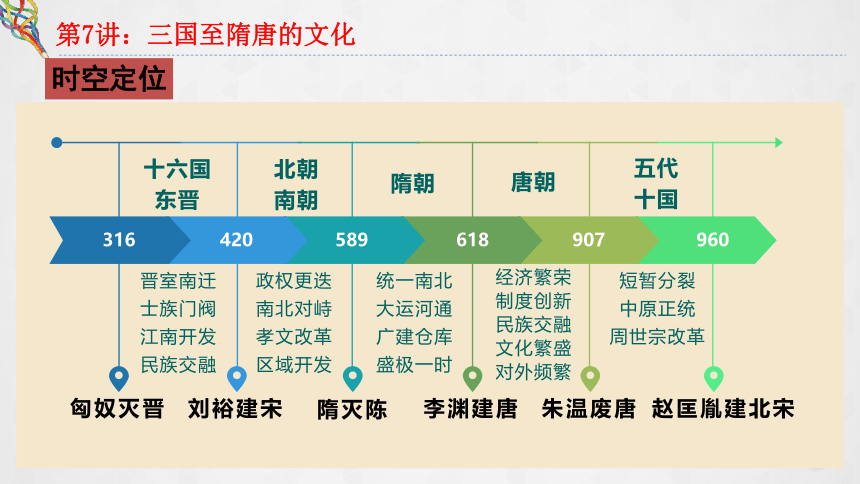

十六国东晋

匈奴灭晋

刘裕建宋

隋灭陈

李渊建唐

朱温废唐

907

618

589

420

316

960

赵匡胤建北宋

短暂分裂

中原正统

周世宗改革

晋室南迁

士族门阀

江南开发

民族交融

政权更迭

南北对峙

孝文改革

区域开发

统一南北

大运河通

广建仓库

盛极一时

经济繁荣

制度创新

民族交融

文化繁盛

对外频繁

北朝

南朝

唐朝

五代

十国

隋朝

第7讲:三国至隋唐的文化

时空定位

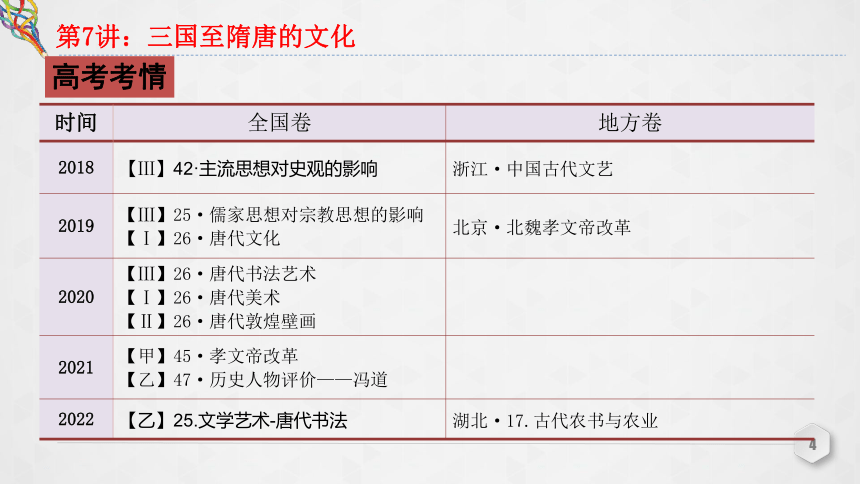

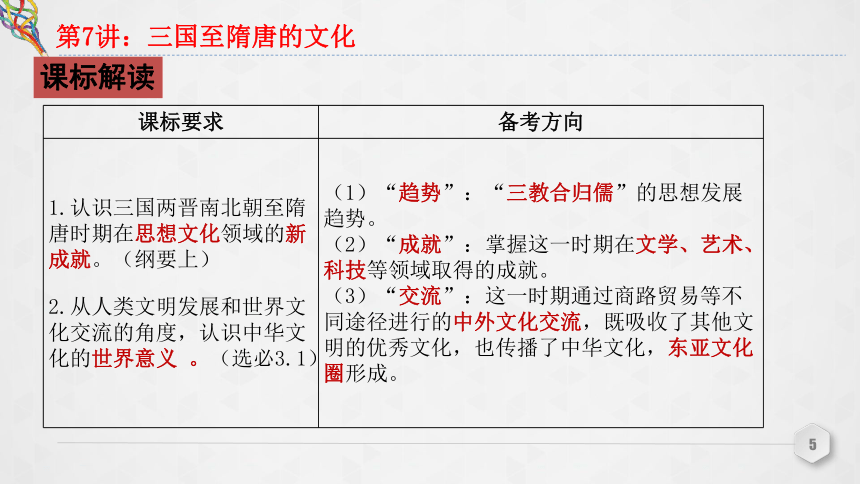

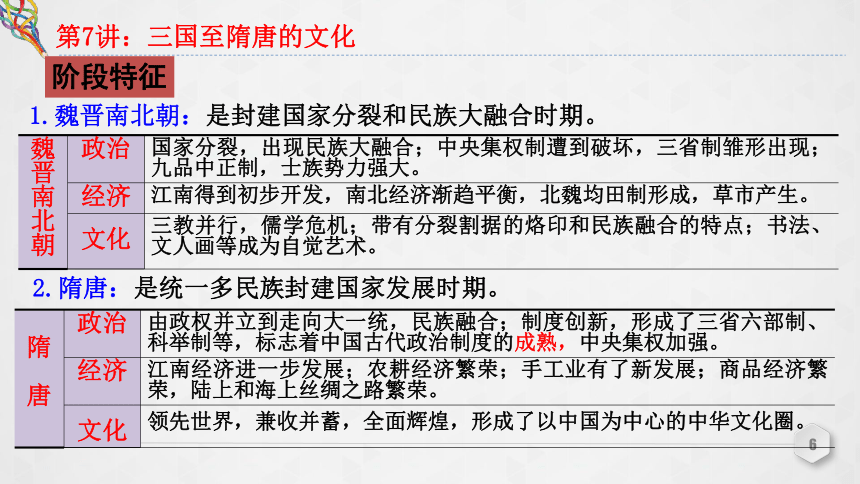

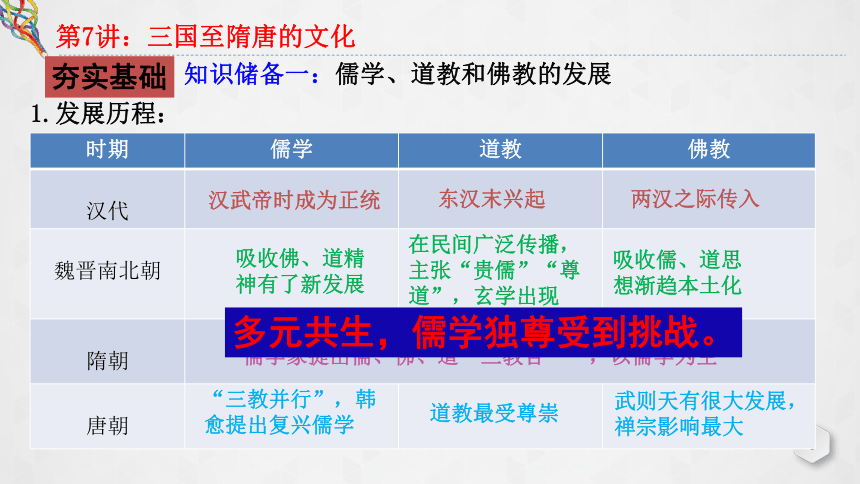

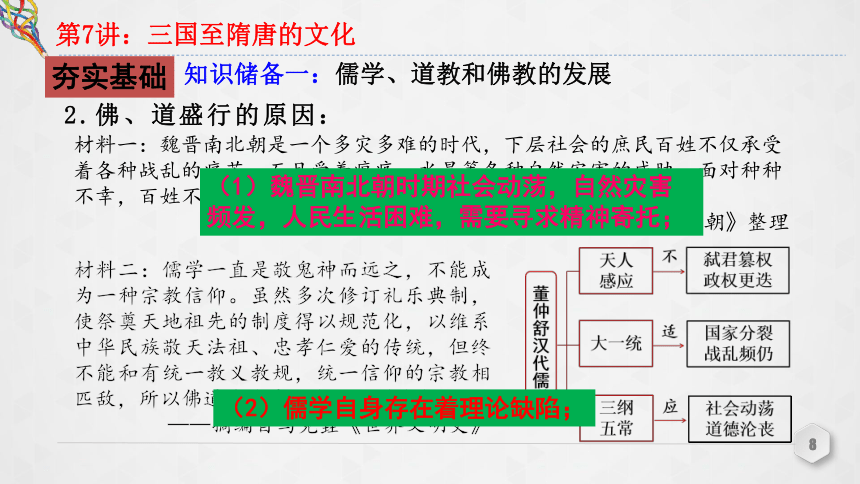

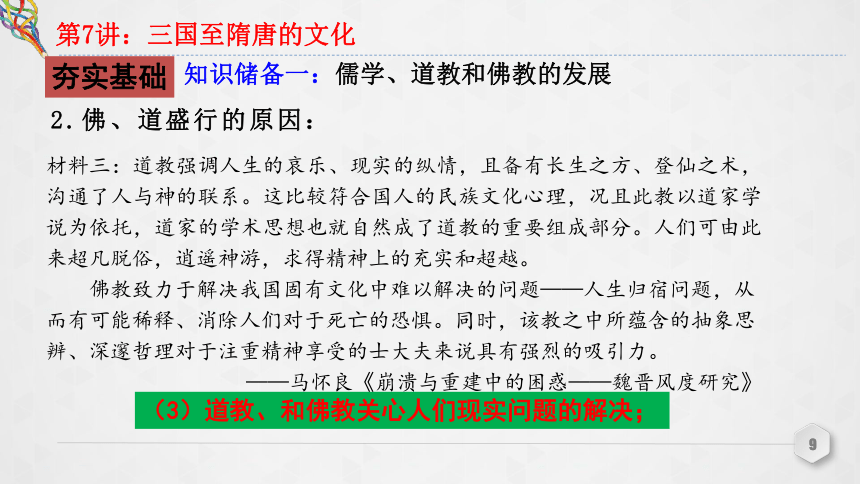

高考考情时间全国卷地方卷2018【Ⅲ】42·主流思想对史观的影响浙江·中国古代文艺2019【Ⅲ】25·儒家思想对宗教思想的影响【Ⅰ】26·唐代文化北京·北魏孝文帝改革2020【Ⅲ】26·唐代书法艺术【Ⅰ】26·唐代美术【Ⅱ】26·唐代敦煌壁画2021【甲】45·孝文帝改革【乙】47·历史人物评价——冯道2022【乙】25.文学艺术-唐代书法湖北·17.古代农书与农业第7讲:三国至隋唐的文化课标解读课标要求备考方向1.认识三国两晋南北朝至隋唐时期在思想文化领域的新成就。(纲要上)2.从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华文化的世界意义 。(选必3.1)(1)“趋势”:“三教合归儒”的思想发展趋势。(2)“成就”:掌握这一时期在文学、艺术、科技等领域取得的成就。(3)“交流”:这一时期通过商路贸易等不同途径进行的中外文化交流,既吸收了其他文明的优秀文化,也传播了中华文化,东亚文化圈形成。第7讲:三国至隋唐的文化阶段特征第7讲:三国至隋唐的文化魏晋南北朝政治国家分裂,出现民族大融合;中央集权制遭到破坏,三省制雏形出现;九品中正制,士族势力强大。经济江南得到初步开发,南北经济渐趋平衡,北魏均田制形成,草市产生。文化三教并行,儒学危机;带有分裂割据的烙印和民族融合的特点;书法、文人画等成为自觉艺术。隋唐政治由政权并立到走向大一统,民族融合;制度创新,形成了三省六部制、科举制等,标志着中国古代政治制度的成熟,中央集权加强。经济江南经济进一步发展;农耕经济繁荣;手工业有了新发展;商品经济繁荣,陆上和海上丝绸之路繁荣。文化领先世界,兼收并蓄,全面辉煌,形成了以中国为中心的中华文化圈。1.魏晋南北朝:是封建国家分裂和民族大融合时期。2.隋唐:是统一多民族封建国家发展时期。夯实基础知识储备一:儒学、道教和佛教的发展第7讲:三国至隋唐的文化时期儒学道教佛教汉代魏晋南北朝隋朝唐朝汉武帝时成为正统东汉末兴起两汉之际传入吸收佛、道精神有了新发展在民间广泛传播,主张“贵儒”“尊道”,玄学出现吸收儒、道思想渐趋本土化儒学家提出儒、佛、道“三教合一”,以儒学为主“三教并行”,韩愈提出复兴儒学道教最受尊崇武则天有很大发展,禅宗影响最大多元共生,儒学独尊受到挑战。1.发展历程:第7讲:三国至隋唐的文化2.佛、道盛行的原因:材料一:魏晋南北朝是一个多灾多难的时代,下层社会的庶民百姓不仅承受着各种战乱的痛苦,而且受着瘟疫、水旱等各种自然灾害的威胁。面对种种不幸,百姓不仅无能为力,而且求助无门。——据卜宪群总撰稿《中国通史·秦汉魏晋南北朝》整理材料二:儒学一直是敬鬼神而远之,不能成为一种宗教信仰。虽然多次修订礼乐典制,使祭奠天地祖先的制度得以规范化,以维系中华民族敬天法祖、忠孝仁爱的传统,但终不能和有统一教义教规,统一信仰的宗教相匹敌,所以佛道依然有广大的活动空间——摘编自马克垚《世界文明史》(1)魏晋南北朝时期社会动荡,自然灾害频发,人民生活困难,需要寻求精神寄托;(2)儒学自身存在着理论缺陷;夯实基础知识储备一:儒学、道教和佛教的发展第7讲:三国至隋唐的文化材料三:道教强调人生的哀乐、现实的纵情,且备有长生之方、登仙之术,沟通了人与神的联系。这比较符合国人的民族文化心理,况且此教以道家学说为依托,道家的学术思想也就自然成了道教的重要组成部分。人们可由此来超凡脱俗,逍遥神游,求得精神上的充实和超越。佛教致力于解决我国固有文化中难以解决的问题——人生归宿问题,从而有可能稀释、消除人们对于死亡的恐惧。同时,该教之中所蕴含的抽象思辨、深邃哲理对于注重精神享受的士大夫来说具有强烈的吸引力。——马怀良《崩溃与重建中的困惑——魏晋风度研究》(3)道教、和佛教关心人们现实问题的解决;2.佛、道盛行的原因:夯实基础知识储备一:儒学、道教和佛教的发展材料四:魏晋南北朝时期的长期战乱,各族统治者有意识地大力提倡,使佛教在这一时期的发展超过了土生土长的道教,成为最有影响的宗教。例如,前秦苻坚重用释到安,后秦姚兴重用鸠摩罗什,这些名僧都可以参加、决定国家大事。北魏时,寺院有上万所,僧尼有二百多万。在南朝,佛教发展速度更快。梁武帝时一度把佛教定为“国教”,仅建康城就有寺院500多所,僧尼10多万。——刘海涛《浅谈佛教在中国的传播》材料五:隋代隋文帝、炀帝父子崇信佛教,且极力倡导佛教发展。如仁寿年间,全国重要、高规格寺院达3792所剃度僧人23万之众造像。写真、译经等诸项佛教事业亦颇具兴盛。在唐代统治者实行以儒治国,以佛治心,以道养生的三教并用政策佛教在统治阶层的推崇下趋于盛行。在唐代伴随佛教对儒道思想的摄取、吸收,诸多具有中国特色的佛教宗派亦如雨后春笋般蓬勃发展形成三论净土、律密.成实、天台、法相、华严禅宗诸宗派其后4宗影响较大。禅宗于中国流传最为广泛影响也颇为深远唐时禅宗分。——董鹏昭《我国佛教的发展历程》(4)统治阶级的提倡与支持。第7讲:三国至隋唐的文化2.佛、道盛行的原因:夯实基础知识储备一:儒学、道教和佛教的发展3.佛、道盛行的影响:江南春唐 杜牧千里莺啼绿映红水村山郭酒旗风南朝四百八十寺多少楼台烟雨中材料一:材料二:韩愈痛感于儒学的衰弱,著《原道》一文,一方面竭力排佛,另一方面又在自己的学说中糅进了不少佛学的成果,其“道统说”即是受到佛教定祖立统的启发而提出的。除韩愈以外,李翱、柳宗元等人也在致力寻求调和儒、释二家的途径,逐一汲取佛教哲学的思辨成果来改造儒家学说。——卜宪群总撰稿《中国通史·隋唐五代两宋》(1)促进了同佛、道有关的文学艺术的迅速发展;(2)挑战了儒学的正统地位,刺激儒学复兴;第7讲:三国至隋唐的文化夯实基础知识储备一:儒学、道教和佛教的发展(3)寺院经济的发展,与官府争夺财富和劳动力,严重威胁到封建统治。材料三:佛教的发展,给寺庙和僧人带来巨大的经济利益,加上佛教寺庙往往享有免税、田地、女婢、奴隶等特权,这造成了社会财富向佛寺的极大集中,严重影响了社会经济的发展。僧侣不事生产不服劳役,还拥有大量仆役、女婢,在人力资源匮乏的古代,这一现象对社会经济和军事造成的影响更加明显。寺院经济力量的过分发展,引起了世俗统治阶级的强烈不满。僧侣不守戒律霸占田产鱼肉百姓的行为更积累了大量社会矛盾,种种交织在一起的矛盾激烈时,导致统治阶级通过政治手段加以解决。灭佛运动3.佛、道盛行的影响:第7讲:三国至隋唐的文化夯实基础知识储备一:儒学、道教和佛教的发展4.灭佛运动:(2)表现:①官方:三武一宗之厄。“三武一宗”指北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和后周世宗。②民间反佛:代表人物是范缜。他针对佛教宣扬的形神分离、形亡而神不灭的观点,提出人的精神和肉体是统一的,对佛教进行抨击。(3)影响:佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制。(1)原因:佛教盛行,广修寺庙,耗费了大量钱财;寺院经济的发展,与官府争夺财富和劳动力,严重威胁到封建统治。第7讲:三国至隋唐的文化夯实基础知识储备一:儒学、道教和佛教的发展5.儒学复兴:第7讲:三国至隋唐的文化夯实基础知识储备一:儒学、道教和佛教的发展天命思想,中国传统文化思想中,有多种“天命”的概念,其中道家的“天命”多是指宿命、命运,墨家的天命是指神的意志,法家的天命是指君王的意志,而儒家的“天命”却多是指发自个人内心的理想“使命”。孔子的天命思想是一种积极向上的人生态度,也就是现在所说的社会责任感。这种思想是一个文明社会必不可少的,没有这种社会理想的指引,这个社会的精神文明与物质文明都无法找到正确的方向,从而混乱百出。第7讲:三国至隋唐的文化【知识拓展】韩愈复兴儒学运动:提出“道统”论“道”:仁→仁政、民本、性善论“统”:上古圣王→孔子→孟子→韩愈;批判荀子、董仲舒的礼法并用第7讲:三国至隋唐的文化夯实基础知识储备二:文学艺术成就魏晋南北朝建安文学曹操:《观沧海》、《短歌行》;曹丕:《燕歌行》;曹植:《洛神赋》、《兄弟》(七步诗)。田园诗陶渊明:《饮酒》、《归园田居》。骈文庾信:《哀江南赋》;吴均:《与朱元思书》。民歌《孔雀东南飞》、《木兰诗》唐朝初唐王勃:《送杜少府之任蜀州》;陈子昂:《登幽州台歌》。盛唐边塞诗高适:《燕歌行》;岑参:《白雪歌送武判官归京》。山水诗孟浩然:《春晓》; 王维:《终南别业》。“诗仙”李白:《将进酒》、《蜀道难》、《梦游天姥吟留别》。“诗圣”杜甫: “三吏”、“三别”。中唐白居易:《琵琶行》、《长恨歌》。晚唐杜牧:《江南春》; 李商隐:《无题》。1.文学成就:时期魏晋南北朝隋唐特征各种书体均以完备融汇了南朝的秀美和北朝的雄健,创出新风格楷书成熟钟繇(“楷书鼻祖”)王羲之《乐毅论》鼎盛欧阳询《九成宫醴泉铭》颜真卿《多宝塔碑》柳公权《玄秘塔碑》“颜筋柳骨”草书始于汉初,东晋成熟王羲之《初月帖》《上虞帖》王献之《中秋贴》张旭《古诗四帖》《肚痛贴》怀素《自叙帖》《苦笋贴》“颠张醉素”行书始于东汉,西晋成熟王羲之《兰亭集序》颜真卿《祭侄文稿》汉字的演变历程东汉末年成为一种艺术。第7讲:三国至隋唐的文化夯实基础知识储备二:文学艺术成就2.书法成就:时期阶段特征艺术特点代表画家代表作品两汉绘画门类丰富,有壁画(画像石、砖)、帛画、木刻画、木版画工笔重彩、浪漫传神画像砖:《荆轲刺秦王》、《周公辅成王》壁画:《夫妇宴饮图》魏晋南北朝以人物、宗教题材为主,山水画、花鸟画萌芽;进入“以形写神”的新时期;文人画开始出现。士大夫活跃于画坛;“以形写神”、凸显个性顾恺之《女史箴图》、《洛神赋图》隋唐山水画、花鸟画、人物画发展成熟;宗教画达到顶峰题材广泛、风格多样、雍容华贵展子虔(隋)阎立本(唐)吴道子(唐)《游春图》(山水画)《步辇图》(人物画)《送子天王图》(人物画)夯实基础知识储备二:文学艺术成就3.绘画成就:第7讲:三国至隋唐的文化夯实基础知识储备二:文学艺术成就第7讲:三国至隋唐的文化夯实基础知识储备三:科技成就第7讲:三国至隋唐的文化时期领域成就地位魏晋南北朝时期数学[南朝]祖冲之:圆周率精确算出圆周率七位有效数字农学[北朝]贾思勰:《齐民要术》中国现存最早的一部完整农书地理学[西晋]裴秀:《禹贡地域图》提出绘制地图的方法隋唐建筑[隋]李春:赵州桥世界上现存最古老的石拱桥印刷[唐]雕版印刷火药[唐中]记载配方;[唐末]火箭火箭是最早的火药武器天文学[唐]僧一行:测算出地球子午线长度医学[唐]孙思邈:《千金方》全面总结历代和当时的医药学成果[唐高宗]编修的《唐本草》世界上最早由国家颁行的药典夯实基础知识储备四:中外文化交流第7讲:三国至隋唐的文化表现影响佛教传入高僧来华从东汉到北朝,陆续有中亚、天竺的高僧来华,将大批佛经翻译成汉文。西域和印度文化对中国产生深远的影响西行取经东晋法显经西域至天竺,收集了大批梵文经典;唐朝的高僧玄奘西行至天竺取经,是公认的佛学大师。佛教外传鉴真东渡唐朝高僧鉴真六次东渡日本传授佛法对日本等周边国家佛教的发展有重要贡献学问僧来华日本、新罗等国常常派学问僧来长安求佛法,如日本空海和尚从中国带走许多佛经和诗文经。1.佛教文化的传入与传出夯实基础知识储备四:中外文化交流第7讲:三国至隋唐的文化2.其他方面的文化交流核心突破第7讲:三国至隋唐的文化拓展深化一:三国至隋唐文化的特点核心突破第7讲:三国至隋唐的文化拓展深化一:三国至隋唐文化的特点核心突破第7讲:三国至隋唐的文化拓展深化一:三国至隋唐文化的特点核心突破第7讲:三国至隋唐的文化拓展深化二:三国至隋唐中外文化的交流隋唐是中华对外交流的高潮时期,这一时期的对交流在深度和广度上远远超过了前代,经由魏晋南北朝民族大交融与文化的碰撞,中华文明展现出丰富多彩的雄姿了隋唐统一之后,汇聚南北内外多种文化,融合创新。周边各国以中华文明为榜样,向隋唐派遣使者和留学生,积极学习并吸收中华文明的成果。中华典章制度、思想文学、生活方式和观念形态深刻渗入日本、朝鲜和越南,最终以中华文明为基础、以汉字为表征形成了东亚文化圈。该文化圈又因汉字所承载的中华文明,也被称为“中国文化圈”。——摘编自袁行霈等《中华文明史》问题:依据材料并结合所学知识,分析隋唐时期“中华文化圈”形成的原因?1.原因:形成原因:(1)魏晋南北朝以来的民族交融与文化交流;(2)隋唐国家统一、社会稳定、国力强盛;(3)统治阶级开放包容的文化政策;(4)中华文化长期以来占据世界领先地位。(5)使臣、商人、留学生及僧侣的推动。核心突破第7讲:三国至隋唐的文化拓展深化二:三国至隋唐中外文化的交流2.特点:呈现双向性唐朝既向外输出先进文化,又吸收外来先进文化。如十进位值制记数法传入天竺,天竺则送来郁金香、菩提树,玄奘、义净从天竺带回大量佛经。交往的范围扩大从地区上看,不仅与新罗、日本、天竺、波斯、大食等周边国家和地区加强了交往,而且与欧洲、非洲的国家和地区扩大了联系形式内容多样不仅有使节往来、民间留学,而且有技术交流、宗教往来和文化交流等水陆并重的交通陆路方面,从长安出发,向东可达今天的朝鲜,向西通往今天的印度、伊朗、阿拉伯以至欧非许多国家;海路方面,从登州、扬州出发可达今天的韩国、日本,从广州出发,经海上“丝绸之路”可达波斯湾对世界影响巨大隋唐时期是我国封建社会的繁荣时期,唐朝是当时世界上文明高度发达的国家。隋唐政治、经济、文化的发展,影响了亚洲,尤其是东亚的许多国家,形成中华文化圈。核心突破第7讲:三国至隋唐的文化拓展深化二:三国至隋唐中外文化的交流3.影响:(1)文字方面:日本文字的创制受到了汉字的影响,汉字在朝鲜广泛使用。(2)思想与宗教方面:佛教经过中国传入朝鲜和日本,中国的儒学也传入朝鲜、日本,产生深远的影响。(3)社会与习俗方面:饮茶与围棋在隋唐时期由中国传人朝鲜和日本。日本的和服深受唐朝影响。(4)城市与建筑:新罗的平壤,日本的藤原京、平城京都;日本寺院建筑也往往仿唐,如唐招提寺,是由鉴真大师及其弟子依据唐朝寺院的风格式样建造的。(5)科技:造纸术、印刷术传入朝鲜,漏刻、测影等仪器,印刷、水车制造、瓷器烧 制、铜镜铸造等技术,均在唐朝传入日本;在农业上,中国茶种传人日本。(6)制度:日本仿照隋唐的均田制和租庸调制,颁行班田收授法和租庸调制。中国文化对周边国家的影响

第三单元:魏晋隋唐时期的中国(220年---960年)第7讲:三国至隋唐的文化统编新教材2023届高考一轮复习资料i

王莽建新

420

316

280

220

公元9年

曹丕建魏

西晋灭吴

匈奴灭晋

刘裕建宋

589

隋灭陈

政权更迭

南北对峙

孝文改革

区域开发

光武中兴

党锢之祸

豪强地主

黄巾起义

军阀割据

三国鼎立

九品中正

短暂统一

八王之乱

五胡乱华

晋室南迁

士族门阀

江南开发

民族交融

魏

蜀 吴

东汉

三

国

十六国东晋

北朝:

南朝:

西晋

宋→齐→梁→陈

北魏

东魏→北齐

西魏→北周

第7讲:三国至隋唐的文化

时空定位

十六国东晋

匈奴灭晋

刘裕建宋

隋灭陈

李渊建唐

朱温废唐

907

618

589

420

316

960

赵匡胤建北宋

短暂分裂

中原正统

周世宗改革

晋室南迁

士族门阀

江南开发

民族交融

政权更迭

南北对峙

孝文改革

区域开发

统一南北

大运河通

广建仓库

盛极一时

经济繁荣

制度创新

民族交融

文化繁盛

对外频繁

北朝

南朝

唐朝

五代

十国

隋朝

第7讲:三国至隋唐的文化

时空定位

高考考情时间全国卷地方卷2018【Ⅲ】42·主流思想对史观的影响浙江·中国古代文艺2019【Ⅲ】25·儒家思想对宗教思想的影响【Ⅰ】26·唐代文化北京·北魏孝文帝改革2020【Ⅲ】26·唐代书法艺术【Ⅰ】26·唐代美术【Ⅱ】26·唐代敦煌壁画2021【甲】45·孝文帝改革【乙】47·历史人物评价——冯道2022【乙】25.文学艺术-唐代书法湖北·17.古代农书与农业第7讲:三国至隋唐的文化课标解读课标要求备考方向1.认识三国两晋南北朝至隋唐时期在思想文化领域的新成就。(纲要上)2.从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华文化的世界意义 。(选必3.1)(1)“趋势”:“三教合归儒”的思想发展趋势。(2)“成就”:掌握这一时期在文学、艺术、科技等领域取得的成就。(3)“交流”:这一时期通过商路贸易等不同途径进行的中外文化交流,既吸收了其他文明的优秀文化,也传播了中华文化,东亚文化圈形成。第7讲:三国至隋唐的文化阶段特征第7讲:三国至隋唐的文化魏晋南北朝政治国家分裂,出现民族大融合;中央集权制遭到破坏,三省制雏形出现;九品中正制,士族势力强大。经济江南得到初步开发,南北经济渐趋平衡,北魏均田制形成,草市产生。文化三教并行,儒学危机;带有分裂割据的烙印和民族融合的特点;书法、文人画等成为自觉艺术。隋唐政治由政权并立到走向大一统,民族融合;制度创新,形成了三省六部制、科举制等,标志着中国古代政治制度的成熟,中央集权加强。经济江南经济进一步发展;农耕经济繁荣;手工业有了新发展;商品经济繁荣,陆上和海上丝绸之路繁荣。文化领先世界,兼收并蓄,全面辉煌,形成了以中国为中心的中华文化圈。1.魏晋南北朝:是封建国家分裂和民族大融合时期。2.隋唐:是统一多民族封建国家发展时期。夯实基础知识储备一:儒学、道教和佛教的发展第7讲:三国至隋唐的文化时期儒学道教佛教汉代魏晋南北朝隋朝唐朝汉武帝时成为正统东汉末兴起两汉之际传入吸收佛、道精神有了新发展在民间广泛传播,主张“贵儒”“尊道”,玄学出现吸收儒、道思想渐趋本土化儒学家提出儒、佛、道“三教合一”,以儒学为主“三教并行”,韩愈提出复兴儒学道教最受尊崇武则天有很大发展,禅宗影响最大多元共生,儒学独尊受到挑战。1.发展历程:第7讲:三国至隋唐的文化2.佛、道盛行的原因:材料一:魏晋南北朝是一个多灾多难的时代,下层社会的庶民百姓不仅承受着各种战乱的痛苦,而且受着瘟疫、水旱等各种自然灾害的威胁。面对种种不幸,百姓不仅无能为力,而且求助无门。——据卜宪群总撰稿《中国通史·秦汉魏晋南北朝》整理材料二:儒学一直是敬鬼神而远之,不能成为一种宗教信仰。虽然多次修订礼乐典制,使祭奠天地祖先的制度得以规范化,以维系中华民族敬天法祖、忠孝仁爱的传统,但终不能和有统一教义教规,统一信仰的宗教相匹敌,所以佛道依然有广大的活动空间——摘编自马克垚《世界文明史》(1)魏晋南北朝时期社会动荡,自然灾害频发,人民生活困难,需要寻求精神寄托;(2)儒学自身存在着理论缺陷;夯实基础知识储备一:儒学、道教和佛教的发展第7讲:三国至隋唐的文化材料三:道教强调人生的哀乐、现实的纵情,且备有长生之方、登仙之术,沟通了人与神的联系。这比较符合国人的民族文化心理,况且此教以道家学说为依托,道家的学术思想也就自然成了道教的重要组成部分。人们可由此来超凡脱俗,逍遥神游,求得精神上的充实和超越。佛教致力于解决我国固有文化中难以解决的问题——人生归宿问题,从而有可能稀释、消除人们对于死亡的恐惧。同时,该教之中所蕴含的抽象思辨、深邃哲理对于注重精神享受的士大夫来说具有强烈的吸引力。——马怀良《崩溃与重建中的困惑——魏晋风度研究》(3)道教、和佛教关心人们现实问题的解决;2.佛、道盛行的原因:夯实基础知识储备一:儒学、道教和佛教的发展材料四:魏晋南北朝时期的长期战乱,各族统治者有意识地大力提倡,使佛教在这一时期的发展超过了土生土长的道教,成为最有影响的宗教。例如,前秦苻坚重用释到安,后秦姚兴重用鸠摩罗什,这些名僧都可以参加、决定国家大事。北魏时,寺院有上万所,僧尼有二百多万。在南朝,佛教发展速度更快。梁武帝时一度把佛教定为“国教”,仅建康城就有寺院500多所,僧尼10多万。——刘海涛《浅谈佛教在中国的传播》材料五:隋代隋文帝、炀帝父子崇信佛教,且极力倡导佛教发展。如仁寿年间,全国重要、高规格寺院达3792所剃度僧人23万之众造像。写真、译经等诸项佛教事业亦颇具兴盛。在唐代统治者实行以儒治国,以佛治心,以道养生的三教并用政策佛教在统治阶层的推崇下趋于盛行。在唐代伴随佛教对儒道思想的摄取、吸收,诸多具有中国特色的佛教宗派亦如雨后春笋般蓬勃发展形成三论净土、律密.成实、天台、法相、华严禅宗诸宗派其后4宗影响较大。禅宗于中国流传最为广泛影响也颇为深远唐时禅宗分。——董鹏昭《我国佛教的发展历程》(4)统治阶级的提倡与支持。第7讲:三国至隋唐的文化2.佛、道盛行的原因:夯实基础知识储备一:儒学、道教和佛教的发展3.佛、道盛行的影响:江南春唐 杜牧千里莺啼绿映红水村山郭酒旗风南朝四百八十寺多少楼台烟雨中材料一:材料二:韩愈痛感于儒学的衰弱,著《原道》一文,一方面竭力排佛,另一方面又在自己的学说中糅进了不少佛学的成果,其“道统说”即是受到佛教定祖立统的启发而提出的。除韩愈以外,李翱、柳宗元等人也在致力寻求调和儒、释二家的途径,逐一汲取佛教哲学的思辨成果来改造儒家学说。——卜宪群总撰稿《中国通史·隋唐五代两宋》(1)促进了同佛、道有关的文学艺术的迅速发展;(2)挑战了儒学的正统地位,刺激儒学复兴;第7讲:三国至隋唐的文化夯实基础知识储备一:儒学、道教和佛教的发展(3)寺院经济的发展,与官府争夺财富和劳动力,严重威胁到封建统治。材料三:佛教的发展,给寺庙和僧人带来巨大的经济利益,加上佛教寺庙往往享有免税、田地、女婢、奴隶等特权,这造成了社会财富向佛寺的极大集中,严重影响了社会经济的发展。僧侣不事生产不服劳役,还拥有大量仆役、女婢,在人力资源匮乏的古代,这一现象对社会经济和军事造成的影响更加明显。寺院经济力量的过分发展,引起了世俗统治阶级的强烈不满。僧侣不守戒律霸占田产鱼肉百姓的行为更积累了大量社会矛盾,种种交织在一起的矛盾激烈时,导致统治阶级通过政治手段加以解决。灭佛运动3.佛、道盛行的影响:第7讲:三国至隋唐的文化夯实基础知识储备一:儒学、道教和佛教的发展4.灭佛运动:(2)表现:①官方:三武一宗之厄。“三武一宗”指北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和后周世宗。②民间反佛:代表人物是范缜。他针对佛教宣扬的形神分离、形亡而神不灭的观点,提出人的精神和肉体是统一的,对佛教进行抨击。(3)影响:佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制。(1)原因:佛教盛行,广修寺庙,耗费了大量钱财;寺院经济的发展,与官府争夺财富和劳动力,严重威胁到封建统治。第7讲:三国至隋唐的文化夯实基础知识储备一:儒学、道教和佛教的发展5.儒学复兴:第7讲:三国至隋唐的文化夯实基础知识储备一:儒学、道教和佛教的发展天命思想,中国传统文化思想中,有多种“天命”的概念,其中道家的“天命”多是指宿命、命运,墨家的天命是指神的意志,法家的天命是指君王的意志,而儒家的“天命”却多是指发自个人内心的理想“使命”。孔子的天命思想是一种积极向上的人生态度,也就是现在所说的社会责任感。这种思想是一个文明社会必不可少的,没有这种社会理想的指引,这个社会的精神文明与物质文明都无法找到正确的方向,从而混乱百出。第7讲:三国至隋唐的文化【知识拓展】韩愈复兴儒学运动:提出“道统”论“道”:仁→仁政、民本、性善论“统”:上古圣王→孔子→孟子→韩愈;批判荀子、董仲舒的礼法并用第7讲:三国至隋唐的文化夯实基础知识储备二:文学艺术成就魏晋南北朝建安文学曹操:《观沧海》、《短歌行》;曹丕:《燕歌行》;曹植:《洛神赋》、《兄弟》(七步诗)。田园诗陶渊明:《饮酒》、《归园田居》。骈文庾信:《哀江南赋》;吴均:《与朱元思书》。民歌《孔雀东南飞》、《木兰诗》唐朝初唐王勃:《送杜少府之任蜀州》;陈子昂:《登幽州台歌》。盛唐边塞诗高适:《燕歌行》;岑参:《白雪歌送武判官归京》。山水诗孟浩然:《春晓》; 王维:《终南别业》。“诗仙”李白:《将进酒》、《蜀道难》、《梦游天姥吟留别》。“诗圣”杜甫: “三吏”、“三别”。中唐白居易:《琵琶行》、《长恨歌》。晚唐杜牧:《江南春》; 李商隐:《无题》。1.文学成就:时期魏晋南北朝隋唐特征各种书体均以完备融汇了南朝的秀美和北朝的雄健,创出新风格楷书成熟钟繇(“楷书鼻祖”)王羲之《乐毅论》鼎盛欧阳询《九成宫醴泉铭》颜真卿《多宝塔碑》柳公权《玄秘塔碑》“颜筋柳骨”草书始于汉初,东晋成熟王羲之《初月帖》《上虞帖》王献之《中秋贴》张旭《古诗四帖》《肚痛贴》怀素《自叙帖》《苦笋贴》“颠张醉素”行书始于东汉,西晋成熟王羲之《兰亭集序》颜真卿《祭侄文稿》汉字的演变历程东汉末年成为一种艺术。第7讲:三国至隋唐的文化夯实基础知识储备二:文学艺术成就2.书法成就:时期阶段特征艺术特点代表画家代表作品两汉绘画门类丰富,有壁画(画像石、砖)、帛画、木刻画、木版画工笔重彩、浪漫传神画像砖:《荆轲刺秦王》、《周公辅成王》壁画:《夫妇宴饮图》魏晋南北朝以人物、宗教题材为主,山水画、花鸟画萌芽;进入“以形写神”的新时期;文人画开始出现。士大夫活跃于画坛;“以形写神”、凸显个性顾恺之《女史箴图》、《洛神赋图》隋唐山水画、花鸟画、人物画发展成熟;宗教画达到顶峰题材广泛、风格多样、雍容华贵展子虔(隋)阎立本(唐)吴道子(唐)《游春图》(山水画)《步辇图》(人物画)《送子天王图》(人物画)夯实基础知识储备二:文学艺术成就3.绘画成就:第7讲:三国至隋唐的文化夯实基础知识储备二:文学艺术成就第7讲:三国至隋唐的文化夯实基础知识储备三:科技成就第7讲:三国至隋唐的文化时期领域成就地位魏晋南北朝时期数学[南朝]祖冲之:圆周率精确算出圆周率七位有效数字农学[北朝]贾思勰:《齐民要术》中国现存最早的一部完整农书地理学[西晋]裴秀:《禹贡地域图》提出绘制地图的方法隋唐建筑[隋]李春:赵州桥世界上现存最古老的石拱桥印刷[唐]雕版印刷火药[唐中]记载配方;[唐末]火箭火箭是最早的火药武器天文学[唐]僧一行:测算出地球子午线长度医学[唐]孙思邈:《千金方》全面总结历代和当时的医药学成果[唐高宗]编修的《唐本草》世界上最早由国家颁行的药典夯实基础知识储备四:中外文化交流第7讲:三国至隋唐的文化表现影响佛教传入高僧来华从东汉到北朝,陆续有中亚、天竺的高僧来华,将大批佛经翻译成汉文。西域和印度文化对中国产生深远的影响西行取经东晋法显经西域至天竺,收集了大批梵文经典;唐朝的高僧玄奘西行至天竺取经,是公认的佛学大师。佛教外传鉴真东渡唐朝高僧鉴真六次东渡日本传授佛法对日本等周边国家佛教的发展有重要贡献学问僧来华日本、新罗等国常常派学问僧来长安求佛法,如日本空海和尚从中国带走许多佛经和诗文经。1.佛教文化的传入与传出夯实基础知识储备四:中外文化交流第7讲:三国至隋唐的文化2.其他方面的文化交流核心突破第7讲:三国至隋唐的文化拓展深化一:三国至隋唐文化的特点核心突破第7讲:三国至隋唐的文化拓展深化一:三国至隋唐文化的特点核心突破第7讲:三国至隋唐的文化拓展深化一:三国至隋唐文化的特点核心突破第7讲:三国至隋唐的文化拓展深化二:三国至隋唐中外文化的交流隋唐是中华对外交流的高潮时期,这一时期的对交流在深度和广度上远远超过了前代,经由魏晋南北朝民族大交融与文化的碰撞,中华文明展现出丰富多彩的雄姿了隋唐统一之后,汇聚南北内外多种文化,融合创新。周边各国以中华文明为榜样,向隋唐派遣使者和留学生,积极学习并吸收中华文明的成果。中华典章制度、思想文学、生活方式和观念形态深刻渗入日本、朝鲜和越南,最终以中华文明为基础、以汉字为表征形成了东亚文化圈。该文化圈又因汉字所承载的中华文明,也被称为“中国文化圈”。——摘编自袁行霈等《中华文明史》问题:依据材料并结合所学知识,分析隋唐时期“中华文化圈”形成的原因?1.原因:形成原因:(1)魏晋南北朝以来的民族交融与文化交流;(2)隋唐国家统一、社会稳定、国力强盛;(3)统治阶级开放包容的文化政策;(4)中华文化长期以来占据世界领先地位。(5)使臣、商人、留学生及僧侣的推动。核心突破第7讲:三国至隋唐的文化拓展深化二:三国至隋唐中外文化的交流2.特点:呈现双向性唐朝既向外输出先进文化,又吸收外来先进文化。如十进位值制记数法传入天竺,天竺则送来郁金香、菩提树,玄奘、义净从天竺带回大量佛经。交往的范围扩大从地区上看,不仅与新罗、日本、天竺、波斯、大食等周边国家和地区加强了交往,而且与欧洲、非洲的国家和地区扩大了联系形式内容多样不仅有使节往来、民间留学,而且有技术交流、宗教往来和文化交流等水陆并重的交通陆路方面,从长安出发,向东可达今天的朝鲜,向西通往今天的印度、伊朗、阿拉伯以至欧非许多国家;海路方面,从登州、扬州出发可达今天的韩国、日本,从广州出发,经海上“丝绸之路”可达波斯湾对世界影响巨大隋唐时期是我国封建社会的繁荣时期,唐朝是当时世界上文明高度发达的国家。隋唐政治、经济、文化的发展,影响了亚洲,尤其是东亚的许多国家,形成中华文化圈。核心突破第7讲:三国至隋唐的文化拓展深化二:三国至隋唐中外文化的交流3.影响:(1)文字方面:日本文字的创制受到了汉字的影响,汉字在朝鲜广泛使用。(2)思想与宗教方面:佛教经过中国传入朝鲜和日本,中国的儒学也传入朝鲜、日本,产生深远的影响。(3)社会与习俗方面:饮茶与围棋在隋唐时期由中国传人朝鲜和日本。日本的和服深受唐朝影响。(4)城市与建筑:新罗的平壤,日本的藤原京、平城京都;日本寺院建筑也往往仿唐,如唐招提寺,是由鉴真大师及其弟子依据唐朝寺院的风格式样建造的。(5)科技:造纸术、印刷术传入朝鲜,漏刻、测影等仪器,印刷、水车制造、瓷器烧 制、铜镜铸造等技术,均在唐朝传入日本;在农业上,中国茶种传人日本。(6)制度:日本仿照隋唐的均田制和租庸调制,颁行班田收授法和租庸调制。中国文化对周边国家的影响

同课章节目录