第11讲 明至清中叶的政治统治与危机 课件(共42张PPT)--2023届高三统编版(2019)必修中外历史纲要上一轮复习

文档属性

| 名称 | 第11讲 明至清中叶的政治统治与危机 课件(共42张PPT)--2023届高三统编版(2019)必修中外历史纲要上一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-21 14:24:44 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

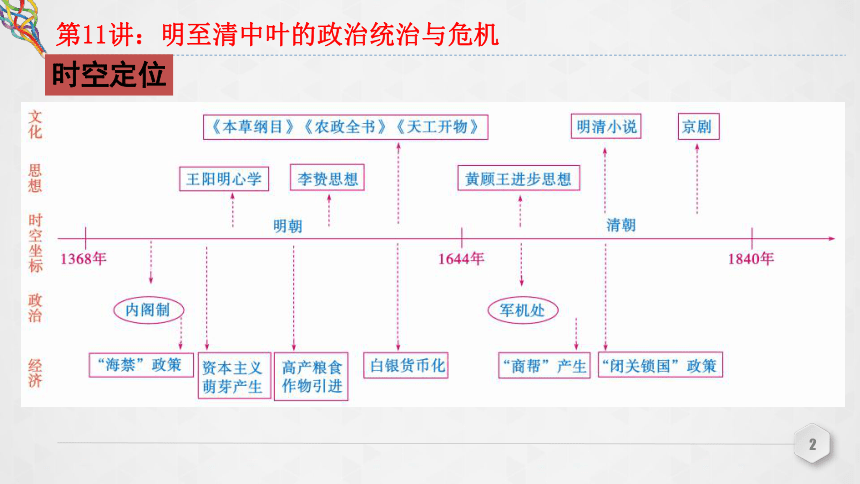

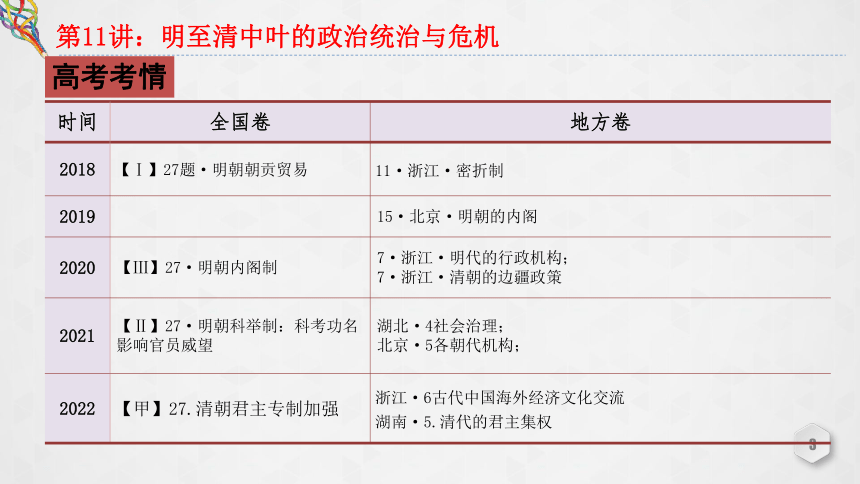

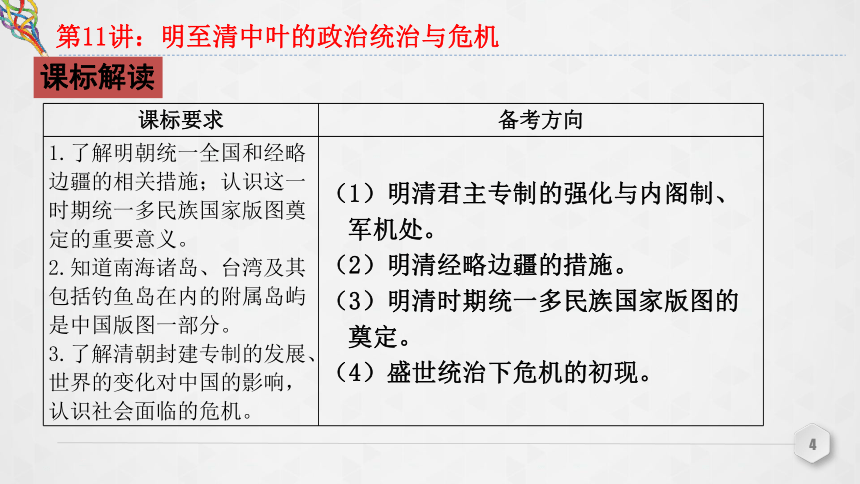

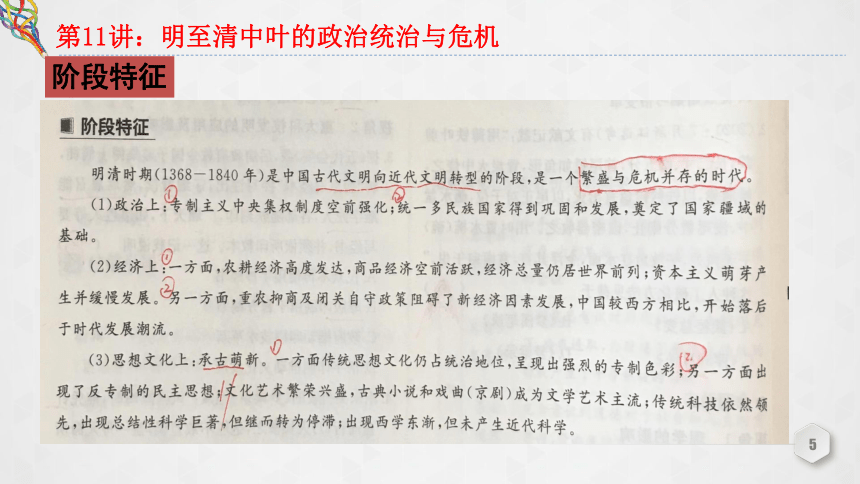

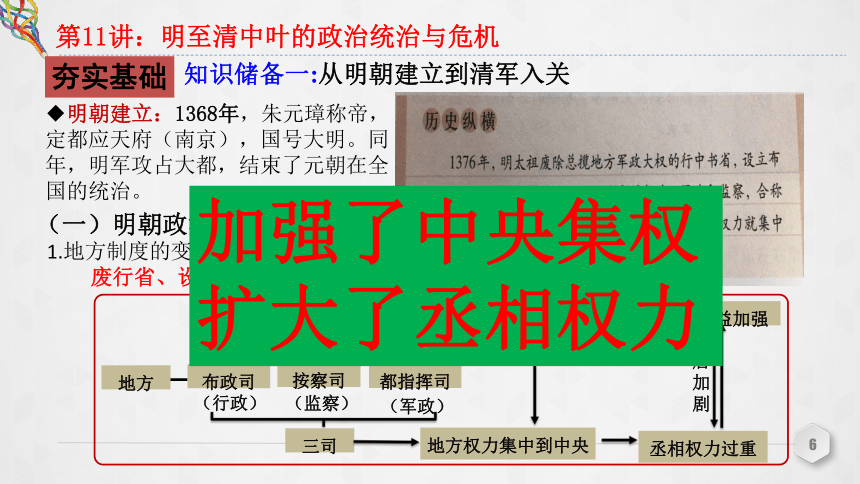

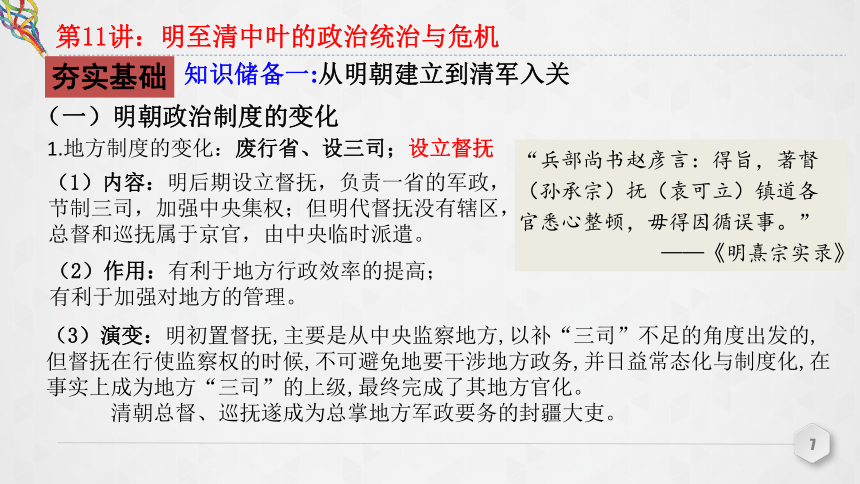

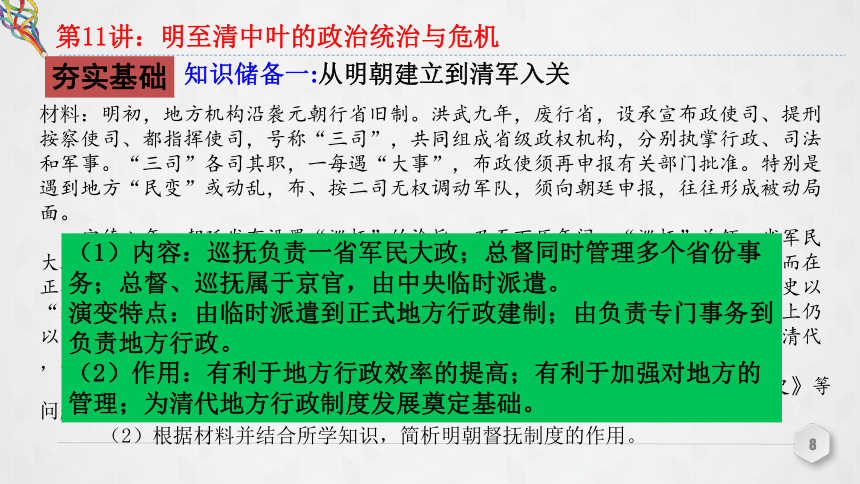

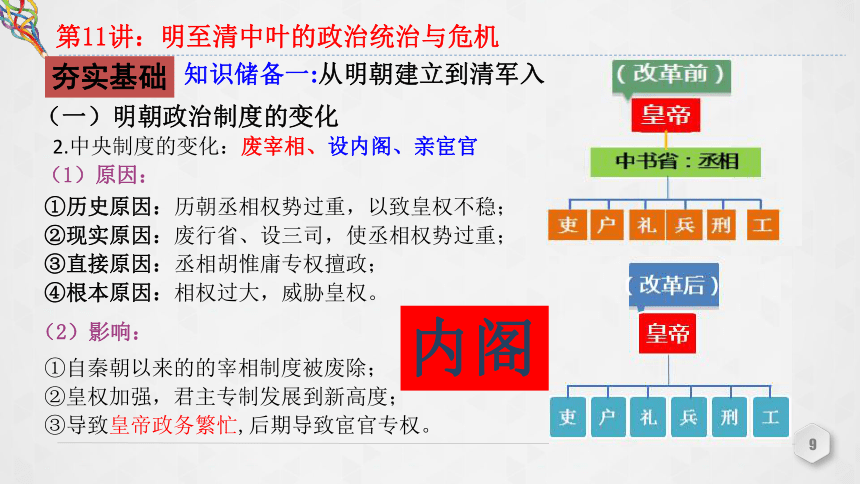

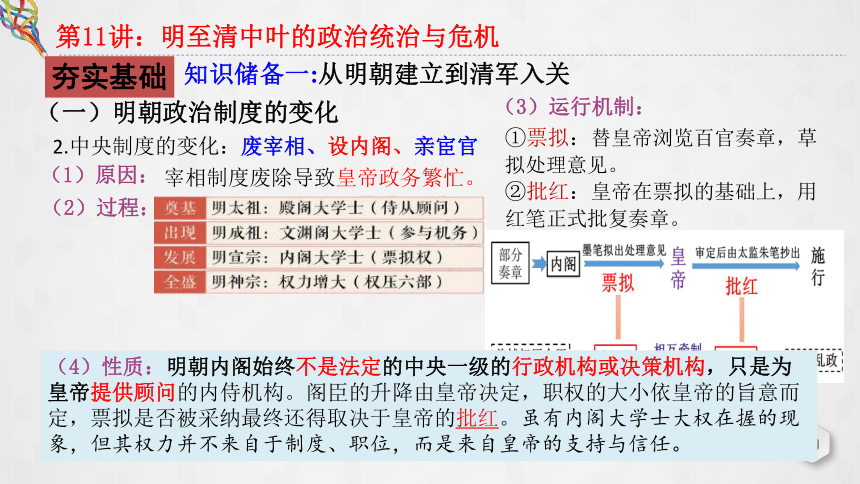

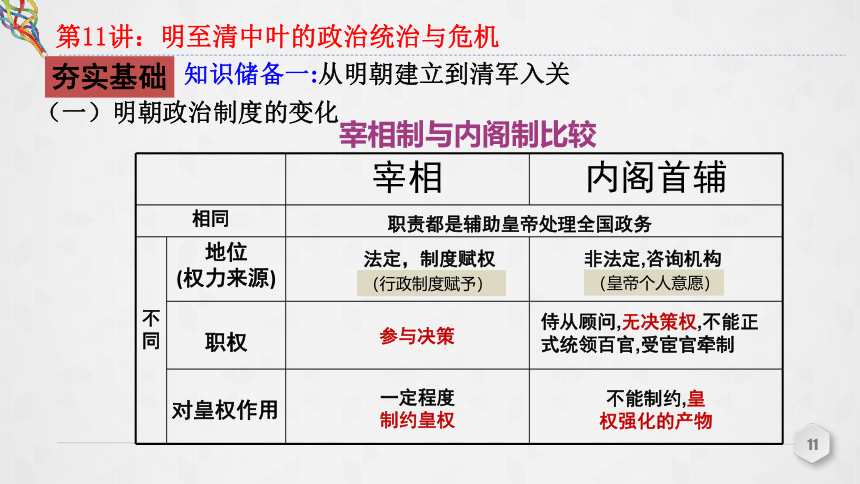

第五单元:明清时期的中国(1368---1840年)第11讲:明至清中叶的政治统治与危机统编新教材2023届高考一轮复习资料第11讲:明至清中叶的政治统治与危机时空定位高考考情第11讲:明至清中叶的政治统治与危机时间全国卷地方卷2018【Ⅰ】27题·明朝朝贡贸易11·浙江·密折制201915·北京·明朝的内阁2020【Ⅲ】27·明朝内阁制7·浙江·明代的行政机构;7·浙江·清朝的边疆政策2021【Ⅱ】27·明朝科举制:科考功名影响官员威望湖北·4社会治理;北京·5各朝代机构;2022【甲】27.清朝君主专制加强浙江·6古代中国海外经济文化交流湖南·5.清代的君主集权课标解读课标要求备考方向1.了解明朝统一全国和经略边疆的相关措施;认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义。2.知道南海诸岛、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图一部分。3.了解清朝封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识社会面临的危机。(1)明清君主专制的强化与内阁制、军机处。(2)明清经略边疆的措施。(3)明清时期统一多民族国家版图的奠定。(4)盛世统治下危机的初现。第11讲:明至清中叶的政治统治与危机阶段特征第11讲:明至清中叶的政治统治与危机夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机◆明朝建立:1368年,朱元璋称帝,定都应天府(南京),国号大明。同年,明军攻占大都,结束了元朝在全国的统治。(一)明朝政治制度的变化1.地方制度的变化:废行省、设三司;设立督抚(监察)(军政)(行政)地方权力过大地方权力集中到中央丞相权力过重皇权日益加强矛盾加剧布政司三司地方行中书省按察司都指挥司加强了中央集权扩大了丞相权力夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(一)明朝政治制度的变化1.地方制度的变化:废行省、设三司;设立督抚(1)内容:明后期设立督抚,负责一省的军政,节制三司,加强中央集权;但明代督抚没有辖区,总督和巡抚属于京官,由中央临时派遣。“兵部尚书赵彦言:得旨,著督(孙承宗)抚(袁可立)镇道各官悉心整顿,毋得因循误事。”——《明熹宗实录》(3)演变:明初置督抚,主要是从中央监察地方,以补“三司”不足的角度出发的,但督抚在行使监察权的时候,不可避免地要干涉地方政务,并日益常态化与制度化,在事实上成为地方“三司”的上级,最终完成了其地方官化。清朝总督、巡抚遂成为总掌地方军政要务的封疆大吏。(2)作用:有利于地方行政效率的提高;有利于加强对地方的管理。第11讲:明至清中叶的政治统治与危机材料:明初,地方机构沿袭元朝行省旧制。洪武九年,废行省,设承宣布政使司、提刑按察使司、都指挥使司,号称“三司”,共同组成省级政权机构,分别执掌行政、司法和军事。“三司”各司其职,一每遇“大事”,布政使须再申报有关部门批准。特别是遇到地方“民变”或动乱,布、按二司无权调动军队,须向朝廷申报,往往形成被动局面。宣德八年,朝廷发布设置“巡抚”的谕旨。及至万历年间,“巡抚”总领一省军民大政,“三司”悉听节制的新体制已逐步形成。但一般“巡抚”只是管辖一个省。而在正德年间农民起义及“倭寇”入侵往往涉及数省,于是明朝加派兵部尚书都察院御史以“总督”去总管数省,“总督”一职出现,督抚制度初步形成。但是官方法定规章上仍以“三司”分治省政为主,“巡抚”和“总督”始终是临时差派,仍被视为京官。清代,总督、巡抚正式演变成为省级最高地方行政长官,并且有较为完备的机构建制。——摘编自唐进《中国国家机构史》等问题:(1)根据材料,概括明朝督抚制度的内容并指出督抚制演变的特点。(2)根据材料并结合所学知识,简析明朝督抚制度的作用。(1)内容:巡抚负责一省军民大政;总督同时管理多个省份事务;总督、巡抚属于京官,由中央临时派遣。演变特点:由临时派遣到正式地方行政建制;由负责专门事务到负责地方行政。(2)作用:有利于地方行政效率的提高;有利于加强对地方的管理;为清代地方行政制度发展奠定基础。夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(一)明朝政治制度的变化2.中央制度的变化:废宰相、设内阁、亲宦官①历史原因:历朝丞相权势过重,以致皇权不稳;②现实原因:废行省、设三司,使丞相权势过重;③直接原因:丞相胡惟庸专权擅政;④根本原因:相权过大,威胁皇权。(1)原因:(2)影响:①自秦朝以来的的宰相制度被废除;②皇权加强,君主专制发展到新高度;③导致皇帝政务繁忙,后期导致宦官专权。内阁夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(一)明朝政治制度的变化2.中央制度的变化:废宰相、设内阁、亲宦官(1)原因:宰相制度废除导致皇帝政务繁忙。(2)过程:①票拟:替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见。②批红:皇帝在票拟的基础上,用红笔正式批复奏章。(3)运行机制:(4)性质:明朝内阁始终不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,只是为皇帝提供顾问的内侍机构。阁臣的升降由皇帝决定,职权的大小依皇帝的旨意而定,票拟是否被采纳最终还得取决于皇帝的批红。虽有内阁大学士大权在握的现象,但其权力并不来自于制度、职位,而是来自皇帝的支持与信任。夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(一)明朝政治制度的变化宰相内阁首辅相同不同地位(权力来源)职权对皇权作用职责都是辅助皇帝处理全国政务法定,制度赋权非法定,咨询机构参与决策侍从顾问,无决策权,不能正式统领百官,受宦官牵制一定程度制约皇权不能制约,皇权强化的产物宰相制与内阁制比较(行政制度赋予)(皇帝个人意愿)夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(一)明朝政治制度的变化2.中央制度的变化:废宰相、设内阁、亲宦官(1)原因:加强专制皇权的需要,宦官受到皇帝的信任。(2)表现:①司礼监获得了协助甚至代理皇帝批红的权力;②负责提督东厂,控制锦衣卫,对官民的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。①依附于皇权,始终受制于皇权,是皇权强化的产物;②一定度上加强了皇权;③导致政治日益黑暗,社会矛盾加剧。(3)评价:【知识拓展】司礼监,是明朝内廷管理宦官与宫内事务的“十二监”之一,始置于洪武年间。有提督、掌印、秉笔、随堂等太监。掌印太监权势最大,其次为秉笔太监。明中后期由于皇帝怠政,代为皇帝“批红”,执掌盖印,除此之外,司礼监太监还控制东厂、锦衣卫等特务机构,监察臣民言行,权力日渐加重,但其始终受制于皇权。无论是阁臣当政还是宦官弄权,其权力本质都是出自皇权,实质上都是专制皇权不断加强的产物 。夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(一)明朝政治制度的变化3.军事制度的变化:设五军都督府,建立卫所制度五军都督府和兵部都听命于皇帝,五军都督府有统兵权而无调兵权,兵部拥有调兵权而无统兵权,二者互不统属。卫所:军队编制,明代自京师达于郡县,皆设立卫、所,外统于都司,内统于五军都督府。也就是说,卫、所分属于各省的都指挥使司,各省的都指挥使司又由中央的五军都督府划片管辖。都指挥使司下辖若干个卫,卫下辖一定数量的千户所和百户所。明朝中后期该制度趋于废弛。明代的卫所兵制,实乃吸取中国历史屯田经验,是一种寓兵于农,守屯结合的建军制度。朱元璋说:“吾养兵百万,不费百姓一粒米。”夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(一)明朝政治制度的变化3.军事制度的变化:设五军都督府,建立卫所制度根据材料并结合所学知识,指出明代卫所集中分布的区域,并说明设置卫所在该地区集中分布的理由。长城沿线为鞑靼与女真部落的聚集区;拱卫首都,维护北方地区稳定和经济发展。 江南至东南沿海,倭寇袭扰;该地区为国家经济重心,保护国家财政安全与地方稳定的需要。夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(二)海上交通与沿海形势1.郑和下西洋(郑和下西洋)航线之长、航程之远、持续时间之久,在当时世界上无人可以与之比肩……他的船队规模之大,船舶字巨,航海技术之精良,在当时世界上是无出其右。——樊树志《国史十六讲》时间15世纪前期(1405—1433)条件①国家统一,国力强盛;②造船技术发达,航海技术先进;③统治者的支持。概况先后七次率领船队出海,访问了亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。目的“耀兵异域,示中国富强”。特点时间长、规模大、范围广、领先世界◆影响积极:大大加强了中国与海外的联系,宣扬了明朝的声威,扩大了明朝在海外的政治影响;消极:给明朝带来较大的财政负担,后来未能持续;助长了统治者盲目自大心理;影响了中国对外政策转向保守。夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(二)海上交通与沿海形势2.倭寇之患①日本落魄武士对我国沿海地区的侵扰;②明廷残余敌对势力入海为盗并利用大海继续对抗;③因海禁而生活受窘的沿海居民和海盗、倭寇相勾结。(2)原因:(1)含义:倭寇是13世纪到16世纪左右侵略朝鲜、中国沿海各地和南洋的日本海盗集团的泛称。(3)表现:东南民间海上走私活动猖獗,与倭寇混杂,出没沿海,烧杀抢掠,造成巨大破坏。(4)抗倭斗争:①过程:戚继光率领戚家军在浙江台州九战九捷;戚继光与俞大猷合作在福建、杭州连续重创倭寇。②结果:东南沿海形势稳定下来,放松对私人海外贸易的限制。夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(二)海上交通与沿海形势3.西方侵扰夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(三)内陆边疆与明清易代1.内陆边疆地区措施特点影响蒙古藏族东北修长城、战争、和议、互市册封、设立机构、委任上层册封、设立机构恩威并施以夷治夷因俗而治①维护了边疆地区的稳定,促进了民族交融;②对于统一多民族国家版图的奠定发挥了积极作用。夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(三)内陆边疆与明清易代2.明清易代①原因:政治黑暗、天灾不断、社会动荡、阶级矛盾尖锐、农民起义蜂起。②过程:1644年,农民军首领李自成在西安建“大顺”政权,随即攻占北京,明思宗(即“崇祯皇帝”)自缢,明朝灭亡。(1)明朝灭亡李自成进京张居正去世后的悲剧,终止了明朝最后的中兴,大明朝着不可逆转的方向颓废下去。天启年间宦官乱政、东林党争,内有天灾带来的农民起义,外有关外后金政权的对峙进攻。崇祯皇帝虽有心力挽狂澜,无奈积重难返,个人又刚愎自用,猜忌多心,造成君臣上下离心,终有吊死煤山,社稷倾覆的“甲申国变”。夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(三)内陆边疆与明清易代2.明清易代(2)清朝建立努尔哈赤皇太极时间事 件1600前后1616年1636年1644年努尔哈赤逐渐统一女真各部。努尔哈赤称汗,国号大金,进攻明朝。皇太极称帝,改国号为大清李自成攻占北京,明朝灭亡多尔衮统军入关打败李自成,迁都北京,逐步统一全国。夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机第11讲:明至清中叶的政治统治与危机材料一:论疆域,比明朝扩大了一倍以上,且东西南朔,“四夷咸服”;论财力,“内外度支,有盈无细,府库所贮,月羡岁增”,经济总量占居世界首位;论人口,从1700年到1794年的不足白年时问里已不止翻了一番,达3.13亿,占世界人口总数的 ;论文化,则完成了包括《古今图书集成》和《四库全书》在内的“御纂诸书”;论城市,当时世界拥有50万以上居民的城市共有10个,中国就占了6个。——上海社科院周武《论康乾盛世》材料二:不过帝国制度彻底毁灭前的回光返照,论气度,论胸襟,论精神,均不能与“汉唐气象”相提并论。——易中天康乾盛世:政局稳定,经济繁荣,疆域开拓并巩固。危机四伏:体制僵化,海防隐忧,西学东渐昙花一现。夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(一)康雍乾时期的君主专制夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(一)康雍乾时期的君主专制1.皇帝独断大政2.奏折制度(1)含义:部分官员向皇帝单独呈送密封报告,皇帝亲手批阅后返回,不经过其他中转、收发环节。(2)特点:迅速、机密。(3)影响:①便于皇帝直接、广泛地获取信息,加强了君主专制;②提高决策效率;③强化对官僚机构的控制。第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(处理日常事务)皇帝工部六部吏部户部礼部兵部刑部议政王大臣会议内阁南书房军国大事军机处(清初)(康熙)(雍正)皇权受限皇权加强皇权高度发展 清初,中央机构大体采用明朝制度,设内阁,置六部,负责处理日常事务;但还保留着由满洲贵族组成的议政王大臣会议,其权力凌驾于内阁、六部之上,凡军国大事都由其决定,皇权受到限制。(1)概况:雍正时,为处理西北军务,在皇帝寝宫旁边设立,军机大臣由被指派的朝臣兼职充任。(2)职责:轮流值班,商议军情,起草或处理机要文书;跪受笔录,上传下达。(3)性质:中枢秘书机构。夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机(一)康雍乾时期的君主专制3.设立军机处夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(一)康雍乾时期的君主专制3.设立军机处材料1:军机处撰拟的谕旨诏令,不经过内阁,而直接由军机处密封,经驿马递送给各地方督抚,称为“延寄”,直接交给中央各部院的称为“交片”,各地方的奏折也不经内阁而直接交军机处。——白寿彝《中国通史》材料2:军机处任职者没有定员,一般由亲王、大学士、尚书、侍郎或京堂兼任……军机大臣少则三四人,多则六七人,被称为“枢臣”。军机处职掌为秉承皇帝意志,处理军国要务及官员任免和一切重要奏章。值得注意的是,清军机处设有专门的档案房,有专职的保密人员管理这些档案,从而使军机处的保密工作做得非常之好。——姜正成主编《重温传统:一本书读懂中国文化》根据上述材料并结合教材P78概括军机处的特点及作用。特点:①简:机构简单、朝臣兼职;②速:办事效率高;③密:保密性好,外界干扰少。作用:①提高行政效率;②军政大权进一步集中到皇帝手中,君主专制达到顶峰。夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(一)康雍乾时期的君主专制4.大兴文字狱(1)含义:统治者为迫害知识分子,故意从其著作中摘取字句,罗织成罪的刑狱。(2)实质:是一种思想文化专制(3)影响:禁锢思想,摧残文化,维护专制。世宗(雍正)微服游于市,就一书肆翻阅书籍,时微风拂拂,吹书页上下不已。一书生见状,即高吟曰:“清风不识字,何必来翻书?“世宗以为讥讽也,旋下诏杀之。清朝翰林学士胡中藻有句诗曰“一把心肠论浊清”,乾隆看到后大发雷霆:“加‘浊’字于国号‘清’字之上,是何肺腑 ”胡中藻遂因一“浊”字被杀,并罪及师友。夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(一)康雍乾时期的君主专制5.秘密立储制度秘密立储制度是清朝一项独具特色的制度。皇帝写出储君之名,密封于匣内,放置在乾清宫"正大光明"匾额之后,另书一份密封于闸内,随身携带,以备不虞。它的特点在于摆脱了“嫡长”观念的束缚,排除了其他势力对皇位继承的干扰,由皇帝全权决定皇位继承人,是皇权强化的表现。第11讲:明至清中叶的政治统治与危机秦西汉隋唐宋明清确立三公九卿制巩固中外朝制发展一省两院制完善三省六部制加强二府三司制元明:废丞相设内阁(空前强化)清:雍正设立军机处(顶峰)中国古代君主专制发展的历程:夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机第11讲:明至清中叶的政治统治与危机治理西藏治理新疆反击沙俄收复与管辖台湾治理蒙古册封达赖和班禅,1727年起,派遣驻藏大臣,1793年,颁布《钦定藏内善后章程》29条。平定准噶尔部叛乱,在蒙古地区设立盟、旗。平定大小和卓叛乱,1762年,在新疆设置伊犁将军。1662年,郑成功收复台湾。1683年,清军占领台湾。1684年,清朝在台湾设府,隶属福建省。经历雅克萨之战,1689年,中俄签订《尼布楚条约》,划定了东北部边界。专设理藩院掌管蒙古族、藏族等民族事务。清政府对边疆地区采取因地制宜的政策。在西南地区推行“改土归流”政策,强化管理。逐步取消土司世袭制度,任命有任期、可调动的流官夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机(二)中国疆域的奠定1.治理措施固疆拓土:祖国疆域的奠定夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机◆措施:(1)军事和政治手段并用:清朝前期,对于少数民族地区的叛乱贵族进行坚决的军事打击,先后平定了准噶尔部和大、小和卓的叛乱。同时,通过封爵、给俸、联姻、朝觐制度等措施,极力抚绥少数民族上层人物。(2)因地制宜,因俗而治:根据不同边疆地区的情况设置不同的行政机构,加强中央对边疆民族地区的管辖。如东北和新疆地区,主要实行军府制度;在蒙古族聚居的北疆地区,实行盟旗制度。(3)充分利用藏传佛教:藏传佛教是蒙藏人民共同笃信的宗教,清统治者对喇嘛教领袖不断赐封,形成了达赖、班禅、哲布尊丹巴、章嘉四大活佛系统,影响遍布蒙藏广大地区。(4)边疆的建设与开发:为维持边疆地区各族人民与驻防官兵的经济生活需求,清政府实行了一系列发展边疆生产与经济开发的措施。固疆拓土:祖国疆域的奠定册封达赖、班禅派驻藏大臣西跨葱岭西北至巴勒喀什湖北接西伯利亚东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛东临太平洋东南到台湾及附属岛屿包括钓鱼岛、赤尾屿等南至南海诸岛西南达喜马拉雅山脉夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机(二)中国疆域的奠定2.边疆奠定清朝建立了与现代中国版图基本吻合的多民族国家,将中华民族与边疆民族分而治之,并整合在同一个王朝秩序之中,以保持历史的延续性。——许纪霖《华夏与边疆:另种视野看“中国”》固疆拓土:祖国疆域的奠定中华人民共和国清朝疆域图(1820年)材料一清朝统治者仍然沉迷于“羁糜”、“怀柔”等以“内边”防务为主的传统边疆政策中不思进取,盲目地沉浸在中国历史“以夏变夷”、“以夏化夷”的旧日春梦中,致使清前期边疆政策的辉煌很快成为昨日黄花。——焦利《经略边疆:清代治边之法的得失》根据材料指出清代前中期在边疆治理方面有哪些不足之处?(1)固步自封,事易时移而无变更;(2)民族歧视不利于真正的民族统一与交融;(3)重陆轻海,海防与海权意识落后。材料二乾隆时期边疆战争受封建时期满汉之分、华夷秩序的影响,其政策中内涵许多歧视、敌视边疆各族人民的内容,故而无法形成真正的民族统一的力量。——沈泽文《清前期边疆用兵施政经验浅析——以乾隆朝经略西北、西南边疆为例》夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(三)统治危机的初显1.人地矛盾山顶已植黍稷,江中已有洲田,川中已辟老林,苗洞已开深菁,犹不足养,天地之力穷矣!种植之法既精,糠核亦所吝惜,蔬果尽以助食,草木几无孑遗,犹不足养,人事之权殚矣!——(清)汪士铎材料反映了什么现象?清朝人口剧增的原因有哪些?现象:人口剧增。原因:统一与稳定;耕地面积增加;精耕细作(农业上普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制 );高产作物的推广;税收制度的变革(摊丁入亩,取消人头税)。结合材料说说人口剧增有什么影响?严重破坏生态平衡,造成人地关系紧张;土地兼并严重,激化阶级矛盾。夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(三)统治危机的初显2.阶级矛盾皇上曰可,臣亦曰可;皇上曰否,臣亦曰否。上有忧勤之圣,而下无翼赞之贤,此其所以逊于唐、虞也。——齐周华《名山藏副本》附录《唐孙镐讨诸葛际盛檄》乾隆时期官场风气恶化最严重的表现,是官僚队伍的腐败已经积重难返,腐败往往成为一种集体行为,官官相护,形成盘根错节的腐败网络。乾隆晚年最宠信的军机大臣和珅即是一个超级贪官,查抄其家产,即值银2亿2千多万两,相当于当5年的国库收入。这样触目惊心的贪污腐败现象,表明清朝统治机器已经严重腐朽。——张帆《中国古代简史》1813年天理教攻入紫禁城白莲教起义统治僵化、官僚腐败、农民起义屡屡发生。夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(三)统治危机的初显3.发展矛盾材料:西方传教士带来的大量先进的科技书籍和仪器,却只能深锁宫中,成为皇帝的玩物,而不是大众生活的日常用品。南怀仁在康熙二十年 ( 1681) 就做出了蒸汽驱动的玩具,但是康熙帝始终将其放置宫中,作为玩物而已。雍正帝、乾隆帝他们同样对自动玩具兴趣盎然,但对于发展科技却是完全不顾。——吴四伍《康乾盛世的冷思》不重视。阻碍科学技术和思想文化的进步,导致国家逐渐落后;是封建专制主义日趋腐朽、没落在思想文化领域内的反映。康雍乾时期,皇帝对科学技术什么态度?对国家发展有何影响?夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(三)统治危机的初显4.中外矛盾1.西方:要求扩大对华贸易,开拓中国市场。2.清朝:实行闭关自守政策,严格限制外商在华活动,严厉禁止民间出海贸易。天朝物产丰盈,无所不有,原不借外夷货物以通有无。——《清高宗实录》天体仪、地球仪、新式机器、榴弹炮、毛瑟枪、军舰模型、有关城市、教学、陆战与海战等写生画等等核心突破知识拓展一:皇权的异变及对皇权的制约第11讲:明至清中叶的政治统治与危机皇权的异变(1)外戚干政:外戚指君主的母族、妻族,如汉朝。(2)宦官专权:宦官专权是封建专制主义中央集权的伴生物。(3)权臣专政:权臣,指有权势之臣,权臣身份有:当朝宗室、将帅、宰辅、外戚乃至宦官,如西汉的霍光、东汉的曹操,明代张居正等。所谓皇权异变,就是指本来是皇帝自己做的事情,发展到后来,皇帝反而受到他人支配。皇帝制度,规定了皇权的不可分割性和不可转让性,但是当昏耄老朽、襁褓小儿乃至低能白痴身居帝位时,皇权必然以各种形式被转移,被分割,出现皇权异变。其主要形式有外戚干政、宦官专权、权臣专政等,它们是皇权的赘生物。出现皇权异变的主要原因在于皇帝制度本身的缺陷,儒家思想的异化和储君生活环境的变化。1.皇权的异变核心突破知识拓展一:皇权的异变及对皇权的制约第11讲:明至清中叶的政治统治与危机2.对皇权的制约(1)制度性的制约机制①宰相制度:宰相拥有议政权、副署权等。如唐代皇帝的旨意不经中书、门下省不得称诏敕。②谏诤制度:它是中国古代一种旨在匡正君主过失的监察制度,监督的主要对象为皇帝,如唐代隶属于门下省的给事中一职,专门负责审议中书省草拟的下行诏书,如认为有违制失当之处,可以封驳奏还,谓之“涂归”。③廷议制度:遇有军国大政,由君主或君主责成丞相等召集中央主要官员,在廷臣会议上加以讨论、议决的一种制度。确立于秦朝,有利于发挥群臣智慧,减少决策失误。④修史制度:史官记录皇帝言行,编写起居注等,对皇权有一定制约。核心突破知识拓展一:皇权的异变及对皇权的制约第11讲:明至清中叶的政治统治与危机2.对皇权的制约3.认识:中国古代的皇权制约机制与近代民主宪政下的权力监督机制有着本质的区别。这套制约机制作用的发挥受到诸多条件的限制,具有不确定性和有限性的特点,其本质仍是专制主义的。(2)非制度性的制约机制①儒家“天命”、“礼教”思想对君权的制约;②“法与天下共”:士大夫法观念对皇权的制约;③君德、重民思想对皇权的制约。核心突破知识拓展二:明清君主专制中央集权的加强第11讲:明至清中叶的政治统治与危机1.表现:(1)明朝:废宰相、设内阁、重用宦官。(2)清朝:实行奏折制度、设军机处、大兴文字狱、建立秘密立储制度等。2.特点:(1)以强化君主权力为核心,既有继承又有发展;(2)内容详尽全面,涉及政治、经济、军事、思想等多个方面;(3)程度空前强化;(4)体现了时代特征。3.影响:(1)积极影响:①有利于防止割据,抵御外来侵略,维护国家统一;②有利于各地经济文化的交流,对促进民族融合起了积极作用,促进了统一的多民族国家的巩固和发展;③有利于从事大规模的经济建设,兴建大型工程,奠定了中华文明的持久性。核心突破知识拓展二:明清君主专制中央集权的加强第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(2)消极影响:①经济上:束缚了社会生产力的发展,阻碍了商品经济和资本主义萌芽的发展。②政治上:绝对的君主专制,难免出现失误;助长了官场因循守旧之风,同时导致官僚主义、贪污腐化之风盛行;导致地方人浮于事,没有相应的自主权,难以实施有效的治理;专制统治的空前强化剥夺了人民的政治权利和言论自由,民主思想和行动受到压制和打击。③思想文化上:专制统治使知识分子脱离实际,阻碍了科技创新的发展和文化的进步。3.影响:核心突破知识拓展二:明清君主专制中央集权的加强第11讲:明至清中叶的政治统治与危机材料:明初,地方机构沿袭元朝行省旧制。洪武九年,废行省,设承宣布政使司、提刑按察使司、都指挥使司,号称“三司”,共同组成省级政权机构,分别执掌行政、司法和军事。“三司”各司其职,一每遇“大事”,布政使须再申报有关部门批准。特别是遇到地方“民变”或动乱,布、按二司无权调动军队,须向朝廷申报,往往形成被动局面。宣德八年,朝廷发布设置“巡抚”的谕旨。及至万历年间,“巡抚”总领一省军民大政,“三司”悉听节制的新体制已逐步形成。但一般“巡抚”只是管辖一个省。而在正德年间农民起义及“倭寇”入侵往往涉及数省,于是明朝加派兵部尚书都察院御史以“总督”去总管数省,“总督”一职出现,督抚制度初步形成。但是官方法定规章上仍以“三司”分治省政为主,“巡抚”和“总督”始终是临时差派,仍被视为京官。清代,总督、巡抚正式演变成为省级最高地方行政长官,并且有较为完备的机构建制。——摘编自唐进《中国国家机构史》等问题:(1)根据材料,概括明朝督抚制度的内容并指出督抚制演变的特点。(2)根据材料并结合所学知识,简析明朝督抚制度的作用。(1)内容:巡抚负责一省军民大政;总督同时管理多个省份事务;总督、巡抚属于京官,由中央临时派遣。演变特点:由临时派遣到正式地方行政建制;由负责专门事务到负责地方行政。(2)作用:有利于地方行政效率的提高;有利于加强对地方的管理;为清代地方行政制度发展奠定基础。

第五单元:明清时期的中国(1368---1840年)第11讲:明至清中叶的政治统治与危机统编新教材2023届高考一轮复习资料第11讲:明至清中叶的政治统治与危机时空定位高考考情第11讲:明至清中叶的政治统治与危机时间全国卷地方卷2018【Ⅰ】27题·明朝朝贡贸易11·浙江·密折制201915·北京·明朝的内阁2020【Ⅲ】27·明朝内阁制7·浙江·明代的行政机构;7·浙江·清朝的边疆政策2021【Ⅱ】27·明朝科举制:科考功名影响官员威望湖北·4社会治理;北京·5各朝代机构;2022【甲】27.清朝君主专制加强浙江·6古代中国海外经济文化交流湖南·5.清代的君主集权课标解读课标要求备考方向1.了解明朝统一全国和经略边疆的相关措施;认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义。2.知道南海诸岛、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图一部分。3.了解清朝封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识社会面临的危机。(1)明清君主专制的强化与内阁制、军机处。(2)明清经略边疆的措施。(3)明清时期统一多民族国家版图的奠定。(4)盛世统治下危机的初现。第11讲:明至清中叶的政治统治与危机阶段特征第11讲:明至清中叶的政治统治与危机夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机◆明朝建立:1368年,朱元璋称帝,定都应天府(南京),国号大明。同年,明军攻占大都,结束了元朝在全国的统治。(一)明朝政治制度的变化1.地方制度的变化:废行省、设三司;设立督抚(监察)(军政)(行政)地方权力过大地方权力集中到中央丞相权力过重皇权日益加强矛盾加剧布政司三司地方行中书省按察司都指挥司加强了中央集权扩大了丞相权力夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(一)明朝政治制度的变化1.地方制度的变化:废行省、设三司;设立督抚(1)内容:明后期设立督抚,负责一省的军政,节制三司,加强中央集权;但明代督抚没有辖区,总督和巡抚属于京官,由中央临时派遣。“兵部尚书赵彦言:得旨,著督(孙承宗)抚(袁可立)镇道各官悉心整顿,毋得因循误事。”——《明熹宗实录》(3)演变:明初置督抚,主要是从中央监察地方,以补“三司”不足的角度出发的,但督抚在行使监察权的时候,不可避免地要干涉地方政务,并日益常态化与制度化,在事实上成为地方“三司”的上级,最终完成了其地方官化。清朝总督、巡抚遂成为总掌地方军政要务的封疆大吏。(2)作用:有利于地方行政效率的提高;有利于加强对地方的管理。第11讲:明至清中叶的政治统治与危机材料:明初,地方机构沿袭元朝行省旧制。洪武九年,废行省,设承宣布政使司、提刑按察使司、都指挥使司,号称“三司”,共同组成省级政权机构,分别执掌行政、司法和军事。“三司”各司其职,一每遇“大事”,布政使须再申报有关部门批准。特别是遇到地方“民变”或动乱,布、按二司无权调动军队,须向朝廷申报,往往形成被动局面。宣德八年,朝廷发布设置“巡抚”的谕旨。及至万历年间,“巡抚”总领一省军民大政,“三司”悉听节制的新体制已逐步形成。但一般“巡抚”只是管辖一个省。而在正德年间农民起义及“倭寇”入侵往往涉及数省,于是明朝加派兵部尚书都察院御史以“总督”去总管数省,“总督”一职出现,督抚制度初步形成。但是官方法定规章上仍以“三司”分治省政为主,“巡抚”和“总督”始终是临时差派,仍被视为京官。清代,总督、巡抚正式演变成为省级最高地方行政长官,并且有较为完备的机构建制。——摘编自唐进《中国国家机构史》等问题:(1)根据材料,概括明朝督抚制度的内容并指出督抚制演变的特点。(2)根据材料并结合所学知识,简析明朝督抚制度的作用。(1)内容:巡抚负责一省军民大政;总督同时管理多个省份事务;总督、巡抚属于京官,由中央临时派遣。演变特点:由临时派遣到正式地方行政建制;由负责专门事务到负责地方行政。(2)作用:有利于地方行政效率的提高;有利于加强对地方的管理;为清代地方行政制度发展奠定基础。夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(一)明朝政治制度的变化2.中央制度的变化:废宰相、设内阁、亲宦官①历史原因:历朝丞相权势过重,以致皇权不稳;②现实原因:废行省、设三司,使丞相权势过重;③直接原因:丞相胡惟庸专权擅政;④根本原因:相权过大,威胁皇权。(1)原因:(2)影响:①自秦朝以来的的宰相制度被废除;②皇权加强,君主专制发展到新高度;③导致皇帝政务繁忙,后期导致宦官专权。内阁夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(一)明朝政治制度的变化2.中央制度的变化:废宰相、设内阁、亲宦官(1)原因:宰相制度废除导致皇帝政务繁忙。(2)过程:①票拟:替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见。②批红:皇帝在票拟的基础上,用红笔正式批复奏章。(3)运行机制:(4)性质:明朝内阁始终不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,只是为皇帝提供顾问的内侍机构。阁臣的升降由皇帝决定,职权的大小依皇帝的旨意而定,票拟是否被采纳最终还得取决于皇帝的批红。虽有内阁大学士大权在握的现象,但其权力并不来自于制度、职位,而是来自皇帝的支持与信任。夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(一)明朝政治制度的变化宰相内阁首辅相同不同地位(权力来源)职权对皇权作用职责都是辅助皇帝处理全国政务法定,制度赋权非法定,咨询机构参与决策侍从顾问,无决策权,不能正式统领百官,受宦官牵制一定程度制约皇权不能制约,皇权强化的产物宰相制与内阁制比较(行政制度赋予)(皇帝个人意愿)夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(一)明朝政治制度的变化2.中央制度的变化:废宰相、设内阁、亲宦官(1)原因:加强专制皇权的需要,宦官受到皇帝的信任。(2)表现:①司礼监获得了协助甚至代理皇帝批红的权力;②负责提督东厂,控制锦衣卫,对官民的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。①依附于皇权,始终受制于皇权,是皇权强化的产物;②一定度上加强了皇权;③导致政治日益黑暗,社会矛盾加剧。(3)评价:【知识拓展】司礼监,是明朝内廷管理宦官与宫内事务的“十二监”之一,始置于洪武年间。有提督、掌印、秉笔、随堂等太监。掌印太监权势最大,其次为秉笔太监。明中后期由于皇帝怠政,代为皇帝“批红”,执掌盖印,除此之外,司礼监太监还控制东厂、锦衣卫等特务机构,监察臣民言行,权力日渐加重,但其始终受制于皇权。无论是阁臣当政还是宦官弄权,其权力本质都是出自皇权,实质上都是专制皇权不断加强的产物 。夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(一)明朝政治制度的变化3.军事制度的变化:设五军都督府,建立卫所制度五军都督府和兵部都听命于皇帝,五军都督府有统兵权而无调兵权,兵部拥有调兵权而无统兵权,二者互不统属。卫所:军队编制,明代自京师达于郡县,皆设立卫、所,外统于都司,内统于五军都督府。也就是说,卫、所分属于各省的都指挥使司,各省的都指挥使司又由中央的五军都督府划片管辖。都指挥使司下辖若干个卫,卫下辖一定数量的千户所和百户所。明朝中后期该制度趋于废弛。明代的卫所兵制,实乃吸取中国历史屯田经验,是一种寓兵于农,守屯结合的建军制度。朱元璋说:“吾养兵百万,不费百姓一粒米。”夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(一)明朝政治制度的变化3.军事制度的变化:设五军都督府,建立卫所制度根据材料并结合所学知识,指出明代卫所集中分布的区域,并说明设置卫所在该地区集中分布的理由。长城沿线为鞑靼与女真部落的聚集区;拱卫首都,维护北方地区稳定和经济发展。 江南至东南沿海,倭寇袭扰;该地区为国家经济重心,保护国家财政安全与地方稳定的需要。夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(二)海上交通与沿海形势1.郑和下西洋(郑和下西洋)航线之长、航程之远、持续时间之久,在当时世界上无人可以与之比肩……他的船队规模之大,船舶字巨,航海技术之精良,在当时世界上是无出其右。——樊树志《国史十六讲》时间15世纪前期(1405—1433)条件①国家统一,国力强盛;②造船技术发达,航海技术先进;③统治者的支持。概况先后七次率领船队出海,访问了亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。目的“耀兵异域,示中国富强”。特点时间长、规模大、范围广、领先世界◆影响积极:大大加强了中国与海外的联系,宣扬了明朝的声威,扩大了明朝在海外的政治影响;消极:给明朝带来较大的财政负担,后来未能持续;助长了统治者盲目自大心理;影响了中国对外政策转向保守。夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(二)海上交通与沿海形势2.倭寇之患①日本落魄武士对我国沿海地区的侵扰;②明廷残余敌对势力入海为盗并利用大海继续对抗;③因海禁而生活受窘的沿海居民和海盗、倭寇相勾结。(2)原因:(1)含义:倭寇是13世纪到16世纪左右侵略朝鲜、中国沿海各地和南洋的日本海盗集团的泛称。(3)表现:东南民间海上走私活动猖獗,与倭寇混杂,出没沿海,烧杀抢掠,造成巨大破坏。(4)抗倭斗争:①过程:戚继光率领戚家军在浙江台州九战九捷;戚继光与俞大猷合作在福建、杭州连续重创倭寇。②结果:东南沿海形势稳定下来,放松对私人海外贸易的限制。夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(二)海上交通与沿海形势3.西方侵扰夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(三)内陆边疆与明清易代1.内陆边疆地区措施特点影响蒙古藏族东北修长城、战争、和议、互市册封、设立机构、委任上层册封、设立机构恩威并施以夷治夷因俗而治①维护了边疆地区的稳定,促进了民族交融;②对于统一多民族国家版图的奠定发挥了积极作用。夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(三)内陆边疆与明清易代2.明清易代①原因:政治黑暗、天灾不断、社会动荡、阶级矛盾尖锐、农民起义蜂起。②过程:1644年,农民军首领李自成在西安建“大顺”政权,随即攻占北京,明思宗(即“崇祯皇帝”)自缢,明朝灭亡。(1)明朝灭亡李自成进京张居正去世后的悲剧,终止了明朝最后的中兴,大明朝着不可逆转的方向颓废下去。天启年间宦官乱政、东林党争,内有天灾带来的农民起义,外有关外后金政权的对峙进攻。崇祯皇帝虽有心力挽狂澜,无奈积重难返,个人又刚愎自用,猜忌多心,造成君臣上下离心,终有吊死煤山,社稷倾覆的“甲申国变”。夯实基础知识储备一:从明朝建立到清军入关第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(三)内陆边疆与明清易代2.明清易代(2)清朝建立努尔哈赤皇太极时间事 件1600前后1616年1636年1644年努尔哈赤逐渐统一女真各部。努尔哈赤称汗,国号大金,进攻明朝。皇太极称帝,改国号为大清李自成攻占北京,明朝灭亡多尔衮统军入关打败李自成,迁都北京,逐步统一全国。夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机第11讲:明至清中叶的政治统治与危机材料一:论疆域,比明朝扩大了一倍以上,且东西南朔,“四夷咸服”;论财力,“内外度支,有盈无细,府库所贮,月羡岁增”,经济总量占居世界首位;论人口,从1700年到1794年的不足白年时问里已不止翻了一番,达3.13亿,占世界人口总数的 ;论文化,则完成了包括《古今图书集成》和《四库全书》在内的“御纂诸书”;论城市,当时世界拥有50万以上居民的城市共有10个,中国就占了6个。——上海社科院周武《论康乾盛世》材料二:不过帝国制度彻底毁灭前的回光返照,论气度,论胸襟,论精神,均不能与“汉唐气象”相提并论。——易中天康乾盛世:政局稳定,经济繁荣,疆域开拓并巩固。危机四伏:体制僵化,海防隐忧,西学东渐昙花一现。夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(一)康雍乾时期的君主专制夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(一)康雍乾时期的君主专制1.皇帝独断大政2.奏折制度(1)含义:部分官员向皇帝单独呈送密封报告,皇帝亲手批阅后返回,不经过其他中转、收发环节。(2)特点:迅速、机密。(3)影响:①便于皇帝直接、广泛地获取信息,加强了君主专制;②提高决策效率;③强化对官僚机构的控制。第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(处理日常事务)皇帝工部六部吏部户部礼部兵部刑部议政王大臣会议内阁南书房军国大事军机处(清初)(康熙)(雍正)皇权受限皇权加强皇权高度发展 清初,中央机构大体采用明朝制度,设内阁,置六部,负责处理日常事务;但还保留着由满洲贵族组成的议政王大臣会议,其权力凌驾于内阁、六部之上,凡军国大事都由其决定,皇权受到限制。(1)概况:雍正时,为处理西北军务,在皇帝寝宫旁边设立,军机大臣由被指派的朝臣兼职充任。(2)职责:轮流值班,商议军情,起草或处理机要文书;跪受笔录,上传下达。(3)性质:中枢秘书机构。夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机(一)康雍乾时期的君主专制3.设立军机处夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(一)康雍乾时期的君主专制3.设立军机处材料1:军机处撰拟的谕旨诏令,不经过内阁,而直接由军机处密封,经驿马递送给各地方督抚,称为“延寄”,直接交给中央各部院的称为“交片”,各地方的奏折也不经内阁而直接交军机处。——白寿彝《中国通史》材料2:军机处任职者没有定员,一般由亲王、大学士、尚书、侍郎或京堂兼任……军机大臣少则三四人,多则六七人,被称为“枢臣”。军机处职掌为秉承皇帝意志,处理军国要务及官员任免和一切重要奏章。值得注意的是,清军机处设有专门的档案房,有专职的保密人员管理这些档案,从而使军机处的保密工作做得非常之好。——姜正成主编《重温传统:一本书读懂中国文化》根据上述材料并结合教材P78概括军机处的特点及作用。特点:①简:机构简单、朝臣兼职;②速:办事效率高;③密:保密性好,外界干扰少。作用:①提高行政效率;②军政大权进一步集中到皇帝手中,君主专制达到顶峰。夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(一)康雍乾时期的君主专制4.大兴文字狱(1)含义:统治者为迫害知识分子,故意从其著作中摘取字句,罗织成罪的刑狱。(2)实质:是一种思想文化专制(3)影响:禁锢思想,摧残文化,维护专制。世宗(雍正)微服游于市,就一书肆翻阅书籍,时微风拂拂,吹书页上下不已。一书生见状,即高吟曰:“清风不识字,何必来翻书?“世宗以为讥讽也,旋下诏杀之。清朝翰林学士胡中藻有句诗曰“一把心肠论浊清”,乾隆看到后大发雷霆:“加‘浊’字于国号‘清’字之上,是何肺腑 ”胡中藻遂因一“浊”字被杀,并罪及师友。夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(一)康雍乾时期的君主专制5.秘密立储制度秘密立储制度是清朝一项独具特色的制度。皇帝写出储君之名,密封于匣内,放置在乾清宫"正大光明"匾额之后,另书一份密封于闸内,随身携带,以备不虞。它的特点在于摆脱了“嫡长”观念的束缚,排除了其他势力对皇位继承的干扰,由皇帝全权决定皇位继承人,是皇权强化的表现。第11讲:明至清中叶的政治统治与危机秦西汉隋唐宋明清确立三公九卿制巩固中外朝制发展一省两院制完善三省六部制加强二府三司制元明:废丞相设内阁(空前强化)清:雍正设立军机处(顶峰)中国古代君主专制发展的历程:夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机第11讲:明至清中叶的政治统治与危机治理西藏治理新疆反击沙俄收复与管辖台湾治理蒙古册封达赖和班禅,1727年起,派遣驻藏大臣,1793年,颁布《钦定藏内善后章程》29条。平定准噶尔部叛乱,在蒙古地区设立盟、旗。平定大小和卓叛乱,1762年,在新疆设置伊犁将军。1662年,郑成功收复台湾。1683年,清军占领台湾。1684年,清朝在台湾设府,隶属福建省。经历雅克萨之战,1689年,中俄签订《尼布楚条约》,划定了东北部边界。专设理藩院掌管蒙古族、藏族等民族事务。清政府对边疆地区采取因地制宜的政策。在西南地区推行“改土归流”政策,强化管理。逐步取消土司世袭制度,任命有任期、可调动的流官夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机(二)中国疆域的奠定1.治理措施固疆拓土:祖国疆域的奠定夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机◆措施:(1)军事和政治手段并用:清朝前期,对于少数民族地区的叛乱贵族进行坚决的军事打击,先后平定了准噶尔部和大、小和卓的叛乱。同时,通过封爵、给俸、联姻、朝觐制度等措施,极力抚绥少数民族上层人物。(2)因地制宜,因俗而治:根据不同边疆地区的情况设置不同的行政机构,加强中央对边疆民族地区的管辖。如东北和新疆地区,主要实行军府制度;在蒙古族聚居的北疆地区,实行盟旗制度。(3)充分利用藏传佛教:藏传佛教是蒙藏人民共同笃信的宗教,清统治者对喇嘛教领袖不断赐封,形成了达赖、班禅、哲布尊丹巴、章嘉四大活佛系统,影响遍布蒙藏广大地区。(4)边疆的建设与开发:为维持边疆地区各族人民与驻防官兵的经济生活需求,清政府实行了一系列发展边疆生产与经济开发的措施。固疆拓土:祖国疆域的奠定册封达赖、班禅派驻藏大臣西跨葱岭西北至巴勒喀什湖北接西伯利亚东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛东临太平洋东南到台湾及附属岛屿包括钓鱼岛、赤尾屿等南至南海诸岛西南达喜马拉雅山脉夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机(二)中国疆域的奠定2.边疆奠定清朝建立了与现代中国版图基本吻合的多民族国家,将中华民族与边疆民族分而治之,并整合在同一个王朝秩序之中,以保持历史的延续性。——许纪霖《华夏与边疆:另种视野看“中国”》固疆拓土:祖国疆域的奠定中华人民共和国清朝疆域图(1820年)材料一清朝统治者仍然沉迷于“羁糜”、“怀柔”等以“内边”防务为主的传统边疆政策中不思进取,盲目地沉浸在中国历史“以夏变夷”、“以夏化夷”的旧日春梦中,致使清前期边疆政策的辉煌很快成为昨日黄花。——焦利《经略边疆:清代治边之法的得失》根据材料指出清代前中期在边疆治理方面有哪些不足之处?(1)固步自封,事易时移而无变更;(2)民族歧视不利于真正的民族统一与交融;(3)重陆轻海,海防与海权意识落后。材料二乾隆时期边疆战争受封建时期满汉之分、华夷秩序的影响,其政策中内涵许多歧视、敌视边疆各族人民的内容,故而无法形成真正的民族统一的力量。——沈泽文《清前期边疆用兵施政经验浅析——以乾隆朝经略西北、西南边疆为例》夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(三)统治危机的初显1.人地矛盾山顶已植黍稷,江中已有洲田,川中已辟老林,苗洞已开深菁,犹不足养,天地之力穷矣!种植之法既精,糠核亦所吝惜,蔬果尽以助食,草木几无孑遗,犹不足养,人事之权殚矣!——(清)汪士铎材料反映了什么现象?清朝人口剧增的原因有哪些?现象:人口剧增。原因:统一与稳定;耕地面积增加;精耕细作(农业上普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制 );高产作物的推广;税收制度的变革(摊丁入亩,取消人头税)。结合材料说说人口剧增有什么影响?严重破坏生态平衡,造成人地关系紧张;土地兼并严重,激化阶级矛盾。夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(三)统治危机的初显2.阶级矛盾皇上曰可,臣亦曰可;皇上曰否,臣亦曰否。上有忧勤之圣,而下无翼赞之贤,此其所以逊于唐、虞也。——齐周华《名山藏副本》附录《唐孙镐讨诸葛际盛檄》乾隆时期官场风气恶化最严重的表现,是官僚队伍的腐败已经积重难返,腐败往往成为一种集体行为,官官相护,形成盘根错节的腐败网络。乾隆晚年最宠信的军机大臣和珅即是一个超级贪官,查抄其家产,即值银2亿2千多万两,相当于当5年的国库收入。这样触目惊心的贪污腐败现象,表明清朝统治机器已经严重腐朽。——张帆《中国古代简史》1813年天理教攻入紫禁城白莲教起义统治僵化、官僚腐败、农民起义屡屡发生。夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(三)统治危机的初显3.发展矛盾材料:西方传教士带来的大量先进的科技书籍和仪器,却只能深锁宫中,成为皇帝的玩物,而不是大众生活的日常用品。南怀仁在康熙二十年 ( 1681) 就做出了蒸汽驱动的玩具,但是康熙帝始终将其放置宫中,作为玩物而已。雍正帝、乾隆帝他们同样对自动玩具兴趣盎然,但对于发展科技却是完全不顾。——吴四伍《康乾盛世的冷思》不重视。阻碍科学技术和思想文化的进步,导致国家逐渐落后;是封建专制主义日趋腐朽、没落在思想文化领域内的反映。康雍乾时期,皇帝对科学技术什么态度?对国家发展有何影响?夯实基础知识储备二:清朝前中期的鼎盛与危机第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(三)统治危机的初显4.中外矛盾1.西方:要求扩大对华贸易,开拓中国市场。2.清朝:实行闭关自守政策,严格限制外商在华活动,严厉禁止民间出海贸易。天朝物产丰盈,无所不有,原不借外夷货物以通有无。——《清高宗实录》天体仪、地球仪、新式机器、榴弹炮、毛瑟枪、军舰模型、有关城市、教学、陆战与海战等写生画等等核心突破知识拓展一:皇权的异变及对皇权的制约第11讲:明至清中叶的政治统治与危机皇权的异变(1)外戚干政:外戚指君主的母族、妻族,如汉朝。(2)宦官专权:宦官专权是封建专制主义中央集权的伴生物。(3)权臣专政:权臣,指有权势之臣,权臣身份有:当朝宗室、将帅、宰辅、外戚乃至宦官,如西汉的霍光、东汉的曹操,明代张居正等。所谓皇权异变,就是指本来是皇帝自己做的事情,发展到后来,皇帝反而受到他人支配。皇帝制度,规定了皇权的不可分割性和不可转让性,但是当昏耄老朽、襁褓小儿乃至低能白痴身居帝位时,皇权必然以各种形式被转移,被分割,出现皇权异变。其主要形式有外戚干政、宦官专权、权臣专政等,它们是皇权的赘生物。出现皇权异变的主要原因在于皇帝制度本身的缺陷,儒家思想的异化和储君生活环境的变化。1.皇权的异变核心突破知识拓展一:皇权的异变及对皇权的制约第11讲:明至清中叶的政治统治与危机2.对皇权的制约(1)制度性的制约机制①宰相制度:宰相拥有议政权、副署权等。如唐代皇帝的旨意不经中书、门下省不得称诏敕。②谏诤制度:它是中国古代一种旨在匡正君主过失的监察制度,监督的主要对象为皇帝,如唐代隶属于门下省的给事中一职,专门负责审议中书省草拟的下行诏书,如认为有违制失当之处,可以封驳奏还,谓之“涂归”。③廷议制度:遇有军国大政,由君主或君主责成丞相等召集中央主要官员,在廷臣会议上加以讨论、议决的一种制度。确立于秦朝,有利于发挥群臣智慧,减少决策失误。④修史制度:史官记录皇帝言行,编写起居注等,对皇权有一定制约。核心突破知识拓展一:皇权的异变及对皇权的制约第11讲:明至清中叶的政治统治与危机2.对皇权的制约3.认识:中国古代的皇权制约机制与近代民主宪政下的权力监督机制有着本质的区别。这套制约机制作用的发挥受到诸多条件的限制,具有不确定性和有限性的特点,其本质仍是专制主义的。(2)非制度性的制约机制①儒家“天命”、“礼教”思想对君权的制约;②“法与天下共”:士大夫法观念对皇权的制约;③君德、重民思想对皇权的制约。核心突破知识拓展二:明清君主专制中央集权的加强第11讲:明至清中叶的政治统治与危机1.表现:(1)明朝:废宰相、设内阁、重用宦官。(2)清朝:实行奏折制度、设军机处、大兴文字狱、建立秘密立储制度等。2.特点:(1)以强化君主权力为核心,既有继承又有发展;(2)内容详尽全面,涉及政治、经济、军事、思想等多个方面;(3)程度空前强化;(4)体现了时代特征。3.影响:(1)积极影响:①有利于防止割据,抵御外来侵略,维护国家统一;②有利于各地经济文化的交流,对促进民族融合起了积极作用,促进了统一的多民族国家的巩固和发展;③有利于从事大规模的经济建设,兴建大型工程,奠定了中华文明的持久性。核心突破知识拓展二:明清君主专制中央集权的加强第11讲:明至清中叶的政治统治与危机(2)消极影响:①经济上:束缚了社会生产力的发展,阻碍了商品经济和资本主义萌芽的发展。②政治上:绝对的君主专制,难免出现失误;助长了官场因循守旧之风,同时导致官僚主义、贪污腐化之风盛行;导致地方人浮于事,没有相应的自主权,难以实施有效的治理;专制统治的空前强化剥夺了人民的政治权利和言论自由,民主思想和行动受到压制和打击。③思想文化上:专制统治使知识分子脱离实际,阻碍了科技创新的发展和文化的进步。3.影响:核心突破知识拓展二:明清君主专制中央集权的加强第11讲:明至清中叶的政治统治与危机材料:明初,地方机构沿袭元朝行省旧制。洪武九年,废行省,设承宣布政使司、提刑按察使司、都指挥使司,号称“三司”,共同组成省级政权机构,分别执掌行政、司法和军事。“三司”各司其职,一每遇“大事”,布政使须再申报有关部门批准。特别是遇到地方“民变”或动乱,布、按二司无权调动军队,须向朝廷申报,往往形成被动局面。宣德八年,朝廷发布设置“巡抚”的谕旨。及至万历年间,“巡抚”总领一省军民大政,“三司”悉听节制的新体制已逐步形成。但一般“巡抚”只是管辖一个省。而在正德年间农民起义及“倭寇”入侵往往涉及数省,于是明朝加派兵部尚书都察院御史以“总督”去总管数省,“总督”一职出现,督抚制度初步形成。但是官方法定规章上仍以“三司”分治省政为主,“巡抚”和“总督”始终是临时差派,仍被视为京官。清代,总督、巡抚正式演变成为省级最高地方行政长官,并且有较为完备的机构建制。——摘编自唐进《中国国家机构史》等问题:(1)根据材料,概括明朝督抚制度的内容并指出督抚制演变的特点。(2)根据材料并结合所学知识,简析明朝督抚制度的作用。(1)内容:巡抚负责一省军民大政;总督同时管理多个省份事务;总督、巡抚属于京官,由中央临时派遣。演变特点:由临时派遣到正式地方行政建制;由负责专门事务到负责地方行政。(2)作用:有利于地方行政效率的提高;有利于加强对地方的管理;为清代地方行政制度发展奠定基础。

同课章节目录