第14讲 国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争 课件(共43张PPT)--2023届高三统编版(2019)必修中外历史纲要上一轮复习

文档属性

| 名称 | 第14讲 国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争 课件(共43张PPT)--2023届高三统编版(2019)必修中外历史纲要上一轮复习 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

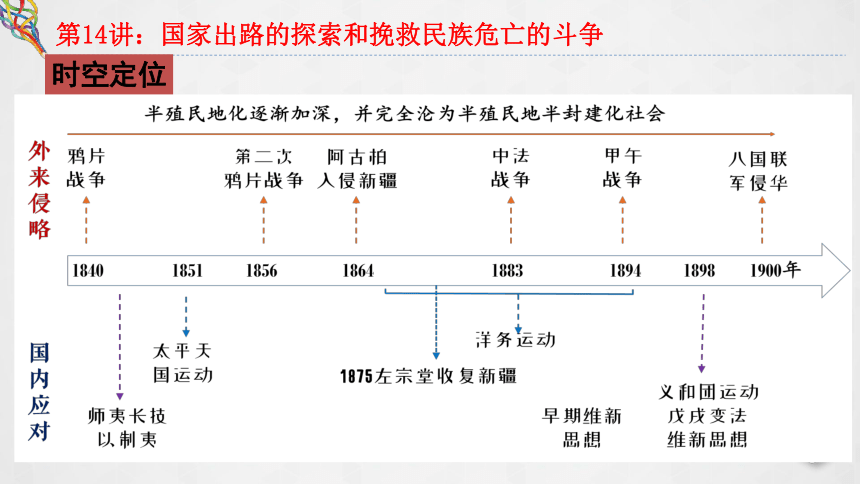

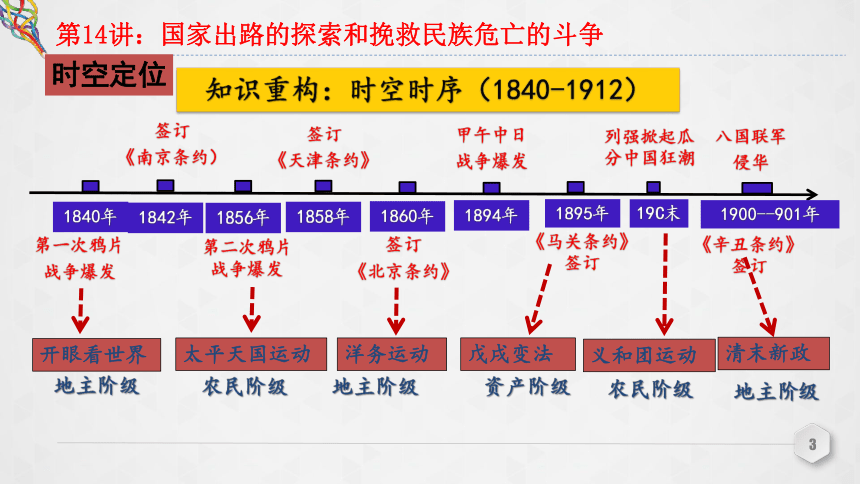

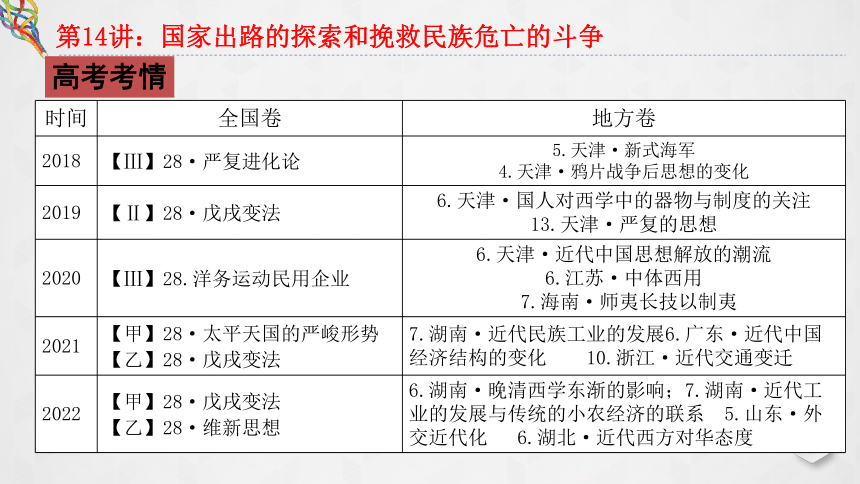

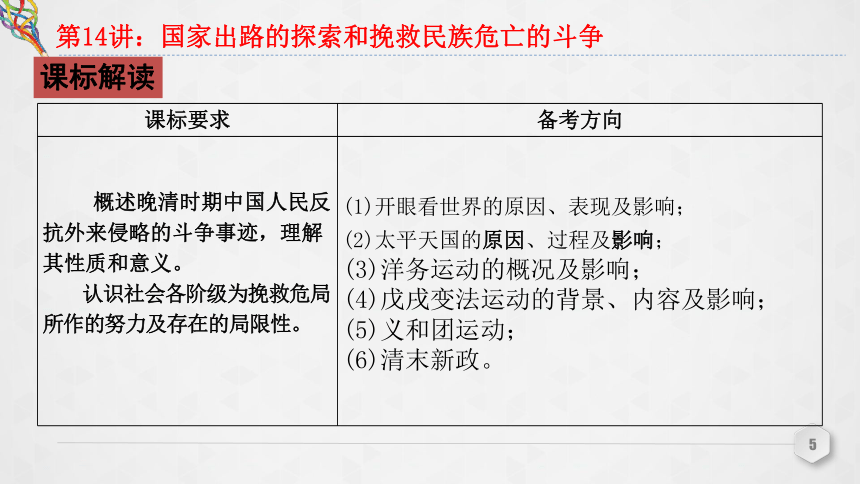

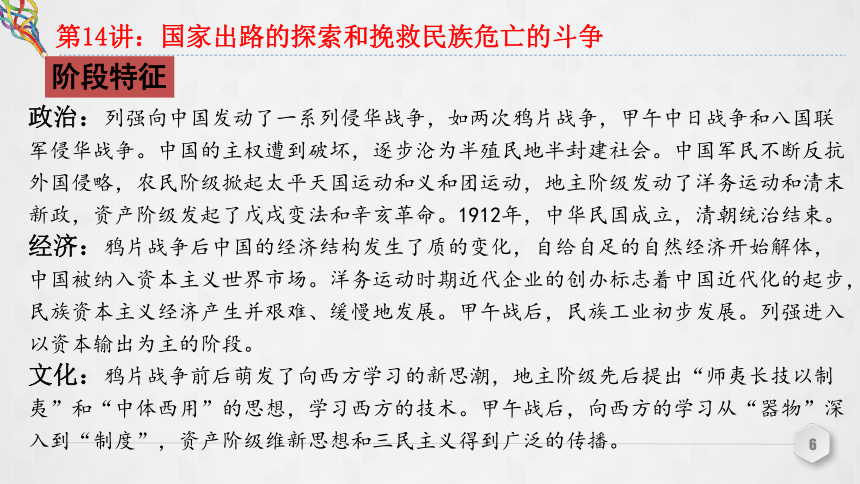

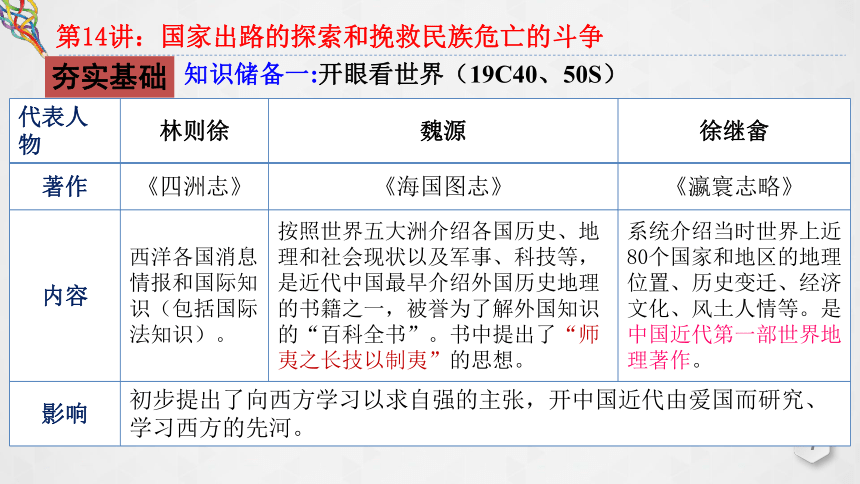

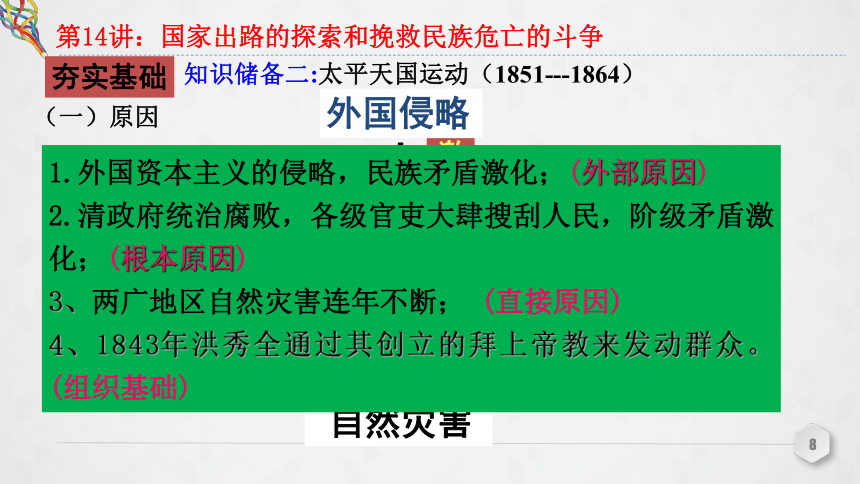

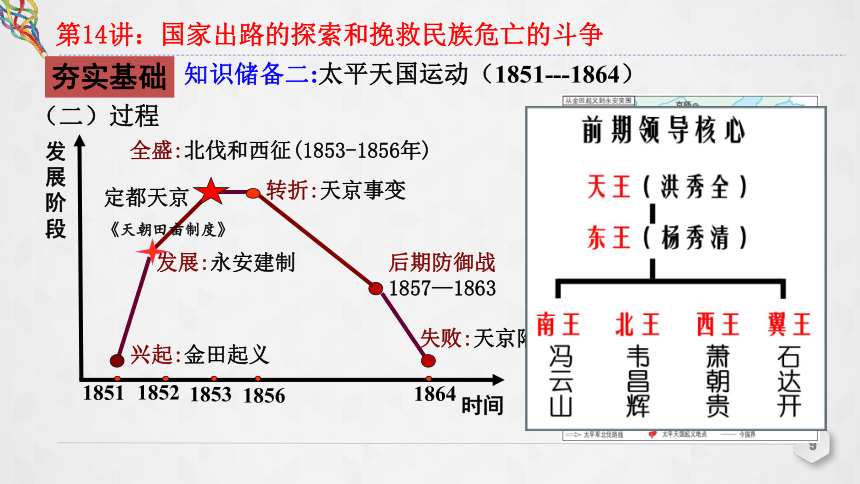

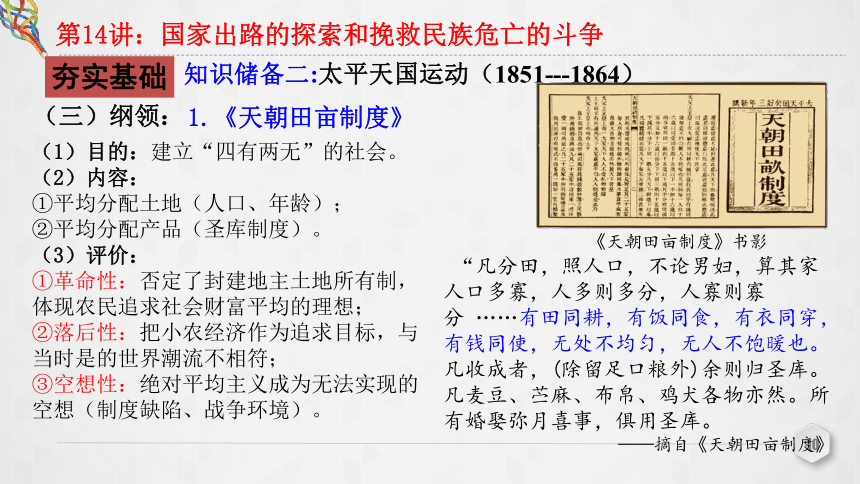

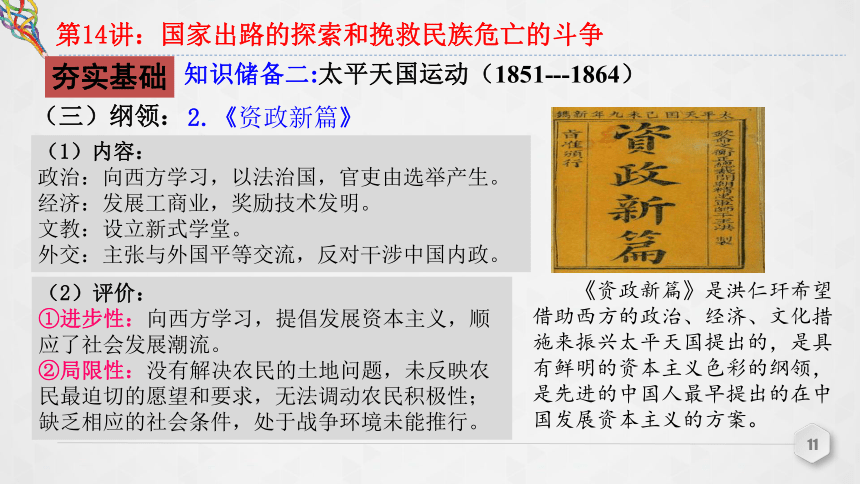

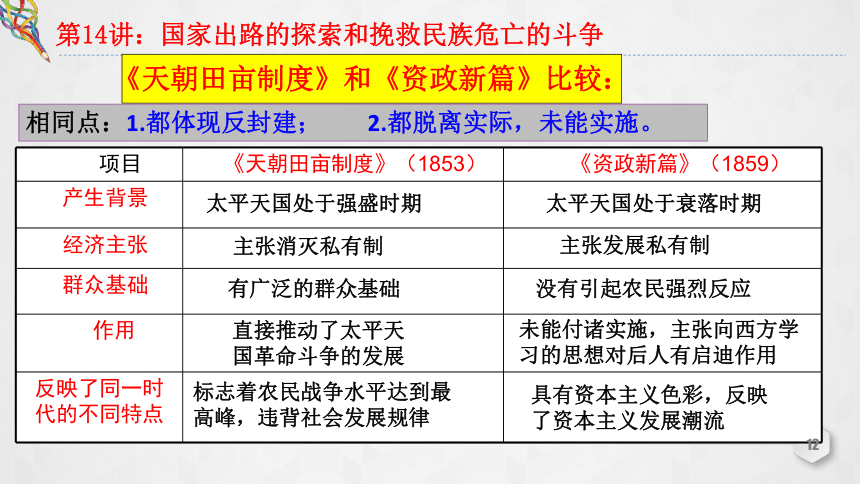

第六单元:晚清时期的内忧外患与救亡图存(1840 ---1912年)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争统编新教材2023届高考一轮复习资料第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争时空定位1840年第一次鸦片战争爆发知识重构:时空时序(1840-1912)1858年1842年签订《南京条约)1856年第二次鸦片战争爆发签订《天津条约》1860年签订《北京条约》1894年甲午中日战争爆发1895年《马关条约》签订19C末八国联军侵华1900--901年《辛丑条约》签订开眼看世界地主阶级太平天国运动农民阶级戊戌变法资产阶级洋务运动地主阶级清末新政地主阶级义和团运动农民阶级列强掀起瓜分中国狂潮第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争时空定位高考考情第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争时间全国卷地方卷2018【Ⅲ】28·严复进化论5.天津·新式海军4.天津·鸦片战争后思想的变化2019【Ⅱ】28·戊戌变法6.天津·国人对西学中的器物与制度的关注13.天津·严复的思想2020【Ⅲ】28.洋务运动民用企业6.天津·近代中国思想解放的潮流6.江苏·中体西用7.海南·师夷长技以制夷2021【甲】28·太平天国的严峻形势【乙】28·戊戌变法7.湖南·近代民族工业的发展6.广东·近代中国经济结构的变化10.浙江·近代交通变迁2022【甲】28·戊戌变法【乙】28·维新思想6.湖南·晚清西学东渐的影响;7.湖南·近代工业的发展与传统的小农经济的联系5.山东·外交近代化6.湖北·近代西方对华态度课标解读课标要求备考方向概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义。认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性。(1)开眼看世界的原因、表现及影响;(2)太平天国的原因、过程及影响;(3)洋务运动的概况及影响;(4)戊戌变法运动的背景、内容及影响;(5)义和团运动;(6)清末新政。第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争阶段特征第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争政治:列强向中国发动了一系列侵华战争,如两次鸦片战争,甲午中日战争和八国联军侵华战争。中国的主权遭到破坏,逐步沦为半殖民地半封建社会。中国军民不断反抗外国侵略,农民阶级掀起太平天国运动和义和团运动,地主阶级发动了洋务运动和清末新政,资产阶级发起了戊戌变法和辛亥革命。1912年,中华民国成立,清朝统治结束。经济:鸦片战争后中国的经济结构发生了质的变化,自给自足的自然经济开始解体,中国被纳入资本主义世界市场。洋务运动时期近代企业的创办标志着中国近代化的起步,民族资本主义经济产生并艰难、缓慢地发展。甲午战后,民族工业初步发展。列强进入以资本输出为主的阶段。文化:鸦片战争前后萌发了向西方学习的新思潮,地主阶级先后提出“师夷长技以制夷”和“中体西用”的思想,学习西方的技术。甲午战后,向西方的学习从“器物”深入到“制度”,资产阶级维新思想和三民主义得到广泛的传播。夯实基础知识储备一:开眼看世界(19C40、50S)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争代表人物林则徐魏源徐继畲著作《四洲志》《海国图志》《瀛寰志略》内容西洋各国消息情报和国际知识(包括国际法知识)。按照世界五大洲介绍各国历史、地理和社会现状以及军事、科技等,是近代中国最早介绍外国历史地理的书籍之一,被誉为了解外国知识的“百科全书”。书中提出了“师夷之长技以制夷”的思想。系统介绍当时世界上近80个国家和地区的地理位置、历史变迁、经济文化、风土人情等。是中国近代第一部世界地理著作。影响初步提出了向西方学习以求自强的主张,开中国近代由爱国而研究、学习西方的先河。夯实基础知识储备二:太平天国运动(1851---1864)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(一)原因激化外国侵略加剧自然灾害地主阶级农民阶级阶级矛盾1.外国资本主义的侵略,民族矛盾激化;(外部原因)2.清政府统治腐败,各级官吏大肆搜刮人民,阶级矛盾激化;(根本原因)3、两广地区自然灾害连年不断;(直接原因)4、1843年洪秀全通过其创立的拜上帝教来发动群众。(组织基础)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争发展阶段时间1851185218531864定都天京《天朝田亩制度》全盛:北伐和西征(1853-1856年)发展:永安建制转折:天京事变后期防御战1857—1863失败:天京陷落兴起:金田起义1856夯实基础知识储备二:太平天国运动(1851---1864)(二)过程第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争《天朝田亩制度》书影“凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则多分,人寡则寡分 ……有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。凡收成者,(除留足口粮外)余则归圣库。凡麦豆、苎麻、布帛、鸡犬各物亦然。所有婚娶弥月喜事,俱用圣库。——摘自《天朝田亩制度》(1)目的:建立“四有两无”的社会。(2)内容:①平均分配土地(人口、年龄);②平均分配产品(圣库制度)。(3)评价:①革命性:否定了封建地主土地所有制,体现农民追求社会财富平均的理想;②落后性:把小农经济作为追求目标,与当时是的世界潮流不相符;③空想性:绝对平均主义成为无法实现的空想(制度缺陷、战争环境)。夯实基础知识储备二:太平天国运动(1851---1864)(三)纲领:1.《天朝田亩制度》第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争夯实基础知识储备二:太平天国运动(1851---1864)(三)纲领:2.《资政新篇》《资政新篇》是洪仁玕希望借助西方的政治、经济、文化措施来振兴太平天国提出的,是具有鲜明的资本主义色彩的纲领,是先进的中国人最早提出的在中国发展资本主义的方案。(1)内容:政治:向西方学习,以法治国,官吏由选举产生。经济:发展工商业,奖励技术发明。文教:设立新式学堂。外交:主张与外国平等交流,反对干涉中国内政。(2)评价:①进步性:向西方学习,提倡发展资本主义,顺应了社会发展潮流。②局限性:没有解决农民的土地问题,未反映农民最迫切的愿望和要求,无法调动农民积极性;缺乏相应的社会条件,处于战争环境未能推行。项目《天朝田亩制度》(1853)《资政新篇》(1859)产生背景经济主张群众基础作用反映了同一时代的不同特点《天朝田亩制度》和《资政新篇》比较:相同点:1.都体现反封建;2.都脱离实际,未能实施。太平天国处于强盛时期太平天国处于衰落时期主张消灭私有制主张发展私有制有广泛的群众基础没有引起农民强烈反应未能付诸实施,主张向西方学习的思想对后人有启迪作用直接推动了太平天国革命斗争的发展标志着农民战争水平达到最高峰,违背社会发展规律具有资本主义色彩,反映了资本主义发展潮流第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争夯实基础知识储备二:太平天国运动(1851---1864)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(四)败因材料二:时代的局限是真正的局限……当封建制度还没有东西能够取代的时候,太平天国不能不回到封建制度……反封建的人没有办法洗净自己身上的封建东西。——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》材料一:太平天国失败的根本原因,在于农民小生产者阶级的局限性使革命队伍日益受到封建主义的侵袭,滋长了保守、迷信、享乐、皇权等封建思想意识。历史告诉我们,旧式农民战争推翻不了封建制度。——钟康模《农民战争的命运和农民的局限性—太平天国及义和团运动失败的教训》1.阶级的局限:a.农民是小生产者(空想、落后、腐败);b.无科学理论(拜上帝教);c.组织涣散(天京变乱);d.战略失误(孤军北伐)。2.时代的局限:清政府与外国侵略者的“会剿”。◆农民阶级受阶级的局限主要表现在:①从经济上看,农民是分散的个体小生产者,目光短浅。②从政治上看,农民阶级不可能提出切实可行的革命纲领,太平天国的《天朝田亩制度》和义和团的“扶清灭洋”口号都有致命的缺陷。③从思想上看,农民阶级不能用科学的理论作指导,多是用迷信思想宣传和组织群众。④从组织上看,农民阶级很难形成统一的坚强的革命领导核心,太平天国领导集团的内讧、义和团的分散斗争都说明了这一点。夯实基础知识储备二:太平天国运动(1851---1864)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(五)影响材料一:1864年时,清政府的10名总督中汉人占9名,15名巡抚全部由汉人担任。从1861年至1890年之间,清廷任命的44个总督中,汉人占34个;挑选来担任巡抚的117个人中,汉人占104个。——张海鹏《中国近代通史》材料二:财权和兵权渐渐地落到了地方督抚手中,朝廷的权力也慢慢只剩下了任官命将一项(这一项权力后来也受到了侵蚀)……兵要自己调,勇要自己募,响要自己筹。——茅海建《苦命天子:咸丰皇帝奕詝》材料三:太平天国与清王朝的对抗是一场异常严酷的阶级斗争……对灭亡的恐惧,对胜利的渴望,迫使各集团不同程度的借鉴先进,促使各派政治力量开始分化,从不同营垒中走出的开明之士不约而同地迈开了走向新时代的步伐,开始了顺应历史方向的新竞争。——姜新《太平天国运动是中国现代化的助产士—兼论特殊环境下阶级斗争的历史作用》1.沉重打击了清王朝的统治;2.引起政治和权力结构的变化;3.催生了洋务运动,推动了中国的近代化。①湘淮系官僚集团崛起;②汉族势力崛起;③中央权力下移;①东汉晚期,原来的监察区“州”变为一级行政机构。州刺史不仅有行政权,还有领兵权,这就形成内轻外重、干弱枝强的局面。〔选必一6〕②唐中期以后,在一些战略重地设节度使统兵征战,部分节度使兼并役使州县,拥兵自重,形成藩镇割据势力。〔选必一6〕安史之乱期间和以后,唐朝陆续在内地增设藩镇。有些藩镇独立性很强,形成藩镇割据的局面。〔纲要上35〕③太平天国运动之后,湘淮系官僚集团的崛起,使中央权力下移。④八国联军侵华期间,南方各省督抚与英、美等国洽商“东南互保”协议,严重动摇了清政府统治的根基。〔纲要上104〕历史上中央权力的下移,地方势力扩大知识整理夯实基础知识储备二:太平天国运动(1851---1864)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争夯实基础知识储备三:洋务运动(19C60---90S)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争背景(1)清政府内忧外患;(2)统治阶级中一些当权人物看到了欧美国家的船坚炮利。目的(1)直接:解内忧——镇压农民起义;排外患——抵御外来侵略。(2)根本:“师夷长技以自强” ,即维护清朝统治。代表人物洋务派(奕?、曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等)指导思想中体(制度)西用(技术)。(一)概况夯实基础知识储备三:洋务运动(19C60---90S)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(二)内容内容具体表现“自强”旗号下,创办近代军事工业(官办企业)江南制造总局(李鸿章)福州船政局(左宗棠)安庆内军械所(曾国藩) 天津机械制造局(崇厚)求富”旗号下,创办近代民用工业(官督商办OR官商合办)开平矿务局(李鸿章·唐山)上海轮船招商局(李鸿章 ) 汉阳铁厂(张之洞 )上海机器织布局(李鸿章 )兴办新式教育创办新式学堂,培养翻译和军事人才(京师同文馆等);派留学生出国,学习西方先进技术筹划海防创办三支海军(北洋、南洋、福建)夯实基础知识储备三:洋务运动(19C60---90S)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(三)评价1.积极:是中国早期现代化最早尝试思想上:洋务派提出了“中学为体,西学为用”这一最早的现代化思想,动摇了“礼仪至上”的传统伦理价值观的权威地位,企图用先进的资本主义生产力来维护落后的生产关系,这也表明了统治阶级已经承认“中学”的不足,使中国人的价值观由“传统人”开始向“现代人”转化,开启了中国思想的近代化。经济上:洋务派引进了西方先进的机器和工艺,创办了一批近代军事工业和民用企业,为中国近代化的发展提供了物质条件及管理经验;洋务派创办的近代企业,引进西方先进的机器生产方式和科技人才,开启了近代中国工业文明的先河。外交上:洋务运动使中国外交开始向近代化转变,建立了中国第一个常设的外交机构总理衙门,加强了清朝同外国的联系,开启了中国外交近代化的历程。军事上:洋务运动创建近代海军,开始了中国军事近代化的历程。教育上:洋务运动设立新式学堂,培养翻译、科技、军事方面的人才,还派遣留学生,是中国教育近代化的开始。夯实基础知识储备三:洋务运动(19C60---90S)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(三)评价2.局限:洋务运动是在政治、法律制度、意识形态不能根本变革的约束下进行的。洋务派官员坚持官办、官商合办、官督商办的制度,以此为基础来模仿发达国家的技术和工业化模式。……这种制度化的国家机会主义使得政府利用其垄断地位与私人企业争夺资源,并且压制私人企业的发展,造成利益冲突,贪污成风。——摘编自《剑桥中国晚清史》《百年中国经济史笔记》从学习目的上洋务派学习西方先进科学技术的目的是维护清朝的封建统治。从学习内容上洋务派只学习西方科学技术,而不变革腐朽的封建制度。从企业管理上采用官办、官督商办、官商合办等形式,管理制度混乱。从国内环境看在中央缺乏一个坚强的领导核心;与洋务派对立的顽固派盲目排外,极力阻挠洋务运动。从外部环境看西方列强并不希望中国真正富强,洋匠挟技居奇、唯利是图。从最后结果看洋务运动并未使中国走上富强道路,甲午战败标志其破产。夯实基础知识储备四:戊戌维新运动(19C末)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(一)背景1.政治:《马关条约》签订后,列强掀起瓜分中国的狂潮,中华民族危机空前严重。2.经济、阶级:19C末民族资本主义有了初步发展,民族资产阶级壮大并登上政治舞台。3.思想:西方近代思想传入,资产阶级维新思想产生并发展(康有为撰写的《新学伪经考》和《孔子改制考》,为变法维新提供了理论基础,起到了解放思想的作用)。夯实基础知识储备四:戊戌维新运动(19C末)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(二)过程1.序幕:公车上书(1895)2.发展:维新与守旧的论战论战的焦点:○要不要变法;○要不要兴民权、设议院,实行君主立宪;○要不要废八股、改科举和兴学堂。3.高潮:百日维新1898年6月11日-9月21日,光绪皇帝在维新派推动下,颁布“明定国是”诏书,先后发布上百道变法诏令,涉及政治、经济、军事、文化、教育等方面除旧布新的举措,前后共103天,史称“百日维新”。4.失败:戊戌政变夯实基础知识储备四:戊戌维新运动(19C末)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(三)内容类别颁布新法改革旧制作用政治允许官民上书言事,任用维新人士。改订律例、裁撤冗员、澄清吏治经济设矿务铁路总局和农工商总局,保护农工商业的发展,改革财政,编制国家预算决算,设邮局。取消旗人寄生特权、裁撤驿站,文教开办新式学堂,设京师大学堂、译书局、报馆等,奖励科学著作和发明,派人出国留学。改革科举制度、废除八股军事精练陆军,改实洋操、实行征兵制等。裁撤绿营利于资产阶级参政利于资本主义发展利于增强军事实力利于新思想的传播夯实基础知识储备四:戊戌维新运动(19C末)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(四)败因:材料一:慈禧太后嗜权如命,通过“事后报告制度”“事前请示制度“,仍牢牢掌握着实权,光绪帝只是维诺听命。变法开始第四天,慈禧迫使光绪帝下令:免去翁同龢的军机大臣等一切职务,驱逐回籍;宣布她对于二品以上的高级官员有任免权,任命亲信荣禄署直隶总督,慈禧完全控制了京津地区的军政大权。——据王先明主编《中国近代史(1840-1949)》整理材料二:维新志土们大多是青年士人,为国家民族之救亡图存大业挺身而出,以天下为己任,但却未能走入民间获得众多的支持和力量,缺乏足够的社会支援。它是一场准备很不充分的政治运动。——王先明《中国近代史》材料三:(他们)缺乏工作经验,简直是以好心肠扼杀了进步。他们把足够9年吃的东西,不顾它的胃量和消化能力,在3个月之内,都填塞给它吃了。 ——【英】赫德材料四:戊戌变政,首在裁官。京师闲散衙门被裁者不下十余处,连带关系因之失职失业者将及万人,朝野震骇,颇有民不聊生之戚。——《梦蕉亭杂记》根据材料并结合所学知识,说说戊戌变法失败的原因?1.客观原因:①封建顽固势力的阻挠和破坏;②缺乏群众基础;③国际上列强瓜分中国的狂潮,缺乏稳定的环境。2.主观原因:①资产阶级维新派软弱,缺乏斗争的勇气;②维新派用改良的办法进行改革,寄希望于没有实权的皇帝身上;③对列强和封建反动势力抱有幻想;④策略方面操之过急,改革范围过大。民族资本主义发展不充分夯实基础知识储备四:戊戌维新运动(19C末)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(五)评价:1.历史意义:(1)戊戌维新运动是一次爱国救亡运动。维新派在民族危亡的关键时刻,高举救亡图存的旗帜,要求通过变法,发展资本主义,使中国走上富强的道路。维新派的政治实践和思想理论,不仅贯穿着强烈的爱国主义精神,而且推动了中华民族的觉醒。(2)戊戌维新运动是一场资产阶级性质的政治改革运动。维新派要用君主立宪制取代君主专制制度,其若干措施在政治、经济等领域一定程度上冲击了封建制度。(3)戊戌维新运动更是一场思想启蒙运动。维新派大力传播西方的社会政治学说,宣传天赋人权、自由平等等观念,批判封建君权和封建纲常伦理,有利于民主主义思想在中国的传播。(4)戊戌维新运动在改革社会风气方面也有不可低估的意义。维新派主张革除吸食鸦片及妇女缠足等陋习,主张“剪辫易服”,倡导讲文明、重卫生、反跪拜等。2.局限性:没有行宪法、开国会,没有实行君主立宪制,没有触动封建统治的基础,改革是不彻底的,具有一定落后性。夯实基础知识储备五:义和团运动(19C末)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(一)背景:1.西方列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机日益加剧;2.西方宗教势力深入中国城市、乡村后引发了一系列冲突;3.自然灾害频发,人民生活困难。(二)口号:夯实基础知识储备五:义和团运动(19C末)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(三)清政府对义和团的态度:当义和团于1899年在山东爆发之时,毓贤出任山东巡抚。对于义和拳,毓贤的原则是:“民可用,团应抚,匪必剿”。他在发给直隶总督荣禄的一封电报中表述了自己对拳民的政策:“凡安分者,自保身家,原不禁止;若真有捉人勒赎、抢掠无忌情事,亦即派队查拿。”……山东巡抚毓贤对义和拳的暧昧态度和宽容政策以及遍布鲁西北的反洋教暴力,加剧了传教士的危机感。马天恩主教通过法国公使向总理衙门提出抗议,称两个月以来山东教案迭起,法方数次请求弹压,不仅没有实质进展,而且情势愈演愈烈,可见山东巡抚答应确查、派兵之语均是托词。袁世凯在接任山东巡抚两天之后,即发布《查禁义和拳匪告示》,坚决取缔拳民活动。为达到家喻户晓的效果,他命令将这些布告在各府、州、县村庄张贴,“先后至十余次之多。”……袁世凯虽然施行和前任基本相同的“严拿首要,解散胁从”政策,但他和毓贤对待义和团的态度又有所区别。毓贤对于拳会分别对待,对于滋事的“拳匪”采取弹压姿态,而对于没有滋事的拳民则视而不见,对于拳会只是劝谕解散,而不强制解散。以“抚”为主以“剿”为主夯实基础知识储备五:义和团运动(19C末)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(三)清政府对义和团的态度:慈禧态度的转变剿:“著都饬所属文武各员,查明各种会匪名目,严行禁止,胆敢仍前聚众,藉闹教为名,结党滋事,并著从严惩办,以靖地方。”——《上谕》1899年11月28日抚:“剿之则即刻祸起肘腋,生灵涂炭,乃各督抚奏称,信其邪术以保固,亦不谅朝廷万不得已之苦衷矣。”——《上谕》1900年6月26日剿:“义和团实为肇祸之由,今欲拔本塞源,非痛加划除不可。严行查办,务净根株。”——《上谕》1900年9月7日慈禧夯实基础知识储备五:义和团运动(19C末)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(四)评价材料一:还我江山还我权,刀山火海爷敢钻。哪怕皇上服了外,不杀洋人誓不完。——山东义和团民谣材料二:男练义和拳,女练红灯照。砍倒电线杆,扒了火车道,烧了毛子楼,灭了耶稣教。——义和团揭帖材料三:万千来自下层社会的人们汇聚在神道观念之下,手执引魂幡、混天大旗、雷火扇、阴阳瓶、九连环、如意钩、火牌、飞剑,勇敢地对抗帝国主义的火炮快枪,在这个过程中,愚昧会升华为悲壮。——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》材料四:无论欧美日本各国,皆无此脑力与实力,可以统治此天下生灵四分之一也……故瓜分一事,实为下策。——瓦德西《拳乱笔记》1.积极性:具有强烈的反帝爱国倾向,它所展现的中国人民不畏强暴的牺牲精神,沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心。2.局限性:存在明显的盲目排外行为;没有先进的阶级领导,无法阻止中国滑向半殖民地的深渊。夯实基础第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(一)背景1.八国联军侵华和《辛丑条约》,民族危机空前严峻;2.革命运动的蓬勃发展,清政府统治危机加深;3.清政府内部对“变革”自救的认同;4.戊戌变法的历史遗产;5.目的:遏制革命形势,挽救统治危机(维护清王朝统治)。【慈禧】连日奔走,又不得食,既冷且饿。途中口渴,命太监取水,有井矣而无汲器,或井内浮有人头,不得已,采秫秕秆与皇帝共嚼,略得浆汁,即以解渴。昨夜我与皇帝仅得一板凳,相与贴背共坐,仰望达旦。——吴永《庚子西狩丛谈》知识储备六:清末新政(1901---1912)夯实基础第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(二)内容知识储备六:清末新政(1901---1912)夯实基础知识储备六:清末新政(1901---1912)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(三)深入的体制改革:预备立宪1.1905年 五大臣出洋考察宪政2.1906年 宣布“预备仿行宪政”载泽等出使英国以今日之时势言之,立宪之利有最重要者三端: 一曰,皇位永固……一曰,外患渐轻…… 一曰,内乱可弭……——载泽:奏请宣布立宪密折,1906年时处今日,惟有及时详甄核心,仿行宪政。……以立国家万年有道之基。”——《宣示预备立宪谕》夯实基础知识储备六:清末新政(1901---1912)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(三)深入的体制改革:预备立宪3.1908年颁布《钦定宪法大纲》1908年颁布《钦定宪法大纲》一、大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。二、君上神圣尊严,不可侵犯。三、钦定颁行法律及发交议案之权。凡法律虽经议院议决,而未奉诏命批准颁布者,不能见诸施行。附臣民权利义务:一、臣民有合于法律命令之资格者,得为文武官吏及议员;二、在法律范围内,有言论、著作、出版、集会、结社自由;三、非照法律规定,不得加以逮捕,监禁,处罚;六、财产及住宅无故不加侵扰;保护私有财产基本人权巩固皇权夯实基础知识储备六:清末新政(1901---1912)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(三)深入的体制改革:预备立宪4.1911年5月“内阁名单”公布皇族内阁骗局5.1911年11月辛亥革命爆发6.1912年2月清朝灭亡夯实基础知识储备六:清末新政(1901---1912)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(四)败因材料:精英阶层在新政中捞足了好处,利益大大扩张,但新政带来的苛捐杂税和通货膨胀,却要让底层社会来承担。广大民众成为改革的牺牲品,他们普遍对新政不满,形成了一股不可小觑的情绪,让民间的革命力量悄悄酝酿发展。——周锡瑞《改良与革命》“科举初停,学堂未广……中年以上不能再入学堂,……不免穷途之叹。”“科举一废,吾辈生路已绝,欲图他业以谋生,则又无业可托,将如之何?”——刘大鹏1905年10月23日1.清末新政增加了人民负担,激化了社会矛盾,加速了清王朝的灭亡;2.清政府没有能力驾驭新政有关成果,反而成为清统治者的对立物;3.民主革命已成趋势。夯实基础知识储备六:清末新政(1901---1912)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(五)对清末新政进行合理化解释材料一:清末新政由一批曾仇视改革或与改革为敌的人物完成了一场带有革命内容的改革……诠释这一时期的“新政”的意义,不仅在于指出假维新,更重要的是在于从假维新中剥绎出真改革……——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》材料二:清末新政是一场半封建半殖民地性质的假维新、伪变法。——林增平、肖致治等主编《辛亥革命史》材料三:这次新政是在政治、经济、教育、军事等各方面,较大程度改革旧的封建体制,推行新的资本主义制度……是一次资本主义性质的改革。——朱英《晚清经济政策与改革措施》是地主阶级为延续统治发动的改革,是资本主义性质的改革,顺应潮流;是一场比较全面的近代化运动;是中国近代化历史上一个重要的发展阶段。链接高考第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争1.(2017·天津高考·4)1821~1850年,清代史籍著述出现重大变化:由校勘古籍转向研究本朝掌故,寻求经世之道;随着边患加剧,着意边疆地理研究;伴随西方殖民者东来,重视研究外国史地,译介西方书刊。这种变化主要反映了人们( )A.关注社会现实及世界形势B.改变了传统治史方法C.转向对本朝边疆史地研究D.挣脱了文字狱的枷锁2.(2021·全国甲卷·28)1861年,慈禧发动政变处置政敌时,特别把“不能尽心和议”列为罪状。英国人在华创办的《北华捷报》称:“在这个特别的关头,我们要比我们同中国发生联系的其他任何时期,更有必要去支持帝国的现存政府。”由此可知( )A.太平天国将面临更严峻的形势B.清政府沦为洋人的朝廷C.清廷顽固派势力地位得到加强D.传统的外交体制被抛弃AA链接高考第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争3.(2021·全国Ⅲ卷·28)面对外商轮船航运势力进一步扩展,李鸿章认为:“各口岸轮船生意已被洋商占尽,华商领官船另树一帜,洋人势必挟重资以侵夺”,因此“须华商自立公司,自建行栈,自筹保险”。这表明( )A.商战成为对外交往中心B.清政府鼓励民间投资设厂C.求富以自强方针的改变D.洋务派准备创办民用企业4.(2022·山东高考·6)19世纪60~90年代,清政府推行洋务新政,创办一批近代企业;1901年清政府开始实行“新政”,积极振兴商务,奖励实业。这些举措表明两次“新政”在目的上的相同之处是( )A.求富救国B.实业救国C.以商救国D.富民救国DA链接高考第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争5.(2022·全国甲卷·29)“百日维新前”,梁启超任教于湖南时务学堂,“所言皆当时一派之民权论”,又窃印《明夷待访录》《扬州十日记》等禁书,“加以案语,秘密分布,传播革命思想,信奉者日众”,于是“湖南新旧派大哄”。这反映出,当时( )A.革命已成为主要思潮B.维新派变法策略未能统一C.变法思想的根本转变D.维新派侧重动员民众变法6.(2022·浙江高考·10)赫胥黎晚年出版的文集,其中第九卷是《进化论与伦理学及其他论文》。严复翻译的《天演论》节选自第九卷,在译文后面他添加了大量案语,表达自己的维新立场。1898年,《天演论》出版,产生巨大影响。该书对当时中国社会的意义在于( )A.睁眼看世界B.宣传民主共和C.思想启蒙D.托古改制CB链接高考第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争7.(2022·全国乙卷·28)维新变法期间,湖南巡抚陈宝箴推行变法改革,但在上《请厘正学术造就人才折》中称“康有为平日所著《孔子改制考》一书……其徒和之,持之愈坚,失之愈远,嚣然自命,号为‘康学’,而民权平等之说炽矣”,并奏请销毁《孔子改制考》。这种主张( )A.推动了新旧势力的合流B.试图突破“中体西用”束缚C.有助于减少变法的阻力D.意在彻底否定变法理论基础8.(2021·福建高考·7)1898年夏,吴汝纶为严复的译著《天演论》作序,称誉该书“与晚周诸子相上下”,但又担心难以引起“以时文、公牍、说部为学”的一般士子的关注。据此可推知当时( )A.维新运动的社会基础较为薄弱B.新旧知识分子阵营分明C.救亡图存的时代主题尚未彰显D.科举制度改革势在必行CA链接高考第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争9.(2021·全国·高考真题)阅读材料,回答问题材料:1901年1月,慈禧太后以光绪皇帝的名义发布新政上谕,宣布新政变法开始。4月,清廷催促各省督抚大臣“迅速条议具奏,勿再延逾观望”。7月,两江总督刘坤一和湖广总督张之洞联衔会奏,连上三折,此即《江楚会奏变三折》。第一折关于教育改革,涉及建立近代学校教育体制、变革科举制度、奖劝游学等内容;第二折关于政治改革,大致包含改善用人行政政策、清除吏治腐败、改良司法、革除弊政等方面;第三折关于军事与经济改革,主张通过向西方学习,以实现国家富强,内容包括用西法练兵,学习西方近代农业技术,改良农业,发展工业等。江楚会奏的变法方案对清末的改革拟订了详细规划,得到朝廷嘉许并予以采纳。清末新政正式进入具体实施阶段。——据《张文襄公全集》等(1)根据材料并结合所学知识,简析“江楚会奏”变法方案与洋务运动的相同点。(2)根据材料并结合所学知识,评价“江楚会奏”变法方案。【答案】(1)迫于外来压力作出的改革;均有富国强兵之目的;受到中央与地方势力的推动;以中体西用为指导思想,均涉及政治,经济,教育,军事等方面。(2)涉及政治体制层面的改革;较为系统的新政改革方案;推动了清末新政的开展,对清末改革产生了重要的影响;未能使清政府摆脱社会危机与政治困境。需要注意的几个问题:1.一定要把教材搞熟悉;2.配套资料P72:<易错诊断>栏目;3.配套资料P72-74:<提炼信息>、<观点讨论>栏目及<史实解读>栏目;4.配套资料P74:<命题动态>栏目。第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争【小结】单元复习知识框架:(1840-1912)

列强侵华:

两次鸦片战争;边疆危机及甲午中日战争;瓜分狂潮和八国联军侵华战争.

救亡图存:

开眼看世界;太平天国运动;洋务运动;戊戌变法;义和团运动;清末新政.

屈辱晚清

半殖民地半封建社会形成;

中国在屈辱中走向近代化(旧民主主义革命);

冲击

反应

阶级 挽救危局的努力 进步性 局限性

地主阶级抵抗派

地主阶级洋务派

清政府,地主阶级顽固派

农民阶级

资产阶级维新派

提出“师夷长技以制夷”

开眼看世界;

学西方,未实践;

“洋务运动”:办军事工业和民用企业,还办了培养翻译和军事人才的学校,建成了以北洋舰队为代表的新式海军;

“器物变革”;中国早期现代化尝试:经济、军事、教育等近代化。

开器物,未救国;无制度变革或“换汤不换药”;

洋务新政、戊戌政变、“东南互保”、清末新政;

客观利于中国近代化等;

“换汤不换药”

①太平天国运动:建号太平天国;定都天京;北伐、西征,颁布《天朝田亩制度》和《资政新篇》;②义和团运动:口号“ 扶清灭洋”

太平天国沉重打击清朝的统治;湘淮系崛起,权力下移;义和团具有强烈的反帝爱国倾向;

①农民阶级的时代局限:中外联合;②农民阶级的阶级局限:狭隘(提不出科学切实的纲领,不可能冲破封建思想)、自私(天京变乱);

维新运动:公车上书;百日维新;措施除京师大学堂外均被废;

开启制度变革;思想启蒙;推动民族资本主义发展;

缺乏可靠的社会基础,无严密组织,无实权,急于求成等;

【小结】晚清探索史总结

第六单元:晚清时期的内忧外患与救亡图存(1840 ---1912年)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争统编新教材2023届高考一轮复习资料第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争时空定位1840年第一次鸦片战争爆发知识重构:时空时序(1840-1912)1858年1842年签订《南京条约)1856年第二次鸦片战争爆发签订《天津条约》1860年签订《北京条约》1894年甲午中日战争爆发1895年《马关条约》签订19C末八国联军侵华1900--901年《辛丑条约》签订开眼看世界地主阶级太平天国运动农民阶级戊戌变法资产阶级洋务运动地主阶级清末新政地主阶级义和团运动农民阶级列强掀起瓜分中国狂潮第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争时空定位高考考情第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争时间全国卷地方卷2018【Ⅲ】28·严复进化论5.天津·新式海军4.天津·鸦片战争后思想的变化2019【Ⅱ】28·戊戌变法6.天津·国人对西学中的器物与制度的关注13.天津·严复的思想2020【Ⅲ】28.洋务运动民用企业6.天津·近代中国思想解放的潮流6.江苏·中体西用7.海南·师夷长技以制夷2021【甲】28·太平天国的严峻形势【乙】28·戊戌变法7.湖南·近代民族工业的发展6.广东·近代中国经济结构的变化10.浙江·近代交通变迁2022【甲】28·戊戌变法【乙】28·维新思想6.湖南·晚清西学东渐的影响;7.湖南·近代工业的发展与传统的小农经济的联系5.山东·外交近代化6.湖北·近代西方对华态度课标解读课标要求备考方向概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义。认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性。(1)开眼看世界的原因、表现及影响;(2)太平天国的原因、过程及影响;(3)洋务运动的概况及影响;(4)戊戌变法运动的背景、内容及影响;(5)义和团运动;(6)清末新政。第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争阶段特征第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争政治:列强向中国发动了一系列侵华战争,如两次鸦片战争,甲午中日战争和八国联军侵华战争。中国的主权遭到破坏,逐步沦为半殖民地半封建社会。中国军民不断反抗外国侵略,农民阶级掀起太平天国运动和义和团运动,地主阶级发动了洋务运动和清末新政,资产阶级发起了戊戌变法和辛亥革命。1912年,中华民国成立,清朝统治结束。经济:鸦片战争后中国的经济结构发生了质的变化,自给自足的自然经济开始解体,中国被纳入资本主义世界市场。洋务运动时期近代企业的创办标志着中国近代化的起步,民族资本主义经济产生并艰难、缓慢地发展。甲午战后,民族工业初步发展。列强进入以资本输出为主的阶段。文化:鸦片战争前后萌发了向西方学习的新思潮,地主阶级先后提出“师夷长技以制夷”和“中体西用”的思想,学习西方的技术。甲午战后,向西方的学习从“器物”深入到“制度”,资产阶级维新思想和三民主义得到广泛的传播。夯实基础知识储备一:开眼看世界(19C40、50S)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争代表人物林则徐魏源徐继畲著作《四洲志》《海国图志》《瀛寰志略》内容西洋各国消息情报和国际知识(包括国际法知识)。按照世界五大洲介绍各国历史、地理和社会现状以及军事、科技等,是近代中国最早介绍外国历史地理的书籍之一,被誉为了解外国知识的“百科全书”。书中提出了“师夷之长技以制夷”的思想。系统介绍当时世界上近80个国家和地区的地理位置、历史变迁、经济文化、风土人情等。是中国近代第一部世界地理著作。影响初步提出了向西方学习以求自强的主张,开中国近代由爱国而研究、学习西方的先河。夯实基础知识储备二:太平天国运动(1851---1864)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(一)原因激化外国侵略加剧自然灾害地主阶级农民阶级阶级矛盾1.外国资本主义的侵略,民族矛盾激化;(外部原因)2.清政府统治腐败,各级官吏大肆搜刮人民,阶级矛盾激化;(根本原因)3、两广地区自然灾害连年不断;(直接原因)4、1843年洪秀全通过其创立的拜上帝教来发动群众。(组织基础)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争发展阶段时间1851185218531864定都天京《天朝田亩制度》全盛:北伐和西征(1853-1856年)发展:永安建制转折:天京事变后期防御战1857—1863失败:天京陷落兴起:金田起义1856夯实基础知识储备二:太平天国运动(1851---1864)(二)过程第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争《天朝田亩制度》书影“凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则多分,人寡则寡分 ……有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。凡收成者,(除留足口粮外)余则归圣库。凡麦豆、苎麻、布帛、鸡犬各物亦然。所有婚娶弥月喜事,俱用圣库。——摘自《天朝田亩制度》(1)目的:建立“四有两无”的社会。(2)内容:①平均分配土地(人口、年龄);②平均分配产品(圣库制度)。(3)评价:①革命性:否定了封建地主土地所有制,体现农民追求社会财富平均的理想;②落后性:把小农经济作为追求目标,与当时是的世界潮流不相符;③空想性:绝对平均主义成为无法实现的空想(制度缺陷、战争环境)。夯实基础知识储备二:太平天国运动(1851---1864)(三)纲领:1.《天朝田亩制度》第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争夯实基础知识储备二:太平天国运动(1851---1864)(三)纲领:2.《资政新篇》《资政新篇》是洪仁玕希望借助西方的政治、经济、文化措施来振兴太平天国提出的,是具有鲜明的资本主义色彩的纲领,是先进的中国人最早提出的在中国发展资本主义的方案。(1)内容:政治:向西方学习,以法治国,官吏由选举产生。经济:发展工商业,奖励技术发明。文教:设立新式学堂。外交:主张与外国平等交流,反对干涉中国内政。(2)评价:①进步性:向西方学习,提倡发展资本主义,顺应了社会发展潮流。②局限性:没有解决农民的土地问题,未反映农民最迫切的愿望和要求,无法调动农民积极性;缺乏相应的社会条件,处于战争环境未能推行。项目《天朝田亩制度》(1853)《资政新篇》(1859)产生背景经济主张群众基础作用反映了同一时代的不同特点《天朝田亩制度》和《资政新篇》比较:相同点:1.都体现反封建;2.都脱离实际,未能实施。太平天国处于强盛时期太平天国处于衰落时期主张消灭私有制主张发展私有制有广泛的群众基础没有引起农民强烈反应未能付诸实施,主张向西方学习的思想对后人有启迪作用直接推动了太平天国革命斗争的发展标志着农民战争水平达到最高峰,违背社会发展规律具有资本主义色彩,反映了资本主义发展潮流第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争夯实基础知识储备二:太平天国运动(1851---1864)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(四)败因材料二:时代的局限是真正的局限……当封建制度还没有东西能够取代的时候,太平天国不能不回到封建制度……反封建的人没有办法洗净自己身上的封建东西。——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》材料一:太平天国失败的根本原因,在于农民小生产者阶级的局限性使革命队伍日益受到封建主义的侵袭,滋长了保守、迷信、享乐、皇权等封建思想意识。历史告诉我们,旧式农民战争推翻不了封建制度。——钟康模《农民战争的命运和农民的局限性—太平天国及义和团运动失败的教训》1.阶级的局限:a.农民是小生产者(空想、落后、腐败);b.无科学理论(拜上帝教);c.组织涣散(天京变乱);d.战略失误(孤军北伐)。2.时代的局限:清政府与外国侵略者的“会剿”。◆农民阶级受阶级的局限主要表现在:①从经济上看,农民是分散的个体小生产者,目光短浅。②从政治上看,农民阶级不可能提出切实可行的革命纲领,太平天国的《天朝田亩制度》和义和团的“扶清灭洋”口号都有致命的缺陷。③从思想上看,农民阶级不能用科学的理论作指导,多是用迷信思想宣传和组织群众。④从组织上看,农民阶级很难形成统一的坚强的革命领导核心,太平天国领导集团的内讧、义和团的分散斗争都说明了这一点。夯实基础知识储备二:太平天国运动(1851---1864)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(五)影响材料一:1864年时,清政府的10名总督中汉人占9名,15名巡抚全部由汉人担任。从1861年至1890年之间,清廷任命的44个总督中,汉人占34个;挑选来担任巡抚的117个人中,汉人占104个。——张海鹏《中国近代通史》材料二:财权和兵权渐渐地落到了地方督抚手中,朝廷的权力也慢慢只剩下了任官命将一项(这一项权力后来也受到了侵蚀)……兵要自己调,勇要自己募,响要自己筹。——茅海建《苦命天子:咸丰皇帝奕詝》材料三:太平天国与清王朝的对抗是一场异常严酷的阶级斗争……对灭亡的恐惧,对胜利的渴望,迫使各集团不同程度的借鉴先进,促使各派政治力量开始分化,从不同营垒中走出的开明之士不约而同地迈开了走向新时代的步伐,开始了顺应历史方向的新竞争。——姜新《太平天国运动是中国现代化的助产士—兼论特殊环境下阶级斗争的历史作用》1.沉重打击了清王朝的统治;2.引起政治和权力结构的变化;3.催生了洋务运动,推动了中国的近代化。①湘淮系官僚集团崛起;②汉族势力崛起;③中央权力下移;①东汉晚期,原来的监察区“州”变为一级行政机构。州刺史不仅有行政权,还有领兵权,这就形成内轻外重、干弱枝强的局面。〔选必一6〕②唐中期以后,在一些战略重地设节度使统兵征战,部分节度使兼并役使州县,拥兵自重,形成藩镇割据势力。〔选必一6〕安史之乱期间和以后,唐朝陆续在内地增设藩镇。有些藩镇独立性很强,形成藩镇割据的局面。〔纲要上35〕③太平天国运动之后,湘淮系官僚集团的崛起,使中央权力下移。④八国联军侵华期间,南方各省督抚与英、美等国洽商“东南互保”协议,严重动摇了清政府统治的根基。〔纲要上104〕历史上中央权力的下移,地方势力扩大知识整理夯实基础知识储备二:太平天国运动(1851---1864)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争夯实基础知识储备三:洋务运动(19C60---90S)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争背景(1)清政府内忧外患;(2)统治阶级中一些当权人物看到了欧美国家的船坚炮利。目的(1)直接:解内忧——镇压农民起义;排外患——抵御外来侵略。(2)根本:“师夷长技以自强” ,即维护清朝统治。代表人物洋务派(奕?、曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等)指导思想中体(制度)西用(技术)。(一)概况夯实基础知识储备三:洋务运动(19C60---90S)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(二)内容内容具体表现“自强”旗号下,创办近代军事工业(官办企业)江南制造总局(李鸿章)福州船政局(左宗棠)安庆内军械所(曾国藩) 天津机械制造局(崇厚)求富”旗号下,创办近代民用工业(官督商办OR官商合办)开平矿务局(李鸿章·唐山)上海轮船招商局(李鸿章 ) 汉阳铁厂(张之洞 )上海机器织布局(李鸿章 )兴办新式教育创办新式学堂,培养翻译和军事人才(京师同文馆等);派留学生出国,学习西方先进技术筹划海防创办三支海军(北洋、南洋、福建)夯实基础知识储备三:洋务运动(19C60---90S)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(三)评价1.积极:是中国早期现代化最早尝试思想上:洋务派提出了“中学为体,西学为用”这一最早的现代化思想,动摇了“礼仪至上”的传统伦理价值观的权威地位,企图用先进的资本主义生产力来维护落后的生产关系,这也表明了统治阶级已经承认“中学”的不足,使中国人的价值观由“传统人”开始向“现代人”转化,开启了中国思想的近代化。经济上:洋务派引进了西方先进的机器和工艺,创办了一批近代军事工业和民用企业,为中国近代化的发展提供了物质条件及管理经验;洋务派创办的近代企业,引进西方先进的机器生产方式和科技人才,开启了近代中国工业文明的先河。外交上:洋务运动使中国外交开始向近代化转变,建立了中国第一个常设的外交机构总理衙门,加强了清朝同外国的联系,开启了中国外交近代化的历程。军事上:洋务运动创建近代海军,开始了中国军事近代化的历程。教育上:洋务运动设立新式学堂,培养翻译、科技、军事方面的人才,还派遣留学生,是中国教育近代化的开始。夯实基础知识储备三:洋务运动(19C60---90S)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(三)评价2.局限:洋务运动是在政治、法律制度、意识形态不能根本变革的约束下进行的。洋务派官员坚持官办、官商合办、官督商办的制度,以此为基础来模仿发达国家的技术和工业化模式。……这种制度化的国家机会主义使得政府利用其垄断地位与私人企业争夺资源,并且压制私人企业的发展,造成利益冲突,贪污成风。——摘编自《剑桥中国晚清史》《百年中国经济史笔记》从学习目的上洋务派学习西方先进科学技术的目的是维护清朝的封建统治。从学习内容上洋务派只学习西方科学技术,而不变革腐朽的封建制度。从企业管理上采用官办、官督商办、官商合办等形式,管理制度混乱。从国内环境看在中央缺乏一个坚强的领导核心;与洋务派对立的顽固派盲目排外,极力阻挠洋务运动。从外部环境看西方列强并不希望中国真正富强,洋匠挟技居奇、唯利是图。从最后结果看洋务运动并未使中国走上富强道路,甲午战败标志其破产。夯实基础知识储备四:戊戌维新运动(19C末)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(一)背景1.政治:《马关条约》签订后,列强掀起瓜分中国的狂潮,中华民族危机空前严重。2.经济、阶级:19C末民族资本主义有了初步发展,民族资产阶级壮大并登上政治舞台。3.思想:西方近代思想传入,资产阶级维新思想产生并发展(康有为撰写的《新学伪经考》和《孔子改制考》,为变法维新提供了理论基础,起到了解放思想的作用)。夯实基础知识储备四:戊戌维新运动(19C末)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(二)过程1.序幕:公车上书(1895)2.发展:维新与守旧的论战论战的焦点:○要不要变法;○要不要兴民权、设议院,实行君主立宪;○要不要废八股、改科举和兴学堂。3.高潮:百日维新1898年6月11日-9月21日,光绪皇帝在维新派推动下,颁布“明定国是”诏书,先后发布上百道变法诏令,涉及政治、经济、军事、文化、教育等方面除旧布新的举措,前后共103天,史称“百日维新”。4.失败:戊戌政变夯实基础知识储备四:戊戌维新运动(19C末)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(三)内容类别颁布新法改革旧制作用政治允许官民上书言事,任用维新人士。改订律例、裁撤冗员、澄清吏治经济设矿务铁路总局和农工商总局,保护农工商业的发展,改革财政,编制国家预算决算,设邮局。取消旗人寄生特权、裁撤驿站,文教开办新式学堂,设京师大学堂、译书局、报馆等,奖励科学著作和发明,派人出国留学。改革科举制度、废除八股军事精练陆军,改实洋操、实行征兵制等。裁撤绿营利于资产阶级参政利于资本主义发展利于增强军事实力利于新思想的传播夯实基础知识储备四:戊戌维新运动(19C末)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(四)败因:材料一:慈禧太后嗜权如命,通过“事后报告制度”“事前请示制度“,仍牢牢掌握着实权,光绪帝只是维诺听命。变法开始第四天,慈禧迫使光绪帝下令:免去翁同龢的军机大臣等一切职务,驱逐回籍;宣布她对于二品以上的高级官员有任免权,任命亲信荣禄署直隶总督,慈禧完全控制了京津地区的军政大权。——据王先明主编《中国近代史(1840-1949)》整理材料二:维新志土们大多是青年士人,为国家民族之救亡图存大业挺身而出,以天下为己任,但却未能走入民间获得众多的支持和力量,缺乏足够的社会支援。它是一场准备很不充分的政治运动。——王先明《中国近代史》材料三:(他们)缺乏工作经验,简直是以好心肠扼杀了进步。他们把足够9年吃的东西,不顾它的胃量和消化能力,在3个月之内,都填塞给它吃了。 ——【英】赫德材料四:戊戌变政,首在裁官。京师闲散衙门被裁者不下十余处,连带关系因之失职失业者将及万人,朝野震骇,颇有民不聊生之戚。——《梦蕉亭杂记》根据材料并结合所学知识,说说戊戌变法失败的原因?1.客观原因:①封建顽固势力的阻挠和破坏;②缺乏群众基础;③国际上列强瓜分中国的狂潮,缺乏稳定的环境。2.主观原因:①资产阶级维新派软弱,缺乏斗争的勇气;②维新派用改良的办法进行改革,寄希望于没有实权的皇帝身上;③对列强和封建反动势力抱有幻想;④策略方面操之过急,改革范围过大。民族资本主义发展不充分夯实基础知识储备四:戊戌维新运动(19C末)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(五)评价:1.历史意义:(1)戊戌维新运动是一次爱国救亡运动。维新派在民族危亡的关键时刻,高举救亡图存的旗帜,要求通过变法,发展资本主义,使中国走上富强的道路。维新派的政治实践和思想理论,不仅贯穿着强烈的爱国主义精神,而且推动了中华民族的觉醒。(2)戊戌维新运动是一场资产阶级性质的政治改革运动。维新派要用君主立宪制取代君主专制制度,其若干措施在政治、经济等领域一定程度上冲击了封建制度。(3)戊戌维新运动更是一场思想启蒙运动。维新派大力传播西方的社会政治学说,宣传天赋人权、自由平等等观念,批判封建君权和封建纲常伦理,有利于民主主义思想在中国的传播。(4)戊戌维新运动在改革社会风气方面也有不可低估的意义。维新派主张革除吸食鸦片及妇女缠足等陋习,主张“剪辫易服”,倡导讲文明、重卫生、反跪拜等。2.局限性:没有行宪法、开国会,没有实行君主立宪制,没有触动封建统治的基础,改革是不彻底的,具有一定落后性。夯实基础知识储备五:义和团运动(19C末)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(一)背景:1.西方列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机日益加剧;2.西方宗教势力深入中国城市、乡村后引发了一系列冲突;3.自然灾害频发,人民生活困难。(二)口号:夯实基础知识储备五:义和团运动(19C末)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(三)清政府对义和团的态度:当义和团于1899年在山东爆发之时,毓贤出任山东巡抚。对于义和拳,毓贤的原则是:“民可用,团应抚,匪必剿”。他在发给直隶总督荣禄的一封电报中表述了自己对拳民的政策:“凡安分者,自保身家,原不禁止;若真有捉人勒赎、抢掠无忌情事,亦即派队查拿。”……山东巡抚毓贤对义和拳的暧昧态度和宽容政策以及遍布鲁西北的反洋教暴力,加剧了传教士的危机感。马天恩主教通过法国公使向总理衙门提出抗议,称两个月以来山东教案迭起,法方数次请求弹压,不仅没有实质进展,而且情势愈演愈烈,可见山东巡抚答应确查、派兵之语均是托词。袁世凯在接任山东巡抚两天之后,即发布《查禁义和拳匪告示》,坚决取缔拳民活动。为达到家喻户晓的效果,他命令将这些布告在各府、州、县村庄张贴,“先后至十余次之多。”……袁世凯虽然施行和前任基本相同的“严拿首要,解散胁从”政策,但他和毓贤对待义和团的态度又有所区别。毓贤对于拳会分别对待,对于滋事的“拳匪”采取弹压姿态,而对于没有滋事的拳民则视而不见,对于拳会只是劝谕解散,而不强制解散。以“抚”为主以“剿”为主夯实基础知识储备五:义和团运动(19C末)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(三)清政府对义和团的态度:慈禧态度的转变剿:“著都饬所属文武各员,查明各种会匪名目,严行禁止,胆敢仍前聚众,藉闹教为名,结党滋事,并著从严惩办,以靖地方。”——《上谕》1899年11月28日抚:“剿之则即刻祸起肘腋,生灵涂炭,乃各督抚奏称,信其邪术以保固,亦不谅朝廷万不得已之苦衷矣。”——《上谕》1900年6月26日剿:“义和团实为肇祸之由,今欲拔本塞源,非痛加划除不可。严行查办,务净根株。”——《上谕》1900年9月7日慈禧夯实基础知识储备五:义和团运动(19C末)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(四)评价材料一:还我江山还我权,刀山火海爷敢钻。哪怕皇上服了外,不杀洋人誓不完。——山东义和团民谣材料二:男练义和拳,女练红灯照。砍倒电线杆,扒了火车道,烧了毛子楼,灭了耶稣教。——义和团揭帖材料三:万千来自下层社会的人们汇聚在神道观念之下,手执引魂幡、混天大旗、雷火扇、阴阳瓶、九连环、如意钩、火牌、飞剑,勇敢地对抗帝国主义的火炮快枪,在这个过程中,愚昧会升华为悲壮。——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》材料四:无论欧美日本各国,皆无此脑力与实力,可以统治此天下生灵四分之一也……故瓜分一事,实为下策。——瓦德西《拳乱笔记》1.积极性:具有强烈的反帝爱国倾向,它所展现的中国人民不畏强暴的牺牲精神,沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心。2.局限性:存在明显的盲目排外行为;没有先进的阶级领导,无法阻止中国滑向半殖民地的深渊。夯实基础第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(一)背景1.八国联军侵华和《辛丑条约》,民族危机空前严峻;2.革命运动的蓬勃发展,清政府统治危机加深;3.清政府内部对“变革”自救的认同;4.戊戌变法的历史遗产;5.目的:遏制革命形势,挽救统治危机(维护清王朝统治)。【慈禧】连日奔走,又不得食,既冷且饿。途中口渴,命太监取水,有井矣而无汲器,或井内浮有人头,不得已,采秫秕秆与皇帝共嚼,略得浆汁,即以解渴。昨夜我与皇帝仅得一板凳,相与贴背共坐,仰望达旦。——吴永《庚子西狩丛谈》知识储备六:清末新政(1901---1912)夯实基础第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(二)内容知识储备六:清末新政(1901---1912)夯实基础知识储备六:清末新政(1901---1912)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(三)深入的体制改革:预备立宪1.1905年 五大臣出洋考察宪政2.1906年 宣布“预备仿行宪政”载泽等出使英国以今日之时势言之,立宪之利有最重要者三端: 一曰,皇位永固……一曰,外患渐轻…… 一曰,内乱可弭……——载泽:奏请宣布立宪密折,1906年时处今日,惟有及时详甄核心,仿行宪政。……以立国家万年有道之基。”——《宣示预备立宪谕》夯实基础知识储备六:清末新政(1901---1912)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(三)深入的体制改革:预备立宪3.1908年颁布《钦定宪法大纲》1908年颁布《钦定宪法大纲》一、大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。二、君上神圣尊严,不可侵犯。三、钦定颁行法律及发交议案之权。凡法律虽经议院议决,而未奉诏命批准颁布者,不能见诸施行。附臣民权利义务:一、臣民有合于法律命令之资格者,得为文武官吏及议员;二、在法律范围内,有言论、著作、出版、集会、结社自由;三、非照法律规定,不得加以逮捕,监禁,处罚;六、财产及住宅无故不加侵扰;保护私有财产基本人权巩固皇权夯实基础知识储备六:清末新政(1901---1912)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(三)深入的体制改革:预备立宪4.1911年5月“内阁名单”公布皇族内阁骗局5.1911年11月辛亥革命爆发6.1912年2月清朝灭亡夯实基础知识储备六:清末新政(1901---1912)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(四)败因材料:精英阶层在新政中捞足了好处,利益大大扩张,但新政带来的苛捐杂税和通货膨胀,却要让底层社会来承担。广大民众成为改革的牺牲品,他们普遍对新政不满,形成了一股不可小觑的情绪,让民间的革命力量悄悄酝酿发展。——周锡瑞《改良与革命》“科举初停,学堂未广……中年以上不能再入学堂,……不免穷途之叹。”“科举一废,吾辈生路已绝,欲图他业以谋生,则又无业可托,将如之何?”——刘大鹏1905年10月23日1.清末新政增加了人民负担,激化了社会矛盾,加速了清王朝的灭亡;2.清政府没有能力驾驭新政有关成果,反而成为清统治者的对立物;3.民主革命已成趋势。夯实基础知识储备六:清末新政(1901---1912)第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争(五)对清末新政进行合理化解释材料一:清末新政由一批曾仇视改革或与改革为敌的人物完成了一场带有革命内容的改革……诠释这一时期的“新政”的意义,不仅在于指出假维新,更重要的是在于从假维新中剥绎出真改革……——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》材料二:清末新政是一场半封建半殖民地性质的假维新、伪变法。——林增平、肖致治等主编《辛亥革命史》材料三:这次新政是在政治、经济、教育、军事等各方面,较大程度改革旧的封建体制,推行新的资本主义制度……是一次资本主义性质的改革。——朱英《晚清经济政策与改革措施》是地主阶级为延续统治发动的改革,是资本主义性质的改革,顺应潮流;是一场比较全面的近代化运动;是中国近代化历史上一个重要的发展阶段。链接高考第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争1.(2017·天津高考·4)1821~1850年,清代史籍著述出现重大变化:由校勘古籍转向研究本朝掌故,寻求经世之道;随着边患加剧,着意边疆地理研究;伴随西方殖民者东来,重视研究外国史地,译介西方书刊。这种变化主要反映了人们( )A.关注社会现实及世界形势B.改变了传统治史方法C.转向对本朝边疆史地研究D.挣脱了文字狱的枷锁2.(2021·全国甲卷·28)1861年,慈禧发动政变处置政敌时,特别把“不能尽心和议”列为罪状。英国人在华创办的《北华捷报》称:“在这个特别的关头,我们要比我们同中国发生联系的其他任何时期,更有必要去支持帝国的现存政府。”由此可知( )A.太平天国将面临更严峻的形势B.清政府沦为洋人的朝廷C.清廷顽固派势力地位得到加强D.传统的外交体制被抛弃AA链接高考第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争3.(2021·全国Ⅲ卷·28)面对外商轮船航运势力进一步扩展,李鸿章认为:“各口岸轮船生意已被洋商占尽,华商领官船另树一帜,洋人势必挟重资以侵夺”,因此“须华商自立公司,自建行栈,自筹保险”。这表明( )A.商战成为对外交往中心B.清政府鼓励民间投资设厂C.求富以自强方针的改变D.洋务派准备创办民用企业4.(2022·山东高考·6)19世纪60~90年代,清政府推行洋务新政,创办一批近代企业;1901年清政府开始实行“新政”,积极振兴商务,奖励实业。这些举措表明两次“新政”在目的上的相同之处是( )A.求富救国B.实业救国C.以商救国D.富民救国DA链接高考第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争5.(2022·全国甲卷·29)“百日维新前”,梁启超任教于湖南时务学堂,“所言皆当时一派之民权论”,又窃印《明夷待访录》《扬州十日记》等禁书,“加以案语,秘密分布,传播革命思想,信奉者日众”,于是“湖南新旧派大哄”。这反映出,当时( )A.革命已成为主要思潮B.维新派变法策略未能统一C.变法思想的根本转变D.维新派侧重动员民众变法6.(2022·浙江高考·10)赫胥黎晚年出版的文集,其中第九卷是《进化论与伦理学及其他论文》。严复翻译的《天演论》节选自第九卷,在译文后面他添加了大量案语,表达自己的维新立场。1898年,《天演论》出版,产生巨大影响。该书对当时中国社会的意义在于( )A.睁眼看世界B.宣传民主共和C.思想启蒙D.托古改制CB链接高考第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争7.(2022·全国乙卷·28)维新变法期间,湖南巡抚陈宝箴推行变法改革,但在上《请厘正学术造就人才折》中称“康有为平日所著《孔子改制考》一书……其徒和之,持之愈坚,失之愈远,嚣然自命,号为‘康学’,而民权平等之说炽矣”,并奏请销毁《孔子改制考》。这种主张( )A.推动了新旧势力的合流B.试图突破“中体西用”束缚C.有助于减少变法的阻力D.意在彻底否定变法理论基础8.(2021·福建高考·7)1898年夏,吴汝纶为严复的译著《天演论》作序,称誉该书“与晚周诸子相上下”,但又担心难以引起“以时文、公牍、说部为学”的一般士子的关注。据此可推知当时( )A.维新运动的社会基础较为薄弱B.新旧知识分子阵营分明C.救亡图存的时代主题尚未彰显D.科举制度改革势在必行CA链接高考第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争9.(2021·全国·高考真题)阅读材料,回答问题材料:1901年1月,慈禧太后以光绪皇帝的名义发布新政上谕,宣布新政变法开始。4月,清廷催促各省督抚大臣“迅速条议具奏,勿再延逾观望”。7月,两江总督刘坤一和湖广总督张之洞联衔会奏,连上三折,此即《江楚会奏变三折》。第一折关于教育改革,涉及建立近代学校教育体制、变革科举制度、奖劝游学等内容;第二折关于政治改革,大致包含改善用人行政政策、清除吏治腐败、改良司法、革除弊政等方面;第三折关于军事与经济改革,主张通过向西方学习,以实现国家富强,内容包括用西法练兵,学习西方近代农业技术,改良农业,发展工业等。江楚会奏的变法方案对清末的改革拟订了详细规划,得到朝廷嘉许并予以采纳。清末新政正式进入具体实施阶段。——据《张文襄公全集》等(1)根据材料并结合所学知识,简析“江楚会奏”变法方案与洋务运动的相同点。(2)根据材料并结合所学知识,评价“江楚会奏”变法方案。【答案】(1)迫于外来压力作出的改革;均有富国强兵之目的;受到中央与地方势力的推动;以中体西用为指导思想,均涉及政治,经济,教育,军事等方面。(2)涉及政治体制层面的改革;较为系统的新政改革方案;推动了清末新政的开展,对清末改革产生了重要的影响;未能使清政府摆脱社会危机与政治困境。需要注意的几个问题:1.一定要把教材搞熟悉;2.配套资料P72:<易错诊断>栏目;3.配套资料P72-74:<提炼信息>、<观点讨论>栏目及<史实解读>栏目;4.配套资料P74:<命题动态>栏目。第14讲:国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争【小结】单元复习知识框架:(1840-1912)

列强侵华:

两次鸦片战争;边疆危机及甲午中日战争;瓜分狂潮和八国联军侵华战争.

救亡图存:

开眼看世界;太平天国运动;洋务运动;戊戌变法;义和团运动;清末新政.

屈辱晚清

半殖民地半封建社会形成;

中国在屈辱中走向近代化(旧民主主义革命);

冲击

反应

阶级 挽救危局的努力 进步性 局限性

地主阶级抵抗派

地主阶级洋务派

清政府,地主阶级顽固派

农民阶级

资产阶级维新派

提出“师夷长技以制夷”

开眼看世界;

学西方,未实践;

“洋务运动”:办军事工业和民用企业,还办了培养翻译和军事人才的学校,建成了以北洋舰队为代表的新式海军;

“器物变革”;中国早期现代化尝试:经济、军事、教育等近代化。

开器物,未救国;无制度变革或“换汤不换药”;

洋务新政、戊戌政变、“东南互保”、清末新政;

客观利于中国近代化等;

“换汤不换药”

①太平天国运动:建号太平天国;定都天京;北伐、西征,颁布《天朝田亩制度》和《资政新篇》;②义和团运动:口号“ 扶清灭洋”

太平天国沉重打击清朝的统治;湘淮系崛起,权力下移;义和团具有强烈的反帝爱国倾向;

①农民阶级的时代局限:中外联合;②农民阶级的阶级局限:狭隘(提不出科学切实的纲领,不可能冲破封建思想)、自私(天京变乱);

维新运动:公车上书;百日维新;措施除京师大学堂外均被废;

开启制度变革;思想启蒙;推动民族资本主义发展;

缺乏可靠的社会基础,无严密组织,无实权,急于求成等;

【小结】晚清探索史总结

同课章节目录