第12讲 明至清中叶的经济与文化 课件(共43张PPT)--2023届高三统编版(2019)必修中外历史纲要上一轮复习

文档属性

| 名称 | 第12讲 明至清中叶的经济与文化 课件(共43张PPT)--2023届高三统编版(2019)必修中外历史纲要上一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 17.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-21 14:26:16 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

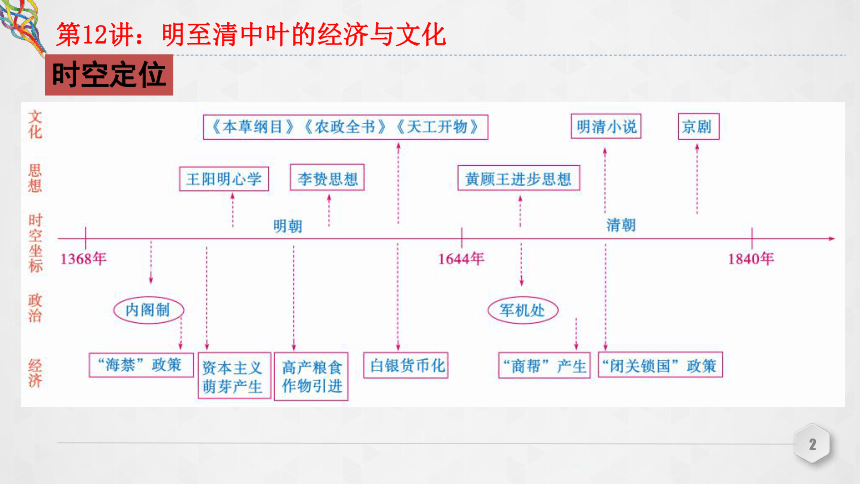

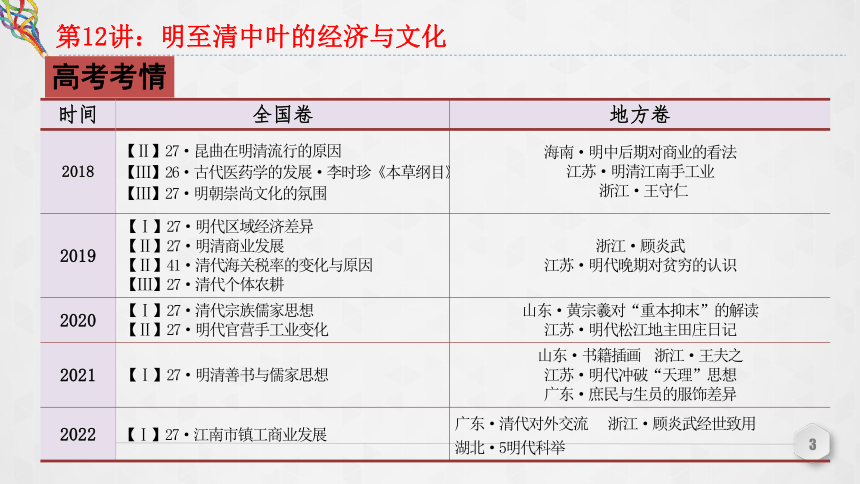

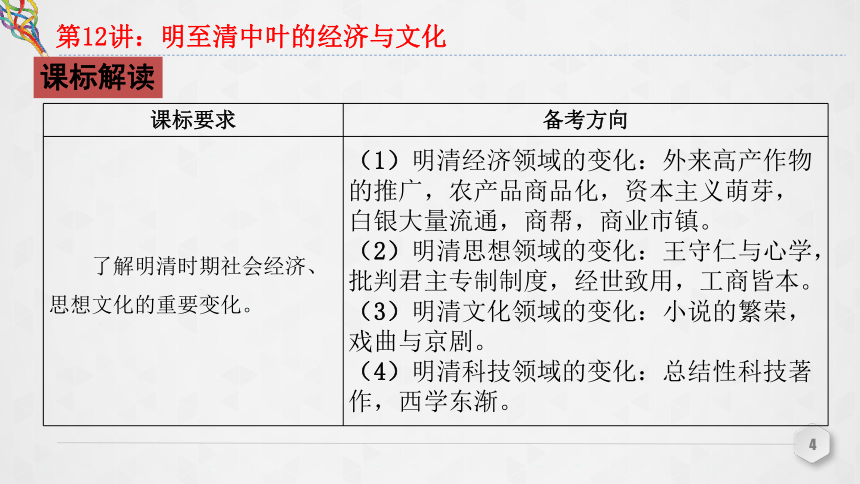

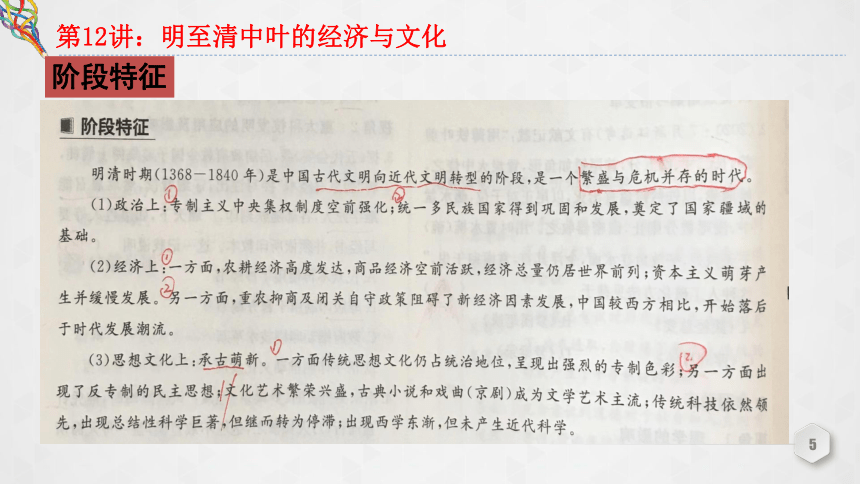

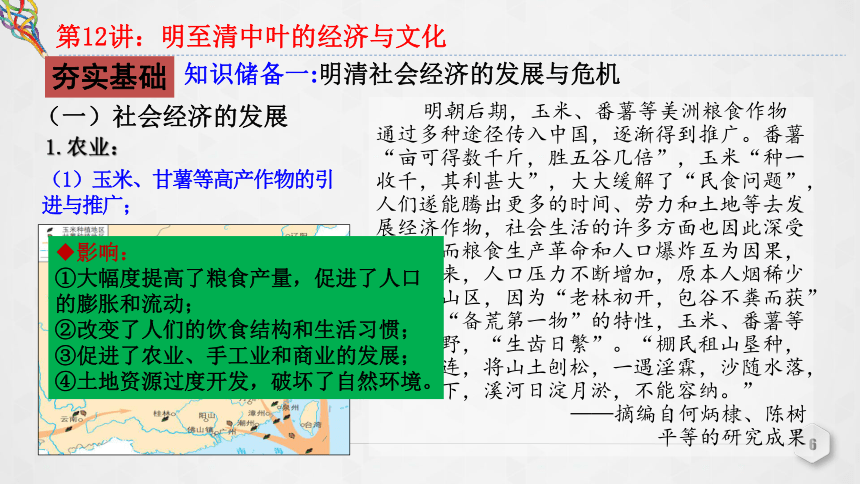

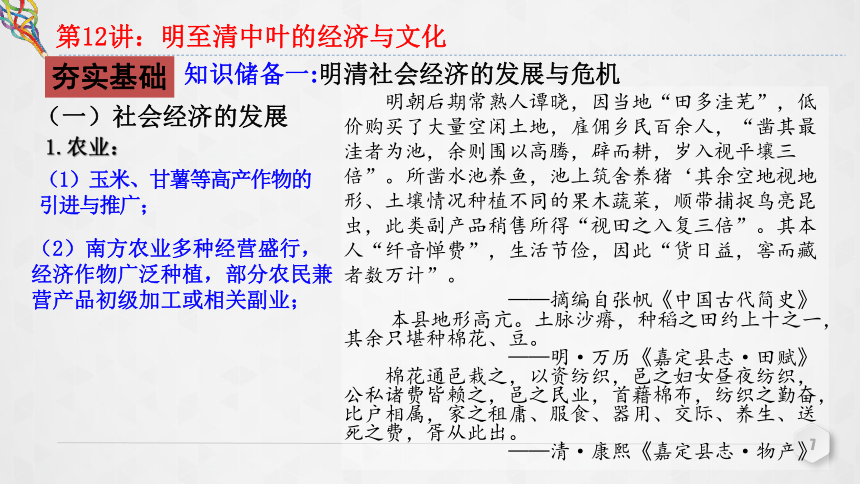

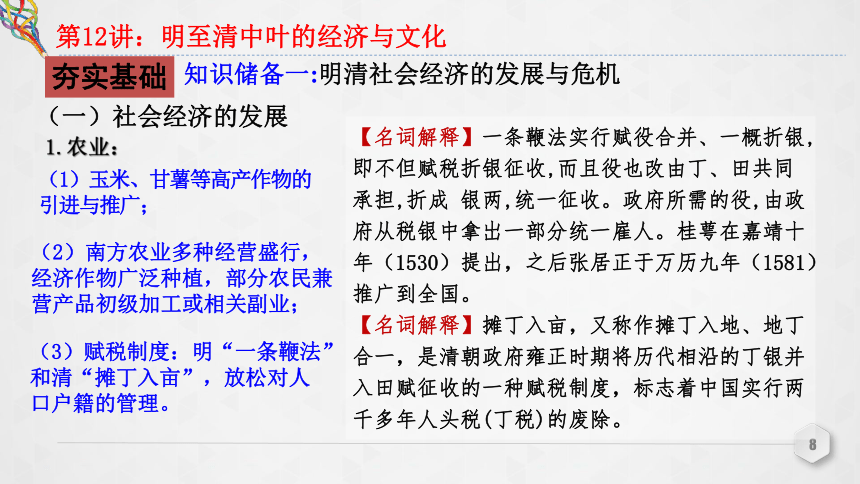

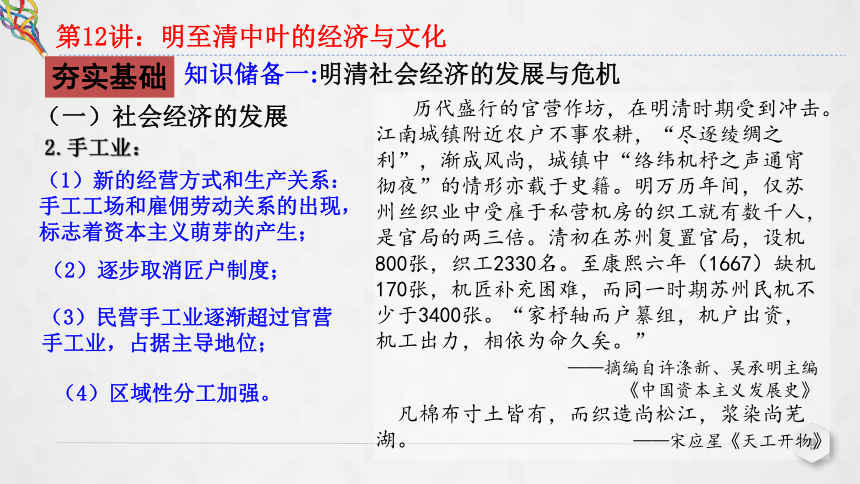

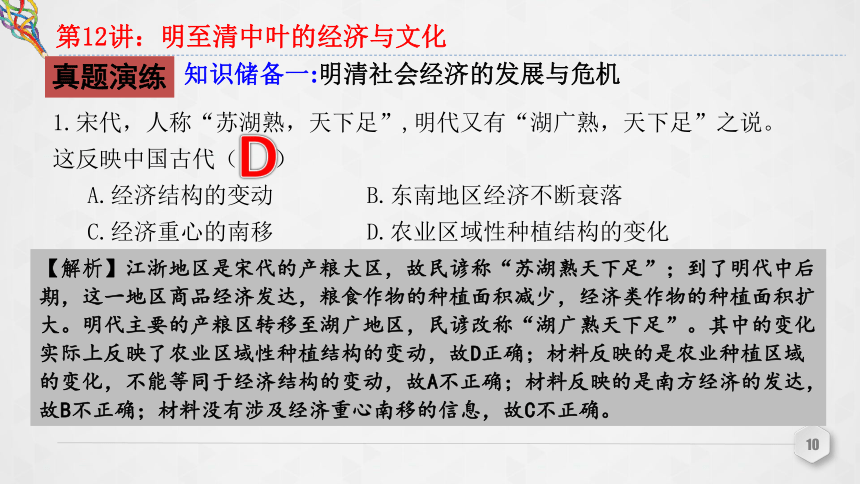

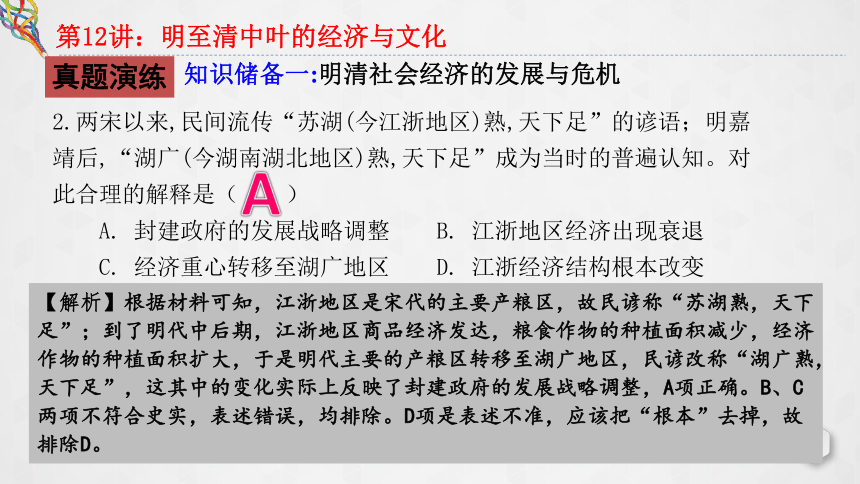

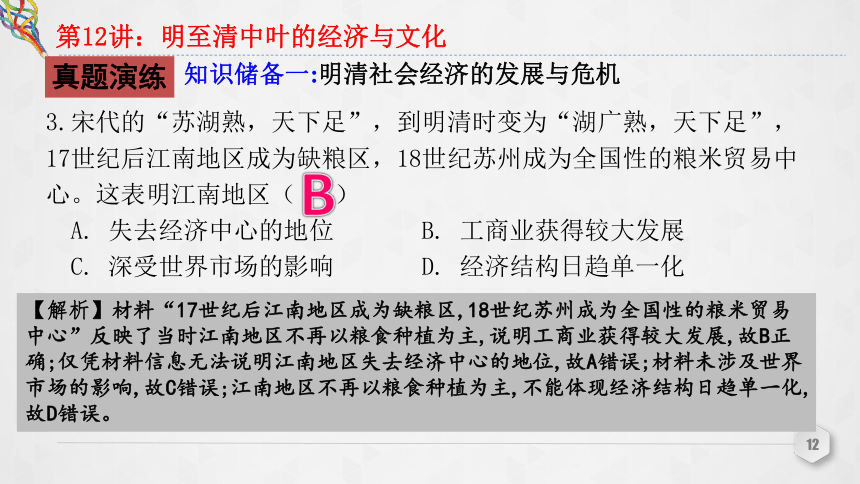

第五单元:明清时期的中国(1368---1840年)第12讲:明至清中叶的经济与文化统编新教材2023届高考一轮复习资料第12讲:明至清中叶的经济与文化时空定位高考考情第12讲:明至清中叶的经济与文化时间全国卷地方卷2018【Ⅱ】27·昆曲在明清流行的原因【Ⅲ】26·古代医药学的发展·李时珍《本草纲目》【Ⅲ】27·明朝崇尚文化的氛围海南·明中后期对商业的看法江苏·明清江南手工业浙江·王守仁2019【Ⅰ】27·明代区域经济差异【Ⅱ】27·明清商业发展【Ⅱ】41·清代海关税率的变化与原因【Ⅲ】27·清代个体农耕浙江·顾炎武江苏·明代晚期对贫穷的认识2020【Ⅰ】27·清代宗族儒家思想【Ⅱ】27·明代官营手工业变化山东·黄宗羲对“重本抑末”的解读江苏·明代松江地主田庄日记2021【Ⅰ】27·明清善书与儒家思想山东·书籍插画 浙江·王夫之江苏·明代冲破“天理”思想广东·庶民与生员的服饰差异2022【Ⅰ】27·江南市镇工商业发展广东·清代对外交流 浙江·顾炎武经世致用湖北·5明代科举课标解读课标要求备考方向了解明清时期社会经济、思想文化的重要变化。(1)明清经济领域的变化:外来高产作物的推广,农产品商品化,资本主义萌芽,白银大量流通,商帮,商业市镇。(2)明清思想领域的变化:王守仁与心学,批判君主专制制度,经世致用,工商皆本。(3)明清文化领域的变化:小说的繁荣,戏曲与京剧。(4)明清科技领域的变化:总结性科技著作,西学东渐。第12讲:明至清中叶的经济与文化阶段特征第12讲:明至清中叶的经济与文化夯实基础知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)社会经济的发展明朝后期,玉米、番薯等美洲粮食作物通过多种途径传入中国,逐渐得到推广。番薯“亩可得数千斤,胜五谷几倍”,玉米“种一收千,其利甚大”,大大缓解了“民食问题”,人们遂能腾出更多的时间、劳力和土地等去发展经济作物,社会生活的许多方面也因此深受影响。而粮食生产革命和人口爆炸互为因果,清代以来,人口压力不断增加,原本人烟稀少的广大山区,因为“老林初开,包谷不粪而获”和番薯“备荒第一物”的特性,玉米、番薯等栽种遍野,“生齿日繁”。“棚民租山垦种,阡陌相连,将山土刨松,一遇淫霖,沙随水落,倾注而下,溪河日淀月淤,不能容纳。”——摘编自何炳棣、陈树平等的研究成果1.农业:(1)玉米、甘薯等高产作物的引进与推广;◆影响:①大幅度提高了粮食产量,促进了人口的膨胀和流动;②改变了人们的饮食结构和生活习惯;③促进了农业、手工业和商业的发展;④土地资源过度开发,破坏了自然环境。夯实基础知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)社会经济的发展明朝后期常熟人谭晓,因当地“田多洼芜”,低价购买了大量空闲土地,雇佣乡民百余人,“凿其最洼者为池,余则围以高腾,辟而耕,岁入视平壤三倍”。所凿水池养鱼,池上筑舍养猪‘其余空地视地形、土壤情况种植不同的果木蔬菜,顺带捕捉鸟亮昆虫,此类副产品稍售所得“视田之入复三倍”。其本人“纤音惮费”,生活节俭,因此“货日益,窖而藏者数万计”。——摘编自张帆《中国古代简史》本县地形高亢。土脉沙瘠,种稻之田约上十之一,其余只堪种棉花、豆。——明·万历《嘉定县志·田赋》棉花通邑栽之,以资纺织,邑之妇女昼夜纺织,公私诸费皆赖之,邑之民业,首藉棉布,纺织之勤奋,比户相属,家之租庸、服食、器用、交际、养生、送死之费,胥从此出。——清·康熙《嘉定县志·物产》1.农业:(1)玉米、甘薯等高产作物的引进与推广;(2)南方农业多种经营盛行,经济作物广泛种植,部分农民兼营产品初级加工或相关副业;夯实基础知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)社会经济的发展【名词解释】一条鞭法实行赋役合并、一概折银,即不但赋税折银征收,而且役也改由丁、田共同承担,折成 银两,统一征收。政府所需的役,由政府从税银中拿岀一部分统一雇人。桂萼在嘉靖十年(1530)提出,之后张居正于万历九年(1581)推广到全国。【名词解释】摊丁入亩,又称作摊丁入地、地丁合一,是清朝政府雍正时期将历代相沿的丁银并入田赋征收的一种赋税制度,标志着中国实行两千多年人头税(丁税)的废除。1.农业:(1)玉米、甘薯等高产作物的引进与推广;(2)南方农业多种经营盛行,经济作物广泛种植,部分农民兼营产品初级加工或相关副业;(3)赋税制度:明“一条鞭法” 和清“摊丁入亩”,放松对人口户籍的管理。夯实基础知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)社会经济的发展2.手工业:历代盛行的官营作坊,在明清时期受到冲击。江南城镇附近农户不事农耕,“尽逐绫绸之利”,渐成风尚,城镇中“络纬机杼之声通宵彻夜”的情形亦载于史籍。明万历年间,仅苏州丝织业中受雇于私营机房的织工就有数千人,是官局的两三倍。清初在苏州复置官局,设机800张,织工2330名。至康熙六年(1667)缺机170张,机匠补充困难,而同一时期苏州民机不少于3400张。“家杼轴而户纂组,机户出资,机工出力,相依为命久矣。”——摘编自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》凡棉布寸土皆有,而织造尚松江,浆染尚芜湖。——宋应星《天工开物》(1)新的经营方式和生产关系:手工工场和雇佣劳动关系的出现,标志着资本主义萌芽的产生;(3)民营手工业逐渐超过官营手工业,占据主导地位;(4)区域性分工加强。(2)逐步取消匠户制度;真题演练知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化1.宋代,人称“苏湖熟,天下足”,明代又有“湖广熟,天下足”之说。这反映中国古代( )A.经济结构的变动B.东南地区经济不断衰落C.经济重心的南移D.农业区域性种植结构的变化【解析】江浙地区是宋代的产粮大区,故民谚称“苏湖熟天下足”;到了明代中后期,这一地区商品经济发达,粮食作物的种植面积减少,经济类作物的种植面积扩大。明代主要的产粮区转移至湖广地区,民谚改称“湖广熟天下足”。其中的变化实际上反映了农业区域性种植结构的变动,故D正确;材料反映的是农业种植区域的变化,不能等同于经济结构的变动,故A不正确;材料反映的是南方经济的发达,故B不正确;材料没有涉及经济重心南移的信息,故C不正确。D知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化【解析】根据材料可知,江浙地区是宋代的主要产粮区,故民谚称“苏湖熟,天下足”;到了明代中后期,江浙地区商品经济发达,粮食作物的种植面积减少,经济作物的种植面积扩大,于是明代主要的产粮区转移至湖广地区,民谚改称“湖广熟,天下足”,这其中的变化实际上反映了封建政府的发展战略调整,A项正确。B、C两项不符合史实,表述错误,均排除。D项是表述不准,应该把“根本”去掉,故排除D。2.两宋以来,民间流传“苏湖(今江浙地区)熟,天下足”的谚语;明嘉靖后,“湖广(今湖南湖北地区)熟,天下足”成为当时的普遍认知。对此合理的解释是()A.封建政府的发展战略调整B.江浙地区经济出现衰退C.经济重心转移至湖广地区D.江浙经济结构根本改变A真题演练知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化3.宋代的“苏湖熟,天下足”,到明清时变为“湖广熟,天下足”,17世纪后江南地区成为缺粮区,18世纪苏州成为全国性的粮米贸易中心。这表明江南地区( )A. 失去经济中心的地位B. 工商业获得较大发展C. 深受世界市场的影响D. 经济结构日趋单一化B【解析】材料“17世纪后江南地区成为缺粮区,18世纪苏州成为全国性的粮米贸易中心”反映了当时江南地区不再以粮食种植为主,说明工商业获得较大发展,故B正确;仅凭材料信息无法说明江南地区失去经济中心的地位,故A错误;材料未涉及世界市场的影响,故C错误;江南地区不再以粮食种植为主,不能体现经济结构日趋单一化,故D错误。真题演练知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化4.(2020·全国Ⅱ卷·27)明代官营手工业实行工匠制度,生产官府所需物资。明中叶后,官府往往直接向匠户征收银两而不征用其生产的产品,此现象持续增多。这反映了( )A.白银已取代其他货币B.雇佣劳动成为主要用工方式C.民营手工业发展受挫D.官营手工业的地位遭到削弱【解析】由材料“官府往往直接向匠户征收银两而不征用其生产的产品”可知随着生产力的发展,国家用货币征收取代了对工匠的实物征收,工匠不再专一于物资生产,削弱了官营手工业的地位,故选D项;材料并未提及市场流通的货币形式,“已取代”表述过于绝对,排除A项;明中后期出现的资本主义萌芽发展缓慢,雇佣劳动并未发展为主要的用工方式,排除B项;材料强调的是官营手工业而非民营手工业的发展,排除C项。D真题演练夯实基础知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)社会经济的发展3.商业:美洲在17世纪和18世纪分别生产了3.7万吨和7.5万吨白银,两个世纪合计8.1万吨运到欧洲 。在欧洲获得的白银中,大约一半(3.9万吨)又转手到亚洲,这些白银最终主要流入中国……在1800年以前的两个半世纪里,中国获得了大约6万吨白银,大概占世界有记录的白银产量的一半。中国大量的生丝、丝绸、棉布流向各国,这就是著名的“丝–银”对流。——摘编自贡德·弗兰克《白银资本——重视经济全球化中的东方》相对应于16-18世纪的欧洲商业革命,一些学者认为16-18世纪的中国也发生了一场商业革命。其主要表现为全国五大经济区域的形成以及以十大商帮为贸易主体的大宗商品远距离贸易的发展……海外白银的大量流入促进了明清社会的白银货币化……中国的国内市场与国际市场被紧密地联系了起来。但其发展同样受到强大的阻碍,最终难以长成一支独立的力量。——摘自张丽《第一次经济全球化与中国》(2)商帮出现:一些地方的人以经商闻名,形成势力雄厚的商人群体,如徽商和晋商。(1)白银逐渐成为普遍流通的货币:自明朝中期起,美洲等地的白通过海外贸易银大量流入,促进了长途和大额贸易的发展,也有利于资本的聚集。夯实基础知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)社会经济的发展3.商业:据统计,宋代江浙地区在行政中心之外,出现了71个市镇,明代达316个,清代增至479个……这些市镇充斥着牙行、布行与手工作坊,收纳周边个体户的产品,进行深加工,吸引外地客商,行销远方市场。——赵冈《中国城市发展史论集》室之称雄者,江南则推新安,江北则推山右。——(明)谢肇淛《五杂俎》(2)商帮出现:一些地方的人以经商闻名,形成势力雄厚的商人群体,如徽商和晋商。(1)白银逐渐成为普遍流通的货币:自明朝中期起,美洲等地的白通过海外贸易银大量流入,促进了长途和大额贸易的发展,也有利于资本的聚集。(3)工商业市镇的发展:在工商业发达地区和交通要冲,兴起了一大批以经济功能为主的工商业市镇,商业活跃,人口密集,成为地区贸易网络。真题演练知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化5.(2022·全国I卷·27)明后期有士人称,江南流行“好名喜夸”之风,家中但凡有千金之产,必定会营建一园,“近聚土壤,远延木石,聊以矜眩于一时耳”,但“俗气扑人”。这可用于说明( )A. 士大夫传统观念的颠覆B. 世俗化审美趣味的初现C. 士农工商社会结构解体D. 江南市镇工商业的繁荣【解析】结合所学可知,明后期随着商品经济的发展,江南地区出现了资本主义萌芽、市镇普遍兴起,市镇经济对传统的社会意识、当地风俗产生冲击,形成了“好名喜夸”之风,D项正确;“颠覆”表述过于绝对,士大夫传统观念仍是以儒家思想为主,排除A项;宋朝时期甚至更早以前就已有世俗化审美趣味,“初现”表述错误,排除B项;明清时期社会结构总体稳定,“解体”表述错误,排除C项。故选D项。D夯实基础知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化(二)社会经济的局限性国家太平日久,人民户口百倍于前。地无不耕之土,水无不网之波,山无不采之木石,而终不足以供人之用。——乾隆年间《吴县志》从三部中国农书中可以看出明清时期中国农业存在的问题:王祯的《农书》(1313年)、徐光启的《农政全书》(1628年)、鄂尔泰等编的《授时通考》(1742年)。后面两部书所开列的农具清单,几乎是前一本书的重复。品种没有增加,性能没有改变……——摘编自珀金斯《中国农业的发展1368~1968年》1.人地矛盾突出,农业技术停滞不前。2.男耕女织、自给自足的传统小农经济仍占据优势;夯实基础知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化(二)社会经济的局限性1.人地矛盾突出,农业技术停滞不前;2.男耕女织、自给自足的传统小农经济仍占据优势;凡置产业,自当以田地为上,市廛(chán,店铺)次之,典当铺又次之。——清·钱泳《履园丛话》以徽商为代表的富商大贾 …… 贿赂官府关卡,广结政界要人,其费占其利润比例,有人估计约不低于40% …… 他们或以捐纳的方式,谋一“功名”虚衔以求保护,更将希望寄托于子孙后裔 “光宗耀祖” ,投资科举,以摆脱“贱籍” 。── 王家范《中国历史通论》乾纲独断,乃本朝家法。自皇祖、皇考(雍正)以来,一切用人听言,大权从未旁假。——《清高宗实录》卷2325.日益僵化的专制统治,压制和阻碍着社会的进步和转型。3.重农抑商与海禁政策影响社会转型;4.“士农工商”的思想观念影响了国人资本转化的进程;核心突破知识拓展一:明朝的白银货币化第12讲:明至清中叶的经济与文化洪武八年(1375年)发行“大明通行宝钞”之后,明朝下令禁止金银流通,专行纸钞。但成弘年间以后,宝钞己失去货币的信誉和价值,民间支付所用主要是白银。正是这种来自民间的强大驱动力迫使明朝统治者承认既定事实,白银遂成为法定货币。明代中国对白银货币的需求很大程度上是由赋税货币化引起的,而这种赋税货币化的动力来自政府的财政体系运作的需要。巨大的白银需求引起供给严重不足,为获得白银,明中叶以后政府开放海上贸易。据统计,“自隆庆五年(1571年)马尼拉开港以来,到明末的七八十年间,经由菲律宾流入中国的美洲白银,可能在6000万比索以上,约合4000多万库平两。”当海外白银成为明代白银重要来源时,中国经济就日益融入美洲白银主导的世界资本市场。——摘编自陈昆《宝钞崩坏、白银需求与海外白银流入对明代白银货币化的考察》1.根据材料并结合所学,分析明朝货币白银化的原因?原因:①宝钞崩坏;②政府赋役货币化政策的推动;③民间和官方对白银的大量需求;④海禁政策放松,海外贸易发展;⑤新航路开辟后,海外白银大量流入;⑥商品经济的发展。2.形成:万历年间(1581年),张居正在全国推 行“一条鞭法”,实行赋役合并、一概折银,标志着白银货币化的最终形成。 核心突破知识拓展一:明朝的白银货币化第12讲:明至清中叶的经济与文化3.根据材料并结合所学,分析明朝货币白银化的影响?白银货币化加快了货币流通,带来了整个明代社会结构的变动。白银货币化也约束了当权者滥发货币的权利,切断了明王朝通向恶性通货膨胀之路,这也大大推动了生产和贸易的增长。——摘编自陈昆《宝钞崩坏、白银需求与海外白银流入对明代白银货币化的考察》15世纪末白银货币化在社会内部的膨胀,已促进了海外贸易和移民潮的出现,使得货币和财产进一步活跃起来,唤起了人们新的、更大的白银货币需求……隆庆初年,明朝不仅以法权形式确立了白银的主币地位,而且还在福建漳州开海和在广东澳门开港。同时明代的赋役改革虽然名称不一,内容也不完全一致,但是几乎无一例外地都把折银征收作为最主要的一项改革内容,赋役折银是明代白银货币化的重要表现形式。——摘编自万明《中国的“白银时代”与国家转型》影响:①改变了中国传统的货币体系;②促进了赋役制度的变革;③抑制了恶性通货膨胀;④影响了政府对外贸易政策的改变;⑤促进商品经济发展,有利于资本主义萌芽的发展;⑥推动中国加强与世界经济的联系;⑦推动白银成为世界货币。真题演练知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化6.(2020济南市二模·4)康熙二十三年(1684年)直属中央户工两部的宝泉、宝源两京局铸钱3.4亿~4.6亿文,18世纪中叶以后每年铸钱约14亿文,较前增加了2~3倍。各省铸钱增长更快,年铸钱总数保持在30亿文以上。这一变化主要是因为( )A. 人口增长非常迅速B. 商贸规模日渐扩大C. 财政体系逐渐完善D. 白银大量流入中国【解析】依据材料,结合所学可知,清朝实行白银、制钱并行制,大数用银,小数用钱,以钱辅银。随着新航路的开辟,美洲白银大量流入中国,导致市场上银多钱少,势必引起银钱比价的变化。为平抑钱价,官方大幅度增加了制钱的投放量,故D选项正确。A选项人口增长非常迅速与B选项商贸规模日渐扩大与政府增发货币构不成因果关系,排除AB项。C选项财政体系逐渐完善应是这一举措的结果,而非原因,排除C项。D夯实基础知识储备二:明清思想领域的变化第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)变化的原因1.经济:2.政治:3.思想:4.社会:商品经济发达和资本主义萌芽的产生,但受到封建制度的严重阻碍;专制统治的强化,社会矛盾日益加深;程朱理学获得官方尊崇后失去活力、统治者厉行思想文化专制政策,西学东渐开阔了部分民众的智慧;新兴市民阶层日益发展壮大。夯实基础知识储备二:明清思想领域的变化第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)变化的表现:1.阳明心学(明朝中期)进入明代中叶以后,新经济因素滋长,城镇规模不断扩大,社会危机在不断加深。王阳明以为当时读书人沉溺于理学,无补于社稷安危。他力求建立有效的统治学说,认为一切事物都产生于人心,说“心外无物,心外无理”。同时王阳明也提出人人皆有良知,人人都可以成为圣人,“见父自然知孝,见兄自然知悌,见孺子入井,自然知恻隐,此便是良知”。他还提出“以吾心之是非为是非”,不必以孔丘和朱熹的语录为真理。程朱理学主张天理的他律性,天理成为外在的道德律令。王阳明良知自律思想架起了道德内化与道德外化的桥梁,高扬了个体的自主性和自律性,从而把人从外在天理的奴性中解放出来,从这个意义上说,有人称王阳明为中国的马丁 路德,确有一定道理。——摘编自胡万年《王阳明良知自律的研究》等思考:依据材料并结合教材第85页,概括王阳明的思想主张。王守仁世界观:良知(心)即理,理在心中,先天固有,私欲蒙蔽,主观唯心。方法论:致良知(知行合一)王阳明含义:知和行产生于心,良知是知,致良知是行,用良知支配自己的行为实践。影响:1.强调主观能动性,激励人们奋发图强;2.以内心为标准,隐含平等和叛逆色彩;3.为李贽思想奠定基础。陆王心学程朱理学但不能科学说明实践和认识之间的关系。夯实基础知识储备二:明清思想领域的变化第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)变化的表现:1.阳明心学(明朝中期)夯实基础知识储备二:明清思想领域的变化第12讲:明至清中叶的经济与文化材料一夫天生一人,自有一人之用,不待取给于孔子而后足也。若必待取足于孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎。——《焚书》材料二世间种种,皆衣与饭类耳。…追求物质享受乃是“秉赋之自然”“谓圣人不欲富贵,未之有也”。那些满口仁义道德、纲常礼教的道学先生,也不过是借理学这块敲门砖来为自己谋取高官厚禄罢了。李贽斥责他们“被服儒雅,行若狗彘。”材料三 李贽说:“有好女子便立家,何必男儿?”并赞扬卓文君私奔再嫁司马相如“正获身,非失身”,“当大喜,何耻为?”夯实基础知识储备二:明清思想领域的变化第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)变化的表现:2.离经叛道的李贽(明朝末年)(1)主张:①反对存天理灭人欲,认为穿衣吃饭即人伦物理;②提倡个性自由,蔑视权威和教条,否定传统伦理道德标准。(2)评价:①具有鲜明的反封建色彩和战斗精神;②有力冲击了封建礼教和整个儒学正统思想;③推动人们的思想解放和反封建民主思想的产生。3.人文启蒙新思潮(明末清初)明清之际,中国处在由传统社会向近代社会过渡的关键期,……人们对理学产生了深深的信仰危机。为了矫正理学所带来的社会弊端,……于是,明朝中后期,在复兴古学(经学)的潜流中,从封建社会的母体中产生了一股在批判宋明理学过程中逐渐形成的……实学思潮……从而开启了明清之际怀疑、揭露、批判封建专制制度的序幕,成为明清之际人文启蒙思潮的一个重要内容。——王杰《明清之际:思想的冲突、批判与创新》黄宗羲顾炎武王夫之夯实基础知识储备二:明清思想领域的变化第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)变化的表现:材料1:今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。……然则为天下之大害者,君而已矣。──黄宗羲《明夷待访录·原君》材料2:“以明心见性之空言,代修己治人之实学,股肱惰而万事荒,爪牙亡而四国乱。神州荡覆,宗庙丘墟。”——顾炎武《日知录》材料3:“以天下论者,必循天下之公,天下非一姓之私也。”──王夫之《读通鉴论》项目内容同政治经济思想异黄宗羲顾炎武王夫之反对君主专制独裁。主张“工商皆本”。批判地继承儒学,主张“经世致用”。继承先秦民本思想,批判君主专制制度。倡导经世致用,主张到实践中求真知。是古代唯物主义理论的集大成者。明末清初黄宗羲、顾炎武、王夫之思想异同:“天下兴亡,匹夫有责”(顾)3.人文启蒙新思潮(明末清初)夯实基础知识储备二:明清思想领域的变化第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)变化的表现:清初三大儒黄宗羲、顾炎武、王夫之的哲学思想是对明末道德人心危机的坚强回应……理学作为当时的主流意识形态,已无力承担儒家道德担当与社会教化功能。他们认为,理学中杂糅释老,导致士人或耽空无用或放荡无耻,从而带来严重的社会问题。他们共同主张理气、道器、心性一元论,其目的在于将释老的空无思想驱逐出儒门,从而净化儒学,应对变化了的社会现实。在社会道德人心坍塌之际,他们全部的哲学努力,既不是什么“启蒙”,也不是对理学的接着讲,而是扬弃或终结理学,以呼唤儒家基本价值观念的重新回归。——武道房《明末道德人心问题与清初三大儒的哲学重建》(1)积极:传统儒学的批判继承,使我国传统文化重新焕发了生机,构成中国早期反封建民主启蒙思想的源头,具有解放思想和反封建专制斗争的历史进步性。(2)消极:从内容看,未形成完整的理论体系(在本质上还未跳出传统儒学的范畴,不是资产阶级性质的民主思想);从地位看,在当时没有形成主流;从影响看,未能使中国社会实现社会的转型,影响有限。3.人文启蒙新思潮(明末清初)夯实基础知识储备二:明清思想领域的变化第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)变化的表现:【思考】根据材料并结合所学知识,分析明末清初人文启蒙新思潮的影响?真题演练知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化7.(2020·山东高考·5)黄宗羲提出,古代圣王倡行“崇本抑末”,其中“抑末”是指禁绝与巫蛊、奇技淫巧等相关的无益于民生的工商业,而有利于民生的工商业皆属本业。他作出这一论断旨在( )A.表达对社会现实的不满B.论证变革经济政策的合理性C.宣扬经世致用思想D.促进资本主义萌芽发展【解析】根据材料“‘抑末’是指禁绝与巫蛊、奇技淫巧等相关的无益于民生的工商业,而有利于民生的工商业皆属本业”可知黄宗羲反对重农抑商,主张工商皆本,他作出这一论断的主要目的是论证变革经济政策的合理性,故选B项;“表达对社会现实的不满”是这一论断反映的本质,并非其作出这一论断主要目的,排除A项;经世致用,是指学问必须有益于国事,与材料主旨“崇本抑末”的经济思想不符,排除C项;根据材料“‘抑末’是指禁绝与巫蛊、奇技淫巧等相关的无益于民生的工商业,而有利于民生的工商业皆属本业”可知黄宗羲在论述本末的关系,主张工商皆本,并未涉及此时的新经济因素“资本主义萌芽”,排除D项。B夯实基础知识储备三:明清时期的文学艺术第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)小说1.表现夯实基础知识储备三:明清时期的文学艺术第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)小说2.原因⑤统治者实行文化专制,文人只得借小说抒发个人情感。夯实基础知识储备三:明清时期的文学艺术第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)小说3.特点夯实基础知识储备三:明清时期的文学艺术第12讲:明至清中叶的经济与文化冯梦龙:《喻世明言》第十八卷《杨八老越国奇逢》元朝至大年间,西安府有个读书人杨老八,读书科举屡试不中,家里入不敷出,杨老八决定南下弃儒从商,妻子也欣然支持。后在归家途中被倭寇掳走,十九年后随倭寇再次南下,倭寇被剿灭后杨老八向郡守禀明冤情,竟发现郡守正是其子杨世道,一家终团聚。曹雪芹:《红楼梦》第二回《贾夫人仙逝扬州城 冷子兴演说荣国府》凡山川日月之精秀只钟于女儿,须眉男子不过是些渣滓浊沫而已。我见了女儿便清爽,见了男子便觉得浊臭逼人汤显祖:《牡丹亭》官家千金杜丽娘对梦中书生柳梦梅倾心相爱,竟伤情而死,化为魂魄寻找现实中的爱人,人鬼相恋,最后起死回生,终于与柳梦梅永结同心的故事。下列小说情节反映了明清社会风气的哪些变化?财富观:崇尚奢侈,拜金逐利伦理观:女性地位改善婚恋观:追求真挚情爱的人文潮流真题演练知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化8.(2022·湖南省长沙市新高考适应性考试·5)据表1,可知当时( )A.戏曲发展达到成熟阶段B.作曲成为士人谋生手段C.士人借景抒情阐述哲理D.人们渴望突破理学束缚代表作者作品名句关汉卿《窦娥冤》地也,你不分好歹何为地?天也,你错勘贤愚枉做天!白朴《梧桐雨》杏花雨红湿阑干,梨花雨玉容寂寞,荷花雨翠盖翩翩,豆花雨绿花萧条。马致远《天净沙》枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。郑光祖《倩女离魂》看江上晚来堪画,玩冰壶潋滟天上下,似一片碧玉无瑕。王实甫《西厢记》碧云天,黄花地,西风紧。北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。【解析】这几则材料的主题是歌颂爱情及人性,表明伴随着商品经济的发展,人们渴望突破理学的束缚,故选D项;元杂剧的出现标志戏曲发展到成熟阶段,而材料主要强调杂剧中表现的思想,排除A项;此时的杂剧成为文人表达内心苦闷的工具,排除B项;材料体现的是市民文化的发展,并非是借景抒情,排除C项。D夯实基础知识储备三:明清时期的文学艺术第12讲:明至清中叶的经济与文化(二)戏曲夯实基础知识储备三:明清时期的文学艺术第12讲:明至清中叶的经济与文化◆京剧:清朝道光年间,以徽班为基础,融合徽、汉二调,吸取昆曲和其他地方戏的艺术成分,形成京剧,同光年间,京剧走向成熟,涌现出“同光十三绝”的著名艺人,并逐渐成为全国最流行的剧种。◆京剧的特点:①以表演历史故事为主;②角色分生、旦、净、丑四大行当;③唱、念、做、打有机结合;④多采用虚拟性和抽象性的动作。『四大行当』京剧行当的划分,是从昆曲和徽、汉等古老剧种衍化而来的。起初号称"十门角色",即生、旦、末、外、净、丑、杂、上手、下手和流行。随着京剧表演艺术的发展和演出剧目的不断丰富,要求演员适应各类角色的表演需要,遂使原有的行当逐渐被打破。于是,后来简化成生、旦、净、丑四大行。行当、脸谱、戏服构成京剧文化。夯实基础知识储备四:明清时期的科技第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)传统科技1.重要科技著作:(1)代表:李时珍的《本草纲目》、徐光启的《农政全书》和宋应星的《天工开物》等科技著作,分别记载了中医药学、农学、工艺学的知识。(2)特点:在各自领域对传统科技进行了总结。2.徐宏祖的《徐霞客游记》是一部地理和地质学名著。《本草纲目》《天工开物》徐霞客游记夯实基础知识储备四:明清时期的科技第12讲:明至清中叶的经济与文化(二)典籍编纂1.明成祖时,编成了中国古代最大的类书——《永乐大典》。2.清乾隆后期,编成了中国古代最大的丛书——《四库全书》。《永乐大典》(局部)《四库全书》(局部)【知识链接】①类书,是古代起工具书作用的资料汇编著作。根据具体内容摘录各种不同书籍上的材料,分门别类重新编排,以便学者查找。②丛书,是多部书籍的汇编。将不同的书搜集到一起一并出版,原则上保持各书原貌。夯实基础知识储备四:明清时期的科技第12讲:明至清中叶的经济与文化(三)西学东渐李之藻、利玛窦《坤舆万国全图》,现藏于南京博物院阅读下列图与表中的中国古代科技发明占世界比重趋势图:年代科技发明(件)中国世界其他国家项目数百分比项目数百分比公元1~400年452862%1738%公元401~1000年453271%1329%公元1001~1500年673857%2943%公元1501~1840年472194%45396%请回答:依据材料说明中国古代科技发明占世界比重的两个显著变化的特点。结合所学知识分析形成这两个特点的历史原因。变化特点:秦汉至明朝前朝,中国科技发明一直领先于世界其他国家;明朝中期以后至鸦片战争前,中国科技发明落后于世界其他国家。原因①:秦汉至明朝前期,专制主义中央集权制度完善;封建经济繁荣;中国古代文化源远流长;各民族交流密切,民族融合加强。原因②:明朝中后期以后,封建制度渐趋衰落;君主专制主义钳制了思想文化事业的发展;实行闭关锁国的政策,中国开始落后于世界历史发展潮流;西方国家资本主义经济迅速发展,确立了先进的资本主义制度,理性主义确立,促进了科技的迅猛发展。夯实基础知识储备四:明清时期的科技第12讲:明至清中叶的经济与文化延伸拓展:明清时期影响中西科技发展的因素有哪些?类别中国西方经济政治外交思想自然经济占主导地位,其分散、封闭的特性,使科技发展缺少应有的动力。封建专制制度强化,阻碍了中国社会的发展和进步闭关锁国政策,阻碍了中国和世界的交流。“八股取士”和“文字狱”盛行,知识分子思想受到禁锢资本主义萌芽产生发展,对科技提出了更高的要求,成为科技发展的巨大动力资产阶级代议制在许多国家确立,为科技发展提供了良好的社会环境和制度保障殖民扩张,市场扩大,带动了科技的发展和进步文艺复兴、启蒙运动带来的思想解放。面向现实,重视实践,崇尚理性的追求蔚然成风夯实基础知识储备四:明清时期的科技第12讲:明至清中叶的经济与文化第12讲:明至清中叶的经济与文化思考:明至清中叶是“繁荣”还是“悲歌”?观点一:繁荣理由:①综合国力明显提高,仍属世界强国。②农耕经济高度发展,经济总量世界第一,资本主义萌芽产生和发展。③具有早期启蒙色彩的进步思想产生。④传统科技仍然居世界前列。⑤文学艺术领域异彩纷呈,承古萌新。观点二:悲歌理由:①封建制度渐趋衰落。②小农经济占统治地位,资本主义萌芽发展缓慢。③没有产生近代科技。④思想文化僵化、专制和落后。⑤西方迅速崛起,逐渐进入工业文明时代,中西力量对比迅速逆转。这一时期多方面的发展并没有突破传统政治体制、社会结构以及儒家思想体系的构架……与同一时期西方国家开始由传统农业社会向现代工业社会的飞跃相比,中国前进的脚步显得迟滞而迂缓。——张岂之主编《中国历史·元明清卷》

第五单元:明清时期的中国(1368---1840年)第12讲:明至清中叶的经济与文化统编新教材2023届高考一轮复习资料第12讲:明至清中叶的经济与文化时空定位高考考情第12讲:明至清中叶的经济与文化时间全国卷地方卷2018【Ⅱ】27·昆曲在明清流行的原因【Ⅲ】26·古代医药学的发展·李时珍《本草纲目》【Ⅲ】27·明朝崇尚文化的氛围海南·明中后期对商业的看法江苏·明清江南手工业浙江·王守仁2019【Ⅰ】27·明代区域经济差异【Ⅱ】27·明清商业发展【Ⅱ】41·清代海关税率的变化与原因【Ⅲ】27·清代个体农耕浙江·顾炎武江苏·明代晚期对贫穷的认识2020【Ⅰ】27·清代宗族儒家思想【Ⅱ】27·明代官营手工业变化山东·黄宗羲对“重本抑末”的解读江苏·明代松江地主田庄日记2021【Ⅰ】27·明清善书与儒家思想山东·书籍插画 浙江·王夫之江苏·明代冲破“天理”思想广东·庶民与生员的服饰差异2022【Ⅰ】27·江南市镇工商业发展广东·清代对外交流 浙江·顾炎武经世致用湖北·5明代科举课标解读课标要求备考方向了解明清时期社会经济、思想文化的重要变化。(1)明清经济领域的变化:外来高产作物的推广,农产品商品化,资本主义萌芽,白银大量流通,商帮,商业市镇。(2)明清思想领域的变化:王守仁与心学,批判君主专制制度,经世致用,工商皆本。(3)明清文化领域的变化:小说的繁荣,戏曲与京剧。(4)明清科技领域的变化:总结性科技著作,西学东渐。第12讲:明至清中叶的经济与文化阶段特征第12讲:明至清中叶的经济与文化夯实基础知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)社会经济的发展明朝后期,玉米、番薯等美洲粮食作物通过多种途径传入中国,逐渐得到推广。番薯“亩可得数千斤,胜五谷几倍”,玉米“种一收千,其利甚大”,大大缓解了“民食问题”,人们遂能腾出更多的时间、劳力和土地等去发展经济作物,社会生活的许多方面也因此深受影响。而粮食生产革命和人口爆炸互为因果,清代以来,人口压力不断增加,原本人烟稀少的广大山区,因为“老林初开,包谷不粪而获”和番薯“备荒第一物”的特性,玉米、番薯等栽种遍野,“生齿日繁”。“棚民租山垦种,阡陌相连,将山土刨松,一遇淫霖,沙随水落,倾注而下,溪河日淀月淤,不能容纳。”——摘编自何炳棣、陈树平等的研究成果1.农业:(1)玉米、甘薯等高产作物的引进与推广;◆影响:①大幅度提高了粮食产量,促进了人口的膨胀和流动;②改变了人们的饮食结构和生活习惯;③促进了农业、手工业和商业的发展;④土地资源过度开发,破坏了自然环境。夯实基础知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)社会经济的发展明朝后期常熟人谭晓,因当地“田多洼芜”,低价购买了大量空闲土地,雇佣乡民百余人,“凿其最洼者为池,余则围以高腾,辟而耕,岁入视平壤三倍”。所凿水池养鱼,池上筑舍养猪‘其余空地视地形、土壤情况种植不同的果木蔬菜,顺带捕捉鸟亮昆虫,此类副产品稍售所得“视田之入复三倍”。其本人“纤音惮费”,生活节俭,因此“货日益,窖而藏者数万计”。——摘编自张帆《中国古代简史》本县地形高亢。土脉沙瘠,种稻之田约上十之一,其余只堪种棉花、豆。——明·万历《嘉定县志·田赋》棉花通邑栽之,以资纺织,邑之妇女昼夜纺织,公私诸费皆赖之,邑之民业,首藉棉布,纺织之勤奋,比户相属,家之租庸、服食、器用、交际、养生、送死之费,胥从此出。——清·康熙《嘉定县志·物产》1.农业:(1)玉米、甘薯等高产作物的引进与推广;(2)南方农业多种经营盛行,经济作物广泛种植,部分农民兼营产品初级加工或相关副业;夯实基础知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)社会经济的发展【名词解释】一条鞭法实行赋役合并、一概折银,即不但赋税折银征收,而且役也改由丁、田共同承担,折成 银两,统一征收。政府所需的役,由政府从税银中拿岀一部分统一雇人。桂萼在嘉靖十年(1530)提出,之后张居正于万历九年(1581)推广到全国。【名词解释】摊丁入亩,又称作摊丁入地、地丁合一,是清朝政府雍正时期将历代相沿的丁银并入田赋征收的一种赋税制度,标志着中国实行两千多年人头税(丁税)的废除。1.农业:(1)玉米、甘薯等高产作物的引进与推广;(2)南方农业多种经营盛行,经济作物广泛种植,部分农民兼营产品初级加工或相关副业;(3)赋税制度:明“一条鞭法” 和清“摊丁入亩”,放松对人口户籍的管理。夯实基础知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)社会经济的发展2.手工业:历代盛行的官营作坊,在明清时期受到冲击。江南城镇附近农户不事农耕,“尽逐绫绸之利”,渐成风尚,城镇中“络纬机杼之声通宵彻夜”的情形亦载于史籍。明万历年间,仅苏州丝织业中受雇于私营机房的织工就有数千人,是官局的两三倍。清初在苏州复置官局,设机800张,织工2330名。至康熙六年(1667)缺机170张,机匠补充困难,而同一时期苏州民机不少于3400张。“家杼轴而户纂组,机户出资,机工出力,相依为命久矣。”——摘编自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》凡棉布寸土皆有,而织造尚松江,浆染尚芜湖。——宋应星《天工开物》(1)新的经营方式和生产关系:手工工场和雇佣劳动关系的出现,标志着资本主义萌芽的产生;(3)民营手工业逐渐超过官营手工业,占据主导地位;(4)区域性分工加强。(2)逐步取消匠户制度;真题演练知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化1.宋代,人称“苏湖熟,天下足”,明代又有“湖广熟,天下足”之说。这反映中国古代( )A.经济结构的变动B.东南地区经济不断衰落C.经济重心的南移D.农业区域性种植结构的变化【解析】江浙地区是宋代的产粮大区,故民谚称“苏湖熟天下足”;到了明代中后期,这一地区商品经济发达,粮食作物的种植面积减少,经济类作物的种植面积扩大。明代主要的产粮区转移至湖广地区,民谚改称“湖广熟天下足”。其中的变化实际上反映了农业区域性种植结构的变动,故D正确;材料反映的是农业种植区域的变化,不能等同于经济结构的变动,故A不正确;材料反映的是南方经济的发达,故B不正确;材料没有涉及经济重心南移的信息,故C不正确。D知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化【解析】根据材料可知,江浙地区是宋代的主要产粮区,故民谚称“苏湖熟,天下足”;到了明代中后期,江浙地区商品经济发达,粮食作物的种植面积减少,经济作物的种植面积扩大,于是明代主要的产粮区转移至湖广地区,民谚改称“湖广熟,天下足”,这其中的变化实际上反映了封建政府的发展战略调整,A项正确。B、C两项不符合史实,表述错误,均排除。D项是表述不准,应该把“根本”去掉,故排除D。2.两宋以来,民间流传“苏湖(今江浙地区)熟,天下足”的谚语;明嘉靖后,“湖广(今湖南湖北地区)熟,天下足”成为当时的普遍认知。对此合理的解释是()A.封建政府的发展战略调整B.江浙地区经济出现衰退C.经济重心转移至湖广地区D.江浙经济结构根本改变A真题演练知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化3.宋代的“苏湖熟,天下足”,到明清时变为“湖广熟,天下足”,17世纪后江南地区成为缺粮区,18世纪苏州成为全国性的粮米贸易中心。这表明江南地区( )A. 失去经济中心的地位B. 工商业获得较大发展C. 深受世界市场的影响D. 经济结构日趋单一化B【解析】材料“17世纪后江南地区成为缺粮区,18世纪苏州成为全国性的粮米贸易中心”反映了当时江南地区不再以粮食种植为主,说明工商业获得较大发展,故B正确;仅凭材料信息无法说明江南地区失去经济中心的地位,故A错误;材料未涉及世界市场的影响,故C错误;江南地区不再以粮食种植为主,不能体现经济结构日趋单一化,故D错误。真题演练知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化4.(2020·全国Ⅱ卷·27)明代官营手工业实行工匠制度,生产官府所需物资。明中叶后,官府往往直接向匠户征收银两而不征用其生产的产品,此现象持续增多。这反映了( )A.白银已取代其他货币B.雇佣劳动成为主要用工方式C.民营手工业发展受挫D.官营手工业的地位遭到削弱【解析】由材料“官府往往直接向匠户征收银两而不征用其生产的产品”可知随着生产力的发展,国家用货币征收取代了对工匠的实物征收,工匠不再专一于物资生产,削弱了官营手工业的地位,故选D项;材料并未提及市场流通的货币形式,“已取代”表述过于绝对,排除A项;明中后期出现的资本主义萌芽发展缓慢,雇佣劳动并未发展为主要的用工方式,排除B项;材料强调的是官营手工业而非民营手工业的发展,排除C项。D真题演练夯实基础知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)社会经济的发展3.商业:美洲在17世纪和18世纪分别生产了3.7万吨和7.5万吨白银,两个世纪合计8.1万吨运到欧洲 。在欧洲获得的白银中,大约一半(3.9万吨)又转手到亚洲,这些白银最终主要流入中国……在1800年以前的两个半世纪里,中国获得了大约6万吨白银,大概占世界有记录的白银产量的一半。中国大量的生丝、丝绸、棉布流向各国,这就是著名的“丝–银”对流。——摘编自贡德·弗兰克《白银资本——重视经济全球化中的东方》相对应于16-18世纪的欧洲商业革命,一些学者认为16-18世纪的中国也发生了一场商业革命。其主要表现为全国五大经济区域的形成以及以十大商帮为贸易主体的大宗商品远距离贸易的发展……海外白银的大量流入促进了明清社会的白银货币化……中国的国内市场与国际市场被紧密地联系了起来。但其发展同样受到强大的阻碍,最终难以长成一支独立的力量。——摘自张丽《第一次经济全球化与中国》(2)商帮出现:一些地方的人以经商闻名,形成势力雄厚的商人群体,如徽商和晋商。(1)白银逐渐成为普遍流通的货币:自明朝中期起,美洲等地的白通过海外贸易银大量流入,促进了长途和大额贸易的发展,也有利于资本的聚集。夯实基础知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)社会经济的发展3.商业:据统计,宋代江浙地区在行政中心之外,出现了71个市镇,明代达316个,清代增至479个……这些市镇充斥着牙行、布行与手工作坊,收纳周边个体户的产品,进行深加工,吸引外地客商,行销远方市场。——赵冈《中国城市发展史论集》室之称雄者,江南则推新安,江北则推山右。——(明)谢肇淛《五杂俎》(2)商帮出现:一些地方的人以经商闻名,形成势力雄厚的商人群体,如徽商和晋商。(1)白银逐渐成为普遍流通的货币:自明朝中期起,美洲等地的白通过海外贸易银大量流入,促进了长途和大额贸易的发展,也有利于资本的聚集。(3)工商业市镇的发展:在工商业发达地区和交通要冲,兴起了一大批以经济功能为主的工商业市镇,商业活跃,人口密集,成为地区贸易网络。真题演练知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化5.(2022·全国I卷·27)明后期有士人称,江南流行“好名喜夸”之风,家中但凡有千金之产,必定会营建一园,“近聚土壤,远延木石,聊以矜眩于一时耳”,但“俗气扑人”。这可用于说明( )A. 士大夫传统观念的颠覆B. 世俗化审美趣味的初现C. 士农工商社会结构解体D. 江南市镇工商业的繁荣【解析】结合所学可知,明后期随着商品经济的发展,江南地区出现了资本主义萌芽、市镇普遍兴起,市镇经济对传统的社会意识、当地风俗产生冲击,形成了“好名喜夸”之风,D项正确;“颠覆”表述过于绝对,士大夫传统观念仍是以儒家思想为主,排除A项;宋朝时期甚至更早以前就已有世俗化审美趣味,“初现”表述错误,排除B项;明清时期社会结构总体稳定,“解体”表述错误,排除C项。故选D项。D夯实基础知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化(二)社会经济的局限性国家太平日久,人民户口百倍于前。地无不耕之土,水无不网之波,山无不采之木石,而终不足以供人之用。——乾隆年间《吴县志》从三部中国农书中可以看出明清时期中国农业存在的问题:王祯的《农书》(1313年)、徐光启的《农政全书》(1628年)、鄂尔泰等编的《授时通考》(1742年)。后面两部书所开列的农具清单,几乎是前一本书的重复。品种没有增加,性能没有改变……——摘编自珀金斯《中国农业的发展1368~1968年》1.人地矛盾突出,农业技术停滞不前。2.男耕女织、自给自足的传统小农经济仍占据优势;夯实基础知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化(二)社会经济的局限性1.人地矛盾突出,农业技术停滞不前;2.男耕女织、自给自足的传统小农经济仍占据优势;凡置产业,自当以田地为上,市廛(chán,店铺)次之,典当铺又次之。——清·钱泳《履园丛话》以徽商为代表的富商大贾 …… 贿赂官府关卡,广结政界要人,其费占其利润比例,有人估计约不低于40% …… 他们或以捐纳的方式,谋一“功名”虚衔以求保护,更将希望寄托于子孙后裔 “光宗耀祖” ,投资科举,以摆脱“贱籍” 。── 王家范《中国历史通论》乾纲独断,乃本朝家法。自皇祖、皇考(雍正)以来,一切用人听言,大权从未旁假。——《清高宗实录》卷2325.日益僵化的专制统治,压制和阻碍着社会的进步和转型。3.重农抑商与海禁政策影响社会转型;4.“士农工商”的思想观念影响了国人资本转化的进程;核心突破知识拓展一:明朝的白银货币化第12讲:明至清中叶的经济与文化洪武八年(1375年)发行“大明通行宝钞”之后,明朝下令禁止金银流通,专行纸钞。但成弘年间以后,宝钞己失去货币的信誉和价值,民间支付所用主要是白银。正是这种来自民间的强大驱动力迫使明朝统治者承认既定事实,白银遂成为法定货币。明代中国对白银货币的需求很大程度上是由赋税货币化引起的,而这种赋税货币化的动力来自政府的财政体系运作的需要。巨大的白银需求引起供给严重不足,为获得白银,明中叶以后政府开放海上贸易。据统计,“自隆庆五年(1571年)马尼拉开港以来,到明末的七八十年间,经由菲律宾流入中国的美洲白银,可能在6000万比索以上,约合4000多万库平两。”当海外白银成为明代白银重要来源时,中国经济就日益融入美洲白银主导的世界资本市场。——摘编自陈昆《宝钞崩坏、白银需求与海外白银流入对明代白银货币化的考察》1.根据材料并结合所学,分析明朝货币白银化的原因?原因:①宝钞崩坏;②政府赋役货币化政策的推动;③民间和官方对白银的大量需求;④海禁政策放松,海外贸易发展;⑤新航路开辟后,海外白银大量流入;⑥商品经济的发展。2.形成:万历年间(1581年),张居正在全国推 行“一条鞭法”,实行赋役合并、一概折银,标志着白银货币化的最终形成。 核心突破知识拓展一:明朝的白银货币化第12讲:明至清中叶的经济与文化3.根据材料并结合所学,分析明朝货币白银化的影响?白银货币化加快了货币流通,带来了整个明代社会结构的变动。白银货币化也约束了当权者滥发货币的权利,切断了明王朝通向恶性通货膨胀之路,这也大大推动了生产和贸易的增长。——摘编自陈昆《宝钞崩坏、白银需求与海外白银流入对明代白银货币化的考察》15世纪末白银货币化在社会内部的膨胀,已促进了海外贸易和移民潮的出现,使得货币和财产进一步活跃起来,唤起了人们新的、更大的白银货币需求……隆庆初年,明朝不仅以法权形式确立了白银的主币地位,而且还在福建漳州开海和在广东澳门开港。同时明代的赋役改革虽然名称不一,内容也不完全一致,但是几乎无一例外地都把折银征收作为最主要的一项改革内容,赋役折银是明代白银货币化的重要表现形式。——摘编自万明《中国的“白银时代”与国家转型》影响:①改变了中国传统的货币体系;②促进了赋役制度的变革;③抑制了恶性通货膨胀;④影响了政府对外贸易政策的改变;⑤促进商品经济发展,有利于资本主义萌芽的发展;⑥推动中国加强与世界经济的联系;⑦推动白银成为世界货币。真题演练知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化6.(2020济南市二模·4)康熙二十三年(1684年)直属中央户工两部的宝泉、宝源两京局铸钱3.4亿~4.6亿文,18世纪中叶以后每年铸钱约14亿文,较前增加了2~3倍。各省铸钱增长更快,年铸钱总数保持在30亿文以上。这一变化主要是因为( )A. 人口增长非常迅速B. 商贸规模日渐扩大C. 财政体系逐渐完善D. 白银大量流入中国【解析】依据材料,结合所学可知,清朝实行白银、制钱并行制,大数用银,小数用钱,以钱辅银。随着新航路的开辟,美洲白银大量流入中国,导致市场上银多钱少,势必引起银钱比价的变化。为平抑钱价,官方大幅度增加了制钱的投放量,故D选项正确。A选项人口增长非常迅速与B选项商贸规模日渐扩大与政府增发货币构不成因果关系,排除AB项。C选项财政体系逐渐完善应是这一举措的结果,而非原因,排除C项。D夯实基础知识储备二:明清思想领域的变化第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)变化的原因1.经济:2.政治:3.思想:4.社会:商品经济发达和资本主义萌芽的产生,但受到封建制度的严重阻碍;专制统治的强化,社会矛盾日益加深;程朱理学获得官方尊崇后失去活力、统治者厉行思想文化专制政策,西学东渐开阔了部分民众的智慧;新兴市民阶层日益发展壮大。夯实基础知识储备二:明清思想领域的变化第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)变化的表现:1.阳明心学(明朝中期)进入明代中叶以后,新经济因素滋长,城镇规模不断扩大,社会危机在不断加深。王阳明以为当时读书人沉溺于理学,无补于社稷安危。他力求建立有效的统治学说,认为一切事物都产生于人心,说“心外无物,心外无理”。同时王阳明也提出人人皆有良知,人人都可以成为圣人,“见父自然知孝,见兄自然知悌,见孺子入井,自然知恻隐,此便是良知”。他还提出“以吾心之是非为是非”,不必以孔丘和朱熹的语录为真理。程朱理学主张天理的他律性,天理成为外在的道德律令。王阳明良知自律思想架起了道德内化与道德外化的桥梁,高扬了个体的自主性和自律性,从而把人从外在天理的奴性中解放出来,从这个意义上说,有人称王阳明为中国的马丁 路德,确有一定道理。——摘编自胡万年《王阳明良知自律的研究》等思考:依据材料并结合教材第85页,概括王阳明的思想主张。王守仁世界观:良知(心)即理,理在心中,先天固有,私欲蒙蔽,主观唯心。方法论:致良知(知行合一)王阳明含义:知和行产生于心,良知是知,致良知是行,用良知支配自己的行为实践。影响:1.强调主观能动性,激励人们奋发图强;2.以内心为标准,隐含平等和叛逆色彩;3.为李贽思想奠定基础。陆王心学程朱理学但不能科学说明实践和认识之间的关系。夯实基础知识储备二:明清思想领域的变化第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)变化的表现:1.阳明心学(明朝中期)夯实基础知识储备二:明清思想领域的变化第12讲:明至清中叶的经济与文化材料一夫天生一人,自有一人之用,不待取给于孔子而后足也。若必待取足于孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎。——《焚书》材料二世间种种,皆衣与饭类耳。…追求物质享受乃是“秉赋之自然”“谓圣人不欲富贵,未之有也”。那些满口仁义道德、纲常礼教的道学先生,也不过是借理学这块敲门砖来为自己谋取高官厚禄罢了。李贽斥责他们“被服儒雅,行若狗彘。”材料三 李贽说:“有好女子便立家,何必男儿?”并赞扬卓文君私奔再嫁司马相如“正获身,非失身”,“当大喜,何耻为?”夯实基础知识储备二:明清思想领域的变化第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)变化的表现:2.离经叛道的李贽(明朝末年)(1)主张:①反对存天理灭人欲,认为穿衣吃饭即人伦物理;②提倡个性自由,蔑视权威和教条,否定传统伦理道德标准。(2)评价:①具有鲜明的反封建色彩和战斗精神;②有力冲击了封建礼教和整个儒学正统思想;③推动人们的思想解放和反封建民主思想的产生。3.人文启蒙新思潮(明末清初)明清之际,中国处在由传统社会向近代社会过渡的关键期,……人们对理学产生了深深的信仰危机。为了矫正理学所带来的社会弊端,……于是,明朝中后期,在复兴古学(经学)的潜流中,从封建社会的母体中产生了一股在批判宋明理学过程中逐渐形成的……实学思潮……从而开启了明清之际怀疑、揭露、批判封建专制制度的序幕,成为明清之际人文启蒙思潮的一个重要内容。——王杰《明清之际:思想的冲突、批判与创新》黄宗羲顾炎武王夫之夯实基础知识储备二:明清思想领域的变化第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)变化的表现:材料1:今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。……然则为天下之大害者,君而已矣。──黄宗羲《明夷待访录·原君》材料2:“以明心见性之空言,代修己治人之实学,股肱惰而万事荒,爪牙亡而四国乱。神州荡覆,宗庙丘墟。”——顾炎武《日知录》材料3:“以天下论者,必循天下之公,天下非一姓之私也。”──王夫之《读通鉴论》项目内容同政治经济思想异黄宗羲顾炎武王夫之反对君主专制独裁。主张“工商皆本”。批判地继承儒学,主张“经世致用”。继承先秦民本思想,批判君主专制制度。倡导经世致用,主张到实践中求真知。是古代唯物主义理论的集大成者。明末清初黄宗羲、顾炎武、王夫之思想异同:“天下兴亡,匹夫有责”(顾)3.人文启蒙新思潮(明末清初)夯实基础知识储备二:明清思想领域的变化第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)变化的表现:清初三大儒黄宗羲、顾炎武、王夫之的哲学思想是对明末道德人心危机的坚强回应……理学作为当时的主流意识形态,已无力承担儒家道德担当与社会教化功能。他们认为,理学中杂糅释老,导致士人或耽空无用或放荡无耻,从而带来严重的社会问题。他们共同主张理气、道器、心性一元论,其目的在于将释老的空无思想驱逐出儒门,从而净化儒学,应对变化了的社会现实。在社会道德人心坍塌之际,他们全部的哲学努力,既不是什么“启蒙”,也不是对理学的接着讲,而是扬弃或终结理学,以呼唤儒家基本价值观念的重新回归。——武道房《明末道德人心问题与清初三大儒的哲学重建》(1)积极:传统儒学的批判继承,使我国传统文化重新焕发了生机,构成中国早期反封建民主启蒙思想的源头,具有解放思想和反封建专制斗争的历史进步性。(2)消极:从内容看,未形成完整的理论体系(在本质上还未跳出传统儒学的范畴,不是资产阶级性质的民主思想);从地位看,在当时没有形成主流;从影响看,未能使中国社会实现社会的转型,影响有限。3.人文启蒙新思潮(明末清初)夯实基础知识储备二:明清思想领域的变化第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)变化的表现:【思考】根据材料并结合所学知识,分析明末清初人文启蒙新思潮的影响?真题演练知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化7.(2020·山东高考·5)黄宗羲提出,古代圣王倡行“崇本抑末”,其中“抑末”是指禁绝与巫蛊、奇技淫巧等相关的无益于民生的工商业,而有利于民生的工商业皆属本业。他作出这一论断旨在( )A.表达对社会现实的不满B.论证变革经济政策的合理性C.宣扬经世致用思想D.促进资本主义萌芽发展【解析】根据材料“‘抑末’是指禁绝与巫蛊、奇技淫巧等相关的无益于民生的工商业,而有利于民生的工商业皆属本业”可知黄宗羲反对重农抑商,主张工商皆本,他作出这一论断的主要目的是论证变革经济政策的合理性,故选B项;“表达对社会现实的不满”是这一论断反映的本质,并非其作出这一论断主要目的,排除A项;经世致用,是指学问必须有益于国事,与材料主旨“崇本抑末”的经济思想不符,排除C项;根据材料“‘抑末’是指禁绝与巫蛊、奇技淫巧等相关的无益于民生的工商业,而有利于民生的工商业皆属本业”可知黄宗羲在论述本末的关系,主张工商皆本,并未涉及此时的新经济因素“资本主义萌芽”,排除D项。B夯实基础知识储备三:明清时期的文学艺术第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)小说1.表现夯实基础知识储备三:明清时期的文学艺术第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)小说2.原因⑤统治者实行文化专制,文人只得借小说抒发个人情感。夯实基础知识储备三:明清时期的文学艺术第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)小说3.特点夯实基础知识储备三:明清时期的文学艺术第12讲:明至清中叶的经济与文化冯梦龙:《喻世明言》第十八卷《杨八老越国奇逢》元朝至大年间,西安府有个读书人杨老八,读书科举屡试不中,家里入不敷出,杨老八决定南下弃儒从商,妻子也欣然支持。后在归家途中被倭寇掳走,十九年后随倭寇再次南下,倭寇被剿灭后杨老八向郡守禀明冤情,竟发现郡守正是其子杨世道,一家终团聚。曹雪芹:《红楼梦》第二回《贾夫人仙逝扬州城 冷子兴演说荣国府》凡山川日月之精秀只钟于女儿,须眉男子不过是些渣滓浊沫而已。我见了女儿便清爽,见了男子便觉得浊臭逼人汤显祖:《牡丹亭》官家千金杜丽娘对梦中书生柳梦梅倾心相爱,竟伤情而死,化为魂魄寻找现实中的爱人,人鬼相恋,最后起死回生,终于与柳梦梅永结同心的故事。下列小说情节反映了明清社会风气的哪些变化?财富观:崇尚奢侈,拜金逐利伦理观:女性地位改善婚恋观:追求真挚情爱的人文潮流真题演练知识储备一:明清社会经济的发展与危机第12讲:明至清中叶的经济与文化8.(2022·湖南省长沙市新高考适应性考试·5)据表1,可知当时( )A.戏曲发展达到成熟阶段B.作曲成为士人谋生手段C.士人借景抒情阐述哲理D.人们渴望突破理学束缚代表作者作品名句关汉卿《窦娥冤》地也,你不分好歹何为地?天也,你错勘贤愚枉做天!白朴《梧桐雨》杏花雨红湿阑干,梨花雨玉容寂寞,荷花雨翠盖翩翩,豆花雨绿花萧条。马致远《天净沙》枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。郑光祖《倩女离魂》看江上晚来堪画,玩冰壶潋滟天上下,似一片碧玉无瑕。王实甫《西厢记》碧云天,黄花地,西风紧。北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。【解析】这几则材料的主题是歌颂爱情及人性,表明伴随着商品经济的发展,人们渴望突破理学的束缚,故选D项;元杂剧的出现标志戏曲发展到成熟阶段,而材料主要强调杂剧中表现的思想,排除A项;此时的杂剧成为文人表达内心苦闷的工具,排除B项;材料体现的是市民文化的发展,并非是借景抒情,排除C项。D夯实基础知识储备三:明清时期的文学艺术第12讲:明至清中叶的经济与文化(二)戏曲夯实基础知识储备三:明清时期的文学艺术第12讲:明至清中叶的经济与文化◆京剧:清朝道光年间,以徽班为基础,融合徽、汉二调,吸取昆曲和其他地方戏的艺术成分,形成京剧,同光年间,京剧走向成熟,涌现出“同光十三绝”的著名艺人,并逐渐成为全国最流行的剧种。◆京剧的特点:①以表演历史故事为主;②角色分生、旦、净、丑四大行当;③唱、念、做、打有机结合;④多采用虚拟性和抽象性的动作。『四大行当』京剧行当的划分,是从昆曲和徽、汉等古老剧种衍化而来的。起初号称"十门角色",即生、旦、末、外、净、丑、杂、上手、下手和流行。随着京剧表演艺术的发展和演出剧目的不断丰富,要求演员适应各类角色的表演需要,遂使原有的行当逐渐被打破。于是,后来简化成生、旦、净、丑四大行。行当、脸谱、戏服构成京剧文化。夯实基础知识储备四:明清时期的科技第12讲:明至清中叶的经济与文化(一)传统科技1.重要科技著作:(1)代表:李时珍的《本草纲目》、徐光启的《农政全书》和宋应星的《天工开物》等科技著作,分别记载了中医药学、农学、工艺学的知识。(2)特点:在各自领域对传统科技进行了总结。2.徐宏祖的《徐霞客游记》是一部地理和地质学名著。《本草纲目》《天工开物》徐霞客游记夯实基础知识储备四:明清时期的科技第12讲:明至清中叶的经济与文化(二)典籍编纂1.明成祖时,编成了中国古代最大的类书——《永乐大典》。2.清乾隆后期,编成了中国古代最大的丛书——《四库全书》。《永乐大典》(局部)《四库全书》(局部)【知识链接】①类书,是古代起工具书作用的资料汇编著作。根据具体内容摘录各种不同书籍上的材料,分门别类重新编排,以便学者查找。②丛书,是多部书籍的汇编。将不同的书搜集到一起一并出版,原则上保持各书原貌。夯实基础知识储备四:明清时期的科技第12讲:明至清中叶的经济与文化(三)西学东渐李之藻、利玛窦《坤舆万国全图》,现藏于南京博物院阅读下列图与表中的中国古代科技发明占世界比重趋势图:年代科技发明(件)中国世界其他国家项目数百分比项目数百分比公元1~400年452862%1738%公元401~1000年453271%1329%公元1001~1500年673857%2943%公元1501~1840年472194%45396%请回答:依据材料说明中国古代科技发明占世界比重的两个显著变化的特点。结合所学知识分析形成这两个特点的历史原因。变化特点:秦汉至明朝前朝,中国科技发明一直领先于世界其他国家;明朝中期以后至鸦片战争前,中国科技发明落后于世界其他国家。原因①:秦汉至明朝前期,专制主义中央集权制度完善;封建经济繁荣;中国古代文化源远流长;各民族交流密切,民族融合加强。原因②:明朝中后期以后,封建制度渐趋衰落;君主专制主义钳制了思想文化事业的发展;实行闭关锁国的政策,中国开始落后于世界历史发展潮流;西方国家资本主义经济迅速发展,确立了先进的资本主义制度,理性主义确立,促进了科技的迅猛发展。夯实基础知识储备四:明清时期的科技第12讲:明至清中叶的经济与文化延伸拓展:明清时期影响中西科技发展的因素有哪些?类别中国西方经济政治外交思想自然经济占主导地位,其分散、封闭的特性,使科技发展缺少应有的动力。封建专制制度强化,阻碍了中国社会的发展和进步闭关锁国政策,阻碍了中国和世界的交流。“八股取士”和“文字狱”盛行,知识分子思想受到禁锢资本主义萌芽产生发展,对科技提出了更高的要求,成为科技发展的巨大动力资产阶级代议制在许多国家确立,为科技发展提供了良好的社会环境和制度保障殖民扩张,市场扩大,带动了科技的发展和进步文艺复兴、启蒙运动带来的思想解放。面向现实,重视实践,崇尚理性的追求蔚然成风夯实基础知识储备四:明清时期的科技第12讲:明至清中叶的经济与文化第12讲:明至清中叶的经济与文化思考:明至清中叶是“繁荣”还是“悲歌”?观点一:繁荣理由:①综合国力明显提高,仍属世界强国。②农耕经济高度发展,经济总量世界第一,资本主义萌芽产生和发展。③具有早期启蒙色彩的进步思想产生。④传统科技仍然居世界前列。⑤文学艺术领域异彩纷呈,承古萌新。观点二:悲歌理由:①封建制度渐趋衰落。②小农经济占统治地位,资本主义萌芽发展缓慢。③没有产生近代科技。④思想文化僵化、专制和落后。⑤西方迅速崛起,逐渐进入工业文明时代,中西力量对比迅速逆转。这一时期多方面的发展并没有突破传统政治体制、社会结构以及儒家思想体系的构架……与同一时期西方国家开始由传统农业社会向现代工业社会的飞跃相比,中国前进的脚步显得迟滞而迂缓。——张岂之主编《中国历史·元明清卷》

同课章节目录