第15讲 辛亥革命 课件(共41张PPT)--2023届高三统编版(2019)必修中外历史纲要上一轮复习

文档属性

| 名称 | 第15讲 辛亥革命 课件(共41张PPT)--2023届高三统编版(2019)必修中外历史纲要上一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-21 14:26:37 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

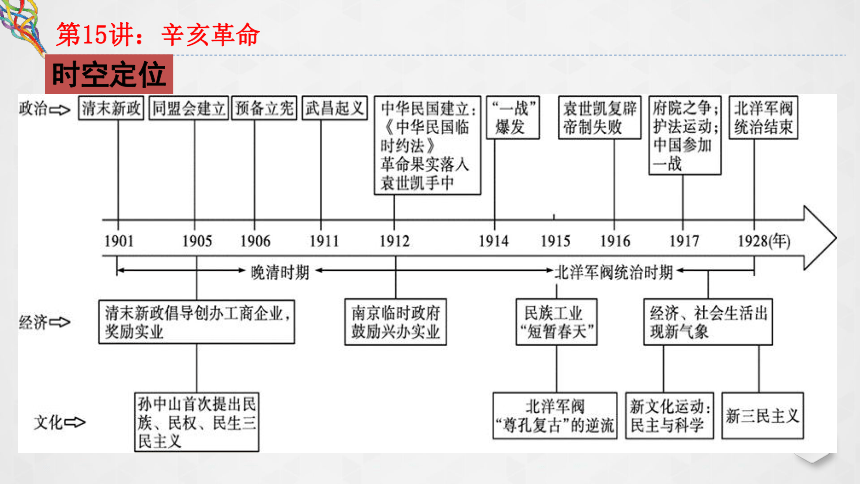

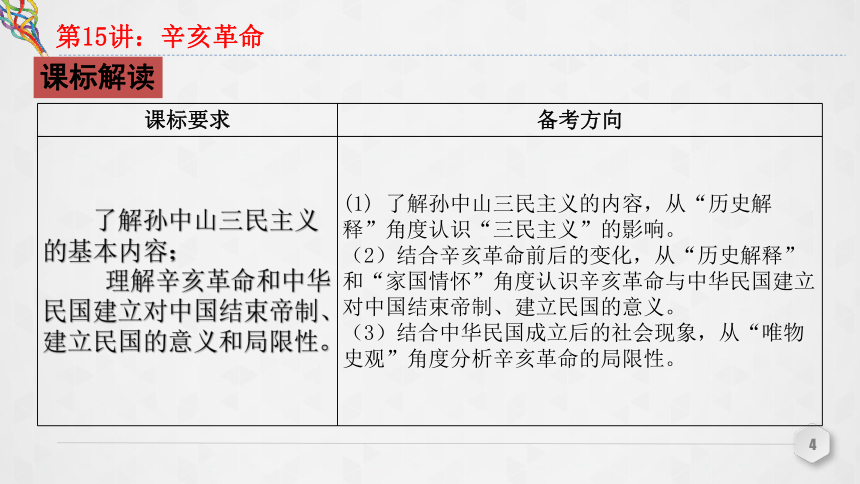

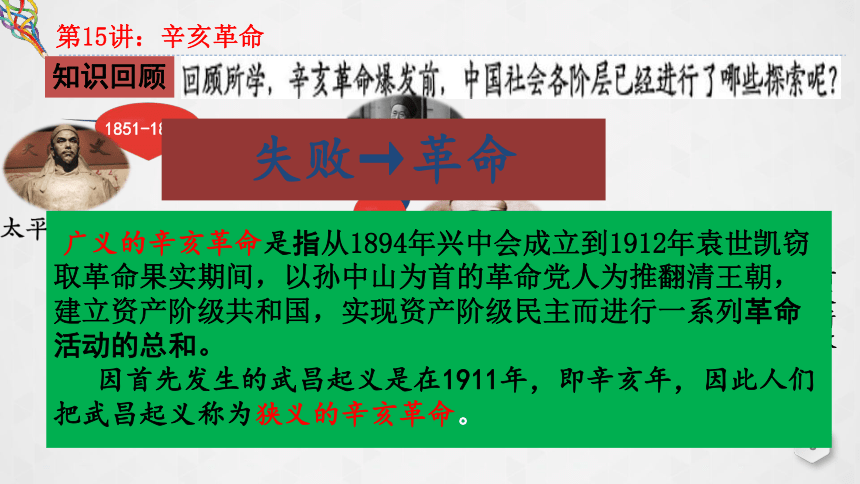

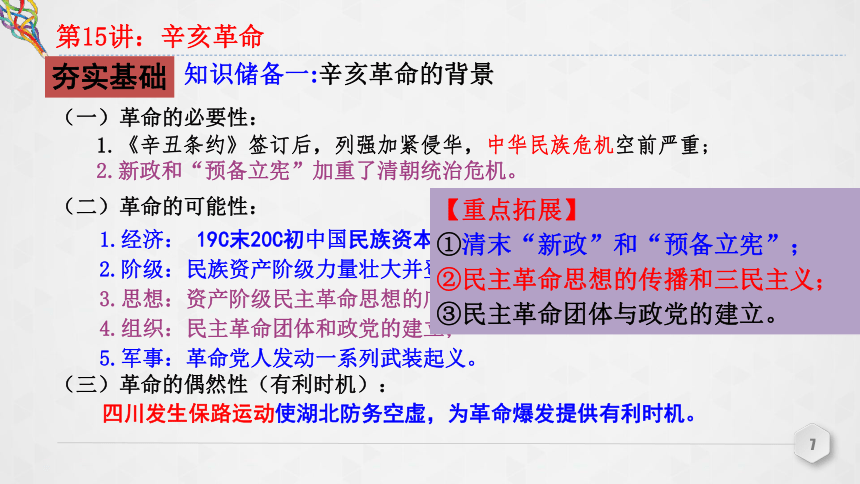

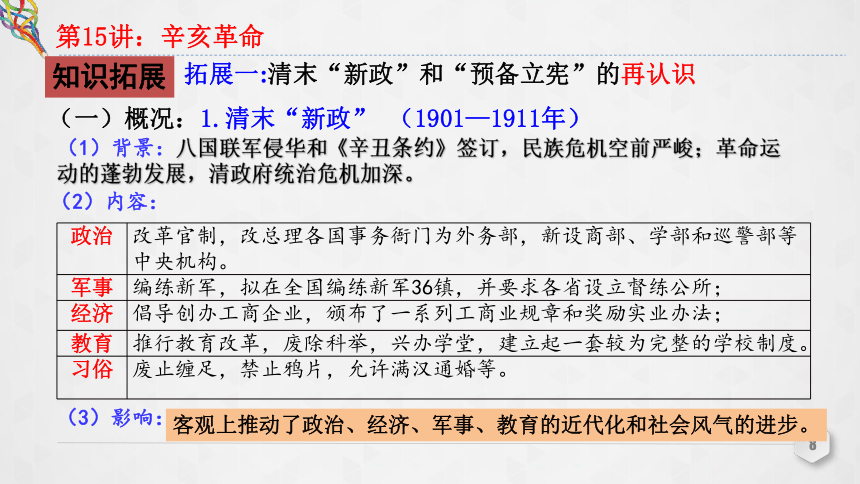

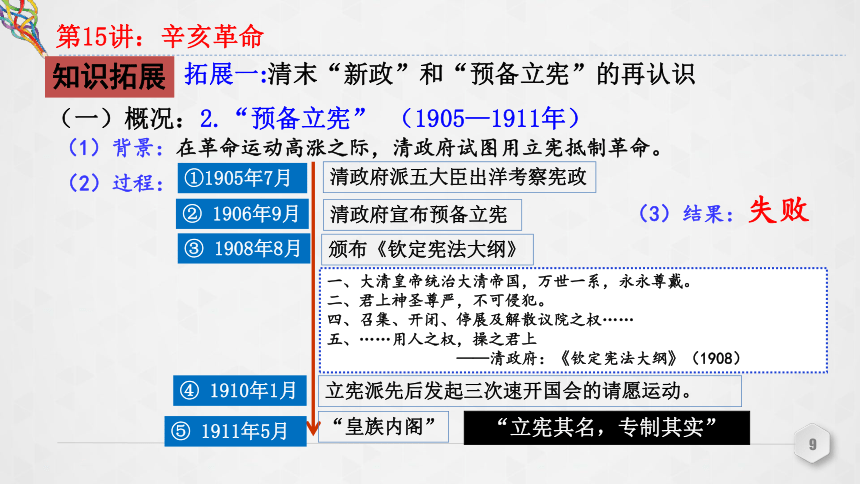

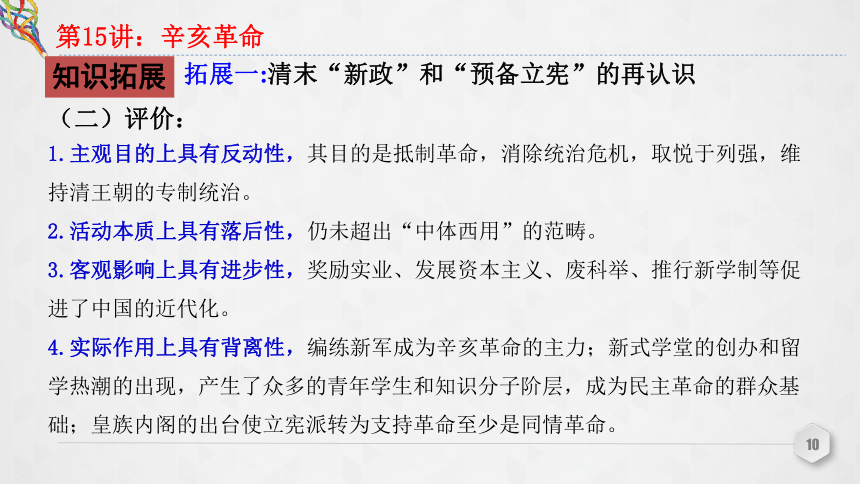

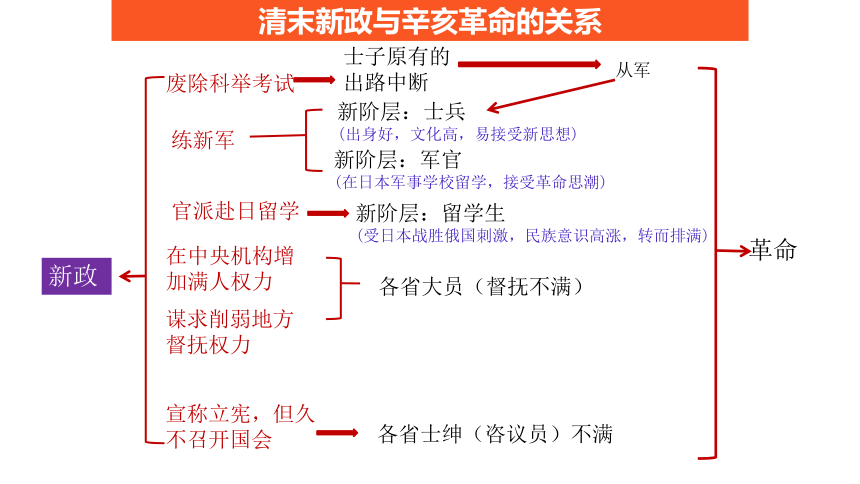

第七单元:辛亥革命与北洋军阀的统治(1912 ---1927年)第15讲:辛亥革命统编新教材2023届高考一轮复习资料第15讲:辛亥革命时空定位高考考情第15讲:辛亥革命时间全国卷地方卷2018【Ⅰ】41(2)·清末地方自治的背景11月浙江高考12·中华民国临时政府的政体4月浙江高考27·辛亥革命的背景江苏8·辛亥革命的背景2019天津7·辛亥革命北京37·中华民国成立2020【Ⅰ】45·清末新政颁布商务法规【Ⅲ】29·清帝退位2021湖南8·辛亥革命的背景;6月浙江选考11·辛亥革命的意义;1月浙江高考11·资产阶级民主革命的兴起;广东7·民生主义诞生的思想来源2021湖北卷7·中华民国成立课标解读课标要求备考方向了解孙中山三民主义的基本内容;理解辛亥革命和中华民国建立对中国结束帝制、建立民国的意义和局限性。(1)了解孙中山三民主义的内容,从“历史解释”角度认识“三民主义”的影响。(2)结合辛亥革命前后的变化,从“历史解释”和“家国情怀”角度认识辛亥革命与中华民国建立对中国结束帝制、建立民国的意义。(3)结合中华民国成立后的社会现象,从“唯物史观”角度分析辛亥革命的局限性。第15讲:辛亥革命阶段特征第15讲:辛亥革命1.政治:资产阶级民主革命的高涨是这一时期的主流。1911年武昌起义的爆发,揭开了辛亥革命的序幕,实现了20世纪中国的第一次历史巨变。1912年开始,北洋军阀逐步建立起专制独裁统治,以孙中山为首的革命党人为维护民主共和进行了一系列不懈的斗争,但都以失败告终。中国处于寻找新革命道路的十字路口。2.经济:这一时期,特殊的内外环境使民族资本主义获得短暂发展的机会,民族工业迅速发展,资产阶级和产业工人队伍迅速壮大。3.思想文化:这一时期,民主共和、实业救国、民主科学、社会主义等各种思潮风起云涌,激荡全国。其中,以五四运动为界,新文化运动主流思想经历了由宣传民族资产阶级民主主义到社会主义的转折,推动了新民主主义革命的到来。知识回顾第15讲:辛亥革命1851-186419C60S-90S18981900前后《辛丑条约》签订后清末新政失败→革命广义的辛亥革命是指从1894年兴中会成立到1912年袁世凯窃取革命果实期间,以孙中山为首的革命党人为推翻清王朝,建立资产阶级共和国,实现资产阶级民主而进行一系列革命活动的总和。因首先发生的武昌起义是在1911年,即辛亥年,因此人们把武昌起义称为狭义的辛亥革命。夯实基础知识储备一:辛亥革命的背景第15讲:辛亥革命(一)革命的必要性:(二)革命的可能性:(三)革命的偶然性(有利时机):1.《辛丑条约》签订后,列强加紧侵华,中华民族危机空前严重;2.新政和“预备立宪”加重了清朝统治危机。1.经济:19C末20C初中国民族资本主义初步发展;2.阶级:民族资产阶级力量壮大并登上政治舞台;3.思想:资产阶级民主革命思想的广泛传播与三民主义的提出;4.组织:民主革命团体和政党的建立;5.军事:革命党人发动一系列武装起义。四川发生保路运动使湖北防务空虚,为革命爆发提供有利时机。【重点拓展】①清末“新政”和“预备立宪”;②民主革命思想的传播和三民主义;③民主革命团体与政党的建立。知识拓展拓展一:清末“新政”和“预备立宪”的再认识第15讲:辛亥革命(2)内容:政治改革官制,改总理各国事务衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构。军事编练新军,拟在全国编练新军36镇,并要求各省设立督练公所;经济倡导创办工商企业,颁布了一系列工商业规章和奖励实业办法;教育推行教育改革,废除科举,兴办学堂,建立起一套较为完整的学校制度。习俗废止缠足,禁止鸦片,允许满汉通婚等。(1)背景:八国联军侵华和《辛丑条约》签订,民族危机空前严峻;革命运动的蓬勃发展,清政府统治危机加深。(3)影响:客观上推动了政治、经济、军事、教育的近代化和社会风气的进步。(一)概况:1.清末“新政”(1901—1911年)知识拓展拓展一:清末“新政”和“预备立宪”的再认识第15讲:辛亥革命(一)概况:2.“预备立宪”(1905—1911年)(1)背景:在革命运动高涨之际,清政府试图用立宪抵制革命。(2)过程:①1905年7月清政府派五大臣出洋考察宪政③1908年8月颁布《钦定宪法大纲》立宪派先后发起三次速开国会的请愿运动。“皇族内阁”⑤ 1911年5月④ 1910年1月“立宪其名,专制其实”② 1906年9月清政府宣布预备立宪一、大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。二、君上神圣尊严,不可侵犯。四、召集、开闭、停展及解散议院之权……五、……用人之权,操之君上——清政府:《钦定宪法大纲》(1908)(3)结果:失败知识拓展拓展一:清末“新政”和“预备立宪”的再认识第15讲:辛亥革命(二)评价:1.主观目的上具有反动性,其目的是抵制革命,消除统治危机,取悦于列强,维持清王朝的专制统治。2.活动本质上具有落后性,仍未超出“中体西用”的范畴。3.客观影响上具有进步性,奖励实业、发展资本主义、废科举、推行新学制等促进了中国的近代化。4.实际作用上具有背离性,编练新军成为辛亥革命的主力;新式学堂的创办和留学热潮的出现,产生了众多的青年学生和知识分子阶层,成为民主革命的群众基础;皇族内阁的出台使立宪派转为支持革命至少是同情革命。新政

废除科举考试

练新军

官派赴日留学

在中央机构增加满人权力

谋求削弱地方督抚权力

宣称立宪,但久不召开国会

士子原有的出路中断

从军

新阶层:军官

(在日本军事学校留学,接受革命思潮)

新阶层:留学生

(受日本战胜俄国刺激,民族意识高涨,转而排满)

各省大员(督抚不满)

各省士绅(咨议员)不满

革命

清末新政与辛亥革命的关系

新阶层:士兵

(出身好,文化高,易接受新思想)

链接高考拓展一:清末“新政”和“预备立宪”的再认识第15讲:辛亥革命1.(2022.广东卷7)清末《游学译编》上刊登的《劝同乡父老遣子弟航洋游学书》云:“向之极可慕恋之科举的虚荣者,今已为蕉梦矣。而出洋学成,量与出身,已见明谕,宦达之路、利禄之路、学问之路、名誉之路,胥于是乎在。”这反映了当时( )A.出洋留学受到社会的广泛支持B.落第士人成为官派留学生主要来源C.新政改革加快了社会结构变动D.科举停废改变了国人的中西体用观B2.塞缪尔·亨廷顿认为:“19世纪的君主实行现代化是为了阻挡帝国主义,20世纪的君主实行现代化是为了阻挡革命。”中国近代史上,与该说法相对应的历史事件分别是()A.洋务运动二次革命B.戊戌变法清末新政C.戊戌变法辛亥革命D.洋务运动戊戌变法C链接高考拓展一:清末“新政”和“预备立宪”的再认识第15讲:辛亥革命(2020·全国卷Ⅰ·45)材料 表2 清末新政时期部分商务法规、章程内容——摘编自朱英《晚清经济政策与改革措施》等(1)根据材料,概括清末新政在振兴商务方面采取的措施。(6分)(2)根据材料并结合所学知识,简析材料中的法规、章程对传统商业的突破性意义。(9分)商会简明章程(1904年)商务繁富之区设立商务总会,商务发达稍次之地则设商务分会。商人通例(1904年)肯定商人的地位,规定享有的权利和应遵循的通行规则等。公司律(1904年)规定公司的创办程序、组织形式与经营方式,商办公司与官办公司、官商合办公司“享一体保护之利益”。奖给商勋章程(1906年)凡制造新式机器者,奖以三等至一等商勋,赏加四品至二品顶戴。华商办理农工商实业爵赏章程(1907年)凡集股创办企业的华商,根据资本额多少,可分别获一、二、三等子爵和三品卿、四品卿爵赏。(1)广泛组织商会;制定商律,保护商人开办公司的各项权益;对商人授予商勋和爵位。(2)否定了抑商政策,提高了商人的社会地位;动摇了传统义利观;突破了旧式商业组织的束缚。知识拓展拓展二:民主革命思想的传播和三民主义第15讲:辛亥革命(一)民主革命思想的传播1.原因:①新式学堂的兴起;②留学生教育的发展;③西学东渐社会氛围的影响。2.中心:东京、上海3.内容:宣扬西方的民主、自由、平等、博爱等。4.主要活动:(1)报业:1901年东京发刊《国民报》、1902年中国资产阶级革命民主派国内第一份报纸《苏报》、1905年《民报》(2)翻译西方书籍:卢梭《社会契约论》——政权孟德斯鸠《论法的精神》——宪政(3)著书:章太炎:《驳康有为论革命书》邹容:《革命军》陈天华《警世钟》、《猛回头》知识拓展拓展二:民主革命思想的传播和三民主义第15讲:辛亥革命(一)民主革命思想的传播1905年部分留日学生群体合影科举制的废除,割裂了皇权与民间联系的纽带,并为辛亥革命准备了后备力量——留学生和新军。——《从科举制度的废除看近代以来的文化断裂》张之洞:各省出洋游学诸生......不思朝廷之恩,不念官师之教,乃歆羡逆党,稍有一艺片长,转作反噬倒戈之用。知识拓展拓展二:民主革命思想的传播和三民主义第15讲:辛亥革命(二)三民主义1.提出:1905年8月,中国同盟会成立,孙中山提出“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”,成为中国同盟会的纲领。在同盟会机关报《民报》发刊词中,孙中山首次提出民族、民权、民生三大主义,合称“三民主义”。知识拓展拓展二:民主革命思想的传播和三民主义第15讲:辛亥革命(二)三民主义2.内容及评价:民族主义(前提)民权主义(核心)民生主义(补充)来源内容局限性进步性实践驱除鞑虏,恢复中华创立民国平均地权用革命手段推翻帝国主义支持的清朝封建统治通过政治革命,推翻帝制,建立资产阶级民主共和国核定地价(现有地价归原主所有,革命后因社会进步所增涨的地价归国家所有,由国民共享)没有提出明确反帝口号没触动专制政体存在的社会基础;没规定一般民权。没有彻底的土地革命纲领是比较完整的资产阶级民主革命纲领;它表达了资产阶级利益和要求;反映了中国人民要求民族独立和民主权利的共同愿望 ,推动了革命的发展。指导辛亥革命、《中华民国临时约法》、二次革命、护国运动、护法运动民族革命政治革命社会革命知识拓展拓展二:民主革命思想的传播和三民主义第15讲:辛亥革命从“史料实证”“历史解释”的角度认识“三民主义”材料一:孙中山先生已经发现了,中国不能再走西方的老路。所以他吸收了全世界最新的思想理念、知识,又结合了中国传统的东西。如《论语》中“有国有家者,不患寡而患不均”就包含了均富、以民为本的思想,孙中山先生吸收了传统文化中的这种以民为本的思想,也处处体现在三民主义中,民族、民权、民生都是以民为本。——黄明同《三民主义中的民本思想来源于传统文化》(1)根据史料一,指出孙中山对传统文化传承与更新的表现,并结合所学知识简析孙中山思想产生的影响。表现:继承传统文化的民族观,提出“民族主义”理论;继承传统文化“民为邦本”思想,提出“民权主义”理论;继承传统文化“平均平等”思想,提出“民生主义”理论。影响:继承发展了优秀传统文化;有利于调动人民革命的积极性;推动近代中国社会转型。知识拓展拓展二:民主革命思想的传播和三民主义第15讲:辛亥革命从“史料实证”“历史解释”的角度认识“三民主义”材料二:“民有、民治、民享”的民主政治,“详细地说,便是民族主义、民权主义和民生主义。这三项主义的意思,是要把全国的主权,都放在本族人民手内;一国的政令,都是由人民所出;所得的国家利益,由人民共享。这三项意思,便可用民有、民治、民享六个字包括起来”。因此,三民主义集中体现了孙中山的民主宪政思想的核心内容。——摘编自殷啸虎《孙中山民主宪政思想探析》(2)根据史料二,概括孙中山民主宪政思想核心内容在三民主义中的体现,并指出其民主宪政思想的基础。体现:民族主义体现为夺取主权归人民所有,民权主义体现为建立人民政权,民生主义体现为人民共享国家利益。基础:主权在民。链接高考拓展二:民主革命思想的传播和三民主义第15讲:辛亥革命1.(2021·广东·7)孙中山在一次演说中认为,近代欧美各国工商业发达,却出现“富者敌国,贫者无立锥”的现象,因此中国必须“未雨绸缪,赶紧设法,免得再蹈覆辙”。孙中山旨在( )A.抨击资本主义制度的弊端B.宣传“均贫富”的政治理想C.为联合苏俄提供政策依据D.主张社会革命解决民生问题B2.孙中山提出:“凡为国民皆平等以有参政权。大总统由国民公举。议会以国民公举之议员构成之,制定中华民国宪法,人人共守”。这一主张主要体现了()A.“驱除鞑虏” B.“民权主义”C.“恢复中华”D.“民生主义”D知识拓展拓展三:民主革命团体与政党的建立第15讲:辛亥革命名称概况兴中会1894年美国檀香山 留美学生为主 两广为主纲领:驱除鞑虏,恢复中华,创立合众政府光复会1904年蔡元培、章太炎、徐锡麟、秋瑾 上海为主纲领:光复汉族,还我山河,以身许国,功成身退。华兴会黄兴、陈天华、宋教仁 两湖地区中国同盟会1905年日本东京,中国第一个资产阶级革命政党。纲领:驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权共进会1907年日本东京,中国同盟会的外围革命团体知识拓展拓展四:资产阶级革命早期革命实践第15讲:辛亥革命起义概况萍浏醴起义1906年(江西萍乡、湖南浏阳、醴陵地区)同盟会成立后第一次大规模武装反清起义。最终失败。浙皖起义浙皖起义是光复会员徐锡麟于1907年领导的起义,击毙清廷巡抚恩铭。失败。广西镇南关起义1907年12月,孙中山在广西镇南关领导的起义,最终失败。广东黄花岗起义1911年4月,孙中山、黄兴领导的起义,最终失败,“黄花岗七十二烈士”。知识拓展拓展四:资产阶级革命早期革命实践第15讲:辛亥革命夯实基础知识储备二:辛亥革命的过程第15讲:辛亥革命武汉:惊天一枪南京:改天换日北京:花落袁家夯实基础知识储备二:辛亥革命的过程第15讲:辛亥革命(一)武汉:武昌起义1.爆发:1911年10月10日,新军工程第八营打响了武昌起义第一枪。2.结果:成立湖北军政府,多省纷纷响应,宣布脱离清政府独立。湖北军政府成立1911年10月10日晚,武昌起义发动夯实基础知识储备二:辛亥革命的过程第15讲:辛亥革命黎元洪担任都督,这说明了什么?黎元洪:湖北新军二十一旅统领,一贯仇视和破坏革命。当推举他任都督时,他竟喊道:“莫害我”!起义士兵只好举枪逼其上任。资产阶级的软弱性革命潜伏失败危机武昌起义后全国形势北京★武昌武昌起义后全国十几个省宣布独立认识:武昌起义后,清王朝统治土崩瓦解。席卷全国的“多米诺”现象。——真共和还是假共和江苏宣布独立时,仅“用竹竿挑去了抚衙大堂屋上的几片檐瓦,以示革命必须破坏。”巡抚程德全摇身一变,成了民国的江苏都督。第15讲:辛亥革命夯实基础知识储备二:辛亥革命的过程第15讲:辛亥革命(二)南京:中华民国建立1.时间:1912年1月1日2.总统:孙中山3.国旗:五色旗4.国都:南京5.纪元:公历,民国纪年6.性质:资产阶级革命政权中华民国临时大总统选举会合影辛亥革命形势图南北和谈唐绍仪(北)与伍廷芳(南)如果清帝实行退位,宣布共和……文即可正式解职;以功以能,首推袁氏。——孙中山《致电议和代表伍廷芳》1912年1月15日中国版的“光荣革命”夯实基础知识储备二:辛亥革命的过程第15讲:辛亥革命夯实基础知识储备二:辛亥革命的过程第15讲:辛亥革命(三)北京:花落袁家(1)1912年2月12日年仅六岁的宣统皇帝退位。(4)1912年3月10日袁世凯在北京宣誓就职。(2)1912年2月13日袁世凯通电共和,孙中山提出辞职。(3)1912年2月15日选举袁世凯为临时大总统。(5)1912年3月11日南京临时参议院颁布《中华民国临时约法》。帝国主义的支持革命派软弱、缺乏实力革命队伍中混入了旧官僚和立宪派的拥护依托:在军队中的影响(即袁本人军事实力)对 清:逼宫退位对革命派:迫孙中山让位袁世凯篡夺革命果实第15讲:辛亥革命袁世凯为何能篡夺革命果实?中国从此进入北洋军阀政府的统治时期,中华民国名存实亡。知识拓展拓展五:《中华民国临时约法》第15讲:辛亥革命1912.3.11南京临时参议院宪法颁布问题探究:《中华民国临时约法》颁布的目的、主要内容、性质和意义是什么?知识拓展拓展五:《中华民国临时约法》第15讲:辛亥革命(一)目的:(二)内容:(三)评价:倡导主权在民、自由平等、三权分立、责任内阁。1.积极:①是中国历史上第一部资产阶级性质的民主宪法,从法律上宣告了封建君主专制制度的结束和民主共和制的建立,具有反对封建专制制度的进步意义。(思想武器和法律依据)②体现了从专制到民主、从人治到法治的转变,成为近代中国民主化进程中的一座丰碑。2.消极:①没有具体规定人民权利以及实现人民权利的保障。②对责任内阁制的规定尚不完备:既规定了总统的各项实际权力,又极尽可能地赋予参议院和国务员各种权力,使得行政权力的划分极其混乱,造成后来的“府院之争”。③现实需要的因人立法反映出很大的人治主义色彩,损害了立宪的严肃性。④缺乏相应的制度措施,仅凭一纸约法就要捆住袁世凯手脚的想法过于理想化,以致约法最后成了一纸空文。直接:限制袁世凯独裁;根本:维护共和制度。链接高考拓展五:《中华民国临时约法》第15讲:辛亥革命1.(2018.11·浙江高考·12)《中华民国临时约法》规定:参议院行使立法权,有权选举临时大总统、弹劾临时大总统及国务员;临时大总统及国务员行使行政权,国务员“辅佐临时大总统,负其责任”。这说明中华民国临时政府实行A.君主立宪制B.总统制C.责任内阁制D.君主制B2.(2020·全国Ⅲ卷高考·29)清帝退位诏书稿由南京临时政府拟订,袁世凯收到后擅自在诏书稿上加入“由袁世凯以全权组织临时共和政府”等内容发表。孙中山表示反对,致电袁世凯强调:“共和政府不能由清帝委任组织。”他们分歧的实质体现在A.是否赞同共和体制B.政府组建的主导权C.是否进行社会革命D.临时大总统的人选C第一眼辛亥:智慧的中国第二眼辛亥:历史在这里拐弯第三眼辛亥:涛声依旧我们应该如何认识评价辛亥革命?第15讲:辛亥革命夯实基础知识储备三:辛亥革命的影响政治方面:末代皇帝溥仪退位诏书皇帝倒了、旗号变了“朕即国家”“五族共和 ”第15讲:辛亥革命夯实基础知识储备三:辛亥革命的影响1912年—1919年,中国新建厂矿企业达470多家,投资近1亿元,加上原有扩建新增资本达1.3亿元以上,相当于革命前50年的投资总额,中国工厂使用的蒸汽动力,1913年为43 448马力,1918年为82 750马力,约增加1倍。──严中平《中国近代经济史资料》经济方面:企业多了、规模大了第15讲:辛亥革命夯实基础知识储备三:辛亥革命的影响《钦定宪法大纲》(1908年)《中华民国临时约法》(1912年)一、大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。二、君上神圣尊严,不可侵犯。五、用人之权,操之君上,而大臣辅弼之,议院不得干预。第一章 中华民国之主权属于国民全体;第二章 中华民国人民一律平等。第三章 参议院有权选举临时大总统、弹劾临时大总统和国务员;第五章 国务员辅佐临时大总统,负其责任。1915年,袁世凯公开复辟帝制,遭到全国人民的强烈反对,83天后,被迫取消帝制。1917年,军阀张勋拥戴清朝废帝溥仪登基,在全国人民的怒斥声中,12天后复辟丑剧就草草收场。人民醒了、复辟难了思想方面:第15讲:辛亥革命夯实基础知识储备三:辛亥革命的影响社会方面:辫子剪了、小脚放了第15讲:辛亥革命夯实基础知识储备三:辛亥革命的影响第15讲:辛亥革命夯实基础知识储备三:辛亥革命的影响(一)进步性1.成为中国式的“光荣革命”:以南京临时国会为舞台,南北通过谈判、妥协与法制实现了清朝向民国政权的和平过渡,有效避免了更大规模刀兵之乱,维护了国家统一,让辛亥革命成为中国式的“光荣革命”。2.推动了中国的近代化进程:①性质:是一次比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命。②政治:推翻了清王朝的统治,结束中国两千多年的君主专制制度,建立了资产阶级民主共和国,客观上打击了帝国主义侵略势力。③思想:传播了民主共和的理念,推动了思想解放。④经济:为民族资本主义发展创造了有利条件。⑤社会生活:推动社会移风易俗和观念更新。3.是“亚洲觉醒”的先驱:鼓舞亚洲其他国家的民族解放运动。第15讲:辛亥革命夯实基础知识储备三:辛亥革命的影响(二)局限性1.资产阶级由于受阶级和时代的局限性,没有完成反帝反封建的革命任务,未能改变中国半殖民地半封建的社会性质。2.因封建势力强大,没有改变地主阶级的统治地位和封建土地所有制,革命还远没有渗透到广大乡村。失败(三)失败原因1.客观原因:中外反动势力的联合破坏。2.主观原因:资产阶级的软弱性、妥协性。体现:①纲领——提不出一个彻底的反帝反封建的革命纲领。②农民——没有解决农民土地问题,不能充分发动群众基础。③政党——同盟会组织涣散,在革命胜利时已四分五裂,普遍倾向妥协,起不到革命政党的领导作用。④军队——没有真正建立和掌握革命武装。教训:资产阶级共和国道路在中国行不通。(或资产阶级由于本身的软弱性和妥协性,无法领导中国革命走向胜利)

第七单元:辛亥革命与北洋军阀的统治(1912 ---1927年)第15讲:辛亥革命统编新教材2023届高考一轮复习资料第15讲:辛亥革命时空定位高考考情第15讲:辛亥革命时间全国卷地方卷2018【Ⅰ】41(2)·清末地方自治的背景11月浙江高考12·中华民国临时政府的政体4月浙江高考27·辛亥革命的背景江苏8·辛亥革命的背景2019天津7·辛亥革命北京37·中华民国成立2020【Ⅰ】45·清末新政颁布商务法规【Ⅲ】29·清帝退位2021湖南8·辛亥革命的背景;6月浙江选考11·辛亥革命的意义;1月浙江高考11·资产阶级民主革命的兴起;广东7·民生主义诞生的思想来源2021湖北卷7·中华民国成立课标解读课标要求备考方向了解孙中山三民主义的基本内容;理解辛亥革命和中华民国建立对中国结束帝制、建立民国的意义和局限性。(1)了解孙中山三民主义的内容,从“历史解释”角度认识“三民主义”的影响。(2)结合辛亥革命前后的变化,从“历史解释”和“家国情怀”角度认识辛亥革命与中华民国建立对中国结束帝制、建立民国的意义。(3)结合中华民国成立后的社会现象,从“唯物史观”角度分析辛亥革命的局限性。第15讲:辛亥革命阶段特征第15讲:辛亥革命1.政治:资产阶级民主革命的高涨是这一时期的主流。1911年武昌起义的爆发,揭开了辛亥革命的序幕,实现了20世纪中国的第一次历史巨变。1912年开始,北洋军阀逐步建立起专制独裁统治,以孙中山为首的革命党人为维护民主共和进行了一系列不懈的斗争,但都以失败告终。中国处于寻找新革命道路的十字路口。2.经济:这一时期,特殊的内外环境使民族资本主义获得短暂发展的机会,民族工业迅速发展,资产阶级和产业工人队伍迅速壮大。3.思想文化:这一时期,民主共和、实业救国、民主科学、社会主义等各种思潮风起云涌,激荡全国。其中,以五四运动为界,新文化运动主流思想经历了由宣传民族资产阶级民主主义到社会主义的转折,推动了新民主主义革命的到来。知识回顾第15讲:辛亥革命1851-186419C60S-90S18981900前后《辛丑条约》签订后清末新政失败→革命广义的辛亥革命是指从1894年兴中会成立到1912年袁世凯窃取革命果实期间,以孙中山为首的革命党人为推翻清王朝,建立资产阶级共和国,实现资产阶级民主而进行一系列革命活动的总和。因首先发生的武昌起义是在1911年,即辛亥年,因此人们把武昌起义称为狭义的辛亥革命。夯实基础知识储备一:辛亥革命的背景第15讲:辛亥革命(一)革命的必要性:(二)革命的可能性:(三)革命的偶然性(有利时机):1.《辛丑条约》签订后,列强加紧侵华,中华民族危机空前严重;2.新政和“预备立宪”加重了清朝统治危机。1.经济:19C末20C初中国民族资本主义初步发展;2.阶级:民族资产阶级力量壮大并登上政治舞台;3.思想:资产阶级民主革命思想的广泛传播与三民主义的提出;4.组织:民主革命团体和政党的建立;5.军事:革命党人发动一系列武装起义。四川发生保路运动使湖北防务空虚,为革命爆发提供有利时机。【重点拓展】①清末“新政”和“预备立宪”;②民主革命思想的传播和三民主义;③民主革命团体与政党的建立。知识拓展拓展一:清末“新政”和“预备立宪”的再认识第15讲:辛亥革命(2)内容:政治改革官制,改总理各国事务衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构。军事编练新军,拟在全国编练新军36镇,并要求各省设立督练公所;经济倡导创办工商企业,颁布了一系列工商业规章和奖励实业办法;教育推行教育改革,废除科举,兴办学堂,建立起一套较为完整的学校制度。习俗废止缠足,禁止鸦片,允许满汉通婚等。(1)背景:八国联军侵华和《辛丑条约》签订,民族危机空前严峻;革命运动的蓬勃发展,清政府统治危机加深。(3)影响:客观上推动了政治、经济、军事、教育的近代化和社会风气的进步。(一)概况:1.清末“新政”(1901—1911年)知识拓展拓展一:清末“新政”和“预备立宪”的再认识第15讲:辛亥革命(一)概况:2.“预备立宪”(1905—1911年)(1)背景:在革命运动高涨之际,清政府试图用立宪抵制革命。(2)过程:①1905年7月清政府派五大臣出洋考察宪政③1908年8月颁布《钦定宪法大纲》立宪派先后发起三次速开国会的请愿运动。“皇族内阁”⑤ 1911年5月④ 1910年1月“立宪其名,专制其实”② 1906年9月清政府宣布预备立宪一、大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。二、君上神圣尊严,不可侵犯。四、召集、开闭、停展及解散议院之权……五、……用人之权,操之君上——清政府:《钦定宪法大纲》(1908)(3)结果:失败知识拓展拓展一:清末“新政”和“预备立宪”的再认识第15讲:辛亥革命(二)评价:1.主观目的上具有反动性,其目的是抵制革命,消除统治危机,取悦于列强,维持清王朝的专制统治。2.活动本质上具有落后性,仍未超出“中体西用”的范畴。3.客观影响上具有进步性,奖励实业、发展资本主义、废科举、推行新学制等促进了中国的近代化。4.实际作用上具有背离性,编练新军成为辛亥革命的主力;新式学堂的创办和留学热潮的出现,产生了众多的青年学生和知识分子阶层,成为民主革命的群众基础;皇族内阁的出台使立宪派转为支持革命至少是同情革命。新政

废除科举考试

练新军

官派赴日留学

在中央机构增加满人权力

谋求削弱地方督抚权力

宣称立宪,但久不召开国会

士子原有的出路中断

从军

新阶层:军官

(在日本军事学校留学,接受革命思潮)

新阶层:留学生

(受日本战胜俄国刺激,民族意识高涨,转而排满)

各省大员(督抚不满)

各省士绅(咨议员)不满

革命

清末新政与辛亥革命的关系

新阶层:士兵

(出身好,文化高,易接受新思想)

链接高考拓展一:清末“新政”和“预备立宪”的再认识第15讲:辛亥革命1.(2022.广东卷7)清末《游学译编》上刊登的《劝同乡父老遣子弟航洋游学书》云:“向之极可慕恋之科举的虚荣者,今已为蕉梦矣。而出洋学成,量与出身,已见明谕,宦达之路、利禄之路、学问之路、名誉之路,胥于是乎在。”这反映了当时( )A.出洋留学受到社会的广泛支持B.落第士人成为官派留学生主要来源C.新政改革加快了社会结构变动D.科举停废改变了国人的中西体用观B2.塞缪尔·亨廷顿认为:“19世纪的君主实行现代化是为了阻挡帝国主义,20世纪的君主实行现代化是为了阻挡革命。”中国近代史上,与该说法相对应的历史事件分别是()A.洋务运动二次革命B.戊戌变法清末新政C.戊戌变法辛亥革命D.洋务运动戊戌变法C链接高考拓展一:清末“新政”和“预备立宪”的再认识第15讲:辛亥革命(2020·全国卷Ⅰ·45)材料 表2 清末新政时期部分商务法规、章程内容——摘编自朱英《晚清经济政策与改革措施》等(1)根据材料,概括清末新政在振兴商务方面采取的措施。(6分)(2)根据材料并结合所学知识,简析材料中的法规、章程对传统商业的突破性意义。(9分)商会简明章程(1904年)商务繁富之区设立商务总会,商务发达稍次之地则设商务分会。商人通例(1904年)肯定商人的地位,规定享有的权利和应遵循的通行规则等。公司律(1904年)规定公司的创办程序、组织形式与经营方式,商办公司与官办公司、官商合办公司“享一体保护之利益”。奖给商勋章程(1906年)凡制造新式机器者,奖以三等至一等商勋,赏加四品至二品顶戴。华商办理农工商实业爵赏章程(1907年)凡集股创办企业的华商,根据资本额多少,可分别获一、二、三等子爵和三品卿、四品卿爵赏。(1)广泛组织商会;制定商律,保护商人开办公司的各项权益;对商人授予商勋和爵位。(2)否定了抑商政策,提高了商人的社会地位;动摇了传统义利观;突破了旧式商业组织的束缚。知识拓展拓展二:民主革命思想的传播和三民主义第15讲:辛亥革命(一)民主革命思想的传播1.原因:①新式学堂的兴起;②留学生教育的发展;③西学东渐社会氛围的影响。2.中心:东京、上海3.内容:宣扬西方的民主、自由、平等、博爱等。4.主要活动:(1)报业:1901年东京发刊《国民报》、1902年中国资产阶级革命民主派国内第一份报纸《苏报》、1905年《民报》(2)翻译西方书籍:卢梭《社会契约论》——政权孟德斯鸠《论法的精神》——宪政(3)著书:章太炎:《驳康有为论革命书》邹容:《革命军》陈天华《警世钟》、《猛回头》知识拓展拓展二:民主革命思想的传播和三民主义第15讲:辛亥革命(一)民主革命思想的传播1905年部分留日学生群体合影科举制的废除,割裂了皇权与民间联系的纽带,并为辛亥革命准备了后备力量——留学生和新军。——《从科举制度的废除看近代以来的文化断裂》张之洞:各省出洋游学诸生......不思朝廷之恩,不念官师之教,乃歆羡逆党,稍有一艺片长,转作反噬倒戈之用。知识拓展拓展二:民主革命思想的传播和三民主义第15讲:辛亥革命(二)三民主义1.提出:1905年8月,中国同盟会成立,孙中山提出“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”,成为中国同盟会的纲领。在同盟会机关报《民报》发刊词中,孙中山首次提出民族、民权、民生三大主义,合称“三民主义”。知识拓展拓展二:民主革命思想的传播和三民主义第15讲:辛亥革命(二)三民主义2.内容及评价:民族主义(前提)民权主义(核心)民生主义(补充)来源内容局限性进步性实践驱除鞑虏,恢复中华创立民国平均地权用革命手段推翻帝国主义支持的清朝封建统治通过政治革命,推翻帝制,建立资产阶级民主共和国核定地价(现有地价归原主所有,革命后因社会进步所增涨的地价归国家所有,由国民共享)没有提出明确反帝口号没触动专制政体存在的社会基础;没规定一般民权。没有彻底的土地革命纲领是比较完整的资产阶级民主革命纲领;它表达了资产阶级利益和要求;反映了中国人民要求民族独立和民主权利的共同愿望 ,推动了革命的发展。指导辛亥革命、《中华民国临时约法》、二次革命、护国运动、护法运动民族革命政治革命社会革命知识拓展拓展二:民主革命思想的传播和三民主义第15讲:辛亥革命从“史料实证”“历史解释”的角度认识“三民主义”材料一:孙中山先生已经发现了,中国不能再走西方的老路。所以他吸收了全世界最新的思想理念、知识,又结合了中国传统的东西。如《论语》中“有国有家者,不患寡而患不均”就包含了均富、以民为本的思想,孙中山先生吸收了传统文化中的这种以民为本的思想,也处处体现在三民主义中,民族、民权、民生都是以民为本。——黄明同《三民主义中的民本思想来源于传统文化》(1)根据史料一,指出孙中山对传统文化传承与更新的表现,并结合所学知识简析孙中山思想产生的影响。表现:继承传统文化的民族观,提出“民族主义”理论;继承传统文化“民为邦本”思想,提出“民权主义”理论;继承传统文化“平均平等”思想,提出“民生主义”理论。影响:继承发展了优秀传统文化;有利于调动人民革命的积极性;推动近代中国社会转型。知识拓展拓展二:民主革命思想的传播和三民主义第15讲:辛亥革命从“史料实证”“历史解释”的角度认识“三民主义”材料二:“民有、民治、民享”的民主政治,“详细地说,便是民族主义、民权主义和民生主义。这三项主义的意思,是要把全国的主权,都放在本族人民手内;一国的政令,都是由人民所出;所得的国家利益,由人民共享。这三项意思,便可用民有、民治、民享六个字包括起来”。因此,三民主义集中体现了孙中山的民主宪政思想的核心内容。——摘编自殷啸虎《孙中山民主宪政思想探析》(2)根据史料二,概括孙中山民主宪政思想核心内容在三民主义中的体现,并指出其民主宪政思想的基础。体现:民族主义体现为夺取主权归人民所有,民权主义体现为建立人民政权,民生主义体现为人民共享国家利益。基础:主权在民。链接高考拓展二:民主革命思想的传播和三民主义第15讲:辛亥革命1.(2021·广东·7)孙中山在一次演说中认为,近代欧美各国工商业发达,却出现“富者敌国,贫者无立锥”的现象,因此中国必须“未雨绸缪,赶紧设法,免得再蹈覆辙”。孙中山旨在( )A.抨击资本主义制度的弊端B.宣传“均贫富”的政治理想C.为联合苏俄提供政策依据D.主张社会革命解决民生问题B2.孙中山提出:“凡为国民皆平等以有参政权。大总统由国民公举。议会以国民公举之议员构成之,制定中华民国宪法,人人共守”。这一主张主要体现了()A.“驱除鞑虏” B.“民权主义”C.“恢复中华”D.“民生主义”D知识拓展拓展三:民主革命团体与政党的建立第15讲:辛亥革命名称概况兴中会1894年美国檀香山 留美学生为主 两广为主纲领:驱除鞑虏,恢复中华,创立合众政府光复会1904年蔡元培、章太炎、徐锡麟、秋瑾 上海为主纲领:光复汉族,还我山河,以身许国,功成身退。华兴会黄兴、陈天华、宋教仁 两湖地区中国同盟会1905年日本东京,中国第一个资产阶级革命政党。纲领:驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权共进会1907年日本东京,中国同盟会的外围革命团体知识拓展拓展四:资产阶级革命早期革命实践第15讲:辛亥革命起义概况萍浏醴起义1906年(江西萍乡、湖南浏阳、醴陵地区)同盟会成立后第一次大规模武装反清起义。最终失败。浙皖起义浙皖起义是光复会员徐锡麟于1907年领导的起义,击毙清廷巡抚恩铭。失败。广西镇南关起义1907年12月,孙中山在广西镇南关领导的起义,最终失败。广东黄花岗起义1911年4月,孙中山、黄兴领导的起义,最终失败,“黄花岗七十二烈士”。知识拓展拓展四:资产阶级革命早期革命实践第15讲:辛亥革命夯实基础知识储备二:辛亥革命的过程第15讲:辛亥革命武汉:惊天一枪南京:改天换日北京:花落袁家夯实基础知识储备二:辛亥革命的过程第15讲:辛亥革命(一)武汉:武昌起义1.爆发:1911年10月10日,新军工程第八营打响了武昌起义第一枪。2.结果:成立湖北军政府,多省纷纷响应,宣布脱离清政府独立。湖北军政府成立1911年10月10日晚,武昌起义发动夯实基础知识储备二:辛亥革命的过程第15讲:辛亥革命黎元洪担任都督,这说明了什么?黎元洪:湖北新军二十一旅统领,一贯仇视和破坏革命。当推举他任都督时,他竟喊道:“莫害我”!起义士兵只好举枪逼其上任。资产阶级的软弱性革命潜伏失败危机武昌起义后全国形势北京★武昌武昌起义后全国十几个省宣布独立认识:武昌起义后,清王朝统治土崩瓦解。席卷全国的“多米诺”现象。——真共和还是假共和江苏宣布独立时,仅“用竹竿挑去了抚衙大堂屋上的几片檐瓦,以示革命必须破坏。”巡抚程德全摇身一变,成了民国的江苏都督。第15讲:辛亥革命夯实基础知识储备二:辛亥革命的过程第15讲:辛亥革命(二)南京:中华民国建立1.时间:1912年1月1日2.总统:孙中山3.国旗:五色旗4.国都:南京5.纪元:公历,民国纪年6.性质:资产阶级革命政权中华民国临时大总统选举会合影辛亥革命形势图南北和谈唐绍仪(北)与伍廷芳(南)如果清帝实行退位,宣布共和……文即可正式解职;以功以能,首推袁氏。——孙中山《致电议和代表伍廷芳》1912年1月15日中国版的“光荣革命”夯实基础知识储备二:辛亥革命的过程第15讲:辛亥革命夯实基础知识储备二:辛亥革命的过程第15讲:辛亥革命(三)北京:花落袁家(1)1912年2月12日年仅六岁的宣统皇帝退位。(4)1912年3月10日袁世凯在北京宣誓就职。(2)1912年2月13日袁世凯通电共和,孙中山提出辞职。(3)1912年2月15日选举袁世凯为临时大总统。(5)1912年3月11日南京临时参议院颁布《中华民国临时约法》。帝国主义的支持革命派软弱、缺乏实力革命队伍中混入了旧官僚和立宪派的拥护依托:在军队中的影响(即袁本人军事实力)对 清:逼宫退位对革命派:迫孙中山让位袁世凯篡夺革命果实第15讲:辛亥革命袁世凯为何能篡夺革命果实?中国从此进入北洋军阀政府的统治时期,中华民国名存实亡。知识拓展拓展五:《中华民国临时约法》第15讲:辛亥革命1912.3.11南京临时参议院宪法颁布问题探究:《中华民国临时约法》颁布的目的、主要内容、性质和意义是什么?知识拓展拓展五:《中华民国临时约法》第15讲:辛亥革命(一)目的:(二)内容:(三)评价:倡导主权在民、自由平等、三权分立、责任内阁。1.积极:①是中国历史上第一部资产阶级性质的民主宪法,从法律上宣告了封建君主专制制度的结束和民主共和制的建立,具有反对封建专制制度的进步意义。(思想武器和法律依据)②体现了从专制到民主、从人治到法治的转变,成为近代中国民主化进程中的一座丰碑。2.消极:①没有具体规定人民权利以及实现人民权利的保障。②对责任内阁制的规定尚不完备:既规定了总统的各项实际权力,又极尽可能地赋予参议院和国务员各种权力,使得行政权力的划分极其混乱,造成后来的“府院之争”。③现实需要的因人立法反映出很大的人治主义色彩,损害了立宪的严肃性。④缺乏相应的制度措施,仅凭一纸约法就要捆住袁世凯手脚的想法过于理想化,以致约法最后成了一纸空文。直接:限制袁世凯独裁;根本:维护共和制度。链接高考拓展五:《中华民国临时约法》第15讲:辛亥革命1.(2018.11·浙江高考·12)《中华民国临时约法》规定:参议院行使立法权,有权选举临时大总统、弹劾临时大总统及国务员;临时大总统及国务员行使行政权,国务员“辅佐临时大总统,负其责任”。这说明中华民国临时政府实行A.君主立宪制B.总统制C.责任内阁制D.君主制B2.(2020·全国Ⅲ卷高考·29)清帝退位诏书稿由南京临时政府拟订,袁世凯收到后擅自在诏书稿上加入“由袁世凯以全权组织临时共和政府”等内容发表。孙中山表示反对,致电袁世凯强调:“共和政府不能由清帝委任组织。”他们分歧的实质体现在A.是否赞同共和体制B.政府组建的主导权C.是否进行社会革命D.临时大总统的人选C第一眼辛亥:智慧的中国第二眼辛亥:历史在这里拐弯第三眼辛亥:涛声依旧我们应该如何认识评价辛亥革命?第15讲:辛亥革命夯实基础知识储备三:辛亥革命的影响政治方面:末代皇帝溥仪退位诏书皇帝倒了、旗号变了“朕即国家”“五族共和 ”第15讲:辛亥革命夯实基础知识储备三:辛亥革命的影响1912年—1919年,中国新建厂矿企业达470多家,投资近1亿元,加上原有扩建新增资本达1.3亿元以上,相当于革命前50年的投资总额,中国工厂使用的蒸汽动力,1913年为43 448马力,1918年为82 750马力,约增加1倍。──严中平《中国近代经济史资料》经济方面:企业多了、规模大了第15讲:辛亥革命夯实基础知识储备三:辛亥革命的影响《钦定宪法大纲》(1908年)《中华民国临时约法》(1912年)一、大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。二、君上神圣尊严,不可侵犯。五、用人之权,操之君上,而大臣辅弼之,议院不得干预。第一章 中华民国之主权属于国民全体;第二章 中华民国人民一律平等。第三章 参议院有权选举临时大总统、弹劾临时大总统和国务员;第五章 国务员辅佐临时大总统,负其责任。1915年,袁世凯公开复辟帝制,遭到全国人民的强烈反对,83天后,被迫取消帝制。1917年,军阀张勋拥戴清朝废帝溥仪登基,在全国人民的怒斥声中,12天后复辟丑剧就草草收场。人民醒了、复辟难了思想方面:第15讲:辛亥革命夯实基础知识储备三:辛亥革命的影响社会方面:辫子剪了、小脚放了第15讲:辛亥革命夯实基础知识储备三:辛亥革命的影响第15讲:辛亥革命夯实基础知识储备三:辛亥革命的影响(一)进步性1.成为中国式的“光荣革命”:以南京临时国会为舞台,南北通过谈判、妥协与法制实现了清朝向民国政权的和平过渡,有效避免了更大规模刀兵之乱,维护了国家统一,让辛亥革命成为中国式的“光荣革命”。2.推动了中国的近代化进程:①性质:是一次比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命。②政治:推翻了清王朝的统治,结束中国两千多年的君主专制制度,建立了资产阶级民主共和国,客观上打击了帝国主义侵略势力。③思想:传播了民主共和的理念,推动了思想解放。④经济:为民族资本主义发展创造了有利条件。⑤社会生活:推动社会移风易俗和观念更新。3.是“亚洲觉醒”的先驱:鼓舞亚洲其他国家的民族解放运动。第15讲:辛亥革命夯实基础知识储备三:辛亥革命的影响(二)局限性1.资产阶级由于受阶级和时代的局限性,没有完成反帝反封建的革命任务,未能改变中国半殖民地半封建的社会性质。2.因封建势力强大,没有改变地主阶级的统治地位和封建土地所有制,革命还远没有渗透到广大乡村。失败(三)失败原因1.客观原因:中外反动势力的联合破坏。2.主观原因:资产阶级的软弱性、妥协性。体现:①纲领——提不出一个彻底的反帝反封建的革命纲领。②农民——没有解决农民土地问题,不能充分发动群众基础。③政党——同盟会组织涣散,在革命胜利时已四分五裂,普遍倾向妥协,起不到革命政党的领导作用。④军队——没有真正建立和掌握革命武装。教训:资产阶级共和国道路在中国行不通。(或资产阶级由于本身的软弱性和妥协性,无法领导中国革命走向胜利)

同课章节目录