2023届高考语文小说阅读——小说情节手法 课件(共61张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考语文小说阅读——小说情节手法 课件(共61张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-21 19:41:55 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

小说情节手法

情节是小说的框架和脉络,把握好故事情节,是欣赏小说的基础,也是整体感知小说的起点。

3种常考题型

①情节梳理、概括题

②情节安排、手法题

③情节及其技巧作用分析题

导语

素养积累

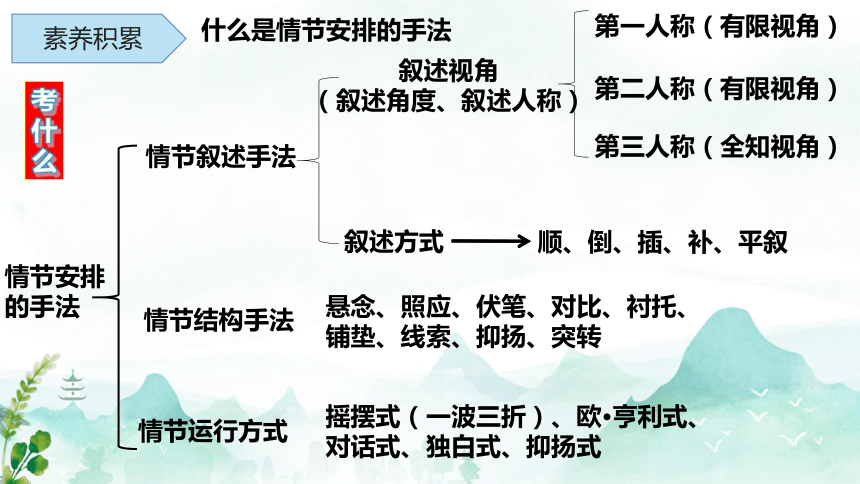

什么是情节安排的手法

情节安排

的手法

情节叙述手法

情节结构手法

叙述视角

(叙述角度、叙述人称)

叙述方式

第一人称(有限视角)

第二人称(有限视角)

第三人称(全知视角)

顺、倒、插、补、平叙

悬念、照应、伏笔、对比、衬托、铺垫、线索、抑扬、突转

情节运行方式

摇摆式(一波三折)、欧 亨利式、对话式、独白式、抑扬式

考

什

么

情节叙述手法

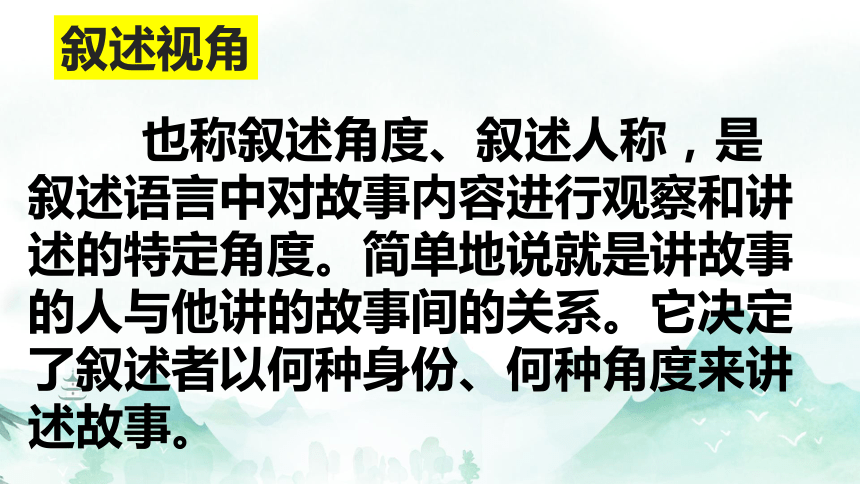

也称叙述角度、叙述人称,是叙述语言中对故事内容进行观察和讲述的特定角度。简单地说就是讲故事的人与他讲的故事间的关系。它决定了叙述者以何种身份、何种角度来讲述故事。

叙述视角

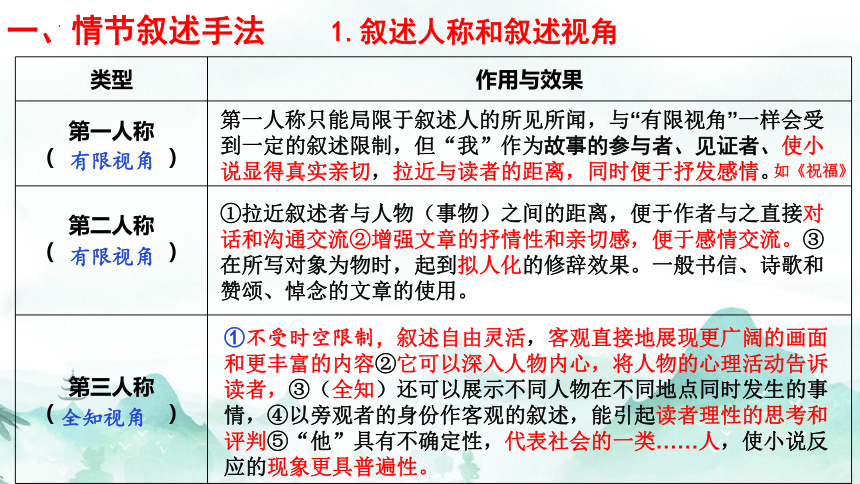

类型 作用与效果

第一人称 ( )

第二人称 ( )

第三人称 ( )

有限视角

全知视角

第一人称只能局限于叙述人的所见所闻,与“有限视角”一样会受到一定的叙述限制,但“我”作为故事的参与者、见证者、使小说显得真实亲切,拉近与读者的距离,同时便于抒发感情。

①不受时空限制,叙述自由灵活,客观直接地展现更广阔的画面和更丰富的内容②它可以深入人物内心,将人物的心理活动告诉读者,③(全知)还可以展示不同人物在不同地点同时发生的事情,④以旁观者的身份作客观的叙述,能引起读者理性的思考和评判⑤“他”具有不确定性,代表社会的一类……人,使小说反应的现象更具普遍性。

①拉近叙述者与人物(事物)之间的距离,便于作者与之直接对话和沟通交流②增强文章的抒情性和亲切感,便于感情交流。③在所写对象为物时,起到拟人化的修辞效果。一般书信、诗歌和赞颂、悼念的文章的使用。

一、情节叙述手法 1.叙述人称和叙述视角

如《祝福》

有限视角

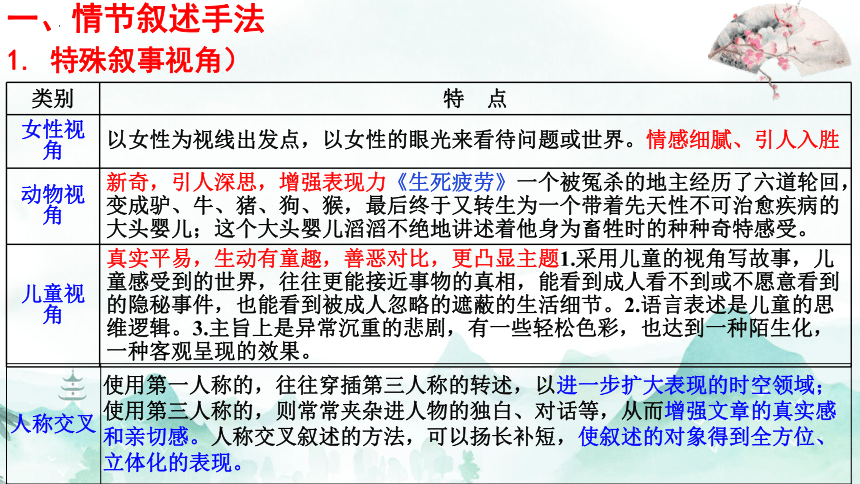

类别 特 点

女性视角 以女性为视线出发点,以女性的眼光来看待问题或世界。情感细腻、引人入胜

动物视角 新奇,引人深思,增强表现力《生死疲劳》一个被冤杀的地主经历了六道轮回,变成驴、牛、猪、狗、猴,最后终于又转生为一个带着先天性不可治愈疾病的大头婴儿;这个大头婴儿滔滔不绝地讲述着他身为畜牲时的种种奇特感受。

儿童视角 真实平易,生动有童趣,善恶对比,更凸显主题1.采用儿童的视角写故事,儿童感受到的世界,往往更能接近事物的真相,能看到成人看不到或不愿意看到的隐秘事件,也能看到被成人忽略的遮蔽的生活细节。2.语言表述是儿童的思维逻辑。3.主旨上是异常沉重的悲剧,有一些轻松色彩,也达到一种陌生化,一种客观呈现的效果。

人称交叉 使用第一人称的,往往穿插第三人称的转述,以进一步扩大表现的时空领域;使用第三人称的,则常常夹杂进人物的独白、对话等,从而增强文章的真实感和亲切感。人称交叉叙述的方法,可以扬长补短,使叙述的对象得到全方位、立体化的表现。

一、情节叙述手法

1. 特殊叙事视角)

特殊视角之儿童视角

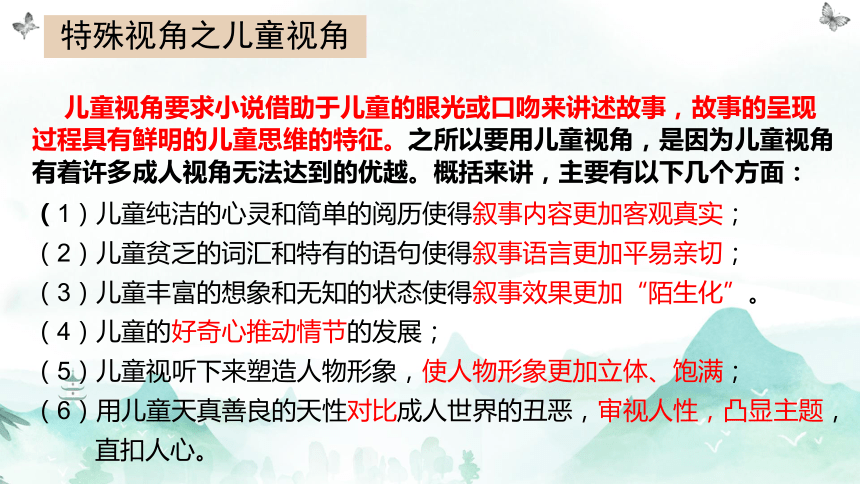

儿童视角要求小说借助于儿童的眼光或口吻来讲述故事,故事的呈现过程具有鲜明的儿童思维的特征。之所以要用儿童视角,是因为儿童视角有着许多成人视角无法达到的优越。概括来讲,主要有以下几个方面:

(1)儿童纯洁的心灵和简单的阅历使得叙事内容更加客观真实;

(2)儿童贫乏的词汇和特有的语句使得叙事语言更加平易亲切;

(3)儿童丰富的想象和无知的状态使得叙事效果更加“陌生化”。

(4)儿童的好奇心推动情节的发展;

(5)儿童视听下来塑造人物形象,使人物形象更加立体、饱满;

(6)用儿童天真善良的天性对比成人世界的丑恶,审视人性,凸显主题,

直扣人心。

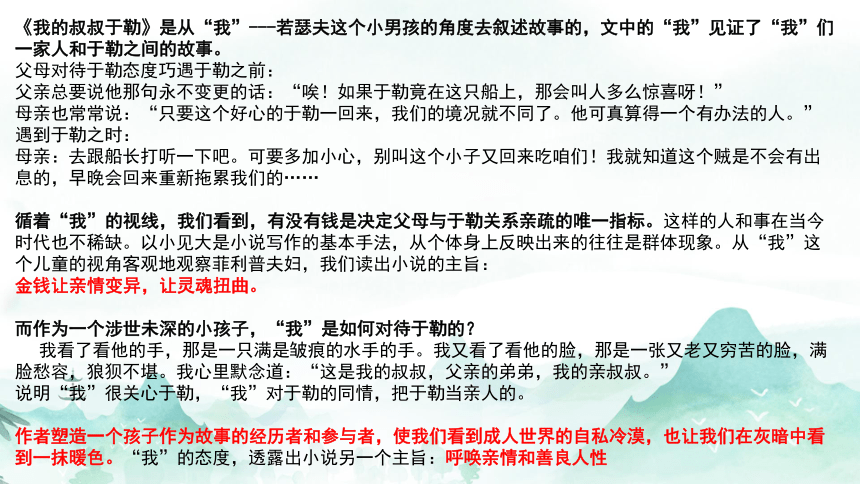

《我的叔叔于勒》是从“我”---若瑟夫这个小男孩的角度去叙述故事的,文中的“我”见证了“我”们一家人和于勒之间的故事。

父母对待于勒态度巧遇于勒之前:

父亲总要说他那句永不变更的话:“唉!如果于勒竟在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!”

母亲也常常说:“只要这个好心的于勒一回来,我们的境况就不同了。他可真算得一个有办法的人。”

遇到于勒之时:

母亲:去跟船长打听一下吧。可要多加小心,别叫这个小子又回来吃咱们!我就知道这个贼是不会有出息的,早晚会回来重新拖累我们的……

循着“我”的视线,我们看到,有没有钱是决定父母与于勒关系亲疏的唯一指标。这样的人和事在当今时代也不稀缺。以小见大是小说写作的基本手法,从个体身上反映出来的往往是群体现象。从“我”这个儿童的视角客观地观察菲利普夫妇,我们读出小说的主旨:

金钱让亲情变异,让灵魂扭曲。

而作为一个涉世未深的小孩子,“我”是如何对待于勒的?

我看了看他的手,那是一只满是皱痕的水手的手。我又看了看他的脸,那是一张又老又穷苦的脸,满脸愁容,狼狈不堪。我心里默念道:“这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔。”

说明“我”很关心于勒,“我”对于勒的同情,把于勒当亲人的。

作者塑造一个孩子作为故事的经历者和参与者,使我们看到成人世界的自私冷漠,也让我们在灰暗中看到一抹暖色。“我”的态度,透露出小说另一个主旨:呼唤亲情和善良人性

以动物的眼光看世界,给读者一种崭新的体验,更有情趣;更客观冷静真实;

动物展示出的心理活动,往往与人的心理活动交替进行,从而推动情节的发展;

动物非人类,可见生活中的事物被漠视的程度之严重,引人深思;

突出了作者要真正表达的主题思想。

特殊视角之动物视角

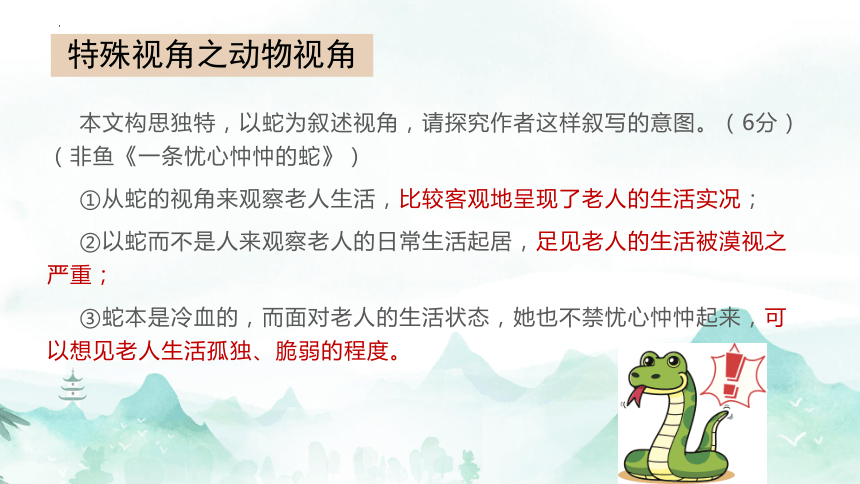

本文构思独特,以蛇为叙述视角,请探究作者这样叙写的意图。(6分)(非鱼《一条忧心忡忡的蛇》)

①从蛇的视角来观察老人生活,比较客观地呈现了老人的生活实况;

②以蛇而不是人来观察老人的日常生活起居,足见老人的生活被漠视之严重;

③蛇本是冷血的,而面对老人的生活状态,她也不禁忧心忡忡起来,可以想见老人生活孤独、脆弱的程度。

特殊视角之动物视角

余华《活着》

我比现在年轻十岁的时候,获得了一个游手好闲的职业,去乡间收集民间歌谣。那一年的整个夏天,我如同一只乱飞的麻雀,游荡在知了和阳光充斥的农村。

……

这位老人后来和我一起坐在了那棵茂盛的树下,在那个充满阳光的下午,他向我讲述了自己。

四十多年前,我爹常在这里走来走去,他穿着一身黑颜色的绸衣,总是把双手背在身后,他出门时常对我娘说:

“我到自己的地上去走走。”

特殊视角之“故事套故事”

文本中的叙述视角有什么特点?效果如何?

1.《活着》一文有两个叙述视角的并行交织,一个是以民间采集歌谣的艺术工作者的“我”的视角来叙述,另一个是以主人公福贵的视角来叙述。

2.增加叙述视角,扩大了叙述空间,使叙述富于变化。(标准化的套路答案)(情节角度)

3.故事主体叙述较为亲切、自然,便于直接自由的表达思想感情,给读者以真实感,使读者更容易带入身份,有身临其境之感。(读者角度)

一天黄昏,我又去看他们,他们却搬走了,遇见一个村干部,他和我说起了那个伙计,他说:

“那才算个战士!反‘扫荡’开始了,我们的队伍已经准备在附近作战,我派了人去抬他们,因为他们不能上山过岭。那个伙计不走,他对去抬他的民兵们说:你们不配合子弟兵作战吗?民兵们说:配合呀!他大声喊:好!那你们抬我到山头上去吧,我要指挥你们!民兵们都劝他,他说不能因为抬一个残废的人耽误几个有战斗力的,他对民兵们讲:你们不知道我吗?我可以指挥你们!我可以打枪,也可以扔手榴弹,我只是不会跑罢了。民兵们拗他不过,就真的带好一切武器,把他抬到敌人过路的山头上去。你看,结果就打了一个漂亮的伏击战。”

临别他说:

“你要找他们,到城南庄去吧,他们的肉铺比以前红火多了!”

《战士》孙犁

特殊视角之“听他人讲故事”

“战士”故事的讲述者最后变为“村干部”,这样处理有什么作用?请简要分析。

①增加叙述视角,扩大了叙述空间,使叙述富于变化。(情节)

②进一步强化“战士”英勇善战的一面,使人物形象更丰满立体。(人物)

③增强了故事的传奇色彩,使主题意蕴更丰厚:军民昂扬的民族精神。(主题)

2017全国卷1 《窗子以外》

作者交替使用“你”和“我”两个不同的人称,其中蕴涵着怎样的态度?请结合全文进行分析。

①人称灵活变换使用,使行文更自由流畅、思维不受阻碍,更显出“窗”对人们的无所不在的约束;(人称变换的作用)

②以拉家常的口吻娓娓道来,更显亲切,拉近与读者的距离,易与心灵深处的交流;(第二人称的作用)

③使读者体会到作者的真诚态度,增加了内容的可信度。(第一人称的作用)

《祝福》中叙述视角有哪些变化?有什么效果?

①首尾用第一人称的叙述方式增添了故事的真实性。同时,只有良心未完全泯灭的“我”才能够回忆和讲述祥林嫂的生平。

②在回忆祥林嫂的生平时,是从“鲁镇人”视角出发,祥林嫂在鲁镇的活动可以直接叙述;

③祥林嫂离开鲁镇的活动就必须由卫婆子来转述,因此,这段转述,就变成了卫婆子的叙述视角。

这样处理兼顾叙事的完整性和真实性,使情节更简洁,更有利于主题的表达。

【回扣教材】

说着,搂了黛玉在怀,又呜咽起来。众人忙都宽慰解释,方略略止住。众人见黛玉年貌虽小,其举止言谈不俗,身体面庞虽怯弱不胜,却有一段自然的风流态度,便知他有不足之症。

视角转换:以众人视角看黛玉

这熙凤携着黛玉的手,上下细细打谅了一回,仍送至贾母身边坐下,因笑道:“天下真有这样标致的人物,我今儿才算见了!况且这通身的气派,竟不像老祖宗的外孙女儿,竟是个嫡亲的孙女,怨不得老祖宗天天口头心头一时不忘。只可怜我这妹妹这样命苦,怎么姑妈偏就去世了!”说着,便用帕试泪。

视角转换:以王熙凤视角看黛玉

宝玉早已看见多了一个姊妹,便料定是林姑妈之女,忙来作揖。厮见毕归坐,细看形容,与众各别:两弯似蹙非蹙罥烟眉,一双似喜非喜含情目。态生两靥(yè)之愁,娇袭一身之病。泪光点点,娇喘微微。闲静时如姣花照水,行动处似弱柳扶风。心较比干多一窍,病如西子胜三分。

视角转换:以宝玉视角看黛玉

二.叙述方式及其效果

类别 释义 特点

顺叙 按照时间(空间)的先后顺序来写。《林黛玉进贾府》 情节发展脉络分明,层次清晰。

倒叙 不按时间先后顺序来写,而是把某些发生在后面的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去。 制造悬念,引人入胜。(把结局放到开头来写),如《祝福》,先写祥林嫂的死,然后再写祥林嫂是怎样一步步被封建礼教逼向死亡之地的,起到制造悬念的作用。

插叙 就是在叙述主要事件的过程中,根据表达的需要,暂时中断主线而插入的另外一些与中心事件有关的内容的叙述。叙述完插入的事件后再接上原来的事件写。插叙内容不影响主要事件的表达。 对主要情节或中心事件做必要的铺垫、照应、补充、说明,①使情节更完整,结构更严密,内容更充实。②衬托中心人物,丰富情节,深化文章主题。

如《故乡》"我"回忆闰土少年时的景况,一处是"我"回忆杨二嫂年轻时的情形,这两处插叙中写到的人物,与"我"眼前所见到的形成了鲜明的对照.

补叙 也叫追叙,在行文中用两三句话或一小段话对前边说的人或事作一些补充的交代,补充另一与之有关的事件,使事件的整个过程更加清晰完整。《智取生辰纲》 是对上文的内容作补充交代,有助于更好地表达主题,使文章结构完整,行文跌宕起伏,收到出人意料的效果。若无补叙,就会影响故事的完整性。

平叙 就是平行叙述,即叙述同一时间内不同地点所发生的两件或两件以上的事。通常是先叙一件,再叙一件,常称为“花开两朵,各表一枝”,因此又叫做分叙。《水浒传》 条理清楚,便于了解事情的来龙去脉,拓展作品容量。类似于明暗两条线索交织一起,节奏紧凑,环环相扣,引人入胜。

补叙:《水浒传》第十六回《智取生辰纲》一节,叙述在黄泥岗松林内七个贩枣的客商劫走了生辰纲。看到这里,读者自然生疑:同一桶酒,贩枣客商喝得,为什么杨志等人就喝不得?这时,作者不慌不忙地交代了吴用、晁盖等七人的姓名,并介绍了使用障眼法、当面吃酒以瓢下药的经过。这样,通过补叙使得事件真相大白。由此可见,补叙实际上是在叙述时,故意“藏”去若干片断,到后面适当的地方再把这些片断“亮”出来,使读者恍然大悟。通过这一“藏”一“亮”,造成叙事的波澜。

插叙:鲁迅小说《故乡》中有两处回忆性的插叙:一处是“我”回忆闰土少年时的景况,一处是“我”回忆杨二嫂年轻时的情形。这两处插叙中写到的人物,与“我”眼前所见到的形成了鲜明的对照。细看这两处插叙,不仅长短有别,详略得当,而且安插的时间也不同:前者安插于见到人物之前,后者安插于见到人物之后。“我”由于年龄关系,少年时候很少与杨二嫂接触,本来就印象淡薄,更何况站在眼前的杨二嫂已变得面目全非了,所以“我”见到她后,望着她那圆规式的姿势,听着她那尖利的怪声,就只能“愕然”了,后来经母亲的提醒、介绍,才打开了沉重的记忆之门:“哦,我记得了。”于是引出了往事的回忆,来反映中国农村经济日益破败、中国农民日益贫困的现实,从而批判了中国半殖民地半封建的社会,表达了鲁迅对新生活的向往与追求之情。

插叙和补叙的区别

小积累

插叙

补叙

在叙述主要事件原来的时间的过程中,插入与之有关的另一件事,然后再接着叙述原来的事件

定义

在行文过程中用三两句或一小段话对前面说的人或事件做一些简单的补充交代

往往用回忆往事、追述过去的方式来充实内容,刻画人物,使叙述曲折有致

作用

一般被置于事件出现结果之后,交代产生这种结果的原因,补充说明,填补漏洞,解答疑问,便于读者理解

插叙的内容文章的枝叶,而非主干,去掉后不影响整体内容,插叙篇幅不能超过中心内容

篇幅

补充的内容往往是关键情节的相关内容,没有篇幅限制,去掉补叙内容会影响情节的完整性,故事情节上就会出现漏洞,令人不解。

置于文章中间

位置

置于文章中间或末尾

(一)常见情节结构安排(构思)技巧:

①全文情节一波三折(摇摆、延迟)

②全文有线索贯穿(尤其注意双线索)

③开头方式:悬念式/倒叙式/写景式/故事式/以……话题引入等

④结尾方式:欧·亨利式、悲剧式、喜剧式、戛然而止式、以景作结式、首尾呼应式等

⑤中间有:悬念、伏笔、铺垫、照应、暗示、误会、突转、对比、抑扬等

诗化小说|散文化小说:没有完整的情节以及矛盾冲突,淡化人物形象,注重意境的营造以及特定情境下的心理状态和特有情绪的展示。

情节安排技巧

叙事情节安排技巧(9种)

安排开端、发展、高潮、结局过程中运用的技巧。

悬念、照应、伏笔、对比、衬托、铺垫、线索、抑扬、突转

1:悬念

它是指在小说的叙述中先设置一个谜面,藏起谜底,在适当的时候再予以点破,使读者的期待心理得到满足。悬念的主要作用是:吸引读者,引人入胜。

例如《林教头风雪山神庙》中,小二夫妇见陆谦等人行为鬼祟,言谈诡秘,又提到“林冲”的名字,觉得事情蹊跷,顿起疑心;隔墙偷听却只听得只言片语和“高太尉”三字,其它都因听不清楚略而不写。这就形成悬念:他们是谁?要干什么?为什么言谈举止那样诡秘?是不是要加害林冲?读者读到这里也不免要为林冲的处境和命运担忧,从而产生了强烈的阅读欲望。

2:抑扬

指对写作对象或欲扬先抑或欲抑先扬,然后陡然一转,出乎读者所料的一种结构方法,使文章产生峰回路转、跌宕起伏的效果,增强作品的可读性。

在金庸的武侠小说《笑傲江湖》中 ,金庸先生使用了欲抑先扬的手法成功塑造了华山派掌门岳不群这个包藏祸心,阴险狡诈的伪君子。

在开篇给了他慈父良师的身份,给了他正派人士引以为荣的“君子剑”称号,一代大侠,叫人折服。然而,这慈父利用女儿的幸福达到自己的目的,为了私心杀害自己的徒弟,堂堂“君子剑”实则是一个不折不扣的阴险小人,为了野心而掀起武林中的腥风血雨。

3:照应

又叫呼应,是篇章间的伏笔照应。照应能使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑。

鲁迅先生的《故乡》,在文章的开头部分,作者用了一大段文字对眼前故乡的景色进行了描写;在文章的结尾部分,作者又用简练的文字对心中那幅美丽的“图画”作了描画。这样做,除了能使前后文形成一种鲜明的比照,还能使文章结构紧凑。

《祝福》《灯笼》的开头、结尾

4:伏笔

指作者对将要在作品中出现的人物或事件,预先作的提示或暗示。可使全文前后呼应,结构更严谨,情节发展更合理,前因后果更分明。

《爸爸的花儿落了》文章后面厨子老高说“你爸爸已经……”

爸爸离开人世这件事不是突然冒出的,前面已经埋下了伏笔——

爸爸说:“没有爸爸,你更要自己管自己,并且管弟弟和妹妹,你已经大了,是不是?”

5:对比

把两种对立的事物或者同一事物的两个不同方面,放在一起相互比较。对比的作用一般是渲染气氛、表现人物或突出主题。

1.《孔乙己》:

2.《范进中举》:

3.《我的叔叔于勒》:

胡屠夫对中举前后的范进态度的变化对比等。

酒客们的笑与孔乙己的悲形成对比。

菲力普夫妇对于勒前后态度的变化对比。

4.《故乡》:

闰土少年与中年的外貌变化对比等。

6:衬托

指描绘某一事物来表现另一事物的艺术手法,它分为正衬和反衬两种。衬托可以使文章更生动,人物、事物形象更突出,主题更鲜明。

《红楼梦》中《林黛玉进贾府》一节,贾宝玉出场前,先写王夫人嘱咐林黛玉,说贾宝玉是“孽根祸胎”“混世魔王”,“他嘴里一时甜言蜜语,一时有天无日,一时又疯疯傻傻”;又写林黛玉原先在自己家时曾听母亲说过,贾宝玉“顽劣异常,极恶读书,最喜在内帏厮混。”作者通过封建正统人物对宝玉的评价,从侧面衬托贾宝玉这一封建社会叛逆者的性格形象。(宝玉的出场:抑扬)

7:铺垫

也称铺叙衬垫,它是为了衬托主要人物或事物而铺叙另外的人物或事物。运用铺垫写法是为了蓄积气势,突出文章主旨。

《孔乙己》:“中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了”。

自然环境的描写,暗示当时天气已经很冷了为下文写孔乙己的悲惨遭遇作了铺垫。

8:突转

在小说结尾部分,作者常常采用突转的方法形成情节的某种“巧合”,某种意料之外的反转,或者是形成人物性格的“急剧改变”。这种突转常收到意料之外、情理之中的效果,对表现小说主旨起到画龙点睛的作用。

《一则好新闻》一文,写张记者为造成轰动效应,把有人偷东西写成抢银行。在众人的关注和夸奖声里,小张飘飘然起来。他回到家里刚开口说自己写了一篇好新闻,父亲就骂了起来:“你弟弟去偷东西,反而被人写成了抢银行,这记者真缺德!”文章的末尾是“张记者瘫坐在地上”。这大喜大悲、大起大落的情节,真让人啼笑皆非。

小说的情节

——表现手法

品手法

小说的情节

——表现手法

品手法

铺垫 VS 伏笔

小积累

铺垫

伏笔

为主要情节蓄积酝酿气势,引而不发

预先为后文作提示或暗示,力求前后照应

目的作用

一般是“显性”的,对将要叙述的事物提前渲染描写

一般是“隐性”的,在前文为后文暗设提示

特点

一般在文章开头

常见于文章中间

位置

往往使用笔墨较多,多为造势

通常只是一两笔,点到为止

着墨

9:线索

贯串整个作品情节发展的脉络,它可以是小说中的某个人物、某个事物,也可以是作者的情感、小说的事件,还可以是故事的空间、事件。线索一般有单线和双线两种。可使得小说结构清晰,情节集中;可通过线索巧妙安排结构,揭示主题。

例如《红楼梦》明显是宝黛的爱情线,暗线是贾府逐渐衰落线。

老舍的《四世同堂》主线是描写北平人家祁家等的生活经历,暗线是国家陷入日本侵华危难。

鲁迅的《药》明线是华老栓夫妇为儿子治病,暗线是革命者夏瑜被军阀杀害。

小题拾贝

双线结构——明线VS暗线

小积累

线索的作用

(二)特殊情节安排(构思)技巧:

1.对话式:《古渡头》、《六指猴》、《桥边的老人》;

2.讲述式 :《活着》

3.心理、意识流:《墙上的斑点》、《尤利西斯》

4.历史与现实交织:(打破时空的限定)《赵一曼女士》

5.回忆与现实交织:《半张纸》

6.叙事与写景交织(描写和记叙的结合):《古渡头》、《安东洛夫卡苹果》

7.时空集中:《水底的微光》

8.时空交错:《故事新编》

情节安排技巧

1.以对话为主体,推进情节发展,使情节更加集中紧凑;(情节)

2.大量的语言描写,有利于表现人物的个性和思想感情的变化,丰富人物形象;通过对话,某某”和某某的性格形成鲜明对比;(人物形象)

3.某某某的论调,隐含了作者……,引起读者共情,引发读者的思考。(情感主题、审美感受)

例文《古渡头》:作品是怎样叙述渡夫的故事的?这样写有什么好处?请简要分析。

①以“我”的视角来叙事,使事件显得真实可信;②以“钱’ 为话题,引入渡夫的故事,唤起读者的阅读兴趣;③多用对话形式,以渡夫之口自述他的经历回,使叙事更加集中;④情景描写与渡夫讲述相结合,赋予渡夫的故事哀而不伤的诗意美。

情节安排技巧之对话

作用

例:2018年全国一卷《赵一曼》小说中历史与现实交织穿插,这种叙述方式有哪些好处?请简要分析。(四循环一读者)

① 既能表现当代人对赵一曼女士的尊敬之情,又能表现赵一曼精神的当下意义,使主题内蕴更深刻;

② 可以拉开时间距离,更加全面地认识英雄,使人物形象更加立体;

③ 灵活使用文献档案,与小说叙述相互印证,使艺术描写更真实。

改编答案:

①对人物形象的塑造上,可以拉开时间距离,更加全面地认识英雄,使人物形象更加立体;

②对小说情节上,灵活使用文献档案,与小说叙述相互印证,使艺术描写更真实。

③对小说主旨表达上,既能表现当代人对赵一曼女士的尊敬之情,又能表现赵一曼精神的当下意义,使主题内蕴更深刻;

回忆与现实交织

《古渡头》:作品是怎样叙述渡夫的故事的?这样写有什么好处?请简要分析。

①以“我”的视角来叙事,使事件显得真实可信;②以“钱’ 为话题,引入渡夫的故事,唤起读者的阅读兴趣;③多用对话形式,以渡夫之口自述他的经历回,使叙事更加集中;④情景描写与渡夫讲述相结合,赋予渡夫的故事哀而不伤的诗意美。

【2019年浙江卷】12.分析本文叙述上的特征。(6分)

①用第一人称,显得真实、自然、亲切。

②通过孩子的视角,呈现天真有趣、温暖美好的一面。

③按照时间顺序自然展开,叙述散文化,节奏舒缓。

④注重场景的细节描绘,细腻、生动、传神。

叙述与写景相结合

故事新编

效果:

①“故事”本身于史有据,富有历史韵味;

②采用新意的讲述方式,充满现代性与想象力;

③对历史及现实进行关照,文章具有深刻的思想性。

例子:

鲁迅的《奔月》和《理水》

时空交错

二、怎样考情节手法

题干示例 审题定向

(1)(2020·浙江卷)作者用了哪些手法使小说结构紧凑?(《雪》) (2)(2019·浙江卷)分析本文叙述上的特征。[《呼兰河传(节选)》] (3)(2018·全国卷Ⅰ)小说中历史与现实交织穿插,这种叙述方式有哪些好处?请结合作品简要分析。(《赵一曼女士》) (4)(2017·全国卷Ⅰ)小说以“渴”为中心谋篇布局,这有什么好处?请简要说明。(《天嚣》) (5)(2016·全国卷Ⅱ)小说以“电话”为枢纽连接人物、安排情节,这样处理有什么作用?请简要分析。(《战争》) 题干中往往有“分析”“说明”等作答动词和“叙述”“谋篇布局”

“情节”“线索”“作用”等表答题方向的词语。

情节手法总结回顾

1.叙述人称及视角:第一人称(给人真实感,令人信服,便于直抒胸臆)

第二人称(便于交流感情,给人以亲切感,便于强烈呼告。)

第三人称:(视野开阔,不受时空限制,灵活自由,便于客观描述。)

视角:全知全能视角、有限视角

2.叙述方式:顺序,倒叙,插叙,补叙,平叙

3.情节安排(构思)技巧:线索、悬念、伏笔、照应、铺垫、抑扬、对比、衬托、突转、以……话题引入。

4.叙述安排上的技巧(叙事艺术):对话、心理、回忆、叙述与写景结合、回忆与现实交织、历史与现实交织、时空集中、时空交错。

5、叙事节奏:紧张?舒缓?集中紧凑?

6、叙述语言:偏口语化,有生活气息,富有地域特色,时代特征,书面语为主,典雅庄重。

三、怎样答情节手法

第一步:审题干,明手法

从题干要求出发,快速锁定情节手法。当然,要准确界定情节手法必须熟练掌握相关知识,特别是情节叙述技巧、情节安排技巧。

第二步:定角度,析运用

分析情节手法的运用,首先要找准切入角度,根据不同的角度具体分析如何运用。分析时,言之有据是关键,要善于抓住小说中的相关内容,逐层进行阐释,不枝不蔓,力求分析到位,如有必要,可列举条目。

第三步:简概括,说效果

对情节手法的分析要扣住表达效果,主要分析对小说主题、作者情感具有怎样的作用。分析时概括要简洁,不要拖泥带水,要学会根据采分点作答。

(1)采取了倒叙的手法。祥林嫂悲惨的结局放在开头,巧妙地设置了悬念,使读者寄予探求事情的原委,有一定的吸引力;

(2)以第一人称“我”的所见所闻所感讲述故事,既增添了故事的真实性,同时这个线索人物使得情节紧凑;

(3)现实与回忆交织,把祥林嫂死前穷困潦倒的现实与“我”对她大半生的回忆融合在一起,丰富了人物故事,突出了人物形象。

(4)前后照应。开头和结尾都有对祝福情景的描写,这种描写前后照应,与祥林嫂悲惨的死形成对比,深化了文章主题。

(5)时空集中。故事发生在“鲁镇”这一地点,集中在除夕“祝福”这一时间段,情节紧凑。

(6)对比。祥林嫂在年底祈福的热闹祝福声中悲惨死去,祝福与死亡、热闹与冷凄,形成了鲜明的对比,突出了文章主题。

《祝福》在叙述、谋篇上有何特点?

典题研习

呼兰河传(节选)

萧红

2019浙江卷

研习角度1:情节叙述的角度

2.分析本文叙述上的特征。

三抓 具体手法 具体内容

抓叙述角度(人称、视角)

抓叙述方式

抓情节安排

第一人称

“我”

通过孩子的视角

有限视角——孩子

顺序:按照时间顺序

从夏天到秋天

要考虑全面,除以上,属于手法的都要考虑

注重场景的细节描绘

第一步:点出所用的手法

第二步:结合文本中使用这些情节手法的内容具体分析

第三步:点明使用这些情节手法的好处、作用。

①用第一人称“我”,显得真实、自然、亲切。

②通过孩子的视角,呈现天真有趣、温暖美好的一面。

③按照时间顺序“从夏天到秋天”自然展开,叙述散文化,节奏舒缓。

④注重场景的细节描绘,如对磨房的描写,显得细腻、生动、传神。

典题研习

越野滑雪

海明威

研习角度1:情节结构的角度

2020全国卷

《越野滑雪》情节很简单,讲尼克和乔治两个少年在滑雪。

总共描述了2段滑雪过程:第一段路,先是乔治滑,后是尼克滑。第二段路,先是尼克滑,再是乔治滑。接着,两人进山谷的小木屋喝酒,稍作休憩。最后,两人对话,相约下次滑雪,在不舍与憧憬的矛盾中,尼克一语道尽下次很难再滑的无奈现实。

故事简单得不像故事。其实表面的没故事,实则隐去很多丰富的故事。

小说写了什么情节?

冰山理论

“冰山在海里移动很是庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上”。

他认为应该把思想、情

感乃至语言与动作等八分之

七的内涵隐藏起来,不要袒

露出来。所有这一切被省略

的东西,读者会通过自己的

想像加以联接与弥补的。

乔治和尼克是什么关系?

乔治和尼克是什么背景家世?

他们为何而来?是逃学吗?

为什么以后一定不能再滑雪了?

他们之间到底有什么隐情?

滑雪之前,发生了什么?

滑雪之后,尼克又预见了什么?

也许我们会猜想其他情节:

也许我们可以猜测,他们是学生,在尼克的带领下,乔治偷偷溜出学校,也或者在开学前几日,他们两人提前撒谎上学,然后玩滑雪。

【主题】

小说通过滑雪、喝酒两个场景的描写,让我们看到主人公在滑雪时极度畅快、极度自由的放松心情,也看到了现实生活中的学业、家庭、生存等问题给主人公带来的沉重心情。

这样的心理反应可以说是“迷惘一代”的真实写照。不光是当时的青年一代有这样的感受,现如今的人们也会有。当生活的压力让人愁苦不堪、迷惘无措时,许多人会选择去运动、旅游、极限挑战等来获得短暂的快乐,以释放压力,逃脱现实的束缚。但是当短暂的快乐结束时,人们还是不得不面对眼前的一地鸡毛。这就是现实的写照。

海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“ 冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上,”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。(6分)

①小说的情节安排上只描写了“露出水面的八分之一”;

②八分之一情节安排写的是两人的越野滑雪及在小客栈的逗留,通过这些可以推测出其背后隐藏着更为丰富的内容,尤其是两人在滑雪之外的生活;

③这种情节安排使小说大量留白,引人逛思。

第一步:点出所用的手法

第二步:结合文本中使用这些情节手法的内容具体分析

第三步:点明使用这些情节手法的好处、作用。

作业:

①资料《雪》(2020浙江卷)注意角度。

感谢观看

下节再见

小说情节手法

情节是小说的框架和脉络,把握好故事情节,是欣赏小说的基础,也是整体感知小说的起点。

3种常考题型

①情节梳理、概括题

②情节安排、手法题

③情节及其技巧作用分析题

导语

素养积累

什么是情节安排的手法

情节安排

的手法

情节叙述手法

情节结构手法

叙述视角

(叙述角度、叙述人称)

叙述方式

第一人称(有限视角)

第二人称(有限视角)

第三人称(全知视角)

顺、倒、插、补、平叙

悬念、照应、伏笔、对比、衬托、铺垫、线索、抑扬、突转

情节运行方式

摇摆式(一波三折)、欧 亨利式、对话式、独白式、抑扬式

考

什

么

情节叙述手法

也称叙述角度、叙述人称,是叙述语言中对故事内容进行观察和讲述的特定角度。简单地说就是讲故事的人与他讲的故事间的关系。它决定了叙述者以何种身份、何种角度来讲述故事。

叙述视角

类型 作用与效果

第一人称 ( )

第二人称 ( )

第三人称 ( )

有限视角

全知视角

第一人称只能局限于叙述人的所见所闻,与“有限视角”一样会受到一定的叙述限制,但“我”作为故事的参与者、见证者、使小说显得真实亲切,拉近与读者的距离,同时便于抒发感情。

①不受时空限制,叙述自由灵活,客观直接地展现更广阔的画面和更丰富的内容②它可以深入人物内心,将人物的心理活动告诉读者,③(全知)还可以展示不同人物在不同地点同时发生的事情,④以旁观者的身份作客观的叙述,能引起读者理性的思考和评判⑤“他”具有不确定性,代表社会的一类……人,使小说反应的现象更具普遍性。

①拉近叙述者与人物(事物)之间的距离,便于作者与之直接对话和沟通交流②增强文章的抒情性和亲切感,便于感情交流。③在所写对象为物时,起到拟人化的修辞效果。一般书信、诗歌和赞颂、悼念的文章的使用。

一、情节叙述手法 1.叙述人称和叙述视角

如《祝福》

有限视角

类别 特 点

女性视角 以女性为视线出发点,以女性的眼光来看待问题或世界。情感细腻、引人入胜

动物视角 新奇,引人深思,增强表现力《生死疲劳》一个被冤杀的地主经历了六道轮回,变成驴、牛、猪、狗、猴,最后终于又转生为一个带着先天性不可治愈疾病的大头婴儿;这个大头婴儿滔滔不绝地讲述着他身为畜牲时的种种奇特感受。

儿童视角 真实平易,生动有童趣,善恶对比,更凸显主题1.采用儿童的视角写故事,儿童感受到的世界,往往更能接近事物的真相,能看到成人看不到或不愿意看到的隐秘事件,也能看到被成人忽略的遮蔽的生活细节。2.语言表述是儿童的思维逻辑。3.主旨上是异常沉重的悲剧,有一些轻松色彩,也达到一种陌生化,一种客观呈现的效果。

人称交叉 使用第一人称的,往往穿插第三人称的转述,以进一步扩大表现的时空领域;使用第三人称的,则常常夹杂进人物的独白、对话等,从而增强文章的真实感和亲切感。人称交叉叙述的方法,可以扬长补短,使叙述的对象得到全方位、立体化的表现。

一、情节叙述手法

1. 特殊叙事视角)

特殊视角之儿童视角

儿童视角要求小说借助于儿童的眼光或口吻来讲述故事,故事的呈现过程具有鲜明的儿童思维的特征。之所以要用儿童视角,是因为儿童视角有着许多成人视角无法达到的优越。概括来讲,主要有以下几个方面:

(1)儿童纯洁的心灵和简单的阅历使得叙事内容更加客观真实;

(2)儿童贫乏的词汇和特有的语句使得叙事语言更加平易亲切;

(3)儿童丰富的想象和无知的状态使得叙事效果更加“陌生化”。

(4)儿童的好奇心推动情节的发展;

(5)儿童视听下来塑造人物形象,使人物形象更加立体、饱满;

(6)用儿童天真善良的天性对比成人世界的丑恶,审视人性,凸显主题,

直扣人心。

《我的叔叔于勒》是从“我”---若瑟夫这个小男孩的角度去叙述故事的,文中的“我”见证了“我”们一家人和于勒之间的故事。

父母对待于勒态度巧遇于勒之前:

父亲总要说他那句永不变更的话:“唉!如果于勒竟在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!”

母亲也常常说:“只要这个好心的于勒一回来,我们的境况就不同了。他可真算得一个有办法的人。”

遇到于勒之时:

母亲:去跟船长打听一下吧。可要多加小心,别叫这个小子又回来吃咱们!我就知道这个贼是不会有出息的,早晚会回来重新拖累我们的……

循着“我”的视线,我们看到,有没有钱是决定父母与于勒关系亲疏的唯一指标。这样的人和事在当今时代也不稀缺。以小见大是小说写作的基本手法,从个体身上反映出来的往往是群体现象。从“我”这个儿童的视角客观地观察菲利普夫妇,我们读出小说的主旨:

金钱让亲情变异,让灵魂扭曲。

而作为一个涉世未深的小孩子,“我”是如何对待于勒的?

我看了看他的手,那是一只满是皱痕的水手的手。我又看了看他的脸,那是一张又老又穷苦的脸,满脸愁容,狼狈不堪。我心里默念道:“这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔。”

说明“我”很关心于勒,“我”对于勒的同情,把于勒当亲人的。

作者塑造一个孩子作为故事的经历者和参与者,使我们看到成人世界的自私冷漠,也让我们在灰暗中看到一抹暖色。“我”的态度,透露出小说另一个主旨:呼唤亲情和善良人性

以动物的眼光看世界,给读者一种崭新的体验,更有情趣;更客观冷静真实;

动物展示出的心理活动,往往与人的心理活动交替进行,从而推动情节的发展;

动物非人类,可见生活中的事物被漠视的程度之严重,引人深思;

突出了作者要真正表达的主题思想。

特殊视角之动物视角

本文构思独特,以蛇为叙述视角,请探究作者这样叙写的意图。(6分)(非鱼《一条忧心忡忡的蛇》)

①从蛇的视角来观察老人生活,比较客观地呈现了老人的生活实况;

②以蛇而不是人来观察老人的日常生活起居,足见老人的生活被漠视之严重;

③蛇本是冷血的,而面对老人的生活状态,她也不禁忧心忡忡起来,可以想见老人生活孤独、脆弱的程度。

特殊视角之动物视角

余华《活着》

我比现在年轻十岁的时候,获得了一个游手好闲的职业,去乡间收集民间歌谣。那一年的整个夏天,我如同一只乱飞的麻雀,游荡在知了和阳光充斥的农村。

……

这位老人后来和我一起坐在了那棵茂盛的树下,在那个充满阳光的下午,他向我讲述了自己。

四十多年前,我爹常在这里走来走去,他穿着一身黑颜色的绸衣,总是把双手背在身后,他出门时常对我娘说:

“我到自己的地上去走走。”

特殊视角之“故事套故事”

文本中的叙述视角有什么特点?效果如何?

1.《活着》一文有两个叙述视角的并行交织,一个是以民间采集歌谣的艺术工作者的“我”的视角来叙述,另一个是以主人公福贵的视角来叙述。

2.增加叙述视角,扩大了叙述空间,使叙述富于变化。(标准化的套路答案)(情节角度)

3.故事主体叙述较为亲切、自然,便于直接自由的表达思想感情,给读者以真实感,使读者更容易带入身份,有身临其境之感。(读者角度)

一天黄昏,我又去看他们,他们却搬走了,遇见一个村干部,他和我说起了那个伙计,他说:

“那才算个战士!反‘扫荡’开始了,我们的队伍已经准备在附近作战,我派了人去抬他们,因为他们不能上山过岭。那个伙计不走,他对去抬他的民兵们说:你们不配合子弟兵作战吗?民兵们说:配合呀!他大声喊:好!那你们抬我到山头上去吧,我要指挥你们!民兵们都劝他,他说不能因为抬一个残废的人耽误几个有战斗力的,他对民兵们讲:你们不知道我吗?我可以指挥你们!我可以打枪,也可以扔手榴弹,我只是不会跑罢了。民兵们拗他不过,就真的带好一切武器,把他抬到敌人过路的山头上去。你看,结果就打了一个漂亮的伏击战。”

临别他说:

“你要找他们,到城南庄去吧,他们的肉铺比以前红火多了!”

《战士》孙犁

特殊视角之“听他人讲故事”

“战士”故事的讲述者最后变为“村干部”,这样处理有什么作用?请简要分析。

①增加叙述视角,扩大了叙述空间,使叙述富于变化。(情节)

②进一步强化“战士”英勇善战的一面,使人物形象更丰满立体。(人物)

③增强了故事的传奇色彩,使主题意蕴更丰厚:军民昂扬的民族精神。(主题)

2017全国卷1 《窗子以外》

作者交替使用“你”和“我”两个不同的人称,其中蕴涵着怎样的态度?请结合全文进行分析。

①人称灵活变换使用,使行文更自由流畅、思维不受阻碍,更显出“窗”对人们的无所不在的约束;(人称变换的作用)

②以拉家常的口吻娓娓道来,更显亲切,拉近与读者的距离,易与心灵深处的交流;(第二人称的作用)

③使读者体会到作者的真诚态度,增加了内容的可信度。(第一人称的作用)

《祝福》中叙述视角有哪些变化?有什么效果?

①首尾用第一人称的叙述方式增添了故事的真实性。同时,只有良心未完全泯灭的“我”才能够回忆和讲述祥林嫂的生平。

②在回忆祥林嫂的生平时,是从“鲁镇人”视角出发,祥林嫂在鲁镇的活动可以直接叙述;

③祥林嫂离开鲁镇的活动就必须由卫婆子来转述,因此,这段转述,就变成了卫婆子的叙述视角。

这样处理兼顾叙事的完整性和真实性,使情节更简洁,更有利于主题的表达。

【回扣教材】

说着,搂了黛玉在怀,又呜咽起来。众人忙都宽慰解释,方略略止住。众人见黛玉年貌虽小,其举止言谈不俗,身体面庞虽怯弱不胜,却有一段自然的风流态度,便知他有不足之症。

视角转换:以众人视角看黛玉

这熙凤携着黛玉的手,上下细细打谅了一回,仍送至贾母身边坐下,因笑道:“天下真有这样标致的人物,我今儿才算见了!况且这通身的气派,竟不像老祖宗的外孙女儿,竟是个嫡亲的孙女,怨不得老祖宗天天口头心头一时不忘。只可怜我这妹妹这样命苦,怎么姑妈偏就去世了!”说着,便用帕试泪。

视角转换:以王熙凤视角看黛玉

宝玉早已看见多了一个姊妹,便料定是林姑妈之女,忙来作揖。厮见毕归坐,细看形容,与众各别:两弯似蹙非蹙罥烟眉,一双似喜非喜含情目。态生两靥(yè)之愁,娇袭一身之病。泪光点点,娇喘微微。闲静时如姣花照水,行动处似弱柳扶风。心较比干多一窍,病如西子胜三分。

视角转换:以宝玉视角看黛玉

二.叙述方式及其效果

类别 释义 特点

顺叙 按照时间(空间)的先后顺序来写。《林黛玉进贾府》 情节发展脉络分明,层次清晰。

倒叙 不按时间先后顺序来写,而是把某些发生在后面的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去。 制造悬念,引人入胜。(把结局放到开头来写),如《祝福》,先写祥林嫂的死,然后再写祥林嫂是怎样一步步被封建礼教逼向死亡之地的,起到制造悬念的作用。

插叙 就是在叙述主要事件的过程中,根据表达的需要,暂时中断主线而插入的另外一些与中心事件有关的内容的叙述。叙述完插入的事件后再接上原来的事件写。插叙内容不影响主要事件的表达。 对主要情节或中心事件做必要的铺垫、照应、补充、说明,①使情节更完整,结构更严密,内容更充实。②衬托中心人物,丰富情节,深化文章主题。

如《故乡》"我"回忆闰土少年时的景况,一处是"我"回忆杨二嫂年轻时的情形,这两处插叙中写到的人物,与"我"眼前所见到的形成了鲜明的对照.

补叙 也叫追叙,在行文中用两三句话或一小段话对前边说的人或事作一些补充的交代,补充另一与之有关的事件,使事件的整个过程更加清晰完整。《智取生辰纲》 是对上文的内容作补充交代,有助于更好地表达主题,使文章结构完整,行文跌宕起伏,收到出人意料的效果。若无补叙,就会影响故事的完整性。

平叙 就是平行叙述,即叙述同一时间内不同地点所发生的两件或两件以上的事。通常是先叙一件,再叙一件,常称为“花开两朵,各表一枝”,因此又叫做分叙。《水浒传》 条理清楚,便于了解事情的来龙去脉,拓展作品容量。类似于明暗两条线索交织一起,节奏紧凑,环环相扣,引人入胜。

补叙:《水浒传》第十六回《智取生辰纲》一节,叙述在黄泥岗松林内七个贩枣的客商劫走了生辰纲。看到这里,读者自然生疑:同一桶酒,贩枣客商喝得,为什么杨志等人就喝不得?这时,作者不慌不忙地交代了吴用、晁盖等七人的姓名,并介绍了使用障眼法、当面吃酒以瓢下药的经过。这样,通过补叙使得事件真相大白。由此可见,补叙实际上是在叙述时,故意“藏”去若干片断,到后面适当的地方再把这些片断“亮”出来,使读者恍然大悟。通过这一“藏”一“亮”,造成叙事的波澜。

插叙:鲁迅小说《故乡》中有两处回忆性的插叙:一处是“我”回忆闰土少年时的景况,一处是“我”回忆杨二嫂年轻时的情形。这两处插叙中写到的人物,与“我”眼前所见到的形成了鲜明的对照。细看这两处插叙,不仅长短有别,详略得当,而且安插的时间也不同:前者安插于见到人物之前,后者安插于见到人物之后。“我”由于年龄关系,少年时候很少与杨二嫂接触,本来就印象淡薄,更何况站在眼前的杨二嫂已变得面目全非了,所以“我”见到她后,望着她那圆规式的姿势,听着她那尖利的怪声,就只能“愕然”了,后来经母亲的提醒、介绍,才打开了沉重的记忆之门:“哦,我记得了。”于是引出了往事的回忆,来反映中国农村经济日益破败、中国农民日益贫困的现实,从而批判了中国半殖民地半封建的社会,表达了鲁迅对新生活的向往与追求之情。

插叙和补叙的区别

小积累

插叙

补叙

在叙述主要事件原来的时间的过程中,插入与之有关的另一件事,然后再接着叙述原来的事件

定义

在行文过程中用三两句或一小段话对前面说的人或事件做一些简单的补充交代

往往用回忆往事、追述过去的方式来充实内容,刻画人物,使叙述曲折有致

作用

一般被置于事件出现结果之后,交代产生这种结果的原因,补充说明,填补漏洞,解答疑问,便于读者理解

插叙的内容文章的枝叶,而非主干,去掉后不影响整体内容,插叙篇幅不能超过中心内容

篇幅

补充的内容往往是关键情节的相关内容,没有篇幅限制,去掉补叙内容会影响情节的完整性,故事情节上就会出现漏洞,令人不解。

置于文章中间

位置

置于文章中间或末尾

(一)常见情节结构安排(构思)技巧:

①全文情节一波三折(摇摆、延迟)

②全文有线索贯穿(尤其注意双线索)

③开头方式:悬念式/倒叙式/写景式/故事式/以……话题引入等

④结尾方式:欧·亨利式、悲剧式、喜剧式、戛然而止式、以景作结式、首尾呼应式等

⑤中间有:悬念、伏笔、铺垫、照应、暗示、误会、突转、对比、抑扬等

诗化小说|散文化小说:没有完整的情节以及矛盾冲突,淡化人物形象,注重意境的营造以及特定情境下的心理状态和特有情绪的展示。

情节安排技巧

叙事情节安排技巧(9种)

安排开端、发展、高潮、结局过程中运用的技巧。

悬念、照应、伏笔、对比、衬托、铺垫、线索、抑扬、突转

1:悬念

它是指在小说的叙述中先设置一个谜面,藏起谜底,在适当的时候再予以点破,使读者的期待心理得到满足。悬念的主要作用是:吸引读者,引人入胜。

例如《林教头风雪山神庙》中,小二夫妇见陆谦等人行为鬼祟,言谈诡秘,又提到“林冲”的名字,觉得事情蹊跷,顿起疑心;隔墙偷听却只听得只言片语和“高太尉”三字,其它都因听不清楚略而不写。这就形成悬念:他们是谁?要干什么?为什么言谈举止那样诡秘?是不是要加害林冲?读者读到这里也不免要为林冲的处境和命运担忧,从而产生了强烈的阅读欲望。

2:抑扬

指对写作对象或欲扬先抑或欲抑先扬,然后陡然一转,出乎读者所料的一种结构方法,使文章产生峰回路转、跌宕起伏的效果,增强作品的可读性。

在金庸的武侠小说《笑傲江湖》中 ,金庸先生使用了欲抑先扬的手法成功塑造了华山派掌门岳不群这个包藏祸心,阴险狡诈的伪君子。

在开篇给了他慈父良师的身份,给了他正派人士引以为荣的“君子剑”称号,一代大侠,叫人折服。然而,这慈父利用女儿的幸福达到自己的目的,为了私心杀害自己的徒弟,堂堂“君子剑”实则是一个不折不扣的阴险小人,为了野心而掀起武林中的腥风血雨。

3:照应

又叫呼应,是篇章间的伏笔照应。照应能使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑。

鲁迅先生的《故乡》,在文章的开头部分,作者用了一大段文字对眼前故乡的景色进行了描写;在文章的结尾部分,作者又用简练的文字对心中那幅美丽的“图画”作了描画。这样做,除了能使前后文形成一种鲜明的比照,还能使文章结构紧凑。

《祝福》《灯笼》的开头、结尾

4:伏笔

指作者对将要在作品中出现的人物或事件,预先作的提示或暗示。可使全文前后呼应,结构更严谨,情节发展更合理,前因后果更分明。

《爸爸的花儿落了》文章后面厨子老高说“你爸爸已经……”

爸爸离开人世这件事不是突然冒出的,前面已经埋下了伏笔——

爸爸说:“没有爸爸,你更要自己管自己,并且管弟弟和妹妹,你已经大了,是不是?”

5:对比

把两种对立的事物或者同一事物的两个不同方面,放在一起相互比较。对比的作用一般是渲染气氛、表现人物或突出主题。

1.《孔乙己》:

2.《范进中举》:

3.《我的叔叔于勒》:

胡屠夫对中举前后的范进态度的变化对比等。

酒客们的笑与孔乙己的悲形成对比。

菲力普夫妇对于勒前后态度的变化对比。

4.《故乡》:

闰土少年与中年的外貌变化对比等。

6:衬托

指描绘某一事物来表现另一事物的艺术手法,它分为正衬和反衬两种。衬托可以使文章更生动,人物、事物形象更突出,主题更鲜明。

《红楼梦》中《林黛玉进贾府》一节,贾宝玉出场前,先写王夫人嘱咐林黛玉,说贾宝玉是“孽根祸胎”“混世魔王”,“他嘴里一时甜言蜜语,一时有天无日,一时又疯疯傻傻”;又写林黛玉原先在自己家时曾听母亲说过,贾宝玉“顽劣异常,极恶读书,最喜在内帏厮混。”作者通过封建正统人物对宝玉的评价,从侧面衬托贾宝玉这一封建社会叛逆者的性格形象。(宝玉的出场:抑扬)

7:铺垫

也称铺叙衬垫,它是为了衬托主要人物或事物而铺叙另外的人物或事物。运用铺垫写法是为了蓄积气势,突出文章主旨。

《孔乙己》:“中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了”。

自然环境的描写,暗示当时天气已经很冷了为下文写孔乙己的悲惨遭遇作了铺垫。

8:突转

在小说结尾部分,作者常常采用突转的方法形成情节的某种“巧合”,某种意料之外的反转,或者是形成人物性格的“急剧改变”。这种突转常收到意料之外、情理之中的效果,对表现小说主旨起到画龙点睛的作用。

《一则好新闻》一文,写张记者为造成轰动效应,把有人偷东西写成抢银行。在众人的关注和夸奖声里,小张飘飘然起来。他回到家里刚开口说自己写了一篇好新闻,父亲就骂了起来:“你弟弟去偷东西,反而被人写成了抢银行,这记者真缺德!”文章的末尾是“张记者瘫坐在地上”。这大喜大悲、大起大落的情节,真让人啼笑皆非。

小说的情节

——表现手法

品手法

小说的情节

——表现手法

品手法

铺垫 VS 伏笔

小积累

铺垫

伏笔

为主要情节蓄积酝酿气势,引而不发

预先为后文作提示或暗示,力求前后照应

目的作用

一般是“显性”的,对将要叙述的事物提前渲染描写

一般是“隐性”的,在前文为后文暗设提示

特点

一般在文章开头

常见于文章中间

位置

往往使用笔墨较多,多为造势

通常只是一两笔,点到为止

着墨

9:线索

贯串整个作品情节发展的脉络,它可以是小说中的某个人物、某个事物,也可以是作者的情感、小说的事件,还可以是故事的空间、事件。线索一般有单线和双线两种。可使得小说结构清晰,情节集中;可通过线索巧妙安排结构,揭示主题。

例如《红楼梦》明显是宝黛的爱情线,暗线是贾府逐渐衰落线。

老舍的《四世同堂》主线是描写北平人家祁家等的生活经历,暗线是国家陷入日本侵华危难。

鲁迅的《药》明线是华老栓夫妇为儿子治病,暗线是革命者夏瑜被军阀杀害。

小题拾贝

双线结构——明线VS暗线

小积累

线索的作用

(二)特殊情节安排(构思)技巧:

1.对话式:《古渡头》、《六指猴》、《桥边的老人》;

2.讲述式 :《活着》

3.心理、意识流:《墙上的斑点》、《尤利西斯》

4.历史与现实交织:(打破时空的限定)《赵一曼女士》

5.回忆与现实交织:《半张纸》

6.叙事与写景交织(描写和记叙的结合):《古渡头》、《安东洛夫卡苹果》

7.时空集中:《水底的微光》

8.时空交错:《故事新编》

情节安排技巧

1.以对话为主体,推进情节发展,使情节更加集中紧凑;(情节)

2.大量的语言描写,有利于表现人物的个性和思想感情的变化,丰富人物形象;通过对话,某某”和某某的性格形成鲜明对比;(人物形象)

3.某某某的论调,隐含了作者……,引起读者共情,引发读者的思考。(情感主题、审美感受)

例文《古渡头》:作品是怎样叙述渡夫的故事的?这样写有什么好处?请简要分析。

①以“我”的视角来叙事,使事件显得真实可信;②以“钱’ 为话题,引入渡夫的故事,唤起读者的阅读兴趣;③多用对话形式,以渡夫之口自述他的经历回,使叙事更加集中;④情景描写与渡夫讲述相结合,赋予渡夫的故事哀而不伤的诗意美。

情节安排技巧之对话

作用

例:2018年全国一卷《赵一曼》小说中历史与现实交织穿插,这种叙述方式有哪些好处?请简要分析。(四循环一读者)

① 既能表现当代人对赵一曼女士的尊敬之情,又能表现赵一曼精神的当下意义,使主题内蕴更深刻;

② 可以拉开时间距离,更加全面地认识英雄,使人物形象更加立体;

③ 灵活使用文献档案,与小说叙述相互印证,使艺术描写更真实。

改编答案:

①对人物形象的塑造上,可以拉开时间距离,更加全面地认识英雄,使人物形象更加立体;

②对小说情节上,灵活使用文献档案,与小说叙述相互印证,使艺术描写更真实。

③对小说主旨表达上,既能表现当代人对赵一曼女士的尊敬之情,又能表现赵一曼精神的当下意义,使主题内蕴更深刻;

回忆与现实交织

《古渡头》:作品是怎样叙述渡夫的故事的?这样写有什么好处?请简要分析。

①以“我”的视角来叙事,使事件显得真实可信;②以“钱’ 为话题,引入渡夫的故事,唤起读者的阅读兴趣;③多用对话形式,以渡夫之口自述他的经历回,使叙事更加集中;④情景描写与渡夫讲述相结合,赋予渡夫的故事哀而不伤的诗意美。

【2019年浙江卷】12.分析本文叙述上的特征。(6分)

①用第一人称,显得真实、自然、亲切。

②通过孩子的视角,呈现天真有趣、温暖美好的一面。

③按照时间顺序自然展开,叙述散文化,节奏舒缓。

④注重场景的细节描绘,细腻、生动、传神。

叙述与写景相结合

故事新编

效果:

①“故事”本身于史有据,富有历史韵味;

②采用新意的讲述方式,充满现代性与想象力;

③对历史及现实进行关照,文章具有深刻的思想性。

例子:

鲁迅的《奔月》和《理水》

时空交错

二、怎样考情节手法

题干示例 审题定向

(1)(2020·浙江卷)作者用了哪些手法使小说结构紧凑?(《雪》) (2)(2019·浙江卷)分析本文叙述上的特征。[《呼兰河传(节选)》] (3)(2018·全国卷Ⅰ)小说中历史与现实交织穿插,这种叙述方式有哪些好处?请结合作品简要分析。(《赵一曼女士》) (4)(2017·全国卷Ⅰ)小说以“渴”为中心谋篇布局,这有什么好处?请简要说明。(《天嚣》) (5)(2016·全国卷Ⅱ)小说以“电话”为枢纽连接人物、安排情节,这样处理有什么作用?请简要分析。(《战争》) 题干中往往有“分析”“说明”等作答动词和“叙述”“谋篇布局”

“情节”“线索”“作用”等表答题方向的词语。

情节手法总结回顾

1.叙述人称及视角:第一人称(给人真实感,令人信服,便于直抒胸臆)

第二人称(便于交流感情,给人以亲切感,便于强烈呼告。)

第三人称:(视野开阔,不受时空限制,灵活自由,便于客观描述。)

视角:全知全能视角、有限视角

2.叙述方式:顺序,倒叙,插叙,补叙,平叙

3.情节安排(构思)技巧:线索、悬念、伏笔、照应、铺垫、抑扬、对比、衬托、突转、以……话题引入。

4.叙述安排上的技巧(叙事艺术):对话、心理、回忆、叙述与写景结合、回忆与现实交织、历史与现实交织、时空集中、时空交错。

5、叙事节奏:紧张?舒缓?集中紧凑?

6、叙述语言:偏口语化,有生活气息,富有地域特色,时代特征,书面语为主,典雅庄重。

三、怎样答情节手法

第一步:审题干,明手法

从题干要求出发,快速锁定情节手法。当然,要准确界定情节手法必须熟练掌握相关知识,特别是情节叙述技巧、情节安排技巧。

第二步:定角度,析运用

分析情节手法的运用,首先要找准切入角度,根据不同的角度具体分析如何运用。分析时,言之有据是关键,要善于抓住小说中的相关内容,逐层进行阐释,不枝不蔓,力求分析到位,如有必要,可列举条目。

第三步:简概括,说效果

对情节手法的分析要扣住表达效果,主要分析对小说主题、作者情感具有怎样的作用。分析时概括要简洁,不要拖泥带水,要学会根据采分点作答。

(1)采取了倒叙的手法。祥林嫂悲惨的结局放在开头,巧妙地设置了悬念,使读者寄予探求事情的原委,有一定的吸引力;

(2)以第一人称“我”的所见所闻所感讲述故事,既增添了故事的真实性,同时这个线索人物使得情节紧凑;

(3)现实与回忆交织,把祥林嫂死前穷困潦倒的现实与“我”对她大半生的回忆融合在一起,丰富了人物故事,突出了人物形象。

(4)前后照应。开头和结尾都有对祝福情景的描写,这种描写前后照应,与祥林嫂悲惨的死形成对比,深化了文章主题。

(5)时空集中。故事发生在“鲁镇”这一地点,集中在除夕“祝福”这一时间段,情节紧凑。

(6)对比。祥林嫂在年底祈福的热闹祝福声中悲惨死去,祝福与死亡、热闹与冷凄,形成了鲜明的对比,突出了文章主题。

《祝福》在叙述、谋篇上有何特点?

典题研习

呼兰河传(节选)

萧红

2019浙江卷

研习角度1:情节叙述的角度

2.分析本文叙述上的特征。

三抓 具体手法 具体内容

抓叙述角度(人称、视角)

抓叙述方式

抓情节安排

第一人称

“我”

通过孩子的视角

有限视角——孩子

顺序:按照时间顺序

从夏天到秋天

要考虑全面,除以上,属于手法的都要考虑

注重场景的细节描绘

第一步:点出所用的手法

第二步:结合文本中使用这些情节手法的内容具体分析

第三步:点明使用这些情节手法的好处、作用。

①用第一人称“我”,显得真实、自然、亲切。

②通过孩子的视角,呈现天真有趣、温暖美好的一面。

③按照时间顺序“从夏天到秋天”自然展开,叙述散文化,节奏舒缓。

④注重场景的细节描绘,如对磨房的描写,显得细腻、生动、传神。

典题研习

越野滑雪

海明威

研习角度1:情节结构的角度

2020全国卷

《越野滑雪》情节很简单,讲尼克和乔治两个少年在滑雪。

总共描述了2段滑雪过程:第一段路,先是乔治滑,后是尼克滑。第二段路,先是尼克滑,再是乔治滑。接着,两人进山谷的小木屋喝酒,稍作休憩。最后,两人对话,相约下次滑雪,在不舍与憧憬的矛盾中,尼克一语道尽下次很难再滑的无奈现实。

故事简单得不像故事。其实表面的没故事,实则隐去很多丰富的故事。

小说写了什么情节?

冰山理论

“冰山在海里移动很是庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上”。

他认为应该把思想、情

感乃至语言与动作等八分之

七的内涵隐藏起来,不要袒

露出来。所有这一切被省略

的东西,读者会通过自己的

想像加以联接与弥补的。

乔治和尼克是什么关系?

乔治和尼克是什么背景家世?

他们为何而来?是逃学吗?

为什么以后一定不能再滑雪了?

他们之间到底有什么隐情?

滑雪之前,发生了什么?

滑雪之后,尼克又预见了什么?

也许我们会猜想其他情节:

也许我们可以猜测,他们是学生,在尼克的带领下,乔治偷偷溜出学校,也或者在开学前几日,他们两人提前撒谎上学,然后玩滑雪。

【主题】

小说通过滑雪、喝酒两个场景的描写,让我们看到主人公在滑雪时极度畅快、极度自由的放松心情,也看到了现实生活中的学业、家庭、生存等问题给主人公带来的沉重心情。

这样的心理反应可以说是“迷惘一代”的真实写照。不光是当时的青年一代有这样的感受,现如今的人们也会有。当生活的压力让人愁苦不堪、迷惘无措时,许多人会选择去运动、旅游、极限挑战等来获得短暂的快乐,以释放压力,逃脱现实的束缚。但是当短暂的快乐结束时,人们还是不得不面对眼前的一地鸡毛。这就是现实的写照。

海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“ 冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上,”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。(6分)

①小说的情节安排上只描写了“露出水面的八分之一”;

②八分之一情节安排写的是两人的越野滑雪及在小客栈的逗留,通过这些可以推测出其背后隐藏着更为丰富的内容,尤其是两人在滑雪之外的生活;

③这种情节安排使小说大量留白,引人逛思。

第一步:点出所用的手法

第二步:结合文本中使用这些情节手法的内容具体分析

第三步:点明使用这些情节手法的好处、作用。

作业:

①资料《雪》(2020浙江卷)注意角度。

感谢观看

下节再见