安徽省部分名校2022-2023学年高二下学期开学检测历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省部分名校2022-2023学年高二下学期开学检测历史试题(Word版含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 30.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

安徽省部分名校2022-2023学年高二下学期开学检测

历 史

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:选择性必修1全册、选择性必修2第1—4课

一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共计45分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.陕西咸阳宫遗址出土的诏版记载道:“廿六年(公元前221年) 乃诏丞相状、绾法度量,则不壹、嫌疑者,皆明壹之。”与该记载相关的史实是

A.统一文字 B.统一货币 C.统一车轨 D.统一度量衡

2.汉文帝时,曾两次下诏“举贤良方正”,察举仅限于现任官员,到汉武帝时,被荐举的不少是平民,同时又新增孝廉、秀才、贤良文学等科,并规定郡国每年举孝、廉各一人,还明确了察举的奖惩办法。这些举措

A.扩大了统治基础 B.削弱了王国封地

C.加强了君主专制 D.打击了豪强势力

3.西汉时期全国共有13个州,西晋共有19个州,而南北朝却有318个州,再加上郡级行政机构,地方机构设置空前泛滥。引起这种变化的主要因素在于

A.江南地区得到开发 B.北方人口大批南迁

C.少数民族入主中原 D.大一统秩序的失序

4.“正经界论”,是要求国家通过强制手段,整理确定不同土地所有者之间的土地疆界区限,以维护土地所有权的思想主张。柳宗元在任柳州刺史时(815~819年),提出“定经界,核名实”,清查土地数量和贫富户口,切实按贫富差异纳税。柳宗元的举措

A.反映了唐初税收运行乱象 B.为租庸调制实施创造条件

C.折射出土地兼并现象严重 D.客观上减轻了农民的负担

5.北宋太宗生性多疑猜忌,即位之后,将宋太祖防微杜渐的制度设计推向极端,事必亲躬,大权独揽;虽当时提倡文治,士大夫的地位有所提高,但士大夫的精神意志并未随之高涨。这种现象导致宋代

A.庆历新政最终失败 B.官场因循之风盛行

C.积贫积弱由此形成 D.程朱理学应运而生

6.明朝航海家郑和曾对仁宗皇帝说:“欲国家富强,不可置海洋于不顾,财富取之海洋,危险亦来自海上 一旦他国之君夺得南洋,华夏危矣。”郑和所表达的观点

A.针对西方殖民势力东来而言 B.表明了明朝始终厉行海禁政策

C.彰显其积极主动的海洋意识 D.批评当时推行的朝贡贸易体制

7.乾隆三十七年(1772年)颁发上谕指出:“今丁银既皆摊入地粮,而滋生人户,又钦遵康熙五十二年皇祖恩旨,永不加赋。则五年编审,不过沿袭虚文,无裨实政 嗣后编审之例,著永行停止。”该上谕内容反映出

A.乾隆帝时开始推行地丁银制度

B.清廷对百姓人身束缚进一步减弱

C.清朝严禁土地兼并以缓和矛盾

D.地丁银税成为清朝唯一财政来源

8.1929年国民政府颁布的《考试法》规定的笔试应试科目,主要有国父遗教(孙中山的建国方略大纲及三民主义)、国文、中国历史及地理、宪法(宪法未公布前笔试中华民国训政时期约法)、地方自治等五项。《考试法》中的这些规定

A.说明民国教育水平发达 B.利于提高官员政治素质

C.标志着公务员制度建立 D.旨在应对日本侵华需要

9.1945年11月8日,晋察冀中央局致电中共中央:“我们讨论了中央关于内蒙工作指示后,决定内蒙的政权,先民选成立察盟、锡盟两自治政府,受察哈尔省领导,并成立一个群众团体,名为内蒙古自治运动联合会,带有政府的咨询性质。”不久,有各盟旗的代表参加的内蒙古自治运动联合会正式成立。内蒙古自治运动联合会的成立

A.贯彻了民族平等和民族团结的原则

B.践行了《共同纲领》的民族政策

C.利于抗日民族统一战线的发展壮大

D.加速了人民解放战争的胜利进程

10.1950年,新中国政务院制定的海关税则规定“必需保护国家生产,必需保护国内生产品与外国商品竞争”。在海关税率方面,强调“使其较能适合于发展国内生产保护国内工业的要求”并适时予以调整。该税则

A.体现了“另起炉灶”的方针 B.打破了西方国家的经济封锁

C.利于国民经济的恢复与发展 D.奠定了我国工业化初步基础

11.有学者指出,雅典古典民主只拘泥于“民主”一词的字面意义,仅把“自由”定义为个人参与政治活动的自由,似乎公民只应为公共政治而生活,公民个人在公共权力面前没有任何自我保护的能力。该学者认为雅典古典民主

A.强调公民有追求个人自由的权利

B.规定民众权力受城邦政治的限制

C.适用范围仅适用于小国寡民体制

D.体现了公民与城邦政治生活相融

12.香料贸易在中世纪时就传遍了整个欧洲,15世纪海上航路发现后,葡萄牙人和荷兰人先后侵入东方的香料产地,通过不等价交换和直接掠夺,将大批香料运入欧洲市场,获取惊人利润。据此推知,当时香料贸易的盛行

A.源于价格革命带来的利润空间

B.使亚欧陆上丝绸之路开始衰落

C.打破了西欧对东方商路的垄断

D.客观上推动了世界市场的发展

13.1537年法国国王法兰西斯一世派遣官吏干预自治市的司法权,将全国的司法机构纳入中央政府的控制之下,同时国王的敕令涉及的范围越来越广,国王的大量立法文件已成为法律的重要依据,国王颁布的敕令往往以“此乃朕意”作为结束。这表明当时法国

A.民族国家逐渐形成 B.王权统治达到顶峰

C.王权凌驾教权之上 D.城市失去自治权利

14.自从20世纪70年代末80年代初以英国、美国为代表的西方国家普遍开展政府改革运动以来,作为公共服务的社会保障也经历了不同程度的各种方式的变革,其中一个重要趋势就是实行社会保障的民营化。西方国家出现这种趋势的主要因素是

A.信息技术的发展 B.国际竞争的加剧

C.政府职能的调整 D.政党政治的影响

15.有学者指出,经济全球化虽然能够促进世界各地联系加强,但外来生物入侵也已成为当前全球性的问题,对各国生态环境、农业发展造成了重大负面影响,被认作是21世纪五大全球性环境问题之一。这一发展现状说明

A.世界粮食安全危机在加剧

B.全球生态环境问题日益突出

C.发达国家负有主要治理责任

D.经济全球化存在双刃剑作用

二.非选择题(本大题共4小题55分,第16题14分,第17题15分,第18题12分,第19题14分。)

16.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

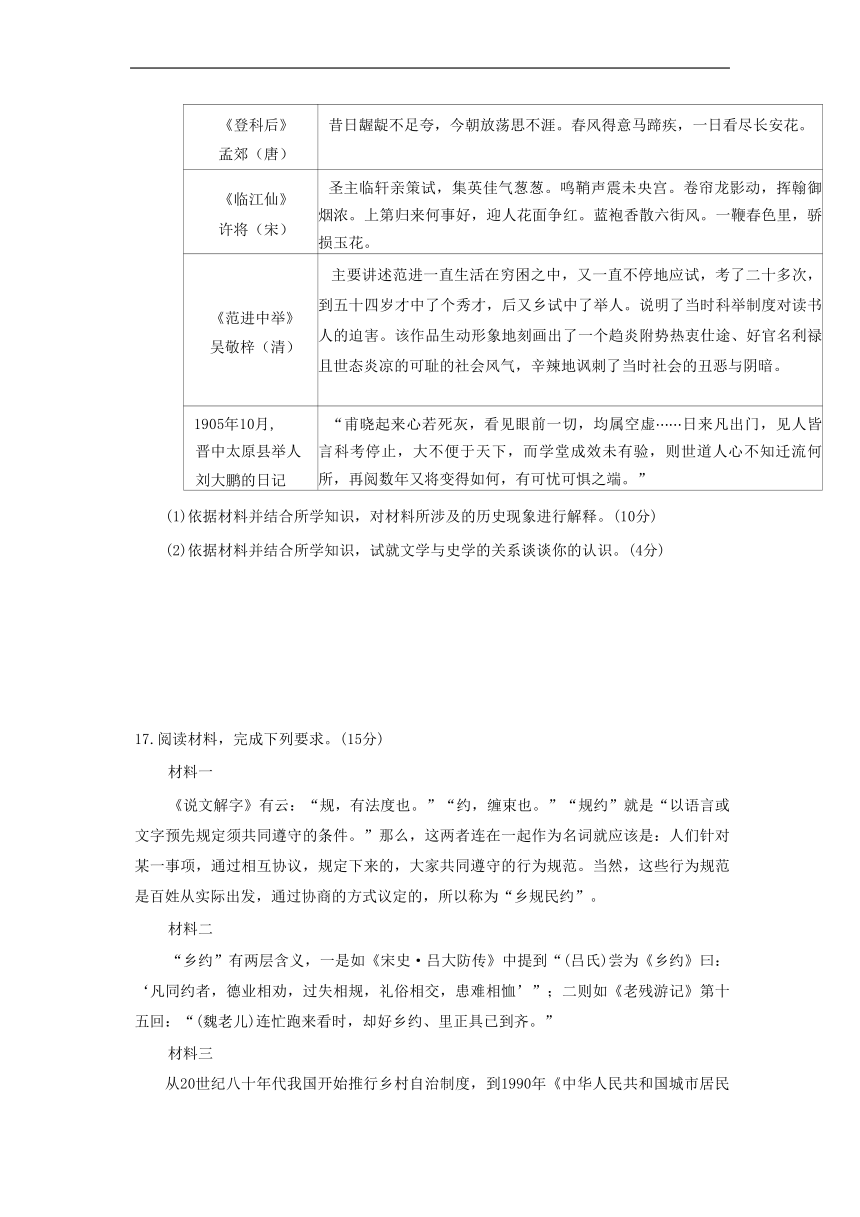

《登科后》 孟郊(唐) 昔日龌龊不足夸,今朝放荡思不涯。春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

《临江仙》 许将(宋) 圣主临轩亲策试,集英佳气葱葱。鸣鞘声震未央宫。卷帘龙影动,挥翰御烟浓。上第归来何事好,迎人花面争红。蓝袍香散六街风。一鞭春色里,骄损玉花。

《范进中举》 吴敬梓(清) 主要讲述范进一直生活在穷困之中,又一直不停地应试,考了二十多次,到五十四岁才中了个秀才,后又乡试中了举人。说明了当时科举制度对读书人的迫害。该作品生动形象地刻画出了一个趋炎附势热衷仕途、好官名利禄且世态炎凉的可耻的社会风气,辛辣地讽刺了当时社会的丑恶与阴暗。

1905年10月, 晋中太原县举人 刘大鹏的日记 “甫晓起来心若死灰,看见眼前一切,均属空虚 日来凡出门,见人皆言科考停止,大不便于天下,而学堂成效未有验,则世道人心不知迁流何所,再阅数年又将变得如何,有可忧可惧之端。”

(1)依据材料并结合所学知识,对材料所涉及的历史现象进行解释。(10分)

(2)依据材料并结合所学知识,试就文学与史学的关系谈谈你的认识。(4分)

17.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一

《说文解字》有云:“规,有法度也。”“约,缠束也。”“规约”就是“以语言或文字预先规定须共同遵守的条件。”那么,这两者连在一起作为名词就应该是:人们针对某一事项,通过相互协议,规定下来的,大家共同遵守的行为规范。当然,这些行为规范是百姓从实际出发,通过协商的方式议定的,所以称为“乡规民约”。

材料二

“乡约”有两层含义,一是如《宋史·吕大防传》中提到“(吕氏)尝为《乡约》曰:‘凡同约者,德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤’”;二则如《老残游记》第十五回:“(魏老儿)连忙跑来看时,却好乡约、里正具已到齐。”

材料三

从20世纪八十年代我国开始推行乡村自治制度,到1990年《中华人民共和国城市居民委员会组织法》开始实施,再到1998年《中华人民共和国村委会组织法》的颁布实施,宋明乡约在我国风起云涌地建设“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的潮流中发挥了更好的作用。

——以上材料均摘编自方钰、孙华莹《浅析宋明时期乡约的发展及功能发挥》

(1)依据材料一,概括“乡规民约”的基本特征。(6分)

(2)依据材料二,指出“乡约”的两层具体含义。(4分)

(3)依据上述材料并结合所学知识,评价乡规民约在新农村建设中的作用。(5分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

清末新政与立宪改革是近代中国政治转型中的关键时期,面对王朝将倾的统治危机,清政府企图通过全面改变原有的政治架构来达到重新集权的目的。匆忙的官制改革削弱了国家调控能力,不成功的经济改革减少了国家汲取能力,科举制取消后官方意识形态的瓦解降低了国家合法化能力,谘议局的产生解构了国家强制能力,从这四个变量的观察可以梳理出新政改革在推行中遇到前所未有的困境。国家在近代化的转型中缺乏有效的国家治理能力,从而导致清末新政立宪改革和国家建设走向失败。

——摘编自王鸿铭《国家能力的削弱及割裂:清末新政与立宪改革的困境》

提取材料中论点并结合所学知识展开阐述。(要求:论点明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

到了1859年,随着加利福尼亚、澳大利亚和西伯利亚的日渐繁荣,黄金的年均产量达到了275吨,是18世纪年均产量的10倍。按照这样的速度,10年内的黄金产量相当于哥伦布发现美洲大陆至1848年整个356年间的所有黄金产量。尽管关于黄金大幅增加和物价上扬的警告不绝于耳,但除了19世纪末很短的一段时间,通货膨胀并未发生,这一点和16世纪西欧发生的剧烈通货膨胀情况形成了鲜明的对比。

——摘编自(美)伯恩斯坦《黄金简史》

材料二

美国利用其在全球货币市场的主导地位,通过一轮轮货币政策周期,辅以激化地区矛盾造成经济动荡,向全球转嫁经济危机,如“吸血鬼”一般肆无忌惮地在全球收割财富。这恰如美国尼克松政府时期财政部长康纳利所言:“美元是我们的货币,却是你们的麻烦。”俄乌冲突发生以来,这一幕再度在全球上演。

——摘编自郭言《美元霸权收割全球财富》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括导致16世纪欧洲发生剧烈通货膨胀的主要因素,并说明欧美国家在19世纪后半期没有再出现此种现象的原因。(5分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概述二战后美元在全球范围内确立主导地位的过程,并分析由此产生的主要影响。(9分)

高二历史参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D A D D B C B B A C

题号 11 12 13 14 15

答案 D D A C D

1. D【解析】考查秦朝巩固统一措施。材料原文为“廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾法度量,则不壹、嫌疑者,皆明壹之。”意即秦始皇二十六年(公元前221年),秦统一天下,原来的楚、齐、燕、韩、赵、魏等各国臣民(黔首:围黑头巾的,指臣民、老百姓)终于获得安定,立尊号为皇帝,于是诏令丞相状和丞相绾(状、绾为人名),规范度量衡,凡是不一致的都加以统一,凡是不清楚的都予以明确,故D项正确。其它三项均排除。

2. A【解析】考查汉代选官制度。从汉文帝的“举贤良方正”到汉武帝确立并进一步完善察举制,由材料可知,汉文帝时察举仅限于现任官员,而汉武帝时被举荐的有平民,并新增了科目,还明确规定地方每年举孝、廉各一人,这既为官员队伍建设输入新鲜的血液,也扩大了汉王朝统治的社会基础,故A项正确。材料没有涉及到削弱王国封地和打击豪强势力,排除B、D两项。加强君主专制,主要针对对皇权构成威胁的包括丞相在内的权臣,排除C项。

3. D【解析】考查魏晋时期政治制度。从西汉全国13个州发展到南北朝时318个州,主要因素在于这一时期国家处于分裂状态、秦汉大一统秩序失序的结果,故D项正确。A、B、C三项均排除。

4. D【解析】考查中国赋税制度的演变。解读材料可知,材料分为两部分,第一部分说明了“正经界论”的含义,第二部分引入柳宗元实施“正经界论”的举措。解题时,通过对“正经界论”的理解,再结合柳宗元“清查土地数量和贫富户口,切实按贫富差异纳税”可知有利于减轻农民的负担,故D项正确。A项唐初与时间不符;B项中的租庸调制在唐初即实行,故与题意不符;C项土地兼并现象在材料中没有体现。

5. B【解析】考查宋代改革。从材料中无法得出A项,排除。由材料可知,得出宋代初期加强君主专制中央集权的一系列举措,虽强化了皇权,削弱了中央乃至地方政府官员的权力,但由于制度过于僵化。权力分散太细,导致了官场因循保守的政治风气,影响了行政效能,故B项正确。积贫积弱的主要原因在于宋初加强君主专制中央集权的举措,排除C项。程朱理学产生发展的原因在于儒学自身和当时存在的各种客观因素,排除D项。

6. C【解析】考查明代对外关系。西方殖民势力东来始于新航路开辟后,排除A项。明成祖时期,积极推行开放的对外政策,排除B项。由材料可知,郑和认为国家富强不能置海洋于不顾,而且财富也来自海外贸易,主张积极进取海洋,否则会导致危险,故C项正确。郑和下西洋依旧是传统的朝贡贸易体制下对外交往活动,排除D项。

7. B【解析】考查清朝户籍制度改革。材料主要指出了乾隆帝延续康熙以来清政府的税收和人口政策而实行永行停止编审之例,这反映了清政府对百姓的人身束缚逐渐减弱,故B项正确。地丁银制度始于雍正统治时期,排除A项。材料没有涉及到土地兼并,故排除C项。材料也没有强调清政府财政来源,排除D项。

8. B【解析】考查民国时期的官员选拔。由材料可知,国民政府的《考试法》所规定的笔试科目主要涵盖应试者所必须了解的中国历史地理以及当时国民政府的治国理政的政策、制度等,主要体现了对应试者的政治素质的要求,故B项正确。仅从考试科目无法说明中国教育水平发达,排除A项。公务员制度确立的标志是1933年国民政府颁布的《公务员任用法》,排除C项。D项结论不能从材料中直接得出,排除。

9. A【解析】考查当代中国的民族政策。由材料可知,内蒙古自治运动联合会是在中国共产党领导下既具有广泛代表性的社会团体又带有政府咨询机关的性质的自治组织,这体现了中国共产党一直倡导并推行的民族平等、民族团结的民族政策,故A项正确。《共同纲领》颁布于1949年9月,排除B项。从时间上看,排除C项。D项结论为三大战役胜利的历史影响,排除D项。

10. C【解析】考查新中国的关税。“另起炉灶”的外交方针的核心就是不承认国民政府同各国建立的外交关系,要在新的基础上经过谈判同外国建立新的外交关系,材料主要指的是新中国的海关税则,排除A项。

B项说法与史实不符,排除。从材料中的“必需保护国家生产,必需保护国内生产品与外国商品竞争” “使其较能适合于发展国内生产保护国内工业的要求”等可知,这些规定适应了当时我国经济的需要,有利于促进我国国民经济恢复与发展,故C项正确。奠定了我国社会主义工业化的初步基础为“一五计划”实施并完成的结果,排除D项。

11. D【解析】考查古典民主政治。材料“古典民主仅把‘自由’ 定义为个人参与政治活动的自由,似乎人只应为公共政治而生活,个人在公共权力面前也没有任何自我保护的能力”表明古典民主“自由”强调的是参与政治生活,而非公民的个人权利,说明公民与城邦政治生活是紧密联系,公民要以城邦利益至上,D 项正确,排除A项。B项民众不等于公民,不是材料强调的主体。C项材料并未强调古典民主的适用范围。

12. D【解析】考查新航路开辟后的食物物种交流。从材料信息可知,香料贸易有利于欧洲与亚洲的经济联系,推动了世界市场的发展,故D项正确。A项价格革命的含义是指新航路开辟后,美洲的白银大量流向欧洲,使欧洲物价上涨,货币迅速贬值,传统的经济关系受到冲击,故与材料信息不符;B项中丝绸之路开始衰落出现在新航路开辟前,故排除;C项与史实不符。

13. A【解析】考查近代西方民族国家。由材料可知,16世纪的法国全国的司法机构统一于中央政府的控制之中,国王的敕令成为国家的立法依据,这表明法国作为现代意义上的民族国家逐渐形成,故A项正确。王权统治达到顶峰是在17世纪路易十四时期,排除B项。材料没有涉及到教权与王权的斗争,排除C项。D项并非是材料所述的核心,同时也没有体现出城市失去自治权利,排除D项。

14. C【解析】考查现代社会保障制度。据所学知识可知,20世纪70年代末80年代初,西方国家社会保障的民营化改革趋势的出现既与西方国家过度的社会保障加重了政府财政负担有关,也与旨在提高政府的管理效率并推进政府职能改革有关,所以,各国纷纷引进市场管理办法,推进社会保障民营化改革之路,故C 项正确。信息技术的发展和国际竞争的加剧与材料所示没有关联性,均排除A、B两项。尽管各国受政党政治的影响,但无论哪个政党执政,也必须推进与完善社会保障制度,排除D项。

15. D【解析】考查现代物种交流。随着全球经济一体化,国际贸易、跨国旅游业等快速发展,伴随而来的外来物种入侵成为全球严重的生态灾难,这说明在经济全球化不断发展的过程中,一方面促进了全球经济的发展,另一方面也带来了诸如生物入侵的全球性问题,这恰恰体现了经济全球化的双刃剑作用,故D项正确。世界粮食安全问题、全球环境问题、发达国家的责任问题均没有在材料中体现出来,A、B、C三项均排除。

16.(14分)考查中国古代官员的选拔与管理

(1)解释:唐代以科举制作为选拔官员的新制度,并以进士和明经科为主。这有利于社会阶层流动,提高了官员文化素质,扩大了统治基础,加强了中央集权。(3分)

宋代科举制度度进一步完善发展,殿试成为定制,“取士不问家世”,科举成为选拔官员的主要途

径。(3分)

清代实行八股取士,科举制日益僵化,戕害了读书人,摧残了思想文化。到1905年,晚清适应时代发展趋势,废除科举制,虽遭到部分人的不满,但推动了中国教育近代化。(4分)

(2)关系:历史是真实发生的历史事件,具有客观性和不可逆性;文学是意识的产物和生活的反映,虽源于历史,但创作过程中受作者情感因素和价值观的影响,具有浓厚的感彩。历史经文学而得到更广泛的传播,同时历史又赋予文学创作更多的灵感。(4分,只要言之成理即可给分)

17.(15分)我国古代和现代的法律与教化

(1)特征:一是作为行为规范,有类似于法律的约束力;二是人们在相互协商的基础上订立的;三是制定乡规民约的主体是乡里人民。(6分)

(2)含义:一是指适用于本地的乡规民约;二是指社会基层组织。(4分)

(3)评价:乡规民约是中华传统文化的重要组成部分,因此,在建设和振兴社会主义新农村的过程中,我们要不断赋予乡规民约新时代内涵,充分发挥着实现村民自治、发展乡村民主、保障村民权益、团结村民群体、维护乡村秩序、保护生态环境、弘扬良善道德、传承优秀文化、改善村风民俗的重要作用,为新时代乡村振兴提供坚实的文化保障。(5分,只要言之成理即可得分)

18.(12分)中国近代的改革探索

【参考示例】论点:清末新政立宪的失败反映出晚清王朝在近代化转型中缺乏有效的国家治理能力。(2分)

阐述:《辛丑条约》签订后,晚清统治危机更加严重,为了维护统治,清政府实行新政立宪,内容涉及到官制、教育、军事和经济等一系列改革举措,但官制改革加剧了统治集团内部分裂,使立宪派最终转向革命阵营,削弱了国家调控能力;设立学堂选官制度、废除科举制等,客观上促进了西学的传播,瓦解了官方意识形态;奖励实业等举措,客观上有利于民族资本主义经济发展,壮大了资产阶级政治经济实力:咨议局的设立削弱了清政府中央集权,助长了地方势力。(8分)

总之,晚清新政立宪,并没有使清政府摆脱内外困境,不久,辛亥革命的爆发,直接导致清政府的覆灭。所以说,因晚清王朝在近代化转型中缺乏有效的国家治理能力,导致新政立宪和国家建设走向失败。(2分)

(示例仅供参考,如有其它答案,只要符合题目要求,言之成理即可)

【评分细则】

一等(12-9分)概念解析准确,要素分解全面、科学;解析充分、逻辑严密、表述清楚。

二等(8-5分)能够结合其它相关解析对象解析、较全面;解析较完整、表述清楚。

三等(4-0分)偏离概念解析对象、观点不明确;解析概念欠缺说服力、表述不清楚。

19.(14分)世界货币体系的形成

(1)16世纪的因素:新航路的开辟和西欧的殖民掠夺使大量贵金属流入欧洲。(2分)

19世纪的原因:主要资本主义国家实行金本位制度:两次工业革命创造的巨大的财富;资本主义世界殖民体系和世界市场最终形成(3分)。

(2)确立过程:战后世界政治经济格局的变化,欧洲、日本的衰落,美国的经济实力的膨胀成为资本主义世界的霸主:其次,布雷顿森林会议召开,签订了《布雷顿森林协定》,协定确立了以美元为中心的国际货币体系,即布雷顿森林体系:世界银行和国际货币基金组织的建立,进一步巩固了美元的霸权地位。(6分)

主要影响:促进了国际贸易的发展,也有利于战后世界经济的恢复和发展;同时也为美国推行世界霸权提供了有利条件。(3分)

历 史

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:选择性必修1全册、选择性必修2第1—4课

一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共计45分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.陕西咸阳宫遗址出土的诏版记载道:“廿六年(公元前221年) 乃诏丞相状、绾法度量,则不壹、嫌疑者,皆明壹之。”与该记载相关的史实是

A.统一文字 B.统一货币 C.统一车轨 D.统一度量衡

2.汉文帝时,曾两次下诏“举贤良方正”,察举仅限于现任官员,到汉武帝时,被荐举的不少是平民,同时又新增孝廉、秀才、贤良文学等科,并规定郡国每年举孝、廉各一人,还明确了察举的奖惩办法。这些举措

A.扩大了统治基础 B.削弱了王国封地

C.加强了君主专制 D.打击了豪强势力

3.西汉时期全国共有13个州,西晋共有19个州,而南北朝却有318个州,再加上郡级行政机构,地方机构设置空前泛滥。引起这种变化的主要因素在于

A.江南地区得到开发 B.北方人口大批南迁

C.少数民族入主中原 D.大一统秩序的失序

4.“正经界论”,是要求国家通过强制手段,整理确定不同土地所有者之间的土地疆界区限,以维护土地所有权的思想主张。柳宗元在任柳州刺史时(815~819年),提出“定经界,核名实”,清查土地数量和贫富户口,切实按贫富差异纳税。柳宗元的举措

A.反映了唐初税收运行乱象 B.为租庸调制实施创造条件

C.折射出土地兼并现象严重 D.客观上减轻了农民的负担

5.北宋太宗生性多疑猜忌,即位之后,将宋太祖防微杜渐的制度设计推向极端,事必亲躬,大权独揽;虽当时提倡文治,士大夫的地位有所提高,但士大夫的精神意志并未随之高涨。这种现象导致宋代

A.庆历新政最终失败 B.官场因循之风盛行

C.积贫积弱由此形成 D.程朱理学应运而生

6.明朝航海家郑和曾对仁宗皇帝说:“欲国家富强,不可置海洋于不顾,财富取之海洋,危险亦来自海上 一旦他国之君夺得南洋,华夏危矣。”郑和所表达的观点

A.针对西方殖民势力东来而言 B.表明了明朝始终厉行海禁政策

C.彰显其积极主动的海洋意识 D.批评当时推行的朝贡贸易体制

7.乾隆三十七年(1772年)颁发上谕指出:“今丁银既皆摊入地粮,而滋生人户,又钦遵康熙五十二年皇祖恩旨,永不加赋。则五年编审,不过沿袭虚文,无裨实政 嗣后编审之例,著永行停止。”该上谕内容反映出

A.乾隆帝时开始推行地丁银制度

B.清廷对百姓人身束缚进一步减弱

C.清朝严禁土地兼并以缓和矛盾

D.地丁银税成为清朝唯一财政来源

8.1929年国民政府颁布的《考试法》规定的笔试应试科目,主要有国父遗教(孙中山的建国方略大纲及三民主义)、国文、中国历史及地理、宪法(宪法未公布前笔试中华民国训政时期约法)、地方自治等五项。《考试法》中的这些规定

A.说明民国教育水平发达 B.利于提高官员政治素质

C.标志着公务员制度建立 D.旨在应对日本侵华需要

9.1945年11月8日,晋察冀中央局致电中共中央:“我们讨论了中央关于内蒙工作指示后,决定内蒙的政权,先民选成立察盟、锡盟两自治政府,受察哈尔省领导,并成立一个群众团体,名为内蒙古自治运动联合会,带有政府的咨询性质。”不久,有各盟旗的代表参加的内蒙古自治运动联合会正式成立。内蒙古自治运动联合会的成立

A.贯彻了民族平等和民族团结的原则

B.践行了《共同纲领》的民族政策

C.利于抗日民族统一战线的发展壮大

D.加速了人民解放战争的胜利进程

10.1950年,新中国政务院制定的海关税则规定“必需保护国家生产,必需保护国内生产品与外国商品竞争”。在海关税率方面,强调“使其较能适合于发展国内生产保护国内工业的要求”并适时予以调整。该税则

A.体现了“另起炉灶”的方针 B.打破了西方国家的经济封锁

C.利于国民经济的恢复与发展 D.奠定了我国工业化初步基础

11.有学者指出,雅典古典民主只拘泥于“民主”一词的字面意义,仅把“自由”定义为个人参与政治活动的自由,似乎公民只应为公共政治而生活,公民个人在公共权力面前没有任何自我保护的能力。该学者认为雅典古典民主

A.强调公民有追求个人自由的权利

B.规定民众权力受城邦政治的限制

C.适用范围仅适用于小国寡民体制

D.体现了公民与城邦政治生活相融

12.香料贸易在中世纪时就传遍了整个欧洲,15世纪海上航路发现后,葡萄牙人和荷兰人先后侵入东方的香料产地,通过不等价交换和直接掠夺,将大批香料运入欧洲市场,获取惊人利润。据此推知,当时香料贸易的盛行

A.源于价格革命带来的利润空间

B.使亚欧陆上丝绸之路开始衰落

C.打破了西欧对东方商路的垄断

D.客观上推动了世界市场的发展

13.1537年法国国王法兰西斯一世派遣官吏干预自治市的司法权,将全国的司法机构纳入中央政府的控制之下,同时国王的敕令涉及的范围越来越广,国王的大量立法文件已成为法律的重要依据,国王颁布的敕令往往以“此乃朕意”作为结束。这表明当时法国

A.民族国家逐渐形成 B.王权统治达到顶峰

C.王权凌驾教权之上 D.城市失去自治权利

14.自从20世纪70年代末80年代初以英国、美国为代表的西方国家普遍开展政府改革运动以来,作为公共服务的社会保障也经历了不同程度的各种方式的变革,其中一个重要趋势就是实行社会保障的民营化。西方国家出现这种趋势的主要因素是

A.信息技术的发展 B.国际竞争的加剧

C.政府职能的调整 D.政党政治的影响

15.有学者指出,经济全球化虽然能够促进世界各地联系加强,但外来生物入侵也已成为当前全球性的问题,对各国生态环境、农业发展造成了重大负面影响,被认作是21世纪五大全球性环境问题之一。这一发展现状说明

A.世界粮食安全危机在加剧

B.全球生态环境问题日益突出

C.发达国家负有主要治理责任

D.经济全球化存在双刃剑作用

二.非选择题(本大题共4小题55分,第16题14分,第17题15分,第18题12分,第19题14分。)

16.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

《登科后》 孟郊(唐) 昔日龌龊不足夸,今朝放荡思不涯。春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

《临江仙》 许将(宋) 圣主临轩亲策试,集英佳气葱葱。鸣鞘声震未央宫。卷帘龙影动,挥翰御烟浓。上第归来何事好,迎人花面争红。蓝袍香散六街风。一鞭春色里,骄损玉花。

《范进中举》 吴敬梓(清) 主要讲述范进一直生活在穷困之中,又一直不停地应试,考了二十多次,到五十四岁才中了个秀才,后又乡试中了举人。说明了当时科举制度对读书人的迫害。该作品生动形象地刻画出了一个趋炎附势热衷仕途、好官名利禄且世态炎凉的可耻的社会风气,辛辣地讽刺了当时社会的丑恶与阴暗。

1905年10月, 晋中太原县举人 刘大鹏的日记 “甫晓起来心若死灰,看见眼前一切,均属空虚 日来凡出门,见人皆言科考停止,大不便于天下,而学堂成效未有验,则世道人心不知迁流何所,再阅数年又将变得如何,有可忧可惧之端。”

(1)依据材料并结合所学知识,对材料所涉及的历史现象进行解释。(10分)

(2)依据材料并结合所学知识,试就文学与史学的关系谈谈你的认识。(4分)

17.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一

《说文解字》有云:“规,有法度也。”“约,缠束也。”“规约”就是“以语言或文字预先规定须共同遵守的条件。”那么,这两者连在一起作为名词就应该是:人们针对某一事项,通过相互协议,规定下来的,大家共同遵守的行为规范。当然,这些行为规范是百姓从实际出发,通过协商的方式议定的,所以称为“乡规民约”。

材料二

“乡约”有两层含义,一是如《宋史·吕大防传》中提到“(吕氏)尝为《乡约》曰:‘凡同约者,德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤’”;二则如《老残游记》第十五回:“(魏老儿)连忙跑来看时,却好乡约、里正具已到齐。”

材料三

从20世纪八十年代我国开始推行乡村自治制度,到1990年《中华人民共和国城市居民委员会组织法》开始实施,再到1998年《中华人民共和国村委会组织法》的颁布实施,宋明乡约在我国风起云涌地建设“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的潮流中发挥了更好的作用。

——以上材料均摘编自方钰、孙华莹《浅析宋明时期乡约的发展及功能发挥》

(1)依据材料一,概括“乡规民约”的基本特征。(6分)

(2)依据材料二,指出“乡约”的两层具体含义。(4分)

(3)依据上述材料并结合所学知识,评价乡规民约在新农村建设中的作用。(5分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

清末新政与立宪改革是近代中国政治转型中的关键时期,面对王朝将倾的统治危机,清政府企图通过全面改变原有的政治架构来达到重新集权的目的。匆忙的官制改革削弱了国家调控能力,不成功的经济改革减少了国家汲取能力,科举制取消后官方意识形态的瓦解降低了国家合法化能力,谘议局的产生解构了国家强制能力,从这四个变量的观察可以梳理出新政改革在推行中遇到前所未有的困境。国家在近代化的转型中缺乏有效的国家治理能力,从而导致清末新政立宪改革和国家建设走向失败。

——摘编自王鸿铭《国家能力的削弱及割裂:清末新政与立宪改革的困境》

提取材料中论点并结合所学知识展开阐述。(要求:论点明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

到了1859年,随着加利福尼亚、澳大利亚和西伯利亚的日渐繁荣,黄金的年均产量达到了275吨,是18世纪年均产量的10倍。按照这样的速度,10年内的黄金产量相当于哥伦布发现美洲大陆至1848年整个356年间的所有黄金产量。尽管关于黄金大幅增加和物价上扬的警告不绝于耳,但除了19世纪末很短的一段时间,通货膨胀并未发生,这一点和16世纪西欧发生的剧烈通货膨胀情况形成了鲜明的对比。

——摘编自(美)伯恩斯坦《黄金简史》

材料二

美国利用其在全球货币市场的主导地位,通过一轮轮货币政策周期,辅以激化地区矛盾造成经济动荡,向全球转嫁经济危机,如“吸血鬼”一般肆无忌惮地在全球收割财富。这恰如美国尼克松政府时期财政部长康纳利所言:“美元是我们的货币,却是你们的麻烦。”俄乌冲突发生以来,这一幕再度在全球上演。

——摘编自郭言《美元霸权收割全球财富》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括导致16世纪欧洲发生剧烈通货膨胀的主要因素,并说明欧美国家在19世纪后半期没有再出现此种现象的原因。(5分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概述二战后美元在全球范围内确立主导地位的过程,并分析由此产生的主要影响。(9分)

高二历史参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D A D D B C B B A C

题号 11 12 13 14 15

答案 D D A C D

1. D【解析】考查秦朝巩固统一措施。材料原文为“廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾法度量,则不壹、嫌疑者,皆明壹之。”意即秦始皇二十六年(公元前221年),秦统一天下,原来的楚、齐、燕、韩、赵、魏等各国臣民(黔首:围黑头巾的,指臣民、老百姓)终于获得安定,立尊号为皇帝,于是诏令丞相状和丞相绾(状、绾为人名),规范度量衡,凡是不一致的都加以统一,凡是不清楚的都予以明确,故D项正确。其它三项均排除。

2. A【解析】考查汉代选官制度。从汉文帝的“举贤良方正”到汉武帝确立并进一步完善察举制,由材料可知,汉文帝时察举仅限于现任官员,而汉武帝时被举荐的有平民,并新增了科目,还明确规定地方每年举孝、廉各一人,这既为官员队伍建设输入新鲜的血液,也扩大了汉王朝统治的社会基础,故A项正确。材料没有涉及到削弱王国封地和打击豪强势力,排除B、D两项。加强君主专制,主要针对对皇权构成威胁的包括丞相在内的权臣,排除C项。

3. D【解析】考查魏晋时期政治制度。从西汉全国13个州发展到南北朝时318个州,主要因素在于这一时期国家处于分裂状态、秦汉大一统秩序失序的结果,故D项正确。A、B、C三项均排除。

4. D【解析】考查中国赋税制度的演变。解读材料可知,材料分为两部分,第一部分说明了“正经界论”的含义,第二部分引入柳宗元实施“正经界论”的举措。解题时,通过对“正经界论”的理解,再结合柳宗元“清查土地数量和贫富户口,切实按贫富差异纳税”可知有利于减轻农民的负担,故D项正确。A项唐初与时间不符;B项中的租庸调制在唐初即实行,故与题意不符;C项土地兼并现象在材料中没有体现。

5. B【解析】考查宋代改革。从材料中无法得出A项,排除。由材料可知,得出宋代初期加强君主专制中央集权的一系列举措,虽强化了皇权,削弱了中央乃至地方政府官员的权力,但由于制度过于僵化。权力分散太细,导致了官场因循保守的政治风气,影响了行政效能,故B项正确。积贫积弱的主要原因在于宋初加强君主专制中央集权的举措,排除C项。程朱理学产生发展的原因在于儒学自身和当时存在的各种客观因素,排除D项。

6. C【解析】考查明代对外关系。西方殖民势力东来始于新航路开辟后,排除A项。明成祖时期,积极推行开放的对外政策,排除B项。由材料可知,郑和认为国家富强不能置海洋于不顾,而且财富也来自海外贸易,主张积极进取海洋,否则会导致危险,故C项正确。郑和下西洋依旧是传统的朝贡贸易体制下对外交往活动,排除D项。

7. B【解析】考查清朝户籍制度改革。材料主要指出了乾隆帝延续康熙以来清政府的税收和人口政策而实行永行停止编审之例,这反映了清政府对百姓的人身束缚逐渐减弱,故B项正确。地丁银制度始于雍正统治时期,排除A项。材料没有涉及到土地兼并,故排除C项。材料也没有强调清政府财政来源,排除D项。

8. B【解析】考查民国时期的官员选拔。由材料可知,国民政府的《考试法》所规定的笔试科目主要涵盖应试者所必须了解的中国历史地理以及当时国民政府的治国理政的政策、制度等,主要体现了对应试者的政治素质的要求,故B项正确。仅从考试科目无法说明中国教育水平发达,排除A项。公务员制度确立的标志是1933年国民政府颁布的《公务员任用法》,排除C项。D项结论不能从材料中直接得出,排除。

9. A【解析】考查当代中国的民族政策。由材料可知,内蒙古自治运动联合会是在中国共产党领导下既具有广泛代表性的社会团体又带有政府咨询机关的性质的自治组织,这体现了中国共产党一直倡导并推行的民族平等、民族团结的民族政策,故A项正确。《共同纲领》颁布于1949年9月,排除B项。从时间上看,排除C项。D项结论为三大战役胜利的历史影响,排除D项。

10. C【解析】考查新中国的关税。“另起炉灶”的外交方针的核心就是不承认国民政府同各国建立的外交关系,要在新的基础上经过谈判同外国建立新的外交关系,材料主要指的是新中国的海关税则,排除A项。

B项说法与史实不符,排除。从材料中的“必需保护国家生产,必需保护国内生产品与外国商品竞争” “使其较能适合于发展国内生产保护国内工业的要求”等可知,这些规定适应了当时我国经济的需要,有利于促进我国国民经济恢复与发展,故C项正确。奠定了我国社会主义工业化的初步基础为“一五计划”实施并完成的结果,排除D项。

11. D【解析】考查古典民主政治。材料“古典民主仅把‘自由’ 定义为个人参与政治活动的自由,似乎人只应为公共政治而生活,个人在公共权力面前也没有任何自我保护的能力”表明古典民主“自由”强调的是参与政治生活,而非公民的个人权利,说明公民与城邦政治生活是紧密联系,公民要以城邦利益至上,D 项正确,排除A项。B项民众不等于公民,不是材料强调的主体。C项材料并未强调古典民主的适用范围。

12. D【解析】考查新航路开辟后的食物物种交流。从材料信息可知,香料贸易有利于欧洲与亚洲的经济联系,推动了世界市场的发展,故D项正确。A项价格革命的含义是指新航路开辟后,美洲的白银大量流向欧洲,使欧洲物价上涨,货币迅速贬值,传统的经济关系受到冲击,故与材料信息不符;B项中丝绸之路开始衰落出现在新航路开辟前,故排除;C项与史实不符。

13. A【解析】考查近代西方民族国家。由材料可知,16世纪的法国全国的司法机构统一于中央政府的控制之中,国王的敕令成为国家的立法依据,这表明法国作为现代意义上的民族国家逐渐形成,故A项正确。王权统治达到顶峰是在17世纪路易十四时期,排除B项。材料没有涉及到教权与王权的斗争,排除C项。D项并非是材料所述的核心,同时也没有体现出城市失去自治权利,排除D项。

14. C【解析】考查现代社会保障制度。据所学知识可知,20世纪70年代末80年代初,西方国家社会保障的民营化改革趋势的出现既与西方国家过度的社会保障加重了政府财政负担有关,也与旨在提高政府的管理效率并推进政府职能改革有关,所以,各国纷纷引进市场管理办法,推进社会保障民营化改革之路,故C 项正确。信息技术的发展和国际竞争的加剧与材料所示没有关联性,均排除A、B两项。尽管各国受政党政治的影响,但无论哪个政党执政,也必须推进与完善社会保障制度,排除D项。

15. D【解析】考查现代物种交流。随着全球经济一体化,国际贸易、跨国旅游业等快速发展,伴随而来的外来物种入侵成为全球严重的生态灾难,这说明在经济全球化不断发展的过程中,一方面促进了全球经济的发展,另一方面也带来了诸如生物入侵的全球性问题,这恰恰体现了经济全球化的双刃剑作用,故D项正确。世界粮食安全问题、全球环境问题、发达国家的责任问题均没有在材料中体现出来,A、B、C三项均排除。

16.(14分)考查中国古代官员的选拔与管理

(1)解释:唐代以科举制作为选拔官员的新制度,并以进士和明经科为主。这有利于社会阶层流动,提高了官员文化素质,扩大了统治基础,加强了中央集权。(3分)

宋代科举制度度进一步完善发展,殿试成为定制,“取士不问家世”,科举成为选拔官员的主要途

径。(3分)

清代实行八股取士,科举制日益僵化,戕害了读书人,摧残了思想文化。到1905年,晚清适应时代发展趋势,废除科举制,虽遭到部分人的不满,但推动了中国教育近代化。(4分)

(2)关系:历史是真实发生的历史事件,具有客观性和不可逆性;文学是意识的产物和生活的反映,虽源于历史,但创作过程中受作者情感因素和价值观的影响,具有浓厚的感彩。历史经文学而得到更广泛的传播,同时历史又赋予文学创作更多的灵感。(4分,只要言之成理即可给分)

17.(15分)我国古代和现代的法律与教化

(1)特征:一是作为行为规范,有类似于法律的约束力;二是人们在相互协商的基础上订立的;三是制定乡规民约的主体是乡里人民。(6分)

(2)含义:一是指适用于本地的乡规民约;二是指社会基层组织。(4分)

(3)评价:乡规民约是中华传统文化的重要组成部分,因此,在建设和振兴社会主义新农村的过程中,我们要不断赋予乡规民约新时代内涵,充分发挥着实现村民自治、发展乡村民主、保障村民权益、团结村民群体、维护乡村秩序、保护生态环境、弘扬良善道德、传承优秀文化、改善村风民俗的重要作用,为新时代乡村振兴提供坚实的文化保障。(5分,只要言之成理即可得分)

18.(12分)中国近代的改革探索

【参考示例】论点:清末新政立宪的失败反映出晚清王朝在近代化转型中缺乏有效的国家治理能力。(2分)

阐述:《辛丑条约》签订后,晚清统治危机更加严重,为了维护统治,清政府实行新政立宪,内容涉及到官制、教育、军事和经济等一系列改革举措,但官制改革加剧了统治集团内部分裂,使立宪派最终转向革命阵营,削弱了国家调控能力;设立学堂选官制度、废除科举制等,客观上促进了西学的传播,瓦解了官方意识形态;奖励实业等举措,客观上有利于民族资本主义经济发展,壮大了资产阶级政治经济实力:咨议局的设立削弱了清政府中央集权,助长了地方势力。(8分)

总之,晚清新政立宪,并没有使清政府摆脱内外困境,不久,辛亥革命的爆发,直接导致清政府的覆灭。所以说,因晚清王朝在近代化转型中缺乏有效的国家治理能力,导致新政立宪和国家建设走向失败。(2分)

(示例仅供参考,如有其它答案,只要符合题目要求,言之成理即可)

【评分细则】

一等(12-9分)概念解析准确,要素分解全面、科学;解析充分、逻辑严密、表述清楚。

二等(8-5分)能够结合其它相关解析对象解析、较全面;解析较完整、表述清楚。

三等(4-0分)偏离概念解析对象、观点不明确;解析概念欠缺说服力、表述不清楚。

19.(14分)世界货币体系的形成

(1)16世纪的因素:新航路的开辟和西欧的殖民掠夺使大量贵金属流入欧洲。(2分)

19世纪的原因:主要资本主义国家实行金本位制度:两次工业革命创造的巨大的财富;资本主义世界殖民体系和世界市场最终形成(3分)。

(2)确立过程:战后世界政治经济格局的变化,欧洲、日本的衰落,美国的经济实力的膨胀成为资本主义世界的霸主:其次,布雷顿森林会议召开,签订了《布雷顿森林协定》,协定确立了以美元为中心的国际货币体系,即布雷顿森林体系:世界银行和国际货币基金组织的建立,进一步巩固了美元的霸权地位。(6分)

主要影响:促进了国际贸易的发展,也有利于战后世界经济的恢复和发展;同时也为美国推行世界霸权提供了有利条件。(3分)

同课章节目录