2023届高考一轮复习选择性必修2 第5课 工业革命与工厂制度 课件

文档属性

| 名称 | 2023届高考一轮复习选择性必修2 第5课 工业革命与工厂制度 课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-22 11:07:36 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第5课

工业革命与工厂制度

1.掌握工业革命时期机器大生产与工厂制度确立的史实,从“历史解释”的角度认识生产力进步对经济发展的影响。

2.结合史料概括工业革命后社会生活方式变化的主要史实,从“历史解释”“唯物史观”的角度体会生产方式的变革对人类社会发展的影响。

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

回顾工业时代来临之前农业和手工业的劳作方式?

一家一户的家庭式个体劳作劳作为主,魏晋南北朝和中世纪欧洲庄园式劳作

农业:

手工业:

家庭式劳作与作坊式劳作,手工业者世代传承。或父子相继,或师徒传授。

手工工场的劳作特点

生产规模较大,雇佣工人集中生产

以手工劳动为主

工人工作时间长,工资待遇微薄

分工协作

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

一、机器大生产与工厂制度

1.机器大生产

(1)背景:

①生产专业化的实现:工业革命前,英国的手工工场已经由分散向集中发展,一定程度上实现了生产专业化。

②工业革命的支持:18世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的一系列技术革命,引发机器大生产,工厂出现。

(2)发展:随着工厂的出现,工厂制度逐渐形成——由于机器的发明和使用首先是从棉纺织业开始的,所以工厂制度也是首先在棉纺织业中确立的。

革命性的变化

生产方式:由手工生产到机器生产

生产组织形式:由手工工场到机器工厂

生产动力:由人力、畜力到蒸汽力量

机器时代

工厂时代

蒸汽时代

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

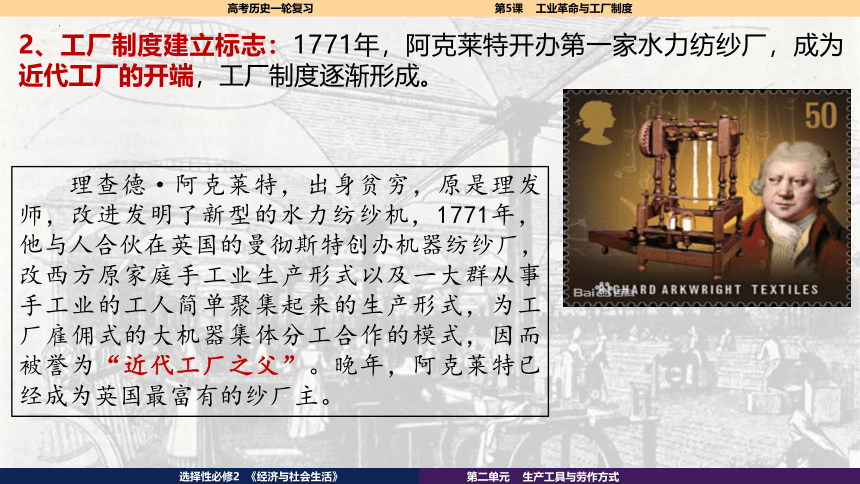

2、工厂制度建立标志:1771年,阿克莱特开办第一家水力纺纱厂,成为近代工厂的开端,工厂制度逐渐形成。

理查德·阿克莱特,出身贫穷,原是理发师,改进发明了新型的水力纺纱机,1771年,他与人合伙在英国的曼彻斯特创办机器纺纱厂,改西方原家庭手工业生产形式以及一大群从事手工业的工人简单聚集起来的生产形式,为工厂雇佣式的大机器集体分工合作的模式,因而被誉为“近代工厂之父”。晚年,阿克莱特已经成为英国最富有的纱厂主。

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

3、工厂制度

(1)工厂制度的特点:

①工人集中在专门化的的厂房中劳作

②时间:实行倒班制

③规章:制定严格的规章制度,强化纪律意识

④生产:生产流水线被广泛应用,生产过程处于工厂主的监督管理之下

⑤原料:原料由工厂统一供应、合理调配。

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

(2)工厂制度的影响:

①工业生产:

A、工厂制度彻底改变了手工作坊零碎分散的生产状态;带来生产组织和管理形式的巨变;有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质;产生更大的经济效益。

B、促进了经济发展,使人们的生活方式发生了显著变化,人类由农业社会迈向工业社会。

②对中国的影响(政治、经济、思想、社会)

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

②工业革命对中国的影响

A、政治:两次鸦片战争导致中国的社会性质、社会矛盾、革命任务与对外政策发生巨变,中国开始沦为半殖民地半封建社会。

B、经济:自然经济逐步瓦解,开始沦为西方资本主义经济的附庸(商品市场和原料产地);客观上促进了中国近代工业的产生(洋务企业和民族资本主义企业产生)。

C、思想文化:西方思想开始传人中国,出现“向西方学习”的新思潮西学东渐;洋务派创办新式学堂,派遣留学生;主张发展资本主义的《资政新篇》;维新派学习西方资本主义制度等。

D、社会风气:断发易服、不缠足、婚丧嫁娶及社交礼仪的变化。

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

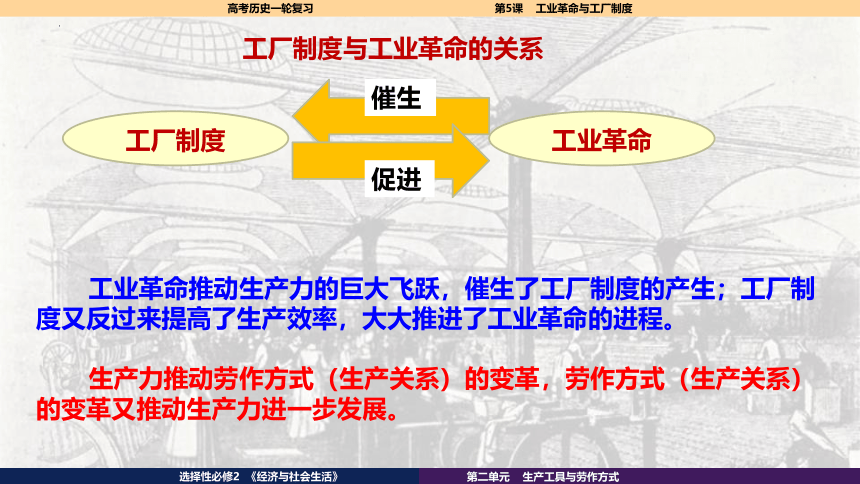

工厂制度与工业革命的关系

工业革命推动生产力的巨大飞跃,催生了工厂制度的产生;工厂制度又反过来提高了生产效率,大大推进了工业革命的进程。

生产力推动劳作方式(生产关系)的变革,劳作方式(生产关系)的变革又推动生产力进一步发展。

工厂制度

工业革命

催生

促进

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

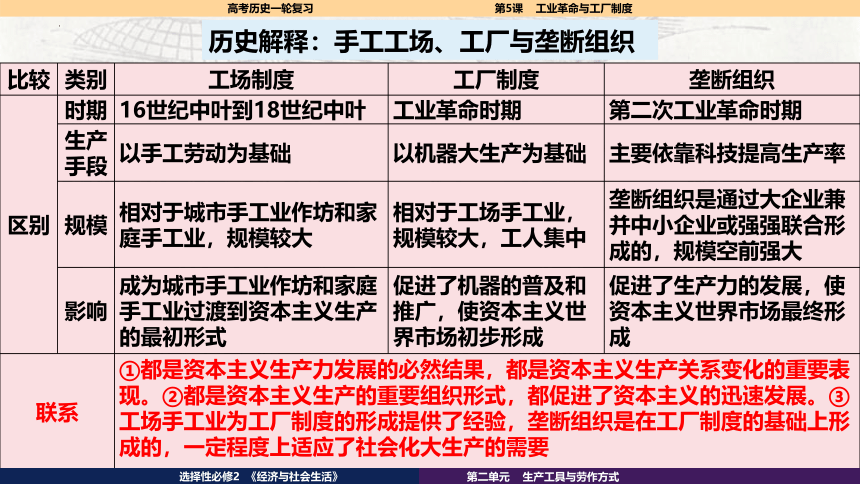

历史解释:手工工场、工厂与垄断组织

比较 类别 工场制度 工厂制度 垄断组织

区别 时期 16世纪中叶到18世纪中叶 工业革命时期 第二次工业革命时期

生产手段 以手工劳动为基础 以机器大生产为基础 主要依靠科技提高生产率

规模 相对于城市手工业作坊和家庭手工业,规模较大 相对于工场手工业,规模较大,工人集中 垄断组织是通过大企业兼并中小企业或强强联合形成的,规模空前强大

影响 成为城市手工业作坊和家庭手工业过渡到资本主义生产的最初形式 促进了机器的普及和推广,使资本主义世界市场初步形成 促进了生产力的发展,使资本主义世界市场最终形成

联系 ①都是资本主义生产力发展的必然结果,都是资本主义生产关系变化的重要表现。②都是资本主义生产的重要组织形式,都促进了资本主义的迅速发展。③工场手工业为工厂制度的形成提供了经验,垄断组织是在工厂制度的基础上形成的,一定程度上适应了社会化大生产的需要

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

(1)官方:19世纪中后期,清朝洋务派创办了江南制造总局等近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。(必上P97)

(2)民间:19世纪末,张謇、范旭东等民族资本家主张实业救国、开办工厂,中国民族工业初步发展起来。

3.近代中国的机器生产和工厂制度——近代化

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

开平矿务局

翻新的轮船招商局旧址

民族工业发展示意图

1895

1912

1919

1927

1937

产生

初步发展

短暂

春天

迅速

萧条

较快

发展

萎缩

19C70S

前后

时间

民族工业发展水平

1956

1949

1952

沉重打击

新生

消亡

1945

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

【对比明史】近代中西方企业的异同点:

不同点:

①中国:中国近代企业是在西方工业文明刺激下产生的,属于“外发型”。生存于半殖民地半封建的社会下,肩负反帝反封建的任务,带有救亡图存的色彩。

②西方:机器大生产和工厂制度是资本主义生产力发展的结果,属于“内生型”,并通过殖民扩张、商品输出、资本输出等传播到世界各地,客观上推动各国近代化。

相似点:都采用工厂制度和机器生产,推动经济近代化

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

【对比明史】观察教材第25页的两幅图片,指出汉阳铁厂与天津永利碱厂的主要异同点。

同:①都采用机器生产;都引进了先进技术,培养了科技人才;②都一定程度上抵制了外国经济侵略;都有利于中国的近代化,推动了中国的社会转型等。

异:

①汉阳铁厂是洋务派创办的民用工业,其目的是“求富”,维护清朝的封建统治;

②天津永利碱厂是民族资产阶级创办的民族工业,其目的是实业救国,发展民族资本主义。

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

近代工业类别与特点:军事工业、民用工业、民族工业

A、安庆内军械所、江南制造总局、天津机器制造局、福州船政局

①带有资本主义因素的封建性质的企业

②经费政府调拨,产品由政府分配

B、轮船招商局、开平煤矿、汉阳铁厂、湖北织布局

①带有浓厚封建因素的资本主义性质的企业

②产品满足军事工业需要后进入市场

C、广东继昌隆缫丝厂、大生纱厂、天津永利碱厂

产品完全进入市场

相同点:

都采用机器生产,都推动了中国的近代化;

民用工业和民族工业都在一定程度上抵制了外国的经济侵略

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

下图中的“ ”应填写( )

A.完善了精细分工的“手工工场”

B.创造了机器工厂的“蒸汽时代”

C.形成了垄断资本的“钢铁时代”

D.开创了注重实验的“科技时代”

选择性必修2 《经济与社会生活》

第二单元 生产工具与劳作方式

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

这是最好的时代,这是最坏的时代;

这是智慧的年代,这是愚蠢的年代;

这是信仰的时期,这是怀疑的时期;

这是光明的季节;这是黑暗的季节;

这是希望之春,这是失望之冬;

人们前面有各种事物,人们前面一无所有;

人们正在直登天堂,人们正在直下地狱……

——狄更斯《双城记》对工业革命时期的描述

问题思考:工业革命发生后,对整个社会的生产、生活造成了怎样的影响?

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

二、工业革命后生活方式的变化

1.促进了城市化的发展,改变了人们的生活空间。

(1)问题:人口激增,城市规划建设滞后,工人的生活环境相当恶劣。

(2)对策:20世纪以来,西方国家逐渐建设新城,疏解中心城市人口。

(3)中国发展:鸦片战争后,随着通商口岸的开放,中国上海等地的城市化水平迅速提升。

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

选择性必修2 《经济与社会生活》

第二单元 生产工具与劳作方式

2.交通运输业进步,便利了人们的出行。

(1)工业革命中英国的人工运河、铁路运输发展迅速。

(2)影响:

①欧美国家形成了水陆运输网,促进了城际间、国际间的人口交流与贸易往来,大大增加了社会的流动性。

②同时也便利了殖民国对殖民地半殖民地的侵略。

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

3.乡村改变

(1)农业现代化:

农业机械日益普及,普遍建立了大农场,农业现代化水平提高。

(2)人口流动:人口从乡村走出到城市,眼界开阔。

影响:①农业现代化水平提高;②人口的流动,开阔眼界;③城乡差距缩小

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

4.时间观念增强。

(1)原因:工厂制度及蒸汽机车等交通工具的出现,使人们必须守时,准时准点成为现代生活的准则。

(2)表现:城市中社会上层人士出行戴表,大城市的车站、码头、银行、机关及市区街道多设有标准钟。世界也逐渐统一标准时间。

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

5.初等教育不断推广,人们文化素质逐渐提升。

(1)原因:

①现实需要:

机器生产代替手工劳动,城市化迅猛发展等现实原因,对广大民众的文化素质提出了更高要求。

②国家支持:

西方国家通过立法推行初等教育,加大政府对教育的经费支持。

(2)表现:

①1802年英国《工厂法》,西方国家通过立法推行初等教育,加大政府对教育的经费支持。

②中国:20世纪初清政府推行“癸卯学制”,出现了大量中小学堂,对普及初等教育起到重要作用。

③20世纪初,中国开始推广义务教育,在一些城市还出现了工人学校,著名的有安源路矿工人夜校。

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

6.消极影响

(1)表现:

①工人劳动时间过长,工作与生活环境恶劣,传染病与职业病严重危害产业工人的健康。

②贫富分化差距加大,阶级矛盾激化。

②资源的过度开发,导致环境污染等问题。

③城市发展带来犯罪等新的社会问题

(2)结果:19世纪,欧洲社会主义运动风起云涌,如三大工人运动和马克思主义诞生。

(3)成效:经过一系列斗争,产业工人的待遇有所改善,最长工时收到限制,最低工资得到一定保障。

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

【知识拓展】西方国家早期工人运动

(1)事件:

①19世纪30-40年代,法国里昂工人两次起义、

②英国宪章运动、

③德国西里西亚纺织工人起义等。

(2)特点:

①提出政治斗争的目标;

②以暴力斗争为主要手段;

③具有一定的自发性和分散性;

④缺乏科学理论的指导而失败等。

(3)意义:

①标志着工人阶级登上历史舞台,促进了马克思主义的诞生;

②产业工人的待遇有所改善。

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

格林尼治时间大事记

1840前 格林尼治时间由英国的格林尼治天文台(1675年建)制定,但其影响力有限,英国各地城镇仍遵守地方时间

1847年 英格兰和苏格兰铁路时刻表采用格林尼治时间,以克服计时不同给交通造成的混乱局面

1851年 600万游客乘火车到伦敦参观世界博览会,首次体验标准时间体系

1880年 格林尼治时间成为全英国唯一的、法定的时间标准

1884年 英法美德俄日等25国在华盛顿召开会议,确定经过格林尼治天文台的经线为本初子午线,据此确定格林尼治时间为国际标准时间

阅读上表,对格林尼治时间成为国际标准时间的历史进程划分阶段并说明理由。分析国际标准时间形成的历史条件。

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

阶段和理由:

第一阶段:1880年前,格林尼治时间成为英国标准时间;

第二阶段:1880~1884年,英国标准时间成为国际标准时间.

历史条件:

①随着英国工业革命的发展,现代交通、通迅的出现,产生了确立统一标准时间的需求和技术条件.

②19世纪中后期,世界市场逐步形成,世界各地人员和经济联系日益密切,往来范围不断扩大,对制定国际标准时间的需求日益迫切.

③英国是当时政治、经济大国,在全球拥有众多殖民地,具有强大的国际影响力,在确定标准时间和推动其国际化等方面发挥了重要作用.

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

(2021.1·浙江卷·18)18世纪后半期,韦奇伍德的陶瓷不仅迅速占据了英国市场,而且不到20年就将中国瓷器逐渐挤出欧洲,其出口率达到总销量的80%。出现上述现象的主要原因是( )

A.通用部件标准化生产 B.资产阶级代议制的确立

C.制陶业工厂制的建立 D.自由贸易成为英国国策

18世纪后半期开始英国进入工业革命时期,这一时期英国陶瓷逐渐将中国瓷器挤 出欧洲主要得益于工业革命的开展,工厂制度的建立,产品产量和效率方面有了明显提升, 应选C;

瓷器不需要进行组装,因此和通用部件标准化无关,排除A;政治制度和经济政策 为英国工业革命的开展起到促进作用,但并不是英国瓷器开展的主要原因,排除BD。

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

(2020·上海高考·13)时钟代替季节,工厂代替工场,小家庭代替大家庭。此变革始于( )

A.宗教改革 B.圈地运动 C.光荣革命 D.工业革命

根据材料信息并结合所学知识可知,第一次工业革命中诞生了工厂制,机器大工厂代替了手工工场,故D项正确;

第5课

工业革命与工厂制度

1.掌握工业革命时期机器大生产与工厂制度确立的史实,从“历史解释”的角度认识生产力进步对经济发展的影响。

2.结合史料概括工业革命后社会生活方式变化的主要史实,从“历史解释”“唯物史观”的角度体会生产方式的变革对人类社会发展的影响。

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

回顾工业时代来临之前农业和手工业的劳作方式?

一家一户的家庭式个体劳作劳作为主,魏晋南北朝和中世纪欧洲庄园式劳作

农业:

手工业:

家庭式劳作与作坊式劳作,手工业者世代传承。或父子相继,或师徒传授。

手工工场的劳作特点

生产规模较大,雇佣工人集中生产

以手工劳动为主

工人工作时间长,工资待遇微薄

分工协作

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

一、机器大生产与工厂制度

1.机器大生产

(1)背景:

①生产专业化的实现:工业革命前,英国的手工工场已经由分散向集中发展,一定程度上实现了生产专业化。

②工业革命的支持:18世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的一系列技术革命,引发机器大生产,工厂出现。

(2)发展:随着工厂的出现,工厂制度逐渐形成——由于机器的发明和使用首先是从棉纺织业开始的,所以工厂制度也是首先在棉纺织业中确立的。

革命性的变化

生产方式:由手工生产到机器生产

生产组织形式:由手工工场到机器工厂

生产动力:由人力、畜力到蒸汽力量

机器时代

工厂时代

蒸汽时代

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

2、工厂制度建立标志:1771年,阿克莱特开办第一家水力纺纱厂,成为近代工厂的开端,工厂制度逐渐形成。

理查德·阿克莱特,出身贫穷,原是理发师,改进发明了新型的水力纺纱机,1771年,他与人合伙在英国的曼彻斯特创办机器纺纱厂,改西方原家庭手工业生产形式以及一大群从事手工业的工人简单聚集起来的生产形式,为工厂雇佣式的大机器集体分工合作的模式,因而被誉为“近代工厂之父”。晚年,阿克莱特已经成为英国最富有的纱厂主。

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

3、工厂制度

(1)工厂制度的特点:

①工人集中在专门化的的厂房中劳作

②时间:实行倒班制

③规章:制定严格的规章制度,强化纪律意识

④生产:生产流水线被广泛应用,生产过程处于工厂主的监督管理之下

⑤原料:原料由工厂统一供应、合理调配。

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

(2)工厂制度的影响:

①工业生产:

A、工厂制度彻底改变了手工作坊零碎分散的生产状态;带来生产组织和管理形式的巨变;有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质;产生更大的经济效益。

B、促进了经济发展,使人们的生活方式发生了显著变化,人类由农业社会迈向工业社会。

②对中国的影响(政治、经济、思想、社会)

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

②工业革命对中国的影响

A、政治:两次鸦片战争导致中国的社会性质、社会矛盾、革命任务与对外政策发生巨变,中国开始沦为半殖民地半封建社会。

B、经济:自然经济逐步瓦解,开始沦为西方资本主义经济的附庸(商品市场和原料产地);客观上促进了中国近代工业的产生(洋务企业和民族资本主义企业产生)。

C、思想文化:西方思想开始传人中国,出现“向西方学习”的新思潮西学东渐;洋务派创办新式学堂,派遣留学生;主张发展资本主义的《资政新篇》;维新派学习西方资本主义制度等。

D、社会风气:断发易服、不缠足、婚丧嫁娶及社交礼仪的变化。

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

工厂制度与工业革命的关系

工业革命推动生产力的巨大飞跃,催生了工厂制度的产生;工厂制度又反过来提高了生产效率,大大推进了工业革命的进程。

生产力推动劳作方式(生产关系)的变革,劳作方式(生产关系)的变革又推动生产力进一步发展。

工厂制度

工业革命

催生

促进

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

历史解释:手工工场、工厂与垄断组织

比较 类别 工场制度 工厂制度 垄断组织

区别 时期 16世纪中叶到18世纪中叶 工业革命时期 第二次工业革命时期

生产手段 以手工劳动为基础 以机器大生产为基础 主要依靠科技提高生产率

规模 相对于城市手工业作坊和家庭手工业,规模较大 相对于工场手工业,规模较大,工人集中 垄断组织是通过大企业兼并中小企业或强强联合形成的,规模空前强大

影响 成为城市手工业作坊和家庭手工业过渡到资本主义生产的最初形式 促进了机器的普及和推广,使资本主义世界市场初步形成 促进了生产力的发展,使资本主义世界市场最终形成

联系 ①都是资本主义生产力发展的必然结果,都是资本主义生产关系变化的重要表现。②都是资本主义生产的重要组织形式,都促进了资本主义的迅速发展。③工场手工业为工厂制度的形成提供了经验,垄断组织是在工厂制度的基础上形成的,一定程度上适应了社会化大生产的需要

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

(1)官方:19世纪中后期,清朝洋务派创办了江南制造总局等近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。(必上P97)

(2)民间:19世纪末,张謇、范旭东等民族资本家主张实业救国、开办工厂,中国民族工业初步发展起来。

3.近代中国的机器生产和工厂制度——近代化

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

开平矿务局

翻新的轮船招商局旧址

民族工业发展示意图

1895

1912

1919

1927

1937

产生

初步发展

短暂

春天

迅速

萧条

较快

发展

萎缩

19C70S

前后

时间

民族工业发展水平

1956

1949

1952

沉重打击

新生

消亡

1945

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

【对比明史】近代中西方企业的异同点:

不同点:

①中国:中国近代企业是在西方工业文明刺激下产生的,属于“外发型”。生存于半殖民地半封建的社会下,肩负反帝反封建的任务,带有救亡图存的色彩。

②西方:机器大生产和工厂制度是资本主义生产力发展的结果,属于“内生型”,并通过殖民扩张、商品输出、资本输出等传播到世界各地,客观上推动各国近代化。

相似点:都采用工厂制度和机器生产,推动经济近代化

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

【对比明史】观察教材第25页的两幅图片,指出汉阳铁厂与天津永利碱厂的主要异同点。

同:①都采用机器生产;都引进了先进技术,培养了科技人才;②都一定程度上抵制了外国经济侵略;都有利于中国的近代化,推动了中国的社会转型等。

异:

①汉阳铁厂是洋务派创办的民用工业,其目的是“求富”,维护清朝的封建统治;

②天津永利碱厂是民族资产阶级创办的民族工业,其目的是实业救国,发展民族资本主义。

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

近代工业类别与特点:军事工业、民用工业、民族工业

A、安庆内军械所、江南制造总局、天津机器制造局、福州船政局

①带有资本主义因素的封建性质的企业

②经费政府调拨,产品由政府分配

B、轮船招商局、开平煤矿、汉阳铁厂、湖北织布局

①带有浓厚封建因素的资本主义性质的企业

②产品满足军事工业需要后进入市场

C、广东继昌隆缫丝厂、大生纱厂、天津永利碱厂

产品完全进入市场

相同点:

都采用机器生产,都推动了中国的近代化;

民用工业和民族工业都在一定程度上抵制了外国的经济侵略

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

下图中的“ ”应填写( )

A.完善了精细分工的“手工工场”

B.创造了机器工厂的“蒸汽时代”

C.形成了垄断资本的“钢铁时代”

D.开创了注重实验的“科技时代”

选择性必修2 《经济与社会生活》

第二单元 生产工具与劳作方式

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

这是最好的时代,这是最坏的时代;

这是智慧的年代,这是愚蠢的年代;

这是信仰的时期,这是怀疑的时期;

这是光明的季节;这是黑暗的季节;

这是希望之春,这是失望之冬;

人们前面有各种事物,人们前面一无所有;

人们正在直登天堂,人们正在直下地狱……

——狄更斯《双城记》对工业革命时期的描述

问题思考:工业革命发生后,对整个社会的生产、生活造成了怎样的影响?

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

二、工业革命后生活方式的变化

1.促进了城市化的发展,改变了人们的生活空间。

(1)问题:人口激增,城市规划建设滞后,工人的生活环境相当恶劣。

(2)对策:20世纪以来,西方国家逐渐建设新城,疏解中心城市人口。

(3)中国发展:鸦片战争后,随着通商口岸的开放,中国上海等地的城市化水平迅速提升。

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

选择性必修2 《经济与社会生活》

第二单元 生产工具与劳作方式

2.交通运输业进步,便利了人们的出行。

(1)工业革命中英国的人工运河、铁路运输发展迅速。

(2)影响:

①欧美国家形成了水陆运输网,促进了城际间、国际间的人口交流与贸易往来,大大增加了社会的流动性。

②同时也便利了殖民国对殖民地半殖民地的侵略。

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

3.乡村改变

(1)农业现代化:

农业机械日益普及,普遍建立了大农场,农业现代化水平提高。

(2)人口流动:人口从乡村走出到城市,眼界开阔。

影响:①农业现代化水平提高;②人口的流动,开阔眼界;③城乡差距缩小

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

4.时间观念增强。

(1)原因:工厂制度及蒸汽机车等交通工具的出现,使人们必须守时,准时准点成为现代生活的准则。

(2)表现:城市中社会上层人士出行戴表,大城市的车站、码头、银行、机关及市区街道多设有标准钟。世界也逐渐统一标准时间。

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

5.初等教育不断推广,人们文化素质逐渐提升。

(1)原因:

①现实需要:

机器生产代替手工劳动,城市化迅猛发展等现实原因,对广大民众的文化素质提出了更高要求。

②国家支持:

西方国家通过立法推行初等教育,加大政府对教育的经费支持。

(2)表现:

①1802年英国《工厂法》,西方国家通过立法推行初等教育,加大政府对教育的经费支持。

②中国:20世纪初清政府推行“癸卯学制”,出现了大量中小学堂,对普及初等教育起到重要作用。

③20世纪初,中国开始推广义务教育,在一些城市还出现了工人学校,著名的有安源路矿工人夜校。

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

6.消极影响

(1)表现:

①工人劳动时间过长,工作与生活环境恶劣,传染病与职业病严重危害产业工人的健康。

②贫富分化差距加大,阶级矛盾激化。

②资源的过度开发,导致环境污染等问题。

③城市发展带来犯罪等新的社会问题

(2)结果:19世纪,欧洲社会主义运动风起云涌,如三大工人运动和马克思主义诞生。

(3)成效:经过一系列斗争,产业工人的待遇有所改善,最长工时收到限制,最低工资得到一定保障。

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

【知识拓展】西方国家早期工人运动

(1)事件:

①19世纪30-40年代,法国里昂工人两次起义、

②英国宪章运动、

③德国西里西亚纺织工人起义等。

(2)特点:

①提出政治斗争的目标;

②以暴力斗争为主要手段;

③具有一定的自发性和分散性;

④缺乏科学理论的指导而失败等。

(3)意义:

①标志着工人阶级登上历史舞台,促进了马克思主义的诞生;

②产业工人的待遇有所改善。

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

格林尼治时间大事记

1840前 格林尼治时间由英国的格林尼治天文台(1675年建)制定,但其影响力有限,英国各地城镇仍遵守地方时间

1847年 英格兰和苏格兰铁路时刻表采用格林尼治时间,以克服计时不同给交通造成的混乱局面

1851年 600万游客乘火车到伦敦参观世界博览会,首次体验标准时间体系

1880年 格林尼治时间成为全英国唯一的、法定的时间标准

1884年 英法美德俄日等25国在华盛顿召开会议,确定经过格林尼治天文台的经线为本初子午线,据此确定格林尼治时间为国际标准时间

阅读上表,对格林尼治时间成为国际标准时间的历史进程划分阶段并说明理由。分析国际标准时间形成的历史条件。

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

阶段和理由:

第一阶段:1880年前,格林尼治时间成为英国标准时间;

第二阶段:1880~1884年,英国标准时间成为国际标准时间.

历史条件:

①随着英国工业革命的发展,现代交通、通迅的出现,产生了确立统一标准时间的需求和技术条件.

②19世纪中后期,世界市场逐步形成,世界各地人员和经济联系日益密切,往来范围不断扩大,对制定国际标准时间的需求日益迫切.

③英国是当时政治、经济大国,在全球拥有众多殖民地,具有强大的国际影响力,在确定标准时间和推动其国际化等方面发挥了重要作用.

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

(2021.1·浙江卷·18)18世纪后半期,韦奇伍德的陶瓷不仅迅速占据了英国市场,而且不到20年就将中国瓷器逐渐挤出欧洲,其出口率达到总销量的80%。出现上述现象的主要原因是( )

A.通用部件标准化生产 B.资产阶级代议制的确立

C.制陶业工厂制的建立 D.自由贸易成为英国国策

18世纪后半期开始英国进入工业革命时期,这一时期英国陶瓷逐渐将中国瓷器挤 出欧洲主要得益于工业革命的开展,工厂制度的建立,产品产量和效率方面有了明显提升, 应选C;

瓷器不需要进行组装,因此和通用部件标准化无关,排除A;政治制度和经济政策 为英国工业革命的开展起到促进作用,但并不是英国瓷器开展的主要原因,排除BD。

选择性必修2 《经济与社会生活》

高考历史一轮复习 第5课 工业革命与工厂制度

第二单元 生产工具与劳作方式

(2020·上海高考·13)时钟代替季节,工厂代替工场,小家庭代替大家庭。此变革始于( )

A.宗教改革 B.圈地运动 C.光荣革命 D.工业革命

根据材料信息并结合所学知识可知,第一次工业革命中诞生了工厂制,机器大工厂代替了手工工场,故D项正确;

同课章节目录