2.3 地域文化与城乡景观(教学设计)(表格式)

文档属性

| 名称 | 2.3 地域文化与城乡景观(教学设计)(表格式) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-02-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2.3 地域文化与城乡景观 教学设计

备课组名称 高一地理 周次

本节 教学内容 2.3 地域文化与城乡景观

本节 教学目标 理解地域文化的含义,能够说明地域文化与城乡景观的关系。 举例说明地域文化在乡村景观上的体现。 举例说明地域文化在城镇景观上的体现。

本节 教学重难点 教学重点:地域文化在城镇景观中的体现 教学难点:说明地域文化在城镇景观中的影响

本节内容 教学方法 讲授法

本节内容 课时安排 2课时

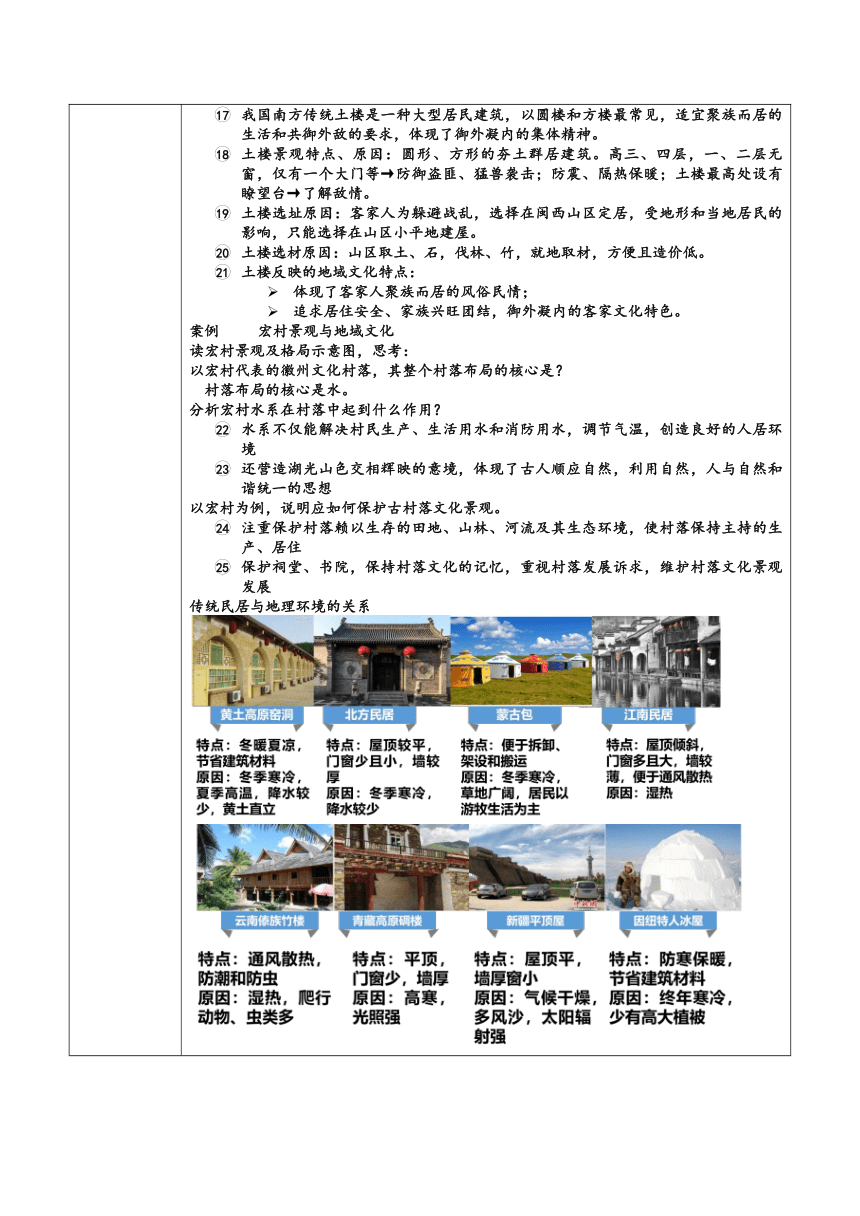

教学过程预设(二课时) 导入:观察图片, 观察景观图片,有什么差异?为何呈现这种差异? 一、地域文化 文化:是指人类社会发展过程创造出来的所有物质财富和精神财富之和。分为物质文化(建筑、服饰、饮食等,具有物质实体)和精神文化(宗教、制度、习俗、语言、道德、艺术等精神财富)。 1.地域文化 (1)含义:在特定的地域范围内形成的物质方面和非物质方面的文化。 (2)特点: 区域性:地域”是文化形成的地理背景,其范围大小不等。 多样性:地域文化在类型、组成和景观等方面多种多样。 独特性:地域文化打上了所在地域和时代的烙印,体现出不同的文化特质。 相对稳定性:地域文化的形成、发展和变化需要一个长期过程,在一定时期内相对稳定。 (3)景观: 概念:是指相对固定在地表的实体要素。 按地表要素是否受到人类影响: 自然景观,如行云飞瀑 、高山流水等较少受到人类的直接影响或未受人类的影响。 人文景观(也称文化景观),农田、村落、道路、建筑、雕塑等是人类的文化留在地球表面上的印记,是人类为了满足某种需要,利用自然物质加以创造的结果。 (4)不同地区的城乡景观差异 城乡景观既包括聚落整体,又包括聚落内的建筑、道路等。不同的自然环境及长期以来的人类活动,给我们生活的城乡环境造就了特色各异的景观,并留下了丰富的历史文化遗存,使得我们生活的城市和乡村具有独特的风貌和个性。 欣赏地域文化 物质文化对资源环境具有较强的依赖性,直接受到自然条件的制约和影响。例如,传统民居建筑需要从材料、结构或样式上,适应各地不同的气候条件:寒冷地区要保暖、炎热地区要散热、多雨地区要利于排水、湿润地区要隔潮通风。 非物质文化也被打上了深深的自然烙印。例如,草原地区的民间艺术多具有豪放、粗犷的风格,而我国江南水乡的民间艺术则具有细腻、柔美的特征,等等。 【活动】 理解红河哈尼梯田所蕴含的地域文化 森林—河流—村寨—梯田体系: 形成了 “人与自然高度协调的、可持续发展的、良性循环”的生态系统。系统中的关键是森林,有森林的保持水土、涵养水源的作用,该地水土流失少,滑坡、泥石流等自然灾害少,生活、生产的水源充足,村寨、梯田才能安全的发展,江河洪涝灾害少。一方面,哈尼族人的村寨在半山腰处可以获得清洁的水源,保证生活用水。另一方面,梯田在村寨下方,水流顺势而下,满足了水稻 生长对水的需要。而且森林中的大量有机 质以及哈尼人生活垃圾和人畜粪便,成为 丰富的肥料顺沟而下,流进梯田,养分被 吸收,污物被降解,最后又复归于河坝的 江河水网,演变成良性循环的农业生态系统。 讨论这些地域文化是否可以在代际之间传承、不同地方传播。 红河哈尼梯田文化景观已存在千年,延绵不绝,说明可以在代际之间传承 但伴随着经济的发展,原来自给自足的生产方式可能需要调整,适应新时代要求。由于自然环境和人文条件的差异,其他地方很难复制梯田文化景观,但是人与自然,人与人之间和谐相处的审美情趣,值得在不同地区传播 【探究活动1】 (1)梯田景观属于什么类型的景观? 人文景观(乡村景观) (2)结合已有知识,解释“必须保证山上的森林面积足够大,水源才能常年不枯”的原理。 森林能够减慢地表径流速度,增加下渗和地下径流量,从而涵养水源,保持水土。 (3)为什么哈尼族人的村庄多分布在梯田上方的半山腰? 在梯田上方的半山腰发展农业可能对水源造成污染,因此哈尼族人把村落建在梯田上方,主要是为了获取清洁的水源,保证生活用水;梯田在村寨下方,水流顺势而下,满足了水稻生长对水的需要 半山腰不但气候舒适宜人,且方便到村寨下方的梯田里劳作 河谷地带,气候湿热,且易受洪水威胁,不适宜人类居住 2.哈尼梯田与村寨: 村寨位置:建在半山腰。 村寨形态:哈尼人居住的蘑菇房盖得十分精巧,土基墙、竹木架上面铺上茅草,屋顶有四个斜坡面,所以看起来很像一朵美丽的蘑菇。因此村寨本身体现了民族特色和审美情趣。 哈尼族梯田农耕文化形成的自然因素 ①气候:云南地处低纬高原,受南亚季风干旱、雨季十分明显 ②地形:横断山区,山地多,平地少 ③水源:降水量空间分布差异大,雨季占全年降水85%以上,干季仅占15%; ④土壤:地势陡峭,降水多,易水土流失,开辟梯田保持水土,利用山泉、溪流灌溉农田 3、哈尼梯田的分水制度: 由来:这里处于亚热带季风气候区,年降水量不稳定,季节分配也不均匀。为了缓解用水矛盾,村民修筑了沟渠,连接各家的稻田。用来分配稻田的水源。 特点:每个村都选出一位正直公正、责任心强的人来担任分水官,负责分配每一田块的用水量。各村之间也有分水的约定。尤其在干旱的季节,分水制度更为重要。这种传统一直延续至今。 地域文化:分水制度凝聚的已经不仅仅是生产技术,而是人的情感,对待分水制已经不仅是对实用功能的欣赏,更是对对象存在的审美。 二、地域文化与乡村景观 乡村主要经济活动与自然的关系更为直接——乡村景观体现人地和谐理念:顺应自然,趋利避害。 如我国人多地少的丘陵地区:宅高田低的空间格局 ② 乡村景观体现:社会组织形态、精神追求 我国南方传统土楼是一种大型居民建筑,以圆楼和方楼最常见,适宜聚族而居的生活和共御外敌的要求,体现了御外凝内的集体精神。 土楼景观特点、原因:圆形、方形的夯土群居建筑。高三、四层,一、二层无窗,仅有一个大门等→防御盗匪、猛兽袭击;防震、隔热保暖;土楼最高处设有瞭望台→了解敌情。 土楼选址原因:客家人为躲避战乱,选择在闽西山区定居,受地形和当地居民的影响,只能选择在山区小平地建屋。 土楼选材原因:山区取土、石,伐林、竹,就地取材,方便且造价低。 土楼反映的地域文化特点: 体现了客家人聚族而居的风俗民情; 追求居住安全、家族兴旺团结,御外凝内的客家文化特色。 案例 宏村景观与地域文化 读宏村景观及格局示意图,思考: 以宏村代表的徽州文化村落,其整个村落布局的核心是? 村落布局的核心是水。 分析宏村水系在村落中起到什么作用? 水系不仅能解决村民生产、生活用水和消防用水,调节气温,创造良好的人居环境 还营造湖光山色交相辉映的意境,体现了古人顺应自然,利用自然,人与自然和谐统一的思想 以宏村为例,说明应如何保护古村落文化景观。 注重保护村落赖以生存的田地、山林、河流及其生态环境,使村落保持主持的生产、居住 保护祠堂、书院,保持村落文化的记忆,重视村落发展诉求,维护村落文化景观发展 传统民居与地理环境的关系 三、地域文化与城镇景观 地域文化对城市景观的影响主要体现在城市的色彩、色调、城市建筑的空间布局、建筑风格等方面。 1、城镇的色调、色彩体现文化底蕴 城市建筑:中国浙江乌镇(江南) 建筑色彩色调:粉墙黛瓦 原因: 人地和谐方面:当地多山水,白灰抹墙,黑瓦遮房顶建筑,散布于青山绿水中,低调而又淡雅,与秀美山川相辉映,构成一幅迷人的水墨画; 传统思想方面:徽州深受儒家及老庄思想的浸润,当地人喜欢素雅洁净的色彩风格,黑瓦白墙对应“天地”之意。 建材选用方面:灰黑瓦由当地土壤烧制,刷墙用的白灰也取自本地。 采光角度方面:白色墙壁还能增加院落和室内的光线,适应徽州多云、光照不够的特点。 文化内涵:追求“返璞归真,回归自然”的精神,人与自然的和谐,还体现中华文明的内敛含蓄 城市建筑:意大利佛罗伦萨 建筑色彩色调:黄橙交织 原因:佛罗伦萨位于地中海气候区,最典型的天气是阳光下的蓝天白云,与色彩鲜艳的墙壁、深绿色的百叶窗、深红色的屋顶形成一种和谐之美 文化内涵:追求“返璞归真,回归自然”的精神,人与自然的和谐 城市建筑:智利瓦尔帕莱索老城区 建筑色彩色调:五彩缤纷 原因:与该港口城市同欧洲的贸易往来有很大关系。港口贸易的主要运输工具是船,修船工将修船剩下的油漆调为各种颜色涂在自家的房子上,可以防止海风对木制房屋的侵蚀。这种习俗就一直延续到城市的建筑风貌上。 文化内涵:反映了当地的生产特点和风俗习惯。体现了人们追求“返璞归真,回归自然”的精神,人与自然的和谐。五彩缤纷显示出该地居民的热情奔放与精明 2、城镇建筑反映文化意识和审美情趣 城镇中的各种建筑,不单纯是为某种用途而建造的,它还反映了某种文化意识和审美情趣。 四合院坐北朝南,由北侧的正房、南侧的倒座房、东西两侧的厢房组成,宅院中部开敞空间是家庭成员劳作、休闲的场所。家庭成员居住在不同的房间里,长辈居正房,晚辈住厢房,佣人住倒座房。体现了我国上下尊卑、长幼有序的传统观念,思想相对保守。 我国古代都城如故宫,建设突出以君王为中心的思想,强调城郭方正、对称,宫城居中。突出皇权地位至高无上。 3、城镇空间格局反映某种价值追求 地域文化在城乡景观上的体现——建筑结构、建筑风格 小结:地域文化对城镇建筑的影响 案例 人家尽枕河 苏州传统民居大都临水而建,故诗人说“人家尽枕河”。请分析形成这种景观的原因。 苏州地处亚热带季风区的长江中下游平原,气侯温暖湿润,地势低平,水网密布。 这里物产丰富,商贸往来频繁,文化发达。沿河民居一边临河、一边依街,既方便生活,又方便水运和贸易。

板书

本周教学 内容“一科一辅”习题处理 课时作业

本周教学内容中需集中讨论的疑难问题 说明地域文化在城镇景观中的影响

备课组名称 高一地理 周次

本节 教学内容 2.3 地域文化与城乡景观

本节 教学目标 理解地域文化的含义,能够说明地域文化与城乡景观的关系。 举例说明地域文化在乡村景观上的体现。 举例说明地域文化在城镇景观上的体现。

本节 教学重难点 教学重点:地域文化在城镇景观中的体现 教学难点:说明地域文化在城镇景观中的影响

本节内容 教学方法 讲授法

本节内容 课时安排 2课时

教学过程预设(二课时) 导入:观察图片, 观察景观图片,有什么差异?为何呈现这种差异? 一、地域文化 文化:是指人类社会发展过程创造出来的所有物质财富和精神财富之和。分为物质文化(建筑、服饰、饮食等,具有物质实体)和精神文化(宗教、制度、习俗、语言、道德、艺术等精神财富)。 1.地域文化 (1)含义:在特定的地域范围内形成的物质方面和非物质方面的文化。 (2)特点: 区域性:地域”是文化形成的地理背景,其范围大小不等。 多样性:地域文化在类型、组成和景观等方面多种多样。 独特性:地域文化打上了所在地域和时代的烙印,体现出不同的文化特质。 相对稳定性:地域文化的形成、发展和变化需要一个长期过程,在一定时期内相对稳定。 (3)景观: 概念:是指相对固定在地表的实体要素。 按地表要素是否受到人类影响: 自然景观,如行云飞瀑 、高山流水等较少受到人类的直接影响或未受人类的影响。 人文景观(也称文化景观),农田、村落、道路、建筑、雕塑等是人类的文化留在地球表面上的印记,是人类为了满足某种需要,利用自然物质加以创造的结果。 (4)不同地区的城乡景观差异 城乡景观既包括聚落整体,又包括聚落内的建筑、道路等。不同的自然环境及长期以来的人类活动,给我们生活的城乡环境造就了特色各异的景观,并留下了丰富的历史文化遗存,使得我们生活的城市和乡村具有独特的风貌和个性。 欣赏地域文化 物质文化对资源环境具有较强的依赖性,直接受到自然条件的制约和影响。例如,传统民居建筑需要从材料、结构或样式上,适应各地不同的气候条件:寒冷地区要保暖、炎热地区要散热、多雨地区要利于排水、湿润地区要隔潮通风。 非物质文化也被打上了深深的自然烙印。例如,草原地区的民间艺术多具有豪放、粗犷的风格,而我国江南水乡的民间艺术则具有细腻、柔美的特征,等等。 【活动】 理解红河哈尼梯田所蕴含的地域文化 森林—河流—村寨—梯田体系: 形成了 “人与自然高度协调的、可持续发展的、良性循环”的生态系统。系统中的关键是森林,有森林的保持水土、涵养水源的作用,该地水土流失少,滑坡、泥石流等自然灾害少,生活、生产的水源充足,村寨、梯田才能安全的发展,江河洪涝灾害少。一方面,哈尼族人的村寨在半山腰处可以获得清洁的水源,保证生活用水。另一方面,梯田在村寨下方,水流顺势而下,满足了水稻 生长对水的需要。而且森林中的大量有机 质以及哈尼人生活垃圾和人畜粪便,成为 丰富的肥料顺沟而下,流进梯田,养分被 吸收,污物被降解,最后又复归于河坝的 江河水网,演变成良性循环的农业生态系统。 讨论这些地域文化是否可以在代际之间传承、不同地方传播。 红河哈尼梯田文化景观已存在千年,延绵不绝,说明可以在代际之间传承 但伴随着经济的发展,原来自给自足的生产方式可能需要调整,适应新时代要求。由于自然环境和人文条件的差异,其他地方很难复制梯田文化景观,但是人与自然,人与人之间和谐相处的审美情趣,值得在不同地区传播 【探究活动1】 (1)梯田景观属于什么类型的景观? 人文景观(乡村景观) (2)结合已有知识,解释“必须保证山上的森林面积足够大,水源才能常年不枯”的原理。 森林能够减慢地表径流速度,增加下渗和地下径流量,从而涵养水源,保持水土。 (3)为什么哈尼族人的村庄多分布在梯田上方的半山腰? 在梯田上方的半山腰发展农业可能对水源造成污染,因此哈尼族人把村落建在梯田上方,主要是为了获取清洁的水源,保证生活用水;梯田在村寨下方,水流顺势而下,满足了水稻生长对水的需要 半山腰不但气候舒适宜人,且方便到村寨下方的梯田里劳作 河谷地带,气候湿热,且易受洪水威胁,不适宜人类居住 2.哈尼梯田与村寨: 村寨位置:建在半山腰。 村寨形态:哈尼人居住的蘑菇房盖得十分精巧,土基墙、竹木架上面铺上茅草,屋顶有四个斜坡面,所以看起来很像一朵美丽的蘑菇。因此村寨本身体现了民族特色和审美情趣。 哈尼族梯田农耕文化形成的自然因素 ①气候:云南地处低纬高原,受南亚季风干旱、雨季十分明显 ②地形:横断山区,山地多,平地少 ③水源:降水量空间分布差异大,雨季占全年降水85%以上,干季仅占15%; ④土壤:地势陡峭,降水多,易水土流失,开辟梯田保持水土,利用山泉、溪流灌溉农田 3、哈尼梯田的分水制度: 由来:这里处于亚热带季风气候区,年降水量不稳定,季节分配也不均匀。为了缓解用水矛盾,村民修筑了沟渠,连接各家的稻田。用来分配稻田的水源。 特点:每个村都选出一位正直公正、责任心强的人来担任分水官,负责分配每一田块的用水量。各村之间也有分水的约定。尤其在干旱的季节,分水制度更为重要。这种传统一直延续至今。 地域文化:分水制度凝聚的已经不仅仅是生产技术,而是人的情感,对待分水制已经不仅是对实用功能的欣赏,更是对对象存在的审美。 二、地域文化与乡村景观 乡村主要经济活动与自然的关系更为直接——乡村景观体现人地和谐理念:顺应自然,趋利避害。 如我国人多地少的丘陵地区:宅高田低的空间格局 ② 乡村景观体现:社会组织形态、精神追求 我国南方传统土楼是一种大型居民建筑,以圆楼和方楼最常见,适宜聚族而居的生活和共御外敌的要求,体现了御外凝内的集体精神。 土楼景观特点、原因:圆形、方形的夯土群居建筑。高三、四层,一、二层无窗,仅有一个大门等→防御盗匪、猛兽袭击;防震、隔热保暖;土楼最高处设有瞭望台→了解敌情。 土楼选址原因:客家人为躲避战乱,选择在闽西山区定居,受地形和当地居民的影响,只能选择在山区小平地建屋。 土楼选材原因:山区取土、石,伐林、竹,就地取材,方便且造价低。 土楼反映的地域文化特点: 体现了客家人聚族而居的风俗民情; 追求居住安全、家族兴旺团结,御外凝内的客家文化特色。 案例 宏村景观与地域文化 读宏村景观及格局示意图,思考: 以宏村代表的徽州文化村落,其整个村落布局的核心是? 村落布局的核心是水。 分析宏村水系在村落中起到什么作用? 水系不仅能解决村民生产、生活用水和消防用水,调节气温,创造良好的人居环境 还营造湖光山色交相辉映的意境,体现了古人顺应自然,利用自然,人与自然和谐统一的思想 以宏村为例,说明应如何保护古村落文化景观。 注重保护村落赖以生存的田地、山林、河流及其生态环境,使村落保持主持的生产、居住 保护祠堂、书院,保持村落文化的记忆,重视村落发展诉求,维护村落文化景观发展 传统民居与地理环境的关系 三、地域文化与城镇景观 地域文化对城市景观的影响主要体现在城市的色彩、色调、城市建筑的空间布局、建筑风格等方面。 1、城镇的色调、色彩体现文化底蕴 城市建筑:中国浙江乌镇(江南) 建筑色彩色调:粉墙黛瓦 原因: 人地和谐方面:当地多山水,白灰抹墙,黑瓦遮房顶建筑,散布于青山绿水中,低调而又淡雅,与秀美山川相辉映,构成一幅迷人的水墨画; 传统思想方面:徽州深受儒家及老庄思想的浸润,当地人喜欢素雅洁净的色彩风格,黑瓦白墙对应“天地”之意。 建材选用方面:灰黑瓦由当地土壤烧制,刷墙用的白灰也取自本地。 采光角度方面:白色墙壁还能增加院落和室内的光线,适应徽州多云、光照不够的特点。 文化内涵:追求“返璞归真,回归自然”的精神,人与自然的和谐,还体现中华文明的内敛含蓄 城市建筑:意大利佛罗伦萨 建筑色彩色调:黄橙交织 原因:佛罗伦萨位于地中海气候区,最典型的天气是阳光下的蓝天白云,与色彩鲜艳的墙壁、深绿色的百叶窗、深红色的屋顶形成一种和谐之美 文化内涵:追求“返璞归真,回归自然”的精神,人与自然的和谐 城市建筑:智利瓦尔帕莱索老城区 建筑色彩色调:五彩缤纷 原因:与该港口城市同欧洲的贸易往来有很大关系。港口贸易的主要运输工具是船,修船工将修船剩下的油漆调为各种颜色涂在自家的房子上,可以防止海风对木制房屋的侵蚀。这种习俗就一直延续到城市的建筑风貌上。 文化内涵:反映了当地的生产特点和风俗习惯。体现了人们追求“返璞归真,回归自然”的精神,人与自然的和谐。五彩缤纷显示出该地居民的热情奔放与精明 2、城镇建筑反映文化意识和审美情趣 城镇中的各种建筑,不单纯是为某种用途而建造的,它还反映了某种文化意识和审美情趣。 四合院坐北朝南,由北侧的正房、南侧的倒座房、东西两侧的厢房组成,宅院中部开敞空间是家庭成员劳作、休闲的场所。家庭成员居住在不同的房间里,长辈居正房,晚辈住厢房,佣人住倒座房。体现了我国上下尊卑、长幼有序的传统观念,思想相对保守。 我国古代都城如故宫,建设突出以君王为中心的思想,强调城郭方正、对称,宫城居中。突出皇权地位至高无上。 3、城镇空间格局反映某种价值追求 地域文化在城乡景观上的体现——建筑结构、建筑风格 小结:地域文化对城镇建筑的影响 案例 人家尽枕河 苏州传统民居大都临水而建,故诗人说“人家尽枕河”。请分析形成这种景观的原因。 苏州地处亚热带季风区的长江中下游平原,气侯温暖湿润,地势低平,水网密布。 这里物产丰富,商贸往来频繁,文化发达。沿河民居一边临河、一边依街,既方便生活,又方便水运和贸易。

板书

本周教学 内容“一科一辅”习题处理 课时作业

本周教学内容中需集中讨论的疑难问题 说明地域文化在城镇景观中的影响

同课章节目录

- 第一章 人口

- 第一节 人口分布

- 第二节 人口迁移

- 第三节 人口容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇空间结构

- 第二节 城镇化

- 第三节 地域文化与城乡景观

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 产业区位因素

- 第一节 农业区位因素及其变化

- 第二节 工业区位因素及其变化

- 第三节 服务业区位因素及其变化

- 问题研究 实体商店何去何从

- 第四章 交通运输布局与区域发展

- 第一节 区域发展对交通运输布局的影响

- 第二节 交通运输布局对区域发展的影响

- 问题研究 城市交通如何疏堵

- 第五章 环境与发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 走向人地协调——可持续发展

- 第三节 中国国家发展战略举例

- 问题研究 低碳食品知多少