【解析版】江苏省宿迁市马陵中学2013-2014学年高一上学期期中考试语文试题

文档属性

| 名称 | 【解析版】江苏省宿迁市马陵中学2013-2014学年高一上学期期中考试语文试题 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 220.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-03-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

一、语言基础知识及运用(24分)

1.下列词语中加点的字的读音全都正确的一项是(3分)

A.摇曳(yì)????? 商榷(què)????? 百舸(ɡě)?????? 锲而不舍(qì)

B.模样(mó)???? 不啻(zhì)?????? 矫饰(jiǎo)??? ? 瞠目结舌(chēnɡ)

C.愀然(qiǎo) 跬步(ɡuǐ)????? 肴核(xiáo)????? 桂棹兰桨(zhào)

D.枕藉(jiè)???? 甄(zhēn)别??? 恣意(zì)??????? 绿林好汉(lù)

2.下列句子中成语使用正确的一项是(3分)

A.我们学生都应该懂得:发展自己的智力,必须与培养自己的非智力因素结合起来,因为二者是休戚相关,紧密相连的。

B.在几千年的中华文明中,“孝道”代代相传,不绝如缕,因此对当今的广大青年进行“孝”的教育是非常必要的。

C.那振聋发聩的机器喧嚣声已经传遍全乡镇了,它已经用肮脏的工业脚步使湖水混浊了,也把瓦尔登湖岸上的树木和风景吞噬了。

D.世界文学的辉煌殿堂对每一位有志者都敞开着,谁也不必对它收藏之丰富而望洋兴叹,因为问题不在于数量。

3.下列各句中,有语病的一句是(3分)

A.萍飘四方的游子无论是怎样贫困潦倒,他们听到某支独唱曲时突然涌出热泪,便是他们心有所归的无量幸福。

B.株守乡井,到老没见到轮船火车,或者魂丧域外,漂泊无归的现象,早该化为陈迹。

C.窗外的天气晴朗得像晚秋一样;晴空的高爽,日光的洋溢,引诱得使你在房间里坐不住。

D.空言不如实践,这一种无聊的杂文,我也不想再写下去了,还是拿起纸笔,搁下手杖,去湖上散散步吧!

4.下列各句中加点词的解释,全部正确的一项是(3分)

A.顺风而呼,声非加疾也(快,速。这里引申为“洪亮”)

闻道有先后,术业有专攻(学习,研究)

B.壬戌之秋,七月既望(农历每月十六)

纵(任凭)一苇之所如(往)

C.酾酒(酒洒于地)临江,横槊(长矛)赋诗

托遗响于悲风(凄凉的风)

D.其隙(闲暇)也,则施施(随意行走的样子)而行

引(放下)觞满酌,颓然就醉

5.下列文言句子中,加点词活用情况与其他三句不同的一项是(3分)

A.吾从而师之 B.于其身也,则耻师焉

C.舞幽壑之潜蛟 D.侣鱼虾而友麋鹿

6.仿照下面的句子续写一段话(5分)

十八岁使我想起初长彩羽、引吭试啼的小公鸡,使我想起翅膀甫健、开始翱翔于天空的幼鹰,整个世界填满不了十八岁男孩子的雄心和梦想。

十八岁使我想起

。

7.读下面的材料,在后面的空格内写出这则材料表达的主要观点(不超过15个字)(4分)

莫言拿诺贝尔文学奖了,国人亢奋,出版商紧急加印,书店忙着补货,市民连夜抢购莫言作品,就连股市传媒股都一路飙升。在轰轰烈烈的“莫言热”背后,体现的是文化缺失的尴尬,人们的趋同、从众、围观心里被展露无疑。

莫言拿奖是对中国文学的认可,也圆了国人的诺贝尔奖梦想,随之而来的是理所当然的“莫言热”,实体书店销售火爆,购物网站同样如此,京东、亚马逊、当当均推出“莫言专题”。据香港成报报道,各大电商的莫言作品纷纷断货,而莫言代表作《蛙》、《檀香刑》、《红高粱》等作品在莫言获奖消息公布当晚就宣告售罄。淘宝网成交记录显示,近几天,每分钟至少有一本莫言的书成交,因库存不足,部分商家甚至告知淘宝顾客,发货日期要推迟至下个月。

二、文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成文后各题。

自余为僇人,居是州,恒惴栗。其隙也,则施施而行,漫漫而游。日与其徒上高山,入深林,穷回溪,幽泉怪石,无远不到。到则披草而坐,倾壶而醉。醉则更相枕以卧,卧而梦。意有所极,梦亦同趣。觉而起,起而归。以为凡是州之山水有异态者,皆我有也,而未始知西山之怪特。

今年九月二十八日,因坐法华西亭,望西山,始指异之。遂命仆人过湘江,缘染溪,斫榛莽,焚茅茷,穷山之高而止。攀援而登,箕踞而遨,则凡数州之土壤,皆在衽席之下。其高下之势,岈然洼然,若垤若穴,尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐。萦青缭白,外与天际,四望如一。然后知是山之特立,不与培塿为类。悠悠乎与颢气俱,而莫得其涯;洋洋乎与造物者游,而不知其所穷。引觞满酌,颓然就醉,不知日之入。苍然暮色,自远而至,至无所见而犹不欲归。心凝形释,与万化冥合。然后知吾向之未始游,游于是乎始。故为之文以志。是岁,元和四年也。 (选自柳宗元《始得西山宴游记》)

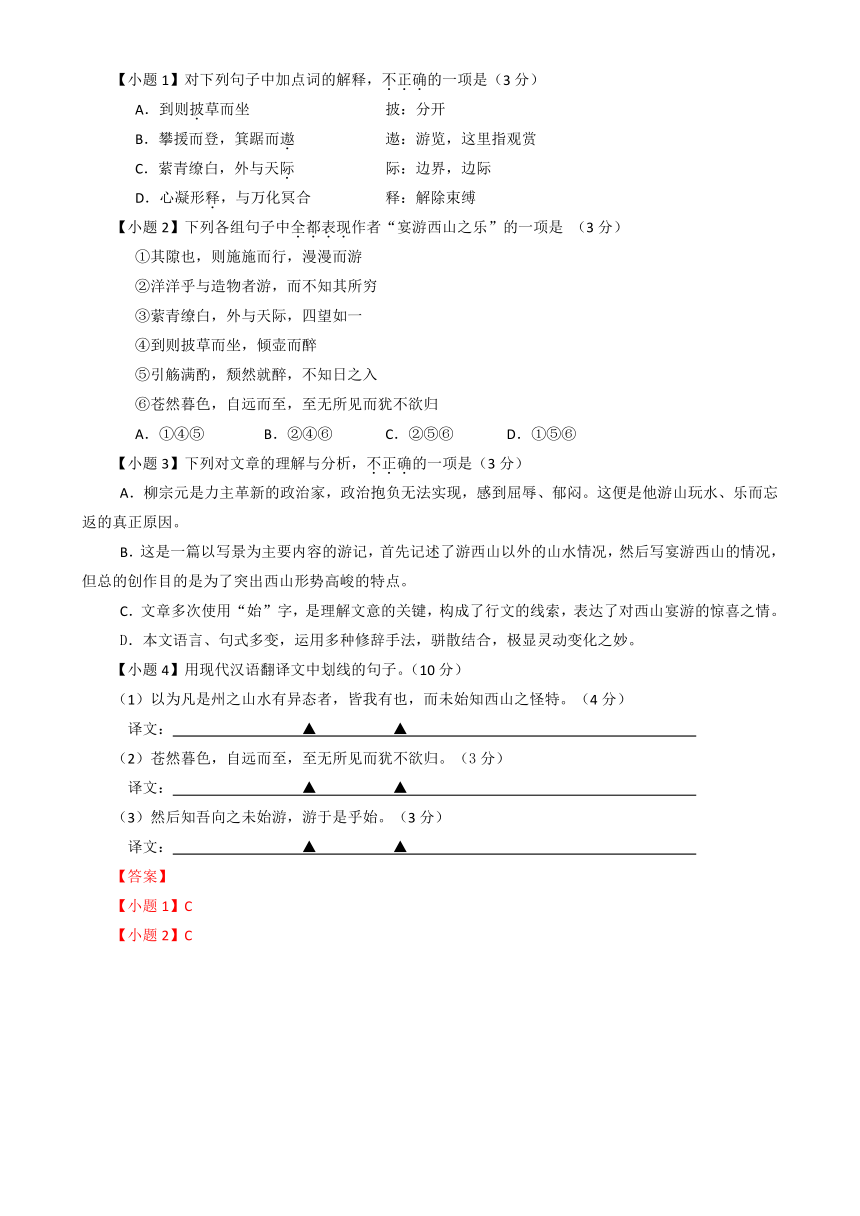

【小题1】对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)

A.到则披草而坐 披:分开

B.攀援而登,箕踞而遨?????????? 遨:游览,这里指观赏

C.萦青缭白,外与天际???????????? 际:边界,边际

D.心凝形释,与万化冥合?????????? 释:解除束缚

【小题2】下列各组句子中全都表现作者“宴游西山之乐”的一项是 (3分)

①其隙也,则施施而行,漫漫而游

②洋洋乎与造物者游,而不知其所穷

③萦青缭白,外与天际,四望如一

④到则披草而坐,倾壶而醉

⑤引觞满酌,颓然就醉,不知日之入

⑥苍然暮色,自远而至,至无所见而犹不欲归

A.①④⑤ B.②④⑥ C.②⑤⑥ D.①⑤⑥

【小题3】下列对文章的理解与分析,不正确的一项是(3分)

A.柳宗元是力主革新的政治家,政治抱负无法实现,感到屈辱、郁闷。这便是他游山玩水、乐而忘返的真正原因。

B.这是一篇以写景为主要内容的游记,首先记述了游西山以外的山水情况,然后写宴游西山的情况,但总的创作目的是为了突出西山形势高峻的特点。

C.文章多次使用“始”字,是理解文意的关键,构成了行文的线索,表达了对西山宴游的惊喜之情。

D.本文语言、句式多变,运用多种修辞手法,骈散结合,极显灵动变化之妙。

【小题4】用现代汉语翻译文中划线的句子。(10分)

(1)以为凡是州之山水有异态者,皆我有也,而未始知西山之怪特。(4分)

译文: ▲ ▲

(2)苍然暮色,自远而至,至无所见而犹不欲归。(3分)

译文: ▲ ▲

(3)然后知吾向之未始游,游于是乎始。(3分)

译文: ▲ ▲

【答案】

【小题1】C

【小题2】C

【小题3】B

【小题3】试题分析:“总的创作目的是为了突出西山形势高峻的特点”错,其创作目的应是为了借西山的高峻、怪特表达自己高尚的人格和不与世俗同流合污的傲世情怀。

考点:归纳内容要点,概括中心意思。能力层级为分析综合C。

【小题4】试题分析:要翻译好这几个句子,一定要注意这几句中的句式特点和一些文言实词的用法。第一小句中,“山水有异态者”,这是定语后置句,为“有异态的山水”,在翻译时就要把句序调整好。除句式外,就是重要的文言实词的规范译出:有,这里指“游览”;怪特,奇异和独特;向,从前;于是,古今异义词,于,从,是,这。

考点:理解并翻译文中的句子。能力层级为理解B。

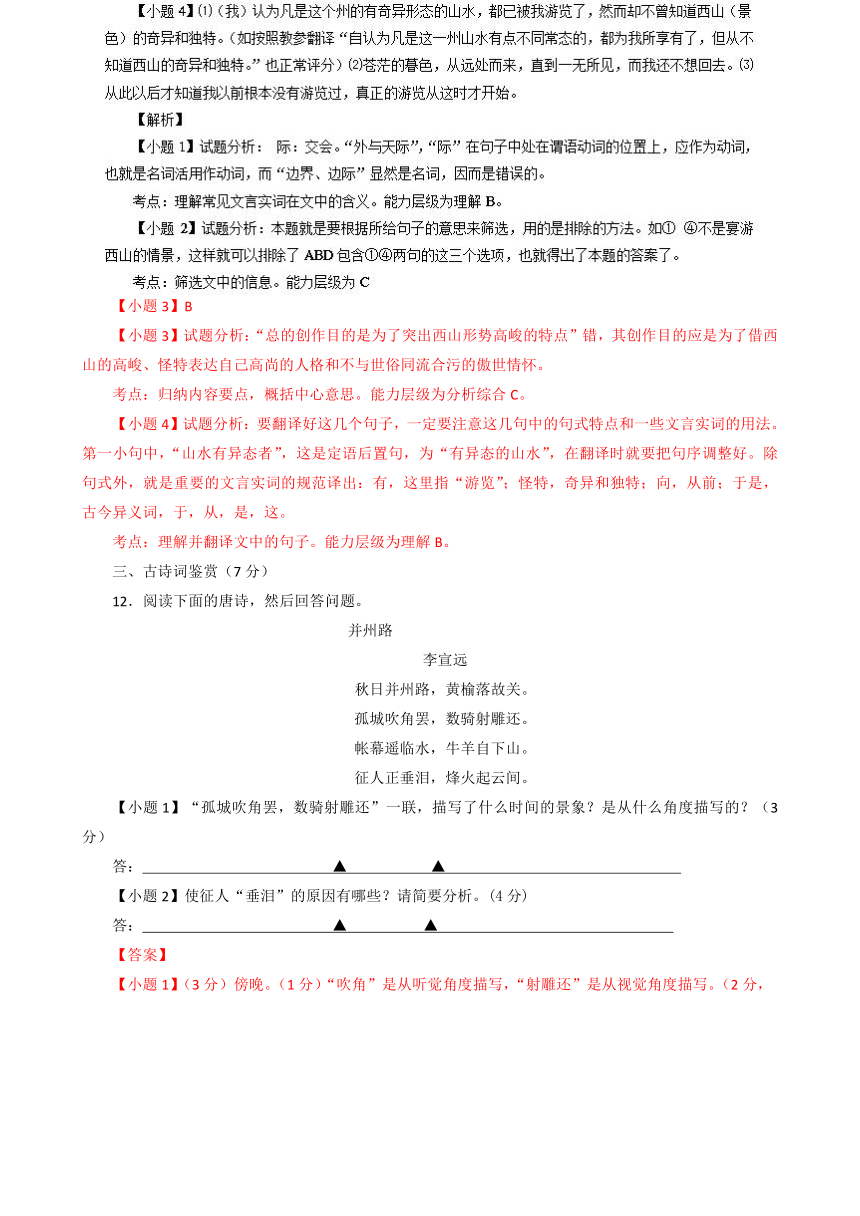

三、古诗词鉴赏(7分)

12.阅读下面的唐诗,然后回答问题。

并州路

李宣远

秋日并州路,黄榆落故关。

孤城吹角罢,数骑射雕还。

帐幕遥临水,牛羊自下山。

征人正垂泪,烽火起云间。

【小题1】“孤城吹角罢,数骑射雕还”一联,描写了什么时间的景象?是从什么角度描写的?(3分)

答: ▲ ▲

【小题2】使征人“垂泪”的原因有哪些?请简要分析。(4分)

答: ▲ ▲

【答案】

【小题1】(3分)傍晚。(1分)“吹角”是从听觉角度描写,“射雕还”是从视觉角度描写。(2分,每点1分)

“烽火起云间”:垂泪之时,烽烟忽起,形象地写出了边塞战事残酷;以景结情,含蓄蕴藉,表达了诗人对征人的同情。

考点:鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧。能力层级为鉴赏评价D。

四、名句名篇默写(8分)

13.补出下列名句名篇中的空缺部分。

【小题1】携来百侣曾游,?? ▲ 。(毛泽东《沁园春·长沙》)

【小题2】君子博学而日参省乎己,? ▲ 。(荀子《劝学》)

【小题3】故? ▲ ,无以至千里;? ▲ , 无以成江海。(荀子《劝学》)

【小题4】古之学者必有师。师者,? ▲ 。(韩愈《师说》)

【小题5】 纵一苇之所如, ? ▲ 。? ▲ ,而不知其所止,飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。(苏轼《赤壁赋》)

【小题6】苟利国家生死以, ? ▲ 。(林则徐《赴戍登程口占示家人》)

考点:默写常见的名句名篇。能力层级为识记A。

五、现代文阅读:文学类文本(20分)

阅读下面的文章,完成第14~17 题。

一个消逝了的山村(节选)

冯 至

①在人口稀少的地带,我们走入任何一座森林,或是一片草原,总觉得他们在洪荒时代大半就是这样。不起一些变化,千百年如一日,默默地对着永恒。我们刚到这里来时,对于这座山林,也是那样感想,但是一条窄窄的石路的残迹泄露了一些秘密。

②我们走入山谷,沿着小溪,走两三里到了水源,转上山坡,便是我们居住的地方。但是我们从城内向这里来的中途,忽然觉得踏上了一条旧路。那条路是用石块砌成,从距谷口还有四五里远的一个村庄里伸出,向山谷这边引来,先是断断续续,随后就隐隐约约地消失了。我想,这条石路一定有一个时期宛宛转转地一直伸入谷口,在谷内溪水的两旁,现在只有树木的地带,曾经有过房屋,只有草的山坡上,曾经有过田园。

③过了许久,我才知道,这里实际上有过村落。这里原有的山村,是一次便毁灭了呢,还是渐渐地凋零下去,我们都无从知道。我们没有方法去追寻它们,只有在草木之间感到一些它们的余韵。

④最可爱的是那条小溪的水源,从我们对面山的山脚下涌出的泉水;它不分昼夜地在那儿流,几棵树环绕着它,形成一个阴凉的所在。我们感谢它,若是没有它,我们就不能在这里居住,那山村也不会曾经在这里滋长。这清冽的泉水,养育我们,同时也养育过往日那村里的人们。人和人,只要是共同吃过一棵树上的果实,共同饮过一条河里的水,或是共同担受过一个地方的风雨,不管是时间或空问把它们隔离得有多么远,彼此都会感到几分亲切,彼此的生命都有些声息相通的地方。

⑤其次就是鼠曲草。这种在欧洲非登上阿尔卑斯山的高处不容易采撷得到的名贵的小草。在这里每逢暮春和初秋却一年两季地开遍了山坡。我爱它那从叶子演变成的,有白色茸毛的花朵,谦虚地掺杂在乱草的中间。但是在这谦虚里没有卑躬,只有纯洁,没有矜持,只有坚强。每当我看见这幅图像,就会觉得随身带来的纷扰都变成深秋的黄叶,自然而然地凋落了。于是我可以肯定,那消逝了的村庄必定也曾经被这些白色的小草围绕着,在山腰里一言不语地负担着一切。后来一个横来的运命使它骤然死去,不留下一些夸耀后人的事迹。

⑥雨季是山上最热闹的时代,下了一夜的雨,第二天太阳出来一蒸发,草间的菌子,俯拾皆是;有的红如胭脂,青如青苔,褐如牛肝,白如蛋白,还有一种赭色的,放在水里立即变成靛蓝的颜色。这些彩菌,不知点缀过多少民族童话,它们一定也滋养过那山村里的人们的身体和儿童的幻想吧。

⑦两三年来,这一切,给我的生命许多滋养。但我相信它们也曾以同样的坦白和恩惠对待那消逝了的村庄。这些风物,好像至今还在述说它的运命。在风雨如晦的时刻,我踏着那村里的人们也踏过的土地,觉得彼此相隔虽然将及一世纪,但在生命的深处,却和他们有着意味不尽的关联。 (选自《冯至全集》,文章有删改)

【小题1】“但是一条窄窄的石路的残迹泄露了一些秘密”中的“秘密”,在文中的含义是什么?(4分)

▲ ▲

【小题2】请阅读文中画线的句子,结合全文,分条阐释作者是通过怎样的事物感受到“余韵”的?(6分)

▲ ▲

【小题3】请对文中画波浪线的文字就运用的修辞手法进行赏析。(4分)

第二天太阳出来一蒸发,草间的茵子,俯拾皆是:有的红如胭脂,青如青苔,褐如牛肝,白如蛋白,还有一种赭色的,放在水里立即变成靛蓝的颜色。

▲ ▲

【小题4】文章结尾,作者说“但在生命的深处,却和他们有着意味不尽的关联”,你如何理解?(6分)

▲ ▲

【答案】

【小题1】(4分)山路的尽头曾经有过人类生活的村庄,有过房屋,有过田园。(答对1点得1分;答对2点得2分;3点都对得4分)

考点:体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术。能力层级为鉴赏评价D。

【小题2】试题分析:这句话在文章中的第三自然段,也是本段中的最后一句话,它起着承上启下的过渡作用。因此,本题的答案应该在下面几段中去寻找。在这几段中,文章的层次感非常强,并带有一些标志性的词语,如“其次”,因而抓住了这几段中的段首句,答出答案就不难了。

考点:体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术。能力层级为鉴赏评价D。

【小题3】试题分析:本题要求对画线的句子所运用的修辞手法进行赏析。赏析的一般答题思路是,指出所用手法,加以解说,最后指出其表达效果。本题所考比较单一,就是修辞手法,因此,要先辨析本句中所用的修辞手法,这一点比较明显,因为在句子中有连续使用“如”等这类标志性的词。对于表达效果,六、现代文阅读:论述类文本(12分)

阅读下面的文字,完成文后各题。

读经典可改变气质

①现代社会是多元文化交错的社会,一个人不可能只接受单一的某一种文化,近百年来西方强势文化影响于东方,影响于中国,是不争的事实,我们也无须拒绝这种影响。只是当我们接受异质文化的时候,应该收拾好自己文化的主体,打点好自己的文化精神,把中国文化与西方文化融解在一起,那才意味着新的文化的诞生。

②选择什么书来读,不是毫无讲究。就一个国家、一个民族的社会文化风气的养成而言,无论哪一行业的人,都有一些共同的书需要大家来读一读,这就是本民族的那些文化经典。

③我国是世界上主要“文明体国家”之一,文化典籍多。但是作为一般阅读而不是从事专业研究,需要读、应该读、可能读的经典,并不如想象的那样多。哲学,无非是先秦时期的诸子,主要是孔子、孟子、老子和庄子。汉代的《礼记》里的《中庸》和《大学》不能不读。当然宋明儒的书,还是要读一些的,特别是朱熹、王阳明的著作。朱熹把《大学》《中庸》和《论语》《孟子》合为“四子书”,并精心注释,成为传统社会流传最广的儒家经典。

④史学方面,文史从业人员讲究“前四史”,即《史记》、前后《汉书》和《三国志》。一般阅读,光读《史记》就可以。如嫌篇幅大,可选取其中的“传”和“本纪”阅读。文学方面,《诗经》《楚辞》不可不选择一些来读。另外晋的陶渊明,唐的李白、杜甫的诗,韩愈、柳宗元的古文,宋的苏东坡、黄庭坚、李清照、陆游、辛弃疾,元的关汉卿、王实甫,明的汤显祖及《三国》《水浒》,清的《红楼梦》等,都是不能不读的。汉代王充写的《论衡》,是一部奇特的书,读起来会打开你的思想,而不会被传统所束缚。还有清末民初以来20世纪文史大家的著作,不少都堪称经典,如严复、章太炎、梁启超、蔡元培、王国维、陈寅恪、马一浮等人的书,如果不读,未免太可惜。20世纪学术大师的著作,实际上是通向中国古代经典的桥梁,由他们进入古代经典,也许是“终南捷径”。至于道家,老庄足矣。佛学可读《弘明集》《广弘明集》《出三藏记集》,获得佛学的可靠知识,《坛经》《金刚经》《心经》则能够引导进入佛理的信仰层面。

⑤今天为什么还要读中国的这些经典,我想主要是为了文化传承的需要。然而其意义又不止于此。就个人的修养而言,阅读经典文本是使阅读者经历一番文化濡化的过程,它可以不知不觉地改变人的气质。朱熹就说过,读书的目的之一就是让人变化气质。很多人都发生气质的变化,一个时代的社会风气就会随之发生变化。所以阅读本民族的文化经典,在个人,可以变化气质;对社会而言,可以转移风气。

⑥我们正在进行的现代化进程,同时有一个提高全民族的文化素质的任务,我可以肯定地说,要完成这个任务,必须造成全民族的阅读风气,首先是造成阅读经久不衰的本民族文化经典的风气。

【小题1】文章是从哪几个方面推荐中国文化经典的?(6分)

▲ ▲

【小题2】作者认为,今天,我们为什么还要读中国的经典作品?请分条概述。(6分)

▲ ▲

七、作文(70分)

20.阅读下面的材料,根据要求作文。

常言道:“事不经过不知难。”经过艰难困苦的磨练,才懂得成功来之不易;经过同心协力的奋斗,才知道合作会事半功倍;经过挫折失败,才理解自信不可或缺……人生就是在时常总结中日益成熟的。对此,你有哪些独特的感悟、经历或见解?

请以“ 才明白 ”为题,写一篇作文。要求:请先在题目的横线上填写合适的词语或短语,然后作文;文体自定(诗歌除外),不少于800字;文中不要出现真实的校名和人名。

【答案】那一瞬间,我才明白您的良苦用心

“真是的!璇怎么这样?我再也不跟她玩了!”一进门,我就嚷嚷开了。

妈妈关心地走过来,放好那个被我大力甩向沙发的书包,开口问道:“宝贝,怎么了?在学校和谁闹别扭了?说来听听?”

我气呼呼地一屁股坐在沙发上,叽叽喳喳地把我和璇的“重大事件”一股脑说了出来,末了还加上一句:“讨厌,不就是5角钱嘛,骂我干什么?小气鬼!发泄狂!谁跟她玩谁肯定要受气,哼,不理她了!”

妈妈见我面红耳赤,气得不行,知道短时间内我还平静不下来,便拍了拍我的肩膀,离开了。

第二天上学,我和璇不光是形同陌路了,甚至发展到一见面就抬高下巴朝对方冷哼一声,使劲一扭头,谁也不搭理谁的阶段了,萌萌被我们夹在中间左右为难,她不会和稀泥,越和我俩越生气,干脆就不照面了。

【解析】

试题分析:“才”字要求前后两条横线上补充的内容之间存在一定的必要条件关系,如“失去后才明白应当珍惜”、“出错后才明白提醒的必要”,满足前者才有后者,不能是毫无关联或联系不紧密的两个内容。“明白”一词强调后面横线上只能补上一个语意相对完整的短语,甚至可以看成是一个简短的陈述句,可以是某个哲理、某句名言警句,如“成功后才明白‘谦受益,满招损’”;可以是某种事物的重要性,如“赢球后才明白团队作战的必要”;也可以是某种原来一直忽视的情感、现象或事实,如“摔倒才明白母爱相随”。总之,补充完整这个标题,基本就确定了本文的中心思想。

若写成议论文,需要以充足的论据和灵活的论证方法,从不同角度论述标题所确立的中心论点;若写成记叙文,应当将文题所蕴含的主旨寄寓在典型的细节和具体的事件中,水到渠成地点明;若写成散文,则可以选取相关的片段,从不同方面反复抒写与文题相关的感悟。

考点:能写论述类、实用类和文学类文章。能力层级为表达运用 E。

同课章节目录