部编版语文七年级下册 11 老王 教案

文档属性

| 名称 | 部编版语文七年级下册 11 老王 教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 328.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-22 23:02:02 | ||

图片预览

文档简介

11.老 王

【教学目标】

1.理清本文的写作思路,概述文章的主要内容,领会作者蕴含其中的思想感情。

2.把握老王的性格特点,理解本文的主题。

3.培养学生的爱心、善心、同情心,品味作品中的仁爱精神。

【教学重难点】

1.教学重点:

(1)体会作者一家与老王之间的珍贵情谊,理解老王身上闪耀的人性之美。

(2)结合时代背景,解读老王临终前赠送香油和鸡蛋的丰富内涵。

2.教学难点:探究作者对老王心怀“愧怍”的深刻原因,体会作者在平和语调中流露出的叹惋和感伤。

【教学准备】

教学多媒体课件

【课时安排】

2课时

第一课时

【课时目标】

1.理清文章层次,理解文章内容,赏析作者按特定顺序、线索将细节串联起来的写法。

2.把握人物形象,品味作者描写老王的语句,解读老王临终前赠送香油和鸡蛋的丰富内涵。

【教学过程】

一、创设情境,激情导入

教师:(出示课件1)

“老王”与“王老”,二者同为称谓,你觉得有何不同?

“王老”指受人尊重、有名望的人,“老王”指平凡的人。今天就让我们跟随杨绛女士走近一位普通人——老王,去认识认识他吧。

板书课题:11 老王(出示课件2)

二、自主学习,知识备查

1.学生查阅文本相关资料,了解作者及写作背景。

(1)走进作者

教师以课件展示形式展示作者“舒婷”相关知识,补充学生预习的不足。

预设:(出示课件4)杨绛(1911—2016),原名杨季康,江苏无锡人,作家、翻译家。著有剧本《称心如意》《弄假成真》,小说《洗澡》,散文《干校六记》等,译作《小癞子》《堂吉诃德》《吉尔·布拉斯》等。

(2)课本知识(出示课件5)

教师讲解涉及这课的重要知识,为后面同学们理解本文内容做准备。

预设:(出示课件5)钱锺书(1910—1998),中国作家、学者。江苏无锡人。字默存,号槐聚,笔名中书君。1933年毕业于清华大学外文系。1935年赴英国牛津大学学习,后至法国巴黎大学研究法国文学。1938年回国后曾任西南联大教授。长期致力于人文社会科学研究,形成贯通中西、古今互见的治学方法,并取得多方面的学术成就。作品有:《谈艺录》《写在人生边上》《宋诗选注》等。

(3)写作背景(出示课件6)

教师讲解这课的写作背景,为后面同学们理解本文内容做准备。

预设:文章作于1984年。这是一篇回忆性的文章,作者记叙了自己从前同老王交往中的几个片段, 老王都没有受当时环境的丝毫影响,照样尊重作者夫妇。由此,与老王的交往深深地印刻在了作者的脑海之中……

2.预习检查,夯实基础

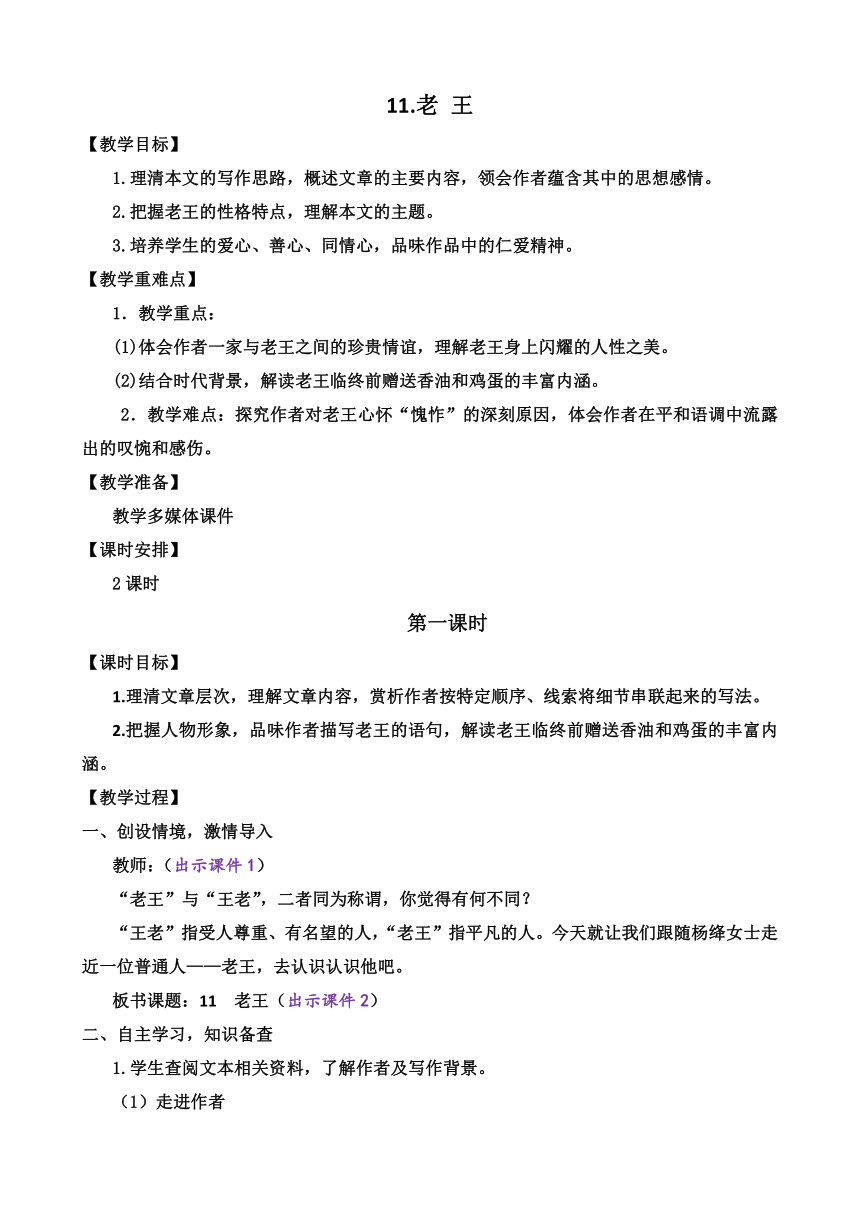

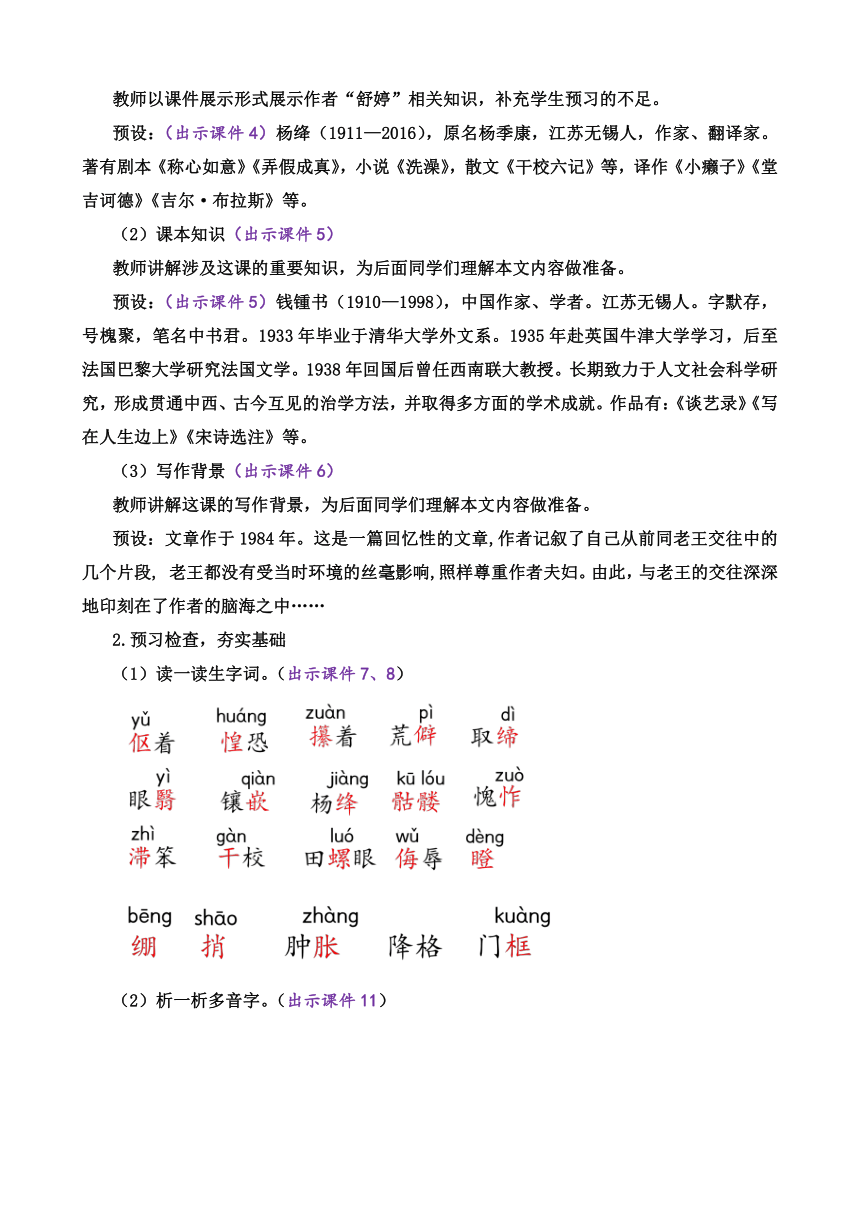

(1)读一读生字词。(出示课件7、8)

(2)析一析多音字。(出示课件11)

(3)辨一辨形近字。(出示课件12)

释一释重点词。 (出示课件9、10)

三、新课学习,整体感知

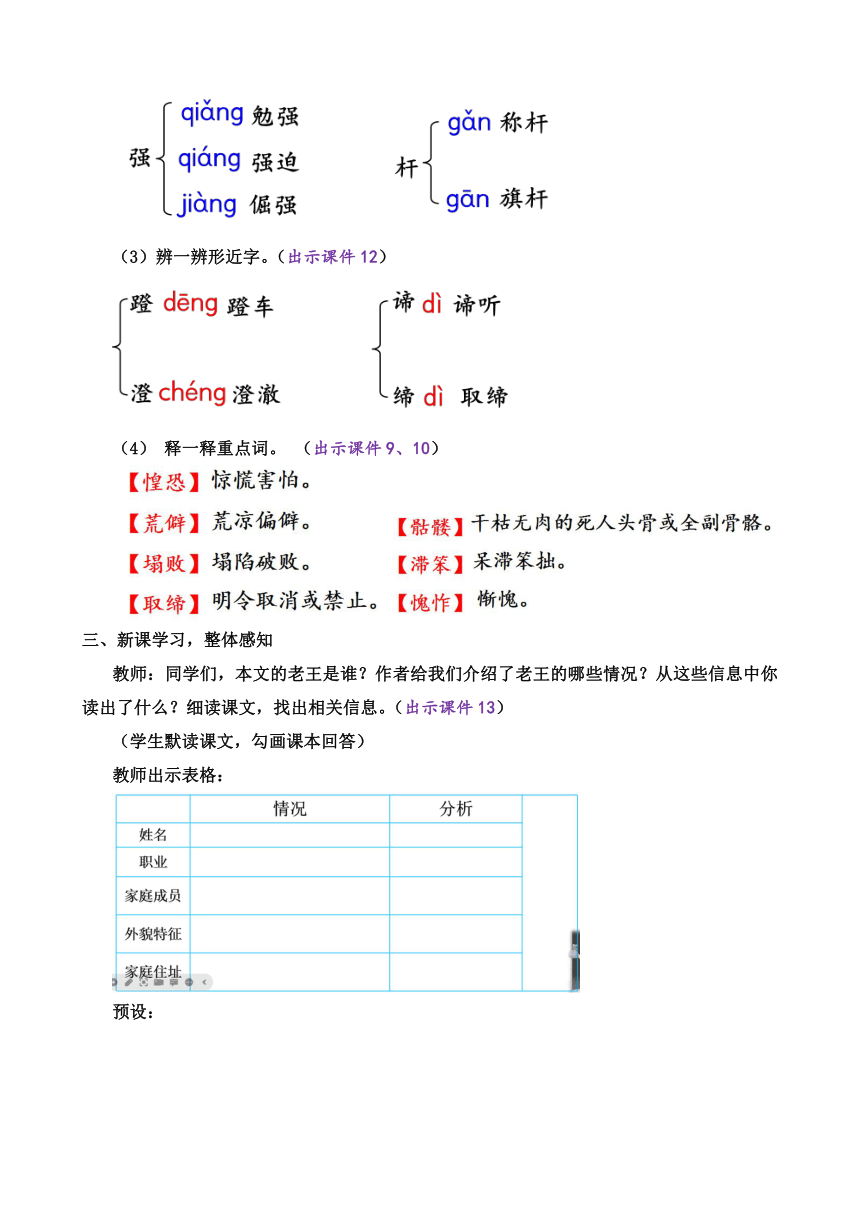

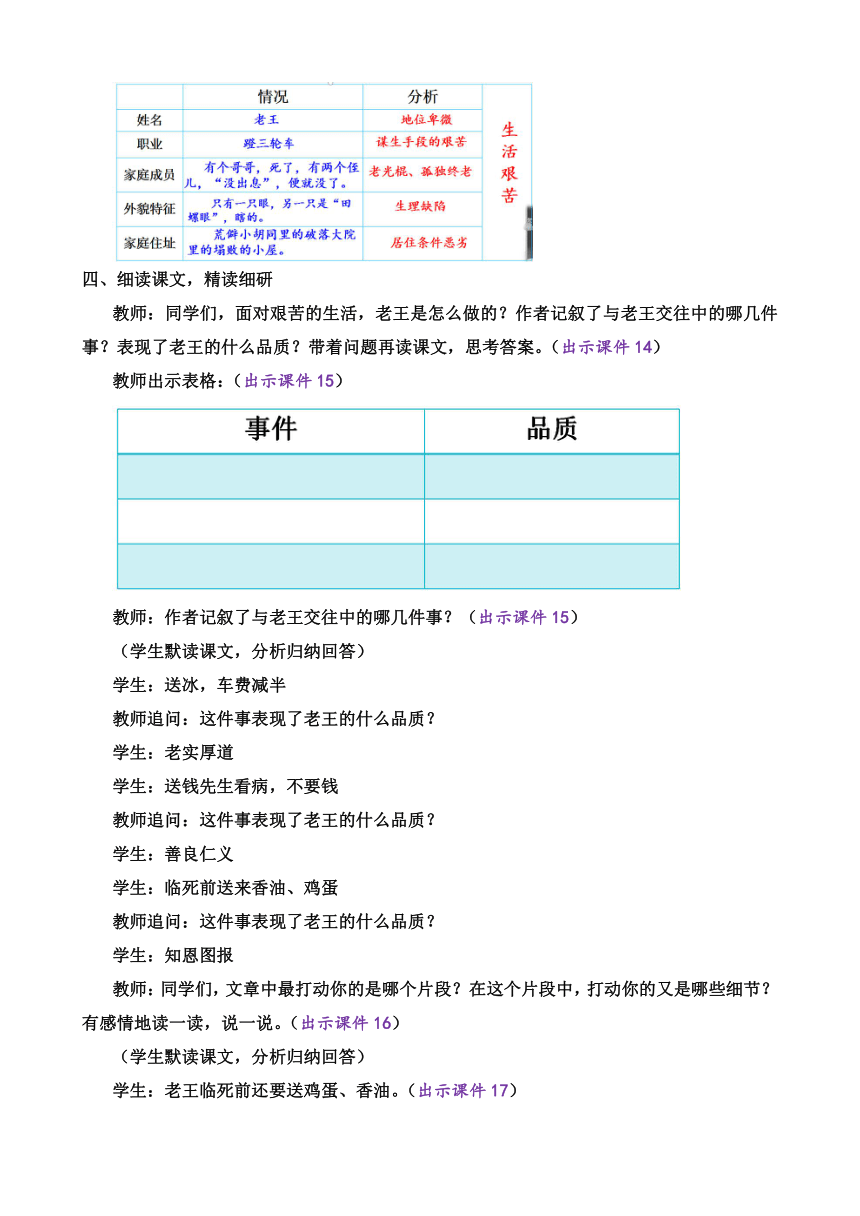

教师:同学们,本文的老王是谁?作者给我们介绍了老王的哪些情况?从这些信息中你读出了什么?细读课文,找出相关信息。(出示课件13)

(学生默读课文,勾画课本回答)

教师出示表格:

预设:

四、细读课文,精读细研

教师:同学们,面对艰苦的生活,老王是怎么做的?作者记叙了与老王交往中的哪几件事?表现了老王的什么品质?带着问题再读课文,思考答案。(出示课件14)

教师出示表格:(出示课件15)

教师:作者记叙了与老王交往中的哪几件事?(出示课件15)

(学生默读课文,分析归纳回答)

学生:送冰,车费减半

教师追问:这件事表现了老王的什么品质?

学生:老实厚道

学生:送钱先生看病,不要钱

教师追问:这件事表现了老王的什么品质?

学生:善良仁义

学生:临死前送来香油、鸡蛋

教师追问:这件事表现了老王的什么品质?

学生:知恩图报

教师:同学们,文章中最打动你的是哪个片段?在这个片段中,打动你的又是哪些细节?有感情地读一读,说一说。(出示课件16)

(学生默读课文,分析归纳回答)

学生:老王临死前还要送鸡蛋、香油。(出示课件17)

勾画语句:我强笑说:“老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃 ”

他只说:“我不吃。”

教师:同学们,分析一下这句,说说期中蕴含的情感(出示课件17)

(学生朗读语句,讨论分析回答)

学生:简短的话语透露出老王的朴实、憨厚,读来让人心酸。

学生勾画语句:有一天,我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地镶嵌在门框里。往常他坐在蹬三轮的座上,或抱着冰伛着身子进我家来,不显得那么高。也许他平时不那么瘦,也不那么直僵僵的。(出示课件18)

(学生朗读语句,讨论分析回答)

学生:“镶嵌”一词,运用夸张的修辞手法,说明老王瘦弱无力、身体僵硬、毫无生气的病态,暗示老王离大去之期不远了。

学生:描写以往的外貌与现在的外貌作对比,真切地表现了老王身体的极度虚弱,生命将逝。

学生勾画语句:(出示课件19)他面如死灰,两只眼上都结着一层翳,分不清哪一只瞎,哪一只不瞎。说得可笑些,他简直像棺材里倒出来的,就像我想象里的僵尸,骷髅上绷着一层枯黄的干皮,打上一棍就会散成一堆白骨。我吃惊地说:“啊呀,老王,你好些了吗?”

(学生朗读语句,讨论分析回答)

学生:运用肖像描写和比喻的修辞手法,写出了老王因受病痛折磨而变得外表干瘦、恐怖的特点,更加突出了老王知恩图报的善良品行。

学生勾画语句:(出示课件20)我谢了他的好香油,谢了他的大鸡蛋,然后转身进屋去。他赶忙止住我说:“我不是要钱。”

(学生朗读语句,讨论分析回答)

学生:动作描写、语言描写,老王不是为钱,只为答谢。

学生勾画语句:(出示课件20)我把他包鸡蛋的一方灰不灰、蓝不蓝的方格子破布叠好还他。他一手拿着布,一手攥着钱,滞笨地转过身子。我忙去给他开了门,站在楼梯口,看他直着脚一级一级下楼去,直担心他半楼梯摔倒。

(学生朗读语句,讨论分析回答)

学生:“攥”“滞笨”“直着脚”写出了老王离开时的情形,为第二天老王的去世埋下伏笔。

教师:同学们,讨论:如何理解文中老王送香油和鸡蛋的行为?(出示课件21)

(学生讨论,分析回答,教师点拨)

学生:当时的情况:老王的生计陷入难以维持的窘境。作者一家也在落难之中,双方互施援手。

学生:作者一家和老王在对方困顿时互施援手,老王十分珍重与这家人的情谊

学生:加之作者一家对老王一贯的尊重、关心、同情、照顾,孤苦无依的老王临终前送香油和鸡蛋

教师补充:这不仅是在表达谢意,也是在表达他对这个世界最温情的留恋。

教师:同学们,老王生活艰苦却心地善良,那么别人是怎么对待他的呢?作者又是怎么对待他的?从中可以看出作者是一个怎样的人?(出示课件22)

教师:同学们,自读课文第3段,看看别人是如何对待老王的。 (出示课件23)

(学生默读课文,勾画分析回答)

学生:“ 乘客不愿坐他的车,怕他看不清,撞了什么。”,可见不愿坐他的车。

学生:“ 有人说,这老光棍大约年轻时候不老实,害了什么恶病,瞎掉一只眼。”可见,叫他“老光棍”;恶意地揣测他一只眼睛瞎掉的原因。

学生:“ 他也许是从小营养不良而瞎了一眼,也许是得了恶病,反正同是不幸,而后者该是更深的不幸。”,本句用两个“也许”是不确定的意思,表明是作者的猜测,从中可以看出老王的身世无人知晓,他从不被人重视。

教师:同学们,作者又是怎么对待老王的?可以看出她是个怎样的人?结合课文内容说一说。(出示课件24)

(学生默读课文,分析归纳回答)

学生:①照顾老王生意,坐他的车;

学生:②女儿送鱼肝油,治好老王夜盲症;

学生:③关心老王的生活;

学生:④老王再客气,也付给他应得的报酬;

学生:⑤老王送来香油、鸡蛋,不让他白送。

教师追问:同学们,可以看出她是个怎样的人?结合课文内容说一说。(出示课件24)

(学生默读课文,分析归纳回答)

学生:作者是个善良的人

学生:作者是个平等的人

学生:作者是个关爱的人

学生:作者是个极富爱心的人

教师:同学们,心地善良、老实厚道的老王就这样去世了,作者有什么感受?找出文章最能表明作者情感的一句话,说说你的理解。(出示课件25)

(学生默读课文,勾画语句回答)

学生勾画语句:那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍。(出示课件26)

教师提问:作者为什么“愧怍”?这种“愧怍”的感人之处在哪里?

教师:同学们,讨论一下:作者为什么对老王感到愧怍?(出示课件27)

(学生讨论,分析抢答)

学生抢答:面对老王抱病上门送礼表示谢意,作者并未意识到这是最后一次见面;

学生抢答: 作者没能完全领会老王的深意,仅以金钱回报,感到对不住老王的情义;

学生抢答:作者反思自己只充当给予者的角色,没能接受老王无偿的馈赠,因此感到懊悔……

教师:同学们,再讨论一下,你认为这“愧怍”的感人之处在哪里?(出示课件28)

(学生讨论,教师指正)

预设1:作者对自身行为的反省和解剖;

预设2:能从他人角度考量事情;

预设3:知识分子可贵的自省精神……

第二课时

【课时目标】

1.体会作者一家与老王之间的珍贵情谊,理解老王身上闪耀的人性之美。

2.分析一下本文的语言特点及所要表达的主题。

【教学过程】

一、回顾上课,导入新课(出示课件29)

上节课我们重点理解了文章内容,分析了老王、作者的人物形象。这节课让我们再次走进课文,一起来分析一下本文的语言特点及所要表达的主题。

二、深读课文,合作探究

教师:同学们,杨绛女士的文学语言朴素本色,却灵气飞扬,别有韵味,试比较下列三组语句在语意、感彩、表达效果上的不同。

学生勾画语句:(出示课件30)①我们当然不要他减半收费。

(学生朗读语句,讨论分析回答)

学生:“当然”用在这里,流露出“我们”怎样的心理?

教师分析: 顺理成章的情况说“当然”。这里表明作者一家之前帮助老王是诚心诚意的,并不要求老王回报,作者一家也很同情老王的贫苦生活,从来没有占便宜的念头。

学生勾画语句:(出示课件31)②他从没看透我们是好欺负的主顾,他大概压根儿没想到这点。

(学生朗读语句,讨论分析回答)

学生:“从”和“压根儿” 强调的是什么?“大概”同 “压根儿”是否矛盾?

教师指正:“从”强调以前从未发生过,“压根儿”强调一点儿也没有过,“大概”表明这是作者的推测,而“压根儿” 表明作者坚信老王的诚实和善良,他绝不会有欺负主顾的念头。

学生勾画语句:(出示课件32)③我也赶忙解释:“我知道,我知道——不过你既然来了,就免得托人捎了。”

教师追问:“我”为什么这么说?

(学生朗读语句,讨论分析回答)

学生: “我知道”重复两次,表示作者对老王的尊重,因为老王强调“我不是要钱”。“不过……既然……就”的句式,强化了委婉的语气,表明作者怕老王不好意思收钱,以此方式让老王体面地收钱。

教师:同学们,讨论一下:比较下面每组的两个句子,联系上下文,说说哪一句表达得更好。(出示课件33)

①我强笑说:“老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃 ”

②我笑着说:“老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃 ”

(学生讨论,分析回答)

学生:第①句更好,“强笑”不但准确,而且含蓄,透露出作者见到老王病得那么重,还来谢“我们”,心中有说不出的悲酸和感动。

学生勾画语句:(出示课件34)①他送的冰比他前任送的大一倍,冰价相等。

②他送的冰比前一个三轮车工人送的大一倍,冰价相等。

(学生朗读语句,讨论分析回答)

学生:第①句更好,“前任”一词简练,小词大用,又很风趣。

教师补充:(出示课件35)杨绛文学语言的成功是有目共睹的。其沉定简洁的语言,看起来平平淡淡,无阴无晴。然而平淡不是贫乏,阴晴隐于其中,经过漂洗的苦心经营的朴素中,有着本色的绚烂华丽。干净明晰的语言在杨绛的笔下变得有巨大的表现力。

——《人在边缘——杨绛创作论》

教师:同学们,文中多次提到“我”付钱给老王,找出相关的语句读一读。想一想:在“我”和老王的交往中,钱起到了什么作用?

学生勾画语句:(出示课件36、37)

老王帮我把默存扶下车,却坚决不肯拿钱。他说:“我送钱先生看病,不要钱。”我一定要给他钱,他哑着嗓子悄悄问我:“你还有钱吗 ”我笑着说有钱,他拿了钱却还不大放心。

我把他包鸡蛋的一方灰不灰、蓝不蓝的方格子破布叠好还他。他一手拿着布,一手攥着钱,滞笨地转过身子。

(学生朗读语句,讨论分析回答)

学生:老王给“我”提供了帮助,不肯拿钱,说明老王心好,老实厚道,有良心,关心人。他需要钱,可是他做生意从不多收一分钱,而且非常讲感情,讲仁义,常愿意尽义务。

学生:“我”执意付钱给他,体现了“我”对老王那样的不幸者的关心、同情和尊重。

学生:钱在“我”和老王的交往中成了传递爱心的载体,同时,对刻画人物形象、表现主题也起到了重要的作用。

教师:众所周知,社会地位、生活条件比较优越的人往往瞧不起卑微者,要有什么精神才能像作者那样尊重人、理解人、关心人 (出示课件38、39)

(学生讨论,教师点拨)

教师指正:从文章内容来看,首先要有平等观念。在作者看来,人是生而平等的,各人境遇不同,甚至差别很大,不过是幸运与不幸造成的差别。只有有平等意识,才能平等对话。

教师指正:其次,还需要有人道主义精神。作者一家对老王是怀有这种精神的。知道老王有夜盲症,作者的女儿就送了他大瓶的鱼肝油。为照顾老王的生意,坐他的车,让他挣点儿钱。老王收钱常常客气,他们总是照原价付。平板三轮不敢坐了,还是关心老王是否能维持生活。总之,对不幸者怀有一颗爱心,才能这么关心人、爱护人。

教师:同学们,你的生活周围有像老王这样的人吗?你是怎样对待他们的?说出你的做法或想法。(出示课件40)

(学生讨论,教师角度)

预设:生活中依然存在老王这样的人,面对他们,要持一颗爱心,尊重他们,理解他们,同情他们,关心他们。幸运者,只有关爱帮助不幸者的责任,没有嘲笑歧视不幸者的理由。赠人玫瑰,手有余香。这样我们才能生活在一个有温度的情感社会里。

三、课堂小结

1.这课我们已经学习完了,下面请你们概括归纳一下主题。

教师:要求一至两名学生归纳,最后教师指正。

预设:(出示课件41)文章以“我”与老王的交往为线索,回忆了老王的几个生活片段,刻画了一个穷苦卑微但心地善良、老实厚道的“老王”形象,表达了作者一家对老王那样的不幸者的关心、同情和尊重及愧怍之情。提出了一个引人深思的问题:社会应该以人道主义精神来关心不幸者。

2.同学们,通过这课的学习,我们有着怎样的感悟呢?

师生共同讨论,最后教师指正。

预设:(出示课件42)弱势群体就像生长在角落里的小花小草,他们更需要阳光和水分。一个灿烂的笑容、一声温暖的问候、一次小小的帮助,对他们而言,都是莫大的支持。请不要吝啬你的爱,哪怕只是那么一点儿,也是一首动听的歌!

3.我们一起明晰一下这课的写法,即体会它的写作特色。

预设1:(出示课件43) 以小见大,寓意深刻。文章能通过对一些小事的叙说,描摹出一个人最具风采的性格特点,立起一个“人”的形象。有意无意之间“带”出了一个时代的影子,反映出了当时的社会情况,同时含蓄地提出了“关怀不幸者”的社会问题。

预设2:(出示课件44) 文字质朴,语淡意浓。文章运用了大量的饱含感情的语言来刻画老王的语言、动作、神情,描写细腻而真实,感情真挚。作者在看似不经意的叙述中让人物的形象显得越来越清晰,如春雨润物一般影响着读者,感染着读者。

4.板书设计:(出示课件45)

四、课堂检测,当堂反馈

要求学生当堂做完下列题目,师生再共同订正,看看还有哪些知识没有掌握,教师及时再要求学生巩固。(出示课件46-49)

五、知识迁移,拓展延伸(出示课件50-60)

(中考真题)阅读下面的文学类文本,完成下列小题。

六、布置作业,课后巩固(出示课件61-62)

本文在老王来“我”家送鸡蛋时,对老王的肖像进行了精彩的描写。请你写一个片段,鲜明地表现人物的性格特点,200字左右。

【教学反思】

本教学设计重点落实了文本所承载的语文素养和人文精神。首先,从整体到局部到细节分层解读,逐层深入,每一步紧扣文本,指导阅读方法,提升语文素养;其次,在传统解读的基础上,结合编写意图,拓展了文本解读的范围,也是本套教材侧重的人文素养要求之一。在解读过程中,依然从词句入手,做到有法可依,有章可循,提升学生人文素养。最后,拓展延伸,让学生由课内到课外,由关注文本人物到关注生活和他人,提升了学生的人文素养。

【预习作业】

1.预习课文《台阶》,利用工具书疏通本文重点字词句,为学习做准备。

2.父亲为什么要造一栋有高台阶的新屋?

3.为了造起一栋有高台阶的新屋,父亲主要做了哪些准备工作?

4.新屋造好了,父亲有什么变化?

【教学目标】

1.理清本文的写作思路,概述文章的主要内容,领会作者蕴含其中的思想感情。

2.把握老王的性格特点,理解本文的主题。

3.培养学生的爱心、善心、同情心,品味作品中的仁爱精神。

【教学重难点】

1.教学重点:

(1)体会作者一家与老王之间的珍贵情谊,理解老王身上闪耀的人性之美。

(2)结合时代背景,解读老王临终前赠送香油和鸡蛋的丰富内涵。

2.教学难点:探究作者对老王心怀“愧怍”的深刻原因,体会作者在平和语调中流露出的叹惋和感伤。

【教学准备】

教学多媒体课件

【课时安排】

2课时

第一课时

【课时目标】

1.理清文章层次,理解文章内容,赏析作者按特定顺序、线索将细节串联起来的写法。

2.把握人物形象,品味作者描写老王的语句,解读老王临终前赠送香油和鸡蛋的丰富内涵。

【教学过程】

一、创设情境,激情导入

教师:(出示课件1)

“老王”与“王老”,二者同为称谓,你觉得有何不同?

“王老”指受人尊重、有名望的人,“老王”指平凡的人。今天就让我们跟随杨绛女士走近一位普通人——老王,去认识认识他吧。

板书课题:11 老王(出示课件2)

二、自主学习,知识备查

1.学生查阅文本相关资料,了解作者及写作背景。

(1)走进作者

教师以课件展示形式展示作者“舒婷”相关知识,补充学生预习的不足。

预设:(出示课件4)杨绛(1911—2016),原名杨季康,江苏无锡人,作家、翻译家。著有剧本《称心如意》《弄假成真》,小说《洗澡》,散文《干校六记》等,译作《小癞子》《堂吉诃德》《吉尔·布拉斯》等。

(2)课本知识(出示课件5)

教师讲解涉及这课的重要知识,为后面同学们理解本文内容做准备。

预设:(出示课件5)钱锺书(1910—1998),中国作家、学者。江苏无锡人。字默存,号槐聚,笔名中书君。1933年毕业于清华大学外文系。1935年赴英国牛津大学学习,后至法国巴黎大学研究法国文学。1938年回国后曾任西南联大教授。长期致力于人文社会科学研究,形成贯通中西、古今互见的治学方法,并取得多方面的学术成就。作品有:《谈艺录》《写在人生边上》《宋诗选注》等。

(3)写作背景(出示课件6)

教师讲解这课的写作背景,为后面同学们理解本文内容做准备。

预设:文章作于1984年。这是一篇回忆性的文章,作者记叙了自己从前同老王交往中的几个片段, 老王都没有受当时环境的丝毫影响,照样尊重作者夫妇。由此,与老王的交往深深地印刻在了作者的脑海之中……

2.预习检查,夯实基础

(1)读一读生字词。(出示课件7、8)

(2)析一析多音字。(出示课件11)

(3)辨一辨形近字。(出示课件12)

释一释重点词。 (出示课件9、10)

三、新课学习,整体感知

教师:同学们,本文的老王是谁?作者给我们介绍了老王的哪些情况?从这些信息中你读出了什么?细读课文,找出相关信息。(出示课件13)

(学生默读课文,勾画课本回答)

教师出示表格:

预设:

四、细读课文,精读细研

教师:同学们,面对艰苦的生活,老王是怎么做的?作者记叙了与老王交往中的哪几件事?表现了老王的什么品质?带着问题再读课文,思考答案。(出示课件14)

教师出示表格:(出示课件15)

教师:作者记叙了与老王交往中的哪几件事?(出示课件15)

(学生默读课文,分析归纳回答)

学生:送冰,车费减半

教师追问:这件事表现了老王的什么品质?

学生:老实厚道

学生:送钱先生看病,不要钱

教师追问:这件事表现了老王的什么品质?

学生:善良仁义

学生:临死前送来香油、鸡蛋

教师追问:这件事表现了老王的什么品质?

学生:知恩图报

教师:同学们,文章中最打动你的是哪个片段?在这个片段中,打动你的又是哪些细节?有感情地读一读,说一说。(出示课件16)

(学生默读课文,分析归纳回答)

学生:老王临死前还要送鸡蛋、香油。(出示课件17)

勾画语句:我强笑说:“老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃 ”

他只说:“我不吃。”

教师:同学们,分析一下这句,说说期中蕴含的情感(出示课件17)

(学生朗读语句,讨论分析回答)

学生:简短的话语透露出老王的朴实、憨厚,读来让人心酸。

学生勾画语句:有一天,我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地镶嵌在门框里。往常他坐在蹬三轮的座上,或抱着冰伛着身子进我家来,不显得那么高。也许他平时不那么瘦,也不那么直僵僵的。(出示课件18)

(学生朗读语句,讨论分析回答)

学生:“镶嵌”一词,运用夸张的修辞手法,说明老王瘦弱无力、身体僵硬、毫无生气的病态,暗示老王离大去之期不远了。

学生:描写以往的外貌与现在的外貌作对比,真切地表现了老王身体的极度虚弱,生命将逝。

学生勾画语句:(出示课件19)他面如死灰,两只眼上都结着一层翳,分不清哪一只瞎,哪一只不瞎。说得可笑些,他简直像棺材里倒出来的,就像我想象里的僵尸,骷髅上绷着一层枯黄的干皮,打上一棍就会散成一堆白骨。我吃惊地说:“啊呀,老王,你好些了吗?”

(学生朗读语句,讨论分析回答)

学生:运用肖像描写和比喻的修辞手法,写出了老王因受病痛折磨而变得外表干瘦、恐怖的特点,更加突出了老王知恩图报的善良品行。

学生勾画语句:(出示课件20)我谢了他的好香油,谢了他的大鸡蛋,然后转身进屋去。他赶忙止住我说:“我不是要钱。”

(学生朗读语句,讨论分析回答)

学生:动作描写、语言描写,老王不是为钱,只为答谢。

学生勾画语句:(出示课件20)我把他包鸡蛋的一方灰不灰、蓝不蓝的方格子破布叠好还他。他一手拿着布,一手攥着钱,滞笨地转过身子。我忙去给他开了门,站在楼梯口,看他直着脚一级一级下楼去,直担心他半楼梯摔倒。

(学生朗读语句,讨论分析回答)

学生:“攥”“滞笨”“直着脚”写出了老王离开时的情形,为第二天老王的去世埋下伏笔。

教师:同学们,讨论:如何理解文中老王送香油和鸡蛋的行为?(出示课件21)

(学生讨论,分析回答,教师点拨)

学生:当时的情况:老王的生计陷入难以维持的窘境。作者一家也在落难之中,双方互施援手。

学生:作者一家和老王在对方困顿时互施援手,老王十分珍重与这家人的情谊

学生:加之作者一家对老王一贯的尊重、关心、同情、照顾,孤苦无依的老王临终前送香油和鸡蛋

教师补充:这不仅是在表达谢意,也是在表达他对这个世界最温情的留恋。

教师:同学们,老王生活艰苦却心地善良,那么别人是怎么对待他的呢?作者又是怎么对待他的?从中可以看出作者是一个怎样的人?(出示课件22)

教师:同学们,自读课文第3段,看看别人是如何对待老王的。 (出示课件23)

(学生默读课文,勾画分析回答)

学生:“ 乘客不愿坐他的车,怕他看不清,撞了什么。”,可见不愿坐他的车。

学生:“ 有人说,这老光棍大约年轻时候不老实,害了什么恶病,瞎掉一只眼。”可见,叫他“老光棍”;恶意地揣测他一只眼睛瞎掉的原因。

学生:“ 他也许是从小营养不良而瞎了一眼,也许是得了恶病,反正同是不幸,而后者该是更深的不幸。”,本句用两个“也许”是不确定的意思,表明是作者的猜测,从中可以看出老王的身世无人知晓,他从不被人重视。

教师:同学们,作者又是怎么对待老王的?可以看出她是个怎样的人?结合课文内容说一说。(出示课件24)

(学生默读课文,分析归纳回答)

学生:①照顾老王生意,坐他的车;

学生:②女儿送鱼肝油,治好老王夜盲症;

学生:③关心老王的生活;

学生:④老王再客气,也付给他应得的报酬;

学生:⑤老王送来香油、鸡蛋,不让他白送。

教师追问:同学们,可以看出她是个怎样的人?结合课文内容说一说。(出示课件24)

(学生默读课文,分析归纳回答)

学生:作者是个善良的人

学生:作者是个平等的人

学生:作者是个关爱的人

学生:作者是个极富爱心的人

教师:同学们,心地善良、老实厚道的老王就这样去世了,作者有什么感受?找出文章最能表明作者情感的一句话,说说你的理解。(出示课件25)

(学生默读课文,勾画语句回答)

学生勾画语句:那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍。(出示课件26)

教师提问:作者为什么“愧怍”?这种“愧怍”的感人之处在哪里?

教师:同学们,讨论一下:作者为什么对老王感到愧怍?(出示课件27)

(学生讨论,分析抢答)

学生抢答:面对老王抱病上门送礼表示谢意,作者并未意识到这是最后一次见面;

学生抢答: 作者没能完全领会老王的深意,仅以金钱回报,感到对不住老王的情义;

学生抢答:作者反思自己只充当给予者的角色,没能接受老王无偿的馈赠,因此感到懊悔……

教师:同学们,再讨论一下,你认为这“愧怍”的感人之处在哪里?(出示课件28)

(学生讨论,教师指正)

预设1:作者对自身行为的反省和解剖;

预设2:能从他人角度考量事情;

预设3:知识分子可贵的自省精神……

第二课时

【课时目标】

1.体会作者一家与老王之间的珍贵情谊,理解老王身上闪耀的人性之美。

2.分析一下本文的语言特点及所要表达的主题。

【教学过程】

一、回顾上课,导入新课(出示课件29)

上节课我们重点理解了文章内容,分析了老王、作者的人物形象。这节课让我们再次走进课文,一起来分析一下本文的语言特点及所要表达的主题。

二、深读课文,合作探究

教师:同学们,杨绛女士的文学语言朴素本色,却灵气飞扬,别有韵味,试比较下列三组语句在语意、感彩、表达效果上的不同。

学生勾画语句:(出示课件30)①我们当然不要他减半收费。

(学生朗读语句,讨论分析回答)

学生:“当然”用在这里,流露出“我们”怎样的心理?

教师分析: 顺理成章的情况说“当然”。这里表明作者一家之前帮助老王是诚心诚意的,并不要求老王回报,作者一家也很同情老王的贫苦生活,从来没有占便宜的念头。

学生勾画语句:(出示课件31)②他从没看透我们是好欺负的主顾,他大概压根儿没想到这点。

(学生朗读语句,讨论分析回答)

学生:“从”和“压根儿” 强调的是什么?“大概”同 “压根儿”是否矛盾?

教师指正:“从”强调以前从未发生过,“压根儿”强调一点儿也没有过,“大概”表明这是作者的推测,而“压根儿” 表明作者坚信老王的诚实和善良,他绝不会有欺负主顾的念头。

学生勾画语句:(出示课件32)③我也赶忙解释:“我知道,我知道——不过你既然来了,就免得托人捎了。”

教师追问:“我”为什么这么说?

(学生朗读语句,讨论分析回答)

学生: “我知道”重复两次,表示作者对老王的尊重,因为老王强调“我不是要钱”。“不过……既然……就”的句式,强化了委婉的语气,表明作者怕老王不好意思收钱,以此方式让老王体面地收钱。

教师:同学们,讨论一下:比较下面每组的两个句子,联系上下文,说说哪一句表达得更好。(出示课件33)

①我强笑说:“老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃 ”

②我笑着说:“老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃 ”

(学生讨论,分析回答)

学生:第①句更好,“强笑”不但准确,而且含蓄,透露出作者见到老王病得那么重,还来谢“我们”,心中有说不出的悲酸和感动。

学生勾画语句:(出示课件34)①他送的冰比他前任送的大一倍,冰价相等。

②他送的冰比前一个三轮车工人送的大一倍,冰价相等。

(学生朗读语句,讨论分析回答)

学生:第①句更好,“前任”一词简练,小词大用,又很风趣。

教师补充:(出示课件35)杨绛文学语言的成功是有目共睹的。其沉定简洁的语言,看起来平平淡淡,无阴无晴。然而平淡不是贫乏,阴晴隐于其中,经过漂洗的苦心经营的朴素中,有着本色的绚烂华丽。干净明晰的语言在杨绛的笔下变得有巨大的表现力。

——《人在边缘——杨绛创作论》

教师:同学们,文中多次提到“我”付钱给老王,找出相关的语句读一读。想一想:在“我”和老王的交往中,钱起到了什么作用?

学生勾画语句:(出示课件36、37)

老王帮我把默存扶下车,却坚决不肯拿钱。他说:“我送钱先生看病,不要钱。”我一定要给他钱,他哑着嗓子悄悄问我:“你还有钱吗 ”我笑着说有钱,他拿了钱却还不大放心。

我把他包鸡蛋的一方灰不灰、蓝不蓝的方格子破布叠好还他。他一手拿着布,一手攥着钱,滞笨地转过身子。

(学生朗读语句,讨论分析回答)

学生:老王给“我”提供了帮助,不肯拿钱,说明老王心好,老实厚道,有良心,关心人。他需要钱,可是他做生意从不多收一分钱,而且非常讲感情,讲仁义,常愿意尽义务。

学生:“我”执意付钱给他,体现了“我”对老王那样的不幸者的关心、同情和尊重。

学生:钱在“我”和老王的交往中成了传递爱心的载体,同时,对刻画人物形象、表现主题也起到了重要的作用。

教师:众所周知,社会地位、生活条件比较优越的人往往瞧不起卑微者,要有什么精神才能像作者那样尊重人、理解人、关心人 (出示课件38、39)

(学生讨论,教师点拨)

教师指正:从文章内容来看,首先要有平等观念。在作者看来,人是生而平等的,各人境遇不同,甚至差别很大,不过是幸运与不幸造成的差别。只有有平等意识,才能平等对话。

教师指正:其次,还需要有人道主义精神。作者一家对老王是怀有这种精神的。知道老王有夜盲症,作者的女儿就送了他大瓶的鱼肝油。为照顾老王的生意,坐他的车,让他挣点儿钱。老王收钱常常客气,他们总是照原价付。平板三轮不敢坐了,还是关心老王是否能维持生活。总之,对不幸者怀有一颗爱心,才能这么关心人、爱护人。

教师:同学们,你的生活周围有像老王这样的人吗?你是怎样对待他们的?说出你的做法或想法。(出示课件40)

(学生讨论,教师角度)

预设:生活中依然存在老王这样的人,面对他们,要持一颗爱心,尊重他们,理解他们,同情他们,关心他们。幸运者,只有关爱帮助不幸者的责任,没有嘲笑歧视不幸者的理由。赠人玫瑰,手有余香。这样我们才能生活在一个有温度的情感社会里。

三、课堂小结

1.这课我们已经学习完了,下面请你们概括归纳一下主题。

教师:要求一至两名学生归纳,最后教师指正。

预设:(出示课件41)文章以“我”与老王的交往为线索,回忆了老王的几个生活片段,刻画了一个穷苦卑微但心地善良、老实厚道的“老王”形象,表达了作者一家对老王那样的不幸者的关心、同情和尊重及愧怍之情。提出了一个引人深思的问题:社会应该以人道主义精神来关心不幸者。

2.同学们,通过这课的学习,我们有着怎样的感悟呢?

师生共同讨论,最后教师指正。

预设:(出示课件42)弱势群体就像生长在角落里的小花小草,他们更需要阳光和水分。一个灿烂的笑容、一声温暖的问候、一次小小的帮助,对他们而言,都是莫大的支持。请不要吝啬你的爱,哪怕只是那么一点儿,也是一首动听的歌!

3.我们一起明晰一下这课的写法,即体会它的写作特色。

预设1:(出示课件43) 以小见大,寓意深刻。文章能通过对一些小事的叙说,描摹出一个人最具风采的性格特点,立起一个“人”的形象。有意无意之间“带”出了一个时代的影子,反映出了当时的社会情况,同时含蓄地提出了“关怀不幸者”的社会问题。

预设2:(出示课件44) 文字质朴,语淡意浓。文章运用了大量的饱含感情的语言来刻画老王的语言、动作、神情,描写细腻而真实,感情真挚。作者在看似不经意的叙述中让人物的形象显得越来越清晰,如春雨润物一般影响着读者,感染着读者。

4.板书设计:(出示课件45)

四、课堂检测,当堂反馈

要求学生当堂做完下列题目,师生再共同订正,看看还有哪些知识没有掌握,教师及时再要求学生巩固。(出示课件46-49)

五、知识迁移,拓展延伸(出示课件50-60)

(中考真题)阅读下面的文学类文本,完成下列小题。

六、布置作业,课后巩固(出示课件61-62)

本文在老王来“我”家送鸡蛋时,对老王的肖像进行了精彩的描写。请你写一个片段,鲜明地表现人物的性格特点,200字左右。

【教学反思】

本教学设计重点落实了文本所承载的语文素养和人文精神。首先,从整体到局部到细节分层解读,逐层深入,每一步紧扣文本,指导阅读方法,提升语文素养;其次,在传统解读的基础上,结合编写意图,拓展了文本解读的范围,也是本套教材侧重的人文素养要求之一。在解读过程中,依然从词句入手,做到有法可依,有章可循,提升学生人文素养。最后,拓展延伸,让学生由课内到课外,由关注文本人物到关注生活和他人,提升了学生的人文素养。

【预习作业】

1.预习课文《台阶》,利用工具书疏通本文重点字词句,为学习做准备。

2.父亲为什么要造一栋有高台阶的新屋?

3.为了造起一栋有高台阶的新屋,父亲主要做了哪些准备工作?

4.新屋造好了,父亲有什么变化?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读