《纲要》(下)第6课 全球航路的开辟 课件

文档属性

| 名称 | 《纲要》(下)第6课 全球航路的开辟 课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

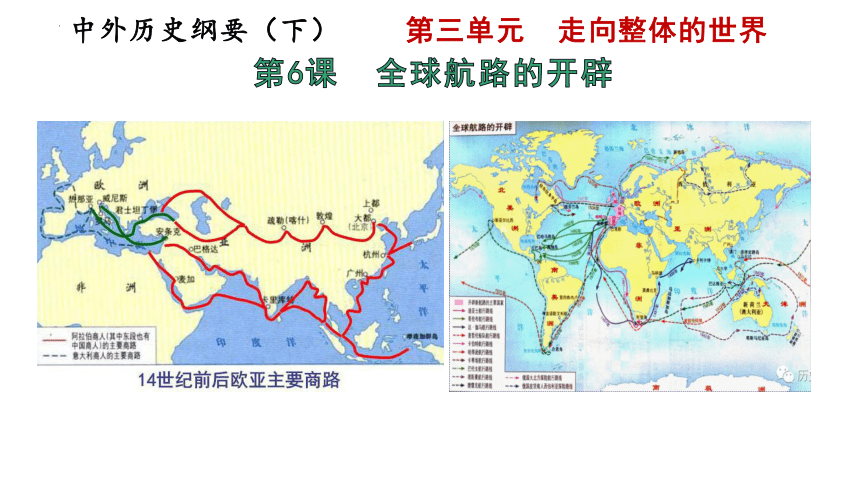

中外历史纲要(下) 第三单元 走向整体的世界

第6课 全球航路的开辟

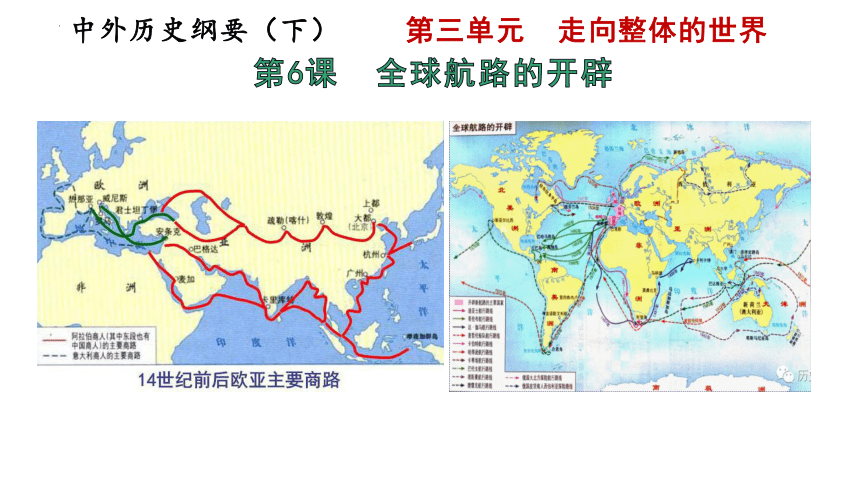

《新水浒传》的经典穿帮镜头:宋江和公孙胜在玉米地里对话

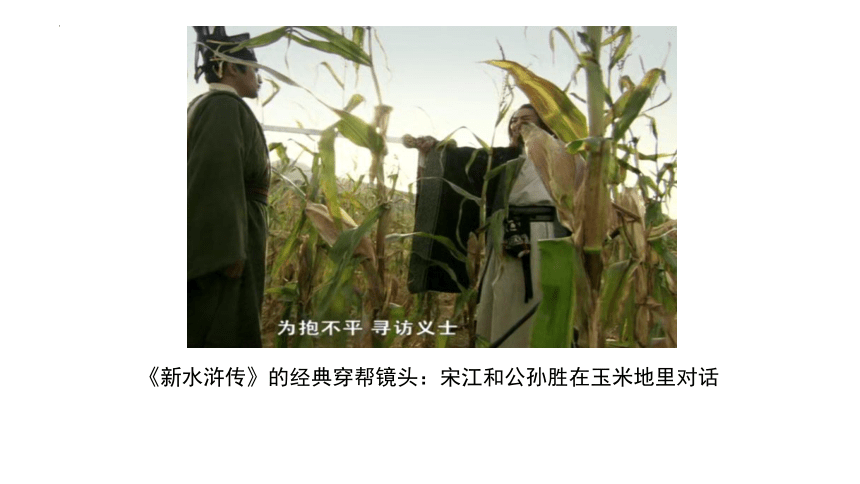

单元思维导图

本课目标导航

课标要求:

1. 通过史料了解析新航路的开辟并非偶然,理解新航路开辟的动因和条件,体会生产力与生产关系,社会存在与社会意识的辩证关系。

2、通过示意图等掌握新航路开辟和其他航路的开辟,全面认识这一时期中西方航海的不同,增强时空观念、历史解释等学科核心素养。

核心素养:

【唯物史观】理解新航路开辟的根本动因,认识地理大发现的必然性。

【时空观念】认识全球航路的开辟所处的特定时空环境和阶段特征。

【史料实证】运用历史图片和历史资料了解新航路开辟的过程。

【历史解释】认识掌握新航路开辟的时间、航海家、支持国以及取得的成就。

【家国情怀】感受探险家们勇于进取的开拓精神,认识向海洋进军对于建设海洋强国的意义。

航路探源—新航路开辟的动因和条件

目录

1

启程扬帆—新航路的开辟

2

百舸争流—其他航路的开辟

3

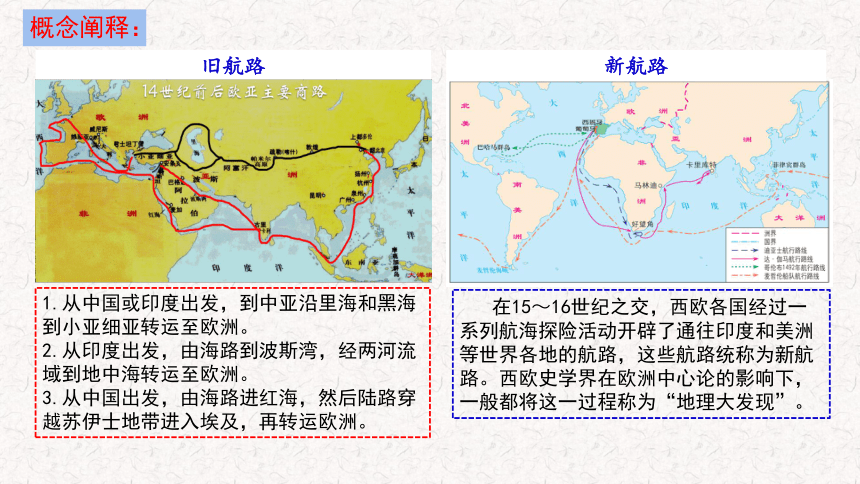

旧航路

概念阐释:

1.从中国或印度出发,到中亚沿里海和黑海到小亚细亚转运至欧洲。

2.从印度出发,由海路到波斯湾,经两河流域到地中海转运至欧洲。

3.从中国出发,由海路进红海,然后陆路穿越苏伊士地带进入埃及,再转运欧洲。

在15~16世纪之交,西欧各国经过一系列航海探险活动开辟了通往印度和美洲等世界各地的航路,这些航路统称为新航路。西欧史学界在欧洲中心论的影响下,一般都将这一过程称为“地理大发现”。

新航路

一、新航路开辟的动因和条件

(一)动因

材料一 15世纪末期的欧洲,社会分工不断扩大,商品经济日益发展,资本主义萌芽出现,城镇迅速增加,货币的需求量大大增加。于是,欧洲的国王贵族和商人发疯似的到处追求黄金和白银,货币日益取代土地成为社会财富的主要标志,货币成为普遍的交换手段,形成一股贵金属热。

——王斯德《世界通史》

1、经济根源:

商品经济的发展和资本主义萌芽的产生(根本原因)。

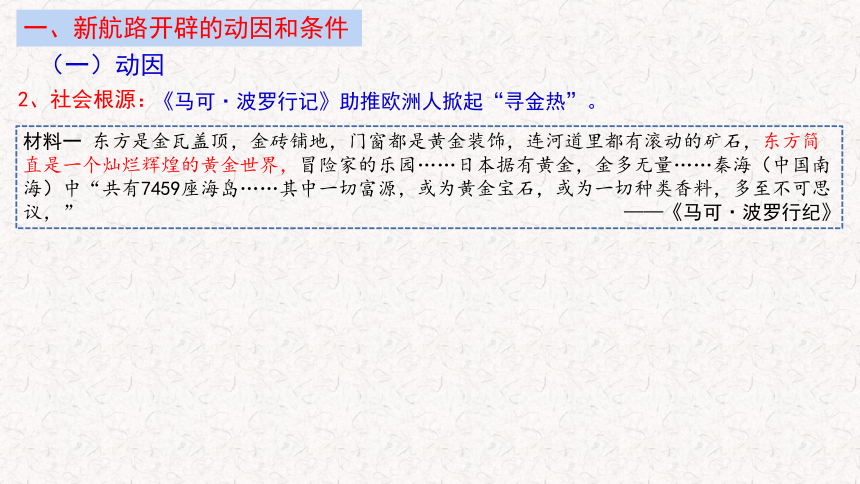

材料一 东方是金瓦盖顶,金砖铺地,门窗都是黄金装饰,连河道里都有滚动的矿石,东方简直是一个灿烂辉煌的黄金世界,冒险家的乐园……日本据有黄金,金多无量……秦海(中国南海)中“共有7459座海岛……其中一切富源,或为黄金宝石,或为一切种类香料,多至不可思议,” ——《马可·波罗行纪》

(一)动因

2、社会根源:

一、新航路开辟的动因和条件

《马可·波罗行记》助推欧洲人掀起“寻金热”。

例题:西欧15世纪出现“寻金热”的主要经济根源是

A、资产阶级的社会地位上升

B、封建主奢侈腐化浪费大量财富

C、商品经济的发展造成金银短缺

D、金银大量外流造成货币枯竭

C

针对训练

(一)动因

3、直接原因:

材料:15世纪中叶,奥斯曼土耳其帝国兴起,先后占领小亚细亚和巴尔干半岛,控制商路,不但帝国军队肆意抢劫商旅,对过往商品征收重税,(比原价高8-10倍),因此西欧各国迫切需要开辟一条通往东方的新航线。

----周一良、吴于廑《世界通史》

一、新航路开辟的动因和条件

奥斯曼帝国控制传统商路,引发商业危机

(一)动因

材料一 14-17世纪文艺复兴运动的核心——人文主义提倡人们对现实生活的追求,追求人的个性解放和自由平等,推崇人的经验和理性,提倡人类认识自然、征服自然,以造福人生。

——徐蓝《世界近代现代史》

材料二 基督教的理想是扩张的凝结剂,使各种各样世俗的要求罩上神圣的光圈,不管是到东方来的达·伽马还是到西方去的哥伦布,都是把宗教目标和现实目标糅合一起,无法区分。传播基督教成了探险家们强大的精神来源之一。

——黄邦和《通向现代世界的500年:哥伦布以来东西两半球汇合的世界影响》

4、思想根源:

5、精神动力:

一、新航路开辟的动因和条件

文艺复兴推崇的人文主义鼓励冒险精神。

西欧人热衷传播基督教

(二)条件

1、主观条件:

材料一 西班牙、葡萄牙这两个国家都在15世纪末……完成了政治上的统一和中央集权化过程……纷纷转向海上寻求出路,寻求新的发财之道。这两国的专制政府为了开拓更宽阔的疆土,为了获取财富增加财政收入来源,也支持海上探险,并且特别热心。(联系第3课王权的强化)

罗盘针

星盘

“地圆说”

多桅帆船

2、客观条件:

一、新航路开辟的动因和条件

西班牙和葡萄牙王室支持海上探险活动

材料二

地理知识的丰富,造船、航海技术的进步

1、动因(必要性):

1、经济根源:商品经济的发展和资本主义萌芽的产生(根本原因);

2、社会根源:《马可·波罗行记》助推欧洲人掀起“寻金热”;

3、直接原因:奥斯曼帝国控制传统商路,引发商业危机;

4、思想根源:文艺复兴推崇的人文主义鼓励冒险精神;

5、精神动力:西欧人热衷传播基督教。

2、条件(可能性):

1、主观条件:西班牙和葡萄牙王室支持海上冒险活动;

2、客观条件:地理知识的丰富,造船、航海技术的进步;

一、新航路开辟的动因和条件(小结)

1492-1493年

1487-1488年

1498年

1519-1522年

太 平 洋

大

西

洋

太平洋

印度洋

亚 洲

欧 洲

非洲

大洋洲

北美洲

好望角

南美洲

里斯本

新航路开辟的过程

二、新航路的开辟

太 平 洋

大

西

洋

太平洋

印度洋

亚 洲

欧 洲

非洲

大洋洲

北美洲

一个中心

两个方向

两条航线

四个人物

欧洲

东

西

西欧—非洲(好望角)—印度

西欧—美洲—亚洲—西欧

哥伦布、麦哲伦

迪亚士、达·伽马

(2014·天津高考)1500年,欧洲航海家卡布拉尔率远征队准备东去印度,但途中在赤道海流冲击下离开了航道,结果漂流到南美洲东部。他登陆后宣布该地为本国领地。这位航海家应属于( )

A.西班牙 B.葡萄牙

C.荷兰 D.英国

高考真题

【解析】本“1500年,欧洲航海家卡布拉尔率远征队准备东去印度”,这条航线在当时被葡萄牙控制,葡萄牙殖民扩张的方向主要在亚洲和非洲,西班牙殖民扩张的方向主要在美洲,故A项错误,B项正确;17世纪荷兰在印度沿海建立殖民据点,不符合时间限制,故C项错误;17世纪初,英国积极进行殖民扩张,在印度建立了殖民据点,不符合时间限制,故D项错误。

B

时间

航海家

支持国家

方向

迪亚士

哥伦布

达·伽马

麦哲伦

葡萄牙

葡萄牙

西班牙

西班牙

1487年

1492年

1497~ 1498年

1519~1522年

向东

向东

向西

向西

开辟的新航线

欧洲—好望角

欧洲—美洲

欧洲—好望角—印度

环球航行

国籍

葡萄牙

葡萄牙

葡萄牙

意大利

二、新航路的开辟

自主学习,填写下表

历史学科最突出的特点就是记忆量大,靠死记硬背肯定是很痛苦的,所以学生历史学习更要不断总结记忆的窍门,只有这样,历史学习才会事半功倍,乐趣无穷。

接下来,我结合自己高中时学习文综的经验,给大家分享几种记忆方法。

1、谐音法

例如:达·伽马到印度----打印

迪亚士到好望角----“好迪”(一种洗发水品牌)

两河流域的两河区分东西----“西柚”(一种水果)

2、联想记忆法(没有联系,就强加联系)

例如:太平天国东南西北四王----东王杨秀清(东洋人)、南王冯云山(南方大山里云雾缭绕)、西王萧朝贵(西方大漠很萧条)、北王韦昌辉(北京城韦小宝)

历史学习小窍门:如何记忆

②例如:有些历史事件经历的时间长短相同,可以放一起记忆:美独立战争(1775-1783)、唐安史之乱(755-763)、全面抗日战争(1937-1945)

③有些中外历史事件时间相同:公元前594年,中国春秋鲁国“初税亩”、西方雅典梭伦开始改革

④近代史上中日俄开始改革时间基本相同(19世纪60年代)----中洋务运动1861、日明治维新1868、俄农奴制改革1861。

⑤有些历史时间就像等差数列:1911辛亥革命、1913二次革命、1915新文化运动、1917十月革命、1919五四运动、1921中共成立。

4、关键词记忆法

最适用于背重要知识点和优质材料题的参考答案

3、总结时间规律法

①例如:中国朝代东西周、东西汉、东西晋前后问题----都是西在前,东在后

5、各种世界之最、中国之最

这是最富趣味性的记忆方法,可以通过在日常生活中互相提问同学加以巩固。

例题:开辟新航路的环球航行,先后经过的顺序是:( )

A.印度洋、大西洋、太平洋

B.太平洋、大西洋、印度洋

C.大西洋、印度洋、太平洋

D.大西洋、太平洋、印度洋

D

例题:新航路开辟过程中,首先横越大西洋的是:( )

A.麦哲伦

B.达·伽马

C.迪亚士

D.哥伦布

D

针对训练

高考真题

(2021.浙江高考)某航海家在日志中写道:1492年8月3日早晨,我从(西班牙)帕罗斯出发,向西“前往位于大西洋上的加那利群岛,然后从那里出发前往印度。这次航海的任务是作为国王陛下的使节,完成国王陛下吩咐给我的任务,向彼岸的君主致以我们的问候。”该航海家

A.深信“地圆说” B.途经了非洲最南端的海角

C.在东方实现了“黄金梦” D.找到了通往东方的新航线

【解析】据材料“1492年”“向西前往位于大西洋上的加那利群岛,然后从那里出发前往印度”可知,哥伦布欲从西到达东方,即他深信“地圆说”,故选A项;达 伽马途经了非洲最南端的海角(好望角)到达印度,排除B项;哥伦布没有到达东方,排除C项;哥伦布抵达美洲,没有找到通往东方的新航线,排除D项。

A

麦哲伦船队在环球航行中历尽艰苦,一位船员记述了他们在横渡太平洋期间的苦难:

“我们所吃的饼干不再能称为食物,他们只不过是些粉末和吞噬了饼干的蛆虫,而且,粉末浸透了耗子拉的屎,散发着叫人无法忍受的臭气。我们不得不喝的水同样恶臭、令人作呕……实际上,我们常不得不靠吃木屑过活,就连耗子这种极叫人憎恶的食物,大家都在贪婪地寻找,一个耗子能卖得半个达卡金币。”但是,这些早期航海家也是欧洲第一批殖民者。开辟新航路的过程,也是掠夺和奴役当地人民的过程。

37页历史纵横

请谈谈你对材料的理解

提示:

材料说明了航海家们勇于冒险的积极进取精神和吃苦耐劳的坚韧品格。

通过这次航行,用实践证明了“地圆说”,大大加强了世界各地的交流。这在人类历史上,是不可磨灭的伟大功勋。

但在开辟新航路的同时进行殖民扩张,也给当地人民带来巨大的灾难。

材料告诉我们:要辩证地评价历史人物(早期航海家的个人精神品格、历史功绩以及消极影响)

自主学习,并填写下表,教材38页有具体示意图

人物 时间 国籍 航海路线

北大西洋高纬度地区

南半球的新世界

1497年

16世纪

17世纪初

17世纪初

1578年

1642-1643年

卡伯特父子

卡蒂埃

哈德逊

俄罗斯人

德雷克

塔斯曼

英国

法国

英国

荷兰

俄罗斯

英国

发现纽芬兰岛

到达拉布拉多半岛

北冰洋——亚洲

北太平洋——北冰洋

到达美洲南端合恩角

到达新西兰、塔斯马尼亚

1、基本概况

2、影响:

三、其他航路的开辟

这些航海探险,进一步丰富了人类的地理知识,在主要航线之外,开辟了众多重要的新航线,世界主要的大洋和大陆之间,通过海上航线建立了直接联系。

能力提升郑和下西洋与新航路开辟的比较比较项郑和下西洋全球航路的开辟目的规模时间方式影响相同点政治目的为主(宣扬国威,加强与海外各国联系)经济目的为主(海外寻金、打破商路封锁等)很大较小1405-1433,比西方早半个多世纪1487-1522,晚于郑和下西洋和平交往伴随殖民侵略和野蛮掠夺增强了明朝的影响力,加强了与海外各国的联系使世界连成一个整体,促进了西欧资本主义发展都是人类航海史上的壮举全球航路的开辟

开辟动因与条件

新航路开辟

其他航路的开辟

(2)条件:经验积累、地理知识、技术提高、王室支持

麦哲伦:环球航行

对北大西洋高纬度地区的探索:卡伯特、卡蒂埃、巴伦支、哈德逊

对南半球的探索:德雷克、塔斯曼

(1)动因:经济根源、社会根源、东方诱惑、

商业危机、精神动力

迪亚士:第一次绕过好望角

达·伽马:绕过非洲到达印度

哥伦布:开辟从欧洲到美洲新航路(发现美洲新大陆)

课堂总结

1、(2013·安徽文综·20)“图说历史”是解读历史的一种方式。图5地图中白色区域的不断扩大,反映了:( )

A.天主教的传播 B.西方人眼中的世界

C.罗马帝国的扩张 D.“日不落帝国”形成

【解析】 A项不符合史实。如西亚、北非、印度等地均不是天主教的基地。1800年的天主教不可能扩展到如此广阔的地区。B项,公元1年的地图实际上主要是罗马帝国与亚历山大帝国的疆域之和,这是当时西方人所涉足的地区。1500-1600年随着新航路开辟,进一步推向内地,故B项正确。C项不符合史实。罗马帝国395年分裂,西罗马帝国476年灭亡,东罗马帝国1453年灭亡。这几个时间点图中均无反映,且1500年后不存在罗马帝国。D项不符合史实。“日不落帝国”在公元1年还未建国,且“日不落帝国”也不可能包含欧洲大陆其他国家。

B

高考真题巩固训练

2、(2019年江苏卷,23,14分)新航路开辟之后,出现了物种在全球范围内的交流,被称为“哥伦布大交换”,其影响深远。阅读下列材料:

材料一 在美洲被征服的过程中,大量印第安人死于屠杀和折磨。更悲惨的是,新大陆没有天花、白喉等疾病,印第安人对这些疾病毫无免疫力,欧洲人带来的这些疾病造成他们死亡的数量可能更大,有的村子因此整个灭绝。据估计原来有1000万到2500万人口的新西班牙(阿兹特克帝国),到17世纪初只剩下不到200万人,同时期印加人从约700万减少到只有约50万……随着印第安人大量死亡,劳动力来源日趋紧张,于是殖民者又从非洲运来黑人,迫使他们在种植园里劳动。 ——王加丰《世界文化史导论》

材料二 (欧洲人)不但自己大发其财,同时一手塑造了整个新世界的风貌与历史……看不见的病毒以外,另一批因哥伦布航行引发的生物大交换,是由肉眼可见的生命形式组成,从南瓜到野水牛均是。这个大交换的结果——从人类观点视之——也是正负参半……时至今日,两半球之间的动植物交换并未停止,依然在进行。

——【美】艾尔弗雷德 克罗斯比《哥伦布大交换》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出欧洲征服美洲的后果。结合所学知识,说明欧洲征服美洲的经济动因。

(2)据材料二,概括“哥伦布大交换”的特点。

(3)据材料并结合所学知识,简析“哥伦布大交换”的积极影响。

积极影响:促进了全球动植物(物种)的多样化,丰富了人类经济生活;密切了世界经济的联系;有助于文明的交流与融合。

(1)据材料一,指出欧洲征服美洲的后果。结合所学知识,说明欧洲征服美洲的经济动因。

(2)据材料二,概括“哥伦布大交换”的特点。

(3)据材料并结合所学知识,简析“哥伦布大交换”的积极影响。

后果:大量印第安人被屠杀;新疾病肆虐;非洲黑人被贩卖;种植园经济出现。

动因:商品经济的发展,资本主义的萌芽;对黄金等财富的渴求。

特点:欧洲具有主导性;内容具有丰富性;范围具有全球性;结果具有两重性(积极和消极);时间具有长期性。

中外历史纲要(下) 第三单元 走向整体的世界

第6课 全球航路的开辟

《新水浒传》的经典穿帮镜头:宋江和公孙胜在玉米地里对话

单元思维导图

本课目标导航

课标要求:

1. 通过史料了解析新航路的开辟并非偶然,理解新航路开辟的动因和条件,体会生产力与生产关系,社会存在与社会意识的辩证关系。

2、通过示意图等掌握新航路开辟和其他航路的开辟,全面认识这一时期中西方航海的不同,增强时空观念、历史解释等学科核心素养。

核心素养:

【唯物史观】理解新航路开辟的根本动因,认识地理大发现的必然性。

【时空观念】认识全球航路的开辟所处的特定时空环境和阶段特征。

【史料实证】运用历史图片和历史资料了解新航路开辟的过程。

【历史解释】认识掌握新航路开辟的时间、航海家、支持国以及取得的成就。

【家国情怀】感受探险家们勇于进取的开拓精神,认识向海洋进军对于建设海洋强国的意义。

航路探源—新航路开辟的动因和条件

目录

1

启程扬帆—新航路的开辟

2

百舸争流—其他航路的开辟

3

旧航路

概念阐释:

1.从中国或印度出发,到中亚沿里海和黑海到小亚细亚转运至欧洲。

2.从印度出发,由海路到波斯湾,经两河流域到地中海转运至欧洲。

3.从中国出发,由海路进红海,然后陆路穿越苏伊士地带进入埃及,再转运欧洲。

在15~16世纪之交,西欧各国经过一系列航海探险活动开辟了通往印度和美洲等世界各地的航路,这些航路统称为新航路。西欧史学界在欧洲中心论的影响下,一般都将这一过程称为“地理大发现”。

新航路

一、新航路开辟的动因和条件

(一)动因

材料一 15世纪末期的欧洲,社会分工不断扩大,商品经济日益发展,资本主义萌芽出现,城镇迅速增加,货币的需求量大大增加。于是,欧洲的国王贵族和商人发疯似的到处追求黄金和白银,货币日益取代土地成为社会财富的主要标志,货币成为普遍的交换手段,形成一股贵金属热。

——王斯德《世界通史》

1、经济根源:

商品经济的发展和资本主义萌芽的产生(根本原因)。

材料一 东方是金瓦盖顶,金砖铺地,门窗都是黄金装饰,连河道里都有滚动的矿石,东方简直是一个灿烂辉煌的黄金世界,冒险家的乐园……日本据有黄金,金多无量……秦海(中国南海)中“共有7459座海岛……其中一切富源,或为黄金宝石,或为一切种类香料,多至不可思议,” ——《马可·波罗行纪》

(一)动因

2、社会根源:

一、新航路开辟的动因和条件

《马可·波罗行记》助推欧洲人掀起“寻金热”。

例题:西欧15世纪出现“寻金热”的主要经济根源是

A、资产阶级的社会地位上升

B、封建主奢侈腐化浪费大量财富

C、商品经济的发展造成金银短缺

D、金银大量外流造成货币枯竭

C

针对训练

(一)动因

3、直接原因:

材料:15世纪中叶,奥斯曼土耳其帝国兴起,先后占领小亚细亚和巴尔干半岛,控制商路,不但帝国军队肆意抢劫商旅,对过往商品征收重税,(比原价高8-10倍),因此西欧各国迫切需要开辟一条通往东方的新航线。

----周一良、吴于廑《世界通史》

一、新航路开辟的动因和条件

奥斯曼帝国控制传统商路,引发商业危机

(一)动因

材料一 14-17世纪文艺复兴运动的核心——人文主义提倡人们对现实生活的追求,追求人的个性解放和自由平等,推崇人的经验和理性,提倡人类认识自然、征服自然,以造福人生。

——徐蓝《世界近代现代史》

材料二 基督教的理想是扩张的凝结剂,使各种各样世俗的要求罩上神圣的光圈,不管是到东方来的达·伽马还是到西方去的哥伦布,都是把宗教目标和现实目标糅合一起,无法区分。传播基督教成了探险家们强大的精神来源之一。

——黄邦和《通向现代世界的500年:哥伦布以来东西两半球汇合的世界影响》

4、思想根源:

5、精神动力:

一、新航路开辟的动因和条件

文艺复兴推崇的人文主义鼓励冒险精神。

西欧人热衷传播基督教

(二)条件

1、主观条件:

材料一 西班牙、葡萄牙这两个国家都在15世纪末……完成了政治上的统一和中央集权化过程……纷纷转向海上寻求出路,寻求新的发财之道。这两国的专制政府为了开拓更宽阔的疆土,为了获取财富增加财政收入来源,也支持海上探险,并且特别热心。(联系第3课王权的强化)

罗盘针

星盘

“地圆说”

多桅帆船

2、客观条件:

一、新航路开辟的动因和条件

西班牙和葡萄牙王室支持海上探险活动

材料二

地理知识的丰富,造船、航海技术的进步

1、动因(必要性):

1、经济根源:商品经济的发展和资本主义萌芽的产生(根本原因);

2、社会根源:《马可·波罗行记》助推欧洲人掀起“寻金热”;

3、直接原因:奥斯曼帝国控制传统商路,引发商业危机;

4、思想根源:文艺复兴推崇的人文主义鼓励冒险精神;

5、精神动力:西欧人热衷传播基督教。

2、条件(可能性):

1、主观条件:西班牙和葡萄牙王室支持海上冒险活动;

2、客观条件:地理知识的丰富,造船、航海技术的进步;

一、新航路开辟的动因和条件(小结)

1492-1493年

1487-1488年

1498年

1519-1522年

太 平 洋

大

西

洋

太平洋

印度洋

亚 洲

欧 洲

非洲

大洋洲

北美洲

好望角

南美洲

里斯本

新航路开辟的过程

二、新航路的开辟

太 平 洋

大

西

洋

太平洋

印度洋

亚 洲

欧 洲

非洲

大洋洲

北美洲

一个中心

两个方向

两条航线

四个人物

欧洲

东

西

西欧—非洲(好望角)—印度

西欧—美洲—亚洲—西欧

哥伦布、麦哲伦

迪亚士、达·伽马

(2014·天津高考)1500年,欧洲航海家卡布拉尔率远征队准备东去印度,但途中在赤道海流冲击下离开了航道,结果漂流到南美洲东部。他登陆后宣布该地为本国领地。这位航海家应属于( )

A.西班牙 B.葡萄牙

C.荷兰 D.英国

高考真题

【解析】本“1500年,欧洲航海家卡布拉尔率远征队准备东去印度”,这条航线在当时被葡萄牙控制,葡萄牙殖民扩张的方向主要在亚洲和非洲,西班牙殖民扩张的方向主要在美洲,故A项错误,B项正确;17世纪荷兰在印度沿海建立殖民据点,不符合时间限制,故C项错误;17世纪初,英国积极进行殖民扩张,在印度建立了殖民据点,不符合时间限制,故D项错误。

B

时间

航海家

支持国家

方向

迪亚士

哥伦布

达·伽马

麦哲伦

葡萄牙

葡萄牙

西班牙

西班牙

1487年

1492年

1497~ 1498年

1519~1522年

向东

向东

向西

向西

开辟的新航线

欧洲—好望角

欧洲—美洲

欧洲—好望角—印度

环球航行

国籍

葡萄牙

葡萄牙

葡萄牙

意大利

二、新航路的开辟

自主学习,填写下表

历史学科最突出的特点就是记忆量大,靠死记硬背肯定是很痛苦的,所以学生历史学习更要不断总结记忆的窍门,只有这样,历史学习才会事半功倍,乐趣无穷。

接下来,我结合自己高中时学习文综的经验,给大家分享几种记忆方法。

1、谐音法

例如:达·伽马到印度----打印

迪亚士到好望角----“好迪”(一种洗发水品牌)

两河流域的两河区分东西----“西柚”(一种水果)

2、联想记忆法(没有联系,就强加联系)

例如:太平天国东南西北四王----东王杨秀清(东洋人)、南王冯云山(南方大山里云雾缭绕)、西王萧朝贵(西方大漠很萧条)、北王韦昌辉(北京城韦小宝)

历史学习小窍门:如何记忆

②例如:有些历史事件经历的时间长短相同,可以放一起记忆:美独立战争(1775-1783)、唐安史之乱(755-763)、全面抗日战争(1937-1945)

③有些中外历史事件时间相同:公元前594年,中国春秋鲁国“初税亩”、西方雅典梭伦开始改革

④近代史上中日俄开始改革时间基本相同(19世纪60年代)----中洋务运动1861、日明治维新1868、俄农奴制改革1861。

⑤有些历史时间就像等差数列:1911辛亥革命、1913二次革命、1915新文化运动、1917十月革命、1919五四运动、1921中共成立。

4、关键词记忆法

最适用于背重要知识点和优质材料题的参考答案

3、总结时间规律法

①例如:中国朝代东西周、东西汉、东西晋前后问题----都是西在前,东在后

5、各种世界之最、中国之最

这是最富趣味性的记忆方法,可以通过在日常生活中互相提问同学加以巩固。

例题:开辟新航路的环球航行,先后经过的顺序是:( )

A.印度洋、大西洋、太平洋

B.太平洋、大西洋、印度洋

C.大西洋、印度洋、太平洋

D.大西洋、太平洋、印度洋

D

例题:新航路开辟过程中,首先横越大西洋的是:( )

A.麦哲伦

B.达·伽马

C.迪亚士

D.哥伦布

D

针对训练

高考真题

(2021.浙江高考)某航海家在日志中写道:1492年8月3日早晨,我从(西班牙)帕罗斯出发,向西“前往位于大西洋上的加那利群岛,然后从那里出发前往印度。这次航海的任务是作为国王陛下的使节,完成国王陛下吩咐给我的任务,向彼岸的君主致以我们的问候。”该航海家

A.深信“地圆说” B.途经了非洲最南端的海角

C.在东方实现了“黄金梦” D.找到了通往东方的新航线

【解析】据材料“1492年”“向西前往位于大西洋上的加那利群岛,然后从那里出发前往印度”可知,哥伦布欲从西到达东方,即他深信“地圆说”,故选A项;达 伽马途经了非洲最南端的海角(好望角)到达印度,排除B项;哥伦布没有到达东方,排除C项;哥伦布抵达美洲,没有找到通往东方的新航线,排除D项。

A

麦哲伦船队在环球航行中历尽艰苦,一位船员记述了他们在横渡太平洋期间的苦难:

“我们所吃的饼干不再能称为食物,他们只不过是些粉末和吞噬了饼干的蛆虫,而且,粉末浸透了耗子拉的屎,散发着叫人无法忍受的臭气。我们不得不喝的水同样恶臭、令人作呕……实际上,我们常不得不靠吃木屑过活,就连耗子这种极叫人憎恶的食物,大家都在贪婪地寻找,一个耗子能卖得半个达卡金币。”但是,这些早期航海家也是欧洲第一批殖民者。开辟新航路的过程,也是掠夺和奴役当地人民的过程。

37页历史纵横

请谈谈你对材料的理解

提示:

材料说明了航海家们勇于冒险的积极进取精神和吃苦耐劳的坚韧品格。

通过这次航行,用实践证明了“地圆说”,大大加强了世界各地的交流。这在人类历史上,是不可磨灭的伟大功勋。

但在开辟新航路的同时进行殖民扩张,也给当地人民带来巨大的灾难。

材料告诉我们:要辩证地评价历史人物(早期航海家的个人精神品格、历史功绩以及消极影响)

自主学习,并填写下表,教材38页有具体示意图

人物 时间 国籍 航海路线

北大西洋高纬度地区

南半球的新世界

1497年

16世纪

17世纪初

17世纪初

1578年

1642-1643年

卡伯特父子

卡蒂埃

哈德逊

俄罗斯人

德雷克

塔斯曼

英国

法国

英国

荷兰

俄罗斯

英国

发现纽芬兰岛

到达拉布拉多半岛

北冰洋——亚洲

北太平洋——北冰洋

到达美洲南端合恩角

到达新西兰、塔斯马尼亚

1、基本概况

2、影响:

三、其他航路的开辟

这些航海探险,进一步丰富了人类的地理知识,在主要航线之外,开辟了众多重要的新航线,世界主要的大洋和大陆之间,通过海上航线建立了直接联系。

能力提升郑和下西洋与新航路开辟的比较比较项郑和下西洋全球航路的开辟目的规模时间方式影响相同点政治目的为主(宣扬国威,加强与海外各国联系)经济目的为主(海外寻金、打破商路封锁等)很大较小1405-1433,比西方早半个多世纪1487-1522,晚于郑和下西洋和平交往伴随殖民侵略和野蛮掠夺增强了明朝的影响力,加强了与海外各国的联系使世界连成一个整体,促进了西欧资本主义发展都是人类航海史上的壮举全球航路的开辟

开辟动因与条件

新航路开辟

其他航路的开辟

(2)条件:经验积累、地理知识、技术提高、王室支持

麦哲伦:环球航行

对北大西洋高纬度地区的探索:卡伯特、卡蒂埃、巴伦支、哈德逊

对南半球的探索:德雷克、塔斯曼

(1)动因:经济根源、社会根源、东方诱惑、

商业危机、精神动力

迪亚士:第一次绕过好望角

达·伽马:绕过非洲到达印度

哥伦布:开辟从欧洲到美洲新航路(发现美洲新大陆)

课堂总结

1、(2013·安徽文综·20)“图说历史”是解读历史的一种方式。图5地图中白色区域的不断扩大,反映了:( )

A.天主教的传播 B.西方人眼中的世界

C.罗马帝国的扩张 D.“日不落帝国”形成

【解析】 A项不符合史实。如西亚、北非、印度等地均不是天主教的基地。1800年的天主教不可能扩展到如此广阔的地区。B项,公元1年的地图实际上主要是罗马帝国与亚历山大帝国的疆域之和,这是当时西方人所涉足的地区。1500-1600年随着新航路开辟,进一步推向内地,故B项正确。C项不符合史实。罗马帝国395年分裂,西罗马帝国476年灭亡,东罗马帝国1453年灭亡。这几个时间点图中均无反映,且1500年后不存在罗马帝国。D项不符合史实。“日不落帝国”在公元1年还未建国,且“日不落帝国”也不可能包含欧洲大陆其他国家。

B

高考真题巩固训练

2、(2019年江苏卷,23,14分)新航路开辟之后,出现了物种在全球范围内的交流,被称为“哥伦布大交换”,其影响深远。阅读下列材料:

材料一 在美洲被征服的过程中,大量印第安人死于屠杀和折磨。更悲惨的是,新大陆没有天花、白喉等疾病,印第安人对这些疾病毫无免疫力,欧洲人带来的这些疾病造成他们死亡的数量可能更大,有的村子因此整个灭绝。据估计原来有1000万到2500万人口的新西班牙(阿兹特克帝国),到17世纪初只剩下不到200万人,同时期印加人从约700万减少到只有约50万……随着印第安人大量死亡,劳动力来源日趋紧张,于是殖民者又从非洲运来黑人,迫使他们在种植园里劳动。 ——王加丰《世界文化史导论》

材料二 (欧洲人)不但自己大发其财,同时一手塑造了整个新世界的风貌与历史……看不见的病毒以外,另一批因哥伦布航行引发的生物大交换,是由肉眼可见的生命形式组成,从南瓜到野水牛均是。这个大交换的结果——从人类观点视之——也是正负参半……时至今日,两半球之间的动植物交换并未停止,依然在进行。

——【美】艾尔弗雷德 克罗斯比《哥伦布大交换》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出欧洲征服美洲的后果。结合所学知识,说明欧洲征服美洲的经济动因。

(2)据材料二,概括“哥伦布大交换”的特点。

(3)据材料并结合所学知识,简析“哥伦布大交换”的积极影响。

积极影响:促进了全球动植物(物种)的多样化,丰富了人类经济生活;密切了世界经济的联系;有助于文明的交流与融合。

(1)据材料一,指出欧洲征服美洲的后果。结合所学知识,说明欧洲征服美洲的经济动因。

(2)据材料二,概括“哥伦布大交换”的特点。

(3)据材料并结合所学知识,简析“哥伦布大交换”的积极影响。

后果:大量印第安人被屠杀;新疾病肆虐;非洲黑人被贩卖;种植园经济出现。

动因:商品经济的发展,资本主义的萌芽;对黄金等财富的渴求。

特点:欧洲具有主导性;内容具有丰富性;范围具有全球性;结果具有两重性(积极和消极);时间具有长期性。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体