选择性必修上册 《将进酒》教案

图片预览

文档简介

《将进酒》教学设计

①李白怀才不遇,与友人岑勋、元丹丘登高宴饮,借酒抒情,一泄其寂寞的愁怀,由此产生了《将进酒》这首诗。诗中所云“天生我材必有用,千金散尽还复来”,以及“古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名”,表达了怀才不遇的郁愤,传达出舍我其谁的自信;而“人生得意须尽欢”“会须一饮三百杯”“但愿长醉不愿醒”等语句,淋漓尽致地展现了诗人于穷愁之境中的狂放不羁。黄河奔流入海的宏大空间,无疑也暗示了时光流逝;“古来圣贤皆寂寞”的感叹,更使诗人的郁愤、失意之情具有了典型意义。

②诵读时,要细心体会诗人豪迈激昂的笔调,感受他虽人生失意却依然潇洒自信的胸怀。

1.了解李白的生平和主要人生经历,了解诗歌背景。

2.理清诗歌情感变化线索,正确评价诗中作者的情感。

3.鉴赏诗歌中的表现手法以及李白淋漓畅快的豪放浪漫主义诗风。

4.体会李白蔑视权贵、狂放不羁的性格。

体会李白蔑视权贵、狂放不羁的性格。

情景导入

酒入豪肠,七分酿成了月光,余下的三分啸成剑气,绣口一吐,就是半个盛唐。

——余光中《寻李白》

环节一:知人论世

1.走近李白

李白(701年-762年),字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。

李白深受黄老列庄思想影响,有《李太白集》传世,诗作中多以醉时写的,代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》《明堂赋》《早发白帝城》等多首。

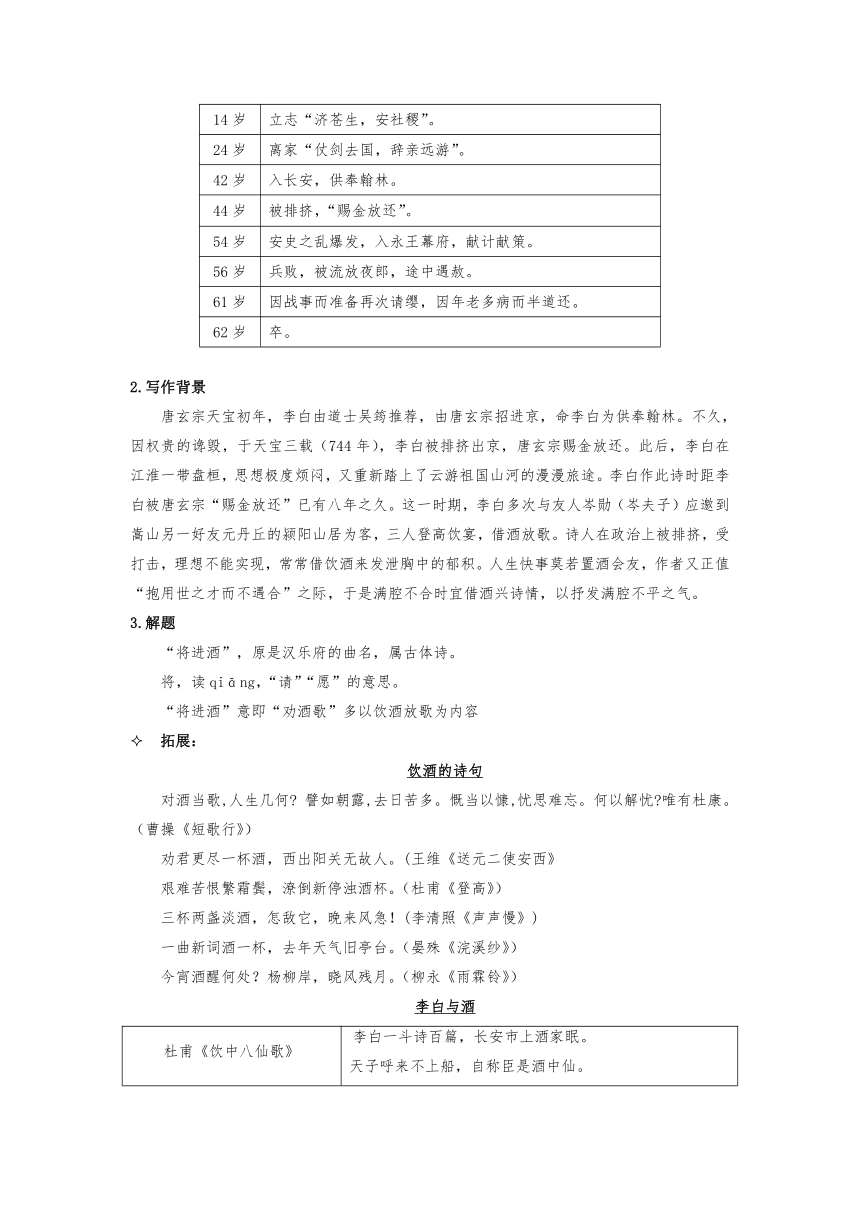

14岁 立志“济苍生,安社稷”。

24岁 离家“仗剑去国,辞亲远游”。

42岁 入长安,供奉翰林。

44岁 被排挤,“赐金放还”。

54岁 安史之乱爆发,入永王幕府,献计献策。

56岁 兵败,被流放夜郎,途中遇赦。

61岁 因战事而准备再次请缨,因年老多病而半道还。

62岁 卒。

2.写作背景

唐玄宗天宝初年,李白由道士吴筠推荐,由唐玄宗招进京,命李白为供奉翰林。不久,因权贵的谗毁,于天宝三载(744年),李白被排挤出京,唐玄宗赐金放还。此后,李白在江淮一带盘桓,思想极度烦闷,又重新踏上了云游祖国山河的漫漫旅途。李白作此诗时距李白被唐玄宗“赐金放还”已有八年之久。这一时期,李白多次与友人岑勋(岑夫子)应邀到嵩山另一好友元丹丘的颍阳山居为客,三人登高饮宴,借酒放歌。诗人在政治上被排挤,受打击,理想不能实现,常常借饮酒来发泄胸中的郁积。人生快事莫若置酒会友,作者又正值“抱用世之才而不遇合”之际,于是满腔不合时宜借酒兴诗情,以抒发满腔不平之气。

3.解题

“将进酒”,原是汉乐府的曲名,属古体诗。

将,读qiāng,“请”“愿”的意思。

“将进酒”意即“劝酒歌”多以饮酒放歌为内容

拓展:

饮酒的诗句

对酒当歌,人生几何 譬如朝露,去日苦多。慨当以慷,忧思难忘。何以解忧 唯有杜康。(曹操《短歌行》)

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。(王维《送元二使安西》

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。(杜甫《登高》)

三杯两盏淡酒,怎敌它,晚来风急!(李清照《声声慢》)

一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台。(晏殊《浣溪纱》)

今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。(柳永《雨霖铃》)

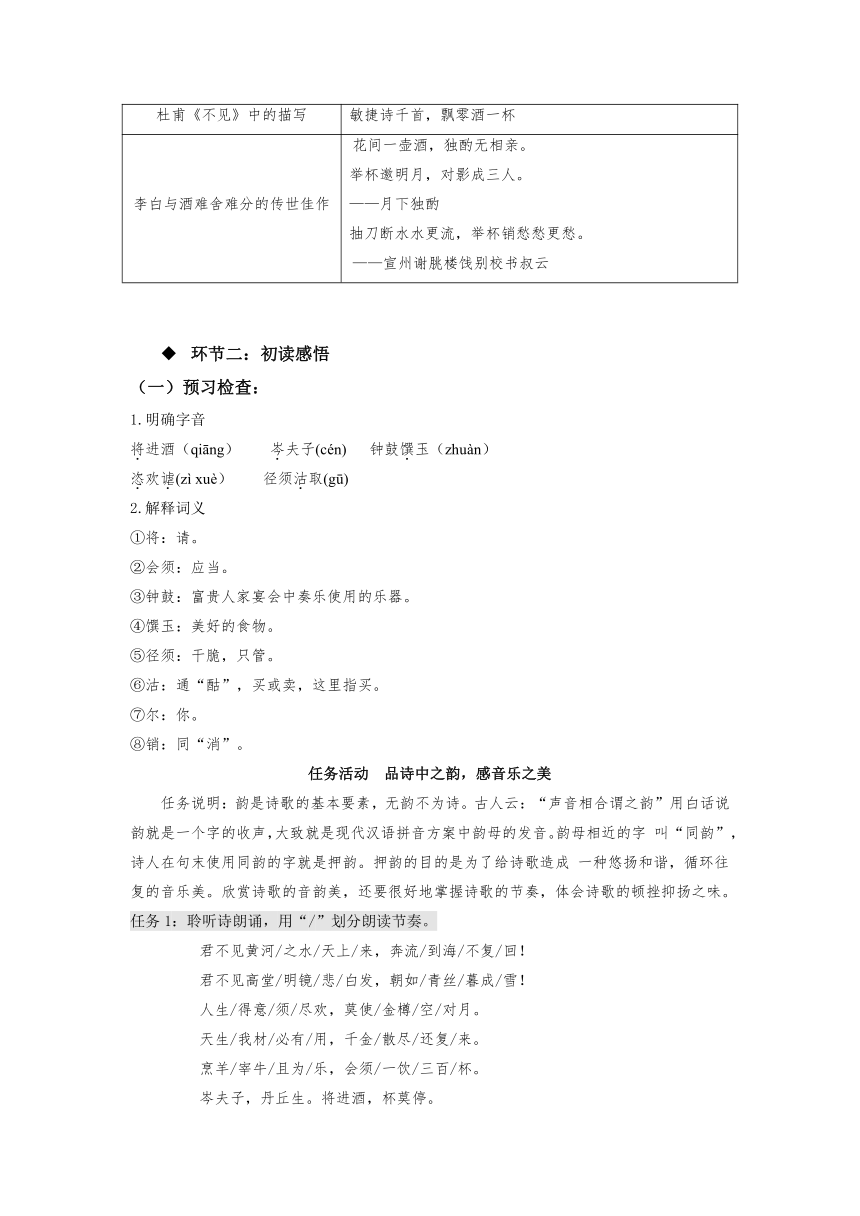

李白与酒

杜甫《饮中八仙歌》 李白一斗诗百篇,长安市上酒家眠。 天子呼来不上船,自称臣是酒中仙。

杜甫《不见》中的描写 敏捷诗千首,飘零酒一杯

李白与酒难舍难分的传世佳作 花间一壶酒,独酌无相亲。 举杯邀明月,对影成三人。 ——月下独酌 抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。 ——宣州谢朓楼饯别校书叔云

环节二:初读感悟

(一)预习检查:

1.明确字音

将进酒(qiāng) 岑夫子(cén) 钟鼓馔玉(zhuàn)

恣欢谑(zì xuè) 径须沽取(gū)

2.解释词义

①将:请。

②会须:应当。

③钟鼓:富贵人家宴会中奏乐使用的乐器。

④馔玉:美好的食物。

⑤径须:干脆,只管。

⑥沽:通“酤”,买或卖,这里指买。

⑦尔:你。

⑧销:同“消”。

任务活动 品诗中之韵,感音乐之美

任务说明:韵是诗歌的基本要素,无韵不为诗。古人云:“声音相合谓之韵”用白话说 韵就是一个字的收声,大致就是现代汉语拼音方案中韵母的发音。韵母相近的字 叫“同韵”,诗人在句末使用同韵的字就是押韵。押韵的目的是为了给诗歌造成 一种悠扬和谐,循环往复的音乐美。欣赏诗歌的音韵美,还要很好地掌握诗歌的节奏,体会诗歌的顿挫抑扬之味。

任务1:聆听诗朗诵,用“/”划分朗读节奏。

君不见黄河/之水/天上/来,奔流/到海/不复/回!

君不见高堂/明镜/悲/白发,朝如/青丝/暮成/雪!

人生/得意/须/尽欢,莫使/金樽/空/对月。

天生/我材/必有/用,千金/散尽/还复/来。

烹羊/宰牛/且为/乐,会须/一饮/三百/杯。

岑夫子,丹丘生。将进酒,杯莫停。

与君/歌/一曲,请君/为我/倾耳/听。

钟鼓/馔玉/不足/贵,但愿/长醉/不复/醒。

古来/圣贤/皆/寂寞,惟有/饮者/留/其名。

陈王/昔时/宴/平乐,斗酒/十千/恣/欢谑。

主人/何为/言/少钱?径须/沽取/对君/酌。

五花马,千金裘。呼儿/将出/换/美酒,与尔/同销/万古/愁。

任务2:自由诵读,感悟情感。

环节三:深度探究

任务活动 披文入情,沿波讨源

任务说明:作者在行文的过程中,往往将情感注入字里行间。或直抒胸臆,用文字畅快的抒发内心的情感;或即事抒怀,在叙述的时候表达自己的情感倾向;或咏史抒怀,在古今对比中,寄寓深沉的情感;或托物言志,以物作喻,阐明高洁的志向;亦或者借景抒情、融情于景,将情感寄寓于环境之中,物我合一,天人化境。

思考1:朗读全诗找到诗眼,并鉴赏诗人的情感变化。

明确 诗眼:悲

情感变化:悲→欢→乐→愤→狂→愁

情感核心:悲

君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。

君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

思考1:这一部分,运用了哪些艺术手法?

起兴——李白和朋友开怀畅饮的颍阳离黄河不远

以黄河一去不复返比喻青春难在

比喻——以黄河一去不复返比喻青春难在

反衬——以黄河的伟大永恒衬托生命的渺小脆弱

夸张——从空间和时间两方面

巨人式的感伤,具有惊心动魄的艺术力量

思考2:黄河之水天上来,可以改成“黄河之水山上来”吗?

明确 不能,作者用夸张和想象的手法,极言黄河奔腾而来的气势。

情感核心:欢

人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。

天生我材必有用,千金散尽还复来。

烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。

思考1:作者乐什么?是如何表现“乐”的?

明确 欢是因为朋友相聚,及时行乐

直抒胸臆:“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”,诗人直接抒写人生得意,需纵情欢乐。

“天生我材必有用,千金散尽还复来”,“必”和“还”展现了李白的乐观、自信、豪放,透露出作者怀才不遇但渴望入世的态度。

夸张:“烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯”,“三百杯”夸张地写出朋友相聚时的纵情豪爽。

思考2:诗人正自感伤,却为何突而转悲为欢?它是一种真正的“乐”吗 ?

明确 ①既然人生短暂,既然此处失意,就应另外去寻找寄托,朋友相聚,正好开怀畅饮及时行乐。

②不是真正的快乐,是通过这种及时行乐,寻求一种自我安慰。

补充:

王羲之说:“当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣!”

李白不是圣人,当酒酣至极,心中的幽怨到底还是忍不住的。

情感核心:乐

岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。

与君歌一曲,请君为我倾耳听:

钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不愿醒。

思考1:作者在这里连续用了四个“三字句”,与前文的长句形成了鲜明的对比,有什么好处?

明确 ①诗歌的节奏不单调,富于变化。

②加快了诗歌的节奏,旋律的加快实际上就反映出作者情感的变化,心情是非常激动地,他的情感由原来的欢乐变得狂放起来。

思考2:“钟鼓馔玉”指什么?诗人真认为其“不足贵”吗?

明确 “钟鼓馔玉”是一种借代手法,指富贵生活。诗人认为这“不足贵”。一方面反映了对权贵的蔑视,另一方面更是诗人仕途失意、怀才不遇的愤慨之词

情感核心:愤

古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。

陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。

思考1:鉴赏“古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名”。

明确 对比: 诗才敏捷,才华横溢的人都遭受排挤,只有寄情诗酒人生的才流芳千古。诗人通过圣贤和饮者不同的命运遭遇,表达了自己怀才不遇的愤懑之情。

思考2:鉴赏“陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑”。

明确 用典:以空有才华却不得重用的曹植自比,认为自己与他有一样的才华、一样的遭人妒忌排挤,有志难展。这既是对陈王昔时宴饮的倾慕,更是对现实遭遇的愤恨与控诉。

补充:曹植才华横溢,志向远大,但由于“任性而行,饮酒不节”最终没有得到父亲曹操的重用。“曹子建七步成诗”是著名的文学典故,他的《七步诗》家喻户晓:“煮豆燃豆萁,豆在釜中泣;本是同根生,相煎何太急?”

情感核心:狂

主人何为言少钱,径须沽取对君酌。

五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。

思考1:诗人为何发狂?如何表现这种狂的?

明确 反客为主,诗人要将一切昂贵的东西都拿来换美酒,狂放!这狂,是悲之重,欢之浓,愤之深的集中体现。豪放是它的外壳,愤激才是它的内核,作者因愁而悲叹时光易逝,因愁而纵酒作乐,因愁而慷慨愤激,也因愁而狂放失态,表现了一种怀才不遇又渴望用世的矛盾复杂的情感。

夸张:“呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁”,“呼儿”“与尔”,诗人口气甚大,甚至反客为主,显示出李白不拘形迹的豪迈性格。

整体探究

思考:李白是抱着“奋起智能,愿为辅弼”的宏愿来长安入仕的,但从以上诗句看,李白在政治理想破灭后,好像很安于这种颓废享乐,放浪形骸的生活。怎样理解这种现象?

明确 假象,是李白借酒来消释自己怀才不遇的苦闷。

小结

李白在诗中通过对时光流逝的慨叹以及与朋友痛饮共醉的描写,表达诗人对自己仕途失意、怀才不遇的强烈愤概和郁郁不得志。

任务活动二 比较阅读,拓展延伸

任务说明:同样一个题材,不同作者会选择不同的形式加以表现,不用的语言加以呈现;同一体裁,不同时间会有不同的情感寄寓和志趣表达。文学的“和而不同”的美学观念,从未过时。将相关作品放在一起进行对比阅读,可以拓宽品读者的情感体验,加深对主题的认识,鉴赏不同的艺术手法。

对比阅读第一组:

自汉阳病酒归寄王明府

李白

去岁左迁夜郎道,琉璃砚水长枯槁。

今年敕放①巫山阳,蛟龙笔翰生辉光。

圣主还听《子虚赋》,相如却与论文章。

愿扫鹦鹉洲②,与君醉百场。

啸起白云飞七泽,歌吟渌水动三湘。

莫惜连船沽美酒,千金一掷买春芳。

【注】①敕放:李白流放夜郎途经巫山时遇朝廷发布的赦免令而得释。②鹦鹉洲:原在湖北汉阳西南长江中,后沦于长江。

思考:诗歌的最后两句与《将进酒》中的“五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁”风格相同而感情不同,请简要分析。

明确 同:无论是“呼儿将出换美酒”,还是“莫惜连船沽美酒”都体现了诗歌的豪放风格。

异:①《将进酒》中李白痛饮豪饮,抒发了人生易老、怀才不遇的愁绪;②本诗中李白痛饮豪饮,表达了遇赦后的轻松和愉悦之情。

对比阅读第二组:

送别得书字

李白

水色南天远,舟行若在虚。

迁人发佳兴,吾子访闲居。

日落看归鸟,潭澄羡跃鱼。

圣朝思贾谊,应降紫泥①书。

【注】①紫泥,用之以封玺书。

思考:本诗尾联与《将进酒》中“天生我材必有用,千金散尽还复来”在情感表达上有何不同?请简要分析。

明确 “天生我材必有用,千金散尽还复来”直抒胸臆,表达了对金钱权贵的藐视,对自我才华的自信以及怀才不遇而又渴望入世情感。

本诗尾联是借用典故,将友人比作被贬长沙的贾谊,“降紫泥书”是说友人还会被朝廷起用,这是对友人的宽慰和勉励。

环节四:思考延伸

材料一:

盛唐气象最突出的特点就是朝气蓬勃,而朝气蓬勃也是盛唐时代的性格。盛唐气象是思想感情,也是艺术形象,在这里思想性与艺术性获得了高度统一。有人认为只有揭露黑暗才是有思想性的作品,这是不全面的,应该说属于人民的作品才是有思想性的作品,而属于人民的作品不一定总是描述黑暗。如屈原最有代表性的作品《离骚》,给我们最深刻的印象是强烈追求理想、追求光明,很少具体描述黑暗面。作者究竟是带着更多黑暗的重压,还是带着更多光明的展望来歌唱,这在形象上是不同的,这事实上正是一个时代精神面貌的反映。盛唐气象正是歌唱了人民喜爱的正面的东西,反映了时代中人民力量的高涨,这是盛唐气象所具有的时代性格特征。它是属于人民的,是与黑暗力量、保守势力相敌对的,这就是它的思想性。

盛唐时代是一个统一的时代,是一个生活和平繁荣发展的时代,它不同于战国时代,生活中没有那么多的惊险变化,因此在性情上也就更为平易开朗。《楚辞》比《国风》复杂得多、曲折得多,而唐诗与《国风》更为接近。这一深入浅出而气象蓬勃的风格,正是盛唐诗歌所独有的。

李白的《将进酒》:“君不见黄河之水天上来……五花马,千金袭,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。”如果单从字面上看,已经是“万古愁”了,感情还不沉重吗?然而正是这“万古愁”才够得上盛唐气象,才能说明它与“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下!”(陈子昂《登幽州台歌》)的气象可以匹敌,有着联系;才能说明盛唐的诗歌高潮比陈子昂的时代更为气象万千。我们如果以为“白发三千丈”“同销万古愁”仅仅是说愁之多、愁之长,也还是停留在字面之上,更深入理解,会发现这个形象的充沛饱满,这才是盛唐气象真正的造诣。

李煜《虞美人》:“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。”也是说愁多、愁长,也是形象的名句;然而这个形象绝不是盛唐气象,它说愁多、愁长,却说得那么可怜;它的“一江春水向东流”与“黄河之水天上来”,在形象上简直是无法比拟的全然不同的境界。王昌龄《芙蓉楼送辛渐》:“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”这也是典型的盛唐气象。盛唐气象是饱满的、蓬勃的,正因其生活的每个角落都是充沛的,它夸大到“白发三千丈”时不觉得夸大,它细小到“一片冰心在玉壶”时不觉得细小;正如一朵小小的蒲公英,也耀眼地说明了整个春天的世界。它玲珑透彻而仍然浑厚,千愁万绪而仍然开朗。它带来了如太阳一般丰富而健康的美学上的造诣,这就是历代向往的属于人民的盛唐气象。

盛唐气象是中国古典诗歌造诣的理想,因为它鲜明、开朗、深入浅出;那飞动的形象、丰富的想象、饱满的情绪,使得思想性与艺术性在这里统一为丰富无尽的言说。这也就是传统上誉为“浑厚”的盛唐气象的风格。

(摘编自林庚《盛唐气象》)

材料二:

唐朝继隋之后,经过太宗贞观之治,加速了南北文化的交融。南朝的“文”装点了北朝的“质”,北朝的“质”充实了南朝的“文”,“各去所短,合其两长,则文质彬彬,尽善尽美矣”。一种融合了南北文化之长、与唐帝国的政治经济形势相适应的新文化达到了成熟的地步。盛唐气象正是这种富有深厚内涵的新文化的升华。

长安是当时世界上最大的国际都会,居住着许多外国的王侯、供职于唐朝的外国人、留学生、求法僧,外国的音乐家、舞蹈家、美术家,以及大量外来的商贾,至于外国的使臣更是络绎不绝。在宗教方面,佛教之外,伊斯兰教、袄教、景教和摩尼教也都得以流行。音乐、舞蹈、美术等方面的交流也给盛唐社会注入新的气息。中外文化的交流,打开了盛唐人的眼界,开阔了他们的胸襟,这对气象的形成无疑起了积极作用。

无法想象,在一个民生凋敝、战乱频仍、国家分裂的时代会有什么气象可言。关于盛唐经济繁荣的局面,文献不乏记载。“人家粮储,皆及数岁。”(元结《问进士》)“四方丰稔,百姓殷富……路不拾遗,行者不囊粮。”(郑綮《开天传信记》)从中宗神龙元年到玄宗天宝十四年,短短的五十年间,唐朝人口增幅达40%,人均粮食达到700斤。

在安定的局面下,儒、释、道三教得以并用,思想界出现比较自由的气氛。在思想比较自由的气氛中,诗人们可以从各方面汲取营养。李白信道,杜甫尊儒,王维崇佛。他们的不同信仰,对于形成各自的诗歌风格起了重要的作用。

唐朝实行抑制门阀士族的政策,以科举取士,打破了门阀士族垄断政治的局面,使大批中下层庶族文人登上政治舞台。与此同时,文化也从少数士族文人手中转移到中下层庶族文人手中。这批在唐朝建国后成长起来的新人,有丰富的生活阅历,比较了解社会的实际、政治的利弊和民生的疾苦。他们有抱负、有见识、有能力,敢于冲破旧的藩篱开拓新的局面。盛唐文化实际上主要是这批新人创造出来的,盛唐气象也就是这批新人的气象。

(摘编自袁行霈《盛唐诗歌与盛唐气象》)

思考:众多因素影响了盛唐气象的形成,请结合材料二进行简要分析。

明确 ①南北文化、中外文化的交流融合,对盛唐气象的形成起了积极作用。

②和平安定、经济繁荣的社会局面,为盛唐气象的形成奠定了基础。

③自由开放的思想氛围,对盛唐诗人诗歌风格的形成起了重要作用。

④抑制门阀士族政策的实行,使大批中下层庶族文人登上政治舞台,他们冲破旧的藩篱开拓新的局面,创造出盛唐文化。

课后作业

完成同步资源的《课后巩固》

收获 不足

①李白怀才不遇,与友人岑勋、元丹丘登高宴饮,借酒抒情,一泄其寂寞的愁怀,由此产生了《将进酒》这首诗。诗中所云“天生我材必有用,千金散尽还复来”,以及“古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名”,表达了怀才不遇的郁愤,传达出舍我其谁的自信;而“人生得意须尽欢”“会须一饮三百杯”“但愿长醉不愿醒”等语句,淋漓尽致地展现了诗人于穷愁之境中的狂放不羁。黄河奔流入海的宏大空间,无疑也暗示了时光流逝;“古来圣贤皆寂寞”的感叹,更使诗人的郁愤、失意之情具有了典型意义。

②诵读时,要细心体会诗人豪迈激昂的笔调,感受他虽人生失意却依然潇洒自信的胸怀。

1.了解李白的生平和主要人生经历,了解诗歌背景。

2.理清诗歌情感变化线索,正确评价诗中作者的情感。

3.鉴赏诗歌中的表现手法以及李白淋漓畅快的豪放浪漫主义诗风。

4.体会李白蔑视权贵、狂放不羁的性格。

体会李白蔑视权贵、狂放不羁的性格。

情景导入

酒入豪肠,七分酿成了月光,余下的三分啸成剑气,绣口一吐,就是半个盛唐。

——余光中《寻李白》

环节一:知人论世

1.走近李白

李白(701年-762年),字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。

李白深受黄老列庄思想影响,有《李太白集》传世,诗作中多以醉时写的,代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》《明堂赋》《早发白帝城》等多首。

14岁 立志“济苍生,安社稷”。

24岁 离家“仗剑去国,辞亲远游”。

42岁 入长安,供奉翰林。

44岁 被排挤,“赐金放还”。

54岁 安史之乱爆发,入永王幕府,献计献策。

56岁 兵败,被流放夜郎,途中遇赦。

61岁 因战事而准备再次请缨,因年老多病而半道还。

62岁 卒。

2.写作背景

唐玄宗天宝初年,李白由道士吴筠推荐,由唐玄宗招进京,命李白为供奉翰林。不久,因权贵的谗毁,于天宝三载(744年),李白被排挤出京,唐玄宗赐金放还。此后,李白在江淮一带盘桓,思想极度烦闷,又重新踏上了云游祖国山河的漫漫旅途。李白作此诗时距李白被唐玄宗“赐金放还”已有八年之久。这一时期,李白多次与友人岑勋(岑夫子)应邀到嵩山另一好友元丹丘的颍阳山居为客,三人登高饮宴,借酒放歌。诗人在政治上被排挤,受打击,理想不能实现,常常借饮酒来发泄胸中的郁积。人生快事莫若置酒会友,作者又正值“抱用世之才而不遇合”之际,于是满腔不合时宜借酒兴诗情,以抒发满腔不平之气。

3.解题

“将进酒”,原是汉乐府的曲名,属古体诗。

将,读qiāng,“请”“愿”的意思。

“将进酒”意即“劝酒歌”多以饮酒放歌为内容

拓展:

饮酒的诗句

对酒当歌,人生几何 譬如朝露,去日苦多。慨当以慷,忧思难忘。何以解忧 唯有杜康。(曹操《短歌行》)

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。(王维《送元二使安西》

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。(杜甫《登高》)

三杯两盏淡酒,怎敌它,晚来风急!(李清照《声声慢》)

一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台。(晏殊《浣溪纱》)

今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。(柳永《雨霖铃》)

李白与酒

杜甫《饮中八仙歌》 李白一斗诗百篇,长安市上酒家眠。 天子呼来不上船,自称臣是酒中仙。

杜甫《不见》中的描写 敏捷诗千首,飘零酒一杯

李白与酒难舍难分的传世佳作 花间一壶酒,独酌无相亲。 举杯邀明月,对影成三人。 ——月下独酌 抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。 ——宣州谢朓楼饯别校书叔云

环节二:初读感悟

(一)预习检查:

1.明确字音

将进酒(qiāng) 岑夫子(cén) 钟鼓馔玉(zhuàn)

恣欢谑(zì xuè) 径须沽取(gū)

2.解释词义

①将:请。

②会须:应当。

③钟鼓:富贵人家宴会中奏乐使用的乐器。

④馔玉:美好的食物。

⑤径须:干脆,只管。

⑥沽:通“酤”,买或卖,这里指买。

⑦尔:你。

⑧销:同“消”。

任务活动 品诗中之韵,感音乐之美

任务说明:韵是诗歌的基本要素,无韵不为诗。古人云:“声音相合谓之韵”用白话说 韵就是一个字的收声,大致就是现代汉语拼音方案中韵母的发音。韵母相近的字 叫“同韵”,诗人在句末使用同韵的字就是押韵。押韵的目的是为了给诗歌造成 一种悠扬和谐,循环往复的音乐美。欣赏诗歌的音韵美,还要很好地掌握诗歌的节奏,体会诗歌的顿挫抑扬之味。

任务1:聆听诗朗诵,用“/”划分朗读节奏。

君不见黄河/之水/天上/来,奔流/到海/不复/回!

君不见高堂/明镜/悲/白发,朝如/青丝/暮成/雪!

人生/得意/须/尽欢,莫使/金樽/空/对月。

天生/我材/必有/用,千金/散尽/还复/来。

烹羊/宰牛/且为/乐,会须/一饮/三百/杯。

岑夫子,丹丘生。将进酒,杯莫停。

与君/歌/一曲,请君/为我/倾耳/听。

钟鼓/馔玉/不足/贵,但愿/长醉/不复/醒。

古来/圣贤/皆/寂寞,惟有/饮者/留/其名。

陈王/昔时/宴/平乐,斗酒/十千/恣/欢谑。

主人/何为/言/少钱?径须/沽取/对君/酌。

五花马,千金裘。呼儿/将出/换/美酒,与尔/同销/万古/愁。

任务2:自由诵读,感悟情感。

环节三:深度探究

任务活动 披文入情,沿波讨源

任务说明:作者在行文的过程中,往往将情感注入字里行间。或直抒胸臆,用文字畅快的抒发内心的情感;或即事抒怀,在叙述的时候表达自己的情感倾向;或咏史抒怀,在古今对比中,寄寓深沉的情感;或托物言志,以物作喻,阐明高洁的志向;亦或者借景抒情、融情于景,将情感寄寓于环境之中,物我合一,天人化境。

思考1:朗读全诗找到诗眼,并鉴赏诗人的情感变化。

明确 诗眼:悲

情感变化:悲→欢→乐→愤→狂→愁

情感核心:悲

君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。

君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

思考1:这一部分,运用了哪些艺术手法?

起兴——李白和朋友开怀畅饮的颍阳离黄河不远

以黄河一去不复返比喻青春难在

比喻——以黄河一去不复返比喻青春难在

反衬——以黄河的伟大永恒衬托生命的渺小脆弱

夸张——从空间和时间两方面

巨人式的感伤,具有惊心动魄的艺术力量

思考2:黄河之水天上来,可以改成“黄河之水山上来”吗?

明确 不能,作者用夸张和想象的手法,极言黄河奔腾而来的气势。

情感核心:欢

人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。

天生我材必有用,千金散尽还复来。

烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。

思考1:作者乐什么?是如何表现“乐”的?

明确 欢是因为朋友相聚,及时行乐

直抒胸臆:“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”,诗人直接抒写人生得意,需纵情欢乐。

“天生我材必有用,千金散尽还复来”,“必”和“还”展现了李白的乐观、自信、豪放,透露出作者怀才不遇但渴望入世的态度。

夸张:“烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯”,“三百杯”夸张地写出朋友相聚时的纵情豪爽。

思考2:诗人正自感伤,却为何突而转悲为欢?它是一种真正的“乐”吗 ?

明确 ①既然人生短暂,既然此处失意,就应另外去寻找寄托,朋友相聚,正好开怀畅饮及时行乐。

②不是真正的快乐,是通过这种及时行乐,寻求一种自我安慰。

补充:

王羲之说:“当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣!”

李白不是圣人,当酒酣至极,心中的幽怨到底还是忍不住的。

情感核心:乐

岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。

与君歌一曲,请君为我倾耳听:

钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不愿醒。

思考1:作者在这里连续用了四个“三字句”,与前文的长句形成了鲜明的对比,有什么好处?

明确 ①诗歌的节奏不单调,富于变化。

②加快了诗歌的节奏,旋律的加快实际上就反映出作者情感的变化,心情是非常激动地,他的情感由原来的欢乐变得狂放起来。

思考2:“钟鼓馔玉”指什么?诗人真认为其“不足贵”吗?

明确 “钟鼓馔玉”是一种借代手法,指富贵生活。诗人认为这“不足贵”。一方面反映了对权贵的蔑视,另一方面更是诗人仕途失意、怀才不遇的愤慨之词

情感核心:愤

古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。

陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。

思考1:鉴赏“古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名”。

明确 对比: 诗才敏捷,才华横溢的人都遭受排挤,只有寄情诗酒人生的才流芳千古。诗人通过圣贤和饮者不同的命运遭遇,表达了自己怀才不遇的愤懑之情。

思考2:鉴赏“陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑”。

明确 用典:以空有才华却不得重用的曹植自比,认为自己与他有一样的才华、一样的遭人妒忌排挤,有志难展。这既是对陈王昔时宴饮的倾慕,更是对现实遭遇的愤恨与控诉。

补充:曹植才华横溢,志向远大,但由于“任性而行,饮酒不节”最终没有得到父亲曹操的重用。“曹子建七步成诗”是著名的文学典故,他的《七步诗》家喻户晓:“煮豆燃豆萁,豆在釜中泣;本是同根生,相煎何太急?”

情感核心:狂

主人何为言少钱,径须沽取对君酌。

五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。

思考1:诗人为何发狂?如何表现这种狂的?

明确 反客为主,诗人要将一切昂贵的东西都拿来换美酒,狂放!这狂,是悲之重,欢之浓,愤之深的集中体现。豪放是它的外壳,愤激才是它的内核,作者因愁而悲叹时光易逝,因愁而纵酒作乐,因愁而慷慨愤激,也因愁而狂放失态,表现了一种怀才不遇又渴望用世的矛盾复杂的情感。

夸张:“呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁”,“呼儿”“与尔”,诗人口气甚大,甚至反客为主,显示出李白不拘形迹的豪迈性格。

整体探究

思考:李白是抱着“奋起智能,愿为辅弼”的宏愿来长安入仕的,但从以上诗句看,李白在政治理想破灭后,好像很安于这种颓废享乐,放浪形骸的生活。怎样理解这种现象?

明确 假象,是李白借酒来消释自己怀才不遇的苦闷。

小结

李白在诗中通过对时光流逝的慨叹以及与朋友痛饮共醉的描写,表达诗人对自己仕途失意、怀才不遇的强烈愤概和郁郁不得志。

任务活动二 比较阅读,拓展延伸

任务说明:同样一个题材,不同作者会选择不同的形式加以表现,不用的语言加以呈现;同一体裁,不同时间会有不同的情感寄寓和志趣表达。文学的“和而不同”的美学观念,从未过时。将相关作品放在一起进行对比阅读,可以拓宽品读者的情感体验,加深对主题的认识,鉴赏不同的艺术手法。

对比阅读第一组:

自汉阳病酒归寄王明府

李白

去岁左迁夜郎道,琉璃砚水长枯槁。

今年敕放①巫山阳,蛟龙笔翰生辉光。

圣主还听《子虚赋》,相如却与论文章。

愿扫鹦鹉洲②,与君醉百场。

啸起白云飞七泽,歌吟渌水动三湘。

莫惜连船沽美酒,千金一掷买春芳。

【注】①敕放:李白流放夜郎途经巫山时遇朝廷发布的赦免令而得释。②鹦鹉洲:原在湖北汉阳西南长江中,后沦于长江。

思考:诗歌的最后两句与《将进酒》中的“五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁”风格相同而感情不同,请简要分析。

明确 同:无论是“呼儿将出换美酒”,还是“莫惜连船沽美酒”都体现了诗歌的豪放风格。

异:①《将进酒》中李白痛饮豪饮,抒发了人生易老、怀才不遇的愁绪;②本诗中李白痛饮豪饮,表达了遇赦后的轻松和愉悦之情。

对比阅读第二组:

送别得书字

李白

水色南天远,舟行若在虚。

迁人发佳兴,吾子访闲居。

日落看归鸟,潭澄羡跃鱼。

圣朝思贾谊,应降紫泥①书。

【注】①紫泥,用之以封玺书。

思考:本诗尾联与《将进酒》中“天生我材必有用,千金散尽还复来”在情感表达上有何不同?请简要分析。

明确 “天生我材必有用,千金散尽还复来”直抒胸臆,表达了对金钱权贵的藐视,对自我才华的自信以及怀才不遇而又渴望入世情感。

本诗尾联是借用典故,将友人比作被贬长沙的贾谊,“降紫泥书”是说友人还会被朝廷起用,这是对友人的宽慰和勉励。

环节四:思考延伸

材料一:

盛唐气象最突出的特点就是朝气蓬勃,而朝气蓬勃也是盛唐时代的性格。盛唐气象是思想感情,也是艺术形象,在这里思想性与艺术性获得了高度统一。有人认为只有揭露黑暗才是有思想性的作品,这是不全面的,应该说属于人民的作品才是有思想性的作品,而属于人民的作品不一定总是描述黑暗。如屈原最有代表性的作品《离骚》,给我们最深刻的印象是强烈追求理想、追求光明,很少具体描述黑暗面。作者究竟是带着更多黑暗的重压,还是带着更多光明的展望来歌唱,这在形象上是不同的,这事实上正是一个时代精神面貌的反映。盛唐气象正是歌唱了人民喜爱的正面的东西,反映了时代中人民力量的高涨,这是盛唐气象所具有的时代性格特征。它是属于人民的,是与黑暗力量、保守势力相敌对的,这就是它的思想性。

盛唐时代是一个统一的时代,是一个生活和平繁荣发展的时代,它不同于战国时代,生活中没有那么多的惊险变化,因此在性情上也就更为平易开朗。《楚辞》比《国风》复杂得多、曲折得多,而唐诗与《国风》更为接近。这一深入浅出而气象蓬勃的风格,正是盛唐诗歌所独有的。

李白的《将进酒》:“君不见黄河之水天上来……五花马,千金袭,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。”如果单从字面上看,已经是“万古愁”了,感情还不沉重吗?然而正是这“万古愁”才够得上盛唐气象,才能说明它与“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下!”(陈子昂《登幽州台歌》)的气象可以匹敌,有着联系;才能说明盛唐的诗歌高潮比陈子昂的时代更为气象万千。我们如果以为“白发三千丈”“同销万古愁”仅仅是说愁之多、愁之长,也还是停留在字面之上,更深入理解,会发现这个形象的充沛饱满,这才是盛唐气象真正的造诣。

李煜《虞美人》:“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。”也是说愁多、愁长,也是形象的名句;然而这个形象绝不是盛唐气象,它说愁多、愁长,却说得那么可怜;它的“一江春水向东流”与“黄河之水天上来”,在形象上简直是无法比拟的全然不同的境界。王昌龄《芙蓉楼送辛渐》:“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”这也是典型的盛唐气象。盛唐气象是饱满的、蓬勃的,正因其生活的每个角落都是充沛的,它夸大到“白发三千丈”时不觉得夸大,它细小到“一片冰心在玉壶”时不觉得细小;正如一朵小小的蒲公英,也耀眼地说明了整个春天的世界。它玲珑透彻而仍然浑厚,千愁万绪而仍然开朗。它带来了如太阳一般丰富而健康的美学上的造诣,这就是历代向往的属于人民的盛唐气象。

盛唐气象是中国古典诗歌造诣的理想,因为它鲜明、开朗、深入浅出;那飞动的形象、丰富的想象、饱满的情绪,使得思想性与艺术性在这里统一为丰富无尽的言说。这也就是传统上誉为“浑厚”的盛唐气象的风格。

(摘编自林庚《盛唐气象》)

材料二:

唐朝继隋之后,经过太宗贞观之治,加速了南北文化的交融。南朝的“文”装点了北朝的“质”,北朝的“质”充实了南朝的“文”,“各去所短,合其两长,则文质彬彬,尽善尽美矣”。一种融合了南北文化之长、与唐帝国的政治经济形势相适应的新文化达到了成熟的地步。盛唐气象正是这种富有深厚内涵的新文化的升华。

长安是当时世界上最大的国际都会,居住着许多外国的王侯、供职于唐朝的外国人、留学生、求法僧,外国的音乐家、舞蹈家、美术家,以及大量外来的商贾,至于外国的使臣更是络绎不绝。在宗教方面,佛教之外,伊斯兰教、袄教、景教和摩尼教也都得以流行。音乐、舞蹈、美术等方面的交流也给盛唐社会注入新的气息。中外文化的交流,打开了盛唐人的眼界,开阔了他们的胸襟,这对气象的形成无疑起了积极作用。

无法想象,在一个民生凋敝、战乱频仍、国家分裂的时代会有什么气象可言。关于盛唐经济繁荣的局面,文献不乏记载。“人家粮储,皆及数岁。”(元结《问进士》)“四方丰稔,百姓殷富……路不拾遗,行者不囊粮。”(郑綮《开天传信记》)从中宗神龙元年到玄宗天宝十四年,短短的五十年间,唐朝人口增幅达40%,人均粮食达到700斤。

在安定的局面下,儒、释、道三教得以并用,思想界出现比较自由的气氛。在思想比较自由的气氛中,诗人们可以从各方面汲取营养。李白信道,杜甫尊儒,王维崇佛。他们的不同信仰,对于形成各自的诗歌风格起了重要的作用。

唐朝实行抑制门阀士族的政策,以科举取士,打破了门阀士族垄断政治的局面,使大批中下层庶族文人登上政治舞台。与此同时,文化也从少数士族文人手中转移到中下层庶族文人手中。这批在唐朝建国后成长起来的新人,有丰富的生活阅历,比较了解社会的实际、政治的利弊和民生的疾苦。他们有抱负、有见识、有能力,敢于冲破旧的藩篱开拓新的局面。盛唐文化实际上主要是这批新人创造出来的,盛唐气象也就是这批新人的气象。

(摘编自袁行霈《盛唐诗歌与盛唐气象》)

思考:众多因素影响了盛唐气象的形成,请结合材料二进行简要分析。

明确 ①南北文化、中外文化的交流融合,对盛唐气象的形成起了积极作用。

②和平安定、经济繁荣的社会局面,为盛唐气象的形成奠定了基础。

③自由开放的思想氛围,对盛唐诗人诗歌风格的形成起了重要作用。

④抑制门阀士族政策的实行,使大批中下层庶族文人登上政治舞台,他们冲破旧的藩篱开拓新的局面,创造出盛唐文化。

课后作业

完成同步资源的《课后巩固》

收获 不足