选择性必修上册 《无衣》教案

图片预览

文档简介

《无衣》教学设计

①《无衣》产生于秦地。该诗反复咏唱:怎么能说没有衣服穿呢?我的衣服跟你共享。修好我们的铠甲和兵器,我跟你一同奔赴战场。诗歌既表现了慷慨赴敌、同仇敌忾的豪情,也表现了战士之间深厚的情谊。

②朱熹评价这首诗,强调它体现了秦人“尚气概,先勇力,忘生轻死”的气魄和“与子同仇”的“欢爱之心”。诵读这首诗,注意体会质朴诗句中蕴含的真挚情感。

1.了解《诗经》有关的基础知识,积累文化常识;

2.掌握诗经重章叠句的形式特点,掌握四言诗的诵读节拍。

3.体会主人公乐于为国效力的无私品质和浓郁的家国情怀。

鉴赏重章叠句的艺术形式,感悟诗歌情感。

情景导入

大家印象中的军中战歌是什么样的?

国破山河在,城春草木深。——杜甫《春望》

角声满天秋色里,塞上胭脂凝夜紫。——李贺《雁门太守行》

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。---辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。——王昌龄《从军行》

一将功成万骨枯!正是千千万万普通战士们的团结一致,才有那些将领们的高光时刻,一将功成,万众努力。

环节一:知人论世

1.走近《诗经》

《秦风·无衣》是中国古代第一部诗歌总集《诗经》中的一首诗。《诗经》,是中国古代诗歌开端,最早的一部诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶(前11世纪至前6世纪)的诗歌,共311篇,其中6篇为笙诗,即只有标题,没有内容,称为笙诗六篇(《南陔》、《白华》、《华黍》、《由庚》、《崇丘》、《由仪》),反映了周初至周晚期约五百年间的社会面貌。

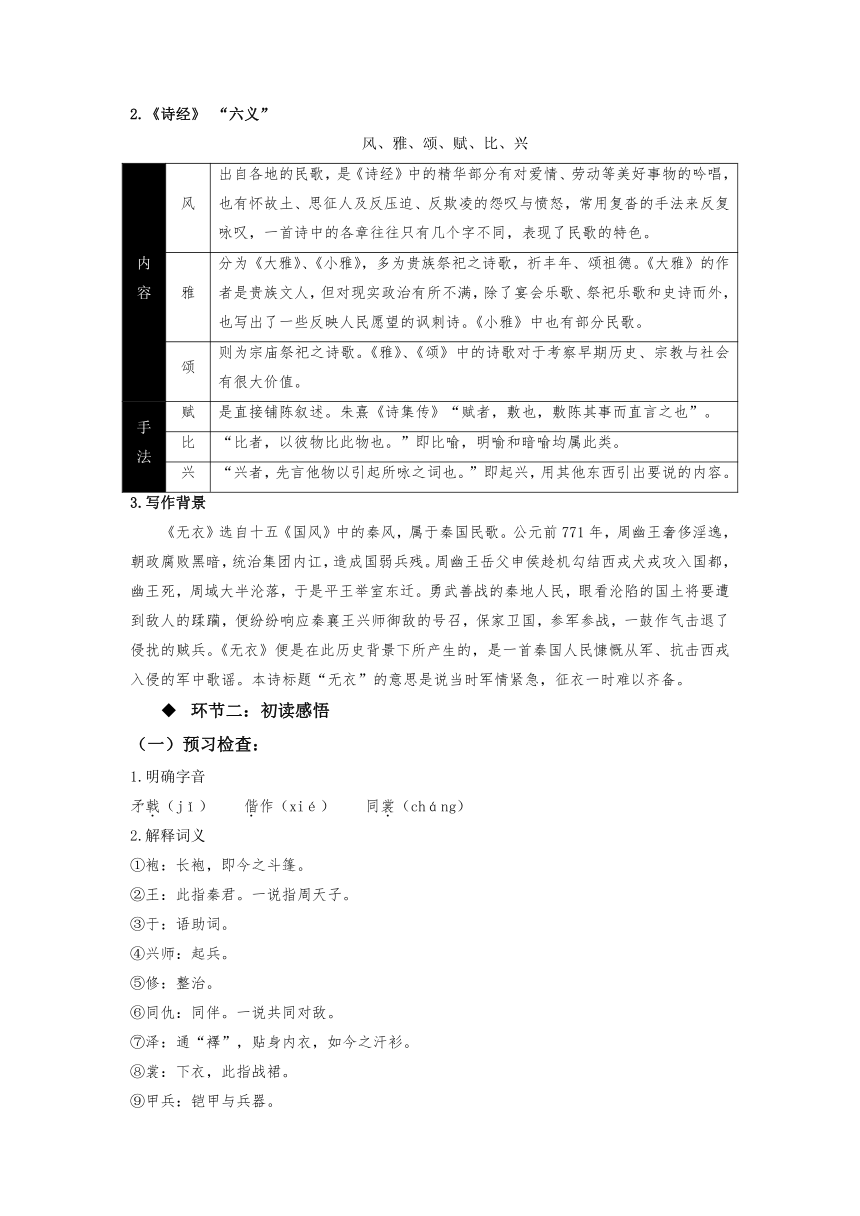

2.《诗经》 “六义”

风、雅、颂、赋、比、兴

内容 风 出自各地的民歌,是《诗经》中的精华部分有对爱情、劳动等美好事物的吟唱,也有怀故土、思征人及反压迫、反欺凌的怨叹与愤怒,常用复沓的手法来反复咏叹,一首诗中的各章往往只有几个字不同,表现了民歌的特色。

雅 分为《大雅》、《小雅》,多为贵族祭祀之诗歌,祈丰年、颂祖德。《大雅》的作者是贵族文人,但对现实政治有所不满,除了宴会乐歌、祭祀乐歌和史诗而外,也写出了一些反映人民愿望的讽刺诗。《小雅》中也有部分民歌。

颂 则为宗庙祭祀之诗歌。《雅》、《颂》中的诗歌对于考察早期历史、宗教与社会有很大价值。

手法 赋 是直接铺陈叙述。朱熹《诗集传》“赋者,敷也,敷陈其事而直言之也”。

比 “比者,以彼物比此物也。”即比喻,明喻和暗喻均属此类。

兴 “兴者,先言他物以引起所咏之词也。”即起兴,用其他东西引出要说的内容。

3.写作背景

《无衣》选自十五《国风》中的秦风,属于秦国民歌。公元前771年,周幽王奢侈淫逸,朝政腐败黑暗,统治集团内讧,造成国弱兵残。周幽王岳父申侯趁机勾结西戎犬戎攻入国都,幽王死,周域大半沦落,于是平王举室东迁。勇武善战的秦地人民,眼看沦陷的国土将要遭到敌人的蹂躏,便纷纷响应秦襄王兴师御敌的号召,保家卫国,参军参战,一鼓作气击退了侵扰的贼兵。《无衣》便是在此历史背景下所产生的,是一首秦国人民慷慨从军、抗击西戎入侵的军中歌谣。本诗标题“无衣”的意思是说当时军情紧急,征衣一时难以齐备。

环节二:初读感悟

(一)预习检查:

1.明确字音

矛戟(jǐ) 偕作(xié) 同裳(cháng)

2.解释词义

①袍:长袍,即今之斗篷。

②王:此指秦君。一说指周天子。

③于:语助词。

④兴师:起兵。

⑤修:整治。

⑥同仇:同伴。一说共同对敌。

⑦泽:通“襗”,贴身内衣,如今之汗衫。

⑧裳:下衣,此指战裙。

⑨甲兵:铠甲与兵器。

⑩行:往。

任务活动 品诗中之韵,感音乐之美

任务说明:韵是诗歌的基本要素,无韵不为诗。古人云:“声音相合谓之韵”用白话说 韵就是一个字的收声,大致就是现代汉语拼音方案中韵母的发音。韵母相近的字 叫“同韵”,诗人在句末使用同韵的字就是押韵。押韵的目的是为了给诗歌造成 一种悠扬和谐,循环往复的音乐美。欣赏诗歌的音韵美,还要很好地掌握诗歌的节奏,体会诗歌的顿挫抑扬之味。

任务1:聆听诗朗诵,用“/”划分朗读节奏。

秦风·无衣

岂曰/无衣?与子/同袍。王于/兴师,修我/戈矛,与子/同仇!

岂曰/无衣?与子/同泽。王于/兴师,修我/矛戟,与子/偕作!

岂曰/无衣?与子/同裳。王于/兴师,修我/甲兵,与子/偕行!

任务2:自由诵读,感悟诗歌情感。

环节三:深度探究

任务活动一 分析特色,学以致用

任务说明:写作特色是指文章在某些方面所体现出来的显著的写作技巧、写作特点和效果。写作特色因人而异,写作特色运用得好,能增强文章的表达力,使得文章引人入胜。写作特色内涵丰富,例如结构、修辞、语言、叙事特点、表达方式等等。准确分析并概括文学作品的写作特色,有助于提升阅读者的感悟力,也为表达提供了方法借鉴。

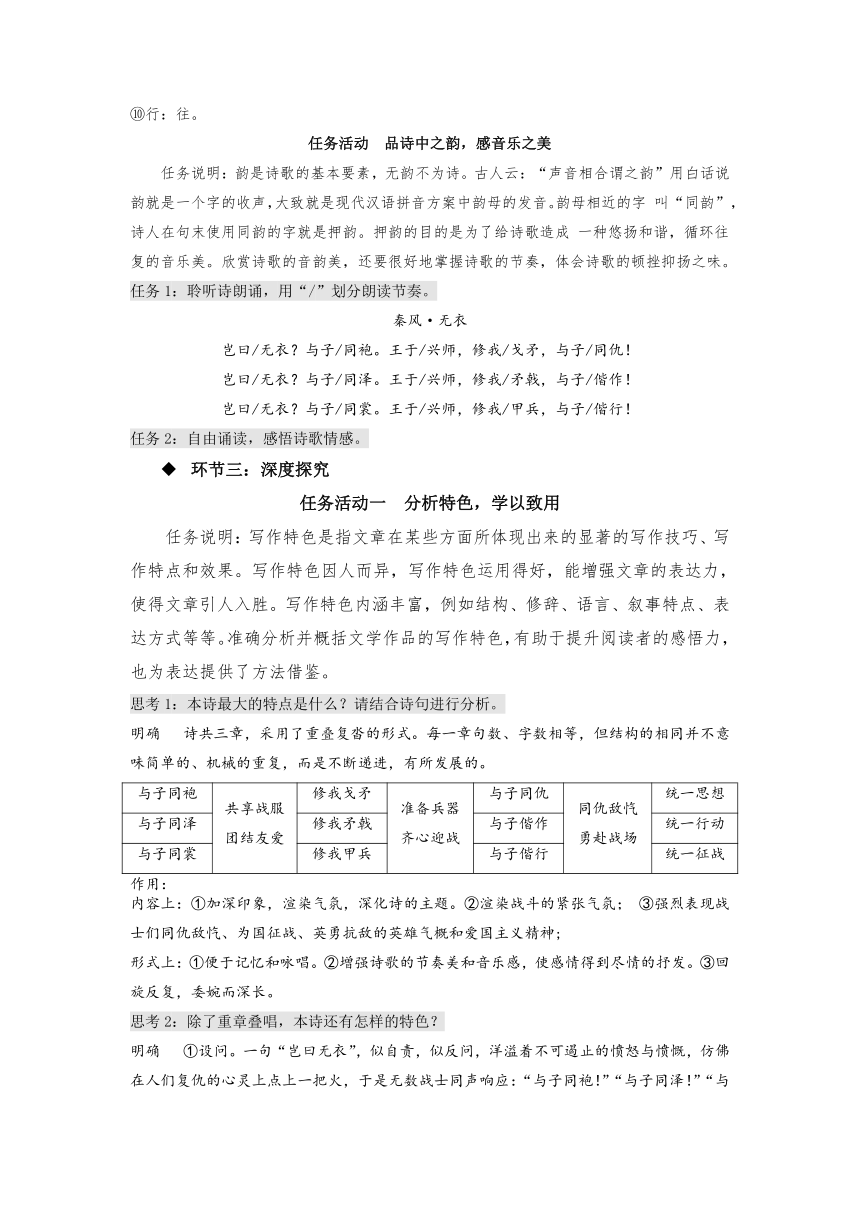

思考1:本诗最大的特点是什么?请结合诗句进行分析。

明确 诗共三章,采用了重叠复沓的形式。每一章句数、字数相等,但结构的相同并不意味简单的、机械的重复,而是不断递进,有所发展的。

与子同袍 共享战服 团结友爱 修我戈矛 准备兵器 齐心迎战 与子同仇 同仇敌忾 勇赴战场 统一思想

与子同泽 修我矛戟 与子偕作 统一行动

与子同裳 修我甲兵 与子偕行 统一征战

作用:

内容上:①加深印象,渲染气氛,深化诗的主题。②渲染战斗的紧张气氛; ③强烈表现战士们同仇敌忾、为国征战、英勇抗敌的英雄气概和爱国主义精神;

形式上:①便于记忆和咏唱。②增强诗歌的节奏美和音乐感,使感情得到尽情的抒发。③回旋反复,委婉而深长。

思考2:除了重章叠唱,本诗还有怎样的特色?

明确 ①设问。一句“岂曰无衣”,似自责,似反问,洋溢着不可遏止的愤怒与愤慨,仿佛在人们复仇的心灵上点上一把火,于是无数战士同声响应:“与子同袍!”“与子同泽!”“与子同裳!” 有呼唤有应答,有强烈的现场感,能激发人们的爱国热情。表现了人民团结一致、共同对敌的英雄气概。

②语言富有强烈的动作性。“修我戈矛!”“修我矛戟!”“修我甲兵!”使人想像到战士们在磨刀擦枪、舞戈挥戟的热烈场面。这样的诗句,可以歌,可以舞,堪称激动人心的话剧。

思考3:“王于兴师”在文中有何作用?它与“问答”有无逻辑事理关系?文章把它置后有何作用?

明确 交代事件发生的直接原因,逻辑上有前后关系,文章把它置后补充交代,先“议”后“叙”,目的有二:①避免平铺直叙,增强文势;②激发爱国热情,突出为国而战的斗争精神;

思考4:试体会整首诗歌的情感。

明确 这是一首激昂慷慨、同仇敌忾的战歌,表现了秦国军民团结互助、共御外侮的高昂士气和乐观精神,其独具矫健而爽朗的风格正是秦人爱国主义精神的反映。

任务活动二 品读内涵,把握真谛

任务说明:语言是作者表达思想和情感的外在载体,不仅在形式上会有修辞、表现手法等方面的变化,而且在内涵上往往也是多重的,既有比较浅白的字面意思,还有寄寓其中的深刻内涵。把语句拿来细细揣摩,品味,才能够更加真切的理解作者的内心。

思考1:辨析诗歌中不同的“衣”。

明确 “袍”:秦国士兵御寒所穿的是袍,较一般人所穿的袍稍短,白天穿在身上,到了夜晚则可以当被子来用。

“泽”:同“襗”,贴身穿的衣服。《释名》:“汗衣,近身受汗之衣也。《诗》谓之泽。作之用布六尺,裁足覆胸背。汗衣滋液,故谓之泽”

“裳”:“裙,下裳”。古代男女皆着裳。军人的战裳常常以皮革做衣料,即所谓“甲裳”。

思考2:衣食住行中,“衣”在第一位,它向来不仅是简单的一件衣服,更是一种生活。你从袍”“泽”“裳”中读出战士们怎样的生活?

明确 本诗中之“衣”从外到内,从上至下,是战时士兵必不可少的装备。风餐露宿中,借袍来积蓄温暖;千里奔驰中,当热汗打湿时,靠泽来抵御渗骨的寒气;短兵相接中,利用裳来抵御伤害。“同袍”“同泽”“同裳”,一唱三叹,让带有铠甲的战衣消减了冰冷,融入了人性,在衣中不断加入袍泽深情,战士们在残酷的战争中生死相“衣”。

总结

《无衣》是一首赋体诗 ,用“赋”的表现手法,在铺陈复唱中直接表现战士们激昂慷慨、豪迈乐观及热情互助的精神,表现出同仇敌忾、舍生忘死、英勇抗敌、保卫家园的勇气,其独具矫健而爽朗的风格正是秦人爱国主义精神的反映。

拓展

林则徐:苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。

在中华民族面临沦入半殖民地的紧要关头,他挺身而出,“置祸福荣辱于度外”,坚决实行禁烟,抵抗外国武装侵略,捍卫了国家主权和领土。

抗美援朝志愿军:我们把该打的仗都打了。

你懂七连吗?你知道七连多少次从尸山血海中爬起来,抱着战友残缺的躯体,看着支离破碎的连旗。千军万马在喊胜利,在喊万岁,七连没有声音,它只是埋好战友,包上伤口,跟自己说又活下来了,还得打下去。——电影《长津湖》台词

任务活动三 比较阅读,拓展延伸

任务说明:同样一个题材,不同作者会选择不同的形式加以表现,不用的语言加以呈现;同一体裁,不同时间会有不同的情感寄寓和志趣表达。文学的“和而不同”的美学观念,从未过时。将相关作品放在一起进行对比阅读,可以拓宽品读者的情感体验,加深对主题的认识,鉴赏不同的艺术手法。

对比阅读第一组:

从军行(唐)

杨炯

烽火照西京,心中自不平。牙璋①辞凤阙②,铁骑绕龙城。

雪暗凋旗画,风多杂鼓声。宁为百夫长,胜作一书生。

注①古代发兵所用之兵符,分为两块,相合处呈牙状,朝廷和主帅各执其半。此指代奉命出征的将帅。②宫阙名。汉建章宫的圆阙上有金凤,故以凤阙指皇宫。

思考:面对外敌入侵,人们同仇敌忾,誓死保家卫国,两首诗都表现了可贵的家国情怀,但在表现手法上却有明显不同,请请结合相关诗句作出分析。

《无衣》:①全诗采用了《诗经》常见的重章复沓(迭唱)的结构形式,既突出了音韵和谐之美,又起到了加强情感抒发的作用。②诗歌采用问答式的句法和强烈动作性的语言,情感充沛激动人心。③赋的手法等。

《从军行》:全诗首句为虚实结合,以虚写实;第二句及尾联直抒胸臆;其间运用借代、反衬等多种修辞,综合表达诗人奋勇参军、保家卫国的情怀。

对比阅读第二组:

岁暮

【唐】杜甫

岁暮远为客,边隅还用兵。

烟尘犯雪岭,鼓角动江城。

天地日流血,朝廷谁请缨?

济时敢爱死?寂寞壮心惊!

思考:两首诗都表达爱国主义精神,但情感各异。请简要分析

明确 ①《无衣》这是一首激昂慷慨、同仇敌忾的战歌,表现了秦国军民团结互助、共御外侮的高昂士气和乐观精神。

②《岁暮》表达了诗人对朝廷里懦弱无能的大臣们的谴责;抒发了自己报国无门的苦闷。

环节四:思考延伸

材料一:

家国天下是中华文化无论走向何方都割舍不了的道德前提和伦理情结。它指涉三种伦理实体:家是本源而直接的伦理实体,是最小的共同体;天下是普遍而抽象的伦理实体,是最大的共同体;国作为现实的伦理实体,既是家的扩展,又关联着天下之想象。家国天下是中华传统文化的道德诠释的中心,它使中国人在不同的实践境域中,无论是作为家人、国人还是作为天下人,都与其所在的世界结成唇齿相依的关联。

中华文化中各种共同体的道德前提离不开家国天下的伦理情结。以此观家、观国、观天下,就是用一种关联性思维把个体与整体相贯通的家国天下的伦理观。用这种伦理观看待家国天下,则一切共同体都是相互关联的命运共同体。从家国天下到命运共同体的内在延展看,中华文化作为世界文明体系的一部分,内蕴着一种走向世界的伦理情结,并由此预设了中华文化走出去的精神轨迹。

共同体的想象是中华文化礼治德治之本和文明教化之根。它从历史深处走来,构成了中华文化将个人命运与共同体整体命运相融贯的伦理型文化特质。中华文化的根脉深植于共同体之中。所谓家国同构,移家为国,移孝为忠,进而在家国之上,扩展为一种公天下的世界意识。这使中国人的世界观或天下观成为一种本于家国同时又大于家国或高于家国的世界意识,使得中国人的价值观内蕴着一种对人类命运共同体的伦理自觉。

——(节选自田海平《从家国天下到命运共同体》)

材料二:

中华民族的家国情怀指向“天下情怀”。在谈到“天下”的时候,中国古代总是将它和“公”与“太平”联系在一起,表现出非常可贵的平等、友爱、和平理念。《老子》说:“修之于天下,其德乃普。”认为只有以天下为怀,其德才能称得上“普”。《管子》云:“以家为家,以乡为乡,以国为国,以天下为天下。”他的意思是,处理不同的事,要有不同的胸怀,处理到天下事,要有天下胸怀。《礼记》引录孔子的话——“天下为公”。“公”可以理解为公正、公平、合理,强调人与人之间、诸侯国与诸侯国之间、诸侯国与中央政权之间的相处,要友爱,要互利,要公平。

宋代大儒张载则提出“为万世开太平”。天下太平是天下公平基础上的提升。太平有两义:一是人与自然之间和谐,这中间含有生态平衡之义;二是人与人之间和谐,由于“太平”概念视界阔大,这种人与人之间的和谐主要指国与国之间的友好相处,这种友好相处就是没有战争。张载提出的“为万世开太平”的理念,最重要意义不在于提出了“太平”的理念,而在于这一理念认为,这种太平不能只是一时的,而应是“万世”的。换句话说,张载要的是永久的太平。这万世的太平、永久的太平如何来?张载提出“开”这一重要理念。既然是“开”就不能靠等,靠恩赐,事实是太平等不来,也没有谁能恩赐。“开”,就是开拓、开发、开创。它需要最大的努力、最高的智慧,必要时也会有最大的牺牲。

家国情怀以及家国情怀的放大版——天下情怀,是中华美学精神的内核。这一精神在范仲淹的名文《岳阳楼记》里得到彰显。在同一个时期,张载倡言“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,而曾让张载师事之的范仲淹则高唱:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”由于种种原因,张载、范仲淹的愿望也都只能体现在有限的实践中,而绝大部分只是作为一种梦想而存在。然而,在今天,时代不同了。中华民族遇到了从来没有过的历史机遇。振兴中华不再只是梦,而是正在真正化为现实。在举国上下都在为实现中华民族伟大复兴中国梦砥砺奋斗的今天,我们的诗人、作家、艺术家、美学家是不是应该有不负时代的新作为新创造呢?回答无疑是肯定的。

——(节选自陈望衡《中国美学的“家国情怀”》)

材料三:

家族观念基于血缘的原初信赖关系,安土重迁的中国农耕文明进一步充实了家族的机能。人伦情感亦因血缘而来,在情感依托的层面上,家的意义超越任何经济的“成本—收益”分析。现代社会主张的公共精神与家庭伦理的建设并不矛盾。正如搬用熟人社会的伦理原则到陌生人社会是不合理的,反过来将陌生人社会的规则搬用到家庭也是不合理的。关键是如何能够在不同的关系当中正确切换。在现代化生产和协作上依照公共理性、法制精神;在家庭与私人领域,弘扬孝悌之道,忠恕相待,爱敬相与。这要求对家庭伦理和孝道进行理性的阐发和合理的引导,使得家庭伦理与公共理性彼此呼应。

在新的历史条件下家与国的根本利益是一致的。家是社会的细胞,国是维护家的外部屏障,家国的良性互动与发展有利于促进整个社会的稳定与协调。儒家家国天下的教化传统历史地塑造了中国人的内在人格与精神世界,《中庸》的“修齐治平”深入到一代代中国人的内心世界,内化为热爱祖国与家园的担当精神。在今天,心怀家国天下便是个体对国家和人民的热爱与忧患意识,是主动追求民族统一、国富民强的精神,也是国家认同感和责任意识的来源。

——(节选自金香花《“家国天下”观念的历史形成及其现代意义》)

思考:我们今天应当如何践行“家国天下”观?请结合三则材料谈谈你的看法。

明确 ①继承并发扬中华传统文化中“家国天下”的价值观念,积极投身于人类命运共同体的建设实践;②厚植家国情怀,追求“天下为公”“天下太平”,抓住机遇,努力创造,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量;③将传统的家庭伦理原则和现代社会的公共理性、法制精神有机结合起来,爱国爱家,勇于担当。

课后作业

完成同步资源的《课后巩固》

收获 不足

①《无衣》产生于秦地。该诗反复咏唱:怎么能说没有衣服穿呢?我的衣服跟你共享。修好我们的铠甲和兵器,我跟你一同奔赴战场。诗歌既表现了慷慨赴敌、同仇敌忾的豪情,也表现了战士之间深厚的情谊。

②朱熹评价这首诗,强调它体现了秦人“尚气概,先勇力,忘生轻死”的气魄和“与子同仇”的“欢爱之心”。诵读这首诗,注意体会质朴诗句中蕴含的真挚情感。

1.了解《诗经》有关的基础知识,积累文化常识;

2.掌握诗经重章叠句的形式特点,掌握四言诗的诵读节拍。

3.体会主人公乐于为国效力的无私品质和浓郁的家国情怀。

鉴赏重章叠句的艺术形式,感悟诗歌情感。

情景导入

大家印象中的军中战歌是什么样的?

国破山河在,城春草木深。——杜甫《春望》

角声满天秋色里,塞上胭脂凝夜紫。——李贺《雁门太守行》

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。---辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。——王昌龄《从军行》

一将功成万骨枯!正是千千万万普通战士们的团结一致,才有那些将领们的高光时刻,一将功成,万众努力。

环节一:知人论世

1.走近《诗经》

《秦风·无衣》是中国古代第一部诗歌总集《诗经》中的一首诗。《诗经》,是中国古代诗歌开端,最早的一部诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶(前11世纪至前6世纪)的诗歌,共311篇,其中6篇为笙诗,即只有标题,没有内容,称为笙诗六篇(《南陔》、《白华》、《华黍》、《由庚》、《崇丘》、《由仪》),反映了周初至周晚期约五百年间的社会面貌。

2.《诗经》 “六义”

风、雅、颂、赋、比、兴

内容 风 出自各地的民歌,是《诗经》中的精华部分有对爱情、劳动等美好事物的吟唱,也有怀故土、思征人及反压迫、反欺凌的怨叹与愤怒,常用复沓的手法来反复咏叹,一首诗中的各章往往只有几个字不同,表现了民歌的特色。

雅 分为《大雅》、《小雅》,多为贵族祭祀之诗歌,祈丰年、颂祖德。《大雅》的作者是贵族文人,但对现实政治有所不满,除了宴会乐歌、祭祀乐歌和史诗而外,也写出了一些反映人民愿望的讽刺诗。《小雅》中也有部分民歌。

颂 则为宗庙祭祀之诗歌。《雅》、《颂》中的诗歌对于考察早期历史、宗教与社会有很大价值。

手法 赋 是直接铺陈叙述。朱熹《诗集传》“赋者,敷也,敷陈其事而直言之也”。

比 “比者,以彼物比此物也。”即比喻,明喻和暗喻均属此类。

兴 “兴者,先言他物以引起所咏之词也。”即起兴,用其他东西引出要说的内容。

3.写作背景

《无衣》选自十五《国风》中的秦风,属于秦国民歌。公元前771年,周幽王奢侈淫逸,朝政腐败黑暗,统治集团内讧,造成国弱兵残。周幽王岳父申侯趁机勾结西戎犬戎攻入国都,幽王死,周域大半沦落,于是平王举室东迁。勇武善战的秦地人民,眼看沦陷的国土将要遭到敌人的蹂躏,便纷纷响应秦襄王兴师御敌的号召,保家卫国,参军参战,一鼓作气击退了侵扰的贼兵。《无衣》便是在此历史背景下所产生的,是一首秦国人民慷慨从军、抗击西戎入侵的军中歌谣。本诗标题“无衣”的意思是说当时军情紧急,征衣一时难以齐备。

环节二:初读感悟

(一)预习检查:

1.明确字音

矛戟(jǐ) 偕作(xié) 同裳(cháng)

2.解释词义

①袍:长袍,即今之斗篷。

②王:此指秦君。一说指周天子。

③于:语助词。

④兴师:起兵。

⑤修:整治。

⑥同仇:同伴。一说共同对敌。

⑦泽:通“襗”,贴身内衣,如今之汗衫。

⑧裳:下衣,此指战裙。

⑨甲兵:铠甲与兵器。

⑩行:往。

任务活动 品诗中之韵,感音乐之美

任务说明:韵是诗歌的基本要素,无韵不为诗。古人云:“声音相合谓之韵”用白话说 韵就是一个字的收声,大致就是现代汉语拼音方案中韵母的发音。韵母相近的字 叫“同韵”,诗人在句末使用同韵的字就是押韵。押韵的目的是为了给诗歌造成 一种悠扬和谐,循环往复的音乐美。欣赏诗歌的音韵美,还要很好地掌握诗歌的节奏,体会诗歌的顿挫抑扬之味。

任务1:聆听诗朗诵,用“/”划分朗读节奏。

秦风·无衣

岂曰/无衣?与子/同袍。王于/兴师,修我/戈矛,与子/同仇!

岂曰/无衣?与子/同泽。王于/兴师,修我/矛戟,与子/偕作!

岂曰/无衣?与子/同裳。王于/兴师,修我/甲兵,与子/偕行!

任务2:自由诵读,感悟诗歌情感。

环节三:深度探究

任务活动一 分析特色,学以致用

任务说明:写作特色是指文章在某些方面所体现出来的显著的写作技巧、写作特点和效果。写作特色因人而异,写作特色运用得好,能增强文章的表达力,使得文章引人入胜。写作特色内涵丰富,例如结构、修辞、语言、叙事特点、表达方式等等。准确分析并概括文学作品的写作特色,有助于提升阅读者的感悟力,也为表达提供了方法借鉴。

思考1:本诗最大的特点是什么?请结合诗句进行分析。

明确 诗共三章,采用了重叠复沓的形式。每一章句数、字数相等,但结构的相同并不意味简单的、机械的重复,而是不断递进,有所发展的。

与子同袍 共享战服 团结友爱 修我戈矛 准备兵器 齐心迎战 与子同仇 同仇敌忾 勇赴战场 统一思想

与子同泽 修我矛戟 与子偕作 统一行动

与子同裳 修我甲兵 与子偕行 统一征战

作用:

内容上:①加深印象,渲染气氛,深化诗的主题。②渲染战斗的紧张气氛; ③强烈表现战士们同仇敌忾、为国征战、英勇抗敌的英雄气概和爱国主义精神;

形式上:①便于记忆和咏唱。②增强诗歌的节奏美和音乐感,使感情得到尽情的抒发。③回旋反复,委婉而深长。

思考2:除了重章叠唱,本诗还有怎样的特色?

明确 ①设问。一句“岂曰无衣”,似自责,似反问,洋溢着不可遏止的愤怒与愤慨,仿佛在人们复仇的心灵上点上一把火,于是无数战士同声响应:“与子同袍!”“与子同泽!”“与子同裳!” 有呼唤有应答,有强烈的现场感,能激发人们的爱国热情。表现了人民团结一致、共同对敌的英雄气概。

②语言富有强烈的动作性。“修我戈矛!”“修我矛戟!”“修我甲兵!”使人想像到战士们在磨刀擦枪、舞戈挥戟的热烈场面。这样的诗句,可以歌,可以舞,堪称激动人心的话剧。

思考3:“王于兴师”在文中有何作用?它与“问答”有无逻辑事理关系?文章把它置后有何作用?

明确 交代事件发生的直接原因,逻辑上有前后关系,文章把它置后补充交代,先“议”后“叙”,目的有二:①避免平铺直叙,增强文势;②激发爱国热情,突出为国而战的斗争精神;

思考4:试体会整首诗歌的情感。

明确 这是一首激昂慷慨、同仇敌忾的战歌,表现了秦国军民团结互助、共御外侮的高昂士气和乐观精神,其独具矫健而爽朗的风格正是秦人爱国主义精神的反映。

任务活动二 品读内涵,把握真谛

任务说明:语言是作者表达思想和情感的外在载体,不仅在形式上会有修辞、表现手法等方面的变化,而且在内涵上往往也是多重的,既有比较浅白的字面意思,还有寄寓其中的深刻内涵。把语句拿来细细揣摩,品味,才能够更加真切的理解作者的内心。

思考1:辨析诗歌中不同的“衣”。

明确 “袍”:秦国士兵御寒所穿的是袍,较一般人所穿的袍稍短,白天穿在身上,到了夜晚则可以当被子来用。

“泽”:同“襗”,贴身穿的衣服。《释名》:“汗衣,近身受汗之衣也。《诗》谓之泽。作之用布六尺,裁足覆胸背。汗衣滋液,故谓之泽”

“裳”:“裙,下裳”。古代男女皆着裳。军人的战裳常常以皮革做衣料,即所谓“甲裳”。

思考2:衣食住行中,“衣”在第一位,它向来不仅是简单的一件衣服,更是一种生活。你从袍”“泽”“裳”中读出战士们怎样的生活?

明确 本诗中之“衣”从外到内,从上至下,是战时士兵必不可少的装备。风餐露宿中,借袍来积蓄温暖;千里奔驰中,当热汗打湿时,靠泽来抵御渗骨的寒气;短兵相接中,利用裳来抵御伤害。“同袍”“同泽”“同裳”,一唱三叹,让带有铠甲的战衣消减了冰冷,融入了人性,在衣中不断加入袍泽深情,战士们在残酷的战争中生死相“衣”。

总结

《无衣》是一首赋体诗 ,用“赋”的表现手法,在铺陈复唱中直接表现战士们激昂慷慨、豪迈乐观及热情互助的精神,表现出同仇敌忾、舍生忘死、英勇抗敌、保卫家园的勇气,其独具矫健而爽朗的风格正是秦人爱国主义精神的反映。

拓展

林则徐:苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。

在中华民族面临沦入半殖民地的紧要关头,他挺身而出,“置祸福荣辱于度外”,坚决实行禁烟,抵抗外国武装侵略,捍卫了国家主权和领土。

抗美援朝志愿军:我们把该打的仗都打了。

你懂七连吗?你知道七连多少次从尸山血海中爬起来,抱着战友残缺的躯体,看着支离破碎的连旗。千军万马在喊胜利,在喊万岁,七连没有声音,它只是埋好战友,包上伤口,跟自己说又活下来了,还得打下去。——电影《长津湖》台词

任务活动三 比较阅读,拓展延伸

任务说明:同样一个题材,不同作者会选择不同的形式加以表现,不用的语言加以呈现;同一体裁,不同时间会有不同的情感寄寓和志趣表达。文学的“和而不同”的美学观念,从未过时。将相关作品放在一起进行对比阅读,可以拓宽品读者的情感体验,加深对主题的认识,鉴赏不同的艺术手法。

对比阅读第一组:

从军行(唐)

杨炯

烽火照西京,心中自不平。牙璋①辞凤阙②,铁骑绕龙城。

雪暗凋旗画,风多杂鼓声。宁为百夫长,胜作一书生。

注①古代发兵所用之兵符,分为两块,相合处呈牙状,朝廷和主帅各执其半。此指代奉命出征的将帅。②宫阙名。汉建章宫的圆阙上有金凤,故以凤阙指皇宫。

思考:面对外敌入侵,人们同仇敌忾,誓死保家卫国,两首诗都表现了可贵的家国情怀,但在表现手法上却有明显不同,请请结合相关诗句作出分析。

《无衣》:①全诗采用了《诗经》常见的重章复沓(迭唱)的结构形式,既突出了音韵和谐之美,又起到了加强情感抒发的作用。②诗歌采用问答式的句法和强烈动作性的语言,情感充沛激动人心。③赋的手法等。

《从军行》:全诗首句为虚实结合,以虚写实;第二句及尾联直抒胸臆;其间运用借代、反衬等多种修辞,综合表达诗人奋勇参军、保家卫国的情怀。

对比阅读第二组:

岁暮

【唐】杜甫

岁暮远为客,边隅还用兵。

烟尘犯雪岭,鼓角动江城。

天地日流血,朝廷谁请缨?

济时敢爱死?寂寞壮心惊!

思考:两首诗都表达爱国主义精神,但情感各异。请简要分析

明确 ①《无衣》这是一首激昂慷慨、同仇敌忾的战歌,表现了秦国军民团结互助、共御外侮的高昂士气和乐观精神。

②《岁暮》表达了诗人对朝廷里懦弱无能的大臣们的谴责;抒发了自己报国无门的苦闷。

环节四:思考延伸

材料一:

家国天下是中华文化无论走向何方都割舍不了的道德前提和伦理情结。它指涉三种伦理实体:家是本源而直接的伦理实体,是最小的共同体;天下是普遍而抽象的伦理实体,是最大的共同体;国作为现实的伦理实体,既是家的扩展,又关联着天下之想象。家国天下是中华传统文化的道德诠释的中心,它使中国人在不同的实践境域中,无论是作为家人、国人还是作为天下人,都与其所在的世界结成唇齿相依的关联。

中华文化中各种共同体的道德前提离不开家国天下的伦理情结。以此观家、观国、观天下,就是用一种关联性思维把个体与整体相贯通的家国天下的伦理观。用这种伦理观看待家国天下,则一切共同体都是相互关联的命运共同体。从家国天下到命运共同体的内在延展看,中华文化作为世界文明体系的一部分,内蕴着一种走向世界的伦理情结,并由此预设了中华文化走出去的精神轨迹。

共同体的想象是中华文化礼治德治之本和文明教化之根。它从历史深处走来,构成了中华文化将个人命运与共同体整体命运相融贯的伦理型文化特质。中华文化的根脉深植于共同体之中。所谓家国同构,移家为国,移孝为忠,进而在家国之上,扩展为一种公天下的世界意识。这使中国人的世界观或天下观成为一种本于家国同时又大于家国或高于家国的世界意识,使得中国人的价值观内蕴着一种对人类命运共同体的伦理自觉。

——(节选自田海平《从家国天下到命运共同体》)

材料二:

中华民族的家国情怀指向“天下情怀”。在谈到“天下”的时候,中国古代总是将它和“公”与“太平”联系在一起,表现出非常可贵的平等、友爱、和平理念。《老子》说:“修之于天下,其德乃普。”认为只有以天下为怀,其德才能称得上“普”。《管子》云:“以家为家,以乡为乡,以国为国,以天下为天下。”他的意思是,处理不同的事,要有不同的胸怀,处理到天下事,要有天下胸怀。《礼记》引录孔子的话——“天下为公”。“公”可以理解为公正、公平、合理,强调人与人之间、诸侯国与诸侯国之间、诸侯国与中央政权之间的相处,要友爱,要互利,要公平。

宋代大儒张载则提出“为万世开太平”。天下太平是天下公平基础上的提升。太平有两义:一是人与自然之间和谐,这中间含有生态平衡之义;二是人与人之间和谐,由于“太平”概念视界阔大,这种人与人之间的和谐主要指国与国之间的友好相处,这种友好相处就是没有战争。张载提出的“为万世开太平”的理念,最重要意义不在于提出了“太平”的理念,而在于这一理念认为,这种太平不能只是一时的,而应是“万世”的。换句话说,张载要的是永久的太平。这万世的太平、永久的太平如何来?张载提出“开”这一重要理念。既然是“开”就不能靠等,靠恩赐,事实是太平等不来,也没有谁能恩赐。“开”,就是开拓、开发、开创。它需要最大的努力、最高的智慧,必要时也会有最大的牺牲。

家国情怀以及家国情怀的放大版——天下情怀,是中华美学精神的内核。这一精神在范仲淹的名文《岳阳楼记》里得到彰显。在同一个时期,张载倡言“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,而曾让张载师事之的范仲淹则高唱:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”由于种种原因,张载、范仲淹的愿望也都只能体现在有限的实践中,而绝大部分只是作为一种梦想而存在。然而,在今天,时代不同了。中华民族遇到了从来没有过的历史机遇。振兴中华不再只是梦,而是正在真正化为现实。在举国上下都在为实现中华民族伟大复兴中国梦砥砺奋斗的今天,我们的诗人、作家、艺术家、美学家是不是应该有不负时代的新作为新创造呢?回答无疑是肯定的。

——(节选自陈望衡《中国美学的“家国情怀”》)

材料三:

家族观念基于血缘的原初信赖关系,安土重迁的中国农耕文明进一步充实了家族的机能。人伦情感亦因血缘而来,在情感依托的层面上,家的意义超越任何经济的“成本—收益”分析。现代社会主张的公共精神与家庭伦理的建设并不矛盾。正如搬用熟人社会的伦理原则到陌生人社会是不合理的,反过来将陌生人社会的规则搬用到家庭也是不合理的。关键是如何能够在不同的关系当中正确切换。在现代化生产和协作上依照公共理性、法制精神;在家庭与私人领域,弘扬孝悌之道,忠恕相待,爱敬相与。这要求对家庭伦理和孝道进行理性的阐发和合理的引导,使得家庭伦理与公共理性彼此呼应。

在新的历史条件下家与国的根本利益是一致的。家是社会的细胞,国是维护家的外部屏障,家国的良性互动与发展有利于促进整个社会的稳定与协调。儒家家国天下的教化传统历史地塑造了中国人的内在人格与精神世界,《中庸》的“修齐治平”深入到一代代中国人的内心世界,内化为热爱祖国与家园的担当精神。在今天,心怀家国天下便是个体对国家和人民的热爱与忧患意识,是主动追求民族统一、国富民强的精神,也是国家认同感和责任意识的来源。

——(节选自金香花《“家国天下”观念的历史形成及其现代意义》)

思考:我们今天应当如何践行“家国天下”观?请结合三则材料谈谈你的看法。

明确 ①继承并发扬中华传统文化中“家国天下”的价值观念,积极投身于人类命运共同体的建设实践;②厚植家国情怀,追求“天下为公”“天下太平”,抓住机遇,努力创造,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量;③将传统的家庭伦理原则和现代社会的公共理性、法制精神有机结合起来,爱国爱家,勇于担当。

课后作业

完成同步资源的《课后巩固》

收获 不足