万有引力定律及万有引力理论的成就 教案

文档属性

| 名称 | 万有引力定律及万有引力理论的成就 教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-02-23 13:27:42 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

《万有引力定律及万有引力理论的成就》教学设计

课题 万有引力定律及万有引力理论的成就 单元 必修2 第七章万有引力与宇宙 第2节第3节 学科 高中物理 年级 高一

教材分析 万有引力定律的发现过程犹如一部壮丽的科学史诗,它歌颂了前辈科学家的科学精神,也展现了科学发展过程中科学家们富有创造性而又严谨的科学思维,是发展学生思维能力难得的好材料,本节课内容充分利用这些材料发展学生的科学思维能力。教科书在尊重历史事实的前提下,通过一些逻辑思维的铺垫,让学生以自己现有的知识基础身于历史的背景下,经历一次“发现”万有引力的过程:从上述物理学史进程中,可以看出《万有引力定律》这节内容是对上两节课教学内容的进一步推演,并与之构成本章的第一单元内容。同时,本节内容也是下节课教学内容的基础,是本章的教学重点,在高中物理中占有重要地位。

学生分析 从知识结构来看,在学习万有引力定律前,学生已经对力、重力、向心力、太阳对行星的引力、加速度、重力加速度(即自由落体运动的加速度)、向心加速度等概念有了较好的理解,并且掌握自由落体运动和圆周运动等运动规律,能熟练运动牛顿运动定律解决动力学问题。已经完全具备深入探究和学习万有引力定律的起点能力。从知识建构的历史进程来看,在上一节中学生经历了太阳与行星间引力的探究过程,从中向学生渗透了发现问题、提出问题、猜想假设、推理论证等方法思想,依照学生的认知心理特点,同时根据上节课“说一说”中的问题,很容易在他们脑中形成这样一个问题:太阳与行星间引力规律是否适用于我们与地球间的相互作用?从而为我们进一步演绎万有引力定律“发现之旅”,确定了转接点,也引入本节新课内容。然高一学生其思维方式容易停滞在知识接受层面,而忽视概念间、规律间的相互联系,且很多学生不能建立明确的动态的物理图像或物理情景,进而无法通过同化和顺应,完成知识的建构过程。因此,在教学过程中要注重从学生实际入手,依据学生认知规律,注重创设物理情景,创造和谐、民主、自由课堂气氛,进行探究教学。

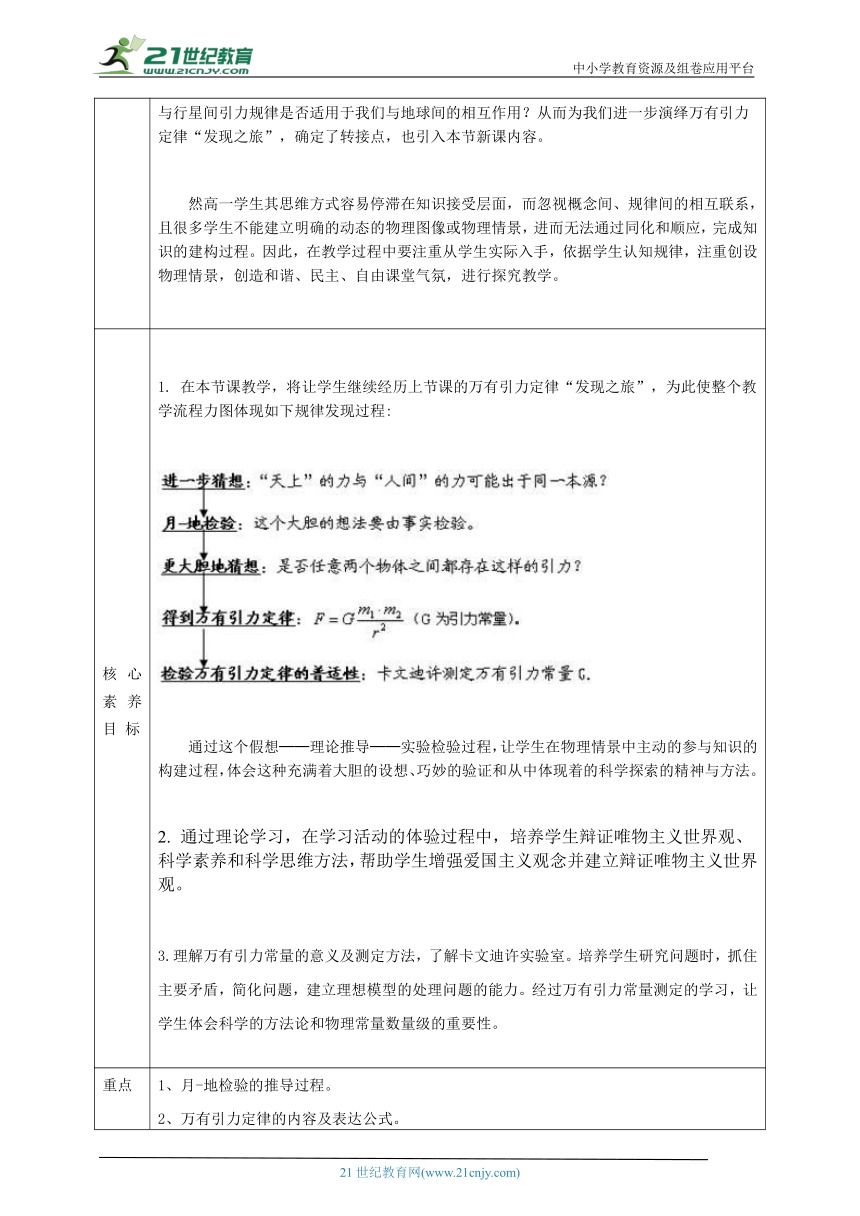

核心素养目 标 在本节课教学,将让学生继续经历上节课的万有引力定律“发现之旅”,为此使整个教学流程力图体现如下规律发现过程:通过这个假想──理论推导──实验检验过程,让学生在物理情景中主动的参与知识的构建过程,体会这种充满着大胆的设想、巧妙的验证和从中体现着的科学探索的精神与方法。通过理论学习,在学习活动的体验过程中,培养学生辩证唯物主义世界观、科学素养和科学思维方法,帮助学生增强爱国主义观念并建立辩证唯物主义世界观。3.理解万有引力常量的意义及测定方法,了解卡文迪许实验室。培养学生研究问题时,抓住主要矛盾,简化问题,建立理想模型的处理问题的能力。经过万有引力常量测定的学习,让学生体会科学的方法论和物理常量数量级的重要性。

重点 1、月-地检验的推导过程。2、万有引力定律的内容及表达公式。

难点 对万有引力定律的理解。2、使学生能把地面上的物体所受重力与其他星球与地球之间存在的引力是同性质的力联系起来。

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 [问题1]通过上节的分析,我们已经知道了我们太阳与行星间的引力规律,那么:行星为什么能够绕太阳运转而不会飞离太阳?[问题2]行星与太阳间的引力与什么因素有关?[问题3]可以根据哪些已知规律推导出推出太阳与行星间的引力遵从的是什么样的规律?[问题4]公式中的G是比例系数,F是太阳和行星之间的引力,正是太阳和行星之间的引力使得行星不能飞离太阳。那么大家想到过,又是什么力使得地面的物体不能离开地球,总要落回地面呢?为了研究这个问题,下面我们继续来体验一下:牛顿发现万有引力定律的思维过程。 (引导学生回答,教师及时纠正补充)行星与太阳间的引力提供作为行星绕太阳近似圆周运动的向心力,从而使得行星不能飞离太阳。行星与太阳间的引力F与太阳和行星之间的距离r,行星质量m和太阳质量M有关。 根据开普勒第一、第二定律和牛顿第三定律推出太阳与行星间的引力遵从的规律:。 通过上述回忆性问题,旨在让学生回忆上节课内容,回顾万有引力定律“发现之旅”前半程,从而为下半程“之旅”奠定基础,进而引出新课。

讲授新课 演示:将塑料制成且内部空心的苹果置于某位学生头顶不远处,静止释放。引导学生思考:1.苹果为什么只砸向这位同学,而不是砸向其他同学呢?2.那么受到重力又是怎么产生的呢? 3.地球对苹果的引力和太阳对行星的引力是否根本就是同一种力?若是这样,物体离地面越远,其受到地球的引力就应该越小,比如我们爬到高山上时,察觉到我们受到重力减小了?为什么?4.这样的高度比起天体之间的距离来说,简直太小了。如果我们再往远处设想,物体延伸到月球那么远,物体将会怎么样运动?于是我们可以提出这样的猜想:太阳对行星的引力,地球对月球的力,地球对地面上物体的力,也许真是同一种力,遵循相同的规律?思维探究与创新一:月-地检验假定上述猜想成立,月球和苹果的地位相当,则地球对月球的力与地球对苹果的力应该同样遵从“平方反比”律,即,那么月球轨道上的物体受到的引力比他在地面附近受到的引力要小。创设情景:在牛顿时代,重力加速度g、月-地的距离r、月球的公转周期T都能精确的测定,已知r=3.8×108m,T=27 .3天,g=9.8m/s2,月球轨道半径即月-地的距离r为地球半径R的60倍,那么:①在月球轨道上的物体受到的引力F1是它在地面附近受到的引力F2 的几分之一? ②物体在月球轨道上的加速度a(月球公转的向心加速度)是它在地面附近下落的加速度g重力加速度(重力加速度)的几分之一? 可见:用数据说明上述设想的正确性,牛顿的设想经受了事实的检验,地球对月球的力,地球对地面物体的力真是同一种力。至此,平方反比律已经扩展到太阳与行星之间,地球与月球之间、地球对地面物体之间。知识构建与理解:万有引力定律既然太阳与行星之间,地球与月球之间、地球对地面物体之间具有与两个物体的质量成正比,跟它们的距离的二次方成反比的引力。那么我们可以更大胆设想:是否任何两个物体之间都存在这样的力?很可能有,只是因为我们身边的物体质量比天体的质量小得多,我们不易觉察罢了,于是我们可以把这一规律推广到自然界中任意两个物体间,即具有划时代意义的万有引力定律.提出问题,阅读教材:什么是万有引力?并举出实例。万有引力定律怎样反映物体之间相互作用的规律?其数学表达式如何?并注明每个符号的单位和物理意义。3.万有引力定律的适用条件是什么? 4.你认为万有引力定律的发现有何深远意义? 对万有引力定律的理解:A、普遍性:万有引力存在于任何两个物体之间,只不过一般物体的质量与星球相比太小了,他们之间的万有引力也非常小,完全可以忽略不计。相互性:两个物体相互作用的引力是一对作用力与反作用力。C、特殊性:两个物体间的万有引力和物体所在的空间及其他物体存在无关。D、适用性:只适用于两个质点间的引力,当物体之间的距离远大于物体本身时,物体可看成质点;当两物体是质量分布均匀的球体时,它们间的引力也可直接用公式计算,但式中的r是指两球心间的距离。技能应用与拓展:万有引力常量牛顿发现了万有引力定律,却没有给出引力恒量的数值。由于一般物体间的引力非常小,用实验测定极其困难。直到一百多年之后,才由英国的卡文迪许用精巧的扭秤测出。动画展示:(教材中没有,补充给学生,如右图)并介绍构造、演示实验过程,引导学生一起分析原理。 测引力(极小)转化为测引力矩,再转化为测石英丝扭转角度,最后转化为光点在刻度尺上移动的距离(较大)。根据预先求出的石英丝扭转力矩跟扭转角度的关系,可以证明出扭转力矩,进而求得引力,确定引力恒量的值G=6.754×10-11 N·m2/kg2。根据上述资料结合教材,思考问题:试比较卡文迪许测定引力常量的值G和现代引力常量G。并尝试说明卡文迪许在测G值时巧妙在哪里?引力常量的测定有何实际意义?实践探究:活动:请两名学生上讲台做个游戏:两人靠拢后离开三次以上。设问:既然自然界中任何两个物体间都有万有引力,那么在日常生活中,我们各自之间或人与物体之间,为什么都对这种作用没有任何感觉呢?创设情景:请估算这两位同学,相距1m远时它们间的万有引力多大?(可设他们的质量为50kg)2.已知地球的质量约为6.0×1024kg,地球半径为6.4×106m,请估算其中一位同学和地球之间的万有引力又是多大?3.已知地球表面的重力加速度,则其中这位同学所受重力是多少?并比较万有引力和重力?本题小结:由此可见通常物体间的万有引力极小,一般不易感觉到。而物体与天体间的万有引力(如人与地球)就不能忽略了。 (观察苹果的运动,启发学生提出问题,并进行思考讨论)1.由于重力方向竖直向下,苹果在其重力作用下,在这位同学头顶正上方可认为做竖直向下的自由落体运动。2.由于地球对苹果的吸引力而产生的。3.可能是同一种力。没有明显减弱,可能因为还不够远。 4.可能这个物体会象月球那样绕着地球运动。(通过创设情景中数据,让学生进行定量计算) ①设物体的质量为m在月球轨道上的物体受到的引力,物体在地面附近受到的,则有②设质量为m的物体在月球的轨道上运动的加速度(月球公转的向心加速度)为a,则,,r=60R,得,代入数据解得(提出问题,引导学生根据问题阅读教材P70-71,教师引导总结) 1.万有引力是普遍存在于宇宙中任何有质量的物体之间的相互吸引力。日对地、地对月、地对地面上物体的引力都是其实例。2.万有引力定律的内容是:宇宙间一切物体都是相互吸引的。两物体间的引力大小,跟它们的质量的乘积成下比,跟它们间的距离平方成反比. 式中各物理量的含义及单位:F为两个物体间的引力,单位:N.m1、m2分别表示两个物体的质量,单位:kgr为两个物体间的距离,单位:mG为万有引力常量:G=6.67×10-11 N·m2/kg2,它在数值上等于质量是1Kg的物体相距米时的相互作用力,单位:N·m2/kg2. 3.只适用于两个质点间的引力,当物体之间的距离远大于物体本身时,物体可看成质点;当两物体是质量分布均匀的球体时,它们间的引力也可直接用公式计算,但式中的r是指两球心间的距离。4.万有引力定律的发现有着重要的物理意义:它对物理学、天文学的发展具有深远的影响;它把地面上物体运动的规律和天体运动的规律统一起来;对科学文化发展起到了积极的推动作用,解放了人们的思想,给人们探索自然的奥秘建立了极大信心,人们有能力理解天地间的各种事物。(观察动画,阅读课本,思考问题,学生代表发表见解) 1.用扭秤的方法卡文迪许测定引力恒量比较精确。该实验精巧之处:将不易观察的微小变化量,转化为容易观察的显著变化量,再根据显著变化量与微小量的关系,算出微小变化量。2.卡文迪许在测定引力恒量G,表明万有引力定律适用于地面的任何两个物体,用实验方法进一步证明了万有引力定律的普适性;同时使得包括计算星体质量在内的关于万有引力定律的定量计算成为可能。活动:两位同学靠拢后离开三次以上. 学生思考回答:万有引力太小。根据情景中数据,学生进行估算:1.由万有引力定律得: 代入数据得:F1=1.7×10-7N2.由万有引力定律得:代入数据得:F2=493N3.,比较结果万有引力比重力大。原因是在地球表面上的物体所受万有引力可分解为重力和自转所需的向心力。 通过苹果自由下落的物理情景,唤醒学生脑中当年由苹果落地而引起遐想进而发现万有引力定律的故事情景,从而启发学生设问,使牛顿的想法能够激发学生的兴趣与想像力。通过创设情景,引导学生定量计算,用无可辩驳的事实证明猜想的正确性,增强学生的理性认识。启发学生更大胆的猜想,并在教师设问中,自主阅读教材,做到有的放矢, 最后引导学生讨论总结回答问题,在增强学生的科学表达能力的同时,让学生体会:物理学许多重大理论的发现,不是简单的实验总结,它需要直觉和想像力、大胆的猜想和假设,再引入合理的模型,深刻的洞察力、严谨的数学处理和逻辑思想,常常是一个充满曲折和艰辛的过程。通过动画展示和教师讲解,在教师设问下,组织学生进行讨论和分析,使学生体会到卡文迪许扭称实验精巧的方法,同时锻炼学生的信息处理能力。通过学生活动,使增加课堂的趣味性,调节气氛,进而顺利创设出一个物理情景,学生根据这个情景中的数据,进行估算和比较,从中锻炼学生的估算能力,体会万有引力常量数量级的重要性以及引力和重力差别。

课堂练习 素养智能检测(限时):1、关于半块砖与整块砖的重力加速度的关系,正确的说法是( )A.由于半块砖的质量是整块砖的一半,故半块砖的重力加速度是整块砖的2倍B.由于半块砖的重力是整块砖的一半,故半块砖的重力加速度是整块砖的一半C.同一地点的半块砖与整块砖的重力加速度相同,与其质量、重力无关D.无法确定二者间的关系2、关于万有引力常量G,以下说法正确的是( )A.在国际单位制中,G的单位是Nm2/kgB.在国际单位制中,G的数值等于两个质量各1kg的物体,相距1时的相互吸引力C.在不同星球上,G的数值不一样D.在不同的单位制中,G的数值不一样3、要使两物体间万有引力减小到原来的1/4,可采用的方法是( )A.使两物体的质量各减少一半,距离保持不变B.使两物体间距离增至原来的2倍,质量不变C.使其中一个物体质量减为原来的1/4,距离不变D.使两物体质量及它们之间的距离都减为原来的1/4 答题:C;BD;3.ABC 培养学生在限定时间里理论联系实际和应用能力

课堂小结 总结评价与反思(思维导图构建):请学生概括根据教师在小黑板上预设各知识点框架(如下图),用箭头连接成知识网络框架图,从而总结本节的内容。请一个同学到黑板上总结,其他同学在笔记本上总结,然后请同学评价黑板上的小结内容。 认真总结概括本节内容,完成知识网络框架图(如下图),并把自己这节课的体会写下来、比较黑板上的小结和自己的小结,进而进行生生互评。优化得出本节知识网络图:学生体验:发现万有引力定律的思维过程:假想──理论推导──实验检验。 通过黑板或多媒体展示本节课知识,在教师引导下,在学生讨论与互评中总结所学内容,从而帮助他们构建自己的知识框架,进而培养学生概括总结能力,以及交流、评估、协助的能力。培养学生知识的总结能力,形成知识网络体系。

板书

素养立意拓展 预习作业:《万有引力理论的成就》,(1)阅读教材“科学真实迷人”部分的内容,思考问题:在作业本上推导出地球质量的表达式,说明卡文迪许为什么能把自己的实验说成是“称量地球的重量”?(2)阅读教材“天体质量的计算”部分的内容,考虑下列问题:应用万有引力定律求解天体质量的基本思路是什么?求解天体质量的方程依据是什么?(3)阅读课文“发现未知天体”部分的内容,考虑以下问题:应用万有引力定律除可估算天体质量外,还可以在天文学上有何应用?应用万有引力定律发现了哪些行星?(当天完成)活动作业:第一学习小组整理世界航天发展史。第二学习小组整理中国航天发展史。搜集和选择最有代表性的图片与视频。制作PPT。在后一周的社团活动上展示交流。 【作业设计的思想】:通过学生自己预习和自己整理万有引力理论的成就,使学生主动体会人类在宇宙航行领域中的伟大成就,激发学生学习物理的热情。通过学生自己的搜集整理与交流,展示我国在航天方面的成就,激发学生的爱国热情,增强民族自信心和自豪感。感知人类探索宇宙的梦想,促使学生树立献身科学的人生观和价值观。

课后反思 在以往的一些教育理念和实践中,教科书是教学的中心,教师的作用只是讲解教科书,以使学生掌握教科书。新的教学理念认为,教科书与师生的关系应该是教师、学生与教科书形成一个系统,相互影响、相互丰富、相互补充。教师应该努力促进学生与教科书的直接联系,在教师的影响下,发展和丰富学习的内容,从而使学生真正成为学习活动的主人,进入自主学习的境界。例如从行星运动规律到万有引力定律的建立过程,是本章的重要内容。在行星运动规律与万有引力定律两节内容之间安排了太阳与行星间的引力一节,是为了更突出发现万有引力定律的这个科学过程。“月-地检验”和反复使用万有引力定律发现过程的流程图,更重要的是让学生体验了:从问题的提出、猜想与假设、演绎与推理、结论的得出、检验论证等更为完整的探究过程,而且这样推导更贴近牛顿的思维过程,逻辑也更加严谨。万有引力定律的发现过程犹如一部壮丽的科学史诗,它歌颂了前辈科学家的科学精神,也展现了科学发展过程中科学家们富有创造而又严谨的科学思维。作为一名践行新课程的物理教师,我们有必要在教学实践过程中,将这些科学精神、科学的思维方法,以及科学大师们的思想、智慧传递给我们的学生,传递给世界的未来。本节课力图对牛顿发现过程通过创设情景、启发学生思考,从而体会牛顿的伟大以及了解科学家分析问题,解决问题的方法和技巧。2.为能够吸引学生,引课时设计了一些学生习以为常的但又没有细致思考过的问题。教学过程中以物理学史为主线,让学生以科学家的角度分析、思考问题。力争抓住这节课的有利时机,渗透“没有绝对特殊的物体”这一引起物理学几次革命性突破的辩证唯物主义观点。培养学生的猜想、归纳、联想、直觉思维能力。3.人教版《物理》教材在编写过程中充分体现了新课程教育理念,把提高学生的物理素养作为第一目标,并将这一目标分成两个层次:学习物理学的知识、方法和通过物理学认识世界。因此准确把握教材的编写意图和学生情况,确立教学目标和内容就非常重要。新课程、新教材,新在教育理念及教师的教学方式、学生的学习方式。就课堂教学而言,具体体现在教学目标的设定、教学内容的挖掘、教学手段的选择和教学过程的设计。教材为教师搭建了活动平台,教师要通过这个平台教给学生什么呢?教知识、教方法,在教学活动中提高学生的能力、素养,影响学生的世界观、价值观、人生观,因此,教师充分挖掘教材中蕴含的教育素材是设计教学目标时重要考量的一个因素。例如在本章行星运动规律与万有引力定律之间安排了太阳与行星间的引力一节,从动力学的角度研究行星的运动,从问题的提出、猜想与假设、演绎与推理、结论的得出、检验论证等,是很好的探究性学习的素材。因此体验物理学研究问题的方法就成为主要的教学目标。如果因为应试的需要,为多些时间练习运用万有引力公式进行计算,而对本节内容一带而过,那真是暴殄天物。在本节课的教学中,应注意引导学生在太阳、行星之间作用力的基础之上,由猜想、经月-地检测、再次猜想,由直觉得出万有引力定律的过程,从而加深学生对万有引力定律的理解。4.同时要注意:①应该向学生明确指出,万有引力定律的适用条件是两个质点间的相互作用。但是我们还要指出两个质量分布均匀的球体间的万有引力,也可用公式计算,如计算地球表面上的物体所受重力就属于这类问题。②教材考虑到引力常量在物理学上的重要意义,应该让学生有所了解,特别是卡文迪许实验,不只测量出了引力常量的数值,同时也是万有引力定律的直接验证,而且卡文迪许扭秤对理解以后有关的内容也有帮助,教学中要让学生理解实验原理,体会实验设计的巧妙之处。5. 思维方法是解决问题的灵魂,是物理教学的根本;亲自实践参与知识的发现过程是培养学生能力的关键,离开了思维方法和实践活动,物理教学就成了无源之水、无本之木。学生素质的培养就成了镜中花,水中月。6.在月-地检验和实践探究这两个环节,由于学生的计算能力参差不齐,计算时的准确度和速度并不理想。建议使用计算器,教师的及时指导纠错非常重要。此处探究的时间把控非常考验教师与学生。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

《万有引力定律及万有引力理论的成就》教学设计

课题 万有引力定律及万有引力理论的成就 单元 必修2 第七章万有引力与宇宙 第2节第3节 学科 高中物理 年级 高一

教材分析 万有引力定律的发现过程犹如一部壮丽的科学史诗,它歌颂了前辈科学家的科学精神,也展现了科学发展过程中科学家们富有创造性而又严谨的科学思维,是发展学生思维能力难得的好材料,本节课内容充分利用这些材料发展学生的科学思维能力。教科书在尊重历史事实的前提下,通过一些逻辑思维的铺垫,让学生以自己现有的知识基础身于历史的背景下,经历一次“发现”万有引力的过程:从上述物理学史进程中,可以看出《万有引力定律》这节内容是对上两节课教学内容的进一步推演,并与之构成本章的第一单元内容。同时,本节内容也是下节课教学内容的基础,是本章的教学重点,在高中物理中占有重要地位。

学生分析 从知识结构来看,在学习万有引力定律前,学生已经对力、重力、向心力、太阳对行星的引力、加速度、重力加速度(即自由落体运动的加速度)、向心加速度等概念有了较好的理解,并且掌握自由落体运动和圆周运动等运动规律,能熟练运动牛顿运动定律解决动力学问题。已经完全具备深入探究和学习万有引力定律的起点能力。从知识建构的历史进程来看,在上一节中学生经历了太阳与行星间引力的探究过程,从中向学生渗透了发现问题、提出问题、猜想假设、推理论证等方法思想,依照学生的认知心理特点,同时根据上节课“说一说”中的问题,很容易在他们脑中形成这样一个问题:太阳与行星间引力规律是否适用于我们与地球间的相互作用?从而为我们进一步演绎万有引力定律“发现之旅”,确定了转接点,也引入本节新课内容。然高一学生其思维方式容易停滞在知识接受层面,而忽视概念间、规律间的相互联系,且很多学生不能建立明确的动态的物理图像或物理情景,进而无法通过同化和顺应,完成知识的建构过程。因此,在教学过程中要注重从学生实际入手,依据学生认知规律,注重创设物理情景,创造和谐、民主、自由课堂气氛,进行探究教学。

核心素养目 标 在本节课教学,将让学生继续经历上节课的万有引力定律“发现之旅”,为此使整个教学流程力图体现如下规律发现过程:通过这个假想──理论推导──实验检验过程,让学生在物理情景中主动的参与知识的构建过程,体会这种充满着大胆的设想、巧妙的验证和从中体现着的科学探索的精神与方法。通过理论学习,在学习活动的体验过程中,培养学生辩证唯物主义世界观、科学素养和科学思维方法,帮助学生增强爱国主义观念并建立辩证唯物主义世界观。3.理解万有引力常量的意义及测定方法,了解卡文迪许实验室。培养学生研究问题时,抓住主要矛盾,简化问题,建立理想模型的处理问题的能力。经过万有引力常量测定的学习,让学生体会科学的方法论和物理常量数量级的重要性。

重点 1、月-地检验的推导过程。2、万有引力定律的内容及表达公式。

难点 对万有引力定律的理解。2、使学生能把地面上的物体所受重力与其他星球与地球之间存在的引力是同性质的力联系起来。

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 [问题1]通过上节的分析,我们已经知道了我们太阳与行星间的引力规律,那么:行星为什么能够绕太阳运转而不会飞离太阳?[问题2]行星与太阳间的引力与什么因素有关?[问题3]可以根据哪些已知规律推导出推出太阳与行星间的引力遵从的是什么样的规律?[问题4]公式中的G是比例系数,F是太阳和行星之间的引力,正是太阳和行星之间的引力使得行星不能飞离太阳。那么大家想到过,又是什么力使得地面的物体不能离开地球,总要落回地面呢?为了研究这个问题,下面我们继续来体验一下:牛顿发现万有引力定律的思维过程。 (引导学生回答,教师及时纠正补充)行星与太阳间的引力提供作为行星绕太阳近似圆周运动的向心力,从而使得行星不能飞离太阳。行星与太阳间的引力F与太阳和行星之间的距离r,行星质量m和太阳质量M有关。 根据开普勒第一、第二定律和牛顿第三定律推出太阳与行星间的引力遵从的规律:。 通过上述回忆性问题,旨在让学生回忆上节课内容,回顾万有引力定律“发现之旅”前半程,从而为下半程“之旅”奠定基础,进而引出新课。

讲授新课 演示:将塑料制成且内部空心的苹果置于某位学生头顶不远处,静止释放。引导学生思考:1.苹果为什么只砸向这位同学,而不是砸向其他同学呢?2.那么受到重力又是怎么产生的呢? 3.地球对苹果的引力和太阳对行星的引力是否根本就是同一种力?若是这样,物体离地面越远,其受到地球的引力就应该越小,比如我们爬到高山上时,察觉到我们受到重力减小了?为什么?4.这样的高度比起天体之间的距离来说,简直太小了。如果我们再往远处设想,物体延伸到月球那么远,物体将会怎么样运动?于是我们可以提出这样的猜想:太阳对行星的引力,地球对月球的力,地球对地面上物体的力,也许真是同一种力,遵循相同的规律?思维探究与创新一:月-地检验假定上述猜想成立,月球和苹果的地位相当,则地球对月球的力与地球对苹果的力应该同样遵从“平方反比”律,即,那么月球轨道上的物体受到的引力比他在地面附近受到的引力要小。创设情景:在牛顿时代,重力加速度g、月-地的距离r、月球的公转周期T都能精确的测定,已知r=3.8×108m,T=27 .3天,g=9.8m/s2,月球轨道半径即月-地的距离r为地球半径R的60倍,那么:①在月球轨道上的物体受到的引力F1是它在地面附近受到的引力F2 的几分之一? ②物体在月球轨道上的加速度a(月球公转的向心加速度)是它在地面附近下落的加速度g重力加速度(重力加速度)的几分之一? 可见:用数据说明上述设想的正确性,牛顿的设想经受了事实的检验,地球对月球的力,地球对地面物体的力真是同一种力。至此,平方反比律已经扩展到太阳与行星之间,地球与月球之间、地球对地面物体之间。知识构建与理解:万有引力定律既然太阳与行星之间,地球与月球之间、地球对地面物体之间具有与两个物体的质量成正比,跟它们的距离的二次方成反比的引力。那么我们可以更大胆设想:是否任何两个物体之间都存在这样的力?很可能有,只是因为我们身边的物体质量比天体的质量小得多,我们不易觉察罢了,于是我们可以把这一规律推广到自然界中任意两个物体间,即具有划时代意义的万有引力定律.提出问题,阅读教材:什么是万有引力?并举出实例。万有引力定律怎样反映物体之间相互作用的规律?其数学表达式如何?并注明每个符号的单位和物理意义。3.万有引力定律的适用条件是什么? 4.你认为万有引力定律的发现有何深远意义? 对万有引力定律的理解:A、普遍性:万有引力存在于任何两个物体之间,只不过一般物体的质量与星球相比太小了,他们之间的万有引力也非常小,完全可以忽略不计。相互性:两个物体相互作用的引力是一对作用力与反作用力。C、特殊性:两个物体间的万有引力和物体所在的空间及其他物体存在无关。D、适用性:只适用于两个质点间的引力,当物体之间的距离远大于物体本身时,物体可看成质点;当两物体是质量分布均匀的球体时,它们间的引力也可直接用公式计算,但式中的r是指两球心间的距离。技能应用与拓展:万有引力常量牛顿发现了万有引力定律,却没有给出引力恒量的数值。由于一般物体间的引力非常小,用实验测定极其困难。直到一百多年之后,才由英国的卡文迪许用精巧的扭秤测出。动画展示:(教材中没有,补充给学生,如右图)并介绍构造、演示实验过程,引导学生一起分析原理。 测引力(极小)转化为测引力矩,再转化为测石英丝扭转角度,最后转化为光点在刻度尺上移动的距离(较大)。根据预先求出的石英丝扭转力矩跟扭转角度的关系,可以证明出扭转力矩,进而求得引力,确定引力恒量的值G=6.754×10-11 N·m2/kg2。根据上述资料结合教材,思考问题:试比较卡文迪许测定引力常量的值G和现代引力常量G。并尝试说明卡文迪许在测G值时巧妙在哪里?引力常量的测定有何实际意义?实践探究:活动:请两名学生上讲台做个游戏:两人靠拢后离开三次以上。设问:既然自然界中任何两个物体间都有万有引力,那么在日常生活中,我们各自之间或人与物体之间,为什么都对这种作用没有任何感觉呢?创设情景:请估算这两位同学,相距1m远时它们间的万有引力多大?(可设他们的质量为50kg)2.已知地球的质量约为6.0×1024kg,地球半径为6.4×106m,请估算其中一位同学和地球之间的万有引力又是多大?3.已知地球表面的重力加速度,则其中这位同学所受重力是多少?并比较万有引力和重力?本题小结:由此可见通常物体间的万有引力极小,一般不易感觉到。而物体与天体间的万有引力(如人与地球)就不能忽略了。 (观察苹果的运动,启发学生提出问题,并进行思考讨论)1.由于重力方向竖直向下,苹果在其重力作用下,在这位同学头顶正上方可认为做竖直向下的自由落体运动。2.由于地球对苹果的吸引力而产生的。3.可能是同一种力。没有明显减弱,可能因为还不够远。 4.可能这个物体会象月球那样绕着地球运动。(通过创设情景中数据,让学生进行定量计算) ①设物体的质量为m在月球轨道上的物体受到的引力,物体在地面附近受到的,则有②设质量为m的物体在月球的轨道上运动的加速度(月球公转的向心加速度)为a,则,,r=60R,得,代入数据解得(提出问题,引导学生根据问题阅读教材P70-71,教师引导总结) 1.万有引力是普遍存在于宇宙中任何有质量的物体之间的相互吸引力。日对地、地对月、地对地面上物体的引力都是其实例。2.万有引力定律的内容是:宇宙间一切物体都是相互吸引的。两物体间的引力大小,跟它们的质量的乘积成下比,跟它们间的距离平方成反比. 式中各物理量的含义及单位:F为两个物体间的引力,单位:N.m1、m2分别表示两个物体的质量,单位:kgr为两个物体间的距离,单位:mG为万有引力常量:G=6.67×10-11 N·m2/kg2,它在数值上等于质量是1Kg的物体相距米时的相互作用力,单位:N·m2/kg2. 3.只适用于两个质点间的引力,当物体之间的距离远大于物体本身时,物体可看成质点;当两物体是质量分布均匀的球体时,它们间的引力也可直接用公式计算,但式中的r是指两球心间的距离。4.万有引力定律的发现有着重要的物理意义:它对物理学、天文学的发展具有深远的影响;它把地面上物体运动的规律和天体运动的规律统一起来;对科学文化发展起到了积极的推动作用,解放了人们的思想,给人们探索自然的奥秘建立了极大信心,人们有能力理解天地间的各种事物。(观察动画,阅读课本,思考问题,学生代表发表见解) 1.用扭秤的方法卡文迪许测定引力恒量比较精确。该实验精巧之处:将不易观察的微小变化量,转化为容易观察的显著变化量,再根据显著变化量与微小量的关系,算出微小变化量。2.卡文迪许在测定引力恒量G,表明万有引力定律适用于地面的任何两个物体,用实验方法进一步证明了万有引力定律的普适性;同时使得包括计算星体质量在内的关于万有引力定律的定量计算成为可能。活动:两位同学靠拢后离开三次以上. 学生思考回答:万有引力太小。根据情景中数据,学生进行估算:1.由万有引力定律得: 代入数据得:F1=1.7×10-7N2.由万有引力定律得:代入数据得:F2=493N3.,比较结果万有引力比重力大。原因是在地球表面上的物体所受万有引力可分解为重力和自转所需的向心力。 通过苹果自由下落的物理情景,唤醒学生脑中当年由苹果落地而引起遐想进而发现万有引力定律的故事情景,从而启发学生设问,使牛顿的想法能够激发学生的兴趣与想像力。通过创设情景,引导学生定量计算,用无可辩驳的事实证明猜想的正确性,增强学生的理性认识。启发学生更大胆的猜想,并在教师设问中,自主阅读教材,做到有的放矢, 最后引导学生讨论总结回答问题,在增强学生的科学表达能力的同时,让学生体会:物理学许多重大理论的发现,不是简单的实验总结,它需要直觉和想像力、大胆的猜想和假设,再引入合理的模型,深刻的洞察力、严谨的数学处理和逻辑思想,常常是一个充满曲折和艰辛的过程。通过动画展示和教师讲解,在教师设问下,组织学生进行讨论和分析,使学生体会到卡文迪许扭称实验精巧的方法,同时锻炼学生的信息处理能力。通过学生活动,使增加课堂的趣味性,调节气氛,进而顺利创设出一个物理情景,学生根据这个情景中的数据,进行估算和比较,从中锻炼学生的估算能力,体会万有引力常量数量级的重要性以及引力和重力差别。

课堂练习 素养智能检测(限时):1、关于半块砖与整块砖的重力加速度的关系,正确的说法是( )A.由于半块砖的质量是整块砖的一半,故半块砖的重力加速度是整块砖的2倍B.由于半块砖的重力是整块砖的一半,故半块砖的重力加速度是整块砖的一半C.同一地点的半块砖与整块砖的重力加速度相同,与其质量、重力无关D.无法确定二者间的关系2、关于万有引力常量G,以下说法正确的是( )A.在国际单位制中,G的单位是Nm2/kgB.在国际单位制中,G的数值等于两个质量各1kg的物体,相距1时的相互吸引力C.在不同星球上,G的数值不一样D.在不同的单位制中,G的数值不一样3、要使两物体间万有引力减小到原来的1/4,可采用的方法是( )A.使两物体的质量各减少一半,距离保持不变B.使两物体间距离增至原来的2倍,质量不变C.使其中一个物体质量减为原来的1/4,距离不变D.使两物体质量及它们之间的距离都减为原来的1/4 答题:C;BD;3.ABC 培养学生在限定时间里理论联系实际和应用能力

课堂小结 总结评价与反思(思维导图构建):请学生概括根据教师在小黑板上预设各知识点框架(如下图),用箭头连接成知识网络框架图,从而总结本节的内容。请一个同学到黑板上总结,其他同学在笔记本上总结,然后请同学评价黑板上的小结内容。 认真总结概括本节内容,完成知识网络框架图(如下图),并把自己这节课的体会写下来、比较黑板上的小结和自己的小结,进而进行生生互评。优化得出本节知识网络图:学生体验:发现万有引力定律的思维过程:假想──理论推导──实验检验。 通过黑板或多媒体展示本节课知识,在教师引导下,在学生讨论与互评中总结所学内容,从而帮助他们构建自己的知识框架,进而培养学生概括总结能力,以及交流、评估、协助的能力。培养学生知识的总结能力,形成知识网络体系。

板书

素养立意拓展 预习作业:《万有引力理论的成就》,(1)阅读教材“科学真实迷人”部分的内容,思考问题:在作业本上推导出地球质量的表达式,说明卡文迪许为什么能把自己的实验说成是“称量地球的重量”?(2)阅读教材“天体质量的计算”部分的内容,考虑下列问题:应用万有引力定律求解天体质量的基本思路是什么?求解天体质量的方程依据是什么?(3)阅读课文“发现未知天体”部分的内容,考虑以下问题:应用万有引力定律除可估算天体质量外,还可以在天文学上有何应用?应用万有引力定律发现了哪些行星?(当天完成)活动作业:第一学习小组整理世界航天发展史。第二学习小组整理中国航天发展史。搜集和选择最有代表性的图片与视频。制作PPT。在后一周的社团活动上展示交流。 【作业设计的思想】:通过学生自己预习和自己整理万有引力理论的成就,使学生主动体会人类在宇宙航行领域中的伟大成就,激发学生学习物理的热情。通过学生自己的搜集整理与交流,展示我国在航天方面的成就,激发学生的爱国热情,增强民族自信心和自豪感。感知人类探索宇宙的梦想,促使学生树立献身科学的人生观和价值观。

课后反思 在以往的一些教育理念和实践中,教科书是教学的中心,教师的作用只是讲解教科书,以使学生掌握教科书。新的教学理念认为,教科书与师生的关系应该是教师、学生与教科书形成一个系统,相互影响、相互丰富、相互补充。教师应该努力促进学生与教科书的直接联系,在教师的影响下,发展和丰富学习的内容,从而使学生真正成为学习活动的主人,进入自主学习的境界。例如从行星运动规律到万有引力定律的建立过程,是本章的重要内容。在行星运动规律与万有引力定律两节内容之间安排了太阳与行星间的引力一节,是为了更突出发现万有引力定律的这个科学过程。“月-地检验”和反复使用万有引力定律发现过程的流程图,更重要的是让学生体验了:从问题的提出、猜想与假设、演绎与推理、结论的得出、检验论证等更为完整的探究过程,而且这样推导更贴近牛顿的思维过程,逻辑也更加严谨。万有引力定律的发现过程犹如一部壮丽的科学史诗,它歌颂了前辈科学家的科学精神,也展现了科学发展过程中科学家们富有创造而又严谨的科学思维。作为一名践行新课程的物理教师,我们有必要在教学实践过程中,将这些科学精神、科学的思维方法,以及科学大师们的思想、智慧传递给我们的学生,传递给世界的未来。本节课力图对牛顿发现过程通过创设情景、启发学生思考,从而体会牛顿的伟大以及了解科学家分析问题,解决问题的方法和技巧。2.为能够吸引学生,引课时设计了一些学生习以为常的但又没有细致思考过的问题。教学过程中以物理学史为主线,让学生以科学家的角度分析、思考问题。力争抓住这节课的有利时机,渗透“没有绝对特殊的物体”这一引起物理学几次革命性突破的辩证唯物主义观点。培养学生的猜想、归纳、联想、直觉思维能力。3.人教版《物理》教材在编写过程中充分体现了新课程教育理念,把提高学生的物理素养作为第一目标,并将这一目标分成两个层次:学习物理学的知识、方法和通过物理学认识世界。因此准确把握教材的编写意图和学生情况,确立教学目标和内容就非常重要。新课程、新教材,新在教育理念及教师的教学方式、学生的学习方式。就课堂教学而言,具体体现在教学目标的设定、教学内容的挖掘、教学手段的选择和教学过程的设计。教材为教师搭建了活动平台,教师要通过这个平台教给学生什么呢?教知识、教方法,在教学活动中提高学生的能力、素养,影响学生的世界观、价值观、人生观,因此,教师充分挖掘教材中蕴含的教育素材是设计教学目标时重要考量的一个因素。例如在本章行星运动规律与万有引力定律之间安排了太阳与行星间的引力一节,从动力学的角度研究行星的运动,从问题的提出、猜想与假设、演绎与推理、结论的得出、检验论证等,是很好的探究性学习的素材。因此体验物理学研究问题的方法就成为主要的教学目标。如果因为应试的需要,为多些时间练习运用万有引力公式进行计算,而对本节内容一带而过,那真是暴殄天物。在本节课的教学中,应注意引导学生在太阳、行星之间作用力的基础之上,由猜想、经月-地检测、再次猜想,由直觉得出万有引力定律的过程,从而加深学生对万有引力定律的理解。4.同时要注意:①应该向学生明确指出,万有引力定律的适用条件是两个质点间的相互作用。但是我们还要指出两个质量分布均匀的球体间的万有引力,也可用公式计算,如计算地球表面上的物体所受重力就属于这类问题。②教材考虑到引力常量在物理学上的重要意义,应该让学生有所了解,特别是卡文迪许实验,不只测量出了引力常量的数值,同时也是万有引力定律的直接验证,而且卡文迪许扭秤对理解以后有关的内容也有帮助,教学中要让学生理解实验原理,体会实验设计的巧妙之处。5. 思维方法是解决问题的灵魂,是物理教学的根本;亲自实践参与知识的发现过程是培养学生能力的关键,离开了思维方法和实践活动,物理教学就成了无源之水、无本之木。学生素质的培养就成了镜中花,水中月。6.在月-地检验和实践探究这两个环节,由于学生的计算能力参差不齐,计算时的准确度和速度并不理想。建议使用计算器,教师的及时指导纠错非常重要。此处探究的时间把控非常考验教师与学生。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)