2022-2023学年山东省聊城市多校期中联考高一历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年山东省聊城市多校期中联考高一历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 280.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-25 12:29:24 | ||

图片预览

文档简介

2022年上学期高一年级期中联考测试

历 史

(时间:75分钟,满分:100分)

一、选择题(共15题,每小题3分,共45分)

我国新石器时代,以玉器来讲,东北的兴隆洼文化到长江下游的马家浜文化、河姆渡文化里都有玉玦出土,后来出现的玉璜使用范围更广。良渚文化的玉琮,从最北面的陕北榆林到最南面的广东也都有出土。上述现象体现了

①中华文明起源多元一体

②新石器时代文化之间存在交流与互动

③中华早期文明全面辉煌

④由“多元邦国”进入到“一体王朝”

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

战国后期,诸子思潮激荡,交互影响。例如墨者习儒者之学,老庄、申韩学术颇有互通之处……调和折衷之思潮逐渐成熟。吕氏春秋之编纂可视为先秦思潮发展的结局。这种思想局面折射出

A.思想复杂、流派林立 B.相互学习、思潮趋一

C.经济转型、走向统一 D.诸侯争霸、礼崩乐坏

关于秦朝设郡的情况,史学界一直有不同的看法。根据以下史料能够推定的是

观点 作者、出处

共 40 郡(包含黔中郡,没有洞庭郡) (唐)房玄龄等《晋书·地理志》

共 36 郡(包含黔中郡和洞庭郡) (清)钱大昕《秦三十六郡考》

共 46 郡(包含黔中郡,没有洞庭郡) 谭其骧《秦郡新考》

出现“洞庭郡”的记载,此前有人认为湘西应该属于黔中郡 2002 年出土的湘西里耶秦简

A.秦朝设郡数目不一 B.秦朝没有设立洞庭郡

C.洞庭、黔中两郡范围重合 D.秦朝对湘西设郡管理

《史记·项羽本纪》记载“楚虽三户,亡秦必楚”,表达了楚地人再少也要复仇的强烈愿望。陈胜起义建立的政权也以“张楚(张大楚国)”为号。这说明

A.楚国旧地对秦的统一缺乏认同感 B.秦并没有建立起全国郡县制管理

C.秦的暴政不是秦灭亡的根本原因 D.楚国旧地人民企图重新统一全国

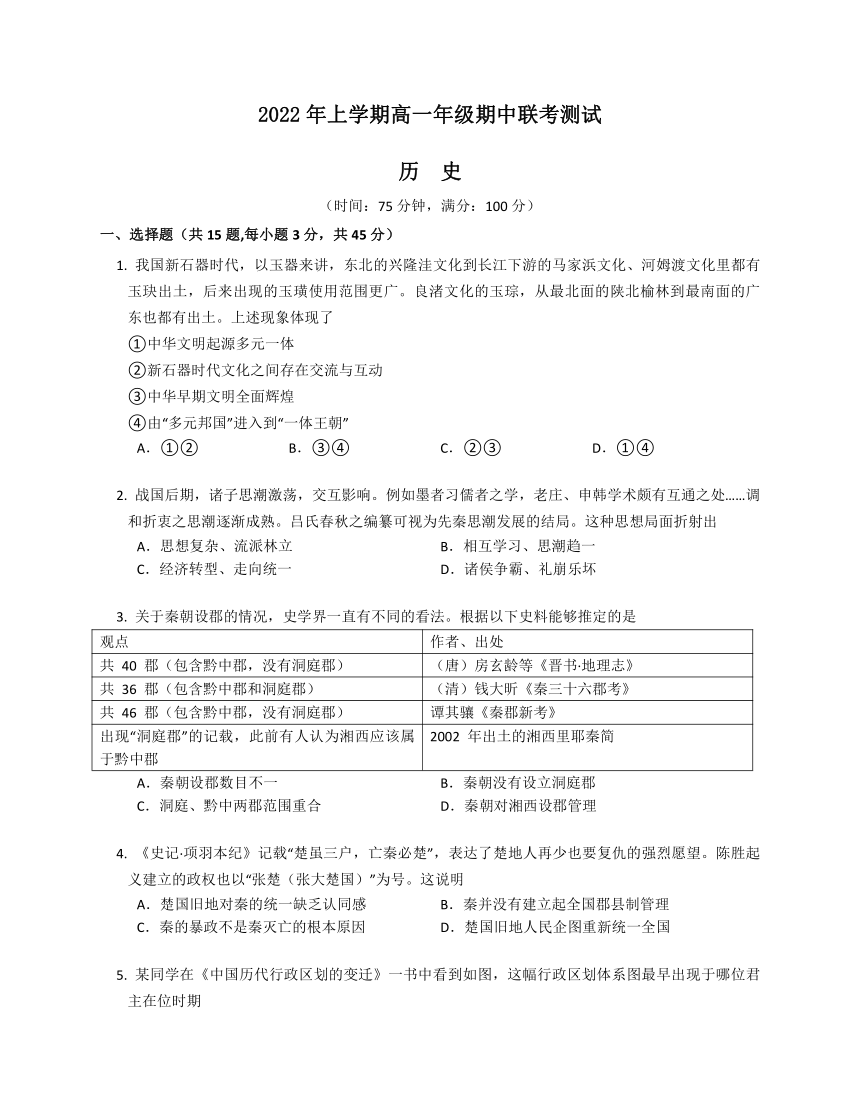

某同学在《中国历代行政区划的变迁》一书中看到如图,这幅行政区划体系图最早出现于哪位君主在位时期

A.周武王 B.秦始皇 C.汉高祖 D.汉武帝

西汉初年,诸侯“连城数十,地方千里”,轻则骄奢淫逸,重则联手对抗中央。汉武帝为解决这一问题所采取的措施是

A.统一铸造货币 B.颁布“推恩令” C.推行儒学教育 D.建立刺史制度

脍炙人口的《木兰辞》是北朝民歌,也是中华民族文学宝库中一颗璀璨的明珠。从艺术形式上看,反映了北方民族妇女的特色;从文字来看,词兼胡汉,“天子”“可汗”并用。这反映了

A.少数民族为中华文化增添色彩 B.北方女性具有男子的英雄气概

C.民族交融的趋势开始出现 D.儒家思想观念已深入人心

唐代前期,各地刺史的日常工作是与尚书省联系,唐代中后期则不同,刺史主要是向当道节度观察使请示汇报。这一变化反映了

A.皇权强化导致尚书省的地位下降 B.刺史权利膨胀引起中央政府警惕

C.藩镇势力的发展削弱了中央集权 D.中央利用分权策略加强地方控制

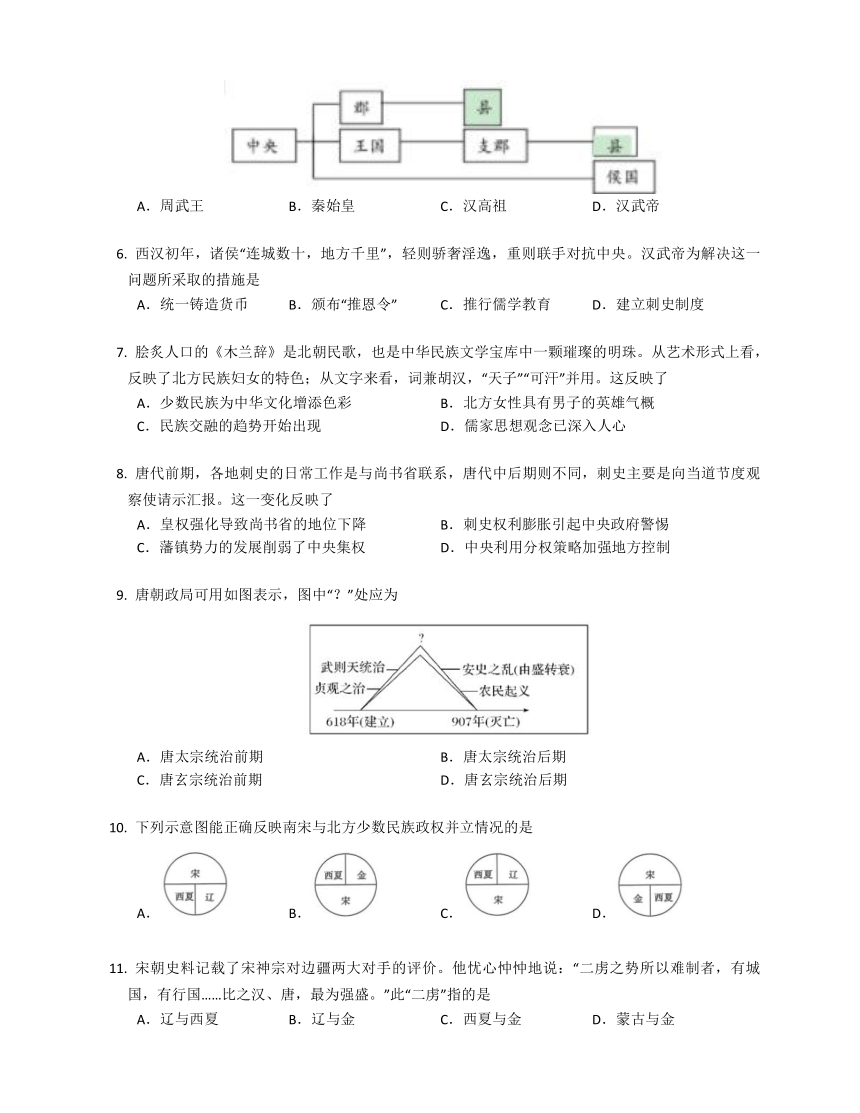

唐朝政局可用如图表示,图中“?”处应为

A.唐太宗统治前期 B.唐太宗统治后期

C.唐玄宗统治前期 D.唐玄宗统治后期

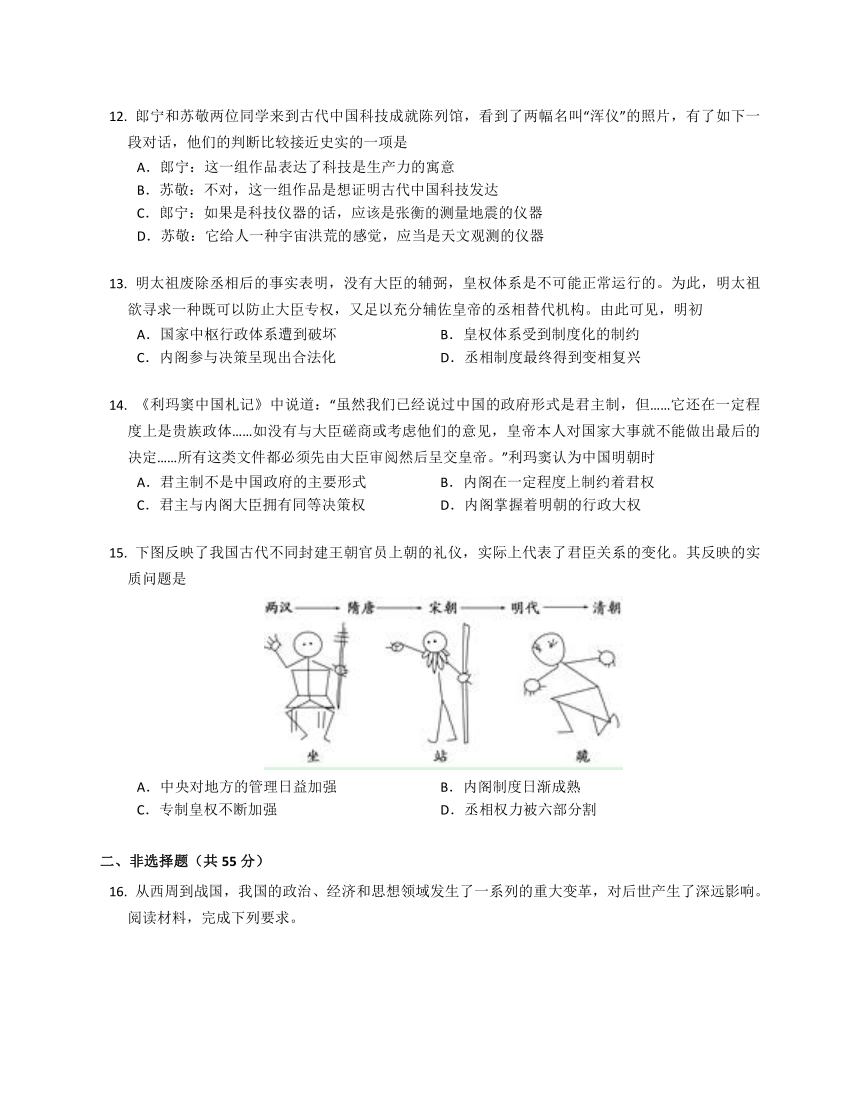

下列示意图能正确反映南宋与北方少数民族政权并立情况的是

A. B. C. D.

宋朝史料记载了宋神宗对边疆两大对手的评价。他忧心忡忡地说:“二虏之势所以难制者,有城国,有行国……比之汉、唐,最为强盛。”此“二虏”指的是

A.辽与西夏 B.辽与金 C.西夏与金 D.蒙古与金

郎宁和苏敬两位同学来到古代中国科技成就陈列馆,看到了两幅名叫“浑仪”的照片,有了如下一段对话,他们的判断比较接近史实的一项是

A.郎宁:这一组作品表达了科技是生产力的寓意

B.苏敬:不对,这一组作品是想证明古代中国科技发达

C.郎宁:如果是科技仪器的话,应该是张衡的测量地震的仪器

D.苏敬:它给人一种宇宙洪荒的感觉,应当是天文观测的仪器

明太祖废除丞相后的事实表明,没有大臣的辅弼,皇权体系是不可能正常运行的。为此,明太祖欲寻求一种既可以防止大臣专权,又足以充分辅佐皇帝的丞相替代机构。由此可见,明初

A.国家中枢行政体系遭到破坏 B.皇权体系受到制度化的制约

C.内阁参与决策呈现出合法化 D.丞相制度最终得到变相复兴

《利玛窦中国札记》中说道:“虽然我们已经说过中国的政府形式是君主制,但……它还在一定程度上是贵族政体……如没有与大臣磋商或考虑他们的意见,皇帝本人对国家大事就不能做出最后的决定……所有这类文件都必须先由大臣审阅然后呈交皇帝。”利玛窦认为中国明朝时

A.君主制不是中国政府的主要形式 B.内阁在一定程度上制约着君权

C.君主与内阁大臣拥有同等决策权 D.内阁掌握着明朝的行政大权

下图反映了我国古代不同封建王朝官员上朝的礼仪,实际上代表了君臣关系的变化。其反映的实质问题是

A.中央对地方的管理日益加强 B.内阁制度日渐成熟

C.专制皇权不断加强 D.丞相权力被六部分割

二、非选择题(共55分)

从西周到战国,我国的政治、经济和思想领域发生了一系列的重大变革,对后世产生了深远影响。阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二

材料三

春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说、发表意见,并互相辩论,形成了“百家争鸣”的学术繁荣局面。

(1) 材料一中图一反映出当时社会出现了什么现象?这一现象的出现产生了什么历史影响?(6分)

(2) 依据材料二中图二和图三说明当时我国农业生产领域出现了什么新现象?这导致了社会上什么新兴阶级的出现?(4分)

(3) 材料三中的“百家争鸣”和材料一、二之间有什么内在联系?(4分)

阅读文本是历史学习的基本要求。阅读材料,回答问题。

材料一:古先民平(公平)其政者,莫遂(达到)于秦。秦皇负扆(帝位)以断天下,而子弟为庶人。所任将相,李斯、蒙恬,皆功臣良吏也。……末俗以秦皇方(比)汉孝武(汉武帝)……孝武一怒,则大臣莫保其性……自法家论之,秦皇为有守。非独刑罚依科也,用人亦然……夫有功者必赏,则爵禄厚而愈劝……世以秦皇为严,而不妄诛一吏也。由是言之,秦皇之与孝武,则犹高山之与大湫也。……秦制本商鞅,其君亦世守法……非草茅、搢(缙)绅所能拟已。

——摘自《章太炎全集 太炎文录初编》

材料二:谈到中国的代表性文化遗产,不能不提及 44 年前的考古发现,考古工作者小心翼翼地用铲子、刷子和棉签打开已尘封两千多年的黄土,一个排列严整、气势恢宏的神秘地下军阵重现世界。

谜一样的秦陵,谜一样的始皇帝。有学者认为兵马俑生动传神,兵器与雕塑技艺高超;有学者则从历史认识入手,认为秦兵马俑是秦帝国复杂而高效的管理系统的象征,并分析秦朝立下的行政系统,从上到下要经过两层或三层的金字塔结构。

——据许倬云《中西文明的对照》等整理

(1) 仔细阅读材料一,并结合所学知识,指出材料中所论秦皇“秦制”建设有哪些特点,并用一句话概括作者的主要观点。(4分)

(2) 阅读材料一、二,结合所学,请选择阐述:①秦陵入选《世界遗产名录》的价值意义和陶俑群塑所反映的制作艺人之精神。②秦帝国“有功者必赏”的制度依据和造成“金字塔”结构的行政系统。(9分)

盛世大唐的绝代风华凝聚着那个时代的珍贵记忆,也深刻影响着后来的民族文化心理。阅读材料,回答问题。(12分)

“盛唐气象”一词最初指盛唐时期诗歌的总体风貌特征。至北宋,苏轼说:“故诗至于杜子美(杜甫),文至于韩退之(韩愈),书至于颜鲁公(颜真卿),画至于吴道子,而古今之变、天下之能事毕矣。”当前义务教育教科书《中国历史》中,“盛唐气象”包括“经济的繁荣”“民族交往与交融”“开放的社会风气”“多彩的文学艺术”“中外交流”等。

依据材料指出“盛唐气象”一词内涵演变。简述“盛唐气象”形成的原因。(提示:要求观点明确,史论结合)

经济政策对社会发展具有极其重要的影响。阅读下列材料,回答相关问题。

材料一

凡为国之急者,必先禁末作文巧。末作文巧禁,则民无所游食。民无所游食,则必农。民事农则田垦,田垦则粟多,粟多则国富。国富者兵强,兵强者战胜,战胜者地广。

——《管子·治国》

材料二

宋朝商品货币经济非常发达,与这一时期商贸政策的多元化是密切相关的。伦理范畴内的“贱商”观念虽仍然存在,但经济领域的“重商”也不得不行,故这一时期的商人即使身穿布衣,在大多数时间内仍能积极经营。

——摘编自齐涛主编《中国古代经济史》

材料三

在明清时,……封建官府的政治垄断性,也影响了资本的原始积累。封建官府推行各种商业经济制度,并强迫商人遵循。他们为了垄断食盐、茶叶等专卖商品的市场交易,经常发布各种行政命令,强制推行专卖制度,禁止民间商人的自由经商活动;为了控制垄断市场,他们建立牙行制度,强迫规定民间商人的交易活动必须通过牙行这一中介进行;为了征收关税、稽查商货建立了榷关,强制规定商品的贩运路线。封建官府的政治垄断性严重损害了商人的利益,打击了他们的商业积极性。

——赵广举《浅论明清重农抑商政策对资本主义萌芽的影响》

(1) 据材料一,概括管子对农商关系的基本认识及其主要目的。(4分)

(2) 根据材料二,指出宋朝时期“商品货币经济非常发达”的原因,结合所学知识指出其主要表现。(6分)

(3) 根据材料三,归纳明清时期政府“政治垄断性”的具体表现。综合上述材料概括我国古代农商政策在封建社会前期和后期的不同影响。(6分)

高一期中历史参考答案

1-15 ACDAC BACCB ADABC

16.

(1) 现象:诸侯争霸。

消极影响:诸侯争霸战争给人民带来了深重灾难。

积极影响:诸侯国数量减少,客观上有利于国家走向统一。

(2) 新现象:铁制农具和牛耕的使用。

阶级:地主阶级和农民阶级。

(3) 联系:政治、经济的变革促进了思想文化的繁荣。

17.

(1) 特点:中央集权,不行分封制,不行世官制,平政守法。

观点:肯定秦始皇功绩。

(2) 选择阐述①,

价值意义:突出的普遍价值;认识中国历史文化直观生动的历史见证;不同国家、民族相互交流学习的宝贵资源、学术研究的重要资源。

精神:工匠精神。

选择阐述②,

制度依据:军功爵制。

行政系统:郡县制。

18. 演变:从诗到文化,以至整个时代。

原因:统治者调整政策,提高行政效率;科举制让更多知识分子有机会进入政府机构;政治较清明,社会稳定;经济发展提供物质基础;疆域广大,民族众多,开明的民族政策推动各民族文化的大交融;吸收前代文化,中外文化的交流和融合。

19.

(1) 认识:重农抑商。

目的:富国强兵。

(2) 原因:商贸政策多元化。(“贱商”和“重商”并重)

表现:商品种类增加;外贸税收成为重要财源;出现“交子”;坊市界限被打破;市的经营时间不受限制;草市和市镇经济发展;政府管理放松。

(3) 表现:垄断贸易,推行专卖制度;限制商人自由经商;建立牙行制度;征收关税,设立关卡;规定贸易路线。

影响:前期,促进农业生产发展,有利于社会稳定,推动社会进步。后期,阻碍商品经济的发展,阻碍社会进步。

历 史

(时间:75分钟,满分:100分)

一、选择题(共15题,每小题3分,共45分)

我国新石器时代,以玉器来讲,东北的兴隆洼文化到长江下游的马家浜文化、河姆渡文化里都有玉玦出土,后来出现的玉璜使用范围更广。良渚文化的玉琮,从最北面的陕北榆林到最南面的广东也都有出土。上述现象体现了

①中华文明起源多元一体

②新石器时代文化之间存在交流与互动

③中华早期文明全面辉煌

④由“多元邦国”进入到“一体王朝”

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

战国后期,诸子思潮激荡,交互影响。例如墨者习儒者之学,老庄、申韩学术颇有互通之处……调和折衷之思潮逐渐成熟。吕氏春秋之编纂可视为先秦思潮发展的结局。这种思想局面折射出

A.思想复杂、流派林立 B.相互学习、思潮趋一

C.经济转型、走向统一 D.诸侯争霸、礼崩乐坏

关于秦朝设郡的情况,史学界一直有不同的看法。根据以下史料能够推定的是

观点 作者、出处

共 40 郡(包含黔中郡,没有洞庭郡) (唐)房玄龄等《晋书·地理志》

共 36 郡(包含黔中郡和洞庭郡) (清)钱大昕《秦三十六郡考》

共 46 郡(包含黔中郡,没有洞庭郡) 谭其骧《秦郡新考》

出现“洞庭郡”的记载,此前有人认为湘西应该属于黔中郡 2002 年出土的湘西里耶秦简

A.秦朝设郡数目不一 B.秦朝没有设立洞庭郡

C.洞庭、黔中两郡范围重合 D.秦朝对湘西设郡管理

《史记·项羽本纪》记载“楚虽三户,亡秦必楚”,表达了楚地人再少也要复仇的强烈愿望。陈胜起义建立的政权也以“张楚(张大楚国)”为号。这说明

A.楚国旧地对秦的统一缺乏认同感 B.秦并没有建立起全国郡县制管理

C.秦的暴政不是秦灭亡的根本原因 D.楚国旧地人民企图重新统一全国

某同学在《中国历代行政区划的变迁》一书中看到如图,这幅行政区划体系图最早出现于哪位君主在位时期

A.周武王 B.秦始皇 C.汉高祖 D.汉武帝

西汉初年,诸侯“连城数十,地方千里”,轻则骄奢淫逸,重则联手对抗中央。汉武帝为解决这一问题所采取的措施是

A.统一铸造货币 B.颁布“推恩令” C.推行儒学教育 D.建立刺史制度

脍炙人口的《木兰辞》是北朝民歌,也是中华民族文学宝库中一颗璀璨的明珠。从艺术形式上看,反映了北方民族妇女的特色;从文字来看,词兼胡汉,“天子”“可汗”并用。这反映了

A.少数民族为中华文化增添色彩 B.北方女性具有男子的英雄气概

C.民族交融的趋势开始出现 D.儒家思想观念已深入人心

唐代前期,各地刺史的日常工作是与尚书省联系,唐代中后期则不同,刺史主要是向当道节度观察使请示汇报。这一变化反映了

A.皇权强化导致尚书省的地位下降 B.刺史权利膨胀引起中央政府警惕

C.藩镇势力的发展削弱了中央集权 D.中央利用分权策略加强地方控制

唐朝政局可用如图表示,图中“?”处应为

A.唐太宗统治前期 B.唐太宗统治后期

C.唐玄宗统治前期 D.唐玄宗统治后期

下列示意图能正确反映南宋与北方少数民族政权并立情况的是

A. B. C. D.

宋朝史料记载了宋神宗对边疆两大对手的评价。他忧心忡忡地说:“二虏之势所以难制者,有城国,有行国……比之汉、唐,最为强盛。”此“二虏”指的是

A.辽与西夏 B.辽与金 C.西夏与金 D.蒙古与金

郎宁和苏敬两位同学来到古代中国科技成就陈列馆,看到了两幅名叫“浑仪”的照片,有了如下一段对话,他们的判断比较接近史实的一项是

A.郎宁:这一组作品表达了科技是生产力的寓意

B.苏敬:不对,这一组作品是想证明古代中国科技发达

C.郎宁:如果是科技仪器的话,应该是张衡的测量地震的仪器

D.苏敬:它给人一种宇宙洪荒的感觉,应当是天文观测的仪器

明太祖废除丞相后的事实表明,没有大臣的辅弼,皇权体系是不可能正常运行的。为此,明太祖欲寻求一种既可以防止大臣专权,又足以充分辅佐皇帝的丞相替代机构。由此可见,明初

A.国家中枢行政体系遭到破坏 B.皇权体系受到制度化的制约

C.内阁参与决策呈现出合法化 D.丞相制度最终得到变相复兴

《利玛窦中国札记》中说道:“虽然我们已经说过中国的政府形式是君主制,但……它还在一定程度上是贵族政体……如没有与大臣磋商或考虑他们的意见,皇帝本人对国家大事就不能做出最后的决定……所有这类文件都必须先由大臣审阅然后呈交皇帝。”利玛窦认为中国明朝时

A.君主制不是中国政府的主要形式 B.内阁在一定程度上制约着君权

C.君主与内阁大臣拥有同等决策权 D.内阁掌握着明朝的行政大权

下图反映了我国古代不同封建王朝官员上朝的礼仪,实际上代表了君臣关系的变化。其反映的实质问题是

A.中央对地方的管理日益加强 B.内阁制度日渐成熟

C.专制皇权不断加强 D.丞相权力被六部分割

二、非选择题(共55分)

从西周到战国,我国的政治、经济和思想领域发生了一系列的重大变革,对后世产生了深远影响。阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二

材料三

春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说、发表意见,并互相辩论,形成了“百家争鸣”的学术繁荣局面。

(1) 材料一中图一反映出当时社会出现了什么现象?这一现象的出现产生了什么历史影响?(6分)

(2) 依据材料二中图二和图三说明当时我国农业生产领域出现了什么新现象?这导致了社会上什么新兴阶级的出现?(4分)

(3) 材料三中的“百家争鸣”和材料一、二之间有什么内在联系?(4分)

阅读文本是历史学习的基本要求。阅读材料,回答问题。

材料一:古先民平(公平)其政者,莫遂(达到)于秦。秦皇负扆(帝位)以断天下,而子弟为庶人。所任将相,李斯、蒙恬,皆功臣良吏也。……末俗以秦皇方(比)汉孝武(汉武帝)……孝武一怒,则大臣莫保其性……自法家论之,秦皇为有守。非独刑罚依科也,用人亦然……夫有功者必赏,则爵禄厚而愈劝……世以秦皇为严,而不妄诛一吏也。由是言之,秦皇之与孝武,则犹高山之与大湫也。……秦制本商鞅,其君亦世守法……非草茅、搢(缙)绅所能拟已。

——摘自《章太炎全集 太炎文录初编》

材料二:谈到中国的代表性文化遗产,不能不提及 44 年前的考古发现,考古工作者小心翼翼地用铲子、刷子和棉签打开已尘封两千多年的黄土,一个排列严整、气势恢宏的神秘地下军阵重现世界。

谜一样的秦陵,谜一样的始皇帝。有学者认为兵马俑生动传神,兵器与雕塑技艺高超;有学者则从历史认识入手,认为秦兵马俑是秦帝国复杂而高效的管理系统的象征,并分析秦朝立下的行政系统,从上到下要经过两层或三层的金字塔结构。

——据许倬云《中西文明的对照》等整理

(1) 仔细阅读材料一,并结合所学知识,指出材料中所论秦皇“秦制”建设有哪些特点,并用一句话概括作者的主要观点。(4分)

(2) 阅读材料一、二,结合所学,请选择阐述:①秦陵入选《世界遗产名录》的价值意义和陶俑群塑所反映的制作艺人之精神。②秦帝国“有功者必赏”的制度依据和造成“金字塔”结构的行政系统。(9分)

盛世大唐的绝代风华凝聚着那个时代的珍贵记忆,也深刻影响着后来的民族文化心理。阅读材料,回答问题。(12分)

“盛唐气象”一词最初指盛唐时期诗歌的总体风貌特征。至北宋,苏轼说:“故诗至于杜子美(杜甫),文至于韩退之(韩愈),书至于颜鲁公(颜真卿),画至于吴道子,而古今之变、天下之能事毕矣。”当前义务教育教科书《中国历史》中,“盛唐气象”包括“经济的繁荣”“民族交往与交融”“开放的社会风气”“多彩的文学艺术”“中外交流”等。

依据材料指出“盛唐气象”一词内涵演变。简述“盛唐气象”形成的原因。(提示:要求观点明确,史论结合)

经济政策对社会发展具有极其重要的影响。阅读下列材料,回答相关问题。

材料一

凡为国之急者,必先禁末作文巧。末作文巧禁,则民无所游食。民无所游食,则必农。民事农则田垦,田垦则粟多,粟多则国富。国富者兵强,兵强者战胜,战胜者地广。

——《管子·治国》

材料二

宋朝商品货币经济非常发达,与这一时期商贸政策的多元化是密切相关的。伦理范畴内的“贱商”观念虽仍然存在,但经济领域的“重商”也不得不行,故这一时期的商人即使身穿布衣,在大多数时间内仍能积极经营。

——摘编自齐涛主编《中国古代经济史》

材料三

在明清时,……封建官府的政治垄断性,也影响了资本的原始积累。封建官府推行各种商业经济制度,并强迫商人遵循。他们为了垄断食盐、茶叶等专卖商品的市场交易,经常发布各种行政命令,强制推行专卖制度,禁止民间商人的自由经商活动;为了控制垄断市场,他们建立牙行制度,强迫规定民间商人的交易活动必须通过牙行这一中介进行;为了征收关税、稽查商货建立了榷关,强制规定商品的贩运路线。封建官府的政治垄断性严重损害了商人的利益,打击了他们的商业积极性。

——赵广举《浅论明清重农抑商政策对资本主义萌芽的影响》

(1) 据材料一,概括管子对农商关系的基本认识及其主要目的。(4分)

(2) 根据材料二,指出宋朝时期“商品货币经济非常发达”的原因,结合所学知识指出其主要表现。(6分)

(3) 根据材料三,归纳明清时期政府“政治垄断性”的具体表现。综合上述材料概括我国古代农商政策在封建社会前期和后期的不同影响。(6分)

高一期中历史参考答案

1-15 ACDAC BACCB ADABC

16.

(1) 现象:诸侯争霸。

消极影响:诸侯争霸战争给人民带来了深重灾难。

积极影响:诸侯国数量减少,客观上有利于国家走向统一。

(2) 新现象:铁制农具和牛耕的使用。

阶级:地主阶级和农民阶级。

(3) 联系:政治、经济的变革促进了思想文化的繁荣。

17.

(1) 特点:中央集权,不行分封制,不行世官制,平政守法。

观点:肯定秦始皇功绩。

(2) 选择阐述①,

价值意义:突出的普遍价值;认识中国历史文化直观生动的历史见证;不同国家、民族相互交流学习的宝贵资源、学术研究的重要资源。

精神:工匠精神。

选择阐述②,

制度依据:军功爵制。

行政系统:郡县制。

18. 演变:从诗到文化,以至整个时代。

原因:统治者调整政策,提高行政效率;科举制让更多知识分子有机会进入政府机构;政治较清明,社会稳定;经济发展提供物质基础;疆域广大,民族众多,开明的民族政策推动各民族文化的大交融;吸收前代文化,中外文化的交流和融合。

19.

(1) 认识:重农抑商。

目的:富国强兵。

(2) 原因:商贸政策多元化。(“贱商”和“重商”并重)

表现:商品种类增加;外贸税收成为重要财源;出现“交子”;坊市界限被打破;市的经营时间不受限制;草市和市镇经济发展;政府管理放松。

(3) 表现:垄断贸易,推行专卖制度;限制商人自由经商;建立牙行制度;征收关税,设立关卡;规定贸易路线。

影响:前期,促进农业生产发展,有利于社会稳定,推动社会进步。后期,阻碍商品经济的发展,阻碍社会进步。

同课章节目录