高中语文统编版必修下册2.《烛之武退秦师》 课件(共32张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修下册2.《烛之武退秦师》 课件(共32张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 246.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-23 08:03:58 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

烛之武退秦师 《左传》

一言之辩,重于九鼎之宝

三寸之舌,强于百万之师

——刘勰《文心雕龙》

中国历史上不乏能言善辩之士:子贡、范雎、烛之武、鲁仲连、张孟谈、苏秦、张仪、毛遂、郦生、陆贾……他们凭着自己的伶牙俐齿、三寸不烂之舌,奔走游说,合纵连横,或化解矛盾,或挑起战争,在重大事件的决策上起着举足轻重的作用,演绎了一幕幕脍炙人口的“舌尖”上的战役。

《左传》是《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》,相传为鲁国史官左丘明所作。它是我国第一部叙事详备的编年史著作,也是一部富有文学价值的历史散文著作。《左传》善于描写战争和记述外交辞令,记事条理清楚,详略得当;写人简洁生动,人物形象栩栩如生,是历代散文的典范。它与《春秋公羊传》《春秋谷梁传》并称为“春秋三传”。

《左传》简介

秦晋之好

秦穆公为求将来做霸主,巴结强大的晋国,向晋献公求婚,献公就把大女儿伯姬嫁给了他。后来,献公年迈昏庸,为讨好年轻的妃子,杀死太子申生,立小儿子奚齐为国君。另外两个儿子夷吾和重耳为活命,逃往他国避难。

再后来,夷吾得到姐夫秦穆公的帮助,做了晋国国君。不久,他忘掉秦国的恩情,发兵攻打秦国,终遭惨败,不得已割地求饶,还叫公子圉到秦国做人质,两国关系修好。

秦穆公为联络公子圉,把女儿怀赢嫁给他。公子圉听说父亲病了,害怕国君的位置传给别人,就扔下妻子,偷偷跑回晋国。第二年,夷吾死,公子圉做了晋国君主,跟秦国不相往来。

公子圉又是一个忘恩负义的夷吾,秦穆公很生气,决定把逃到楚国的重耳接过来,还要把女儿怀赢改嫁给他,帮他赶走公子圉,当上晋国新国君,即“春秋五霸”中的晋文公。

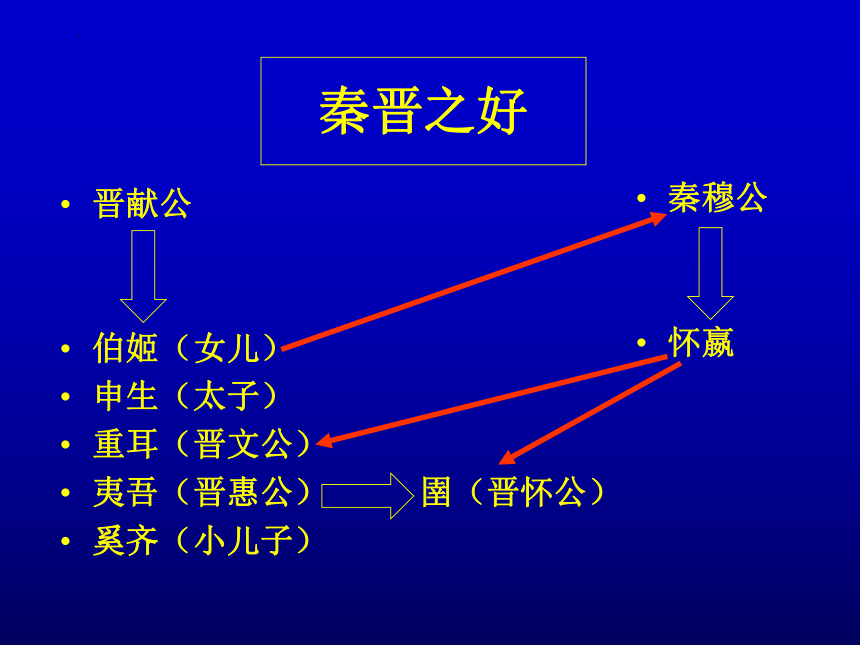

秦晋之好

晋献公

伯姬(女儿)

申生(太子)

重耳(晋文公)

夷吾(晋惠公) 圉(晋怀公)

奚齐(小儿子)

秦穆公

怀嬴

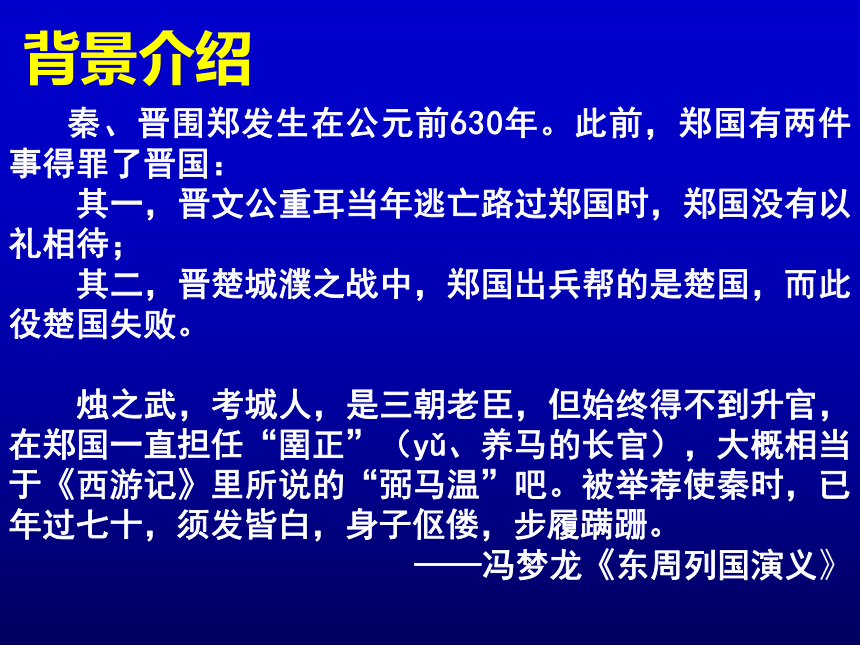

秦、晋围郑发生在公元前630年。此前,郑国有两件事得罪了晋国:

其一,晋文公重耳当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;

其二,晋楚城濮之战中,郑国出兵帮的是楚国,而此役楚国失败。

烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(yǔ、养马的长官),大概相当于《西游记》里所说的“弼马温”吧。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

——冯梦龙《东周列国演义》

背景介绍

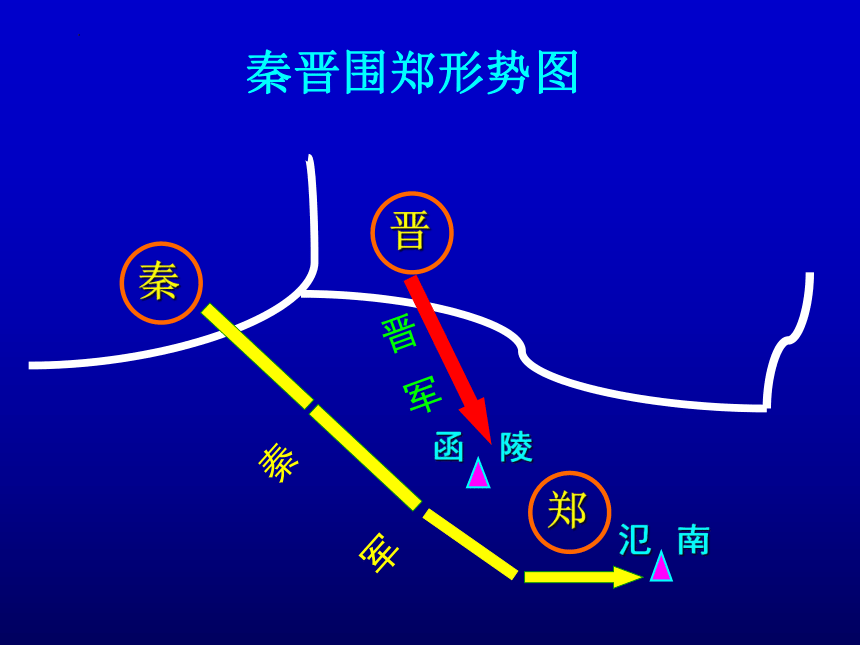

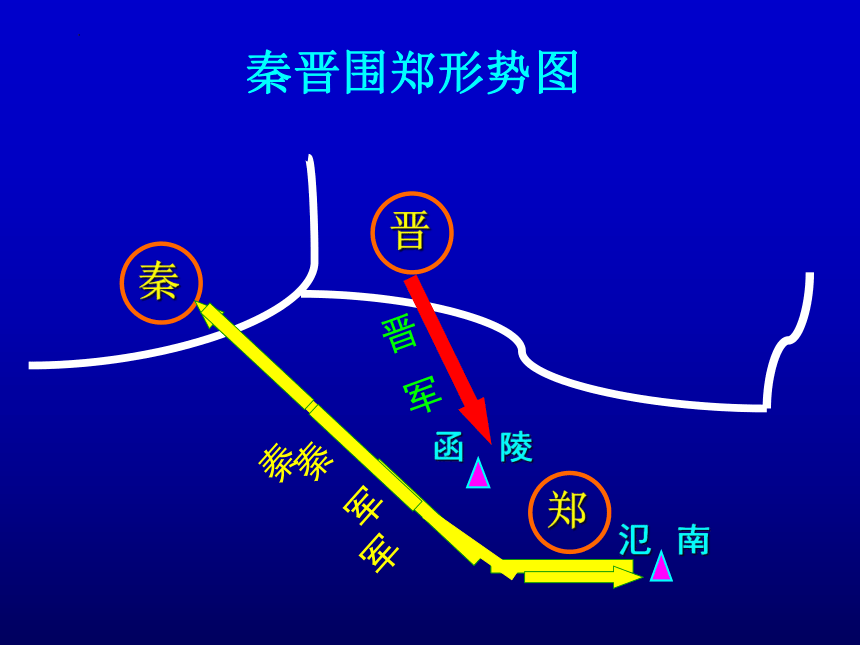

郑

秦

晋

函 陵

氾 南

晋 军

秦晋围郑形势图

秦

军

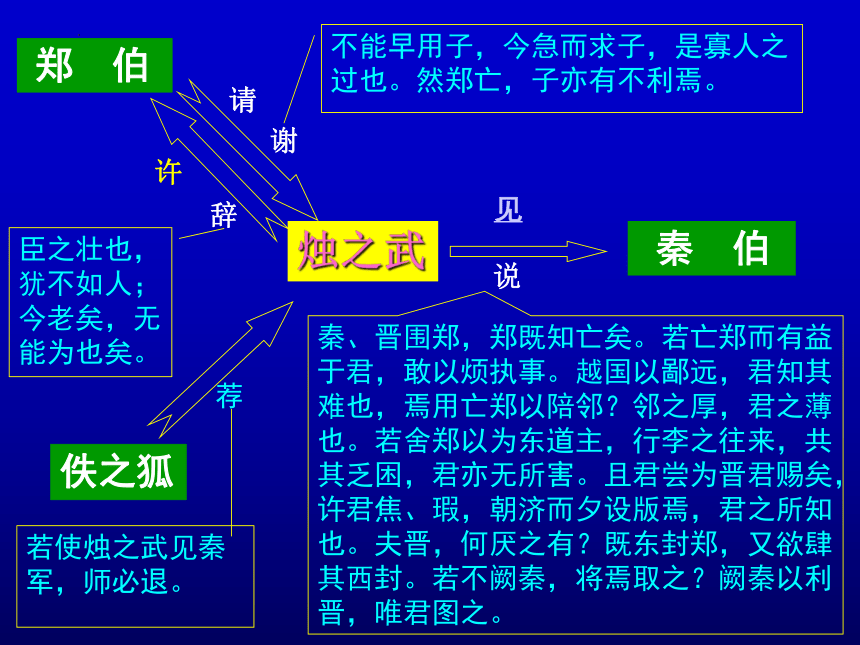

烛之武

佚之狐

郑 伯

许

臣之壮也,犹不如人;

今老矣,无能为也矣。

若使烛之武见秦军,师必退。

不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。

谢

秦 伯

见

荐

请

辞

秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封。若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

说

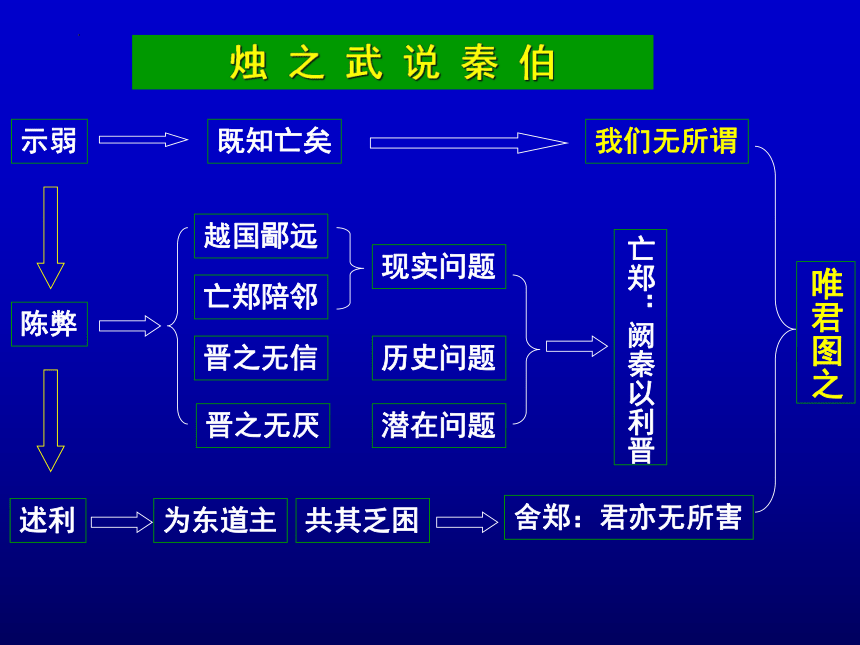

烛 之 武 说 秦 伯

示弱

既知亡矣

陈弊

越国鄙远

亡郑陪邻

述利

为东道主

晋之无信

晋之无厌

现实问题

历史问题

潜在问题

亡郑:阙秦以利晋

舍郑:君亦无所害

共其乏困

我们无所谓

唯君图之

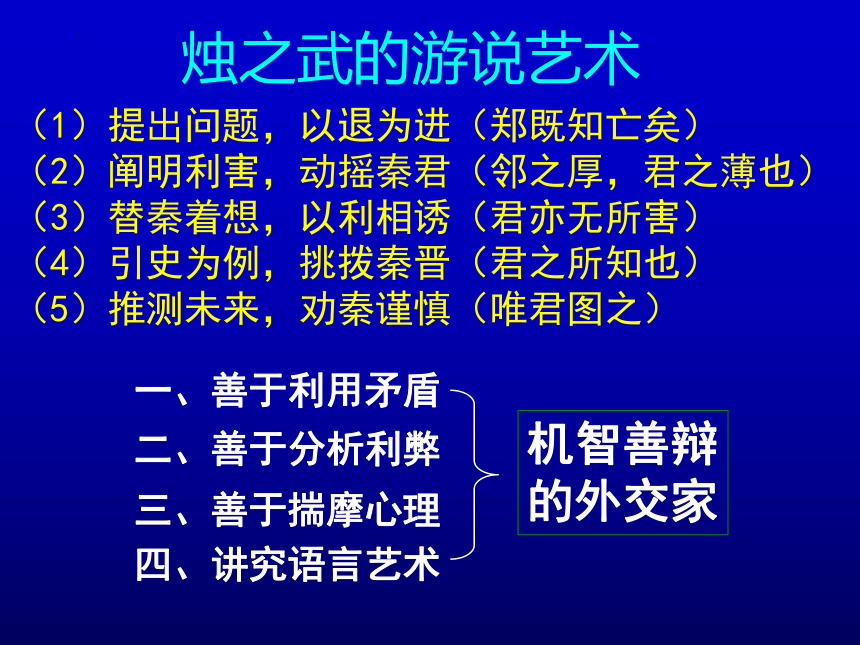

(1)提出问题,以退为进(郑既知亡矣)

(2)阐明利害,动摇秦君(邻之厚,君之薄也)

(3)替秦着想,以利相诱(君亦无所害)

(4)引史为例,挑拨秦晋(君之所知也)

(5)推测未来,劝秦谨慎(唯君图之)

烛之武的游说艺术

二、善于分析利弊

一、善于利用矛盾

三、善于揣摩心理

四、讲究语言艺术

机智善辩的外交家

郑

秦

晋

函 陵

氾 南

晋 军

秦晋围郑形势图

秦

军

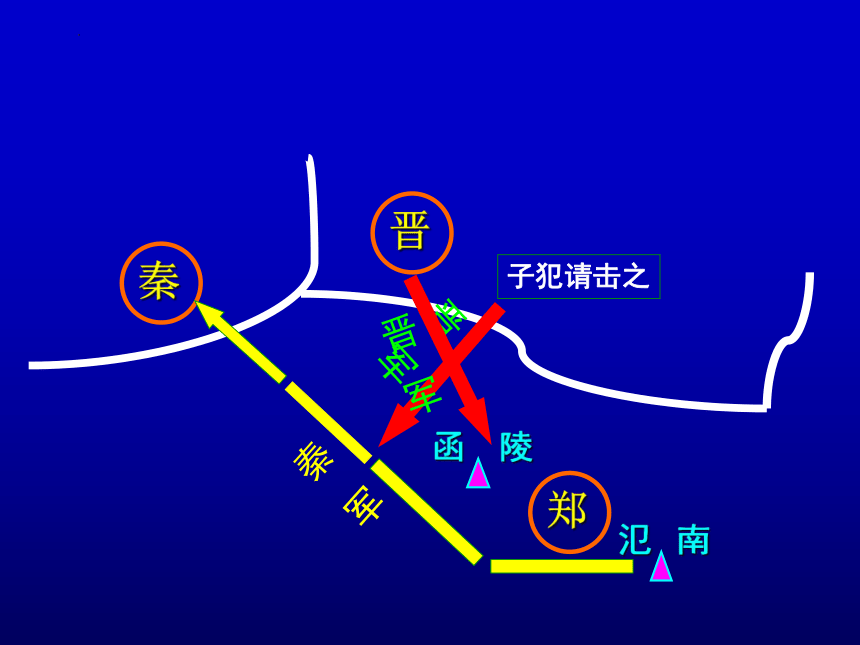

秦

军

郑

秦

晋

函 陵

氾 南

秦

军

晋 军

子犯请击之

晋 军

郑

秦

晋

函 陵

氾 南

秦

军

晋 军

子犯请击之

不仁

晋文公

不武

不知

吾其还也

晋 军

结 构

开端:秦晋围郑

发展:临危受命

高潮:说退秦师

结局:晋师撤离

亡郑利晋阙秦(正面)

存郑利秦(反面)

晋忘恩负义,不可共事(侧面)

有牢骚但顾全大局

不卑不亢刚柔相济

条理清晰说理透彻

在国家危难面前,他深明大义,义无返顾;在强秦面前,他不卑不亢,能言善辩,聪明机智。在他身上体现的是不计较个人得失,处处为郑国安危着想的爱国主义精神。

烛之武

佚之狐

1.是一个伯乐

是他慧眼识英雄,发现并举荐了烛之武这匹千里马给郑伯,从而挽救了郑国覆亡的命运。

2.是一个谋士

他胸藏韬略,临危不惧,遇事冷静,能谋善断,高瞻远瞩,对天下形势洞若观火.“国危矣,若使烛之武见秦军,师必退”。寥寥数语,足见其不同凡响。

郑 伯

1.善于纳谏

当佚之狐荐烛之武“使烛之武见秦君,师必退”时,他立即抓住这一线希望“从之”,表现了一位君主决策的及时、果断。

2.勇于自责

“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。”将过错揽到了自己身上。

3.精于言辞

“然郑亡,子亦有不利焉。”郑伯完全站在烛之武利益的角度来看问题,这同烛之武后来站在秦伯场劝其退师的说辞可谓有同工异曲之妙。

写作特点

波澜迭起,曲折有致

组织严密,前后照应

秦晋

围郑

力荐

逐之武

遭到

拒绝

郑伯

认错

毅然

应命

说服

秦伯

子犯

请击秦

文公

撤兵

转危

为安

名词→动词

晋军函陵,秦军氾南(驻军,驻扎)

越国以鄙远(以……为边邑)

与郑人盟(订了盟约;建立同盟)

唯君图之(计划,考虑)

词类活用

使动用法

烛之武退秦师(使……撤兵)

既东封郑(使……成为边疆)

若不阙秦(使……缺)

若亡郑而有益于君(使……灭亡)

名词→状语

既东封郑,又欲肆其西封(在东边;在西边)

夜缒而出(在晚上,当晚)

动词→名词

君亦无所害(害处)

且君尝为晋君赐矣(恩惠,好处)

形容词→名词

臣之壮也(壮年)

越国以鄙远(远方,边远的地方)

共其乏困(缺少的东西)

古今异义

行李之往来

古义:出行的人;

今义:出门所带的包裹。

若舍郑以为东道主

古义:把……作为;

今义:认为。

若舍郑以为东道主

东道主

古义:东方道路上的主人;

今义:一般引申为宴客的主人。

微夫人之不及此

古义:那人;

今义:一般人的妻子。

特殊句式

省略句

(烛之武)辞曰:“臣之壮也……”(主语)

(晋惠公)许君焦、瑕(主语)

夜缒(烛之武)而出(宾语)

敢以(之)烦执事(宾语)

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南(介词)

倒装句

以其无礼于晋(于晋无礼──介宾短语后置)

佚之狐言于郑伯(于郑伯言── 同上)

何厌之有(有何厌── 宾语前置)

固定句式

1.焉用亡郑以倍邻

焉……(为什么要……,何必……)

杀鸡焉用宰牛刀?

2.夫晋,何厌之有?

夫……何……(……怎么……)

通假字

无能为也已(矣)

共其乏困(供)

秦伯说,与郑人盟(悦)

失其所与,不知(智)

以

以其无礼于晋 因为,连词

敢以烦执事 拿,用,介词

越国以鄙远 顺接,连词

焉用亡郑以陪邻 顺接,连词

若舍郑以为东道主 把,介词

阙秦以利晋 顺接,连词

而

今急而求子 才,连词,顺接

夜缒而出 表修饰关系,连词

若亡郑而有益于君 顺接,连词

朝济而夕设版焉 表转折,连词

因人之力而敝之 表转折,连词

焉

子亦有不利焉 语气词,表陈述

焉用亡郑以陪邻 为什么,疑问副词

若不阙秦,将焉取之 怎么能,疑问副词

然亡郑,子亦有不利焉 啊,句末语气助词

⒈对下列句中划线词语解释,不正确的一项是( )

A晋军函陵(军:军队) B贰于楚也(贰:从属二主)

C是寡人之过也(是:这) D亡郑以陪邻(陪:增加)

⒉下列句中划线词,意义相同的一组是( )

A然郑亡,子亦有不利焉 阙秦以利晋,唯君图之

B既东封郑 又欲肆其西封

C越国以鄙远,君知其难也 肉食者鄙,未能远谋

D若不阙秦 阙秦以利晋

A

D

⒊下列“其”字作第一人称代词使用的是( )

A君知其难也 B失其所与 C又欲肆其西封 D吾其还也

⒋与“许之”中“之”的用法相同的是( )

A邻之厚,君之薄也 B夫晋,何厌之有

C敢以(之)烦执事 D臣之壮也,犹不如人

⒌下列解释不正确的一项是( )

A然郑亡,子亦有不利焉:然而郑国灭亡了,对您也不利啊!

B秦伯说,与郑人盟:秦伯很高兴,与郑国签订了盟约

C且君尝为晋君赐矣:况且您曾经接受晋国的恩惠

D若舍郑以为东道主:如果您能放弃围攻郑国而把它当作

东方道路上的主人

B

C

C

烛之武瓦解了秦晋同盟后,秦伯派大夫杞子、逢孙、杨孙带兵驻守郑国,代郑设防,秦晋之间出现裂痕。两年后(公元前628年),晋文公去世,秦穆公为了与晋争霸,乘晋国新丧,以及杞子等人在郑颇得信任,掌管郑北门锁钥的便利,不听蹇叔的劝阻,派孟明视等率军奔袭郑国,次年春通过崤山隘道,越过晋军南境,抵达滑(今河南偃师),恰遇赴周贩牛的郑国商人弦高。机警的弦高断定秦军必是偷袭郑,一面冒充郑国使者犒劳秦军,一面派人回国报警。孟明视以为郑国有备,不敢再进,便灭滑国而还。

晋襄公为维护霸业,决心打击秦军。为不惊动秦军,命先轸率军秘密赶至崤山,并联络当地姜戎埋伏于隘道两侧。秦军再经崤山,因去时未通敌情,疏于戒备,遭遇晋军伏击。晋襄公身著丧服督战,将士个个奋勇杀敌。秦军身陷隘道,进退不能,惊恐大乱,全部被歼。这便是历史上著名的“崤之战”。

后 话

赵襄子使张孟谈潜出见二子,曰:“臣闻唇亡则齿寒。今智伯帅韩、魏以攻赵,赵亡则韩、魏为之次矣。”二子曰:“我心知其然也;恐事未遂而谋泄,则祸立至矣。”张孟谈曰:“谋出二主之口,入臣之耳,何伤也!”二子乃潜与张孟谈约,为之期日而遣之。襄子夜使人杀守堤之吏,而决水灌智伯军。智伯军救水而乱,韩、魏翼而击之,襄子将卒犯其前,大败智伯之众,遂杀智伯,尽灭智氏之族。唯辅果在。

烛之武退秦师 《左传》

一言之辩,重于九鼎之宝

三寸之舌,强于百万之师

——刘勰《文心雕龙》

中国历史上不乏能言善辩之士:子贡、范雎、烛之武、鲁仲连、张孟谈、苏秦、张仪、毛遂、郦生、陆贾……他们凭着自己的伶牙俐齿、三寸不烂之舌,奔走游说,合纵连横,或化解矛盾,或挑起战争,在重大事件的决策上起着举足轻重的作用,演绎了一幕幕脍炙人口的“舌尖”上的战役。

《左传》是《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》,相传为鲁国史官左丘明所作。它是我国第一部叙事详备的编年史著作,也是一部富有文学价值的历史散文著作。《左传》善于描写战争和记述外交辞令,记事条理清楚,详略得当;写人简洁生动,人物形象栩栩如生,是历代散文的典范。它与《春秋公羊传》《春秋谷梁传》并称为“春秋三传”。

《左传》简介

秦晋之好

秦穆公为求将来做霸主,巴结强大的晋国,向晋献公求婚,献公就把大女儿伯姬嫁给了他。后来,献公年迈昏庸,为讨好年轻的妃子,杀死太子申生,立小儿子奚齐为国君。另外两个儿子夷吾和重耳为活命,逃往他国避难。

再后来,夷吾得到姐夫秦穆公的帮助,做了晋国国君。不久,他忘掉秦国的恩情,发兵攻打秦国,终遭惨败,不得已割地求饶,还叫公子圉到秦国做人质,两国关系修好。

秦穆公为联络公子圉,把女儿怀赢嫁给他。公子圉听说父亲病了,害怕国君的位置传给别人,就扔下妻子,偷偷跑回晋国。第二年,夷吾死,公子圉做了晋国君主,跟秦国不相往来。

公子圉又是一个忘恩负义的夷吾,秦穆公很生气,决定把逃到楚国的重耳接过来,还要把女儿怀赢改嫁给他,帮他赶走公子圉,当上晋国新国君,即“春秋五霸”中的晋文公。

秦晋之好

晋献公

伯姬(女儿)

申生(太子)

重耳(晋文公)

夷吾(晋惠公) 圉(晋怀公)

奚齐(小儿子)

秦穆公

怀嬴

秦、晋围郑发生在公元前630年。此前,郑国有两件事得罪了晋国:

其一,晋文公重耳当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;

其二,晋楚城濮之战中,郑国出兵帮的是楚国,而此役楚国失败。

烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(yǔ、养马的长官),大概相当于《西游记》里所说的“弼马温”吧。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

——冯梦龙《东周列国演义》

背景介绍

郑

秦

晋

函 陵

氾 南

晋 军

秦晋围郑形势图

秦

军

烛之武

佚之狐

郑 伯

许

臣之壮也,犹不如人;

今老矣,无能为也矣。

若使烛之武见秦军,师必退。

不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。

谢

秦 伯

见

荐

请

辞

秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封。若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

说

烛 之 武 说 秦 伯

示弱

既知亡矣

陈弊

越国鄙远

亡郑陪邻

述利

为东道主

晋之无信

晋之无厌

现实问题

历史问题

潜在问题

亡郑:阙秦以利晋

舍郑:君亦无所害

共其乏困

我们无所谓

唯君图之

(1)提出问题,以退为进(郑既知亡矣)

(2)阐明利害,动摇秦君(邻之厚,君之薄也)

(3)替秦着想,以利相诱(君亦无所害)

(4)引史为例,挑拨秦晋(君之所知也)

(5)推测未来,劝秦谨慎(唯君图之)

烛之武的游说艺术

二、善于分析利弊

一、善于利用矛盾

三、善于揣摩心理

四、讲究语言艺术

机智善辩的外交家

郑

秦

晋

函 陵

氾 南

晋 军

秦晋围郑形势图

秦

军

秦

军

郑

秦

晋

函 陵

氾 南

秦

军

晋 军

子犯请击之

晋 军

郑

秦

晋

函 陵

氾 南

秦

军

晋 军

子犯请击之

不仁

晋文公

不武

不知

吾其还也

晋 军

结 构

开端:秦晋围郑

发展:临危受命

高潮:说退秦师

结局:晋师撤离

亡郑利晋阙秦(正面)

存郑利秦(反面)

晋忘恩负义,不可共事(侧面)

有牢骚但顾全大局

不卑不亢刚柔相济

条理清晰说理透彻

在国家危难面前,他深明大义,义无返顾;在强秦面前,他不卑不亢,能言善辩,聪明机智。在他身上体现的是不计较个人得失,处处为郑国安危着想的爱国主义精神。

烛之武

佚之狐

1.是一个伯乐

是他慧眼识英雄,发现并举荐了烛之武这匹千里马给郑伯,从而挽救了郑国覆亡的命运。

2.是一个谋士

他胸藏韬略,临危不惧,遇事冷静,能谋善断,高瞻远瞩,对天下形势洞若观火.“国危矣,若使烛之武见秦军,师必退”。寥寥数语,足见其不同凡响。

郑 伯

1.善于纳谏

当佚之狐荐烛之武“使烛之武见秦君,师必退”时,他立即抓住这一线希望“从之”,表现了一位君主决策的及时、果断。

2.勇于自责

“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。”将过错揽到了自己身上。

3.精于言辞

“然郑亡,子亦有不利焉。”郑伯完全站在烛之武利益的角度来看问题,这同烛之武后来站在秦伯场劝其退师的说辞可谓有同工异曲之妙。

写作特点

波澜迭起,曲折有致

组织严密,前后照应

秦晋

围郑

力荐

逐之武

遭到

拒绝

郑伯

认错

毅然

应命

说服

秦伯

子犯

请击秦

文公

撤兵

转危

为安

名词→动词

晋军函陵,秦军氾南(驻军,驻扎)

越国以鄙远(以……为边邑)

与郑人盟(订了盟约;建立同盟)

唯君图之(计划,考虑)

词类活用

使动用法

烛之武退秦师(使……撤兵)

既东封郑(使……成为边疆)

若不阙秦(使……缺)

若亡郑而有益于君(使……灭亡)

名词→状语

既东封郑,又欲肆其西封(在东边;在西边)

夜缒而出(在晚上,当晚)

动词→名词

君亦无所害(害处)

且君尝为晋君赐矣(恩惠,好处)

形容词→名词

臣之壮也(壮年)

越国以鄙远(远方,边远的地方)

共其乏困(缺少的东西)

古今异义

行李之往来

古义:出行的人;

今义:出门所带的包裹。

若舍郑以为东道主

古义:把……作为;

今义:认为。

若舍郑以为东道主

东道主

古义:东方道路上的主人;

今义:一般引申为宴客的主人。

微夫人之不及此

古义:那人;

今义:一般人的妻子。

特殊句式

省略句

(烛之武)辞曰:“臣之壮也……”(主语)

(晋惠公)许君焦、瑕(主语)

夜缒(烛之武)而出(宾语)

敢以(之)烦执事(宾语)

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南(介词)

倒装句

以其无礼于晋(于晋无礼──介宾短语后置)

佚之狐言于郑伯(于郑伯言── 同上)

何厌之有(有何厌── 宾语前置)

固定句式

1.焉用亡郑以倍邻

焉……(为什么要……,何必……)

杀鸡焉用宰牛刀?

2.夫晋,何厌之有?

夫……何……(……怎么……)

通假字

无能为也已(矣)

共其乏困(供)

秦伯说,与郑人盟(悦)

失其所与,不知(智)

以

以其无礼于晋 因为,连词

敢以烦执事 拿,用,介词

越国以鄙远 顺接,连词

焉用亡郑以陪邻 顺接,连词

若舍郑以为东道主 把,介词

阙秦以利晋 顺接,连词

而

今急而求子 才,连词,顺接

夜缒而出 表修饰关系,连词

若亡郑而有益于君 顺接,连词

朝济而夕设版焉 表转折,连词

因人之力而敝之 表转折,连词

焉

子亦有不利焉 语气词,表陈述

焉用亡郑以陪邻 为什么,疑问副词

若不阙秦,将焉取之 怎么能,疑问副词

然亡郑,子亦有不利焉 啊,句末语气助词

⒈对下列句中划线词语解释,不正确的一项是( )

A晋军函陵(军:军队) B贰于楚也(贰:从属二主)

C是寡人之过也(是:这) D亡郑以陪邻(陪:增加)

⒉下列句中划线词,意义相同的一组是( )

A然郑亡,子亦有不利焉 阙秦以利晋,唯君图之

B既东封郑 又欲肆其西封

C越国以鄙远,君知其难也 肉食者鄙,未能远谋

D若不阙秦 阙秦以利晋

A

D

⒊下列“其”字作第一人称代词使用的是( )

A君知其难也 B失其所与 C又欲肆其西封 D吾其还也

⒋与“许之”中“之”的用法相同的是( )

A邻之厚,君之薄也 B夫晋,何厌之有

C敢以(之)烦执事 D臣之壮也,犹不如人

⒌下列解释不正确的一项是( )

A然郑亡,子亦有不利焉:然而郑国灭亡了,对您也不利啊!

B秦伯说,与郑人盟:秦伯很高兴,与郑国签订了盟约

C且君尝为晋君赐矣:况且您曾经接受晋国的恩惠

D若舍郑以为东道主:如果您能放弃围攻郑国而把它当作

东方道路上的主人

B

C

C

烛之武瓦解了秦晋同盟后,秦伯派大夫杞子、逢孙、杨孙带兵驻守郑国,代郑设防,秦晋之间出现裂痕。两年后(公元前628年),晋文公去世,秦穆公为了与晋争霸,乘晋国新丧,以及杞子等人在郑颇得信任,掌管郑北门锁钥的便利,不听蹇叔的劝阻,派孟明视等率军奔袭郑国,次年春通过崤山隘道,越过晋军南境,抵达滑(今河南偃师),恰遇赴周贩牛的郑国商人弦高。机警的弦高断定秦军必是偷袭郑,一面冒充郑国使者犒劳秦军,一面派人回国报警。孟明视以为郑国有备,不敢再进,便灭滑国而还。

晋襄公为维护霸业,决心打击秦军。为不惊动秦军,命先轸率军秘密赶至崤山,并联络当地姜戎埋伏于隘道两侧。秦军再经崤山,因去时未通敌情,疏于戒备,遭遇晋军伏击。晋襄公身著丧服督战,将士个个奋勇杀敌。秦军身陷隘道,进退不能,惊恐大乱,全部被歼。这便是历史上著名的“崤之战”。

后 话

赵襄子使张孟谈潜出见二子,曰:“臣闻唇亡则齿寒。今智伯帅韩、魏以攻赵,赵亡则韩、魏为之次矣。”二子曰:“我心知其然也;恐事未遂而谋泄,则祸立至矣。”张孟谈曰:“谋出二主之口,入臣之耳,何伤也!”二子乃潜与张孟谈约,为之期日而遣之。襄子夜使人杀守堤之吏,而决水灌智伯军。智伯军救水而乱,韩、魏翼而击之,襄子将卒犯其前,大败智伯之众,遂杀智伯,尽灭智氏之族。唯辅果在。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])