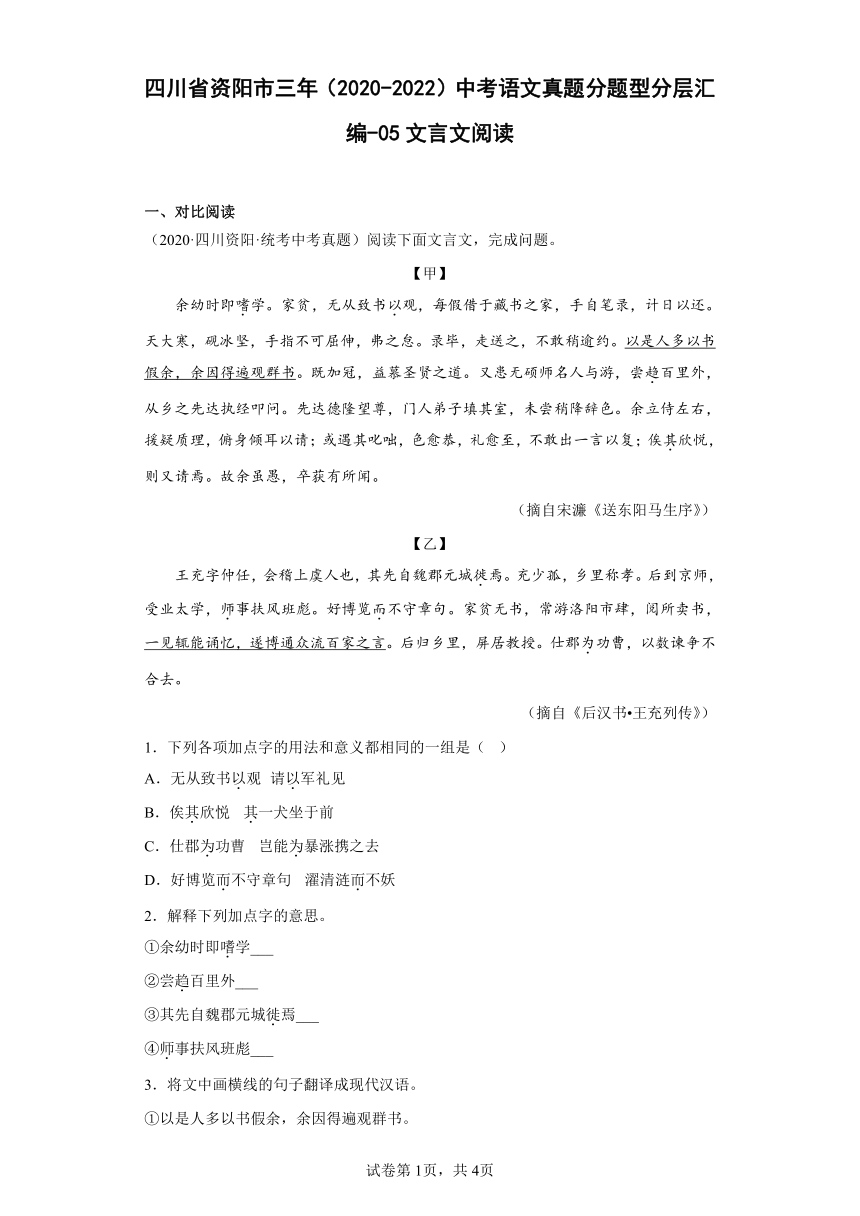

四川省资阳市三年(2020-2022)中考语文真题分题型分层汇编-05文言文阅读(含答案)

文档属性

| 名称 | 四川省资阳市三年(2020-2022)中考语文真题分题型分层汇编-05文言文阅读(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 27.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-24 07:27:05 | ||

图片预览

文档简介

四川省资阳市三年(2020-2022)中考语文真题分题型分层汇编-05文言文阅读

一、对比阅读

(2020·四川资阳·统考中考真题)阅读下面文言文,完成问题。

【甲】

余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

(摘自宋濂《送东阳马生序》)

【乙】

王充字仲任,会稽上虞人也,其先自魏郡元城徙焉。充少孤,乡里称孝。后到京师,受业太学,师事扶风班彪。好博览而不守章句。家贫无书,常游洛阳市肆,阅所卖书,一见辄能诵忆,遂博通众流百家之言。后归乡里,屏居教授。仕郡为功曹,以数谏争不合去。

(摘自《后汉书 王充列传》)

1.下列各项加点字的用法和意义都相同的一组是( )

A.无从致书以观 请以军礼见

B.俟其欣悦 其一犬坐于前

C.仕郡为功曹 岂能为暴涨携之去

D.好博览而不守章句 濯清涟而不妖

2.解释下列加点字的意思。

①余幼时即嗜学___

②尝趋百里外___

③其先自魏郡元城徙焉___

④师事扶风班彪___

3.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①以是人多以书假余,余因得遍观群书。

②一见辄能诵忆,遂博通众流百家之言。

4.宋濂与王充都“家贫无书”,但他们读书的途径不同,请结合文本简要概括。

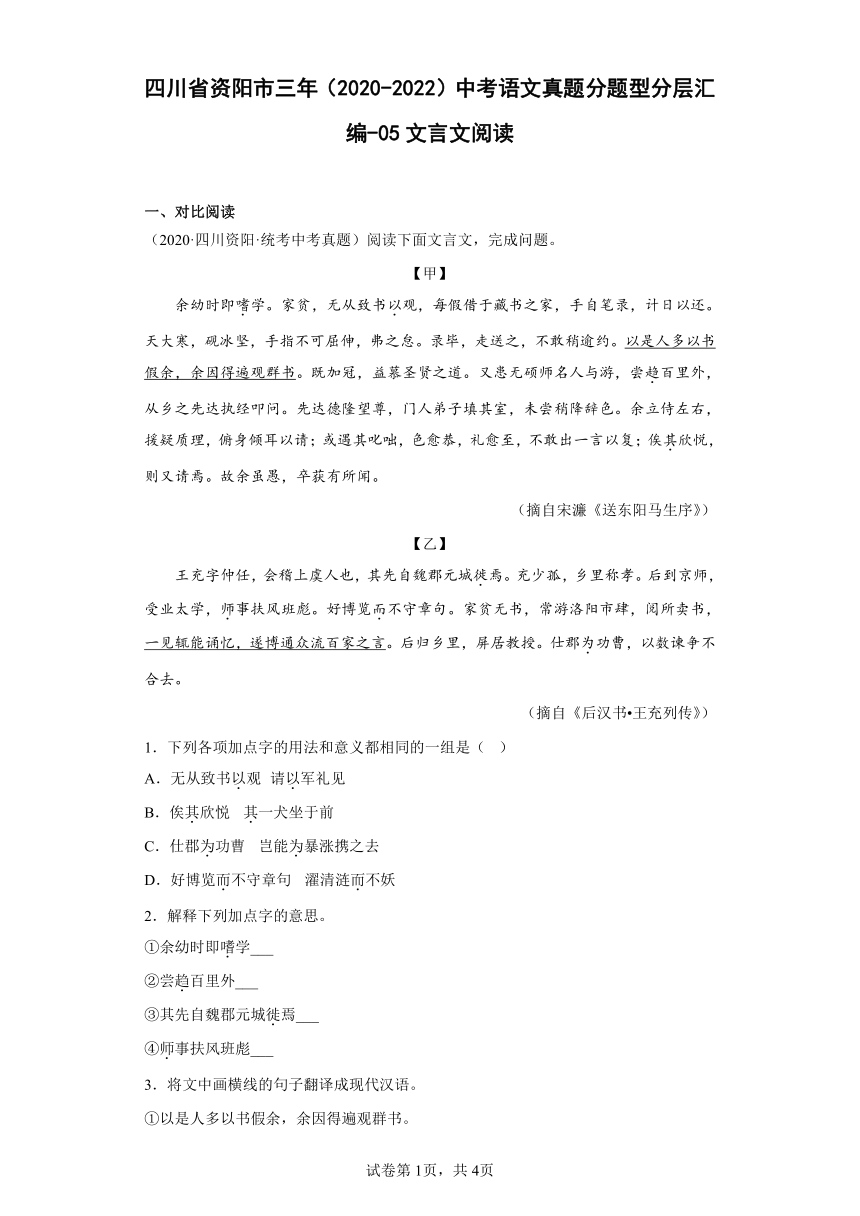

(2021·四川资阳·统考中考真题)阅读下面文言文,完成下面小题。

【甲】

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也??使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(选自《孟子·告子上》)

【乙】

荀巨伯远看友人疾,值①胡贼攻郡②。友人语巨伯曰:“吾今死矣,子可去!”巨伯曰:“远来相视,子令吾去,败义以求生,岂荀巨伯所行邪?”贼既至,谓巨伯曰:“大军至,一郡尽空,汝何男子,而敢独止?”巨伯曰:“友人有疾,不忍委之,宁以吾身代友人命。”贼相谓曰:“我辈无义之人,而入有义之国!”遂班军而还,一郡并获全。

(选自《世说新语·德行》)

注释:①值:恰逢,赶上。②郡:古代的行政区划,这里指城。

5.下列各项加点字的用法和意义都相同的一组是( )

A.所欲有甚于生者 皆以美于徐公

B.则凡可以得生者何不用也 入则无法家拂士

C.败义以求生 可以为师矣

D.遂班军而还 康肃笑而遣之

6.解释下列加点字的意思。

(1)死亦我所恶

(2)故患有所不辟也

(3)荀巨伯远看友人疾

(4)不忍委之

7.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(2)友人语巨伯曰:“吾今死矣,子可去!”

8.孟子认为在“生”与“义”处于两难选择时,应舍生取义。请简要说说荀巨伯是怎样践行这一主张的?

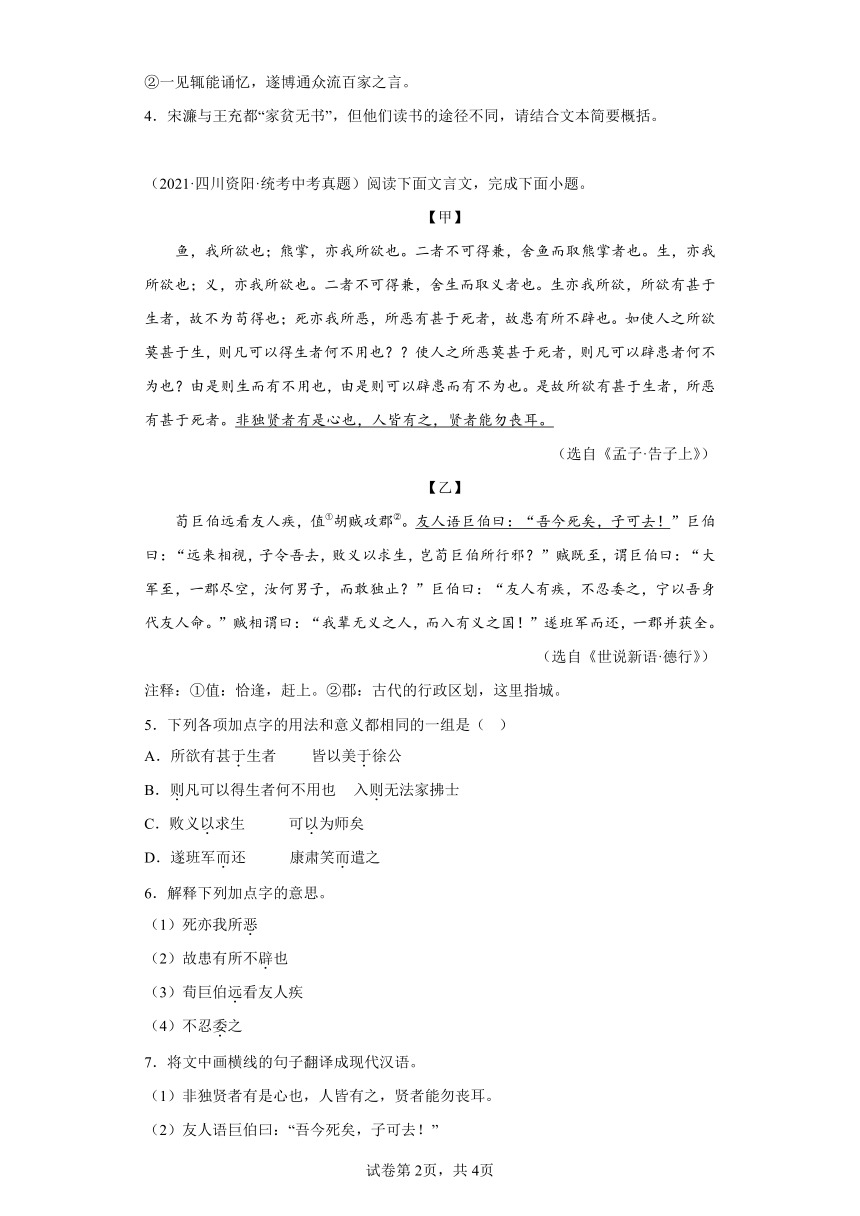

(2022·四川资阳·统考中考真题)阅读下面的文言文,完成小题。

【甲】大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

(节选自《礼记·礼运》)

【乙】令既具①,未布②,恐民之不信,已乃立三丈之木于国都市南门,募民有能徙置北门者予十金。民怪之,莫敢徙。复曰“能徙者予五十金”。有一人徙之,辄予五十金,以明不欺。卒下令。

令行于民期年,秦民之国都言初令之不便者以千数。于是太子犯法。卫鞅曰:“法之不行,自上犯之。”将法太子。太子,君嗣③也,不可施刑,刑其傅公子虔,黥④其师公孙贾。明日,秦人皆趋令。行之十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。

(节选自《史记·商君列传》)

【注】①具:准备就绪。②布:颁布,公布。③嗣:继承。④黥:即墨刑,用刀在面额上刻字,再涂以墨。

9.下列各项加点字的用法和意义,都相同的一组是( )

A.故人不独亲其亲 回也不改其乐

B.货恶其弃于地也 皆以美于徐公

C.恐民之不信 已而之细柳军

D.已乃立三丈之木于国都市南门 乃不知有汉

10.下列对文中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.男有分,女有归 女子出嫁

B.盗窃乱贼而不作 作乱害人

C.令行于民期年 满一年

D.秦民大说 大声说话

11.将甲、乙两文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)大道之行也,天下为公。

(2)明日,秦人皆趋令。

12.“大同”社会是儒家对理想社会的美好憧憬,推行新法后的秦国是否进入了“大同”社会?请结合甲、乙两文内容简述你的看法。

试卷第2页,共2页

试卷第1页,共1页

参考答案:

1.D 2. 爱好 快步走 迁徙 以……为师 3.①因此人们大多肯将书借给我,我因而能够看各种各样的书。

②看一遍便能背下来,于是博通各种流派及百家的学说。 4.宋濂通过借书、抄书来读书;王充到书市看书。

【详解】1.本题考查一词多义。

A.来/用。

B.代词/其中。

C.担任/被。

D.表转折/表转折。

故选D。

2.本题考查文言词语的释义。

①句意为:我年幼时就爱学习。嗜:爱好。

②句意为:曾快步走(跑)到百里之外。趋:快步走。

③句意为:他的祖先是从魏郡元城迁徙来的。徙:迁徙。

④句意为:拜扶风班彪为师。师:以……为师。

3.本题考查文言文翻译能力。翻译的基本方法:直译为主,意译为辅。

①重点词:以是,因此;假,借。译为:因此人们大多肯将书借给我,我因而能够看各种各样的书。

②重点词:辄,就;遂,于是。译为:看一遍便能背下来,于是博通各种流派及百家的学说。

4.本题主要考查点是对文言文内容的理解。从文中找到宋濂和王充解决读书的方法即可。由“每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还”可知,宋濂通过借书、抄书来读书。由“常游洛阳市肆,阅所卖书”可知,王充到书市看书。概括作答即可。

【参考译文】【甲】我年幼时就爱学习。因为家中贫穷,无法得到书来看,常向藏书的人家求借,亲手抄录,约定日期送还。天气酷寒时,砚池中的水冻成了坚冰,手指不能屈伸,我仍不放松读书。抄写完后,赶快送还人家,不敢稍稍超过约定的期限。因此人们大多肯将书借给我,我因而能够看各种各样的书。已经成年之后,更加仰慕圣贤的学说,又苦于不能与学识渊博的老师和名人交往,曾快步走(跑)到百里之外,手拿着经书向当地在道德学问上有名望的前辈求教。前辈德高望重,门人学生挤满了他的房间,他的言辞和态度从未稍有委婉。我站着陪侍在他左右,提出疑难,询问道理,低身侧耳向他请教;有时遭到他的训斥,表情更为恭敬,礼貌更为周到,不敢答复一句话;等到他高兴时,就又向他请教。所以我虽然愚钝,最终还是得到不少教益。

【乙】王充字仲任,会稽上虞人,他的祖先是从魏郡元城迁徙来的。王充少时丧父,乡里都称赞他的孝顺。后来到京师,在太学学习,拜扶风班彪为师。他喜好博览群书而不拘守章句。家贫没书,常到洛阳市集中走动,阅读那里卖的书,看一遍便能背下来,于是博通各种流派及百家的学说。后来回到家乡,退居在家教书。在州郡担任过功曹,因为多次劝谏长官,意见不合离去。

5.D 6.①厌恶,讨厌;②同“避”,躲避;③从远方;④丢下,舍弃。 7.①不仅贤人有这种本性,人人都有,只不过有贤能的人不丧失罢了。

②朋友对巨伯说:“我如今就要死去了,你赶紧离开!” 8.荀巨伯探望重病的朋友,这是“义”。胡贼攻打城池,他的生命遇到危险,不听朋友的劝离,而是选择留下。冒着生命危险也要保护他的病友,这就是舍生取义。不仅救了朋友的性命,更让敌军自惭而退。

【解析】5.本题考查一词多义。

A.介词,胜过、超过/介词,比;

B.连词,那么/连词,如果;

C.连词,来/介词,凭借;

D.表承接,可不译\表承接,可不译;

故选D。

6.本题主要考查点是文言实词的理解。解答此类题目,一定要先翻译句子,知道句意然后再解释词语,并要注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况,平时要注意积累并识记一些常见的实词。

①句意:死亡也是我所厌恶的。恶:厌恶,讨厌;

②句意:所以有祸患(我)不躲避。辟:同“避”,躲避;

③句意:荀巨伯从远方来探望重病的朋友。远:从远方;

④句意:我不忍心舍弃他。委:丢下,舍弃。

7.本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。注意:(1)非独,不仅,不只是。是心,这种心理。皆,都。丧,丧失。(2)语,告诉,对……说。去,离开。

8.考查对文本内容的理解。

“荀巨伯远看友人疾”体现了荀巨伯对友人真挚的情义,友人生病,便来探望。

“远来相视,子令吾去,败义以求生,岂荀巨伯所行邪?”,友人劝荀巨伯离开,荀巨伯说自己不能“败义以求生”,体现了荀巨伯对“义”的坚持,即使面对死亡的危险,也不背离朋友。

“宁以吾身代友人命”,荀巨伯愿意用自己的死亡来换取朋友的生存,这就是舍生取义。

【点睛】译文:

【甲】

鱼,是我所想要的东西;熊掌,也是我所想要的东西。这两种东西不能同时得到,(我)会舍弃鱼而选取熊掌。生命也是我所想要的东西;道义也是我所想要的东西。这两样东西不能同时得到,(我)会舍弃生命而选取道义。生命也是我所想要的,但还有比生命更想要的东西,所以(我)不做苟且偷生的事情。死亡是我所厌恶的,但还有比死亡更厌恶的事,所以有祸患(我)不躲避。如果人们没有比生命更想要的东西,那么凡是可以保全生命的方法有什么不可以用的呢?如果人们没有比死亡更厌恶的事情,那么凡是可以躲避祸患的手段有什么不可以做的呢?按照这种方法可以生存却不采用,按照这种方法可以躲避祸患却不去做。是因为有比生命更想要的东西(那就是义),有比死亡更厌恶的东西(那就是不义)。不仅仅是贤人有这种思想,每个人都有这种思想,只不过贤人能够操守这种道德不丢失罢了。

【乙】

荀巨伯从远方来探望重病的朋友,正好赶上胡贼攻打城池。荀巨伯的朋友对荀巨伯说:“我如今就要死去了,你赶紧离开!”荀巨伯说:“我从远方来探望你,你却让我离开,为了苟且偷生而毁掉道义,这难道是我荀巨伯应该做的吗?”这时胡贼已经到了,问荀巨伯:“大军到了,整个城都空了,你是什么人,竟敢独自留在城中?”荀巨伯说:“我的朋友身患重病,我不忍心舍弃他,我宁愿用我的性命来换取朋友的性命。”胡贼听了说:“我们这些不懂道义的人,却侵入了这么有仁义的国家!”于是调回外出打仗的军队,使整个城都因此获救。

9.A 10.D 11.(1)在大道施行的时候,天下是公共的。

(2)第二天,秦国人都遵行法令了。 12.没有进入。甲文“大同”社会的核心是“天下为公”,基本特征是“选贤与能,讲信修睦”等,而乙文中“太子,君嗣也”,表明秦国的天下不是大家共有的,管理者不是大家选举出来的;“太子犯法”“刑其傅”“黥其师”,这也不是“讲信修睦”。

【解析】9.本题考查一词多义。

A.都是代词,他的;

B.介词,在/介词,比;

C.主谓之间,取消句子独立性,不译/动词,到;

D.副词,于是/副词,竟然;

故选A。

10.本题考查文言词语辨析。

D.句意:秦国的百姓都非常高兴。“说”通“悦”,高兴的意思。“大说”即高兴、开心。

故选D。

11.本题考查文言句子翻译。翻译时要做到“信、达、雅”,注意重点字词。重点字词有:

(1)行,实行;为,是;公,公共。

(2)明日,第二天;皆,都;趋,遵守。

12.本题考查对文章内容的理解能力,学生需在疏通文意的基础上,进行分析,然后言之有理即可。

由甲文“选贤与能,讲信修睦”可知,儒家认为“大同”社会的天下都是公共的。人们做事都为天下公共利益着想,社会管理一定推举贤德和能干的人来主持,人与人之间的关系一定讲求信用,保持和睦友善。而秦国在商鞅变法十年后,虽然发生的变化是“道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。”即路上没有人将别人丢的东西据为己有,山林里也没了盗贼,家家富裕充足,百姓勇于为国作战,不敢再行私斗,乡野城镇都得到了治理。但结合乙文“太子,君嗣也,不可施刑,刑其傅公子虔,黥其师公孙贾”可知,太子是国君的继承人,不能施以刑罚,便将他的老师公子虔处刑,将另一个老师公孙贾脸上刺字,以示惩戒。并没有做到“天下为公”,也不是“讲信修睦”,所以秦国没有进入“大同”社会,

【点睛】参考译文:

【甲】在大道施行的时候,天下是人们所共有的,把品德高尚的人、能干的人举荐出来,讲求诚信,培养和睦(气氛)。因此人们不只是敬爱自己的父母,不只是疼爱自己的子女,要使老年人能终其天年,中年人能为社会效力,幼童能顺利地成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼年丧父的孩子、老而无子的人、残疾人都能得到供养。男子有职务,女子有归宿。对于财货,人们憎恨把它扔在地上的行为,却不一定要自己私藏;人们都愿意为公众之事竭尽全力,而不一定为自己谋私利。因此奸邪之谋不会发生,盗窃、造反和害人的事情不发生。所以大门都不用关上了。这叫做理想社会。

【乙】法令已经制订完成,尚未公布,恐怕老百性不相信自己,就在都城市场的南门竖起一根三丈长的木头,招募百姓中有谁把木头搬到北门就赏给十金。人们觉得奇怪,没有人敢搬动。又下令说:“能把木头搬到北门的赏五十金。”有一个人把木头搬走了,当即就赏给他五十金,以表明决不欺骗。然后终于发布法令。

这时太子也触犯了法律,公孙鞅说:“新法不能顺利施行,就在于上层人士带头违犯。”将依法处罚太子。太子是国君的继承人,不能施以刑罚,便将他的老师公子虔处刑,将另一个老师公孙贾脸上刺字,以示惩戒。第二天,秦国人听说此事,都遵从了法令。新法施行十年,秦国的百姓都非常高兴,秦国出现路不拾遗、山无盗贼的太平景象,家家富裕,人人饱暖。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、对比阅读

(2020·四川资阳·统考中考真题)阅读下面文言文,完成问题。

【甲】

余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

(摘自宋濂《送东阳马生序》)

【乙】

王充字仲任,会稽上虞人也,其先自魏郡元城徙焉。充少孤,乡里称孝。后到京师,受业太学,师事扶风班彪。好博览而不守章句。家贫无书,常游洛阳市肆,阅所卖书,一见辄能诵忆,遂博通众流百家之言。后归乡里,屏居教授。仕郡为功曹,以数谏争不合去。

(摘自《后汉书 王充列传》)

1.下列各项加点字的用法和意义都相同的一组是( )

A.无从致书以观 请以军礼见

B.俟其欣悦 其一犬坐于前

C.仕郡为功曹 岂能为暴涨携之去

D.好博览而不守章句 濯清涟而不妖

2.解释下列加点字的意思。

①余幼时即嗜学___

②尝趋百里外___

③其先自魏郡元城徙焉___

④师事扶风班彪___

3.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①以是人多以书假余,余因得遍观群书。

②一见辄能诵忆,遂博通众流百家之言。

4.宋濂与王充都“家贫无书”,但他们读书的途径不同,请结合文本简要概括。

(2021·四川资阳·统考中考真题)阅读下面文言文,完成下面小题。

【甲】

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也??使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(选自《孟子·告子上》)

【乙】

荀巨伯远看友人疾,值①胡贼攻郡②。友人语巨伯曰:“吾今死矣,子可去!”巨伯曰:“远来相视,子令吾去,败义以求生,岂荀巨伯所行邪?”贼既至,谓巨伯曰:“大军至,一郡尽空,汝何男子,而敢独止?”巨伯曰:“友人有疾,不忍委之,宁以吾身代友人命。”贼相谓曰:“我辈无义之人,而入有义之国!”遂班军而还,一郡并获全。

(选自《世说新语·德行》)

注释:①值:恰逢,赶上。②郡:古代的行政区划,这里指城。

5.下列各项加点字的用法和意义都相同的一组是( )

A.所欲有甚于生者 皆以美于徐公

B.则凡可以得生者何不用也 入则无法家拂士

C.败义以求生 可以为师矣

D.遂班军而还 康肃笑而遣之

6.解释下列加点字的意思。

(1)死亦我所恶

(2)故患有所不辟也

(3)荀巨伯远看友人疾

(4)不忍委之

7.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(2)友人语巨伯曰:“吾今死矣,子可去!”

8.孟子认为在“生”与“义”处于两难选择时,应舍生取义。请简要说说荀巨伯是怎样践行这一主张的?

(2022·四川资阳·统考中考真题)阅读下面的文言文,完成小题。

【甲】大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

(节选自《礼记·礼运》)

【乙】令既具①,未布②,恐民之不信,已乃立三丈之木于国都市南门,募民有能徙置北门者予十金。民怪之,莫敢徙。复曰“能徙者予五十金”。有一人徙之,辄予五十金,以明不欺。卒下令。

令行于民期年,秦民之国都言初令之不便者以千数。于是太子犯法。卫鞅曰:“法之不行,自上犯之。”将法太子。太子,君嗣③也,不可施刑,刑其傅公子虔,黥④其师公孙贾。明日,秦人皆趋令。行之十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。

(节选自《史记·商君列传》)

【注】①具:准备就绪。②布:颁布,公布。③嗣:继承。④黥:即墨刑,用刀在面额上刻字,再涂以墨。

9.下列各项加点字的用法和意义,都相同的一组是( )

A.故人不独亲其亲 回也不改其乐

B.货恶其弃于地也 皆以美于徐公

C.恐民之不信 已而之细柳军

D.已乃立三丈之木于国都市南门 乃不知有汉

10.下列对文中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.男有分,女有归 女子出嫁

B.盗窃乱贼而不作 作乱害人

C.令行于民期年 满一年

D.秦民大说 大声说话

11.将甲、乙两文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)大道之行也,天下为公。

(2)明日,秦人皆趋令。

12.“大同”社会是儒家对理想社会的美好憧憬,推行新法后的秦国是否进入了“大同”社会?请结合甲、乙两文内容简述你的看法。

试卷第2页,共2页

试卷第1页,共1页

参考答案:

1.D 2. 爱好 快步走 迁徙 以……为师 3.①因此人们大多肯将书借给我,我因而能够看各种各样的书。

②看一遍便能背下来,于是博通各种流派及百家的学说。 4.宋濂通过借书、抄书来读书;王充到书市看书。

【详解】1.本题考查一词多义。

A.来/用。

B.代词/其中。

C.担任/被。

D.表转折/表转折。

故选D。

2.本题考查文言词语的释义。

①句意为:我年幼时就爱学习。嗜:爱好。

②句意为:曾快步走(跑)到百里之外。趋:快步走。

③句意为:他的祖先是从魏郡元城迁徙来的。徙:迁徙。

④句意为:拜扶风班彪为师。师:以……为师。

3.本题考查文言文翻译能力。翻译的基本方法:直译为主,意译为辅。

①重点词:以是,因此;假,借。译为:因此人们大多肯将书借给我,我因而能够看各种各样的书。

②重点词:辄,就;遂,于是。译为:看一遍便能背下来,于是博通各种流派及百家的学说。

4.本题主要考查点是对文言文内容的理解。从文中找到宋濂和王充解决读书的方法即可。由“每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还”可知,宋濂通过借书、抄书来读书。由“常游洛阳市肆,阅所卖书”可知,王充到书市看书。概括作答即可。

【参考译文】【甲】我年幼时就爱学习。因为家中贫穷,无法得到书来看,常向藏书的人家求借,亲手抄录,约定日期送还。天气酷寒时,砚池中的水冻成了坚冰,手指不能屈伸,我仍不放松读书。抄写完后,赶快送还人家,不敢稍稍超过约定的期限。因此人们大多肯将书借给我,我因而能够看各种各样的书。已经成年之后,更加仰慕圣贤的学说,又苦于不能与学识渊博的老师和名人交往,曾快步走(跑)到百里之外,手拿着经书向当地在道德学问上有名望的前辈求教。前辈德高望重,门人学生挤满了他的房间,他的言辞和态度从未稍有委婉。我站着陪侍在他左右,提出疑难,询问道理,低身侧耳向他请教;有时遭到他的训斥,表情更为恭敬,礼貌更为周到,不敢答复一句话;等到他高兴时,就又向他请教。所以我虽然愚钝,最终还是得到不少教益。

【乙】王充字仲任,会稽上虞人,他的祖先是从魏郡元城迁徙来的。王充少时丧父,乡里都称赞他的孝顺。后来到京师,在太学学习,拜扶风班彪为师。他喜好博览群书而不拘守章句。家贫没书,常到洛阳市集中走动,阅读那里卖的书,看一遍便能背下来,于是博通各种流派及百家的学说。后来回到家乡,退居在家教书。在州郡担任过功曹,因为多次劝谏长官,意见不合离去。

5.D 6.①厌恶,讨厌;②同“避”,躲避;③从远方;④丢下,舍弃。 7.①不仅贤人有这种本性,人人都有,只不过有贤能的人不丧失罢了。

②朋友对巨伯说:“我如今就要死去了,你赶紧离开!” 8.荀巨伯探望重病的朋友,这是“义”。胡贼攻打城池,他的生命遇到危险,不听朋友的劝离,而是选择留下。冒着生命危险也要保护他的病友,这就是舍生取义。不仅救了朋友的性命,更让敌军自惭而退。

【解析】5.本题考查一词多义。

A.介词,胜过、超过/介词,比;

B.连词,那么/连词,如果;

C.连词,来/介词,凭借;

D.表承接,可不译\表承接,可不译;

故选D。

6.本题主要考查点是文言实词的理解。解答此类题目,一定要先翻译句子,知道句意然后再解释词语,并要注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况,平时要注意积累并识记一些常见的实词。

①句意:死亡也是我所厌恶的。恶:厌恶,讨厌;

②句意:所以有祸患(我)不躲避。辟:同“避”,躲避;

③句意:荀巨伯从远方来探望重病的朋友。远:从远方;

④句意:我不忍心舍弃他。委:丢下,舍弃。

7.本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。注意:(1)非独,不仅,不只是。是心,这种心理。皆,都。丧,丧失。(2)语,告诉,对……说。去,离开。

8.考查对文本内容的理解。

“荀巨伯远看友人疾”体现了荀巨伯对友人真挚的情义,友人生病,便来探望。

“远来相视,子令吾去,败义以求生,岂荀巨伯所行邪?”,友人劝荀巨伯离开,荀巨伯说自己不能“败义以求生”,体现了荀巨伯对“义”的坚持,即使面对死亡的危险,也不背离朋友。

“宁以吾身代友人命”,荀巨伯愿意用自己的死亡来换取朋友的生存,这就是舍生取义。

【点睛】译文:

【甲】

鱼,是我所想要的东西;熊掌,也是我所想要的东西。这两种东西不能同时得到,(我)会舍弃鱼而选取熊掌。生命也是我所想要的东西;道义也是我所想要的东西。这两样东西不能同时得到,(我)会舍弃生命而选取道义。生命也是我所想要的,但还有比生命更想要的东西,所以(我)不做苟且偷生的事情。死亡是我所厌恶的,但还有比死亡更厌恶的事,所以有祸患(我)不躲避。如果人们没有比生命更想要的东西,那么凡是可以保全生命的方法有什么不可以用的呢?如果人们没有比死亡更厌恶的事情,那么凡是可以躲避祸患的手段有什么不可以做的呢?按照这种方法可以生存却不采用,按照这种方法可以躲避祸患却不去做。是因为有比生命更想要的东西(那就是义),有比死亡更厌恶的东西(那就是不义)。不仅仅是贤人有这种思想,每个人都有这种思想,只不过贤人能够操守这种道德不丢失罢了。

【乙】

荀巨伯从远方来探望重病的朋友,正好赶上胡贼攻打城池。荀巨伯的朋友对荀巨伯说:“我如今就要死去了,你赶紧离开!”荀巨伯说:“我从远方来探望你,你却让我离开,为了苟且偷生而毁掉道义,这难道是我荀巨伯应该做的吗?”这时胡贼已经到了,问荀巨伯:“大军到了,整个城都空了,你是什么人,竟敢独自留在城中?”荀巨伯说:“我的朋友身患重病,我不忍心舍弃他,我宁愿用我的性命来换取朋友的性命。”胡贼听了说:“我们这些不懂道义的人,却侵入了这么有仁义的国家!”于是调回外出打仗的军队,使整个城都因此获救。

9.A 10.D 11.(1)在大道施行的时候,天下是公共的。

(2)第二天,秦国人都遵行法令了。 12.没有进入。甲文“大同”社会的核心是“天下为公”,基本特征是“选贤与能,讲信修睦”等,而乙文中“太子,君嗣也”,表明秦国的天下不是大家共有的,管理者不是大家选举出来的;“太子犯法”“刑其傅”“黥其师”,这也不是“讲信修睦”。

【解析】9.本题考查一词多义。

A.都是代词,他的;

B.介词,在/介词,比;

C.主谓之间,取消句子独立性,不译/动词,到;

D.副词,于是/副词,竟然;

故选A。

10.本题考查文言词语辨析。

D.句意:秦国的百姓都非常高兴。“说”通“悦”,高兴的意思。“大说”即高兴、开心。

故选D。

11.本题考查文言句子翻译。翻译时要做到“信、达、雅”,注意重点字词。重点字词有:

(1)行,实行;为,是;公,公共。

(2)明日,第二天;皆,都;趋,遵守。

12.本题考查对文章内容的理解能力,学生需在疏通文意的基础上,进行分析,然后言之有理即可。

由甲文“选贤与能,讲信修睦”可知,儒家认为“大同”社会的天下都是公共的。人们做事都为天下公共利益着想,社会管理一定推举贤德和能干的人来主持,人与人之间的关系一定讲求信用,保持和睦友善。而秦国在商鞅变法十年后,虽然发生的变化是“道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。”即路上没有人将别人丢的东西据为己有,山林里也没了盗贼,家家富裕充足,百姓勇于为国作战,不敢再行私斗,乡野城镇都得到了治理。但结合乙文“太子,君嗣也,不可施刑,刑其傅公子虔,黥其师公孙贾”可知,太子是国君的继承人,不能施以刑罚,便将他的老师公子虔处刑,将另一个老师公孙贾脸上刺字,以示惩戒。并没有做到“天下为公”,也不是“讲信修睦”,所以秦国没有进入“大同”社会,

【点睛】参考译文:

【甲】在大道施行的时候,天下是人们所共有的,把品德高尚的人、能干的人举荐出来,讲求诚信,培养和睦(气氛)。因此人们不只是敬爱自己的父母,不只是疼爱自己的子女,要使老年人能终其天年,中年人能为社会效力,幼童能顺利地成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼年丧父的孩子、老而无子的人、残疾人都能得到供养。男子有职务,女子有归宿。对于财货,人们憎恨把它扔在地上的行为,却不一定要自己私藏;人们都愿意为公众之事竭尽全力,而不一定为自己谋私利。因此奸邪之谋不会发生,盗窃、造反和害人的事情不发生。所以大门都不用关上了。这叫做理想社会。

【乙】法令已经制订完成,尚未公布,恐怕老百性不相信自己,就在都城市场的南门竖起一根三丈长的木头,招募百姓中有谁把木头搬到北门就赏给十金。人们觉得奇怪,没有人敢搬动。又下令说:“能把木头搬到北门的赏五十金。”有一个人把木头搬走了,当即就赏给他五十金,以表明决不欺骗。然后终于发布法令。

这时太子也触犯了法律,公孙鞅说:“新法不能顺利施行,就在于上层人士带头违犯。”将依法处罚太子。太子是国君的继承人,不能施以刑罚,便将他的老师公子虔处刑,将另一个老师公孙贾脸上刺字,以示惩戒。第二天,秦国人听说此事,都遵从了法令。新法施行十年,秦国的百姓都非常高兴,秦国出现路不拾遗、山无盗贼的太平景象,家家富裕,人人饱暖。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录