云南省2023年中考备考历史一轮复习隋唐时期:繁荣与开放的时代 练习题(含解析)

文档属性

| 名称 | 云南省2023年中考备考历史一轮复习隋唐时期:繁荣与开放的时代 练习题(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-23 15:24:33 | ||

图片预览

文档简介

云南省2023年中考备考历史一轮复习隋唐时期:繁荣与开放的时代 练习题

一、选择题

1.(2022·云南昆明·一模)隋朝大运河始建于公元605年,绵延两千多千米,是一条贯通南北的交通大动脉。2014年在卡塔尔首都举行的第38届世界遗产大会上,中国大运河成功入选《世界遗产名录》。隋朝大运河的中心在

A.洛阳 B.余杭 C.涿郡 D.江都

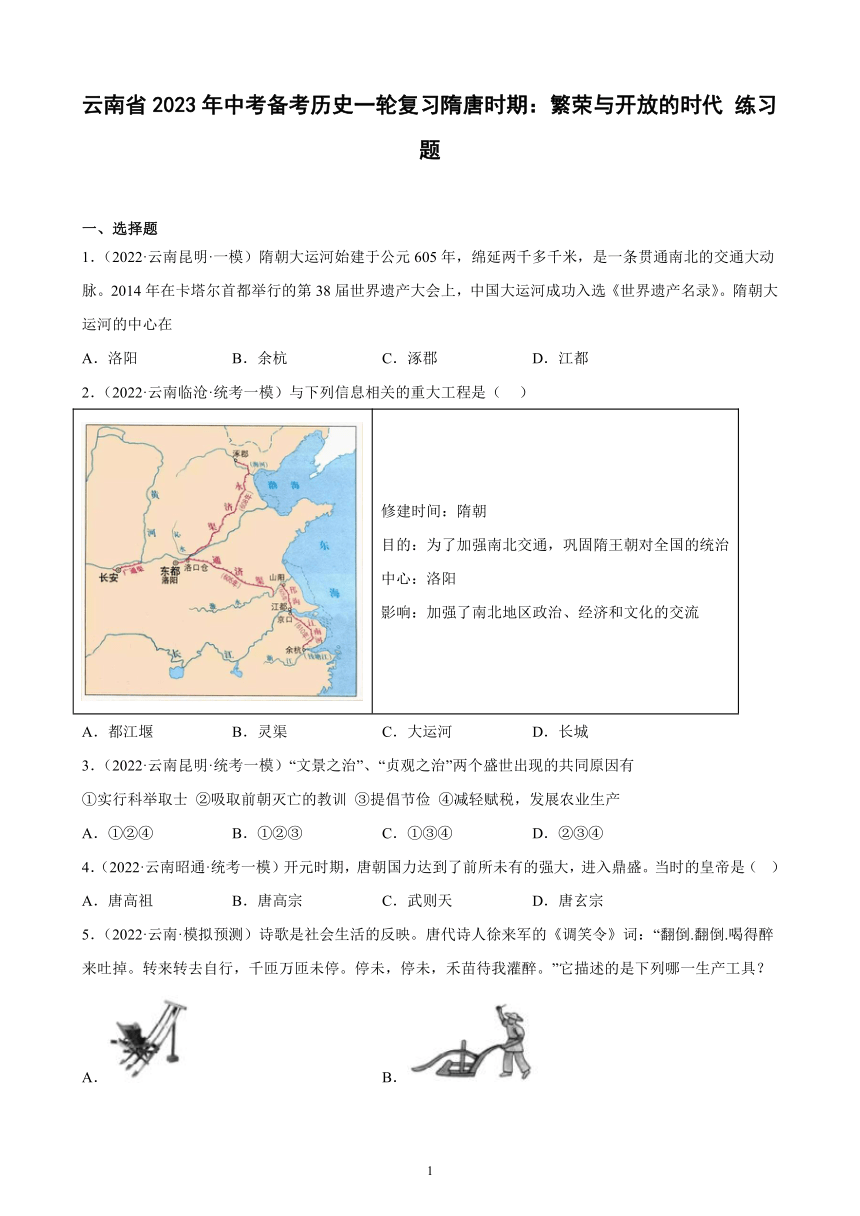

2.(2022·云南临沧·统考一模)与下列信息相关的重大工程是( )

修建时间:隋朝 目的:为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治 中心:洛阳 影响:加强了南北地区政治、经济和文化的交流

A.都江堰 B.灵渠 C.大运河 D.长城

3.(2022·云南昆明·统考一模)“文景之治”、“贞观之治”两个盛世出现的共同原因有

①实行科举取士 ②吸取前朝灭亡的教训 ③提倡节俭 ④减轻赋税,发展农业生产

A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

4.(2022·云南昭通·统考一模)开元时期,唐朝国力达到了前所未有的强大,进入鼎盛。当时的皇帝是( )

A.唐高祖 B.唐高宗 C.武则天 D.唐玄宗

5.(2022·云南·模拟预测)诗歌是社会生活的反映。唐代诗人徐来军的《调笑令》词:“翻倒.翻倒.喝得醉来吐掉。转来转去自行,千匝万匝未停。停未,停未,禾苗待我灌醉。”它描述的是下列哪一生产工具?

A. B.

C. D.

6.(2022·云南德宏·校考模拟预测)据史料记载:“唐武宗会昌三年,长安城失火,焚毁了多家店铺。”结合七年级历史下册课本第3课《盛唐气象》中所学知识,你能判断失火的地点应该是长安城中的什么地方( )

A.宫城 B.皇城 C.市 D.坊

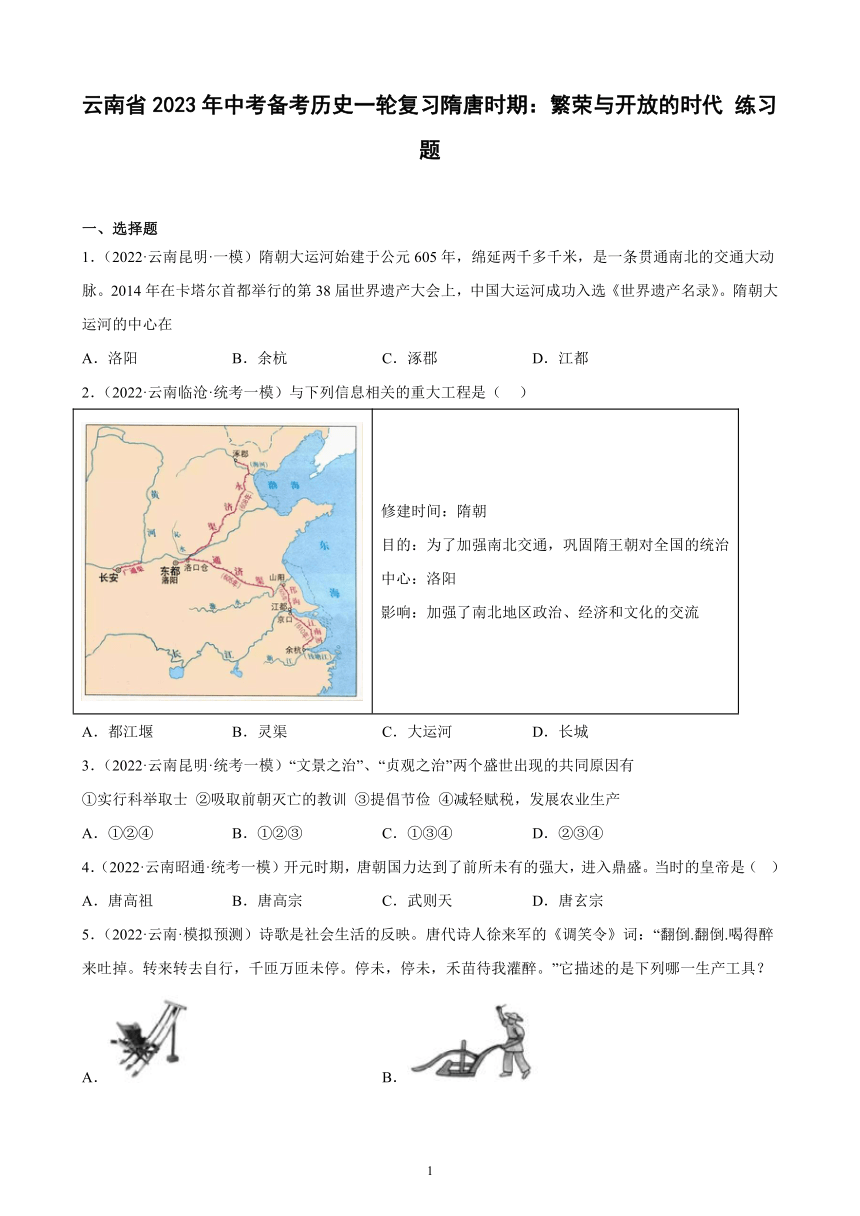

7.(2022·云南昭通·统考一模)下图是某历史论著的目录(部分),本节的题目应为

A.盛唐气象 B.“贞观之治” C.“开元盛世” D.隋唐风云

8.(2022·云南红河·校考模拟预测)下面所示的耕犁较之以往耕犁,犁架变小,非常灵活。新装的犁评、犁、犁梢,便于调节翻耕深浅,可节省劳力,提高耕作效率。这一具有突破意义的耕作农具发明于( )

A.战国 B.秦朝 C.汉代 D.唐朝

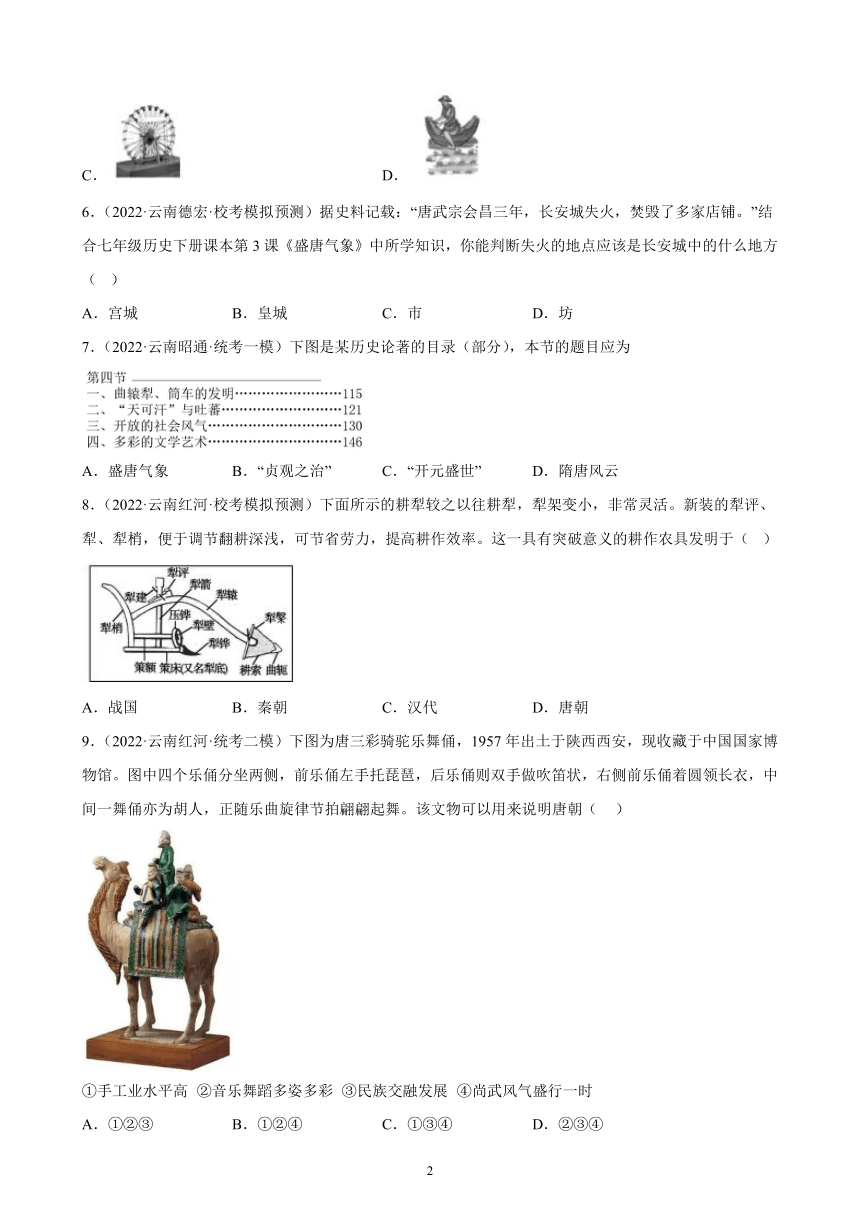

9.(2022·云南红河·统考二模)下图为唐三彩骑驼乐舞俑,1957年出土于陕西西安,现收藏于中国国家博物馆。图中四个乐俑分坐两侧,前乐俑左手托琵琶,后乐俑则双手做吹笛状,右侧前乐俑着圆领长衣,中间一舞俑亦为胡人,正随乐曲旋律节拍翩翩起舞。该文物可以用来说明唐朝( )

①手工业水平高 ②音乐舞蹈多姿多彩 ③民族交融发展 ④尚武风气盛行一时

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

10.(2022·云南昆明·统考中考真题)初唐画家阎立本擅长人物画,他画的人物形态各异、形神兼备。其中,《步辇图》描绘了唐太宗接见松赞干布派来的求婚使者的场景。这幅画有助于我们了解的历史是

A.张骞出使西域 B.北方出现民族大交融的高潮

C.文成公主入藏 D.唐朝册封南诏首领为云南王

11.(2022·云南昆明·统考模拟预测)7世纪时,文成公主远嫁吐蕃首领松赞干布,密切了汉藏关系,藏族人民亲切地称呼她为“阿姐甲莎”(意为汉族阿姐)这件事发生在( )

A.隋朝 B.唐朝 C.宋朝 D.清朝

12.(2022·云南昆明·统考一模)诗歌是鲜活的历史,向我们讲述了历史的沧桑和社会的变迁。下列诗句最能反映民族交融的是( )

A.“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”

B.“城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐”

C.“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”

D.“国破山河在,城春草木深”

13.(2022·云南·统考中考真题)唐朝人充满自信和活力,他们以博大的胸怀学习和吸收着各种外来文化。下列体现这一时代特征的是( )

A.鉴真受邀到日本传授佛法 B.玄奘游学天竺带回佛经

C.白居易的诗关注人民疾苦 D.文成公主入藏带去技术和书籍

14.(2022·云南德宏·校考一模)使唐朝国势由盛转衰的历史事件是

A.黄巢起义 B.安史之乱 C.藩镇割据 D.靖康之变

15.(2022·云南曲靖·统考二模)“暮投石豪村,有吏夜捉人……妇啼一何苦……”出自唐代大诗人杜甫的诗《石豪吏》,请问与此诗创作背景相关的历史事件是( )

A.八王之乱 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.藩镇割据

二、综合题

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一 贞观十五年(641年)正月……松赞干布亲自到柏海迎接公主。回到吐蕃后,他对亲近的人说:“我父祖未有通婚上国者,今我得尚大唐公主,为幸实多。”

——摘编自《中华上下五千年》

材料二 他是大唐的高僧,为了求取佛经教义,毅然西行,一路备尝艰辛苦难。到达目的地后,他用了大约17年的时间研习佛法,成为著名的佛学大师。

——摘编自北师大版《中国历史》(七年级下册)

材料三 中日两国人民的友好交往绵延2000多年,堪称世界民族交往史上的奇迹。在漫长的历史进程中,中日两国人民相互学习、相互借鉴、相互交融,促进了各自国家发展进步,丰富了东亚文明和世界文明宝库。

——摘编自《胡锦涛在日本早稻田大学的演讲》

材料四 唐朝也是秦汉、隋朝以来,第一个不筑长城的统一王朝。在唐朝的前半叶,社会经济处于上升阶段,文化先进,是历史上中国向周边国家文化与技术的一个大输出时期,兼容并蓄的社会风气,也给五胡十六国以来进居塞内的各个民族提供一个空前的交流融合环境,在过程中亦从外族文明汲取诸多。

(1)根据材料一并结合所学知识回答,材料中的“公主”指的是谁?这次通婚产生了怎样的历史影响?

(2)材料二中的高僧是谁?他西行的目的地是哪里?该目的地的佛学最高学府是什么?他的弟子根据他的亲身见闻写成的书的名称是什么?

(3)根据材料三并结合所学知识,列举出唐朝时期中日两国人民友好交往的史实。

(4)根据上述材料并结合所学知识,归纳唐朝的民族政策和对外政策。

17.创新是一个民族发展的灵魂,是一个民族进步的不竭动力。自古以来中华民族就是一个富有创新精神的民族。结合所学知识探究以下问题:

探究一 人才选拔篇

统治阶级为加强中央集权,不断调整政策,唐代有人写诗说“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”

(1)材料中提到的“长策”制度是指唐朝实行的哪一种选官制度?这种制度正式确立的标志是什么?

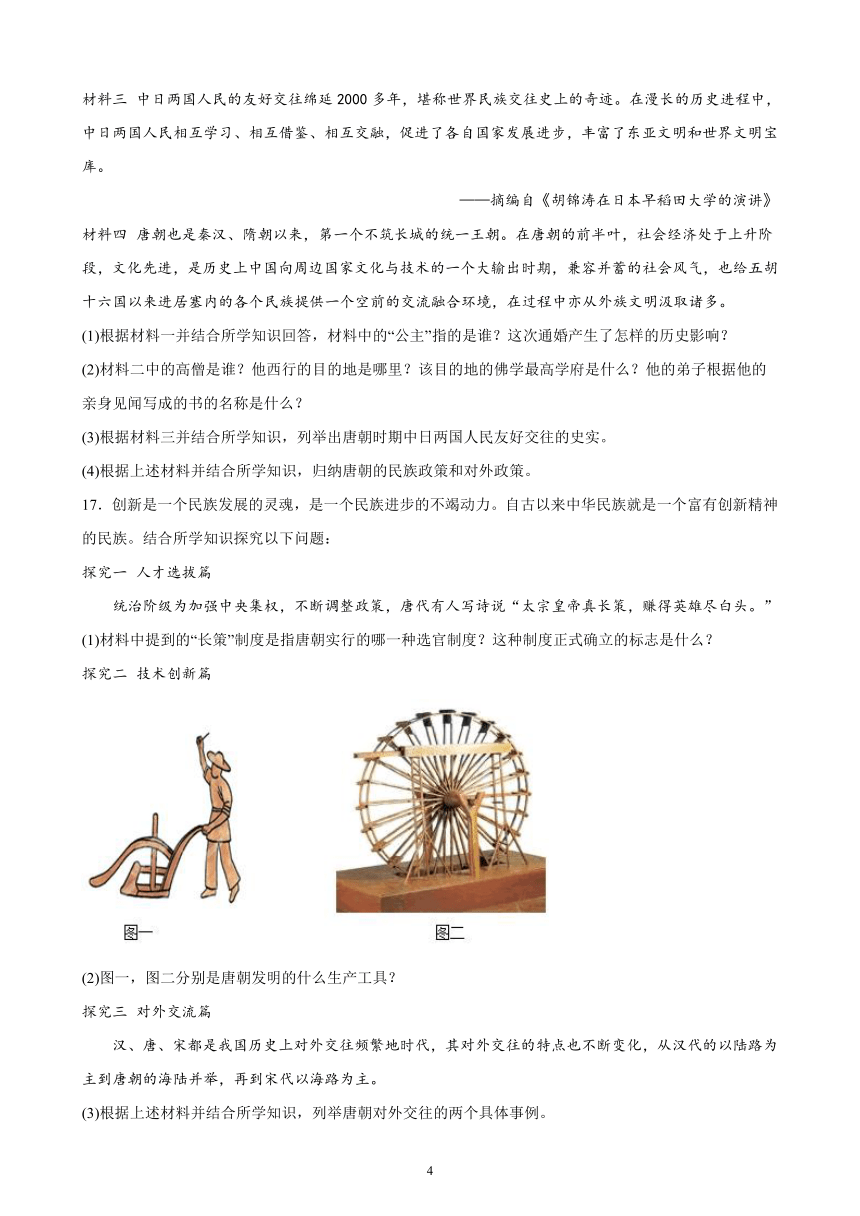

探究二 技术创新篇

(2)图一,图二分别是唐朝发明的什么生产工具?

探究三 对外交流篇

汉、唐、宋都是我国历史上对外交往频繁地时代,其对外交往的特点也不断变化,从汉代的以陆路为主到唐朝的海陆并举,再到宋代以海路为主。

(3)根据上述材料并结合所学知识,列举唐朝对外交往的两个具体事例。

18.(2022·云南曲靖·统考模拟预测)阅读下列材料,回答问题。

材料一 中国是农业大国,农业生产具有悠久的历史。在漫长的岁月中,我国先民对各类可食用植物的认识逐渐加深。大约20000年前,他们开始对一些野生的植物进行管理,帮助这些植物更好地生长。距今10000年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物。长江中下游的先民开始栽培稻,北方地区的先民开始栽培粟和黍。目前,世界上最早的栽培稻、粟和黍均发现于中国。

——义务教育教科书《中国历史》(七年级上册)

材料二 工艺流程图

材料三 进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际。缙绅虽位极人臣,不由进士者终不为美,以至岁贡常不减八九百人,其推重谓之“白衣公卿”,又曰“一品白衫”。其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”……有老死于文场者,亦所无恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——王定保《唐摭言》卷1《散序进士》

(1)根据材料一,指出我们的祖先为人类文明作出了什么重要贡献?

(2)结合所学知识,指出材料二所示是哪一种生产工艺的流程图?该工艺最早出现在哪一朝代?该工艺的发明及推广有什么重要意义?

(3)根据材料三并结合所学知识,说出隋唐时期创立和盛行的选官制度是什么?这一制度在中国古代产生了什么影响?

参考答案:

1.A

【详解】依据所学可知,隋唐大运河以洛阳为中心,北至涿郡(今北京),南至余杭(今杭州),故A正确;BCD错误。综上故选A。

2.C

【详解】根据“隋朝”“为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治”和图示内容可知,该工程是隋朝开凿的大运河,C项正确;都江堰是水利工程,不是以洛阳为中心,排除A项;灵渠位于岭南地区,没有北抵涿郡,排除B项;长城是位于北方的军事防御工程,排除D项。故选C项。

3.D

【详解】“文景之治”、“贞观之治”两个盛世出现的共同原因包括:吸取前朝灭亡的教训,汉朝吸取秦朝灭亡的教训,唐朝吸取隋亡的教训;提倡节俭;减轻赋税,发展农业生产。“文景之治”的出现与实行科举制度无关,因为当时还没有创立科举制,所以答案选D。

4.D

【详解】结合所学知识可知,开元盛世是唐玄宗统治时期出现的盛世,因此D项正确,ABC项排除。故选D。

5.C

【详解】根据材料和所学知识可知,从题干的信息中可以看出这种生产工具是筒车,筒车是唐朝时期创制的灌溉工具,能引低处水灌溉高处农田,所以C项符合题意;耧车,汉代出现的播种工具,可将开沟、播种、掩土三道工序一次完成,与题干所描述的不一致,所以A项不符合题意;曲辕犁,是唐代发明的耕犁,适用于精细耕作,大大提高了耕作的效率和质量,与题干描述不一致,所以B项不符合题意;秧马,北宋时期开始大量使用,是种植水稻时用于插秧和拔秧的工具,与题干描述不一致,所以D项不符合题意;故选C。

6.C

【详解】依据题干信息“长安城失火,焚毁了多家店铺”结合所学可知,唐都长安城中,城内分为坊和市,坊是居民区,市是繁华的商业区,宫城内没有店铺,所以失火的地点应该是长安城中的市,故C正确,ABD错误。综上故选C。

7.A

【详解】根据目录及所学可知,唐朝前期,农业生产技术不断改进,发明并推广了一些重要的生产工具,如曲辕犁和筒车,统治者实行开明的民族政策,社会风气开放,文学艺术丰富多彩,社会经济呈现一派高度繁荣景象,A项正确;唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”,排除B项;唐玄宗在位的前期,年号为“开元”,当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”,排除C项;材料没有涉及隋朝,排除D项。故选A项。

8.D

【详解】结合所学知识可知,唐朝时期,农民改进了犁的构造,制成曲辕犁,曲辕犁由11个部件构成,设计精妙,轻便灵巧,操作时可自如地控制入土深浅,回转省力,适于精耕细作,大大提高了耕作的效率和质量。因此这一具有突破意义的耕作农具发明于唐朝。选项D正确;选项ABC可排除。故选D。

9.A

【详解】根据题干信息“唐三彩骑驼乐舞俑”,由“后乐俑则双手做吹笛状,右侧前乐俑着圆领长衣,中间一舞俑亦为胡人”,可知唐朝手工业水平高,说明当时民族交融发展;由“正随乐曲旋律节拍翩翩起舞”,可知音乐舞蹈多姿多彩。因此①②③符合题意,A项正确;“唐三彩骑驼乐舞俑”无法体现尚武风气盛行,④不符合题意,排除BCD项。故选A项。

10.C

【详解】根据材料可知,阎立本的《步辇图》描绘了唐太宗接见吐蕃松赞干布派来的求婚使者的场景,唐太宗答应了请求,派文成公主入藏嫁给松赞干布,C项正确;西汉武帝时,张骞出使西域,排除A项;吐蕃(西藏)位于唐西南方,不是北方民族政权,排除B项;“唐朝册封南诏首领为云南王”与材料无关,排除D项。故选C项。

11.B

【详解】依据所学知识可知,唐太宗时期,文成公主入藏嫁给了吐蕃的赞普松赞干布,促进了吐蕃经济文化的发展与进步,奠定了汉藏之间密切交往的基础。故选B。

点睛:关于唐朝的民族政策,需要掌握文成公主入藏的时期,为藏族带去的文化,文成公主入藏的影响等知识。

12.B

【详解】结合所学知识可知,“城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐”中的胡乐即少数民族音乐,洛阳家家学习少数民族音乐,能反映当时的民族交融情况。B项正确;“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”体现出佛教文化的影响,排除A项;“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”体现出的是至深的惜别之情,排除C项;“国破山河在,城春草木深”写出了国破城荒的悲凉景象,是战争带来的后果,不是民族融合,排除D项。故选B项。

13.B

【详解】题干反映了唐朝的时代特征之一是学习和吸收各种外来文化,据此分析,唐朝时期玄奘西行天竺取经推动了佛教文化在中国的传播,促进了中印文化交流,体现了唐朝兼容并蓄的开放心态,B项正确;鉴真东渡日本传授佛法,属于中华文化向外传播,与题干不符,排除A项;白居易的诗关注人民疾苦,与中外交流并没有直接关系,排除C项;文成公主入藏促进了国内的民族交往,不属于中外交往,排除D项。故选B项。

14.B

【详解】依据题干和所学知识,唐玄宗统治后期朝政腐败,节度使安禄山等人发动安史之乱,这场安史之乱持续八年之久,使唐朝国势由盛转衰,B项正确;黄巢起义发生在唐朝末年唐僖宗时期,排除A项;藩镇割据出现在安史之乱之后,排除C项;靖康之变是指北宋被金所灭,排除D项。故选B项。

15.B

【详解】根据所学知识可知,唐代中期大诗人杜甫生活的时代发生了安史之乱,《石豪吏》这首诗反映了安史之乱给人民造成的深重灾难,B项正确;八王之乱发生于西晋末年,排除A项;黄巢起义发生于唐末,排除C项;藩镇割据是安史之乱后唐朝的政治状况,不符合材料主旨,排除D项。故选B项。

16.(1)文成公主。促进了吐蕃经济和社会的发展,密切了汉藏两族的联系。

(2)玄奘。天竺(印度)。那烂陀寺。《大唐西域记》。

(3)遣唐使来华、鉴真东渡。

(4)开明的民族政策。开放的对外政策。

【详解】(1)根据材料“ 贞观十五年(641年)正月……松赞干布亲自到柏海迎接公主”,结合所学知识可知,“公主”指的是文成公主。文成公主把中原先进的技术和文化带到吐蕃,促进了吐蕃经济和社会的发展,密切了汉藏两族的联系。

(2)根据材料“他是大唐的高僧,为了求取佛经教义,毅然西行,一路备尝艰辛苦难”可知,他是玄奘,贞观初年,高僧玄奘西行前往天竺取经。他西行的目的地是天竺(印度)。玄奘遍访天竺的名寺,研习佛法,曾在佛学最高学府那烂陀寺游学,成为远近闻名的佛学大师。他的弟子根据他的亲身见闻写成的书的名称是《大唐西域记》,记载了玄奘游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。

(3)根据材料三并结合所学知识,唐朝时期中日两国人民友好交往的史实有遣唐使来华学习唐朝先进的制度、天文、历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等对日本社会的发展产生了深远的影响。鉴真东渡,鉴真在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了卓越贡献。

(4)唐朝时期实行开明的民族政策,密切了汉族和少数民族之间的关系;实行开放的对外政策,加强了中外交流。

17.(1)科举制度 隋炀帝设立进士科

(2)曲辕犁 筒车

(3)鉴真东渡日本 玄奘西行天竺

【解析】(1)

根据材料“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”的意思是太宗皇帝李世民有长远的政策,使得天下的志士穷尽其一生效忠于他,这里的“长策”是科举制度;科举制度正式确立的标志是隋炀帝时确立的。

(2)

根据图一结合所学可知,图一是曲辕犁,图二是筒车。

(3)

根据题干材料并结合所学知识,鉴真东渡日本、玄奘西行天竺属于唐朝对外交往的两个具体事例。

18.(1)栽培农作物

(2)造纸术。西汉。造纸术的发明,便利了典籍的流传,世界各国的造纸术大都是从中国辗转流过去的,造纸术的发明是中国对世界文明的伟大贡献之一。

(3)科举制。积极影响:科举制的创立与推广,是中国古代选官制度的一大变革,扩大了管理选拔的范围;使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,推动了教育的发展;科举制成为历朝选拔官吏的主要制度,一直持续了1300多年。消极影响:禁锢了思想,摧残了文化,阻碍了社会的进步。

【解析】(1)

根据材料“距今10000年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物”可得出重要贡献是栽培农作物

(2)

生产工艺:根据材料可得出是造纸术的工艺流程图。朝代:根据材料可得出造纸术最早出现在西汉时期。重要意义:根据材料可得出造纸术的发明与推广,便利了典籍的流传,世界各国的造纸术大都是从中国辗转流过去的,造纸术的发明是中国对世界文明的伟大贡献之一。

(3)

选官制度:根据材料“进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际”可得出是科举制。影响:根据材料和所学知识可从积极影响和消极影响两个方面分析。积极影响:科举制的创立与推广,是中国古代选官制度的一大变革,扩大了管理选拔的范围;使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,推动了教育的发展;科举制成为历朝选拔官吏的主要制度,一直持续了1300多年。消极影响:禁锢了思想,摧残了文化,阻碍了社会的进步。

一、选择题

1.(2022·云南昆明·一模)隋朝大运河始建于公元605年,绵延两千多千米,是一条贯通南北的交通大动脉。2014年在卡塔尔首都举行的第38届世界遗产大会上,中国大运河成功入选《世界遗产名录》。隋朝大运河的中心在

A.洛阳 B.余杭 C.涿郡 D.江都

2.(2022·云南临沧·统考一模)与下列信息相关的重大工程是( )

修建时间:隋朝 目的:为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治 中心:洛阳 影响:加强了南北地区政治、经济和文化的交流

A.都江堰 B.灵渠 C.大运河 D.长城

3.(2022·云南昆明·统考一模)“文景之治”、“贞观之治”两个盛世出现的共同原因有

①实行科举取士 ②吸取前朝灭亡的教训 ③提倡节俭 ④减轻赋税,发展农业生产

A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

4.(2022·云南昭通·统考一模)开元时期,唐朝国力达到了前所未有的强大,进入鼎盛。当时的皇帝是( )

A.唐高祖 B.唐高宗 C.武则天 D.唐玄宗

5.(2022·云南·模拟预测)诗歌是社会生活的反映。唐代诗人徐来军的《调笑令》词:“翻倒.翻倒.喝得醉来吐掉。转来转去自行,千匝万匝未停。停未,停未,禾苗待我灌醉。”它描述的是下列哪一生产工具?

A. B.

C. D.

6.(2022·云南德宏·校考模拟预测)据史料记载:“唐武宗会昌三年,长安城失火,焚毁了多家店铺。”结合七年级历史下册课本第3课《盛唐气象》中所学知识,你能判断失火的地点应该是长安城中的什么地方( )

A.宫城 B.皇城 C.市 D.坊

7.(2022·云南昭通·统考一模)下图是某历史论著的目录(部分),本节的题目应为

A.盛唐气象 B.“贞观之治” C.“开元盛世” D.隋唐风云

8.(2022·云南红河·校考模拟预测)下面所示的耕犁较之以往耕犁,犁架变小,非常灵活。新装的犁评、犁、犁梢,便于调节翻耕深浅,可节省劳力,提高耕作效率。这一具有突破意义的耕作农具发明于( )

A.战国 B.秦朝 C.汉代 D.唐朝

9.(2022·云南红河·统考二模)下图为唐三彩骑驼乐舞俑,1957年出土于陕西西安,现收藏于中国国家博物馆。图中四个乐俑分坐两侧,前乐俑左手托琵琶,后乐俑则双手做吹笛状,右侧前乐俑着圆领长衣,中间一舞俑亦为胡人,正随乐曲旋律节拍翩翩起舞。该文物可以用来说明唐朝( )

①手工业水平高 ②音乐舞蹈多姿多彩 ③民族交融发展 ④尚武风气盛行一时

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

10.(2022·云南昆明·统考中考真题)初唐画家阎立本擅长人物画,他画的人物形态各异、形神兼备。其中,《步辇图》描绘了唐太宗接见松赞干布派来的求婚使者的场景。这幅画有助于我们了解的历史是

A.张骞出使西域 B.北方出现民族大交融的高潮

C.文成公主入藏 D.唐朝册封南诏首领为云南王

11.(2022·云南昆明·统考模拟预测)7世纪时,文成公主远嫁吐蕃首领松赞干布,密切了汉藏关系,藏族人民亲切地称呼她为“阿姐甲莎”(意为汉族阿姐)这件事发生在( )

A.隋朝 B.唐朝 C.宋朝 D.清朝

12.(2022·云南昆明·统考一模)诗歌是鲜活的历史,向我们讲述了历史的沧桑和社会的变迁。下列诗句最能反映民族交融的是( )

A.“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”

B.“城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐”

C.“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”

D.“国破山河在,城春草木深”

13.(2022·云南·统考中考真题)唐朝人充满自信和活力,他们以博大的胸怀学习和吸收着各种外来文化。下列体现这一时代特征的是( )

A.鉴真受邀到日本传授佛法 B.玄奘游学天竺带回佛经

C.白居易的诗关注人民疾苦 D.文成公主入藏带去技术和书籍

14.(2022·云南德宏·校考一模)使唐朝国势由盛转衰的历史事件是

A.黄巢起义 B.安史之乱 C.藩镇割据 D.靖康之变

15.(2022·云南曲靖·统考二模)“暮投石豪村,有吏夜捉人……妇啼一何苦……”出自唐代大诗人杜甫的诗《石豪吏》,请问与此诗创作背景相关的历史事件是( )

A.八王之乱 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.藩镇割据

二、综合题

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一 贞观十五年(641年)正月……松赞干布亲自到柏海迎接公主。回到吐蕃后,他对亲近的人说:“我父祖未有通婚上国者,今我得尚大唐公主,为幸实多。”

——摘编自《中华上下五千年》

材料二 他是大唐的高僧,为了求取佛经教义,毅然西行,一路备尝艰辛苦难。到达目的地后,他用了大约17年的时间研习佛法,成为著名的佛学大师。

——摘编自北师大版《中国历史》(七年级下册)

材料三 中日两国人民的友好交往绵延2000多年,堪称世界民族交往史上的奇迹。在漫长的历史进程中,中日两国人民相互学习、相互借鉴、相互交融,促进了各自国家发展进步,丰富了东亚文明和世界文明宝库。

——摘编自《胡锦涛在日本早稻田大学的演讲》

材料四 唐朝也是秦汉、隋朝以来,第一个不筑长城的统一王朝。在唐朝的前半叶,社会经济处于上升阶段,文化先进,是历史上中国向周边国家文化与技术的一个大输出时期,兼容并蓄的社会风气,也给五胡十六国以来进居塞内的各个民族提供一个空前的交流融合环境,在过程中亦从外族文明汲取诸多。

(1)根据材料一并结合所学知识回答,材料中的“公主”指的是谁?这次通婚产生了怎样的历史影响?

(2)材料二中的高僧是谁?他西行的目的地是哪里?该目的地的佛学最高学府是什么?他的弟子根据他的亲身见闻写成的书的名称是什么?

(3)根据材料三并结合所学知识,列举出唐朝时期中日两国人民友好交往的史实。

(4)根据上述材料并结合所学知识,归纳唐朝的民族政策和对外政策。

17.创新是一个民族发展的灵魂,是一个民族进步的不竭动力。自古以来中华民族就是一个富有创新精神的民族。结合所学知识探究以下问题:

探究一 人才选拔篇

统治阶级为加强中央集权,不断调整政策,唐代有人写诗说“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”

(1)材料中提到的“长策”制度是指唐朝实行的哪一种选官制度?这种制度正式确立的标志是什么?

探究二 技术创新篇

(2)图一,图二分别是唐朝发明的什么生产工具?

探究三 对外交流篇

汉、唐、宋都是我国历史上对外交往频繁地时代,其对外交往的特点也不断变化,从汉代的以陆路为主到唐朝的海陆并举,再到宋代以海路为主。

(3)根据上述材料并结合所学知识,列举唐朝对外交往的两个具体事例。

18.(2022·云南曲靖·统考模拟预测)阅读下列材料,回答问题。

材料一 中国是农业大国,农业生产具有悠久的历史。在漫长的岁月中,我国先民对各类可食用植物的认识逐渐加深。大约20000年前,他们开始对一些野生的植物进行管理,帮助这些植物更好地生长。距今10000年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物。长江中下游的先民开始栽培稻,北方地区的先民开始栽培粟和黍。目前,世界上最早的栽培稻、粟和黍均发现于中国。

——义务教育教科书《中国历史》(七年级上册)

材料二 工艺流程图

材料三 进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际。缙绅虽位极人臣,不由进士者终不为美,以至岁贡常不减八九百人,其推重谓之“白衣公卿”,又曰“一品白衫”。其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”……有老死于文场者,亦所无恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——王定保《唐摭言》卷1《散序进士》

(1)根据材料一,指出我们的祖先为人类文明作出了什么重要贡献?

(2)结合所学知识,指出材料二所示是哪一种生产工艺的流程图?该工艺最早出现在哪一朝代?该工艺的发明及推广有什么重要意义?

(3)根据材料三并结合所学知识,说出隋唐时期创立和盛行的选官制度是什么?这一制度在中国古代产生了什么影响?

参考答案:

1.A

【详解】依据所学可知,隋唐大运河以洛阳为中心,北至涿郡(今北京),南至余杭(今杭州),故A正确;BCD错误。综上故选A。

2.C

【详解】根据“隋朝”“为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治”和图示内容可知,该工程是隋朝开凿的大运河,C项正确;都江堰是水利工程,不是以洛阳为中心,排除A项;灵渠位于岭南地区,没有北抵涿郡,排除B项;长城是位于北方的军事防御工程,排除D项。故选C项。

3.D

【详解】“文景之治”、“贞观之治”两个盛世出现的共同原因包括:吸取前朝灭亡的教训,汉朝吸取秦朝灭亡的教训,唐朝吸取隋亡的教训;提倡节俭;减轻赋税,发展农业生产。“文景之治”的出现与实行科举制度无关,因为当时还没有创立科举制,所以答案选D。

4.D

【详解】结合所学知识可知,开元盛世是唐玄宗统治时期出现的盛世,因此D项正确,ABC项排除。故选D。

5.C

【详解】根据材料和所学知识可知,从题干的信息中可以看出这种生产工具是筒车,筒车是唐朝时期创制的灌溉工具,能引低处水灌溉高处农田,所以C项符合题意;耧车,汉代出现的播种工具,可将开沟、播种、掩土三道工序一次完成,与题干所描述的不一致,所以A项不符合题意;曲辕犁,是唐代发明的耕犁,适用于精细耕作,大大提高了耕作的效率和质量,与题干描述不一致,所以B项不符合题意;秧马,北宋时期开始大量使用,是种植水稻时用于插秧和拔秧的工具,与题干描述不一致,所以D项不符合题意;故选C。

6.C

【详解】依据题干信息“长安城失火,焚毁了多家店铺”结合所学可知,唐都长安城中,城内分为坊和市,坊是居民区,市是繁华的商业区,宫城内没有店铺,所以失火的地点应该是长安城中的市,故C正确,ABD错误。综上故选C。

7.A

【详解】根据目录及所学可知,唐朝前期,农业生产技术不断改进,发明并推广了一些重要的生产工具,如曲辕犁和筒车,统治者实行开明的民族政策,社会风气开放,文学艺术丰富多彩,社会经济呈现一派高度繁荣景象,A项正确;唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”,排除B项;唐玄宗在位的前期,年号为“开元”,当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”,排除C项;材料没有涉及隋朝,排除D项。故选A项。

8.D

【详解】结合所学知识可知,唐朝时期,农民改进了犁的构造,制成曲辕犁,曲辕犁由11个部件构成,设计精妙,轻便灵巧,操作时可自如地控制入土深浅,回转省力,适于精耕细作,大大提高了耕作的效率和质量。因此这一具有突破意义的耕作农具发明于唐朝。选项D正确;选项ABC可排除。故选D。

9.A

【详解】根据题干信息“唐三彩骑驼乐舞俑”,由“后乐俑则双手做吹笛状,右侧前乐俑着圆领长衣,中间一舞俑亦为胡人”,可知唐朝手工业水平高,说明当时民族交融发展;由“正随乐曲旋律节拍翩翩起舞”,可知音乐舞蹈多姿多彩。因此①②③符合题意,A项正确;“唐三彩骑驼乐舞俑”无法体现尚武风气盛行,④不符合题意,排除BCD项。故选A项。

10.C

【详解】根据材料可知,阎立本的《步辇图》描绘了唐太宗接见吐蕃松赞干布派来的求婚使者的场景,唐太宗答应了请求,派文成公主入藏嫁给松赞干布,C项正确;西汉武帝时,张骞出使西域,排除A项;吐蕃(西藏)位于唐西南方,不是北方民族政权,排除B项;“唐朝册封南诏首领为云南王”与材料无关,排除D项。故选C项。

11.B

【详解】依据所学知识可知,唐太宗时期,文成公主入藏嫁给了吐蕃的赞普松赞干布,促进了吐蕃经济文化的发展与进步,奠定了汉藏之间密切交往的基础。故选B。

点睛:关于唐朝的民族政策,需要掌握文成公主入藏的时期,为藏族带去的文化,文成公主入藏的影响等知识。

12.B

【详解】结合所学知识可知,“城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐”中的胡乐即少数民族音乐,洛阳家家学习少数民族音乐,能反映当时的民族交融情况。B项正确;“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”体现出佛教文化的影响,排除A项;“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”体现出的是至深的惜别之情,排除C项;“国破山河在,城春草木深”写出了国破城荒的悲凉景象,是战争带来的后果,不是民族融合,排除D项。故选B项。

13.B

【详解】题干反映了唐朝的时代特征之一是学习和吸收各种外来文化,据此分析,唐朝时期玄奘西行天竺取经推动了佛教文化在中国的传播,促进了中印文化交流,体现了唐朝兼容并蓄的开放心态,B项正确;鉴真东渡日本传授佛法,属于中华文化向外传播,与题干不符,排除A项;白居易的诗关注人民疾苦,与中外交流并没有直接关系,排除C项;文成公主入藏促进了国内的民族交往,不属于中外交往,排除D项。故选B项。

14.B

【详解】依据题干和所学知识,唐玄宗统治后期朝政腐败,节度使安禄山等人发动安史之乱,这场安史之乱持续八年之久,使唐朝国势由盛转衰,B项正确;黄巢起义发生在唐朝末年唐僖宗时期,排除A项;藩镇割据出现在安史之乱之后,排除C项;靖康之变是指北宋被金所灭,排除D项。故选B项。

15.B

【详解】根据所学知识可知,唐代中期大诗人杜甫生活的时代发生了安史之乱,《石豪吏》这首诗反映了安史之乱给人民造成的深重灾难,B项正确;八王之乱发生于西晋末年,排除A项;黄巢起义发生于唐末,排除C项;藩镇割据是安史之乱后唐朝的政治状况,不符合材料主旨,排除D项。故选B项。

16.(1)文成公主。促进了吐蕃经济和社会的发展,密切了汉藏两族的联系。

(2)玄奘。天竺(印度)。那烂陀寺。《大唐西域记》。

(3)遣唐使来华、鉴真东渡。

(4)开明的民族政策。开放的对外政策。

【详解】(1)根据材料“ 贞观十五年(641年)正月……松赞干布亲自到柏海迎接公主”,结合所学知识可知,“公主”指的是文成公主。文成公主把中原先进的技术和文化带到吐蕃,促进了吐蕃经济和社会的发展,密切了汉藏两族的联系。

(2)根据材料“他是大唐的高僧,为了求取佛经教义,毅然西行,一路备尝艰辛苦难”可知,他是玄奘,贞观初年,高僧玄奘西行前往天竺取经。他西行的目的地是天竺(印度)。玄奘遍访天竺的名寺,研习佛法,曾在佛学最高学府那烂陀寺游学,成为远近闻名的佛学大师。他的弟子根据他的亲身见闻写成的书的名称是《大唐西域记》,记载了玄奘游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。

(3)根据材料三并结合所学知识,唐朝时期中日两国人民友好交往的史实有遣唐使来华学习唐朝先进的制度、天文、历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等对日本社会的发展产生了深远的影响。鉴真东渡,鉴真在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了卓越贡献。

(4)唐朝时期实行开明的民族政策,密切了汉族和少数民族之间的关系;实行开放的对外政策,加强了中外交流。

17.(1)科举制度 隋炀帝设立进士科

(2)曲辕犁 筒车

(3)鉴真东渡日本 玄奘西行天竺

【解析】(1)

根据材料“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”的意思是太宗皇帝李世民有长远的政策,使得天下的志士穷尽其一生效忠于他,这里的“长策”是科举制度;科举制度正式确立的标志是隋炀帝时确立的。

(2)

根据图一结合所学可知,图一是曲辕犁,图二是筒车。

(3)

根据题干材料并结合所学知识,鉴真东渡日本、玄奘西行天竺属于唐朝对外交往的两个具体事例。

18.(1)栽培农作物

(2)造纸术。西汉。造纸术的发明,便利了典籍的流传,世界各国的造纸术大都是从中国辗转流过去的,造纸术的发明是中国对世界文明的伟大贡献之一。

(3)科举制。积极影响:科举制的创立与推广,是中国古代选官制度的一大变革,扩大了管理选拔的范围;使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,推动了教育的发展;科举制成为历朝选拔官吏的主要制度,一直持续了1300多年。消极影响:禁锢了思想,摧残了文化,阻碍了社会的进步。

【解析】(1)

根据材料“距今10000年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物”可得出重要贡献是栽培农作物

(2)

生产工艺:根据材料可得出是造纸术的工艺流程图。朝代:根据材料可得出造纸术最早出现在西汉时期。重要意义:根据材料可得出造纸术的发明与推广,便利了典籍的流传,世界各国的造纸术大都是从中国辗转流过去的,造纸术的发明是中国对世界文明的伟大贡献之一。

(3)

选官制度:根据材料“进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际”可得出是科举制。影响:根据材料和所学知识可从积极影响和消极影响两个方面分析。积极影响:科举制的创立与推广,是中国古代选官制度的一大变革,扩大了管理选拔的范围;使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,推动了教育的发展;科举制成为历朝选拔官吏的主要制度,一直持续了1300多年。消极影响:禁锢了思想,摧残了文化,阻碍了社会的进步。

同课章节目录