山东省广饶一中2013-2014学年高二上学期期末质量检测语文试题(B)(无答案)

文档属性

| 名称 | 山东省广饶一中2013-2014学年高二上学期期末质量检测语文试题(B)(无答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 21.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-03-31 23:05:04 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

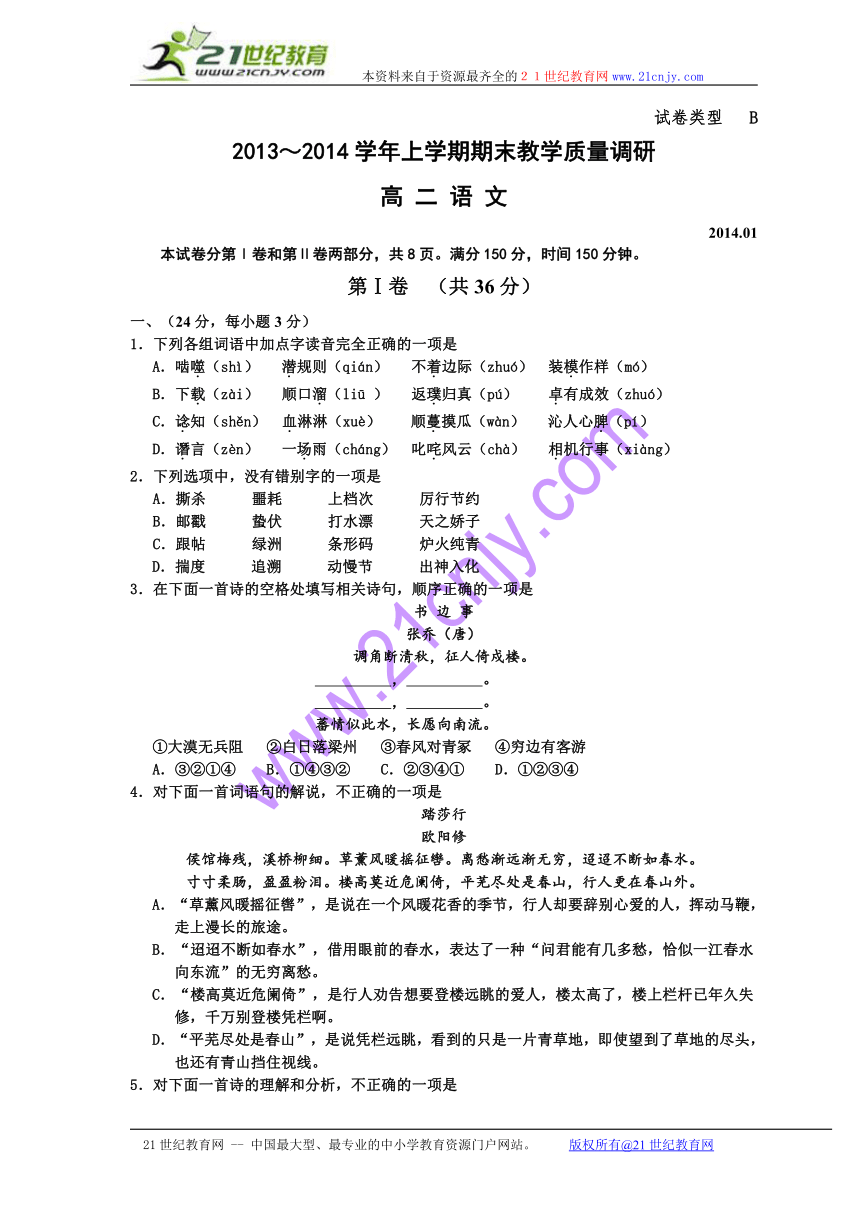

试卷类型 B

2013~2014学年上学期期末教学质量调研

高 二 语 文

2014.01

本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共8页。满分150分,时间150分钟。

第Ⅰ卷 (共36分)

一、(24分,每小题3分)

1.下列各组词语中加点字读音完全正确的一项是

A.啮噬(shì) 潜规则(qián) 不着边际(zhuó) 装模作样(mó)

B.下载(zài) 顺口溜(liū ) 返璞归真(pú) 卓有成效(zhuó)

C.谂知(shěn) 血淋淋(xuè) 顺蔓摸瓜(wàn) 沁人心脾(pí)

D.谮言(zèn) 一场雨(cháng) 叱咤风云(chà) 相机行事(xiàng)

2.下列选项中,没有错别字的一项是

A.撕杀 噩耗 上档次 厉行节约

B.邮戳 蛰伏 打水漂 天之娇子

C.跟帖 绿洲 条形码 炉火纯青

D.揣度 追溯 动慢节 出神入化

3.在下面一首诗的空格处填写相关诗句,顺序正确的一项是

书 边 事

张乔(唐)

调角断清秋,征人倚戍楼。

, 。

, 。

蕃情似此水,长愿向南流。

①大漠无兵阻 ②白日落梁州 ③春风对青冢 ④穷边有客游

A.③②①④ B.①④③② C.②③④① D.①②③④

4.对下面一首词语句的解说,不正确的一项是

踏莎行

欧阳修

侯馆梅残,溪桥柳细。草薰风暖摇征辔。离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水。

寸寸柔肠,盈盈粉泪。楼高莫近危阑倚,平芜尽处是春山,行人更在春山外。

A.“草薰风暖摇征辔”,是说在一个风暖花香的季节,行人却要辞别心爱的人,挥动马鞭,走上漫长的旅途。

B.“迢迢不断如春水”,借用眼前的春水,表达了一种“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”的无穷离愁。

C.“楼高莫近危阑倚”,是行人劝告想要登楼远眺的爱人,楼太高了,楼上栏杆已年久失修,千万别登楼凭栏啊。

D.“平芜尽处是春山”,是说凭栏远眺,看到的只是一片青草地,即使望到了草地的尽头,也还有青山挡住视线。

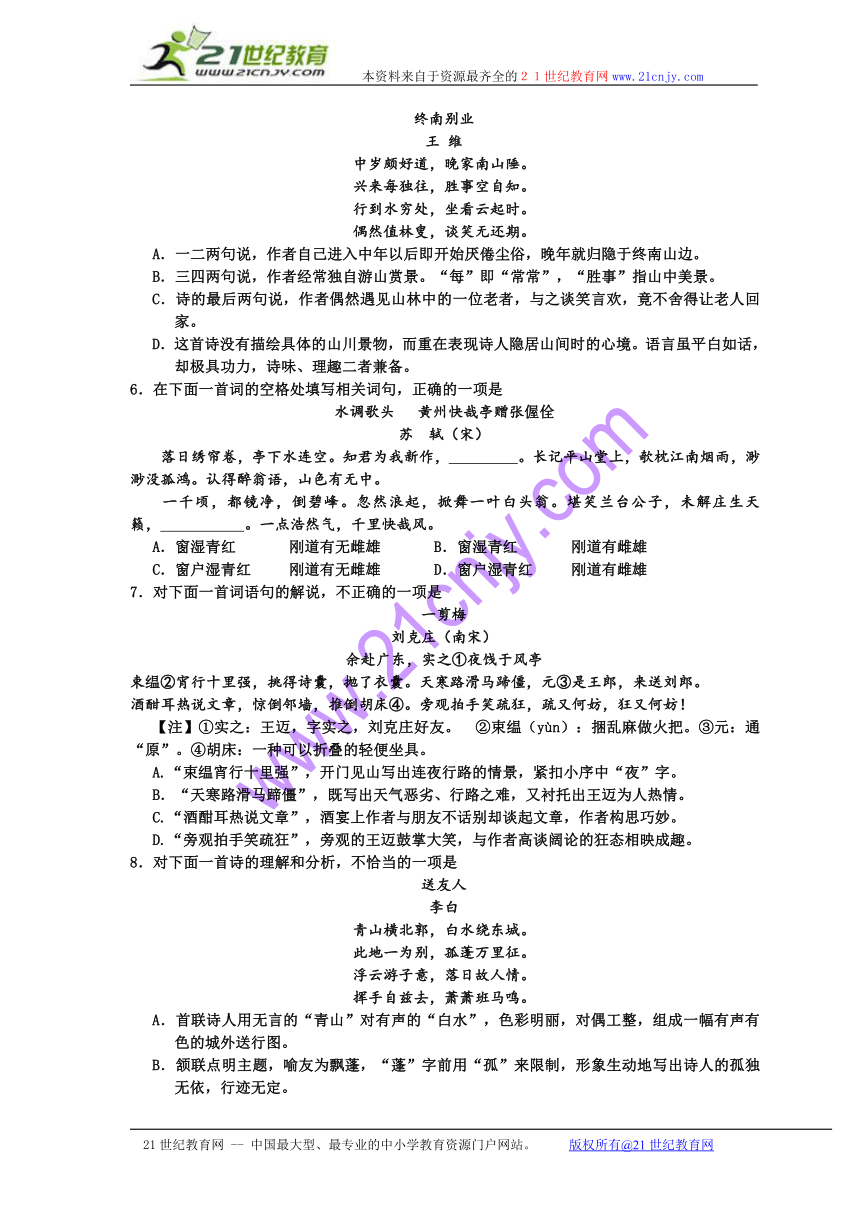

5.对下面一首诗的理解和分析,不正确的一项是

终南别业

王 维

中岁颇好道,晚家南山陲。

兴来每独往,胜事空自知。

行到水穷处,坐看云起时。

偶然值林叟,谈笑无还期。

A.一二两句说,作者自己进入中年以后即开始厌倦尘俗,晚年就归隐于终南山边。

B.三四两句说,作者经常独自游山赏景。“每”即“常常”,“胜事”指山中美景。

C.诗的最后两句说,作者偶然遇见山林中的一位老者,与之谈笑言欢,竟不舍得让老人回家。

D.这首诗没有描绘具体的山川景物,而重在表现诗人隐居山间时的心境。语言虽平白如话,却极具功力,诗味、理趣二者兼备。

6.在下面一首词的空格处填写相关词句,正确的一项是

水调歌头 黄州快哉亭赠张偓佺

苏 轼(宋)

落日绣帘卷,亭下水连空。知君为我新作, 。长记平山堂上,欹枕江南烟雨,渺渺没孤鸿。认得醉翁语,山色有无中。

一千顷,都镜净,倒碧峰。忽然浪起,掀舞一叶白头翁。堪笑兰台公子,未解庄生天籁, 。一点浩然气,千里快哉风。

A.窗湿青红 刚道有无雌雄 B.窗湿青红 刚道有雌雄

C.窗户湿青红 刚道有无雌雄 D.窗户湿青红 刚道有雌雄

7.对下面一首词语句的解说,不正确的一项是

一剪梅

刘克庄(南宋)

余赴广东,实之①夜饯于风亭

束缊②宵行十里强,挑得诗囊,抛了衣囊。天寒路滑马蹄僵,元③是王郎,来送刘郎。

酒酣耳热说文章,惊倒邻墙,推倒胡床④。旁观拍手笑疏狂,疏又何妨,狂又何妨!

【注】①实之:王迈,字实之,刘克庄好友。 ②束缊(yùn):捆乱麻做火把。③元:通“原”。④胡床:一种可以折叠的轻便坐具。

A.“束缊宵行十里强”,开门见山写出连夜行路的情景,紧扣小序中“夜”字。

B.“天寒路滑马蹄僵”,既写出天气恶劣、行路之难,又衬托出王迈为人热情。

C.“酒酣耳热说文章”,酒宴上作者与朋友不话别却谈起文章,作者构思巧妙。

D.“旁观拍手笑疏狂”,旁观的王迈鼓掌大笑,与作者高谈阔论的狂态相映成趣。

8.对下面一首诗的理解和分析,不恰当的一项是

送友人

李白

青山横北郭,白水绕东城。

此地一为别,孤蓬万里征。

浮云游子意,落日故人情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

A.首联诗人用无言的“青山”对有声的“白水”,色彩明丽,对偶工整,组成一幅有声有色的城外送行图。

B.颔联点明主题,喻友为飘蓬,“蓬”字前用“孤”来限制,形象生动地写出诗人的孤独无依,行迹无定。

C.颈联以“浮云”“落日”为喻,引发游子之意及故人之情的联想,准确生动地表达出分手时彼此的心情。

D.尾联用马“萧萧”悲鸣的场景,借马之嘶鸣声来寄托诗人和友人的离情,进一步渲染了离别的气氛。

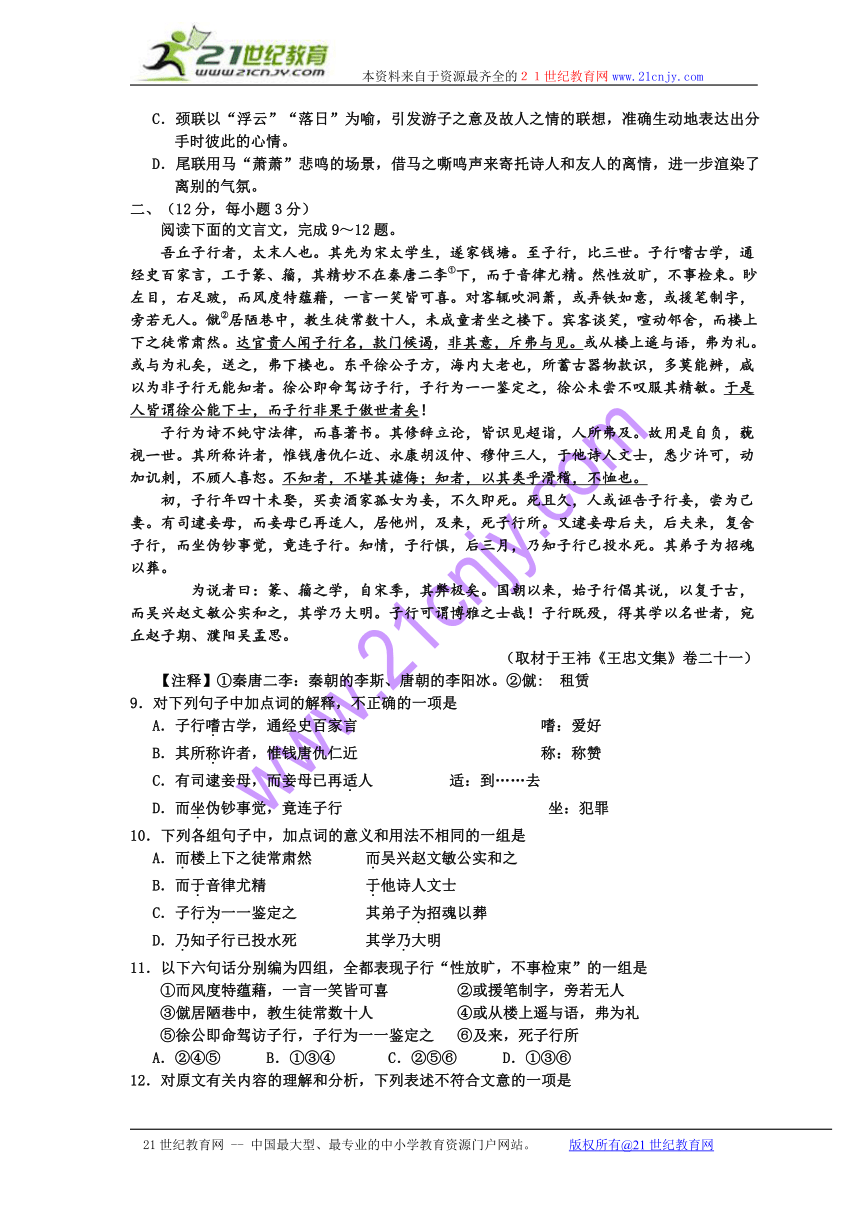

二、(12分,每小题3分)

阅读下面的文言文,完成9~12题。

吾丘子行者,太末人也。其先为宋太学生,遂家钱塘。至子行,比三世。子行嗜古学,通经史百家言,工于篆、籀,其精妙不在秦唐二李①下,而于音律尤精。然性放旷,不事检束。眇左目,右足跛,而风度特蕴藉,一言一笑皆可喜。对客辄吹洞箫,或弄铁如意,或援笔制字,旁若无人。僦②居陋巷中,教生徒常数十人,未成童者坐之楼下。宾客谈笑,喧动邻舍,而楼上下之徒常肃然。达官贵人闻子行名,款门候谒,非其意,斥弗与见。或从楼上遥与语,弗为礼。或与为礼矣,送之,弗下楼也。东平徐公子方,海内大老也,所蓄古器物款识,多莫能辨,咸以为非子行无能知者。徐公即命驾访子行,子行为一一鉴定之,徐公未尝不叹服其精敏。于是人皆谓徐公能下士,而子行非果于傲世者矣!

子行为诗不纯守法律,而喜著书。其修辞立论,皆识见超诣,人所弗及。故用是自负,藐视一世。其所称许者,惟钱唐仇仁近、永康胡汲仲、穆仲三人,于他诗人文士,悉少许可,动加讥刺,不顾人喜恕。不知者,不堪其谑侮;知者,以其类乎滑稽,不恤也。

初,子行年四十未娶,买卖酒家孤女为妾,不久即死。死且久,人或诬告子行妾,尝为己妻。有司逮妾母,而妾母已再适人,居他州,及来,死子行所。又逮妾母后夫,后夫来,复舍子行,而坐伪钞事觉,竟连子行。知情,子行惧,后三月,乃知子行已投水死。其弟子为招魂以葬。

为说者曰:篆、籀之学,自宋季,其弊极矣。国朝以来,始子行倡其说,以复于古,而吴兴赵文敏公实和之,其学乃大明。子行可谓博雅之士哉!子行既殁,得其学以名世者,宛丘赵子期、濮阳吴孟思。

(取材于王祎《王忠文集》卷二十一)

【注释】①秦唐二李:秦朝的李斯、唐朝的李阳冰。②僦: 租赁

9.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是

A.子行嗜古学,通经史百家言 嗜:爱好

B.其所称许者,惟钱唐仇仁近 称:称赞

C.有司逮妾母,而妾母已再适人 适:到……去

D.而坐伪钞事觉,竟连子行 坐:犯罪

10.下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一组是

A.而楼上下之徒常肃然 而吴兴赵文敏公实和之

B.而于音律尤精 于他诗人文士

C.子行为一一鉴定之 其弟子为招魂以葬

D.乃知子行已投水死 其学乃大明

11.以下六句话分别编为四组,全都表现子行“性放旷,不事检束”的一组是

①而风度特蕴藉,一言一笑皆可喜 ②或援笔制字,旁若无人

③僦居陋巷中,教生徒常数十人 ④或从楼上遥与语,弗为礼

⑤徐公即命驾访子行,子行为一一鉴定之 ⑥及来,死子行所

A.②④⑤ B.①③④ C.②⑤⑥ D.①③⑥

12.对原文有关内容的理解和分析,下列表述不符合文意的一项是

A.子行教学有方,他的学生即使在喧闹的环境中,也能严肃认真地学习。

B.子行精通音律,写诗不完全受格律的限制,喜欢著书立说,见识高远。

C.子行被人诬告在先,受人牵连在后,可谓一波未平一波又起,祸不单行。

D.宛丘人赵子期、濮阳人吴孟思继承了子行倡导的篆、籀之学,享名于世。

第Ⅱ卷 (共114分)

三、(36分)

13.把上文中划线的句子翻译成现代汉语。(12分)

(1)达官贵人闻子行名,款门候谒,非其意,斥弗与见。(4分)

(2)于是人皆谓徐公能下士,而子行非果于傲世者矣!(4分)

(3)不知者,不堪其谑侮;知者,以其类乎滑稽,不恤也。(4分)

14.阅读下面一首唐诗,回答问题。(8分)

登柳州城楼寄漳汀封连四州

柳宗元

城上高楼接大荒,海天愁思正茫茫。

惊风乱飐芙蓉水,密雨斜侵薜荔墙。

岭树重遮千里目,江流曲似九回肠。

共来百越文身地,犹自音书滞一方。

【注】柳宗元曾积极参加王叔文领导的政治革新运动,革新失败后,被贬为永州司马,后又贬为柳州刺史。而一同参加革新运动的韩泰、韩晔、陈谏、刘禹锡都因此而分别贬至更荒远的漳州、汀州、封州、连州任刺史。

(1)颔联描绘了一幅什么样的景象?作者有什么用意?(4分)

(2)请简要分析作者在尾联中表达的思想感情。(4分)

15.阅读下面一首宋词,回答问题。(8分)

鹧鸪天

壮岁旌旗拥万夫,锦襜突骑渡江初。燕兵夜娖银胡簶,汉箭朝飞金仆姑。

追往事,叹今吾,春风不染白髭须。却将万字平戎策,换得东家种树书。

蝶恋花

桐叶晨飘蛩夜语。旅思秋光,黯黯长安路。忽记横戈盘马处,散关清渭应如故。

江海轻舟今已具。一卷兵书,叹息无人付。早信此生终不遇,当年悔草《长杨赋》。

【注】(1)娖:捉。(2)胡簶:箭袋。

(1)从两首词的语言和内容判断,《鹧鸪天》的作者是 ,《蝶恋花》的作者是 。(2分)

A.范仲淹 B.辛弃疾 C.苏轼 D.陆游

(2)两首词的内容有相近之处,上阙都是 ,下阙都是 。(2分)

(3)结合作品,比较分析两首词在风格上的差异。(4分)

16.辛弃疾的《祝英台近·晚春》写深闺女子暮春时节,怀人念远、寂寞惆怅的相思之情。作者用曲折顿挫的笔法,把执着的思念表达得深刻细腻,生动传神。请你用自己的语言,加上合理的想象,把下片所描绘的画面展现出来。不少于100字。(8分)山东省中学联盟

祝英台近 晚春

辛弃疾

宝钗分,桃叶渡,烟柳暗南浦。怕上层楼,十日九风雨。断肠片片飞红,都无人管,更谁劝、啼莺声住?

鬓边觑。试把花卜心期,才簪又重数。罗帐灯昏,哽咽梦中语:是他春带愁来,春归何处?却不解、带将愁去。

四、(18分)

阅读下面的文字,完成17~20题。

陈 泥 鳅

汪曾祺

邻近几个县的人都说我们县的人是黑屁股。气得我的一个姓孙的同学,有一次当着很多人褪下了裤子让人看:“你们看!黑吗 ”我们当然都不是黑屁股。黑屁股指的是一种救生船。这种船专在大风大浪的湖水中救人、救船,因为船尾涂成黑色,所以叫做黑屁股。说的是船,不是人。

陈泥鳅就是这种救生船上的一个水手。

他水性极好,不愧是条泥鳅。运河有一段叫清水潭。据说这里的水深,三篙子都打不到底。行船到这里,不能撑篙,只能荡桨。水流也很急,水面上拧着一个一个漩涡。从来没有人敢在这里游水。陈泥鳅有一次和人打赌,一气游了个来回。当中有一截,他半天不露脑袋,又过半天,岸上的人以为他沉了底,想不到一会,他笑嘻嘻地爬上岸来了!

他在通湖桥下住。非遇风浪险恶时,救生船一般是不出动的。他看看天色,知道湖里不会出什么事,就呆在家里。

他也好义,也好利。湖里大船出事,下水救人,这时是不能计较报酬的。有一次一只装豆子的船闸炸了,炸得粉碎。船碎了,人掉在水里。这时跳下水救人,能要钱么 民国二十年,运河决口,陈泥鳅在激浪里救起了很多人。被救起的都已经是家破人亡,一无所有了,陈泥鳅连人家的姓名都没有问,更谈不上要什么酬谢了。在活人身上,他不能讨价;在死人身上,他却是不少要钱的。人淹死了,尸首找不着。事主家里求到时,得事先讲明,捞上来给多少酒钱,他才下去。有时讨价还价,得磨半天。陈泥鳅不着急,人反正已经死了,让他在水底多呆一会没事。

陈泥鳅一辈子没少挣钱,但是他不置产业,一点积蓄也没有。他花钱很散漫,有钱就喝酒尿了,赌钱输了。有的时候,也偷偷地周济一些孤寡老人,但嘱咐千万不要说出去。

他也不娶老婆。有人劝他成个家,他说:“瓦罐不离井上破,大将难免阵头亡。淹死会水的。我见天跟水闹着玩,不定哪天龙王爷就把我请了去。留下孤儿寡妇,我死在阴间也不踏实。这样多好,吃饱了一家子不饥,无牵无挂!”

通湖桥桥洞里发现了一具女尸。怎么知道是女尸 她的长头发在洞口外飘动着。这座桥的桥洞很高,洞身也很长,但是很狭窄,只有人的肩膀那样宽。桥以西,桥以东,水面落差很大,水势很急,翻花卷浪,老远就听见訇訇的水声,像打雷一样。围观的人都不知这女尸怎么会卡在桥洞里,但也都知道不能就让她这么在桥洞里堵着。可是谁也想不出办法,谁也不敢下去。

公益会的人去找陈泥鳅。

陈泥鳅来了,看了看。

“十块现大洋,我把她弄出来。”

“十块 ”公益会的人吃了一惊,“你要得太多了!”

“是多了点。我有急用。这是玩命的事!我得从桥洞西口顺水窜进桥洞,一下子把她拨拉动了,就算成了。就这一下。一下子拨拉不动,我就会塞在桥洞里,再也出不来了!你们也都知道,桥洞只有肩膀宽,没法转身。水流这样急,退不出来。那我就只好陪着她了。”

大家都说:“十块就十块吧!这是砂锅捣蒜,一锤子!”

陈泥鳅把浑身衣服脱得光光的,道了一声“对不起了!”纵身入水,顺着水流,笔直地窜进了桥洞。大家都捏着一把汗。只听见嗖地一声,女尸冲出来了。接着陈泥鳅从东面洞口凌空窜进了水面。大家伙发了一声喊:“好水性!”

陈泥鳅跳上岸来,穿了衣服,拿了十块钱,说了声“得罪得罪!”转身就走。

大家以为他又是进赌场、进酒店了。没有,他径直地走进陈五奶奶家里。

陈五奶奶守寡多年。她有个儿子,去年死了,儿媳妇改了嫁,留下一个孩子。陈五奶奶就守着小孙子过,日子很紧巴。这孩子得了急惊风,浑身滚烫,鼻翅扇动,四肢抽搐,陈五奶奶正急得两眼发直。陈泥鳅把十块钱交在她手里,说:“赶紧先到万全堂,磨一点羚羊角,给孩子喝了,再抱到王淡人那里看看!”

说着抱了孩子,拉了陈五奶奶就走。

陈五奶奶也不知哪里来的劲,跟着他一同走得飞快。

(节选自汪曾祺《故里三陈》,有删改)

17.文章以“陈泥鳅”为题,第一段介绍“黑屁股”有何作用?请简要分析。(4分)

18.按要求分析文中画线句子的表现手法与表达效果。(4分)中学联盟网

(1)桥以西,桥以东,水面落差很大,水势很急,翻花卷浪,老远就听见訇訇的水声,像打雷一样。(要求:从修辞方法角度)

(2)这孩子得了急惊风,浑身滚烫,鼻翅扇动,四肢抽搐,陈五奶奶正急得两眼发直。(要求:从描写手法角度)

19. 请结合文中“他也好义,也好利”这句话,简要分析陈泥鳅这一人物形象。(4分)

20.像陈泥鳅这样身怀绝技,“一辈子没少挣钱”的人,却过着“不娶老婆”“不置产业”的生活,作者借此表达了怎样的意蕴?请加以探究。(6分)

五、(60分)

21.阅读下面的材料,根据自己的感悟和联想,写一篇不少于800字的议论文。

林清玄对窗子和镜子有过精彩的比喻:“一个人面对外面的世界时,需要的是窗子;一个人面对自我时,需要的是镜子。”

要求:自选角度,自定立意,自拟标题;不要脱离材料内容及含意范围;不要套作,不得抄袭。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

试卷类型 B

2013~2014学年上学期期末教学质量调研

高 二 语 文

2014.01

本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共8页。满分150分,时间150分钟。

第Ⅰ卷 (共36分)

一、(24分,每小题3分)

1.下列各组词语中加点字读音完全正确的一项是

A.啮噬(shì) 潜规则(qián) 不着边际(zhuó) 装模作样(mó)

B.下载(zài) 顺口溜(liū ) 返璞归真(pú) 卓有成效(zhuó)

C.谂知(shěn) 血淋淋(xuè) 顺蔓摸瓜(wàn) 沁人心脾(pí)

D.谮言(zèn) 一场雨(cháng) 叱咤风云(chà) 相机行事(xiàng)

2.下列选项中,没有错别字的一项是

A.撕杀 噩耗 上档次 厉行节约

B.邮戳 蛰伏 打水漂 天之娇子

C.跟帖 绿洲 条形码 炉火纯青

D.揣度 追溯 动慢节 出神入化

3.在下面一首诗的空格处填写相关诗句,顺序正确的一项是

书 边 事

张乔(唐)

调角断清秋,征人倚戍楼。

, 。

, 。

蕃情似此水,长愿向南流。

①大漠无兵阻 ②白日落梁州 ③春风对青冢 ④穷边有客游

A.③②①④ B.①④③② C.②③④① D.①②③④

4.对下面一首词语句的解说,不正确的一项是

踏莎行

欧阳修

侯馆梅残,溪桥柳细。草薰风暖摇征辔。离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水。

寸寸柔肠,盈盈粉泪。楼高莫近危阑倚,平芜尽处是春山,行人更在春山外。

A.“草薰风暖摇征辔”,是说在一个风暖花香的季节,行人却要辞别心爱的人,挥动马鞭,走上漫长的旅途。

B.“迢迢不断如春水”,借用眼前的春水,表达了一种“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”的无穷离愁。

C.“楼高莫近危阑倚”,是行人劝告想要登楼远眺的爱人,楼太高了,楼上栏杆已年久失修,千万别登楼凭栏啊。

D.“平芜尽处是春山”,是说凭栏远眺,看到的只是一片青草地,即使望到了草地的尽头,也还有青山挡住视线。

5.对下面一首诗的理解和分析,不正确的一项是

终南别业

王 维

中岁颇好道,晚家南山陲。

兴来每独往,胜事空自知。

行到水穷处,坐看云起时。

偶然值林叟,谈笑无还期。

A.一二两句说,作者自己进入中年以后即开始厌倦尘俗,晚年就归隐于终南山边。

B.三四两句说,作者经常独自游山赏景。“每”即“常常”,“胜事”指山中美景。

C.诗的最后两句说,作者偶然遇见山林中的一位老者,与之谈笑言欢,竟不舍得让老人回家。

D.这首诗没有描绘具体的山川景物,而重在表现诗人隐居山间时的心境。语言虽平白如话,却极具功力,诗味、理趣二者兼备。

6.在下面一首词的空格处填写相关词句,正确的一项是

水调歌头 黄州快哉亭赠张偓佺

苏 轼(宋)

落日绣帘卷,亭下水连空。知君为我新作, 。长记平山堂上,欹枕江南烟雨,渺渺没孤鸿。认得醉翁语,山色有无中。

一千顷,都镜净,倒碧峰。忽然浪起,掀舞一叶白头翁。堪笑兰台公子,未解庄生天籁, 。一点浩然气,千里快哉风。

A.窗湿青红 刚道有无雌雄 B.窗湿青红 刚道有雌雄

C.窗户湿青红 刚道有无雌雄 D.窗户湿青红 刚道有雌雄

7.对下面一首词语句的解说,不正确的一项是

一剪梅

刘克庄(南宋)

余赴广东,实之①夜饯于风亭

束缊②宵行十里强,挑得诗囊,抛了衣囊。天寒路滑马蹄僵,元③是王郎,来送刘郎。

酒酣耳热说文章,惊倒邻墙,推倒胡床④。旁观拍手笑疏狂,疏又何妨,狂又何妨!

【注】①实之:王迈,字实之,刘克庄好友。 ②束缊(yùn):捆乱麻做火把。③元:通“原”。④胡床:一种可以折叠的轻便坐具。

A.“束缊宵行十里强”,开门见山写出连夜行路的情景,紧扣小序中“夜”字。

B.“天寒路滑马蹄僵”,既写出天气恶劣、行路之难,又衬托出王迈为人热情。

C.“酒酣耳热说文章”,酒宴上作者与朋友不话别却谈起文章,作者构思巧妙。

D.“旁观拍手笑疏狂”,旁观的王迈鼓掌大笑,与作者高谈阔论的狂态相映成趣。

8.对下面一首诗的理解和分析,不恰当的一项是

送友人

李白

青山横北郭,白水绕东城。

此地一为别,孤蓬万里征。

浮云游子意,落日故人情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

A.首联诗人用无言的“青山”对有声的“白水”,色彩明丽,对偶工整,组成一幅有声有色的城外送行图。

B.颔联点明主题,喻友为飘蓬,“蓬”字前用“孤”来限制,形象生动地写出诗人的孤独无依,行迹无定。

C.颈联以“浮云”“落日”为喻,引发游子之意及故人之情的联想,准确生动地表达出分手时彼此的心情。

D.尾联用马“萧萧”悲鸣的场景,借马之嘶鸣声来寄托诗人和友人的离情,进一步渲染了离别的气氛。

二、(12分,每小题3分)

阅读下面的文言文,完成9~12题。

吾丘子行者,太末人也。其先为宋太学生,遂家钱塘。至子行,比三世。子行嗜古学,通经史百家言,工于篆、籀,其精妙不在秦唐二李①下,而于音律尤精。然性放旷,不事检束。眇左目,右足跛,而风度特蕴藉,一言一笑皆可喜。对客辄吹洞箫,或弄铁如意,或援笔制字,旁若无人。僦②居陋巷中,教生徒常数十人,未成童者坐之楼下。宾客谈笑,喧动邻舍,而楼上下之徒常肃然。达官贵人闻子行名,款门候谒,非其意,斥弗与见。或从楼上遥与语,弗为礼。或与为礼矣,送之,弗下楼也。东平徐公子方,海内大老也,所蓄古器物款识,多莫能辨,咸以为非子行无能知者。徐公即命驾访子行,子行为一一鉴定之,徐公未尝不叹服其精敏。于是人皆谓徐公能下士,而子行非果于傲世者矣!

子行为诗不纯守法律,而喜著书。其修辞立论,皆识见超诣,人所弗及。故用是自负,藐视一世。其所称许者,惟钱唐仇仁近、永康胡汲仲、穆仲三人,于他诗人文士,悉少许可,动加讥刺,不顾人喜恕。不知者,不堪其谑侮;知者,以其类乎滑稽,不恤也。

初,子行年四十未娶,买卖酒家孤女为妾,不久即死。死且久,人或诬告子行妾,尝为己妻。有司逮妾母,而妾母已再适人,居他州,及来,死子行所。又逮妾母后夫,后夫来,复舍子行,而坐伪钞事觉,竟连子行。知情,子行惧,后三月,乃知子行已投水死。其弟子为招魂以葬。

为说者曰:篆、籀之学,自宋季,其弊极矣。国朝以来,始子行倡其说,以复于古,而吴兴赵文敏公实和之,其学乃大明。子行可谓博雅之士哉!子行既殁,得其学以名世者,宛丘赵子期、濮阳吴孟思。

(取材于王祎《王忠文集》卷二十一)

【注释】①秦唐二李:秦朝的李斯、唐朝的李阳冰。②僦: 租赁

9.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是

A.子行嗜古学,通经史百家言 嗜:爱好

B.其所称许者,惟钱唐仇仁近 称:称赞

C.有司逮妾母,而妾母已再适人 适:到……去

D.而坐伪钞事觉,竟连子行 坐:犯罪

10.下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一组是

A.而楼上下之徒常肃然 而吴兴赵文敏公实和之

B.而于音律尤精 于他诗人文士

C.子行为一一鉴定之 其弟子为招魂以葬

D.乃知子行已投水死 其学乃大明

11.以下六句话分别编为四组,全都表现子行“性放旷,不事检束”的一组是

①而风度特蕴藉,一言一笑皆可喜 ②或援笔制字,旁若无人

③僦居陋巷中,教生徒常数十人 ④或从楼上遥与语,弗为礼

⑤徐公即命驾访子行,子行为一一鉴定之 ⑥及来,死子行所

A.②④⑤ B.①③④ C.②⑤⑥ D.①③⑥

12.对原文有关内容的理解和分析,下列表述不符合文意的一项是

A.子行教学有方,他的学生即使在喧闹的环境中,也能严肃认真地学习。

B.子行精通音律,写诗不完全受格律的限制,喜欢著书立说,见识高远。

C.子行被人诬告在先,受人牵连在后,可谓一波未平一波又起,祸不单行。

D.宛丘人赵子期、濮阳人吴孟思继承了子行倡导的篆、籀之学,享名于世。

第Ⅱ卷 (共114分)

三、(36分)

13.把上文中划线的句子翻译成现代汉语。(12分)

(1)达官贵人闻子行名,款门候谒,非其意,斥弗与见。(4分)

(2)于是人皆谓徐公能下士,而子行非果于傲世者矣!(4分)

(3)不知者,不堪其谑侮;知者,以其类乎滑稽,不恤也。(4分)

14.阅读下面一首唐诗,回答问题。(8分)

登柳州城楼寄漳汀封连四州

柳宗元

城上高楼接大荒,海天愁思正茫茫。

惊风乱飐芙蓉水,密雨斜侵薜荔墙。

岭树重遮千里目,江流曲似九回肠。

共来百越文身地,犹自音书滞一方。

【注】柳宗元曾积极参加王叔文领导的政治革新运动,革新失败后,被贬为永州司马,后又贬为柳州刺史。而一同参加革新运动的韩泰、韩晔、陈谏、刘禹锡都因此而分别贬至更荒远的漳州、汀州、封州、连州任刺史。

(1)颔联描绘了一幅什么样的景象?作者有什么用意?(4分)

(2)请简要分析作者在尾联中表达的思想感情。(4分)

15.阅读下面一首宋词,回答问题。(8分)

鹧鸪天

壮岁旌旗拥万夫,锦襜突骑渡江初。燕兵夜娖银胡簶,汉箭朝飞金仆姑。

追往事,叹今吾,春风不染白髭须。却将万字平戎策,换得东家种树书。

蝶恋花

桐叶晨飘蛩夜语。旅思秋光,黯黯长安路。忽记横戈盘马处,散关清渭应如故。

江海轻舟今已具。一卷兵书,叹息无人付。早信此生终不遇,当年悔草《长杨赋》。

【注】(1)娖:捉。(2)胡簶:箭袋。

(1)从两首词的语言和内容判断,《鹧鸪天》的作者是 ,《蝶恋花》的作者是 。(2分)

A.范仲淹 B.辛弃疾 C.苏轼 D.陆游

(2)两首词的内容有相近之处,上阙都是 ,下阙都是 。(2分)

(3)结合作品,比较分析两首词在风格上的差异。(4分)

16.辛弃疾的《祝英台近·晚春》写深闺女子暮春时节,怀人念远、寂寞惆怅的相思之情。作者用曲折顿挫的笔法,把执着的思念表达得深刻细腻,生动传神。请你用自己的语言,加上合理的想象,把下片所描绘的画面展现出来。不少于100字。(8分)山东省中学联盟

祝英台近 晚春

辛弃疾

宝钗分,桃叶渡,烟柳暗南浦。怕上层楼,十日九风雨。断肠片片飞红,都无人管,更谁劝、啼莺声住?

鬓边觑。试把花卜心期,才簪又重数。罗帐灯昏,哽咽梦中语:是他春带愁来,春归何处?却不解、带将愁去。

四、(18分)

阅读下面的文字,完成17~20题。

陈 泥 鳅

汪曾祺

邻近几个县的人都说我们县的人是黑屁股。气得我的一个姓孙的同学,有一次当着很多人褪下了裤子让人看:“你们看!黑吗 ”我们当然都不是黑屁股。黑屁股指的是一种救生船。这种船专在大风大浪的湖水中救人、救船,因为船尾涂成黑色,所以叫做黑屁股。说的是船,不是人。

陈泥鳅就是这种救生船上的一个水手。

他水性极好,不愧是条泥鳅。运河有一段叫清水潭。据说这里的水深,三篙子都打不到底。行船到这里,不能撑篙,只能荡桨。水流也很急,水面上拧着一个一个漩涡。从来没有人敢在这里游水。陈泥鳅有一次和人打赌,一气游了个来回。当中有一截,他半天不露脑袋,又过半天,岸上的人以为他沉了底,想不到一会,他笑嘻嘻地爬上岸来了!

他在通湖桥下住。非遇风浪险恶时,救生船一般是不出动的。他看看天色,知道湖里不会出什么事,就呆在家里。

他也好义,也好利。湖里大船出事,下水救人,这时是不能计较报酬的。有一次一只装豆子的船闸炸了,炸得粉碎。船碎了,人掉在水里。这时跳下水救人,能要钱么 民国二十年,运河决口,陈泥鳅在激浪里救起了很多人。被救起的都已经是家破人亡,一无所有了,陈泥鳅连人家的姓名都没有问,更谈不上要什么酬谢了。在活人身上,他不能讨价;在死人身上,他却是不少要钱的。人淹死了,尸首找不着。事主家里求到时,得事先讲明,捞上来给多少酒钱,他才下去。有时讨价还价,得磨半天。陈泥鳅不着急,人反正已经死了,让他在水底多呆一会没事。

陈泥鳅一辈子没少挣钱,但是他不置产业,一点积蓄也没有。他花钱很散漫,有钱就喝酒尿了,赌钱输了。有的时候,也偷偷地周济一些孤寡老人,但嘱咐千万不要说出去。

他也不娶老婆。有人劝他成个家,他说:“瓦罐不离井上破,大将难免阵头亡。淹死会水的。我见天跟水闹着玩,不定哪天龙王爷就把我请了去。留下孤儿寡妇,我死在阴间也不踏实。这样多好,吃饱了一家子不饥,无牵无挂!”

通湖桥桥洞里发现了一具女尸。怎么知道是女尸 她的长头发在洞口外飘动着。这座桥的桥洞很高,洞身也很长,但是很狭窄,只有人的肩膀那样宽。桥以西,桥以东,水面落差很大,水势很急,翻花卷浪,老远就听见訇訇的水声,像打雷一样。围观的人都不知这女尸怎么会卡在桥洞里,但也都知道不能就让她这么在桥洞里堵着。可是谁也想不出办法,谁也不敢下去。

公益会的人去找陈泥鳅。

陈泥鳅来了,看了看。

“十块现大洋,我把她弄出来。”

“十块 ”公益会的人吃了一惊,“你要得太多了!”

“是多了点。我有急用。这是玩命的事!我得从桥洞西口顺水窜进桥洞,一下子把她拨拉动了,就算成了。就这一下。一下子拨拉不动,我就会塞在桥洞里,再也出不来了!你们也都知道,桥洞只有肩膀宽,没法转身。水流这样急,退不出来。那我就只好陪着她了。”

大家都说:“十块就十块吧!这是砂锅捣蒜,一锤子!”

陈泥鳅把浑身衣服脱得光光的,道了一声“对不起了!”纵身入水,顺着水流,笔直地窜进了桥洞。大家都捏着一把汗。只听见嗖地一声,女尸冲出来了。接着陈泥鳅从东面洞口凌空窜进了水面。大家伙发了一声喊:“好水性!”

陈泥鳅跳上岸来,穿了衣服,拿了十块钱,说了声“得罪得罪!”转身就走。

大家以为他又是进赌场、进酒店了。没有,他径直地走进陈五奶奶家里。

陈五奶奶守寡多年。她有个儿子,去年死了,儿媳妇改了嫁,留下一个孩子。陈五奶奶就守着小孙子过,日子很紧巴。这孩子得了急惊风,浑身滚烫,鼻翅扇动,四肢抽搐,陈五奶奶正急得两眼发直。陈泥鳅把十块钱交在她手里,说:“赶紧先到万全堂,磨一点羚羊角,给孩子喝了,再抱到王淡人那里看看!”

说着抱了孩子,拉了陈五奶奶就走。

陈五奶奶也不知哪里来的劲,跟着他一同走得飞快。

(节选自汪曾祺《故里三陈》,有删改)

17.文章以“陈泥鳅”为题,第一段介绍“黑屁股”有何作用?请简要分析。(4分)

18.按要求分析文中画线句子的表现手法与表达效果。(4分)中学联盟网

(1)桥以西,桥以东,水面落差很大,水势很急,翻花卷浪,老远就听见訇訇的水声,像打雷一样。(要求:从修辞方法角度)

(2)这孩子得了急惊风,浑身滚烫,鼻翅扇动,四肢抽搐,陈五奶奶正急得两眼发直。(要求:从描写手法角度)

19. 请结合文中“他也好义,也好利”这句话,简要分析陈泥鳅这一人物形象。(4分)

20.像陈泥鳅这样身怀绝技,“一辈子没少挣钱”的人,却过着“不娶老婆”“不置产业”的生活,作者借此表达了怎样的意蕴?请加以探究。(6分)

五、(60分)

21.阅读下面的材料,根据自己的感悟和联想,写一篇不少于800字的议论文。

林清玄对窗子和镜子有过精彩的比喻:“一个人面对外面的世界时,需要的是窗子;一个人面对自我时,需要的是镜子。”

要求:自选角度,自定立意,自拟标题;不要脱离材料内容及含意范围;不要套作,不得抄袭。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录