江西省新余市2022-2023学年高二上学期期末质量检测生物学试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 江西省新余市2022-2023学年高二上学期期末质量检测生物学试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-02-24 19:57:02 | ||

图片预览

文档简介

新余市2022-2023学年高二上学期期末质量检测

生物试题

一、单项选择题(本题共12小题,每小题2分,共计24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。)

1. 在长跑比赛时,运动员的体内会发生复杂的生理变化,如机体大量产热、出汗等。下列相关叙述正确的是( )

A. 大量产热会使体温急剧升高

B. 大量出汗会使血浆的pH下降

C. 大量出汗可使血浆渗透压降低

D. 大量出汗有利于机体体温的稳定

2. 大量的组织液积累在细胞间隙会导致组织水肿,下面诸多因素中,可能引起病人组织水肿的是( )

①毛细血管壁破损 ②长期坚持素食 ③小蛔虫进入淋巴管 ④花粉、海鲜等引起过敏反应使血浆蛋白透过毛细血管进入组织液 ⑤肾小球肾炎导致血尿

A. 只有①②③ B. 只有②③④

C. 只有①③⑤ D. ①②③④⑤

3. 下列关于神经系统的叙述,正确的是( )

A. 脑神经和脊神经中都有支配内脏器官的神经

B. 大脑、小脑和脑干组成中枢神经系统

C. 脊髓和脊神经组成周围神经系统

D. 神经系统由大脑、脊髓以及它们发出的神经组成

4. 下列描述中错误的是( )

A. 当物体在眼前突然出现时,迅速眨眼,这是由大脑中的中枢参与的眨眼反射,不需要脑干参与

B. 副交感神经兴奋时可促进胃肠蠕动和消化液的分泌

C. 消化道接受交感神经和副交感神经双重支配

D. 一般而言支配消化道的交感神经和副交感神经作用相反

5. 多巴胺是脑神经细胞分泌的一种神经递质,使人产生兴奋愉悦的情绪,多巴胺发挥作用后由转运载体运回突触前神经元。而吸食毒品可卡因后,可卡因会与多巴胺竞争转运体而导致机体持续兴奋。下列叙述错误的是( )

A. 兴奋在神经元之间的传递形式是化学信号

B. 多巴胺由突触前膜释放,与突触后膜的受体结合

C. 可卡因可与多巴胺的受体结合,导致突触后膜持续兴奋

D. 可卡因占据多巴胺的运载体导致突触间隙多巴胺含量增加

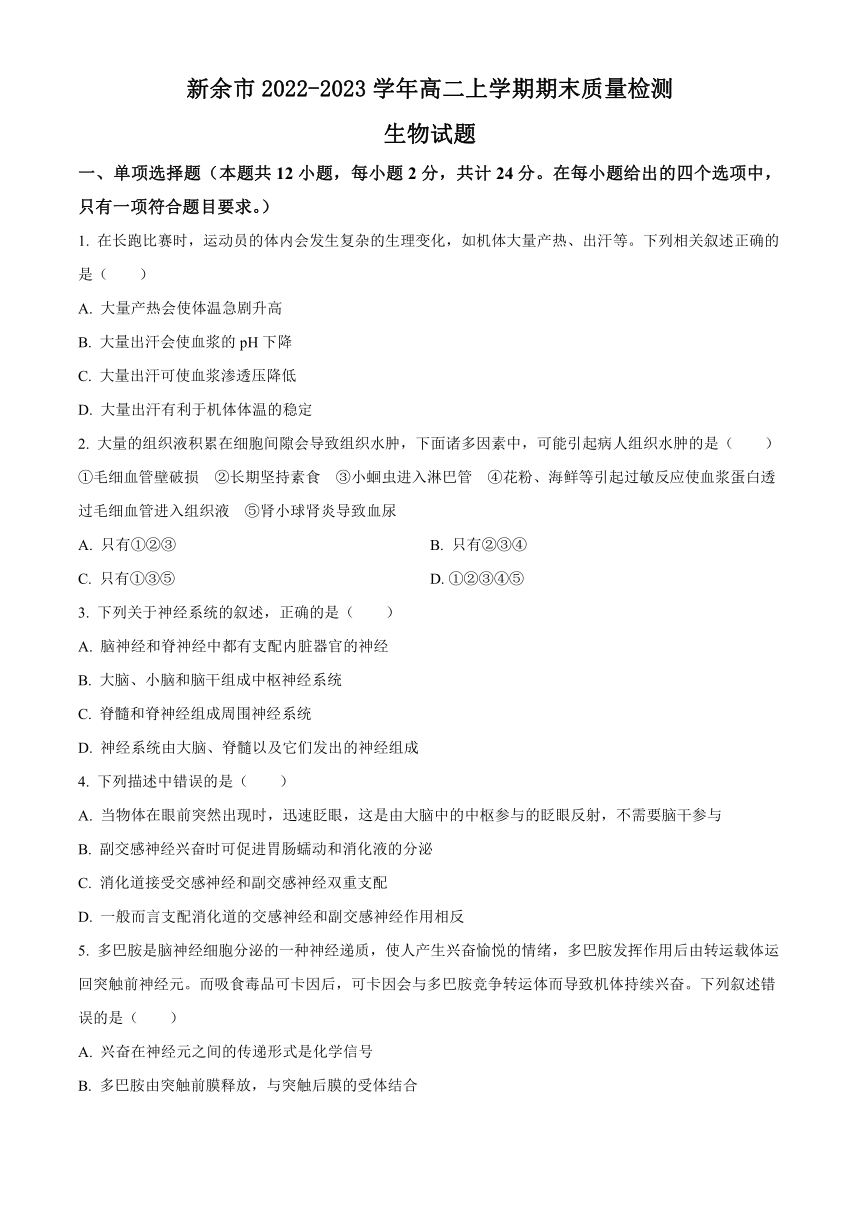

6. 如图甲为某神经纤维受到刺激后膜电位变化情况。神经细胞的静息电位和动作电位与通道蛋白关系紧密。Na+—K+泵是神经细胞膜上的一种常见载体,能催化 ATP 水解,每消耗 1 分子的 ATP,就可以逆浓度梯度将3分子的Na+泵出细胞外,将 2 分子的K+泵入细胞内,其结构如图乙所示。下列根据上述资料作出的分析,正确的是( )

A. 图甲中静息电位的维持是 Na+持续外流的结果

B. 图甲中 ac 段,Na+通过通道蛋白内流需要消耗 ATP

C. 图乙中随着温度逐渐提高,Na+—K+泵的运输速率先增大后稳定

D. Na+—K+泵对恢复静息电位,维持膜内高 K+、膜外高 Na+的离子分布有重要作用

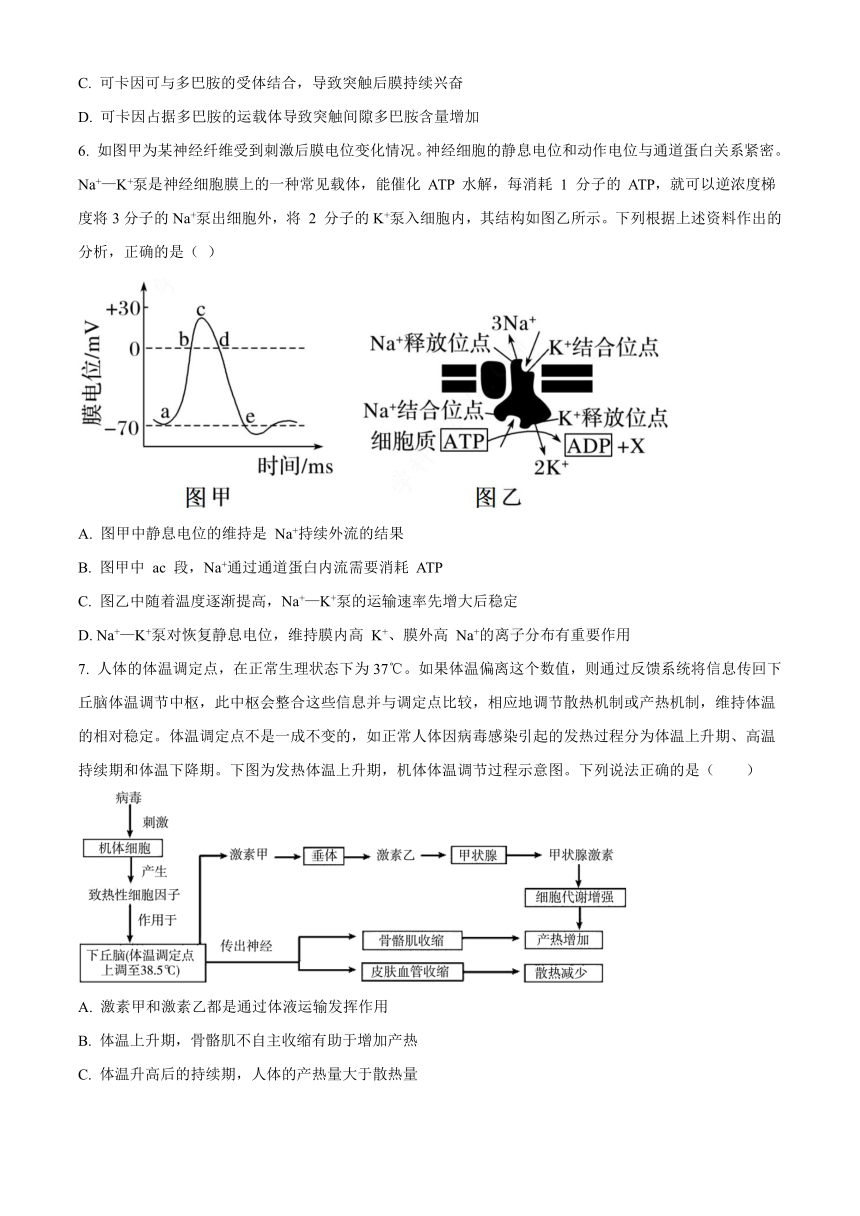

7. 人体的体温调定点,在正常生理状态下为37℃。如果体温偏离这个数值,则通过反馈系统将信息传回下丘脑体温调节中枢,此中枢会整合这些信息并与调定点比较,相应地调节散热机制或产热机制,维持体温的相对稳定。体温调定点不是一成不变的,如正常人体因病毒感染引起的发热过程分为体温上升期、高温持续期和体温下降期。下图为发热体温上升期,机体体温调节过程示意图。下列说法正确的是( )

A. 激素甲和激素乙都是通过体液运输发挥作用

B. 体温上升期,骨骼肌不自主收缩有助于增加产热

C. 体温升高后的持续期,人体的产热量大于散热量

D. 体温调节过程是神经调节和体液调节共同作用的结果

8. 下列有关植物激素及植物生长调节剂应用的叙述,不正确的是( )

A. 用适宜浓度的乙烯利处理凤梨,可加快果实成熟

B. 用适宜浓度的赤霉素处理生长期的芦苇,可提高产量

C. 阴雨天气时喷洒一定浓度的2,4-D溶液能提高向日葵的产量

D. 黄瓜茎端的脱落酸与赤霉素的比值较高,有利于分化成雌花

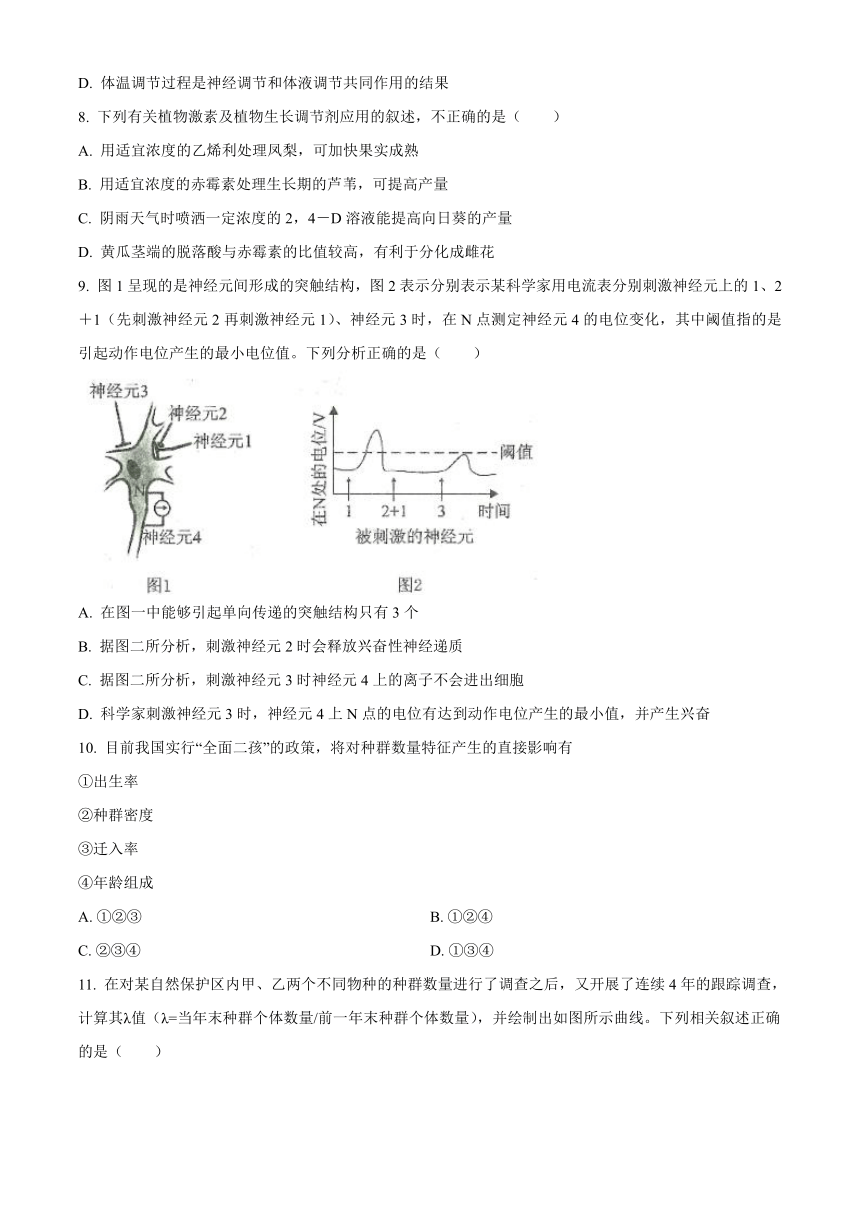

9. 图1呈现的是神经元间形成的突触结构,图2表示分别表示某科学家用电流表分别刺激神经元上的1、2+1(先刺激神经元2再刺激神经元1)、神经元3时,在N点测定神经元4的电位变化,其中阈值指的是引起动作电位产生的最小电位值。下列分析正确的是( )

A. 在图一中能够引起单向传递的突触结构只有3个

B. 据图二所分析,刺激神经元2时会释放兴奋性神经递质

C. 据图二所分析,刺激神经元3时神经元4上的离子不会进出细胞

D. 科学家刺激神经元3时,神经元4上N点的电位有达到动作电位产生的最小值,并产生兴奋

10. 目前我国实行“全面二孩”的政策,将对种群数量特征产生的直接影响有

①出生率

②种群密度

③迁入率

④年龄组成

A. ①②③ B. ①②④

C. ②③④ D. ①③④

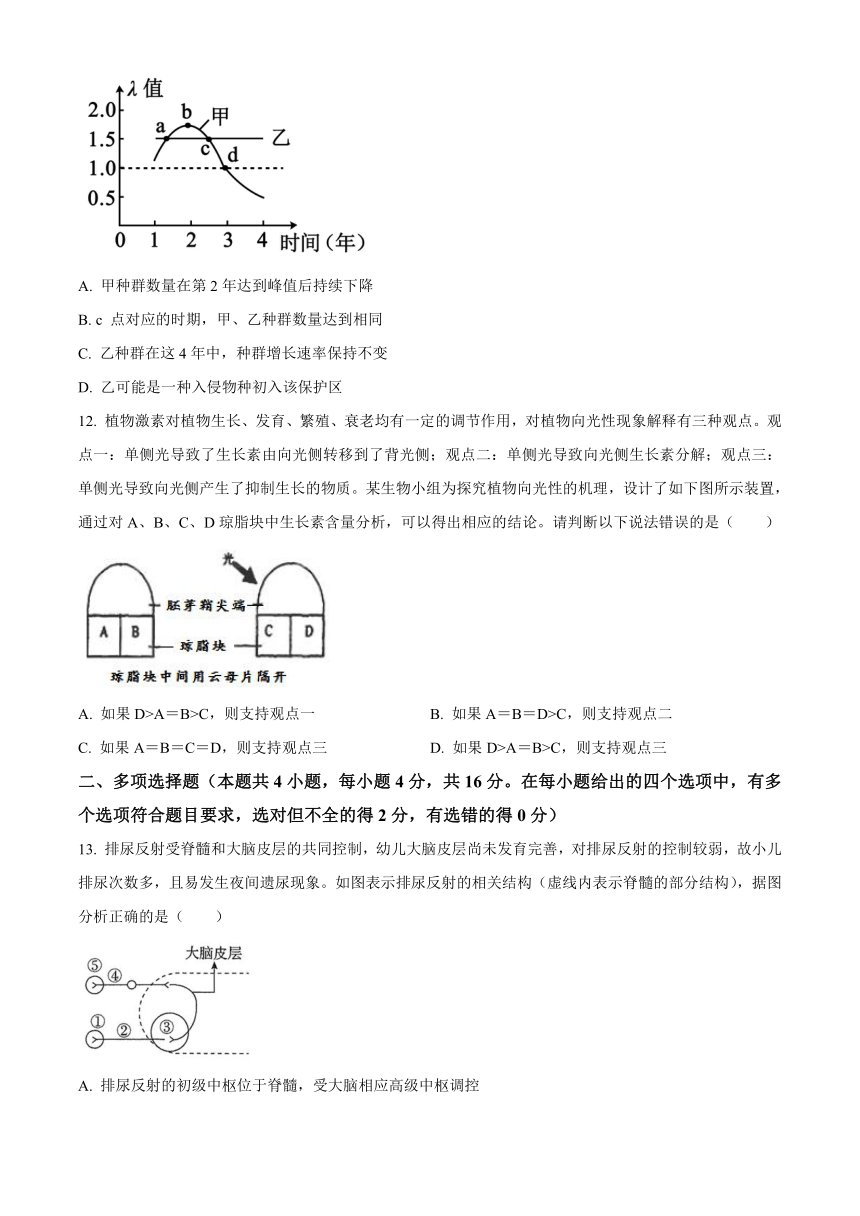

11. 在对某自然保护区内甲、乙两个不同物种的种群数量进行了调查之后,又开展了连续4年的跟踪调查,计算其λ值(λ=当年末种群个体数量/前一年末种群个体数量),并绘制出如图所示曲线。下列相关叙述正确的是( )

A. 甲种群数量在第2年达到峰值后持续下降

B. c 点对应的时期,甲、乙种群数量达到相同

C. 乙种群在这4年中,种群增长速率保持不变

D. 乙可能是一种入侵物种初入该保护区

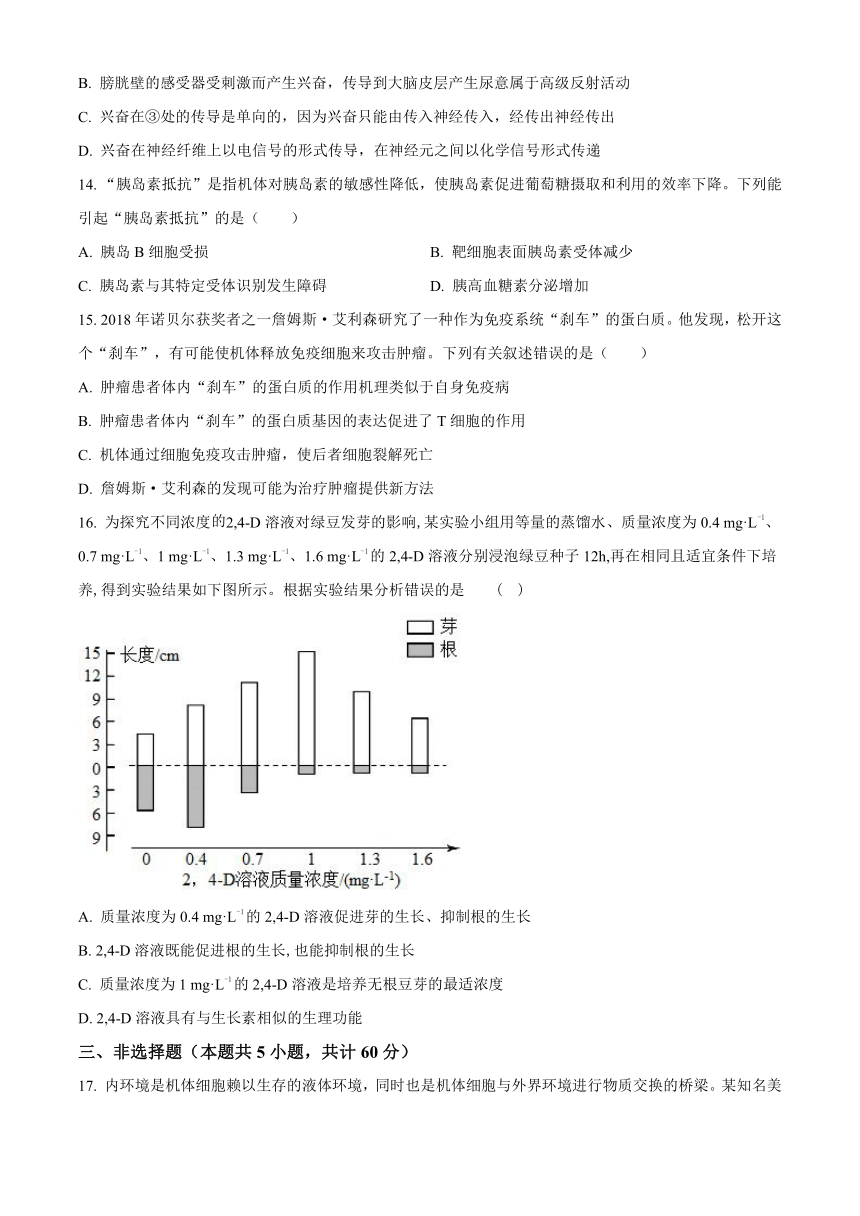

12. 植物激素对植物生长、发育、繁殖、衰老均有一定的调节作用,对植物向光性现象解释有三种观点。观点一:单侧光导致了生长素由向光侧转移到了背光侧;观点二:单侧光导致向光侧生长素分解;观点三:单侧光导致向光侧产生了抑制生长的物质。某生物小组为探究植物向光性的机理,设计了如下图所示装置,通过对A、B、C、D琼脂块中生长素含量分析,可以得出相应的结论。请判断以下说法错误的是( )

A. 如果D>A=B>C,则支持观点一 B. 如果A=B=D>C,则支持观点二

C. 如果A=B=C=D,则支持观点三 D. 如果D>A=B>C,则支持观点三

二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求,选对但不全的得2分,有选错的得0分)

13. 排尿反射受脊髓和大脑皮层的共同控制,幼儿大脑皮层尚未发育完善,对排尿反射的控制较弱,故小儿排尿次数多,且易发生夜间遗尿现象。如图表示排尿反射的相关结构(虚线内表示脊髓的部分结构),据图分析正确的是( )

A. 排尿反射的初级中枢位于脊髓,受大脑相应高级中枢调控

B. 膀胱壁的感受器受刺激而产生兴奋,传导到大脑皮层产生尿意属于高级反射活动

C. 兴奋在③处的传导是单向的,因为兴奋只能由传入神经传入,经传出神经传出

D. 兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导,在神经元之间以化学信号形式传递

14. “胰岛素抵抗”是指机体对胰岛素的敏感性降低,使胰岛素促进葡萄糖摄取和利用的效率下降。下列能引起“胰岛素抵抗”的是( )

A. 胰岛B细胞受损 B. 靶细胞表面胰岛素受体减少

C. 胰岛素与其特定受体识别发生障碍 D. 胰高血糖素分泌增加

15. 2018年诺贝尔获奖者之一詹姆斯·艾利森研究了一种作为免疫系统“刹车”的蛋白质。他发现,松开这个“刹车”,有可能使机体释放免疫细胞来攻击肿瘤。下列有关叙述错误的是( )

A. 肿瘤患者体内“刹车”的蛋白质的作用机理类似于自身免疫病

B. 肿瘤患者体内“刹车”的蛋白质基因的表达促进了T细胞的作用

C. 机体通过细胞免疫攻击肿瘤,使后者细胞裂解死亡

D. 詹姆斯·艾利森的发现可能为治疗肿瘤提供新方法

16. 为探究不同浓度2,4-D溶液对绿豆发芽的影响,某实验小组用等量的蒸馏水、质量浓度为0.4 mg·L-1、0.7 mg·L-1、1 mg·L-1、1.3 mg·L-1、1.6 mg·L-1的2,4-D溶液分别浸泡绿豆种子12h,再在相同且适宜条件下培养,得到实验结果如下图所示。根据实验结果分析错误的是 ( )

A. 质量浓度为0.4 mg·L-1的2,4-D溶液促进芽的生长、抑制根的生长

B. 2,4-D溶液既能促进根的生长,也能抑制根的生长

C. 质量浓度为1 mg·L-1的2,4-D溶液是培养无根豆芽的最适浓度

D. 2,4-D溶液具有与生长素相似的生理功能

三、非选择题(本题共5小题,共计60分)

17. 内环境是机体细胞赖以生存的液体环境,同时也是机体细胞与外界环境进行物质交换的桥梁。某知名美食主播想体验藏区美食,到青藏高原一段时间后出现精神恍惚、头痛、呼吸急促、心跳加快等症状,送往医院后立即进行血液生化检查,部分指标如图:

姓名:小主播 性别:男 科室:检验科

中文名称 结果 单位 参考区间

钾 3.83 mmol/L 350~5.50

钠 136 mmol/L 136~148

钙 2.50 mmol/L 2.25~2.75

总CO2 32.5 ↑mmol/L 21.0~31.3

尿素 4.81 mmol/L 2.80~7.20

肌酐 65 59~104

尿酸 538 ↑ 208~428

pH 7.15 —— 7.35~7.45

……

(1)外界环境中的O2进入肌肉细胞被利用,经过的内环境组成成分有_____________________,需要参与的系统有_____________________。

(2)各项生化指标正常参考值都有一个范围,这说明内环境稳态_____________________,该病患pH值偏离正常状态,原因_____________________。

(3)医生告诉该患者有患痛风的可能,需清淡饮食。血液尿酸值长期偏高,使得体内的尿酸形成尿酸盐结晶积聚在关节处。尿酸盐结晶被吞噬细胞吞噬后无法水解,进而破坏吞噬细胞的溶酶体膜,引起细胞以______方式死亡。炎症相关物质从细胞内释放出来,使得关节处毛细血管壁通透性增加,引起_____________________进而关节肿大。

(4)高尿酸血症是导致痛风根本原因,别嘌醇与苯溴马隆均能降低尿酸浓度,是治疗痛风的有效药物。某研究小组欲探究别嘌醇和苯溴马隆在降低尿酸浓度方面是否具有协同作用,利用多只尿酸程度相同的高尿酸血症小鼠进行试验,请简要写出实验思路:____________________________

18. 2022年2月4日,在万众瞩目中第24届冬季奥运会在北京盛大举行。在冬奥会的比赛项目中,冰雪运动员体内多种生理过程发生改变。请参照表中内容,围绕多种生命活动的调节完成下表。

状态 紧张 口渴 饥饿 寒冷

内分泌腺或细胞 肾上腺某些细胞 (2)________分泌 胰岛A细胞 某些内分泌腺

激素 (1)________ 抗利尿激素 胰高血糖素 (4)________

作用或表现 反应灵敏、呼吸频率加快、心率加速等 促进肾小管和集合管对水分的重吸收 (3)________ 提高新陈代谢,增加产热

调节方式和机制 (5)________方式,甲状腺激素的分泌存在(6)________调节机制

19. 三年来,新冠肺炎疫情给全球带来深刻影响,新型冠状病毒(2019-nCoV)是RNA病毒,其刺突糖蛋白(S蛋白)可以识别人类呼吸道上皮细胞的ACE2受体蛋白,从而使病毒入侵人体细胞,而新型冠状病毒疫苗在防治新冠肺炎感染方面有着重要作用。回答下列问题:

(1)S蛋白与ACE2受体蛋白的相互识别能否体现细胞间的信息交流?请你作出判断并说出理由:__________________________。

(2)目前,我国大规模接种的新型冠状病毒疫苗主要是灭活疫苗,此外还有腺病毒载体疫苗和重组亚单位疫苗,这些疫苗的共同点是不能进入人体细胞,都是利用新型冠状病毒的S蛋白作为_______________,刺激机体的_______________细胞增殖分化为浆细胞,浆细胞产生抗体来对抗病毒。

(3)我国还在大力研发RNA疫苗,RNA疫苗是一种核酸疫苗,将编码刺突糖蛋白的mRNA注射到人体内,能够在人体细胞的_______________(细胞器)上合成S蛋白,与上述三款疫苗相比,该疫苗可以更强烈地刺激机体产生_____________免疫,因此特异性免疫应答反应更加强烈。

(4)也有科学家提出,疫苗可能不是终止新冠肺炎疫情流行的最终手段。你认为科学家提出这种观点的理由是_____________________。

(5)经研究表明,在接种第二针疫苗6个月之后,抗体浓度逐渐降低至保护浓度之下,应及时接种加强针。若提早或者延迟接种加强针,都会降低疫苗的效果(疫苗效果以抗体浓度为指标)。过早或者延迟注射会降低疫苗效果的原因是______________。

20. 下图为小明同学建构的种群知识框架图,请据图回答下列问题:

(1)图中③⑦分别表示表示________、________。

(2)种群的“J”型曲线增长数学模型:Nt=N0λt中,λ值与增长率的关系是:增长率=________。

(3)利用方法⑦调查田鼠种群密度时,若一部分被标记的田鼠被鼬捕食,则会导致种群密度估算结果_______(填“偏大”“偏小”或“相等”)。

(4)为了验证种群数量的“S”型增长,小明又做了“培养液中酵母菌种群数量与时间的变化关系”的实验。在用血球计数板(1mm×1mm方格)对某一稀释10倍的样品进行计数时,发现在一个小方格内(盖玻片下的培养液厚度为0.1mm)酵母菌平均数为6,据此估算10mL培养液中有酵母菌________个。

(5)下列有关“探究培养液中酵母菌种群数量变化”的实验的叙述,正确的一个选项是( )

A. 培养酵母菌时,必须去除培养液中的溶解氧

B. 用血细胞计数板计数时,方格内和压在方格线上的细胞均要计数

C. 营养条件、温度、pH均可能影响培养液中酵母菌种群的K值

D. 从试管中吸取培养液时,应注意从试管底部吸取,以得到更多酵母菌

21. 为研究机械压力在豌豆幼苗出土时对上胚轴生长的影响,科研人员完成下列实验。

(1)在植物生长过程中,_____等环境因素参与调节植物的生长。对出土的豌豆幼苗而言,机械压力具有重要影响。

(2)科研人员将若干豌豆幼苗分为实验组和对照组,实验组施加机械压力,对照组不施加(如图1),测定幼苗的乙烯产生量,实验结果如图2。

请结合图1,解释图2两条曲线异同的原因_____。

(3)科研人员进一步实验,给豌豆幼苗施加机械压力(分别覆盖厚度为60mm、90mm、120mm的玻璃珠)或施用不同浓度乙烯处理(单位为ppm),得到图3所示结果。

①由实验结果分析,_____可导致豌豆上胚轴缩短变粗。

②综合上述结果,科研人员推测机械压力导致豌豆上胚轴缩短变粗依赖于乙烯,论证依据是_____。

(4)由此可见,植物生长发育的调控是由_____共同完成的。

新余市2022-2023学年高二上学期期末质量检测

生物试题 答案解析

一、单项选择题(本题共12小题,每小题2分,共计24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。)

1. 在长跑比赛时,运动员的体内会发生复杂的生理变化,如机体大量产热、出汗等。下列相关叙述正确的是( )

A. 大量产热会使体温急剧升高

B. 大量出汗会使血浆的pH下降

C. 大量出汗可使血浆渗透压降低

D. 大量出汗有利于机体体温的稳定

【答案】D

【解析】

【分析】1、体温调节中枢在下丘脑。

2、水平衡调节的激素是抗利尿激素;抗利尿激素的作用是促进肾小管、集合管重吸收水。

3、血浆的pH之所以能保持稳定,与它含有HCO3-、HPO42-等离子有关。

【详解】A、由于体温调节的作用,大量产热不会使体温急剧升高,A错误;

B、由于缓冲物质的存在,大量出汗不会使血浆的pH下降,B错误;

C、由于抗利尿激素分泌增多,促进肾小管和集合管对水的重吸收,大量出汗不会使血浆渗透压降低,C错误;

D、大量出汗增加散热,有利于机体体温的稳定,D正确。

故选D。

【点睛】

2. 大量的组织液积累在细胞间隙会导致组织水肿,下面诸多因素中,可能引起病人组织水肿的是( )

①毛细血管壁破损 ②长期坚持素食 ③小蛔虫进入淋巴管 ④花粉、海鲜等引起过敏反应使血浆蛋白透过毛细血管进入组织液 ⑤肾小球肾炎导致血尿

A. 只有①②③ B. 只有②③④

C. 只有①③⑤ D. ①②③④⑤

【答案】D

【解析】

【分析】组织水肿是由于组织液增多造成的,其水分可以从血浆、细胞内液渗透而来.主要原因包括以下几个方面:

(1)过敏反应中组织胺释放引起毛细血管壁的通透性增加,血浆蛋白进入组织液使其浓度升高,吸水造成组织水肿;

(2)毛细淋巴管受阻,组织液中大分子蛋白质不能回流至毛细淋巴管而导致组织液浓度升高,吸水造成水肿;

(3)组织细胞代谢旺盛,代谢产物增加;

(4)营养不良引起血浆蛋白减少,渗透压下降,组织液回流减弱,组织间隙液体增加,导致组织水肿现象;

(5)肾脏病变引起细胞内外液体交换失衡.肾炎导致肾小球滤过率下降,引起水滞留,导致组织水肿

【详解】①毛细血管管壁破损,部分血液外流,使局部组织液渗透压增高,吸水造成组织水肿,①正确;

②长期蛋白质营养不足,导致血浆渗透压降低,组织液的渗透压相对升高,引起组织水肿,②正确;

③淋巴管阻塞,组织液中大分子蛋白质不能回流至毛细淋巴管而导致组织液浓度升高,吸水造成组织水肿,③正确;

④花粉等过敏原引起毛细血管壁的通透性增加,血浆蛋白进入组织液使其浓度升高,吸水造成组织水肿,④正确;

⑤肾炎导致血浆蛋白丢失,血浆蛋白渗出毛细血管壁进入组织液使其浓度升高,吸水造成组织水肿,⑤正确。

综上所述①②③④⑤正确,即D正确。

故选D。

3. 下列关于神经系统的叙述,正确的是( )

A. 脑神经和脊神经中都有支配内脏器官的神经

B. 大脑、小脑和脑干组成中枢神经系统

C. 脊髓和脊神经组成周围神经系统

D. 神经系统由大脑、脊髓以及它们发出的神经组成

【答案】A

【解析】

【分析】神经系统由脑、脊髓和它们所发出的神经组成,脑和脊髓是神经系统的中枢部分,叫中枢神经系统;由脑发出的脑神经和由脊髓发出的脊神经是神经系统的周围部分,叫周围神经系统。神经系统的结构和功能的基本单位是神经元。

【详解】A、外周神经系统包括脑神经和脊神经,它们都含有传入神经(感觉神经)和传出神经(运动神经),脑神经与脊神经都有支配内脏器官的神经,A正确;

B、神经系统由脑、脊髓和它们所发出的神经组成,脑(包括大脑、小脑、脑干和下丘脑)和脊髓是神经系统的中枢部分,叫中枢神经系统,B错误;

C、脑神经和脊神经组成的是神经系统的周围部分,叫周围神经系统,C错误;

D、神经系统由大脑、脊髓以及它们发出的神经组成,脑包括大脑、小脑、脑干和下丘脑,D错误。

故选A。

4. 下列描述中错误的是( )

A. 当物体在眼前突然出现时,迅速眨眼,这是由大脑中的中枢参与的眨眼反射,不需要脑干参与

B. 副交感神经兴奋时可促进胃肠蠕动和消化液的分泌

C. 消化道接受交感神经和副交感神经双重支配

D. 一般而言支配消化道的交感神经和副交感神经作用相反

【答案】A

【解析】

【分析】交感神经和副交感神经对同一个内脏器官的作用往往是相反的,交感神经可以使心跳加快、加强,副交感神经使心跳减慢、减弱。交感神经对胃肠运动主要具有抑制作用,即降低胃肠平滑肌的紧张性及胃肠蠕动的频率。

【详解】A、眨眼反射属于非条件反射,该过程不需要大脑皮层视觉中枢的参与也能完成,A错误;

B、副交感神经可保持身体在安静状态下的生理平衡,其作用包括增进胃肠的活动,消化液的分泌,促进大小便的排出,保持身体的能量等,B正确;

C、内脏神经系统功能上的特点是双重神经支配,大多数内脏器官既由交感神经支配,又由副交感神经支配,C正确;

D、一般而言,支配消化道的交感神经和副交感神经作用相反,D正确。

故选A。

5. 多巴胺是脑神经细胞分泌的一种神经递质,使人产生兴奋愉悦的情绪,多巴胺发挥作用后由转运载体运回突触前神经元。而吸食毒品可卡因后,可卡因会与多巴胺竞争转运体而导致机体持续兴奋。下列叙述错误的是( )

A. 兴奋在神经元之间的传递形式是化学信号

B. 多巴胺由突触前膜释放,与突触后膜的受体结合

C. 可卡因可与多巴胺的受体结合,导致突触后膜持续兴奋

D. 可卡因占据多巴胺的运载体导致突触间隙多巴胺含量增加

【答案】C

【解析】

【分析】神经递质是由突触前膜通过胞吐释放到突触间隙,作用于突触后膜上,突触后膜上有特异性受体,神经递质分为兴奋性神经递质和抑制性神经递质,多巴胺属于兴奋性神经递质,正常情况下,神经递质发挥作用后会被酶分解或被运回突触前神经元。

【详解】A、神经元之间通过突触传递兴奋,在突触上,只能由突触前膜释放神经递质作用于突触后膜,神经递质属于化学信号,故兴奋在神经元之间的传递形式是化学信号,A正确;

B、多巴胺是神经递质,由突触前膜释放,与突触后膜的受体结合,B正确;

C、由题意可知,可卡因会与多巴胺竞争转运体,导致多巴胺无法运回突触前神经元,突触后膜持续兴奋,不是与多巴胺的受体结合,C错误;

D、可卡因占据多巴胺的运载体,导致多巴胺无法运回突触前神经元,导致突触间隙多巴胺含量增加,D正确。

故选C。

6. 如图甲为某神经纤维受到刺激后膜电位变化情况。神经细胞的静息电位和动作电位与通道蛋白关系紧密。Na+—K+泵是神经细胞膜上的一种常见载体,能催化 ATP 水解,每消耗 1 分子的 ATP,就可以逆浓度梯度将3分子的Na+泵出细胞外,将 2 分子的K+泵入细胞内,其结构如图乙所示。下列根据上述资料作出的分析,正确的是( )

A. 图甲中静息电位的维持是 Na+持续外流的结果

B. 图甲中 ac 段,Na+通过通道蛋白内流需要消耗 ATP

C. 图乙中随着温度逐渐提高,Na+—K+泵的运输速率先增大后稳定

D. Na+—K+泵对恢复静息电位,维持膜内高 K+、膜外高 Na+的离子分布有重要作用

【答案】D

【解析】

【分析】题图分析:图甲表示某神经纤维受到刺激后膜电位变化情况,其中ac表示去极化,ce表示复极化。图乙表示Na+-K+泵结构,Na+-K+泵是神经细胞膜上的一种常见载体,能催化ATP水解,每消耗1分子的ATP,就可以逆浓度梯 度将3分子的Na+泵出细胞外,将2分子的K+泵入细胞内。

【详解】A、图甲中静息电位的维持是K+持续外流的结果,A错误;

B、图甲中ac段,Na+通过通道蛋白内流不需要消耗ATP,B错误;

C、Na+-K+泵其化学本质是蛋白质,随着温度逐渐提高其运输速率会发生改变,当温度达到一定水平,蛋白质会发生变性,其化学结构改变,蛋白质的活性丧失,运输速率下降或功能丧失,C错误;

D、Na+-K+泵对恢复静息电位,维持膜内高K+、膜外高Na+的离子分布具有重要作用,D正确。

故选D。

7. 人体的体温调定点,在正常生理状态下为37℃。如果体温偏离这个数值,则通过反馈系统将信息传回下丘脑体温调节中枢,此中枢会整合这些信息并与调定点比较,相应地调节散热机制或产热机制,维持体温的相对稳定。体温调定点不是一成不变的,如正常人体因病毒感染引起的发热过程分为体温上升期、高温持续期和体温下降期。下图为发热体温上升期,机体体温调节过程示意图。下列说法正确的是( )

A. 激素甲和激素乙都是通过体液运输发挥作用

B. 体温上升期,骨骼肌不自主收缩有助于增加产热

C. 体温升高后的持续期,人体的产热量大于散热量

D. 体温调节过程是神经调节和体液调节共同作用的结果

【答案】ABD

【解析】

【分析】1.据图分析,图示为体温调节过程,包括神经调节和体液调节,激素甲表示下丘脑分泌的促甲状腺激素释放激素,乙表示垂体分泌的促甲状腺激素,图中增加产热的方式有骨骼肌收缩和甲状腺激素调节使代谢增强,减少散热的方式是皮肤血管收缩。

2.炎热环境→皮肤温觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加散热(毛细血管舒张、汗腺分泌增加)→体温维持相对稳定。

【详解】A 、由分析可知,激素甲表示下丘脑分泌的促甲状腺激素释放激素,乙表示垂体分泌的促甲状腺激素,但是通过体液运输发挥作用的,A正确;

B、体温上升期,骨骼肌不自主收缩有助于增加产热,B正确;

C、体温升高后的持续期,人体的产热量等于散热量,C错误;

D、由图可知,体温调节过程是神经调节和体液调节共同作用的结果,D正确。

故选ABD。

【点睛】

8. 下列有关植物激素及植物生长调节剂应用的叙述,不正确的是( )

A. 用适宜浓度的乙烯利处理凤梨,可加快果实成熟

B. 用适宜浓度的赤霉素处理生长期的芦苇,可提高产量

C. 阴雨天气时喷洒一定浓度的2,4-D溶液能提高向日葵的产量

D. 黄瓜茎端的脱落酸与赤霉素的比值较高,有利于分化成雌花

【答案】C

【解析】

【分析】1、生长素:合成部位:幼嫩的芽、叶和发育中的种子。主要生理功能低浓度促进生长,高浓度抑制生长。

2、赤霉素:合成部位:幼芽、幼根和未成熟的种子等幼嫩部分。主要生理功能:促进细胞的伸长;解除种子、块茎的休眠并促进萌发的作用。

3、乙烯:合成部位:植物体的各个部位都能产生。主要生理功能:促进果实成熟;促进器官的脱落;促进多开雌花。

【详解】A、乙烯利是乙烯对应的植物生长调节剂,用适宜浓度的乙烯利处理凤梨,可加快果实成熟,A正确;

B、赤霉素能够促进植物生长,用适宜浓度的赤霉素处理生长期的芦苇,可提高产量,B正确;

C、向日葵收获的是种子,喷洒一定浓度的2,4-D,能促进果实生长发育,但不能促进种子的形成,故阴雨天气时喷洒一定浓度的2,4-D溶液不能提高向日葵的产量,C错误;

D、黄瓜茎端的脱落酸与赤霉素的比值较高,有利于分化形成雌花,比值较低则有利于分化成雄花,D正确。

故选C。

9. 图1呈现的是神经元间形成的突触结构,图2表示分别表示某科学家用电流表分别刺激神经元上的1、2+1(先刺激神经元2再刺激神经元1)、神经元3时,在N点测定神经元4的电位变化,其中阈值指的是引起动作电位产生的最小电位值。下列分析正确的是( )

A. 在图一中能够引起单向传递的突触结构只有3个

B. 据图二所分析,刺激神经元2时会释放兴奋性神经递质

C. 据图二所分析,刺激神经元3时神经元4上的离子不会进出细胞

D. 科学家刺激神经元3时,神经元4上N点的电位有达到动作电位产生的最小值,并产生兴奋

【答案】A

【解析】

【分析】分析图一,神经元之间可形成突触,在神经元1和2之间、1和4之间以及神经元3和4之间形成了突触;4神经元上连接着微电极,可检测电位变化分析。分析图二,刺激神经元1,神经元4形成了外负内正的动作电位,说明刺激强度在阈值之上;刺激神经元2的同时刺激神经元1,神经元4静息电位值不变,说明神经元2释放的是抑制性神经递质;刺激神经元3,神经元4膜电位发生了变化,静息电位差值变小,但没有形成外负内正的动作电位,说明发生了Na+的内流,但刺激在阈刺激之下。

【详解】A、图一中神经元1和2之间、1和4之间及3和4之间构成了三个突触,A正确;

B、刺激1时,由图二看出神经元形成了外负内正的动作电位,但同时刺激2和1时,静息电位值不变,说明2释放的是抑制性神经递质,B错误;

C、刺激3时,由图二看出神经元4膜电位发生了变化,静息电位差值变小,说明钠离子通道打开,钠离子内流,发生了离子进出细胞,但没有形成外负正的动作电位,C错误;

D、刺激神经元3后,由图二看出神经元4没有兴奋,因此不存在兴奋在4上的传导,电流计不会发生偏转,D错误。

故选A。

10. 目前我国实行“全面二孩”的政策,将对种群数量特征产生的直接影响有

①出生率

②种群密度

③迁入率

④年龄组成

A. ①②③ B. ①②④

C. ②③④ D. ①③④

【答案】B

【解析】

【详解】目前我国实现全面两孩的政策后,

①、出生率会增加,①正确;

②、种群密度会增大,②正确;

③、迁入率不受影响,③错误;

④、幼年个体增加导致年龄组成发生改变,④正确。

所以将对种群数量特征产生的直接影响有①②④,B正确。

故选B。

11. 在对某自然保护区内甲、乙两个不同物种的种群数量进行了调查之后,又开展了连续4年的跟踪调查,计算其λ值(λ=当年末种群个体数量/前一年末种群个体数量),并绘制出如图所示曲线。下列相关叙述正确的是( )

A. 甲种群数量在第2年达到峰值后持续下降

B. c 点对应的时期,甲、乙种群数量达到相同

C. 乙种群在这4年中,种群增长速率保持不变

D. 乙可能是一种入侵物种初入该保护区

【答案】D

【解析】

【分析】曲线分析:甲种群的λ值由大于1到小于1,说明甲种群数量先增多,后减少;乙种群的λ=1.5,表明乙种群数量不断增加,表现为J型增长。

【详解】A、甲曲线1~3年λ值大于1,种群数量增加,说明在第3年时种群密度最大,而3年后λ值小于1,种群数量减少,即甲种群数量在第3年达到峰值后持续下降,A错误;

B、c点对应的时期甲、乙种群的增长率是相同的,因甲、乙两个不同物种的种群数量在c点之前不一定相同,故c点对应的时期,甲、乙种群数量一般不可能相等,B错误;

C、乙种群在这4年中,λ值保持1.5不变,种群数量呈“J”型增长,但其种群增长速率在逐渐增加,C错误;

D、乙中期的增长率恒定为1.5,说明乙种群进入一个类似理想状态的环境,因而可能是一种入侵物种初入该保护区,D正确。

故选D。

12. 植物激素对植物生长、发育、繁殖、衰老均有一定的调节作用,对植物向光性现象解释有三种观点。观点一:单侧光导致了生长素由向光侧转移到了背光侧;观点二:单侧光导致向光侧生长素分解;观点三:单侧光导致向光侧产生了抑制生长的物质。某生物小组为探究植物向光性的机理,设计了如下图所示装置,通过对A、B、C、D琼脂块中生长素含量分析,可以得出相应的结论。请判断以下说法错误的是( )

A. 如果D>A=B>C,则支持观点一 B. 如果A=B=D>C,则支持观点二

C. 如果A=B=C=D,则支持观点三 D. 如果D>A=B>C,则支持观点三

【答案】D

【解析】

【分析】据图分析,A、B无光,C向光,D背光,如果D>A=B>C,应是单侧光导致了生长素由向光侧转移到了背光侧;如果A=B=D>C,应是单侧光导致向光侧生长素分解;如果A=B=C=D应是单侧光导致向光侧产生了抑制生长的物质。

【详解】A、若单侧光导致了生长素由向光侧转移到了背光侧(观点一),则总生长素量不变且向光侧少于正常值,即D>A=B>C,A正确;

B、若单侧光导致向光侧生长素分解了(观点二),则总生长素量减少且向光侧少于正常值,即A=B=D>C,B正确;

CD、若单侧光导致向光侧产生了抑制生长的物质(观点三),则总生长素量不变且向光侧与背光侧含量相等,即A=B=C=D,C正确、D错误。

故选D。

二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求,选对但不全的得2分,有选错的得0分)

13. 排尿反射受脊髓和大脑皮层的共同控制,幼儿大脑皮层尚未发育完善,对排尿反射的控制较弱,故小儿排尿次数多,且易发生夜间遗尿现象。如图表示排尿反射的相关结构(虚线内表示脊髓的部分结构),据图分析正确的是( )

A. 排尿反射的初级中枢位于脊髓,受大脑相应高级中枢调控

B. 膀胱壁的感受器受刺激而产生兴奋,传导到大脑皮层产生尿意属于高级反射活动

C. 兴奋在③处的传导是单向的,因为兴奋只能由传入神经传入,经传出神经传出

D. 兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导,在神经元之间以化学信号形式传递

【答案】AD

【解析】

【分析】1、神经调节的基本方式是反射,其结构基础是反射弧,由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五部分构成。效应器指传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等。

2、位于脊髓的低级中枢受脑中相应的高级中枢的调控。

3、人能有意识地控制排便和排尿反射,表明脊髓里的神经中枢也是受大脑控制的。

【详解】A、排尿反射的初级中枢位于脊髓,受大脑皮层的控制和调节,A正确;

B、膀胱壁的感受器受刺激产生兴奋,兴奋传导到大脑皮层产生尿意的过程,没有经过完整的反射弧,不属于反射活动,B错误;

C、兴奋在③处的传导是单向的,因为神经递质只能由突触前膜释放作用于突触后膜,C错误;

D、兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导,在神经元之间以化学信号形式传递,D正确。

故选AD。

14. “胰岛素抵抗”是指机体对胰岛素的敏感性降低,使胰岛素促进葡萄糖摄取和利用的效率下降。下列能引起“胰岛素抵抗”的是( )

A. 胰岛B细胞受损 B. 靶细胞表面胰岛素受体减少

C. 胰岛素与其特定受体识别发生障碍 D. 胰高血糖素分泌增加

【答案】BC

【解析】

【分析】胰岛素:(降血糖)①促进血糖进入组织细胞,并在组织细胞内氧化分解、合成糖元、转变成脂肪酸等非糖物质。②抑制肝糖元分解和非糖物质转化为葡萄糖。

胰高血糖素:(升血糖)促进肝糖元分解和非糖物质转化为葡萄糖。

【详解】A、胰岛B细胞受损,胰岛素分泌不足,并不是机体对胰岛素的敏感性降低,A错误;

B、靶细胞表面胰岛素受体减少,胰岛素不能与足够多的特异性受体结合,导致胰岛素促进葡萄糖摄取和利用的效率下降,B正确;

C、胰岛素与其特定受体识别发生障碍,导致机体对胰岛素的敏感性降低,会使胰岛素促进葡萄糖摄取和利用的效率下降,C正确;

D、胰高血糖素分泌增加,促进肝糖原分解和非糖物质转化为葡萄糖,不会降低胰岛素的敏感性,D错误。

故选BC。

15. 2018年诺贝尔获奖者之一詹姆斯·艾利森研究了一种作为免疫系统“刹车”的蛋白质。他发现,松开这个“刹车”,有可能使机体释放免疫细胞来攻击肿瘤。下列有关叙述错误的是( )

A. 肿瘤患者体内“刹车”的蛋白质的作用机理类似于自身免疫病

B. 肿瘤患者体内“刹车”的蛋白质基因的表达促进了T细胞的作用

C. 机体通过细胞免疫攻击肿瘤,使后者细胞裂解死亡

D. 詹姆斯·艾利森的发现可能为治疗肿瘤提供新方法

【答案】AB

【解析】

【分析】细胞免疫直接对抗被病原体感染的细胞和癌细胞,此外也对抗移植器官的异体细胞;根据题意,作为免疫系统“刹车”的蛋白质松开后,有可能释放免疫细胞来攻击肿瘤,即引发细胞免疫,故推测该蛋白质的作用可能是抑制效应T细胞的功能。

【详解】A、肿瘤患者体内“刹车”的蛋白质的作用是抑制免疫细胞(T细胞)的效应,自身免疫病是人体免疫系统错将自身成分作为免疫对象而引起的一种病,A错误;

B、根据题意,作为免疫系统“刹车”的蛋白质松开后,有可能释放免疫细胞来攻击肿瘤,说明肿瘤患者体内“刹车”的蛋白质基因的表达不利于清除癌细胞,推测可能该蛋白质基因的表达抑制了T细胞的功能,B错误;

C、肿瘤细胞是靶细胞,细胞毒性T细胞可与靶细胞接触,诱导靶细胞裂解死亡,这属于细胞免疫,C正确;

D、詹姆斯·艾利森的发现可能为治疗肿瘤提供新方法,如开发新药物抑制“刹车”的蛋白质的作用,D正确。

故选AB。

16. 为探究不同浓度的2,4-D溶液对绿豆发芽的影响,某实验小组用等量的蒸馏水、质量浓度为0.4 mg·L-1、0.7 mg·L-1、1 mg·L-1、1.3 mg·L-1、1.6 mg·L-1的2,4-D溶液分别浸泡绿豆种子12h,再在相同且适宜条件下培养,得到实验结果如下图所示。根据实验结果分析错误的是 ( )

A. 质量浓度为0.4 mg·L-1的2,4-D溶液促进芽的生长、抑制根的生长

B. 2,4-D溶液既能促进根的生长,也能抑制根的生长

C. 质量浓度为1 mg·L-1的2,4-D溶液是培养无根豆芽的最适浓度

D. 2,4-D溶液具有与生长素相似的生理功能

【答案】ACD

【解析】

【分析】植物生长素的生理作用具有两重性,即低浓度促进生长,高浓度抑制生长。不同的植物对生长素的敏感程度不同,同一植物的不同器官对生长素的敏感程度不同。根据图示可知,与0mg L-l的2,4-D溶液对根和芽的作用相比较,可知0.4 mg L-l的2,4-D溶液促进芽和根的生长。

【详解】A、与0mg L-l的2,4-D溶液对根和芽的作用相比较,可知0.4 mg L-l的2,4-D溶液促进芽和根的生长,A错误;

B、根据图示可知,0.4 mg L-l的2,4-D溶液促进根的生长,但大于0.7mg L-l的2,4-D溶液抑制根的生长,B正确;

C、1mol L-l的2,4-D溶液抑制根的生长,促进芽的生长,但不能确定是否是培养无根豆芽的最适浓度,C错误;

D、根和芽对2,4-D-溶液的敏感程度不同,D错误。

故选ACD。

三、非选择题(本题共5小题,共计60分)

17. 内环境是机体细胞赖以生存的液体环境,同时也是机体细胞与外界环境进行物质交换的桥梁。某知名美食主播想体验藏区美食,到青藏高原一段时间后出现精神恍惚、头痛、呼吸急促、心跳加快等症状,送往医院后立即进行血液生化检查,部分指标如图:

姓名:小主播 性别:男 科室:检验科

中文名称 结果 单位 参考区间

钾 3.83 mmol/L 3.50~5.50

钠 136 mmol/L 136~148

钙 2.50 mmol/L 2.25~2.75

总CO2 32.5 ↑mmol/L 21.0~31.3

尿素 4.81 mmol/L 2.80~7.20

肌酐 65 59~104

尿酸 538 ↑ 208~428

pH 7.15 —— 7.35~7.45

……

(1)外界环境中的O2进入肌肉细胞被利用,经过的内环境组成成分有_____________________,需要参与的系统有_____________________。

(2)各项生化指标正常参考值都有一个范围,这说明内环境稳态_____________________,该病患pH值偏离正常状态,原因是_____________________。

(3)医生告诉该患者有患痛风的可能,需清淡饮食。血液尿酸值长期偏高,使得体内的尿酸形成尿酸盐结晶积聚在关节处。尿酸盐结晶被吞噬细胞吞噬后无法水解,进而破坏吞噬细胞的溶酶体膜,引起细胞以______方式死亡。炎症相关物质从细胞内释放出来,使得关节处毛细血管壁通透性增加,引起_____________________进而关节肿大。

(4)高尿酸血症是导致痛风的根本原因,别嘌醇与苯溴马隆均能降低尿酸浓度,是治疗痛风的有效药物。某研究小组欲探究别嘌醇和苯溴马隆在降低尿酸浓度方面是否具有协同作用,利用多只尿酸程度相同的高尿酸血症小鼠进行试验,请简要写出实验思路:____________________________

【答案】(1) ①. 血浆、组织液 ②. 呼吸系统、循环系统

(2) ①. 不是恒定不变,而是一种动态平衡(写到“相对稳定”或“动态平衡”均可) ②. 高原空气稀薄,大气压和氧分压低,易造成体内缺氧,部分细胞无氧呼吸产生乳酸,乳酸大量进入血液,超过机体调节范围,血浆pH低于正常值

(3) ①. 细胞坏死 ②. 组织液增多(或组织水肿)

(4)将高尿酸血小鼠分为4组,第一组小鼠饲喂(注射)适量别嘌醇;第二组小鼠饲喂(注射)等量苯溴马隆;第三组小鼠饲喂(注射)等量生理盐水;第四组小鼠饲喂(注射)等量的别嘌醇和苯溴马隆,其他条件相同且适宜,一段时间后检测小鼠血液中尿酸含量

【解析】

【分析】内环境是机体细胞赖以生存的液体环境,同时也是机体细胞与外界环境进行物质交换的桥梁。内环境由血浆、淋巴和组织液构成。

【小问1详解】

外界环境中的O2通过呼吸系统进入循环系统,到达肌细胞周围的组织液中,再进入肌细胞。外界环境中的O2进入肌肉细胞被利用,经过的内环境组成成分有血浆和组织液。

【小问2详解】

内环境稳态是相对稳定。各项生化指标正常参考值都有一个范围,这说明内环境稳态不是恒定不变,而是一种动态平衡。高原空气稀薄,大气压和氧分压低,易造成体内缺氧,部分细胞无氧呼吸产生乳酸,乳酸大量进入血液,超过机体调节范围,血浆pH低于正常值,所以该病患pH值偏离正常状态。

【小问3详解】

细胞坏死是细胞受到不利因素的影响而被动死亡。。尿酸盐结晶被吞噬细胞吞噬后无法水解,进而破坏吞噬细胞的溶酶体膜,引起细胞以细胞坏死方式死亡。炎症相关物质从细胞内释放出来,使得关节处毛细血管壁通透性增加,引起血浆蛋白进入组织液,引起组织液渗透压增大,组织液增多,引起组织水肿。

【小问4详解】

探究别嘌醇和苯溴马隆在降低尿酸浓度方面是否具有协同作用,需设置三组实验组,别嘌醇、苯溴马隆单独作用实验组以及别嘌醇和苯溴马隆共同作用实验组。实验思路:将高尿酸血小鼠分为4组,第一组小鼠饲喂(注射)适量别嘌醇;第二组小鼠饲喂(注射)等量苯溴马隆;第三组小鼠饲喂(注射)等量生理盐水;第四组小鼠饲喂(注射)等量的别嘌醇和苯溴马隆,其他条件相同且适宜,一段时间后检测小鼠血液中尿酸含量。

18. 2022年2月4日,在万众瞩目中第24届冬季奥运会在北京盛大举行。在冬奥会的比赛项目中,冰雪运动员体内多种生理过程发生改变。请参照表中内容,围绕多种生命活动的调节完成下表。

状态 紧张 口渴 饥饿 寒冷

内分泌腺或细胞 肾上腺的某些细胞 (2)________分泌 胰岛A细胞 某些内分泌腺

激素 (1)________ 抗利尿激素 胰高血糖素 (4)________

作用或表现 反应灵敏、呼吸频率加快、心率加速等 促进肾小管和集合管对水分的重吸收 (3)________ 提高新陈代谢,增加产热

调节方式和机制 (5)________方式,甲状腺激素的分泌存在(6)________调节机制

【答案】 ①. 下丘脑 ②. 肾上腺素 ③. 甲状腺激素和肾上腺素 ④. 促进肝糖原分解和非糖物质转化为葡萄糖,升高血糖 ⑤. 神经-体液调节 ⑥. 反馈调节和分级调节

【解析】

【分析】1、血糖的调节途径之一是血糖浓度的变化直接作用于胰岛B细胞或胰岛A细胞,进而引起机体分泌胰岛素或胰高血糖素,从而维持血糖的相对稳定。

2、饮水不足、体内失水过多或吃的食物过咸时引起细胞外液渗透压升高,对下丘脑渗透压感受器的刺激增强,导致由下丘脑分泌经垂体释放的抗利尿激素的含量增加,促进肾小管、集合管对水的重吸收,从而减少尿量,有利于细胞外液渗透压恢复正常水平。同时,产生的兴奋通过有关神经传到大脑皮层形成渴觉,使人主动饮水。

3、肾上腺髓质分泌肾上腺素。在恐惧、严重焦虑、剧痛、失血、紧张等紧急情况下,肾上腺素的分泌增多,人表现为警觉性提高、反应灵敏、呼吸频率加快、心率加速等特征。

【详解】①饮水不足、体内失水过多或吃的食物过咸时引起细胞外液渗透压升高,对下丘脑渗透压感受器的刺激增强,导致由下丘脑分泌经垂体释放的抗利尿激素的含量增加,促进肾小管、集合管对水的重吸收,从而减少尿量,有利于细胞外液渗透压恢复正常水平。

②肾上腺的某些细胞分泌肾上腺素,会使人表现出警觉性提高、反应灵敏、呼吸频率加快、心率加速等特征。

③寒冷环境下:①增加产热途径:骨骼肌战栗、甲状腺激素和肾上腺素分泌增加;②减少散热的途径:立毛肌收缩、皮肤血管收缩等。

④当血糖浓度较低时,胰岛A细胞分泌胰高血糖素增多,其主要生理作用是促进肝糖原分解和非糖物质转化为葡萄糖,升高血糖,使血糖浓度回升到正常水平。

⑤上述方式都有神经调节、也有体液调节,即神经-体液调节方式。下丘脑分泌的促甲状腺激素释放激素(TRH)运输到垂体,促使垂体分泌促甲状腺激素(TSH),TSH随血液运输到甲状腺,促使甲状腺增加甲状腺激素的合成和分泌,此过程为甲状腺激素分泌的分级调节;当血液中甲状腺激素浓度达到一定阈值时,又反过来抑制下丘脑和垂体分泌相关激素,进而使甲状腺激素的分泌减少,这种调节机制是负反馈调节。由此可见,甲状腺激素的分泌,既存在分级调节,也存在负反馈调节。

19. 三年来,新冠肺炎疫情给全球带来深刻影响,新型冠状病毒(2019-nCoV)是RNA病毒,其刺突糖蛋白(S蛋白)可以识别人类呼吸道上皮细胞的ACE2受体蛋白,从而使病毒入侵人体细胞,而新型冠状病毒疫苗在防治新冠肺炎感染方面有着重要作用。回答下列问题:

(1)S蛋白与ACE2受体蛋白的相互识别能否体现细胞间的信息交流?请你作出判断并说出理由:__________________________。

(2)目前,我国大规模接种的新型冠状病毒疫苗主要是灭活疫苗,此外还有腺病毒载体疫苗和重组亚单位疫苗,这些疫苗的共同点是不能进入人体细胞,都是利用新型冠状病毒的S蛋白作为_______________,刺激机体的_______________细胞增殖分化为浆细胞,浆细胞产生抗体来对抗病毒。

(3)我国还在大力研发RNA疫苗,RNA疫苗是一种核酸疫苗,将编码刺突糖蛋白的mRNA注射到人体内,能够在人体细胞的_______________(细胞器)上合成S蛋白,与上述三款疫苗相比,该疫苗可以更强烈地刺激机体产生_____________免疫,因此特异性免疫应答反应更加强烈。

(4)也有科学家提出,疫苗可能不是终止新冠肺炎疫情流行的最终手段。你认为科学家提出这种观点的理由是_____________________。

(5)经研究表明,在接种第二针疫苗6个月之后,抗体浓度逐渐降低至保护浓度之下,应及时接种加强针。若提早或者延迟接种加强针,都会降低疫苗的效果(疫苗效果以抗体浓度为指标)。过早或者延迟注射会降低疫苗效果的原因是______________。

【答案】(1)不能,新型冠状病毒没有细胞结构,S蛋白与ACE2受体蛋白的相互识别不能体现细胞间的信息交流

(2) ①. 抗原 ②. B淋巴

(3) ①. 核糖体 ②. 细胞和体液

(4)新型冠状病毒是RNA病毒,RNA是不稳定的单链结构,易发生变异,使疫苗对病毒的作用效果下降

(5)过早注射可能是由于体内抗体浓度较高,疫苗(抗原)被抗体大量结合,刺激B淋巴细胞(或者刺激记忆B细胞)的概率会下降。而延迟注射效果不明显的原因可能是由于注射的太迟,体内部分记忆B淋巴细胞已经凋亡。

【解析】

【分析】新型冠状病毒是 RNA 病毒,遗传物质为 RNA 。新型冠状病毒侵入人体会发生体液免疫,即病原体侵入机体后,一些病原体与B细胞结合,这为激活 B 细胞提供了第一个信号,一些病原体被抗原呈递细胞将抗原处理后呈递在细胞表面,然后传递给辅助性 T 细胞,辅助性 T 细胞表面的特定分子发生变化释放的淋巴因子并与 B 细胞结合,这为激活 B 细胞提供了第二个信号,辅助性 T 细胞同时分泌细胞因子, B 细胞受到两个信号的刺激后开始分裂、分化大部分分化为浆细胞,小部分分化为记忆 B 细胞,细胞因子促进 B 细胞的分裂、分化过程,浆细胞产生和分泌大量抗体,抗体可以随体液在全身循环并与这种病原体结合,抗体与病原体结合可以抑制病原体增殖或对人体细胞的黏附。

【小问1详解】

S 蛋白是新型冠状病毒的蛋白,而新型冠状病毒无细胞结构,故不能体现细胞间的信息交流,理由是新型冠状病毒没有细胞结构, S 蛋白与ACE2受体蛋白的相互识别不能体现细胞间的信息交流。

【小问2详解】

这些疫苗的共同点是不能进入人体细胞,都是利用新型冠状病毒的 S 蛋白作为抗原,刺激机体的 B 淋巴细胞增殖分化为浆细胞,浆细胞产生抗体以对抗病毒。

【小问3详解】

合成蛋白质的场所是核糖体,与上述三款疫苗相比, RNA 疫苗可以更强烈地刺激机体产生体液免疫和细胞免疫,因此特异性免疫应答反应更加强烈。

【小问4详解】

新型冠状病毒是 RNA 病毒, RNA 是不稳定的单链结构,易发生变异,使疫苗对病毒的作用效果下降,故疫苗可能不是终止新冠肺炎疫情流行的最终手段。

【小问5详解】

过早注射加强针的话,可能会与原有抗体结合,反而不会刺激记忆B细胞增殖分化,如果推迟注射,体内的记忆B细胞可能已经部分凋亡,不利于二次免疫。

20. 下图为小明同学建构的种群知识框架图,请据图回答下列问题:

(1)图中③⑦分别表示表示________、________。

(2)种群“J”型曲线增长数学模型:Nt=N0λt中,λ值与增长率的关系是:增长率=________。

(3)利用方法⑦调查田鼠种群密度时,若一部分被标记的田鼠被鼬捕食,则会导致种群密度估算结果_______(填“偏大”“偏小”或“相等”)。

(4)为了验证种群数量“S”型增长,小明又做了“培养液中酵母菌种群数量与时间的变化关系”的实验。在用血球计数板(1mm×1mm方格)对某一稀释10倍的样品进行计数时,发现在一个小方格内(盖玻片下的培养液厚度为0.1mm)酵母菌平均数为6,据此估算10mL培养液中有酵母菌________个。

(5)下列有关“探究培养液中酵母菌种群数量变化”的实验的叙述,正确的一个选项是( )

A. 培养酵母菌时,必须去除培养液中的溶解氧

B. 用血细胞计数板计数时,方格内和压在方格线上的细胞均要计数

C. 营养条件、温度、pH均可能影响培养液中酵母菌种群的K值

D. 从试管中吸取培养液时,应注意从试管底部吸取,以得到更多酵母菌

【答案】(1) ①. 死亡率##迁出率 ②. #标记重捕法##标志重捕法#

(2)λ-1 (3)偏大

(4)2.4×109 (5)C

【解析】

【分析】种群的特征包括种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成和性别比例。其中,种群密度是种群最基本的数量特征;出生率和死亡率对种群数量起着决定性作用;年龄组成可以预测一个种群数量发展的变化趋势。

【小问1详解】

据图分析,③是死亡率或迁出率,可以使种群密度减小;⑦仅适合动物,因此为标记重捕法(标志重捕法),标志重捕法是指的是在一定范围内,对活动能力强,活动范围较大的动物种群进行粗略估算的一种生物统计方法,适用于活动能力强,活动范围较大的动物种群。

【小问2详解】

增长率=增长量÷初始量=(Nt-Nt-1)÷Nt-1=(N0λt-N0λt-1)÷N0λt-1=λ-1。

【小问3详解】

标记重捕法是指在被调查种群的生存环境中,捕获一部分个体(M),将这些个体进行标记后再放回原来的环境,经过一段时间后进行重捕,根据重捕中标记个体(m)占总捕获数(n)的比例来估计该种群的数量(N)。理论计算公式: N=M×n/m。若一部分被标记的田鼠被鼬捕食,则m减小,N偏大。

【小问4详解】

根据血球计数板的规格,总共400个小方格的计数室容纳培养液体积为1×1×0.1mm3=1×10-4mL。而每个小方格内酵母菌平均为6个,在稀释10倍的条件下,计算10mL 培养液中酵母菌数量= (400×6)÷(1×10-4) ×10×10=2.4×109个。

【小问5详解】

A、酵母菌为兼性厌氧型生物,不能去除培养液中的溶解氧,A错误;

B、用血细胞计数板计数时,方格内和压在方格左线和上线上的细胞要计数,不能都计数,否则会引起重复计数,B错误;

C、K值是种群的环境容纳量,由环境决定,营养条件、温度、pH均可能影响培养液中酵母菌种群的K值,C正确;

D、从试管中吸取培养液时,应将培养液倒置混匀,以保证取样的均匀性,D错误。

故选C。

21. 为研究机械压力在豌豆幼苗出土时对上胚轴生长的影响,科研人员完成下列实验。

(1)在植物生长过程中,_____等环境因素参与调节植物的生长。对出土的豌豆幼苗而言,机械压力具有重要影响。

(2)科研人员将若干豌豆幼苗分为实验组和对照组,实验组施加机械压力,对照组不施加(如图1),测定幼苗的乙烯产生量,实验结果如图2。

请结合图1,解释图2两条曲线异同的原因_____。

(3)科研人员进一步实验,给豌豆幼苗施加机械压力(分别覆盖厚度为60mm、90mm、120mm的玻璃珠)或施用不同浓度乙烯处理(单位为ppm),得到图3所示结果。

①由实验结果分析,_____可导致豌豆上胚轴缩短变粗。

②综合上述结果,科研人员推测机械压力导致豌豆上胚轴缩短变粗依赖于乙烯,论证依据是_____。

(4)由此可见,植物生长发育的调控是由_____共同完成的。

【答案】(1)光、温度和重力

(2)两组幼苗生长均未触及或刚触及机械压力位置时,乙烯产生量无明显差异;20天后,实验组幼苗生长触及机械压力位置时,乙烯产生量明显增加,对照组没有机械压力,几乎无乙烯产生

(3) ①. 机械压力和乙烯 ②. 机械压力导致乙烯产生量增加、上胚轴缩短变粗;单独施用乙烯时,也可导致上胚轴缩短变粗

(4)激素调节和环境因素调节

【解析】

【分析】植物激素调节在植物的生长发育和对环境的适应过程中发挥着重要作用,但是,激素调节只是植物生命活动调节的一部分。植物的生长发育过程,在根本上是基因组在一定时间和空间上程序性表达的结果。光照、温度等环境因子的变化,会引起植物体内产生包括植物激素合成在内的多种变化,进而对基因组的表达进行调节。

【小问1详解】

在植物生长过程中,光、温度和重力等环境因素参与调节植物的生长。

【小问2详解】

造成图2两条曲线异同的原因是两组幼苗生长均未触及或刚触及机械压力位置时,乙烯产生量无明显差异;20天后,实验组幼苗生长触及机械压力位置时,乙烯产生量明显增加,对照组没有机械压力,几乎无乙烯产生。

【小问3详解】

由实验结果分析,无论是施加机械压力还是施用乙烯都可导致豌豆上胚轴缩短变粗。综合上述结果,科研人员推测机械压力导致豌豆上胚轴缩短变粗依赖于乙烯,论证依据是机械压力导致乙烯产生量增加、上胚轴缩短变粗;单独施用乙烯时,也可导致上胚轴缩短变粗。

【小问4详解】

植物生长发育的调控是由激素调节和环境因素调节共同完成的。

【点睛】本题主要考查植物生长调节方式,激素调节是植物生命活动调节的一部分,环境因素也会影响植物的生长,学生需要理解题目所给信息,解决实际问题。

生物试题

一、单项选择题(本题共12小题,每小题2分,共计24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。)

1. 在长跑比赛时,运动员的体内会发生复杂的生理变化,如机体大量产热、出汗等。下列相关叙述正确的是( )

A. 大量产热会使体温急剧升高

B. 大量出汗会使血浆的pH下降

C. 大量出汗可使血浆渗透压降低

D. 大量出汗有利于机体体温的稳定

2. 大量的组织液积累在细胞间隙会导致组织水肿,下面诸多因素中,可能引起病人组织水肿的是( )

①毛细血管壁破损 ②长期坚持素食 ③小蛔虫进入淋巴管 ④花粉、海鲜等引起过敏反应使血浆蛋白透过毛细血管进入组织液 ⑤肾小球肾炎导致血尿

A. 只有①②③ B. 只有②③④

C. 只有①③⑤ D. ①②③④⑤

3. 下列关于神经系统的叙述,正确的是( )

A. 脑神经和脊神经中都有支配内脏器官的神经

B. 大脑、小脑和脑干组成中枢神经系统

C. 脊髓和脊神经组成周围神经系统

D. 神经系统由大脑、脊髓以及它们发出的神经组成

4. 下列描述中错误的是( )

A. 当物体在眼前突然出现时,迅速眨眼,这是由大脑中的中枢参与的眨眼反射,不需要脑干参与

B. 副交感神经兴奋时可促进胃肠蠕动和消化液的分泌

C. 消化道接受交感神经和副交感神经双重支配

D. 一般而言支配消化道的交感神经和副交感神经作用相反

5. 多巴胺是脑神经细胞分泌的一种神经递质,使人产生兴奋愉悦的情绪,多巴胺发挥作用后由转运载体运回突触前神经元。而吸食毒品可卡因后,可卡因会与多巴胺竞争转运体而导致机体持续兴奋。下列叙述错误的是( )

A. 兴奋在神经元之间的传递形式是化学信号

B. 多巴胺由突触前膜释放,与突触后膜的受体结合

C. 可卡因可与多巴胺的受体结合,导致突触后膜持续兴奋

D. 可卡因占据多巴胺的运载体导致突触间隙多巴胺含量增加

6. 如图甲为某神经纤维受到刺激后膜电位变化情况。神经细胞的静息电位和动作电位与通道蛋白关系紧密。Na+—K+泵是神经细胞膜上的一种常见载体,能催化 ATP 水解,每消耗 1 分子的 ATP,就可以逆浓度梯度将3分子的Na+泵出细胞外,将 2 分子的K+泵入细胞内,其结构如图乙所示。下列根据上述资料作出的分析,正确的是( )

A. 图甲中静息电位的维持是 Na+持续外流的结果

B. 图甲中 ac 段,Na+通过通道蛋白内流需要消耗 ATP

C. 图乙中随着温度逐渐提高,Na+—K+泵的运输速率先增大后稳定

D. Na+—K+泵对恢复静息电位,维持膜内高 K+、膜外高 Na+的离子分布有重要作用

7. 人体的体温调定点,在正常生理状态下为37℃。如果体温偏离这个数值,则通过反馈系统将信息传回下丘脑体温调节中枢,此中枢会整合这些信息并与调定点比较,相应地调节散热机制或产热机制,维持体温的相对稳定。体温调定点不是一成不变的,如正常人体因病毒感染引起的发热过程分为体温上升期、高温持续期和体温下降期。下图为发热体温上升期,机体体温调节过程示意图。下列说法正确的是( )

A. 激素甲和激素乙都是通过体液运输发挥作用

B. 体温上升期,骨骼肌不自主收缩有助于增加产热

C. 体温升高后的持续期,人体的产热量大于散热量

D. 体温调节过程是神经调节和体液调节共同作用的结果

8. 下列有关植物激素及植物生长调节剂应用的叙述,不正确的是( )

A. 用适宜浓度的乙烯利处理凤梨,可加快果实成熟

B. 用适宜浓度的赤霉素处理生长期的芦苇,可提高产量

C. 阴雨天气时喷洒一定浓度的2,4-D溶液能提高向日葵的产量

D. 黄瓜茎端的脱落酸与赤霉素的比值较高,有利于分化成雌花

9. 图1呈现的是神经元间形成的突触结构,图2表示分别表示某科学家用电流表分别刺激神经元上的1、2+1(先刺激神经元2再刺激神经元1)、神经元3时,在N点测定神经元4的电位变化,其中阈值指的是引起动作电位产生的最小电位值。下列分析正确的是( )

A. 在图一中能够引起单向传递的突触结构只有3个

B. 据图二所分析,刺激神经元2时会释放兴奋性神经递质

C. 据图二所分析,刺激神经元3时神经元4上的离子不会进出细胞

D. 科学家刺激神经元3时,神经元4上N点的电位有达到动作电位产生的最小值,并产生兴奋

10. 目前我国实行“全面二孩”的政策,将对种群数量特征产生的直接影响有

①出生率

②种群密度

③迁入率

④年龄组成

A. ①②③ B. ①②④

C. ②③④ D. ①③④

11. 在对某自然保护区内甲、乙两个不同物种的种群数量进行了调查之后,又开展了连续4年的跟踪调查,计算其λ值(λ=当年末种群个体数量/前一年末种群个体数量),并绘制出如图所示曲线。下列相关叙述正确的是( )

A. 甲种群数量在第2年达到峰值后持续下降

B. c 点对应的时期,甲、乙种群数量达到相同

C. 乙种群在这4年中,种群增长速率保持不变

D. 乙可能是一种入侵物种初入该保护区

12. 植物激素对植物生长、发育、繁殖、衰老均有一定的调节作用,对植物向光性现象解释有三种观点。观点一:单侧光导致了生长素由向光侧转移到了背光侧;观点二:单侧光导致向光侧生长素分解;观点三:单侧光导致向光侧产生了抑制生长的物质。某生物小组为探究植物向光性的机理,设计了如下图所示装置,通过对A、B、C、D琼脂块中生长素含量分析,可以得出相应的结论。请判断以下说法错误的是( )

A. 如果D>A=B>C,则支持观点一 B. 如果A=B=D>C,则支持观点二

C. 如果A=B=C=D,则支持观点三 D. 如果D>A=B>C,则支持观点三

二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求,选对但不全的得2分,有选错的得0分)

13. 排尿反射受脊髓和大脑皮层的共同控制,幼儿大脑皮层尚未发育完善,对排尿反射的控制较弱,故小儿排尿次数多,且易发生夜间遗尿现象。如图表示排尿反射的相关结构(虚线内表示脊髓的部分结构),据图分析正确的是( )

A. 排尿反射的初级中枢位于脊髓,受大脑相应高级中枢调控

B. 膀胱壁的感受器受刺激而产生兴奋,传导到大脑皮层产生尿意属于高级反射活动

C. 兴奋在③处的传导是单向的,因为兴奋只能由传入神经传入,经传出神经传出

D. 兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导,在神经元之间以化学信号形式传递

14. “胰岛素抵抗”是指机体对胰岛素的敏感性降低,使胰岛素促进葡萄糖摄取和利用的效率下降。下列能引起“胰岛素抵抗”的是( )

A. 胰岛B细胞受损 B. 靶细胞表面胰岛素受体减少

C. 胰岛素与其特定受体识别发生障碍 D. 胰高血糖素分泌增加

15. 2018年诺贝尔获奖者之一詹姆斯·艾利森研究了一种作为免疫系统“刹车”的蛋白质。他发现,松开这个“刹车”,有可能使机体释放免疫细胞来攻击肿瘤。下列有关叙述错误的是( )

A. 肿瘤患者体内“刹车”的蛋白质的作用机理类似于自身免疫病

B. 肿瘤患者体内“刹车”的蛋白质基因的表达促进了T细胞的作用

C. 机体通过细胞免疫攻击肿瘤,使后者细胞裂解死亡

D. 詹姆斯·艾利森的发现可能为治疗肿瘤提供新方法

16. 为探究不同浓度2,4-D溶液对绿豆发芽的影响,某实验小组用等量的蒸馏水、质量浓度为0.4 mg·L-1、0.7 mg·L-1、1 mg·L-1、1.3 mg·L-1、1.6 mg·L-1的2,4-D溶液分别浸泡绿豆种子12h,再在相同且适宜条件下培养,得到实验结果如下图所示。根据实验结果分析错误的是 ( )

A. 质量浓度为0.4 mg·L-1的2,4-D溶液促进芽的生长、抑制根的生长

B. 2,4-D溶液既能促进根的生长,也能抑制根的生长

C. 质量浓度为1 mg·L-1的2,4-D溶液是培养无根豆芽的最适浓度

D. 2,4-D溶液具有与生长素相似的生理功能

三、非选择题(本题共5小题,共计60分)

17. 内环境是机体细胞赖以生存的液体环境,同时也是机体细胞与外界环境进行物质交换的桥梁。某知名美食主播想体验藏区美食,到青藏高原一段时间后出现精神恍惚、头痛、呼吸急促、心跳加快等症状,送往医院后立即进行血液生化检查,部分指标如图:

姓名:小主播 性别:男 科室:检验科

中文名称 结果 单位 参考区间

钾 3.83 mmol/L 350~5.50

钠 136 mmol/L 136~148

钙 2.50 mmol/L 2.25~2.75

总CO2 32.5 ↑mmol/L 21.0~31.3

尿素 4.81 mmol/L 2.80~7.20

肌酐 65 59~104

尿酸 538 ↑ 208~428

pH 7.15 —— 7.35~7.45

……

(1)外界环境中的O2进入肌肉细胞被利用,经过的内环境组成成分有_____________________,需要参与的系统有_____________________。

(2)各项生化指标正常参考值都有一个范围,这说明内环境稳态_____________________,该病患pH值偏离正常状态,原因_____________________。

(3)医生告诉该患者有患痛风的可能,需清淡饮食。血液尿酸值长期偏高,使得体内的尿酸形成尿酸盐结晶积聚在关节处。尿酸盐结晶被吞噬细胞吞噬后无法水解,进而破坏吞噬细胞的溶酶体膜,引起细胞以______方式死亡。炎症相关物质从细胞内释放出来,使得关节处毛细血管壁通透性增加,引起_____________________进而关节肿大。

(4)高尿酸血症是导致痛风根本原因,别嘌醇与苯溴马隆均能降低尿酸浓度,是治疗痛风的有效药物。某研究小组欲探究别嘌醇和苯溴马隆在降低尿酸浓度方面是否具有协同作用,利用多只尿酸程度相同的高尿酸血症小鼠进行试验,请简要写出实验思路:____________________________

18. 2022年2月4日,在万众瞩目中第24届冬季奥运会在北京盛大举行。在冬奥会的比赛项目中,冰雪运动员体内多种生理过程发生改变。请参照表中内容,围绕多种生命活动的调节完成下表。

状态 紧张 口渴 饥饿 寒冷

内分泌腺或细胞 肾上腺某些细胞 (2)________分泌 胰岛A细胞 某些内分泌腺

激素 (1)________ 抗利尿激素 胰高血糖素 (4)________

作用或表现 反应灵敏、呼吸频率加快、心率加速等 促进肾小管和集合管对水分的重吸收 (3)________ 提高新陈代谢,增加产热

调节方式和机制 (5)________方式,甲状腺激素的分泌存在(6)________调节机制

19. 三年来,新冠肺炎疫情给全球带来深刻影响,新型冠状病毒(2019-nCoV)是RNA病毒,其刺突糖蛋白(S蛋白)可以识别人类呼吸道上皮细胞的ACE2受体蛋白,从而使病毒入侵人体细胞,而新型冠状病毒疫苗在防治新冠肺炎感染方面有着重要作用。回答下列问题:

(1)S蛋白与ACE2受体蛋白的相互识别能否体现细胞间的信息交流?请你作出判断并说出理由:__________________________。

(2)目前,我国大规模接种的新型冠状病毒疫苗主要是灭活疫苗,此外还有腺病毒载体疫苗和重组亚单位疫苗,这些疫苗的共同点是不能进入人体细胞,都是利用新型冠状病毒的S蛋白作为_______________,刺激机体的_______________细胞增殖分化为浆细胞,浆细胞产生抗体来对抗病毒。

(3)我国还在大力研发RNA疫苗,RNA疫苗是一种核酸疫苗,将编码刺突糖蛋白的mRNA注射到人体内,能够在人体细胞的_______________(细胞器)上合成S蛋白,与上述三款疫苗相比,该疫苗可以更强烈地刺激机体产生_____________免疫,因此特异性免疫应答反应更加强烈。

(4)也有科学家提出,疫苗可能不是终止新冠肺炎疫情流行的最终手段。你认为科学家提出这种观点的理由是_____________________。

(5)经研究表明,在接种第二针疫苗6个月之后,抗体浓度逐渐降低至保护浓度之下,应及时接种加强针。若提早或者延迟接种加强针,都会降低疫苗的效果(疫苗效果以抗体浓度为指标)。过早或者延迟注射会降低疫苗效果的原因是______________。

20. 下图为小明同学建构的种群知识框架图,请据图回答下列问题:

(1)图中③⑦分别表示表示________、________。

(2)种群的“J”型曲线增长数学模型:Nt=N0λt中,λ值与增长率的关系是:增长率=________。

(3)利用方法⑦调查田鼠种群密度时,若一部分被标记的田鼠被鼬捕食,则会导致种群密度估算结果_______(填“偏大”“偏小”或“相等”)。

(4)为了验证种群数量的“S”型增长,小明又做了“培养液中酵母菌种群数量与时间的变化关系”的实验。在用血球计数板(1mm×1mm方格)对某一稀释10倍的样品进行计数时,发现在一个小方格内(盖玻片下的培养液厚度为0.1mm)酵母菌平均数为6,据此估算10mL培养液中有酵母菌________个。

(5)下列有关“探究培养液中酵母菌种群数量变化”的实验的叙述,正确的一个选项是( )

A. 培养酵母菌时,必须去除培养液中的溶解氧

B. 用血细胞计数板计数时,方格内和压在方格线上的细胞均要计数

C. 营养条件、温度、pH均可能影响培养液中酵母菌种群的K值

D. 从试管中吸取培养液时,应注意从试管底部吸取,以得到更多酵母菌

21. 为研究机械压力在豌豆幼苗出土时对上胚轴生长的影响,科研人员完成下列实验。

(1)在植物生长过程中,_____等环境因素参与调节植物的生长。对出土的豌豆幼苗而言,机械压力具有重要影响。

(2)科研人员将若干豌豆幼苗分为实验组和对照组,实验组施加机械压力,对照组不施加(如图1),测定幼苗的乙烯产生量,实验结果如图2。

请结合图1,解释图2两条曲线异同的原因_____。

(3)科研人员进一步实验,给豌豆幼苗施加机械压力(分别覆盖厚度为60mm、90mm、120mm的玻璃珠)或施用不同浓度乙烯处理(单位为ppm),得到图3所示结果。

①由实验结果分析,_____可导致豌豆上胚轴缩短变粗。

②综合上述结果,科研人员推测机械压力导致豌豆上胚轴缩短变粗依赖于乙烯,论证依据是_____。

(4)由此可见,植物生长发育的调控是由_____共同完成的。

新余市2022-2023学年高二上学期期末质量检测

生物试题 答案解析

一、单项选择题(本题共12小题,每小题2分,共计24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。)

1. 在长跑比赛时,运动员的体内会发生复杂的生理变化,如机体大量产热、出汗等。下列相关叙述正确的是( )

A. 大量产热会使体温急剧升高

B. 大量出汗会使血浆的pH下降

C. 大量出汗可使血浆渗透压降低

D. 大量出汗有利于机体体温的稳定

【答案】D

【解析】

【分析】1、体温调节中枢在下丘脑。

2、水平衡调节的激素是抗利尿激素;抗利尿激素的作用是促进肾小管、集合管重吸收水。

3、血浆的pH之所以能保持稳定,与它含有HCO3-、HPO42-等离子有关。

【详解】A、由于体温调节的作用,大量产热不会使体温急剧升高,A错误;

B、由于缓冲物质的存在,大量出汗不会使血浆的pH下降,B错误;

C、由于抗利尿激素分泌增多,促进肾小管和集合管对水的重吸收,大量出汗不会使血浆渗透压降低,C错误;

D、大量出汗增加散热,有利于机体体温的稳定,D正确。

故选D。

【点睛】

2. 大量的组织液积累在细胞间隙会导致组织水肿,下面诸多因素中,可能引起病人组织水肿的是( )

①毛细血管壁破损 ②长期坚持素食 ③小蛔虫进入淋巴管 ④花粉、海鲜等引起过敏反应使血浆蛋白透过毛细血管进入组织液 ⑤肾小球肾炎导致血尿

A. 只有①②③ B. 只有②③④

C. 只有①③⑤ D. ①②③④⑤

【答案】D

【解析】

【分析】组织水肿是由于组织液增多造成的,其水分可以从血浆、细胞内液渗透而来.主要原因包括以下几个方面:

(1)过敏反应中组织胺释放引起毛细血管壁的通透性增加,血浆蛋白进入组织液使其浓度升高,吸水造成组织水肿;

(2)毛细淋巴管受阻,组织液中大分子蛋白质不能回流至毛细淋巴管而导致组织液浓度升高,吸水造成水肿;

(3)组织细胞代谢旺盛,代谢产物增加;

(4)营养不良引起血浆蛋白减少,渗透压下降,组织液回流减弱,组织间隙液体增加,导致组织水肿现象;

(5)肾脏病变引起细胞内外液体交换失衡.肾炎导致肾小球滤过率下降,引起水滞留,导致组织水肿

【详解】①毛细血管管壁破损,部分血液外流,使局部组织液渗透压增高,吸水造成组织水肿,①正确;

②长期蛋白质营养不足,导致血浆渗透压降低,组织液的渗透压相对升高,引起组织水肿,②正确;

③淋巴管阻塞,组织液中大分子蛋白质不能回流至毛细淋巴管而导致组织液浓度升高,吸水造成组织水肿,③正确;

④花粉等过敏原引起毛细血管壁的通透性增加,血浆蛋白进入组织液使其浓度升高,吸水造成组织水肿,④正确;

⑤肾炎导致血浆蛋白丢失,血浆蛋白渗出毛细血管壁进入组织液使其浓度升高,吸水造成组织水肿,⑤正确。

综上所述①②③④⑤正确,即D正确。

故选D。

3. 下列关于神经系统的叙述,正确的是( )

A. 脑神经和脊神经中都有支配内脏器官的神经

B. 大脑、小脑和脑干组成中枢神经系统

C. 脊髓和脊神经组成周围神经系统

D. 神经系统由大脑、脊髓以及它们发出的神经组成

【答案】A

【解析】

【分析】神经系统由脑、脊髓和它们所发出的神经组成,脑和脊髓是神经系统的中枢部分,叫中枢神经系统;由脑发出的脑神经和由脊髓发出的脊神经是神经系统的周围部分,叫周围神经系统。神经系统的结构和功能的基本单位是神经元。

【详解】A、外周神经系统包括脑神经和脊神经,它们都含有传入神经(感觉神经)和传出神经(运动神经),脑神经与脊神经都有支配内脏器官的神经,A正确;

B、神经系统由脑、脊髓和它们所发出的神经组成,脑(包括大脑、小脑、脑干和下丘脑)和脊髓是神经系统的中枢部分,叫中枢神经系统,B错误;

C、脑神经和脊神经组成的是神经系统的周围部分,叫周围神经系统,C错误;

D、神经系统由大脑、脊髓以及它们发出的神经组成,脑包括大脑、小脑、脑干和下丘脑,D错误。

故选A。

4. 下列描述中错误的是( )

A. 当物体在眼前突然出现时,迅速眨眼,这是由大脑中的中枢参与的眨眼反射,不需要脑干参与

B. 副交感神经兴奋时可促进胃肠蠕动和消化液的分泌

C. 消化道接受交感神经和副交感神经双重支配

D. 一般而言支配消化道的交感神经和副交感神经作用相反

【答案】A

【解析】

【分析】交感神经和副交感神经对同一个内脏器官的作用往往是相反的,交感神经可以使心跳加快、加强,副交感神经使心跳减慢、减弱。交感神经对胃肠运动主要具有抑制作用,即降低胃肠平滑肌的紧张性及胃肠蠕动的频率。

【详解】A、眨眼反射属于非条件反射,该过程不需要大脑皮层视觉中枢的参与也能完成,A错误;

B、副交感神经可保持身体在安静状态下的生理平衡,其作用包括增进胃肠的活动,消化液的分泌,促进大小便的排出,保持身体的能量等,B正确;

C、内脏神经系统功能上的特点是双重神经支配,大多数内脏器官既由交感神经支配,又由副交感神经支配,C正确;

D、一般而言,支配消化道的交感神经和副交感神经作用相反,D正确。

故选A。

5. 多巴胺是脑神经细胞分泌的一种神经递质,使人产生兴奋愉悦的情绪,多巴胺发挥作用后由转运载体运回突触前神经元。而吸食毒品可卡因后,可卡因会与多巴胺竞争转运体而导致机体持续兴奋。下列叙述错误的是( )

A. 兴奋在神经元之间的传递形式是化学信号

B. 多巴胺由突触前膜释放,与突触后膜的受体结合

C. 可卡因可与多巴胺的受体结合,导致突触后膜持续兴奋

D. 可卡因占据多巴胺的运载体导致突触间隙多巴胺含量增加

【答案】C

【解析】

【分析】神经递质是由突触前膜通过胞吐释放到突触间隙,作用于突触后膜上,突触后膜上有特异性受体,神经递质分为兴奋性神经递质和抑制性神经递质,多巴胺属于兴奋性神经递质,正常情况下,神经递质发挥作用后会被酶分解或被运回突触前神经元。

【详解】A、神经元之间通过突触传递兴奋,在突触上,只能由突触前膜释放神经递质作用于突触后膜,神经递质属于化学信号,故兴奋在神经元之间的传递形式是化学信号,A正确;

B、多巴胺是神经递质,由突触前膜释放,与突触后膜的受体结合,B正确;

C、由题意可知,可卡因会与多巴胺竞争转运体,导致多巴胺无法运回突触前神经元,突触后膜持续兴奋,不是与多巴胺的受体结合,C错误;

D、可卡因占据多巴胺的运载体,导致多巴胺无法运回突触前神经元,导致突触间隙多巴胺含量增加,D正确。

故选C。

6. 如图甲为某神经纤维受到刺激后膜电位变化情况。神经细胞的静息电位和动作电位与通道蛋白关系紧密。Na+—K+泵是神经细胞膜上的一种常见载体,能催化 ATP 水解,每消耗 1 分子的 ATP,就可以逆浓度梯度将3分子的Na+泵出细胞外,将 2 分子的K+泵入细胞内,其结构如图乙所示。下列根据上述资料作出的分析,正确的是( )

A. 图甲中静息电位的维持是 Na+持续外流的结果

B. 图甲中 ac 段,Na+通过通道蛋白内流需要消耗 ATP

C. 图乙中随着温度逐渐提高,Na+—K+泵的运输速率先增大后稳定

D. Na+—K+泵对恢复静息电位,维持膜内高 K+、膜外高 Na+的离子分布有重要作用

【答案】D

【解析】

【分析】题图分析:图甲表示某神经纤维受到刺激后膜电位变化情况,其中ac表示去极化,ce表示复极化。图乙表示Na+-K+泵结构,Na+-K+泵是神经细胞膜上的一种常见载体,能催化ATP水解,每消耗1分子的ATP,就可以逆浓度梯 度将3分子的Na+泵出细胞外,将2分子的K+泵入细胞内。

【详解】A、图甲中静息电位的维持是K+持续外流的结果,A错误;

B、图甲中ac段,Na+通过通道蛋白内流不需要消耗ATP,B错误;

C、Na+-K+泵其化学本质是蛋白质,随着温度逐渐提高其运输速率会发生改变,当温度达到一定水平,蛋白质会发生变性,其化学结构改变,蛋白质的活性丧失,运输速率下降或功能丧失,C错误;

D、Na+-K+泵对恢复静息电位,维持膜内高K+、膜外高Na+的离子分布具有重要作用,D正确。

故选D。

7. 人体的体温调定点,在正常生理状态下为37℃。如果体温偏离这个数值,则通过反馈系统将信息传回下丘脑体温调节中枢,此中枢会整合这些信息并与调定点比较,相应地调节散热机制或产热机制,维持体温的相对稳定。体温调定点不是一成不变的,如正常人体因病毒感染引起的发热过程分为体温上升期、高温持续期和体温下降期。下图为发热体温上升期,机体体温调节过程示意图。下列说法正确的是( )

A. 激素甲和激素乙都是通过体液运输发挥作用

B. 体温上升期,骨骼肌不自主收缩有助于增加产热

C. 体温升高后的持续期,人体的产热量大于散热量

D. 体温调节过程是神经调节和体液调节共同作用的结果

【答案】ABD

【解析】

【分析】1.据图分析,图示为体温调节过程,包括神经调节和体液调节,激素甲表示下丘脑分泌的促甲状腺激素释放激素,乙表示垂体分泌的促甲状腺激素,图中增加产热的方式有骨骼肌收缩和甲状腺激素调节使代谢增强,减少散热的方式是皮肤血管收缩。

2.炎热环境→皮肤温觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加散热(毛细血管舒张、汗腺分泌增加)→体温维持相对稳定。

【详解】A 、由分析可知,激素甲表示下丘脑分泌的促甲状腺激素释放激素,乙表示垂体分泌的促甲状腺激素,但是通过体液运输发挥作用的,A正确;

B、体温上升期,骨骼肌不自主收缩有助于增加产热,B正确;

C、体温升高后的持续期,人体的产热量等于散热量,C错误;

D、由图可知,体温调节过程是神经调节和体液调节共同作用的结果,D正确。

故选ABD。

【点睛】

8. 下列有关植物激素及植物生长调节剂应用的叙述,不正确的是( )

A. 用适宜浓度的乙烯利处理凤梨,可加快果实成熟

B. 用适宜浓度的赤霉素处理生长期的芦苇,可提高产量

C. 阴雨天气时喷洒一定浓度的2,4-D溶液能提高向日葵的产量

D. 黄瓜茎端的脱落酸与赤霉素的比值较高,有利于分化成雌花

【答案】C

【解析】

【分析】1、生长素:合成部位:幼嫩的芽、叶和发育中的种子。主要生理功能低浓度促进生长,高浓度抑制生长。

2、赤霉素:合成部位:幼芽、幼根和未成熟的种子等幼嫩部分。主要生理功能:促进细胞的伸长;解除种子、块茎的休眠并促进萌发的作用。

3、乙烯:合成部位:植物体的各个部位都能产生。主要生理功能:促进果实成熟;促进器官的脱落;促进多开雌花。

【详解】A、乙烯利是乙烯对应的植物生长调节剂,用适宜浓度的乙烯利处理凤梨,可加快果实成熟,A正确;

B、赤霉素能够促进植物生长,用适宜浓度的赤霉素处理生长期的芦苇,可提高产量,B正确;

C、向日葵收获的是种子,喷洒一定浓度的2,4-D,能促进果实生长发育,但不能促进种子的形成,故阴雨天气时喷洒一定浓度的2,4-D溶液不能提高向日葵的产量,C错误;

D、黄瓜茎端的脱落酸与赤霉素的比值较高,有利于分化形成雌花,比值较低则有利于分化成雄花,D正确。

故选C。

9. 图1呈现的是神经元间形成的突触结构,图2表示分别表示某科学家用电流表分别刺激神经元上的1、2+1(先刺激神经元2再刺激神经元1)、神经元3时,在N点测定神经元4的电位变化,其中阈值指的是引起动作电位产生的最小电位值。下列分析正确的是( )

A. 在图一中能够引起单向传递的突触结构只有3个

B. 据图二所分析,刺激神经元2时会释放兴奋性神经递质

C. 据图二所分析,刺激神经元3时神经元4上的离子不会进出细胞

D. 科学家刺激神经元3时,神经元4上N点的电位有达到动作电位产生的最小值,并产生兴奋

【答案】A

【解析】

【分析】分析图一,神经元之间可形成突触,在神经元1和2之间、1和4之间以及神经元3和4之间形成了突触;4神经元上连接着微电极,可检测电位变化分析。分析图二,刺激神经元1,神经元4形成了外负内正的动作电位,说明刺激强度在阈值之上;刺激神经元2的同时刺激神经元1,神经元4静息电位值不变,说明神经元2释放的是抑制性神经递质;刺激神经元3,神经元4膜电位发生了变化,静息电位差值变小,但没有形成外负内正的动作电位,说明发生了Na+的内流,但刺激在阈刺激之下。

【详解】A、图一中神经元1和2之间、1和4之间及3和4之间构成了三个突触,A正确;

B、刺激1时,由图二看出神经元形成了外负内正的动作电位,但同时刺激2和1时,静息电位值不变,说明2释放的是抑制性神经递质,B错误;

C、刺激3时,由图二看出神经元4膜电位发生了变化,静息电位差值变小,说明钠离子通道打开,钠离子内流,发生了离子进出细胞,但没有形成外负正的动作电位,C错误;

D、刺激神经元3后,由图二看出神经元4没有兴奋,因此不存在兴奋在4上的传导,电流计不会发生偏转,D错误。

故选A。

10. 目前我国实行“全面二孩”的政策,将对种群数量特征产生的直接影响有

①出生率

②种群密度

③迁入率

④年龄组成

A. ①②③ B. ①②④

C. ②③④ D. ①③④

【答案】B

【解析】

【详解】目前我国实现全面两孩的政策后,

①、出生率会增加,①正确;

②、种群密度会增大,②正确;

③、迁入率不受影响,③错误;

④、幼年个体增加导致年龄组成发生改变,④正确。

所以将对种群数量特征产生的直接影响有①②④,B正确。

故选B。

11. 在对某自然保护区内甲、乙两个不同物种的种群数量进行了调查之后,又开展了连续4年的跟踪调查,计算其λ值(λ=当年末种群个体数量/前一年末种群个体数量),并绘制出如图所示曲线。下列相关叙述正确的是( )

A. 甲种群数量在第2年达到峰值后持续下降

B. c 点对应的时期,甲、乙种群数量达到相同

C. 乙种群在这4年中,种群增长速率保持不变

D. 乙可能是一种入侵物种初入该保护区

【答案】D

【解析】

【分析】曲线分析:甲种群的λ值由大于1到小于1,说明甲种群数量先增多,后减少;乙种群的λ=1.5,表明乙种群数量不断增加,表现为J型增长。

【详解】A、甲曲线1~3年λ值大于1,种群数量增加,说明在第3年时种群密度最大,而3年后λ值小于1,种群数量减少,即甲种群数量在第3年达到峰值后持续下降,A错误;

B、c点对应的时期甲、乙种群的增长率是相同的,因甲、乙两个不同物种的种群数量在c点之前不一定相同,故c点对应的时期,甲、乙种群数量一般不可能相等,B错误;

C、乙种群在这4年中,λ值保持1.5不变,种群数量呈“J”型增长,但其种群增长速率在逐渐增加,C错误;

D、乙中期的增长率恒定为1.5,说明乙种群进入一个类似理想状态的环境,因而可能是一种入侵物种初入该保护区,D正确。

故选D。

12. 植物激素对植物生长、发育、繁殖、衰老均有一定的调节作用,对植物向光性现象解释有三种观点。观点一:单侧光导致了生长素由向光侧转移到了背光侧;观点二:单侧光导致向光侧生长素分解;观点三:单侧光导致向光侧产生了抑制生长的物质。某生物小组为探究植物向光性的机理,设计了如下图所示装置,通过对A、B、C、D琼脂块中生长素含量分析,可以得出相应的结论。请判断以下说法错误的是( )

A. 如果D>A=B>C,则支持观点一 B. 如果A=B=D>C,则支持观点二

C. 如果A=B=C=D,则支持观点三 D. 如果D>A=B>C,则支持观点三

【答案】D

【解析】

【分析】据图分析,A、B无光,C向光,D背光,如果D>A=B>C,应是单侧光导致了生长素由向光侧转移到了背光侧;如果A=B=D>C,应是单侧光导致向光侧生长素分解;如果A=B=C=D应是单侧光导致向光侧产生了抑制生长的物质。

【详解】A、若单侧光导致了生长素由向光侧转移到了背光侧(观点一),则总生长素量不变且向光侧少于正常值,即D>A=B>C,A正确;

B、若单侧光导致向光侧生长素分解了(观点二),则总生长素量减少且向光侧少于正常值,即A=B=D>C,B正确;

CD、若单侧光导致向光侧产生了抑制生长的物质(观点三),则总生长素量不变且向光侧与背光侧含量相等,即A=B=C=D,C正确、D错误。

故选D。

二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求,选对但不全的得2分,有选错的得0分)

13. 排尿反射受脊髓和大脑皮层的共同控制,幼儿大脑皮层尚未发育完善,对排尿反射的控制较弱,故小儿排尿次数多,且易发生夜间遗尿现象。如图表示排尿反射的相关结构(虚线内表示脊髓的部分结构),据图分析正确的是( )

A. 排尿反射的初级中枢位于脊髓,受大脑相应高级中枢调控

B. 膀胱壁的感受器受刺激而产生兴奋,传导到大脑皮层产生尿意属于高级反射活动

C. 兴奋在③处的传导是单向的,因为兴奋只能由传入神经传入,经传出神经传出

D. 兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导,在神经元之间以化学信号形式传递

【答案】AD

【解析】

【分析】1、神经调节的基本方式是反射,其结构基础是反射弧,由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五部分构成。效应器指传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等。

2、位于脊髓的低级中枢受脑中相应的高级中枢的调控。

3、人能有意识地控制排便和排尿反射,表明脊髓里的神经中枢也是受大脑控制的。

【详解】A、排尿反射的初级中枢位于脊髓,受大脑皮层的控制和调节,A正确;

B、膀胱壁的感受器受刺激产生兴奋,兴奋传导到大脑皮层产生尿意的过程,没有经过完整的反射弧,不属于反射活动,B错误;

C、兴奋在③处的传导是单向的,因为神经递质只能由突触前膜释放作用于突触后膜,C错误;

D、兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导,在神经元之间以化学信号形式传递,D正确。

故选AD。

14. “胰岛素抵抗”是指机体对胰岛素的敏感性降低,使胰岛素促进葡萄糖摄取和利用的效率下降。下列能引起“胰岛素抵抗”的是( )

A. 胰岛B细胞受损 B. 靶细胞表面胰岛素受体减少

C. 胰岛素与其特定受体识别发生障碍 D. 胰高血糖素分泌增加

【答案】BC

【解析】

【分析】胰岛素:(降血糖)①促进血糖进入组织细胞,并在组织细胞内氧化分解、合成糖元、转变成脂肪酸等非糖物质。②抑制肝糖元分解和非糖物质转化为葡萄糖。

胰高血糖素:(升血糖)促进肝糖元分解和非糖物质转化为葡萄糖。

【详解】A、胰岛B细胞受损,胰岛素分泌不足,并不是机体对胰岛素的敏感性降低,A错误;

B、靶细胞表面胰岛素受体减少,胰岛素不能与足够多的特异性受体结合,导致胰岛素促进葡萄糖摄取和利用的效率下降,B正确;

C、胰岛素与其特定受体识别发生障碍,导致机体对胰岛素的敏感性降低,会使胰岛素促进葡萄糖摄取和利用的效率下降,C正确;

D、胰高血糖素分泌增加,促进肝糖原分解和非糖物质转化为葡萄糖,不会降低胰岛素的敏感性,D错误。

故选BC。

15. 2018年诺贝尔获奖者之一詹姆斯·艾利森研究了一种作为免疫系统“刹车”的蛋白质。他发现,松开这个“刹车”,有可能使机体释放免疫细胞来攻击肿瘤。下列有关叙述错误的是( )

A. 肿瘤患者体内“刹车”的蛋白质的作用机理类似于自身免疫病

B. 肿瘤患者体内“刹车”的蛋白质基因的表达促进了T细胞的作用

C. 机体通过细胞免疫攻击肿瘤,使后者细胞裂解死亡

D. 詹姆斯·艾利森的发现可能为治疗肿瘤提供新方法

【答案】AB

【解析】

【分析】细胞免疫直接对抗被病原体感染的细胞和癌细胞,此外也对抗移植器官的异体细胞;根据题意,作为免疫系统“刹车”的蛋白质松开后,有可能释放免疫细胞来攻击肿瘤,即引发细胞免疫,故推测该蛋白质的作用可能是抑制效应T细胞的功能。

【详解】A、肿瘤患者体内“刹车”的蛋白质的作用是抑制免疫细胞(T细胞)的效应,自身免疫病是人体免疫系统错将自身成分作为免疫对象而引起的一种病,A错误;

B、根据题意,作为免疫系统“刹车”的蛋白质松开后,有可能释放免疫细胞来攻击肿瘤,说明肿瘤患者体内“刹车”的蛋白质基因的表达不利于清除癌细胞,推测可能该蛋白质基因的表达抑制了T细胞的功能,B错误;

C、肿瘤细胞是靶细胞,细胞毒性T细胞可与靶细胞接触,诱导靶细胞裂解死亡,这属于细胞免疫,C正确;

D、詹姆斯·艾利森的发现可能为治疗肿瘤提供新方法,如开发新药物抑制“刹车”的蛋白质的作用,D正确。

故选AB。

16. 为探究不同浓度的2,4-D溶液对绿豆发芽的影响,某实验小组用等量的蒸馏水、质量浓度为0.4 mg·L-1、0.7 mg·L-1、1 mg·L-1、1.3 mg·L-1、1.6 mg·L-1的2,4-D溶液分别浸泡绿豆种子12h,再在相同且适宜条件下培养,得到实验结果如下图所示。根据实验结果分析错误的是 ( )

A. 质量浓度为0.4 mg·L-1的2,4-D溶液促进芽的生长、抑制根的生长

B. 2,4-D溶液既能促进根的生长,也能抑制根的生长

C. 质量浓度为1 mg·L-1的2,4-D溶液是培养无根豆芽的最适浓度

D. 2,4-D溶液具有与生长素相似的生理功能

【答案】ACD

【解析】

【分析】植物生长素的生理作用具有两重性,即低浓度促进生长,高浓度抑制生长。不同的植物对生长素的敏感程度不同,同一植物的不同器官对生长素的敏感程度不同。根据图示可知,与0mg L-l的2,4-D溶液对根和芽的作用相比较,可知0.4 mg L-l的2,4-D溶液促进芽和根的生长。

【详解】A、与0mg L-l的2,4-D溶液对根和芽的作用相比较,可知0.4 mg L-l的2,4-D溶液促进芽和根的生长,A错误;

B、根据图示可知,0.4 mg L-l的2,4-D溶液促进根的生长,但大于0.7mg L-l的2,4-D溶液抑制根的生长,B正确;

C、1mol L-l的2,4-D溶液抑制根的生长,促进芽的生长,但不能确定是否是培养无根豆芽的最适浓度,C错误;

D、根和芽对2,4-D-溶液的敏感程度不同,D错误。

故选ACD。

三、非选择题(本题共5小题,共计60分)

17. 内环境是机体细胞赖以生存的液体环境,同时也是机体细胞与外界环境进行物质交换的桥梁。某知名美食主播想体验藏区美食,到青藏高原一段时间后出现精神恍惚、头痛、呼吸急促、心跳加快等症状,送往医院后立即进行血液生化检查,部分指标如图:

姓名:小主播 性别:男 科室:检验科

中文名称 结果 单位 参考区间

钾 3.83 mmol/L 3.50~5.50

钠 136 mmol/L 136~148

钙 2.50 mmol/L 2.25~2.75

总CO2 32.5 ↑mmol/L 21.0~31.3

尿素 4.81 mmol/L 2.80~7.20

肌酐 65 59~104

尿酸 538 ↑ 208~428

pH 7.15 —— 7.35~7.45

……

(1)外界环境中的O2进入肌肉细胞被利用,经过的内环境组成成分有_____________________,需要参与的系统有_____________________。

(2)各项生化指标正常参考值都有一个范围,这说明内环境稳态_____________________,该病患pH值偏离正常状态,原因是_____________________。

(3)医生告诉该患者有患痛风的可能,需清淡饮食。血液尿酸值长期偏高,使得体内的尿酸形成尿酸盐结晶积聚在关节处。尿酸盐结晶被吞噬细胞吞噬后无法水解,进而破坏吞噬细胞的溶酶体膜,引起细胞以______方式死亡。炎症相关物质从细胞内释放出来,使得关节处毛细血管壁通透性增加,引起_____________________进而关节肿大。

(4)高尿酸血症是导致痛风的根本原因,别嘌醇与苯溴马隆均能降低尿酸浓度,是治疗痛风的有效药物。某研究小组欲探究别嘌醇和苯溴马隆在降低尿酸浓度方面是否具有协同作用,利用多只尿酸程度相同的高尿酸血症小鼠进行试验,请简要写出实验思路:____________________________

【答案】(1) ①. 血浆、组织液 ②. 呼吸系统、循环系统

(2) ①. 不是恒定不变,而是一种动态平衡(写到“相对稳定”或“动态平衡”均可) ②. 高原空气稀薄,大气压和氧分压低,易造成体内缺氧,部分细胞无氧呼吸产生乳酸,乳酸大量进入血液,超过机体调节范围,血浆pH低于正常值

(3) ①. 细胞坏死 ②. 组织液增多(或组织水肿)

(4)将高尿酸血小鼠分为4组,第一组小鼠饲喂(注射)适量别嘌醇;第二组小鼠饲喂(注射)等量苯溴马隆;第三组小鼠饲喂(注射)等量生理盐水;第四组小鼠饲喂(注射)等量的别嘌醇和苯溴马隆,其他条件相同且适宜,一段时间后检测小鼠血液中尿酸含量

【解析】

【分析】内环境是机体细胞赖以生存的液体环境,同时也是机体细胞与外界环境进行物质交换的桥梁。内环境由血浆、淋巴和组织液构成。

【小问1详解】

外界环境中的O2通过呼吸系统进入循环系统,到达肌细胞周围的组织液中,再进入肌细胞。外界环境中的O2进入肌肉细胞被利用,经过的内环境组成成分有血浆和组织液。

【小问2详解】

内环境稳态是相对稳定。各项生化指标正常参考值都有一个范围,这说明内环境稳态不是恒定不变,而是一种动态平衡。高原空气稀薄,大气压和氧分压低,易造成体内缺氧,部分细胞无氧呼吸产生乳酸,乳酸大量进入血液,超过机体调节范围,血浆pH低于正常值,所以该病患pH值偏离正常状态。

【小问3详解】

细胞坏死是细胞受到不利因素的影响而被动死亡。。尿酸盐结晶被吞噬细胞吞噬后无法水解,进而破坏吞噬细胞的溶酶体膜,引起细胞以细胞坏死方式死亡。炎症相关物质从细胞内释放出来,使得关节处毛细血管壁通透性增加,引起血浆蛋白进入组织液,引起组织液渗透压增大,组织液增多,引起组织水肿。

【小问4详解】

探究别嘌醇和苯溴马隆在降低尿酸浓度方面是否具有协同作用,需设置三组实验组,别嘌醇、苯溴马隆单独作用实验组以及别嘌醇和苯溴马隆共同作用实验组。实验思路:将高尿酸血小鼠分为4组,第一组小鼠饲喂(注射)适量别嘌醇;第二组小鼠饲喂(注射)等量苯溴马隆;第三组小鼠饲喂(注射)等量生理盐水;第四组小鼠饲喂(注射)等量的别嘌醇和苯溴马隆,其他条件相同且适宜,一段时间后检测小鼠血液中尿酸含量。

18. 2022年2月4日,在万众瞩目中第24届冬季奥运会在北京盛大举行。在冬奥会的比赛项目中,冰雪运动员体内多种生理过程发生改变。请参照表中内容,围绕多种生命活动的调节完成下表。

状态 紧张 口渴 饥饿 寒冷

内分泌腺或细胞 肾上腺的某些细胞 (2)________分泌 胰岛A细胞 某些内分泌腺

激素 (1)________ 抗利尿激素 胰高血糖素 (4)________

作用或表现 反应灵敏、呼吸频率加快、心率加速等 促进肾小管和集合管对水分的重吸收 (3)________ 提高新陈代谢,增加产热

调节方式和机制 (5)________方式,甲状腺激素的分泌存在(6)________调节机制

【答案】 ①. 下丘脑 ②. 肾上腺素 ③. 甲状腺激素和肾上腺素 ④. 促进肝糖原分解和非糖物质转化为葡萄糖,升高血糖 ⑤. 神经-体液调节 ⑥. 反馈调节和分级调节

【解析】

【分析】1、血糖的调节途径之一是血糖浓度的变化直接作用于胰岛B细胞或胰岛A细胞,进而引起机体分泌胰岛素或胰高血糖素,从而维持血糖的相对稳定。

2、饮水不足、体内失水过多或吃的食物过咸时引起细胞外液渗透压升高,对下丘脑渗透压感受器的刺激增强,导致由下丘脑分泌经垂体释放的抗利尿激素的含量增加,促进肾小管、集合管对水的重吸收,从而减少尿量,有利于细胞外液渗透压恢复正常水平。同时,产生的兴奋通过有关神经传到大脑皮层形成渴觉,使人主动饮水。

3、肾上腺髓质分泌肾上腺素。在恐惧、严重焦虑、剧痛、失血、紧张等紧急情况下,肾上腺素的分泌增多,人表现为警觉性提高、反应灵敏、呼吸频率加快、心率加速等特征。

【详解】①饮水不足、体内失水过多或吃的食物过咸时引起细胞外液渗透压升高,对下丘脑渗透压感受器的刺激增强,导致由下丘脑分泌经垂体释放的抗利尿激素的含量增加,促进肾小管、集合管对水的重吸收,从而减少尿量,有利于细胞外液渗透压恢复正常水平。

②肾上腺的某些细胞分泌肾上腺素,会使人表现出警觉性提高、反应灵敏、呼吸频率加快、心率加速等特征。

③寒冷环境下:①增加产热途径:骨骼肌战栗、甲状腺激素和肾上腺素分泌增加;②减少散热的途径:立毛肌收缩、皮肤血管收缩等。

④当血糖浓度较低时,胰岛A细胞分泌胰高血糖素增多,其主要生理作用是促进肝糖原分解和非糖物质转化为葡萄糖,升高血糖,使血糖浓度回升到正常水平。

⑤上述方式都有神经调节、也有体液调节,即神经-体液调节方式。下丘脑分泌的促甲状腺激素释放激素(TRH)运输到垂体,促使垂体分泌促甲状腺激素(TSH),TSH随血液运输到甲状腺,促使甲状腺增加甲状腺激素的合成和分泌,此过程为甲状腺激素分泌的分级调节;当血液中甲状腺激素浓度达到一定阈值时,又反过来抑制下丘脑和垂体分泌相关激素,进而使甲状腺激素的分泌减少,这种调节机制是负反馈调节。由此可见,甲状腺激素的分泌,既存在分级调节,也存在负反馈调节。

19. 三年来,新冠肺炎疫情给全球带来深刻影响,新型冠状病毒(2019-nCoV)是RNA病毒,其刺突糖蛋白(S蛋白)可以识别人类呼吸道上皮细胞的ACE2受体蛋白,从而使病毒入侵人体细胞,而新型冠状病毒疫苗在防治新冠肺炎感染方面有着重要作用。回答下列问题:

(1)S蛋白与ACE2受体蛋白的相互识别能否体现细胞间的信息交流?请你作出判断并说出理由:__________________________。

(2)目前,我国大规模接种的新型冠状病毒疫苗主要是灭活疫苗,此外还有腺病毒载体疫苗和重组亚单位疫苗,这些疫苗的共同点是不能进入人体细胞,都是利用新型冠状病毒的S蛋白作为_______________,刺激机体的_______________细胞增殖分化为浆细胞,浆细胞产生抗体来对抗病毒。

(3)我国还在大力研发RNA疫苗,RNA疫苗是一种核酸疫苗,将编码刺突糖蛋白的mRNA注射到人体内,能够在人体细胞的_______________(细胞器)上合成S蛋白,与上述三款疫苗相比,该疫苗可以更强烈地刺激机体产生_____________免疫,因此特异性免疫应答反应更加强烈。

(4)也有科学家提出,疫苗可能不是终止新冠肺炎疫情流行的最终手段。你认为科学家提出这种观点的理由是_____________________。

(5)经研究表明,在接种第二针疫苗6个月之后,抗体浓度逐渐降低至保护浓度之下,应及时接种加强针。若提早或者延迟接种加强针,都会降低疫苗的效果(疫苗效果以抗体浓度为指标)。过早或者延迟注射会降低疫苗效果的原因是______________。

【答案】(1)不能,新型冠状病毒没有细胞结构,S蛋白与ACE2受体蛋白的相互识别不能体现细胞间的信息交流

(2) ①. 抗原 ②. B淋巴

(3) ①. 核糖体 ②. 细胞和体液

(4)新型冠状病毒是RNA病毒,RNA是不稳定的单链结构,易发生变异,使疫苗对病毒的作用效果下降

(5)过早注射可能是由于体内抗体浓度较高,疫苗(抗原)被抗体大量结合,刺激B淋巴细胞(或者刺激记忆B细胞)的概率会下降。而延迟注射效果不明显的原因可能是由于注射的太迟,体内部分记忆B淋巴细胞已经凋亡。

【解析】

【分析】新型冠状病毒是 RNA 病毒,遗传物质为 RNA 。新型冠状病毒侵入人体会发生体液免疫,即病原体侵入机体后,一些病原体与B细胞结合,这为激活 B 细胞提供了第一个信号,一些病原体被抗原呈递细胞将抗原处理后呈递在细胞表面,然后传递给辅助性 T 细胞,辅助性 T 细胞表面的特定分子发生变化释放的淋巴因子并与 B 细胞结合,这为激活 B 细胞提供了第二个信号,辅助性 T 细胞同时分泌细胞因子, B 细胞受到两个信号的刺激后开始分裂、分化大部分分化为浆细胞,小部分分化为记忆 B 细胞,细胞因子促进 B 细胞的分裂、分化过程,浆细胞产生和分泌大量抗体,抗体可以随体液在全身循环并与这种病原体结合,抗体与病原体结合可以抑制病原体增殖或对人体细胞的黏附。

【小问1详解】

S 蛋白是新型冠状病毒的蛋白,而新型冠状病毒无细胞结构,故不能体现细胞间的信息交流,理由是新型冠状病毒没有细胞结构, S 蛋白与ACE2受体蛋白的相互识别不能体现细胞间的信息交流。

【小问2详解】

这些疫苗的共同点是不能进入人体细胞,都是利用新型冠状病毒的 S 蛋白作为抗原,刺激机体的 B 淋巴细胞增殖分化为浆细胞,浆细胞产生抗体以对抗病毒。

【小问3详解】

合成蛋白质的场所是核糖体,与上述三款疫苗相比, RNA 疫苗可以更强烈地刺激机体产生体液免疫和细胞免疫,因此特异性免疫应答反应更加强烈。

【小问4详解】

新型冠状病毒是 RNA 病毒, RNA 是不稳定的单链结构,易发生变异,使疫苗对病毒的作用效果下降,故疫苗可能不是终止新冠肺炎疫情流行的最终手段。

【小问5详解】

过早注射加强针的话,可能会与原有抗体结合,反而不会刺激记忆B细胞增殖分化,如果推迟注射,体内的记忆B细胞可能已经部分凋亡,不利于二次免疫。

20. 下图为小明同学建构的种群知识框架图,请据图回答下列问题:

(1)图中③⑦分别表示表示________、________。

(2)种群“J”型曲线增长数学模型:Nt=N0λt中,λ值与增长率的关系是:增长率=________。

(3)利用方法⑦调查田鼠种群密度时,若一部分被标记的田鼠被鼬捕食,则会导致种群密度估算结果_______(填“偏大”“偏小”或“相等”)。

(4)为了验证种群数量“S”型增长,小明又做了“培养液中酵母菌种群数量与时间的变化关系”的实验。在用血球计数板(1mm×1mm方格)对某一稀释10倍的样品进行计数时,发现在一个小方格内(盖玻片下的培养液厚度为0.1mm)酵母菌平均数为6,据此估算10mL培养液中有酵母菌________个。

(5)下列有关“探究培养液中酵母菌种群数量变化”的实验的叙述,正确的一个选项是( )

A. 培养酵母菌时,必须去除培养液中的溶解氧

B. 用血细胞计数板计数时,方格内和压在方格线上的细胞均要计数

C. 营养条件、温度、pH均可能影响培养液中酵母菌种群的K值

D. 从试管中吸取培养液时,应注意从试管底部吸取,以得到更多酵母菌

【答案】(1) ①. 死亡率##迁出率 ②. #标记重捕法##标志重捕法#

(2)λ-1 (3)偏大

(4)2.4×109 (5)C

【解析】

【分析】种群的特征包括种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成和性别比例。其中,种群密度是种群最基本的数量特征;出生率和死亡率对种群数量起着决定性作用;年龄组成可以预测一个种群数量发展的变化趋势。

【小问1详解】

据图分析,③是死亡率或迁出率,可以使种群密度减小;⑦仅适合动物,因此为标记重捕法(标志重捕法),标志重捕法是指的是在一定范围内,对活动能力强,活动范围较大的动物种群进行粗略估算的一种生物统计方法,适用于活动能力强,活动范围较大的动物种群。

【小问2详解】

增长率=增长量÷初始量=(Nt-Nt-1)÷Nt-1=(N0λt-N0λt-1)÷N0λt-1=λ-1。

【小问3详解】

标记重捕法是指在被调查种群的生存环境中,捕获一部分个体(M),将这些个体进行标记后再放回原来的环境,经过一段时间后进行重捕,根据重捕中标记个体(m)占总捕获数(n)的比例来估计该种群的数量(N)。理论计算公式: N=M×n/m。若一部分被标记的田鼠被鼬捕食,则m减小,N偏大。

【小问4详解】

根据血球计数板的规格,总共400个小方格的计数室容纳培养液体积为1×1×0.1mm3=1×10-4mL。而每个小方格内酵母菌平均为6个,在稀释10倍的条件下,计算10mL 培养液中酵母菌数量= (400×6)÷(1×10-4) ×10×10=2.4×109个。

【小问5详解】

A、酵母菌为兼性厌氧型生物,不能去除培养液中的溶解氧,A错误;

B、用血细胞计数板计数时,方格内和压在方格左线和上线上的细胞要计数,不能都计数,否则会引起重复计数,B错误;

C、K值是种群的环境容纳量,由环境决定,营养条件、温度、pH均可能影响培养液中酵母菌种群的K值,C正确;

D、从试管中吸取培养液时,应将培养液倒置混匀,以保证取样的均匀性,D错误。

故选C。

21. 为研究机械压力在豌豆幼苗出土时对上胚轴生长的影响,科研人员完成下列实验。

(1)在植物生长过程中,_____等环境因素参与调节植物的生长。对出土的豌豆幼苗而言,机械压力具有重要影响。

(2)科研人员将若干豌豆幼苗分为实验组和对照组,实验组施加机械压力,对照组不施加(如图1),测定幼苗的乙烯产生量,实验结果如图2。

请结合图1,解释图2两条曲线异同的原因_____。

(3)科研人员进一步实验,给豌豆幼苗施加机械压力(分别覆盖厚度为60mm、90mm、120mm的玻璃珠)或施用不同浓度乙烯处理(单位为ppm),得到图3所示结果。

①由实验结果分析,_____可导致豌豆上胚轴缩短变粗。

②综合上述结果,科研人员推测机械压力导致豌豆上胚轴缩短变粗依赖于乙烯,论证依据是_____。

(4)由此可见,植物生长发育的调控是由_____共同完成的。

【答案】(1)光、温度和重力

(2)两组幼苗生长均未触及或刚触及机械压力位置时,乙烯产生量无明显差异;20天后,实验组幼苗生长触及机械压力位置时,乙烯产生量明显增加,对照组没有机械压力,几乎无乙烯产生

(3) ①. 机械压力和乙烯 ②. 机械压力导致乙烯产生量增加、上胚轴缩短变粗;单独施用乙烯时,也可导致上胚轴缩短变粗

(4)激素调节和环境因素调节

【解析】

【分析】植物激素调节在植物的生长发育和对环境的适应过程中发挥着重要作用,但是,激素调节只是植物生命活动调节的一部分。植物的生长发育过程,在根本上是基因组在一定时间和空间上程序性表达的结果。光照、温度等环境因子的变化,会引起植物体内产生包括植物激素合成在内的多种变化,进而对基因组的表达进行调节。

【小问1详解】

在植物生长过程中,光、温度和重力等环境因素参与调节植物的生长。

【小问2详解】

造成图2两条曲线异同的原因是两组幼苗生长均未触及或刚触及机械压力位置时,乙烯产生量无明显差异;20天后,实验组幼苗生长触及机械压力位置时,乙烯产生量明显增加,对照组没有机械压力,几乎无乙烯产生。

【小问3详解】

由实验结果分析,无论是施加机械压力还是施用乙烯都可导致豌豆上胚轴缩短变粗。综合上述结果,科研人员推测机械压力导致豌豆上胚轴缩短变粗依赖于乙烯,论证依据是机械压力导致乙烯产生量增加、上胚轴缩短变粗;单独施用乙烯时,也可导致上胚轴缩短变粗。

【小问4详解】

植物生长发育的调控是由激素调节和环境因素调节共同完成的。

【点睛】本题主要考查植物生长调节方式,激素调节是植物生命活动调节的一部分,环境因素也会影响植物的生长,学生需要理解题目所给信息,解决实际问题。

同课章节目录