纲要(下)第14课 第一次世界大战与战后国际秩序课件(共52张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(下)第14课 第一次世界大战与战后国际秩序课件(共52张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 32.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-27 23:26:40 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

第一次世界大战与战后国际秩序

必修下

中外历史纲要

第14课

课程标准:通过了解两次世界大战,理解20世纪上半期国际秩序的变动。

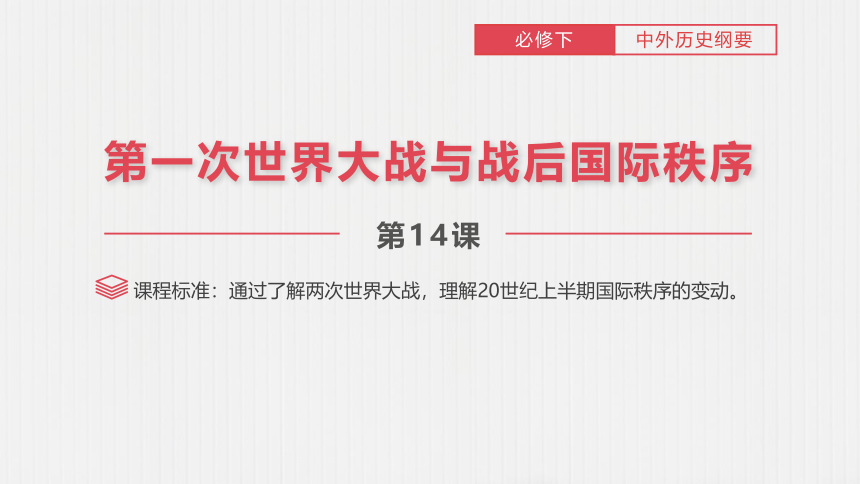

本单元时间轴

课堂导入

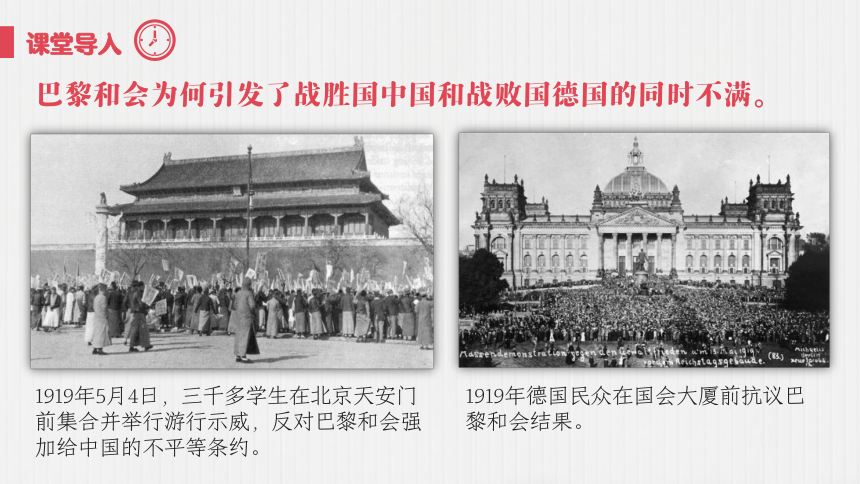

1919年德国民众在国会大厦前抗议巴黎和会结果。

1919年5月4日,三千多学生在北京天安门前集合并举行游行示威,反对巴黎和会强加给中国的不平等条约。

巴黎和会为何引发了战胜国中国和战败国德国的同时不满。

课堂导入

巴黎和会是指1919年在巴黎凡尔赛宫召开的第一次世界大战后的和平会议,会上战胜国代表签订了《对德和约》,通称《凡尔赛和约》,摘取部分有关德国和中国的内容如下:

1、确定战后德国的新疆界,德国失去1/8领土,人口减少1/10。

2、德国放弃其一切海外殖民地及领地。把德国在中国山东的一切非法权益和胶州湾租借地全部移交给日本。

3、限制德国的军备及确定德国的战争赔款。

——《大学世界史》王斯德主编

◎巴黎和会上英、美、法等国的领袖们

◎一战中搬运炮弹的华工

课堂导入

①巴黎和会中为什么可以完全牺牲中国和德国的利益?

②判断巴黎和会是一场什么性质的会议?

③重新给巴黎和会起个名字,你会如何描述?

第一次世界大战持续4年零3个月,33个国家参战,15亿以上的人口卷入这场战争;大约900万人战死,2000多万人受伤,350万人终身残疾。

“凡尔赛-华盛顿体系”在建立之时曾被人们寄予厚望,希望它能够从此一劳永逸地“终结战争”,为欧洲、为世界带来持久甚或康德式的“永久和平”。

帝国主义与世界大战的酝酿

1

◎乔治·W·H·布什

一 背景

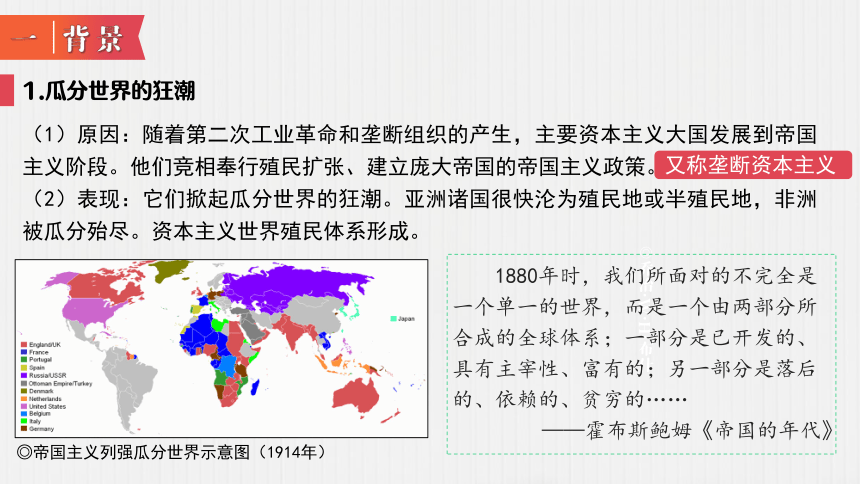

1.瓜分世界的狂潮

(1)原因:随着第二次工业革命和垄断组织的产生,主要资本主义大国发展到帝国主义阶段。他们竞相奉行殖民扩张、建立庞大帝国的帝国主义政策。

(2)表现:它们掀起瓜分世界的狂潮。亚洲诸国很快沦为殖民地或半殖民地,非洲被瓜分殆尽。资本主义世界殖民体系形成。

又称垄断资本主义

◎帝国主义列强瓜分世界示意图(1914年)

1880年时,我们所面对的不完全是一个单一的世界,而是一个由两部分所合成的全球体系;一部分是已开发的、具有主宰性、富有的;另一部分是落后的、依赖的、贫穷的……

——霍布斯鲍姆《帝国的年代》

◎乔治·W·H·布什

2.列强矛盾激化

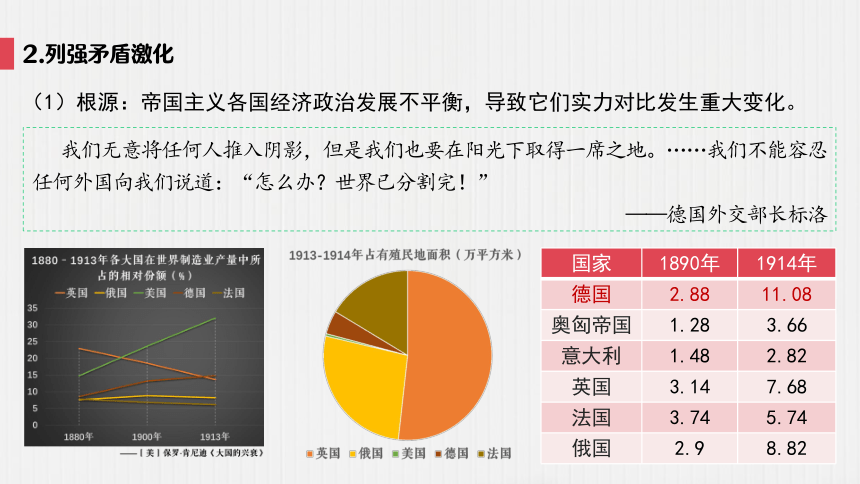

(1)根源:帝国主义各国经济政治发展不平衡,导致它们实力对比发生重大变化。

我们无意将任何人推入阴影,但是我们也要在阳光下取得一席之地。……我们不能容忍任何外国向我们说道:“怎么办?世界已分割完!”

——德国外交部长标洛

国家 1890年 1914年

德国 2.88 11.08

奥匈帝国 1.28 3.66

意大利 1.48 2.82

英国 3.14 7.68

法国 3.74 5.74

俄国 2.9 8.82

◎乔治·W·H·布什

2.列强矛盾激化

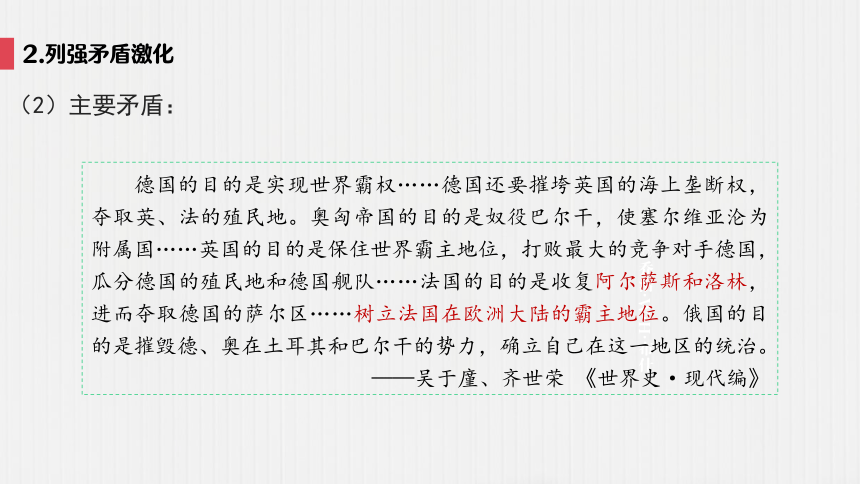

(2)主要矛盾:

德国的目的是实现世界霸权……德国还要摧垮英国的海上垄断权,夺取英、法的殖民地。奥匈帝国的目的是奴役巴尔干,使塞尔维亚沦为附属国……英国的目的是保住世界霸主地位,打败最大的竞争对手德国,瓜分德国的殖民地和德国舰队……法国的目的是收复阿尔萨斯和洛林,进而夺取德国的萨尔区……树立法国在欧洲大陆的霸主地位。俄国的目的是摧毁德、奥在土耳其和巴尔干的势力,确立自己在这一地区的统治。

——吴于廑、齐世荣 《世界史·现代编》

①英国与德国:德国开始寻求在欧洲乃至世界的领导地位,把英国视为“日衰落的国家”,英德矛盾逐渐激化。

②法国与德国:因阿尔萨斯一洛林等领土争端积怨已久,对北非殖民地的争夺剑拔弩张。

③德国与俄国:因不断的贸易摩擦而关系恶化。

④奥匈帝国与俄国:集中在巴尔干半岛,使其成为欧洲“火药桶”。

◎一战前欧洲地图(漫画)

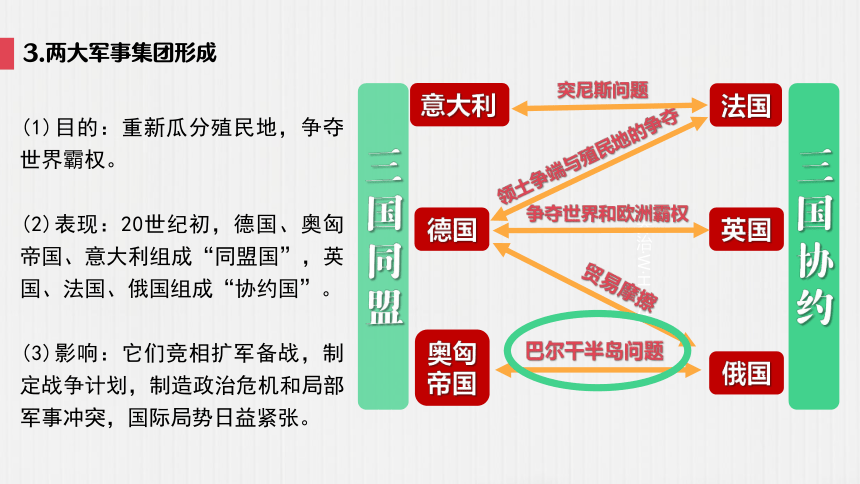

3.两大军事集团形成

(1)目的:重新瓜分殖民地,争夺世界霸权。

(2)表现:20世纪初,德国、奥匈帝国、意大利组成“同盟国”,英国、法国、俄国组成“协约国”。

(3)影响:它们竞相扩军备战,制定战争计划,制造政治危机和局部军事冲突,国际局势日益紧张。

◎乔治·W·H·布什

德国

奥匈帝国

意大利

英国

俄国

法国

领土争端与殖民地的争夺

巴尔干半岛问题

突尼斯问题

争夺世界和欧洲霸权

贸易摩擦

三

国

同

盟

三国协约

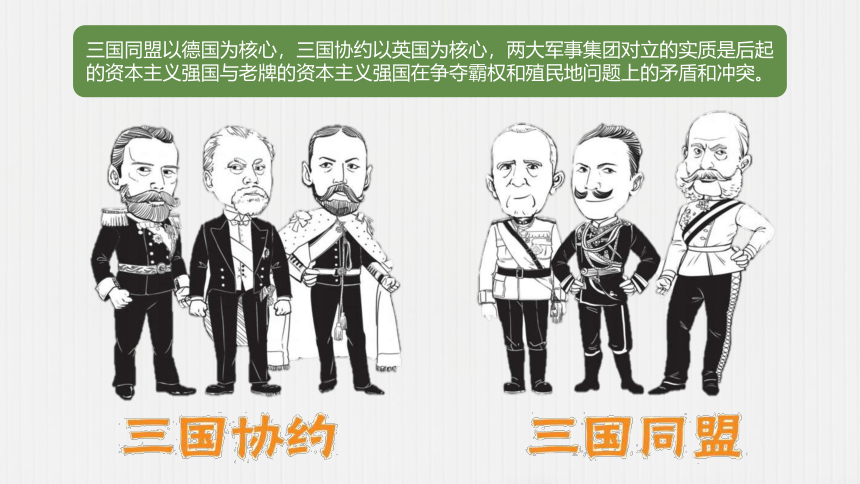

三国同盟以德国为核心,三国协约以英国为核心,两大军事集团对立的实质是后起的资本主义强国与老牌的资本主义强国在争夺霸权和殖民地问题上的矛盾和冲突。

二 战争的爆发

1.导火线:1914年6月28日,奥匈帝国皇储斐迪南大公夫妇在萨拉热窝被塞尔维亚青年普林西普枪杀。两大集团利用这一事件,推波助澜,导致国际局势迅速恶化。

挽救民族危机,促进民族解放

发动战争的借口

◎萨拉热窝事件

战争在收获的季节来到欧洲……年轻人听到这个消息后兴高采烈……哲学家罗素评论说,英国人一般是赞成战争的,法国作家阿兰·福尼尔指出:“战争是美好的、正义的和伟大的。” 当欧洲国家政府正式宣战后,首都的人们在街头跳舞。当先遣队奔赴前线的时候,人们向士兵投以鲜花,希望他们很快凯旋归来。

——里·本特利《新全球史》

1914年6月,奥匈帝国皇储斐迪南大公偕夫人到波斯尼亚检阅军事演习。演习以塞尔维亚为假想敌人,引起塞尔维亚人极大愤怒。

2.全面爆发:1914年7月28日,德国支持奥匈帝国对塞尔维亚宣战。此后,德、俄、法、英相继参战。第一次世界大战爆发。

塞尔维亚所从事的战争是正义的,具有民族解放斗争的性质,但不能改变一战的非正义性。

3.性质:这场战争是列强重新瓜分世界、争夺世界霸权的帝国主义之战。

三 第一次世界大战爆发的原因

(1)根本原因:主要资本主义国家之间经济政治发展的不平衡引起列强对世界市场和世界霸权争夺的矛盾。

(2)主要原因:列强的三大矛盾注重导致两大军事集团形成,并积极扩军备战。

(3)意识形态:军国主义和极端民族主义的泛滥使两大军事集团相互仇视。

(4)导火线:巴尔干半岛问题复杂,萨拉热窝事件引发两大军事集团成员国相继宣战。

(5)客观条件:20世纪的世界已基本上形成一个整体,各国联系日益加强,形成“牵一发而动全身”的局面。

(6)可能条件:科技进步成果和巨大生产力被运用于军事领域,为战争爆发提供了物质基础,使战争能在更大范围内进行,从而形成世界性大战。

(7)现实条件:完成工业革命的主要列强,争夺殖民地的斗争或战争会影响到它们的殖民地或半殖民地,进而影响整个世界。

必然性

可能性

第二次工业革命

推动列强争夺殖民地和世界霸权

产生法德、俄奥、英德三对矛盾

“巴尔干火药桶”和萨拉热窝时间

主要资本主义国家向帝国主义过渡

各国经济政治发展不平衡加剧

形成两大军事集团,疯狂扩军备战

第一次世界大战爆发

民族主义:是近代以来民族在其生存与发展过程中产生的,基于对本民族历史和文化的强烈认同、归属、忠诚的情感与意识,旨在维护本民族权益、实现本民族和民族国家的发展要求的意识形态和社会实践运动。19世纪在欧洲扩散并取得胜利;20世纪在世界范围内全方位多元化发展。

军国主义:是指崇尚武力和军事扩张,将穷兵黩武和侵略扩张作为立国之本,把国家完全置于军事控制之下,使政治、经济、文教等国家生活的各个方面均服务于扩军备战和对外战争的思想和政治制度。第二次世界大战前夕的德国和日本都是军国主义国家的典型。法西斯主义就是在这些国家全面危机时期军国主义的极端表现。

极端民族主义:支持国家对外扩张,鼓吹国民对国家绝对效忠;宣传“民族优越论”,鼓吹本民族利益高于一切,宣称对外扩张是民族利益所在,称本民族利益受到对手损害,煽动民众的仇恨情绪,鼓噪用武力“自卫”,动员民众支持战争。

第一次世界大战

2

◎乔治·W·H·布什

一 三条战线

◎第一次世界大战时欧洲战场形势图(1914-1918年)

这场战争是双方综合国力的较量,延绵过长的战线和阵地战的战争方式,使双方都难以有效突破对方的防线,迅速取胜极为困难。

1.西线:英法军队 德军(决定性战场)

2.东线:德奥联军 俄军

3.南线:奥军 俄军、塞尔维亚军队

◎乔治·W·H·布什

二 战争进程

1.第一阶段:1914—1915年

①1914年,德国进攻法国,双方以150多万兵力在马恩河激战,德国失败,标志其“速决战”计划破产。

②1914年,日本对德国宣战,占领了德国在中国山东半岛的租借地。1915年便向中国提出“二十一条”要求,企图灭亡中国。

◎德皇威廉二世

1914年9月,法、德在西线进行的马恩河战役,是大战中的第一次大规模战略决战,持续8天,双方参战人数150多万,以德军失败结束。这标志着德军速决战的破产,德国必须面对它最不愿面对的东西两线作战的现实,此后战争转入旷日持久的阵地战。

叶落之前你们就能返回故乡

马恩和战役使欧洲西线战事逐渐进入相持阶段。

2.第二阶段:1915-1916年

大战爆发以后,意大利、保加利亚、罗马尼亚和希腊都宣布中立,向交战双方讨价还价。意大利在协约国集团满足其领土要求后,于1915年5月对奥匈帝国宣战,在欧洲战场上增加了第四条战线。保加利亚则在德国满足其对塞尔维亚的领土要求后,于同年9月参加中欧同盟国方面作战。

——王斯德主编《世界通史》(第三编)

①1915—1916年,战争处于胶着状态,意大利在英法的拉拢下,加入协约国一方作战。德奥军队未能摆脱东西两线作战的困境。

②1916年,西线相继发生凡尔登战役和索姆河战役,双方均投入巨大兵力,双方伤亡惨重。同年,英德在日德兰海域进行海战,德国未能突破英国的海上封锁。

一战中规模最大的是索姆河战役。

具有决定意义的一次战役。

◎凡尔登战役一场战斗后德军尸体

◎索姆河战役中的包扎所

1916年的这两次战役使德国死伤了约85万人,英法约死伤95万人。然而,任何一方向前的推进都未超过7英里。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

德军试图造成一个任何部队都无法坚守的死亡区。钢铁碎片、霰弹片和毒气向我们所在的树林、堑壕和掩蔽部铺天盖地袭来,简直在消灭一切……

——法国贝当将军关于凡尔登战役的回忆

“凡尔登绞肉机”

“索姆河地狱”

>25万人

>130万人

◎日德兰海战(绘画)

1916年5月31日至6月1日英、德之间爆发了日德兰海战。这是大战期间最大的一次海战,英国出动约150艘军舰,德国出动约100艘军舰。交战结果,英国的军舰损失数大于德国,但仍掌握着制海权。

——王斯德主编《世界通史》

“日德兰海战”

→无限制潜艇战

3.第三阶段:1917-1918年

(1)1917年,美国和中国参加协约国一方作战。

(2)1918年,俄国退出战争,11月11日,大战以同盟国的失败而结束。

十月革命后

同盟国经济和军事实力在总体上处于劣势,不利于持久作战

大战开始时,美国宣布中立。……美国利用“中立”地位同交战各国大做生意,仅向协约国就提供了约200亿美元的物资和贷款。……当时交战双方都已筋疲力尽,为参与战后分赃和争夺霸权,此时参战正是好时机。于是便利用德国无限制潜艇战攻击了美国商船为理由,在维护公海航行自由的旗帜下,于2月3日宣布对德断交,4月6日对德宣战。

——刘宗绪主编《世界近代史》

此时参战既可轻易获胜、捞取战利品,又有利于夺取世界霸权

中国采用“以工代战”的方式,加入协约国一方参加战争,意图在于收回战后日本攫取的山东主权。

第一次世界大战开始时,双方诸民族都满怀信心地期待着一场短暂而又胜利的战争。但是,他们不久便发现自己卷入了一场持久的、残酷的战争折磨之中,在这场战中损失的财富和伤亡的人数是前所未有的。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

14万华工赴欧洲战场 进行挖战壕修路扫雷

◎14万华工远赴欧洲战场,进行挖战壕修路扫雷

◎一战美国征兵宣传海报

一战后的国际秩序

3

◎乔治·W·H·布什

一 凡尔赛—华盛顿体系

1.体系建立

(1)主要会议:1919年和1921-1922年分别召开巴黎和会与华盛顿会议。

(2)缔结条约:以《凡尔赛条约》和《九国公约》为代表的一系列国际条约。

(3)性质:帝国主义国家按照现有的实力重新瓜分世界的新秩序。

◎巴黎和会签署《凡尔赛条约》

1918年1月8日,美国总统伍德罗·威尔逊提出《世界和平纲领》,即“十四点”原则,其要点为:公开的和平条约,必须公开缔结;领海以外,无论平时或战时,必须保持公海航行的绝对自由;尽可能地消除一切经济壁垒,建立平等的贸易条件;各国军备必须裁减至符合维持国内安全的最低限度;为了大小国家都能相互保证政治独立和领土完整,必须成立一个具有特定盟约的普遍性的国际联盟。

——齐世荣主编《世界通史资料选辑·现代部分》

◎美国总统伍德罗· 威尔逊

◎乔治·W·H·布什

2.主要内容

(1)德国及其盟国承担战争罪责,战败国向战胜国割地赔款,裁减军备,德国的海外殖民地被战胜国瓜分。

→ 体现了巴黎和会的分赃属性

①德国及其各盟国应承担战争罪责

②重新划定德国疆界

③德国放弃其全部海外殖民地

④限制德国军备

废除普遍义务兵制,只能保留10万陆军和少量船舰;不得拥有空军、坦克和潜艇等。

⑤德国须向战胜国支付赔款

1921年总算商量出德国的赔偿总数,德国的马克2260亿,并且在42年内必须赔偿完。后改为1320亿马克,66年还清。

苛刻的条约没有打倒德国,反而激起了复仇心理

(2)承认波兰复国,承认捷克斯洛伐克和南斯拉夫等国家独立。

(3)限制美国、英国、日本等国的海军军备。

(4)中国收回山东主权,但日本保留诸多特权。

(5)列强同意将“门户开放”“机会均等”作为侵略中国的共同原则。

◎华盛顿会议(太平洋会议)

华盛顿会议的目的

解决《凡尔赛合约》未能解决的彼此间关于海军力量对比,以及在远东太平洋地区特别是在中国的利益冲突。

华盛顿会议的结果

废除英日同盟的《四国条约》,限制海军军备的《五国海军条约》,关于中国“门户开放”的《九国公约》,以及中日解决山东问题的条约。

◎“门户开放”

1899年,美国国务卿约翰·海伊训令驻英、俄、德、法、意、日六国大使,向各驻在国政府递交一项照会,即门户开放政策。其基本内容要求六国政府承认以下三项原则:第一,各国在中国任何所谓势力范围或租借地内之通商口岸或投资事业,别国不得加以干涉;第二,中国现行之关税率对于一切所谓势力范围内之口岸装卸一切货物,无论何属国均为适用,其税率应由中国政府征收;第三,势力范围内之任何口岸,对别国船舶不得课以较对本国船舶为高的码头税,势力范围内所敷设、管理或经营的铁路,在运输别国货物时,收费不得较运本国同样的货物为高。

简而言之,在整个中国,列强都有进行贸易的权利。门户开放政策受到列强的普遍欢迎,使列强在侵华步骤上取得暂时一致,避免了列强之间矛盾进一步激化,列强由争夺在华利益转化为在这个问题上相互合作。

华盛顿会议上签订的《九国公约》使美国长期追求的“门户开放”在中国成为现实,它打破了日本对中国的独占,使中国恢复到几个帝国主义国家共同支配的局面。

凡尔赛—华盛顿体系的特点

(1)该体系的基本特点是仍以欧洲,尤其以英法为主导。

(2)体系具有不牢固性、脆弱性。由于帝国主义争夺世界权和殖民地的斗争是不可避免的,这一体系建立在对战败国的掠夺和重新分割殖民地的基础上,稳定只是相对的、暂时的。同时这一体系中包含着战胜国与战败国之间的矛盾、战胜国之间分赃不均的矛盾、帝国主义与殖民地之间的矛盾等诸多矛盾,这些矛盾使这一体系必然不能持久。

(3)体系具有反动性。以“委任统治”的形式瓜分德国的海外殖民地,将德国在中国山东的权益转让给日本等,维护了殖民主义的统治秩序。

(4)体系具有不全面性。出于社会制度的区别,把苏俄排斥在外;出于分赃的目的,排斥了战败国。

全面评价凡尔赛—华盛顿体系

(1)进步性:

①暂时缓和了帝国主义在欧洲、西亚和太平洋地区的矛盾,有利于缓和紧张的国际局势,使世界走向相对稳定的局面。

②改变了欧亚政治格局,促使相对稳定的国际关系出现,有利于20世纪20年代资本主义经济的繁荣。

③这种通过国际会议上的外交争斗与妥协达成相关国际条约来对国际关系进行整体安排的方式,相对于此前帝国主义的同盟竞争和军事对抗来说,无疑是一种历史的进步。

(2)局限性:

①有体现公平原则,帝国主义在许多国际事务的安排上往往出于各自的私利。不仅没有使许多旧有的矛盾从根本上得到解决,而且还滋生了许多新的矛盾,这些矛盾使该体系不能维持长期的稳定。

②建立在宰割战败国和殖民地半殖民地人民的基础之上的,具有反动性和非正义性。

◎乔治·W·H·布什

(1)性质:第一个由主权国家组成的世界性国际组织。

(2)宗旨:促进国际合作和实现世界和平与安全。

(3)地位:是凡尔赛—华盛顿体系的重要组成部分,体现了战后国际秩序。

◎国联总部:日内瓦万国宫

◎讽刺漫画:美国的缺席

二国际联盟

(4)评价:

①国联形成决议的“全体一致”原则,使其失去了对侵略行为采取任何有效行动的可能性;

②英法则将国联作为维护自己既得利益、操纵国际事务的工具;

③苏联和美国这两个具有世界影响的大国没有加入,使国联丧失了坚定的支持力量;削弱了国联的权威。

④开创了国际合作的形式,顺应了世界整体发展的趋势,为后来的国际组织提供了经验教训。

(5)影响:国联在制裁侵略、保卫世界和平方面没有发挥应有的作用。

国联是世界上第一个具有普遍性的国际组织,也是世界上第一个政治性的国际组织。

全面认识国际联盟的建立

(1)从出发点看:美国的倡议迎合了第一次世界大战后各国人民渴望根除战争、保障和平的愿望;为美国介国际事务、争夺世界霸权创造条件。

(2)从进步性看:国联是世界上第一个具有普遍性的国际组织,也是世界上第一个政治性的国际组织,国际联盟在维持国际和平与安全,促进各国之间的国际合作方面起到一定的积极作用,也为联合国的建立奠定了基础。它的出现标志着世界人民反战运动的兴起。

(3)从局限性看:一方面,美国和苏联这两个具有世界影响的大国没有参加,严重削弱了国联的权威性。另一方面,国际联盟沦为了英法维护其既得利益的工具,最终未能制裁侵略、保护世界和平。

◎乔治·W·H·布什

三 第一次世界大战的影响

1.带来灾难

第一次世界大战给全人类带来了深重灾难。

4年零3个月

历时

31个国家

15亿人

参与国家

新式武器

飞机、潜水艇

坦克、无线电

战争历时 4年零3个月(1914.7—1918.11.11)

参战国家 三十多个国家

战争范围 14个国家的400万平方千米以上土地

卷入人口 超过15亿

参战人员 7000多万

伤亡人员 3000多万,另有1000万人因饥饿和瘟疫死去

经济损失 3400多亿美元

法国每3名军人里面,恐怕只有一人能够毫发无损地打完这场大战。

英国整整失去了一代人,50万名30岁以下的男子在大战中身亡,其中尤以上层阶级损失最重。1914年从军的牛津、剑桥学生,25岁以下者半数不幸为国捐躯。

德国损失人数虽然远超过法国,但由于它军事年龄总人口高出更多,死亡比例就比较小了13%。

比起来,美国的损失显然少得多(美军阵亡人数11.6万名,英国近80万,法国160万,德国180万),但同样可以证明西线战事的残酷,因为这是美军唯一参与的战区。

——摘自霍布斯鲍姆《极端的年代:1914~1991》

◎凡尔登阵亡士兵墓地

2.殖民体系

削弱了帝国主义和殖民主义力量,动摇了欧洲的世界优势地位,促进了殖民地半殖民地国家的民族觉醒。

第一次世界大战进一步促进了殖民地半殖民地民族解放运动的发展。战争期间,帝国主义宗主国忙于互相撕杀,暂时放松了对殖民地半殖民地的控制,它们的民族工业得以乘隙发展,民族资产阶级和无产阶级的队伍也随之壮大起来,成为反对帝国主义的重要的政治力量和社会力量。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史·现代编》

战后参战国家发生了什么变化?

3.国际格局

美国的参战和俄国十月革命的胜利,开始改变以欧洲为中心的国际格局。

参战国 目的 结果

德国 取代英国,实现世界霸权,企图建立一个从北海、波罗的海到亚得里亚海的日耳曼帝国

奥匈 帝国 占领巴尔干,取得亚得里亚海、爱琴海的出口,扩大成三元帝国

英国 保住老牌帝国的地位,打败德国,夺取更多殖民地,在近东肢解奥斯曼帝国

法国 为普法战争雪耻,夺回阿尔萨斯洛林,夺取德国萨尔区的殖民地,重新成为欧洲霸主

沙俄 瓦解德国和土耳其在巴尔干的势力,建立“大斯拉夫帝国”

海外殖民地被瓜分,面临巨额战争赔款,国内经济崩溃,发展受到限制

帝国解体

由债权国变为债务国,战后经济长期低靡,对殖民地的控制能力大大减弱

人员、经济损失惨重,国际地位大大下降

因爆发革命退出一战,帝国被摧毁,十月革命后建立社会主义国家

战争反思——从先进科技到屠杀工具

4.爱好和平

改变了人们的观念,反对战争、要求和平的运动日益高涨。

◎雷马克小说《西线无战事》

◎海明威小说《永别了武器》

1916年英国宣布征兵后,有16500人拒绝服兵役……前线士兵中也有高昂的反战情绪。1917年5月底,法国西线士兵的哗变扩大,3万多名法国士兵离开战壕,回到后方,……在一个城市,哗变者宣布成立反战政府。尽管哗变被残酷镇压,但还是不断扩大。

——徐蓝《第一次世界大战与欧美和平运动的发展》

这不是和平,这是20年的休战。

——法国元帅福煦

决策机制的缺陷,国际关系的矛盾,致使战后国际秩序没有带来真正的和平,反而孕育着另一场大战。

课堂小结

帝国主义政治、经济发展不平衡

两大军事集团形成

萨拉热窝事件

第一次世界大战

西线:英法对德

东线:德奥对俄

南线:奥匈对俄

结果及影响

战后国际秩序

国际力量对比

凡尔赛—华盛顿体系

帝国主义力量削弱

殖民地半殖民地觉醒

反战和平运动高涨

随堂练习

1.现代交通和信息技术的出现,不仅远没有实现四海之内皆兄弟,反而加深了分歧,这说明20世纪初的第一次世界大战得以爆发的前提是( )

A.资本主义经济发展的不平衡

B.社会生产力的迅速发展

C.科学技术的突飞猛进

D.资本主义世界体系的建立

随堂练习

2.第一次世界大战期间,协约国联军总司令法国元帅福煦称赞华工“是第一流的工人,也是出色士兵的材料。他们在现代炮火下,可以忍受任何艰难,保质保量地完成各种任务”。材料主要说明了( )

A.赴法华工的表现大大提高了中国的国际地位

B.赴法华工为协约国赢得战争胜利作出了贡献

C.中国的参战是协约国赢得战争的主要原因

D.中国参加了第一次世界大战并收回了一些主权和利益

随堂练习

3.《凡尔赛和约》签订后,法国元帅福煦说:“这不是和平,这是20年的休战。”这主要是因为《凡尔赛和约》( )

A.引发了欧洲的无产阶级革命运动

B.企图扼杀俄国新生的苏维埃政权

C.导致亚、非、拉民族独立运动的高涨

D.没有消除战胜国与战败国的矛盾

随堂练习

4.英美两国是盟友,有着特殊关系:共享基本价值观,几乎同文同宗。但在下列国际事务中,英美态度不一致的地方是( )

A.国际联盟领导权问题

B.日本归还中国山东问题

C.限制德国海军军备问题

D.德国赔款问题

随堂练习

5.《九国公约》中的下列哪项规定最能反映华盛顿会议上列强的本质

意图( )

A.尊重中国之主权与独立及领土与行政之完整

B.不得因中国状况……而减少友邦人民之权利……

C.施用各种之权势,以期切实设立并维持各国在中国全境之商务实业机会均等之原则

D.给予中国无碍之机会,以发展并维持一有力巩固之政府

第一次世界大战与战后国际秩序

必修下

中外历史纲要

第14课

课程标准:通过了解两次世界大战,理解20世纪上半期国际秩序的变动。

本单元时间轴

课堂导入

1919年德国民众在国会大厦前抗议巴黎和会结果。

1919年5月4日,三千多学生在北京天安门前集合并举行游行示威,反对巴黎和会强加给中国的不平等条约。

巴黎和会为何引发了战胜国中国和战败国德国的同时不满。

课堂导入

巴黎和会是指1919年在巴黎凡尔赛宫召开的第一次世界大战后的和平会议,会上战胜国代表签订了《对德和约》,通称《凡尔赛和约》,摘取部分有关德国和中国的内容如下:

1、确定战后德国的新疆界,德国失去1/8领土,人口减少1/10。

2、德国放弃其一切海外殖民地及领地。把德国在中国山东的一切非法权益和胶州湾租借地全部移交给日本。

3、限制德国的军备及确定德国的战争赔款。

——《大学世界史》王斯德主编

◎巴黎和会上英、美、法等国的领袖们

◎一战中搬运炮弹的华工

课堂导入

①巴黎和会中为什么可以完全牺牲中国和德国的利益?

②判断巴黎和会是一场什么性质的会议?

③重新给巴黎和会起个名字,你会如何描述?

第一次世界大战持续4年零3个月,33个国家参战,15亿以上的人口卷入这场战争;大约900万人战死,2000多万人受伤,350万人终身残疾。

“凡尔赛-华盛顿体系”在建立之时曾被人们寄予厚望,希望它能够从此一劳永逸地“终结战争”,为欧洲、为世界带来持久甚或康德式的“永久和平”。

帝国主义与世界大战的酝酿

1

◎乔治·W·H·布什

一 背景

1.瓜分世界的狂潮

(1)原因:随着第二次工业革命和垄断组织的产生,主要资本主义大国发展到帝国主义阶段。他们竞相奉行殖民扩张、建立庞大帝国的帝国主义政策。

(2)表现:它们掀起瓜分世界的狂潮。亚洲诸国很快沦为殖民地或半殖民地,非洲被瓜分殆尽。资本主义世界殖民体系形成。

又称垄断资本主义

◎帝国主义列强瓜分世界示意图(1914年)

1880年时,我们所面对的不完全是一个单一的世界,而是一个由两部分所合成的全球体系;一部分是已开发的、具有主宰性、富有的;另一部分是落后的、依赖的、贫穷的……

——霍布斯鲍姆《帝国的年代》

◎乔治·W·H·布什

2.列强矛盾激化

(1)根源:帝国主义各国经济政治发展不平衡,导致它们实力对比发生重大变化。

我们无意将任何人推入阴影,但是我们也要在阳光下取得一席之地。……我们不能容忍任何外国向我们说道:“怎么办?世界已分割完!”

——德国外交部长标洛

国家 1890年 1914年

德国 2.88 11.08

奥匈帝国 1.28 3.66

意大利 1.48 2.82

英国 3.14 7.68

法国 3.74 5.74

俄国 2.9 8.82

◎乔治·W·H·布什

2.列强矛盾激化

(2)主要矛盾:

德国的目的是实现世界霸权……德国还要摧垮英国的海上垄断权,夺取英、法的殖民地。奥匈帝国的目的是奴役巴尔干,使塞尔维亚沦为附属国……英国的目的是保住世界霸主地位,打败最大的竞争对手德国,瓜分德国的殖民地和德国舰队……法国的目的是收复阿尔萨斯和洛林,进而夺取德国的萨尔区……树立法国在欧洲大陆的霸主地位。俄国的目的是摧毁德、奥在土耳其和巴尔干的势力,确立自己在这一地区的统治。

——吴于廑、齐世荣 《世界史·现代编》

①英国与德国:德国开始寻求在欧洲乃至世界的领导地位,把英国视为“日衰落的国家”,英德矛盾逐渐激化。

②法国与德国:因阿尔萨斯一洛林等领土争端积怨已久,对北非殖民地的争夺剑拔弩张。

③德国与俄国:因不断的贸易摩擦而关系恶化。

④奥匈帝国与俄国:集中在巴尔干半岛,使其成为欧洲“火药桶”。

◎一战前欧洲地图(漫画)

3.两大军事集团形成

(1)目的:重新瓜分殖民地,争夺世界霸权。

(2)表现:20世纪初,德国、奥匈帝国、意大利组成“同盟国”,英国、法国、俄国组成“协约国”。

(3)影响:它们竞相扩军备战,制定战争计划,制造政治危机和局部军事冲突,国际局势日益紧张。

◎乔治·W·H·布什

德国

奥匈帝国

意大利

英国

俄国

法国

领土争端与殖民地的争夺

巴尔干半岛问题

突尼斯问题

争夺世界和欧洲霸权

贸易摩擦

三

国

同

盟

三国协约

三国同盟以德国为核心,三国协约以英国为核心,两大军事集团对立的实质是后起的资本主义强国与老牌的资本主义强国在争夺霸权和殖民地问题上的矛盾和冲突。

二 战争的爆发

1.导火线:1914年6月28日,奥匈帝国皇储斐迪南大公夫妇在萨拉热窝被塞尔维亚青年普林西普枪杀。两大集团利用这一事件,推波助澜,导致国际局势迅速恶化。

挽救民族危机,促进民族解放

发动战争的借口

◎萨拉热窝事件

战争在收获的季节来到欧洲……年轻人听到这个消息后兴高采烈……哲学家罗素评论说,英国人一般是赞成战争的,法国作家阿兰·福尼尔指出:“战争是美好的、正义的和伟大的。” 当欧洲国家政府正式宣战后,首都的人们在街头跳舞。当先遣队奔赴前线的时候,人们向士兵投以鲜花,希望他们很快凯旋归来。

——里·本特利《新全球史》

1914年6月,奥匈帝国皇储斐迪南大公偕夫人到波斯尼亚检阅军事演习。演习以塞尔维亚为假想敌人,引起塞尔维亚人极大愤怒。

2.全面爆发:1914年7月28日,德国支持奥匈帝国对塞尔维亚宣战。此后,德、俄、法、英相继参战。第一次世界大战爆发。

塞尔维亚所从事的战争是正义的,具有民族解放斗争的性质,但不能改变一战的非正义性。

3.性质:这场战争是列强重新瓜分世界、争夺世界霸权的帝国主义之战。

三 第一次世界大战爆发的原因

(1)根本原因:主要资本主义国家之间经济政治发展的不平衡引起列强对世界市场和世界霸权争夺的矛盾。

(2)主要原因:列强的三大矛盾注重导致两大军事集团形成,并积极扩军备战。

(3)意识形态:军国主义和极端民族主义的泛滥使两大军事集团相互仇视。

(4)导火线:巴尔干半岛问题复杂,萨拉热窝事件引发两大军事集团成员国相继宣战。

(5)客观条件:20世纪的世界已基本上形成一个整体,各国联系日益加强,形成“牵一发而动全身”的局面。

(6)可能条件:科技进步成果和巨大生产力被运用于军事领域,为战争爆发提供了物质基础,使战争能在更大范围内进行,从而形成世界性大战。

(7)现实条件:完成工业革命的主要列强,争夺殖民地的斗争或战争会影响到它们的殖民地或半殖民地,进而影响整个世界。

必然性

可能性

第二次工业革命

推动列强争夺殖民地和世界霸权

产生法德、俄奥、英德三对矛盾

“巴尔干火药桶”和萨拉热窝时间

主要资本主义国家向帝国主义过渡

各国经济政治发展不平衡加剧

形成两大军事集团,疯狂扩军备战

第一次世界大战爆发

民族主义:是近代以来民族在其生存与发展过程中产生的,基于对本民族历史和文化的强烈认同、归属、忠诚的情感与意识,旨在维护本民族权益、实现本民族和民族国家的发展要求的意识形态和社会实践运动。19世纪在欧洲扩散并取得胜利;20世纪在世界范围内全方位多元化发展。

军国主义:是指崇尚武力和军事扩张,将穷兵黩武和侵略扩张作为立国之本,把国家完全置于军事控制之下,使政治、经济、文教等国家生活的各个方面均服务于扩军备战和对外战争的思想和政治制度。第二次世界大战前夕的德国和日本都是军国主义国家的典型。法西斯主义就是在这些国家全面危机时期军国主义的极端表现。

极端民族主义:支持国家对外扩张,鼓吹国民对国家绝对效忠;宣传“民族优越论”,鼓吹本民族利益高于一切,宣称对外扩张是民族利益所在,称本民族利益受到对手损害,煽动民众的仇恨情绪,鼓噪用武力“自卫”,动员民众支持战争。

第一次世界大战

2

◎乔治·W·H·布什

一 三条战线

◎第一次世界大战时欧洲战场形势图(1914-1918年)

这场战争是双方综合国力的较量,延绵过长的战线和阵地战的战争方式,使双方都难以有效突破对方的防线,迅速取胜极为困难。

1.西线:英法军队 德军(决定性战场)

2.东线:德奥联军 俄军

3.南线:奥军 俄军、塞尔维亚军队

◎乔治·W·H·布什

二 战争进程

1.第一阶段:1914—1915年

①1914年,德国进攻法国,双方以150多万兵力在马恩河激战,德国失败,标志其“速决战”计划破产。

②1914年,日本对德国宣战,占领了德国在中国山东半岛的租借地。1915年便向中国提出“二十一条”要求,企图灭亡中国。

◎德皇威廉二世

1914年9月,法、德在西线进行的马恩河战役,是大战中的第一次大规模战略决战,持续8天,双方参战人数150多万,以德军失败结束。这标志着德军速决战的破产,德国必须面对它最不愿面对的东西两线作战的现实,此后战争转入旷日持久的阵地战。

叶落之前你们就能返回故乡

马恩和战役使欧洲西线战事逐渐进入相持阶段。

2.第二阶段:1915-1916年

大战爆发以后,意大利、保加利亚、罗马尼亚和希腊都宣布中立,向交战双方讨价还价。意大利在协约国集团满足其领土要求后,于1915年5月对奥匈帝国宣战,在欧洲战场上增加了第四条战线。保加利亚则在德国满足其对塞尔维亚的领土要求后,于同年9月参加中欧同盟国方面作战。

——王斯德主编《世界通史》(第三编)

①1915—1916年,战争处于胶着状态,意大利在英法的拉拢下,加入协约国一方作战。德奥军队未能摆脱东西两线作战的困境。

②1916年,西线相继发生凡尔登战役和索姆河战役,双方均投入巨大兵力,双方伤亡惨重。同年,英德在日德兰海域进行海战,德国未能突破英国的海上封锁。

一战中规模最大的是索姆河战役。

具有决定意义的一次战役。

◎凡尔登战役一场战斗后德军尸体

◎索姆河战役中的包扎所

1916年的这两次战役使德国死伤了约85万人,英法约死伤95万人。然而,任何一方向前的推进都未超过7英里。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

德军试图造成一个任何部队都无法坚守的死亡区。钢铁碎片、霰弹片和毒气向我们所在的树林、堑壕和掩蔽部铺天盖地袭来,简直在消灭一切……

——法国贝当将军关于凡尔登战役的回忆

“凡尔登绞肉机”

“索姆河地狱”

>25万人

>130万人

◎日德兰海战(绘画)

1916年5月31日至6月1日英、德之间爆发了日德兰海战。这是大战期间最大的一次海战,英国出动约150艘军舰,德国出动约100艘军舰。交战结果,英国的军舰损失数大于德国,但仍掌握着制海权。

——王斯德主编《世界通史》

“日德兰海战”

→无限制潜艇战

3.第三阶段:1917-1918年

(1)1917年,美国和中国参加协约国一方作战。

(2)1918年,俄国退出战争,11月11日,大战以同盟国的失败而结束。

十月革命后

同盟国经济和军事实力在总体上处于劣势,不利于持久作战

大战开始时,美国宣布中立。……美国利用“中立”地位同交战各国大做生意,仅向协约国就提供了约200亿美元的物资和贷款。……当时交战双方都已筋疲力尽,为参与战后分赃和争夺霸权,此时参战正是好时机。于是便利用德国无限制潜艇战攻击了美国商船为理由,在维护公海航行自由的旗帜下,于2月3日宣布对德断交,4月6日对德宣战。

——刘宗绪主编《世界近代史》

此时参战既可轻易获胜、捞取战利品,又有利于夺取世界霸权

中国采用“以工代战”的方式,加入协约国一方参加战争,意图在于收回战后日本攫取的山东主权。

第一次世界大战开始时,双方诸民族都满怀信心地期待着一场短暂而又胜利的战争。但是,他们不久便发现自己卷入了一场持久的、残酷的战争折磨之中,在这场战中损失的财富和伤亡的人数是前所未有的。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

14万华工赴欧洲战场 进行挖战壕修路扫雷

◎14万华工远赴欧洲战场,进行挖战壕修路扫雷

◎一战美国征兵宣传海报

一战后的国际秩序

3

◎乔治·W·H·布什

一 凡尔赛—华盛顿体系

1.体系建立

(1)主要会议:1919年和1921-1922年分别召开巴黎和会与华盛顿会议。

(2)缔结条约:以《凡尔赛条约》和《九国公约》为代表的一系列国际条约。

(3)性质:帝国主义国家按照现有的实力重新瓜分世界的新秩序。

◎巴黎和会签署《凡尔赛条约》

1918年1月8日,美国总统伍德罗·威尔逊提出《世界和平纲领》,即“十四点”原则,其要点为:公开的和平条约,必须公开缔结;领海以外,无论平时或战时,必须保持公海航行的绝对自由;尽可能地消除一切经济壁垒,建立平等的贸易条件;各国军备必须裁减至符合维持国内安全的最低限度;为了大小国家都能相互保证政治独立和领土完整,必须成立一个具有特定盟约的普遍性的国际联盟。

——齐世荣主编《世界通史资料选辑·现代部分》

◎美国总统伍德罗· 威尔逊

◎乔治·W·H·布什

2.主要内容

(1)德国及其盟国承担战争罪责,战败国向战胜国割地赔款,裁减军备,德国的海外殖民地被战胜国瓜分。

→ 体现了巴黎和会的分赃属性

①德国及其各盟国应承担战争罪责

②重新划定德国疆界

③德国放弃其全部海外殖民地

④限制德国军备

废除普遍义务兵制,只能保留10万陆军和少量船舰;不得拥有空军、坦克和潜艇等。

⑤德国须向战胜国支付赔款

1921年总算商量出德国的赔偿总数,德国的马克2260亿,并且在42年内必须赔偿完。后改为1320亿马克,66年还清。

苛刻的条约没有打倒德国,反而激起了复仇心理

(2)承认波兰复国,承认捷克斯洛伐克和南斯拉夫等国家独立。

(3)限制美国、英国、日本等国的海军军备。

(4)中国收回山东主权,但日本保留诸多特权。

(5)列强同意将“门户开放”“机会均等”作为侵略中国的共同原则。

◎华盛顿会议(太平洋会议)

华盛顿会议的目的

解决《凡尔赛合约》未能解决的彼此间关于海军力量对比,以及在远东太平洋地区特别是在中国的利益冲突。

华盛顿会议的结果

废除英日同盟的《四国条约》,限制海军军备的《五国海军条约》,关于中国“门户开放”的《九国公约》,以及中日解决山东问题的条约。

◎“门户开放”

1899年,美国国务卿约翰·海伊训令驻英、俄、德、法、意、日六国大使,向各驻在国政府递交一项照会,即门户开放政策。其基本内容要求六国政府承认以下三项原则:第一,各国在中国任何所谓势力范围或租借地内之通商口岸或投资事业,别国不得加以干涉;第二,中国现行之关税率对于一切所谓势力范围内之口岸装卸一切货物,无论何属国均为适用,其税率应由中国政府征收;第三,势力范围内之任何口岸,对别国船舶不得课以较对本国船舶为高的码头税,势力范围内所敷设、管理或经营的铁路,在运输别国货物时,收费不得较运本国同样的货物为高。

简而言之,在整个中国,列强都有进行贸易的权利。门户开放政策受到列强的普遍欢迎,使列强在侵华步骤上取得暂时一致,避免了列强之间矛盾进一步激化,列强由争夺在华利益转化为在这个问题上相互合作。

华盛顿会议上签订的《九国公约》使美国长期追求的“门户开放”在中国成为现实,它打破了日本对中国的独占,使中国恢复到几个帝国主义国家共同支配的局面。

凡尔赛—华盛顿体系的特点

(1)该体系的基本特点是仍以欧洲,尤其以英法为主导。

(2)体系具有不牢固性、脆弱性。由于帝国主义争夺世界权和殖民地的斗争是不可避免的,这一体系建立在对战败国的掠夺和重新分割殖民地的基础上,稳定只是相对的、暂时的。同时这一体系中包含着战胜国与战败国之间的矛盾、战胜国之间分赃不均的矛盾、帝国主义与殖民地之间的矛盾等诸多矛盾,这些矛盾使这一体系必然不能持久。

(3)体系具有反动性。以“委任统治”的形式瓜分德国的海外殖民地,将德国在中国山东的权益转让给日本等,维护了殖民主义的统治秩序。

(4)体系具有不全面性。出于社会制度的区别,把苏俄排斥在外;出于分赃的目的,排斥了战败国。

全面评价凡尔赛—华盛顿体系

(1)进步性:

①暂时缓和了帝国主义在欧洲、西亚和太平洋地区的矛盾,有利于缓和紧张的国际局势,使世界走向相对稳定的局面。

②改变了欧亚政治格局,促使相对稳定的国际关系出现,有利于20世纪20年代资本主义经济的繁荣。

③这种通过国际会议上的外交争斗与妥协达成相关国际条约来对国际关系进行整体安排的方式,相对于此前帝国主义的同盟竞争和军事对抗来说,无疑是一种历史的进步。

(2)局限性:

①有体现公平原则,帝国主义在许多国际事务的安排上往往出于各自的私利。不仅没有使许多旧有的矛盾从根本上得到解决,而且还滋生了许多新的矛盾,这些矛盾使该体系不能维持长期的稳定。

②建立在宰割战败国和殖民地半殖民地人民的基础之上的,具有反动性和非正义性。

◎乔治·W·H·布什

(1)性质:第一个由主权国家组成的世界性国际组织。

(2)宗旨:促进国际合作和实现世界和平与安全。

(3)地位:是凡尔赛—华盛顿体系的重要组成部分,体现了战后国际秩序。

◎国联总部:日内瓦万国宫

◎讽刺漫画:美国的缺席

二国际联盟

(4)评价:

①国联形成决议的“全体一致”原则,使其失去了对侵略行为采取任何有效行动的可能性;

②英法则将国联作为维护自己既得利益、操纵国际事务的工具;

③苏联和美国这两个具有世界影响的大国没有加入,使国联丧失了坚定的支持力量;削弱了国联的权威。

④开创了国际合作的形式,顺应了世界整体发展的趋势,为后来的国际组织提供了经验教训。

(5)影响:国联在制裁侵略、保卫世界和平方面没有发挥应有的作用。

国联是世界上第一个具有普遍性的国际组织,也是世界上第一个政治性的国际组织。

全面认识国际联盟的建立

(1)从出发点看:美国的倡议迎合了第一次世界大战后各国人民渴望根除战争、保障和平的愿望;为美国介国际事务、争夺世界霸权创造条件。

(2)从进步性看:国联是世界上第一个具有普遍性的国际组织,也是世界上第一个政治性的国际组织,国际联盟在维持国际和平与安全,促进各国之间的国际合作方面起到一定的积极作用,也为联合国的建立奠定了基础。它的出现标志着世界人民反战运动的兴起。

(3)从局限性看:一方面,美国和苏联这两个具有世界影响的大国没有参加,严重削弱了国联的权威性。另一方面,国际联盟沦为了英法维护其既得利益的工具,最终未能制裁侵略、保护世界和平。

◎乔治·W·H·布什

三 第一次世界大战的影响

1.带来灾难

第一次世界大战给全人类带来了深重灾难。

4年零3个月

历时

31个国家

15亿人

参与国家

新式武器

飞机、潜水艇

坦克、无线电

战争历时 4年零3个月(1914.7—1918.11.11)

参战国家 三十多个国家

战争范围 14个国家的400万平方千米以上土地

卷入人口 超过15亿

参战人员 7000多万

伤亡人员 3000多万,另有1000万人因饥饿和瘟疫死去

经济损失 3400多亿美元

法国每3名军人里面,恐怕只有一人能够毫发无损地打完这场大战。

英国整整失去了一代人,50万名30岁以下的男子在大战中身亡,其中尤以上层阶级损失最重。1914年从军的牛津、剑桥学生,25岁以下者半数不幸为国捐躯。

德国损失人数虽然远超过法国,但由于它军事年龄总人口高出更多,死亡比例就比较小了13%。

比起来,美国的损失显然少得多(美军阵亡人数11.6万名,英国近80万,法国160万,德国180万),但同样可以证明西线战事的残酷,因为这是美军唯一参与的战区。

——摘自霍布斯鲍姆《极端的年代:1914~1991》

◎凡尔登阵亡士兵墓地

2.殖民体系

削弱了帝国主义和殖民主义力量,动摇了欧洲的世界优势地位,促进了殖民地半殖民地国家的民族觉醒。

第一次世界大战进一步促进了殖民地半殖民地民族解放运动的发展。战争期间,帝国主义宗主国忙于互相撕杀,暂时放松了对殖民地半殖民地的控制,它们的民族工业得以乘隙发展,民族资产阶级和无产阶级的队伍也随之壮大起来,成为反对帝国主义的重要的政治力量和社会力量。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史·现代编》

战后参战国家发生了什么变化?

3.国际格局

美国的参战和俄国十月革命的胜利,开始改变以欧洲为中心的国际格局。

参战国 目的 结果

德国 取代英国,实现世界霸权,企图建立一个从北海、波罗的海到亚得里亚海的日耳曼帝国

奥匈 帝国 占领巴尔干,取得亚得里亚海、爱琴海的出口,扩大成三元帝国

英国 保住老牌帝国的地位,打败德国,夺取更多殖民地,在近东肢解奥斯曼帝国

法国 为普法战争雪耻,夺回阿尔萨斯洛林,夺取德国萨尔区的殖民地,重新成为欧洲霸主

沙俄 瓦解德国和土耳其在巴尔干的势力,建立“大斯拉夫帝国”

海外殖民地被瓜分,面临巨额战争赔款,国内经济崩溃,发展受到限制

帝国解体

由债权国变为债务国,战后经济长期低靡,对殖民地的控制能力大大减弱

人员、经济损失惨重,国际地位大大下降

因爆发革命退出一战,帝国被摧毁,十月革命后建立社会主义国家

战争反思——从先进科技到屠杀工具

4.爱好和平

改变了人们的观念,反对战争、要求和平的运动日益高涨。

◎雷马克小说《西线无战事》

◎海明威小说《永别了武器》

1916年英国宣布征兵后,有16500人拒绝服兵役……前线士兵中也有高昂的反战情绪。1917年5月底,法国西线士兵的哗变扩大,3万多名法国士兵离开战壕,回到后方,……在一个城市,哗变者宣布成立反战政府。尽管哗变被残酷镇压,但还是不断扩大。

——徐蓝《第一次世界大战与欧美和平运动的发展》

这不是和平,这是20年的休战。

——法国元帅福煦

决策机制的缺陷,国际关系的矛盾,致使战后国际秩序没有带来真正的和平,反而孕育着另一场大战。

课堂小结

帝国主义政治、经济发展不平衡

两大军事集团形成

萨拉热窝事件

第一次世界大战

西线:英法对德

东线:德奥对俄

南线:奥匈对俄

结果及影响

战后国际秩序

国际力量对比

凡尔赛—华盛顿体系

帝国主义力量削弱

殖民地半殖民地觉醒

反战和平运动高涨

随堂练习

1.现代交通和信息技术的出现,不仅远没有实现四海之内皆兄弟,反而加深了分歧,这说明20世纪初的第一次世界大战得以爆发的前提是( )

A.资本主义经济发展的不平衡

B.社会生产力的迅速发展

C.科学技术的突飞猛进

D.资本主义世界体系的建立

随堂练习

2.第一次世界大战期间,协约国联军总司令法国元帅福煦称赞华工“是第一流的工人,也是出色士兵的材料。他们在现代炮火下,可以忍受任何艰难,保质保量地完成各种任务”。材料主要说明了( )

A.赴法华工的表现大大提高了中国的国际地位

B.赴法华工为协约国赢得战争胜利作出了贡献

C.中国的参战是协约国赢得战争的主要原因

D.中国参加了第一次世界大战并收回了一些主权和利益

随堂练习

3.《凡尔赛和约》签订后,法国元帅福煦说:“这不是和平,这是20年的休战。”这主要是因为《凡尔赛和约》( )

A.引发了欧洲的无产阶级革命运动

B.企图扼杀俄国新生的苏维埃政权

C.导致亚、非、拉民族独立运动的高涨

D.没有消除战胜国与战败国的矛盾

随堂练习

4.英美两国是盟友,有着特殊关系:共享基本价值观,几乎同文同宗。但在下列国际事务中,英美态度不一致的地方是( )

A.国际联盟领导权问题

B.日本归还中国山东问题

C.限制德国海军军备问题

D.德国赔款问题

随堂练习

5.《九国公约》中的下列哪项规定最能反映华盛顿会议上列强的本质

意图( )

A.尊重中国之主权与独立及领土与行政之完整

B.不得因中国状况……而减少友邦人民之权利……

C.施用各种之权势,以期切实设立并维持各国在中国全境之商务实业机会均等之原则

D.给予中国无碍之机会,以发展并维持一有力巩固之政府

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体