浙江省杭州市五年(2018-2022)中考语文真题分题型分层汇编-04古诗文阅读(含解析)

文档属性

| 名称 | 浙江省杭州市五年(2018-2022)中考语文真题分题型分层汇编-04古诗文阅读(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 133.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-24 19:04:12 | ||

图片预览

文档简介

浙江省杭州市五年(2018-2022)中考语文真题分题型分层汇编-04古诗文阅读

一、诗歌鉴赏

(2018·浙江杭州·中考真题)阅读下面两首古诗,完成问题。

夏日田园杂兴十二绝(其一)

[宋]范成大

梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀。

日长篱落无人过,惟有蜻蜓蛱蝶飞。

春暮西园

[明]高启

绿池芳草满晴波,春色都从雨里过。

知是人家花落尽,菜畦今日蝶来多。

【注】①本诗描写的是江南农历四月农忙时节的情景。②蛱蝶:蝴蝶。

1.范诗通过“梅子金黄”“杏子肥”“__________”等词语,写出了江南农村初夏的景象;高诗中“___”三字,凸显了暮春季节的特点。

2.两首诗的后两句都运用了衬托手法,请作分析。

3.(2019·浙江杭州·中考真题)阅读下面这首古诗,回答问题。

西溪独泛

[唐]皎然

道情何所寄,素舸①漫流间。

真性怜高鹤,无名羡野山。

经寒丛竹秀,人静片云闲。

泛泛谁为侣,唯应②共月还。

【注释】①素舸:不加装饰的船。②唯应:只有。

(1)作者通过写高鹤、野山、秀竹、闲云等景物,营造了 的氛围。

(2)本诗尾联与王维《竹里馆》“深林人不知,明月来相照”在情感表达上相似,请加以赏析。

(2020·浙江杭州·统考中考真题)温习课内所学,完成古诗赏析任务。

(甲)闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

[唐]李白

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

(乙)于郡城送明卿之江西

[明]李攀龙

青枫飒飒雨凄凄,秋色遥看入楚迷。

谁向孤舟怜逐客,白云相送大江西。

[知背景]

甲诗略。

乙诗:吴国伦字明卿,因违忤奸相严嵩,被贬至江西(古属楚地);当时诗人正在郡城济南养病,吴国伦赴江西途经济南时,诗人写下这首诗为其送行。

[析场景]

甲诗首句以暮春时节漂泊无依的“杨花”和啼声哀切的“子规”,营造了悲惋的氛围,流露出诗人叹飘零、感离恨的特定心情。

4.乙诗前两句:

[赏写法]

甲诗后两句,想象奇特,诗人将自己的“愁心”寄托于“明月”这一意象。以明月随君到夜郎,表达对朋友的牵挂;借“明月”光明的形象表示对朋友的理解和支持。

5.乙诗后两句:

二、课外阅读

(2018·浙江杭州·中考真题)姚长子墓志铭

[明]张岱

姚长子者,山阴王氏佣也。嘉靖间,倭寇绍兴,由诸暨掩至鉴湖铺。长子方踞稻床打稻,见倭至,持稻叉与斗。被擒,以藤贯其肩,嘱长子曰:“引至舟山放侬。”长子误以为吴氏之州山也。道柯山,逾柯岭,至化人坛。自计曰:“化人坛四面皆水断前后两桥则死地矣盍诱倭入?”乃私语乡人曰:“吾诱贼入化人坛矣,若辈亟往断前桥,俟倭过,即断后桥,则倭可擒矣。”及抵化人坛,前后桥断,倭不得去,乃寸脔①姚长子,筑土城自卫。困之数日,饥甚。我兵穴舟窒袽②以诱之。倭夜窃舟为走计,至中流,掣所窒舟沉,四合蹙③之,百三十人尽歼焉。乡人义姚长子,葬于钟堰之寿家岸。

无主后④者,纵为牛羊践踏之墟,邻农且日去一锸⑤,其不为田塍道路者几希⑥矣。余为立石清界,因作铭曰:

醢⑦一人,醢百三十人,功不足以齿;醢一人,活几千万人,功那得不思。仓卒之际,救死不暇,乃欲全桑梓之乡;旌义⑧之后,公道大著,乃不欲存盈尺之土。悲夫!

【注】①脔(luán):切割成小块。②穴舟窒袽(rú):在船上凿洞用败絮塞住。袽:败絮。③蹙(cù)逼近。④主后:此处指继承人。⑤去一锸(chā):挖走一锹土。⑥几希:很少。⑦醢(hǎi):将人剁成肉酱的酷刑。⑧旌义:表彰(姚公的)义举。

6.下列句子中加点词解释错误的一项是( )

A.山阴王氏佣也(被雇用的人) B.嘉靖间,倭寇绍兴(盗贼)

C.乡人义姚长子(以……为义) D.纵为牛羊践踏之墟(听任)

7.请用“/”给文中画波浪线的句子断句。(限断三处)

化人坛四面皆水断前后两桥则死地矣盍诱倭入

8.用现代汉语写出下列句子的意思。

①若辈亟往断前桥,俟倭过,即断后桥,则倭可擒矣。

②仓卒之际,救死不暇,乃欲全桑梓之乡。

9.基志铭是刻在墓碑上,叙述死者生平事迹并表达追思的铭文。结合全文,分析作者写这篇基志铭的用意。

(2020·浙江杭州·统考中考真题)阅读下面的文言文,完成下面小题。

范式

范式字巨卿,山阳金乡人也。少游太学,与汝南张劭为友。劭字元伯。二人并告归乡里。式谓元伯曰:“后二年当还,将过拜尊亲,见孺子焉。”乃共克期日。后期方至,元伯具以白母,请设馔以候之。母曰:“二年之别,千里结言,尔何相信之审①邪 ”对曰:“巨卿信士,必不乖违。”母曰:“若然,当为尔酝酒。”至其日,巨卿果到,升堂拜饮,尽欢而别。

式仕为郡功曹②。后元伯寝疾笃,临尽,叹曰:“恨不见吾死友!”寻而卒。式忽梦见元伯呼曰:“巨卿,吾以某日死,当以尔时葬,永归黄泉。子未我忘,岂③能相及 ”式恍然觉寤,悲叹泣下,具告太守,请往奔丧。太守虽心不信而难违其情,许之。式便服朋友之服,投其葬日,驰往赴之。式未及到,而丧已发引,既至圹④,将窆⑤,而柩⑥不肯进。其母抚之日:“元伯,岂有望邪 ”遂停柩移时,乃见有素车白马,号哭而来。其母望之曰;“是必范巨卿也。”巨卿既至,叩丧言曰:“行矣元伯!死生路异,永从此辞。”会葬者千人,咸为挥涕。式因执绋而引,柩于是乃前。式遂留止冢次,为修坟树,然后乃去。

(节选自《后汉书》,有删改)

[注释]①审:确实。②功曹:官名。③岂:大概,或许。④圹kuàng:墓穴。⑤窆bi n:落葬下棺。⑥柩jiù:棺材。

10.下面是某同学对加点词含义的推断,不正确的一项是( )

A.乃共克期日——查词典,从“能够”“约定”等义项中判断“克”为“约定”。

B.具以白母——联想到“表白”“告白”中 的“白”,推断其义为“告诉”。

C.必不乖违——联系上下文“巨卿信士”和母亲的话语,推测其义为“违背”。

D.恨不见吾死友——回忆“未尝不叹息痛恨于桓、灵也”,推知“恨”义为“悔恨”。

11.下列对选文的理解与分析,不准确的一项是( )

A.元伯坚守两年之期,范式千里赴约,二人均是信义之人。

B.范式驰往奔丧,为元伯守墓种树,不愧为元伯的“死友”。

C.张母“望之”就断定来者是范式,侧面衬托范张情谊之深。

D.文末“会葬者”落泪,是因为众人都对元伯病逝极度悲痛。

12.阅读下面的句子,联系上下文,用自己的话回答小题。

式恍然觉寤,悲叹泣下,具告太守,请往奔丧。太守虽心不信而难违其情,许之。

(1)范式“具告太守”的内容是什么

(2)太守为什么会“许之”

13.你如何看待第二段故事情节的传奇色彩 请结合相关内容回答。

(2022·浙江杭州·统考中考真题)为进一步了解范仲淹。同学搜集了以下材料。请你阅读后完成下面小题。

甲

舟中

【宋】范仲淹

珠彩耀前川,归来一扣弦①。

微风不起浪,明月自随船。

乙

宝元初,元昊②叛,时延安断被围,朝廷择帅,皆畏不行。仲淹奏请兼领延安军以待寇至,上嘉而从之。阅兵得万八千,选六将俾③领之,日夕训练,号为精兵焉。贼闻之,第戒曰:“无以延州为意,今小范老子腹中自有数万兵甲,不比大范老子可欺。”“大范老子”谓范雍也。又城青涧,开营田,招属羌,及请戒诸路养兵蓄锐,以据贼冲。

(张唐英《范仲淹传》)

丙

会盗起淮南,知高邮军④晁仲约度不能御,谕军中富民出金帛,具牛酒,使人迎劳,且厚遗之。贼悦,径去。事闻,富粥⑤时在枢府,议欲诛伸约,以正军法。仲淹欲宥之。粥曰:“盗贼公行,守臣不能战,又不能守,而使民醵钱⑥遗之,法所当诛也。”仲淹曰:“今高邮无兵无械,虽仲约之义当勉力战守,然事有可恕,戮之恐非法意也。”仁宗从之,仲约由此免死。

(王称《范仲淹传》

【注】①扣弦:手击船边,用作歌吟节拍。②元昊:人名,即李元昊。③俾(bǐ):使。④知高邮军:掌管高邮军。⑤富弼:洛阳人,时任枢密使。⑥醵(jù)钱:筹钱。

14.阅读《舟中》一诗,完成(1)(2)题。

(1)同样写月,“浮光跃金,静影沉璧”将月影比作玉璧,本诗将月比作“______________________”。

(2)“微风不起浪,明月自随船”意境幽美,请加以赏析。

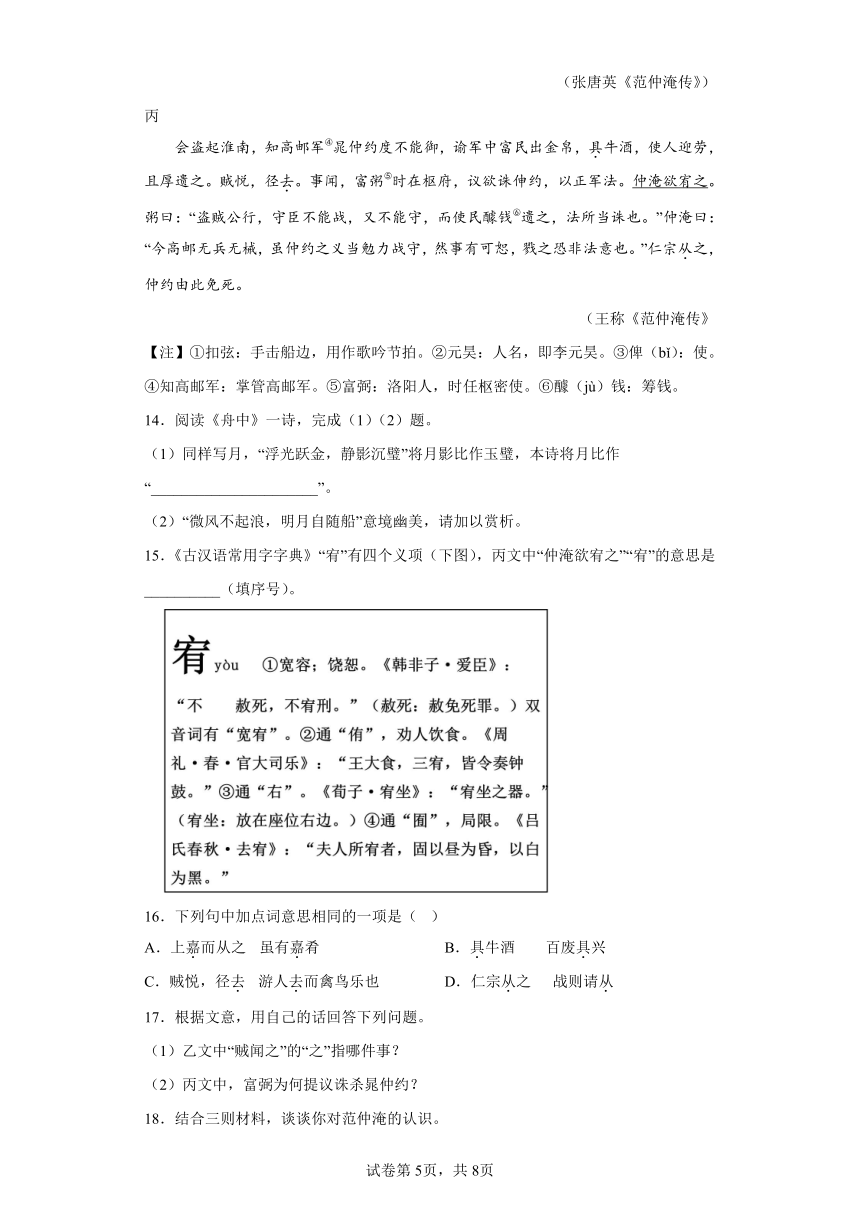

15.《古汉语常用字字典》“宥”有四个义项(下图),丙文中“仲淹欲宥之”“宥”的意思是__________(填序号)。

16.下列句中加点词意思相同的一项是( )

A.上嘉而从之 虽有嘉肴 B.具牛酒 百废具兴

C.贼悦,径去 游人去而禽鸟乐也 D.仁宗从之 战则请从

17.根据文意,用自己的话回答下列问题。

(1)乙文中“贼闻之”的“之”指哪件事?

(2)丙文中,富弼为何提议诛杀晁仲约?

18.结合三则材料,谈谈你对范仲淹的认识。

三、对比阅读

(2021·浙江杭州·统考中考真题)甲

子曰:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”

(《论语·子罕》)

乙

赠从弟(其二)

[东汉]刘桢

亭亭山上松,瑟瑟谷中风。

风声一何盛,松枝一何劲。

冰霜正惨凄,终岁常端正。

岂不罹凝寒,松柏有本性。

丙

宗承,字世林,南阳安众人。承少而修德雅正,确然①不群,征聘不就。闻德而至者如林。魏武②弱冠,屡造其门。值宾客盈门,不能得言,乃伺承起,往要之,捉手请交。承拒而不纳。后为司空③辅汉朝,乃谓承曰:“卿昔不顾吾,今可为交未?”承曰:“松柏之志犹存。”魏武不说,以其名贤,犹敬礼之。命其子④修子弟礼,就家拜汉中太守。魏武犹以旧情介意,薄其位而优其礼,就家访以朝政,居宾客之右。

(《楚国先贤传》)

【注释】①确然:刚强的样子。②魏武:曹操。③司空:官名,分掌宰相职能。④其子:指曹丕。

19.阅读甲乙诗文,用诗中词语填空。

《赠从弟》中寒风“________”、冰霜“________”,可看作是对甲文“岁寒”的具体描写。

20.“风声一何盛,松枝一何劲”富有气势,请作赏析。

21.为下列句中“就”字选择恰当的解释。

(1)征聘不就( )

(2)就家拜汉中太守( )

(3)蒙乃始就学(《孙权劝学》)( )

A.从事 B.就职、赴任 C.完成 D.前往

22.对丙文中画线语句理解正确的一项是( )

A.闻德而至者如林。魏武弱冠,屡造其门。

理解:听闻宗世林德行而到他家(拜访)的人很多。曹操成年后,多次到他家拜访。这样写,从侧面表现了宗世林品德高尚,受人敬重。

B.魏武不说,以其名贤,犹敬礼之。

理解:曹操不高兴,但因为自己有贤德的美名,所以对宗世林还是非常尊敬。“犹”字富有意味,表现了曹操复杂的心理。

23.揣摩曹操与宗世林的对话,完成小题。

“卿昔不顾吾,今可为交未”

“松柏之志犹存。”

(1)朗读曹操问话,你觉得适合用怎样的语气?为什么?

(2)借助甲乙诗文,谈谈宗世林以“松柏之志犹存”回答的妙处。

四、文言文阅读

(2019·浙江杭州·中考真题)阅读下面的文言文,完成下列小题。

(甲)

少述足下:某①到京师已数月,求一官以出。既未得所欲,而一舟为火所燔②,为生之具略尽,所不燔者人而已。人之多不适意,岂独我乎?然足下之亲爱我良厚,其亦欲知我所以处此之安否也,故及此耳。何时当邂逅,以少释愁苦之心乎?某自度不能数十日亦当得一官以出但不知何处耳。诸不一一,千万自爱!

(选自《临川先生文集》,有删改)

(乙)

孙少述,一字正之,与王荆公交最厚,故荆公《别少述》诗云:“应须一曲千回首,西去论心有几人?”其相与如此。及荆公当国,数年不复相闻,人谓二公之交遂睽③。然少述初不以为意也。及荆公再罢相归,过高沙,少述适在焉。亟往造之,少述出见,惟相劳苦④,两公皆自忘其穷达⑤。遂留荆公,置酒共饭,剧⑥谈经学,抵暮乃散。荆公曰:“退即解舟⑦,无由再见。”少述曰:“如此,更不去奉谢⑧矣。”然惘惘各有惜别之色。人然后知两公之未易测也。”

(选自《老学庵笔记》,有删改)

【注释】①某:我,谦称。这里是王安石自称。乙文王荆公即王安石。②燔:焚烧。③睽:背离,不合。④惟相劳苦:只是相互安慰。⑤穷达:政治上的失意与显达。⑥剧:流畅,痛快。⑦解舟:退居江湖。⑧奉谢:奉,敬辞。奉谢,表示谢意。

24.下列对甲文中王安石处境理解不正确的一项是( )

A.远离家乡 B.谋官不顺 C.财物受损 D.身体不适

25.请用“/”给文中画波浪线的句子断句。(限断两处)

某 自 度 不 能 数 十 日 亦 当 得 一 官 以 出 但 不 知 何 处 耳。

26.参考词典解释,谈谈“亟”在文中的表达效果。

亟往造之,少述出见,惟相劳苦,两公皆自忘其穷达。

27.用现代汉语书写下面句子的意思。

遂留荆公,置酒共饭,剧谈经学,抵暮乃散。

28.王安石和孙少述的故事,在交友方面给了你哪些启示?请结合两文简要分析。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1. (1)“菜花稀”(或“麦花雪白”) “花落尽” 2.范诗以蜻蜓蝴蝶纷飞、少见闲人衬托村中的安静,也从侧面透露出初夏农事繁忙、农民早出晚归的情况;高诗用“花落尽”“蝶来多”衬托菜花盛开的情景,表现了西园的勃勃生机和盎然情趣。

【详解】试题分析:(1)本题考查诗句分析能力,范诗写初夏江南的田园景色,具体描写景色的诗句 为前两句,诗中用梅子黄、杏子肥、麦花雪白、菜花稀,写出了夏季南方农村景物的特点, 因此此题填“麦花雪白”或“菜花稀”都算对;高诗是一首描写晚春时景的田园诗,但是清 晰描写暮春时节的诗句则是后两句,通过百花尽落来展现暮春时节的景象。

(2)本题考查诗歌表现手法的理解与运用。衬托是为了突出主要事物,用类似的事物或反面的、有差别的事物作陪衬的一种表现手法。高诗中“无人”和“惟有”形成了对比,后两 句写出昼长人稀,蜓飞蝶舞,以动衬静。诗人用清新的笔调,对农村初夏时的紧张劳动气氛, 作了较为细腻的描写;高诗三句“知是人家花落尽”,“花落尽”进一步说明已是暮春时节, “知”字表明“花落尽”是作者的推测,为虚写。末句“菜哇今日蝶来多”暗点西园,诗人 不因春光逝去而感伤,而是描写“蝶来多”,写出尽管春尽,但仍充满生机和盎然情趣。

3.(1)清幽恬静

(2)尾联写诗人西溪泛舟而归,只有月亮陪伴;王维《竹里馆》写诗人独坐竹林,唯有明月映照。两处都通过写月亮作伴,表达了诗人超然物外、安闲自得的情怀。

【详解】(1)此题考查的是对诗歌内容的理解。诗歌写了作者独自泛舟西溪,通过写高鹤、野山、秀竹、闲云等景物,渲染了一种清幽宁静的氛围。

(2)此题考查的是对古诗感情的理解。“泛泛谁为侣,唯应共月还”意思是谁和我作伴游玩呢,只有月亮相伴;王维《竹里馆》“深林人不知,明月来相照”意思是密林之中何人知晓我在这里?只有一轮明月静静与我相伴。两句都表现了作者超然物外的情怀。

4.点明了送别的时节和地点,以飒飒青枫和凄凄秋雨营造了一种迷蒙凄凉的氛围,映衬出离别时的不舍之情,也暗含了诗人对朋友前途命运的担忧。 5.想象奇特,诗人将自己对朋友的情感寄托于“白云”,“白云相送”既表达了对朋友的同情和宽慰,又借“白云”高洁的形象隐含着对友人的赞赏和激励。

【解析】4.乙诗前两句意为:阵阵寒风,绵绵细雨将江边青枫吹打得飒飒作响。遥看水天相接处的楚天,雨中秋色,一片迷蒙。点明了送别的时节:秋天,送别的地点:江边。“青枫飒飒雨凄凄”一句以青枫和凄雨为离别渲染了迷蒙凄凉的气氛,烘托了作者与友人分别时的依依惜别之情。“迷”字用得极妙,既是当时现场景色的真实描写,点染出凄凄秋雨中特有的迷蒙景色,又暗示离人前途的渺茫,自然界的风雨常使人联想到政治风雨,暗含了诗人对好友今后命运的担忧。表达了作者对友人前途不明的忧虑与牵挂。

5.乙诗后两句意为“有谁会到这孤舟上可怜被放逐的你呢,只有白云一路相伴,送你到大江以西。感情也由低沉转入昂扬,从正面表白心情。写唯有白云相送入江西,恐怕不仅在于以此显出别时情境的冷落凄凉,大约还有以此隐示吴国伦为人清正廉洁,正可与白云作伴之意,“白云相送大江西”一句,表现了诗人的牵挂之情,和对朋友的赞赏和激励之意。既表明了自己思念关怀之情与白云同在,也用白云暗喻友人清高飘逸、潇洒独行的品格,字里行间饱含激励之情。

6.B 7.化人坛四面皆水/断前后两桥/则死地矣/盍诱倭入? 8.①你们急速前往(化人坛)截断前桥,等到倭寇一过,就截断后桥,那么倭寇就可以抓住了。

②仓促之间,(姚长子)无暇顾及自身安危,却想着保全家乡父老。 9.称颂姚长子牺牲自己保全家乡的壮举,弘扬其大义;感慨百姓对其墓的践踏,警示世人要保护好义士的遗存,世代铭记像姚长子那样的义士。

【解析】6.试题分析:B项加点词解释错误。“倭寇绍兴” 一句中“寇”为动词,意为“侵犯”。

7.试题分析:本题考查学生划分文言句子节奏的能力。文言语句的节奏划分一般以句意和语法结构为划分依据,一般来说,主谓之间应该有停顿,句中领起全句的语气词后应该有停顿,几个连动的成分之间也应该有停顿。所以划分句子节奏时,除了要考虑句子的意思,还要考虑句子的结构。此题较容易,根据文意即可推断出正确答案:化人坛四面皆水/断前后两桥/则死地矣/盍诱倭入?此题要注意把几个不同的意思划开。注意标志性的虚词“矣”。断句题主要考查两点,一是语感,二是对文章内容的理解。本句主要从理解的角度去判断。

8.试题分析:(1)注意“辈”表复数,“若辈”指“你们”,“即往”后省略“化人坛”,翻译时注意省略部分要加上,“俟”翻译成“等到”。(2)这里“仓卒”指“仓促”,“救死不暇”前省略主语“姚长子”,翻译时注意加上,另外“全”指“保全”,“朵梓”指“父老乡亲”。翻译时,注意句子的连贯性。

点睛:文言文翻译的原则。在文言文翻译过程中,必须遵循“字字有着落,直译、意译相结合,以直译为主”的原则。这就要求我们,在具体翻译时,对句子中的每个字词,只要它有一定的实在意义,都必须字字落实,对号入座。翻译时,要直接按照原文的词义和词序,把文言文对换成相应的现代汉语,使字不离词,词不离句。如果直译后语意不畅,还应用意译作为辅助手段,使句意尽量达到完美。

9.试题分析:分析作者写这篇基志铭的用意。在《姚长子墓志铭》中,作者为姚长子这位以自己的牺牲为代价,计歼倭寇百三十人,解救全乡百姓于劫难的佣仆树碑立传,赞颂其风节功绩:“醢一人,活几千万人,功那得不思?仓卒之际,救死不暇,乃欲全朵梓之乡。”焉知作者树碑立传的目的,是借姚长子这位典型人物,赞颂抗倭义烈,赞颂抗清英雄。其中所蕴涵的爱国之情,是显而易见的。

译文:姚长子,是山阴一位姓王人家的佣人。嘉靖年间,倭寇侵犯绍兴,从诸暨偷偷潜至鉴湖铺。姚长子正坐在稻床上打稻,见倭寇到来,拿稻叉与他们搏斗。姚长子被擒,倭寇用藤条穿过他的肩(即穿过琵琶骨),(倭寇)叮嘱姚长子说:“带我们到舟山就放你。”姚长子误以为他们说的是吴地的州山。取道柯山,翻越柯岭,来到化人坛。自己谋划说:“化人坛四面都是水,切断前后的两桥,那么(它)就是死地了,为何不引诱倭寇进入呢?”于是悄悄地告诉乡里人说:“我引诱强盗到化人坛了,你们急速前往(化人坛)截断前桥,等到倭寇一过,就截断后桥,那么倭寇就可以抓住了。”等到倭寇抵达化人坛,前后的桥都被切断了,倭冠没有办法离开,于是把姚长子一寸寸切成肉块,筑起土城保卫自己。(当地人)围困他们好几天,(倭寇)饿极了。我们的士兵在(河边的)船上打洞,并在洞中塞入败絮用来引诱他们。倭寇深夜偷船计划逃走,(船)行到河当中,(乡兵们)拉走塞在船里的(败絮)让船沉没,四面合围夹击他们,一百三十个倭寇全部被歼灭在那里。乡人被姚长子的义举所感动,把他埋葬在钟堰的寿家岸。(姚长子墓)没有后人祭祀,成为听任牛羊践踏的废墟,旁边的农民每天挖走一锹土,恐怕它不沦为田埂道路的情况是很少了。我为它立石碑划定墓的边界,并作铭文说:(自己)一个人遭受粉身碎骨的酷刑,杀死倭寇一百三十人,功劳不足以挂齿。(自己)一个人遭受酷刑,却使几千万人存活,这功劳怎么不让人怀念。仓促之间,(姚长子)无暇顾及自身安危,却想着保全家乡父老;(官府)表彰他的义举后,公道得到大大彰显,(可我们后人)却不想留存一尺见方土地的墓地,(我)悲叹啊!

10.D 11.D 12.(1)我们是生死之交,元伯托梦给我,希望我去参加他的葬礼。(2)虽然不信,却难以阻止他对好友的感情。 13.元伯托梦给范式,告知自己的死期,希望好友能来相送;范式赶到,灵柩才顺利下葬。故事富有传奇色彩,突显了二人友情深厚、心灵相通,表达了人们对真挚友谊的赞美和向往。

【解析】10.本题考查文言词语释义。D.“未尝不叹息痛恨于桓、灵也”中的“恨”是遗憾的意思。本句中的“恨”同为“遗憾”意。故选D。

11.本题考查对文本内容的理解。D.文末“会葬者”落泪,是因为众人都被两人浓厚的友情所感动,而不是“都对元伯病逝极度悲痛”,从侧面表现了两人情谊之深。故选D。

12.本题考查对文章内容的理解和分析能力。(1)结合内容,从“行矣元伯!死生路异,永从此辞”“式恍然觉寤”等语句中可知,他告诉太守的内容必定是两人为生死之交,如今好友托梦给我,希望我参加他的葬礼,我一定要去。我们是生死之交,元伯托梦给我,希望我去参加他的葬礼。(2)根据文本中的“太守虽心不信而难违其情,许之”可知太守虽然不信,但难以阻止他的这种感情,只好答应了。

13.本题考查对文章内容的理解和分析能力。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,抓住关键语句来分析。结合内容,从“巨卿,吾以某日死,当以尔时葬,永归黄泉。子未我忘,岂能相及”“式恍然觉寤,悲叹泣下”“将窆,而柩不肯进”“式因执绋而引,柩于是乃前”等语句中可知,元伯死后,托梦给范式,希望他能参加自己的葬礼。范式即刻前往。 元伯的灵柩到了墓地却推不进去,直到范进到了以后,才成功安葬,这一富有神奇色彩的情节更加凸显了两人友情的真挚浓厚,同时也表达了人们对于真挚情谊的赞美与向往之情。

【点睛】译文:

范式,字巨卿,山阳金乡人。年轻时远离家乡赴太学从师求学,与汝南的张劭结为朋友。张劭,字元伯。二人一起告假回乡,范式对元伯说:“两年后我会回来,到时候将会去你家拜望令尊令堂大人,看看你的孩子。”于是一起约定了日期。两年后,约定的日期将到,元伯将此事详细地告知母亲,请母亲准备酒菜等候范式到来。母亲说:“已经分别了两年,又是千里之外约定的话,你怎么敢如此确信不疑呢?”他回答说:“巨卿是个忠诚守信的人,一定不会违背。”母亲说:“如果是这样,我就替你准备酒席吧。”到了约定的那一天,巨卿果然来了,上堂拜见元伯父母,一起饮酒,极尽欢乐之后才告别。

范式担任郡里的功曹,后来元伯得了重病,元伯临终时,叹息说:“遗憾没有见到我交情最深的朋友!”不久后去世了。范式忽然梦见元伯高喊:“巨卿,我在某日死去,当在那时下葬,从此永归黄泉,你没忘记我的话,或许还赶得上!”范式一下子从梦中醒过来,悲伤泪下,把这事详细禀告太守,请求前往奔丧。太守虽然心里不信,却难以劝止他的好心,就答应了他。范式就穿上给朋友送葬的衣服,按其所指葬日,骑马前往奔丧。范式还没有到,丧事已经起灵了。到了墓穴边,将要落棺入墓穴时,棺材却放不进去。他母亲拍着棺木说:“元伯!你难道还有所期待吗?”于是停下灵柩。过了一会儿,就见到不远处素车白马,有人号哭着奔来。元伯母亲望着说:“这一定是范巨卿啊。”巨卿到了,叩拜致哀说:“走吧,元伯!生死之路不同,就把这作为永远的辞别吧。”参加送丧的有上千人,都为之流泪,范式于是拉起引棺的绳索在前面引导,灵柩这才向前移动。范式就留在墓地,为元伯修坟植树,这些做完之后才离去。

14.(1)珠

(2)示例:微风轻拂水面,波澜不兴,明月似有情意,伴随船儿前行。这两句诗营造了幽美恬静的意境,表现了诗人闲适、愉悦的心情。 15.① 16.C 17.(1)范仲淹奏请兼管延安军,挑选将领,训练精兵。(2)面对盗贼横行,晁仲约不战不守,反而筹钱招待并厚赠他们,按法令应诛杀。 18.示例:文学上,富有才华和审美情趣。军事上,富有谋略,当元昊叛乱时,他选将练兵,采取一系列措施,令叛军不战而退。政治上,勇于担当,实事求是:当元昊叛乱时,他主动请缨;当富弼提议诛杀晁仲约时,他主张宽恕,活用法度。

【解析】14.本题考查诗句的理解。

(1)由诗句“珠彩耀前川,归来一扣弦”可知,诗人是写的月亮就如珍珠一样,闪耀,诗人在舟中扣弦而歌,表达出诗人对于这美景的喜爱和赞美。

(2)这两句诗的大意为:湖面上吹来微微的风,明月跟随者船行走。这里是运用了拟人的修辞,化静为动,展现出诗人心中的舒适惬意。

15.本题考查字词的含义。

仲淹欲宥之:意为范仲淹想要宽恕他;宥:宽恕。所以选①。

16.本题考查字词意思。

A.嘉:夸奖/美好的;

B.具:具备/都;

C.去:同为“离开”;

D.从:顺从/跟从;

故选C。

17.本题考查文章内容理解。

(1)由乙文“阅兵得万八千,选六将俾领之,日夕训练,号为精兵焉”可知,“贼闻之”听说的这件事指的是“范仲淹训练精兵”。

(2)由丙文“会盗起淮南,知高邮军晁仲约度不能御,谕军中富民出金帛,具牛酒,使人迎劳,且厚遗之。贼悦,径去”可知,是因为晁仲约在出现盗贼的时候,没有积极抵抗,反而想着怎么招待盗贼,按律当斩。

18.本题考查人物的分析。

由诗歌《舟中》的拟人修辞运用可知范仲淹的文学功底;由乙文“仲淹奏请兼领延安军以待寇至,上嘉而从之。阅兵得万八千,选六将俾领之,日夕训练,号为精兵焉”可知,范仲淹在军事方面也是很有训练兵士的能力;由丙文“粥时在枢府,议欲诛伸约,以正军法。仲淹欲宥之”可知范仲淹是一个宽容大度又很仁慈的人。

【点睛】参考译文:

乙文:

宝元初年,元昊叛变,当时延安刚刚被围困,朝廷选择将领,大家都不愿意去。范仲淹请求带领延安的军队等待敌人到来,皇帝赞许并且听从了他的。总共阅兵一万八千人,选择六个将领带领他们,日夜训练,成为精兵。敌人听说,就开始警戒说:“不能打延安的主意了,现在这范仲淹心中自有几万兵马,不像范雍好欺负。”“大范老子”就是范雍。范仲淹还在清涧旁建城,开拓田地,招揽少数民族,并且让各个军队养精蓄锐,来和敌人相对抗。

丙文:

恰逢盗贼在淮南作乱,掌管高邮军的晃仲预料无法抵御,就昭示当地富有的人,要他们捐出金钱、牛羊、酒菜去欢迎慰劳,并且都送给贼兵。盗贼很高兴,就走了。事情传开以后,富弼在枢密院,提议处死晁仲约,以示军法严正。范公想原谅他。富弼说:“盗贼横行,守护的大臣不能抵抗,守不住,而使百姓凑钱给他,按照法律是要杀的。”范公说:“当时实际情况是高邮兵力不足,根本没有办法抵抗或者防守,而且事情有可宽恕,这种情况下杀死知军不是立法的本意。”仁宗听从了范仲淹的话,仲约因此免于一死。

19. 瑟瑟 惨凄 20.用“风声”之“盛”衬托“松枝”之“劲”,用两个“一何”加以咏叹,富有气势,突出对松的赞美。 21. (1)B (2)D (3)A 22.A 23.(1)示例1:适合用自信的语气。曹操位高权重,认为宗世林应该会愿意结交。

示例2:适合用嘲讽的语气。曹操介意当初被拒,现在身居高位,借机嘲讽。

(2)松柏傲雪凌霜,具有刚直的气节。宗世林借此表明自己清高自守的品性,又表达了拒绝结交的态度。

【分析】19.本题考查理解能力。

从“瑟瑟谷中风……冰霜正惨凄……”可知,诗中用“瑟瑟”一词来形容寒风,用“惨凄”一词来形容冰霜。表现风之猛烈、天气之冷,侧面烘托松树的能耐寒冷的品性。

故第一空:瑟瑟;第二空:惨凄。

20.本题考查关键句赏析。

“风声一何盛,松枝一何劲”一句中,“一何”是“多么”的意思,是表示程度的副词。两个“一何”连用,在句式上形成连贯的气势;语意上,强调了“风声”的强盛、风吹的猛烈及“松枝”的刚劲有韧性,两相对比,突出松树的刚劲品质,表现了作者对松树由衷的赞美喜爱之情。根据分析归纳概括即可。

21.本题考查文言词语的理解,注意结合语境理解词义。

(1)句意:朝廷召请他为官,他还没有赴任。就:就职,赴任。

(2)句意:到(他)家中拜请他出山做汉中太守。就:前往。

(3)句意:吕蒙于是开始读书。就:从事。

故依次选:B、D、A。

22.B.“魏武不说,以其名贤,犹敬礼之”意思是:曹操不高兴,但因为宗世林有贤德的美名,所以对他还是非常尊敬。故B不正确,而A表达正确。

故选A。

23.本题考查理解分析能力。

(1)从“魏武弱冠,屡造其门。值宾客盈门,不能得言,乃伺承起,往要之,捉手请交。承拒而不纳”可知,曹操刚成年时,礼遇结交宗承,却不被宗承接受,心里不悦,有不满的情绪;而“后为司空辅汉朝”时,曹操身份地位已有极大的变化,故再见在自己手下做事的宗承,一种高高在上的自得语气不由而出,表达对宗一种不满和嘲笑。所以,读起来应用嘲笑、讥讽的语气;

如果从“魏武不说,以其名贤,犹敬礼之”里透露的曹操对宗承的敬重之情,和“命其子修子弟礼,就家拜汉中太守。魏武犹以旧情介意,薄其位而优其礼,就家访以朝政,居宾客之右”里曹操对宗承的重视和厚待可知,曹操是从内心敬重宗承的,所以这一句没有嘲笑,有的只是曹操感到自己身份变化后,与宗承结交更有底气,所在语气应该是自信的。

选择一个方面,把道理阐述清楚即可。

(2)宗世林对曹操的诘问“卿昔不顾吾,今可为交未”,以“松柏之志犹存”作答,并没有直接回答曹操的问题,含蓄婉转,给人留下面子,留有余地。“松柏之志犹存”的言外之意,“我”先前不与你结交,是一种不结交权贵的清高自傲、高洁傲岸、松柏精神的表现,现在“我”的松柏精神犹在,还是不愿结交你这样的权贵。所以这样的回答,妙在不卑不亢,坚定地表达出自己的态度。

【点睛】参考翻译:

甲:寒冷的季节到了,才知道松柏的叶子是最后凋零的。

乙:高山上松树挺拔耸立,山谷间狂风瑟瑟呼啸。风声是多么的猛烈,松枝又是多么的刚劲!任它满天冰霜惨惨凄凄,松树的腰杆终年端端正正。难道是松树没有遭到严寒的侵凌吗?不,是松柏天生有着耐寒的本性!

丙:宗承,字世林,南阳安众人。宗承年少时就具备了高雅正直的品德,能坚守志操,不同流俗,朝廷召请他为官,他还没有赴任。听闻宗世林德行而到他家(拜访)的人很多。魏武帝曹操成年后,多次到他家拜访。(一次)正遇上宾客满门,没能和他说上话,于是趁着宗承起身时,上前邀请他,并捉住他的手请求和他交往。宗承拒绝没有接受。后来(魏武)做了司空辅佐汉朝,(魏武帝)于是对宗承说:“你当年没有理睬我,现在可以和我交往吗?”宗承说:“松柏的志向还在。”魏武很不高兴,(但)因为他是有名气的贤士,仍然敬重礼遇他。命令曹丕对(宗承)行弟子之礼,到(他)家中拜请他出山做汉中太守。魏武还把旧情放在心上,给他的官位不高但礼遇很是优厚,到他家拜访询问他朝政,(宗承的)地位高于其他宾客。

24.D 25.某自度不能数十日/亦当得一官以出/但不知何处耳。 26.“亟”为急速、赶快的意思。写出了王安石想见到孙少述的急切心情,体现友情的深厚。 27.(孙少述)于是就留下王安石,摆设酒宴,一起吃饭,畅谈经学,到晚上才分开。 28.朋友要相互关心:王安石写信给孙少述告知近况,让他不必担心;真正的友情不会受时间、距离、地位的影响:王安石为官时与孙少述来往不多,罢官回乡后交往如故;朋友要相互信任:人们议论他们关系不和,孙少述从不放在心上。

【解析】24.此题考查的是对文章内容的理解。通过“到京师已数月”可以看出他远离家乡,“求一官以出。既未得所欲”,可见他谋官不顺;“一舟为火所燔②,为生之具略尽”可以看出他财产受损。故理解有误的是D.

25.此题考查的是断句。解答此类试题时,结合意思进行断句。“某自度不能数十日亦当得一官以出但不知何处耳。”翻译为“我估计过不了多久,也应当能谋个官职,只是不知道去哪里罢了。”故此断句为:某自度不能数十日/亦当得一官以出/但不知何处耳。

26.此题考查的是对文中词语的赏析。“亟往造之”意思是“极速赶往造访少述”,“亟”意思是“极速”写出了王安石急于想见到少述,可见两人感情深厚。据此作答。

27.此题考查对文言句子的翻译能力。在翻译句子是首先要注意重点的实词、虚词、通假字、古今异义词和词类活用的情况,先把按照原句子的顺序翻译,然后按照现代汉语的习惯进行语序调整。“遂留荆公,置酒共饭,剧谈经学,抵暮乃散。”句中“遂”意思是“于是”,“置”意思是“备办”,“剧”意思是“痛快”,“抵”意思是“到了”。该句语序正常,据此翻译。

28.此题考查的对文章内容的感悟。两文中都表现了两人的交情深厚,当王安石在逆境中还不忘给少述写信,希望他不要过分担心自己,告诉我们好朋友要互相关心。当王安石为官时,虽然来往不多,但两人的交情并没有断,告诉我们真正的友情不受客观因素的制约,朋友之间要相互信任。据此作答。

译文:

(甲)少述(孙侔,字少述)先生:我来到京城已经有几个月字,想要谋个一官半职。我没有得到自己想要的,船也被火烧了,自己生活所用的器物也都被烧了,唯一没有被烧的就是我这个人罢了。人大多有不如意的时候,难道只是我吗?但是先生您喜爱我的善良淳厚,大概也想知道我现在的处境是否安好,所以到了这里。什么时候能够相遇,以此来减轻我愁苦的心情呢?我估计,过不了多久,也应当能谋个官职,只是不知道去哪里罢了。其他的就不一一赘述,千万保重。

(乙)孙少述,一字正之,和王安石交情最为深厚,所以王安石《别少述》中 有一句诗写到:“应须一曲千回首,西去论心有几人?”他们的感情大概如此。 等到王安石做了相国,几年不再相见,人们都认为两个人的交情就此背离了。但是少述并不这样认为。等到王安石再次被罢免宰相后回来,经过高沙。少述恰好闲居在这里。王安石于是急忙前去拜访,少述出来迎接他,只是相互安慰,两人都忘了自己政治上的失意和显达。少述于是挽留王安石,设酒宴款待他,两人痛快地谈论文学,直到天黑才散去。王安石说:“此次被罢官之后我就将退隐江湖,恐怕没有机会与你再见面了。”少述说:“这样的话,那我就更不去与你告别了。” 两人分别是,必然若失,都流露出依依 不舍的神色。此后,人们才知道两位先生的君子之交情(情谊)是很难揣测的。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、诗歌鉴赏

(2018·浙江杭州·中考真题)阅读下面两首古诗,完成问题。

夏日田园杂兴十二绝(其一)

[宋]范成大

梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀。

日长篱落无人过,惟有蜻蜓蛱蝶飞。

春暮西园

[明]高启

绿池芳草满晴波,春色都从雨里过。

知是人家花落尽,菜畦今日蝶来多。

【注】①本诗描写的是江南农历四月农忙时节的情景。②蛱蝶:蝴蝶。

1.范诗通过“梅子金黄”“杏子肥”“__________”等词语,写出了江南农村初夏的景象;高诗中“___”三字,凸显了暮春季节的特点。

2.两首诗的后两句都运用了衬托手法,请作分析。

3.(2019·浙江杭州·中考真题)阅读下面这首古诗,回答问题。

西溪独泛

[唐]皎然

道情何所寄,素舸①漫流间。

真性怜高鹤,无名羡野山。

经寒丛竹秀,人静片云闲。

泛泛谁为侣,唯应②共月还。

【注释】①素舸:不加装饰的船。②唯应:只有。

(1)作者通过写高鹤、野山、秀竹、闲云等景物,营造了 的氛围。

(2)本诗尾联与王维《竹里馆》“深林人不知,明月来相照”在情感表达上相似,请加以赏析。

(2020·浙江杭州·统考中考真题)温习课内所学,完成古诗赏析任务。

(甲)闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

[唐]李白

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

(乙)于郡城送明卿之江西

[明]李攀龙

青枫飒飒雨凄凄,秋色遥看入楚迷。

谁向孤舟怜逐客,白云相送大江西。

[知背景]

甲诗略。

乙诗:吴国伦字明卿,因违忤奸相严嵩,被贬至江西(古属楚地);当时诗人正在郡城济南养病,吴国伦赴江西途经济南时,诗人写下这首诗为其送行。

[析场景]

甲诗首句以暮春时节漂泊无依的“杨花”和啼声哀切的“子规”,营造了悲惋的氛围,流露出诗人叹飘零、感离恨的特定心情。

4.乙诗前两句:

[赏写法]

甲诗后两句,想象奇特,诗人将自己的“愁心”寄托于“明月”这一意象。以明月随君到夜郎,表达对朋友的牵挂;借“明月”光明的形象表示对朋友的理解和支持。

5.乙诗后两句:

二、课外阅读

(2018·浙江杭州·中考真题)姚长子墓志铭

[明]张岱

姚长子者,山阴王氏佣也。嘉靖间,倭寇绍兴,由诸暨掩至鉴湖铺。长子方踞稻床打稻,见倭至,持稻叉与斗。被擒,以藤贯其肩,嘱长子曰:“引至舟山放侬。”长子误以为吴氏之州山也。道柯山,逾柯岭,至化人坛。自计曰:“化人坛四面皆水断前后两桥则死地矣盍诱倭入?”乃私语乡人曰:“吾诱贼入化人坛矣,若辈亟往断前桥,俟倭过,即断后桥,则倭可擒矣。”及抵化人坛,前后桥断,倭不得去,乃寸脔①姚长子,筑土城自卫。困之数日,饥甚。我兵穴舟窒袽②以诱之。倭夜窃舟为走计,至中流,掣所窒舟沉,四合蹙③之,百三十人尽歼焉。乡人义姚长子,葬于钟堰之寿家岸。

无主后④者,纵为牛羊践踏之墟,邻农且日去一锸⑤,其不为田塍道路者几希⑥矣。余为立石清界,因作铭曰:

醢⑦一人,醢百三十人,功不足以齿;醢一人,活几千万人,功那得不思。仓卒之际,救死不暇,乃欲全桑梓之乡;旌义⑧之后,公道大著,乃不欲存盈尺之土。悲夫!

【注】①脔(luán):切割成小块。②穴舟窒袽(rú):在船上凿洞用败絮塞住。袽:败絮。③蹙(cù)逼近。④主后:此处指继承人。⑤去一锸(chā):挖走一锹土。⑥几希:很少。⑦醢(hǎi):将人剁成肉酱的酷刑。⑧旌义:表彰(姚公的)义举。

6.下列句子中加点词解释错误的一项是( )

A.山阴王氏佣也(被雇用的人) B.嘉靖间,倭寇绍兴(盗贼)

C.乡人义姚长子(以……为义) D.纵为牛羊践踏之墟(听任)

7.请用“/”给文中画波浪线的句子断句。(限断三处)

化人坛四面皆水断前后两桥则死地矣盍诱倭入

8.用现代汉语写出下列句子的意思。

①若辈亟往断前桥,俟倭过,即断后桥,则倭可擒矣。

②仓卒之际,救死不暇,乃欲全桑梓之乡。

9.基志铭是刻在墓碑上,叙述死者生平事迹并表达追思的铭文。结合全文,分析作者写这篇基志铭的用意。

(2020·浙江杭州·统考中考真题)阅读下面的文言文,完成下面小题。

范式

范式字巨卿,山阳金乡人也。少游太学,与汝南张劭为友。劭字元伯。二人并告归乡里。式谓元伯曰:“后二年当还,将过拜尊亲,见孺子焉。”乃共克期日。后期方至,元伯具以白母,请设馔以候之。母曰:“二年之别,千里结言,尔何相信之审①邪 ”对曰:“巨卿信士,必不乖违。”母曰:“若然,当为尔酝酒。”至其日,巨卿果到,升堂拜饮,尽欢而别。

式仕为郡功曹②。后元伯寝疾笃,临尽,叹曰:“恨不见吾死友!”寻而卒。式忽梦见元伯呼曰:“巨卿,吾以某日死,当以尔时葬,永归黄泉。子未我忘,岂③能相及 ”式恍然觉寤,悲叹泣下,具告太守,请往奔丧。太守虽心不信而难违其情,许之。式便服朋友之服,投其葬日,驰往赴之。式未及到,而丧已发引,既至圹④,将窆⑤,而柩⑥不肯进。其母抚之日:“元伯,岂有望邪 ”遂停柩移时,乃见有素车白马,号哭而来。其母望之曰;“是必范巨卿也。”巨卿既至,叩丧言曰:“行矣元伯!死生路异,永从此辞。”会葬者千人,咸为挥涕。式因执绋而引,柩于是乃前。式遂留止冢次,为修坟树,然后乃去。

(节选自《后汉书》,有删改)

[注释]①审:确实。②功曹:官名。③岂:大概,或许。④圹kuàng:墓穴。⑤窆bi n:落葬下棺。⑥柩jiù:棺材。

10.下面是某同学对加点词含义的推断,不正确的一项是( )

A.乃共克期日——查词典,从“能够”“约定”等义项中判断“克”为“约定”。

B.具以白母——联想到“表白”“告白”中 的“白”,推断其义为“告诉”。

C.必不乖违——联系上下文“巨卿信士”和母亲的话语,推测其义为“违背”。

D.恨不见吾死友——回忆“未尝不叹息痛恨于桓、灵也”,推知“恨”义为“悔恨”。

11.下列对选文的理解与分析,不准确的一项是( )

A.元伯坚守两年之期,范式千里赴约,二人均是信义之人。

B.范式驰往奔丧,为元伯守墓种树,不愧为元伯的“死友”。

C.张母“望之”就断定来者是范式,侧面衬托范张情谊之深。

D.文末“会葬者”落泪,是因为众人都对元伯病逝极度悲痛。

12.阅读下面的句子,联系上下文,用自己的话回答小题。

式恍然觉寤,悲叹泣下,具告太守,请往奔丧。太守虽心不信而难违其情,许之。

(1)范式“具告太守”的内容是什么

(2)太守为什么会“许之”

13.你如何看待第二段故事情节的传奇色彩 请结合相关内容回答。

(2022·浙江杭州·统考中考真题)为进一步了解范仲淹。同学搜集了以下材料。请你阅读后完成下面小题。

甲

舟中

【宋】范仲淹

珠彩耀前川,归来一扣弦①。

微风不起浪,明月自随船。

乙

宝元初,元昊②叛,时延安断被围,朝廷择帅,皆畏不行。仲淹奏请兼领延安军以待寇至,上嘉而从之。阅兵得万八千,选六将俾③领之,日夕训练,号为精兵焉。贼闻之,第戒曰:“无以延州为意,今小范老子腹中自有数万兵甲,不比大范老子可欺。”“大范老子”谓范雍也。又城青涧,开营田,招属羌,及请戒诸路养兵蓄锐,以据贼冲。

(张唐英《范仲淹传》)

丙

会盗起淮南,知高邮军④晁仲约度不能御,谕军中富民出金帛,具牛酒,使人迎劳,且厚遗之。贼悦,径去。事闻,富粥⑤时在枢府,议欲诛伸约,以正军法。仲淹欲宥之。粥曰:“盗贼公行,守臣不能战,又不能守,而使民醵钱⑥遗之,法所当诛也。”仲淹曰:“今高邮无兵无械,虽仲约之义当勉力战守,然事有可恕,戮之恐非法意也。”仁宗从之,仲约由此免死。

(王称《范仲淹传》

【注】①扣弦:手击船边,用作歌吟节拍。②元昊:人名,即李元昊。③俾(bǐ):使。④知高邮军:掌管高邮军。⑤富弼:洛阳人,时任枢密使。⑥醵(jù)钱:筹钱。

14.阅读《舟中》一诗,完成(1)(2)题。

(1)同样写月,“浮光跃金,静影沉璧”将月影比作玉璧,本诗将月比作“______________________”。

(2)“微风不起浪,明月自随船”意境幽美,请加以赏析。

15.《古汉语常用字字典》“宥”有四个义项(下图),丙文中“仲淹欲宥之”“宥”的意思是__________(填序号)。

16.下列句中加点词意思相同的一项是( )

A.上嘉而从之 虽有嘉肴 B.具牛酒 百废具兴

C.贼悦,径去 游人去而禽鸟乐也 D.仁宗从之 战则请从

17.根据文意,用自己的话回答下列问题。

(1)乙文中“贼闻之”的“之”指哪件事?

(2)丙文中,富弼为何提议诛杀晁仲约?

18.结合三则材料,谈谈你对范仲淹的认识。

三、对比阅读

(2021·浙江杭州·统考中考真题)甲

子曰:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”

(《论语·子罕》)

乙

赠从弟(其二)

[东汉]刘桢

亭亭山上松,瑟瑟谷中风。

风声一何盛,松枝一何劲。

冰霜正惨凄,终岁常端正。

岂不罹凝寒,松柏有本性。

丙

宗承,字世林,南阳安众人。承少而修德雅正,确然①不群,征聘不就。闻德而至者如林。魏武②弱冠,屡造其门。值宾客盈门,不能得言,乃伺承起,往要之,捉手请交。承拒而不纳。后为司空③辅汉朝,乃谓承曰:“卿昔不顾吾,今可为交未?”承曰:“松柏之志犹存。”魏武不说,以其名贤,犹敬礼之。命其子④修子弟礼,就家拜汉中太守。魏武犹以旧情介意,薄其位而优其礼,就家访以朝政,居宾客之右。

(《楚国先贤传》)

【注释】①确然:刚强的样子。②魏武:曹操。③司空:官名,分掌宰相职能。④其子:指曹丕。

19.阅读甲乙诗文,用诗中词语填空。

《赠从弟》中寒风“________”、冰霜“________”,可看作是对甲文“岁寒”的具体描写。

20.“风声一何盛,松枝一何劲”富有气势,请作赏析。

21.为下列句中“就”字选择恰当的解释。

(1)征聘不就( )

(2)就家拜汉中太守( )

(3)蒙乃始就学(《孙权劝学》)( )

A.从事 B.就职、赴任 C.完成 D.前往

22.对丙文中画线语句理解正确的一项是( )

A.闻德而至者如林。魏武弱冠,屡造其门。

理解:听闻宗世林德行而到他家(拜访)的人很多。曹操成年后,多次到他家拜访。这样写,从侧面表现了宗世林品德高尚,受人敬重。

B.魏武不说,以其名贤,犹敬礼之。

理解:曹操不高兴,但因为自己有贤德的美名,所以对宗世林还是非常尊敬。“犹”字富有意味,表现了曹操复杂的心理。

23.揣摩曹操与宗世林的对话,完成小题。

“卿昔不顾吾,今可为交未”

“松柏之志犹存。”

(1)朗读曹操问话,你觉得适合用怎样的语气?为什么?

(2)借助甲乙诗文,谈谈宗世林以“松柏之志犹存”回答的妙处。

四、文言文阅读

(2019·浙江杭州·中考真题)阅读下面的文言文,完成下列小题。

(甲)

少述足下:某①到京师已数月,求一官以出。既未得所欲,而一舟为火所燔②,为生之具略尽,所不燔者人而已。人之多不适意,岂独我乎?然足下之亲爱我良厚,其亦欲知我所以处此之安否也,故及此耳。何时当邂逅,以少释愁苦之心乎?某自度不能数十日亦当得一官以出但不知何处耳。诸不一一,千万自爱!

(选自《临川先生文集》,有删改)

(乙)

孙少述,一字正之,与王荆公交最厚,故荆公《别少述》诗云:“应须一曲千回首,西去论心有几人?”其相与如此。及荆公当国,数年不复相闻,人谓二公之交遂睽③。然少述初不以为意也。及荆公再罢相归,过高沙,少述适在焉。亟往造之,少述出见,惟相劳苦④,两公皆自忘其穷达⑤。遂留荆公,置酒共饭,剧⑥谈经学,抵暮乃散。荆公曰:“退即解舟⑦,无由再见。”少述曰:“如此,更不去奉谢⑧矣。”然惘惘各有惜别之色。人然后知两公之未易测也。”

(选自《老学庵笔记》,有删改)

【注释】①某:我,谦称。这里是王安石自称。乙文王荆公即王安石。②燔:焚烧。③睽:背离,不合。④惟相劳苦:只是相互安慰。⑤穷达:政治上的失意与显达。⑥剧:流畅,痛快。⑦解舟:退居江湖。⑧奉谢:奉,敬辞。奉谢,表示谢意。

24.下列对甲文中王安石处境理解不正确的一项是( )

A.远离家乡 B.谋官不顺 C.财物受损 D.身体不适

25.请用“/”给文中画波浪线的句子断句。(限断两处)

某 自 度 不 能 数 十 日 亦 当 得 一 官 以 出 但 不 知 何 处 耳。

26.参考词典解释,谈谈“亟”在文中的表达效果。

亟往造之,少述出见,惟相劳苦,两公皆自忘其穷达。

27.用现代汉语书写下面句子的意思。

遂留荆公,置酒共饭,剧谈经学,抵暮乃散。

28.王安石和孙少述的故事,在交友方面给了你哪些启示?请结合两文简要分析。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1. (1)“菜花稀”(或“麦花雪白”) “花落尽” 2.范诗以蜻蜓蝴蝶纷飞、少见闲人衬托村中的安静,也从侧面透露出初夏农事繁忙、农民早出晚归的情况;高诗用“花落尽”“蝶来多”衬托菜花盛开的情景,表现了西园的勃勃生机和盎然情趣。

【详解】试题分析:(1)本题考查诗句分析能力,范诗写初夏江南的田园景色,具体描写景色的诗句 为前两句,诗中用梅子黄、杏子肥、麦花雪白、菜花稀,写出了夏季南方农村景物的特点, 因此此题填“麦花雪白”或“菜花稀”都算对;高诗是一首描写晚春时景的田园诗,但是清 晰描写暮春时节的诗句则是后两句,通过百花尽落来展现暮春时节的景象。

(2)本题考查诗歌表现手法的理解与运用。衬托是为了突出主要事物,用类似的事物或反面的、有差别的事物作陪衬的一种表现手法。高诗中“无人”和“惟有”形成了对比,后两 句写出昼长人稀,蜓飞蝶舞,以动衬静。诗人用清新的笔调,对农村初夏时的紧张劳动气氛, 作了较为细腻的描写;高诗三句“知是人家花落尽”,“花落尽”进一步说明已是暮春时节, “知”字表明“花落尽”是作者的推测,为虚写。末句“菜哇今日蝶来多”暗点西园,诗人 不因春光逝去而感伤,而是描写“蝶来多”,写出尽管春尽,但仍充满生机和盎然情趣。

3.(1)清幽恬静

(2)尾联写诗人西溪泛舟而归,只有月亮陪伴;王维《竹里馆》写诗人独坐竹林,唯有明月映照。两处都通过写月亮作伴,表达了诗人超然物外、安闲自得的情怀。

【详解】(1)此题考查的是对诗歌内容的理解。诗歌写了作者独自泛舟西溪,通过写高鹤、野山、秀竹、闲云等景物,渲染了一种清幽宁静的氛围。

(2)此题考查的是对古诗感情的理解。“泛泛谁为侣,唯应共月还”意思是谁和我作伴游玩呢,只有月亮相伴;王维《竹里馆》“深林人不知,明月来相照”意思是密林之中何人知晓我在这里?只有一轮明月静静与我相伴。两句都表现了作者超然物外的情怀。

4.点明了送别的时节和地点,以飒飒青枫和凄凄秋雨营造了一种迷蒙凄凉的氛围,映衬出离别时的不舍之情,也暗含了诗人对朋友前途命运的担忧。 5.想象奇特,诗人将自己对朋友的情感寄托于“白云”,“白云相送”既表达了对朋友的同情和宽慰,又借“白云”高洁的形象隐含着对友人的赞赏和激励。

【解析】4.乙诗前两句意为:阵阵寒风,绵绵细雨将江边青枫吹打得飒飒作响。遥看水天相接处的楚天,雨中秋色,一片迷蒙。点明了送别的时节:秋天,送别的地点:江边。“青枫飒飒雨凄凄”一句以青枫和凄雨为离别渲染了迷蒙凄凉的气氛,烘托了作者与友人分别时的依依惜别之情。“迷”字用得极妙,既是当时现场景色的真实描写,点染出凄凄秋雨中特有的迷蒙景色,又暗示离人前途的渺茫,自然界的风雨常使人联想到政治风雨,暗含了诗人对好友今后命运的担忧。表达了作者对友人前途不明的忧虑与牵挂。

5.乙诗后两句意为“有谁会到这孤舟上可怜被放逐的你呢,只有白云一路相伴,送你到大江以西。感情也由低沉转入昂扬,从正面表白心情。写唯有白云相送入江西,恐怕不仅在于以此显出别时情境的冷落凄凉,大约还有以此隐示吴国伦为人清正廉洁,正可与白云作伴之意,“白云相送大江西”一句,表现了诗人的牵挂之情,和对朋友的赞赏和激励之意。既表明了自己思念关怀之情与白云同在,也用白云暗喻友人清高飘逸、潇洒独行的品格,字里行间饱含激励之情。

6.B 7.化人坛四面皆水/断前后两桥/则死地矣/盍诱倭入? 8.①你们急速前往(化人坛)截断前桥,等到倭寇一过,就截断后桥,那么倭寇就可以抓住了。

②仓促之间,(姚长子)无暇顾及自身安危,却想着保全家乡父老。 9.称颂姚长子牺牲自己保全家乡的壮举,弘扬其大义;感慨百姓对其墓的践踏,警示世人要保护好义士的遗存,世代铭记像姚长子那样的义士。

【解析】6.试题分析:B项加点词解释错误。“倭寇绍兴” 一句中“寇”为动词,意为“侵犯”。

7.试题分析:本题考查学生划分文言句子节奏的能力。文言语句的节奏划分一般以句意和语法结构为划分依据,一般来说,主谓之间应该有停顿,句中领起全句的语气词后应该有停顿,几个连动的成分之间也应该有停顿。所以划分句子节奏时,除了要考虑句子的意思,还要考虑句子的结构。此题较容易,根据文意即可推断出正确答案:化人坛四面皆水/断前后两桥/则死地矣/盍诱倭入?此题要注意把几个不同的意思划开。注意标志性的虚词“矣”。断句题主要考查两点,一是语感,二是对文章内容的理解。本句主要从理解的角度去判断。

8.试题分析:(1)注意“辈”表复数,“若辈”指“你们”,“即往”后省略“化人坛”,翻译时注意省略部分要加上,“俟”翻译成“等到”。(2)这里“仓卒”指“仓促”,“救死不暇”前省略主语“姚长子”,翻译时注意加上,另外“全”指“保全”,“朵梓”指“父老乡亲”。翻译时,注意句子的连贯性。

点睛:文言文翻译的原则。在文言文翻译过程中,必须遵循“字字有着落,直译、意译相结合,以直译为主”的原则。这就要求我们,在具体翻译时,对句子中的每个字词,只要它有一定的实在意义,都必须字字落实,对号入座。翻译时,要直接按照原文的词义和词序,把文言文对换成相应的现代汉语,使字不离词,词不离句。如果直译后语意不畅,还应用意译作为辅助手段,使句意尽量达到完美。

9.试题分析:分析作者写这篇基志铭的用意。在《姚长子墓志铭》中,作者为姚长子这位以自己的牺牲为代价,计歼倭寇百三十人,解救全乡百姓于劫难的佣仆树碑立传,赞颂其风节功绩:“醢一人,活几千万人,功那得不思?仓卒之际,救死不暇,乃欲全朵梓之乡。”焉知作者树碑立传的目的,是借姚长子这位典型人物,赞颂抗倭义烈,赞颂抗清英雄。其中所蕴涵的爱国之情,是显而易见的。

译文:姚长子,是山阴一位姓王人家的佣人。嘉靖年间,倭寇侵犯绍兴,从诸暨偷偷潜至鉴湖铺。姚长子正坐在稻床上打稻,见倭寇到来,拿稻叉与他们搏斗。姚长子被擒,倭寇用藤条穿过他的肩(即穿过琵琶骨),(倭寇)叮嘱姚长子说:“带我们到舟山就放你。”姚长子误以为他们说的是吴地的州山。取道柯山,翻越柯岭,来到化人坛。自己谋划说:“化人坛四面都是水,切断前后的两桥,那么(它)就是死地了,为何不引诱倭寇进入呢?”于是悄悄地告诉乡里人说:“我引诱强盗到化人坛了,你们急速前往(化人坛)截断前桥,等到倭寇一过,就截断后桥,那么倭寇就可以抓住了。”等到倭寇抵达化人坛,前后的桥都被切断了,倭冠没有办法离开,于是把姚长子一寸寸切成肉块,筑起土城保卫自己。(当地人)围困他们好几天,(倭寇)饿极了。我们的士兵在(河边的)船上打洞,并在洞中塞入败絮用来引诱他们。倭寇深夜偷船计划逃走,(船)行到河当中,(乡兵们)拉走塞在船里的(败絮)让船沉没,四面合围夹击他们,一百三十个倭寇全部被歼灭在那里。乡人被姚长子的义举所感动,把他埋葬在钟堰的寿家岸。(姚长子墓)没有后人祭祀,成为听任牛羊践踏的废墟,旁边的农民每天挖走一锹土,恐怕它不沦为田埂道路的情况是很少了。我为它立石碑划定墓的边界,并作铭文说:(自己)一个人遭受粉身碎骨的酷刑,杀死倭寇一百三十人,功劳不足以挂齿。(自己)一个人遭受酷刑,却使几千万人存活,这功劳怎么不让人怀念。仓促之间,(姚长子)无暇顾及自身安危,却想着保全家乡父老;(官府)表彰他的义举后,公道得到大大彰显,(可我们后人)却不想留存一尺见方土地的墓地,(我)悲叹啊!

10.D 11.D 12.(1)我们是生死之交,元伯托梦给我,希望我去参加他的葬礼。(2)虽然不信,却难以阻止他对好友的感情。 13.元伯托梦给范式,告知自己的死期,希望好友能来相送;范式赶到,灵柩才顺利下葬。故事富有传奇色彩,突显了二人友情深厚、心灵相通,表达了人们对真挚友谊的赞美和向往。

【解析】10.本题考查文言词语释义。D.“未尝不叹息痛恨于桓、灵也”中的“恨”是遗憾的意思。本句中的“恨”同为“遗憾”意。故选D。

11.本题考查对文本内容的理解。D.文末“会葬者”落泪,是因为众人都被两人浓厚的友情所感动,而不是“都对元伯病逝极度悲痛”,从侧面表现了两人情谊之深。故选D。

12.本题考查对文章内容的理解和分析能力。(1)结合内容,从“行矣元伯!死生路异,永从此辞”“式恍然觉寤”等语句中可知,他告诉太守的内容必定是两人为生死之交,如今好友托梦给我,希望我参加他的葬礼,我一定要去。我们是生死之交,元伯托梦给我,希望我去参加他的葬礼。(2)根据文本中的“太守虽心不信而难违其情,许之”可知太守虽然不信,但难以阻止他的这种感情,只好答应了。

13.本题考查对文章内容的理解和分析能力。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,抓住关键语句来分析。结合内容,从“巨卿,吾以某日死,当以尔时葬,永归黄泉。子未我忘,岂能相及”“式恍然觉寤,悲叹泣下”“将窆,而柩不肯进”“式因执绋而引,柩于是乃前”等语句中可知,元伯死后,托梦给范式,希望他能参加自己的葬礼。范式即刻前往。 元伯的灵柩到了墓地却推不进去,直到范进到了以后,才成功安葬,这一富有神奇色彩的情节更加凸显了两人友情的真挚浓厚,同时也表达了人们对于真挚情谊的赞美与向往之情。

【点睛】译文:

范式,字巨卿,山阳金乡人。年轻时远离家乡赴太学从师求学,与汝南的张劭结为朋友。张劭,字元伯。二人一起告假回乡,范式对元伯说:“两年后我会回来,到时候将会去你家拜望令尊令堂大人,看看你的孩子。”于是一起约定了日期。两年后,约定的日期将到,元伯将此事详细地告知母亲,请母亲准备酒菜等候范式到来。母亲说:“已经分别了两年,又是千里之外约定的话,你怎么敢如此确信不疑呢?”他回答说:“巨卿是个忠诚守信的人,一定不会违背。”母亲说:“如果是这样,我就替你准备酒席吧。”到了约定的那一天,巨卿果然来了,上堂拜见元伯父母,一起饮酒,极尽欢乐之后才告别。

范式担任郡里的功曹,后来元伯得了重病,元伯临终时,叹息说:“遗憾没有见到我交情最深的朋友!”不久后去世了。范式忽然梦见元伯高喊:“巨卿,我在某日死去,当在那时下葬,从此永归黄泉,你没忘记我的话,或许还赶得上!”范式一下子从梦中醒过来,悲伤泪下,把这事详细禀告太守,请求前往奔丧。太守虽然心里不信,却难以劝止他的好心,就答应了他。范式就穿上给朋友送葬的衣服,按其所指葬日,骑马前往奔丧。范式还没有到,丧事已经起灵了。到了墓穴边,将要落棺入墓穴时,棺材却放不进去。他母亲拍着棺木说:“元伯!你难道还有所期待吗?”于是停下灵柩。过了一会儿,就见到不远处素车白马,有人号哭着奔来。元伯母亲望着说:“这一定是范巨卿啊。”巨卿到了,叩拜致哀说:“走吧,元伯!生死之路不同,就把这作为永远的辞别吧。”参加送丧的有上千人,都为之流泪,范式于是拉起引棺的绳索在前面引导,灵柩这才向前移动。范式就留在墓地,为元伯修坟植树,这些做完之后才离去。

14.(1)珠

(2)示例:微风轻拂水面,波澜不兴,明月似有情意,伴随船儿前行。这两句诗营造了幽美恬静的意境,表现了诗人闲适、愉悦的心情。 15.① 16.C 17.(1)范仲淹奏请兼管延安军,挑选将领,训练精兵。(2)面对盗贼横行,晁仲约不战不守,反而筹钱招待并厚赠他们,按法令应诛杀。 18.示例:文学上,富有才华和审美情趣。军事上,富有谋略,当元昊叛乱时,他选将练兵,采取一系列措施,令叛军不战而退。政治上,勇于担当,实事求是:当元昊叛乱时,他主动请缨;当富弼提议诛杀晁仲约时,他主张宽恕,活用法度。

【解析】14.本题考查诗句的理解。

(1)由诗句“珠彩耀前川,归来一扣弦”可知,诗人是写的月亮就如珍珠一样,闪耀,诗人在舟中扣弦而歌,表达出诗人对于这美景的喜爱和赞美。

(2)这两句诗的大意为:湖面上吹来微微的风,明月跟随者船行走。这里是运用了拟人的修辞,化静为动,展现出诗人心中的舒适惬意。

15.本题考查字词的含义。

仲淹欲宥之:意为范仲淹想要宽恕他;宥:宽恕。所以选①。

16.本题考查字词意思。

A.嘉:夸奖/美好的;

B.具:具备/都;

C.去:同为“离开”;

D.从:顺从/跟从;

故选C。

17.本题考查文章内容理解。

(1)由乙文“阅兵得万八千,选六将俾领之,日夕训练,号为精兵焉”可知,“贼闻之”听说的这件事指的是“范仲淹训练精兵”。

(2)由丙文“会盗起淮南,知高邮军晁仲约度不能御,谕军中富民出金帛,具牛酒,使人迎劳,且厚遗之。贼悦,径去”可知,是因为晁仲约在出现盗贼的时候,没有积极抵抗,反而想着怎么招待盗贼,按律当斩。

18.本题考查人物的分析。

由诗歌《舟中》的拟人修辞运用可知范仲淹的文学功底;由乙文“仲淹奏请兼领延安军以待寇至,上嘉而从之。阅兵得万八千,选六将俾领之,日夕训练,号为精兵焉”可知,范仲淹在军事方面也是很有训练兵士的能力;由丙文“粥时在枢府,议欲诛伸约,以正军法。仲淹欲宥之”可知范仲淹是一个宽容大度又很仁慈的人。

【点睛】参考译文:

乙文:

宝元初年,元昊叛变,当时延安刚刚被围困,朝廷选择将领,大家都不愿意去。范仲淹请求带领延安的军队等待敌人到来,皇帝赞许并且听从了他的。总共阅兵一万八千人,选择六个将领带领他们,日夜训练,成为精兵。敌人听说,就开始警戒说:“不能打延安的主意了,现在这范仲淹心中自有几万兵马,不像范雍好欺负。”“大范老子”就是范雍。范仲淹还在清涧旁建城,开拓田地,招揽少数民族,并且让各个军队养精蓄锐,来和敌人相对抗。

丙文:

恰逢盗贼在淮南作乱,掌管高邮军的晃仲预料无法抵御,就昭示当地富有的人,要他们捐出金钱、牛羊、酒菜去欢迎慰劳,并且都送给贼兵。盗贼很高兴,就走了。事情传开以后,富弼在枢密院,提议处死晁仲约,以示军法严正。范公想原谅他。富弼说:“盗贼横行,守护的大臣不能抵抗,守不住,而使百姓凑钱给他,按照法律是要杀的。”范公说:“当时实际情况是高邮兵力不足,根本没有办法抵抗或者防守,而且事情有可宽恕,这种情况下杀死知军不是立法的本意。”仁宗听从了范仲淹的话,仲约因此免于一死。

19. 瑟瑟 惨凄 20.用“风声”之“盛”衬托“松枝”之“劲”,用两个“一何”加以咏叹,富有气势,突出对松的赞美。 21. (1)B (2)D (3)A 22.A 23.(1)示例1:适合用自信的语气。曹操位高权重,认为宗世林应该会愿意结交。

示例2:适合用嘲讽的语气。曹操介意当初被拒,现在身居高位,借机嘲讽。

(2)松柏傲雪凌霜,具有刚直的气节。宗世林借此表明自己清高自守的品性,又表达了拒绝结交的态度。

【分析】19.本题考查理解能力。

从“瑟瑟谷中风……冰霜正惨凄……”可知,诗中用“瑟瑟”一词来形容寒风,用“惨凄”一词来形容冰霜。表现风之猛烈、天气之冷,侧面烘托松树的能耐寒冷的品性。

故第一空:瑟瑟;第二空:惨凄。

20.本题考查关键句赏析。

“风声一何盛,松枝一何劲”一句中,“一何”是“多么”的意思,是表示程度的副词。两个“一何”连用,在句式上形成连贯的气势;语意上,强调了“风声”的强盛、风吹的猛烈及“松枝”的刚劲有韧性,两相对比,突出松树的刚劲品质,表现了作者对松树由衷的赞美喜爱之情。根据分析归纳概括即可。

21.本题考查文言词语的理解,注意结合语境理解词义。

(1)句意:朝廷召请他为官,他还没有赴任。就:就职,赴任。

(2)句意:到(他)家中拜请他出山做汉中太守。就:前往。

(3)句意:吕蒙于是开始读书。就:从事。

故依次选:B、D、A。

22.B.“魏武不说,以其名贤,犹敬礼之”意思是:曹操不高兴,但因为宗世林有贤德的美名,所以对他还是非常尊敬。故B不正确,而A表达正确。

故选A。

23.本题考查理解分析能力。

(1)从“魏武弱冠,屡造其门。值宾客盈门,不能得言,乃伺承起,往要之,捉手请交。承拒而不纳”可知,曹操刚成年时,礼遇结交宗承,却不被宗承接受,心里不悦,有不满的情绪;而“后为司空辅汉朝”时,曹操身份地位已有极大的变化,故再见在自己手下做事的宗承,一种高高在上的自得语气不由而出,表达对宗一种不满和嘲笑。所以,读起来应用嘲笑、讥讽的语气;

如果从“魏武不说,以其名贤,犹敬礼之”里透露的曹操对宗承的敬重之情,和“命其子修子弟礼,就家拜汉中太守。魏武犹以旧情介意,薄其位而优其礼,就家访以朝政,居宾客之右”里曹操对宗承的重视和厚待可知,曹操是从内心敬重宗承的,所以这一句没有嘲笑,有的只是曹操感到自己身份变化后,与宗承结交更有底气,所在语气应该是自信的。

选择一个方面,把道理阐述清楚即可。

(2)宗世林对曹操的诘问“卿昔不顾吾,今可为交未”,以“松柏之志犹存”作答,并没有直接回答曹操的问题,含蓄婉转,给人留下面子,留有余地。“松柏之志犹存”的言外之意,“我”先前不与你结交,是一种不结交权贵的清高自傲、高洁傲岸、松柏精神的表现,现在“我”的松柏精神犹在,还是不愿结交你这样的权贵。所以这样的回答,妙在不卑不亢,坚定地表达出自己的态度。

【点睛】参考翻译:

甲:寒冷的季节到了,才知道松柏的叶子是最后凋零的。

乙:高山上松树挺拔耸立,山谷间狂风瑟瑟呼啸。风声是多么的猛烈,松枝又是多么的刚劲!任它满天冰霜惨惨凄凄,松树的腰杆终年端端正正。难道是松树没有遭到严寒的侵凌吗?不,是松柏天生有着耐寒的本性!

丙:宗承,字世林,南阳安众人。宗承年少时就具备了高雅正直的品德,能坚守志操,不同流俗,朝廷召请他为官,他还没有赴任。听闻宗世林德行而到他家(拜访)的人很多。魏武帝曹操成年后,多次到他家拜访。(一次)正遇上宾客满门,没能和他说上话,于是趁着宗承起身时,上前邀请他,并捉住他的手请求和他交往。宗承拒绝没有接受。后来(魏武)做了司空辅佐汉朝,(魏武帝)于是对宗承说:“你当年没有理睬我,现在可以和我交往吗?”宗承说:“松柏的志向还在。”魏武很不高兴,(但)因为他是有名气的贤士,仍然敬重礼遇他。命令曹丕对(宗承)行弟子之礼,到(他)家中拜请他出山做汉中太守。魏武还把旧情放在心上,给他的官位不高但礼遇很是优厚,到他家拜访询问他朝政,(宗承的)地位高于其他宾客。

24.D 25.某自度不能数十日/亦当得一官以出/但不知何处耳。 26.“亟”为急速、赶快的意思。写出了王安石想见到孙少述的急切心情,体现友情的深厚。 27.(孙少述)于是就留下王安石,摆设酒宴,一起吃饭,畅谈经学,到晚上才分开。 28.朋友要相互关心:王安石写信给孙少述告知近况,让他不必担心;真正的友情不会受时间、距离、地位的影响:王安石为官时与孙少述来往不多,罢官回乡后交往如故;朋友要相互信任:人们议论他们关系不和,孙少述从不放在心上。

【解析】24.此题考查的是对文章内容的理解。通过“到京师已数月”可以看出他远离家乡,“求一官以出。既未得所欲”,可见他谋官不顺;“一舟为火所燔②,为生之具略尽”可以看出他财产受损。故理解有误的是D.

25.此题考查的是断句。解答此类试题时,结合意思进行断句。“某自度不能数十日亦当得一官以出但不知何处耳。”翻译为“我估计过不了多久,也应当能谋个官职,只是不知道去哪里罢了。”故此断句为:某自度不能数十日/亦当得一官以出/但不知何处耳。

26.此题考查的是对文中词语的赏析。“亟往造之”意思是“极速赶往造访少述”,“亟”意思是“极速”写出了王安石急于想见到少述,可见两人感情深厚。据此作答。

27.此题考查对文言句子的翻译能力。在翻译句子是首先要注意重点的实词、虚词、通假字、古今异义词和词类活用的情况,先把按照原句子的顺序翻译,然后按照现代汉语的习惯进行语序调整。“遂留荆公,置酒共饭,剧谈经学,抵暮乃散。”句中“遂”意思是“于是”,“置”意思是“备办”,“剧”意思是“痛快”,“抵”意思是“到了”。该句语序正常,据此翻译。

28.此题考查的对文章内容的感悟。两文中都表现了两人的交情深厚,当王安石在逆境中还不忘给少述写信,希望他不要过分担心自己,告诉我们好朋友要互相关心。当王安石为官时,虽然来往不多,但两人的交情并没有断,告诉我们真正的友情不受客观因素的制约,朋友之间要相互信任。据此作答。

译文:

(甲)少述(孙侔,字少述)先生:我来到京城已经有几个月字,想要谋个一官半职。我没有得到自己想要的,船也被火烧了,自己生活所用的器物也都被烧了,唯一没有被烧的就是我这个人罢了。人大多有不如意的时候,难道只是我吗?但是先生您喜爱我的善良淳厚,大概也想知道我现在的处境是否安好,所以到了这里。什么时候能够相遇,以此来减轻我愁苦的心情呢?我估计,过不了多久,也应当能谋个官职,只是不知道去哪里罢了。其他的就不一一赘述,千万保重。

(乙)孙少述,一字正之,和王安石交情最为深厚,所以王安石《别少述》中 有一句诗写到:“应须一曲千回首,西去论心有几人?”他们的感情大概如此。 等到王安石做了相国,几年不再相见,人们都认为两个人的交情就此背离了。但是少述并不这样认为。等到王安石再次被罢免宰相后回来,经过高沙。少述恰好闲居在这里。王安石于是急忙前去拜访,少述出来迎接他,只是相互安慰,两人都忘了自己政治上的失意和显达。少述于是挽留王安石,设酒宴款待他,两人痛快地谈论文学,直到天黑才散去。王安石说:“此次被罢官之后我就将退隐江湖,恐怕没有机会与你再见面了。”少述说:“这样的话,那我就更不去与你告别了。” 两人分别是,必然若失,都流露出依依 不舍的神色。此后,人们才知道两位先生的君子之交情(情谊)是很难揣测的。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录