第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件(共32张ppt)

文档属性

| 名称 | 第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件(共32张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

第11课

辽宋夏金元的经济与社会

历史显微镜

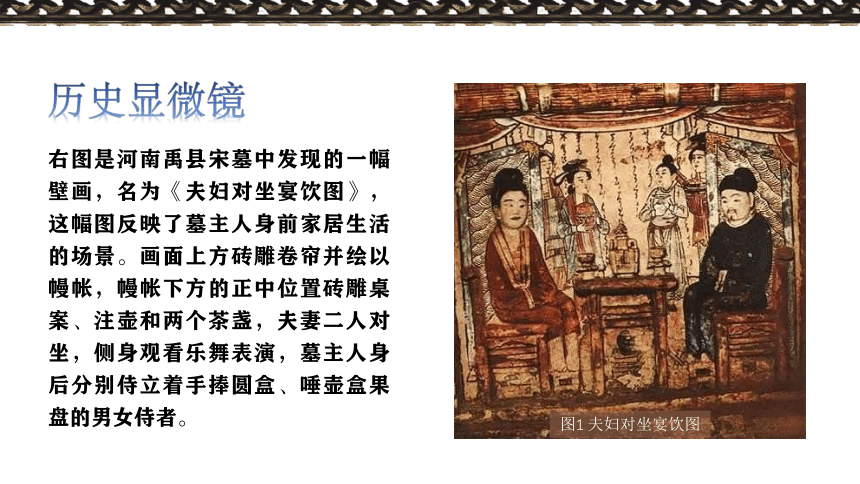

右图是河南禹县宋墓中发现的一幅壁画,名为《夫妇对坐宴饮图》,这幅图反映了墓主人身前家居生活的场景。画面上方砖雕卷帘并绘以幔帐,幔帐下方的正中位置砖雕桌案、注壶和两个茶盏,夫妻二人对坐,侧身观看乐舞表演,墓主人身后分别侍立着手捧圆盒、唾壶盒果盘的男女侍者。

图1 夫妇对坐宴饮图

目 录

壹

农业和手工业的发展

贰

商业和城市的繁荣

叁

经济重心南移

肆

社会的变化

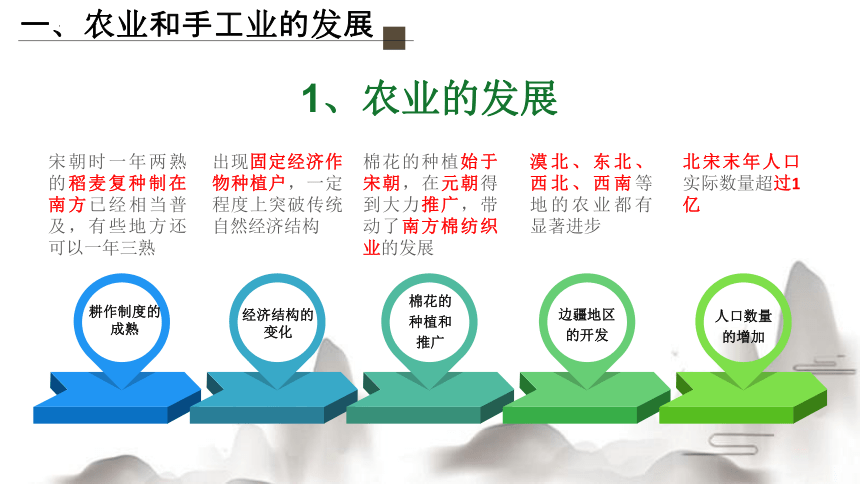

宋朝时一年两熟的稻麦复种制在南方已经相当普及,有些地方还可以一年三熟

耕作制度的成熟

出现固定经济作物种植户,一定程度上突破传统自然经济结构

经济结构的变化

棉花的种植始于宋朝,在元朝得到大力推广,带动了南方棉纺织业的发展

棉花的种植和推广

漠北、东北、西北、西南等地的农业都有显著进步

边疆地区的开发

北宋末年人口实际数量超过1亿

人口数量的增加

1、农业的发展

一、农业和手工业的发展

一、农业和手工业的发展

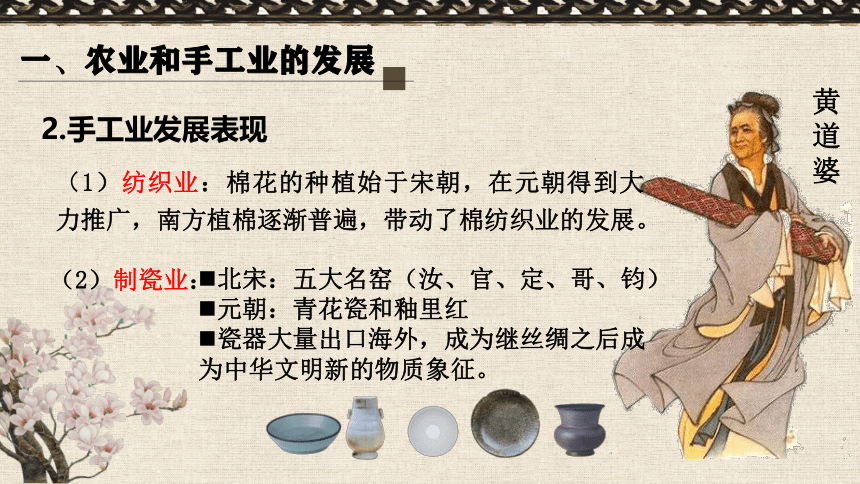

2.手工业发展表现

黄道婆

(2)制瓷业:

北宋:五大名窑(汝、官、定、哥、钧)

元朝:青花瓷和釉里红

瓷器大量出口海外,成为继丝绸之后成为中华文明新的物质象征。

(1)纺织业:棉花的种植始于宋朝,在元朝得到大力推广,南方植棉逐渐普遍,带动了棉纺织业的发展。

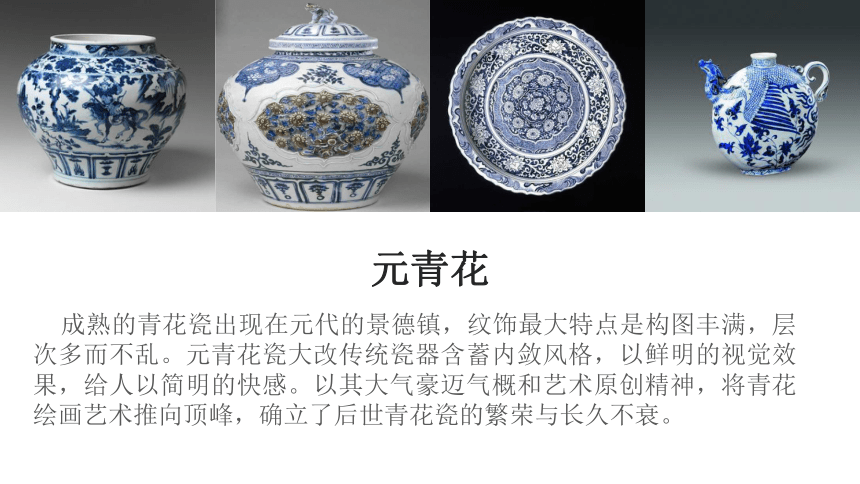

成熟的青花瓷出现在元代的景德镇,纹饰最大特点是构图丰满,层次多而不乱。元青花瓷大改传统瓷器含蓄内敛风格,以鲜明的视觉效果,给人以简明的快感。以其大气豪迈气概和艺术原创精神,将青花绘画艺术推向顶峰,确立了后世青花瓷的繁荣与长久不衰。

元青花

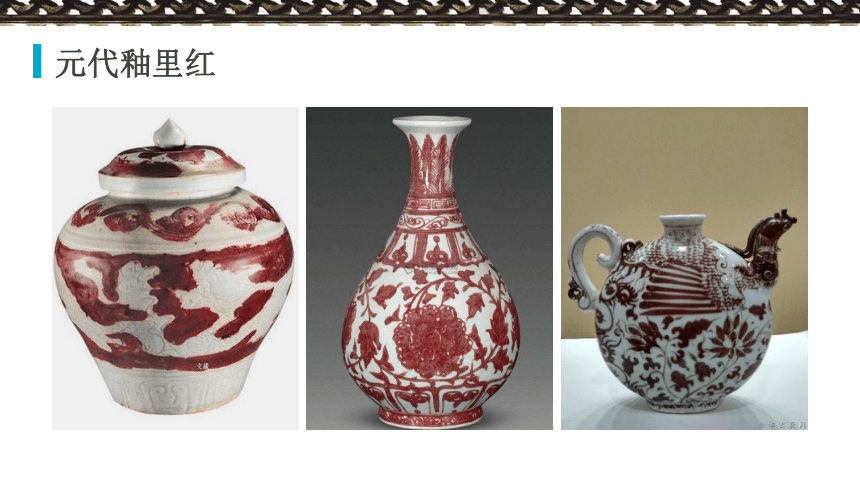

元代釉里红

一、农业和手工业的发展

2.手工业发展表现

(3)矿冶业:

①煤的开采量很大,都城东京的居民普遍使用煤作燃料。

②燃料的改进大大提高了金属冶炼的产量和质量。

汴都数百万家,尽仰石炭,无一家燃薪者。——《鸡肋篇》

(4)印刷业:

北宋:毕昇创造活字印刷术(胶泥活字)。

元代:王祯创制木活字,又发明转轮排字盘。

据美国学者郝若贝推算,北宋元丰元年(1078)全国铁产量在7.5~ 15万吨之间,相当于1640年英国的两倍半到五倍,可与18世纪初整个欧洲的铁产量14.5~ 18万吨相比拟。

◎《清明上河图》仇英摹本上的书坊

(北宋)中央政府刻印图书,除国子监承刻之外,其它政府部门和地方官署都刻书、印书,全面开展了政府刻书事业……刻书内容范围更加扩大,不仅刻印儒家经典著作,又遍刻正史、医书、诸子、算书、字书、类书和名家诗文……

——钱存训《印刷术在中国传统文化中的作用》

(1)日用品与艺术品的结合。古代中国手工业产品集内质美、造型美、色泽美于一体,享誉海外,广受欢迎。

(2)陆上和海上丝绸之路的开通为古代中国手工业产品流向海外市场提供了便利的条件。

(3)古代封建王朝利用馈赠手工业产品的方式,加强与亚、非、欧各国的友好往来,如瓷器赠品成为和平、友好、吉祥的化身。

拓展

中国手工业产品广受海外欢迎的原因

二、商业和城市的繁荣

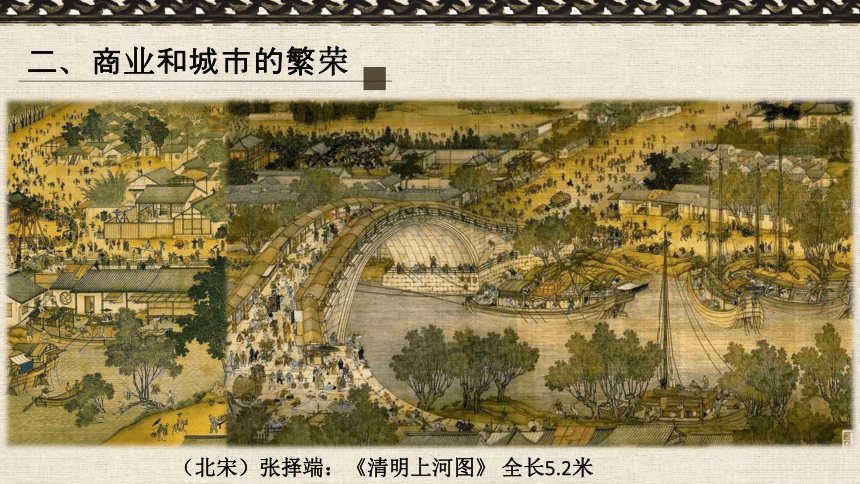

(北宋)张择端:《清明上河图》 全长5.2米

二、商业和城市的繁荣

1.商业发展表现——市场

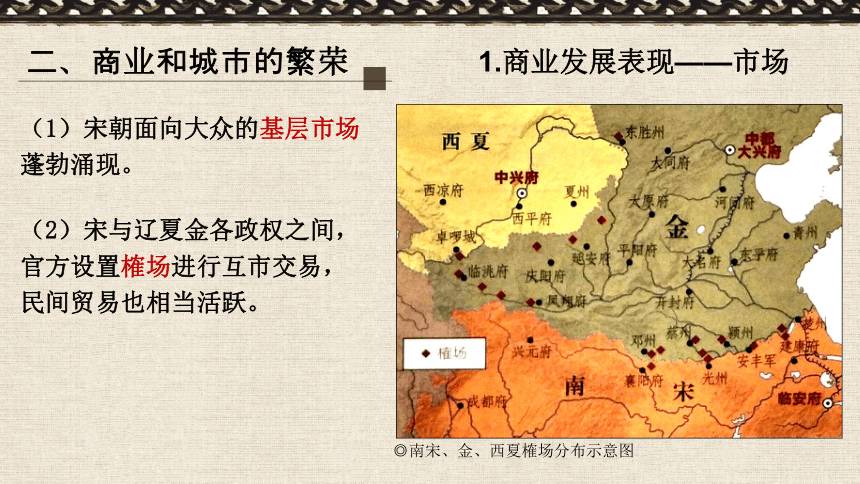

(1)宋朝面向大众的基层市场蓬勃涌现。

今朝半醉归草市,

指点青帘上酒楼。

——陆游:《杂赋》

(2)宋与辽夏金各政权之间,官方设置榷场进行互市交易,民间贸易也相当活跃。

◎南宋、金、西夏榷场分布示意图

宋以前的市 宋及宋以后的市

时间 有时间限制 打破时间限制,出现夜市

地点 市坊分开 打破空间限制,城郊和乡村“草市”更加普遍

管理 市令或市长管理 不再受官府直接监控

中国古代的城市的发展,到北宋出现了一个新的转折。北宋以前的城市,一般是坊、市分区,即住宅区与商业区严格分开。北宋时,随着商品经济的发展和城市人口的增加,坊市界限被彻底打破,商店可以随时开设。

市的发展

榷场

雄州榷场图

辽、宋、西夏、金各政权在接界地点设置的商品市场。榷场贸易是因各地区经济交流的需要而产生的。对于各政权统治者来说,还有提供经济利益、安定边境、促进民族交融的作用。

(3)商品流通规模的扩大,导致货币需求量剧增。北宋开始出现纸币(交子)。元朝在全国范围内将纸币作为主币发行。

二、商业和城市的繁荣

1.商业发展表现——货币、外贸

◎宋代海上交通路线图

◎海上丝绸之路向外运送瓷器时失事的南宋古船——南海Ⅰ号

(4)外贸税收成为宋元两朝国库的重要财源。丝织品、瓷器等,远销亚非许多国家和地区。

主要外贸港口有广州、泉州、明州等。

宋代大量使用铜、铁钱,其官方数量铸造得很多,但由于商品经济的发展,官僚、地主的窖藏,岁币和海外贸易的需要,“钱荒”十分严重。为了应对这一局面,四川商人印发了交子使用,后来官方发现有利可图,改交子为官办。交子是我国使用纸币的开始,同时也是世界上最早的纸币。南宋,还发明了会子。

宋代钱币的发展

二、商业和城市的繁荣

2.城市兴盛表现

(1)北宋东京和南宋临安人口多时均超出百万,市场活跃,交易频繁,娱乐活动丰富多彩。

(2)元朝:杭州,被外国旅行家称为“世界最富丽名贵之城”。元大都是当时北方最大的经济中心和商品集散地。

举目则青楼画阁,绣户珠帘。雕车竞驻于天街,宝马争驰于御路,金翠耀日,罗绮飘香。新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆。八荒争凑,万国咸通。集四海之珍奇,皆归市易;会寰区之异味,悉在庖厨。花光满路,何限春游,箫鼓喧空,几家夜宴。

——(北宋)孟元老:《东京梦华录》

◎北宋娱乐场所——瓦子

北宋的东京城内的许多娱乐兼经营商业的场所叫做“瓦子”。瓦子中圈出许多专供演出的圈子,有说书、唱曲、耍杂剧、踢球的。摊位有卖饮食、药材、古玩、字画剃头、剪头、相面、算卦的。大的瓦子,可容几千人。昼夜不歇,热闹非凡。

元大都,简称大都,是元朝的首都,由元代科学家刘秉忠规划建设,自元世祖忽必烈至元四年(1267年)至元顺帝至正二十八年(1368年)为元代京师。其城址位于今北京市市区,北至元大都土城遗址,南至长安街,东西至二环路。元大都城街道的布局,奠定了今日北京城市的基本格局。

元大都

拓展

三、经济重心南移

1.历程

朝代 表现 特征 规律

魏晋南北朝 (永嘉南渡) 初步形成稻麦兼种、水陆互补的作物体系,耕地面积和产量大幅度提高。农业、手工业和商业发展,出现了拥有上百万人口的大城市

中唐以后 (安史之乱、五代十国) 南宋时期 (靖康之变) “苏湖熟,天下足”

古代中国经济重心南移,一是由北向南从黄河流域转移到长江流域和江南一带,二是由内地向沿海逐渐转移

江南得到初步开发

南方经济继续加速发展,逐渐赶上北方

经济重心南移开始

经济上南强于北的局面完全确立,南方正式成为中国古代的经济重心。

经济重心南移完成

三、经济重心南移

1.历程

(4)元朝:南北经济差距继续扩大,全国大部分人口和税收集中在江南。

【南方财赋顺利北运的保障措施】

①重开大运河,裁弯取直,缩短航程。

②开辟长途海运路线。

◎元朝运河、海运路线图

材料 宋朝经济重心的南移不是个偶然现象,而是一个由量变到质变的过程。北人南迁从秦时就已开始,在这个漫长的历史发展中,由于北人南移,不仅增加了江南的劳动力,更重要的是带去了北方先进的生产技术和生产工具,加速了南方的开发。……自从十世纪后,由于少数民族的崛起,辽、西夏、金不断南侵,北方屡次遭到践踏,生产受到极大破坏,而宋王朝却实施妥协退让的政策,直到最后,北宋南渡,促使了历史上第五次北方人的大迁徙。它标志着南方经济文化的空前发展,随着政治中心南移,我国经济中心也完成了南移这一过渡。……高宗即位初年,南宋就开始采用“免耕牛税”的办法,来奖励农民归田,同时还进行了军屯、民屯以及水利工程的修建,由于这些措施的实施,南方农业获得了很大发展。

——王松苗:《关于宋朝经济中心的南移》

阅读材料并结合教材,总结经济重心南移的原因。

问题探究

三、经济重心南移

2.原因

(1)人口因素:自唐朝晚期以来,大量中原人口南迁,既带来了先进的技术和生产经验,也增加了南方的劳动力。

(2)自然因素:南方气候条件优良,使更适宜农业发展。

(3)政治因素:自唐末以来,北方战乱频繁,而南方相对安定。

(4)政策因素:南方统治者重视经济的发展,采取一些有利于经济发展的政策,促进了南方经济的发展。

三、经济重心南移

3.影响

1. 对商贸的影响:促进了南方沿海城市的迅速发展,海上交通和运输也有了很大发展;

2. 对人口分布的影响:经济重心的南移会进一步促进北方人口的南迁,东部、南部人口比重逐步上升;

3. 对文化教育的影响:促进南方地区文化教育事业的发展;

4. 对城市发展的影响:促进南方工商业城市的增加,商品经济迅速发展;

5. 对风俗习惯的影响:受经济重心南移影响,南方的风俗习惯被推广到全国,如饮食、语言、信仰等;

6. 对民族关系的影响:促进南北民族交融,促进了民族多样性和统一性的发展。

三、经济重心南移

3.影响

南方经济发展带动了文化的进步。北宋采取南北分卷制度;南宋起江浙一带尤其人才集中。

北宋籍贯可考的进士9630人,南方9164人,两浙、两江和福建五路7038人,占总数的73%。

——刘海峰《中国科举史》

北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。明宣德年间,科举考试正式实行南北分卷录取制度:应天及苏、松诸府,浙江、江西、福建、湖广、广东归入南卷;顺天、山东、山西、河南、陕西归入北卷;一些文化较落后、士子登第困难的地区归入中卷。每录取百人,南卷取55人,北卷取35人,中卷取10人。

三、经济重心南移

①从南方考生角度来看,并不完全公平。

②从国家全局角度来看,南北分卷解决了南方人在科举考试中占有明显优势的问题,有利于维持取士人数之均衡,平衡南北利益。

③当今高考制度各高校按照地区分配录取名额,也可以看到这项制度的影子。

如何认识北宋科举考试中南北分卷的做法?

四、社会的变化

材料 早期儒家传统中,士的形象往往与“贫”分不开。但到宋代,中国的社会结构发生了变化,魏晋至隋唐时期的豪门阶层渐次衰落,代之而起的是新兴的布衣阶层,宋人郑樵总结道:“自五季以来,取士不问家世,婚姻不问阀阅。”这种不问家世而取士的姿态,随着科举制度的严密化,无疑会加速社会阶层的流动。相应地,宋代商业经济繁荣,社会中也出现了都市贫民阶层,为应对这一新的社会变化,宋代政府开始有专门针对救济贫弱老者的政策出台。

——张文涛:《宋代救济制度与当代扶贫》

材料可以看出宋代的社会结构出现什么样的变化?原因有哪些?

问题探究

四、社会的变化

唐世科举之柄,专付之主司,仍不糊名。又有交朋之厚者为之助,谓之“通榜”。

(1)门第观念的淡化和社会流动的加强

(北宋皇帝)王者无外,天下一家,故不问东西南北之人,尽聚诸路贡士,混合为一,而惟材是择。又糊名、誊录而考之,使主司莫知为何方之人、谁氏之子,不得有所憎爱薄厚于其间。

*社会流动的加强

自隋唐而上,官有簿状,家有谱系。官之选举必由于簿状,家之婚姻必由于谱系。……自五季以来,取士不问家世,婚姻不问阀阅。

——(宋)郑樵:《通志》

本朝贵人家选婿,于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶及其家世,谓之“榜下捉婿”。

——(宋)朱彧《萍洲可谈》

*门第观念的淡化

1.表现:

四、社会的变化

(2)社会身份趋于平等,依附关系削弱

【部曲佃客制】

魏晋南北朝盛行,唐朝犹存。称为“部曲”或者“佃客”的依附农民被豪强地主所控制,要为地主耕种土地,交纳地租,服劳役,任杂务,战时则武装为私兵。他们不单立户口,而附于主家户籍,世代相袭,非自赎或主人放免不得脱籍。

经济依附+人身依附

【租佃制】

宋朝十分普遍。无地农民通常与地主签订契约,租种土地。法律明文规定,佃农在契约期满后可以自由迁徙,地主不得阻拦。

经济依附

主奴关系

租赁关系

特点:

关系:

1.表现:

“贫富无定势,田宅无定主”

四、社会的变化

(3)国家对社会控制的相对松弛

①土地买卖、典当基本不受官府干预。

②对于百姓迁移住所、更换职业,以及日常生活标准,官府的限制也比前代更为松弛。

1.表现:

北宋东京城平面图

辽宋夏金元的经济与社会

农业和手工业的发展

商业和城市的繁荣

经济中心南移

农业

耕种制度

经济结构

边疆地区获得进一步开发

宋:五大名窑

元:青花瓷、釉里红

瓷器大量出口海外

制瓷业

矿冶业——煤

印刷业——活字印刷术

手工业

商业发展

海外贸易

城市繁荣

宋元时期的南移进程

经济中心南移的影响

瓷器精美

娱乐丰富

粮食充足

棉衣棉被

商品众多

煤炭取暖

书籍丰富

社会的变化

门第淡化

人身平等

控制松弛

第11课

辽宋夏金元的经济与社会

历史显微镜

右图是河南禹县宋墓中发现的一幅壁画,名为《夫妇对坐宴饮图》,这幅图反映了墓主人身前家居生活的场景。画面上方砖雕卷帘并绘以幔帐,幔帐下方的正中位置砖雕桌案、注壶和两个茶盏,夫妻二人对坐,侧身观看乐舞表演,墓主人身后分别侍立着手捧圆盒、唾壶盒果盘的男女侍者。

图1 夫妇对坐宴饮图

目 录

壹

农业和手工业的发展

贰

商业和城市的繁荣

叁

经济重心南移

肆

社会的变化

宋朝时一年两熟的稻麦复种制在南方已经相当普及,有些地方还可以一年三熟

耕作制度的成熟

出现固定经济作物种植户,一定程度上突破传统自然经济结构

经济结构的变化

棉花的种植始于宋朝,在元朝得到大力推广,带动了南方棉纺织业的发展

棉花的种植和推广

漠北、东北、西北、西南等地的农业都有显著进步

边疆地区的开发

北宋末年人口实际数量超过1亿

人口数量的增加

1、农业的发展

一、农业和手工业的发展

一、农业和手工业的发展

2.手工业发展表现

黄道婆

(2)制瓷业:

北宋:五大名窑(汝、官、定、哥、钧)

元朝:青花瓷和釉里红

瓷器大量出口海外,成为继丝绸之后成为中华文明新的物质象征。

(1)纺织业:棉花的种植始于宋朝,在元朝得到大力推广,南方植棉逐渐普遍,带动了棉纺织业的发展。

成熟的青花瓷出现在元代的景德镇,纹饰最大特点是构图丰满,层次多而不乱。元青花瓷大改传统瓷器含蓄内敛风格,以鲜明的视觉效果,给人以简明的快感。以其大气豪迈气概和艺术原创精神,将青花绘画艺术推向顶峰,确立了后世青花瓷的繁荣与长久不衰。

元青花

元代釉里红

一、农业和手工业的发展

2.手工业发展表现

(3)矿冶业:

①煤的开采量很大,都城东京的居民普遍使用煤作燃料。

②燃料的改进大大提高了金属冶炼的产量和质量。

汴都数百万家,尽仰石炭,无一家燃薪者。——《鸡肋篇》

(4)印刷业:

北宋:毕昇创造活字印刷术(胶泥活字)。

元代:王祯创制木活字,又发明转轮排字盘。

据美国学者郝若贝推算,北宋元丰元年(1078)全国铁产量在7.5~ 15万吨之间,相当于1640年英国的两倍半到五倍,可与18世纪初整个欧洲的铁产量14.5~ 18万吨相比拟。

◎《清明上河图》仇英摹本上的书坊

(北宋)中央政府刻印图书,除国子监承刻之外,其它政府部门和地方官署都刻书、印书,全面开展了政府刻书事业……刻书内容范围更加扩大,不仅刻印儒家经典著作,又遍刻正史、医书、诸子、算书、字书、类书和名家诗文……

——钱存训《印刷术在中国传统文化中的作用》

(1)日用品与艺术品的结合。古代中国手工业产品集内质美、造型美、色泽美于一体,享誉海外,广受欢迎。

(2)陆上和海上丝绸之路的开通为古代中国手工业产品流向海外市场提供了便利的条件。

(3)古代封建王朝利用馈赠手工业产品的方式,加强与亚、非、欧各国的友好往来,如瓷器赠品成为和平、友好、吉祥的化身。

拓展

中国手工业产品广受海外欢迎的原因

二、商业和城市的繁荣

(北宋)张择端:《清明上河图》 全长5.2米

二、商业和城市的繁荣

1.商业发展表现——市场

(1)宋朝面向大众的基层市场蓬勃涌现。

今朝半醉归草市,

指点青帘上酒楼。

——陆游:《杂赋》

(2)宋与辽夏金各政权之间,官方设置榷场进行互市交易,民间贸易也相当活跃。

◎南宋、金、西夏榷场分布示意图

宋以前的市 宋及宋以后的市

时间 有时间限制 打破时间限制,出现夜市

地点 市坊分开 打破空间限制,城郊和乡村“草市”更加普遍

管理 市令或市长管理 不再受官府直接监控

中国古代的城市的发展,到北宋出现了一个新的转折。北宋以前的城市,一般是坊、市分区,即住宅区与商业区严格分开。北宋时,随着商品经济的发展和城市人口的增加,坊市界限被彻底打破,商店可以随时开设。

市的发展

榷场

雄州榷场图

辽、宋、西夏、金各政权在接界地点设置的商品市场。榷场贸易是因各地区经济交流的需要而产生的。对于各政权统治者来说,还有提供经济利益、安定边境、促进民族交融的作用。

(3)商品流通规模的扩大,导致货币需求量剧增。北宋开始出现纸币(交子)。元朝在全国范围内将纸币作为主币发行。

二、商业和城市的繁荣

1.商业发展表现——货币、外贸

◎宋代海上交通路线图

◎海上丝绸之路向外运送瓷器时失事的南宋古船——南海Ⅰ号

(4)外贸税收成为宋元两朝国库的重要财源。丝织品、瓷器等,远销亚非许多国家和地区。

主要外贸港口有广州、泉州、明州等。

宋代大量使用铜、铁钱,其官方数量铸造得很多,但由于商品经济的发展,官僚、地主的窖藏,岁币和海外贸易的需要,“钱荒”十分严重。为了应对这一局面,四川商人印发了交子使用,后来官方发现有利可图,改交子为官办。交子是我国使用纸币的开始,同时也是世界上最早的纸币。南宋,还发明了会子。

宋代钱币的发展

二、商业和城市的繁荣

2.城市兴盛表现

(1)北宋东京和南宋临安人口多时均超出百万,市场活跃,交易频繁,娱乐活动丰富多彩。

(2)元朝:杭州,被外国旅行家称为“世界最富丽名贵之城”。元大都是当时北方最大的经济中心和商品集散地。

举目则青楼画阁,绣户珠帘。雕车竞驻于天街,宝马争驰于御路,金翠耀日,罗绮飘香。新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆。八荒争凑,万国咸通。集四海之珍奇,皆归市易;会寰区之异味,悉在庖厨。花光满路,何限春游,箫鼓喧空,几家夜宴。

——(北宋)孟元老:《东京梦华录》

◎北宋娱乐场所——瓦子

北宋的东京城内的许多娱乐兼经营商业的场所叫做“瓦子”。瓦子中圈出许多专供演出的圈子,有说书、唱曲、耍杂剧、踢球的。摊位有卖饮食、药材、古玩、字画剃头、剪头、相面、算卦的。大的瓦子,可容几千人。昼夜不歇,热闹非凡。

元大都,简称大都,是元朝的首都,由元代科学家刘秉忠规划建设,自元世祖忽必烈至元四年(1267年)至元顺帝至正二十八年(1368年)为元代京师。其城址位于今北京市市区,北至元大都土城遗址,南至长安街,东西至二环路。元大都城街道的布局,奠定了今日北京城市的基本格局。

元大都

拓展

三、经济重心南移

1.历程

朝代 表现 特征 规律

魏晋南北朝 (永嘉南渡) 初步形成稻麦兼种、水陆互补的作物体系,耕地面积和产量大幅度提高。农业、手工业和商业发展,出现了拥有上百万人口的大城市

中唐以后 (安史之乱、五代十国) 南宋时期 (靖康之变) “苏湖熟,天下足”

古代中国经济重心南移,一是由北向南从黄河流域转移到长江流域和江南一带,二是由内地向沿海逐渐转移

江南得到初步开发

南方经济继续加速发展,逐渐赶上北方

经济重心南移开始

经济上南强于北的局面完全确立,南方正式成为中国古代的经济重心。

经济重心南移完成

三、经济重心南移

1.历程

(4)元朝:南北经济差距继续扩大,全国大部分人口和税收集中在江南。

【南方财赋顺利北运的保障措施】

①重开大运河,裁弯取直,缩短航程。

②开辟长途海运路线。

◎元朝运河、海运路线图

材料 宋朝经济重心的南移不是个偶然现象,而是一个由量变到质变的过程。北人南迁从秦时就已开始,在这个漫长的历史发展中,由于北人南移,不仅增加了江南的劳动力,更重要的是带去了北方先进的生产技术和生产工具,加速了南方的开发。……自从十世纪后,由于少数民族的崛起,辽、西夏、金不断南侵,北方屡次遭到践踏,生产受到极大破坏,而宋王朝却实施妥协退让的政策,直到最后,北宋南渡,促使了历史上第五次北方人的大迁徙。它标志着南方经济文化的空前发展,随着政治中心南移,我国经济中心也完成了南移这一过渡。……高宗即位初年,南宋就开始采用“免耕牛税”的办法,来奖励农民归田,同时还进行了军屯、民屯以及水利工程的修建,由于这些措施的实施,南方农业获得了很大发展。

——王松苗:《关于宋朝经济中心的南移》

阅读材料并结合教材,总结经济重心南移的原因。

问题探究

三、经济重心南移

2.原因

(1)人口因素:自唐朝晚期以来,大量中原人口南迁,既带来了先进的技术和生产经验,也增加了南方的劳动力。

(2)自然因素:南方气候条件优良,使更适宜农业发展。

(3)政治因素:自唐末以来,北方战乱频繁,而南方相对安定。

(4)政策因素:南方统治者重视经济的发展,采取一些有利于经济发展的政策,促进了南方经济的发展。

三、经济重心南移

3.影响

1. 对商贸的影响:促进了南方沿海城市的迅速发展,海上交通和运输也有了很大发展;

2. 对人口分布的影响:经济重心的南移会进一步促进北方人口的南迁,东部、南部人口比重逐步上升;

3. 对文化教育的影响:促进南方地区文化教育事业的发展;

4. 对城市发展的影响:促进南方工商业城市的增加,商品经济迅速发展;

5. 对风俗习惯的影响:受经济重心南移影响,南方的风俗习惯被推广到全国,如饮食、语言、信仰等;

6. 对民族关系的影响:促进南北民族交融,促进了民族多样性和统一性的发展。

三、经济重心南移

3.影响

南方经济发展带动了文化的进步。北宋采取南北分卷制度;南宋起江浙一带尤其人才集中。

北宋籍贯可考的进士9630人,南方9164人,两浙、两江和福建五路7038人,占总数的73%。

——刘海峰《中国科举史》

北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。明宣德年间,科举考试正式实行南北分卷录取制度:应天及苏、松诸府,浙江、江西、福建、湖广、广东归入南卷;顺天、山东、山西、河南、陕西归入北卷;一些文化较落后、士子登第困难的地区归入中卷。每录取百人,南卷取55人,北卷取35人,中卷取10人。

三、经济重心南移

①从南方考生角度来看,并不完全公平。

②从国家全局角度来看,南北分卷解决了南方人在科举考试中占有明显优势的问题,有利于维持取士人数之均衡,平衡南北利益。

③当今高考制度各高校按照地区分配录取名额,也可以看到这项制度的影子。

如何认识北宋科举考试中南北分卷的做法?

四、社会的变化

材料 早期儒家传统中,士的形象往往与“贫”分不开。但到宋代,中国的社会结构发生了变化,魏晋至隋唐时期的豪门阶层渐次衰落,代之而起的是新兴的布衣阶层,宋人郑樵总结道:“自五季以来,取士不问家世,婚姻不问阀阅。”这种不问家世而取士的姿态,随着科举制度的严密化,无疑会加速社会阶层的流动。相应地,宋代商业经济繁荣,社会中也出现了都市贫民阶层,为应对这一新的社会变化,宋代政府开始有专门针对救济贫弱老者的政策出台。

——张文涛:《宋代救济制度与当代扶贫》

材料可以看出宋代的社会结构出现什么样的变化?原因有哪些?

问题探究

四、社会的变化

唐世科举之柄,专付之主司,仍不糊名。又有交朋之厚者为之助,谓之“通榜”。

(1)门第观念的淡化和社会流动的加强

(北宋皇帝)王者无外,天下一家,故不问东西南北之人,尽聚诸路贡士,混合为一,而惟材是择。又糊名、誊录而考之,使主司莫知为何方之人、谁氏之子,不得有所憎爱薄厚于其间。

*社会流动的加强

自隋唐而上,官有簿状,家有谱系。官之选举必由于簿状,家之婚姻必由于谱系。……自五季以来,取士不问家世,婚姻不问阀阅。

——(宋)郑樵:《通志》

本朝贵人家选婿,于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶及其家世,谓之“榜下捉婿”。

——(宋)朱彧《萍洲可谈》

*门第观念的淡化

1.表现:

四、社会的变化

(2)社会身份趋于平等,依附关系削弱

【部曲佃客制】

魏晋南北朝盛行,唐朝犹存。称为“部曲”或者“佃客”的依附农民被豪强地主所控制,要为地主耕种土地,交纳地租,服劳役,任杂务,战时则武装为私兵。他们不单立户口,而附于主家户籍,世代相袭,非自赎或主人放免不得脱籍。

经济依附+人身依附

【租佃制】

宋朝十分普遍。无地农民通常与地主签订契约,租种土地。法律明文规定,佃农在契约期满后可以自由迁徙,地主不得阻拦。

经济依附

主奴关系

租赁关系

特点:

关系:

1.表现:

“贫富无定势,田宅无定主”

四、社会的变化

(3)国家对社会控制的相对松弛

①土地买卖、典当基本不受官府干预。

②对于百姓迁移住所、更换职业,以及日常生活标准,官府的限制也比前代更为松弛。

1.表现:

北宋东京城平面图

辽宋夏金元的经济与社会

农业和手工业的发展

商业和城市的繁荣

经济中心南移

农业

耕种制度

经济结构

边疆地区获得进一步开发

宋:五大名窑

元:青花瓷、釉里红

瓷器大量出口海外

制瓷业

矿冶业——煤

印刷业——活字印刷术

手工业

商业发展

海外贸易

城市繁荣

宋元时期的南移进程

经济中心南移的影响

瓷器精美

娱乐丰富

粮食充足

棉衣棉被

商品众多

煤炭取暖

书籍丰富

社会的变化

门第淡化

人身平等

控制松弛

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进