高中地理人教版(2019)选择性必修1第五章自然环境的整体性和差异性复习课件(共37张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中地理人教版(2019)选择性必修1第五章自然环境的整体性和差异性复习课件(共37张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-02-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

第五章

自然环境的整体性和差异性

课程标准 运用图表并结合实例,分析自然环境的整体性和地域分异规律

核心素养目标 人地协调观 结合现实中与自然环境整体性和差异性相关的真实问题,能够从人地关系系统的角度分析自然环境与人类活动的相互作用关系,具备尊重自然规律、科学利用自然的意识

综合思维 能够结合实例,分析自然地理环境整体性和地域分异规律

区域认知 能够分析特定区域自然环境特征及其对人类活动的影响,并能提出科学决策的依据

地理实践力 能够独立开展野外考察或社会调查,收集和处理信息,分析评判人类利用自然环境是否科学合理,并能针对问题提出改进措施;能够在地理实践活动中表现出较强的行动能力

课标解读

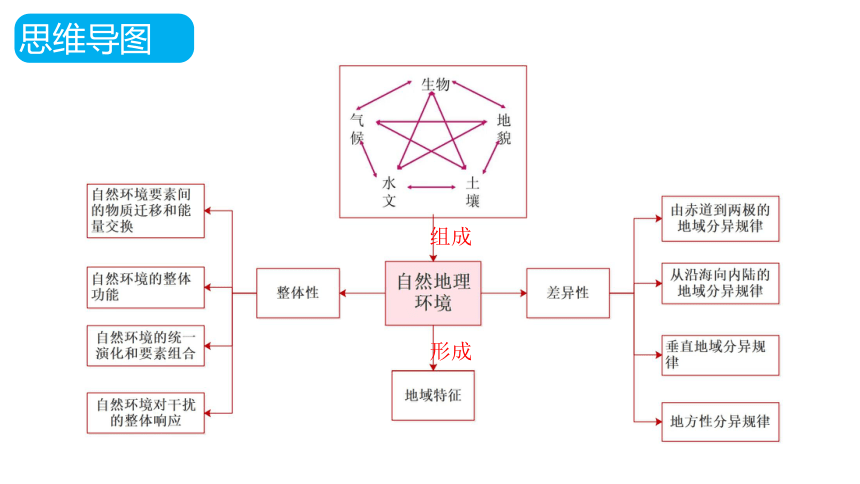

思维导图

形成

组成

考 点 梳 理

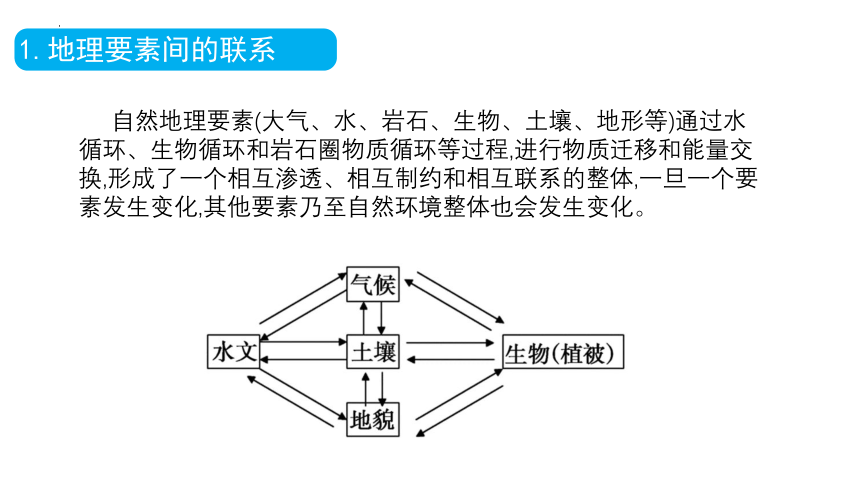

1.地理要素间的联系

自然地理要素(大气、水、岩石、生物、土壤、地形等)通过水循环、生物循环和岩石圈物质循环等过程,进行物质迁移和能量交换,形成了一个相互渗透、相互制约和相互联系的整体,一旦一个要素发生变化,其他要素乃至自然环境整体也会发生变化。

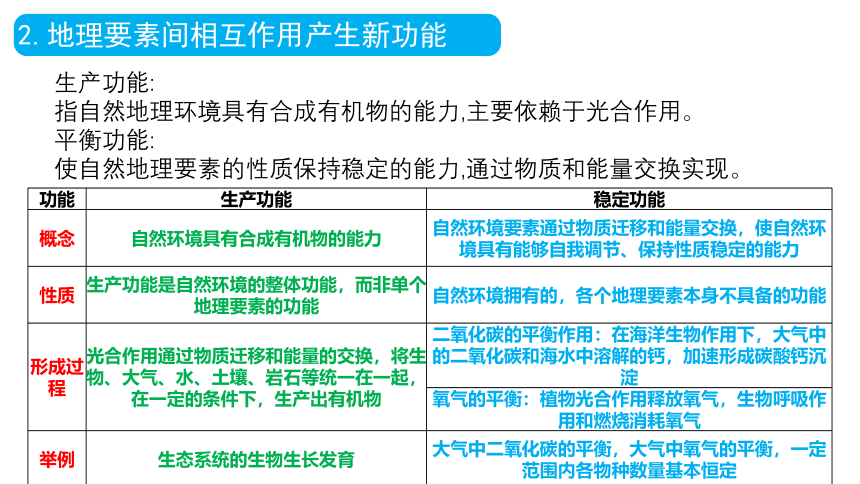

2.地理要素间相互作用产生新功能

生产功能:

指自然地理环境具有合成有机物的能力,主要依赖于光合作用。

平衡功能:

使自然地理要素的性质保持稳定的能力,通过物质和能量交换实现。

功能 生产功能 稳定功能

概念 自然环境具有合成有机物的能力 自然环境要素通过物质迁移和能量交换,使自然环境具有能够自我调节、保持性质稳定的能力

性质 生产功能是自然环境的整体功能,而非单个地理要素的功能 自然环境拥有的,各个地理要素本身不具备的功能

形成过程 光合作用通过物质迁移和能量的交换,将生物、大气、水、土壤、岩石等统一在一起,在一定的条件下,生产出有机物 二氧化碳的平衡作用:在海洋生物作用下,大气中的二氧化碳和海水中溶解的钙,加速形成碳酸钙沉淀

氧气的平衡:植物光合作用释放氧气,生物呼吸作用和燃烧消耗氧气

举例 生态系统的生物生长发育 大气中二氧化碳的平衡,大气中氧气的平衡,一定范围内各物种数量基本恒定

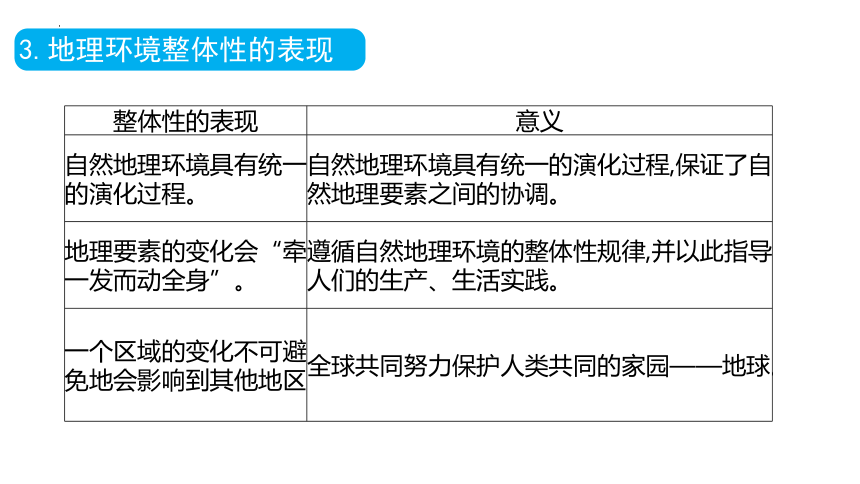

3.地理环境整体性的表现

整体性的表现 意义

自然地理环境具有统一的演化过程。 自然地理环境具有统一的演化过程,保证了自然地理要素之间的协调。

地理要素的变化会“牵一发而动全身”。 遵循自然地理环境的整体性规律,并以此指导人们的生产、生活实践。

一个区域的变化不可避免地会影响到其他地区。 全球共同努力保护人类共同的家园——地球。

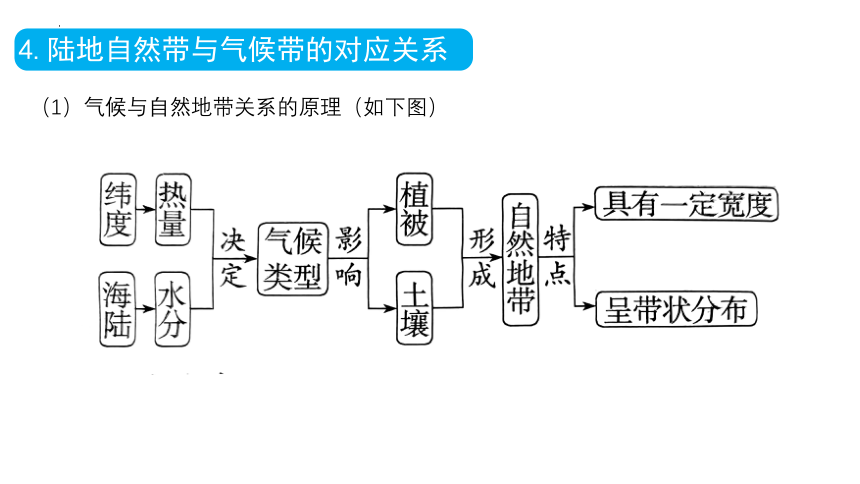

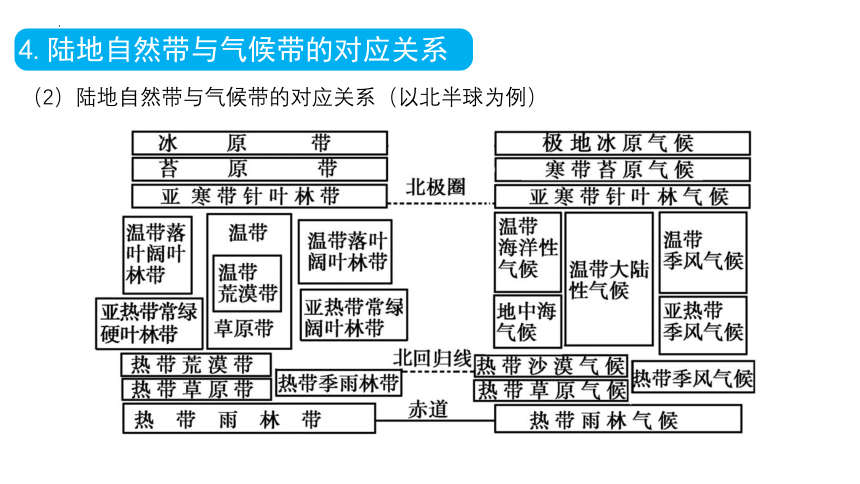

(1)气候与自然地带关系的原理(如下图)

4.陆地自然带与气候带的对应关系

4.陆地自然带与气候带的对应关系

(2)陆地自然带与气候带的对应关系(以北半球为例)

核心突破

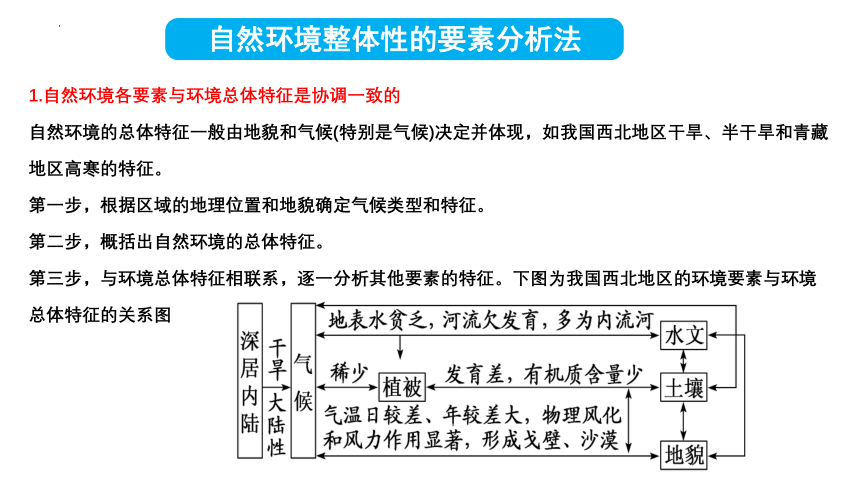

1.自然环境各要素与环境总体特征是协调一致的

自然环境的总体特征一般由地貌和气候(特别是气候)决定并体现,如我国西北地区干旱、半干旱和青藏地区高寒的特征。

第一步,根据区域的地理位置和地貌确定气候类型和特征。

第二步,概括出自然环境的总体特征。

第三步,与环境总体特征相联系,逐一分析其他要素的特征。下图为我国西北地区的环境要素与环境总体特征的关系图

自然环境整体性的要素分析法

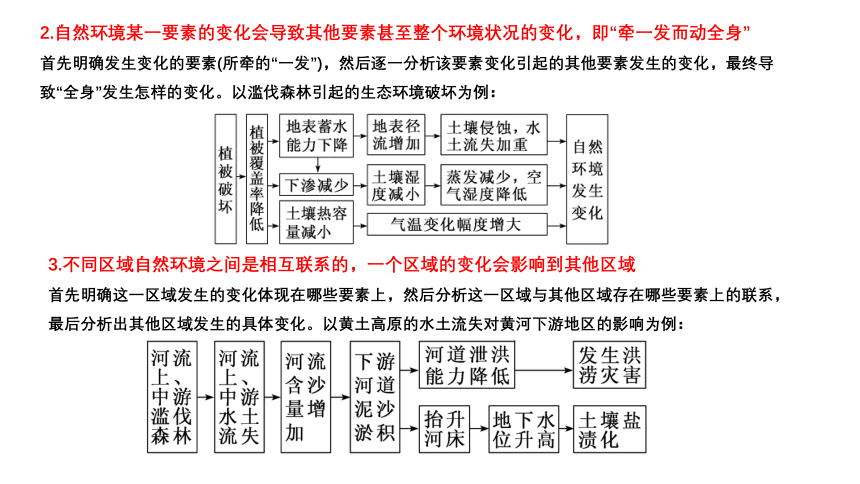

2.自然环境某一要素的变化会导致其他要素甚至整个环境状况的变化,即“牵一发而动全身”

首先明确发生变化的要素(所牵的“一发”),然后逐一分析该要素变化引起的其他要素发生的变化,最终导致“全身”发生怎样的变化。以滥伐森林引起的生态环境破坏为例:

3.不同区域自然环境之间是相互联系的,一个区域的变化会影响到其他区域

首先明确这一区域发生的变化体现在哪些要素上,然后分析这一区域与其他区域存在哪些要素上的联系,最后分析出其他区域发生的具体变化。以黄土高原的水土流失对黄河下游地区的影响为例:

1.地域特征的形成:地域外部条件(包括太阳辐射量、距海远近等)与内部物质、能量运动的结果。

5.地域差异

考点梳理

考

2.地域差异的表现:

(1)地域外部条件:太阳辐射量

2.地域差异的表现:

(2)地域外部条件:距海远近

考点梳理

考点

2.地域差异的表现:

(3)不同的空间尺度上,即规模有大有小。

①全球性的地域差异:温度带分异和海陆分异。

②陆地环境的地域分异:陆地自然带的分布。

③更小尺度的地域差异:山和谷的差异、山体阴坡和阳坡的差异。

考点梳理

6.陆地地域差异分异规律

考点梳理

1.由赤道到两极的地域分异:

(1)形成原因:

太阳辐射的纬度差异

(2)分异基础:

热量(热量随纬度升高渐少)

(3)分异表现:

地表景观和自然带沿着纬度变化的方向,由赤道到两极作有规律的更替。

考点梳理

2.从沿海向内陆的地域分异

(1)形成原因:

海陆分布

(2)分异基础:

水分(从沿海向内陆降水渐少)

(3)分异表现:

中纬度地区,从沿海向内陆景观依次为森林带、草原带、荒漠带。

陆地地域分异规律

地域分异规律 由赤道到两极的地域分异规律 从沿海向内陆的地域分异规律

影响因素 主导因素 热量(太阳辐射) 水分(海陆位置)

重要因素 水分 热量

成因总结 太阳辐射由赤道向两极递减, 即以热量为基础 水分从沿海向内陆递减,

即以水分为基础

地域分异规律 由赤道到两极的地域分异规律 从沿海向内陆的地域分异规律

分布特征 延伸方向 纬线方向(东西方向) 经线方向(南北方向)

更替方向 纬度变化方向(南北方向) 经度变化方向(东西方向)

图示

典型地区 低纬度和高纬度地区 中纬度地区

陆地地域分异规律

由赤道到两极的地域分异规律的分析思路

难点突破

从沿海向内陆的地域分异规律的分析思路

难点突破

7.垂直地域分异规律

(1)形成基础:热量、水分随海拔的变化而变化。

(2)山麓自然地带(基带)的确定:山麓的自然带基本上与当地水平自然带相一致。

(3)山地自然带的发育程度往往与该山体所在纬度和海拔有关,通常是纬度越低、山体海拔越高,自然带越丰富。(如下图)

(4)通常山地阳坡自然带数目多于阴坡。

(5)从山麓到山顶的自然带谱,与从当地向高纬方向的水平自然带谱相似。(如下图)

(6)同一自然带:同一山体,阳坡高于阴坡,背风坡高于迎风坡(如下左图)。不同山体,随纬度的增加,其分布的海拔降低(如下右图)。

7.垂直地域分异规律

影响山地自然带垂直带谱复杂程度的因素

(1)山地所在纬度——同高度的山地,纬度越低,自然带垂直带谱越复杂

(2)山地海拔——纬度相当的山地,海拔越高,自然带垂直带谱越复杂

(3)山顶、山麓之间相对高度——山地相对高度越大,自然带垂直带谱越复杂

同一山地,同一自然带的分布,阳坡高、阴坡低

影响雪线分布的因素

(1)雪线:高山常见积雪区的下边界。

影响雪线分布的因素

影响因素 关系

温度(热量或纬度)因素 雪线高度与气温呈正相关。

降水因素 降水量越大,雪线越低;降水量越小,雪线越高。

地貌因素 坡度越大,积雪越易下滑,越不利于积雪保存。

(2)影响因素:

影响林线分布的因素

(1)林线:山地森林带分布的上界。

影响林线分布的因素

(2)影响因素:

特殊情况下的林线

当森林出现下限,即低于该海拔就没有森林分布时,林线呈腰带状环绕在山地上,这种情况称为林线倒置。

可能导致林线倒置的原因有:

①逆温:山麓地带气温低,不利于森林发育。

②焚风:可能导致干热河谷的出现或导致低海拔地区水分条件差,植被稀少。

③地下水:湿润地区地下水埋深浅的区域排水不畅,长期积水而不能发育森林。干旱地区森林则可能分布于此。

④土壤条件:

a.地下水丰富的寒冷地区冬季冻土广布,不利于森林发育。(例如大兴安岭)

b.土壤质地为碎石、砾石则不利于森林扎根。

c.易返盐碱的地区不能生长森林。

⑤强风:强风吹拂下只能生长低矮植被(例如南方许多山地)

⑥最大降水带:干旱区山地的森林范围限制于此最大降水带(例如天山)

8.地方性分异规律

受地形、岩石风化物等地方性因素影响,通过物质与能量再分配,形成了尺度较小的地域分异。

(1)含义:指不符合地带性分布规律的自然带分布现象。相比于自然带地带性分布,某地本该出现某种自然带却没有出现、不该出现某种自然带却出现的现象。

(2)成因:受地形、岩石风化物等地方性因素影响,通过物质与能量再分配,形成了尺度较小的地域分异。

8.地方性分异规律

案例分析

因素 地区 理想状态 实际情况 成因

海陆

分布 南半球中高纬

度地区 苔原带、

针叶林带 无 南半球该纬度

无陆地

北极地区 冰原带 无 北极地区是北

冰洋

地势

起伏 南美洲巴塔哥尼亚高原 温带草原带、温带落叶阔叶

林带 温带荒

漠带 安第斯山脉阻挡西

风进入,处于背风坡

东非高原 热带雨林带 热带草

原带 地势高,气温低,

降水少

洋流 南半球副热带

地区大陆西岸 森林带或

草原带 热带荒

漠带 寒流降温减湿作用

欧洲西岸 针阔叶混交

林带 温带落叶阔叶

林带 受北大西洋暖流影响

水分 天山山麓 温带荒漠带 绿洲 冰雪融水和地下水

丰富

尼罗河谷地 热带荒漠带 绿洲 尼罗河河水灌溉

当 堂 达 标

纳米比亚死亡谷位于纳米布沙漠中,是一块白色的盐沼盆地。死亡谷曾是一片绿洲,生长着许多刺槐树,但随着沙漠中水源的变迁,刺槐纷纷死亡,干枯的树干在烈日的焦烤下变黑,一棵棵突兀地立在白色的盐沼上,千年不腐。当地仅有稀少的灌木丛依靠薄薄的晨雾维持生命。下图示意死亡谷地理位置和景观。据此完成1~3题。

1.纳米比亚死亡谷干枯的刺槐历经千年而不腐烂的主要原因是( )

A.刺槐地下根系发达,耐盐碱 B.刺槐枝叶稀疏,蒸腾作用较弱

C.气候炎热干燥,降水量稀少 D.蒸发旺盛,树干内盐分积累多

2.影响死亡谷晨雾形成的主要因素有( )

①沙丘起伏 ②大气运动 ③河流径流量 ④下垫面

A.①② B.②④ C.①③ D.③④

3.纳米布沙漠北部沙丘的缓坡多位于沙丘( )

A.东南部 B.西南部 C.西北部 D.东北部

C

B

A

下图示意从赤道到极地的典型植被景观类型。据此完成1~2题。

1.一年中景观外貌四季变化鲜明的植被类型是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

2.下列山地中有丁植被类型分布的是( )

A.巫山 B.五指山

C.富士山 D.大分水岭

B

C

某教授参加了新疆阿尔泰山科学考察,他在日记中写到:“身后的森林戛然而止,眼前簇簇花草相映,再往上看,花开始变得星星点点,路旁出现了积雪,远处已经能够看到冰川的边缘,此时飘起了大雪……”据此回答1~1题。

1.此时教授正站在阿尔泰山的( )

A.山地针叶林带 B.高山草甸带

C.高山苔原带 D.冰川带

2.阿尔泰山南坡( )

A.森林大多为落叶阔叶林 B.草场仅分布在山麓地带

C.此时季节为冬季 D.降水水汽主要来自大西洋

B

D

下图为北美洲局部地区陆地自然带分布图。完成下面小题。

1.图中①②自然带分别是( )

A.温带荒漠带、亚寒带针叶林带B.温带草原带、温带落叶阔叶林带

C.亚寒带针叶林带、温带落叶阔叶林带D.温带草原带、亚热带常绿阔叶林带2.图中②③④自然带分布体现了( )

A.纬度地带分异规律 B.垂直分异规律

C.干湿度地带分异规律 D.地方性分异规律

B

A

第五章

自然环境的整体性和差异性

课程标准 运用图表并结合实例,分析自然环境的整体性和地域分异规律

核心素养目标 人地协调观 结合现实中与自然环境整体性和差异性相关的真实问题,能够从人地关系系统的角度分析自然环境与人类活动的相互作用关系,具备尊重自然规律、科学利用自然的意识

综合思维 能够结合实例,分析自然地理环境整体性和地域分异规律

区域认知 能够分析特定区域自然环境特征及其对人类活动的影响,并能提出科学决策的依据

地理实践力 能够独立开展野外考察或社会调查,收集和处理信息,分析评判人类利用自然环境是否科学合理,并能针对问题提出改进措施;能够在地理实践活动中表现出较强的行动能力

课标解读

思维导图

形成

组成

考 点 梳 理

1.地理要素间的联系

自然地理要素(大气、水、岩石、生物、土壤、地形等)通过水循环、生物循环和岩石圈物质循环等过程,进行物质迁移和能量交换,形成了一个相互渗透、相互制约和相互联系的整体,一旦一个要素发生变化,其他要素乃至自然环境整体也会发生变化。

2.地理要素间相互作用产生新功能

生产功能:

指自然地理环境具有合成有机物的能力,主要依赖于光合作用。

平衡功能:

使自然地理要素的性质保持稳定的能力,通过物质和能量交换实现。

功能 生产功能 稳定功能

概念 自然环境具有合成有机物的能力 自然环境要素通过物质迁移和能量交换,使自然环境具有能够自我调节、保持性质稳定的能力

性质 生产功能是自然环境的整体功能,而非单个地理要素的功能 自然环境拥有的,各个地理要素本身不具备的功能

形成过程 光合作用通过物质迁移和能量的交换,将生物、大气、水、土壤、岩石等统一在一起,在一定的条件下,生产出有机物 二氧化碳的平衡作用:在海洋生物作用下,大气中的二氧化碳和海水中溶解的钙,加速形成碳酸钙沉淀

氧气的平衡:植物光合作用释放氧气,生物呼吸作用和燃烧消耗氧气

举例 生态系统的生物生长发育 大气中二氧化碳的平衡,大气中氧气的平衡,一定范围内各物种数量基本恒定

3.地理环境整体性的表现

整体性的表现 意义

自然地理环境具有统一的演化过程。 自然地理环境具有统一的演化过程,保证了自然地理要素之间的协调。

地理要素的变化会“牵一发而动全身”。 遵循自然地理环境的整体性规律,并以此指导人们的生产、生活实践。

一个区域的变化不可避免地会影响到其他地区。 全球共同努力保护人类共同的家园——地球。

(1)气候与自然地带关系的原理(如下图)

4.陆地自然带与气候带的对应关系

4.陆地自然带与气候带的对应关系

(2)陆地自然带与气候带的对应关系(以北半球为例)

核心突破

1.自然环境各要素与环境总体特征是协调一致的

自然环境的总体特征一般由地貌和气候(特别是气候)决定并体现,如我国西北地区干旱、半干旱和青藏地区高寒的特征。

第一步,根据区域的地理位置和地貌确定气候类型和特征。

第二步,概括出自然环境的总体特征。

第三步,与环境总体特征相联系,逐一分析其他要素的特征。下图为我国西北地区的环境要素与环境总体特征的关系图

自然环境整体性的要素分析法

2.自然环境某一要素的变化会导致其他要素甚至整个环境状况的变化,即“牵一发而动全身”

首先明确发生变化的要素(所牵的“一发”),然后逐一分析该要素变化引起的其他要素发生的变化,最终导致“全身”发生怎样的变化。以滥伐森林引起的生态环境破坏为例:

3.不同区域自然环境之间是相互联系的,一个区域的变化会影响到其他区域

首先明确这一区域发生的变化体现在哪些要素上,然后分析这一区域与其他区域存在哪些要素上的联系,最后分析出其他区域发生的具体变化。以黄土高原的水土流失对黄河下游地区的影响为例:

1.地域特征的形成:地域外部条件(包括太阳辐射量、距海远近等)与内部物质、能量运动的结果。

5.地域差异

考点梳理

考

2.地域差异的表现:

(1)地域外部条件:太阳辐射量

2.地域差异的表现:

(2)地域外部条件:距海远近

考点梳理

考点

2.地域差异的表现:

(3)不同的空间尺度上,即规模有大有小。

①全球性的地域差异:温度带分异和海陆分异。

②陆地环境的地域分异:陆地自然带的分布。

③更小尺度的地域差异:山和谷的差异、山体阴坡和阳坡的差异。

考点梳理

6.陆地地域差异分异规律

考点梳理

1.由赤道到两极的地域分异:

(1)形成原因:

太阳辐射的纬度差异

(2)分异基础:

热量(热量随纬度升高渐少)

(3)分异表现:

地表景观和自然带沿着纬度变化的方向,由赤道到两极作有规律的更替。

考点梳理

2.从沿海向内陆的地域分异

(1)形成原因:

海陆分布

(2)分异基础:

水分(从沿海向内陆降水渐少)

(3)分异表现:

中纬度地区,从沿海向内陆景观依次为森林带、草原带、荒漠带。

陆地地域分异规律

地域分异规律 由赤道到两极的地域分异规律 从沿海向内陆的地域分异规律

影响因素 主导因素 热量(太阳辐射) 水分(海陆位置)

重要因素 水分 热量

成因总结 太阳辐射由赤道向两极递减, 即以热量为基础 水分从沿海向内陆递减,

即以水分为基础

地域分异规律 由赤道到两极的地域分异规律 从沿海向内陆的地域分异规律

分布特征 延伸方向 纬线方向(东西方向) 经线方向(南北方向)

更替方向 纬度变化方向(南北方向) 经度变化方向(东西方向)

图示

典型地区 低纬度和高纬度地区 中纬度地区

陆地地域分异规律

由赤道到两极的地域分异规律的分析思路

难点突破

从沿海向内陆的地域分异规律的分析思路

难点突破

7.垂直地域分异规律

(1)形成基础:热量、水分随海拔的变化而变化。

(2)山麓自然地带(基带)的确定:山麓的自然带基本上与当地水平自然带相一致。

(3)山地自然带的发育程度往往与该山体所在纬度和海拔有关,通常是纬度越低、山体海拔越高,自然带越丰富。(如下图)

(4)通常山地阳坡自然带数目多于阴坡。

(5)从山麓到山顶的自然带谱,与从当地向高纬方向的水平自然带谱相似。(如下图)

(6)同一自然带:同一山体,阳坡高于阴坡,背风坡高于迎风坡(如下左图)。不同山体,随纬度的增加,其分布的海拔降低(如下右图)。

7.垂直地域分异规律

影响山地自然带垂直带谱复杂程度的因素

(1)山地所在纬度——同高度的山地,纬度越低,自然带垂直带谱越复杂

(2)山地海拔——纬度相当的山地,海拔越高,自然带垂直带谱越复杂

(3)山顶、山麓之间相对高度——山地相对高度越大,自然带垂直带谱越复杂

同一山地,同一自然带的分布,阳坡高、阴坡低

影响雪线分布的因素

(1)雪线:高山常见积雪区的下边界。

影响雪线分布的因素

影响因素 关系

温度(热量或纬度)因素 雪线高度与气温呈正相关。

降水因素 降水量越大,雪线越低;降水量越小,雪线越高。

地貌因素 坡度越大,积雪越易下滑,越不利于积雪保存。

(2)影响因素:

影响林线分布的因素

(1)林线:山地森林带分布的上界。

影响林线分布的因素

(2)影响因素:

特殊情况下的林线

当森林出现下限,即低于该海拔就没有森林分布时,林线呈腰带状环绕在山地上,这种情况称为林线倒置。

可能导致林线倒置的原因有:

①逆温:山麓地带气温低,不利于森林发育。

②焚风:可能导致干热河谷的出现或导致低海拔地区水分条件差,植被稀少。

③地下水:湿润地区地下水埋深浅的区域排水不畅,长期积水而不能发育森林。干旱地区森林则可能分布于此。

④土壤条件:

a.地下水丰富的寒冷地区冬季冻土广布,不利于森林发育。(例如大兴安岭)

b.土壤质地为碎石、砾石则不利于森林扎根。

c.易返盐碱的地区不能生长森林。

⑤强风:强风吹拂下只能生长低矮植被(例如南方许多山地)

⑥最大降水带:干旱区山地的森林范围限制于此最大降水带(例如天山)

8.地方性分异规律

受地形、岩石风化物等地方性因素影响,通过物质与能量再分配,形成了尺度较小的地域分异。

(1)含义:指不符合地带性分布规律的自然带分布现象。相比于自然带地带性分布,某地本该出现某种自然带却没有出现、不该出现某种自然带却出现的现象。

(2)成因:受地形、岩石风化物等地方性因素影响,通过物质与能量再分配,形成了尺度较小的地域分异。

8.地方性分异规律

案例分析

因素 地区 理想状态 实际情况 成因

海陆

分布 南半球中高纬

度地区 苔原带、

针叶林带 无 南半球该纬度

无陆地

北极地区 冰原带 无 北极地区是北

冰洋

地势

起伏 南美洲巴塔哥尼亚高原 温带草原带、温带落叶阔叶

林带 温带荒

漠带 安第斯山脉阻挡西

风进入,处于背风坡

东非高原 热带雨林带 热带草

原带 地势高,气温低,

降水少

洋流 南半球副热带

地区大陆西岸 森林带或

草原带 热带荒

漠带 寒流降温减湿作用

欧洲西岸 针阔叶混交

林带 温带落叶阔叶

林带 受北大西洋暖流影响

水分 天山山麓 温带荒漠带 绿洲 冰雪融水和地下水

丰富

尼罗河谷地 热带荒漠带 绿洲 尼罗河河水灌溉

当 堂 达 标

纳米比亚死亡谷位于纳米布沙漠中,是一块白色的盐沼盆地。死亡谷曾是一片绿洲,生长着许多刺槐树,但随着沙漠中水源的变迁,刺槐纷纷死亡,干枯的树干在烈日的焦烤下变黑,一棵棵突兀地立在白色的盐沼上,千年不腐。当地仅有稀少的灌木丛依靠薄薄的晨雾维持生命。下图示意死亡谷地理位置和景观。据此完成1~3题。

1.纳米比亚死亡谷干枯的刺槐历经千年而不腐烂的主要原因是( )

A.刺槐地下根系发达,耐盐碱 B.刺槐枝叶稀疏,蒸腾作用较弱

C.气候炎热干燥,降水量稀少 D.蒸发旺盛,树干内盐分积累多

2.影响死亡谷晨雾形成的主要因素有( )

①沙丘起伏 ②大气运动 ③河流径流量 ④下垫面

A.①② B.②④ C.①③ D.③④

3.纳米布沙漠北部沙丘的缓坡多位于沙丘( )

A.东南部 B.西南部 C.西北部 D.东北部

C

B

A

下图示意从赤道到极地的典型植被景观类型。据此完成1~2题。

1.一年中景观外貌四季变化鲜明的植被类型是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

2.下列山地中有丁植被类型分布的是( )

A.巫山 B.五指山

C.富士山 D.大分水岭

B

C

某教授参加了新疆阿尔泰山科学考察,他在日记中写到:“身后的森林戛然而止,眼前簇簇花草相映,再往上看,花开始变得星星点点,路旁出现了积雪,远处已经能够看到冰川的边缘,此时飘起了大雪……”据此回答1~1题。

1.此时教授正站在阿尔泰山的( )

A.山地针叶林带 B.高山草甸带

C.高山苔原带 D.冰川带

2.阿尔泰山南坡( )

A.森林大多为落叶阔叶林 B.草场仅分布在山麓地带

C.此时季节为冬季 D.降水水汽主要来自大西洋

B

D

下图为北美洲局部地区陆地自然带分布图。完成下面小题。

1.图中①②自然带分别是( )

A.温带荒漠带、亚寒带针叶林带B.温带草原带、温带落叶阔叶林带

C.亚寒带针叶林带、温带落叶阔叶林带D.温带草原带、亚热带常绿阔叶林带2.图中②③④自然带分布体现了( )

A.纬度地带分异规律 B.垂直分异规律

C.干湿度地带分异规律 D.地方性分异规律

B

A

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪