云南省2023年中考备考历史一轮复习科技文化与社会生活 练习题(含解析)

文档属性

| 名称 | 云南省2023年中考备考历史一轮复习科技文化与社会生活 练习题(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-24 11:49:47 | ||

图片预览

文档简介

云南省2023年中考备考历史一轮复习科技文化与社会生活 练习题

一、选择题

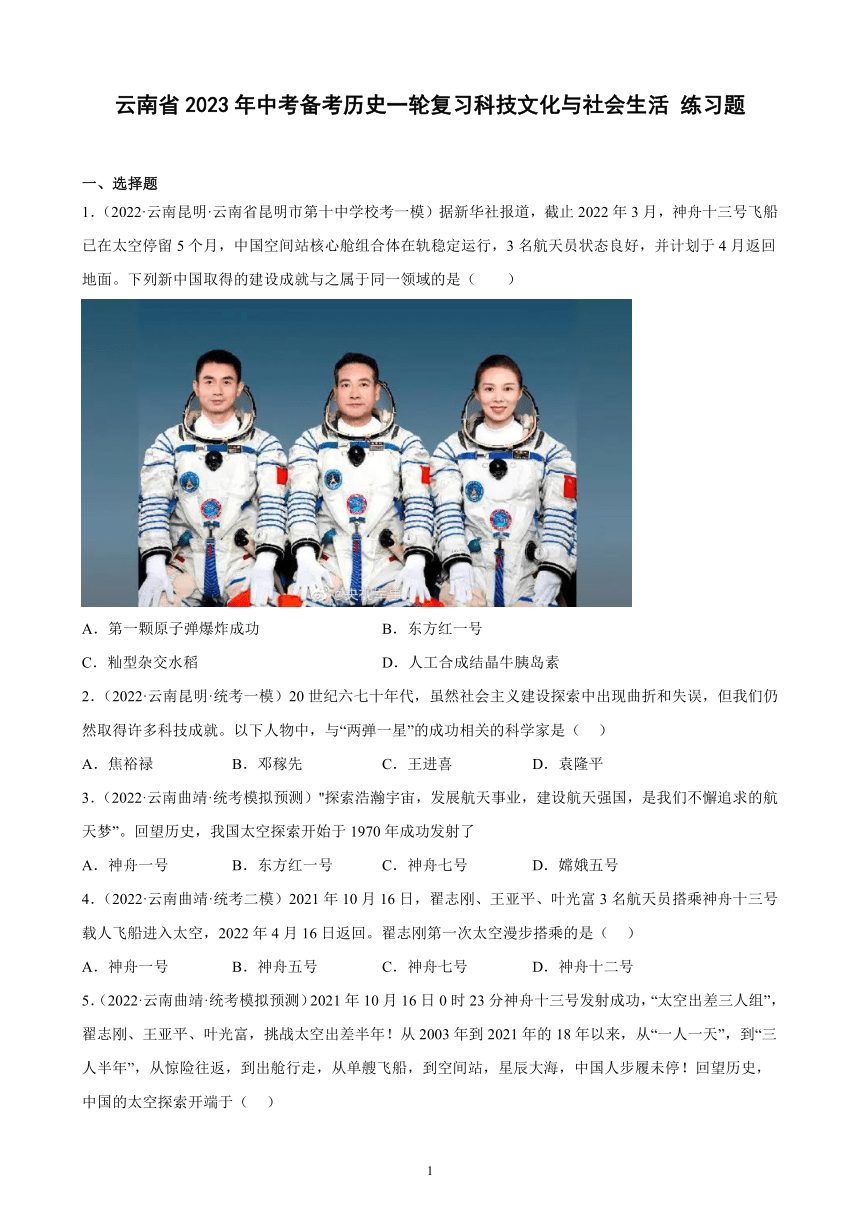

1.(2022·云南昆明·云南省昆明市第十中学校考一模)据新华社报道,截止2022年3月,神舟十三号飞船已在太空停留5个月,中国空间站核心舱组合体在轨稳定运行,3名航天员状态良好,并计划于4月返回地面。下列新中国取得的建设成就与之属于同一领域的是( )

A.第一颗原子弹爆炸成功 B.东方红一号

C.籼型杂交水稻 D.人工合成结晶牛胰岛素

2.(2022·云南昆明·统考一模)20世纪六七十年代,虽然社会主义建设探索中出现曲折和失误,但我们仍然取得许多科技成就。以下人物中,与“两弹一星”的成功相关的科学家是( )

A.焦裕禄 B.邓稼先 C.王进喜 D.袁隆平

3.(2022·云南曲靖·统考模拟预测)"探索浩瀚宇宙,发展航天事业,建设航天强国,是我们不懈追求的航天梦”。回望历史,我国太空探索开始于1970年成功发射了

A.神舟一号 B.东方红一号 C.神舟七号 D.嫦娥五号

4.(2022·云南曲靖·统考二模)2021年10月16日,翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员搭乘神舟十三号载人飞船进入太空,2022年4月16日返回。翟志刚第一次太空漫步搭乘的是( )

A.神舟一号 B.神舟五号 C.神舟七号 D.神舟十二号

5.(2022·云南曲靖·统考模拟预测)2021年10月16日0时23分神舟十三号发射成功,“太空出差三人组”,翟志刚、王亚平、叶光富,挑战太空出差半年!从2003年到2021年的18年以来,从“一人一天”,到“三人半年”,从惊险往返,到出舱行走,从单艘飞船,到空间站,星辰大海,中国人步履未停!回望历史,中国的太空探索开端于( )

A.长征一号 B.东方红一号 C.神舟五号 D.嫦娥五号

6.(2022·云南昆明·统考二模)2022年4月16日神舟十三号载人飞船出色地完成了自己的使命,成功返航。回溯历史,中国完成太空行走的第一个人是( )

A.杨利伟 B.刘洋 C.翟志刚 D.王亚平

7.(2022·云南丽江·统考二模)2021年11月15日,他的骨灰安葬仪式在湖南举行。水稻般金灿灿的幕盖上,放着一碗稻谷、一碗米饭,碗上写着一句话:“愿天下人都有饱饭吃。”材料中的“他”是

A.王进喜 B.袁隆平 C.焦裕禄 D.钱学森

8.(2022·云南昭通·统考二模)“英雄者,国之干,族之魂”,回首党的辉煌岁月,英雄足迹遍布党史。习近平高度肯定的为我国粮食安全、农业科技创新、世界粮食发展作出重大贡献的英雄是( )

A.屠呦呦——发现了治疗疟疾的青蒿素 B.焦裕禄——治理兰考的风沙盐碱等自然灾害

C.袁隆平——成功培育出籼型杂交水稻 D.雷锋——全民全意为人民服务

9.(2022·云南临沧·统考二模)由于对人类生命健康事业作出了巨大贡献,屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖,屠呦呦作出的巨大贡献是

A.发现了青蒿素 B.发现了青霉素

C.找到了治疗癌症的药物 D.找到了治疗新冠病毒的方法

10.(2022·云南文山·统考二模)“青蒿素开创了治疗疟疾的新方法,使全球数亿人受益”。诺贝尔奖颁发给当年研究团队中的耀眼明星,实至名归。此句中的“耀眼明星”指的是( )

A.钱学森 B.陈薇 C.屠呦呦 D.袁隆平

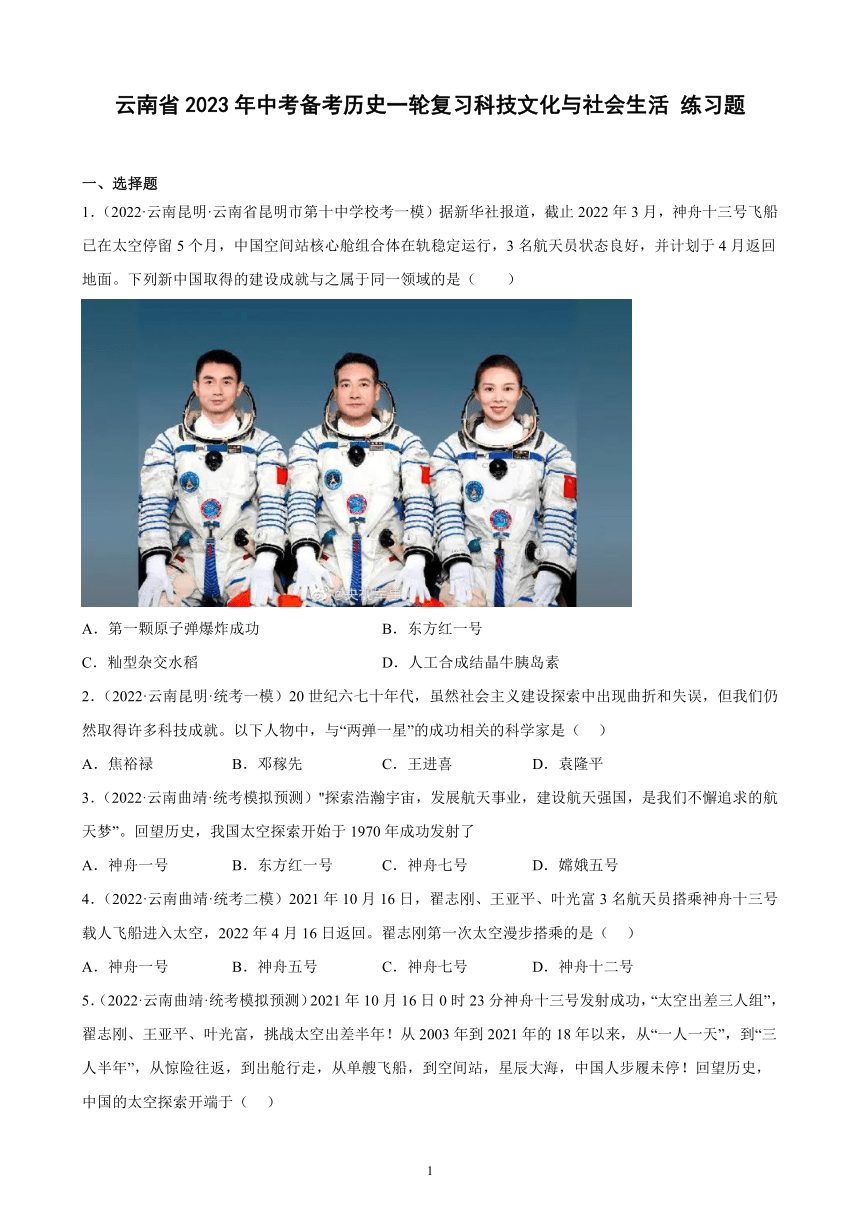

11.(2022·云南昆明·统考一模)对下图反映出的信息,概括最准确的是( )

昆明到主要城市间铁路列车运行时间变化

时间 昆明—北京 昆明—上海 昆明—丽江

2010年 33小时22分钟 34小时8分钟 8小时88分钟

2022年 10小时46分钟 11小时15分钟 3小时2分钟

A.人们出行方式的多样化 B.居民文化生活日益丰富

C.我国铁路建设的重大成就 D.居民收入的大幅度增长

12.(2022·云南临沧·统考一模)20世纪70年代,进入中国采访的外国记者们惊讶于中国人清一色蓝、灰、军绿色的衣着,所以有了“灰蚂蚁”“蓝蚂蚁”的形容。80年代,中国人一直被忽视与压抑的时尚意识渐次苏醒萌芽。推动“时尚意识渐次苏醒萌芽”的主要因素是( )

A.一五计划 B.改革开放 C.港澳回归 D.中美建交

13.(2022·云南临沧·模拟预测)1979年6月,北京前门大栅栏街道办事处干部尹盛喜,在政策支持下辞职,创办了北京大碗茶青年茶社。这一史实最有助于研究我国的

A.社会生活变迁 B.家庭联产承包 C.现代企业制度 D.经济体制改革

14.(2022·云南昆明·模拟预测)习近平阐述中国梦时指出“维护社会公平正义,在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居上持续取得新进展……”国家为实现“病有所医”而采取的社会保障制度是( )

A.养老保险 B.失业保险

C.劳动保险 D.医疗保险

二、综合题

15.(2022·云南昆明·一模)“科学技术是第一生产力,科技进步与创新是推动经济和社会发展的决定性因素。”阅读下列材料,回答问题。

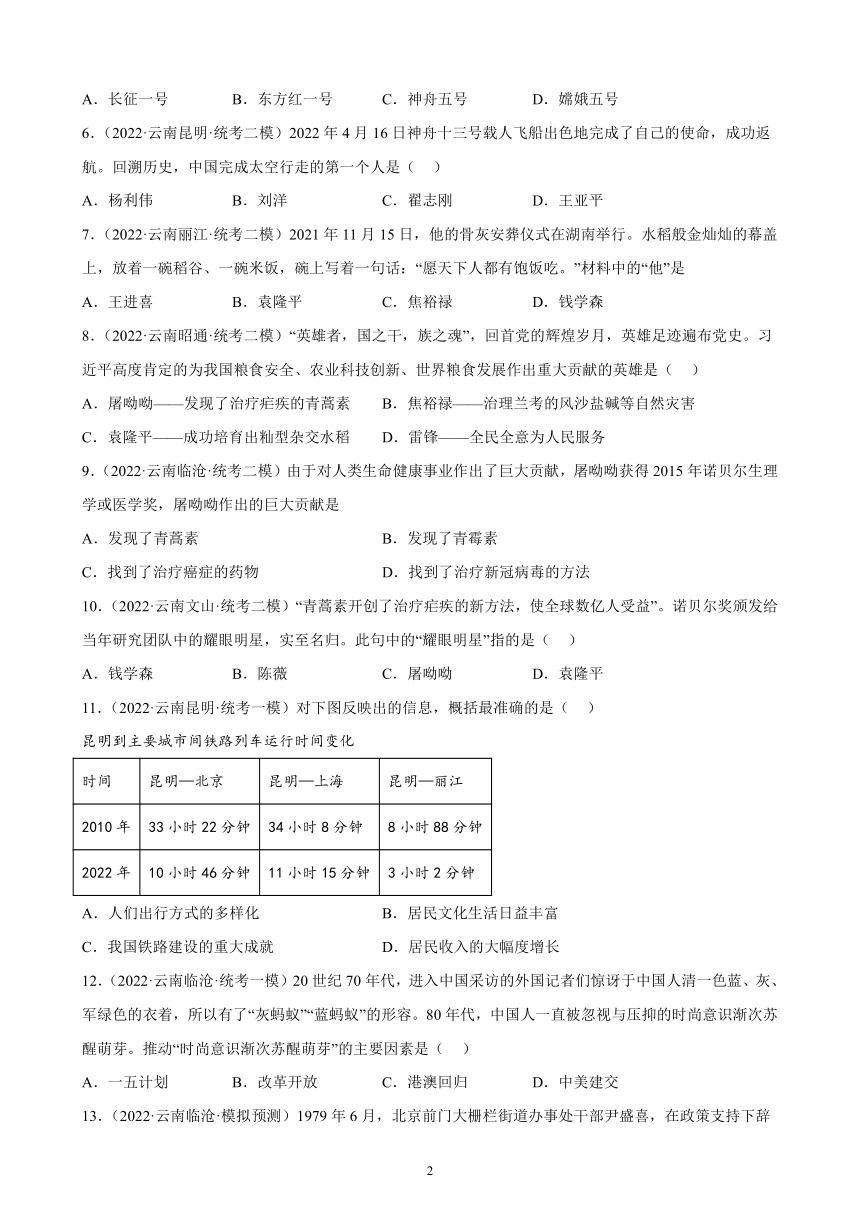

材料一 古代中国和世界其他国家科技发明情况表(摘编自《自然科学大事年表》)

年代 科技发明(件) 中国 世界其他国家

(件) (百分比) (件) (百分比)

公元1﹣400年 45 28 62% 17 38%

公元401﹣1000年 45 32 71% 13 29%

公元1001﹣1500年 67 38 57% 29 43%

公元1501﹣1840年 472 19 4% 453 96%

材料二“世界工厂”的转移(摘编自孙林岩《全球视角下的中国制造业发展》)

18世纪60年代 19世纪末

工业革命 第一次 第二次

世界工厂 英国 美国

特点 制造中心 科技中心 贸易中心 制造中心 科技中心

材料三 新中国的成立点燃了中华民族科技复兴的希望,国家初步建立了由政府主导和布局的科技体系,为我国科技事业发展奠定了坚实的基础。1964年,第一颗原子弹装置爆炸成功;1967年,第一颗氢弹空爆成功……这些在极为困难的条件下取得的重要成就,在我国科技发展的历史上写下了浓墨重彩的一笔。——摘编自《新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告》

(1)分析材料一数据,指出公元1﹣1500年间和公元1501﹣1840年间我国科技发展分别呈现出怎样的状况?结合所学知识,指出统治者的哪些政策导致出现了公元1501﹣1840年间的这种发展状况?

(2)依据材料二,概括“世界工厂”国家的共同特点。

(3)依据材料三并结合所学知识,分析新中国科技事业取得重大成就的原因。

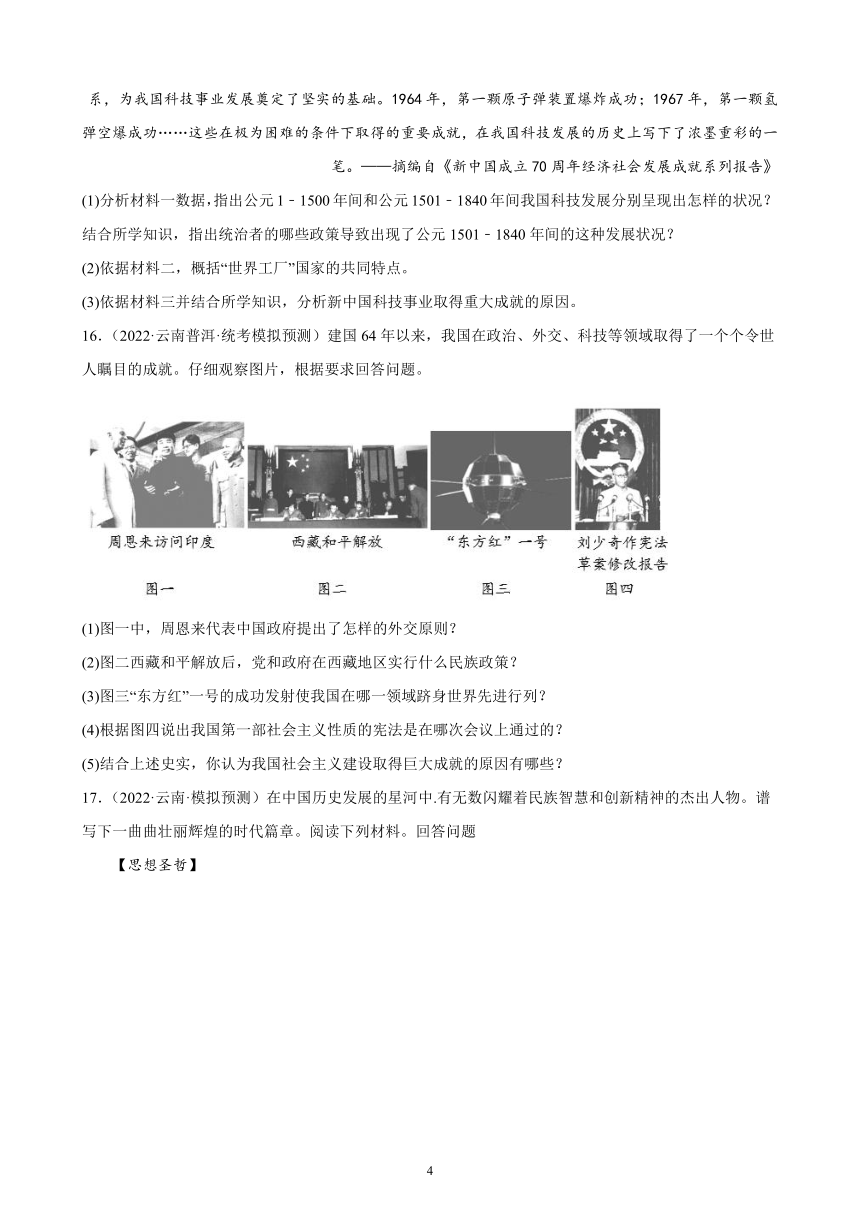

16.(2022·云南普洱·统考模拟预测)建国64年以来,我国在政治、外交、科技等领域取得了一个个令世人瞩目的成就。仔细观察图片,根据要求回答问题。

(1)图一中,周恩来代表中国政府提出了怎样的外交原则?

(2)图二西藏和平解放后,党和政府在西藏地区实行什么民族政策?

(3)图三“东方红”一号的成功发射使我国在哪一领域跻身世界先进行列?

(4)根据图四说出我国第一部社会主义性质的宪法是在哪次会议上通过的?

(5)结合上述史实,你认为我国社会主义建设取得巨大成就的原因有哪些?

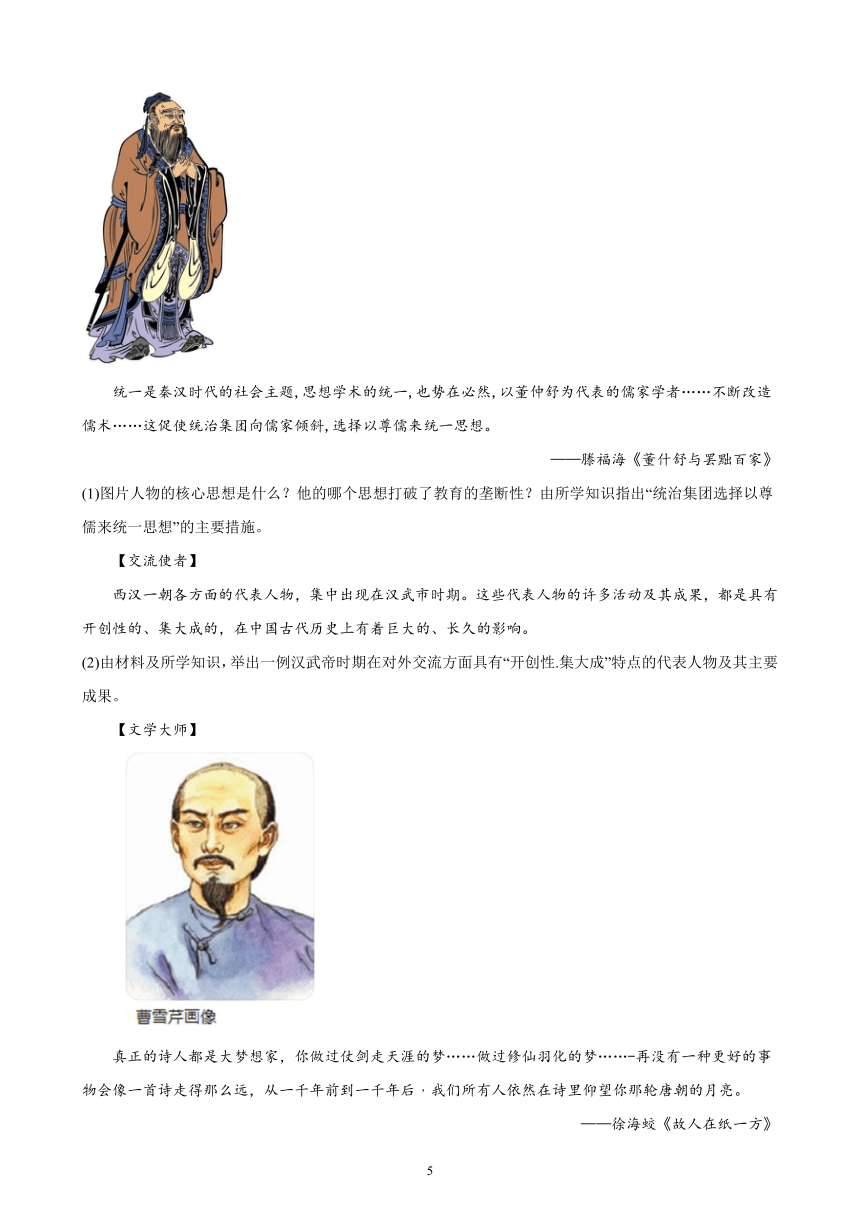

17.(2022·云南·模拟预测)在中国历史发展的星河中.有无数闪耀着民族智慧和创新精神的杰出人物。谱写下一曲曲壮丽辉煌的时代篇章。阅读下列材料。回答问题

【思想圣哲】

统一是秦汉时代的社会主题,思想学术的统一,也势在必然,以董仲舒为代表的儒家学者……不断改造儒术……这促使统治集团向儒家倾斜,选择以尊儒来统一思想。

——滕福海《董什舒与罢黜百家》

(1)图片人物的核心思想是什么?他的哪个思想打破了教育的垄断性?由所学知识指出“统治集团选择以尊儒来统一思想”的主要措施。

【交流使者】

西汉一朝各方面的代表人物,集中出现在汉武市时期。这些代表人物的许多活动及其成果,都是具有开创性的、集大成的,在中国古代历史上有着巨大的、长久的影响。

(2)由材料及所学知识,举出一例汉武帝时期在对外交流方面具有“开创性.集大成”特点的代表人物及其主要成果。

【文学大师】

真正的诗人都是大梦想家,你做过仗剑走天涯的梦……做过修仙羽化的梦……-再没有一种更好的事物会像一首诗走得那么远,从一千年前到一千年后﹐我们所有人依然在诗里仰望你那轮唐朝的月亮。

——徐海蛟《故人在纸一方》

(3)材料中的“你”在诗歌史上享有怎样的美誉?同时代被誉为“诗圣”的伟大诗人是谁?写出图片人物最著名的一部代表作。

【民族英雄】

(4)由图片及诗句写出图中人物抗击侵略的主要史实。

【科学巨匠】

(5)图中著作的作者是谁?该著作有何历史地位?请举出一位为“两弹一星”的研发做出重大贡献的功助人物。

18.(2022·云南昆明·统考二模)阅读材料,结合所学知识回答问题.

材料一 中华先祖在很多领域的发明建树都曾为人类文明作出过卓越的贡献,而尤以造纸术、印刷术、指南针、火药这“四大发明”对人类共同文明进程产生的促进和推动作用最为突出。造纸术和印刷术为人头文明的传播、交流提供了一种便捷快速的媒介保障,指南针和火药则直接推动了大航海时代的到来和新航路的开碎。——据孙振廷《论我国古代四大发明对世界文明之贡献》

(1)哪一历史人物发明了活字印刷术?根据材料一,指出中国四大发明对世界文明发展作出的贡献。

材料二 近五十年来,中国人渐渐知道自己的不足了。第一期,先从器物上感觉不足……于是福州船政学堂、上海制造局等渐次设立起来……第二期,是从制度上感觉不足……堂堂中国为什么衰败到这田地,都为的是政制不良。

——据梁启超《五十年中国进化概论》

(2)根据材料二,指出近代中国人最早从哪个方面“知道自己的不足”?为弥补“制度上”的不足,先进中国人进行了什么探素?(任举一项)

材料三 从“两弹一星”研制到北斗卫星导航系统开通运行,中国航天逐渐从以实验为主的探索,向为民众提供服务、创造价值的产业转变。日益雄厚的综合国力和集中力量办大事的制度优势,为飞天梦奠定了坚实基础。广大航天工作者秉持航天报国的理想和追求,创造了载人航天精神。航天事业不断取得里程碑式突破,极大推动了国家经济实力、科技实力和民族凝聚力的增强。

——据《把梦想写在更高远的天空——热烈祝贺神舟十号凯旋》(《人民日报》2013年6月27日)

(3)根据材料三,指出我国航天事业不断取得里程碑式突破的原因。

材料四 我们要坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,树立勇担使命、潜心研究、创造价值的激励导向,营造有利于原创成果不断涌见、科技成果有效转化的创新生态,激励广大科技人员各展其能、各尽其才。

——习近平2022年4月19日在中央全面深化改革委员会第二十五次会议上的讲话

(4)根据上述材料及问题,谈谈你对中国科技发展的认识。

19.(2022·云南昆明·统考中考真题)阅读材料,结合所学知识回答问题。

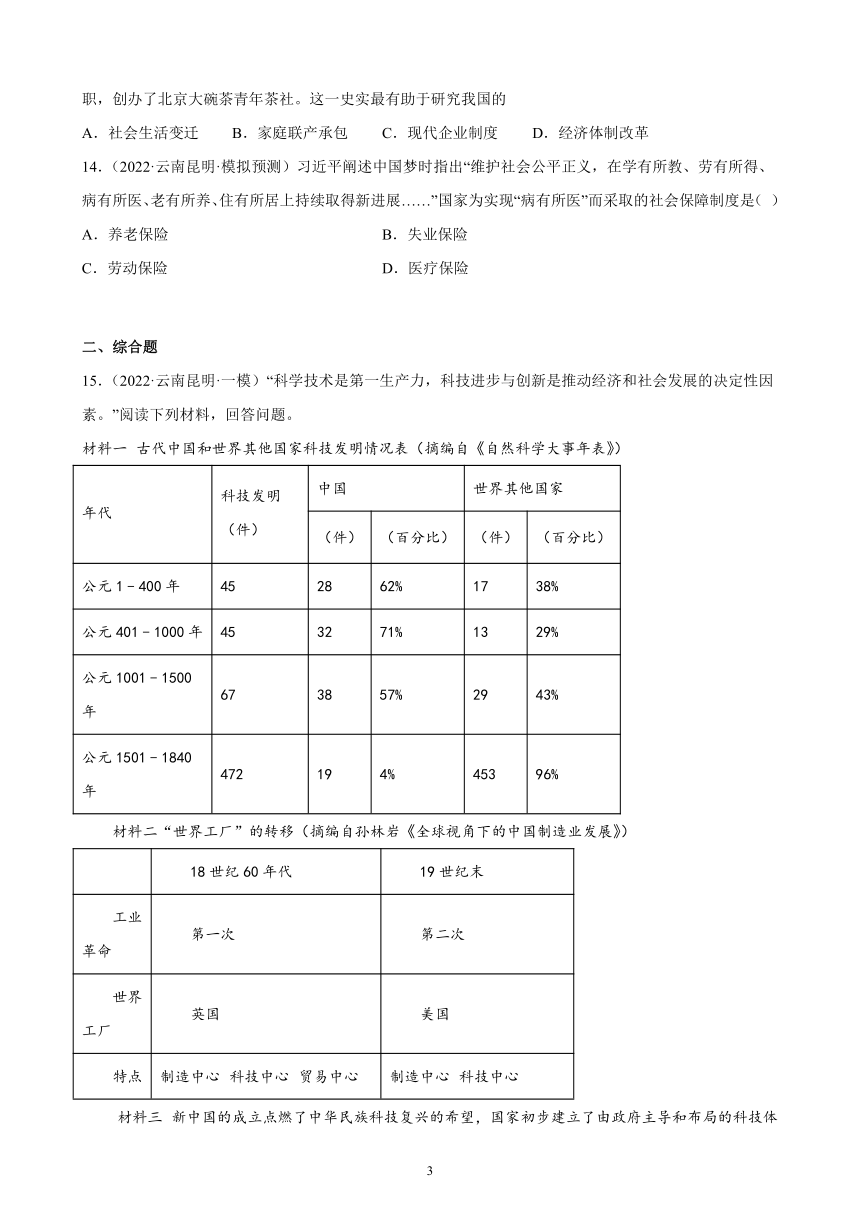

材料一 中国是农业大国,农业生产具有悠久的历史。距今10000年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物。目前,世界上最早的栽培稻、粟和黍均发现于中国。日本农学家认为,早在新石器时代,中国桑就向东传到日本、朝鲜,向西传入阿拉伯、小亚细亚、俄国等国家和地区。

中国原始农耕时代重要遗址的分布

——据统编义务教育教科书教师教学用书《中国历史》(七年级上册)等

(1)中国粟作、稻作农业分别起源于图中的哪两个区域?根据材料一及所学知识,指出中国稻、粟和黍的人工栽培及中国粟的对外传播为人类文明作出的重要贡献。

材料二 20世纪以来,汽油拖拉机、柴油拖拉机相继实现批量生产,为农业机械的广泛使用创造了条件,推动着传统农业向现代农业转变。同时,主要粮食作物的杂交育种技术有了新的突破。20世纪70年代以来,中国始终走在杂交水稻技术的发展前沿,中国的杂交水稻被推广到印度、越南、菲律宾等许多国家和地区,增产效果十分明显。杂交育种断技术的应用,提高了粮食作物的单位面积产量,为人类消除饥饿作出了突出贡献。

——据统编普通高中教科书选择性必修2《经济的社会生活》等

(2)根据材料二及所学知识指出,被称为“杂交水稻之父”的中国科学家是谁?并根据材料二,指出推动现代农业发展的主要因素。

材料三 由于粮食生产不平衡,粮食过剩与粮食短缺并存,全球约20亿人口经历着中度或重度的粮食安全风险,其中处于饥饿状态的人口主要集中在中等和低收入国家。亚洲有10.3亿人、非洲有6.75亿人、拉丁关洲及加勒比地区有2.05亿人、北美洲和欧洲有8800万人、大洋洲有590万人。因此,粮食安全是影响人类的全球性问题之一。

——据王宏广等著《中国粮食安全》

(3)根据材料三,指出当今世界粮食安全存在的主要何题及造成这些问题的主要原因。

(4)根据上述材料及所学知识,谈谈你对粮食安全问题的认识。

参考答案:

1.B

【详解】由所学知识可知,1970年4月,我国用长征号运载火箭,成功地发射了第一颗人造地球卫星“东方红1号”,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家,标志着我国的空间技术领域开始跻身于世界先进国家行列。中国第一颗人造地球卫星与“神舟十三号飞船”都属于航天领域,B项正确;第一颗原子弹爆炸成功属于国防领域的成就,籼型杂交水稻属于农业领域的成就,与题意不符,排除A项、C项;人工合成结晶牛胰岛素属于生物学领域的成就,与题意不符,排除D项。故选B项。

2.B

【详解】结合所学内容可知,邓稼先一生从事原子弹的研究,为我国原子弹和氢弹的制造做出了卓越的贡献,B项正确;焦裕禄被称为人民的好干部,王进喜是石油工人,袁隆平培育了籼型杂交水稻,他们都和“两弹一星”无关,排除ACD项。故选B项。

3.B

【详解】1970 年,我国用长征号运载火箭,成功地发射了第一颗人造地球卫星—— 东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。B项正确;1999 年 11 月,神舟一号发射成功,开启了我国的飞天之旅。排除A项;2008 年 9 月,神舟七号载人飞船升入太空,排除C项;嫦娥五号发射是2020年,排除D项。故选B项。

4.C

【详解】根据所学知识可知,2008年9月27日,翟志刚曾搭乘神舟七号飞入太空,并在刘伯明、景海鹏的配合下圆满完成空间出舱任务,成为中国太空漫步第一人,C项正确;1999年11月,神舟一号无人飞船发射成功,排除A项;2003年,杨利伟乘坐神舟五号,完成我国首次载人航天飞行任务,排除B项;2021年6月17日,神舟十二号顺利将聂海胜、刘伯明、汤洪波3名航天员送入太空,排除D项。故选C项。

5.B

【详解】根据所学知识可知,1970年4月24日,随着第一颗人造地球卫星“东方红”1号在酒泉发射成功,我国成为世界上第五个发射卫星的国家。,B项正确;长征一号是运载火箭,排除A项;神舟五号载人航天飞船的发射时间是2003年,排除C项;嫦娥五号的发射时间是2020年,排除D项。故选B项。

6.C

【详解】根据所学知识可知,2008年9月,神舟七号载人飞船升入太空,航天员翟志刚成功完成了出舱任务,成为我国完成太空行走的第一人,C项正确;杨利伟是我国进入太空的第一人,刘洋是我国首位进入太空的女航天员,王亚平是我国首位进行出舱活动的女航天员,三者均不符合题意,排除ABD三项。故选C项。

7.B

【详解】根据材料“……水稻般金灿灿的幕盖上,放着一碗稻谷、一碗米饭……‘愿天下人都有饱饭吃’”及所学可知,20世纪70年代,农业科学家袁隆平成功培育出籼型杂交水稻,为解决我国的吃饭问题和保障我国的粮食安全,以及对解决世界性饥饿问题作出了重要贡献,被称为“杂交水稻之父”,B项正确;王进喜是大庆石油工人,被称为“铁人”王进喜,排除A项;焦裕禄是党的好干部,排除C项;钱学森是火箭之父,两弹一星功勋奖章获得者,排除D项。故选B项。

8.C

【详解】结合所学知识可知,20世纪70年代,农业科学家袁隆平经过多年反复试验,成功培育出籼型杂交水稻,袁隆平和他的杂交水稻,为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全,作出了巨大贡献,对解决世界性饥饿问题也有重要贡献。C项正确;ABD项与题干内容不符,可排除。故选C项。

9.A

【详解】20世纪70年代初,中国药学家屠呦呦发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素。屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。故A符合题意;发现了青霉素、找到了治疗癌症的药物、找到了治疗新冠病毒的方法都不是屠呦呦作出的巨大贡献,排除BCD。故选A。

10.C

【详解】依据“青蒿素开创了治疗疟疾的新方法,使全球数亿人受益”可知,与屠呦呦有关。20世纪70年代初,屠呦呦领导科研团队发现能够有效抵抗疟疾的青蒿素,并因此获得2015年诺贝尔生理学或医学奖,C项正确;钱学森是物理学家,与青蒿素的发现无关,排除A项;陈薇在抗击新冠肺炎时作出重大贡献,与青蒿素的发现无关,排除B项;袁隆平培育出杂交水稻,排除D项。故选C项。

11.C

【详解】根据题干“昆明到主要城市间铁路列车运行时间变化”可以看出,我国铁路实现了几次大提速,大大提高了运营效率,这体现了我国铁路建设的重大成就,C项正确;题干“铁路列车运行时间变化”体现不出人们出行方式的多样化,居民文化生活日益丰富、居民收入的大幅度增长,排除ABD项。故选C项。

12.B

【详解】材料“中国人清一色蓝、灰、军绿色的衣着”反映改革开放前中国人民生活水平低的现象。1978年十一届三中全会召开标志着改革开放的开始,人民生活水平提高,开始注重衣着的时尚性,故推动“时尚意识渐次苏醒萌芽”的主要因素是改革开放,B项正确;一五计划是从1953年到1957年,排除A项;港澳回归是20世纪90年代,排除C;中美建交于1979年元旦,晚于改革开放,排除D项。故选B项。

13.D

【详解】依据题干“在政策支持下辞职,创办了北京大碗茶青年茶社。”即国家干部下海经商了。结合课本所学,1978年十一届三中全会后,我国实行改革开放,改革我国经济体制,我国的就业制度发生了一系列变化,从前的“铁饭碗”逐渐被打破,就业渠道拓宽,人们开始下海经商,通过人才市场自主选择职业。D项符合题意;ABC三项材料中没有体现,不合题意。由此可知ABC三项不合题意,故选择D。

14.D

【详解】试题分析:改革开放以后,为了适应国有企业改革和社会发展稳定的需要,我国以养老、医疗、失业保险和社会救济为社会保证制度改革的重点,精心编织起社会安全网。国家为实现“病有所医”而采取的社会保障制度是医疗保险制度,ABC不符合题意,选项中D符合题意,故选D。

15.(1)公元1—1500年间处于领先地位;公元1501—1840年落后于西方。闭关锁国政策、文字狱、重农抑商等。

(2)都是以发展制造业以及注重科技研究。

(3)新中国的成立;科技体系的建立;广大科技工作者的努力。

【详解】(1)根据所学和材料一“62%、71%、57%”可知,公元1——1500年间处于领先地位;根据所学和材料一“4%”可知,公元1501——1840年落后于西方。结合所学知识可知,造成这种情况的原因有,统治者的闭关锁国政策,文字狱,重农抑商等政策。

(2)根据所学和材料二“制造中心、 科技中心”可知,“世界工厂”国家的共同特点是,发展制造业,注重科技研究。

(3)根据所学和材料三“新中国的成立点燃了中华民族科技复兴的希望,国家初步建立了由政府主导和布局的科技体系,为我国科技事业发展奠定了坚实的基础”可知,新中国科技事业取得重大成就的原因有新中国的成立,科技体系的建立;根据所学可知,其它原因还有,广大科技工作者的努力。

16.(1)原则:和平共处五项原则;

(2)政策:民族区域自治制度;

(3)领域:航天领域;

(4)会议:第一届全国人民代表大会;

(5)原因:国家统一、政权巩固、社会稳定;合理的政策和制度;国家经济发展、综合国力不断提升;党的正确领导;社会主义民主和法制的完善;科技的发展和创新等。(答出其中两点,言之有理即可)

【解析】(1)

原则:1953年底,我国政府同印度政府就两国在中国西藏地区的关系问题进行谈判。周恩来在接见印度代表团时,首次提出和平共处五项原则,作为处理两国关系的原则;

(2)

政策:1949年通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》,将实行民族区域自治作为一项基本政治制度确定下来。后来,民族区域自治制度被载入宪法。西藏和平解放后,党和政府在西藏地区实行民族区域自治制度;

(3)

领域:1970年,我国用长征号运载火箭,成功地发射了第一颗人造地球卫星——东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家,使我国在航天领域跻身世界先进行列;

(4)

会议:1954年9月,第一届全国人民代表大会在北京召开。大会制定了《中华人民共和国宪法》,这是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。

(5)

原因:由所学知识可知,我国社会主义建设取得巨大成就的原因主要有:国家统一、政权巩固、社会稳定;合理的政策和制度;国家经济发展、综合国力不断提升;党的正确领导;社会主义民主和法制的完善;科技的发展和创新等。

17.(1)核心思想:仁;创办私学;罢黜百家,独尊儒术。(或“兴办太学”)

(2)张骞。两次出使西城,促进了汉朝与西域各国之间的相互了解与往来;直接推动了陆上丝绸之路的形成;促进了东西方经济文化的交流。(任写一点即可)

(3)“诗仙”:杜甫:《红楼梦》(或(《石头记》,必须加书名号)。

(4)戚继光抗倭;郑成功收复台湾。

(5)宋应星;被誉为“中国17世纪的工艺百科全书";钱学森或邓稼先。(如答教材外的其他符合题意的科学家亦可得分);

【解析】(1)

根据材料图片,结合所学知识可知,图片人物是孔子。孔子的核心思想是仁;孔子主张有教无类,他创办私学,广收门徒,打破了贵族和王室对教育的垄断;结合所学知识可知,汉武帝时期实行“罢黜百家,独尊儒术”,在长安兴办太学,促进了思想上的大一统。

(2)

结合所学知识可知,汉武帝时期在对外交流方面具有“开创性、集大成”特点的代表人物是张骞。汉武帝时期,张骞两次出使西域,促进了汉朝与西域各国之间的相互了解与往来;直接推动了陆上丝绸之路的形成;促进了东西方经济文化的交流。

(3)

依据材料的“仗剑走天涯的梦,修仙羽化的梦,我们所有人依然在诗里仰望你那轮唐朝的月亮。”,结合所学知识可知,材料中的“你”是唐朝大诗人李白,他被誉为“诗仙”;唐朝大诗人杜甫被誉为“诗圣”;结合所学知识可知,清朝文学家曹雪芹的代表作是《红楼梦》(或《石头记》)。

(4)

依据图片和诗句“封侯非我意,但愿海波平”可知,图中人物是戚继光,戚继光抗倭取得胜利;依据图片信息和“开辟荆榛逐荷夷”可知,图片人物是郑成功。1662年,郑成功从荷兰殖民者手中收复台湾。

(5)

结合所学知识可知,宋应星的《天工开物》被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”;钱学森和邓稼先为“两弹一星”的研发做出重大贡献。

18.(1)人物:毕昇。

贡献:造纸术和印刷术为人类文明的传播、交流提供了一种便捷快速的媒介保障;指南针和火药推动了大航海时代的到来和新航路的开辟。

(2)不足:“器物”。

探索:戊戌变法、辛亥革命。

(3)原因:日益雄厚的综合国力;集中力量办大事的制度优势;广大航天工作者的努力和创造。

(4)认识:纵观古今,中国科技发展经历了从领先世界到重新崛起的曲折历程;我国科技的发展离不开国力增强、制度优势、劳动人民的创造等因素;我国科技成果的取得不仅推动国家发展、社会进步,还造福于世界;我们要加强国际合作,营造良好的创新生态,激发科技人员的积极性,促进科技持续发展。

【解析】(1)

根据所学知识,北宋时的匠人毕昇发明活字印刷术。根据题干信息,归纳四大发明对世界文明发展的贡献,是造纸术和印刷术为人头文明的传播、交流提供了一种便捷快速的媒介保障;指南针和火药推动了大航海时代的到来和新航路的开辟。

(2)

根据材料并结合所学知识,“近五十年来,中国人渐渐知道自己的不足了”“第一期,先从器物上感觉不足”可知,是器物不足。根据所学知识,弥补“制度上”的不足,中国人民进行戊戌变法学习西方建立君主立宪制;辛亥革命建立中华民国。

(3)

根据材料并结合所学知识,我国航天事业不断取得里程碑式突破的原因是雄厚的综合国力;集中力量办大事的制度优势;广大航天工作者的努力和创造。

(4)

本题属于开放性题目,言之有理即可。如中国科技发展从领先世界到重新崛起的曲折历程;我国科技的发展离不开国力增强、制度优势、劳动人民的创造等因素;我国科技成果的取得不仅推动国家发展、社会进步,还造福于世界;我们要加强国际合作,营造良好的创新生态,激发科技人员的积极性,促进科技持续发展。

19.(1)粟作农业起源于①区,稻作农业起源于②区。重要贡献:丰富了世界不同地区的食物多样性;促进了世界农业的发展;巩固了相关地区的社会稳定。

(2)袁隆平。农业机械的批量生产和广泛使用;杂交育种技术突破和应用。

(3)主要问题:粮食过制与粮食短缺并存。主要原因:粮食生产不平衡;中等和低收入国家粮食供不应求。

(4)认识:我们要高度重视粮食安全问题;可以利用先进的技术促进粮食生产;需要加强粮食安全方面的国际合作。

【详解】(1)根据材料结合所学知识,可知中国粟出现于北方,稻出现于南方,得出粟作农业起源于①区,稻作农业起源于②区。重要贡献:根据“日本农学家认为,早在新石器时代,中国桑就向东传到日本、朝鲜,向西传入阿拉伯、小亚细亚、俄国等国家和地区”结合所学知识,得出丰富了世界不同地区的食物多样性;促进了世界农业的发展;巩固了相关地区的社会稳定。

(2)根据材料二及所学知识,可知被称为“杂交水稻之父”的中国科学家是袁隆平。主要因素:根据“汽油拖拉机、柴油拖拉机相继实现批量生产,为农业机械的广泛使用创造了条件”得出农业机械的批量生产和广泛使用;根据“同时,主要粮食作物的杂交育种技术有了新的突破”得出杂交育种技术突破和应用。

(3)主要问题:根据“由于粮食生产不平衡,粮食过剩与粮食短缺并存”得出粮食过制与粮食短缺并存。主要原因:根据“由于粮食生产不平衡,粮食过制与粮食短缺并存”得出粮食生产不平衡;根据“其中处于饥饿状态的人口主要集中在中等和低收入国家”得出中等和低收入国家粮食供不应求。

(4)认识:根据上述材料得出我们要高度重视粮食安全问题;根据材料二,得出可以利用先进的技术促进粮食生产;根据材料三“因此,粮食安全是影响人类的全球性问题之一”得出需要加强粮食安全方面的国际合作。

一、选择题

1.(2022·云南昆明·云南省昆明市第十中学校考一模)据新华社报道,截止2022年3月,神舟十三号飞船已在太空停留5个月,中国空间站核心舱组合体在轨稳定运行,3名航天员状态良好,并计划于4月返回地面。下列新中国取得的建设成就与之属于同一领域的是( )

A.第一颗原子弹爆炸成功 B.东方红一号

C.籼型杂交水稻 D.人工合成结晶牛胰岛素

2.(2022·云南昆明·统考一模)20世纪六七十年代,虽然社会主义建设探索中出现曲折和失误,但我们仍然取得许多科技成就。以下人物中,与“两弹一星”的成功相关的科学家是( )

A.焦裕禄 B.邓稼先 C.王进喜 D.袁隆平

3.(2022·云南曲靖·统考模拟预测)"探索浩瀚宇宙,发展航天事业,建设航天强国,是我们不懈追求的航天梦”。回望历史,我国太空探索开始于1970年成功发射了

A.神舟一号 B.东方红一号 C.神舟七号 D.嫦娥五号

4.(2022·云南曲靖·统考二模)2021年10月16日,翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员搭乘神舟十三号载人飞船进入太空,2022年4月16日返回。翟志刚第一次太空漫步搭乘的是( )

A.神舟一号 B.神舟五号 C.神舟七号 D.神舟十二号

5.(2022·云南曲靖·统考模拟预测)2021年10月16日0时23分神舟十三号发射成功,“太空出差三人组”,翟志刚、王亚平、叶光富,挑战太空出差半年!从2003年到2021年的18年以来,从“一人一天”,到“三人半年”,从惊险往返,到出舱行走,从单艘飞船,到空间站,星辰大海,中国人步履未停!回望历史,中国的太空探索开端于( )

A.长征一号 B.东方红一号 C.神舟五号 D.嫦娥五号

6.(2022·云南昆明·统考二模)2022年4月16日神舟十三号载人飞船出色地完成了自己的使命,成功返航。回溯历史,中国完成太空行走的第一个人是( )

A.杨利伟 B.刘洋 C.翟志刚 D.王亚平

7.(2022·云南丽江·统考二模)2021年11月15日,他的骨灰安葬仪式在湖南举行。水稻般金灿灿的幕盖上,放着一碗稻谷、一碗米饭,碗上写着一句话:“愿天下人都有饱饭吃。”材料中的“他”是

A.王进喜 B.袁隆平 C.焦裕禄 D.钱学森

8.(2022·云南昭通·统考二模)“英雄者,国之干,族之魂”,回首党的辉煌岁月,英雄足迹遍布党史。习近平高度肯定的为我国粮食安全、农业科技创新、世界粮食发展作出重大贡献的英雄是( )

A.屠呦呦——发现了治疗疟疾的青蒿素 B.焦裕禄——治理兰考的风沙盐碱等自然灾害

C.袁隆平——成功培育出籼型杂交水稻 D.雷锋——全民全意为人民服务

9.(2022·云南临沧·统考二模)由于对人类生命健康事业作出了巨大贡献,屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖,屠呦呦作出的巨大贡献是

A.发现了青蒿素 B.发现了青霉素

C.找到了治疗癌症的药物 D.找到了治疗新冠病毒的方法

10.(2022·云南文山·统考二模)“青蒿素开创了治疗疟疾的新方法,使全球数亿人受益”。诺贝尔奖颁发给当年研究团队中的耀眼明星,实至名归。此句中的“耀眼明星”指的是( )

A.钱学森 B.陈薇 C.屠呦呦 D.袁隆平

11.(2022·云南昆明·统考一模)对下图反映出的信息,概括最准确的是( )

昆明到主要城市间铁路列车运行时间变化

时间 昆明—北京 昆明—上海 昆明—丽江

2010年 33小时22分钟 34小时8分钟 8小时88分钟

2022年 10小时46分钟 11小时15分钟 3小时2分钟

A.人们出行方式的多样化 B.居民文化生活日益丰富

C.我国铁路建设的重大成就 D.居民收入的大幅度增长

12.(2022·云南临沧·统考一模)20世纪70年代,进入中国采访的外国记者们惊讶于中国人清一色蓝、灰、军绿色的衣着,所以有了“灰蚂蚁”“蓝蚂蚁”的形容。80年代,中国人一直被忽视与压抑的时尚意识渐次苏醒萌芽。推动“时尚意识渐次苏醒萌芽”的主要因素是( )

A.一五计划 B.改革开放 C.港澳回归 D.中美建交

13.(2022·云南临沧·模拟预测)1979年6月,北京前门大栅栏街道办事处干部尹盛喜,在政策支持下辞职,创办了北京大碗茶青年茶社。这一史实最有助于研究我国的

A.社会生活变迁 B.家庭联产承包 C.现代企业制度 D.经济体制改革

14.(2022·云南昆明·模拟预测)习近平阐述中国梦时指出“维护社会公平正义,在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居上持续取得新进展……”国家为实现“病有所医”而采取的社会保障制度是( )

A.养老保险 B.失业保险

C.劳动保险 D.医疗保险

二、综合题

15.(2022·云南昆明·一模)“科学技术是第一生产力,科技进步与创新是推动经济和社会发展的决定性因素。”阅读下列材料,回答问题。

材料一 古代中国和世界其他国家科技发明情况表(摘编自《自然科学大事年表》)

年代 科技发明(件) 中国 世界其他国家

(件) (百分比) (件) (百分比)

公元1﹣400年 45 28 62% 17 38%

公元401﹣1000年 45 32 71% 13 29%

公元1001﹣1500年 67 38 57% 29 43%

公元1501﹣1840年 472 19 4% 453 96%

材料二“世界工厂”的转移(摘编自孙林岩《全球视角下的中国制造业发展》)

18世纪60年代 19世纪末

工业革命 第一次 第二次

世界工厂 英国 美国

特点 制造中心 科技中心 贸易中心 制造中心 科技中心

材料三 新中国的成立点燃了中华民族科技复兴的希望,国家初步建立了由政府主导和布局的科技体系,为我国科技事业发展奠定了坚实的基础。1964年,第一颗原子弹装置爆炸成功;1967年,第一颗氢弹空爆成功……这些在极为困难的条件下取得的重要成就,在我国科技发展的历史上写下了浓墨重彩的一笔。——摘编自《新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告》

(1)分析材料一数据,指出公元1﹣1500年间和公元1501﹣1840年间我国科技发展分别呈现出怎样的状况?结合所学知识,指出统治者的哪些政策导致出现了公元1501﹣1840年间的这种发展状况?

(2)依据材料二,概括“世界工厂”国家的共同特点。

(3)依据材料三并结合所学知识,分析新中国科技事业取得重大成就的原因。

16.(2022·云南普洱·统考模拟预测)建国64年以来,我国在政治、外交、科技等领域取得了一个个令世人瞩目的成就。仔细观察图片,根据要求回答问题。

(1)图一中,周恩来代表中国政府提出了怎样的外交原则?

(2)图二西藏和平解放后,党和政府在西藏地区实行什么民族政策?

(3)图三“东方红”一号的成功发射使我国在哪一领域跻身世界先进行列?

(4)根据图四说出我国第一部社会主义性质的宪法是在哪次会议上通过的?

(5)结合上述史实,你认为我国社会主义建设取得巨大成就的原因有哪些?

17.(2022·云南·模拟预测)在中国历史发展的星河中.有无数闪耀着民族智慧和创新精神的杰出人物。谱写下一曲曲壮丽辉煌的时代篇章。阅读下列材料。回答问题

【思想圣哲】

统一是秦汉时代的社会主题,思想学术的统一,也势在必然,以董仲舒为代表的儒家学者……不断改造儒术……这促使统治集团向儒家倾斜,选择以尊儒来统一思想。

——滕福海《董什舒与罢黜百家》

(1)图片人物的核心思想是什么?他的哪个思想打破了教育的垄断性?由所学知识指出“统治集团选择以尊儒来统一思想”的主要措施。

【交流使者】

西汉一朝各方面的代表人物,集中出现在汉武市时期。这些代表人物的许多活动及其成果,都是具有开创性的、集大成的,在中国古代历史上有着巨大的、长久的影响。

(2)由材料及所学知识,举出一例汉武帝时期在对外交流方面具有“开创性.集大成”特点的代表人物及其主要成果。

【文学大师】

真正的诗人都是大梦想家,你做过仗剑走天涯的梦……做过修仙羽化的梦……-再没有一种更好的事物会像一首诗走得那么远,从一千年前到一千年后﹐我们所有人依然在诗里仰望你那轮唐朝的月亮。

——徐海蛟《故人在纸一方》

(3)材料中的“你”在诗歌史上享有怎样的美誉?同时代被誉为“诗圣”的伟大诗人是谁?写出图片人物最著名的一部代表作。

【民族英雄】

(4)由图片及诗句写出图中人物抗击侵略的主要史实。

【科学巨匠】

(5)图中著作的作者是谁?该著作有何历史地位?请举出一位为“两弹一星”的研发做出重大贡献的功助人物。

18.(2022·云南昆明·统考二模)阅读材料,结合所学知识回答问题.

材料一 中华先祖在很多领域的发明建树都曾为人类文明作出过卓越的贡献,而尤以造纸术、印刷术、指南针、火药这“四大发明”对人类共同文明进程产生的促进和推动作用最为突出。造纸术和印刷术为人头文明的传播、交流提供了一种便捷快速的媒介保障,指南针和火药则直接推动了大航海时代的到来和新航路的开碎。——据孙振廷《论我国古代四大发明对世界文明之贡献》

(1)哪一历史人物发明了活字印刷术?根据材料一,指出中国四大发明对世界文明发展作出的贡献。

材料二 近五十年来,中国人渐渐知道自己的不足了。第一期,先从器物上感觉不足……于是福州船政学堂、上海制造局等渐次设立起来……第二期,是从制度上感觉不足……堂堂中国为什么衰败到这田地,都为的是政制不良。

——据梁启超《五十年中国进化概论》

(2)根据材料二,指出近代中国人最早从哪个方面“知道自己的不足”?为弥补“制度上”的不足,先进中国人进行了什么探素?(任举一项)

材料三 从“两弹一星”研制到北斗卫星导航系统开通运行,中国航天逐渐从以实验为主的探索,向为民众提供服务、创造价值的产业转变。日益雄厚的综合国力和集中力量办大事的制度优势,为飞天梦奠定了坚实基础。广大航天工作者秉持航天报国的理想和追求,创造了载人航天精神。航天事业不断取得里程碑式突破,极大推动了国家经济实力、科技实力和民族凝聚力的增强。

——据《把梦想写在更高远的天空——热烈祝贺神舟十号凯旋》(《人民日报》2013年6月27日)

(3)根据材料三,指出我国航天事业不断取得里程碑式突破的原因。

材料四 我们要坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,树立勇担使命、潜心研究、创造价值的激励导向,营造有利于原创成果不断涌见、科技成果有效转化的创新生态,激励广大科技人员各展其能、各尽其才。

——习近平2022年4月19日在中央全面深化改革委员会第二十五次会议上的讲话

(4)根据上述材料及问题,谈谈你对中国科技发展的认识。

19.(2022·云南昆明·统考中考真题)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 中国是农业大国,农业生产具有悠久的历史。距今10000年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物。目前,世界上最早的栽培稻、粟和黍均发现于中国。日本农学家认为,早在新石器时代,中国桑就向东传到日本、朝鲜,向西传入阿拉伯、小亚细亚、俄国等国家和地区。

中国原始农耕时代重要遗址的分布

——据统编义务教育教科书教师教学用书《中国历史》(七年级上册)等

(1)中国粟作、稻作农业分别起源于图中的哪两个区域?根据材料一及所学知识,指出中国稻、粟和黍的人工栽培及中国粟的对外传播为人类文明作出的重要贡献。

材料二 20世纪以来,汽油拖拉机、柴油拖拉机相继实现批量生产,为农业机械的广泛使用创造了条件,推动着传统农业向现代农业转变。同时,主要粮食作物的杂交育种技术有了新的突破。20世纪70年代以来,中国始终走在杂交水稻技术的发展前沿,中国的杂交水稻被推广到印度、越南、菲律宾等许多国家和地区,增产效果十分明显。杂交育种断技术的应用,提高了粮食作物的单位面积产量,为人类消除饥饿作出了突出贡献。

——据统编普通高中教科书选择性必修2《经济的社会生活》等

(2)根据材料二及所学知识指出,被称为“杂交水稻之父”的中国科学家是谁?并根据材料二,指出推动现代农业发展的主要因素。

材料三 由于粮食生产不平衡,粮食过剩与粮食短缺并存,全球约20亿人口经历着中度或重度的粮食安全风险,其中处于饥饿状态的人口主要集中在中等和低收入国家。亚洲有10.3亿人、非洲有6.75亿人、拉丁关洲及加勒比地区有2.05亿人、北美洲和欧洲有8800万人、大洋洲有590万人。因此,粮食安全是影响人类的全球性问题之一。

——据王宏广等著《中国粮食安全》

(3)根据材料三,指出当今世界粮食安全存在的主要何题及造成这些问题的主要原因。

(4)根据上述材料及所学知识,谈谈你对粮食安全问题的认识。

参考答案:

1.B

【详解】由所学知识可知,1970年4月,我国用长征号运载火箭,成功地发射了第一颗人造地球卫星“东方红1号”,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家,标志着我国的空间技术领域开始跻身于世界先进国家行列。中国第一颗人造地球卫星与“神舟十三号飞船”都属于航天领域,B项正确;第一颗原子弹爆炸成功属于国防领域的成就,籼型杂交水稻属于农业领域的成就,与题意不符,排除A项、C项;人工合成结晶牛胰岛素属于生物学领域的成就,与题意不符,排除D项。故选B项。

2.B

【详解】结合所学内容可知,邓稼先一生从事原子弹的研究,为我国原子弹和氢弹的制造做出了卓越的贡献,B项正确;焦裕禄被称为人民的好干部,王进喜是石油工人,袁隆平培育了籼型杂交水稻,他们都和“两弹一星”无关,排除ACD项。故选B项。

3.B

【详解】1970 年,我国用长征号运载火箭,成功地发射了第一颗人造地球卫星—— 东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。B项正确;1999 年 11 月,神舟一号发射成功,开启了我国的飞天之旅。排除A项;2008 年 9 月,神舟七号载人飞船升入太空,排除C项;嫦娥五号发射是2020年,排除D项。故选B项。

4.C

【详解】根据所学知识可知,2008年9月27日,翟志刚曾搭乘神舟七号飞入太空,并在刘伯明、景海鹏的配合下圆满完成空间出舱任务,成为中国太空漫步第一人,C项正确;1999年11月,神舟一号无人飞船发射成功,排除A项;2003年,杨利伟乘坐神舟五号,完成我国首次载人航天飞行任务,排除B项;2021年6月17日,神舟十二号顺利将聂海胜、刘伯明、汤洪波3名航天员送入太空,排除D项。故选C项。

5.B

【详解】根据所学知识可知,1970年4月24日,随着第一颗人造地球卫星“东方红”1号在酒泉发射成功,我国成为世界上第五个发射卫星的国家。,B项正确;长征一号是运载火箭,排除A项;神舟五号载人航天飞船的发射时间是2003年,排除C项;嫦娥五号的发射时间是2020年,排除D项。故选B项。

6.C

【详解】根据所学知识可知,2008年9月,神舟七号载人飞船升入太空,航天员翟志刚成功完成了出舱任务,成为我国完成太空行走的第一人,C项正确;杨利伟是我国进入太空的第一人,刘洋是我国首位进入太空的女航天员,王亚平是我国首位进行出舱活动的女航天员,三者均不符合题意,排除ABD三项。故选C项。

7.B

【详解】根据材料“……水稻般金灿灿的幕盖上,放着一碗稻谷、一碗米饭……‘愿天下人都有饱饭吃’”及所学可知,20世纪70年代,农业科学家袁隆平成功培育出籼型杂交水稻,为解决我国的吃饭问题和保障我国的粮食安全,以及对解决世界性饥饿问题作出了重要贡献,被称为“杂交水稻之父”,B项正确;王进喜是大庆石油工人,被称为“铁人”王进喜,排除A项;焦裕禄是党的好干部,排除C项;钱学森是火箭之父,两弹一星功勋奖章获得者,排除D项。故选B项。

8.C

【详解】结合所学知识可知,20世纪70年代,农业科学家袁隆平经过多年反复试验,成功培育出籼型杂交水稻,袁隆平和他的杂交水稻,为解决我国这样一个人口大国的吃饭问题和保障我国的粮食安全,作出了巨大贡献,对解决世界性饥饿问题也有重要贡献。C项正确;ABD项与题干内容不符,可排除。故选C项。

9.A

【详解】20世纪70年代初,中国药学家屠呦呦发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素。屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。故A符合题意;发现了青霉素、找到了治疗癌症的药物、找到了治疗新冠病毒的方法都不是屠呦呦作出的巨大贡献,排除BCD。故选A。

10.C

【详解】依据“青蒿素开创了治疗疟疾的新方法,使全球数亿人受益”可知,与屠呦呦有关。20世纪70年代初,屠呦呦领导科研团队发现能够有效抵抗疟疾的青蒿素,并因此获得2015年诺贝尔生理学或医学奖,C项正确;钱学森是物理学家,与青蒿素的发现无关,排除A项;陈薇在抗击新冠肺炎时作出重大贡献,与青蒿素的发现无关,排除B项;袁隆平培育出杂交水稻,排除D项。故选C项。

11.C

【详解】根据题干“昆明到主要城市间铁路列车运行时间变化”可以看出,我国铁路实现了几次大提速,大大提高了运营效率,这体现了我国铁路建设的重大成就,C项正确;题干“铁路列车运行时间变化”体现不出人们出行方式的多样化,居民文化生活日益丰富、居民收入的大幅度增长,排除ABD项。故选C项。

12.B

【详解】材料“中国人清一色蓝、灰、军绿色的衣着”反映改革开放前中国人民生活水平低的现象。1978年十一届三中全会召开标志着改革开放的开始,人民生活水平提高,开始注重衣着的时尚性,故推动“时尚意识渐次苏醒萌芽”的主要因素是改革开放,B项正确;一五计划是从1953年到1957年,排除A项;港澳回归是20世纪90年代,排除C;中美建交于1979年元旦,晚于改革开放,排除D项。故选B项。

13.D

【详解】依据题干“在政策支持下辞职,创办了北京大碗茶青年茶社。”即国家干部下海经商了。结合课本所学,1978年十一届三中全会后,我国实行改革开放,改革我国经济体制,我国的就业制度发生了一系列变化,从前的“铁饭碗”逐渐被打破,就业渠道拓宽,人们开始下海经商,通过人才市场自主选择职业。D项符合题意;ABC三项材料中没有体现,不合题意。由此可知ABC三项不合题意,故选择D。

14.D

【详解】试题分析:改革开放以后,为了适应国有企业改革和社会发展稳定的需要,我国以养老、医疗、失业保险和社会救济为社会保证制度改革的重点,精心编织起社会安全网。国家为实现“病有所医”而采取的社会保障制度是医疗保险制度,ABC不符合题意,选项中D符合题意,故选D。

15.(1)公元1—1500年间处于领先地位;公元1501—1840年落后于西方。闭关锁国政策、文字狱、重农抑商等。

(2)都是以发展制造业以及注重科技研究。

(3)新中国的成立;科技体系的建立;广大科技工作者的努力。

【详解】(1)根据所学和材料一“62%、71%、57%”可知,公元1——1500年间处于领先地位;根据所学和材料一“4%”可知,公元1501——1840年落后于西方。结合所学知识可知,造成这种情况的原因有,统治者的闭关锁国政策,文字狱,重农抑商等政策。

(2)根据所学和材料二“制造中心、 科技中心”可知,“世界工厂”国家的共同特点是,发展制造业,注重科技研究。

(3)根据所学和材料三“新中国的成立点燃了中华民族科技复兴的希望,国家初步建立了由政府主导和布局的科技体系,为我国科技事业发展奠定了坚实的基础”可知,新中国科技事业取得重大成就的原因有新中国的成立,科技体系的建立;根据所学可知,其它原因还有,广大科技工作者的努力。

16.(1)原则:和平共处五项原则;

(2)政策:民族区域自治制度;

(3)领域:航天领域;

(4)会议:第一届全国人民代表大会;

(5)原因:国家统一、政权巩固、社会稳定;合理的政策和制度;国家经济发展、综合国力不断提升;党的正确领导;社会主义民主和法制的完善;科技的发展和创新等。(答出其中两点,言之有理即可)

【解析】(1)

原则:1953年底,我国政府同印度政府就两国在中国西藏地区的关系问题进行谈判。周恩来在接见印度代表团时,首次提出和平共处五项原则,作为处理两国关系的原则;

(2)

政策:1949年通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》,将实行民族区域自治作为一项基本政治制度确定下来。后来,民族区域自治制度被载入宪法。西藏和平解放后,党和政府在西藏地区实行民族区域自治制度;

(3)

领域:1970年,我国用长征号运载火箭,成功地发射了第一颗人造地球卫星——东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家,使我国在航天领域跻身世界先进行列;

(4)

会议:1954年9月,第一届全国人民代表大会在北京召开。大会制定了《中华人民共和国宪法》,这是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。

(5)

原因:由所学知识可知,我国社会主义建设取得巨大成就的原因主要有:国家统一、政权巩固、社会稳定;合理的政策和制度;国家经济发展、综合国力不断提升;党的正确领导;社会主义民主和法制的完善;科技的发展和创新等。

17.(1)核心思想:仁;创办私学;罢黜百家,独尊儒术。(或“兴办太学”)

(2)张骞。两次出使西城,促进了汉朝与西域各国之间的相互了解与往来;直接推动了陆上丝绸之路的形成;促进了东西方经济文化的交流。(任写一点即可)

(3)“诗仙”:杜甫:《红楼梦》(或(《石头记》,必须加书名号)。

(4)戚继光抗倭;郑成功收复台湾。

(5)宋应星;被誉为“中国17世纪的工艺百科全书";钱学森或邓稼先。(如答教材外的其他符合题意的科学家亦可得分);

【解析】(1)

根据材料图片,结合所学知识可知,图片人物是孔子。孔子的核心思想是仁;孔子主张有教无类,他创办私学,广收门徒,打破了贵族和王室对教育的垄断;结合所学知识可知,汉武帝时期实行“罢黜百家,独尊儒术”,在长安兴办太学,促进了思想上的大一统。

(2)

结合所学知识可知,汉武帝时期在对外交流方面具有“开创性、集大成”特点的代表人物是张骞。汉武帝时期,张骞两次出使西域,促进了汉朝与西域各国之间的相互了解与往来;直接推动了陆上丝绸之路的形成;促进了东西方经济文化的交流。

(3)

依据材料的“仗剑走天涯的梦,修仙羽化的梦,我们所有人依然在诗里仰望你那轮唐朝的月亮。”,结合所学知识可知,材料中的“你”是唐朝大诗人李白,他被誉为“诗仙”;唐朝大诗人杜甫被誉为“诗圣”;结合所学知识可知,清朝文学家曹雪芹的代表作是《红楼梦》(或《石头记》)。

(4)

依据图片和诗句“封侯非我意,但愿海波平”可知,图中人物是戚继光,戚继光抗倭取得胜利;依据图片信息和“开辟荆榛逐荷夷”可知,图片人物是郑成功。1662年,郑成功从荷兰殖民者手中收复台湾。

(5)

结合所学知识可知,宋应星的《天工开物》被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”;钱学森和邓稼先为“两弹一星”的研发做出重大贡献。

18.(1)人物:毕昇。

贡献:造纸术和印刷术为人类文明的传播、交流提供了一种便捷快速的媒介保障;指南针和火药推动了大航海时代的到来和新航路的开辟。

(2)不足:“器物”。

探索:戊戌变法、辛亥革命。

(3)原因:日益雄厚的综合国力;集中力量办大事的制度优势;广大航天工作者的努力和创造。

(4)认识:纵观古今,中国科技发展经历了从领先世界到重新崛起的曲折历程;我国科技的发展离不开国力增强、制度优势、劳动人民的创造等因素;我国科技成果的取得不仅推动国家发展、社会进步,还造福于世界;我们要加强国际合作,营造良好的创新生态,激发科技人员的积极性,促进科技持续发展。

【解析】(1)

根据所学知识,北宋时的匠人毕昇发明活字印刷术。根据题干信息,归纳四大发明对世界文明发展的贡献,是造纸术和印刷术为人头文明的传播、交流提供了一种便捷快速的媒介保障;指南针和火药推动了大航海时代的到来和新航路的开辟。

(2)

根据材料并结合所学知识,“近五十年来,中国人渐渐知道自己的不足了”“第一期,先从器物上感觉不足”可知,是器物不足。根据所学知识,弥补“制度上”的不足,中国人民进行戊戌变法学习西方建立君主立宪制;辛亥革命建立中华民国。

(3)

根据材料并结合所学知识,我国航天事业不断取得里程碑式突破的原因是雄厚的综合国力;集中力量办大事的制度优势;广大航天工作者的努力和创造。

(4)

本题属于开放性题目,言之有理即可。如中国科技发展从领先世界到重新崛起的曲折历程;我国科技的发展离不开国力增强、制度优势、劳动人民的创造等因素;我国科技成果的取得不仅推动国家发展、社会进步,还造福于世界;我们要加强国际合作,营造良好的创新生态,激发科技人员的积极性,促进科技持续发展。

19.(1)粟作农业起源于①区,稻作农业起源于②区。重要贡献:丰富了世界不同地区的食物多样性;促进了世界农业的发展;巩固了相关地区的社会稳定。

(2)袁隆平。农业机械的批量生产和广泛使用;杂交育种技术突破和应用。

(3)主要问题:粮食过制与粮食短缺并存。主要原因:粮食生产不平衡;中等和低收入国家粮食供不应求。

(4)认识:我们要高度重视粮食安全问题;可以利用先进的技术促进粮食生产;需要加强粮食安全方面的国际合作。

【详解】(1)根据材料结合所学知识,可知中国粟出现于北方,稻出现于南方,得出粟作农业起源于①区,稻作农业起源于②区。重要贡献:根据“日本农学家认为,早在新石器时代,中国桑就向东传到日本、朝鲜,向西传入阿拉伯、小亚细亚、俄国等国家和地区”结合所学知识,得出丰富了世界不同地区的食物多样性;促进了世界农业的发展;巩固了相关地区的社会稳定。

(2)根据材料二及所学知识,可知被称为“杂交水稻之父”的中国科学家是袁隆平。主要因素:根据“汽油拖拉机、柴油拖拉机相继实现批量生产,为农业机械的广泛使用创造了条件”得出农业机械的批量生产和广泛使用;根据“同时,主要粮食作物的杂交育种技术有了新的突破”得出杂交育种技术突破和应用。

(3)主要问题:根据“由于粮食生产不平衡,粮食过剩与粮食短缺并存”得出粮食过制与粮食短缺并存。主要原因:根据“由于粮食生产不平衡,粮食过制与粮食短缺并存”得出粮食生产不平衡;根据“其中处于饥饿状态的人口主要集中在中等和低收入国家”得出中等和低收入国家粮食供不应求。

(4)认识:根据上述材料得出我们要高度重视粮食安全问题;根据材料二,得出可以利用先进的技术促进粮食生产;根据材料三“因此,粮食安全是影响人类的全球性问题之一”得出需要加强粮食安全方面的国际合作。

同课章节目录