化学科粤版九下课时训练:7.4 结晶现象(含解析)

文档属性

| 名称 | 化学科粤版九下课时训练:7.4 结晶现象(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 164.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-02-24 16:14:39 | ||

图片预览

文档简介

7.4 结晶现象

一、单选题

1.除去混在白糖中的少量泥沙,需采取的正确操作是( )

A.溶解、过滤、蒸发 B.溶解、加热、结晶

C.溶解、蒸发、振荡 D.搅拌、溶解、称量

2.已知某盐在不同温度下的溶解度如下表所示:

温度/℃ 10 20 30 40 50 60 70

溶解度/g 20.9 31.6 45.8 63.9 85.5 110.0 138.0

现有60℃时该盐的饱和溶液105 g,要得到32.1 g晶体,应将该盐溶液冷却到( )

A.20℃ B.30℃

C.40℃ D.10℃

3.进行过滤操作时,使用正确的一组仪器是( )

A.铁架台、铁圈、烧杯、漏斗 B.铁架台、铁圈、烧杯、酒精灯、漏斗

C.铁架台、铁圈、蒸发皿、玻璃棒 D.铁架台、铁圈、烧杯、漏斗、玻璃棒

4.《本草纲目》中记载“吐血不止,用黄连一两,捣碎,加豉二十粒,水煎去渣,温服。” 该过程中没有涉及的操作是( )

A.称量 B.加热

C.蒸馏 D.过滤

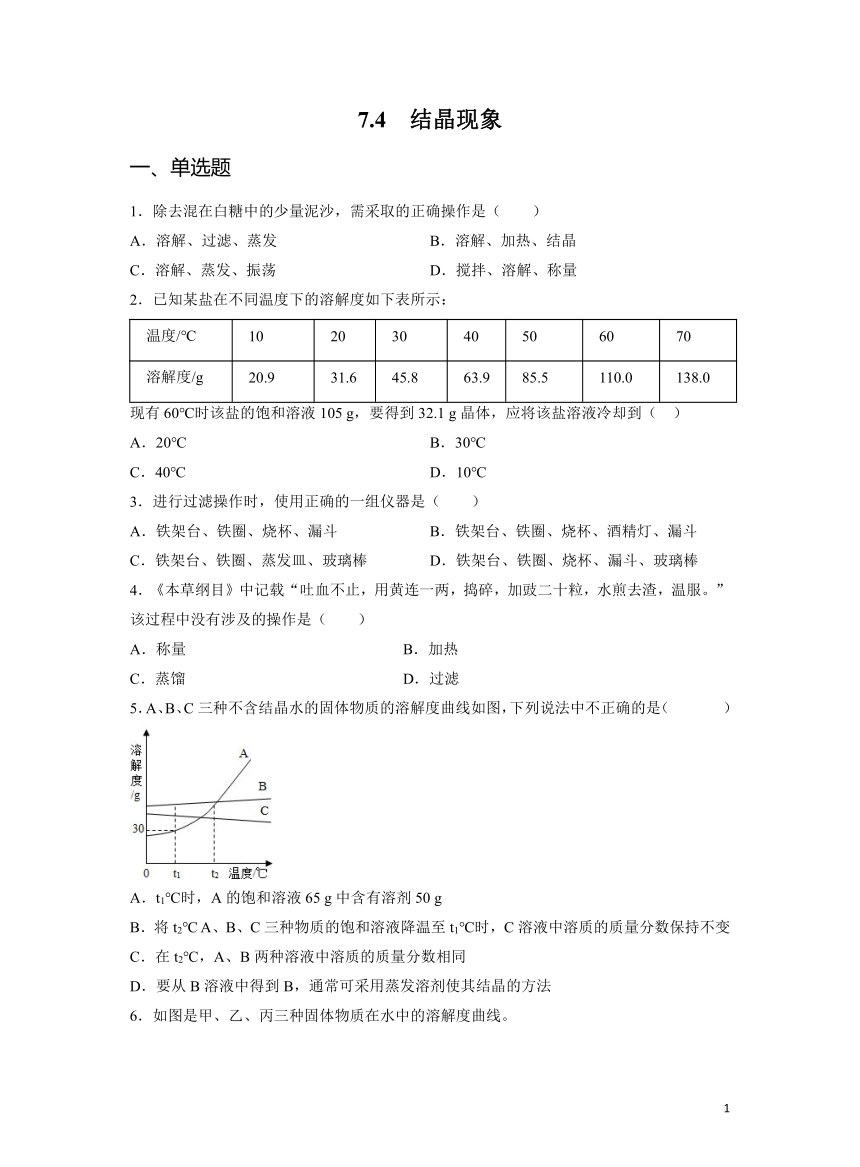

5.A、B、C三种不含结晶水的固体物质的溶解度曲线如图,下列说法中不正确的是( )

A.t1℃时,A的饱和溶液65 g中含有溶剂50 g

B.将t2℃ A、B、C三种物质的饱和溶液降温至t1℃时,C溶液中溶质的质量分数保持不变

C.在t2℃,A、B两种溶液中溶质的质量分数相同

D.要从B溶液中得到B,通常可采用蒸发溶剂使其结晶的方法

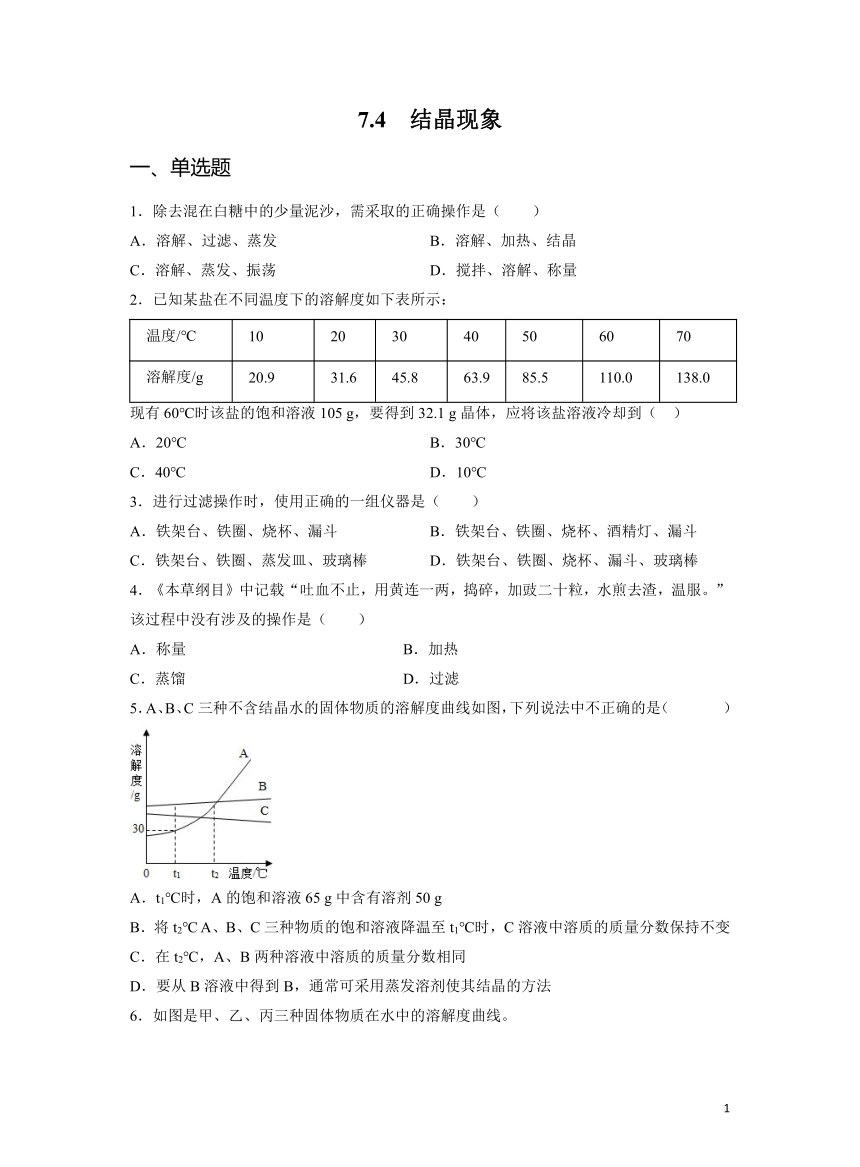

6.如图是甲、乙、丙三种固体物质在水中的溶解度曲线。

下列说法正确的是( )

A.t1℃时丙的饱和溶液升温到t3℃变为不饱和溶液

B.t2℃时,甲、丙两种物质的溶解度相等

C.甲中混有少量的乙,可采用蒸发结晶的方法提纯甲

D.t1℃时将20克丙物质溶于50克水中得到70克溶液

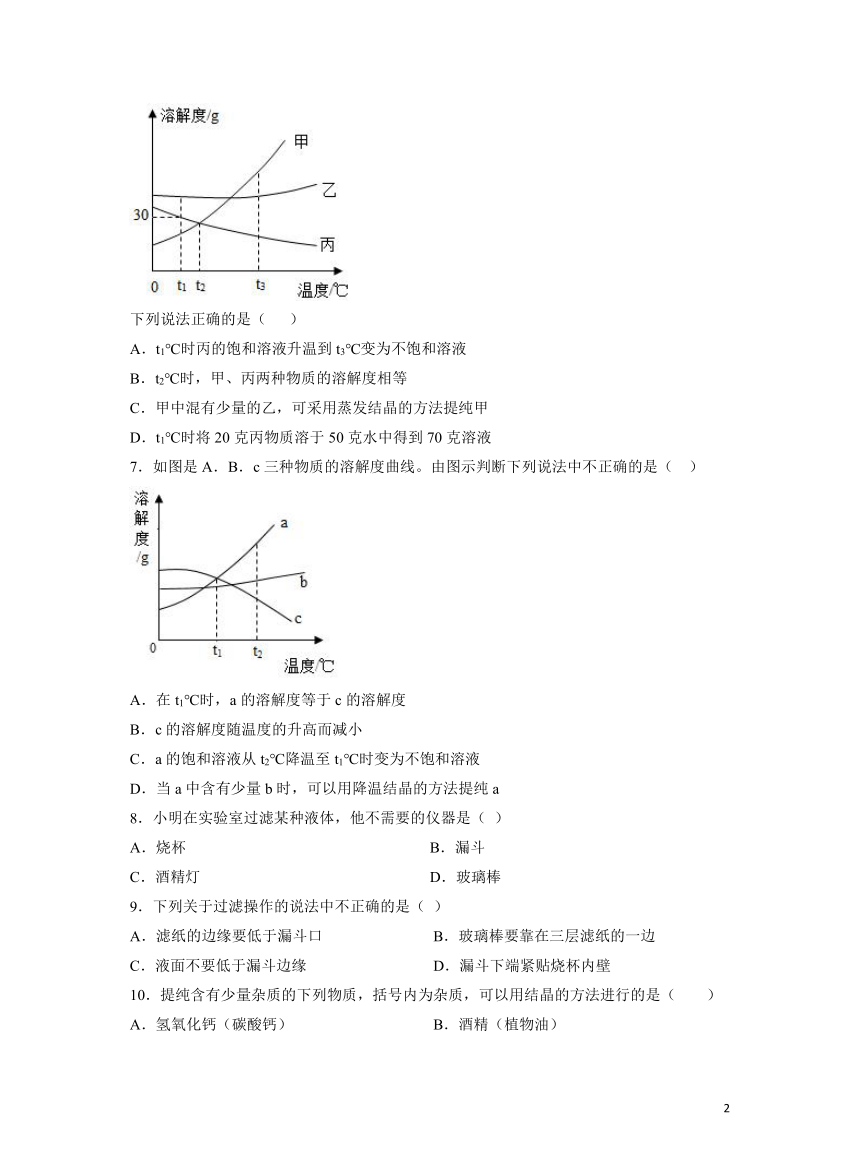

7.如图是A.B.c三种物质的溶解度曲线。由图示判断下列说法中不正确的是( )

A.在t1℃时,a的溶解度等于c的溶解度

B.c的溶解度随温度的升高而减小

C.a的饱和溶液从t2℃降温至t1℃时变为不饱和溶液

D.当a中含有少量b时,可以用降温结晶的方法提纯a

8.小明在实验室过滤某种液体,他不需要的仪器是( )

A.烧杯 B.漏斗

C.酒精灯 D.玻璃棒

9.下列关于过滤操作的说法中不正确的是( )

A.滤纸的边缘要低于漏斗口 B.玻璃棒要靠在三层滤纸的一边

C.液面不要低于漏斗边缘 D.漏斗下端紧贴烧杯内壁

10.提纯含有少量杂质的下列物质,括号内为杂质,可以用结晶的方法进行的是( )

A.氢氧化钙(碳酸钙) B.酒精(植物油)

C.氯化银(碳酸钙) D.硝酸钾(氯化钠)

11.从氯酸钾和二氧化锰的混合物反应后的残留物中分离出二氧化锰的正确操作步骤是( )

A.溶解、降温、过滤、洗涤 B.溶解、过滤、降温、洗涤

C.溶解、过滤、洗涤、干燥 D.溶解、过滤、蒸发、洗涤

12.小乐同学欲使一不饱和硝酸钾溶液变成饱和溶液但不改变其浓度,正确的方法是( )

A.加热蒸发溶剂后再降至原温度 B.加入一定量的硝酸钾

C.降温后使其析出部分晶体 D.降温至溶液刚好达到饱和

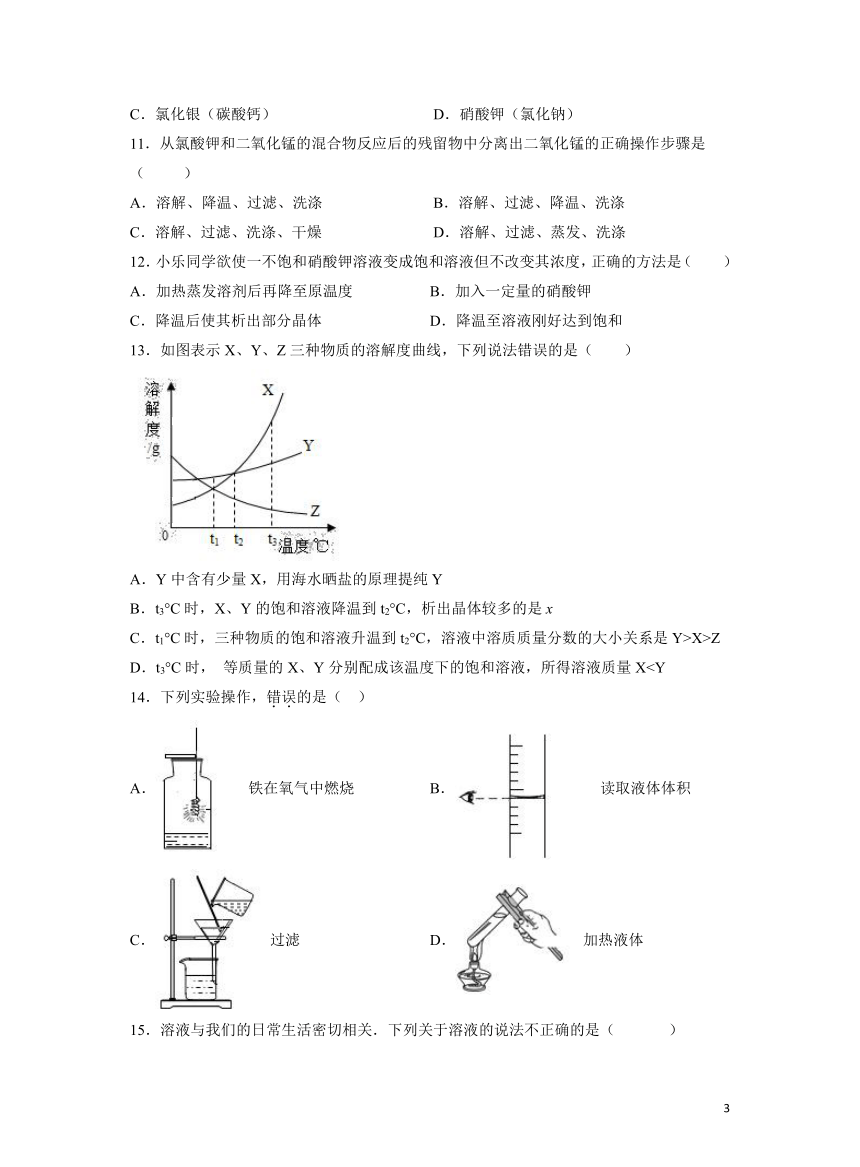

13.如图表示X、Y、Z三种物质的溶解度曲线,下列说法错误的是( )

A.Y中含有少量X,用海水晒盐的原理提纯Y

B.t3°C时,X、Y的饱和溶液降温到t2°C,析出晶体较多的是x

C.t1°C时,三种物质的饱和溶液升温到t2°C,溶液中溶质质量分数的大小关系是Y>X>Z

D.t3°C时, 等质量的X、Y分别配成该温度下的饱和溶液,所得溶液质量X14.下列实验操作,错误的是( )

A.铁在氧气中燃烧 B.读取液体体积

C.过滤 D.加热液体

15.溶液与我们的日常生活密切相关.下列关于溶液的说法不正确的是( )

A.溶液中的各部分性质均相同

B.用洗涤剂除去衣物上的油污是利用了洗涤剂的乳化作用

C.利用NaCl固体与水配置50 g质量分数为6%的NaCl溶液,需要水的质量为47 g

D.当饱和溶液中有晶体析出时,溶质质量减少,所以溶质的质量分数一定减小

16.下列有关溶液的说法正确的是( )

A.长期放置后不会分层的液体一定是溶液

B.配制好6%的NaCl溶液,装瓶时不小心撒漏一部分,瓶中NaCl溶液浓度仍为6%

C.KNO3饱和溶液一定比KNO3不饱和溶液溶质质量分数大

D.降低饱和溶液的温度,一定有晶体析出

17.氯化钠和碳酸钠的溶解度如表所示,则下列说法错误的是( )

温度/℃ 0 10 20 30

溶解度/g NaCl 35.7 35.8 36.0 36.3

Na2CO3 7.0 12.5 21.5 38.8

A.碳酸钠晶体的溶解度受温度影响较大

B.将等质量的氯化钠与碳酸钠的饱和溶液,从30℃降至0℃,析出晶体的质量相等

C.氯化钠和碳酸钠晶体的溶解度相等时所对应的温度在20℃~30℃之间

D.欲从含有少量NaCl杂质的碳酸钠浓溶液中分离出碳酸钠晶体,应采取降温结晶的方法

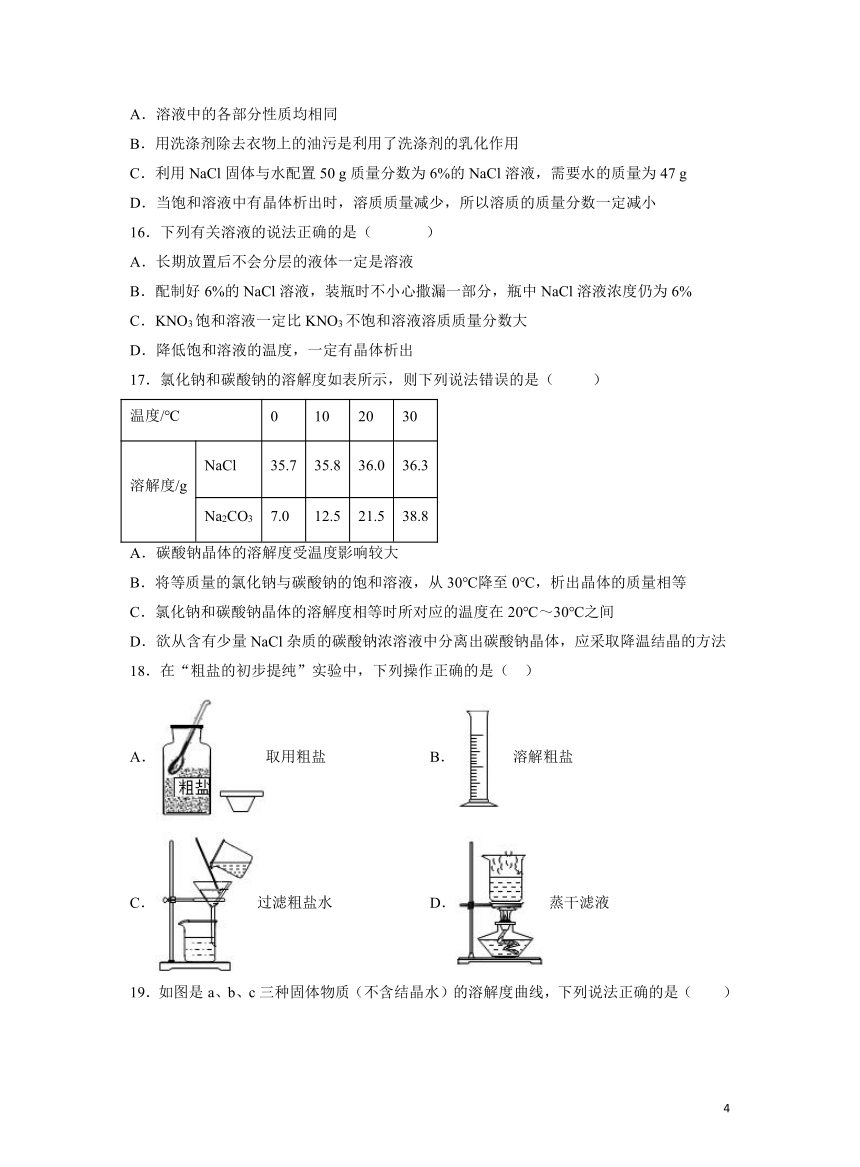

18.在“粗盐的初步提纯”实验中,下列操作正确的是( )

A.取用粗盐 B.溶解粗盐

C.过滤粗盐水 D.蒸干滤液

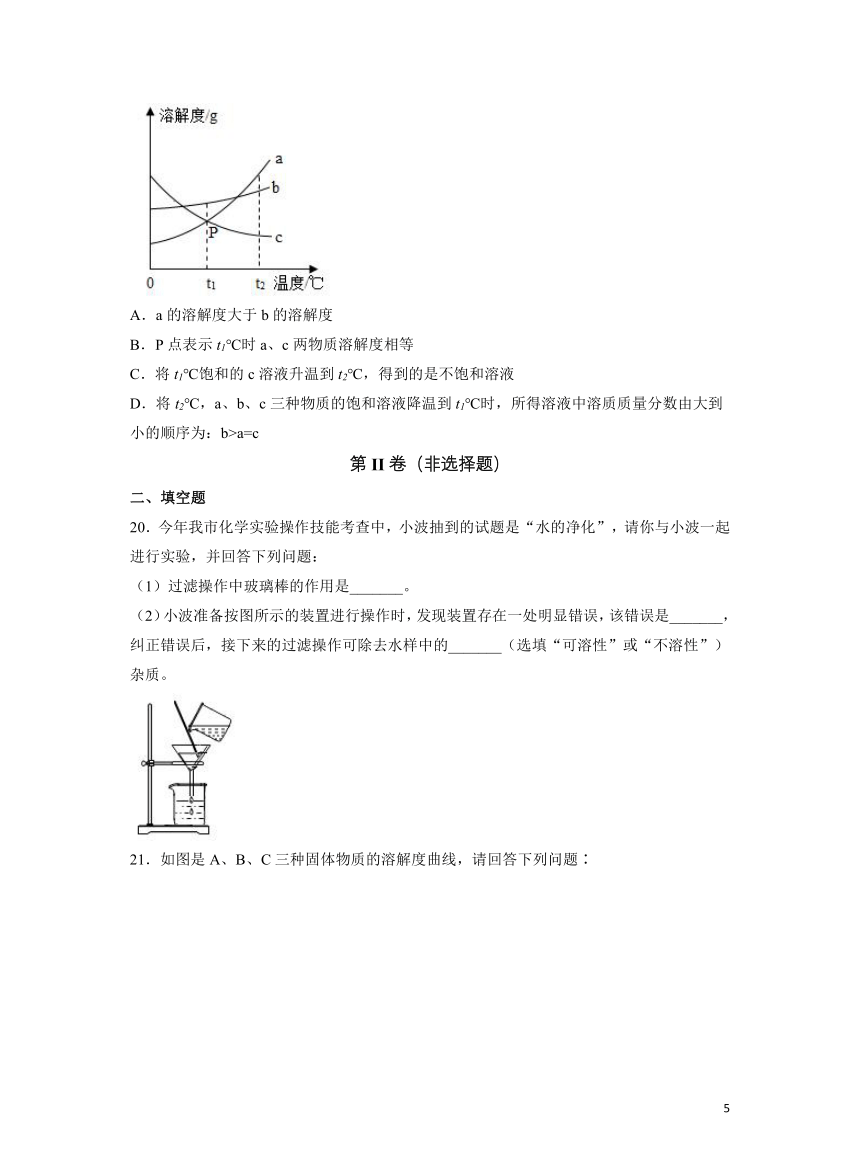

19.如图是a、b、c三种固体物质(不含结晶水)的溶解度曲线,下列说法正确的是( )

A.a的溶解度大于b的溶解度

B.P点表示t1℃时a、c两物质溶解度相等

C.将t1℃饱和的c溶液升温到t2℃,得到的是不饱和溶液

D.将t2℃,a、b、c三种物质的饱和溶液降温到t1℃时,所得溶液中溶质质量分数由大到小的顺序为:b>a=c

第II卷(非选择题)

二、填空题

20.今年我市化学实验操作技能考查中,小波抽到的试题是“水的净化”,请你与小波一起进行实验,并回答下列问题:

(1)过滤操作中玻璃棒的作用是_______。

(2)小波准备按图所示的装置进行操作时,发现装置存在一处明显错误,该错误是_______,纠正错误后,接下来的过滤操作可除去水样中的_______(选填“可溶性”或“不溶性”)杂质。

21.如图是A、B、C三种固体物质的溶解度曲线,请回答下列问题∶

(1)溶解度受温度影响最小的是___(填“A”或“B”);

(2)t1℃时C的溶解度为_____g;

(3)t2℃时,A、B、C 的溶解度由大到小的顺序是___________;

(4)t2℃时将40 gA物质加入50 g水中充分溶解后,所得溶液是____g溶液;

(5)将t2℃时A、B、C三种物质的饱和溶液降低温度到t1℃时,这三种溶液中溶质质量分数由大到小的关系是________________ ;

(6)当A中含有少量B时为了得到纯净的A,可采用___的方法。

22.硝酸钾和氯化钾两种物质的溶解度曲线见下图,这两种物质的溶解度见下表。

温度/℃ 10 20 30 40 50 60

溶解度/g 甲 20.9 31.6 45.8 63.9 85.5 110

乙 31.0 34.0 37.0 40.0 42.6 45.5

请回答下列问题:

(1)观察溶解度曲线和溶解度表,判断物质乙是指________(填写化学式)。

(2)60℃时,饱和KNO3溶液中混有少量KCl,应采用________的方法提纯KNO3(填写“蒸发溶剂”或“冷却结晶”)。

(3)60℃时,分别将等质量的KNO3和KCl两种物质的饱和溶液温度降至t ℃,析出晶体的质量关系为:KNO3_____ KCl(填写“>”“=”或“<”)。

(4)如图所示,20℃时,将一定质量的KNO3固体放入盛水的试管中,发现有少量固体未溶解,向烧杯的水中加入某物质后,试管内固体能完全溶解。则加入的物质可以是_____(填写字母标号)。

①冰块 ②生石灰固体 ③硝酸铵固体 ④干冰 ⑤浓硫酸 ⑥氢氧化钠固体

A ①③④ B ②⑤⑥

C ①③⑤ D ②④⑥

(5)60 ℃时,将45 g KCl固体溶解于100 g水中,降温至20 ℃,析出晶体的质量是______。

23.A、B、C三种固体物质的溶解度曲线如图所示,请完成下列问题:

(1)t3℃时,A、B、C三种物质的溶解度由大到小的顺序是_________。

(2)t2℃时,配制140 gA物质的饱和溶液需要A物质的质量_____g。

(3)现有t1℃接近饱和的C溶液,在不改变溶液中溶质的质量分数的前提下,要使其变为饱和溶液,可采取的一种措施是____________。

(4)若B中含有少量的A物质,可采用_______方法提纯B。

24.卤水是从海水中提取食盐后的母液,常含有MgCl2、NaCl、MgSO4、KCl等,可进一步加工制得一些重要的产品。现按下列步骤对卤水进行处理,试根据有关 物质的溶解度曲线(如图所示)回答下列问题:

(1)将卤水加热升温到60℃以上,随着水分的蒸发,会逐渐析出晶体.这时得到的晶体的主要成分是 _______。

(2)过滤出上述晶体后,将滤液降温到30℃以下,还会逐渐析出晶体.这时得到的晶体的主要成分是 _______。

(3)将第(2)步操作得到的晶体用一定量的冷水洗涤,最后可以得到比较纯净 的 _______ 晶体。

三、流程题

25.某兴趣小组从加热氯酸钾与二氧化锰的混合物制氧气后的剩余物中回收二氧化锰,并获得钾肥。请回答下列问题:

(1)图示中操作②的名称是_____;操作①②③都必须用到的一种玻璃仪器的名称是____。

(2)若实验中该钾肥的产量偏低,则可能的原因是(填字母)______。

a.过滤时滤纸有破损

b.蒸发时有固体溅出

c.溶解时,加入的水量不足

d.残渣洗涤不充分

(3)若进行操作②时,速度偏慢,你认为造成这种后果可能的原因是_____。

26.海水晒盐后得到的晶体是粗盐(含少量氯化钾、硫酸镁等杂质),剩余的液体称为苦卤,苦卤中除氯化钠外还含有氯化钾、硫酸镁等成分,氯化钾和硫酸镁在不同温度时的溶解度如表所示。请回答:

温度/℃ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

氯化钾 28 31.2 34.2 37.2 40.1 42.6 45.8 48.8 51.3 53.9 56.3

硫酸镁 22 27.7 33.5 39.3 44.5 49 52.2 53.8 53.6 51.1 46.2

(1)将苦卤加热到70℃以上,首先析出的晶体应是______。

(2)提纯含少量泥沙的粗盐,一般经过以下操作流程(如图1):

(3)经过操作①把大颗粒粗盐变成较细粗盐的目的在于__________________________。

(4)操作④中需要将圆形滤纸折叠处理,如图2所示中不该出现的情形是____(选填字母编号)。

(5)实验结束后称量获得的精盐,并计算精盐的制得率,发现制得率较低,可能原因是____(选填字母编号)。

A.食盐没有全部溶解即过滤

B.操作④后得到的滤液有点浑浊

C.制得精盐还很潮湿

D.蒸发皿上沾有的精盐没全部转移到称量纸上

参考答案及解析

一、单选题

1.【答案】A

【解析】白糖能溶于水,泥沙不能溶于水,除去混在白糖中的少量泥沙,首先要加水溶解,静置后进行过滤,得到白糖的水溶液,再蒸发结晶得到白糖,故选A。

2.【答案】B

【解析】60℃时硝酸钾的溶解度为110 g,所以60℃时的KNO3饱和溶液105 g中含有溶质质量为:,水的质量为50 g,降温后会析出KNO3的质量为32.1g,则溶解的KNO3的质量为55 g﹣32.1 g=22.9 g,此时溶解度为45.8 g,对应的温度为30℃。 故选:B。

3.【答案】D

【解析】A.铁架台、铁圈、烧杯、漏斗,这四种仪器为过滤所必须要用的仪器,但缺少玻璃棒,无法完成过滤操作,故选项错误。B.过滤操作在常温下进行,无需加热,不需要用酒精灯,故选项错误。C.过滤操作在常温下进行,不需要进行蒸发,不需要使用蒸发皿,故选项错误。D.铁架台、铁圈、烧杯、漏斗、玻璃棒,这五种仪器为过滤所必须要用的仪器,故选项正确。故选D。

4.【答案】C

【解析】用黄连一两,需要称量,且由“水煎去渣”可知,黄连粉碎后溶解,加热后过滤除去滤渣,涉及称量、加热、过滤操作,没有涉及蒸馏。故选C。

5.【答案】C

【解析】A.由于在t1℃时,A的溶解度是30 g,即在100克水中最多溶解30克A,则在50克水中最多溶解15克A,即在t1℃时,A的65克饱和溶液中含有溶剂50克,故A正确;B.由于C的溶解度随温度的降低而增大,因此将t2℃A,B,C三种物质的饱和溶液降温至t1℃时,C的饱和溶液就会变成不饱和溶液,但C溶液中溶质的质量分数保持不变,故B正确;C.由于在t2℃时,A和B的溶解度相等,但是由于两者是否处于饱和状态无法确定,所以质量分数是否相等无法确定,故C错误;D.由于B的溶解度受温度的影响很小,因此应采取蒸发溶剂的方法从溶液中得到晶体,故D正确;故选C。

6.【答案】B

【解析】A.丙溶解度随着温度升高而减小,t1℃时丙的饱和溶液升温到t3℃仍然是饱和溶液,故选项错误;B.t2℃时,甲、丙两种物质的溶解度相等,故选项正确;C.甲溶解度受温度变化影响较大,乙溶解度受温度变化影响较小,甲中混有少量的乙,可采用降温结晶的方法提纯甲,故选项错误;D.t1℃时丙溶解度是30 g,将20 g丙物质溶于50 g水中,最多能够溶解15 g,得到65 g溶液,故选项错误。故选B。

7.【答案】C

【解析】A.由图可知t1℃时ac溶解度曲线相交,故在t1℃时,a的溶解度等于c的溶解度,A正确。B.由图可知c的溶解度随温度的升高而减小,B正确。C.a的饱和溶液从t2℃降温至t1℃时,a溶解度减小结晶析出,还是饱和溶液,C错误。D.a溶解度随温度变化较大,当a中含有少量b时,可以用降温结晶的方法提纯a,D正确。故选C。

8.【答案】C

【解析】过滤实验用到的仪器有:铁架台、烧杯、漏斗、玻璃棒,不需要酒精灯,故选C。

9.【答案】C

【解析】A.滤纸的边缘要低于漏斗口是正确的,故不可选;B.玻璃棒要靠在三层滤纸的一边是正确的,故不可选;C.如果液面不要低于滤纸的边缘,就会导致滤液浑浊,所以错误,故可选;D.漏斗下端的管口要紧靠烧杯内壁是正确的,故不可选,故选C。

10.【答案】D

【解析】A.氢氧化钙微溶于水,碳酸钙不溶于水,先加水,氢氧化钙溶解的量较少,碳酸钙不溶,不能通过结晶的方法分离这两种物质;B.酒精和植物油都是液体,可以采用蒸馏法分离;C.氯化银、碳酸钙都不溶于水,不能通过结晶法分离;D.硝酸钾和氯化钠都溶于水,硝酸钾的溶解度受温度的影响较大,采用降温结晶会大量析出硝酸钾,氯化钠的溶解度受温度影响较小,降温后不会结晶析出留在溶液中再蒸发即可结晶析出,从而分离开硝酸钾和氯化钠,故答案D。

11.【答案】C

【解析】氯酸钾在二氧化锰的催化作用下生成氯化钾和氧气,反应后的残留物是氯化钾和二氧化锰的混合物,氯化钾易溶于水,二氧化锰难溶于水,可采用加水溶解、过滤、洗涤、干燥的方法分离出二氧化锰,故选C。

12.【答案】D

【解析】A.加热蒸发溶剂后,再降至原温度,由于该温度下的不饱和硝酸钾溶液变成了饱和溶液,溶质的质量分数增大,故选项错误。B.加入一定量的硝酸钾,溶质的质量增加,溶剂的质量不变,溶质的质量分数增大,故选项错误。C.降温后使其析出部分晶体,溶质的质量减少,溶剂的质量不变,溶质的质量分数减小,故选项错误。D.降温至溶液刚好达到饱和,溶质和溶解的质量均不变,溶质的质量分数不变,故选项正确。故选D。

13.【答案】B

【解析】A. Y的溶解度受温度影响不大,对于溶解度受温度影响变大的物质,可用蒸发结晶法使物质从溶液中结晶析出,故Y中含有少量X,可用海水晒盐的原理提纯Y,此选项正确;B. t3°C时,等质量的X、Y的饱和溶液降温到t2°C,析出晶体较多的是x,没有确定溶液质量,无法判断,此选项错误;C. t1°C时,Y的溶解度>X的溶解度,三种物质的饱和溶液升温到t2°C,X、Y的溶解度变大,溶液的溶质质量分数不变,Z的溶解度变小,溶液的溶质质量分数变小,故溶液中溶质质量分数的大小关系是Y>X>Z,此选项正确;D. t3°C时,X、Y的溶解度大小关系是X>Y,等质量的X、Y分别配成该温度下的饱和溶液,所需溶剂的质量关系是X14.【答案】D

【解析】A.做铁在氧气中燃烧的实验时,为防止生成物落下来炸裂集气瓶,集气瓶底应预先铺上一层细沙或装少量的水,图中所示操作正确。B.量筒读数时视线要与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平,图中所示操作正确。C.过滤液体时,要注意“一贴、二低、三靠”的原则,图中所示操作正确。D.给试管中的液体加热时,用酒精灯的外焰加热试管里的液体,液体体积不能超过试管容积的三分之一,且大拇指不能放在短柄上,图中所示操作错误。故选D

15.【答案】D

【解析】A.溶液具有均一性,溶液中的各部分性质均相同,故选项说法正确;B.洗涤剂具有乳化作用,能将大的油滴分散成细小的油滴随水冲走,用洗涤剂除去衣物上的油污是利用了洗涤剂的乳化作用,故选项说法正确;C.溶质质量=溶液质量×溶质的质量分数,50 g质量分数为6%的NaCl溶液,需氯化钠的质量=50 g×6%=3 g;溶剂质量=溶液质量﹣溶质质量,则所需水的质量=50 g﹣3 g=47 g;故选项说法正确;D.当饱和溶液中有晶体析出时,若采用的恒温蒸发溶剂的方法,溶质质量减少,但所得溶液仍为该温度下的饱和溶液,溶质的质量分数不变,故选项说法错误。故选D。

16.【答案】B

【解析】A.溶液是均一、稳定的混合物,长期放置后不会分层的液体不一定是溶液,如水,故选项说法错误;B.溶液具有均一性,配制好6%的NaCl溶液,装瓶时不小心撒漏一部分,瓶中NaCl溶液浓度仍为6%,故选项说法正确;C.选项没有说明温度,KNO3饱和溶液不一定比KNO3不饱和溶液溶质质量分数大,如0℃时硝酸钾饱和溶液可能比60℃时接近硝酸钾的不饱和溶液溶质质量分数小,故选项说法错误;D.降低饱和溶液的温度,不一定有晶体析出,若物质的溶解度随着温度的降低而增大,降低饱和溶液的温度,溶解度增大,没有晶体析出,故选项说法错误。

故选B。

17.【答案】B

【解析】A.由表格中可以看出,温度升高,碳酸钠溶解度变化明显,碳酸钠晶体的溶解度受温度的影响较大,故A正确;B.由于氯化钠和碳酸钠晶体的溶解度受温度的影响不同,降温析出晶体的质量不同,碳酸钠晶体的溶解度受温度影响较大,故降温时析出晶体也更多,故B错误;C.由表中数据可看出,氯化钠和碳酸钠晶体的溶解度相等时所对应的温度范围在20℃~30℃之间,故C正确;D.因为氯化钠的溶解度受温度影响不大,碳酸钠的溶解度随温度的升高而增大,所以除去碳酸钠浓溶液中含有的少量氯化钠,可用冷却结晶法,故D正确。故选B。

18.【答案】C

【解析】A.取用固体粉末状药品时,瓶塞要倒放,应用药匙取用,不能用手接触药品,图中瓶塞没有倒放,故A不正确;B.溶解操作应在烧杯中进行,不能用量筒溶解固体,故B不正确;C.过滤液体时,要注意“一贴、二低、三靠”的原则,故C正确;D.蒸发操作应用蒸发皿进行完成,故A不正确。故选C。

19.【答案】B

【解析】A.根据溶解度曲线判断t1℃时,a的溶解度小于b的溶解度,t2℃时,a的溶解度大于b的溶解度,选项错误;B.P点表示t1℃时A、c两物质溶解度相等,选项正确;C.c的溶解度随温度升高而减小,将t1℃饱和的c溶液升温到t2℃,得到的是饱和溶液,选项错误;D.将t2℃,a、b、c三种物质的饱和溶液降温到t1℃时,a、b所得溶液为饱和溶液,c为不饱和溶液,所得溶液中溶质质最分数由大到小的顺序为:b>a>c,选项错误。故选B。

第II卷(非选择题)

二、填空题

20.【答案】引流 漏斗下端管口没有紧靠烧杯内壁 不溶性

【解析】(1)过滤操作中玻璃棒的作用是引流,防止过滤时液体溅出;

(2)小波准备按图所示的装置进行操作时,发现装置存在一处明显错误,该错误是漏斗下端管口没有紧靠烧杯内壁,过滤时漏斗下端管口紧靠烧杯内壁,防止过滤时液体溅出,提高过滤速率;过滤是实现固液分离的操作,过滤操作可除去水样中的不溶性杂质。

21.【答案】B 43 A>B>C 80 B>A>C 降温结晶

【解析】(1)由图可知,溶解度受温度影响最小的是B;(2)由图可知,t1℃时,C的溶解度是43g;

(3)由图可知,t2℃时,A、B、C 的溶解度由大到小的顺序是A>B>C;(4)t2℃时,A的溶解度是60 g,该温度下,将40 gA物质加入50 g水中充分溶解后,只能溶解30 g,所得溶液的质量是50 g+30 g=80 g;(5)将t2℃时A、B、C三种物质的饱和溶液降低温度到t1℃时,A的溶解度减小,还是饱和溶液,B的溶解度增加,变为不饱和溶液,C的溶解度增加,变为不饱和溶液,降温后,B.C的溶质质量分数不变,t2℃时B的溶解度 大于t1℃时A的溶解度大于t2℃时C的溶解度,故t2℃时,B的饱和溶液的溶质质量分数 大于t1℃时,A的饱和溶液的溶质质量分数大于t2℃时,C的饱和溶液的溶质质量分数,故降温后,三种溶液中溶质质量分数由大到小的关系是:B>A>C。(6)A的溶解度受温度影响较大,B的溶解度受温度影响较小,故当A中含有少量B时为了得到纯净的A,可采用降温结晶的方法。

22.【答案】KCl 冷却结晶 > B 11 g (或11.0 g,漏写单位不得分)

【解析】(1)观察溶解度曲线和溶解度表,乙物质的溶解度受温度影响不大,则物质乙是指KCl;(2)KCl的溶解度受温度影响不大,KNO3的溶解度受温度影响大,则60℃时,饱和KNO3溶液中混有少量KCl,应采用降温结晶的方法提纯KNO3;(3)60℃时,分别将等质量的KNO3和KCl两种物质的饱和溶液温度降至t ℃,析出晶体的质量关系为:KNO3>KCl,因为KNO3的溶解度受温度影响大,降温析出晶体更多;

(4)20℃时,将一定质量的KNO3固体放入盛水的试管中,发现有少量固体未溶解,向烧杯的水中加入某物质后,试管内固体能完全溶解,KNO3的溶解度受温度影响大,所以加入物质后烧杯中的水温度升高;则能使水温升高的有:生石灰固体和水反应放热,浓硫酸、氢氧化钠固体是溶于水放热。故选B;(5)60 ℃时,将45 g KCl固体溶解于100 g水中,降温至20 ℃,此时KCl的溶解度为34 g,析出晶体的质量是45 g-34 g=11 g。

23.【答案】A>B>C 40 升高温度 蒸发结晶

【解析】(1)由图可知t3℃时,A、B、C三种物质的溶解度由大到小的顺序是A>B>C,故填:A>B>C。(2)t2℃时,配制140 gA物质的饱和溶液需要A物质的质量140 g×=40 g ,故填:40。

(3)C的溶解度随温度升高而减小,在不改变溶液中溶质的质量分数的前提下,要使其变为饱和溶液,可采取的一种措施是升高温度,故填:升高温度。(4)B溶解度随温度变化不大,提纯B可用蒸发结晶,故填:蒸发结晶。

24.【答案】NaCl和MgSO4 MgCl2和KCl KCl

【解析】(1)观察溶解度图象,当温度大于60℃,随着温度的升高,MgSO4的溶解度反而下降,NaCl的溶解度一直比较低.所以这两种物质就会结晶析出,故答案为:NaCl和MgSO4;(2)降温时析出晶体,说明该晶体溶解度随温度的降低而降低;从图象可以看出,MgCl2和KCl随着温度的降低而下降,故答案为:MgCl2和KCl;(3)降温时析出晶体,说明该晶体溶解度随温度的降低而降低;从图象可以看出,在温度较低时,MgCl2的溶解度大于KCl的溶解度;所以冷水洗涤时较纯的KCl固体就会析出.低于30℃时,MgCl2的溶解度大于KCl的溶解度,所以,用少量冷水淋洗析出的晶体,就得到较纯的KCl晶体。故答案为:KCl。

三、流程题

25.某兴趣小组从加热氯酸钾与二氧化锰的混合物制氧气后的剩余物中回收二氧化锰,并获得钾肥。请回答下列问题:

(1)图示中操作②的名称是_____;操作①②③都必须用到的一种玻璃仪器的名称是____。

(2)若实验中该钾肥的产量偏低,则可能的原因是(填字母)______。

a.过滤时滤纸有破损

b.蒸发时有固体溅出

c.溶解时,加入的水量不足

d.残渣洗涤不充分

(3)若进行操作②时,速度偏慢,你认为造成这种后果可能的原因是_____。

【答案】过滤 玻璃棒 bcd 滤纸没有紧贴漏斗内壁

【解析】(1)固液分离的操作是过滤,操作1是溶解,操作3是蒸发,操作①②③都必须用到的一种玻璃仪器的名称是玻璃棒,故填:过滤;蒸发。(2)a.过滤时滤纸有破损,滤液有杂质,产量偏高,错误。

b.蒸发时有固体溅出,钾肥减少,产量偏低,正确。c.溶解时,加入的水量不足,钾肥没有全部溶解,产量偏低,正确。d.残渣洗涤不充分,钾肥减少,产量偏低,正确。故选:bcd。(3)若进行操作②时,速度偏慢,造成这种后果可能的原因是滤纸没有紧贴漏斗内壁,故填:滤纸没有紧贴漏斗内壁。

26.海水晒盐后得到的晶体是粗盐(含少量氯化钾、硫酸镁等杂质),剩余的液体称为苦卤,苦卤中除氯化钠外还含有氯化钾、硫酸镁等成分,氯化钾和硫酸镁在不同温度时的溶解度如表所示。请回答:

温度/℃ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

氯化钾 28 31.2 34.2 37.2 40.1 42.6 45.8 48.8 51.3 53.9 56.3

硫酸镁 22 27.7 33.5 39.3 44.5 49 52.2 53.8 53.6 51.1 46.2

(1)将苦卤加热到70℃以上,首先析出的晶体应是______。

(2)提纯含少量泥沙的粗盐,一般经过以下操作流程(如图1):

(3)经过操作①把大颗粒粗盐变成较细粗盐的目的在于__________________________。

(4)操作④中需要将圆形滤纸折叠处理,如图2所示中不该出现的情形是____(选填字母编号)。

(5)实验结束后称量获得的精盐,并计算精盐的制得率,发现制得率较低,可能原因是____(选填字母编号)。

A.食盐没有全部溶解即过滤

B.操作④后得到的滤液有点浑浊

C.制得精盐还很潮湿

D.蒸发皿上沾有的精盐没全部转移到称量纸上

【答案】硫酸镁 增大粗盐和水的接触面积,加快溶解速率 D AD

【解析】(1)将苦卤加热到70℃以上,首先析出的晶体应是硫酸镁,是因为温度高于70℃时,硫酸镁溶解度随着温度升高而减小。 故填:硫酸镁。(3)1经过操作①把大颗粒粗盐变成较细粗盐的目的在于增大粗盐和水的接触面积,加快溶解速率。故填:增大粗盐和水的接触面积,加快溶解速率。(4)操作4中需要将圆形滤纸折叠处理,如图2所示中不该出现的情形是D,这样被过滤液体会从滤纸对接的缝隙流下,起不到过滤效果。故填:D。(5)A精盐的值得率=,食盐没有全部溶解即过滤,导致最终得到的精盐质量偏小,从而导致制得率偏低,故A符合题意;B.操作④后得到的滤液有点浑浊,精盐中还含有泥沙,最终导致制得率偏高,故B不符合题意;C.制得精盐还很潮湿,水分质量也算作精盐质量,最终导致制得率偏高,故C不符合题意;D.蒸发皿上沾有的精盐没全部转移到称量纸上,导致精盐质量偏小,从而导致制得率偏低,故D符合题意。故填:AD。

1

一、单选题

1.除去混在白糖中的少量泥沙,需采取的正确操作是( )

A.溶解、过滤、蒸发 B.溶解、加热、结晶

C.溶解、蒸发、振荡 D.搅拌、溶解、称量

2.已知某盐在不同温度下的溶解度如下表所示:

温度/℃ 10 20 30 40 50 60 70

溶解度/g 20.9 31.6 45.8 63.9 85.5 110.0 138.0

现有60℃时该盐的饱和溶液105 g,要得到32.1 g晶体,应将该盐溶液冷却到( )

A.20℃ B.30℃

C.40℃ D.10℃

3.进行过滤操作时,使用正确的一组仪器是( )

A.铁架台、铁圈、烧杯、漏斗 B.铁架台、铁圈、烧杯、酒精灯、漏斗

C.铁架台、铁圈、蒸发皿、玻璃棒 D.铁架台、铁圈、烧杯、漏斗、玻璃棒

4.《本草纲目》中记载“吐血不止,用黄连一两,捣碎,加豉二十粒,水煎去渣,温服。” 该过程中没有涉及的操作是( )

A.称量 B.加热

C.蒸馏 D.过滤

5.A、B、C三种不含结晶水的固体物质的溶解度曲线如图,下列说法中不正确的是( )

A.t1℃时,A的饱和溶液65 g中含有溶剂50 g

B.将t2℃ A、B、C三种物质的饱和溶液降温至t1℃时,C溶液中溶质的质量分数保持不变

C.在t2℃,A、B两种溶液中溶质的质量分数相同

D.要从B溶液中得到B,通常可采用蒸发溶剂使其结晶的方法

6.如图是甲、乙、丙三种固体物质在水中的溶解度曲线。

下列说法正确的是( )

A.t1℃时丙的饱和溶液升温到t3℃变为不饱和溶液

B.t2℃时,甲、丙两种物质的溶解度相等

C.甲中混有少量的乙,可采用蒸发结晶的方法提纯甲

D.t1℃时将20克丙物质溶于50克水中得到70克溶液

7.如图是A.B.c三种物质的溶解度曲线。由图示判断下列说法中不正确的是( )

A.在t1℃时,a的溶解度等于c的溶解度

B.c的溶解度随温度的升高而减小

C.a的饱和溶液从t2℃降温至t1℃时变为不饱和溶液

D.当a中含有少量b时,可以用降温结晶的方法提纯a

8.小明在实验室过滤某种液体,他不需要的仪器是( )

A.烧杯 B.漏斗

C.酒精灯 D.玻璃棒

9.下列关于过滤操作的说法中不正确的是( )

A.滤纸的边缘要低于漏斗口 B.玻璃棒要靠在三层滤纸的一边

C.液面不要低于漏斗边缘 D.漏斗下端紧贴烧杯内壁

10.提纯含有少量杂质的下列物质,括号内为杂质,可以用结晶的方法进行的是( )

A.氢氧化钙(碳酸钙) B.酒精(植物油)

C.氯化银(碳酸钙) D.硝酸钾(氯化钠)

11.从氯酸钾和二氧化锰的混合物反应后的残留物中分离出二氧化锰的正确操作步骤是( )

A.溶解、降温、过滤、洗涤 B.溶解、过滤、降温、洗涤

C.溶解、过滤、洗涤、干燥 D.溶解、过滤、蒸发、洗涤

12.小乐同学欲使一不饱和硝酸钾溶液变成饱和溶液但不改变其浓度,正确的方法是( )

A.加热蒸发溶剂后再降至原温度 B.加入一定量的硝酸钾

C.降温后使其析出部分晶体 D.降温至溶液刚好达到饱和

13.如图表示X、Y、Z三种物质的溶解度曲线,下列说法错误的是( )

A.Y中含有少量X,用海水晒盐的原理提纯Y

B.t3°C时,X、Y的饱和溶液降温到t2°C,析出晶体较多的是x

C.t1°C时,三种物质的饱和溶液升温到t2°C,溶液中溶质质量分数的大小关系是Y>X>Z

D.t3°C时, 等质量的X、Y分别配成该温度下的饱和溶液,所得溶液质量X

A.铁在氧气中燃烧 B.读取液体体积

C.过滤 D.加热液体

15.溶液与我们的日常生活密切相关.下列关于溶液的说法不正确的是( )

A.溶液中的各部分性质均相同

B.用洗涤剂除去衣物上的油污是利用了洗涤剂的乳化作用

C.利用NaCl固体与水配置50 g质量分数为6%的NaCl溶液,需要水的质量为47 g

D.当饱和溶液中有晶体析出时,溶质质量减少,所以溶质的质量分数一定减小

16.下列有关溶液的说法正确的是( )

A.长期放置后不会分层的液体一定是溶液

B.配制好6%的NaCl溶液,装瓶时不小心撒漏一部分,瓶中NaCl溶液浓度仍为6%

C.KNO3饱和溶液一定比KNO3不饱和溶液溶质质量分数大

D.降低饱和溶液的温度,一定有晶体析出

17.氯化钠和碳酸钠的溶解度如表所示,则下列说法错误的是( )

温度/℃ 0 10 20 30

溶解度/g NaCl 35.7 35.8 36.0 36.3

Na2CO3 7.0 12.5 21.5 38.8

A.碳酸钠晶体的溶解度受温度影响较大

B.将等质量的氯化钠与碳酸钠的饱和溶液,从30℃降至0℃,析出晶体的质量相等

C.氯化钠和碳酸钠晶体的溶解度相等时所对应的温度在20℃~30℃之间

D.欲从含有少量NaCl杂质的碳酸钠浓溶液中分离出碳酸钠晶体,应采取降温结晶的方法

18.在“粗盐的初步提纯”实验中,下列操作正确的是( )

A.取用粗盐 B.溶解粗盐

C.过滤粗盐水 D.蒸干滤液

19.如图是a、b、c三种固体物质(不含结晶水)的溶解度曲线,下列说法正确的是( )

A.a的溶解度大于b的溶解度

B.P点表示t1℃时a、c两物质溶解度相等

C.将t1℃饱和的c溶液升温到t2℃,得到的是不饱和溶液

D.将t2℃,a、b、c三种物质的饱和溶液降温到t1℃时,所得溶液中溶质质量分数由大到小的顺序为:b>a=c

第II卷(非选择题)

二、填空题

20.今年我市化学实验操作技能考查中,小波抽到的试题是“水的净化”,请你与小波一起进行实验,并回答下列问题:

(1)过滤操作中玻璃棒的作用是_______。

(2)小波准备按图所示的装置进行操作时,发现装置存在一处明显错误,该错误是_______,纠正错误后,接下来的过滤操作可除去水样中的_______(选填“可溶性”或“不溶性”)杂质。

21.如图是A、B、C三种固体物质的溶解度曲线,请回答下列问题∶

(1)溶解度受温度影响最小的是___(填“A”或“B”);

(2)t1℃时C的溶解度为_____g;

(3)t2℃时,A、B、C 的溶解度由大到小的顺序是___________;

(4)t2℃时将40 gA物质加入50 g水中充分溶解后,所得溶液是____g溶液;

(5)将t2℃时A、B、C三种物质的饱和溶液降低温度到t1℃时,这三种溶液中溶质质量分数由大到小的关系是________________ ;

(6)当A中含有少量B时为了得到纯净的A,可采用___的方法。

22.硝酸钾和氯化钾两种物质的溶解度曲线见下图,这两种物质的溶解度见下表。

温度/℃ 10 20 30 40 50 60

溶解度/g 甲 20.9 31.6 45.8 63.9 85.5 110

乙 31.0 34.0 37.0 40.0 42.6 45.5

请回答下列问题:

(1)观察溶解度曲线和溶解度表,判断物质乙是指________(填写化学式)。

(2)60℃时,饱和KNO3溶液中混有少量KCl,应采用________的方法提纯KNO3(填写“蒸发溶剂”或“冷却结晶”)。

(3)60℃时,分别将等质量的KNO3和KCl两种物质的饱和溶液温度降至t ℃,析出晶体的质量关系为:KNO3_____ KCl(填写“>”“=”或“<”)。

(4)如图所示,20℃时,将一定质量的KNO3固体放入盛水的试管中,发现有少量固体未溶解,向烧杯的水中加入某物质后,试管内固体能完全溶解。则加入的物质可以是_____(填写字母标号)。

①冰块 ②生石灰固体 ③硝酸铵固体 ④干冰 ⑤浓硫酸 ⑥氢氧化钠固体

A ①③④ B ②⑤⑥

C ①③⑤ D ②④⑥

(5)60 ℃时,将45 g KCl固体溶解于100 g水中,降温至20 ℃,析出晶体的质量是______。

23.A、B、C三种固体物质的溶解度曲线如图所示,请完成下列问题:

(1)t3℃时,A、B、C三种物质的溶解度由大到小的顺序是_________。

(2)t2℃时,配制140 gA物质的饱和溶液需要A物质的质量_____g。

(3)现有t1℃接近饱和的C溶液,在不改变溶液中溶质的质量分数的前提下,要使其变为饱和溶液,可采取的一种措施是____________。

(4)若B中含有少量的A物质,可采用_______方法提纯B。

24.卤水是从海水中提取食盐后的母液,常含有MgCl2、NaCl、MgSO4、KCl等,可进一步加工制得一些重要的产品。现按下列步骤对卤水进行处理,试根据有关 物质的溶解度曲线(如图所示)回答下列问题:

(1)将卤水加热升温到60℃以上,随着水分的蒸发,会逐渐析出晶体.这时得到的晶体的主要成分是 _______。

(2)过滤出上述晶体后,将滤液降温到30℃以下,还会逐渐析出晶体.这时得到的晶体的主要成分是 _______。

(3)将第(2)步操作得到的晶体用一定量的冷水洗涤,最后可以得到比较纯净 的 _______ 晶体。

三、流程题

25.某兴趣小组从加热氯酸钾与二氧化锰的混合物制氧气后的剩余物中回收二氧化锰,并获得钾肥。请回答下列问题:

(1)图示中操作②的名称是_____;操作①②③都必须用到的一种玻璃仪器的名称是____。

(2)若实验中该钾肥的产量偏低,则可能的原因是(填字母)______。

a.过滤时滤纸有破损

b.蒸发时有固体溅出

c.溶解时,加入的水量不足

d.残渣洗涤不充分

(3)若进行操作②时,速度偏慢,你认为造成这种后果可能的原因是_____。

26.海水晒盐后得到的晶体是粗盐(含少量氯化钾、硫酸镁等杂质),剩余的液体称为苦卤,苦卤中除氯化钠外还含有氯化钾、硫酸镁等成分,氯化钾和硫酸镁在不同温度时的溶解度如表所示。请回答:

温度/℃ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

氯化钾 28 31.2 34.2 37.2 40.1 42.6 45.8 48.8 51.3 53.9 56.3

硫酸镁 22 27.7 33.5 39.3 44.5 49 52.2 53.8 53.6 51.1 46.2

(1)将苦卤加热到70℃以上,首先析出的晶体应是______。

(2)提纯含少量泥沙的粗盐,一般经过以下操作流程(如图1):

(3)经过操作①把大颗粒粗盐变成较细粗盐的目的在于__________________________。

(4)操作④中需要将圆形滤纸折叠处理,如图2所示中不该出现的情形是____(选填字母编号)。

(5)实验结束后称量获得的精盐,并计算精盐的制得率,发现制得率较低,可能原因是____(选填字母编号)。

A.食盐没有全部溶解即过滤

B.操作④后得到的滤液有点浑浊

C.制得精盐还很潮湿

D.蒸发皿上沾有的精盐没全部转移到称量纸上

参考答案及解析

一、单选题

1.【答案】A

【解析】白糖能溶于水,泥沙不能溶于水,除去混在白糖中的少量泥沙,首先要加水溶解,静置后进行过滤,得到白糖的水溶液,再蒸发结晶得到白糖,故选A。

2.【答案】B

【解析】60℃时硝酸钾的溶解度为110 g,所以60℃时的KNO3饱和溶液105 g中含有溶质质量为:,水的质量为50 g,降温后会析出KNO3的质量为32.1g,则溶解的KNO3的质量为55 g﹣32.1 g=22.9 g,此时溶解度为45.8 g,对应的温度为30℃。 故选:B。

3.【答案】D

【解析】A.铁架台、铁圈、烧杯、漏斗,这四种仪器为过滤所必须要用的仪器,但缺少玻璃棒,无法完成过滤操作,故选项错误。B.过滤操作在常温下进行,无需加热,不需要用酒精灯,故选项错误。C.过滤操作在常温下进行,不需要进行蒸发,不需要使用蒸发皿,故选项错误。D.铁架台、铁圈、烧杯、漏斗、玻璃棒,这五种仪器为过滤所必须要用的仪器,故选项正确。故选D。

4.【答案】C

【解析】用黄连一两,需要称量,且由“水煎去渣”可知,黄连粉碎后溶解,加热后过滤除去滤渣,涉及称量、加热、过滤操作,没有涉及蒸馏。故选C。

5.【答案】C

【解析】A.由于在t1℃时,A的溶解度是30 g,即在100克水中最多溶解30克A,则在50克水中最多溶解15克A,即在t1℃时,A的65克饱和溶液中含有溶剂50克,故A正确;B.由于C的溶解度随温度的降低而增大,因此将t2℃A,B,C三种物质的饱和溶液降温至t1℃时,C的饱和溶液就会变成不饱和溶液,但C溶液中溶质的质量分数保持不变,故B正确;C.由于在t2℃时,A和B的溶解度相等,但是由于两者是否处于饱和状态无法确定,所以质量分数是否相等无法确定,故C错误;D.由于B的溶解度受温度的影响很小,因此应采取蒸发溶剂的方法从溶液中得到晶体,故D正确;故选C。

6.【答案】B

【解析】A.丙溶解度随着温度升高而减小,t1℃时丙的饱和溶液升温到t3℃仍然是饱和溶液,故选项错误;B.t2℃时,甲、丙两种物质的溶解度相等,故选项正确;C.甲溶解度受温度变化影响较大,乙溶解度受温度变化影响较小,甲中混有少量的乙,可采用降温结晶的方法提纯甲,故选项错误;D.t1℃时丙溶解度是30 g,将20 g丙物质溶于50 g水中,最多能够溶解15 g,得到65 g溶液,故选项错误。故选B。

7.【答案】C

【解析】A.由图可知t1℃时ac溶解度曲线相交,故在t1℃时,a的溶解度等于c的溶解度,A正确。B.由图可知c的溶解度随温度的升高而减小,B正确。C.a的饱和溶液从t2℃降温至t1℃时,a溶解度减小结晶析出,还是饱和溶液,C错误。D.a溶解度随温度变化较大,当a中含有少量b时,可以用降温结晶的方法提纯a,D正确。故选C。

8.【答案】C

【解析】过滤实验用到的仪器有:铁架台、烧杯、漏斗、玻璃棒,不需要酒精灯,故选C。

9.【答案】C

【解析】A.滤纸的边缘要低于漏斗口是正确的,故不可选;B.玻璃棒要靠在三层滤纸的一边是正确的,故不可选;C.如果液面不要低于滤纸的边缘,就会导致滤液浑浊,所以错误,故可选;D.漏斗下端的管口要紧靠烧杯内壁是正确的,故不可选,故选C。

10.【答案】D

【解析】A.氢氧化钙微溶于水,碳酸钙不溶于水,先加水,氢氧化钙溶解的量较少,碳酸钙不溶,不能通过结晶的方法分离这两种物质;B.酒精和植物油都是液体,可以采用蒸馏法分离;C.氯化银、碳酸钙都不溶于水,不能通过结晶法分离;D.硝酸钾和氯化钠都溶于水,硝酸钾的溶解度受温度的影响较大,采用降温结晶会大量析出硝酸钾,氯化钠的溶解度受温度影响较小,降温后不会结晶析出留在溶液中再蒸发即可结晶析出,从而分离开硝酸钾和氯化钠,故答案D。

11.【答案】C

【解析】氯酸钾在二氧化锰的催化作用下生成氯化钾和氧气,反应后的残留物是氯化钾和二氧化锰的混合物,氯化钾易溶于水,二氧化锰难溶于水,可采用加水溶解、过滤、洗涤、干燥的方法分离出二氧化锰,故选C。

12.【答案】D

【解析】A.加热蒸发溶剂后,再降至原温度,由于该温度下的不饱和硝酸钾溶液变成了饱和溶液,溶质的质量分数增大,故选项错误。B.加入一定量的硝酸钾,溶质的质量增加,溶剂的质量不变,溶质的质量分数增大,故选项错误。C.降温后使其析出部分晶体,溶质的质量减少,溶剂的质量不变,溶质的质量分数减小,故选项错误。D.降温至溶液刚好达到饱和,溶质和溶解的质量均不变,溶质的质量分数不变,故选项正确。故选D。

13.【答案】B

【解析】A. Y的溶解度受温度影响不大,对于溶解度受温度影响变大的物质,可用蒸发结晶法使物质从溶液中结晶析出,故Y中含有少量X,可用海水晒盐的原理提纯Y,此选项正确;B. t3°C时,等质量的X、Y的饱和溶液降温到t2°C,析出晶体较多的是x,没有确定溶液质量,无法判断,此选项错误;C. t1°C时,Y的溶解度>X的溶解度,三种物质的饱和溶液升温到t2°C,X、Y的溶解度变大,溶液的溶质质量分数不变,Z的溶解度变小,溶液的溶质质量分数变小,故溶液中溶质质量分数的大小关系是Y>X>Z,此选项正确;D. t3°C时,X、Y的溶解度大小关系是X>Y,等质量的X、Y分别配成该温度下的饱和溶液,所需溶剂的质量关系是X

【解析】A.做铁在氧气中燃烧的实验时,为防止生成物落下来炸裂集气瓶,集气瓶底应预先铺上一层细沙或装少量的水,图中所示操作正确。B.量筒读数时视线要与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平,图中所示操作正确。C.过滤液体时,要注意“一贴、二低、三靠”的原则,图中所示操作正确。D.给试管中的液体加热时,用酒精灯的外焰加热试管里的液体,液体体积不能超过试管容积的三分之一,且大拇指不能放在短柄上,图中所示操作错误。故选D

15.【答案】D

【解析】A.溶液具有均一性,溶液中的各部分性质均相同,故选项说法正确;B.洗涤剂具有乳化作用,能将大的油滴分散成细小的油滴随水冲走,用洗涤剂除去衣物上的油污是利用了洗涤剂的乳化作用,故选项说法正确;C.溶质质量=溶液质量×溶质的质量分数,50 g质量分数为6%的NaCl溶液,需氯化钠的质量=50 g×6%=3 g;溶剂质量=溶液质量﹣溶质质量,则所需水的质量=50 g﹣3 g=47 g;故选项说法正确;D.当饱和溶液中有晶体析出时,若采用的恒温蒸发溶剂的方法,溶质质量减少,但所得溶液仍为该温度下的饱和溶液,溶质的质量分数不变,故选项说法错误。故选D。

16.【答案】B

【解析】A.溶液是均一、稳定的混合物,长期放置后不会分层的液体不一定是溶液,如水,故选项说法错误;B.溶液具有均一性,配制好6%的NaCl溶液,装瓶时不小心撒漏一部分,瓶中NaCl溶液浓度仍为6%,故选项说法正确;C.选项没有说明温度,KNO3饱和溶液不一定比KNO3不饱和溶液溶质质量分数大,如0℃时硝酸钾饱和溶液可能比60℃时接近硝酸钾的不饱和溶液溶质质量分数小,故选项说法错误;D.降低饱和溶液的温度,不一定有晶体析出,若物质的溶解度随着温度的降低而增大,降低饱和溶液的温度,溶解度增大,没有晶体析出,故选项说法错误。

故选B。

17.【答案】B

【解析】A.由表格中可以看出,温度升高,碳酸钠溶解度变化明显,碳酸钠晶体的溶解度受温度的影响较大,故A正确;B.由于氯化钠和碳酸钠晶体的溶解度受温度的影响不同,降温析出晶体的质量不同,碳酸钠晶体的溶解度受温度影响较大,故降温时析出晶体也更多,故B错误;C.由表中数据可看出,氯化钠和碳酸钠晶体的溶解度相等时所对应的温度范围在20℃~30℃之间,故C正确;D.因为氯化钠的溶解度受温度影响不大,碳酸钠的溶解度随温度的升高而增大,所以除去碳酸钠浓溶液中含有的少量氯化钠,可用冷却结晶法,故D正确。故选B。

18.【答案】C

【解析】A.取用固体粉末状药品时,瓶塞要倒放,应用药匙取用,不能用手接触药品,图中瓶塞没有倒放,故A不正确;B.溶解操作应在烧杯中进行,不能用量筒溶解固体,故B不正确;C.过滤液体时,要注意“一贴、二低、三靠”的原则,故C正确;D.蒸发操作应用蒸发皿进行完成,故A不正确。故选C。

19.【答案】B

【解析】A.根据溶解度曲线判断t1℃时,a的溶解度小于b的溶解度,t2℃时,a的溶解度大于b的溶解度,选项错误;B.P点表示t1℃时A、c两物质溶解度相等,选项正确;C.c的溶解度随温度升高而减小,将t1℃饱和的c溶液升温到t2℃,得到的是饱和溶液,选项错误;D.将t2℃,a、b、c三种物质的饱和溶液降温到t1℃时,a、b所得溶液为饱和溶液,c为不饱和溶液,所得溶液中溶质质最分数由大到小的顺序为:b>a>c,选项错误。故选B。

第II卷(非选择题)

二、填空题

20.【答案】引流 漏斗下端管口没有紧靠烧杯内壁 不溶性

【解析】(1)过滤操作中玻璃棒的作用是引流,防止过滤时液体溅出;

(2)小波准备按图所示的装置进行操作时,发现装置存在一处明显错误,该错误是漏斗下端管口没有紧靠烧杯内壁,过滤时漏斗下端管口紧靠烧杯内壁,防止过滤时液体溅出,提高过滤速率;过滤是实现固液分离的操作,过滤操作可除去水样中的不溶性杂质。

21.【答案】B 43 A>B>C 80 B>A>C 降温结晶

【解析】(1)由图可知,溶解度受温度影响最小的是B;(2)由图可知,t1℃时,C的溶解度是43g;

(3)由图可知,t2℃时,A、B、C 的溶解度由大到小的顺序是A>B>C;(4)t2℃时,A的溶解度是60 g,该温度下,将40 gA物质加入50 g水中充分溶解后,只能溶解30 g,所得溶液的质量是50 g+30 g=80 g;(5)将t2℃时A、B、C三种物质的饱和溶液降低温度到t1℃时,A的溶解度减小,还是饱和溶液,B的溶解度增加,变为不饱和溶液,C的溶解度增加,变为不饱和溶液,降温后,B.C的溶质质量分数不变,t2℃时B的溶解度 大于t1℃时A的溶解度大于t2℃时C的溶解度,故t2℃时,B的饱和溶液的溶质质量分数 大于t1℃时,A的饱和溶液的溶质质量分数大于t2℃时,C的饱和溶液的溶质质量分数,故降温后,三种溶液中溶质质量分数由大到小的关系是:B>A>C。(6)A的溶解度受温度影响较大,B的溶解度受温度影响较小,故当A中含有少量B时为了得到纯净的A,可采用降温结晶的方法。

22.【答案】KCl 冷却结晶 > B 11 g (或11.0 g,漏写单位不得分)

【解析】(1)观察溶解度曲线和溶解度表,乙物质的溶解度受温度影响不大,则物质乙是指KCl;(2)KCl的溶解度受温度影响不大,KNO3的溶解度受温度影响大,则60℃时,饱和KNO3溶液中混有少量KCl,应采用降温结晶的方法提纯KNO3;(3)60℃时,分别将等质量的KNO3和KCl两种物质的饱和溶液温度降至t ℃,析出晶体的质量关系为:KNO3>KCl,因为KNO3的溶解度受温度影响大,降温析出晶体更多;

(4)20℃时,将一定质量的KNO3固体放入盛水的试管中,发现有少量固体未溶解,向烧杯的水中加入某物质后,试管内固体能完全溶解,KNO3的溶解度受温度影响大,所以加入物质后烧杯中的水温度升高;则能使水温升高的有:生石灰固体和水反应放热,浓硫酸、氢氧化钠固体是溶于水放热。故选B;(5)60 ℃时,将45 g KCl固体溶解于100 g水中,降温至20 ℃,此时KCl的溶解度为34 g,析出晶体的质量是45 g-34 g=11 g。

23.【答案】A>B>C 40 升高温度 蒸发结晶

【解析】(1)由图可知t3℃时,A、B、C三种物质的溶解度由大到小的顺序是A>B>C,故填:A>B>C。(2)t2℃时,配制140 gA物质的饱和溶液需要A物质的质量140 g×=40 g ,故填:40。

(3)C的溶解度随温度升高而减小,在不改变溶液中溶质的质量分数的前提下,要使其变为饱和溶液,可采取的一种措施是升高温度,故填:升高温度。(4)B溶解度随温度变化不大,提纯B可用蒸发结晶,故填:蒸发结晶。

24.【答案】NaCl和MgSO4 MgCl2和KCl KCl

【解析】(1)观察溶解度图象,当温度大于60℃,随着温度的升高,MgSO4的溶解度反而下降,NaCl的溶解度一直比较低.所以这两种物质就会结晶析出,故答案为:NaCl和MgSO4;(2)降温时析出晶体,说明该晶体溶解度随温度的降低而降低;从图象可以看出,MgCl2和KCl随着温度的降低而下降,故答案为:MgCl2和KCl;(3)降温时析出晶体,说明该晶体溶解度随温度的降低而降低;从图象可以看出,在温度较低时,MgCl2的溶解度大于KCl的溶解度;所以冷水洗涤时较纯的KCl固体就会析出.低于30℃时,MgCl2的溶解度大于KCl的溶解度,所以,用少量冷水淋洗析出的晶体,就得到较纯的KCl晶体。故答案为:KCl。

三、流程题

25.某兴趣小组从加热氯酸钾与二氧化锰的混合物制氧气后的剩余物中回收二氧化锰,并获得钾肥。请回答下列问题:

(1)图示中操作②的名称是_____;操作①②③都必须用到的一种玻璃仪器的名称是____。

(2)若实验中该钾肥的产量偏低,则可能的原因是(填字母)______。

a.过滤时滤纸有破损

b.蒸发时有固体溅出

c.溶解时,加入的水量不足

d.残渣洗涤不充分

(3)若进行操作②时,速度偏慢,你认为造成这种后果可能的原因是_____。

【答案】过滤 玻璃棒 bcd 滤纸没有紧贴漏斗内壁

【解析】(1)固液分离的操作是过滤,操作1是溶解,操作3是蒸发,操作①②③都必须用到的一种玻璃仪器的名称是玻璃棒,故填:过滤;蒸发。(2)a.过滤时滤纸有破损,滤液有杂质,产量偏高,错误。

b.蒸发时有固体溅出,钾肥减少,产量偏低,正确。c.溶解时,加入的水量不足,钾肥没有全部溶解,产量偏低,正确。d.残渣洗涤不充分,钾肥减少,产量偏低,正确。故选:bcd。(3)若进行操作②时,速度偏慢,造成这种后果可能的原因是滤纸没有紧贴漏斗内壁,故填:滤纸没有紧贴漏斗内壁。

26.海水晒盐后得到的晶体是粗盐(含少量氯化钾、硫酸镁等杂质),剩余的液体称为苦卤,苦卤中除氯化钠外还含有氯化钾、硫酸镁等成分,氯化钾和硫酸镁在不同温度时的溶解度如表所示。请回答:

温度/℃ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

氯化钾 28 31.2 34.2 37.2 40.1 42.6 45.8 48.8 51.3 53.9 56.3

硫酸镁 22 27.7 33.5 39.3 44.5 49 52.2 53.8 53.6 51.1 46.2

(1)将苦卤加热到70℃以上,首先析出的晶体应是______。

(2)提纯含少量泥沙的粗盐,一般经过以下操作流程(如图1):

(3)经过操作①把大颗粒粗盐变成较细粗盐的目的在于__________________________。

(4)操作④中需要将圆形滤纸折叠处理,如图2所示中不该出现的情形是____(选填字母编号)。

(5)实验结束后称量获得的精盐,并计算精盐的制得率,发现制得率较低,可能原因是____(选填字母编号)。

A.食盐没有全部溶解即过滤

B.操作④后得到的滤液有点浑浊

C.制得精盐还很潮湿

D.蒸发皿上沾有的精盐没全部转移到称量纸上

【答案】硫酸镁 增大粗盐和水的接触面积,加快溶解速率 D AD

【解析】(1)将苦卤加热到70℃以上,首先析出的晶体应是硫酸镁,是因为温度高于70℃时,硫酸镁溶解度随着温度升高而减小。 故填:硫酸镁。(3)1经过操作①把大颗粒粗盐变成较细粗盐的目的在于增大粗盐和水的接触面积,加快溶解速率。故填:增大粗盐和水的接触面积,加快溶解速率。(4)操作4中需要将圆形滤纸折叠处理,如图2所示中不该出现的情形是D,这样被过滤液体会从滤纸对接的缝隙流下,起不到过滤效果。故填:D。(5)A精盐的值得率=,食盐没有全部溶解即过滤,导致最终得到的精盐质量偏小,从而导致制得率偏低,故A符合题意;B.操作④后得到的滤液有点浑浊,精盐中还含有泥沙,最终导致制得率偏高,故B不符合题意;C.制得精盐还很潮湿,水分质量也算作精盐质量,最终导致制得率偏高,故C不符合题意;D.蒸发皿上沾有的精盐没全部转移到称量纸上,导致精盐质量偏小,从而导致制得率偏低,故D符合题意。故填:AD。

1