四川省巴中市三年(2020-2022)中考语文真题分题型分层汇编-03古诗文阅读(含解析)

文档属性

| 名称 | 四川省巴中市三年(2020-2022)中考语文真题分题型分层汇编-03古诗文阅读(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-25 18:23:37 | ||

图片预览

文档简介

四川省巴中市三年(2020-2022)中考语文真题分题型分层汇编-03古诗文阅读

一、诗歌鉴赏

(2020·四川巴中·统考中考真题)阅读下面古诗,完成问题。

听蜀僧濬弹琴

[唐]李白

蜀僧抱绿绮①,西下峨眉峰。

为我一挥手②,如听万壑松。

客心洗流水③,馀响入霜钟④

不觉碧山暮,秋云暗几重。

[注]①绿绮:古琴名,相传为司马相如所有。②挥手:指拨动琴弦。③流水:古琴曲,传为伯牙所奏。④霜钟:传丰山有钟,霜降则鸣,故称。

1.这是一首______诗(体裁),颔联用“万壑松”比喻________。

2.本诗抒发了诗人怎样的情感?结合全诗分析。

(2021·四川巴中·统考中考真题)阅读《望岳》,完成小题。

望岳

杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

3.请简要分析“造化钟神秀,阴阳割昏晓”中“割”字的妙处。

4.古人常登高望远,抒怀言志。下列诗句抒发的情感与“会当凌绝顶,一览众山小”类似的一项是( )

A.念天地之悠悠,独怆然而涕下。

B.不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

C.无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

D.一上高城万里愁,兼葭杨柳似汀洲。

(2022·四川巴中·统考中考真题)阅读宋词,完成下面小题。

太常引·建康中秋夜为吕叔潜赋

辛弃疾

一轮秋影转金波,飞镜又重磨。把酒问姮娥:被白发,欺人奈何?

乘风好去,长空万里,直下看山河。斫去桂婆娑,人道是,清光更多。

5.对这首词理解不正确的一项是( )

A.词的上片运用借代手法描写月到中秋,飞镜重磨的景象。词人不仅感叹时光流逝,也表示对自己满头白发的无奈。

B.“苏辛”是豪放派代表词人,本词中“把酒问姮娥”与《水调歌头·明月几时有》中“把酒问青天”有异曲同工之妙。

C.词的下片“长空万里,直下看山河”让我们感受到神舟飞船在太空俯瞰祖国大好河山的豪迈之情;“斫去桂婆娑,人道是,清光更多”的典故出自杜甫,委婉含蓄,别有深意。

D.辛弃疾是一个词人,更是一位英雄。现实的种种不如意让作者一次次伤心失落,却让笔下的词焕发出倔强的神采,慷慨纵横。

6.作者想象丰富,运用托物言志的写法抒发自己的豪情壮志,请结合全词简要分析。

二、对比阅读

(2020·四川巴中·统考中考真题)阅读文言文,回答问题。

[甲]

周亚夫军细柳(节选)

上自劳军。至霸上及棘门军,直驰入,将以下骑送迎。已而之细柳军,军士吏被甲,锐刀刃,彀弓弩,持满。天子先驱至,不得入。先驱曰:“天子且至!”军门都尉曰:“将军令曰‘军中闻将军令,不闻天子之诏。’”居无何,上至,又不得入。于是上乃使使持节诏将军:“吾欲入劳军。”亚夫乃传言开壁门。壁门士吏谓从属车骑曰:“将军约,军中不得驱驰。”于是天子乃按辔徐行。至营,将军亚夫持兵揖曰:“介胄之士不拜,请以军礼见。”天子为动,改容式车。使人称谢:“皇帝敬劳将军。”成礼而去。

[乙]

戴胄犯颜①中执法

上②以兵部郎中戴胄忠清公直,擢为大理少卿。上以选人多诈冒资③荫④,赦令自首,不肯者死。未几,有诈冒事觉者,上欲杀之。胄奏:“据法应流⑤。”上怒曰:“卿欲守法而使朕失信乎?”对曰:“敕者出于一时之喜怒,法者国家所以布⑥大信于天下也。陛下忿选人之多诈,故欲杀之,而既知其不可,复断之以法,此乃忍小忿而存大信也。”上曰:“卿能执法,朕复何忧!”胄前后犯颜执法,言如涌泉,上皆从之,天下无冤狱。

[注]①犯颜:冒犯君主的威严。②上:指唐太宗。③资:资格。④荫:封建时代子孙因祖先的官爵而受到封赏。⑤流:把犯人放逐到边远的地方服劳役。⑥布:昭示。

7.下列断句不正确的一项是( )

A.已而/之/细柳军 B.于是/上乃使/使持节/诏将军

C.上/以兵部郎中戴胄/忠清公直 D.陛下/忿/选人之多诈

8.下列对加点字解释不正确的一项是( )

A.军士吏被甲:同“披”,穿着 B.天子为动:被

C.擢为大理少卿:提拔 D.天下无冤狱:监狱

9.请将下面的句子翻译成现代汉语。

①介胄之士不拜,请以军礼见。

②法者国家所以布大信于天下也。

10.[甲][乙]两文有异曲同工之妙,请从内容上简要概括。

(2021·四川巴中·统考中考真题)阅读【甲】【乙】两篇文言文,完成小题。

【甲】

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明,故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、讳、允之任也。

(节选自《出师表》)

【乙】

章武三年春,先主于永安病笃。召亮于成都,属以后事。谓亮曰:“君才十倍曹丕必能安国终定大事。若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取。”亮涕泣曰:“臣敢竭股肱力,效忠贞之节,继之以死!”先主又为诏敕”后主曰:“汝与丞相从事,事之如父。”

(节选自《先主托孤》)

【注释】①股肱(gōng):用以比喻辅佐的大臣。②敕:告诫,嘱咐。

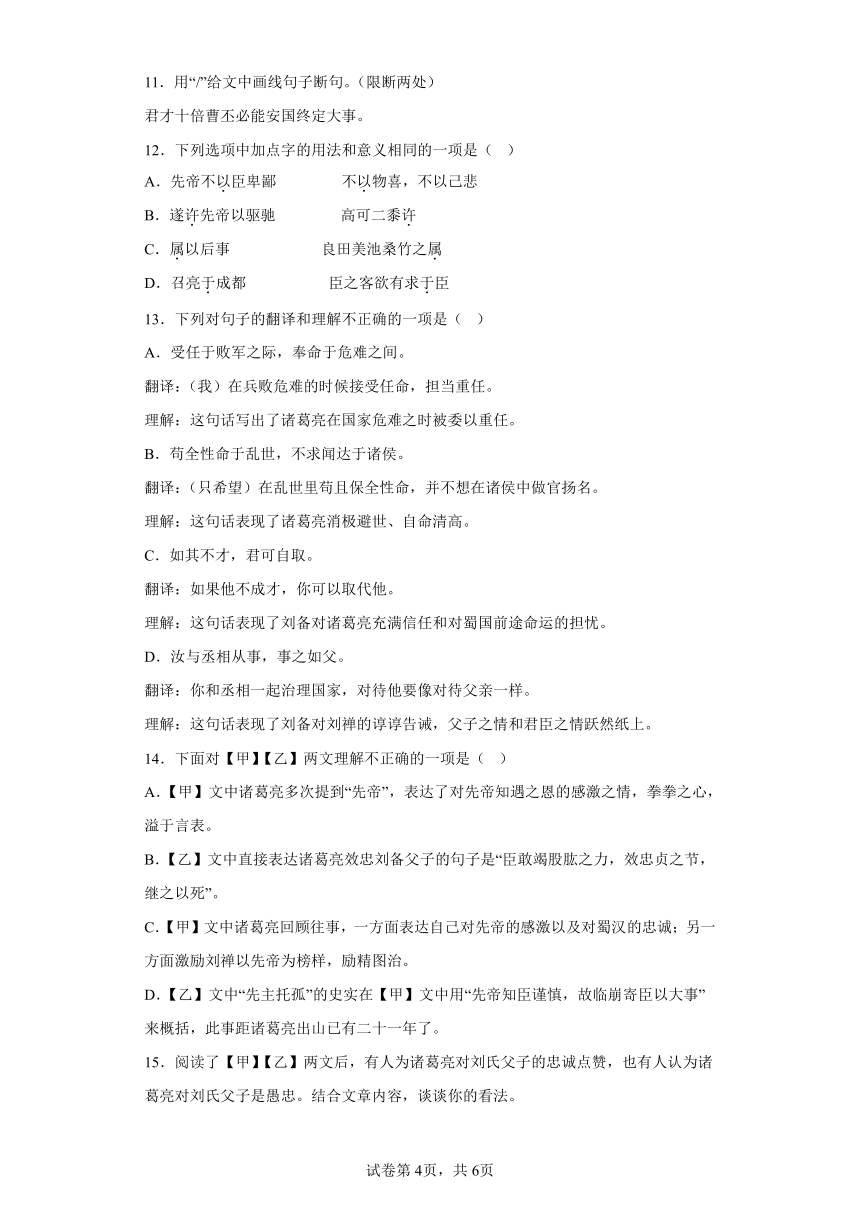

11.用“/”给文中画线句子断句。(限断两处)

君才十倍曹丕必能安国终定大事。

12.下列选项中加点字的用法和意义相同的一项是( )

A.先帝不以臣卑鄙 不以物喜,不以己悲

B.遂许先帝以驱驰 高可二黍许

C.属以后事 良田美池桑竹之属

D.召亮于成都 臣之客欲有求于臣

13.下列对句子的翻译和理解不正确的一项是( )

A.受任于败军之际,奉命于危难之间。

翻译:(我)在兵败危难的时候接受任命,担当重任。

理解:这句话写出了诸葛亮在国家危难之时被委以重任。

B.苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

翻译:(只希望)在乱世里苟且保全性命,并不想在诸侯中做官扬名。

理解:这句话表现了诸葛亮消极避世、自命清高。

C.如其不才,君可自取。

翻译:如果他不成才,你可以取代他。

理解:这句话表现了刘备对诸葛亮充满信任和对蜀国前途命运的担忧。

D.汝与丞相从事,事之如父。

翻译:你和丞相一起治理国家,对待他要像对待父亲一样。

理解:这句话表现了刘备对刘禅的谆谆告诫,父子之情和君臣之情跃然纸上。

14.下面对【甲】【乙】两文理解不正确的一项是( )

A.【甲】文中诸葛亮多次提到“先帝”,表达了对先帝知遇之恩的感激之情,拳拳之心,溢于言表。

B.【乙】文中直接表达诸葛亮效忠刘备父子的句子是“臣敢竭股肱之力,效忠贞之节,继之以死”。

C.【甲】文中诸葛亮回顾往事,一方面表达自己对先帝的感激以及对蜀汉的忠诚;另一方面激励刘禅以先帝为榜样,励精图治。

D.【乙】文中“先主托孤”的史实在【甲】文中用“先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事”来概括,此事距诸葛亮出山已有二十一年了。

15.阅读了【甲】【乙】两文后,有人为诸葛亮对刘氏父子的忠诚点赞,也有人认为诸葛亮对刘氏父子是愚忠。结合文章内容,谈谈你的看法。

(2022·四川巴中·统考中考真题)阅读【甲】【乙】两篇文言文,完成下面小题。

【甲】

若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空,日星隐曜,山岳潜形,商旅不行,樯倾楫摧,薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷,沙鸥翔集,锦鳞游泳,岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?

(节选自《岳阳楼记》)

【乙】

广汉张侯敬夫守荆州,常病①其学门之外即阻高墉,乃凿门通道以临白河且为楼观以表其上。敬夫一日与客往而登焉,则大江重湖,萦纡渺弥;而西陵诸山,空漠晻②霭,皆隐见出没于云空烟水之外。敬夫于是顾而叹曰:“此亦曲江公③所谓江陵郡城南楼者邪?昔公去相而守于此,其平居暇日,登临赋咏,盖皆翛然④有出尘之想。至其伤时感事,则其心未尝一日不在于朝廷,而汲汲然⑤惟恐其道之终不行也。悲夫!”乃书其匾曰“曲江之楼”,而以书来属予记之。

(选自《江陵府曲江楼记》,有删改)

【注释】①病:担心,忧虑。②晻(àn):日光昏暗。③曲江公:张九龄,唐玄宗开元年间任宰相,后被李林甫诬陷,贬为荆州刺史,曾作《登郡城南楼记》。④翛然:自在超脱的样子。⑤汲汲然:急切的样子。

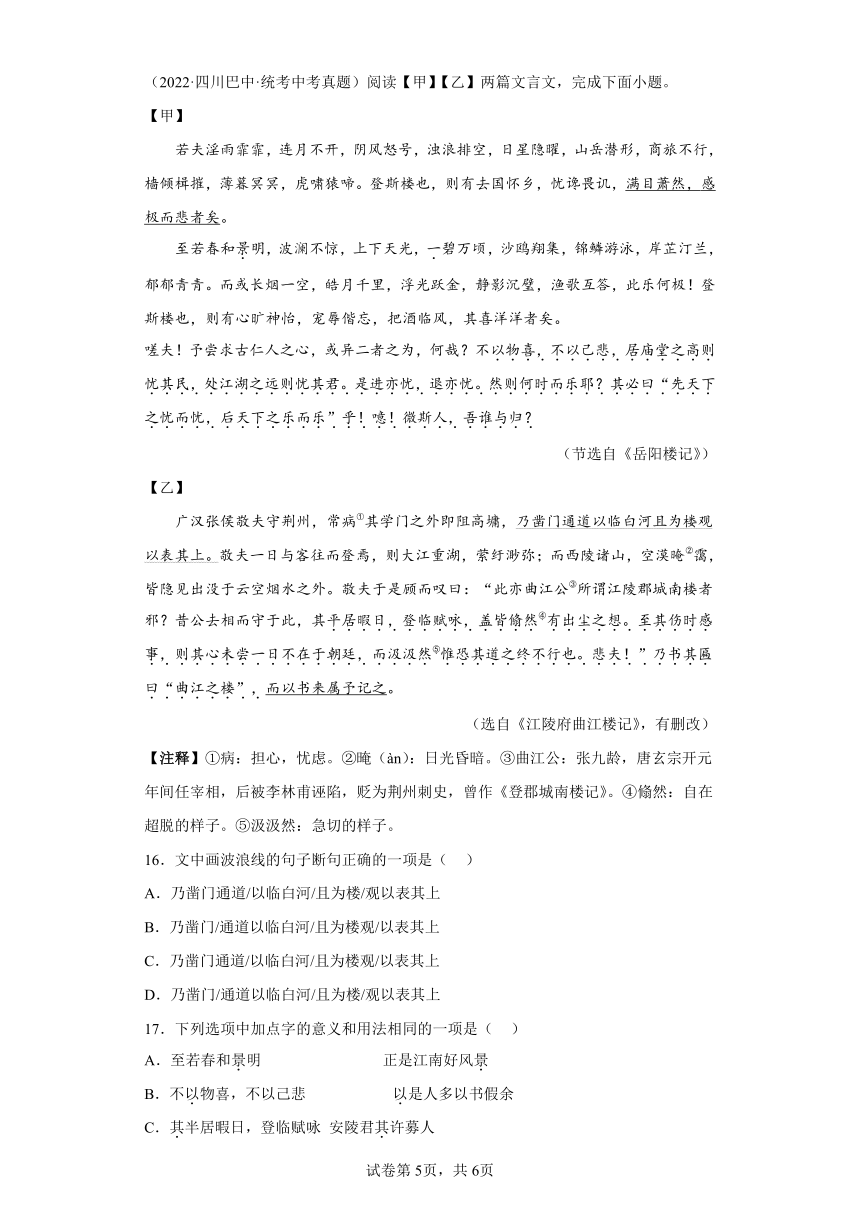

16.文中画波浪线的句子断句正确的一项是( )

A.乃凿门通道/以临白河/且为楼/观以表其上

B.乃凿门/通道以临白河/且为楼观/以表其上

C.乃凿门通道/以临白河/且为楼观/以表其上

D.乃凿门/通道以临白河/且为楼/观以表其上

17.下列选项中加点字的意义和用法相同的一项是( )

A.至若春和景明 正是江南好风景

B.不以物喜,不以己悲 以是人多以书假余

C.其半居暇日,登临赋咏 安陵君其许募人

D.则其心未尝一日不在于朝廷 上下天光,一碧万顷

18.翻译文中画横线的句子。

(1)满目萧然,感极而悲者矣。

(2)而以书来属予记之。

19.分析甲乙两文写景的作用及表达的情感。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1. 五言律诗 琴声 2.首联抒发了诗人对故乡的眷恋之情,颔联、颈联、尾联抒发了诗人对美妙琴声的赞美之情,颈联同时也有得遇知音的感慨。

【分析】1.本题考查学生对诗歌体裁的辨析能力和对诗歌内容的理解能力。本诗是一首五言律诗。“为我一挥手,如听万壑松”,这两句用大自然宏伟的音响比喻琴声,使人感到这琴声一定是极其铿锵有力的。

2.本题考查学生对诗人在诗歌中蕴含的情感的把握能力。“蜀僧抱绿绮,西下峨眉峰”点名故地抒发了诗人对故乡的眷恋之情。“客心洗流水,馀响入霜钟”是诗人对僧人的琴声、琴技的赞美,“如听万壑松”“洗流水”“入霜钟”运用比喻写琴声清灵纯净,余音不绝,令人回味无穷,“洗”写出琴声涤荡胸怀,令诗人心旷神怡。“客心”为琴声所“洗”,琴声与钟声交响,兼有高山流水遇知音之意。

【点睛】此诗写蜀地一位和尚弹琴技艺之高妙。首联写和尚来自诗人的故乡四川,表达对他的倾慕;颔联写弹琴,以大自然的万壑松涛声比喻琴声之清越宏远;颈联写琴声荡涤胸怀,使人心旷神怡,回味无穷;尾联写聚精会神听琴,而不知时日将尽,反衬琴声之高妙诱人。全诗如行云流水,一气呵成,明快畅达,风韵健爽,在赞美琴声美妙的同时,也寓有知音的感慨和对故乡的眷恋之情。

3.运用了夸张(比拟)的修辞手法,写出了泰山遮天蔽日、巍峨壮观的景象。 4.B

【解析】3.考查对词语的赏析。

对于词语的赏析,要在把握诗文内容的基础上,结合诗文的主旨和具体的诗句分析作答。采用答题格式是:先解释词语的意思,再结合诗句分析表达的内容,最后写其表达效果。如有修辞格,可综合起来分析作答。

诗句“造化钟神秀,阴阳割昏晓”的意思是:大自然把神奇秀丽的景象全都汇聚其中,山南山北阴阳分界,晨昏迥然不同。用一个“割”字,运用夸张的手法,写出了高大的泰山一种主宰的力量——泰山以其高度将山南山北的阳光割断,形成不同的景观,从而突出泰山遮天蔽日的形象。据此理解赏析作答。

4.考查对诗句蕴含情感的理解。“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”表达诗人登高望远、高瞻远瞩,不畏奸邪的勇气和决心。

A.“念天地之悠悠,独怆然而涕下”,感念那苍茫天地悠悠无限,止不住满怀悲伤热泪纷纷。传达了诗人生不逢时、抑郁不平之气。

B.“会当凌绝顶,一览众山小”表现出诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。与“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”抒发的思想感情相似。

C.“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”传达出的是韶光易逝,壮志难酬的感怆。

D.“一上高城万里愁,兼葭杨柳似汀洲”叙写诗人一登上咸阳高高的城楼,向南望去,远处烟笼蒹葭,雾罩杨柳,很像长江中的汀洲。诗人游宦长安,远离家乡,一旦登临,思乡之情涌上心头。

故选B。

5.A 6.①中秋月夜,作者想象自己乘风飞到万里高空,去看一看魂牵梦绕的祖国河山。

②作者托月色清光表达自己想要“斫去”北伐阻碍收复失地的豪情壮志。

【解析】5.本题考查对诗歌的理解。注意题干要求的是找出不正确的一项。

A.这首词的上片,词人巧妙地运用神话传说构成一种超现实的艺术境界,以寄托自己的理想与情怀。“一轮秋影转金波。飞镜又重磨。把酒问姮娥:被白发欺人奈何?”作者在中秋之夜,对月抒怀,很自然地想到与月有关的神话传说:吃了不死之药飞入月宫的嫦娥,以及月中高五百丈的桂树。词人运用这两则有关月亮的神话传说,借以表达自己的政治理想和阴暗的政治现实的矛盾。辛弃疾一生以恢复中原为己任,但残酷的现实使他的理想不能实现。想到功业无成、白发已多,作者怎能不对着皎洁的月光,迸发出摧心裂肝的一问:“被白发欺人奈何?”这一句有力地展示了英雄怀才不遇的内心矛盾。选项中“借代手法”不正确,选项理解也有误;

故选A。

6.本题考查学生对作者思想感情及写作手法的理解。

作者的这首《太常引》,通过古代的神话传说,强烈地表达了自己反对妥协投降、立志收复中原失土的政治理想。从词的内容看,作者“把酒问姮娥:被白发,欺人奈何”,表达了词人感慨时光的流逝和功业难成的愤懑心情。词的下片,作者又运用“直下看山河”“斫去桂树”等词句,展开想象的翅膀,诗人想乘风直上万里长空,俯瞰祖国的山河,又直入月宫,并幻想砍去遮住月光的桂树。直接而强烈地表现了词人爱国,以及为实现理想的坚强意志,更鲜明地揭示了词的主旨。据此理解分析作答。

7.B 8.D 9.①我是盔甲在身的将士,不便跪拜,请允许我按照军礼参见。

②法律则是国家用来公布于众,取大信于民众的根据。 10.两文都通过具体的事件,塑造了忠于职守、严于执法的人物形象。

【解析】7.本题考查文言断句。

B.“于是上乃使使持节诏将军”译为“于是文帝就让使节命令将军”,第一个“使”是动词,意为“命令,派遣”,第二个“使”为名词,意为“使者”,应为第一个“使”的宾语,“持节”意为使者出使时执着符节,是第一个“使”的间接宾语,因此第一个“使”后不应断句。

故选B。

8.本题考查理解常见文言实词和虚词的意义和用法,根据句意推断字词意思。

D.句意:天底下没有冤案了,狱:案件。

故选D。

9.本题考查翻译语句的能力。

解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

①句中重点词:介胄,穿戴盔甲;拜,行跪拜礼;以,用;

②句中重点词:法,法律;所以,用来;布,公布。

10.本题考查理解概括文章内容。

【甲】文主要通过皇帝来慰劳军队时其他军队和周亚夫军队的对比,生动地刻画了一个忠于职守、治军严谨、刚正不阿的将军形象。【乙】文讲述的是唐代大臣戴胄违反皇帝的圣旨,而公正执法的故事。塑造了一个忠于职守、严于执法的大臣形象。在此基础上概括作答即可。

【点睛】【甲文译文】:

文帝亲自慰劳军队。(文帝一行)到霸上和棘门的军营,都是直接就快马进去了,将军以下的将士都骑着马迎送(文帝)。等到(文帝)到达细柳军营,军营将士们身披铠甲,磨快兵刃,手持弓弩,满弓。文帝的先驱到了,赶着马要进去,不能进去。先驱说:“天子就要到了。”看守军营大门的都尉说:“将军下命令说:‘军营中只听将军的命令,不听天子的诏令。’”过了一会儿,文帝到了,还是不能进去。于是文帝就让使节命令将军:“我想要进入(军营)慰劳军队。”亚夫才下命令打开军营大门。看门的兵告诉陪同文帝的车马队伍说:“将军命令,军营里不能骑快马。”于是文帝就控制着马慢慢走。到了军营,将军亚夫手拿兵器行礼说:“身着甲胄的人不能拜见,请让我用军礼来行礼。”文帝被(亚夫)感动了,正色扶着车。(文帝)派人表示满意:“皇帝恭敬地慰劳将军。”行礼完毕之后就走。

【乙文译文】:

皇上因为兵部郎中戴胄为人忠心清廉公正正直,提拔为大理寺少卿。皇上因为候选人大都对自己的做官资历造假,下令他们自首,不自首的人判处死刑。没过多久,有伪造做官资历的人被发现了,圣上想杀他。戴胄上奏说:“按照法律应当流放。”皇上愤怒地说:“你想遵守法律而让我说话不算话吗?”戴胄回答说:“下令的人只是因为一时的喜怒,而法律是国家用来向天下公布大信用的。陛下因为愤怒候选人的作假,所以想要杀他,然而既然已经知道不可以这样,交由法律处理,这正是忍耐小的愤怒保存大的信用。”皇上说:“你能够执行法律,我还有什么可担忧的呢?”戴胄这一次触犯圣颜而坚持执行法律,言辞像泉涌一样,皇上都听从他的,天底下没有冤案了。

11.君才十倍曹丕/必能安国终定大事。 12.A 13.B 14.D 15.示例:我不认为诸葛亮是“愚忠”。诸葛亮只是在实现自己的理想,当年和刘备在草庐写下隆中对是何等意气风发,辅佐的刘禅虽是愚昧,但并不算是彻底的昏君,蜀汉政权也没有被人民所抛弃;而且刘备创建的蜀汉政权一直被儒家奉为正统,不管是为了汉朝政权,还是为了知遇之恩,诸葛亮都是尽心尽力,鞠躬尽瘁,他的忠心一直被广为传颂。

【详解】1.本题考查句子的断句。

解答此类问题主要要根据句意来断句,同时也要弄清句子成分,语法关系。句意为:先生你的才能超过曹丕十倍,必定可以安定国家,最后完成统一天下的大业。“君才”是主语,“十倍曹丕”是省略句,应为“十倍于曹丕”。“必能安国”和“终定大事”是“君才十倍曹丕”产生的结果,共同作为谓语。故断为:君才十倍曹丕/必能安国/终定大事。

2.本题考查理解常见文言实词和虚词的一词多义现象。A.相同,都是介词,因为;

B.动词,答应/数词,左右;

C.动词,同“嘱”,嘱托/名词,类;

D.介词,在/介词,向;

故选A。

3.本题考查句子的翻译和理解。

B.不正确,“苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯”表现了诸葛亮无意于功名(淡泊名利)的理想志趣,而不是“消极避世、自命清高”。

故选B。

4.本题考查对文章内容的理解。

D.“此事距诸葛亮出山已有二十一年了”理解不正确,根据《出师表》一文中“尔来二十有一年矣”可知,写《出师表》时距他出山有二十一年了。再根据《出师表》中“先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也”可知,先主托孤之事是在诸葛亮写《出师表》之前。根据史料记载,距诸葛亮出山只有17年。

故选D。

5.本题考查综合应用的能力。

此题是开放性题,涉及的是古代人的价值观念,结合自己的理解,言之成理即可。刘备白帝城托孤对于孔明来说是一份作为臣子的责任,用现在的话讲就是诚信问题,而六出祁山攻魏,是他向蜀汉表忠心的方式之一而已。其实他很清楚一旦自己死掉,蜀国便是风雨飘摇,危在旦夕了。刘禅是个扶不起的阿斗,想成就霸业是不可能的,其实那时他没什么别的选择。

示例1:我认为诸葛亮对刘氏父子是忠诚。诸葛亮感恩刘备的赏识,尽心辅佐刘备。先帝病危之时,托孤于他,他尽心辅佐后主,事必躬亲,不负重托。这些都体现了诸葛亮的忠诚。

示例2:我认为诸葛亮对刘氏父子是愚忠。刘禅昏庸无能,不顾军政大局,只知贪图享乐,不值得辅佐。但诸葛亮依然拥立太子刘禅为帝,尽心辅佐。这体现了诸葛亮的愚忠。

【点睛】参考译文:

【甲】我本来是一介平民,在南阳务农。在乱世中苟且保全性命,不奢求在诸侯之中出名。先帝不因为我身份卑微,见识短浅,降低身份委屈自己,三次去我的茅庐拜访我,征询我对时局大事的意见,我因此十分感动,就答应为先帝奔走效劳。后来遇到兵败,在兵败的时候接受任务,在危机患难之间奉行使命,那时以来已经有二十一年了。

先帝知道我做事小心谨慎,所以临终时把国家大事托付给我,接受遗命以来,我早晚忧愁叹息,只怕先帝托付给我的大任不能实现,以致损伤先帝的知人之明,所以我五月渡过泸水,深入到人烟稀少的地方。现在南方已经平定,兵员装备已经充足,应当激励、率领全军将士向北方进军,平定中原,希望用尽我平庸的才能,铲除奸邪凶恶的敌人,恢复汉朝的基业,回到旧日的国都。这就是我用来报答先帝,并且尽忠陛下的职责本分,至于处理事务,斟酌情理,有所兴革,毫无保留地进献忠诚的建议,那就是郭攸之、费袆、董允等人的责任了。

【乙】章武三年春天,刘备在白帝城的永安宫病重,把诸葛亮从成都召来,把身后事情嘱托给他,刘备对诸葛亮说:“先生你的才能超过曹丕十倍,必定可以安定国家,最后完成统一天下的大业。如果太子刘禅可以辅佐的话,那就拜托你辅佐了;如果他不成才的话,你可以自己取而代之。”诸葛亮流着眼泪说:“臣一定会竭尽所有辅佐的力量,献上忠贞的节操,坚持到死为止!”刘备又下诏告诫刘禅说:“你和丞相共掌国事,要像侍奉父亲一样侍奉他!”

16.C 17.B 18.①(他们)满眼都是悲凄的景象,真是感伤到了极点啊。②(他)来信嘱咐我为曲江楼作记 19.①甲文写景表现迁客骚人的“览物之情”,为下文写“古仁人之心”做铺垫(形成对比),抒发了范仲淹“不以物喜,不以己悲”的博大胸襟和“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负。②乙文写景是为张敬夫的感叹抒情做铺垫,答“触景生情”亦可。抒发了贤人志士抱负难以实现惆怅之情。

【解析】16.本题考查文言断句的能力。

文言文断句的前提是对文意的领会。首先通读全文,了解文意,依据语境断句。可借助标志性词语断开比较明显的地方,分清谓语动词的界限,注意对称句式,常见虚词的位置及词性,也可借助文段的一些特征巧妙断句。本句意思是:于是开门筑路,直达白河,并在上面加筑一座楼台。“且为楼观/以表其上”属于状语后置,因此断句为:乃凿门通道/以临白河/且为楼观/以表其上。

故选C。

17.本题考查文言词语。

A.名词,阳光/名词,景色;

B.介词,因为;

C.代词,他/表示祈使语气;

D.数词,一/数量词,一片;

故选B。

18.本题考查的是理解并翻译句子的能力。

解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点。重点的词有:

(1)萧然,悲凄的样子;极,极点。

(2)书,信;属,同“嘱”,嘱咐。

19.本题考查景物描写的作用及表达的情感。

甲文描绘洞庭或风雨或晴朗及产生的情感,是为了表现后文的“览物而悲喜”的情感,表现了迁客骚人“以物喜,以己悲”的情怀,也为文末议论“古仁人”“不以物喜,不以己悲”的情怀做铺垫;

结合“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”“微斯人,吾谁与归”可知,抒发了范仲淹“不以物喜,不以己悲”的博大胸襟和“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负。

乙文结合“敬夫一日与客往而登焉,则大江重湖,萦纡渺弥;而西陵诸山,空漠晻霭,皆隐见出没于云空烟水之外。敬夫于是顾而叹曰”可知,张敬夫触景生情,结合“盖皆翛然有出尘之想。至其伤时感事,则其心未尝一日不在于朝廷,而汲汲然⑤惟恐其道之终不行也。悲夫!”可知,抒发了贤人志士抱负难以实现惆怅之情。

【点睛】参考译文:

【甲】像那连绵细雨纷纷而下,整月不放晴的时候,阴冷的风怒吼着,浑浊的波浪冲向天空;日月星辰隐藏起光辉,山岳也隐没了形迹;商人和旅客无法通行,桅杆倒下,船桨折断;傍晚时分天色昏暗,只听到老虎的吼叫和猿猴的悲啼。这时登上这座楼,就会产生被贬官离开京城,怀念家乡,担心人家说坏话,惧怕人家讥讽的心情,再抬眼望去尽是萧条冷落的景象,一定会感慨万千而十分悲伤了。

至于春风和煦、阳光明媚时,湖面波平浪静,天色与湖光相接,一片碧绿,广阔无际;沙洲上的白鸥,时而飞翔时而停歇,美丽的鱼儿或浮或沉;岸上的小草,小洲上的兰花,香气浓郁,颜色青翠。有时湖面上的大片烟雾完全消散,皎洁的月光一泻千里,有时湖面上微波荡漾,浮动的月光闪着金色;有时湖面波澜不起,静静的月影像沉在水中的玉璧。渔夫的歌声响起了,一唱一和,这种乐趣真是无穷无尽!这时登上这座楼,就会感到胸怀开阔,精神愉快,光荣和屈辱一并忘了,在清风吹拂中端起酒杯痛饮,那心情真是快乐高兴极了。

唉!我曾经探求古时品德高尚的人的思想感情,他们或许不同于以上两种心情,这是什么缘故呢?是因为古时品德高尚的人不因外物好坏和自己得失而或喜或悲。在朝廷做官就为百姓忧虑;不在朝廷做官而处在僻远的江湖中间就为国君忧虑。这样他们进入朝廷做官也忧虑,退处江湖也忧虑。虽然这样,那么他们什么时候才快乐呢?那一定要说“在天下人忧愁之前先忧愁,在天下人快乐以后才快乐”吧?唉!如果没有这种人,我同谁一路呢?

【乙】广汉人张敬夫任江陵知府,常常担心为学校门外被高墙所档,于是开门筑路,直达白河,并在上面加筑一座楼台。一天敬夫和客人前往登览,只见浩瀚的江水、相连的湖泊,迂回曲折,旷远深满,一目千里。西陵峡的群山,烟岚迷濛,云气昏暗,又都隐约可见在苍茫的水天之外,时出时没。敬夫于是环顾四周,慨叹道:“这不就是曲江公所说的江陵郡城南楼吗 过去张公离开宰相之位,被贬到这里做太守,在平时闲暇的日子里,登楼吟诗,总是自由自在地有超脱尘世的念头。至于他感伤时事,足见他的心未曾一天不在朝廷,焦急迫切,唯恐他的主张最终不能实现。唉,真可悲啊!”于是在匾上题写“曲江之楼”四字,并来信嘱咐我为曲江楼作记。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、诗歌鉴赏

(2020·四川巴中·统考中考真题)阅读下面古诗,完成问题。

听蜀僧濬弹琴

[唐]李白

蜀僧抱绿绮①,西下峨眉峰。

为我一挥手②,如听万壑松。

客心洗流水③,馀响入霜钟④

不觉碧山暮,秋云暗几重。

[注]①绿绮:古琴名,相传为司马相如所有。②挥手:指拨动琴弦。③流水:古琴曲,传为伯牙所奏。④霜钟:传丰山有钟,霜降则鸣,故称。

1.这是一首______诗(体裁),颔联用“万壑松”比喻________。

2.本诗抒发了诗人怎样的情感?结合全诗分析。

(2021·四川巴中·统考中考真题)阅读《望岳》,完成小题。

望岳

杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

3.请简要分析“造化钟神秀,阴阳割昏晓”中“割”字的妙处。

4.古人常登高望远,抒怀言志。下列诗句抒发的情感与“会当凌绝顶,一览众山小”类似的一项是( )

A.念天地之悠悠,独怆然而涕下。

B.不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

C.无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

D.一上高城万里愁,兼葭杨柳似汀洲。

(2022·四川巴中·统考中考真题)阅读宋词,完成下面小题。

太常引·建康中秋夜为吕叔潜赋

辛弃疾

一轮秋影转金波,飞镜又重磨。把酒问姮娥:被白发,欺人奈何?

乘风好去,长空万里,直下看山河。斫去桂婆娑,人道是,清光更多。

5.对这首词理解不正确的一项是( )

A.词的上片运用借代手法描写月到中秋,飞镜重磨的景象。词人不仅感叹时光流逝,也表示对自己满头白发的无奈。

B.“苏辛”是豪放派代表词人,本词中“把酒问姮娥”与《水调歌头·明月几时有》中“把酒问青天”有异曲同工之妙。

C.词的下片“长空万里,直下看山河”让我们感受到神舟飞船在太空俯瞰祖国大好河山的豪迈之情;“斫去桂婆娑,人道是,清光更多”的典故出自杜甫,委婉含蓄,别有深意。

D.辛弃疾是一个词人,更是一位英雄。现实的种种不如意让作者一次次伤心失落,却让笔下的词焕发出倔强的神采,慷慨纵横。

6.作者想象丰富,运用托物言志的写法抒发自己的豪情壮志,请结合全词简要分析。

二、对比阅读

(2020·四川巴中·统考中考真题)阅读文言文,回答问题。

[甲]

周亚夫军细柳(节选)

上自劳军。至霸上及棘门军,直驰入,将以下骑送迎。已而之细柳军,军士吏被甲,锐刀刃,彀弓弩,持满。天子先驱至,不得入。先驱曰:“天子且至!”军门都尉曰:“将军令曰‘军中闻将军令,不闻天子之诏。’”居无何,上至,又不得入。于是上乃使使持节诏将军:“吾欲入劳军。”亚夫乃传言开壁门。壁门士吏谓从属车骑曰:“将军约,军中不得驱驰。”于是天子乃按辔徐行。至营,将军亚夫持兵揖曰:“介胄之士不拜,请以军礼见。”天子为动,改容式车。使人称谢:“皇帝敬劳将军。”成礼而去。

[乙]

戴胄犯颜①中执法

上②以兵部郎中戴胄忠清公直,擢为大理少卿。上以选人多诈冒资③荫④,赦令自首,不肯者死。未几,有诈冒事觉者,上欲杀之。胄奏:“据法应流⑤。”上怒曰:“卿欲守法而使朕失信乎?”对曰:“敕者出于一时之喜怒,法者国家所以布⑥大信于天下也。陛下忿选人之多诈,故欲杀之,而既知其不可,复断之以法,此乃忍小忿而存大信也。”上曰:“卿能执法,朕复何忧!”胄前后犯颜执法,言如涌泉,上皆从之,天下无冤狱。

[注]①犯颜:冒犯君主的威严。②上:指唐太宗。③资:资格。④荫:封建时代子孙因祖先的官爵而受到封赏。⑤流:把犯人放逐到边远的地方服劳役。⑥布:昭示。

7.下列断句不正确的一项是( )

A.已而/之/细柳军 B.于是/上乃使/使持节/诏将军

C.上/以兵部郎中戴胄/忠清公直 D.陛下/忿/选人之多诈

8.下列对加点字解释不正确的一项是( )

A.军士吏被甲:同“披”,穿着 B.天子为动:被

C.擢为大理少卿:提拔 D.天下无冤狱:监狱

9.请将下面的句子翻译成现代汉语。

①介胄之士不拜,请以军礼见。

②法者国家所以布大信于天下也。

10.[甲][乙]两文有异曲同工之妙,请从内容上简要概括。

(2021·四川巴中·统考中考真题)阅读【甲】【乙】两篇文言文,完成小题。

【甲】

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明,故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、讳、允之任也。

(节选自《出师表》)

【乙】

章武三年春,先主于永安病笃。召亮于成都,属以后事。谓亮曰:“君才十倍曹丕必能安国终定大事。若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取。”亮涕泣曰:“臣敢竭股肱力,效忠贞之节,继之以死!”先主又为诏敕”后主曰:“汝与丞相从事,事之如父。”

(节选自《先主托孤》)

【注释】①股肱(gōng):用以比喻辅佐的大臣。②敕:告诫,嘱咐。

11.用“/”给文中画线句子断句。(限断两处)

君才十倍曹丕必能安国终定大事。

12.下列选项中加点字的用法和意义相同的一项是( )

A.先帝不以臣卑鄙 不以物喜,不以己悲

B.遂许先帝以驱驰 高可二黍许

C.属以后事 良田美池桑竹之属

D.召亮于成都 臣之客欲有求于臣

13.下列对句子的翻译和理解不正确的一项是( )

A.受任于败军之际,奉命于危难之间。

翻译:(我)在兵败危难的时候接受任命,担当重任。

理解:这句话写出了诸葛亮在国家危难之时被委以重任。

B.苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

翻译:(只希望)在乱世里苟且保全性命,并不想在诸侯中做官扬名。

理解:这句话表现了诸葛亮消极避世、自命清高。

C.如其不才,君可自取。

翻译:如果他不成才,你可以取代他。

理解:这句话表现了刘备对诸葛亮充满信任和对蜀国前途命运的担忧。

D.汝与丞相从事,事之如父。

翻译:你和丞相一起治理国家,对待他要像对待父亲一样。

理解:这句话表现了刘备对刘禅的谆谆告诫,父子之情和君臣之情跃然纸上。

14.下面对【甲】【乙】两文理解不正确的一项是( )

A.【甲】文中诸葛亮多次提到“先帝”,表达了对先帝知遇之恩的感激之情,拳拳之心,溢于言表。

B.【乙】文中直接表达诸葛亮效忠刘备父子的句子是“臣敢竭股肱之力,效忠贞之节,继之以死”。

C.【甲】文中诸葛亮回顾往事,一方面表达自己对先帝的感激以及对蜀汉的忠诚;另一方面激励刘禅以先帝为榜样,励精图治。

D.【乙】文中“先主托孤”的史实在【甲】文中用“先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事”来概括,此事距诸葛亮出山已有二十一年了。

15.阅读了【甲】【乙】两文后,有人为诸葛亮对刘氏父子的忠诚点赞,也有人认为诸葛亮对刘氏父子是愚忠。结合文章内容,谈谈你的看法。

(2022·四川巴中·统考中考真题)阅读【甲】【乙】两篇文言文,完成下面小题。

【甲】

若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空,日星隐曜,山岳潜形,商旅不行,樯倾楫摧,薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷,沙鸥翔集,锦鳞游泳,岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?

(节选自《岳阳楼记》)

【乙】

广汉张侯敬夫守荆州,常病①其学门之外即阻高墉,乃凿门通道以临白河且为楼观以表其上。敬夫一日与客往而登焉,则大江重湖,萦纡渺弥;而西陵诸山,空漠晻②霭,皆隐见出没于云空烟水之外。敬夫于是顾而叹曰:“此亦曲江公③所谓江陵郡城南楼者邪?昔公去相而守于此,其平居暇日,登临赋咏,盖皆翛然④有出尘之想。至其伤时感事,则其心未尝一日不在于朝廷,而汲汲然⑤惟恐其道之终不行也。悲夫!”乃书其匾曰“曲江之楼”,而以书来属予记之。

(选自《江陵府曲江楼记》,有删改)

【注释】①病:担心,忧虑。②晻(àn):日光昏暗。③曲江公:张九龄,唐玄宗开元年间任宰相,后被李林甫诬陷,贬为荆州刺史,曾作《登郡城南楼记》。④翛然:自在超脱的样子。⑤汲汲然:急切的样子。

16.文中画波浪线的句子断句正确的一项是( )

A.乃凿门通道/以临白河/且为楼/观以表其上

B.乃凿门/通道以临白河/且为楼观/以表其上

C.乃凿门通道/以临白河/且为楼观/以表其上

D.乃凿门/通道以临白河/且为楼/观以表其上

17.下列选项中加点字的意义和用法相同的一项是( )

A.至若春和景明 正是江南好风景

B.不以物喜,不以己悲 以是人多以书假余

C.其半居暇日,登临赋咏 安陵君其许募人

D.则其心未尝一日不在于朝廷 上下天光,一碧万顷

18.翻译文中画横线的句子。

(1)满目萧然,感极而悲者矣。

(2)而以书来属予记之。

19.分析甲乙两文写景的作用及表达的情感。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1. 五言律诗 琴声 2.首联抒发了诗人对故乡的眷恋之情,颔联、颈联、尾联抒发了诗人对美妙琴声的赞美之情,颈联同时也有得遇知音的感慨。

【分析】1.本题考查学生对诗歌体裁的辨析能力和对诗歌内容的理解能力。本诗是一首五言律诗。“为我一挥手,如听万壑松”,这两句用大自然宏伟的音响比喻琴声,使人感到这琴声一定是极其铿锵有力的。

2.本题考查学生对诗人在诗歌中蕴含的情感的把握能力。“蜀僧抱绿绮,西下峨眉峰”点名故地抒发了诗人对故乡的眷恋之情。“客心洗流水,馀响入霜钟”是诗人对僧人的琴声、琴技的赞美,“如听万壑松”“洗流水”“入霜钟”运用比喻写琴声清灵纯净,余音不绝,令人回味无穷,“洗”写出琴声涤荡胸怀,令诗人心旷神怡。“客心”为琴声所“洗”,琴声与钟声交响,兼有高山流水遇知音之意。

【点睛】此诗写蜀地一位和尚弹琴技艺之高妙。首联写和尚来自诗人的故乡四川,表达对他的倾慕;颔联写弹琴,以大自然的万壑松涛声比喻琴声之清越宏远;颈联写琴声荡涤胸怀,使人心旷神怡,回味无穷;尾联写聚精会神听琴,而不知时日将尽,反衬琴声之高妙诱人。全诗如行云流水,一气呵成,明快畅达,风韵健爽,在赞美琴声美妙的同时,也寓有知音的感慨和对故乡的眷恋之情。

3.运用了夸张(比拟)的修辞手法,写出了泰山遮天蔽日、巍峨壮观的景象。 4.B

【解析】3.考查对词语的赏析。

对于词语的赏析,要在把握诗文内容的基础上,结合诗文的主旨和具体的诗句分析作答。采用答题格式是:先解释词语的意思,再结合诗句分析表达的内容,最后写其表达效果。如有修辞格,可综合起来分析作答。

诗句“造化钟神秀,阴阳割昏晓”的意思是:大自然把神奇秀丽的景象全都汇聚其中,山南山北阴阳分界,晨昏迥然不同。用一个“割”字,运用夸张的手法,写出了高大的泰山一种主宰的力量——泰山以其高度将山南山北的阳光割断,形成不同的景观,从而突出泰山遮天蔽日的形象。据此理解赏析作答。

4.考查对诗句蕴含情感的理解。“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”表达诗人登高望远、高瞻远瞩,不畏奸邪的勇气和决心。

A.“念天地之悠悠,独怆然而涕下”,感念那苍茫天地悠悠无限,止不住满怀悲伤热泪纷纷。传达了诗人生不逢时、抑郁不平之气。

B.“会当凌绝顶,一览众山小”表现出诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。与“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”抒发的思想感情相似。

C.“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”传达出的是韶光易逝,壮志难酬的感怆。

D.“一上高城万里愁,兼葭杨柳似汀洲”叙写诗人一登上咸阳高高的城楼,向南望去,远处烟笼蒹葭,雾罩杨柳,很像长江中的汀洲。诗人游宦长安,远离家乡,一旦登临,思乡之情涌上心头。

故选B。

5.A 6.①中秋月夜,作者想象自己乘风飞到万里高空,去看一看魂牵梦绕的祖国河山。

②作者托月色清光表达自己想要“斫去”北伐阻碍收复失地的豪情壮志。

【解析】5.本题考查对诗歌的理解。注意题干要求的是找出不正确的一项。

A.这首词的上片,词人巧妙地运用神话传说构成一种超现实的艺术境界,以寄托自己的理想与情怀。“一轮秋影转金波。飞镜又重磨。把酒问姮娥:被白发欺人奈何?”作者在中秋之夜,对月抒怀,很自然地想到与月有关的神话传说:吃了不死之药飞入月宫的嫦娥,以及月中高五百丈的桂树。词人运用这两则有关月亮的神话传说,借以表达自己的政治理想和阴暗的政治现实的矛盾。辛弃疾一生以恢复中原为己任,但残酷的现实使他的理想不能实现。想到功业无成、白发已多,作者怎能不对着皎洁的月光,迸发出摧心裂肝的一问:“被白发欺人奈何?”这一句有力地展示了英雄怀才不遇的内心矛盾。选项中“借代手法”不正确,选项理解也有误;

故选A。

6.本题考查学生对作者思想感情及写作手法的理解。

作者的这首《太常引》,通过古代的神话传说,强烈地表达了自己反对妥协投降、立志收复中原失土的政治理想。从词的内容看,作者“把酒问姮娥:被白发,欺人奈何”,表达了词人感慨时光的流逝和功业难成的愤懑心情。词的下片,作者又运用“直下看山河”“斫去桂树”等词句,展开想象的翅膀,诗人想乘风直上万里长空,俯瞰祖国的山河,又直入月宫,并幻想砍去遮住月光的桂树。直接而强烈地表现了词人爱国,以及为实现理想的坚强意志,更鲜明地揭示了词的主旨。据此理解分析作答。

7.B 8.D 9.①我是盔甲在身的将士,不便跪拜,请允许我按照军礼参见。

②法律则是国家用来公布于众,取大信于民众的根据。 10.两文都通过具体的事件,塑造了忠于职守、严于执法的人物形象。

【解析】7.本题考查文言断句。

B.“于是上乃使使持节诏将军”译为“于是文帝就让使节命令将军”,第一个“使”是动词,意为“命令,派遣”,第二个“使”为名词,意为“使者”,应为第一个“使”的宾语,“持节”意为使者出使时执着符节,是第一个“使”的间接宾语,因此第一个“使”后不应断句。

故选B。

8.本题考查理解常见文言实词和虚词的意义和用法,根据句意推断字词意思。

D.句意:天底下没有冤案了,狱:案件。

故选D。

9.本题考查翻译语句的能力。

解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

①句中重点词:介胄,穿戴盔甲;拜,行跪拜礼;以,用;

②句中重点词:法,法律;所以,用来;布,公布。

10.本题考查理解概括文章内容。

【甲】文主要通过皇帝来慰劳军队时其他军队和周亚夫军队的对比,生动地刻画了一个忠于职守、治军严谨、刚正不阿的将军形象。【乙】文讲述的是唐代大臣戴胄违反皇帝的圣旨,而公正执法的故事。塑造了一个忠于职守、严于执法的大臣形象。在此基础上概括作答即可。

【点睛】【甲文译文】:

文帝亲自慰劳军队。(文帝一行)到霸上和棘门的军营,都是直接就快马进去了,将军以下的将士都骑着马迎送(文帝)。等到(文帝)到达细柳军营,军营将士们身披铠甲,磨快兵刃,手持弓弩,满弓。文帝的先驱到了,赶着马要进去,不能进去。先驱说:“天子就要到了。”看守军营大门的都尉说:“将军下命令说:‘军营中只听将军的命令,不听天子的诏令。’”过了一会儿,文帝到了,还是不能进去。于是文帝就让使节命令将军:“我想要进入(军营)慰劳军队。”亚夫才下命令打开军营大门。看门的兵告诉陪同文帝的车马队伍说:“将军命令,军营里不能骑快马。”于是文帝就控制着马慢慢走。到了军营,将军亚夫手拿兵器行礼说:“身着甲胄的人不能拜见,请让我用军礼来行礼。”文帝被(亚夫)感动了,正色扶着车。(文帝)派人表示满意:“皇帝恭敬地慰劳将军。”行礼完毕之后就走。

【乙文译文】:

皇上因为兵部郎中戴胄为人忠心清廉公正正直,提拔为大理寺少卿。皇上因为候选人大都对自己的做官资历造假,下令他们自首,不自首的人判处死刑。没过多久,有伪造做官资历的人被发现了,圣上想杀他。戴胄上奏说:“按照法律应当流放。”皇上愤怒地说:“你想遵守法律而让我说话不算话吗?”戴胄回答说:“下令的人只是因为一时的喜怒,而法律是国家用来向天下公布大信用的。陛下因为愤怒候选人的作假,所以想要杀他,然而既然已经知道不可以这样,交由法律处理,这正是忍耐小的愤怒保存大的信用。”皇上说:“你能够执行法律,我还有什么可担忧的呢?”戴胄这一次触犯圣颜而坚持执行法律,言辞像泉涌一样,皇上都听从他的,天底下没有冤案了。

11.君才十倍曹丕/必能安国终定大事。 12.A 13.B 14.D 15.示例:我不认为诸葛亮是“愚忠”。诸葛亮只是在实现自己的理想,当年和刘备在草庐写下隆中对是何等意气风发,辅佐的刘禅虽是愚昧,但并不算是彻底的昏君,蜀汉政权也没有被人民所抛弃;而且刘备创建的蜀汉政权一直被儒家奉为正统,不管是为了汉朝政权,还是为了知遇之恩,诸葛亮都是尽心尽力,鞠躬尽瘁,他的忠心一直被广为传颂。

【详解】1.本题考查句子的断句。

解答此类问题主要要根据句意来断句,同时也要弄清句子成分,语法关系。句意为:先生你的才能超过曹丕十倍,必定可以安定国家,最后完成统一天下的大业。“君才”是主语,“十倍曹丕”是省略句,应为“十倍于曹丕”。“必能安国”和“终定大事”是“君才十倍曹丕”产生的结果,共同作为谓语。故断为:君才十倍曹丕/必能安国/终定大事。

2.本题考查理解常见文言实词和虚词的一词多义现象。A.相同,都是介词,因为;

B.动词,答应/数词,左右;

C.动词,同“嘱”,嘱托/名词,类;

D.介词,在/介词,向;

故选A。

3.本题考查句子的翻译和理解。

B.不正确,“苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯”表现了诸葛亮无意于功名(淡泊名利)的理想志趣,而不是“消极避世、自命清高”。

故选B。

4.本题考查对文章内容的理解。

D.“此事距诸葛亮出山已有二十一年了”理解不正确,根据《出师表》一文中“尔来二十有一年矣”可知,写《出师表》时距他出山有二十一年了。再根据《出师表》中“先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也”可知,先主托孤之事是在诸葛亮写《出师表》之前。根据史料记载,距诸葛亮出山只有17年。

故选D。

5.本题考查综合应用的能力。

此题是开放性题,涉及的是古代人的价值观念,结合自己的理解,言之成理即可。刘备白帝城托孤对于孔明来说是一份作为臣子的责任,用现在的话讲就是诚信问题,而六出祁山攻魏,是他向蜀汉表忠心的方式之一而已。其实他很清楚一旦自己死掉,蜀国便是风雨飘摇,危在旦夕了。刘禅是个扶不起的阿斗,想成就霸业是不可能的,其实那时他没什么别的选择。

示例1:我认为诸葛亮对刘氏父子是忠诚。诸葛亮感恩刘备的赏识,尽心辅佐刘备。先帝病危之时,托孤于他,他尽心辅佐后主,事必躬亲,不负重托。这些都体现了诸葛亮的忠诚。

示例2:我认为诸葛亮对刘氏父子是愚忠。刘禅昏庸无能,不顾军政大局,只知贪图享乐,不值得辅佐。但诸葛亮依然拥立太子刘禅为帝,尽心辅佐。这体现了诸葛亮的愚忠。

【点睛】参考译文:

【甲】我本来是一介平民,在南阳务农。在乱世中苟且保全性命,不奢求在诸侯之中出名。先帝不因为我身份卑微,见识短浅,降低身份委屈自己,三次去我的茅庐拜访我,征询我对时局大事的意见,我因此十分感动,就答应为先帝奔走效劳。后来遇到兵败,在兵败的时候接受任务,在危机患难之间奉行使命,那时以来已经有二十一年了。

先帝知道我做事小心谨慎,所以临终时把国家大事托付给我,接受遗命以来,我早晚忧愁叹息,只怕先帝托付给我的大任不能实现,以致损伤先帝的知人之明,所以我五月渡过泸水,深入到人烟稀少的地方。现在南方已经平定,兵员装备已经充足,应当激励、率领全军将士向北方进军,平定中原,希望用尽我平庸的才能,铲除奸邪凶恶的敌人,恢复汉朝的基业,回到旧日的国都。这就是我用来报答先帝,并且尽忠陛下的职责本分,至于处理事务,斟酌情理,有所兴革,毫无保留地进献忠诚的建议,那就是郭攸之、费袆、董允等人的责任了。

【乙】章武三年春天,刘备在白帝城的永安宫病重,把诸葛亮从成都召来,把身后事情嘱托给他,刘备对诸葛亮说:“先生你的才能超过曹丕十倍,必定可以安定国家,最后完成统一天下的大业。如果太子刘禅可以辅佐的话,那就拜托你辅佐了;如果他不成才的话,你可以自己取而代之。”诸葛亮流着眼泪说:“臣一定会竭尽所有辅佐的力量,献上忠贞的节操,坚持到死为止!”刘备又下诏告诫刘禅说:“你和丞相共掌国事,要像侍奉父亲一样侍奉他!”

16.C 17.B 18.①(他们)满眼都是悲凄的景象,真是感伤到了极点啊。②(他)来信嘱咐我为曲江楼作记 19.①甲文写景表现迁客骚人的“览物之情”,为下文写“古仁人之心”做铺垫(形成对比),抒发了范仲淹“不以物喜,不以己悲”的博大胸襟和“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负。②乙文写景是为张敬夫的感叹抒情做铺垫,答“触景生情”亦可。抒发了贤人志士抱负难以实现惆怅之情。

【解析】16.本题考查文言断句的能力。

文言文断句的前提是对文意的领会。首先通读全文,了解文意,依据语境断句。可借助标志性词语断开比较明显的地方,分清谓语动词的界限,注意对称句式,常见虚词的位置及词性,也可借助文段的一些特征巧妙断句。本句意思是:于是开门筑路,直达白河,并在上面加筑一座楼台。“且为楼观/以表其上”属于状语后置,因此断句为:乃凿门通道/以临白河/且为楼观/以表其上。

故选C。

17.本题考查文言词语。

A.名词,阳光/名词,景色;

B.介词,因为;

C.代词,他/表示祈使语气;

D.数词,一/数量词,一片;

故选B。

18.本题考查的是理解并翻译句子的能力。

解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点。重点的词有:

(1)萧然,悲凄的样子;极,极点。

(2)书,信;属,同“嘱”,嘱咐。

19.本题考查景物描写的作用及表达的情感。

甲文描绘洞庭或风雨或晴朗及产生的情感,是为了表现后文的“览物而悲喜”的情感,表现了迁客骚人“以物喜,以己悲”的情怀,也为文末议论“古仁人”“不以物喜,不以己悲”的情怀做铺垫;

结合“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”“微斯人,吾谁与归”可知,抒发了范仲淹“不以物喜,不以己悲”的博大胸襟和“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负。

乙文结合“敬夫一日与客往而登焉,则大江重湖,萦纡渺弥;而西陵诸山,空漠晻霭,皆隐见出没于云空烟水之外。敬夫于是顾而叹曰”可知,张敬夫触景生情,结合“盖皆翛然有出尘之想。至其伤时感事,则其心未尝一日不在于朝廷,而汲汲然⑤惟恐其道之终不行也。悲夫!”可知,抒发了贤人志士抱负难以实现惆怅之情。

【点睛】参考译文:

【甲】像那连绵细雨纷纷而下,整月不放晴的时候,阴冷的风怒吼着,浑浊的波浪冲向天空;日月星辰隐藏起光辉,山岳也隐没了形迹;商人和旅客无法通行,桅杆倒下,船桨折断;傍晚时分天色昏暗,只听到老虎的吼叫和猿猴的悲啼。这时登上这座楼,就会产生被贬官离开京城,怀念家乡,担心人家说坏话,惧怕人家讥讽的心情,再抬眼望去尽是萧条冷落的景象,一定会感慨万千而十分悲伤了。

至于春风和煦、阳光明媚时,湖面波平浪静,天色与湖光相接,一片碧绿,广阔无际;沙洲上的白鸥,时而飞翔时而停歇,美丽的鱼儿或浮或沉;岸上的小草,小洲上的兰花,香气浓郁,颜色青翠。有时湖面上的大片烟雾完全消散,皎洁的月光一泻千里,有时湖面上微波荡漾,浮动的月光闪着金色;有时湖面波澜不起,静静的月影像沉在水中的玉璧。渔夫的歌声响起了,一唱一和,这种乐趣真是无穷无尽!这时登上这座楼,就会感到胸怀开阔,精神愉快,光荣和屈辱一并忘了,在清风吹拂中端起酒杯痛饮,那心情真是快乐高兴极了。

唉!我曾经探求古时品德高尚的人的思想感情,他们或许不同于以上两种心情,这是什么缘故呢?是因为古时品德高尚的人不因外物好坏和自己得失而或喜或悲。在朝廷做官就为百姓忧虑;不在朝廷做官而处在僻远的江湖中间就为国君忧虑。这样他们进入朝廷做官也忧虑,退处江湖也忧虑。虽然这样,那么他们什么时候才快乐呢?那一定要说“在天下人忧愁之前先忧愁,在天下人快乐以后才快乐”吧?唉!如果没有这种人,我同谁一路呢?

【乙】广汉人张敬夫任江陵知府,常常担心为学校门外被高墙所档,于是开门筑路,直达白河,并在上面加筑一座楼台。一天敬夫和客人前往登览,只见浩瀚的江水、相连的湖泊,迂回曲折,旷远深满,一目千里。西陵峡的群山,烟岚迷濛,云气昏暗,又都隐约可见在苍茫的水天之外,时出时没。敬夫于是环顾四周,慨叹道:“这不就是曲江公所说的江陵郡城南楼吗 过去张公离开宰相之位,被贬到这里做太守,在平时闲暇的日子里,登楼吟诗,总是自由自在地有超脱尘世的念头。至于他感伤时事,足见他的心未曾一天不在朝廷,焦急迫切,唯恐他的主张最终不能实现。唉,真可悲啊!”于是在匾上题写“曲江之楼”四字,并来信嘱咐我为曲江楼作记。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录