贵州省黔东南三年(2020-2022)中考语文真题分题型分层汇编-03古诗文阅读(含解析)

文档属性

| 名称 | 贵州省黔东南三年(2020-2022)中考语文真题分题型分层汇编-03古诗文阅读(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-25 19:09:32 | ||

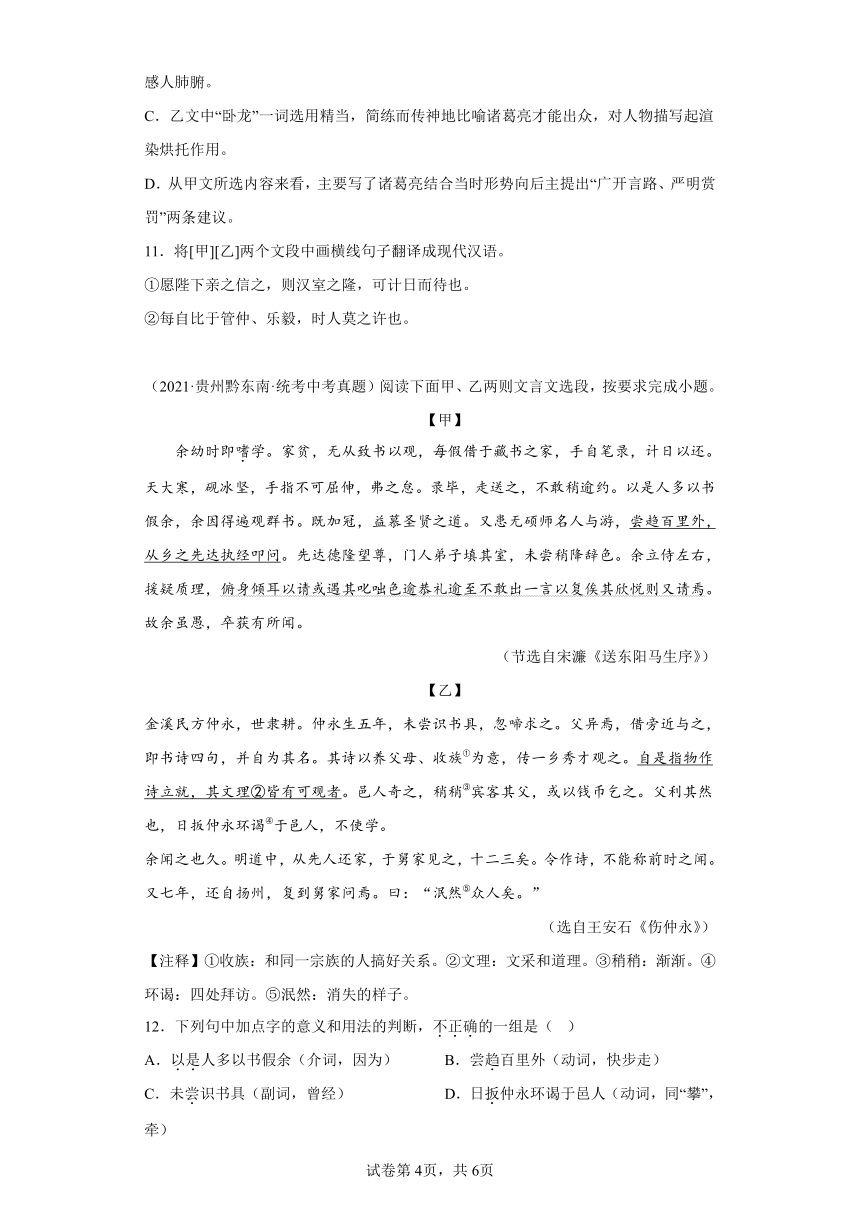

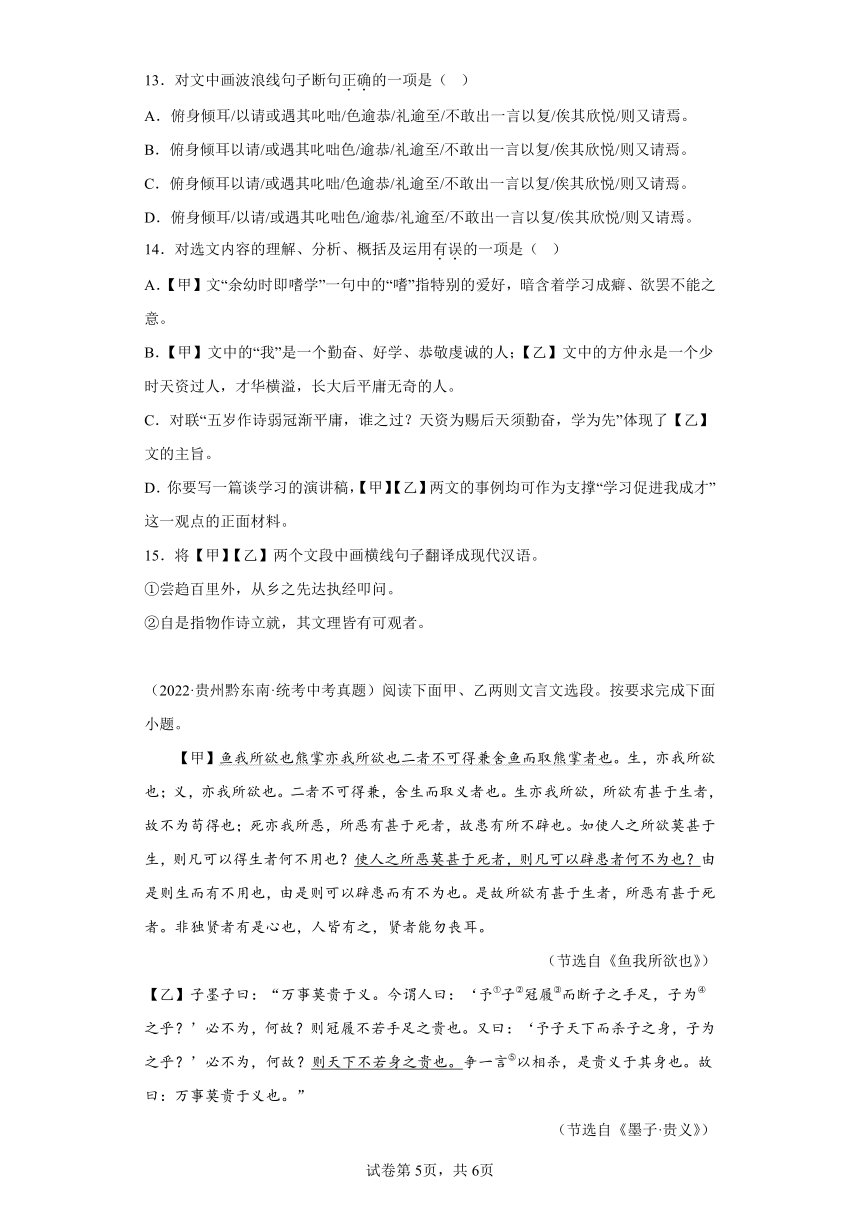

图片预览

文档简介

贵州省黔东南三年(2020-2022)中考语文真题分题型分层汇编-03古诗文阅读

一、诗歌鉴赏

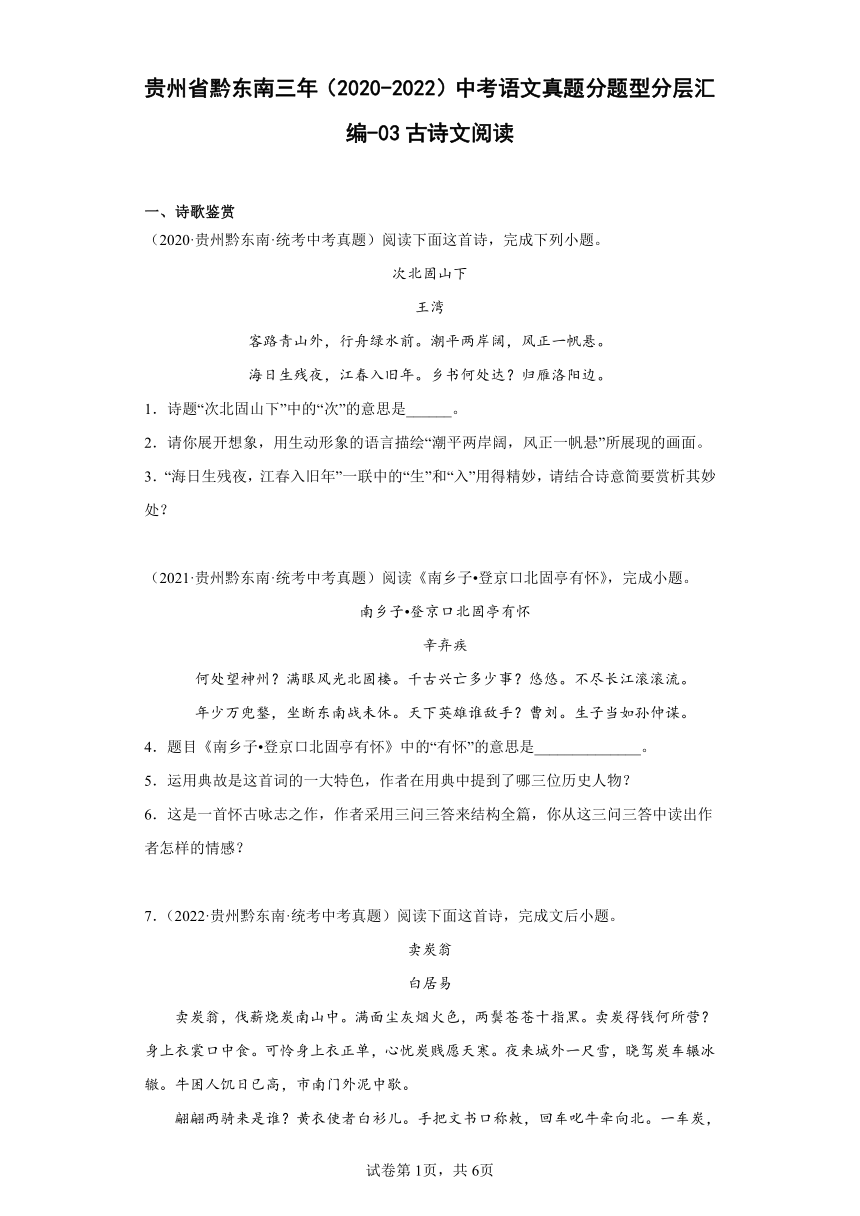

(2020·贵州黔东南·统考中考真题)阅读下面这首诗,完成下列小题。

次北固山下

王湾

客路青山外,行舟绿水前。潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。乡书何处达?归雁洛阳边。

1.诗题“次北固山下”中的“次”的意思是______。

2.请你展开想象,用生动形象的语言描绘“潮平两岸阔,风正一帆悬”所展现的画面。

3.“海日生残夜,江春入旧年”一联中的“生”和“入”用得精妙,请结合诗意简要赏析其妙处?

(2021·贵州黔东南·统考中考真题)阅读《南乡子 登京口北固亭有怀》,完成小题。

南乡子 登京口北固亭有怀

辛弃疾

何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。

4.题目《南乡子 登京口北固亭有怀》中的“有怀”的意思是______________。

5.运用典故是这首词的一大特色,作者在用典中提到了哪三位历史人物?

6.这是一首怀古咏志之作,作者采用三问三答来结构全篇,你从这三问三答中读出作者怎样的情感?

7.(2022·贵州黔东南·统考中考真题)阅读下面这首诗,完成文后小题。

卖炭翁

白居易

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

(1)这首叙事诗中直接表达诗人对卖炭翁情感态度的词语是______。

(2)诗经《蒹葭》中“蒹葭苍苍,白露为霜”一句的“苍苍”意思为“茂盛的样子”,有同学据此推断出“两鬓苍苍十指黑”中“苍苍”描写的是卖炭翁头发长得茂密。你是怎么理解的?谈谈你的看法。

(3)下面是根据本诗部分内容改编的微剧本片段。请根据题目要求,在横线处补充内容。

剧本 题目

日已高,市南门外。这时“得得”的马蹄声由远及近,卖炭翁挣扎着起身,揉了揉昏花的双眼。 卖炭翁:(不安、疑惑、欣喜)这来的是谁?(马蹄声渐近) 卖炭翁:(恐惧、害怕)啊!怎么是他们! 黄衣使者:( ① )皇上命我等来征收你的炭! 白衫儿:(得意洋洋地拿出半匹红纱一丈绫,系在牛角上)喏,给你的炭钱。 卖炭翁:(无奈绝望地瘫倒在地、眼角流下泪水) ② 牛角上的那抹红绫,在风雪中舞动,在白雪的映照下特别的鲜红。 (1)根据情景,在①______处填一个描写黄衣使者神态的词语。 (2)根据情景,在②______处填补人物对白

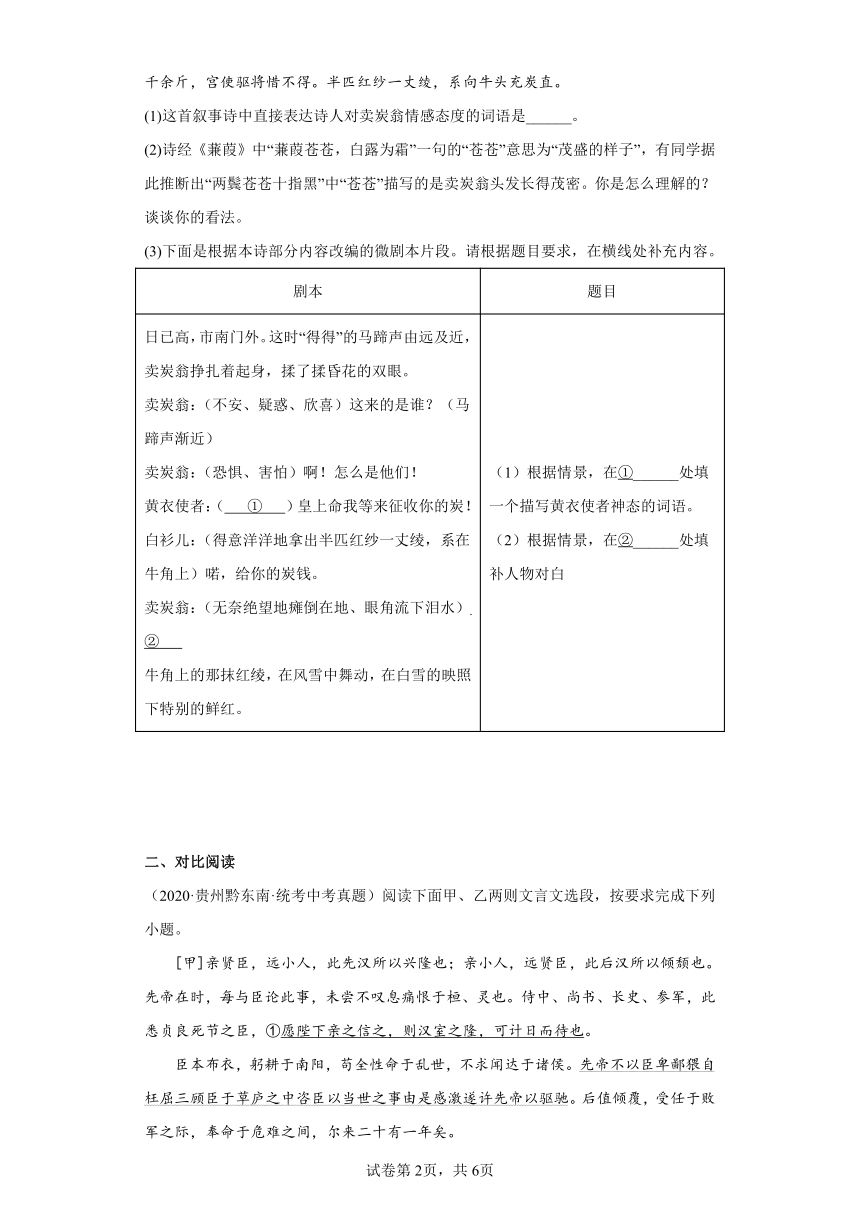

二、对比阅读

(2020·贵州黔东南·统考中考真题)阅读下面甲、乙两则文言文选段,按要求完成下列小题。

[甲]亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,①愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙猥自枉屈三顾臣于草庐之中咨臣以当世之事由是感激遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

(诸葛亮《出师表》)

[乙]亮躬耕陇亩①,好为《梁父吟》②。身长八尺,②每自比于管仲、乐毅③,时人莫之许也。惟博陵④崔州平,颍川⑤徐庶元直与亮友善,谓为信然。时先主⑥屯新野。徐庶见先主,先主器之,谓先主曰:“诸葛孔明者,卧龙⑦也,将军岂愿见之乎?”先主曰:“君与俱来。”庶曰:“此人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”

由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。

因屏人曰:“汉室倾颓,奸臣窃命,主上蒙尘⑧。孤不度德量力,欲信大义于天下,而智术浅短,遂用猖蹶⑨,至于今日。然志犹未已,君谓计将安出?”

(陈寿《隆中对》节选)

[注释]①陇亩:田地。②《梁父吟》:又作《梁甫吟》,古歌曲名。③管仲、乐毅:管仲,名夷吾,春秋时齐桓公的国相。乐毅,战国时燕昭王的名将。④博陵:东汉郡名,现河北蠡县一带。⑤颍川:东汉郡名,包括现河南中部一些地区。⑥先主:指刘备。⑦卧龙:这里比喻潜居而未显达的有才能的人。⑧蒙尘:蒙受风尘,专指皇帝遭难出奔。⑨猖蹶:这里是失败之意。

8.下列句中加点字的意义和用法的判断,不正确的一组是( )

A.躬耕于南阳(介词,在)

B.先主遂诣亮(连词,就)

C.此悉贞良死节之臣(形容词,熟悉)

D.将军宜枉驾顾之(动词,拜访)

9.对文中画波浪线句子断句正确的一项是( )

A.先帝/不以臣卑鄙猥自枉屈三顾/臣于草庐之中/咨臣以当世之事由/是感激遂许先帝/以驱驰。

B.先帝不以臣卑鄙/猥自枉屈/三顾臣于草庐之中/咨臣以当世之事/由是感激/遂许先帝以驱驰。

C.先帝/不以臣卑鄙猥自枉屈三顾臣/于草庐之中咨臣/以当世之事由/是感激/遂许/先帝以驱驰。

D.先帝不以臣/卑鄙猥自枉屈三顾臣/于草庐之中咨臣/以当世之事/由是感激/遂许先帝以驱驰。

10.对选文内容的理解分析有误的一项是( )

A.甲文中“后汉所以倾颓”与乙文中“汉室倾颓”所指内容一致,都是指东汉的崩溃、衰败。

B.甲文的语言最显著特点是率直质朴,表现恳切忠贞的感情,全文读起来情真意切、感人肺腑。

C.乙文中“卧龙”一词选用精当,简练而传神地比喻诸葛亮才能出众,对人物描写起渲染烘托作用。

D.从甲文所选内容来看,主要写了诸葛亮结合当时形势向后主提出“广开言路、严明赏罚”两条建议。

11.将[甲][乙]两个文段中画横线句子翻译成现代汉语。

①愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

②每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也。

(2021·贵州黔东南·统考中考真题)阅读下面甲、乙两则文言文选段,按要求完成小题。

【甲】

余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请或遇其叱咄色逾恭礼逾至不敢出一言以复俟其欣悦则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

(节选自宋濂《送东阳马生序》)

【乙】

金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。其诗以养父母、收族①为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗立就,其文理②皆有可观者。邑人奇之,稍稍③宾客其父,或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒④于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:“泯然⑤众人矣。”

(选自王安石《伤仲永》)

【注释】①收族:和同一宗族的人搞好关系。②文理:文采和道理。③稍稍:渐渐。④环谒:四处拜访。⑤泯然:消失的样子。

12.下列句中加点字的意义和用法的判断,不正确的一组是( )

A.以是人多以书假余(介词,因为) B.尝趋百里外(动词,快步走)

C.未尝识书具(副词,曾经) D.日扳仲永环谒于邑人(动词,同“攀”,牵)

13.对文中画波浪线句子断句正确的一项是( )

A.俯身倾耳/以请或遇其叱咄/色逾恭/礼逾至/不敢出一言以复/俟其欣悦/则又请焉。

B.俯身倾耳以请/或遇其叱咄色/逾恭/礼逾至/不敢出一言以复/俟其欣悦/则又请焉。

C.俯身倾耳以请/或遇其叱咄/色逾恭/礼逾至/不敢出一言以复/俟其欣悦/则又请焉。

D.俯身倾耳/以请/或遇其叱咄色/逾恭/礼逾至/不敢出一言以复/俟其欣悦/则又请焉。

14.对选文内容的理解、分析、概括及运用有误的一项是( )

A.【甲】文“余幼时即嗜学”一句中的“嗜”指特别的爱好,暗含着学习成癖、欲罢不能之意。

B.【甲】文中的“我”是一个勤奋、好学、恭敬虔诚的人;【乙】文中的方仲永是一个少时天资过人,才华横溢,长大后平庸无奇的人。

C.对联“五岁作诗弱冠渐平庸,谁之过?天资为赐后天须勤奋,学为先”体现了【乙】文的主旨。

D.你要写一篇谈学习的演讲稿,【甲】【乙】两文的事例均可作为支撑“学习促进我成才”这一观点的正面材料。

15.将【甲】【乙】两个文段中画横线句子翻译成现代汉语。

①尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。

②自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

(2022·贵州黔东南·统考中考真题)阅读下面甲、乙两则文言文选段。按要求完成下面小题。

【甲】鱼我所欲也熊掌亦我所欲也二者不可得兼舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(节选自《鱼我所欲也》)

【乙】子墨子曰:“万事莫贵于义。今谓人曰:‘予①子②冠履③而断子之手足,子为④之乎?’必不为,何故?则冠履不若手足之贵也。又曰:‘予子天下而杀子之身,子为之乎?’必不为,何故?则天下不若身之贵也。争一言⑤以相杀,是贵义于其身也。故曰:万事莫贵于义也。”

(节选自《墨子·贵义》)

【注释】①予:给,送。②子:你。③冠履:鞋子和帽子。④为:愿意。⑤一言:一句话,即关系到正义与非正义的一句话。

16.下列每组句子中,加点字的意思完全相同的一项是( )

A.舍生而取义者 万事皆贵于义也

B.故不为苟得也 何故

C.非独贤者有是心也 是贵义于其身也

D.人皆有之 断子之手足

17.对文中画波浪线句子断句正确的一项是( )

A.鱼我/所欲也熊掌/亦我/所欲也二者/不可得兼/舍鱼而取熊掌者也。

B.鱼我/所欲也/熊掌亦我/所欲也/二者不可得/兼舍鱼而取熊掌者也。

C.鱼/我所欲也/熊掌/亦我所欲也/二者不可得兼/舍鱼而取熊掌者也。

D.鱼/我所欲也熊掌/亦我所欲也二者/不可得/兼舍鱼而取/熊掌者也。

18.对选文内容的理解、分析、概括有误的一项是( )

A.甲文在引出“舍生而取义”的论点后,运用比喻论证,分别从“所欲”“所恶”两方面论述。

B.甲文孟子认为每个人都有“是心”,相对于“贤者”来说,普通人容易丧失。

C.乙文论证的中心观点是“万事莫贵于义”。

D.甲、乙两文都是关于“义”与“利”的论述,都阐明了“义”的重要性。

19.将甲、乙两个文段中画横线的句子翻译成现代汉语。

①使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

②则天下不若身之贵也。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.停宿 2.示例:春潮上涨,江水与两岸齐平,江面更显宽阔;船行江中,春风吹拂,船帆高挂,船行平稳而轻快。 3.“生”和“入”都采用了拟人手法,将“日”和“春"人格化,赋予它们人的意志和情思,在描述自然的时序更替中,景中含情,景中寓理,给人积极、乐观向上的力量。

【解析】1.考查对诗歌词语的理解。理解词语要结合整个句子或者整首诗歌的意思来理解,“次北固山下”这是诗人在一年冬末春初时,由楚入吴,在沿江东行途中泊舟于江苏镇江北固山下时有感而作的。次:停宿的意思。

2.描述诗歌画面,要先把诗歌的语言转换为一般的口语,把古诗换成现代白话文。然后再对其进行润色和加工,用优美的言辞将其叙述出来就可以了。语言一定要生动,不能仅仅是翻译,要进行合理的想象,用优美的语言,描绘出动人的意境。如,春潮涌涨,江水浩渺,放眼望去,与江岸齐平,两岸更显宽阔,风势正顺,白帆高高扬起,船行更加迅疾。

3.此题考查了学生炼字的能力。做此题首先要了解古诗内容,在此基础上对关键字做出赏析,赏析时要把字放在语言环境中,“海日生残夜,江春入旧年”意思是:当残夜还未消退之时,一轮红日已从海上升起;当旧年尚未逝去,江上已呈露春意。“日生残夜”、“春入旧年”,都表示时序的交替,这两句炼字炼句也极见功夫。作者从炼意着眼,把“日”与“春”作为新生的美好事物的象征,提到主语的位置而加以强调,并且用“生”字“入”字使之拟人化,赋予它们以人的意志和情思。妙在作者无意说理,却在描写景物、节令之中,蕴含着一种自然的理趣。海日生于残夜,将驱尽黑暗;江春,那江上景物所表现的“春意”,闯入旧年,将赶走严冬。不仅写景逼真,叙事确切,而且表现出具有普遍意义的生活真理,给人以乐观、积极、向上的艺术鼓舞力量。

4.有感而发、有感想。 5.曹操或曹孟德;刘备或刘玄德;孙权或孙仲谋。 6.读出了作者渴望建功立业(收复失地)的壮志;同时也暗含年华老去、报国无门的愤懑;以及对统治者偏安江南、不思复国的慨叹

【分析】4.题目《南乡子 登京口北固亭有怀》中,“南乡子”为词牌名,“登京口北固亭有怀”为题目名。“登京口北固亭”表示的是地点和事件;“有怀”是心里有感想,有感而发。

5.本题考查理解能力。运用典故是借助一些历史人物、神话传说、寓言故事等来表达自己的某种愿望或情感。典故用得适当可以收到很好的修辞效果,显得既典雅风趣又含蓄有致,可以使语言更加精练,言简意赅,辞近旨远。

“年少万兜鍪,坐断东南战未休”意为:当年孙权在青年时代,已带领了千军万马他能占据东南,坚持抗战,没有向敌人低头和屈服过。据历史记载:孙权十九岁继父兄之业统治江东,西征黄祖,北拒曹操,独据一方。赤壁之战大破曹兵,年方二十七岁。故此句引用的是“孙权”的典故;

“天下英雄谁敌手?曹刘”意为:天下英雄谁是孙权的敌手呢?只有曹操和刘备而已。据《三国志·蜀书·先主传》记载:曹操曾对刘备说:“今天下英雄,惟使君(刘备)与操耳。”辛弃疾便借用这段故事,把曹操和刘备请来给孙权当配角,说天下英雄只有曹操、刘备才堪与孙权争胜。引用的是“曹操和刘备”的典故;

“生子当如孙仲谋”意为:生子当如孙仲谋。引用《三国志·吴主(孙权)传》注:曹操尝试与孙权对垒,“见舟船、器仗、队伍整肃,叹曰:‘生子当如孙仲谋,刘景升(即刘表,字景升)儿子若豚犬(猪狗)耳。’”暗讽今天的朝廷不如能与曹操刘备抗衡的东吴,今天的皇帝也不如孙权。是曹操和孙权的典故。

综上分析概括作答即可。

6.本题考查理解分析能力。

从“何处望神州?满眼风光北固楼”什么地方可以看见中原呢?在北固楼上,满眼都是美好的风光。可读出了作者渴望建功立业(收复失地)的壮志;

“千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流”句知,诗中暗含年华老去、报国无门的愤懑;

从“生子当如孙仲谋”可看出作者盼望有像孙权一样的领导者,表达他对统治者偏安江南、不思复国的慨叹。

【点睛】参考译文:

什么地方可以看见中原呢?在北固楼上,满眼都是美好的风光。从古到今,有多少国家兴亡大事呢?不知道,年代太长了。只有长江的水滚滚东流,永远也流不尽。

当年孙权在青年时代,已带领了千军万马,他能占据东南,坚持抗战,没有向敌人低头和屈服过。天下英雄谁是孙权的敌手呢?只有曹操和刘备而已。这样也就难怪曹操说:“生子当如孙仲谋。”

7.(1)可怜

(2)我不同意这个看法(或理解)。此处是“苍苍”意思是:灰白色,形容鬓发花白。

(3) 示例:趾高气扬 示例:我的炭呀!我的命好苦呀!

【详解】(1)本题考查感情理解。

《卖炭翁》以个别事例来表现普遍状况,描写了一个烧木炭的老人谋生的困苦,通过卖炭翁的遭遇,深刻地揭露了“宫市”的腐败本质,对统治者掠夺人民的罪行给予了有力的鞭挞与抨击,讽刺了当时腐败的社会现实,表达了作者对下层劳动人民的深切同情。

根据题干“直接表达诗人对卖炭翁情感态度的词语”的提示,找到“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”,可提炼出“可怜”。

(2)本题考查词语理解。

“苍苍”有三种意思:1.灰白色:两鬓~。2.形容茂盛的样子:郁郁~。3.深青色:天~,野茫茫。

根据“卖炭翁”中的“翁”是指年老的男子,结合“两鬓”语境,可知,“苍苍”应是“灰白色”之意,形容鬓发花白。

(3)本题考查补写。

(1)根据“翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北”的意思:那得意忘形的骑着两匹马的人是谁啊?是皇宫内的太监和太监的手下。太监手里拿着文书,嘴里却说是皇帝的命令,吆喝着牛朝皇宫拉去。黄衣使者神态应是“趾高气扬”或

“颐指气使”等。

(2)根据“一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得”的意思:一车的炭,一千多斤,太监差役们硬是要赶着走,老翁是百般不舍,但又无可奈何。此处应表现卖炭翁百般不舍,但又无可奈何的感情。

示例:一千多斤炭呀,你们就给这么点?

8.C 9.B 10.D 11.①希望陛下亲近他们,信任他们,那么汉朝的兴隆,就(可以)指日可待了。

②(诸葛亮)常常把自己比作管仲、乐毅,当时的人们并不承认这件事。

【解析】8.考查文言词语的理解能力。解答本题,重点在于文言词语的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。

A. 句意:在南阳务农亲耕 于:介词,在;

B. 句意:先帝就去拜访诸葛亮 遂:连词,就;

C. 句意:这些人都是忠贞诚实、能够以死报国的忠臣 悉:副词,都;

D. 句意:将军您应该屈尊亲自去拜访他 顾:动词,拜访;

故选C。

9.考查文言文断句。解答此类试题,要在整体感知文章内容的基础上,先对句子作简单翻译,初步了解大意,然后根据句子的意思和古文句法进行句读;同时利用虚词来辅助句读。句读时要注意古汉语的语法和句式,句读不能出现“破句”的现象。本题可根据句意来句读:先帝不因为我身份卑微、见识短浅,而委屈自己,三次去我的茅庐拜访我。征询我对时局大事的意见,由此使我感动奋发,答应为先帝奔走效劳。结合“由是”“遂”两个句首连词,可断句为:先帝不以臣卑鄙/猥自枉屈/三顾臣于草庐之中/咨臣以当世之事/由是感激/遂许先帝以驱驰。

10.D选项理解概括不正确。从甲文所选内容“亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也”来看,诸葛亮是结合历史向后主提出“亲贤远佞”建议。故选D。

11.本题考查文言句子翻译。作答此题,要遵循“字字有落实,直译意译相结合,以直译为主”的原则。注意特殊句式及词类活用。①句中,愿,希望;隆,兴隆;计日而待,指日可待。②句中,每,每每,常常;莫之许,即“莫许之”,不承认这件事,宾语前置。省略主语“诸葛亮”,译时可补上。

【点睛】参考译文

[甲]亲近贤臣,疏远小人,这是西汉兴盛的原因;亲近小人,疏远贤臣,这是东汉衰败的原因。先帝在世的时候,每逢跟我谈论这些事情,没有一次不对桓、灵二帝的做法感到痛心遗憾的。侍中、尚书、长史、参军,这些人都是忠贞诚实、能够以死报国的忠臣,希望陛下亲近他们,信任他们,那么汉朝的兴隆,就(可以)指日可待了。

我本来是平民百姓,在南阳务农亲耕,只想在乱世中苟且保全性命,不奢求在诸侯之中扬名显身。先帝不因为我身份卑微、见识短浅,而委屈自己,三次去我的茅庐拜访我。征询我对时局大事的意见,由此使我感动奋发,答应为先帝奔走效劳。后来遇到兵败,在兵败的时候接受任务,在危机患难之间奉行使命,那时以来已经有二十一年了。

[乙] 诸葛亮亲自在田地中耕种,喜爱吟唱《梁父吟》,他身高八尺,常常把自己比作管仲、乐毅,当时的人们并不承认这件事。只有博陵的崔州平,颍川的徐庶与诸葛亮关系甚好,说确实是这样。适逢先帝刘备驻扎在新野。徐庶拜见刘备,刘备很器重他,徐庶对刘备说:“诸葛孔明这个人,是人间卧伏着的龙啊,将军可愿意见他?”刘备说:“您和他一起来吧。”徐庶说:“这个人只能您去他那里拜访,不可以委屈他,将军您应该屈尊亲自去拜访他。”

因此先帝就去拜访诸葛亮,总共去了三次,才见到诸葛亮。

于是刘备叫旁边的人退下,说:“汉室的统治崩溃,奸邪的臣子盗用政令,皇上蒙受风尘遭难出奔。我不能衡量自己的德行能否服人,估计自己的力量能否胜任,想要为天下人伸张大义,然而我才智与谋略短浅,就因此失败,弄到今天这个局面。但是我的志向到现在还没有罢休,您认为该采取怎样的办法呢?”

12.A 13.C 14.D 15.①(我)曾经跑到百里以外捧着经书向同乡有道德学问的前辈请教。

②从此,(大家)指定物品让他作诗,(他能)立即完成,诗的文采和道理都有值得看的地方。

【分析】12.考查对文言词语的意义和用法的理解。A.“以是人多以书假余”意思是:因此人们大多肯将书借给我。“以是”是“连词,因为这样,因此”的意思,不是“介词,因为”。故选A。

13.考查文言文语句的句读。解答此类试题,要在整体感知文章内容的基础上,先对句子作简单翻译,初步了解大意,然后根据句子的意思和古文句法进行句读;同时利用虚词来辅助句读。语句“俯身倾耳以请或遇其叱咄色逾恭礼逾至不敢出一言以复俟其欣悦则又请焉”的意思是:(我)低身侧耳向他请教;有时遭到他的训斥,表情更为恭敬,礼貌更为周到,不敢答复一句话;等到他高兴时,就又向他请教。据此,正确的句读是:俯身倾耳以请/或遇其叱咄/色逾恭/礼逾至/不敢出一言以复/俟其欣悦/则又请焉。故选C。

14.考查对文章内容的理解、分析、概括及运用。【乙】文讲述了一个江西金溪人名叫“方仲永”的神童因后天父亲不让他学习和被父亲当作造钱工具而沦落到一个普通人的故事。这个事例可作为支撑“学习促进我成才”这一观点的反面材料,不是“下面材料”。故选D。

15.本题考查翻译文言语句的能力。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式。尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。翻译时要做到“信、达、雅”。

(1)句中的“尝(曾经)、趋(快步走)、先达(在道德学问上有名望的前辈)、执(拿)、叩问(询问)”几个词是重点词语。

(2)句中的“自是(从此)、就(完成)、文(文采)、理(道理)”几个词是重点词语。

【点睛】参考译文:

【甲】我年幼时就爱学习。因为家中贫穷,无法得到书来看,常向藏书的人家求借,亲手抄录,约定日期送还。天气酷寒时,砚池中的水冻成了坚冰,手指不能屈伸,我仍不放松读书。抄写完后,赶快送还人家,不敢稍稍超过约定的期限。因此人们大多肯将书借给我,我因而能够看各种各样的书。已经成年之后,更加仰慕圣贤的学说,又苦于不能与学识渊博的老师和名人交往,曾快步走到百里之外,手拿着经书向同乡前辈求教。前辈德高望重,门人学生挤满了他的房间,他的言辞和态度从未稍有委婉。我站着陪侍在他左右,提出疑难,询问道理,低身侧耳向他请教;有时遭到他的训斥,表情更为恭敬,礼貌更为周到,不敢答复一句话;等到他高兴时,就又向他请教。所以我虽然愚钝,最终还是得到不少教益。

【乙】金溪县有个百姓叫方仲永,祖祖辈辈以耕种为生。仲永出生五年,还没有见过书写工具,忽然有一天仲永哭着索要这些东西。他的父亲对此感到惊奇,就向邻居借书写工具来给他。仲永立刻写了四句诗,并且题上自己的名字。他的诗以赡养父母,团结族人为主旨,传给全乡的秀才观赏。从此,指定事物让他作诗就能立刻完成,并且诗的文采和道理都有值得欣赏的地方。同县的人们对此都感到非常惊奇,渐渐地都以宾客之礼对待他的父亲,有的人花钱求取仲永的诗。方仲永父亲认为这样有利可图,每天牵着方仲永四处拜访同县的人,不让他学习。

我听到这件事很久了。明道年间,我跟随先父回到家乡,在舅舅家见到他,他已经十二三岁了。我叫他作诗,写出来的诗已经不能与从前的名声相称。又过了七年,我从扬州回到老家金溪,再次到舅舅家去,问起方仲永的情况,他说:“方仲永已经完全如同常人了。”

16.C 17.C 18.A 19.①如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是可以躲避祸患的办法有什么不可以做呢?

②就因天下比不上生命可贵。

【解析】16.本题考查一词多义。要根据具体的语境来分析辨别词义。

A.义:名词,道义/名词,正义;

B.故:连词,所以/名词,缘故;

C.是:代词,这/代词,这;

D.之:代词,这种(本性)/助词,的;

故选C。

17.本题考查文言文断句。要根据句意及结构来分析划分停顿。

句意:鱼是我所想要的,熊掌也是我所想要的,如果这两种东西不能同时得到,那么我就只好放弃鱼而选取熊掌了。“鱼”“我所欲也”是比喻之一,分为主谓两部分;“熊掌”“亦我所欲也”是比喻之二,分为主谓两部分;“二者不可得兼”是假设,“舍鱼而取熊掌者也”是结论。据此可断为:鱼/我所欲也/熊掌/亦我所欲也/二者不可得兼/舍鱼而取熊掌者也。

故选C。

18.本题考查文章内容的理解、分析和概括。

A.甲文开头,从人们常见的欲望谈起,从鱼和熊掌不可得兼,运用比喻论证和类比论证的方法,提出“舍生而取义”的中心论点;然后运用对比论证,分别从“所欲”“所恶”两方面进行正反论述。因此本项中“运用比喻论证,分别从‘所欲’‘所恶’两方面论述”错误;

故选A。

19.本题考查学生对句子翻译能力。直译为主,意译为辅。翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:

(1)如使:假如,假使;甚:超过;则:那么;辟:同“避”,躲避;为:做;

(2)则:就;若:如;身:生命。

【点睛】参考译文:

【甲】 鱼是我所想要的,熊掌也是我所想要的,如果这两种东西不能同时得到,那么我就只好放弃鱼而选取熊掌了。生命是我所想要的,道义也是我所想要的,如果这两样东西不能同时都具有的话,那么我就只好牺牲生命而选取道义了。生命是我所想要的,但我所想要的还有比生命更重要的东西,所以我不做苟且偷生的事。死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有超过死亡的事,因此有的灾祸我也不躲避。如果人们所想要的东西没有能比生命更重要的,那么凡是能够用来求得生存的手段,哪一样不可以采用呢?如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是可以躲避祸患的办法什么不可以做呢?采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用某种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。由此可见,他们所想要的有比生命更宝贵的东西(那就是“义”);他们所厌恶的,有比死亡更严重的事(那就是“不义”)。不仅贤人有这种本性,人人都有,只不过贤能的人不丧失罢了。

【乙】 墨子说:“一切事物没有比正义更可贵的。(如果)现在对某人说:‘给你帽子和鞋子,然后斩断你的手足,你愿不愿意做(这件事)呢?这人一定不愿意。为什么?就因为帽子和鞋子比不上手足可贵。又说:‘给你天下,然后把你杀死,你愿不愿意做(这件事)呢?’一定不愿意。为什么?就因天下比不上生命可贵。(可是)为了争论一句话而互相厮杀,这就是把正义看得比生命更为可贵啊!所以说:一切事物没有比正义更可贵的。”

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、诗歌鉴赏

(2020·贵州黔东南·统考中考真题)阅读下面这首诗,完成下列小题。

次北固山下

王湾

客路青山外,行舟绿水前。潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。乡书何处达?归雁洛阳边。

1.诗题“次北固山下”中的“次”的意思是______。

2.请你展开想象,用生动形象的语言描绘“潮平两岸阔,风正一帆悬”所展现的画面。

3.“海日生残夜,江春入旧年”一联中的“生”和“入”用得精妙,请结合诗意简要赏析其妙处?

(2021·贵州黔东南·统考中考真题)阅读《南乡子 登京口北固亭有怀》,完成小题。

南乡子 登京口北固亭有怀

辛弃疾

何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。

4.题目《南乡子 登京口北固亭有怀》中的“有怀”的意思是______________。

5.运用典故是这首词的一大特色,作者在用典中提到了哪三位历史人物?

6.这是一首怀古咏志之作,作者采用三问三答来结构全篇,你从这三问三答中读出作者怎样的情感?

7.(2022·贵州黔东南·统考中考真题)阅读下面这首诗,完成文后小题。

卖炭翁

白居易

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

(1)这首叙事诗中直接表达诗人对卖炭翁情感态度的词语是______。

(2)诗经《蒹葭》中“蒹葭苍苍,白露为霜”一句的“苍苍”意思为“茂盛的样子”,有同学据此推断出“两鬓苍苍十指黑”中“苍苍”描写的是卖炭翁头发长得茂密。你是怎么理解的?谈谈你的看法。

(3)下面是根据本诗部分内容改编的微剧本片段。请根据题目要求,在横线处补充内容。

剧本 题目

日已高,市南门外。这时“得得”的马蹄声由远及近,卖炭翁挣扎着起身,揉了揉昏花的双眼。 卖炭翁:(不安、疑惑、欣喜)这来的是谁?(马蹄声渐近) 卖炭翁:(恐惧、害怕)啊!怎么是他们! 黄衣使者:( ① )皇上命我等来征收你的炭! 白衫儿:(得意洋洋地拿出半匹红纱一丈绫,系在牛角上)喏,给你的炭钱。 卖炭翁:(无奈绝望地瘫倒在地、眼角流下泪水) ② 牛角上的那抹红绫,在风雪中舞动,在白雪的映照下特别的鲜红。 (1)根据情景,在①______处填一个描写黄衣使者神态的词语。 (2)根据情景,在②______处填补人物对白

二、对比阅读

(2020·贵州黔东南·统考中考真题)阅读下面甲、乙两则文言文选段,按要求完成下列小题。

[甲]亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,①愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙猥自枉屈三顾臣于草庐之中咨臣以当世之事由是感激遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

(诸葛亮《出师表》)

[乙]亮躬耕陇亩①,好为《梁父吟》②。身长八尺,②每自比于管仲、乐毅③,时人莫之许也。惟博陵④崔州平,颍川⑤徐庶元直与亮友善,谓为信然。时先主⑥屯新野。徐庶见先主,先主器之,谓先主曰:“诸葛孔明者,卧龙⑦也,将军岂愿见之乎?”先主曰:“君与俱来。”庶曰:“此人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”

由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。

因屏人曰:“汉室倾颓,奸臣窃命,主上蒙尘⑧。孤不度德量力,欲信大义于天下,而智术浅短,遂用猖蹶⑨,至于今日。然志犹未已,君谓计将安出?”

(陈寿《隆中对》节选)

[注释]①陇亩:田地。②《梁父吟》:又作《梁甫吟》,古歌曲名。③管仲、乐毅:管仲,名夷吾,春秋时齐桓公的国相。乐毅,战国时燕昭王的名将。④博陵:东汉郡名,现河北蠡县一带。⑤颍川:东汉郡名,包括现河南中部一些地区。⑥先主:指刘备。⑦卧龙:这里比喻潜居而未显达的有才能的人。⑧蒙尘:蒙受风尘,专指皇帝遭难出奔。⑨猖蹶:这里是失败之意。

8.下列句中加点字的意义和用法的判断,不正确的一组是( )

A.躬耕于南阳(介词,在)

B.先主遂诣亮(连词,就)

C.此悉贞良死节之臣(形容词,熟悉)

D.将军宜枉驾顾之(动词,拜访)

9.对文中画波浪线句子断句正确的一项是( )

A.先帝/不以臣卑鄙猥自枉屈三顾/臣于草庐之中/咨臣以当世之事由/是感激遂许先帝/以驱驰。

B.先帝不以臣卑鄙/猥自枉屈/三顾臣于草庐之中/咨臣以当世之事/由是感激/遂许先帝以驱驰。

C.先帝/不以臣卑鄙猥自枉屈三顾臣/于草庐之中咨臣/以当世之事由/是感激/遂许/先帝以驱驰。

D.先帝不以臣/卑鄙猥自枉屈三顾臣/于草庐之中咨臣/以当世之事/由是感激/遂许先帝以驱驰。

10.对选文内容的理解分析有误的一项是( )

A.甲文中“后汉所以倾颓”与乙文中“汉室倾颓”所指内容一致,都是指东汉的崩溃、衰败。

B.甲文的语言最显著特点是率直质朴,表现恳切忠贞的感情,全文读起来情真意切、感人肺腑。

C.乙文中“卧龙”一词选用精当,简练而传神地比喻诸葛亮才能出众,对人物描写起渲染烘托作用。

D.从甲文所选内容来看,主要写了诸葛亮结合当时形势向后主提出“广开言路、严明赏罚”两条建议。

11.将[甲][乙]两个文段中画横线句子翻译成现代汉语。

①愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

②每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也。

(2021·贵州黔东南·统考中考真题)阅读下面甲、乙两则文言文选段,按要求完成小题。

【甲】

余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请或遇其叱咄色逾恭礼逾至不敢出一言以复俟其欣悦则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

(节选自宋濂《送东阳马生序》)

【乙】

金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。其诗以养父母、收族①为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗立就,其文理②皆有可观者。邑人奇之,稍稍③宾客其父,或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒④于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:“泯然⑤众人矣。”

(选自王安石《伤仲永》)

【注释】①收族:和同一宗族的人搞好关系。②文理:文采和道理。③稍稍:渐渐。④环谒:四处拜访。⑤泯然:消失的样子。

12.下列句中加点字的意义和用法的判断,不正确的一组是( )

A.以是人多以书假余(介词,因为) B.尝趋百里外(动词,快步走)

C.未尝识书具(副词,曾经) D.日扳仲永环谒于邑人(动词,同“攀”,牵)

13.对文中画波浪线句子断句正确的一项是( )

A.俯身倾耳/以请或遇其叱咄/色逾恭/礼逾至/不敢出一言以复/俟其欣悦/则又请焉。

B.俯身倾耳以请/或遇其叱咄色/逾恭/礼逾至/不敢出一言以复/俟其欣悦/则又请焉。

C.俯身倾耳以请/或遇其叱咄/色逾恭/礼逾至/不敢出一言以复/俟其欣悦/则又请焉。

D.俯身倾耳/以请/或遇其叱咄色/逾恭/礼逾至/不敢出一言以复/俟其欣悦/则又请焉。

14.对选文内容的理解、分析、概括及运用有误的一项是( )

A.【甲】文“余幼时即嗜学”一句中的“嗜”指特别的爱好,暗含着学习成癖、欲罢不能之意。

B.【甲】文中的“我”是一个勤奋、好学、恭敬虔诚的人;【乙】文中的方仲永是一个少时天资过人,才华横溢,长大后平庸无奇的人。

C.对联“五岁作诗弱冠渐平庸,谁之过?天资为赐后天须勤奋,学为先”体现了【乙】文的主旨。

D.你要写一篇谈学习的演讲稿,【甲】【乙】两文的事例均可作为支撑“学习促进我成才”这一观点的正面材料。

15.将【甲】【乙】两个文段中画横线句子翻译成现代汉语。

①尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。

②自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

(2022·贵州黔东南·统考中考真题)阅读下面甲、乙两则文言文选段。按要求完成下面小题。

【甲】鱼我所欲也熊掌亦我所欲也二者不可得兼舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(节选自《鱼我所欲也》)

【乙】子墨子曰:“万事莫贵于义。今谓人曰:‘予①子②冠履③而断子之手足,子为④之乎?’必不为,何故?则冠履不若手足之贵也。又曰:‘予子天下而杀子之身,子为之乎?’必不为,何故?则天下不若身之贵也。争一言⑤以相杀,是贵义于其身也。故曰:万事莫贵于义也。”

(节选自《墨子·贵义》)

【注释】①予:给,送。②子:你。③冠履:鞋子和帽子。④为:愿意。⑤一言:一句话,即关系到正义与非正义的一句话。

16.下列每组句子中,加点字的意思完全相同的一项是( )

A.舍生而取义者 万事皆贵于义也

B.故不为苟得也 何故

C.非独贤者有是心也 是贵义于其身也

D.人皆有之 断子之手足

17.对文中画波浪线句子断句正确的一项是( )

A.鱼我/所欲也熊掌/亦我/所欲也二者/不可得兼/舍鱼而取熊掌者也。

B.鱼我/所欲也/熊掌亦我/所欲也/二者不可得/兼舍鱼而取熊掌者也。

C.鱼/我所欲也/熊掌/亦我所欲也/二者不可得兼/舍鱼而取熊掌者也。

D.鱼/我所欲也熊掌/亦我所欲也二者/不可得/兼舍鱼而取/熊掌者也。

18.对选文内容的理解、分析、概括有误的一项是( )

A.甲文在引出“舍生而取义”的论点后,运用比喻论证,分别从“所欲”“所恶”两方面论述。

B.甲文孟子认为每个人都有“是心”,相对于“贤者”来说,普通人容易丧失。

C.乙文论证的中心观点是“万事莫贵于义”。

D.甲、乙两文都是关于“义”与“利”的论述,都阐明了“义”的重要性。

19.将甲、乙两个文段中画横线的句子翻译成现代汉语。

①使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

②则天下不若身之贵也。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.停宿 2.示例:春潮上涨,江水与两岸齐平,江面更显宽阔;船行江中,春风吹拂,船帆高挂,船行平稳而轻快。 3.“生”和“入”都采用了拟人手法,将“日”和“春"人格化,赋予它们人的意志和情思,在描述自然的时序更替中,景中含情,景中寓理,给人积极、乐观向上的力量。

【解析】1.考查对诗歌词语的理解。理解词语要结合整个句子或者整首诗歌的意思来理解,“次北固山下”这是诗人在一年冬末春初时,由楚入吴,在沿江东行途中泊舟于江苏镇江北固山下时有感而作的。次:停宿的意思。

2.描述诗歌画面,要先把诗歌的语言转换为一般的口语,把古诗换成现代白话文。然后再对其进行润色和加工,用优美的言辞将其叙述出来就可以了。语言一定要生动,不能仅仅是翻译,要进行合理的想象,用优美的语言,描绘出动人的意境。如,春潮涌涨,江水浩渺,放眼望去,与江岸齐平,两岸更显宽阔,风势正顺,白帆高高扬起,船行更加迅疾。

3.此题考查了学生炼字的能力。做此题首先要了解古诗内容,在此基础上对关键字做出赏析,赏析时要把字放在语言环境中,“海日生残夜,江春入旧年”意思是:当残夜还未消退之时,一轮红日已从海上升起;当旧年尚未逝去,江上已呈露春意。“日生残夜”、“春入旧年”,都表示时序的交替,这两句炼字炼句也极见功夫。作者从炼意着眼,把“日”与“春”作为新生的美好事物的象征,提到主语的位置而加以强调,并且用“生”字“入”字使之拟人化,赋予它们以人的意志和情思。妙在作者无意说理,却在描写景物、节令之中,蕴含着一种自然的理趣。海日生于残夜,将驱尽黑暗;江春,那江上景物所表现的“春意”,闯入旧年,将赶走严冬。不仅写景逼真,叙事确切,而且表现出具有普遍意义的生活真理,给人以乐观、积极、向上的艺术鼓舞力量。

4.有感而发、有感想。 5.曹操或曹孟德;刘备或刘玄德;孙权或孙仲谋。 6.读出了作者渴望建功立业(收复失地)的壮志;同时也暗含年华老去、报国无门的愤懑;以及对统治者偏安江南、不思复国的慨叹

【分析】4.题目《南乡子 登京口北固亭有怀》中,“南乡子”为词牌名,“登京口北固亭有怀”为题目名。“登京口北固亭”表示的是地点和事件;“有怀”是心里有感想,有感而发。

5.本题考查理解能力。运用典故是借助一些历史人物、神话传说、寓言故事等来表达自己的某种愿望或情感。典故用得适当可以收到很好的修辞效果,显得既典雅风趣又含蓄有致,可以使语言更加精练,言简意赅,辞近旨远。

“年少万兜鍪,坐断东南战未休”意为:当年孙权在青年时代,已带领了千军万马他能占据东南,坚持抗战,没有向敌人低头和屈服过。据历史记载:孙权十九岁继父兄之业统治江东,西征黄祖,北拒曹操,独据一方。赤壁之战大破曹兵,年方二十七岁。故此句引用的是“孙权”的典故;

“天下英雄谁敌手?曹刘”意为:天下英雄谁是孙权的敌手呢?只有曹操和刘备而已。据《三国志·蜀书·先主传》记载:曹操曾对刘备说:“今天下英雄,惟使君(刘备)与操耳。”辛弃疾便借用这段故事,把曹操和刘备请来给孙权当配角,说天下英雄只有曹操、刘备才堪与孙权争胜。引用的是“曹操和刘备”的典故;

“生子当如孙仲谋”意为:生子当如孙仲谋。引用《三国志·吴主(孙权)传》注:曹操尝试与孙权对垒,“见舟船、器仗、队伍整肃,叹曰:‘生子当如孙仲谋,刘景升(即刘表,字景升)儿子若豚犬(猪狗)耳。’”暗讽今天的朝廷不如能与曹操刘备抗衡的东吴,今天的皇帝也不如孙权。是曹操和孙权的典故。

综上分析概括作答即可。

6.本题考查理解分析能力。

从“何处望神州?满眼风光北固楼”什么地方可以看见中原呢?在北固楼上,满眼都是美好的风光。可读出了作者渴望建功立业(收复失地)的壮志;

“千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流”句知,诗中暗含年华老去、报国无门的愤懑;

从“生子当如孙仲谋”可看出作者盼望有像孙权一样的领导者,表达他对统治者偏安江南、不思复国的慨叹。

【点睛】参考译文:

什么地方可以看见中原呢?在北固楼上,满眼都是美好的风光。从古到今,有多少国家兴亡大事呢?不知道,年代太长了。只有长江的水滚滚东流,永远也流不尽。

当年孙权在青年时代,已带领了千军万马,他能占据东南,坚持抗战,没有向敌人低头和屈服过。天下英雄谁是孙权的敌手呢?只有曹操和刘备而已。这样也就难怪曹操说:“生子当如孙仲谋。”

7.(1)可怜

(2)我不同意这个看法(或理解)。此处是“苍苍”意思是:灰白色,形容鬓发花白。

(3) 示例:趾高气扬 示例:我的炭呀!我的命好苦呀!

【详解】(1)本题考查感情理解。

《卖炭翁》以个别事例来表现普遍状况,描写了一个烧木炭的老人谋生的困苦,通过卖炭翁的遭遇,深刻地揭露了“宫市”的腐败本质,对统治者掠夺人民的罪行给予了有力的鞭挞与抨击,讽刺了当时腐败的社会现实,表达了作者对下层劳动人民的深切同情。

根据题干“直接表达诗人对卖炭翁情感态度的词语”的提示,找到“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”,可提炼出“可怜”。

(2)本题考查词语理解。

“苍苍”有三种意思:1.灰白色:两鬓~。2.形容茂盛的样子:郁郁~。3.深青色:天~,野茫茫。

根据“卖炭翁”中的“翁”是指年老的男子,结合“两鬓”语境,可知,“苍苍”应是“灰白色”之意,形容鬓发花白。

(3)本题考查补写。

(1)根据“翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北”的意思:那得意忘形的骑着两匹马的人是谁啊?是皇宫内的太监和太监的手下。太监手里拿着文书,嘴里却说是皇帝的命令,吆喝着牛朝皇宫拉去。黄衣使者神态应是“趾高气扬”或

“颐指气使”等。

(2)根据“一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得”的意思:一车的炭,一千多斤,太监差役们硬是要赶着走,老翁是百般不舍,但又无可奈何。此处应表现卖炭翁百般不舍,但又无可奈何的感情。

示例:一千多斤炭呀,你们就给这么点?

8.C 9.B 10.D 11.①希望陛下亲近他们,信任他们,那么汉朝的兴隆,就(可以)指日可待了。

②(诸葛亮)常常把自己比作管仲、乐毅,当时的人们并不承认这件事。

【解析】8.考查文言词语的理解能力。解答本题,重点在于文言词语的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。

A. 句意:在南阳务农亲耕 于:介词,在;

B. 句意:先帝就去拜访诸葛亮 遂:连词,就;

C. 句意:这些人都是忠贞诚实、能够以死报国的忠臣 悉:副词,都;

D. 句意:将军您应该屈尊亲自去拜访他 顾:动词,拜访;

故选C。

9.考查文言文断句。解答此类试题,要在整体感知文章内容的基础上,先对句子作简单翻译,初步了解大意,然后根据句子的意思和古文句法进行句读;同时利用虚词来辅助句读。句读时要注意古汉语的语法和句式,句读不能出现“破句”的现象。本题可根据句意来句读:先帝不因为我身份卑微、见识短浅,而委屈自己,三次去我的茅庐拜访我。征询我对时局大事的意见,由此使我感动奋发,答应为先帝奔走效劳。结合“由是”“遂”两个句首连词,可断句为:先帝不以臣卑鄙/猥自枉屈/三顾臣于草庐之中/咨臣以当世之事/由是感激/遂许先帝以驱驰。

10.D选项理解概括不正确。从甲文所选内容“亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也”来看,诸葛亮是结合历史向后主提出“亲贤远佞”建议。故选D。

11.本题考查文言句子翻译。作答此题,要遵循“字字有落实,直译意译相结合,以直译为主”的原则。注意特殊句式及词类活用。①句中,愿,希望;隆,兴隆;计日而待,指日可待。②句中,每,每每,常常;莫之许,即“莫许之”,不承认这件事,宾语前置。省略主语“诸葛亮”,译时可补上。

【点睛】参考译文

[甲]亲近贤臣,疏远小人,这是西汉兴盛的原因;亲近小人,疏远贤臣,这是东汉衰败的原因。先帝在世的时候,每逢跟我谈论这些事情,没有一次不对桓、灵二帝的做法感到痛心遗憾的。侍中、尚书、长史、参军,这些人都是忠贞诚实、能够以死报国的忠臣,希望陛下亲近他们,信任他们,那么汉朝的兴隆,就(可以)指日可待了。

我本来是平民百姓,在南阳务农亲耕,只想在乱世中苟且保全性命,不奢求在诸侯之中扬名显身。先帝不因为我身份卑微、见识短浅,而委屈自己,三次去我的茅庐拜访我。征询我对时局大事的意见,由此使我感动奋发,答应为先帝奔走效劳。后来遇到兵败,在兵败的时候接受任务,在危机患难之间奉行使命,那时以来已经有二十一年了。

[乙] 诸葛亮亲自在田地中耕种,喜爱吟唱《梁父吟》,他身高八尺,常常把自己比作管仲、乐毅,当时的人们并不承认这件事。只有博陵的崔州平,颍川的徐庶与诸葛亮关系甚好,说确实是这样。适逢先帝刘备驻扎在新野。徐庶拜见刘备,刘备很器重他,徐庶对刘备说:“诸葛孔明这个人,是人间卧伏着的龙啊,将军可愿意见他?”刘备说:“您和他一起来吧。”徐庶说:“这个人只能您去他那里拜访,不可以委屈他,将军您应该屈尊亲自去拜访他。”

因此先帝就去拜访诸葛亮,总共去了三次,才见到诸葛亮。

于是刘备叫旁边的人退下,说:“汉室的统治崩溃,奸邪的臣子盗用政令,皇上蒙受风尘遭难出奔。我不能衡量自己的德行能否服人,估计自己的力量能否胜任,想要为天下人伸张大义,然而我才智与谋略短浅,就因此失败,弄到今天这个局面。但是我的志向到现在还没有罢休,您认为该采取怎样的办法呢?”

12.A 13.C 14.D 15.①(我)曾经跑到百里以外捧着经书向同乡有道德学问的前辈请教。

②从此,(大家)指定物品让他作诗,(他能)立即完成,诗的文采和道理都有值得看的地方。

【分析】12.考查对文言词语的意义和用法的理解。A.“以是人多以书假余”意思是:因此人们大多肯将书借给我。“以是”是“连词,因为这样,因此”的意思,不是“介词,因为”。故选A。

13.考查文言文语句的句读。解答此类试题,要在整体感知文章内容的基础上,先对句子作简单翻译,初步了解大意,然后根据句子的意思和古文句法进行句读;同时利用虚词来辅助句读。语句“俯身倾耳以请或遇其叱咄色逾恭礼逾至不敢出一言以复俟其欣悦则又请焉”的意思是:(我)低身侧耳向他请教;有时遭到他的训斥,表情更为恭敬,礼貌更为周到,不敢答复一句话;等到他高兴时,就又向他请教。据此,正确的句读是:俯身倾耳以请/或遇其叱咄/色逾恭/礼逾至/不敢出一言以复/俟其欣悦/则又请焉。故选C。

14.考查对文章内容的理解、分析、概括及运用。【乙】文讲述了一个江西金溪人名叫“方仲永”的神童因后天父亲不让他学习和被父亲当作造钱工具而沦落到一个普通人的故事。这个事例可作为支撑“学习促进我成才”这一观点的反面材料,不是“下面材料”。故选D。

15.本题考查翻译文言语句的能力。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式。尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。翻译时要做到“信、达、雅”。

(1)句中的“尝(曾经)、趋(快步走)、先达(在道德学问上有名望的前辈)、执(拿)、叩问(询问)”几个词是重点词语。

(2)句中的“自是(从此)、就(完成)、文(文采)、理(道理)”几个词是重点词语。

【点睛】参考译文:

【甲】我年幼时就爱学习。因为家中贫穷,无法得到书来看,常向藏书的人家求借,亲手抄录,约定日期送还。天气酷寒时,砚池中的水冻成了坚冰,手指不能屈伸,我仍不放松读书。抄写完后,赶快送还人家,不敢稍稍超过约定的期限。因此人们大多肯将书借给我,我因而能够看各种各样的书。已经成年之后,更加仰慕圣贤的学说,又苦于不能与学识渊博的老师和名人交往,曾快步走到百里之外,手拿着经书向同乡前辈求教。前辈德高望重,门人学生挤满了他的房间,他的言辞和态度从未稍有委婉。我站着陪侍在他左右,提出疑难,询问道理,低身侧耳向他请教;有时遭到他的训斥,表情更为恭敬,礼貌更为周到,不敢答复一句话;等到他高兴时,就又向他请教。所以我虽然愚钝,最终还是得到不少教益。

【乙】金溪县有个百姓叫方仲永,祖祖辈辈以耕种为生。仲永出生五年,还没有见过书写工具,忽然有一天仲永哭着索要这些东西。他的父亲对此感到惊奇,就向邻居借书写工具来给他。仲永立刻写了四句诗,并且题上自己的名字。他的诗以赡养父母,团结族人为主旨,传给全乡的秀才观赏。从此,指定事物让他作诗就能立刻完成,并且诗的文采和道理都有值得欣赏的地方。同县的人们对此都感到非常惊奇,渐渐地都以宾客之礼对待他的父亲,有的人花钱求取仲永的诗。方仲永父亲认为这样有利可图,每天牵着方仲永四处拜访同县的人,不让他学习。

我听到这件事很久了。明道年间,我跟随先父回到家乡,在舅舅家见到他,他已经十二三岁了。我叫他作诗,写出来的诗已经不能与从前的名声相称。又过了七年,我从扬州回到老家金溪,再次到舅舅家去,问起方仲永的情况,他说:“方仲永已经完全如同常人了。”

16.C 17.C 18.A 19.①如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是可以躲避祸患的办法有什么不可以做呢?

②就因天下比不上生命可贵。

【解析】16.本题考查一词多义。要根据具体的语境来分析辨别词义。

A.义:名词,道义/名词,正义;

B.故:连词,所以/名词,缘故;

C.是:代词,这/代词,这;

D.之:代词,这种(本性)/助词,的;

故选C。

17.本题考查文言文断句。要根据句意及结构来分析划分停顿。

句意:鱼是我所想要的,熊掌也是我所想要的,如果这两种东西不能同时得到,那么我就只好放弃鱼而选取熊掌了。“鱼”“我所欲也”是比喻之一,分为主谓两部分;“熊掌”“亦我所欲也”是比喻之二,分为主谓两部分;“二者不可得兼”是假设,“舍鱼而取熊掌者也”是结论。据此可断为:鱼/我所欲也/熊掌/亦我所欲也/二者不可得兼/舍鱼而取熊掌者也。

故选C。

18.本题考查文章内容的理解、分析和概括。

A.甲文开头,从人们常见的欲望谈起,从鱼和熊掌不可得兼,运用比喻论证和类比论证的方法,提出“舍生而取义”的中心论点;然后运用对比论证,分别从“所欲”“所恶”两方面进行正反论述。因此本项中“运用比喻论证,分别从‘所欲’‘所恶’两方面论述”错误;

故选A。

19.本题考查学生对句子翻译能力。直译为主,意译为辅。翻译句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。重点词有:

(1)如使:假如,假使;甚:超过;则:那么;辟:同“避”,躲避;为:做;

(2)则:就;若:如;身:生命。

【点睛】参考译文:

【甲】 鱼是我所想要的,熊掌也是我所想要的,如果这两种东西不能同时得到,那么我就只好放弃鱼而选取熊掌了。生命是我所想要的,道义也是我所想要的,如果这两样东西不能同时都具有的话,那么我就只好牺牲生命而选取道义了。生命是我所想要的,但我所想要的还有比生命更重要的东西,所以我不做苟且偷生的事。死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有超过死亡的事,因此有的灾祸我也不躲避。如果人们所想要的东西没有能比生命更重要的,那么凡是能够用来求得生存的手段,哪一样不可以采用呢?如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是可以躲避祸患的办法什么不可以做呢?采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用某种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。由此可见,他们所想要的有比生命更宝贵的东西(那就是“义”);他们所厌恶的,有比死亡更严重的事(那就是“不义”)。不仅贤人有这种本性,人人都有,只不过贤能的人不丧失罢了。

【乙】 墨子说:“一切事物没有比正义更可贵的。(如果)现在对某人说:‘给你帽子和鞋子,然后斩断你的手足,你愿不愿意做(这件事)呢?这人一定不愿意。为什么?就因为帽子和鞋子比不上手足可贵。又说:‘给你天下,然后把你杀死,你愿不愿意做(这件事)呢?’一定不愿意。为什么?就因天下比不上生命可贵。(可是)为了争论一句话而互相厮杀,这就是把正义看得比生命更为可贵啊!所以说:一切事物没有比正义更可贵的。”

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录