高考二轮复习专题突破:3-1 ATP和酶(课件共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 高考二轮复习专题突破:3-1 ATP和酶(课件共37张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-02-24 20:21:33 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

3-1 ATP和酶

高考二轮复习专题突破

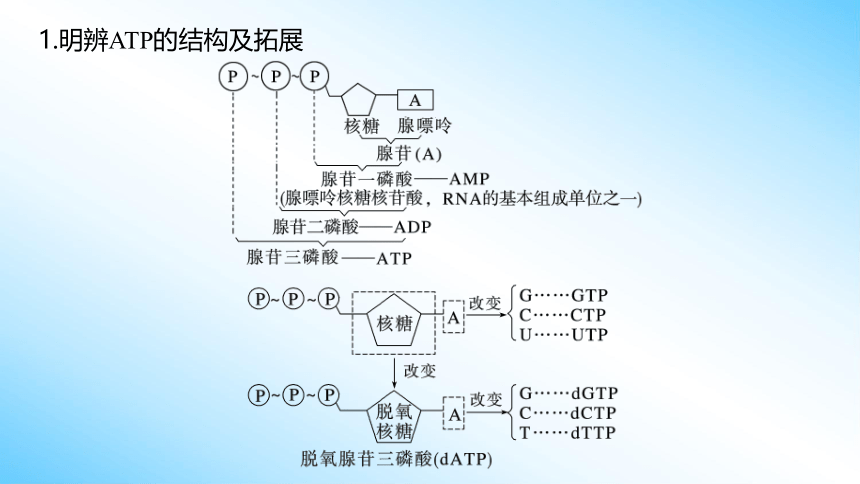

1.明辨ATP的结构及拓展

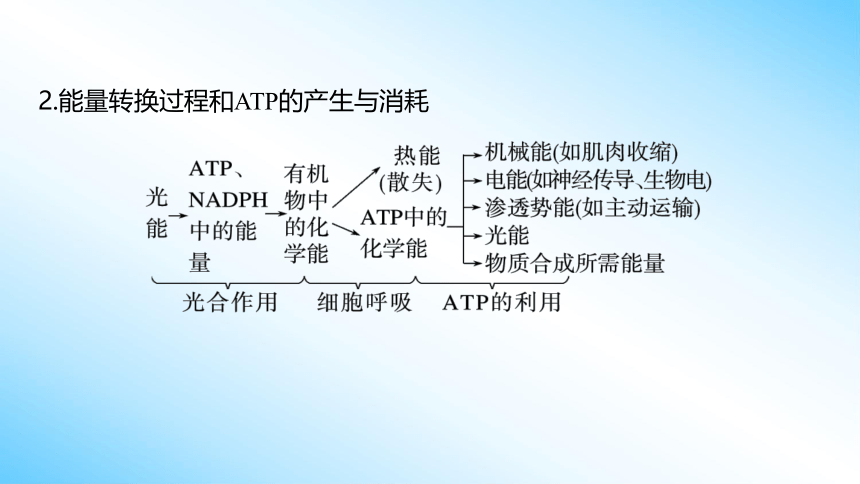

2.能量转换过程和ATP的产生与消耗

转化场所 产生或消耗ATP的生理过程

细胞膜 消耗ATP:主动运输、胞吞、胞吐

细胞质基质 产生ATP:细胞呼吸第一阶段

叶绿体 产生ATP:光反应

消耗ATP:暗反应和自身DNA复制等

线粒体 产生ATP:有氧呼吸第二、三阶段

消耗ATP:自身DNA复制等

核糖体 消耗ATP:蛋白质的合成

细胞核 消耗ATP:DNA复制、转录等

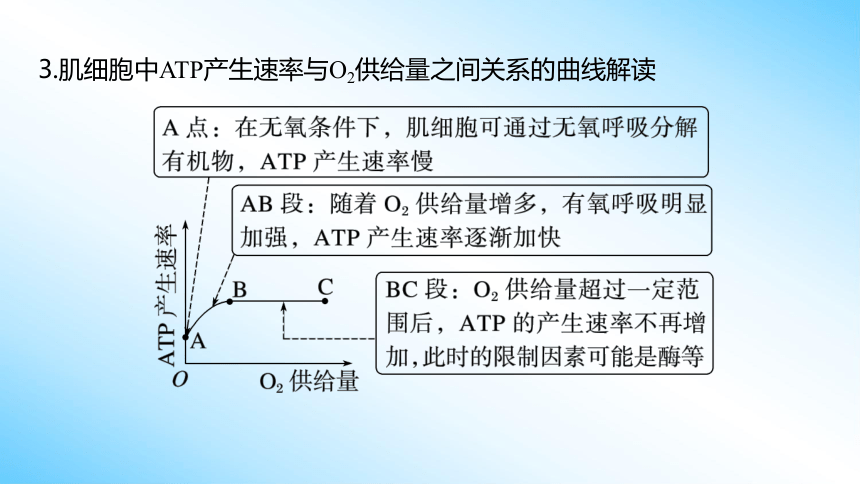

3.肌细胞中ATP产生速率与O2供给量之间关系的曲线解读

特别提醒

(1)当横坐标表示呼吸作用强度时,ATP产生速率的变化曲线应该从原点开始。

(2)哺乳动物成熟的红细胞中,ATP的产生速率几乎与O2供给量无关。

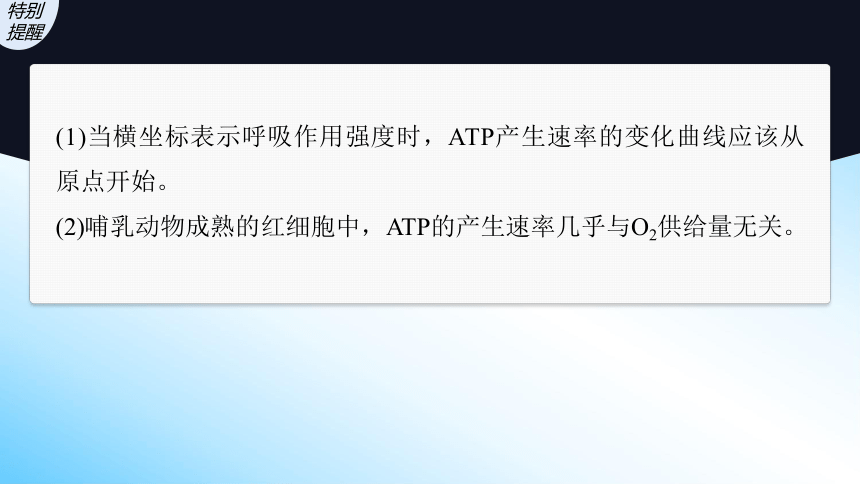

4.读懂酶的3类曲线

(1)酶的作用原理

酶能降低化学反应的活化能(如图所示)。

①表示无酶催化时反应进行需要的活化能是ac段。

②表示有酶催化时反应进行所需要的活化能是bc段。

③酶降低的活化能是ab段。

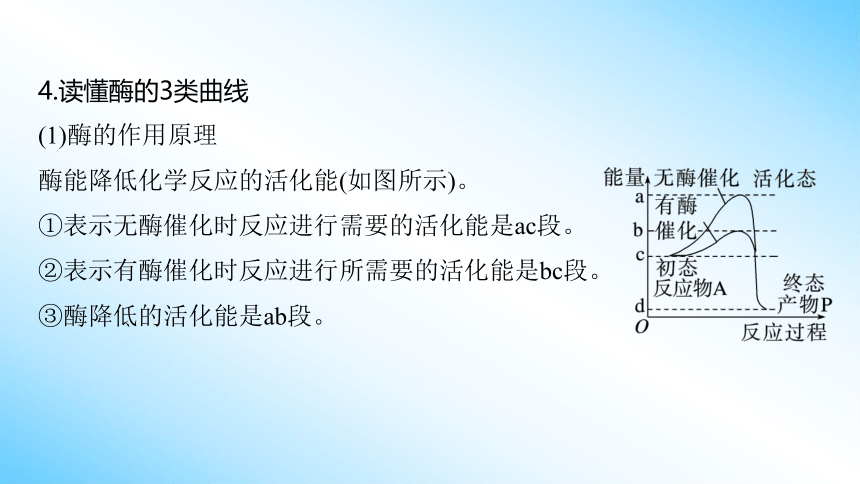

(2)酶的作用特性

①图1中加酶的曲线和加无机催化剂的曲线比较,说明酶具有高效性,而与不加催化剂的曲线比较只能说明酶具有催化作用。

②图2中两曲线比较说明酶具有专一性。

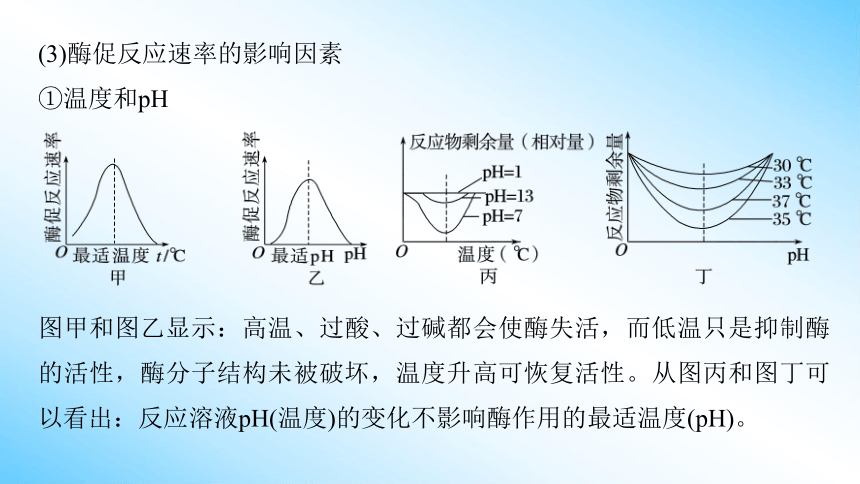

(3)酶促反应速率的影响因素

①温度和pH

图甲和图乙显示:高温、过酸、过碱都会使酶失活,而低温只是抑制酶的活性,酶分子结构未被破坏,温度升高可恢复活性。从图丙和图丁可以看出:反应溶液pH(温度)的变化不影响酶作用的最适温度(pH)。

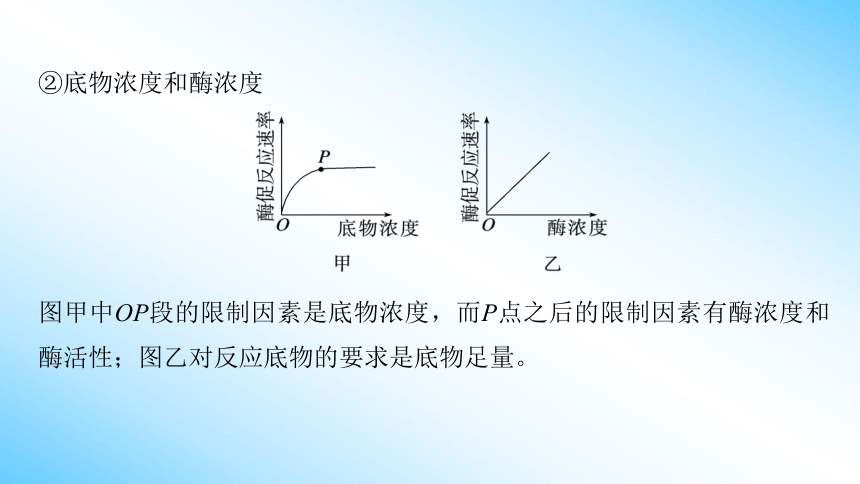

②底物浓度和酶浓度

图甲中OP段的限制因素是底物浓度,而P点之后的限制因素有酶浓度和酶活性;图乙对反应底物的要求是底物足量。

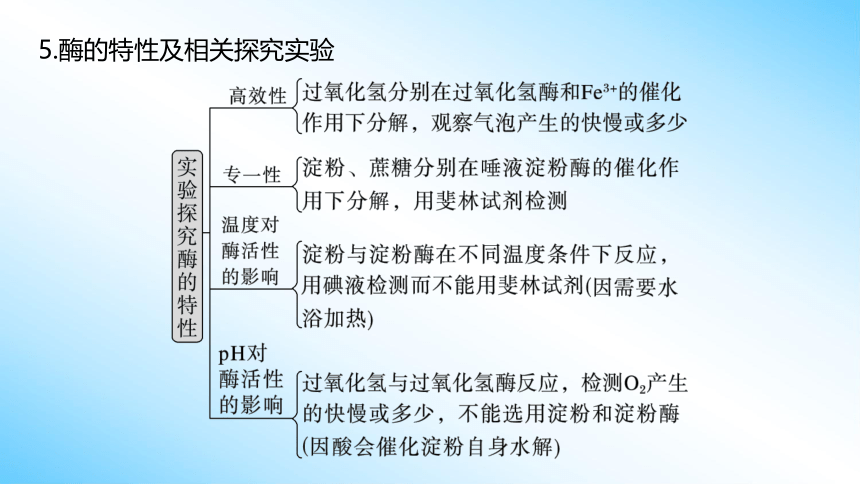

5.酶的特性及相关探究实验

6.蛋白酶对蛋白质的水解实验

检验蛋白酶对蛋白质的水解时应选用蛋白块,通过观察其消失情况得出结论,因蛋白酶本身也是蛋白质,不能选用双缩脲试剂鉴定。

1.(经典高考题)下列生命活动中不需要ATP提供能量的是

A.叶肉细胞合成的糖运输到果实

B.吞噬细胞吞噬病原体的过程

C.淀粉酶催化淀粉水解为葡萄糖

D.细胞中由氨基酸合成新的肽链

√

叶肉细胞合成的糖运输到果实是主动运输过程,需要消耗ATP提供的能量,故A不符合题意;

吞噬细胞吞噬病原体的过程是胞吞,需要消耗ATP提供的能量,故B不符合题意;

淀粉酶催化淀粉水解为葡萄糖,不需要消耗ATP提供的能量,故C符合题意;

细胞中由氨基酸合成新的肽链,需要消耗ATP提供的能量,故D不符合题意。

2.(2022·全国乙,4)某种酶P由RNA和蛋白质组成,可催化底物转化为相应的产物。为探究该酶不同组分催化反应所需的条件,某同学进行了下列5组实验(表中“+”表示有,“-”表示无)。

实验组 ① ② ③ ④ ⑤

底物 + + + + +

RNA组分 + + - + -

蛋白质组分 + - + - +

低浓度Mg2+ + + + - -

高浓度Mg2+ - - - + +

产物 + - - + -

根据实验结果可以得出的结论是

A.酶P必须在高浓度Mg2+条件下才具

有催化活性

B.蛋白质组分的催化活性随Mg2+浓度

升高而升高

C.在高浓度Mg2+条件下RNA组分具有

催化活性

D.在高浓度Mg2+条件下蛋白质组分具

有催化活性

√

实验组 ① ② ③ ④ ⑤

底物 + + + + +

RNA组分 + + - + -

蛋白质组分 + - + - +

低浓度Mg2+ + + + - -

高浓度Mg2+ - - - + +

产物 + - - + -

由①组可知,酶P在低浓度Mg2+条件下也有产物的生成,说明并非一定要在高浓度Mg2+条件下酶P才具有催化活性,A错误;

由第③组和第⑤组对比可知,只有蛋白质组分存在时,酶P在低浓度Mg2+和高浓度Mg2+的条件下均无产物的生成,说明在两种条件下蛋白质组分都没有催化活性,B错误;

由第④组和第⑤组对比可知,在高浓度Mg2+条件下,第④组有产物的生成,第⑤组没有产物的生成,说明RNA组分具有催化活性,蛋白质组分没有催化活性,C正确,D错误。

(1)某种酶的催化反应速率随温度和时间变化的趋势如图所示。据图分析,该酶可耐受一定的高温,在t1时,该酶催化反应速率随温度升高而增大,不同温度下,该酶达到最大催化反应速率时所需时间不同(2021·海南,11)( )

判断正误

√

(2)加热也能使碱性蛋白酶失活,如图所示,则加热导致碱性蛋白酶构象改变是不可逆的(2022·湖南,3)( )

判断正误

×

(3)腺苷三磷酸分子在水解酶的作用下不断地合成和水解,从而成为细胞中吸能反应和放能反应的纽带(2022·浙江,3)( )

×

(4)研究人员将32P标记的磷酸注入活的离体肝细胞,1~2 min后迅速分离得到细胞内的ATP。结果发现ATP的末端磷酸基团被32P标记,并测得ATP与注入的32P标记磷酸的放射性强度几乎一致。则32P标记的ATP水解产生的腺苷没有放射性(2021·海南,14)( )

判断正误

√

(5)某些蛋白质在蛋白激酶和蛋白磷酸酶的作用下,可在特定氨基酸位点发生磷酸化和去磷酸化,参与细胞信号传递,如图所示,因此作为能量“货币”的ATP能参与细胞信号传递(2021·湖南,5)( )

判断正误

√

(6)将A、B两种物质混合,T1时加入酶C,如图为最适温度下A、B浓度的变化曲线。则T2后B增加缓慢是酶活性降低导致的(2017·天津,3)

( )

判断正误

×

题组一 ATP的结构与功能

1.线粒体中的腺苷酸激酶(AK)可以将ATP分子末端的磷酸基团转移至腺苷一磷酸(AMP)上,使AMP磷酸化生成ADP,该过程需要Mg2+的参与。下列叙述错误的是

A.AK的作用结果是产生了1分子ADP

B.AMP除了可以合成ADP外,还能用于合成RNA

C.AK使AMP磷酸化的过程中伴随特殊化学键的断裂和形成

D.AK的作用过程说明了无机盐对维持细胞的生命活动有重要作用

√

1

2

3

4

5

6

AK可将ATP分子末端的磷酸基团转移至AMP上而形成ADP,其结果是产生2分子ADP,A错误;

AMP也叫腺嘌呤核糖核苷酸,是组成RNA的基本单位之一,B正确;

AK起作用时,ATP的1个特殊化学键断裂,AMP连接1个Pi形成1个特殊化学键,C正确;

AK作用过程离不开Mg2+的参与,说明无机盐对维持细胞和生物体的生命活动有重要作用,D正确。

1

2

3

4

5

6

2.(2022·全国高三专题练习)dATP是脱氧腺苷三磷酸的英文名称缩写,其结构式可简写成dA—P~P~P(该结构式中的dA表示脱氧腺苷)。下列关于dATP和ATP的叙述正确的是

A.dATP与ATP分子结构的主要区别是含氮碱基不同

B.ATP彻底水解后可形成3种有机物

C.ATP经过水解之后可以得到某种核酸的基本单位之一

D.一般来说动物细胞内生成ATP的场所主要在细胞质基质

√

1

2

3

4

5

6

ATP与dATP分子结构的主要区别是五碳糖不同,前者含的是核糖,后者含的是脱氧核糖,A错误;

dATP彻底水解后可形成脱氧核糖和腺嘌呤2种有机物(磷酸不是有机物),B错误;

ATP经过水解之后可以得到腺嘌呤核糖核苷酸,是构成RNA的基本单位之一,C正确;

ATP的合成可发生在线粒体、叶绿体、细胞质基质,所以,动物细胞内生成ATP的场所主要在线粒体和细胞质基质,D错误。

1

2

3

4

5

6

题组二 酶的本质、作用和特性

3.(2022·北京房山区高三模拟)如图为蔗糖酶作用机理示意图,甲表示蔗糖,乙表示麦芽糖。下列叙述正确的是

A.丙是果糖,丁是葡萄糖

B.图示过程能说明酶具有专一性和高效性

C.与甲结合的酶形状发生改变形成酶-底物复合物

D.1 g蔗糖酶使多少克蔗糖水解代表该酶活性的多少

√

1

2

3

4

5

6

蔗糖是二糖,在蔗糖酶作用下水解为葡

萄糖和果糖;麦芽糖是二糖,在麦芽糖

酶作用下水解为2分子葡萄糖。因此由图

可知,六边形即丙,代表葡萄糖;五边形即丁,代表果糖,A错误。

图中显示蔗糖在蔗糖酶作用下发生水解,而麦芽糖在蔗糖酶作用下无法水解,体现了酶的专一性,未体现高效性,B错误。

酶与底物结合时,结构会有所改变,形成酶-底物复合物,C正确。

酶活性可用在单位时间内产物生成量或底物消耗量表示,D错误。

1

2

3

4

5

6

4.(2022·恩施第一中学高三模拟)美国科学家在对四膜虫编码rRNA前体的DNA序列的研究中发现,一段DNA转录产物可以将mRNA切断加工,也能够在特定位点切断RNA,使得它失去活性。科学家将其命名为核酶。真核生物的mRNA 3′末端都有由100~200个A组成的Poly(A)尾。Poly(A)尾不是由DNA编码的,而是转录后的前mRNA以ATP为前体,由RNA末端腺苷酸转移酶,即Poly(A)聚合酶催化聚合到3′末端,如果不能及时合成Poly(A)尾巴,mRNA则不能在细胞质中被检测到。下列说法错误的是

A.核酶的化学本质是具有催化作用的蛋白质

B.核酶能降低化学反应的活化能

C.核酶能识别特定的核苷酸序列并断开磷酸二酯键

D.Poly(A)尾很可能用于增强mRNA的稳定性,避免受到核酶降解

√

1

2

3

4

5

6

由题意可知,核酶是基因转录的产物,化学本质是RNA,A错误;

核酶具有催化作用,能降低化学反应的活化能,B正确;

由题意可知,该酶能识别特定的核苷酸序列并断开磷酸二酯键,C正确;

Poly(A)尾可避免mRNA在细胞中受到核酶降解,增强mRNA的稳定性,D正确。

1

2

3

4

5

6

题组三 酶的影响因素及相关实验分析

5.除了温度和pH对酶活性有影响外,一些抑制剂也会降低酶的催化效果。图甲为酶作用机理及两种抑制剂影响酶活性的机理示意图,图乙为相同酶溶液在无抑制剂、添加不同抑制剂的条件下,酶促反应速率随底物浓度变化的曲线。下列说法不正确的是

1

2

3

4

5

6

A.图甲中非竞争性抑制剂降低酶活性的机理

与高温、低温对酶活性抑制的机理不同

B.根据图甲可推知,竞争性抑制剂与底物具

有类似结构,从而与底物竞争酶的活性

位点

C.图乙中底物浓度相对值大于15时,限制曲

线A酶促反应速率的主要因素是酶浓度

D.图乙中曲线B和曲线C分别是在酶中添加了

非竞争性抑制剂和竞争性抑制剂的结果

√

1

2

3

4

5

6

非竞争性抑制剂与酶活性位点以外的其他位点结合,通过改变酶的结构使酶的活性受到抑制,高温会使酶的空间结构破坏使酶的活性受到抑制,但低温只是抑制酶的活性,酶的空间结构没有被破坏,A正确;

竞争性抑制剂和底物能够争夺酶的同一活性部位,说明竞争性抑制剂与底物可能具有类似结构,B正确;

1

2

3

4

5

6

底物浓度相对值大于15时,曲线A中的酶促反应速率随着底物浓度的增加不再增加,表明此时底物浓度不再是限制酶促反应速率的因素,此后限制曲线A酶促反应速率的主要因素是酶浓度,C正确;

曲线B表示加入竞争性抑制剂时酶促反应速率随底物浓度变化的曲线,曲线C表示加入非竞争性抑制剂时酶促反应速率随底物浓度变化的曲线,D错误。

1

2

3

4

5

6

6.酶分子具有相应底物的活性中心,用于结合并催化底物反应。在37 ℃、适宜pH等条件下,用NaCl和CuSO4溶液,研究Cu2+、Cl-对唾液淀粉酶催化淀粉水解速率的影响,得到实验结果如图所示。已知Na+和 几

乎不影响该反应,下列相关分析正确的是

A.实验中的无关变量是无机盐溶液的种类

B.Q点条件下淀粉完全水解所需的时间较P

点的长

C.实验说明Cu2+能与淀粉竞争酶分子上的活性中心

D.若将温度提高至60 ℃,则三条曲线的最高点均上移

√

1

2

3

4

5

6

根据图示分析可知,无机盐溶液的种

类是该实验的自变量,A错误;

根据图示分析可知,Q点和P点的淀粉

水解速率相同,但Q点对应的淀粉溶液浓度更大,所以Q点条件下淀粉完全水解所需的时间比P点长,B正确;

1

2

3

4

5

6

根据图示分析可知,淀粉水解速率保

持相对稳定时,也就是唾液淀粉酶全

部充分参与催化反应时,甲组>乙组>

丙组,说明Cu2+会使唾液淀粉酶活性降低,是酶的抑制剂,但不一定能说明Cu2+能与淀粉竞争酶分子上的活性中心,也有可能是Cu2+改变了酶的空间结构,无法判断其抑制剂的类型,C错误;

唾液淀粉酶的最适温度是37 ℃左右,因此将温度提高至60 ℃,酶活性降低,则三条曲线的最高点均下移,D错误。

1

2

3

4

5

6

3-1 ATP和酶

高考二轮复习专题突破

1.明辨ATP的结构及拓展

2.能量转换过程和ATP的产生与消耗

转化场所 产生或消耗ATP的生理过程

细胞膜 消耗ATP:主动运输、胞吞、胞吐

细胞质基质 产生ATP:细胞呼吸第一阶段

叶绿体 产生ATP:光反应

消耗ATP:暗反应和自身DNA复制等

线粒体 产生ATP:有氧呼吸第二、三阶段

消耗ATP:自身DNA复制等

核糖体 消耗ATP:蛋白质的合成

细胞核 消耗ATP:DNA复制、转录等

3.肌细胞中ATP产生速率与O2供给量之间关系的曲线解读

特别提醒

(1)当横坐标表示呼吸作用强度时,ATP产生速率的变化曲线应该从原点开始。

(2)哺乳动物成熟的红细胞中,ATP的产生速率几乎与O2供给量无关。

4.读懂酶的3类曲线

(1)酶的作用原理

酶能降低化学反应的活化能(如图所示)。

①表示无酶催化时反应进行需要的活化能是ac段。

②表示有酶催化时反应进行所需要的活化能是bc段。

③酶降低的活化能是ab段。

(2)酶的作用特性

①图1中加酶的曲线和加无机催化剂的曲线比较,说明酶具有高效性,而与不加催化剂的曲线比较只能说明酶具有催化作用。

②图2中两曲线比较说明酶具有专一性。

(3)酶促反应速率的影响因素

①温度和pH

图甲和图乙显示:高温、过酸、过碱都会使酶失活,而低温只是抑制酶的活性,酶分子结构未被破坏,温度升高可恢复活性。从图丙和图丁可以看出:反应溶液pH(温度)的变化不影响酶作用的最适温度(pH)。

②底物浓度和酶浓度

图甲中OP段的限制因素是底物浓度,而P点之后的限制因素有酶浓度和酶活性;图乙对反应底物的要求是底物足量。

5.酶的特性及相关探究实验

6.蛋白酶对蛋白质的水解实验

检验蛋白酶对蛋白质的水解时应选用蛋白块,通过观察其消失情况得出结论,因蛋白酶本身也是蛋白质,不能选用双缩脲试剂鉴定。

1.(经典高考题)下列生命活动中不需要ATP提供能量的是

A.叶肉细胞合成的糖运输到果实

B.吞噬细胞吞噬病原体的过程

C.淀粉酶催化淀粉水解为葡萄糖

D.细胞中由氨基酸合成新的肽链

√

叶肉细胞合成的糖运输到果实是主动运输过程,需要消耗ATP提供的能量,故A不符合题意;

吞噬细胞吞噬病原体的过程是胞吞,需要消耗ATP提供的能量,故B不符合题意;

淀粉酶催化淀粉水解为葡萄糖,不需要消耗ATP提供的能量,故C符合题意;

细胞中由氨基酸合成新的肽链,需要消耗ATP提供的能量,故D不符合题意。

2.(2022·全国乙,4)某种酶P由RNA和蛋白质组成,可催化底物转化为相应的产物。为探究该酶不同组分催化反应所需的条件,某同学进行了下列5组实验(表中“+”表示有,“-”表示无)。

实验组 ① ② ③ ④ ⑤

底物 + + + + +

RNA组分 + + - + -

蛋白质组分 + - + - +

低浓度Mg2+ + + + - -

高浓度Mg2+ - - - + +

产物 + - - + -

根据实验结果可以得出的结论是

A.酶P必须在高浓度Mg2+条件下才具

有催化活性

B.蛋白质组分的催化活性随Mg2+浓度

升高而升高

C.在高浓度Mg2+条件下RNA组分具有

催化活性

D.在高浓度Mg2+条件下蛋白质组分具

有催化活性

√

实验组 ① ② ③ ④ ⑤

底物 + + + + +

RNA组分 + + - + -

蛋白质组分 + - + - +

低浓度Mg2+ + + + - -

高浓度Mg2+ - - - + +

产物 + - - + -

由①组可知,酶P在低浓度Mg2+条件下也有产物的生成,说明并非一定要在高浓度Mg2+条件下酶P才具有催化活性,A错误;

由第③组和第⑤组对比可知,只有蛋白质组分存在时,酶P在低浓度Mg2+和高浓度Mg2+的条件下均无产物的生成,说明在两种条件下蛋白质组分都没有催化活性,B错误;

由第④组和第⑤组对比可知,在高浓度Mg2+条件下,第④组有产物的生成,第⑤组没有产物的生成,说明RNA组分具有催化活性,蛋白质组分没有催化活性,C正确,D错误。

(1)某种酶的催化反应速率随温度和时间变化的趋势如图所示。据图分析,该酶可耐受一定的高温,在t1时,该酶催化反应速率随温度升高而增大,不同温度下,该酶达到最大催化反应速率时所需时间不同(2021·海南,11)( )

判断正误

√

(2)加热也能使碱性蛋白酶失活,如图所示,则加热导致碱性蛋白酶构象改变是不可逆的(2022·湖南,3)( )

判断正误

×

(3)腺苷三磷酸分子在水解酶的作用下不断地合成和水解,从而成为细胞中吸能反应和放能反应的纽带(2022·浙江,3)( )

×

(4)研究人员将32P标记的磷酸注入活的离体肝细胞,1~2 min后迅速分离得到细胞内的ATP。结果发现ATP的末端磷酸基团被32P标记,并测得ATP与注入的32P标记磷酸的放射性强度几乎一致。则32P标记的ATP水解产生的腺苷没有放射性(2021·海南,14)( )

判断正误

√

(5)某些蛋白质在蛋白激酶和蛋白磷酸酶的作用下,可在特定氨基酸位点发生磷酸化和去磷酸化,参与细胞信号传递,如图所示,因此作为能量“货币”的ATP能参与细胞信号传递(2021·湖南,5)( )

判断正误

√

(6)将A、B两种物质混合,T1时加入酶C,如图为最适温度下A、B浓度的变化曲线。则T2后B增加缓慢是酶活性降低导致的(2017·天津,3)

( )

判断正误

×

题组一 ATP的结构与功能

1.线粒体中的腺苷酸激酶(AK)可以将ATP分子末端的磷酸基团转移至腺苷一磷酸(AMP)上,使AMP磷酸化生成ADP,该过程需要Mg2+的参与。下列叙述错误的是

A.AK的作用结果是产生了1分子ADP

B.AMP除了可以合成ADP外,还能用于合成RNA

C.AK使AMP磷酸化的过程中伴随特殊化学键的断裂和形成

D.AK的作用过程说明了无机盐对维持细胞的生命活动有重要作用

√

1

2

3

4

5

6

AK可将ATP分子末端的磷酸基团转移至AMP上而形成ADP,其结果是产生2分子ADP,A错误;

AMP也叫腺嘌呤核糖核苷酸,是组成RNA的基本单位之一,B正确;

AK起作用时,ATP的1个特殊化学键断裂,AMP连接1个Pi形成1个特殊化学键,C正确;

AK作用过程离不开Mg2+的参与,说明无机盐对维持细胞和生物体的生命活动有重要作用,D正确。

1

2

3

4

5

6

2.(2022·全国高三专题练习)dATP是脱氧腺苷三磷酸的英文名称缩写,其结构式可简写成dA—P~P~P(该结构式中的dA表示脱氧腺苷)。下列关于dATP和ATP的叙述正确的是

A.dATP与ATP分子结构的主要区别是含氮碱基不同

B.ATP彻底水解后可形成3种有机物

C.ATP经过水解之后可以得到某种核酸的基本单位之一

D.一般来说动物细胞内生成ATP的场所主要在细胞质基质

√

1

2

3

4

5

6

ATP与dATP分子结构的主要区别是五碳糖不同,前者含的是核糖,后者含的是脱氧核糖,A错误;

dATP彻底水解后可形成脱氧核糖和腺嘌呤2种有机物(磷酸不是有机物),B错误;

ATP经过水解之后可以得到腺嘌呤核糖核苷酸,是构成RNA的基本单位之一,C正确;

ATP的合成可发生在线粒体、叶绿体、细胞质基质,所以,动物细胞内生成ATP的场所主要在线粒体和细胞质基质,D错误。

1

2

3

4

5

6

题组二 酶的本质、作用和特性

3.(2022·北京房山区高三模拟)如图为蔗糖酶作用机理示意图,甲表示蔗糖,乙表示麦芽糖。下列叙述正确的是

A.丙是果糖,丁是葡萄糖

B.图示过程能说明酶具有专一性和高效性

C.与甲结合的酶形状发生改变形成酶-底物复合物

D.1 g蔗糖酶使多少克蔗糖水解代表该酶活性的多少

√

1

2

3

4

5

6

蔗糖是二糖,在蔗糖酶作用下水解为葡

萄糖和果糖;麦芽糖是二糖,在麦芽糖

酶作用下水解为2分子葡萄糖。因此由图

可知,六边形即丙,代表葡萄糖;五边形即丁,代表果糖,A错误。

图中显示蔗糖在蔗糖酶作用下发生水解,而麦芽糖在蔗糖酶作用下无法水解,体现了酶的专一性,未体现高效性,B错误。

酶与底物结合时,结构会有所改变,形成酶-底物复合物,C正确。

酶活性可用在单位时间内产物生成量或底物消耗量表示,D错误。

1

2

3

4

5

6

4.(2022·恩施第一中学高三模拟)美国科学家在对四膜虫编码rRNA前体的DNA序列的研究中发现,一段DNA转录产物可以将mRNA切断加工,也能够在特定位点切断RNA,使得它失去活性。科学家将其命名为核酶。真核生物的mRNA 3′末端都有由100~200个A组成的Poly(A)尾。Poly(A)尾不是由DNA编码的,而是转录后的前mRNA以ATP为前体,由RNA末端腺苷酸转移酶,即Poly(A)聚合酶催化聚合到3′末端,如果不能及时合成Poly(A)尾巴,mRNA则不能在细胞质中被检测到。下列说法错误的是

A.核酶的化学本质是具有催化作用的蛋白质

B.核酶能降低化学反应的活化能

C.核酶能识别特定的核苷酸序列并断开磷酸二酯键

D.Poly(A)尾很可能用于增强mRNA的稳定性,避免受到核酶降解

√

1

2

3

4

5

6

由题意可知,核酶是基因转录的产物,化学本质是RNA,A错误;

核酶具有催化作用,能降低化学反应的活化能,B正确;

由题意可知,该酶能识别特定的核苷酸序列并断开磷酸二酯键,C正确;

Poly(A)尾可避免mRNA在细胞中受到核酶降解,增强mRNA的稳定性,D正确。

1

2

3

4

5

6

题组三 酶的影响因素及相关实验分析

5.除了温度和pH对酶活性有影响外,一些抑制剂也会降低酶的催化效果。图甲为酶作用机理及两种抑制剂影响酶活性的机理示意图,图乙为相同酶溶液在无抑制剂、添加不同抑制剂的条件下,酶促反应速率随底物浓度变化的曲线。下列说法不正确的是

1

2

3

4

5

6

A.图甲中非竞争性抑制剂降低酶活性的机理

与高温、低温对酶活性抑制的机理不同

B.根据图甲可推知,竞争性抑制剂与底物具

有类似结构,从而与底物竞争酶的活性

位点

C.图乙中底物浓度相对值大于15时,限制曲

线A酶促反应速率的主要因素是酶浓度

D.图乙中曲线B和曲线C分别是在酶中添加了

非竞争性抑制剂和竞争性抑制剂的结果

√

1

2

3

4

5

6

非竞争性抑制剂与酶活性位点以外的其他位点结合,通过改变酶的结构使酶的活性受到抑制,高温会使酶的空间结构破坏使酶的活性受到抑制,但低温只是抑制酶的活性,酶的空间结构没有被破坏,A正确;

竞争性抑制剂和底物能够争夺酶的同一活性部位,说明竞争性抑制剂与底物可能具有类似结构,B正确;

1

2

3

4

5

6

底物浓度相对值大于15时,曲线A中的酶促反应速率随着底物浓度的增加不再增加,表明此时底物浓度不再是限制酶促反应速率的因素,此后限制曲线A酶促反应速率的主要因素是酶浓度,C正确;

曲线B表示加入竞争性抑制剂时酶促反应速率随底物浓度变化的曲线,曲线C表示加入非竞争性抑制剂时酶促反应速率随底物浓度变化的曲线,D错误。

1

2

3

4

5

6

6.酶分子具有相应底物的活性中心,用于结合并催化底物反应。在37 ℃、适宜pH等条件下,用NaCl和CuSO4溶液,研究Cu2+、Cl-对唾液淀粉酶催化淀粉水解速率的影响,得到实验结果如图所示。已知Na+和 几

乎不影响该反应,下列相关分析正确的是

A.实验中的无关变量是无机盐溶液的种类

B.Q点条件下淀粉完全水解所需的时间较P

点的长

C.实验说明Cu2+能与淀粉竞争酶分子上的活性中心

D.若将温度提高至60 ℃,则三条曲线的最高点均上移

√

1

2

3

4

5

6

根据图示分析可知,无机盐溶液的种

类是该实验的自变量,A错误;

根据图示分析可知,Q点和P点的淀粉

水解速率相同,但Q点对应的淀粉溶液浓度更大,所以Q点条件下淀粉完全水解所需的时间比P点长,B正确;

1

2

3

4

5

6

根据图示分析可知,淀粉水解速率保

持相对稳定时,也就是唾液淀粉酶全

部充分参与催化反应时,甲组>乙组>

丙组,说明Cu2+会使唾液淀粉酶活性降低,是酶的抑制剂,但不一定能说明Cu2+能与淀粉竞争酶分子上的活性中心,也有可能是Cu2+改变了酶的空间结构,无法判断其抑制剂的类型,C错误;

唾液淀粉酶的最适温度是37 ℃左右,因此将温度提高至60 ℃,酶活性降低,则三条曲线的最高点均下移,D错误。

1

2

3

4

5

6

同课章节目录