高三生物重难大题集训(2) 变异与遗传的综合考查(课件共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 高三生物重难大题集训(2) 变异与遗传的综合考查(课件共33张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 662.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-02-24 21:10:13 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

变异与遗传的综合考查

高三生物重难大题集训(二)

1.(2022·广东广州高三模拟)我国繁育大白菜(2n=20)有7 000多年历史,自然界为野生型,为研究大白菜抽薹开花的调控机制,某科研单位将野生型的大白菜经过诱变育种得到了抽薹早突变体甲和抽薹晚突变体乙。进行实验如下:

突变体甲×野生型→F1(表型与突变体甲相同);

突变体乙×野生型→F1(表型与突变体乙相同);

F1(表型与突变体甲相同)×F1(表型与突变体乙相同)→F2(新性状∶突变体甲∶突变体乙∶野生型=1∶1∶1∶1)。

1

2

3

4

(1)若突变体甲与突变体乙是染色体上两个不同位点基因突变的结果,突变体甲与突变体乙性状分别对野生型性状是______、______(填“显性”或“隐性”)。要确定两个不同突变位点基因是否在一对同源染色体上(不考虑互换),将F2中的新性状个体进行自交,统计其所有后代。若新性状∶突变体甲∶突变体乙∶野生型=______________(填比例),说明两个不同突变位点分别位于两对同源染色体上;若新性状∶突变体甲∶突变体乙∶野生型=____________(填比例),说明两个不同突变位点位于一对同源染色体上。

1

2

3

4

显性 显性

9∶3∶3∶1

2∶1∶1∶0

1

2

3

4

由题干可知,突变体甲×野生型→F1的表型与突变体甲相同,故突变体甲性状对野生型性状是显性;突变体乙×野生型→F1的表型与突变体乙相同,故突变体乙性状对野生型性状是显性。要确定两个不同突变位点基因是否在一对同源染色体上,将F2中的新性状个体进行自交,统计其所有后代。若两个不同突变位点分别位于两对同源染色体上,假设相关基因用A、a和B、b表示,甲的基因型可表示为AAbb,乙的基因型可表示为aaBB,两对等位基因遵循自由组合定律,则F2中的新性状个体为双杂合子AaBb,自交后代新性状∶突变体甲∶突变体乙∶野生型=9∶3∶3∶1;若两个不同突变位点位于一对同源染色体上,A与b在一条染色体上,a与B在一条染色体上,两对等位基因连锁遗传,新性状∶突变体甲∶突变体乙∶野生型=2∶1∶1∶0。

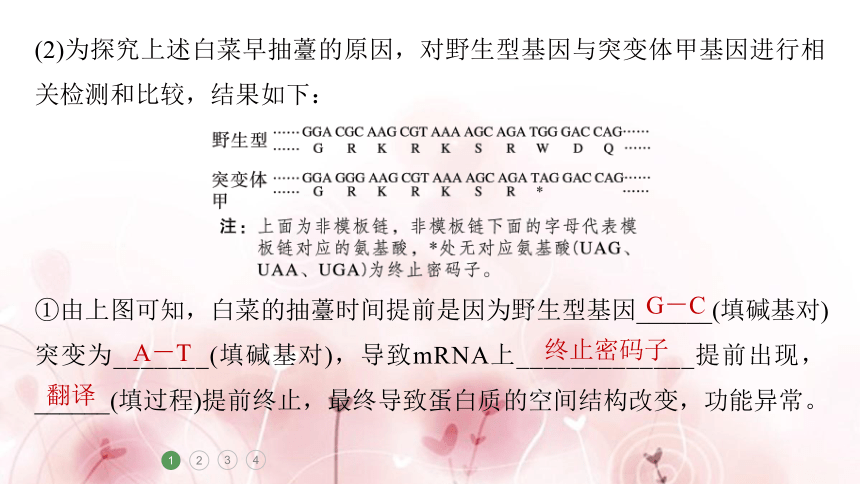

(2)为探究上述白菜早抽薹的原因,对野生型基因与突变体甲基因进行相关检测和比较,结果如下:

1

2

3

4

①由上图可知,白菜的抽薹时间提前是因为野生型基因______(填碱基对)突变为_______(填碱基对),导致mRNA上_____________提前出现,______(填过程)提前终止,最终导致蛋白质的空间结构改变,功能异常。

G-C

A-T

终止密码子

翻译

1

2

3

4

由上图可知,白菜的抽薹时间提前是因为野生型基因中的非模板链的碱基TGG变成TAG,即碱基对G-C突变为A-T,导致mRNA上的终止密码子提前出现,使翻译过程提前终止,最终导致蛋白质的空间结构改变,功能异常。

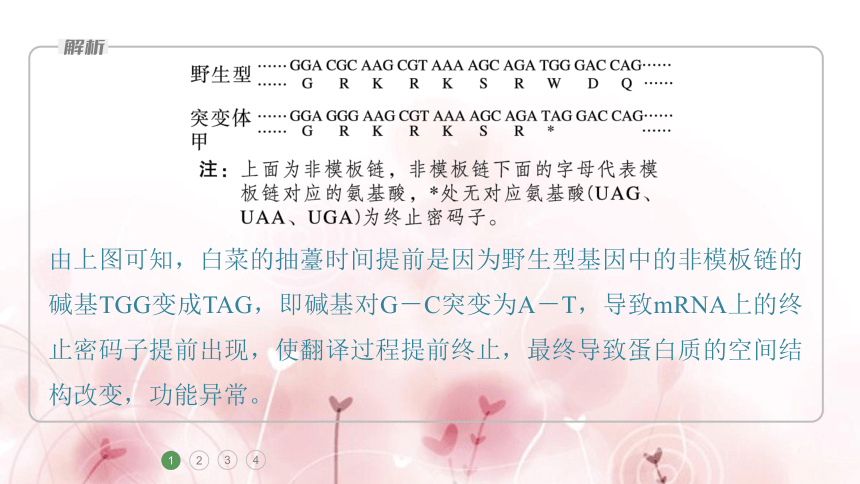

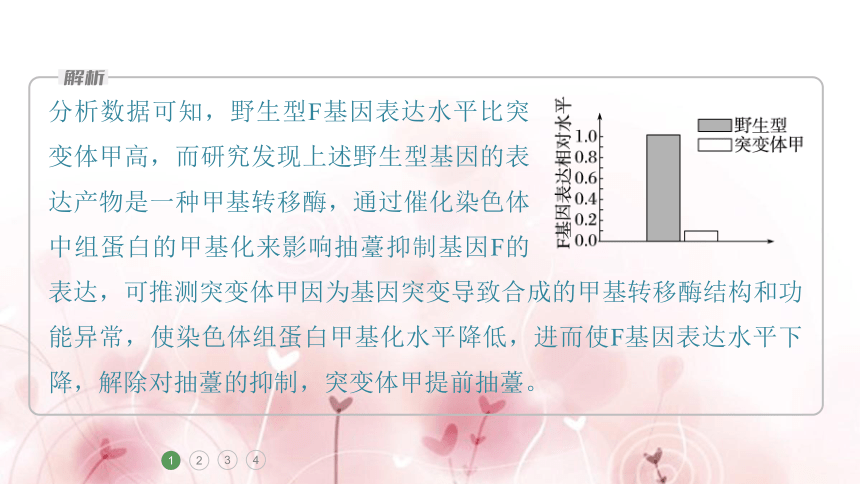

②研究发现上述野生型基因的表达产物是一种甲基转移酶,通过催化染色体中组蛋白的甲基化来影响F基因的表达,F基因是抽薹的主要抑制基因。野生型与突变体甲的F基因表达的相对水平如下图(野生型与突变体甲的F基因均正常)。请根据以上信息推测突变体甲抽薹提前的原因:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________。

1

2

3

4

因为基因突变导致合成的甲基转移酶结构和功能异常,使染色体组蛋白甲基化水平降低,进而使F基因表达水平下降,解除对抽薹的抑制,白菜提前抽薹

1

2

3

4

分析数据可知,野生型F基因表达水平比突变体甲高,而研究发现上述野生型基因的表达产物是一种甲基转移酶,通过催化染色体中组蛋白的甲基化来影响抽薹抑制基因F的

表达,可推测突变体甲因为基因突变导致合成的甲基转移酶结构和功能异常,使染色体组蛋白甲基化水平降低,进而使F基因表达水平下降,解除对抽薹的抑制,突变体甲提前抽薹。

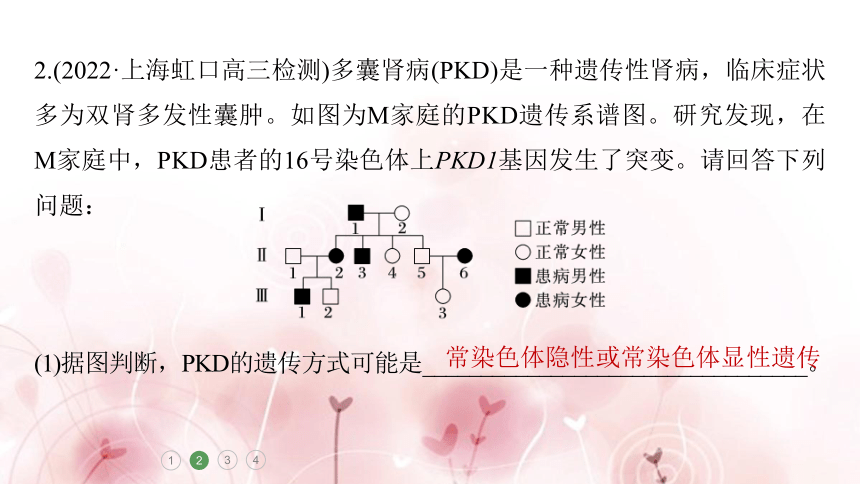

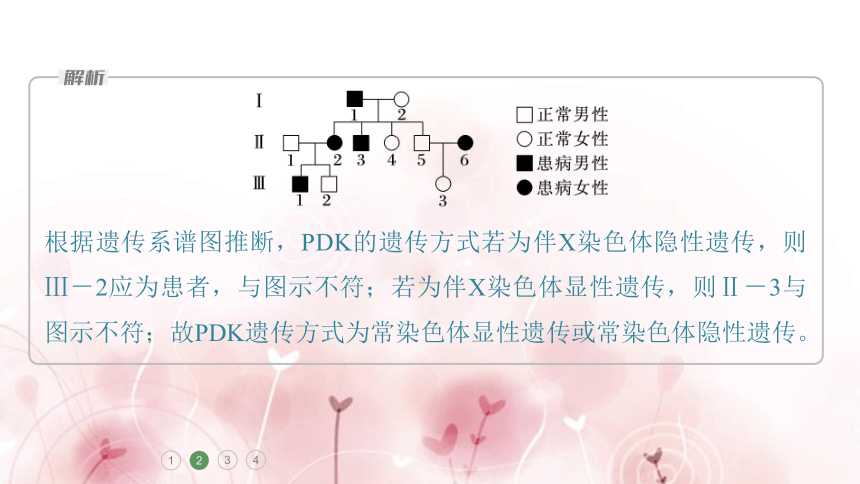

2.(2022·上海虹口高三检测)多囊肾病(PKD)是一种遗传性肾病,临床症状多为双肾多发性囊肿。如图为M家庭的PKD遗传系谱图。研究发现,在M家庭中,PKD患者的16号染色体上PKD1基因发生了突变。请回答下列问题:

1

2

3

4

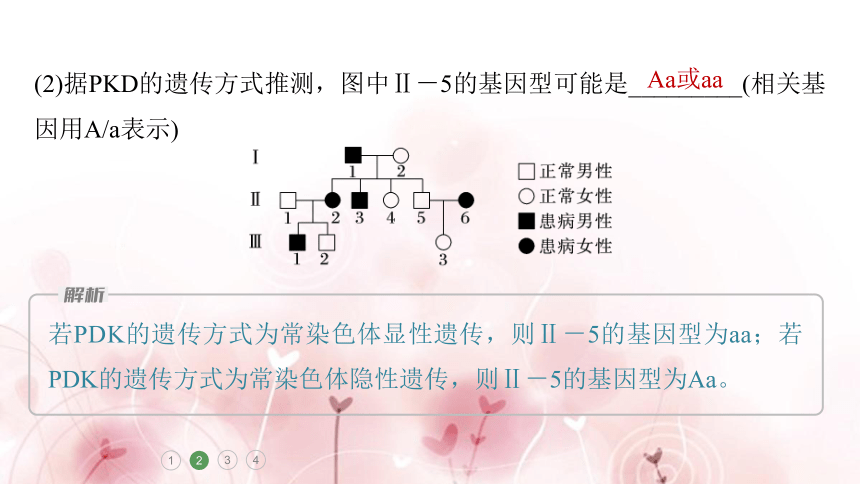

(1)据图判断,PKD的遗传方式可能是_________________________________。

常染色体隐性或常染色体显性遗传

根据遗传系谱图推断,PDK的遗传方式若为伴X染色体隐性遗传,则 Ⅲ-2应为患者,与图示不符;若为伴X染色体显性遗传,则Ⅱ-3与图示不符;故PDK遗传方式为常染色体显性遗传或常染色体隐性遗传。

1

2

3

4

(2)据PKD的遗传方式推测,图中Ⅱ-5的基因型可能是_________(相关基因用A/a表示)

1

2

3

4

若PDK的遗传方式为常染色体显性遗传,则Ⅱ-5的基因型为aa;若PDK的遗传方式为常染色体隐性遗传,则Ⅱ-5的基因型为Aa。

Aa或aa

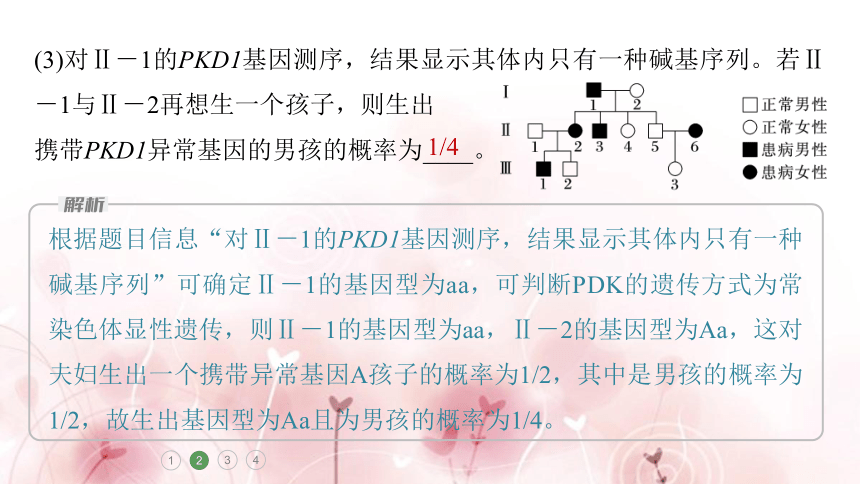

(3)对Ⅱ-1的PKD1基因测序,结果显示其体内只有一种碱基序列。若Ⅱ-1与Ⅱ-2再想生一个孩子,则生出

携带PKD1异常基因的男孩的概率为____。

1

2

3

4

根据题目信息“对Ⅱ-1的PKD1基因测序,结果显示其体内只有一种碱基序列”可确定Ⅱ-1的基因型为aa,可判断PDK的遗传方式为常染色体显性遗传,则Ⅱ-1的基因型为aa,Ⅱ-2的基因型为Aa,这对夫妇生出一个携带异常基因A孩子的概率为1/2,其中是男孩的概率为1/2,故生出基因型为Aa且为男孩的概率为1/4。

1/4

(4)研究发现,与结节性硬化症(TSC)相关的正常基因TSC2也在16号染色体上。Ⅱ-6同时患PKD和TSC。研究者比较了正常人Ⅱ-6的部分染色体,如下图所示。据图分析,Ⅱ-6的患病原因是____。

A.16号与22号染色体易位,使PKD1基因

与TSC2基因突变

B.16号与22号染色体交换,使PKD1基因

与TSC2基因重组

C.16号与22号染色体易位,使PKD1基因与TSC2基因重组

D.16号与22号染色体交换,使PKD1基因与TSC2基因突变

1

2

3

4

A

1

2

3

4

由图可知,正常人体内PKD1和TSC2基因均位于16号染色体上,Ⅱ-6患者的16号染色体和22号染色体均分布有部分基因序列,16号与22号染色体属于非同源染色体,说明16号与22号染色体发生易位,使PKD1基因与TSC2基因突变。

(5)若Ⅱ-1与Ⅱ-2计划生育一胎,为避免PKD患儿出生,Ⅱ-2怀孕后可采取的最有效的措施是_____。

A.遗传咨询 B.B超检查

C.基因检测 D.染色体分析

1

2

3

4

由(3)和题意可知,检测遗传病最有效的措施为基因检测。

C

3.(2022·江苏阜宁县东沟中学模拟预测)我国科学家袁隆平院士在杂交水稻领域作出了杰出的贡献,使我国成为世界上第一个成功培育杂交水稻并大面积应用于生产的国家,为解决我国的粮食自给难题作出了重大贡献。三系法杂交水稻是我国研究应用最早的杂交水稻,由不育系、保持系、恢复系三种水稻培育而成,如图所示。不育系A的花粉不育,这种雄性不育性状由细胞质基因cms控制,细胞核含有雄性不育保持基因rf。保持系B能保持不育系的细胞质雄性不育性,其细胞质基因Cms正常可育,能够自交结实。恢复系R含有恢复雄性可育的核基因Rf,与不育系杂交产生的三系杂交稻正常可育且具有杂种优势,即A×R→

F1,因为F1的子代的育性、农艺性状等会发生分离,

所以F1种植后不再使用,需每年利用不育系育种。

[注:只有当细胞质和细胞核都只有不育基因(rf、

cms)时,才表现为雄性不育。]

1

2

3

4

(1)在培育杂交水稻时,选育雄性不育植株的目的是__________________

________________________(答出1点)。

1

2

3

4

省去人工去雄(降低

人工成本,提高种子质量)

雄性不育植株不能产生可育精子,故在培育杂交水稻时,选育雄性不育植株的目的是省去人工去雄(降低人工成本,提高种子质量)。

1

2

3

4

(2)细胞质不育基因可能存在于________________(结构)中。繁殖不育系时,不育系A只能作______(填“父本”或“母本”)。

1

2

3

4

线粒体、叶绿体

母本

线粒体、叶绿体含有DNA,细胞质不育基因可能存在于线粒体、叶绿体中。雄性不育植株不能产生可育精子,繁殖不育系时,不育系A只能作母本。

1

2

3

4

(3)由上图可知,若三系杂交稻中不育系的基因型表示为cms(rfrf),则保持系的基因型为_________,恢复系的基因型为_____________________。

1

2

3

4

Cms(rfrf)

Cms(RfRf)或 cms(RfRf)

由题意分析可知,保持系能够保持不育系,其细胞质中含有可育的Cms基因,因此为Cms(rfrf);恢复系含有能恢复细胞质雄性不育性的核基因恢复基因(Rf),其还能

保持杂交优势,其一定为纯合子,因此其基因型为cms(RfRf)或Cms(RfRf)。

1

2

3

4

(4)在三系法杂交育种中,选育恢复系非常关键。研究人员发现几株性状优良、纯度高但不含Rf基因的水稻植株(D),现利用基因工程的技术将两个Rf基因导入不同的植株D中来培育恢复系,为确定Rf基因导入的结果,研究人员的思路是将植株D作为亲本与不育系混合种植,单株收获不育系植株所结种子后,再种植并统计后代的育性情况及其数量比例,请依据上述思路完善结果分析:

①若后代雄性不育植株∶雄性可育植株=______,则说明两个Rf导入到保持系D的一条染色体上。

1

2

3

4

1∶1

若两个Rf导入到保持系D的一条染色体上,则植株D产生的配子基因型为RfRf、O(O表示不含Rf基因),植株D作为亲本与不育系cms(rfrf)混合种植,单株收获不育系植株所结种子的基因型为cms(RfRfrf)、cms(Orf),即后代雄性不育植株∶雄性可育植株=1∶1。

1

2

3

4

②若后代雄性不育植株∶雄性可育植株=______,则说明两个Rf导入到保持系D的一对同源染色体上。

1

2

3

4

0∶1

若两个Rf导入到保持系D的一对同源染色体上,则植株D产生的配子基因型为Rf,植株D作为亲本与不育系cms(rfrf)混合种植,单株收获不育系植株所结种子的基因型为cms(Rfrf),即后代植株均为雄性可育植株。

③若后代雄性不育植株∶雄性可育植株=______,则说明两个Rf导入到保持系D的非同源染色体上。

1

2

3

4

1∶3

若两个Rf导入到保持系D的非同源染色体上,则植株D产生的配子基因型及比例为RfRf∶RfO∶OO=1∶2∶1,植株D作为亲本与不育系cms(rfrf)混合种植,单株收获不育系植株所结种子的基因型为cms(RfrfRfO)∶cms(RfrfOO)∶cms(OOrfO)=1∶2∶1,即后代雄性不育植株∶雄性可育植株=1∶3。

4.(2022·江苏南通高三模拟)鸽子是ZW型性别决定生物,其黄眼和沙眼受基因A、a控制,羽毛的颜色受基因B、b控制,两对基因都不位于Z、W的同源区域。图1是两组杂交实验结果,

请回答下列问题:

1

2

3

4

(1)控制羽毛颜色的基因B、b位于_____染色体上。灰白色羽鸽的性别是______。

Z

雄性

结合分析可知,控制羽毛颜色的基因B、b位于Z染色体上。灰白色羽鸽的基因型为ZBZB,性别是雄性。

1

2

3

4

(2)实验一中两个亲本的基因型分别为_________、________。

1

2

3

4

AAZBZb

aaZBW

根据子代中的雌性羽毛颜色有两种表型可知,亲本的雄性为杂合子,再根据性状表现可确定实验一中两个亲本的基因型分别为AAZBZb(黄眼瓦灰色羽)、aaZBW(沙眼瓦灰色羽)。

(3)若实验一F1中的黄眼银灰色羽雌性与实验二F1中黄眼瓦灰色羽雄性个体杂交,后代中沙眼灰白色羽占比为____。实验二中F1个体间随机交配,后代中表型有_____种,其中黄眼灰白色羽雄性个体占比为______。

1

2

3

4

0

8

3/16

1

2

3

4

实验一F1中的黄眼银灰色羽雌性的基因型为AaZbW,与实验二F1中黄眼瓦灰色羽雄性个体(AaZBZb)杂交,由于灰白色表现为显性纯合子,显然后代中沙眼灰白色羽出现的比例为0,实验

二中F1个体间随机交配,后代中表型有2×4=8(种),其中黄眼灰白色羽雄性个体占比为3/4×1/4=3/16。

(4)研究人员在实验一F1中发现了一只沙眼雄鸽,其相关染色体及基因位置如图2所示,这种变异类型属于_______________,该变异可能发生在其亲本细胞的____________________(填“有丝分裂”“减数分裂”或“有丝分裂或减数分裂”)过程中。若含异常染色体的配子的存活率为50%,该鸽与实验二F1雌鸽交配产生黄眼灰白色羽鸽的概率是_____。

1

2

3

4

染色体结构变异

有丝分裂或减数分裂

1/8

图2中的变异类型是由于A基因所在的染色体缺失一段并且A基因随之缺失引起的,该变异属于染色体结构变异,且可能发生在其亲本细胞的有丝分裂或减数分裂过程中。若含异常染色体的配子的存活率为50%,由于异常染色

体和B、b结合的机会是均等的,因此该个体产生的4种配子(设缺失染色体的基因型为O)OZB∶OZb∶aZB∶aZb=1∶1∶2∶2,因此,该鸽与实验二F1雌鸽(AaZBW)交配产生黄眼灰白色羽鸽的概率是(1/6+1/3)×1/4=1/8。

1

2

3

4

变异与遗传的综合考查

高三生物重难大题集训(二)

1.(2022·广东广州高三模拟)我国繁育大白菜(2n=20)有7 000多年历史,自然界为野生型,为研究大白菜抽薹开花的调控机制,某科研单位将野生型的大白菜经过诱变育种得到了抽薹早突变体甲和抽薹晚突变体乙。进行实验如下:

突变体甲×野生型→F1(表型与突变体甲相同);

突变体乙×野生型→F1(表型与突变体乙相同);

F1(表型与突变体甲相同)×F1(表型与突变体乙相同)→F2(新性状∶突变体甲∶突变体乙∶野生型=1∶1∶1∶1)。

1

2

3

4

(1)若突变体甲与突变体乙是染色体上两个不同位点基因突变的结果,突变体甲与突变体乙性状分别对野生型性状是______、______(填“显性”或“隐性”)。要确定两个不同突变位点基因是否在一对同源染色体上(不考虑互换),将F2中的新性状个体进行自交,统计其所有后代。若新性状∶突变体甲∶突变体乙∶野生型=______________(填比例),说明两个不同突变位点分别位于两对同源染色体上;若新性状∶突变体甲∶突变体乙∶野生型=____________(填比例),说明两个不同突变位点位于一对同源染色体上。

1

2

3

4

显性 显性

9∶3∶3∶1

2∶1∶1∶0

1

2

3

4

由题干可知,突变体甲×野生型→F1的表型与突变体甲相同,故突变体甲性状对野生型性状是显性;突变体乙×野生型→F1的表型与突变体乙相同,故突变体乙性状对野生型性状是显性。要确定两个不同突变位点基因是否在一对同源染色体上,将F2中的新性状个体进行自交,统计其所有后代。若两个不同突变位点分别位于两对同源染色体上,假设相关基因用A、a和B、b表示,甲的基因型可表示为AAbb,乙的基因型可表示为aaBB,两对等位基因遵循自由组合定律,则F2中的新性状个体为双杂合子AaBb,自交后代新性状∶突变体甲∶突变体乙∶野生型=9∶3∶3∶1;若两个不同突变位点位于一对同源染色体上,A与b在一条染色体上,a与B在一条染色体上,两对等位基因连锁遗传,新性状∶突变体甲∶突变体乙∶野生型=2∶1∶1∶0。

(2)为探究上述白菜早抽薹的原因,对野生型基因与突变体甲基因进行相关检测和比较,结果如下:

1

2

3

4

①由上图可知,白菜的抽薹时间提前是因为野生型基因______(填碱基对)突变为_______(填碱基对),导致mRNA上_____________提前出现,______(填过程)提前终止,最终导致蛋白质的空间结构改变,功能异常。

G-C

A-T

终止密码子

翻译

1

2

3

4

由上图可知,白菜的抽薹时间提前是因为野生型基因中的非模板链的碱基TGG变成TAG,即碱基对G-C突变为A-T,导致mRNA上的终止密码子提前出现,使翻译过程提前终止,最终导致蛋白质的空间结构改变,功能异常。

②研究发现上述野生型基因的表达产物是一种甲基转移酶,通过催化染色体中组蛋白的甲基化来影响F基因的表达,F基因是抽薹的主要抑制基因。野生型与突变体甲的F基因表达的相对水平如下图(野生型与突变体甲的F基因均正常)。请根据以上信息推测突变体甲抽薹提前的原因:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________。

1

2

3

4

因为基因突变导致合成的甲基转移酶结构和功能异常,使染色体组蛋白甲基化水平降低,进而使F基因表达水平下降,解除对抽薹的抑制,白菜提前抽薹

1

2

3

4

分析数据可知,野生型F基因表达水平比突变体甲高,而研究发现上述野生型基因的表达产物是一种甲基转移酶,通过催化染色体中组蛋白的甲基化来影响抽薹抑制基因F的

表达,可推测突变体甲因为基因突变导致合成的甲基转移酶结构和功能异常,使染色体组蛋白甲基化水平降低,进而使F基因表达水平下降,解除对抽薹的抑制,突变体甲提前抽薹。

2.(2022·上海虹口高三检测)多囊肾病(PKD)是一种遗传性肾病,临床症状多为双肾多发性囊肿。如图为M家庭的PKD遗传系谱图。研究发现,在M家庭中,PKD患者的16号染色体上PKD1基因发生了突变。请回答下列问题:

1

2

3

4

(1)据图判断,PKD的遗传方式可能是_________________________________。

常染色体隐性或常染色体显性遗传

根据遗传系谱图推断,PDK的遗传方式若为伴X染色体隐性遗传,则 Ⅲ-2应为患者,与图示不符;若为伴X染色体显性遗传,则Ⅱ-3与图示不符;故PDK遗传方式为常染色体显性遗传或常染色体隐性遗传。

1

2

3

4

(2)据PKD的遗传方式推测,图中Ⅱ-5的基因型可能是_________(相关基因用A/a表示)

1

2

3

4

若PDK的遗传方式为常染色体显性遗传,则Ⅱ-5的基因型为aa;若PDK的遗传方式为常染色体隐性遗传,则Ⅱ-5的基因型为Aa。

Aa或aa

(3)对Ⅱ-1的PKD1基因测序,结果显示其体内只有一种碱基序列。若Ⅱ-1与Ⅱ-2再想生一个孩子,则生出

携带PKD1异常基因的男孩的概率为____。

1

2

3

4

根据题目信息“对Ⅱ-1的PKD1基因测序,结果显示其体内只有一种碱基序列”可确定Ⅱ-1的基因型为aa,可判断PDK的遗传方式为常染色体显性遗传,则Ⅱ-1的基因型为aa,Ⅱ-2的基因型为Aa,这对夫妇生出一个携带异常基因A孩子的概率为1/2,其中是男孩的概率为1/2,故生出基因型为Aa且为男孩的概率为1/4。

1/4

(4)研究发现,与结节性硬化症(TSC)相关的正常基因TSC2也在16号染色体上。Ⅱ-6同时患PKD和TSC。研究者比较了正常人Ⅱ-6的部分染色体,如下图所示。据图分析,Ⅱ-6的患病原因是____。

A.16号与22号染色体易位,使PKD1基因

与TSC2基因突变

B.16号与22号染色体交换,使PKD1基因

与TSC2基因重组

C.16号与22号染色体易位,使PKD1基因与TSC2基因重组

D.16号与22号染色体交换,使PKD1基因与TSC2基因突变

1

2

3

4

A

1

2

3

4

由图可知,正常人体内PKD1和TSC2基因均位于16号染色体上,Ⅱ-6患者的16号染色体和22号染色体均分布有部分基因序列,16号与22号染色体属于非同源染色体,说明16号与22号染色体发生易位,使PKD1基因与TSC2基因突变。

(5)若Ⅱ-1与Ⅱ-2计划生育一胎,为避免PKD患儿出生,Ⅱ-2怀孕后可采取的最有效的措施是_____。

A.遗传咨询 B.B超检查

C.基因检测 D.染色体分析

1

2

3

4

由(3)和题意可知,检测遗传病最有效的措施为基因检测。

C

3.(2022·江苏阜宁县东沟中学模拟预测)我国科学家袁隆平院士在杂交水稻领域作出了杰出的贡献,使我国成为世界上第一个成功培育杂交水稻并大面积应用于生产的国家,为解决我国的粮食自给难题作出了重大贡献。三系法杂交水稻是我国研究应用最早的杂交水稻,由不育系、保持系、恢复系三种水稻培育而成,如图所示。不育系A的花粉不育,这种雄性不育性状由细胞质基因cms控制,细胞核含有雄性不育保持基因rf。保持系B能保持不育系的细胞质雄性不育性,其细胞质基因Cms正常可育,能够自交结实。恢复系R含有恢复雄性可育的核基因Rf,与不育系杂交产生的三系杂交稻正常可育且具有杂种优势,即A×R→

F1,因为F1的子代的育性、农艺性状等会发生分离,

所以F1种植后不再使用,需每年利用不育系育种。

[注:只有当细胞质和细胞核都只有不育基因(rf、

cms)时,才表现为雄性不育。]

1

2

3

4

(1)在培育杂交水稻时,选育雄性不育植株的目的是__________________

________________________(答出1点)。

1

2

3

4

省去人工去雄(降低

人工成本,提高种子质量)

雄性不育植株不能产生可育精子,故在培育杂交水稻时,选育雄性不育植株的目的是省去人工去雄(降低人工成本,提高种子质量)。

1

2

3

4

(2)细胞质不育基因可能存在于________________(结构)中。繁殖不育系时,不育系A只能作______(填“父本”或“母本”)。

1

2

3

4

线粒体、叶绿体

母本

线粒体、叶绿体含有DNA,细胞质不育基因可能存在于线粒体、叶绿体中。雄性不育植株不能产生可育精子,繁殖不育系时,不育系A只能作母本。

1

2

3

4

(3)由上图可知,若三系杂交稻中不育系的基因型表示为cms(rfrf),则保持系的基因型为_________,恢复系的基因型为_____________________。

1

2

3

4

Cms(rfrf)

Cms(RfRf)或 cms(RfRf)

由题意分析可知,保持系能够保持不育系,其细胞质中含有可育的Cms基因,因此为Cms(rfrf);恢复系含有能恢复细胞质雄性不育性的核基因恢复基因(Rf),其还能

保持杂交优势,其一定为纯合子,因此其基因型为cms(RfRf)或Cms(RfRf)。

1

2

3

4

(4)在三系法杂交育种中,选育恢复系非常关键。研究人员发现几株性状优良、纯度高但不含Rf基因的水稻植株(D),现利用基因工程的技术将两个Rf基因导入不同的植株D中来培育恢复系,为确定Rf基因导入的结果,研究人员的思路是将植株D作为亲本与不育系混合种植,单株收获不育系植株所结种子后,再种植并统计后代的育性情况及其数量比例,请依据上述思路完善结果分析:

①若后代雄性不育植株∶雄性可育植株=______,则说明两个Rf导入到保持系D的一条染色体上。

1

2

3

4

1∶1

若两个Rf导入到保持系D的一条染色体上,则植株D产生的配子基因型为RfRf、O(O表示不含Rf基因),植株D作为亲本与不育系cms(rfrf)混合种植,单株收获不育系植株所结种子的基因型为cms(RfRfrf)、cms(Orf),即后代雄性不育植株∶雄性可育植株=1∶1。

1

2

3

4

②若后代雄性不育植株∶雄性可育植株=______,则说明两个Rf导入到保持系D的一对同源染色体上。

1

2

3

4

0∶1

若两个Rf导入到保持系D的一对同源染色体上,则植株D产生的配子基因型为Rf,植株D作为亲本与不育系cms(rfrf)混合种植,单株收获不育系植株所结种子的基因型为cms(Rfrf),即后代植株均为雄性可育植株。

③若后代雄性不育植株∶雄性可育植株=______,则说明两个Rf导入到保持系D的非同源染色体上。

1

2

3

4

1∶3

若两个Rf导入到保持系D的非同源染色体上,则植株D产生的配子基因型及比例为RfRf∶RfO∶OO=1∶2∶1,植株D作为亲本与不育系cms(rfrf)混合种植,单株收获不育系植株所结种子的基因型为cms(RfrfRfO)∶cms(RfrfOO)∶cms(OOrfO)=1∶2∶1,即后代雄性不育植株∶雄性可育植株=1∶3。

4.(2022·江苏南通高三模拟)鸽子是ZW型性别决定生物,其黄眼和沙眼受基因A、a控制,羽毛的颜色受基因B、b控制,两对基因都不位于Z、W的同源区域。图1是两组杂交实验结果,

请回答下列问题:

1

2

3

4

(1)控制羽毛颜色的基因B、b位于_____染色体上。灰白色羽鸽的性别是______。

Z

雄性

结合分析可知,控制羽毛颜色的基因B、b位于Z染色体上。灰白色羽鸽的基因型为ZBZB,性别是雄性。

1

2

3

4

(2)实验一中两个亲本的基因型分别为_________、________。

1

2

3

4

AAZBZb

aaZBW

根据子代中的雌性羽毛颜色有两种表型可知,亲本的雄性为杂合子,再根据性状表现可确定实验一中两个亲本的基因型分别为AAZBZb(黄眼瓦灰色羽)、aaZBW(沙眼瓦灰色羽)。

(3)若实验一F1中的黄眼银灰色羽雌性与实验二F1中黄眼瓦灰色羽雄性个体杂交,后代中沙眼灰白色羽占比为____。实验二中F1个体间随机交配,后代中表型有_____种,其中黄眼灰白色羽雄性个体占比为______。

1

2

3

4

0

8

3/16

1

2

3

4

实验一F1中的黄眼银灰色羽雌性的基因型为AaZbW,与实验二F1中黄眼瓦灰色羽雄性个体(AaZBZb)杂交,由于灰白色表现为显性纯合子,显然后代中沙眼灰白色羽出现的比例为0,实验

二中F1个体间随机交配,后代中表型有2×4=8(种),其中黄眼灰白色羽雄性个体占比为3/4×1/4=3/16。

(4)研究人员在实验一F1中发现了一只沙眼雄鸽,其相关染色体及基因位置如图2所示,这种变异类型属于_______________,该变异可能发生在其亲本细胞的____________________(填“有丝分裂”“减数分裂”或“有丝分裂或减数分裂”)过程中。若含异常染色体的配子的存活率为50%,该鸽与实验二F1雌鸽交配产生黄眼灰白色羽鸽的概率是_____。

1

2

3

4

染色体结构变异

有丝分裂或减数分裂

1/8

图2中的变异类型是由于A基因所在的染色体缺失一段并且A基因随之缺失引起的,该变异属于染色体结构变异,且可能发生在其亲本细胞的有丝分裂或减数分裂过程中。若含异常染色体的配子的存活率为50%,由于异常染色

体和B、b结合的机会是均等的,因此该个体产生的4种配子(设缺失染色体的基因型为O)OZB∶OZb∶aZB∶aZb=1∶1∶2∶2,因此,该鸽与实验二F1雌鸽(AaZBW)交配产生黄眼灰白色羽鸽的概率是(1/6+1/3)×1/4=1/8。

1

2

3

4

同课章节目录