2《烛之武退秦师》课件(共36张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 2《烛之武退秦师》课件(共36张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-25 11:04:54 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

导入

黄大年

钱学森

烛之武退秦师

《左传》

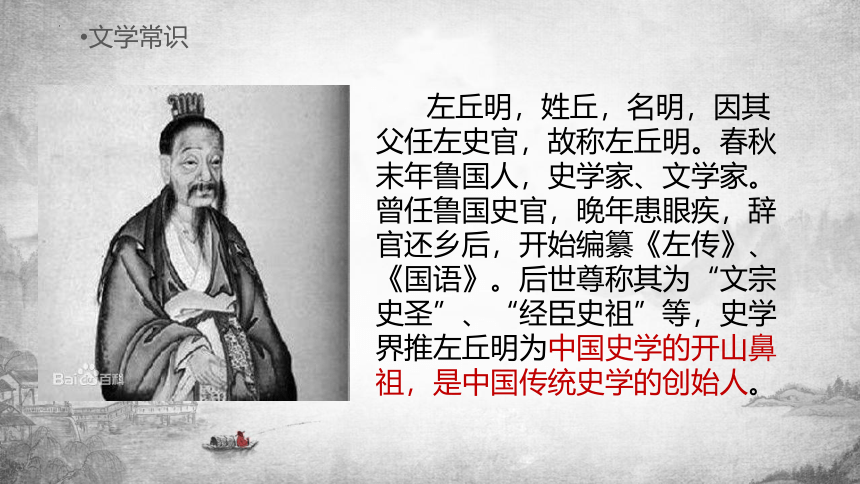

文学常识

左丘明,姓丘,名明,因其父任左史官,故称左丘明。春秋末年鲁国人,史学家、文学家。曾任鲁国史官,晚年患眼疾,辞官还乡后,开始编纂《左传》、《国语》。后世尊称其为“文宗史圣”、“经臣史祖”等,史学界推左丘明为中国史学的开山鼻祖,是中国传统史学的创始人。

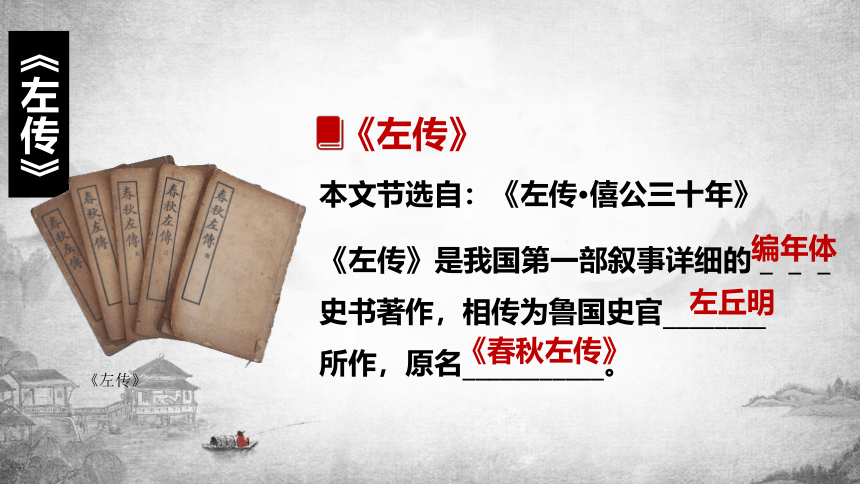

《左传》

本文节选自:《左传·僖公三十年》

《左传》是我国第一部叙事详细的___史书著作,相传为鲁国史官________ 所作,原名___________。

《左传》

《左传》

《春秋左传》

编年体

左丘明

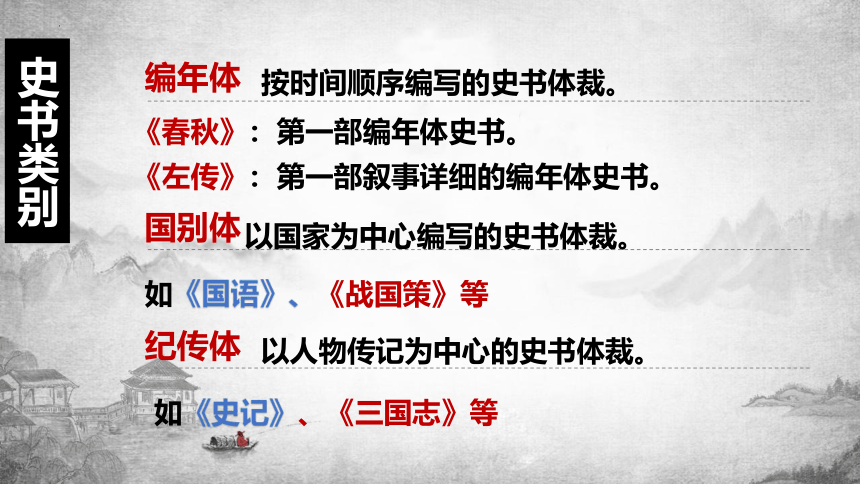

史书类别

按时间顺序编写的史书体裁。

编年体

《春秋》:第一部编年体史书。

《左传》:第一部叙事详细的编年体史书。

以国家为中心编写的史书体裁。

国别体

如《国语》、《战国策》等

以人物传记为中心的史书体裁。

纪传体

如《史记》、《三国志》等

比较

《春秋》与《左传》

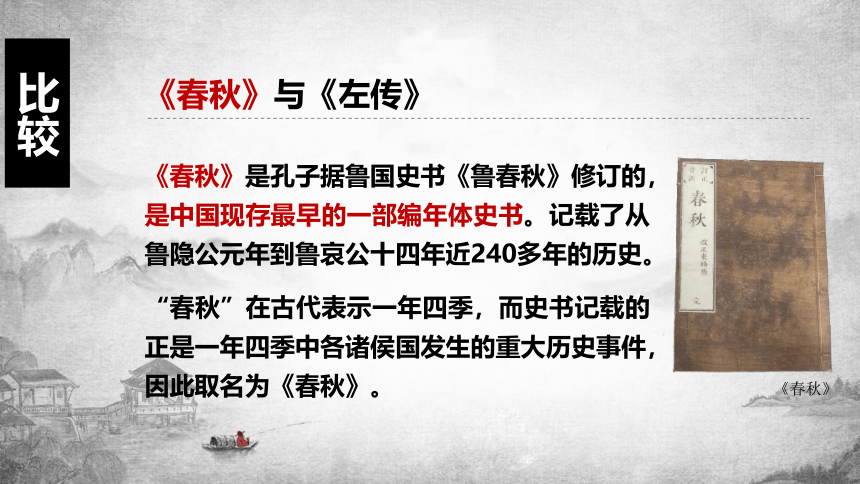

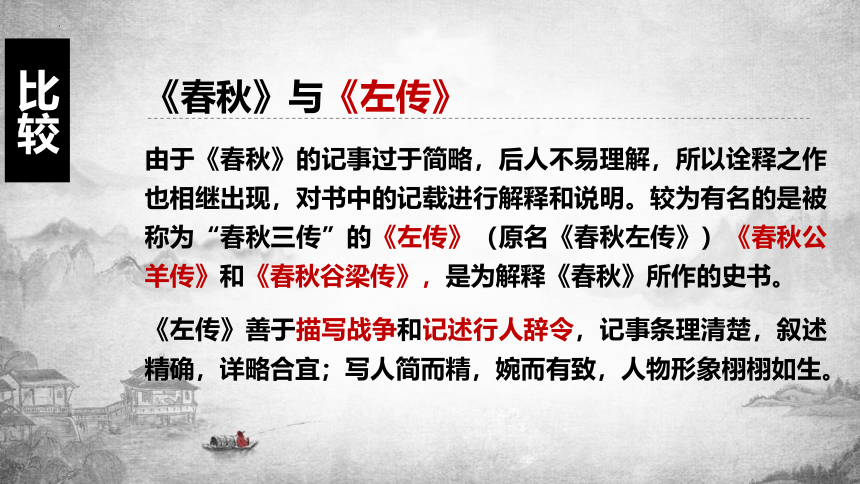

《春秋》是孔子据鲁国史书《鲁春秋》修订的,是中国现存最早的一部编年体史书。记载了从鲁隐公元年到鲁哀公十四年近240多年的历史。

“春秋”在古代表示一年四季,而史书记载的正是一年四季中各诸侯国发生的重大历史事件,因此取名为《春秋》。

《春秋》

比较

《春秋》与《左传》

由于《春秋》的记事过于简略,后人不易理解,所以诠释之作也相继出现,对书中的记载进行解释和说明。较为有名的是被称为“春秋三传”的《左传》(原名《春秋左传》)《春秋公羊传》和《春秋谷梁传》,是为解释《春秋》所作的史书。

《左传》善于描写战争和记述行人辞令,记事条理清楚,叙述精确,详略合宜;写人简而精,婉而有致,人物形象栩栩如生。

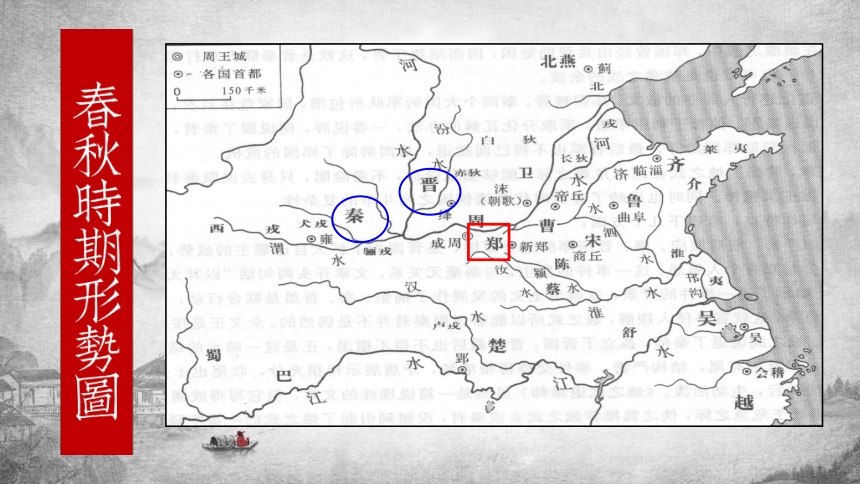

春秋时期形势图

人物:晋文公——被爹坑了的孩子

晋文公,姬姓晋氏,名重耳。前677年,父亲晋献公继位,重耳21岁。有哥哥太子申生,弟弟夷吾

前672年,献公攻打骊戎,得到了骊姬和她妹妹,并生下两个儿子,晋献公开始疏远三个成年儿子。

前656年,太子申生被逼自尽。次年重耳和夷吾逃离晋国。重耳43岁,流亡到母家翟国。

1.晋献公晚年的狗血宫廷剧

2.十九年的流亡,一路开挂

前651年,献公死后晋国内乱,骊姬及儿子被杀,夷吾回国即位,是为晋惠公。前643,重耳54岁。夷吾派人追杀重耳。重耳继续逃亡。前636年,流亡十九年,一路主角光环加成,一路迎娶白富美,有惊无险,62岁的重耳在秦穆公支持下回到晋国即位。

重耳的传奇人生,网络爽文都不敢这么写。

手拿菜刀砍电线,一路火花带闪电。

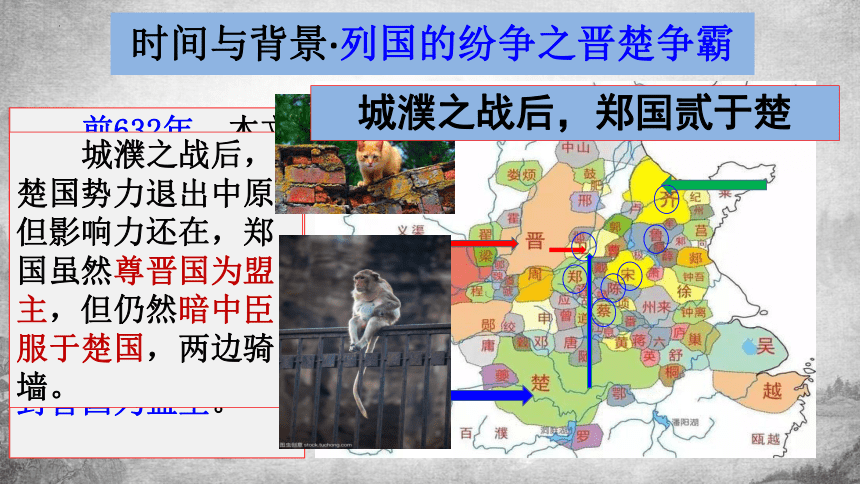

齐国最先称霸,齐桓公死后,霸权衰落。楚国从南方大肆扩张,黄河下游的大国,如齐如宋都被楚所侵略,鲁、卫、郑、陈、蔡等国都已投降了楚人。

时间与背景·列国的纷争之晋楚争霸

前632年,本文故事之前两年,晋楚城濮之战,楚国大败。当年冬天,晋国召集中原各国在郑国践土邑会盟,周天子也派出代表封晋国为盟主。

城濮之战后,楚国势力退出中原,但影响力还在,郑国虽然尊晋国为盟主,但仍然暗中臣服于楚国,两边骑墙。

城濮之战后,郑国贰于楚

文本解析

读课文,结合课下注释翻译文本,按照故事的起因、发展、高潮和结局划分文章层次结构。

读文正音

秦军氾南 夫晋,何厌之有

无能为也矣 失其所与,不知

共其乏困 秦伯说与郑人盟

若不阙秦 微夫人之力不及此

夜缒而出

使杞子、逢孙戍之

wéi

fú

gōng

yuè

fú

fán

zhuì

quē

zhì

qǐ

páng

鲁僖公三十年,楚国大败晋国于城濮。在城濮之战中,郑国曾协助楚国一起攻打晋国,而且晋文公年轻时流亡到郑国,受到冷遇,所以文公把新仇旧怨加到一块,于两年后联合秦国讨伐郑国。郑伯闻讯后,派烛之武游说秦穆公退兵。烛之武巧妙地利用秦、晋两国的矛盾,分析当时的形势,抓住利害关系,说明保存郑国对秦国有利,灭掉郑国对秦国不利的道理,终于说动秦国退兵。晋军失去盟军支持后,也被迫撤离了郑国。此文即是记叙了这一历史事件。

烛之武退秦师

写作背景

文本解析

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

【译文】僖公三十年晋文公和秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且从属于晋的同时又从属于楚。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水的南面。

时代背景

文化常识:西周到春秋诸侯爵位

有公、侯、伯、子、男五种

公——周天子身边重臣

侯——本义是箭靶,引申为军事首领。类似后世“大元帅”

伯——老大的意思。不分伯仲=不相上下

子——对非华夏的诸侯

男——低等爵位,从事某项专项工作

诸侯去世后,不分爵位,一律可以称为“公”,意思是大家都是周天子的好臣子

时代背景

故事发生地点:郑国

郑国可以说是春秋最倒霉的国家,它的遭遇可以用“匹夫无罪,怀璧其罪”这个成语来形容。

原指拥有财宝能致祸。后也比喻有才能、有理想而受害。

兵燹xiǎn:因战乱而造成的焚烧破坏等灾害。

郑国地理位置重要——

1.周天子东部屏障;

2.楚国北上争霸要道;

3.晋国东出、南下争霸要道。

因此整个春秋300年,郑国遭受六十多次兵灾。周边强国特别晋国和楚国,没事就吃饭、睡觉、打郑国。

起因

无礼于晋,且贰于楚

晋文公重耳当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;

在晋国与楚国的城濮之战中,郑国出兵协助楚国,楚国失败后,郑国又加入晋国同盟,因而结怨于晋。

围郑理由

寥寥25字隐含的信息:

①写出形势紧迫:

“晋侯、秦伯围郑”,两大国围一小国,郑国危在旦夕——兵临城下,形势严峻;

②写出围郑原因:

“以其无礼于晋,且贰于楚”,两事与晋利害相关,和秦利害关系不大——秦可以争取;

③写出驻军位置:

“晋军函陵,秦军汜南”,分兵驻扎——郑有机会单独与秦接触。

你从课文的叙述里读出了哪些隐藏的信息?

晋

秦

新郑

郑

函陵

氾南

公元前630年

崤山

文本解析

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

夜缒而出……

郑庄公

烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉yǔ正”(养马的官员)。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

---明 冯梦龙之《东周列国演义》

烛之武其人

发展

情节发展

佚之狐举荐

夜缒而出

烛之武辞

临危受命

夜缒出城

佚之狐的话对刻画烛之武的形象有何作用?

佚之狐对烛之武的了解与信任,使读者未见其人,先知其才,从侧面表现了烛之武的才能。

烛之武为什么能临危受命?

一是郑伯态度诚恳,勇于自责,并晓之以理;

二是烛之武深明大义,爱国且腹有良谋、成竹在胸。

烛之武为什么要先“辞”后“许”?

①交代烛之武的近况:是个不被重用的老臣;

②从侧面交代了郑伯的人物特点,作为国君,虽不善用人,但也能在关键时刻接受劝谏,体现了一个君主的精明;

③点明烛之武的深明大义,以国难为重,更体现他顾全大局、忠贞爱国的品质。

见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?”既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

烛之武是如何说服秦穆公的?

高潮

故事高潮

见秦伯,陈利害

劝退秦师

坦言知亡,动之以情

阐明利害,晓之以理

以利相诱,为秦着想

引史为例,巧设离间

文本解析

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

晋文公最后以“不仁”“不知”“不武”三个理由退兵,你怎样看待晋文公退兵的理由?

“不仁”只是一个冠冕堂皇的借口,如果真的仁义,当初就不会发兵攻打郑国。“不知”才是实质,“知”同“智”,是对现实进行冷静分析,权衡利弊的结果。“不武”胜负之数,难以意料。晋的退兵,说到底是一个“利”起作用。

不愧是我

阅读全文,你认为烛之武是一个怎样的人

志士 由于长期未被重用,烛之武的满腹牢骚与委屈溢于言表,但郑伯的一番诚意和对国家形势与个人利益关系的透彻分析,最终感动了他。他决心以国家利益为重,出使秦营。这足以说明他是个深明大义的爱国志士。

勇士 两方交战,生死未卜,出使秦营,成败难料。烛之武“夜缒而出”,勇入秦营,其知难而上、义无反顾的冒险精神展示了他的勇士性格。

辩士 烛之武到了秦营之后,面对强敌,不卑不亢,侃侃而谈。他运用自己的智慧,反复向秦伯陈述利害。实则为郑,但表面上却处处为秦国着想。最终说服秦伯,使其退兵。

郑 伯——礼贤下士,从谏如流。

佚之狐——识人才的伯乐。知人善举

烛之武——怀才不遇,临危受命,不避艰险,

深明大义,才智超群。

秦 伯——以利为重,亦敌亦友,变化难测, 政治手腕了得

晋 侯——以利为重,以”不仁”为借口,沉着应对,

有政治家的风度。

问题探究

小结

起因

发展

高潮

结局

秦晋围郑

无礼于晋,且贰于楚

临危受命

夜缒出城

劝退秦师

坦言知亡,动之以情

阐明利害,晓之以理

以利相诱,为秦着想

秦晋退兵

引史为例,巧设离间

素养提升

古代姓氏的由来

1.以姓为氏。如姬、姜、姚、伊等姓。

2.以国名为氏。如程、杜、雷、廖、彭、韦等姓。

3.以邑名为氏。如苏、上官等姓。

4.以乡、亭之名为氏。如裴、陆、欧阳等姓。

5.以居住地名为氏。有东门、西门。

6.以先人名或字为姓。如刁、林等姓。

7.以次第为氏。按兄弟排行取姓,如老大以伯、孟为姓,老二以仲为姓。老三、老四则分别姓叔、季。

8.以官职为姓。如籍、监、库、仓等姓。

9.以技艺为姓。如巫、凌等姓。

素养提升

10.以谥号为姓。

11.因赐姓、避讳而改姓。

12.爵位称号及爵系为氏。如皇、王、公、王孙、公孙等姓。

13.古代少数民族融合到汉族中带来的姓。如金、慕容、呼延等姓。

14.以动植物为姓。如马、龙、杨、柳等姓。

15.以数字为姓。如伍、陆、万等姓。

【适用话题】

选择、爱国、匹夫有责、口才与成功、艺高人胆大、有志不在年高、发现人才、隐忍、宽容、知错能改、义与利、变通……

(有志不在年高:指年轻人只要有志向,成就不可限量,不在年纪大。也指只要有志向,岁数大了,也可以干出一番事业)

《烛之武退秦师》写作素材与运用

【运用示例】

1.有才无须溢于表,有志仅须喻于心。这是中国古代一部分有识之士的处事原则,从某种意义上来说,烛之武便是这样的人,然而,在他身上却兼存着独善其身般之内敛与怀才不遇般之无奈,但是,身处微不足道之地位并怀拥愤恨与期待之矛盾心境的他,在国家面临危难时却毅然挺身而出,毫不推卸,可以说,烛之武象征的是一种心态——才美无须外现,秉承的是一种信念——虽老可仍毅坚,先驱的是一种精神——有难必然担当。

2.岁月给了太多的落寞与不甘,磨砺了他的沉稳和敏锐,救国于危难之间,又体现了他的爱国之心,即使壮时未被重用,亦为国不计私怨,顾全大局。

3.人参是人间极品,人参也是越老越珍贵的。年轻的时候没人要,让它在土壤中默默生长,积蓄了一生的能量,只为在年老出土时释放出来。烛之武就像是一个人间极品,大半生都被埋没的人参。人参是植物中最特别的一种,就如烛之武,不然郑伯怎么会把国家的安危托在烛之武身上呢?人参也是极好的补品,对人的作用很大,烛之武便是如此,一席精辟的话,层层递进,步步为营,抓住秦伯的心理弱点,达到了劝退的目的。

导入

黄大年

钱学森

烛之武退秦师

《左传》

文学常识

左丘明,姓丘,名明,因其父任左史官,故称左丘明。春秋末年鲁国人,史学家、文学家。曾任鲁国史官,晚年患眼疾,辞官还乡后,开始编纂《左传》、《国语》。后世尊称其为“文宗史圣”、“经臣史祖”等,史学界推左丘明为中国史学的开山鼻祖,是中国传统史学的创始人。

《左传》

本文节选自:《左传·僖公三十年》

《左传》是我国第一部叙事详细的___史书著作,相传为鲁国史官________ 所作,原名___________。

《左传》

《左传》

《春秋左传》

编年体

左丘明

史书类别

按时间顺序编写的史书体裁。

编年体

《春秋》:第一部编年体史书。

《左传》:第一部叙事详细的编年体史书。

以国家为中心编写的史书体裁。

国别体

如《国语》、《战国策》等

以人物传记为中心的史书体裁。

纪传体

如《史记》、《三国志》等

比较

《春秋》与《左传》

《春秋》是孔子据鲁国史书《鲁春秋》修订的,是中国现存最早的一部编年体史书。记载了从鲁隐公元年到鲁哀公十四年近240多年的历史。

“春秋”在古代表示一年四季,而史书记载的正是一年四季中各诸侯国发生的重大历史事件,因此取名为《春秋》。

《春秋》

比较

《春秋》与《左传》

由于《春秋》的记事过于简略,后人不易理解,所以诠释之作也相继出现,对书中的记载进行解释和说明。较为有名的是被称为“春秋三传”的《左传》(原名《春秋左传》)《春秋公羊传》和《春秋谷梁传》,是为解释《春秋》所作的史书。

《左传》善于描写战争和记述行人辞令,记事条理清楚,叙述精确,详略合宜;写人简而精,婉而有致,人物形象栩栩如生。

春秋时期形势图

人物:晋文公——被爹坑了的孩子

晋文公,姬姓晋氏,名重耳。前677年,父亲晋献公继位,重耳21岁。有哥哥太子申生,弟弟夷吾

前672年,献公攻打骊戎,得到了骊姬和她妹妹,并生下两个儿子,晋献公开始疏远三个成年儿子。

前656年,太子申生被逼自尽。次年重耳和夷吾逃离晋国。重耳43岁,流亡到母家翟国。

1.晋献公晚年的狗血宫廷剧

2.十九年的流亡,一路开挂

前651年,献公死后晋国内乱,骊姬及儿子被杀,夷吾回国即位,是为晋惠公。前643,重耳54岁。夷吾派人追杀重耳。重耳继续逃亡。前636年,流亡十九年,一路主角光环加成,一路迎娶白富美,有惊无险,62岁的重耳在秦穆公支持下回到晋国即位。

重耳的传奇人生,网络爽文都不敢这么写。

手拿菜刀砍电线,一路火花带闪电。

齐国最先称霸,齐桓公死后,霸权衰落。楚国从南方大肆扩张,黄河下游的大国,如齐如宋都被楚所侵略,鲁、卫、郑、陈、蔡等国都已投降了楚人。

时间与背景·列国的纷争之晋楚争霸

前632年,本文故事之前两年,晋楚城濮之战,楚国大败。当年冬天,晋国召集中原各国在郑国践土邑会盟,周天子也派出代表封晋国为盟主。

城濮之战后,楚国势力退出中原,但影响力还在,郑国虽然尊晋国为盟主,但仍然暗中臣服于楚国,两边骑墙。

城濮之战后,郑国贰于楚

文本解析

读课文,结合课下注释翻译文本,按照故事的起因、发展、高潮和结局划分文章层次结构。

读文正音

秦军氾南 夫晋,何厌之有

无能为也矣 失其所与,不知

共其乏困 秦伯说与郑人盟

若不阙秦 微夫人之力不及此

夜缒而出

使杞子、逢孙戍之

wéi

fú

gōng

yuè

fú

fán

zhuì

quē

zhì

qǐ

páng

鲁僖公三十年,楚国大败晋国于城濮。在城濮之战中,郑国曾协助楚国一起攻打晋国,而且晋文公年轻时流亡到郑国,受到冷遇,所以文公把新仇旧怨加到一块,于两年后联合秦国讨伐郑国。郑伯闻讯后,派烛之武游说秦穆公退兵。烛之武巧妙地利用秦、晋两国的矛盾,分析当时的形势,抓住利害关系,说明保存郑国对秦国有利,灭掉郑国对秦国不利的道理,终于说动秦国退兵。晋军失去盟军支持后,也被迫撤离了郑国。此文即是记叙了这一历史事件。

烛之武退秦师

写作背景

文本解析

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

【译文】僖公三十年晋文公和秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且从属于晋的同时又从属于楚。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水的南面。

时代背景

文化常识:西周到春秋诸侯爵位

有公、侯、伯、子、男五种

公——周天子身边重臣

侯——本义是箭靶,引申为军事首领。类似后世“大元帅”

伯——老大的意思。不分伯仲=不相上下

子——对非华夏的诸侯

男——低等爵位,从事某项专项工作

诸侯去世后,不分爵位,一律可以称为“公”,意思是大家都是周天子的好臣子

时代背景

故事发生地点:郑国

郑国可以说是春秋最倒霉的国家,它的遭遇可以用“匹夫无罪,怀璧其罪”这个成语来形容。

原指拥有财宝能致祸。后也比喻有才能、有理想而受害。

兵燹xiǎn:因战乱而造成的焚烧破坏等灾害。

郑国地理位置重要——

1.周天子东部屏障;

2.楚国北上争霸要道;

3.晋国东出、南下争霸要道。

因此整个春秋300年,郑国遭受六十多次兵灾。周边强国特别晋国和楚国,没事就吃饭、睡觉、打郑国。

起因

无礼于晋,且贰于楚

晋文公重耳当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;

在晋国与楚国的城濮之战中,郑国出兵协助楚国,楚国失败后,郑国又加入晋国同盟,因而结怨于晋。

围郑理由

寥寥25字隐含的信息:

①写出形势紧迫:

“晋侯、秦伯围郑”,两大国围一小国,郑国危在旦夕——兵临城下,形势严峻;

②写出围郑原因:

“以其无礼于晋,且贰于楚”,两事与晋利害相关,和秦利害关系不大——秦可以争取;

③写出驻军位置:

“晋军函陵,秦军汜南”,分兵驻扎——郑有机会单独与秦接触。

你从课文的叙述里读出了哪些隐藏的信息?

晋

秦

新郑

郑

函陵

氾南

公元前630年

崤山

文本解析

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

夜缒而出……

郑庄公

烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉yǔ正”(养马的官员)。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

---明 冯梦龙之《东周列国演义》

烛之武其人

发展

情节发展

佚之狐举荐

夜缒而出

烛之武辞

临危受命

夜缒出城

佚之狐的话对刻画烛之武的形象有何作用?

佚之狐对烛之武的了解与信任,使读者未见其人,先知其才,从侧面表现了烛之武的才能。

烛之武为什么能临危受命?

一是郑伯态度诚恳,勇于自责,并晓之以理;

二是烛之武深明大义,爱国且腹有良谋、成竹在胸。

烛之武为什么要先“辞”后“许”?

①交代烛之武的近况:是个不被重用的老臣;

②从侧面交代了郑伯的人物特点,作为国君,虽不善用人,但也能在关键时刻接受劝谏,体现了一个君主的精明;

③点明烛之武的深明大义,以国难为重,更体现他顾全大局、忠贞爱国的品质。

见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?”既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

烛之武是如何说服秦穆公的?

高潮

故事高潮

见秦伯,陈利害

劝退秦师

坦言知亡,动之以情

阐明利害,晓之以理

以利相诱,为秦着想

引史为例,巧设离间

文本解析

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

晋文公最后以“不仁”“不知”“不武”三个理由退兵,你怎样看待晋文公退兵的理由?

“不仁”只是一个冠冕堂皇的借口,如果真的仁义,当初就不会发兵攻打郑国。“不知”才是实质,“知”同“智”,是对现实进行冷静分析,权衡利弊的结果。“不武”胜负之数,难以意料。晋的退兵,说到底是一个“利”起作用。

不愧是我

阅读全文,你认为烛之武是一个怎样的人

志士 由于长期未被重用,烛之武的满腹牢骚与委屈溢于言表,但郑伯的一番诚意和对国家形势与个人利益关系的透彻分析,最终感动了他。他决心以国家利益为重,出使秦营。这足以说明他是个深明大义的爱国志士。

勇士 两方交战,生死未卜,出使秦营,成败难料。烛之武“夜缒而出”,勇入秦营,其知难而上、义无反顾的冒险精神展示了他的勇士性格。

辩士 烛之武到了秦营之后,面对强敌,不卑不亢,侃侃而谈。他运用自己的智慧,反复向秦伯陈述利害。实则为郑,但表面上却处处为秦国着想。最终说服秦伯,使其退兵。

郑 伯——礼贤下士,从谏如流。

佚之狐——识人才的伯乐。知人善举

烛之武——怀才不遇,临危受命,不避艰险,

深明大义,才智超群。

秦 伯——以利为重,亦敌亦友,变化难测, 政治手腕了得

晋 侯——以利为重,以”不仁”为借口,沉着应对,

有政治家的风度。

问题探究

小结

起因

发展

高潮

结局

秦晋围郑

无礼于晋,且贰于楚

临危受命

夜缒出城

劝退秦师

坦言知亡,动之以情

阐明利害,晓之以理

以利相诱,为秦着想

秦晋退兵

引史为例,巧设离间

素养提升

古代姓氏的由来

1.以姓为氏。如姬、姜、姚、伊等姓。

2.以国名为氏。如程、杜、雷、廖、彭、韦等姓。

3.以邑名为氏。如苏、上官等姓。

4.以乡、亭之名为氏。如裴、陆、欧阳等姓。

5.以居住地名为氏。有东门、西门。

6.以先人名或字为姓。如刁、林等姓。

7.以次第为氏。按兄弟排行取姓,如老大以伯、孟为姓,老二以仲为姓。老三、老四则分别姓叔、季。

8.以官职为姓。如籍、监、库、仓等姓。

9.以技艺为姓。如巫、凌等姓。

素养提升

10.以谥号为姓。

11.因赐姓、避讳而改姓。

12.爵位称号及爵系为氏。如皇、王、公、王孙、公孙等姓。

13.古代少数民族融合到汉族中带来的姓。如金、慕容、呼延等姓。

14.以动植物为姓。如马、龙、杨、柳等姓。

15.以数字为姓。如伍、陆、万等姓。

【适用话题】

选择、爱国、匹夫有责、口才与成功、艺高人胆大、有志不在年高、发现人才、隐忍、宽容、知错能改、义与利、变通……

(有志不在年高:指年轻人只要有志向,成就不可限量,不在年纪大。也指只要有志向,岁数大了,也可以干出一番事业)

《烛之武退秦师》写作素材与运用

【运用示例】

1.有才无须溢于表,有志仅须喻于心。这是中国古代一部分有识之士的处事原则,从某种意义上来说,烛之武便是这样的人,然而,在他身上却兼存着独善其身般之内敛与怀才不遇般之无奈,但是,身处微不足道之地位并怀拥愤恨与期待之矛盾心境的他,在国家面临危难时却毅然挺身而出,毫不推卸,可以说,烛之武象征的是一种心态——才美无须外现,秉承的是一种信念——虽老可仍毅坚,先驱的是一种精神——有难必然担当。

2.岁月给了太多的落寞与不甘,磨砺了他的沉稳和敏锐,救国于危难之间,又体现了他的爱国之心,即使壮时未被重用,亦为国不计私怨,顾全大局。

3.人参是人间极品,人参也是越老越珍贵的。年轻的时候没人要,让它在土壤中默默生长,积蓄了一生的能量,只为在年老出土时释放出来。烛之武就像是一个人间极品,大半生都被埋没的人参。人参是植物中最特别的一种,就如烛之武,不然郑伯怎么会把国家的安危托在烛之武身上呢?人参也是极好的补品,对人的作用很大,烛之武便是如此,一席精辟的话,层层递进,步步为营,抓住秦伯的心理弱点,达到了劝退的目的。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])