2023届高三地理二轮专题复习学案 专题七 农业区位与粮食安全

文档属性

| 名称 | 2023届高三地理二轮专题复习学案 专题七 农业区位与粮食安全 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 995.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-02-25 21:56:03 | ||

图片预览

文档简介

专题七 农业区位与粮食安全

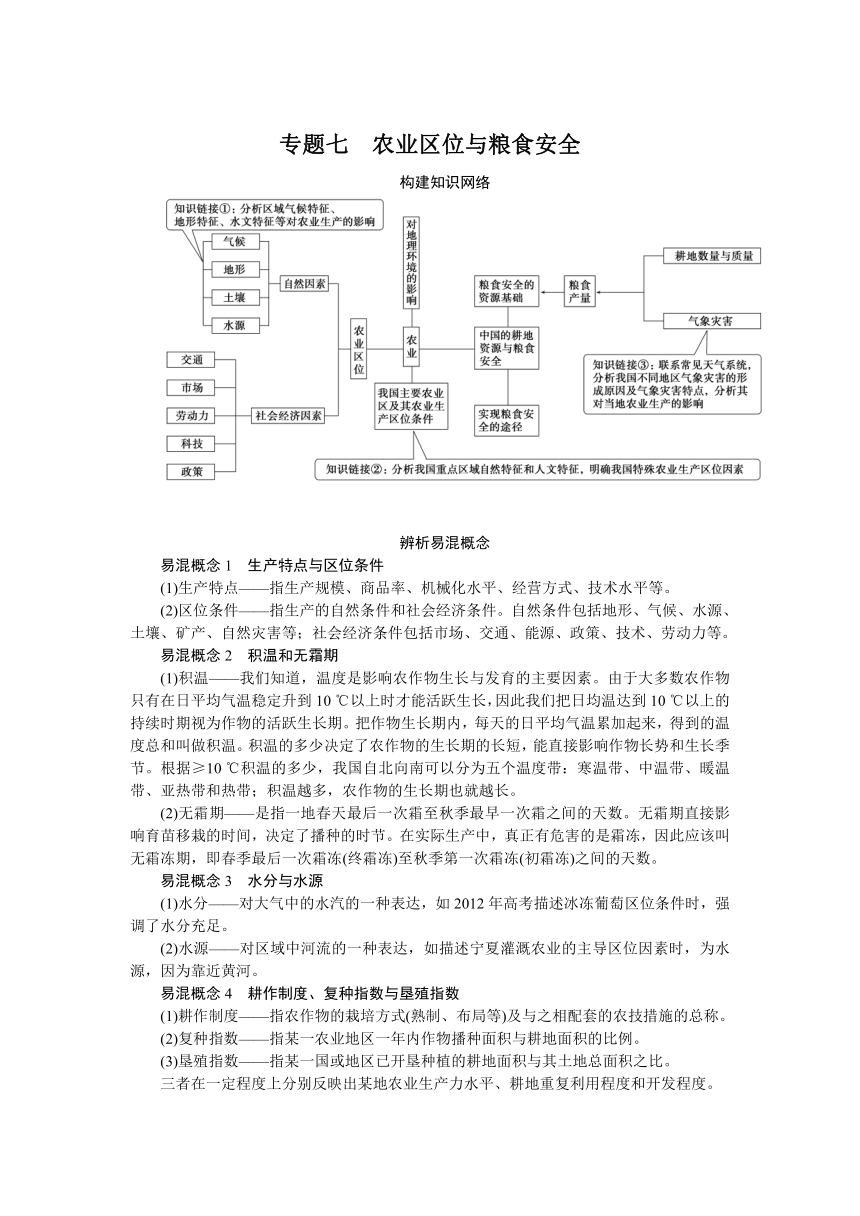

构建知识网络

辨析易混概念

易混概念1 生产特点与区位条件

(1)生产特点——指生产规模、商品率、机械化水平、经营方式、技术水平等。

(2)区位条件——指生产的自然条件和社会经济条件。自然条件包括地形、气候、水源、土壤、矿产、自然灾害等;社会经济条件包括市场、交通、能源、政策、技术、劳动力等。

易混概念2 积温和无霜期

(1)积温——我们知道,温度是影响农作物生长与发育的主要因素。由于大多数农作物只有在日平均气温稳定升到10 ℃以上时才能活跃生长,因此我们把日均温达到10 ℃以上的持续时期视为作物的活跃生长期。把作物生长期内,每天的日平均气温累加起来,得到的温度总和叫做积温。积温的多少决定了农作物的生长期的长短,能直接影响作物长势和生长季节。根据≥10 ℃积温的多少,我国自北向南可以分为五个温度带:寒温带、中温带、暖温带、亚热带和热带;积温越多,农作物的生长期也就越长。

(2)无霜期——是指一地春天最后一次霜至秋季最早一次霜之间的天数。无霜期直接影响育苗移栽的时间,决定了播种的时节。在实际生产中,真正有危害的是霜冻,因此应该叫无霜冻期,即春季最后一次霜冻(终霜冻)至秋季第一次霜冻(初霜冻)之间的天数。

易混概念3 水分与水源

(1)水分——对大气中的水汽的一种表达,如2012年高考描述冰冻葡萄区位条件时,强调了水分充足。

(2)水源——对区域中河流的一种表达,如描述宁夏灌溉农业的主导区位因素时,为水源,因为靠近黄河。

易混概念4 耕作制度、复种指数与垦殖指数

(1)耕作制度——指农作物的栽培方式(熟制、布局等)及与之相配套的农技措施的总称。

(2)复种指数——指某一农业地区一年内作物播种面积与耕地面积的比例。

(3)垦殖指数——指某一国或地区已开垦种植的耕地面积与其土地总面积之比。

三者在一定程度上分别反映出某地农业生产力水平、耕地重复利用程度和开发程度。

易混概念5 乳畜业与大牧场放牧业

(1)乳畜业——往往靠近市场分布,如我国北京、广州城郊的乳畜业,土地集约度非常高,主要产品是牛奶及其奶制品。

(2)大牧场放牧业——往往分布在地广人稀的草原,对交通条件要求较高,临近港口等,主要产品是牛肉及肉制品。

易混概念6 生态农业与立体农业

(1)生态农业——是按照“整体协调,循环再生”的生态经济原理,应用系统工程方法,把传统农业技术和现代农业技术相结合,充分利用当地自然和社会资源优势,因地制宜地规划和组织实施的综合农业生产体系。它以发展农业为出发点,实行农林牧副渔统筹规划,协调发展,促进农业生态系统物质、能量的多层次利用和良性循环,实现经济、生态和社会效益的统一。如珠江三角洲的桑基鱼塘生产方式等。

(2)立体农业——是着重于开发利用垂直空间资源的一种农业生产方式。在单位面积上,利用生物的特性及其对外界条件的不同要求,通过种植业、养殖业和加工业的有机结合,建立多个物种共栖、质能多级利用的生态系统的农业生产方式。如稻田养鱼、农田播种食用菌等。

易混概念7 粮食作物与经济作物

(1)粮食作物——指以收获成熟果实为目的而成为人类基本食物的作物。如:南方的水稻、北方的小麦、马铃薯和玉米、青藏高原的青稞等,玉米已成为我国种植面积最大的粮食作物。

(2)经济作物——指不以食用为主要目的,主要做经济用途的作物。如:棉花、甘蔗、苹果、柑橘、甜菜和油菜等。

感悟高考真题

[2022·全国甲卷,4~6]近年来,吉林、河南两省相继提出实施“秸秆变肉”工程和“秸秆变肉换奶”计划。一是重点推进秸秆饲料化进程(2021年吉林、河南秸秆产量分别为4 000万吨和6 550万吨);二是稳妥推进具有良好经济与生态意义的“粮改饲”工作,即在玉米产区规模化种植青贮玉米、甜高粱、苜蓿等饲料作物,以满足肉牛等发展需求。据此完成1~3题。

1.导致吉林、河南两省年秸秆产量差异的主要因素是( )

A.年降水量 B.作物结构

C.耕地质量 D.作物熟制

2.在玉米产区推广“粮改饲”的经济意义是( )

A.提高秸秆产量 B.增加秸秆种类

C.调整农牧结构 D.推动种植技术进步

3.体现“粮改饲”生态意义的农事是( )

①作物轮作 ②土壤深翻

③圈舍养殖 ④土地平整

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

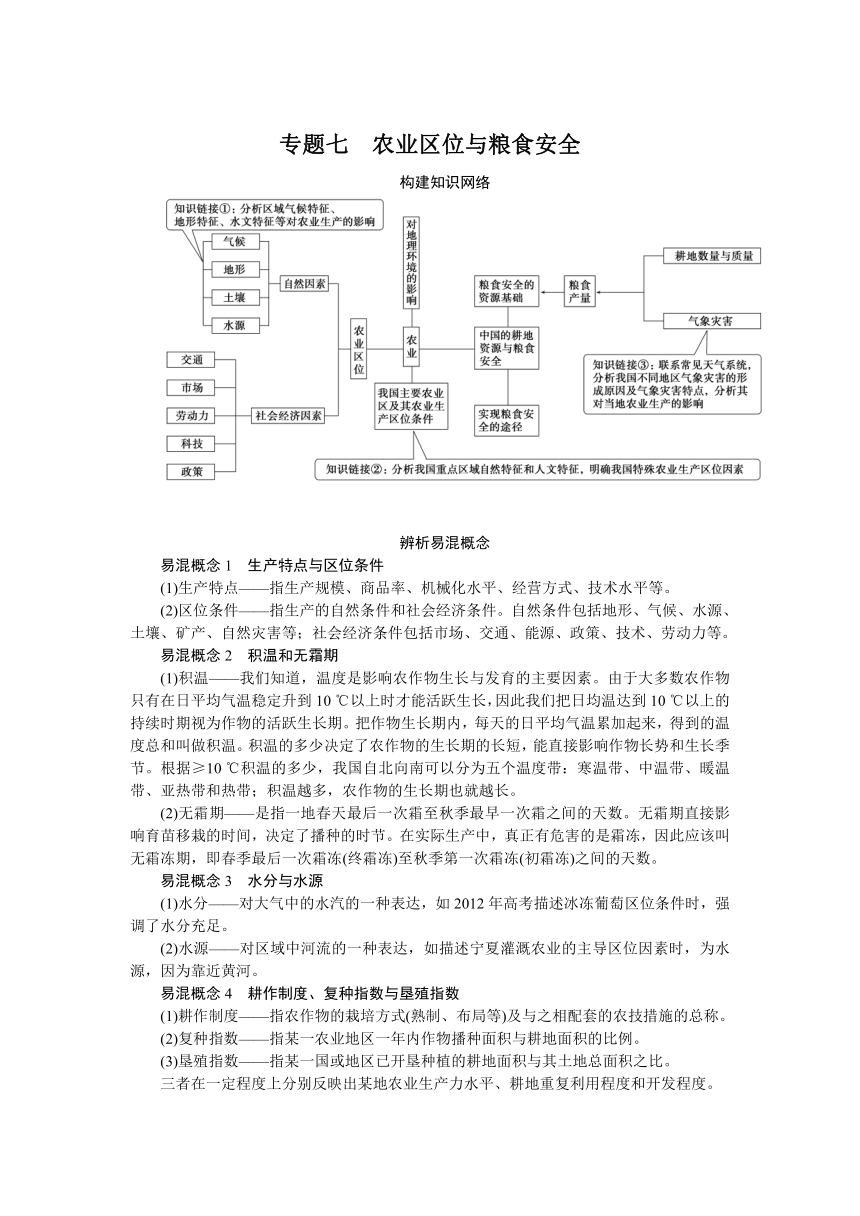

[2022·全国乙卷,4~6]当雄是拉萨唯一的纯牧业县,牧民占比约90%,依托特色畜种牦牛,走产业扶贫之路。甲公司成立于2017年初,采取“公司+农户”的模式(下图),生产的有“身份证”的牦牛肉产品销往全国各地,广受消费者欢迎。据此完成4~6题。

4.加入甲公司后,牧民家庭明显增加的是( )

A.牧场面积 B.牦牛数量

C.劳动力数量 D.收入来源

5.甲公司提高牦牛价值的主要途径是( )

①扩大放牧规模 ②延长产业链条 ③创建产品品牌 ④实施多种经营

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

6.当雄生长期短,牧草较矮。为保障漫长寒季的草料供应,当地适宜采用的方法是( )

①开垦草原种植牧草 ②储存草原生长期牧草

③建设温室种植牧草 ④从邻近农区购买草料

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

7.[2022·1月浙江卷,1]农业生产中地膜覆盖对土壤理化性状的主要作用是( )

①保持土壤温度 ②减少水肥流失 ③增加土壤厚度 ④改善土壤质地

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

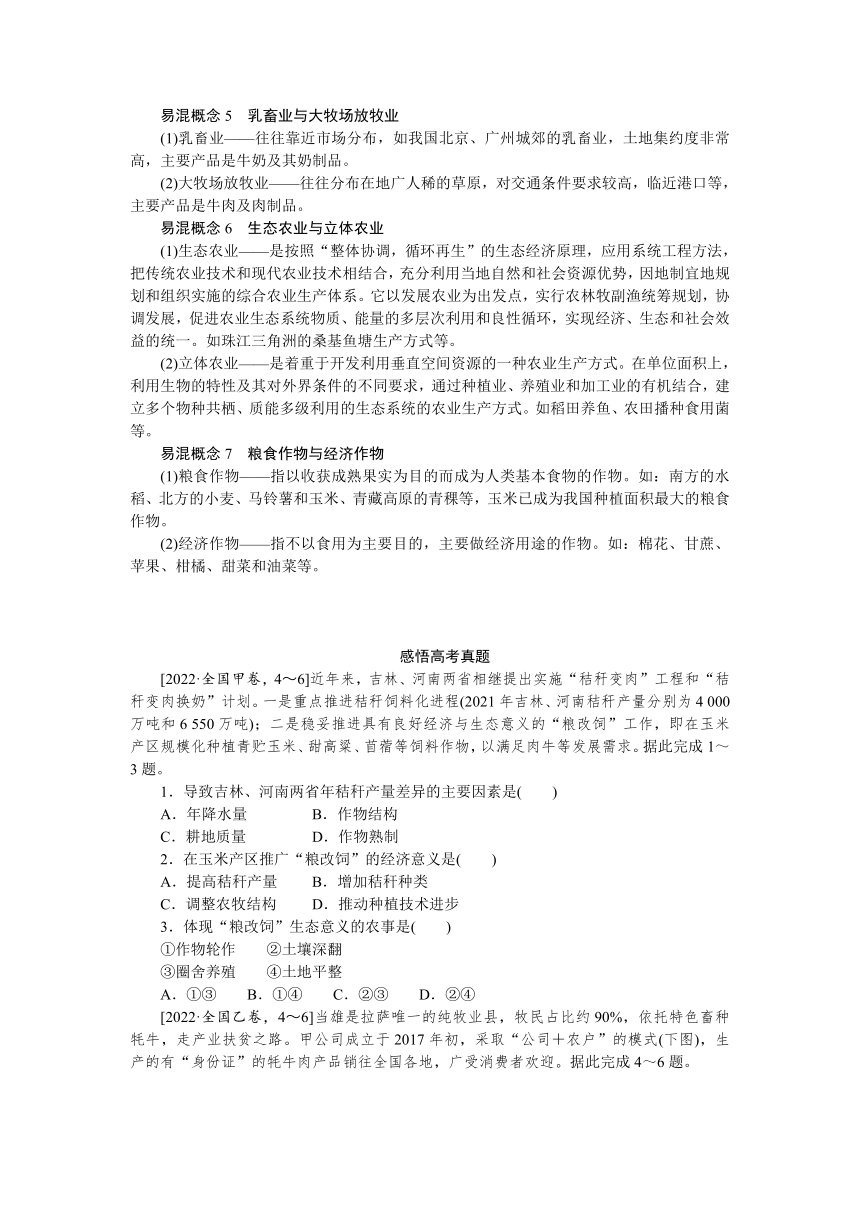

8.[2022·6月浙江卷,26]阅读图文材料,回答下列问题。(10分)

材料一 图1为中南半岛所在国家耕地面积占国土面积比重图。

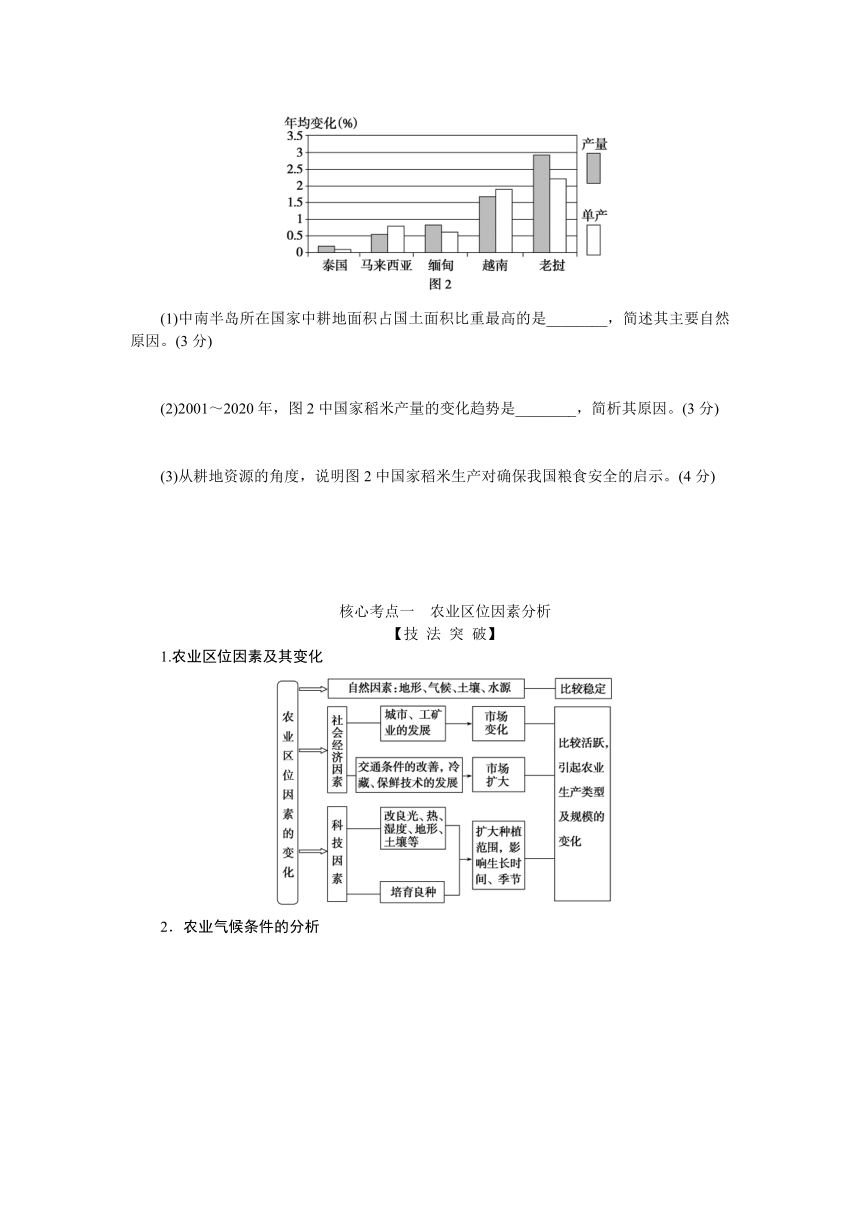

材料二 图2为中南半岛主要稻米生产国2001~2020年稻米产量和单产年均变化统计图。

(1)中南半岛所在国家中耕地面积占国土面积比重最高的是________,简述其主要自然原因。(3分)

(2)2001~2020年,图2中国家稻米产量的变化趋势是________,简析其原因。(3分)

(3)从耕地资源的角度,说明图2中国家稻米生产对确保我国粮食安全的启示。(4分)

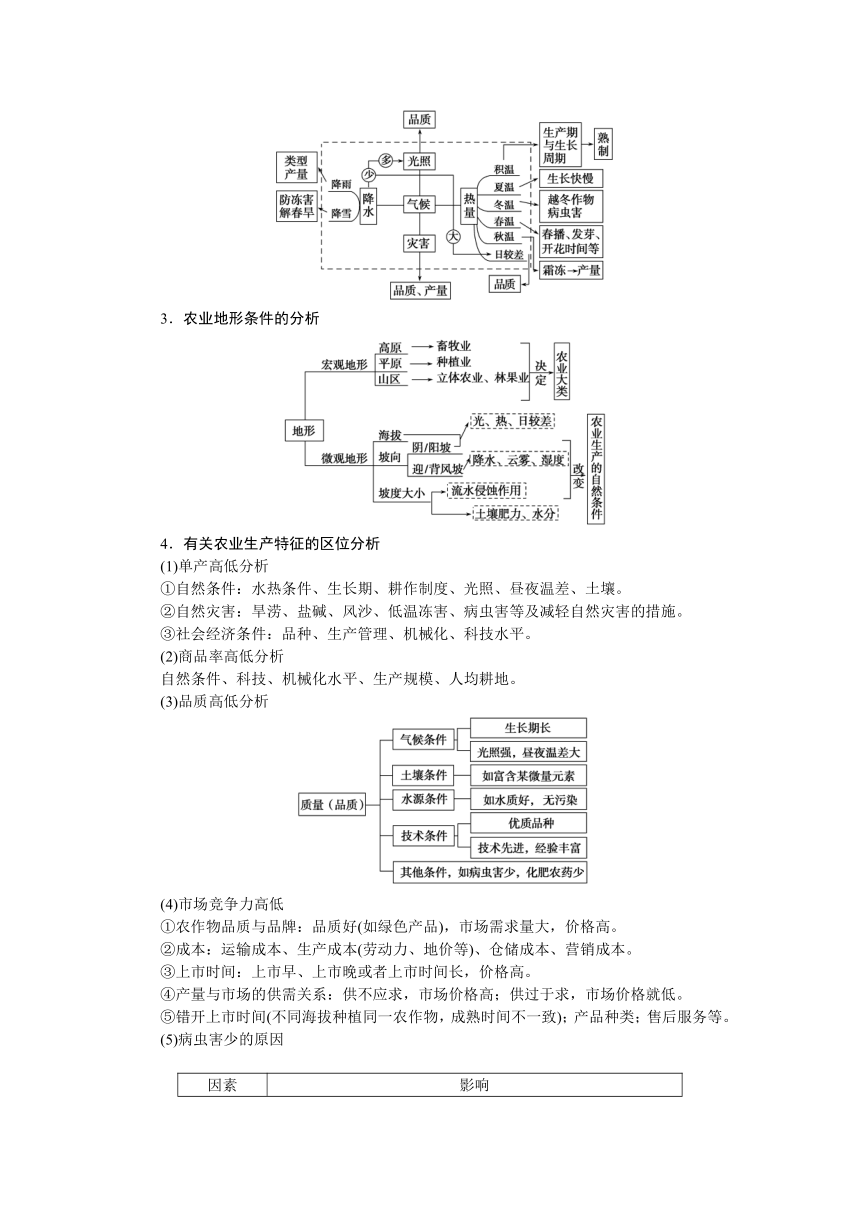

核心考点一 农业区位因素分析

【技 法 突 破】

1.农业区位因素及其变化

2.农业气候条件的分析

3.农业地形条件的分析

4.有关农业生产特征的区位分析

(1)单产高低分析

①自然条件:水热条件、生长期、耕作制度、光照、昼夜温差、土壤。

②自然灾害:旱涝、盐碱、风沙、低温冻害、病虫害等及减轻自然灾害的措施。

③社会经济条件:品种、生产管理、机械化、科技水平。

(2)商品率高低分析

自然条件、科技、机械化水平、生产规模、人均耕地。

(3)品质高低分析

(4)市场竞争力高低

①农作物品质与品牌:品质好(如绿色产品),市场需求量大,价格高。

②成本:运输成本、生产成本(劳动力、地价等)、仓储成本、营销成本。

③上市时间:上市早、上市晚或者上市时间长,价格高。

④产量与市场的供需关系:供不应求,市场价格高;供过于求,市场价格就低。

⑤错开上市时间(不同海拔种植同一农作物,成熟时间不一致);产品种类;售后服务等。

(5)病虫害少的原因

因素 影响

虫源 环境封闭,不易受外来病虫害侵袭

气温 冬季低温(包括寒潮)、春温低(积雪厚)、夏季气温低或昼夜温差大、夜间气温低,不利于病菌和害虫繁殖

紫外线 紫外线强或照射时间长,杀灭病菌和害虫

降水 干旱少雨的气候环境

水土 水分、土壤条件好,作物生长发育好,抵抗病虫害能力强

科技 培育优良的抗病虫害品种;先进的病虫害防治技术

生态环境 生态平衡,病菌和害虫的天敌数量适宜

其他 如森林火灾会烧死部分害虫和虫卵

5.农业生产进行集聚的原因

(1)充分利用当地农业生产有利的条件:自然条件、社会经济条件。

(2)农业生产集聚带来的好处:共用基础设施、便于产品销售、共用劳动力、缩短运输时间、利于信息交流和新产品的研发等,从而降低成本,获得规模效益。

【对 点 精 练】

考法一 农业区位条件分析

1.[2022·合肥市模拟]青蒿是草本植物,忌干旱、怕渍水,喜湿润、光热要求充足。重庆酉阳(下图)是世界上最主要的青蒿生产基地。读图,回答下题。

重庆酉阳种植青蒿的有利自然条件是( )

①纬度较低,热量充足 ②季风气候,降水丰富

③地势起伏大,利于雨季排涝 ④耕地面积广,土壤肥沃

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④

考法二 农产品质量分析

2.[2021·北京卷]某校学生到甘肃省天水市开展黄土高原水土流失治理的研学活动。读图,回答问题。

任务 调查梯田利用方式

调查发现,天水市自2000年以来调整种植结构,在海拔1 000~1 500米的梯田上引种樱桃。该地种植的樱桃产量高、品质好、营养丰富。

概述当地生产高品质樱桃的条件。(6分)

核心考点二 区域农业可持续发展

【技 法 突 破】

1.区域农业可持续发展

实现区域农业生态效益、经济效益和社会效益的和谐统一,因地制宜,发展优质、高产、高效农业,是区域农业发展的主要方向。一般而言,具体措施主要从以下角度进行思考:

思考角度 答题术语

第一产业 加大科技投入,提高品质,树立品牌(完善农业生产设施,引进、培育良种)。实现规模化、机械化、集约化生产,降低生产成本,获得规模效应

第二产业 吸引投资,发展深加工,延长产业链,提升产品的附加值

第三产业 ①加强品牌的宣传,提高产品知名度(营销策略)。 ②完善基础设施,拓展旅游资源,创意文化产业(如采摘节等),实现经营多元化。 ③开拓多元销售渠道(如网商、电商等),培育扩大市场。 ④完善交通,降低运输成本,提高运输效率

[答题技巧]农业生产可持续发展措施:题干要求+材料提示+思维模板=答案。

2.五类区域应对农业问题的措施

(1)平原区:土地增施有机肥,防止土壤肥力下降;调整农业结构,发展多种经营和生态农业。

(2)林区:退耕还林;森林资源综合开发利用。

(3)丘陵山区:封山育林,保持水土;发展立体农业。

(4)牧区:退耕还草;规定合理载畜量;培育人工草场;轮牧。

(5)灌溉农业区:发展节水农业;合理灌溉,防止土壤盐渍化;兴修水利,保证灌溉水源;合理使用化肥、农药。

3.关于农业可持续发展的开放性设问的分析思路

【对 点 精 练】

考法一 农业现代化建设特点

[2022·6月浙江卷,21~22]近年来,我国以现代农业产业园为载体,推动农业现代化建设。现代农业产业园是在规模化种养基础上,通过“生产+加工+科技”,聚集现代生产要素,创新体制机制,是地理界限明确、建设水平较高的现代农业发展平台。据此完成1~2题。

1.我国农业现代化建设过程中,投入减少较明显的是( )

A.耕地 B.资金 C.技术 D.劳动

2.建设现代农业产业园可提高( )

①土地产出率 ②产业集群化水平 ③农业收入比重 ④种植结构多元化水平

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

考法二 农业可持续发展措施

3.[2019·全国卷Ⅱ,36(3)、(4)]阅读图文材料,完成下列要求。(10分)

云南省宾川县位于横断山区边缘,高山地区气候凉湿,河谷地区气候干热。为解决河谷地区农业生产的缺水问题,该县曾在境内山区实施小规模调水,但效果有限。1994年“引洱(海)入宾(川)”工程竣工通水,加之推广节水措施,当地农业用水方得以保障。近些年来,宾川县河谷地区以热带、亚热带水果为主的经济作物种植业蓬勃发展。下图示意宾川县的地形。

(1)用水得到保障后,当地热带、亚热带水果种植业蓬勃发展,从气候角度分析其原因。(6分)

(2)以水果种植业为基础,提出宾川县为促进经济进一步发展可采取的措施。(4分)

核心考点三 中国的耕地资源与粮食安全

【技 法 突 破】

1.我国的粮食生产

(1)基本方针:“立足国内资源,实现粮食基本自给”。

(2)主要粮食作物:水稻、小麦、玉米、大豆等。

(3)影响粮食总产量的因素:与耕地的数量和质量有关,还与耕地所在区域的热量、水和光照等资源的时空配置有关。

(4)耕地资源与粮食生产能力特征

特征 对粮食安全的影响

人均耕地少,后备耕地资源有限 人均粮食占有量较少、粮食增产难度大

耕地质量总体欠佳,退化和污染问题严重 粮食增产难度大

耕地空间分布不均,水土资源配置欠佳 粮食供需区域性矛盾

农业气象灾害频发,粮食产量年际波动大 粮食供应不够稳定,影响粮食安全

2.实现粮食安全的途径

(1)增加粮食总产量:扩大耕地面积;提高单位面积产量。增加人力、物质和技术投入,提高耕地利用率、养分和水热资源保障能力、作物品种和栽培技术及田间管理水平等。

(2)跨区域调剂,解决粮食生产与消费空间配置不均衡问题。

(3)充分利用国际粮食市场。

(4)建立粮食储备。维持我国粮食安全的基本制度。

3.粮食生产对保障国家粮食安全的重要意义

(1)保证粮食产量,对保障粮食安全具有重要作用。粮食安全始终是关系我国国民经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。保障我国粮食安全,对实现全面建成小康社会的目标、构建社会主义和谐社会和推进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。

(2)经济意义:农业仍然是国民经济的薄弱环节,随着工业化和城镇化的推进,我国粮食安全面临的形势出现了一些新情况和新问题,解决粮食生产问题,就是解决经济发展中的问题。

(3)充分利用地理优势,增加粮食生产产量,维护国家粮食安全。加强中部地区粮食生产保障国家主要农产品有效供给,对维护国家粮食安全具有十分重要的意义。

【对 点 精 练】

考法 农业区位变化与粮食安全

[2022·湖南卷,17]阅读图文材料,完成下列要求。(14分)

耕地由种植粮食作物改种非粮食作物的现象,称为种植结构“非粮化”。山东省种植结构“非粮化”率空间差异明显,2019年鲁中南山地丘陵地区明显高于鲁西北平原地区。下图示意山东省山脉水系分布。

(1)鲁中南山地丘陵地区与鲁西北平原地区的种植结构“非粮化”率差异大,请从自然条件方面作出解释。(4分)

(2)近年来,山东省部分经济发达地区种植结构“非粮化”类型逐渐由棉花、花生、蔬菜向蔬菜、瓜果转变,说明其变化的主要原因。(4分)

(3)为保障粮食安全,请提出防止耕地种植结构“非粮化”的合理建议。(6分)

专题七 农业区位与粮食安全

『感悟高考真题』

1~3.解析:第1题,由材料“2021年吉林、河南秸秆产量分别为4 000万吨和6 550万吨”可知,吉林秸秆产量小于河南,吉林和河南均位于我国东部季风区,降水丰富,故年降水量不是导致两省秸秆差异的原因,A错误;两省均属于秦岭—淮河以北地区,农业发展以旱作谷物为主,作物结构相差不大,B错误;吉林有黑土分布,土壤肥力充足,条件更好,C错误;吉林主要位于中温带,作物熟制是一年一熟,而河南地处暖温带和亚热带地区,热量资源可满足作物一年两熟或两年三熟的要求,导致河南比吉林秸秆产量更多,D正确。故选D。第2题,根据材料“‘粮改饲’工作,即在玉米产区规模化种植青贮玉米、甜高粱、苜蓿等饲料作物,以满足肉牛等发展需求”可知,“粮改饲”将单纯的粮仓变为“粮仓+奶罐+肉库”,调整了农牧结构,创造更多经济收益,C正确;根据题意秸秆最终也是作为饲料发展畜牧业,与增加秸秆种类关系不大,B错误;种植的青贮玉米、甜高粱、苜蓿等本身就是饲料作物,与提高秸秆产量关系不大,A错误;种植饲料作物并没有投入很多科技,对于推动种植技术进步意义不大,D错误。故选C。第3题,根据材料“‘粮改饲’工作,即在玉米产区规模化种植青贮玉米、甜高粱、苜蓿等饲料作物”可知,“粮改饲”将粮食、经济作物的二元结构调整为粮食、经济、饲料作物的三元结构,促进了作物轮作,将种植的饲料和秸秆一起喂养牲畜,发展畜牧业,促进了圈舍养殖的发展,使该区以种植业为主变为种植业结合畜牧业发展的混合农业,在耕作时间上形成互补,肥料的运用上形成互补及回收,形成良性的生态系统,有良好的生态意义,①③正确,A正确;土壤深翻不利于土壤保持肥力,容易造成水土流失,②错误;土地平整是指对凸凹不平的土地削高填低,使其成为具有适宜坡度的田面或水平田面,以改善田间灌排条件和耕作条件,而“粮改饲”则提倡因地制宜,④错误,B、C、D错误。故选A。

答案:1.D 2.C 3.A

4~6.解析:第4题,根据图文信息,甲公司可以让产品销售到全国,受到消费者欢迎,并且精细加工和注册商标也提高了商品的受欢迎程度,最终目的是投放市场获利;牧民家庭可以通过出租牧场获取租金;牧民通过牦牛入股获得分红,为公司打工也能领取工资,所以牧民家庭收入来源明显增加,D正确;A、B、C是公司增加的,故错误。第5题,在示意图中,明确提出精细加工,注册商标,对应着延长产业链、提高附加值,商标的存在意味着创建了品牌,②③正确;并没有从中看出多种经营,也没有明确说明主要途径是扩大放牧规模,①④错误。故选B。第6题,当雄位于青藏高寒区,牧草低矮,寒季漫长存储牧草可能无法满足需求,而开垦草原可能破坏原有生态环境,如果解决了热量问题,则牧草可以长得更高,产量更大,③适宜;而临近农区一般为河谷农业,水热条件好,可以购入饲料用于过冬,④适宜。故选C。

答案:4.D 5.B 6.C

7.解析:农业生产中的地膜覆盖可减少土壤热量的损失,保持土壤温度,①对;地表覆盖地膜后,可减少风雨对土壤的直接侵蚀,减少水肥流失,②对;地膜覆盖不会增加土壤厚度,③错;地膜覆盖没有改变土壤的颗粒构成状况,所以不会改善土壤质地,④错。故选A。

答案:A

8.解析:第(1)题,读图可知,泰国耕地面积占国土面积的比重为30%~40%,是中南半岛所在国家中占比最高的;耕地面积占国土面积的比重主要受地形、气候、水源、种植业发展历史、人口密度等因素的影响,注意从自然因素角度简述。第(2)题,图2中,国家稻米产量的年均变化率均大于0,说明稻米产量增加;稻米产量的变化主要受水稻播种面积、单产等的影响,图2显示各国水稻单产年均变化率均大于0,说明单产提高。第(3)题,从耕地资源的角度入手,可从严格保护耕地、增加耕地面积、提高耕地质量、保证粮食播种面积、提高耕地生产能力等方面说明。

答案:(1)泰国 境内河网密集,平原面积大。

(2)增加 主要是单产提高,部分国家播种面积增加。

(3)土地整理和生态修复,增加耕地面积和提高耕地质量;严格保护耕地,控制非农占用;加大技术投入,提升耕地综合生产能力。

核心考点一

『对点精练』

1.解析:重庆酉阳地处我国亚热带季风气候区,降水丰富,②正确;由图可知,该地纬度较低,热量充足,①正确;由图可知,酉阳地处山区,地势起伏大,利于排水,但山区耕地面积小,③正确、④错误。故选A。

答案:A

2.解析:该地樱桃品质高,主要结合当地自然环境特点进行分析,该地位于我国西北地区,属大陆性季风气候区,夏季光照充足,有利于植物光合作用,昼夜温差大,有利于有机质积累,海拔较高,人类活动影响小,环境污染小;黄土层深厚肥沃,光、热、水、气、土等主要自然条件匹配合理。

答案:昼夜温差大;光照充足;土层深厚;环境质量好。

核心考点二

『对点精练』

1~2.解析:第1题,据材料可知,农业现代化建设,是在规模化种养基础上,通过“生产+加工+科技”聚集现代生产要素,需要投入规模较大的耕地,资金和技术的投入也将增加,A、B、C错误;现代化农业产业园将采用机械化管理,劳动力投入将大幅度减少,D正确。故选D。第2题,现代农业产业园投入了大量的资金和技术,将提高单位面积产量或提高作物品质,从而提高土地产出率,①正确;据材料可知,通过“生产+加工+科技”聚集现代生产要素,产业集群化水平得到提高,②正确;农业产业园可提高经济效益,但农业收入比重还受其他产业结构收入增长情况影响,故农业收入比重难以确定,③错误;农业产业园只是扩大种养规模,投入资金和种植技术,并没有对农业种植结构做改变,④错误。综合起来,A正确,B、C、D错误。故选A。

答案:1.D 2.A

3.解析:本题以云南省宾川县相关地理特征及人类活动为背景,考查区域地理环境特征及成因、农业区位条件及发展方向的相关内容;以区域图、等高线地形图和文字材料为载体,考查学生获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释地理事物的能力;区域背景材料和地理环境特征及对人类活动的影响体现了区域认知、综合思维的学科素养;引导学生树立因地制宜、人地协调的地理发展观。

第(1)题,解决了水源这一制约因素后,该地发展热带、亚热带水果的气候条件应从适宜生长和品质优良这两方面回答,即热量条件可满足热带、亚热带水果的全年生长;光照充足,昼夜温差大有利于品质提升。第(2)题,以水果种植业为基础,该地经济进一步发展的措施可以从延长产业链、提升产品竞争力、拓展销售市场和加强基础设施建设等方面作答。

答案:(1)全年气温高,热量充足,热带、亚热带水果全年可以生长;(海拔高,晴天多,)气温日较差大,光照强,有利于水果品质提高(糖分积累)。

(2)吸引相关企业投资,发展水果加工业;引进并培育优良品种,树立品牌;加大宣传力度,开拓水果销售市场;促进以水果种植为基础的旅游产业化;完善交通等基础设施建设;等。

核心考点三

『对点精练』

解析:第(1)题,根据图中信息和两个地区的名称可知,鲁西北平原地区地形平坦开阔,受地形影响,当地水、热、土组合相对单一,适合粮食作物规模经营,种植粮食的效益相对较好,从而使得“非粮化”率较低;而鲁中南山地丘陵地区地形多样,气候相对温暖湿润,使得水、热、土组合多样,适宜种植多种农作物,不适合粮食作物规模经营,因此种植其他经济作物的效益远高于种植粮食,因此“非粮化”率较高。第(2)题,经济发达地区人口集中,城市化水平高,城市居民对蔬菜、瓜果需求量变大,使得当地农业中“非粮化”类型向蔬菜、瓜果转变,这是市场需求的结果;与种植棉花、花生等作物相比,农户种植蔬菜、瓜果经济效益更高,促使当地“非粮化”类型逐渐由棉花、花生、蔬菜向蔬菜、瓜果转变;蔬菜、瓜果种植对技术要求相对较高,而经济发达地区的农业生产技术经济条件好,有利于“非粮化”类型逐渐由棉花、花生、蔬菜向蔬菜、瓜果转变。第(3)题,种植结构“非粮化”现象主要原因是种植粮食的经济效益较差,农民种植的积极性不够,因此应加大粮食种植补贴力度,提高粮食种植的积极性;提高种植粮食的经济效益还可以通过提高劳动生产率入手,如推进耕地适度规模经营,提高机械化水平,从而增加粮食种植收益;提高种植粮食的经济效益还可以从技术投入入手,如改善粮食生产条件,提升农业科技水平,增强粮食综合生产能力,提高防灾抗灾能力,从而提高农民种植粮食的积极性;还可以通过政策手段抑制种植结构“非粮化”现象,严格耕地用途管制,确保粮食播种面积稳定。

答案:(1)与鲁西北平原地区相比,鲁中南山地丘陵地区地形多样,气候温暖湿润,水、热、土组合多样,适宜种植多种农作物。(或与鲁中南山地丘陵地区相比,鲁西北平原地区地形平坦开阔,水、热、土组合相对单一,适合粮食作物规模经营。)

(2)经济发达地区对蔬菜、瓜果需求量变大;农户种植蔬菜、瓜果经济效益更高;农业生产技术经济条件好。

(3)加大粮食种植补贴力度,提高粮食种植的积极性;推进耕地适度规模经营,增加粮食种植收益;改善粮食生产条件,提升农业科技水平,增强粮食综合生产能力;严格耕地用途管制,确保粮食播种面积稳定。

构建知识网络

辨析易混概念

易混概念1 生产特点与区位条件

(1)生产特点——指生产规模、商品率、机械化水平、经营方式、技术水平等。

(2)区位条件——指生产的自然条件和社会经济条件。自然条件包括地形、气候、水源、土壤、矿产、自然灾害等;社会经济条件包括市场、交通、能源、政策、技术、劳动力等。

易混概念2 积温和无霜期

(1)积温——我们知道,温度是影响农作物生长与发育的主要因素。由于大多数农作物只有在日平均气温稳定升到10 ℃以上时才能活跃生长,因此我们把日均温达到10 ℃以上的持续时期视为作物的活跃生长期。把作物生长期内,每天的日平均气温累加起来,得到的温度总和叫做积温。积温的多少决定了农作物的生长期的长短,能直接影响作物长势和生长季节。根据≥10 ℃积温的多少,我国自北向南可以分为五个温度带:寒温带、中温带、暖温带、亚热带和热带;积温越多,农作物的生长期也就越长。

(2)无霜期——是指一地春天最后一次霜至秋季最早一次霜之间的天数。无霜期直接影响育苗移栽的时间,决定了播种的时节。在实际生产中,真正有危害的是霜冻,因此应该叫无霜冻期,即春季最后一次霜冻(终霜冻)至秋季第一次霜冻(初霜冻)之间的天数。

易混概念3 水分与水源

(1)水分——对大气中的水汽的一种表达,如2012年高考描述冰冻葡萄区位条件时,强调了水分充足。

(2)水源——对区域中河流的一种表达,如描述宁夏灌溉农业的主导区位因素时,为水源,因为靠近黄河。

易混概念4 耕作制度、复种指数与垦殖指数

(1)耕作制度——指农作物的栽培方式(熟制、布局等)及与之相配套的农技措施的总称。

(2)复种指数——指某一农业地区一年内作物播种面积与耕地面积的比例。

(3)垦殖指数——指某一国或地区已开垦种植的耕地面积与其土地总面积之比。

三者在一定程度上分别反映出某地农业生产力水平、耕地重复利用程度和开发程度。

易混概念5 乳畜业与大牧场放牧业

(1)乳畜业——往往靠近市场分布,如我国北京、广州城郊的乳畜业,土地集约度非常高,主要产品是牛奶及其奶制品。

(2)大牧场放牧业——往往分布在地广人稀的草原,对交通条件要求较高,临近港口等,主要产品是牛肉及肉制品。

易混概念6 生态农业与立体农业

(1)生态农业——是按照“整体协调,循环再生”的生态经济原理,应用系统工程方法,把传统农业技术和现代农业技术相结合,充分利用当地自然和社会资源优势,因地制宜地规划和组织实施的综合农业生产体系。它以发展农业为出发点,实行农林牧副渔统筹规划,协调发展,促进农业生态系统物质、能量的多层次利用和良性循环,实现经济、生态和社会效益的统一。如珠江三角洲的桑基鱼塘生产方式等。

(2)立体农业——是着重于开发利用垂直空间资源的一种农业生产方式。在单位面积上,利用生物的特性及其对外界条件的不同要求,通过种植业、养殖业和加工业的有机结合,建立多个物种共栖、质能多级利用的生态系统的农业生产方式。如稻田养鱼、农田播种食用菌等。

易混概念7 粮食作物与经济作物

(1)粮食作物——指以收获成熟果实为目的而成为人类基本食物的作物。如:南方的水稻、北方的小麦、马铃薯和玉米、青藏高原的青稞等,玉米已成为我国种植面积最大的粮食作物。

(2)经济作物——指不以食用为主要目的,主要做经济用途的作物。如:棉花、甘蔗、苹果、柑橘、甜菜和油菜等。

感悟高考真题

[2022·全国甲卷,4~6]近年来,吉林、河南两省相继提出实施“秸秆变肉”工程和“秸秆变肉换奶”计划。一是重点推进秸秆饲料化进程(2021年吉林、河南秸秆产量分别为4 000万吨和6 550万吨);二是稳妥推进具有良好经济与生态意义的“粮改饲”工作,即在玉米产区规模化种植青贮玉米、甜高粱、苜蓿等饲料作物,以满足肉牛等发展需求。据此完成1~3题。

1.导致吉林、河南两省年秸秆产量差异的主要因素是( )

A.年降水量 B.作物结构

C.耕地质量 D.作物熟制

2.在玉米产区推广“粮改饲”的经济意义是( )

A.提高秸秆产量 B.增加秸秆种类

C.调整农牧结构 D.推动种植技术进步

3.体现“粮改饲”生态意义的农事是( )

①作物轮作 ②土壤深翻

③圈舍养殖 ④土地平整

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

[2022·全国乙卷,4~6]当雄是拉萨唯一的纯牧业县,牧民占比约90%,依托特色畜种牦牛,走产业扶贫之路。甲公司成立于2017年初,采取“公司+农户”的模式(下图),生产的有“身份证”的牦牛肉产品销往全国各地,广受消费者欢迎。据此完成4~6题。

4.加入甲公司后,牧民家庭明显增加的是( )

A.牧场面积 B.牦牛数量

C.劳动力数量 D.收入来源

5.甲公司提高牦牛价值的主要途径是( )

①扩大放牧规模 ②延长产业链条 ③创建产品品牌 ④实施多种经营

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

6.当雄生长期短,牧草较矮。为保障漫长寒季的草料供应,当地适宜采用的方法是( )

①开垦草原种植牧草 ②储存草原生长期牧草

③建设温室种植牧草 ④从邻近农区购买草料

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

7.[2022·1月浙江卷,1]农业生产中地膜覆盖对土壤理化性状的主要作用是( )

①保持土壤温度 ②减少水肥流失 ③增加土壤厚度 ④改善土壤质地

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

8.[2022·6月浙江卷,26]阅读图文材料,回答下列问题。(10分)

材料一 图1为中南半岛所在国家耕地面积占国土面积比重图。

材料二 图2为中南半岛主要稻米生产国2001~2020年稻米产量和单产年均变化统计图。

(1)中南半岛所在国家中耕地面积占国土面积比重最高的是________,简述其主要自然原因。(3分)

(2)2001~2020年,图2中国家稻米产量的变化趋势是________,简析其原因。(3分)

(3)从耕地资源的角度,说明图2中国家稻米生产对确保我国粮食安全的启示。(4分)

核心考点一 农业区位因素分析

【技 法 突 破】

1.农业区位因素及其变化

2.农业气候条件的分析

3.农业地形条件的分析

4.有关农业生产特征的区位分析

(1)单产高低分析

①自然条件:水热条件、生长期、耕作制度、光照、昼夜温差、土壤。

②自然灾害:旱涝、盐碱、风沙、低温冻害、病虫害等及减轻自然灾害的措施。

③社会经济条件:品种、生产管理、机械化、科技水平。

(2)商品率高低分析

自然条件、科技、机械化水平、生产规模、人均耕地。

(3)品质高低分析

(4)市场竞争力高低

①农作物品质与品牌:品质好(如绿色产品),市场需求量大,价格高。

②成本:运输成本、生产成本(劳动力、地价等)、仓储成本、营销成本。

③上市时间:上市早、上市晚或者上市时间长,价格高。

④产量与市场的供需关系:供不应求,市场价格高;供过于求,市场价格就低。

⑤错开上市时间(不同海拔种植同一农作物,成熟时间不一致);产品种类;售后服务等。

(5)病虫害少的原因

因素 影响

虫源 环境封闭,不易受外来病虫害侵袭

气温 冬季低温(包括寒潮)、春温低(积雪厚)、夏季气温低或昼夜温差大、夜间气温低,不利于病菌和害虫繁殖

紫外线 紫外线强或照射时间长,杀灭病菌和害虫

降水 干旱少雨的气候环境

水土 水分、土壤条件好,作物生长发育好,抵抗病虫害能力强

科技 培育优良的抗病虫害品种;先进的病虫害防治技术

生态环境 生态平衡,病菌和害虫的天敌数量适宜

其他 如森林火灾会烧死部分害虫和虫卵

5.农业生产进行集聚的原因

(1)充分利用当地农业生产有利的条件:自然条件、社会经济条件。

(2)农业生产集聚带来的好处:共用基础设施、便于产品销售、共用劳动力、缩短运输时间、利于信息交流和新产品的研发等,从而降低成本,获得规模效益。

【对 点 精 练】

考法一 农业区位条件分析

1.[2022·合肥市模拟]青蒿是草本植物,忌干旱、怕渍水,喜湿润、光热要求充足。重庆酉阳(下图)是世界上最主要的青蒿生产基地。读图,回答下题。

重庆酉阳种植青蒿的有利自然条件是( )

①纬度较低,热量充足 ②季风气候,降水丰富

③地势起伏大,利于雨季排涝 ④耕地面积广,土壤肥沃

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④

考法二 农产品质量分析

2.[2021·北京卷]某校学生到甘肃省天水市开展黄土高原水土流失治理的研学活动。读图,回答问题。

任务 调查梯田利用方式

调查发现,天水市自2000年以来调整种植结构,在海拔1 000~1 500米的梯田上引种樱桃。该地种植的樱桃产量高、品质好、营养丰富。

概述当地生产高品质樱桃的条件。(6分)

核心考点二 区域农业可持续发展

【技 法 突 破】

1.区域农业可持续发展

实现区域农业生态效益、经济效益和社会效益的和谐统一,因地制宜,发展优质、高产、高效农业,是区域农业发展的主要方向。一般而言,具体措施主要从以下角度进行思考:

思考角度 答题术语

第一产业 加大科技投入,提高品质,树立品牌(完善农业生产设施,引进、培育良种)。实现规模化、机械化、集约化生产,降低生产成本,获得规模效应

第二产业 吸引投资,发展深加工,延长产业链,提升产品的附加值

第三产业 ①加强品牌的宣传,提高产品知名度(营销策略)。 ②完善基础设施,拓展旅游资源,创意文化产业(如采摘节等),实现经营多元化。 ③开拓多元销售渠道(如网商、电商等),培育扩大市场。 ④完善交通,降低运输成本,提高运输效率

[答题技巧]农业生产可持续发展措施:题干要求+材料提示+思维模板=答案。

2.五类区域应对农业问题的措施

(1)平原区:土地增施有机肥,防止土壤肥力下降;调整农业结构,发展多种经营和生态农业。

(2)林区:退耕还林;森林资源综合开发利用。

(3)丘陵山区:封山育林,保持水土;发展立体农业。

(4)牧区:退耕还草;规定合理载畜量;培育人工草场;轮牧。

(5)灌溉农业区:发展节水农业;合理灌溉,防止土壤盐渍化;兴修水利,保证灌溉水源;合理使用化肥、农药。

3.关于农业可持续发展的开放性设问的分析思路

【对 点 精 练】

考法一 农业现代化建设特点

[2022·6月浙江卷,21~22]近年来,我国以现代农业产业园为载体,推动农业现代化建设。现代农业产业园是在规模化种养基础上,通过“生产+加工+科技”,聚集现代生产要素,创新体制机制,是地理界限明确、建设水平较高的现代农业发展平台。据此完成1~2题。

1.我国农业现代化建设过程中,投入减少较明显的是( )

A.耕地 B.资金 C.技术 D.劳动

2.建设现代农业产业园可提高( )

①土地产出率 ②产业集群化水平 ③农业收入比重 ④种植结构多元化水平

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

考法二 农业可持续发展措施

3.[2019·全国卷Ⅱ,36(3)、(4)]阅读图文材料,完成下列要求。(10分)

云南省宾川县位于横断山区边缘,高山地区气候凉湿,河谷地区气候干热。为解决河谷地区农业生产的缺水问题,该县曾在境内山区实施小规模调水,但效果有限。1994年“引洱(海)入宾(川)”工程竣工通水,加之推广节水措施,当地农业用水方得以保障。近些年来,宾川县河谷地区以热带、亚热带水果为主的经济作物种植业蓬勃发展。下图示意宾川县的地形。

(1)用水得到保障后,当地热带、亚热带水果种植业蓬勃发展,从气候角度分析其原因。(6分)

(2)以水果种植业为基础,提出宾川县为促进经济进一步发展可采取的措施。(4分)

核心考点三 中国的耕地资源与粮食安全

【技 法 突 破】

1.我国的粮食生产

(1)基本方针:“立足国内资源,实现粮食基本自给”。

(2)主要粮食作物:水稻、小麦、玉米、大豆等。

(3)影响粮食总产量的因素:与耕地的数量和质量有关,还与耕地所在区域的热量、水和光照等资源的时空配置有关。

(4)耕地资源与粮食生产能力特征

特征 对粮食安全的影响

人均耕地少,后备耕地资源有限 人均粮食占有量较少、粮食增产难度大

耕地质量总体欠佳,退化和污染问题严重 粮食增产难度大

耕地空间分布不均,水土资源配置欠佳 粮食供需区域性矛盾

农业气象灾害频发,粮食产量年际波动大 粮食供应不够稳定,影响粮食安全

2.实现粮食安全的途径

(1)增加粮食总产量:扩大耕地面积;提高单位面积产量。增加人力、物质和技术投入,提高耕地利用率、养分和水热资源保障能力、作物品种和栽培技术及田间管理水平等。

(2)跨区域调剂,解决粮食生产与消费空间配置不均衡问题。

(3)充分利用国际粮食市场。

(4)建立粮食储备。维持我国粮食安全的基本制度。

3.粮食生产对保障国家粮食安全的重要意义

(1)保证粮食产量,对保障粮食安全具有重要作用。粮食安全始终是关系我国国民经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。保障我国粮食安全,对实现全面建成小康社会的目标、构建社会主义和谐社会和推进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。

(2)经济意义:农业仍然是国民经济的薄弱环节,随着工业化和城镇化的推进,我国粮食安全面临的形势出现了一些新情况和新问题,解决粮食生产问题,就是解决经济发展中的问题。

(3)充分利用地理优势,增加粮食生产产量,维护国家粮食安全。加强中部地区粮食生产保障国家主要农产品有效供给,对维护国家粮食安全具有十分重要的意义。

【对 点 精 练】

考法 农业区位变化与粮食安全

[2022·湖南卷,17]阅读图文材料,完成下列要求。(14分)

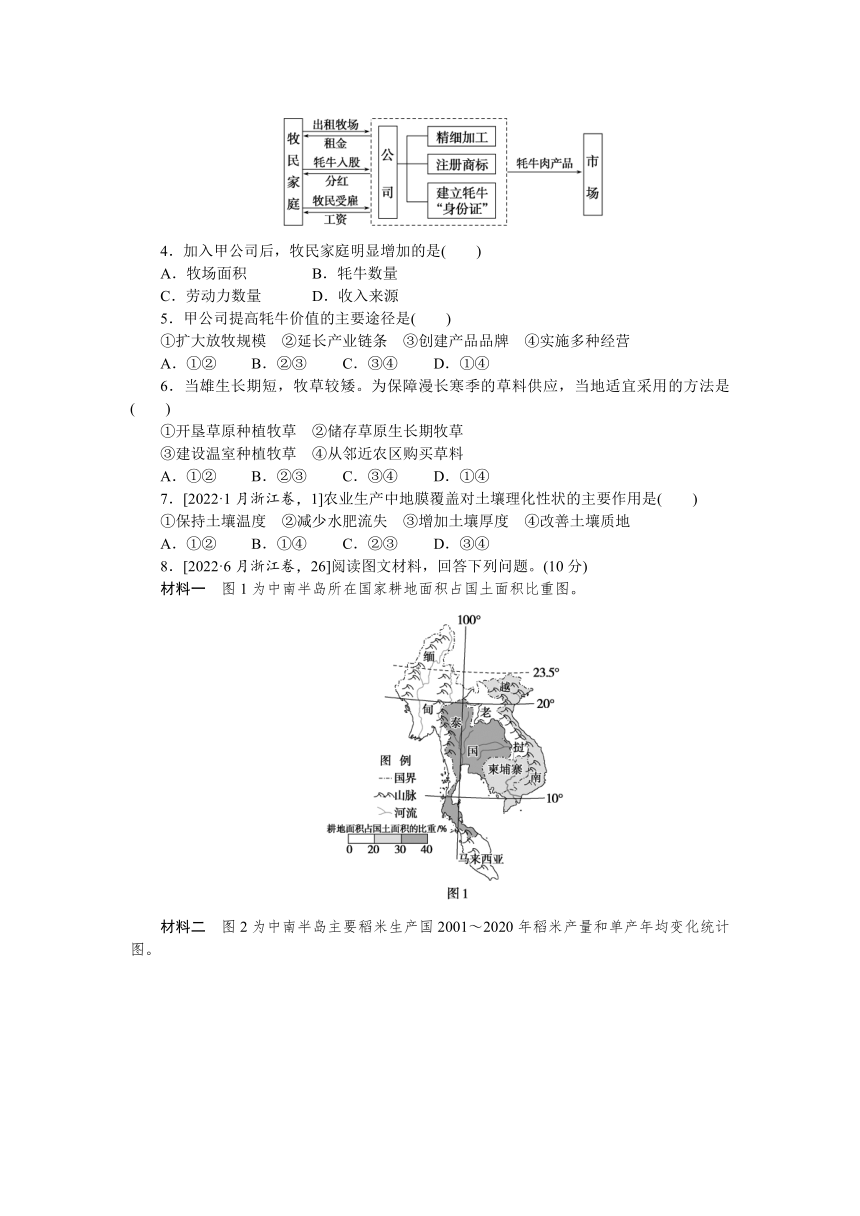

耕地由种植粮食作物改种非粮食作物的现象,称为种植结构“非粮化”。山东省种植结构“非粮化”率空间差异明显,2019年鲁中南山地丘陵地区明显高于鲁西北平原地区。下图示意山东省山脉水系分布。

(1)鲁中南山地丘陵地区与鲁西北平原地区的种植结构“非粮化”率差异大,请从自然条件方面作出解释。(4分)

(2)近年来,山东省部分经济发达地区种植结构“非粮化”类型逐渐由棉花、花生、蔬菜向蔬菜、瓜果转变,说明其变化的主要原因。(4分)

(3)为保障粮食安全,请提出防止耕地种植结构“非粮化”的合理建议。(6分)

专题七 农业区位与粮食安全

『感悟高考真题』

1~3.解析:第1题,由材料“2021年吉林、河南秸秆产量分别为4 000万吨和6 550万吨”可知,吉林秸秆产量小于河南,吉林和河南均位于我国东部季风区,降水丰富,故年降水量不是导致两省秸秆差异的原因,A错误;两省均属于秦岭—淮河以北地区,农业发展以旱作谷物为主,作物结构相差不大,B错误;吉林有黑土分布,土壤肥力充足,条件更好,C错误;吉林主要位于中温带,作物熟制是一年一熟,而河南地处暖温带和亚热带地区,热量资源可满足作物一年两熟或两年三熟的要求,导致河南比吉林秸秆产量更多,D正确。故选D。第2题,根据材料“‘粮改饲’工作,即在玉米产区规模化种植青贮玉米、甜高粱、苜蓿等饲料作物,以满足肉牛等发展需求”可知,“粮改饲”将单纯的粮仓变为“粮仓+奶罐+肉库”,调整了农牧结构,创造更多经济收益,C正确;根据题意秸秆最终也是作为饲料发展畜牧业,与增加秸秆种类关系不大,B错误;种植的青贮玉米、甜高粱、苜蓿等本身就是饲料作物,与提高秸秆产量关系不大,A错误;种植饲料作物并没有投入很多科技,对于推动种植技术进步意义不大,D错误。故选C。第3题,根据材料“‘粮改饲’工作,即在玉米产区规模化种植青贮玉米、甜高粱、苜蓿等饲料作物”可知,“粮改饲”将粮食、经济作物的二元结构调整为粮食、经济、饲料作物的三元结构,促进了作物轮作,将种植的饲料和秸秆一起喂养牲畜,发展畜牧业,促进了圈舍养殖的发展,使该区以种植业为主变为种植业结合畜牧业发展的混合农业,在耕作时间上形成互补,肥料的运用上形成互补及回收,形成良性的生态系统,有良好的生态意义,①③正确,A正确;土壤深翻不利于土壤保持肥力,容易造成水土流失,②错误;土地平整是指对凸凹不平的土地削高填低,使其成为具有适宜坡度的田面或水平田面,以改善田间灌排条件和耕作条件,而“粮改饲”则提倡因地制宜,④错误,B、C、D错误。故选A。

答案:1.D 2.C 3.A

4~6.解析:第4题,根据图文信息,甲公司可以让产品销售到全国,受到消费者欢迎,并且精细加工和注册商标也提高了商品的受欢迎程度,最终目的是投放市场获利;牧民家庭可以通过出租牧场获取租金;牧民通过牦牛入股获得分红,为公司打工也能领取工资,所以牧民家庭收入来源明显增加,D正确;A、B、C是公司增加的,故错误。第5题,在示意图中,明确提出精细加工,注册商标,对应着延长产业链、提高附加值,商标的存在意味着创建了品牌,②③正确;并没有从中看出多种经营,也没有明确说明主要途径是扩大放牧规模,①④错误。故选B。第6题,当雄位于青藏高寒区,牧草低矮,寒季漫长存储牧草可能无法满足需求,而开垦草原可能破坏原有生态环境,如果解决了热量问题,则牧草可以长得更高,产量更大,③适宜;而临近农区一般为河谷农业,水热条件好,可以购入饲料用于过冬,④适宜。故选C。

答案:4.D 5.B 6.C

7.解析:农业生产中的地膜覆盖可减少土壤热量的损失,保持土壤温度,①对;地表覆盖地膜后,可减少风雨对土壤的直接侵蚀,减少水肥流失,②对;地膜覆盖不会增加土壤厚度,③错;地膜覆盖没有改变土壤的颗粒构成状况,所以不会改善土壤质地,④错。故选A。

答案:A

8.解析:第(1)题,读图可知,泰国耕地面积占国土面积的比重为30%~40%,是中南半岛所在国家中占比最高的;耕地面积占国土面积的比重主要受地形、气候、水源、种植业发展历史、人口密度等因素的影响,注意从自然因素角度简述。第(2)题,图2中,国家稻米产量的年均变化率均大于0,说明稻米产量增加;稻米产量的变化主要受水稻播种面积、单产等的影响,图2显示各国水稻单产年均变化率均大于0,说明单产提高。第(3)题,从耕地资源的角度入手,可从严格保护耕地、增加耕地面积、提高耕地质量、保证粮食播种面积、提高耕地生产能力等方面说明。

答案:(1)泰国 境内河网密集,平原面积大。

(2)增加 主要是单产提高,部分国家播种面积增加。

(3)土地整理和生态修复,增加耕地面积和提高耕地质量;严格保护耕地,控制非农占用;加大技术投入,提升耕地综合生产能力。

核心考点一

『对点精练』

1.解析:重庆酉阳地处我国亚热带季风气候区,降水丰富,②正确;由图可知,该地纬度较低,热量充足,①正确;由图可知,酉阳地处山区,地势起伏大,利于排水,但山区耕地面积小,③正确、④错误。故选A。

答案:A

2.解析:该地樱桃品质高,主要结合当地自然环境特点进行分析,该地位于我国西北地区,属大陆性季风气候区,夏季光照充足,有利于植物光合作用,昼夜温差大,有利于有机质积累,海拔较高,人类活动影响小,环境污染小;黄土层深厚肥沃,光、热、水、气、土等主要自然条件匹配合理。

答案:昼夜温差大;光照充足;土层深厚;环境质量好。

核心考点二

『对点精练』

1~2.解析:第1题,据材料可知,农业现代化建设,是在规模化种养基础上,通过“生产+加工+科技”聚集现代生产要素,需要投入规模较大的耕地,资金和技术的投入也将增加,A、B、C错误;现代化农业产业园将采用机械化管理,劳动力投入将大幅度减少,D正确。故选D。第2题,现代农业产业园投入了大量的资金和技术,将提高单位面积产量或提高作物品质,从而提高土地产出率,①正确;据材料可知,通过“生产+加工+科技”聚集现代生产要素,产业集群化水平得到提高,②正确;农业产业园可提高经济效益,但农业收入比重还受其他产业结构收入增长情况影响,故农业收入比重难以确定,③错误;农业产业园只是扩大种养规模,投入资金和种植技术,并没有对农业种植结构做改变,④错误。综合起来,A正确,B、C、D错误。故选A。

答案:1.D 2.A

3.解析:本题以云南省宾川县相关地理特征及人类活动为背景,考查区域地理环境特征及成因、农业区位条件及发展方向的相关内容;以区域图、等高线地形图和文字材料为载体,考查学生获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释地理事物的能力;区域背景材料和地理环境特征及对人类活动的影响体现了区域认知、综合思维的学科素养;引导学生树立因地制宜、人地协调的地理发展观。

第(1)题,解决了水源这一制约因素后,该地发展热带、亚热带水果的气候条件应从适宜生长和品质优良这两方面回答,即热量条件可满足热带、亚热带水果的全年生长;光照充足,昼夜温差大有利于品质提升。第(2)题,以水果种植业为基础,该地经济进一步发展的措施可以从延长产业链、提升产品竞争力、拓展销售市场和加强基础设施建设等方面作答。

答案:(1)全年气温高,热量充足,热带、亚热带水果全年可以生长;(海拔高,晴天多,)气温日较差大,光照强,有利于水果品质提高(糖分积累)。

(2)吸引相关企业投资,发展水果加工业;引进并培育优良品种,树立品牌;加大宣传力度,开拓水果销售市场;促进以水果种植为基础的旅游产业化;完善交通等基础设施建设;等。

核心考点三

『对点精练』

解析:第(1)题,根据图中信息和两个地区的名称可知,鲁西北平原地区地形平坦开阔,受地形影响,当地水、热、土组合相对单一,适合粮食作物规模经营,种植粮食的效益相对较好,从而使得“非粮化”率较低;而鲁中南山地丘陵地区地形多样,气候相对温暖湿润,使得水、热、土组合多样,适宜种植多种农作物,不适合粮食作物规模经营,因此种植其他经济作物的效益远高于种植粮食,因此“非粮化”率较高。第(2)题,经济发达地区人口集中,城市化水平高,城市居民对蔬菜、瓜果需求量变大,使得当地农业中“非粮化”类型向蔬菜、瓜果转变,这是市场需求的结果;与种植棉花、花生等作物相比,农户种植蔬菜、瓜果经济效益更高,促使当地“非粮化”类型逐渐由棉花、花生、蔬菜向蔬菜、瓜果转变;蔬菜、瓜果种植对技术要求相对较高,而经济发达地区的农业生产技术经济条件好,有利于“非粮化”类型逐渐由棉花、花生、蔬菜向蔬菜、瓜果转变。第(3)题,种植结构“非粮化”现象主要原因是种植粮食的经济效益较差,农民种植的积极性不够,因此应加大粮食种植补贴力度,提高粮食种植的积极性;提高种植粮食的经济效益还可以通过提高劳动生产率入手,如推进耕地适度规模经营,提高机械化水平,从而增加粮食种植收益;提高种植粮食的经济效益还可以从技术投入入手,如改善粮食生产条件,提升农业科技水平,增强粮食综合生产能力,提高防灾抗灾能力,从而提高农民种植粮食的积极性;还可以通过政策手段抑制种植结构“非粮化”现象,严格耕地用途管制,确保粮食播种面积稳定。

答案:(1)与鲁西北平原地区相比,鲁中南山地丘陵地区地形多样,气候温暖湿润,水、热、土组合多样,适宜种植多种农作物。(或与鲁中南山地丘陵地区相比,鲁西北平原地区地形平坦开阔,水、热、土组合相对单一,适合粮食作物规模经营。)

(2)经济发达地区对蔬菜、瓜果需求量变大;农户种植蔬菜、瓜果经济效益更高;农业生产技术经济条件好。

(3)加大粮食种植补贴力度,提高粮食种植的积极性;推进耕地适度规模经营,增加粮食种植收益;改善粮食生产条件,提升农业科技水平,增强粮食综合生产能力;严格耕地用途管制,确保粮食播种面积稳定。

同课章节目录