江苏省南京市三年(2020-2022)中考语文一模分题型分层汇编-04古诗赏析(含解析)

文档属性

| 名称 | 江苏省南京市三年(2020-2022)中考语文一模分题型分层汇编-04古诗赏析(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 28.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-26 20:43:27 | ||

图片预览

文档简介

江苏省南京市三年(2020-2022)中考语文一模分题型分层汇编-04古诗赏析

一、诗歌鉴赏

1.(2022·江苏南京·统考一模)阅读下面材料,按要求完成任务。

【材料一】

鸂 鶒①

[唐]李群玉

锦羽相呼暮沙②曲,波上双声戛③哀玉。

霞明川静极望中,一时飞灭④青山绿。

[注] ①鸂鶒(xī chì):水鸟名。②沙:水边沙地。③戛(jiá)哀玉:戛,象声词。像敲击玉片发出清脆动听的声音。④飞灭:飞逝,消失。

【材料二】

鸂鶒纹是常出现在古代艺术品上的吉祥纹饰,但鸂鶒究竟是什么水鸟却一直有争议。《本草纲目》中有“其游于溪也,形大于鸳鸯,而色多紫,亦好并游,故谓之紫鸳鸯”的记载。

(1)《本草纲目》对于鸂鶒的记载与诗中哪些内容相符?

(2)诗的最后两句有朱光潜先生所推崇的“无言之美”,请赏析。

(2022·江苏南京·统考一模)春日偶作

【宋】朱熹

闻道西园春色深,急穿芒履去登临。

千葩万蕊争红紫,谁识乾坤造化心。

如果春天要来

【奥地利】里尔克

如果春天要来,

大地会使它一点一点地完成。

我们所做的最少量的工作,

不会比大地之于春天更为艰难。

2.交流中,小玄打算给大家朗诵朱熹的《春日偶作》,他已挑选出三首素质测试乐曲作为配乐备选。请你帮他挑选一首与作品中诗人的情感最契合的乐曲,并说明理由。

A.《金蛇狂舞》 B.《茉莉花》 C.《二泉映月》

3.小武为两首诗写了解说稿。你发现其中有一处对诗歌理解有误,帮他做了修改。

A.这两首诗都蕴含了诗人对大自然的体察,并由此产生哲思。

B.面对春日里万紫千红的一片生机,朱熹赞叹了造化的神奇。

C.里尔克的这首诗启迪读者不要辜负美好春光,要努力工作。

D.这两首诗都歌颂了自然的伟力,抒发了诗人对自然的赞美。

处理解有误,修改为:

4.(2022·江苏南京·校联考一模)【古诗阅读】

即事二首①

【宋】汪藻

其一

燕子将雏语夏深,

绿槐庭院不多阴。

西窗一雨无人见,

展尽芭蕉数尺心。

其二

双鹭能忙②翻白雪,

平畴许远③涨清波。

钩帘百顷风烟上,

卧看青云载雨过。

【注】①此诗作于作者政治上遭受挫折期间。②能忙:那么忙;③许远:这样远。

阿联对《即事二首》(其一)的最后一句作了批注。请你给《即事二首》(其二)的最后一句作批注

阿联的批注:“其一”最后一句中的“展”字,形象地描写了西窗下的芭蕉在一场夏雨过后,芯叶快速生长的状貌。作者的欣喜之情跃然纸上。“芭蕉”这一意象,透露出大自然强大的生命力,让作者在沉闷的现实生活中看到了生机和希望。

5.(2022·江苏南京·统考一模)阅读下面这首诗,按要求答题。

月夜忆舍弟①

杜甫

戍鼓断人行②,秋边一雁声。

露从今夜白, 月是故乡明。

有弟皆分散, 无家问死生。

寄书长不达, 况乃③未休兵。

【注释】①《月夜忆舍弟》:写于安史之乱期间,诗人此时身处异乡。舍弟,指自己的弟弟。②断人行:指戍楼上的更鼓声响起后,就开始禁止行人通行。③况乃:何况是。

(1)请简析首联“戍鼓断人行,秋边一雁声”在诗中的作用。

(2)对这首诗赏析有误的一项是( )

A.普天下共一轮明月,本无差别,诗人却偏说“月是故乡明”,体现出诗人对故乡的怀念。

B.颈联上句说兄弟离散,天各一方;下句说家已不存,生死难卜,朴素的叙述中饱含着对弟弟深切的忧思。

C.尾联表达了诗人对自己的宽慰:毕竟是战乱,家信不能寄达弟弟手中也是可以理解的。体现出诗人豁达的心胸。

D.全诗前后照应,承转圆熟。“未休兵”则“断人行”,望月则“忆舍弟”,“无家”则“寄书长不达”,人“分散”则“死生”不明。

(2021·江苏南京·统考一模)古诗词阅读

闷歌行

[宋] 杨万里

风力掀天浪打头,只须一笑不须愁。

近看①两日远②三日,气力穷时会自休。

[注]①近看:做近期、短时间的估计。②远:往时间再长一些估计。

6.请发挥想象,描绘“风力掀天浪打头”的画面。

7.同样是遭遇风雨,杨万里与苏轼面对风雨的态度有何异同?

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

( 苏轼《定风波》)

(2021·江苏南京·统考一模)阅读下面古诗,完成小题。

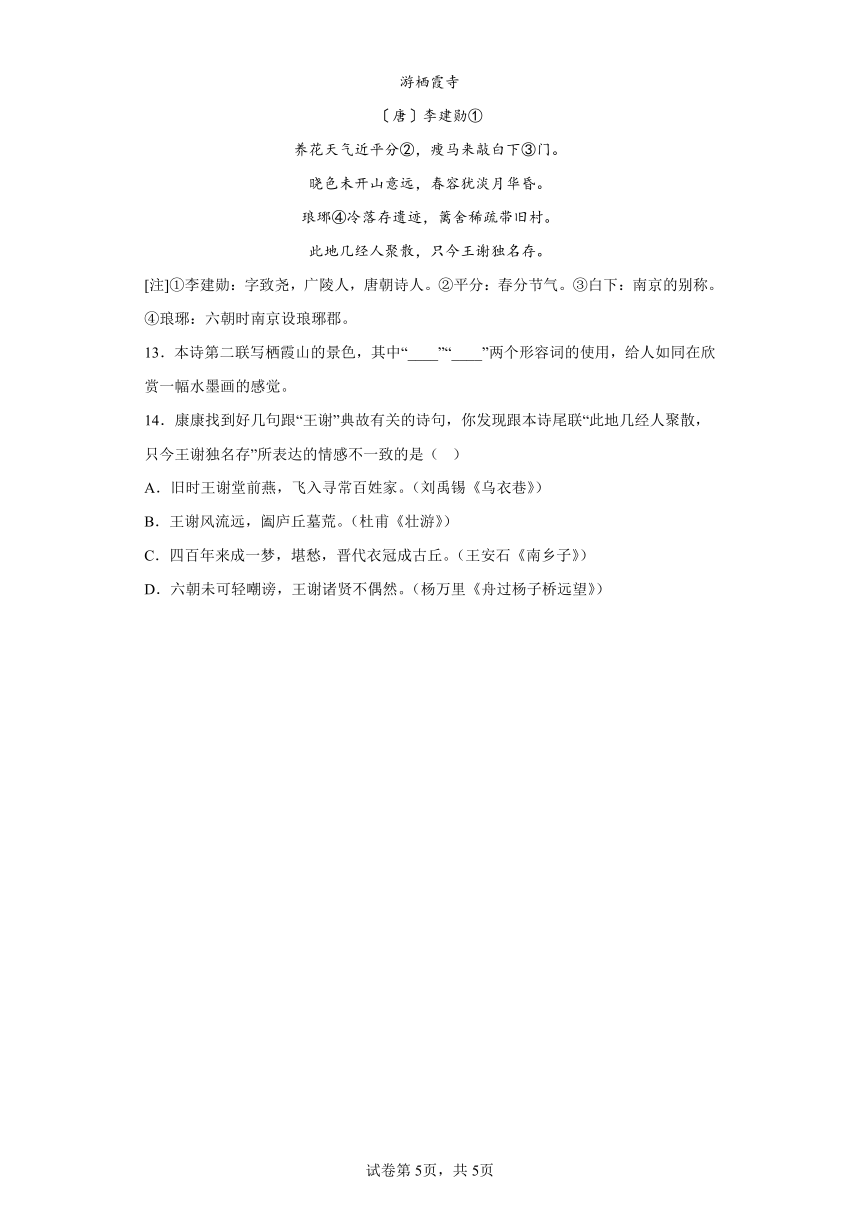

武昌老人说笛歌

[唐]刘禹锡

武昌老人七十馀,手把庾令①相问书。

自言少小学吹笛,早事曹王②曾赏激。

往年镇戍到蕲州,楚山萧萧笛竹秋。

当时买材恣搜索,典却身上乌貂裘。

古苔苍苍封老节③,石上孤生饱风雪。

商声④五音随指发,水中龙应行云绝。

曾将⑤黄鹤楼上吹,一声占尽秋江月。

如今老去语尤迟,音韵高低耳不知。

气力已微心尚在,时时一曲梦中吹。

(《刘禹锡诗全集》 崇文书局 2018年4月版)

[注释]①庾令:指东晋时的庾亮,他曾做过中书令,后镇守武昌,这里用庾令来借指当时的鄂州(今湖北武昌)刺史。②曹王:指曹王李皋。③封老节:封盖着竹笛上的老节。④商声:商为五音之一,其声凄厉,与秋天的肃杀气氛相应,故称秋为商。⑤将:拿着。

8.请将阅读笔记中的诗句和篇名补充完整。

阅读笔记

“武昌老人七十馀”让人想起杜甫的“人生七十古来稀”。

(1)“自言少小学吹笛”让人想起胡令能的“蓬头稚子学垂纶,____________”。

(2)“早事曹王曾赏激”让人想起杜甫的“____________,崔九堂前几度闻”。

(3)“古苔苍苍封老节”让人想起白居易的“满面尘灰烟火色,____________”。

(4)“曾将黄鹤楼上吹”让人想起崔颢的“昔人已乘黄鹤去,____________”。

(5)“一声占尽秋江月”让人想起李白的“峨眉山月半轮秋,____________”。

(6)“气力已微心尚在”让人想起曹操《______》中的“________,________。”

9.写笛的古诗句还有很多,请再举一例(本试卷中出现的除外)。

___________,_________________。

10.诗人是如何表现老人吹笛技艺之高的?结合具体诗句分析。

11.结尾“梦中吹”三字有何意味?

12.(2021·江苏南京·统考一模)你们来到秦淮文创小店,对留言栏里的小诗,从不同角度进行了品读。请你试着从三个不同的角度对诗歌进行赏析。

我独自站在秦淮河畔,

听渔风傍着耳边呢喃。

每当暮色褪去,

第一颗星星从山的那边升起,

我便要在秦淮河的水声里,

听那美丽的故事。

(2020·江苏南京·统考一模)康康和你一起查找跟南京有关的历史文化名人资料,发现了跟谢安有关的一组古诗文,你们仔细阅读,完成了后面的任务。

游栖霞寺

〔唐〕李建勋①

养花天分②,瘦马来敲白下③门。

晓色未开山意远,春容犹淡月华昏。

琅琊④冷落存遗迹,篱舍稀疏带旧村。

此地几经人聚散,只今王谢独名存。

[注]①李建勋:字致尧,广陵人,唐朝诗人。②平分:春分节气。③白下:南京的别称。④琅琊:六朝时南京设琅琊郡。

13.本诗第二联写栖霞山的景色,其中“____”“____”两个形容词的使用,给人如同在欣赏一幅水墨画的感觉。

14.康康找到好几句跟“王谢”典故有关的诗句,你发现跟本诗尾联“此地几经人聚散,只今王谢独名存”所表达的情感不一致的是( )

A.旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。(刘禹锡《乌衣巷》)

B.王谢风流远,阖庐丘墓荒。(杜甫《壮游》)

C.四百年来成一梦,堪愁,晋代衣冠成古丘。(王安石《南乡子》)

D.六朝未可轻嘲谤,王谢诸贤不偶然。(杨万里《舟过杨子桥远望》)

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.(1)《本草纲目》中写 鶒“亦好并游”,而诗歌中“双声”二字也突出了 鶒成双成对的特点。

(2)这两句诗描写了鸟儿展翅远去,渐行渐远,逐渐消失在青山绿水之中。诗句以明丽之景衬双飞之鸟,用青山常在衬幻灭情态,以极目远望写渺远神往,余音袅袅,含蓄蕴藉,言有尽而意无穷。

【解析】(1)

本题考查内容的理解、比较。材料二《本草纲目》中写 鶒“亦好并游,故谓之紫鸳鸯”突出了 鶒成双成对的特点;材料一诗歌中的“相呼”“双声”也突出了 鶒成双成对的特点,两者是相符的。《本草纲目》中写“其游于溪也”,而诗中“波上双声”也写出了其在溪水边生活的特点。

(2)

本题考查赏析诗句。最后两句所写的视觉形象,即从“双声”过渡而来。发出玉磬般音响的这一对鸟儿飞过水面,便进入了广阔的视野之中。这时云霞明丽,夕照中的水流显得分外平静,在水天光色中,双飞的“锦衣”渐去渐远,转眼消失,再加注视,见到的是一片碧绿的青山。以“哀玉”写鸂鶒之声,又以明霞、静川作背景映衬鸂鶒之形,流露了诗人对鸂鶒的喜爱之情。鸂鶒在空中飞去以至于消失,必然有一个较长的时间过程。然而诗人却用“一时”来极言其短,恨其逝去之速。在“飞灭”之后,仍然目不转睛,直到飞灭处显现出了“青山绿”,含蓄蕴藉,言有尽而意无穷。

【点睛】参考译文:

鸂鶒日暮时分彼此呼叫,原来是要相约飞去。随着呼叫声,双双在水波上展开了翅膀,在身后留下一串玉磬般的动听音响。

云霞明丽,夕照中的水流显得分外平静,在水天光色中,双飞的“锦衣”渐去渐远,转眼消失,再加注视,见到的是一片碧绿的青山。

2.示例1:选《茉莉花》,这首曲子旋律悠扬轻快,与朱熹闻春、赏春、赞春的情感相吻合。

参考示例2:选《金蛇狂舞》,这首曲子热烈欢腾,与诗人赏春时欢快心情相和。

选《二泉映月》,这首曲子哀怨深沉,与诗人赞春时的心情部分相和。 3.C;里尔克赞美了大地的功劳,启迪读者在面对困难,不要沮丧,要像大地一样,凭借耐心与恒心去创造生活的美好。

【解析】2.本题考查诗歌鉴赏。

A.《金蛇狂舞》是聂耳于1934年根据民间乐曲《倒八板》整理改编的一首民族管弦乐曲。乐曲的旋律昂扬,热情洋溢,锣鼓铿锵有力,渲染了节日的欢腾气氛;《春日偶作》前两句“闻道西园春色深,急穿芒履去登临”,诗人看见“春色深”,就迫不及待地穿着草鞋“去登临”,希望可以发现什么新奇的事物。这首《金蛇狂舞》热烈欢腾,与诗人赏春时愉悦欢快的心情相和;

B.《茉莉花》表现了委婉流畅、柔和与优美的江南风格,生动刻画了一个文雅贤淑的少女被芬芳美丽的茉莉花所吸引,欲摘不忍,欲弃不舍的爱慕和眷恋之情。全曲婉转精美,感情深厚又含蓄;《春日偶作》表达了朱熹对春天的赞美和热爱,而《茉莉花》的曲调也比较优美流畅,最符合诗歌情感;

C.《二泉映月》,二胡名曲,是中国民间音乐家华彦钧(阿炳)的代表作,流露的是一位饱尝人间辛酸和痛苦盲艺人的思绪情感。《春日偶作》作于宋绍兴31年,这一年朱熹和南平李侗相见后,不但对自己学术感到困惑,更对内忧外患的国家担忧。因此与《二泉映月》所表达的情感部分相符;

据此作答即可。

3.本题考查对诗歌的分析理解。

C项理解有误,由“如果春天要来”可知不是赞美春天的,说的是假如。结合“如果春天要来,大地会使它一点一点地完成”可知,这首诗意思是当你眼前遇到的困难时,要好好地忍耐,不要沮丧,要奋勇地生活。相信自己只要有恒心、有毅力,时间到了,功夫够了,就能迎来美好的明天。

4.示例:“其二”最后一句中的“卧”字,传神地写出了诗人躺着欣赏着带雨的青云从空中飞过时的悠闲自得。“青云”这一意象,含蓄地透露了诗人尽管遭受挫折,但仍怀有青云之志。

【详解】本题考查赏析诗歌。题目要求仿照阿联对《即事二首》(其一)的最后一句做的批注,给《即事二首》(其二)的最后一句作批注,可从字词的使用、意象的选用上进行赏析批注。

《即事二首》(其二)的最后一句是“卧看青云载雨过”,意为诗人悠闲地躺着,欣赏那一团团带雨的青云从空中飞过;在这句中“卧”字形象生动地写出了诗人躺着欣赏天空流云的悠闲自得的姿态;结合注释中的诗歌创作背景“此诗作于作者政治上遭受挫折期间”可知,“看青云载雨过”则充分表现出作者以自然之眼观物的旷达襟怀,“青云”既是指天空中的青色的云,又比喻远大的抱负和志向,“青云”这一意象含蓄地表达了诗人虽然在政治上遭受挫折,但心中仍有远大的抱负与志向。据此作答。

5.(1)①含蓄点明正值战乱这一社会背景;②渲染浓重的悲凉气氛;③烘托人物沉郁的心情;④为下文表达对弟弟的忧思奠定感情基调。

(2)C

【解析】(1)

本题考查诗句作用分析。

首联“戍鼓断人行,秋边一雁声”的意思是:戍楼上的更鼓声隔断了人们的来往,边塞的秋天里,一只孤雁正在鸣叫。首联撇开“月夜”,起笔突兀,“戍鼓”路断,点战乱也,结合注释,此诗写于安史之乱期间,诗人此时身处异乡;“一雁”声哀,点离散也。此联描绘了一幅荒凉冷寂的边塞图,极力渲染悲凉氛围,表达人物的沉郁的心情,为后文写“有弟皆分散, 无家问死生”兄弟离散,天各一方作铺垫。

(2)

C.尾联表达了作者时逢战乱对离散亲人、兄弟的担忧。同时战乱一家堪忧而千家堪忧,更表达了他忧国忧民的思想感情。

故选C。

6.狂风掀起拍天的巨浪,冲打小船的船头。 7.不同点:杨万里认为面对狂风大浪,不必忧愁,最好淡然一笑,因为终会风平浪静的一天,那时又可以悠然的行舟了。苏轼面对骤雨时是冒雨边吟咏边慢行,他认为无须害怕人生的风雨。相同点:两人都表现一种坦然与乐观的情怀。

【分析】6.考查描绘诗句画面的能力。“风力掀天浪打头”描绘了风和浪两种自然景物,风的特点是“掀天”,意思是风力掀起的波浪直冲蓝天,由此看出风力之大;浪的特点是“打头”,意思是巨大的波浪猛烈地拍打着船头,由此看出波浪之猛。据此描画出画面即可。

7.考查对比阅读的能力。根据诗歌内容可知,杨万里认为面对“风力掀天浪打头”的风雨,我们无须忧愁害怕,只须“淡然一笑”,从容面对。因为再大的风雨,短则两天,多则三天,到它“气力穷时”自然就会停下来,又是风平浪静的日子。苏轼则认为,面对风雨,“何妨吟啸且徐行”,我们在雨中照常可以放歌长啸、从容而行。因为我们无须害怕人生的风雨,只需一身蓑衣任凭风吹雨打,照样过我的一生!由此可以看出,不管是面对自然界的风雨,还是人生的风雨,杨万里和苏轼都表现出了一种坦然与乐观的情怀。

8. (1)侧坐莓苔草映身 (2)岐王宅里寻常见 (3)两鬓苍苍十指黑 (4)此地空余黄鹤楼 (5)影入平羌江水流 (6)龟虽寿 老骥伏枥, 志在千里 9. 示例:(1)羌笛何须怨杨柳, 春风不度玉门关。(2)不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。(3)怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。(4)谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。(5)此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。 10.示例1:通过正面描写与侧面描写相结合的方式来表现武昌老人的技艺。“商声五音随指发”直接描写武昌老人吹奏技艺娴熟,而“早事曹王曾赏激”则是通过他人的赞赏,侧面地表现武昌老人幼时的吹笛天赋让人惊叹。示例2:通过虚实结合表现武昌老人的吹笛技艺,如“商声五音随指发”直接描写武昌老人吹奏技艺娴熟,“行云绝”则想象天上行云为笛声所阻,表现老人吹奏技艺之高。 11.武昌老人“气力已微心尚在”,他对吹笛非常的热爱;老人虽已无行千里之力,却仍怀千里之志,让人敬佩;老人在梦中才能吹起自己心爱的笛子,也让人心生悲哀。寄寓诗人虽仕途坎坷仍渴望建功立业的壮心。

【分析】8.诗词默写要求:一、不能添字,不能少字;二、字的笔画要准确。注意:莓、岐、鬓、羌、骥。

9.考查古诗积累。开放类试题,符合题目的要求,书写正确即可。如:更吹羌笛关山月,无那金闺万里愁。

10.考查写作手法。本诗表现老人技艺高超主要采用了两种写法。

一、正面描写和侧面描写相结合。“自言少小学吹笛,早事曹王曾赏激”是老人的自述,说自己从小学习吹笛,曾受到过曹王的欣赏。通过他人的赞赏来表现自己的天赋惊人、技术高超,这是侧面描写。“商声五音随指发,水中龙应行云绝”是对老人吹奏场面的正面描写,指上音发,水中龙行,天上云断。

二、虚实结合。“商声五音随指发”一句是实写,声随指发。“水中龙应行云绝”是作者的想象,他的笛声可以使水中龙游,天上云绝。虚实结合,表现了老人技艺的高超。

11.考查对重点词句的理解。“梦中吹”的意思是在梦中吹奏。联系上句,老人虽然年老体衰,但他的音乐的热爱之心还在,经常在梦中吹奏着熟悉的曲调。现实与梦想的矛盾,既让人敬佩老人对于音乐的执着热爱,又让人唏嘘,心生悲意。联系写作背景,诗人仕途坎坷,写老人年老却不改对音乐的热爱,也寄寓着自己虽然仕途坎坷却依然渴望着建功立业,为国效力的雄心壮志。

12.(1)“呢喃”一词形象写出渔风在“我”耳边低语的情景,似有说不尽的千言万语,温柔、和煦;(2)“暮色褪去”“星星升起”写出时间的动态变化,富有画面感;

(3)采用第一人称“我”展开描写,既真实又亲切,让读者仿佛身临其境。

【详解】本题考查现代诗歌赏析。诗歌赏析的角度很多,可以从内容上、形式上、修辞手法、写作手法、意象、感情、表达方式等角度进行赏析。

示例:(1)呢喃,形容小声说话,轻声细语。诗句用来描写渔风,是运用了拟人的修辞手法,生动形象地写出了风的温柔和煦。

(2)诗歌所选意象“秦淮河”,会想起杜牧的《泊秦淮》,会想起朱自清《桨声灯影里的秦淮河》,厚重的历史感与风花雪月的生活气息迎面而来,令人遐思。

(3)“听渔风傍着耳边呢喃”“暮色褪去,第一颗星星从山的那边升起”,作者用景物描写,用优美的画面描述,表达了自己对秦淮河的喜爱之情。寓情于景,寓情于事。

13. 远 淡 14.D

【解析】13.这道题考查对诗歌内容的理解。第二联“晓色未开山意远,春容犹淡月华昏”描写了栖霞山冷落萧条的春景图:天还未亮,月色朦胧,隐隐的远山,淡淡的春意。“远”“淡”两个形容词的使用,给人如同在欣赏一幅隐逸缥缈的水墨画的感觉。

14.这道题考查对诗歌情感的理解。本诗尾联“此地几经人聚散,只今王谢独名存”表达的情感是:表达了诗人对世事沧桑、昔盛今衰的感慨。

A.“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”大意:如今这些飞入普通老百姓家筑巢的燕子,以往却是栖息在王导、谢安两家权门高大厅堂的檐檩之上的旧燕。从这两句诗中,我们可以清晰地听到作者对这一变化发出的沧海桑田的无限感慨;

B.“王谢风流远,阖庐丘墓荒”大意:曾经风光无限的王谢两家已经远去,旧宅故地一片荒芜。表达了诗人对世事沧桑变化无常的无限感慨;

C.“四百年来成一梦,堪愁,晋代衣冠成古丘”大意:四百年来的繁华隆盛已像梦一般逝去,使人感叹。那晋代的帝王将相,早已是一杯黄土,被历史遗弃。表达了诗人面对昔盛今衰的怅然之情;

D.“六朝未可轻嘲谤,王谢诸贤不偶然”大意:我们不能轻易去嘲讽六朝时期,王导、谢安这样的名贤不是偶然出现的。表达了诗人对六朝时期王导、谢安等名贤的极力赞赏;

故选D。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、诗歌鉴赏

1.(2022·江苏南京·统考一模)阅读下面材料,按要求完成任务。

【材料一】

鸂 鶒①

[唐]李群玉

锦羽相呼暮沙②曲,波上双声戛③哀玉。

霞明川静极望中,一时飞灭④青山绿。

[注] ①鸂鶒(xī chì):水鸟名。②沙:水边沙地。③戛(jiá)哀玉:戛,象声词。像敲击玉片发出清脆动听的声音。④飞灭:飞逝,消失。

【材料二】

鸂鶒纹是常出现在古代艺术品上的吉祥纹饰,但鸂鶒究竟是什么水鸟却一直有争议。《本草纲目》中有“其游于溪也,形大于鸳鸯,而色多紫,亦好并游,故谓之紫鸳鸯”的记载。

(1)《本草纲目》对于鸂鶒的记载与诗中哪些内容相符?

(2)诗的最后两句有朱光潜先生所推崇的“无言之美”,请赏析。

(2022·江苏南京·统考一模)春日偶作

【宋】朱熹

闻道西园春色深,急穿芒履去登临。

千葩万蕊争红紫,谁识乾坤造化心。

如果春天要来

【奥地利】里尔克

如果春天要来,

大地会使它一点一点地完成。

我们所做的最少量的工作,

不会比大地之于春天更为艰难。

2.交流中,小玄打算给大家朗诵朱熹的《春日偶作》,他已挑选出三首素质测试乐曲作为配乐备选。请你帮他挑选一首与作品中诗人的情感最契合的乐曲,并说明理由。

A.《金蛇狂舞》 B.《茉莉花》 C.《二泉映月》

3.小武为两首诗写了解说稿。你发现其中有一处对诗歌理解有误,帮他做了修改。

A.这两首诗都蕴含了诗人对大自然的体察,并由此产生哲思。

B.面对春日里万紫千红的一片生机,朱熹赞叹了造化的神奇。

C.里尔克的这首诗启迪读者不要辜负美好春光,要努力工作。

D.这两首诗都歌颂了自然的伟力,抒发了诗人对自然的赞美。

处理解有误,修改为:

4.(2022·江苏南京·校联考一模)【古诗阅读】

即事二首①

【宋】汪藻

其一

燕子将雏语夏深,

绿槐庭院不多阴。

西窗一雨无人见,

展尽芭蕉数尺心。

其二

双鹭能忙②翻白雪,

平畴许远③涨清波。

钩帘百顷风烟上,

卧看青云载雨过。

【注】①此诗作于作者政治上遭受挫折期间。②能忙:那么忙;③许远:这样远。

阿联对《即事二首》(其一)的最后一句作了批注。请你给《即事二首》(其二)的最后一句作批注

阿联的批注:“其一”最后一句中的“展”字,形象地描写了西窗下的芭蕉在一场夏雨过后,芯叶快速生长的状貌。作者的欣喜之情跃然纸上。“芭蕉”这一意象,透露出大自然强大的生命力,让作者在沉闷的现实生活中看到了生机和希望。

5.(2022·江苏南京·统考一模)阅读下面这首诗,按要求答题。

月夜忆舍弟①

杜甫

戍鼓断人行②,秋边一雁声。

露从今夜白, 月是故乡明。

有弟皆分散, 无家问死生。

寄书长不达, 况乃③未休兵。

【注释】①《月夜忆舍弟》:写于安史之乱期间,诗人此时身处异乡。舍弟,指自己的弟弟。②断人行:指戍楼上的更鼓声响起后,就开始禁止行人通行。③况乃:何况是。

(1)请简析首联“戍鼓断人行,秋边一雁声”在诗中的作用。

(2)对这首诗赏析有误的一项是( )

A.普天下共一轮明月,本无差别,诗人却偏说“月是故乡明”,体现出诗人对故乡的怀念。

B.颈联上句说兄弟离散,天各一方;下句说家已不存,生死难卜,朴素的叙述中饱含着对弟弟深切的忧思。

C.尾联表达了诗人对自己的宽慰:毕竟是战乱,家信不能寄达弟弟手中也是可以理解的。体现出诗人豁达的心胸。

D.全诗前后照应,承转圆熟。“未休兵”则“断人行”,望月则“忆舍弟”,“无家”则“寄书长不达”,人“分散”则“死生”不明。

(2021·江苏南京·统考一模)古诗词阅读

闷歌行

[宋] 杨万里

风力掀天浪打头,只须一笑不须愁。

近看①两日远②三日,气力穷时会自休。

[注]①近看:做近期、短时间的估计。②远:往时间再长一些估计。

6.请发挥想象,描绘“风力掀天浪打头”的画面。

7.同样是遭遇风雨,杨万里与苏轼面对风雨的态度有何异同?

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

( 苏轼《定风波》)

(2021·江苏南京·统考一模)阅读下面古诗,完成小题。

武昌老人说笛歌

[唐]刘禹锡

武昌老人七十馀,手把庾令①相问书。

自言少小学吹笛,早事曹王②曾赏激。

往年镇戍到蕲州,楚山萧萧笛竹秋。

当时买材恣搜索,典却身上乌貂裘。

古苔苍苍封老节③,石上孤生饱风雪。

商声④五音随指发,水中龙应行云绝。

曾将⑤黄鹤楼上吹,一声占尽秋江月。

如今老去语尤迟,音韵高低耳不知。

气力已微心尚在,时时一曲梦中吹。

(《刘禹锡诗全集》 崇文书局 2018年4月版)

[注释]①庾令:指东晋时的庾亮,他曾做过中书令,后镇守武昌,这里用庾令来借指当时的鄂州(今湖北武昌)刺史。②曹王:指曹王李皋。③封老节:封盖着竹笛上的老节。④商声:商为五音之一,其声凄厉,与秋天的肃杀气氛相应,故称秋为商。⑤将:拿着。

8.请将阅读笔记中的诗句和篇名补充完整。

阅读笔记

“武昌老人七十馀”让人想起杜甫的“人生七十古来稀”。

(1)“自言少小学吹笛”让人想起胡令能的“蓬头稚子学垂纶,____________”。

(2)“早事曹王曾赏激”让人想起杜甫的“____________,崔九堂前几度闻”。

(3)“古苔苍苍封老节”让人想起白居易的“满面尘灰烟火色,____________”。

(4)“曾将黄鹤楼上吹”让人想起崔颢的“昔人已乘黄鹤去,____________”。

(5)“一声占尽秋江月”让人想起李白的“峨眉山月半轮秋,____________”。

(6)“气力已微心尚在”让人想起曹操《______》中的“________,________。”

9.写笛的古诗句还有很多,请再举一例(本试卷中出现的除外)。

___________,_________________。

10.诗人是如何表现老人吹笛技艺之高的?结合具体诗句分析。

11.结尾“梦中吹”三字有何意味?

12.(2021·江苏南京·统考一模)你们来到秦淮文创小店,对留言栏里的小诗,从不同角度进行了品读。请你试着从三个不同的角度对诗歌进行赏析。

我独自站在秦淮河畔,

听渔风傍着耳边呢喃。

每当暮色褪去,

第一颗星星从山的那边升起,

我便要在秦淮河的水声里,

听那美丽的故事。

(2020·江苏南京·统考一模)康康和你一起查找跟南京有关的历史文化名人资料,发现了跟谢安有关的一组古诗文,你们仔细阅读,完成了后面的任务。

游栖霞寺

〔唐〕李建勋①

养花天分②,瘦马来敲白下③门。

晓色未开山意远,春容犹淡月华昏。

琅琊④冷落存遗迹,篱舍稀疏带旧村。

此地几经人聚散,只今王谢独名存。

[注]①李建勋:字致尧,广陵人,唐朝诗人。②平分:春分节气。③白下:南京的别称。④琅琊:六朝时南京设琅琊郡。

13.本诗第二联写栖霞山的景色,其中“____”“____”两个形容词的使用,给人如同在欣赏一幅水墨画的感觉。

14.康康找到好几句跟“王谢”典故有关的诗句,你发现跟本诗尾联“此地几经人聚散,只今王谢独名存”所表达的情感不一致的是( )

A.旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。(刘禹锡《乌衣巷》)

B.王谢风流远,阖庐丘墓荒。(杜甫《壮游》)

C.四百年来成一梦,堪愁,晋代衣冠成古丘。(王安石《南乡子》)

D.六朝未可轻嘲谤,王谢诸贤不偶然。(杨万里《舟过杨子桥远望》)

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.(1)《本草纲目》中写 鶒“亦好并游”,而诗歌中“双声”二字也突出了 鶒成双成对的特点。

(2)这两句诗描写了鸟儿展翅远去,渐行渐远,逐渐消失在青山绿水之中。诗句以明丽之景衬双飞之鸟,用青山常在衬幻灭情态,以极目远望写渺远神往,余音袅袅,含蓄蕴藉,言有尽而意无穷。

【解析】(1)

本题考查内容的理解、比较。材料二《本草纲目》中写 鶒“亦好并游,故谓之紫鸳鸯”突出了 鶒成双成对的特点;材料一诗歌中的“相呼”“双声”也突出了 鶒成双成对的特点,两者是相符的。《本草纲目》中写“其游于溪也”,而诗中“波上双声”也写出了其在溪水边生活的特点。

(2)

本题考查赏析诗句。最后两句所写的视觉形象,即从“双声”过渡而来。发出玉磬般音响的这一对鸟儿飞过水面,便进入了广阔的视野之中。这时云霞明丽,夕照中的水流显得分外平静,在水天光色中,双飞的“锦衣”渐去渐远,转眼消失,再加注视,见到的是一片碧绿的青山。以“哀玉”写鸂鶒之声,又以明霞、静川作背景映衬鸂鶒之形,流露了诗人对鸂鶒的喜爱之情。鸂鶒在空中飞去以至于消失,必然有一个较长的时间过程。然而诗人却用“一时”来极言其短,恨其逝去之速。在“飞灭”之后,仍然目不转睛,直到飞灭处显现出了“青山绿”,含蓄蕴藉,言有尽而意无穷。

【点睛】参考译文:

鸂鶒日暮时分彼此呼叫,原来是要相约飞去。随着呼叫声,双双在水波上展开了翅膀,在身后留下一串玉磬般的动听音响。

云霞明丽,夕照中的水流显得分外平静,在水天光色中,双飞的“锦衣”渐去渐远,转眼消失,再加注视,见到的是一片碧绿的青山。

2.示例1:选《茉莉花》,这首曲子旋律悠扬轻快,与朱熹闻春、赏春、赞春的情感相吻合。

参考示例2:选《金蛇狂舞》,这首曲子热烈欢腾,与诗人赏春时欢快心情相和。

选《二泉映月》,这首曲子哀怨深沉,与诗人赞春时的心情部分相和。 3.C;里尔克赞美了大地的功劳,启迪读者在面对困难,不要沮丧,要像大地一样,凭借耐心与恒心去创造生活的美好。

【解析】2.本题考查诗歌鉴赏。

A.《金蛇狂舞》是聂耳于1934年根据民间乐曲《倒八板》整理改编的一首民族管弦乐曲。乐曲的旋律昂扬,热情洋溢,锣鼓铿锵有力,渲染了节日的欢腾气氛;《春日偶作》前两句“闻道西园春色深,急穿芒履去登临”,诗人看见“春色深”,就迫不及待地穿着草鞋“去登临”,希望可以发现什么新奇的事物。这首《金蛇狂舞》热烈欢腾,与诗人赏春时愉悦欢快的心情相和;

B.《茉莉花》表现了委婉流畅、柔和与优美的江南风格,生动刻画了一个文雅贤淑的少女被芬芳美丽的茉莉花所吸引,欲摘不忍,欲弃不舍的爱慕和眷恋之情。全曲婉转精美,感情深厚又含蓄;《春日偶作》表达了朱熹对春天的赞美和热爱,而《茉莉花》的曲调也比较优美流畅,最符合诗歌情感;

C.《二泉映月》,二胡名曲,是中国民间音乐家华彦钧(阿炳)的代表作,流露的是一位饱尝人间辛酸和痛苦盲艺人的思绪情感。《春日偶作》作于宋绍兴31年,这一年朱熹和南平李侗相见后,不但对自己学术感到困惑,更对内忧外患的国家担忧。因此与《二泉映月》所表达的情感部分相符;

据此作答即可。

3.本题考查对诗歌的分析理解。

C项理解有误,由“如果春天要来”可知不是赞美春天的,说的是假如。结合“如果春天要来,大地会使它一点一点地完成”可知,这首诗意思是当你眼前遇到的困难时,要好好地忍耐,不要沮丧,要奋勇地生活。相信自己只要有恒心、有毅力,时间到了,功夫够了,就能迎来美好的明天。

4.示例:“其二”最后一句中的“卧”字,传神地写出了诗人躺着欣赏着带雨的青云从空中飞过时的悠闲自得。“青云”这一意象,含蓄地透露了诗人尽管遭受挫折,但仍怀有青云之志。

【详解】本题考查赏析诗歌。题目要求仿照阿联对《即事二首》(其一)的最后一句做的批注,给《即事二首》(其二)的最后一句作批注,可从字词的使用、意象的选用上进行赏析批注。

《即事二首》(其二)的最后一句是“卧看青云载雨过”,意为诗人悠闲地躺着,欣赏那一团团带雨的青云从空中飞过;在这句中“卧”字形象生动地写出了诗人躺着欣赏天空流云的悠闲自得的姿态;结合注释中的诗歌创作背景“此诗作于作者政治上遭受挫折期间”可知,“看青云载雨过”则充分表现出作者以自然之眼观物的旷达襟怀,“青云”既是指天空中的青色的云,又比喻远大的抱负和志向,“青云”这一意象含蓄地表达了诗人虽然在政治上遭受挫折,但心中仍有远大的抱负与志向。据此作答。

5.(1)①含蓄点明正值战乱这一社会背景;②渲染浓重的悲凉气氛;③烘托人物沉郁的心情;④为下文表达对弟弟的忧思奠定感情基调。

(2)C

【解析】(1)

本题考查诗句作用分析。

首联“戍鼓断人行,秋边一雁声”的意思是:戍楼上的更鼓声隔断了人们的来往,边塞的秋天里,一只孤雁正在鸣叫。首联撇开“月夜”,起笔突兀,“戍鼓”路断,点战乱也,结合注释,此诗写于安史之乱期间,诗人此时身处异乡;“一雁”声哀,点离散也。此联描绘了一幅荒凉冷寂的边塞图,极力渲染悲凉氛围,表达人物的沉郁的心情,为后文写“有弟皆分散, 无家问死生”兄弟离散,天各一方作铺垫。

(2)

C.尾联表达了作者时逢战乱对离散亲人、兄弟的担忧。同时战乱一家堪忧而千家堪忧,更表达了他忧国忧民的思想感情。

故选C。

6.狂风掀起拍天的巨浪,冲打小船的船头。 7.不同点:杨万里认为面对狂风大浪,不必忧愁,最好淡然一笑,因为终会风平浪静的一天,那时又可以悠然的行舟了。苏轼面对骤雨时是冒雨边吟咏边慢行,他认为无须害怕人生的风雨。相同点:两人都表现一种坦然与乐观的情怀。

【分析】6.考查描绘诗句画面的能力。“风力掀天浪打头”描绘了风和浪两种自然景物,风的特点是“掀天”,意思是风力掀起的波浪直冲蓝天,由此看出风力之大;浪的特点是“打头”,意思是巨大的波浪猛烈地拍打着船头,由此看出波浪之猛。据此描画出画面即可。

7.考查对比阅读的能力。根据诗歌内容可知,杨万里认为面对“风力掀天浪打头”的风雨,我们无须忧愁害怕,只须“淡然一笑”,从容面对。因为再大的风雨,短则两天,多则三天,到它“气力穷时”自然就会停下来,又是风平浪静的日子。苏轼则认为,面对风雨,“何妨吟啸且徐行”,我们在雨中照常可以放歌长啸、从容而行。因为我们无须害怕人生的风雨,只需一身蓑衣任凭风吹雨打,照样过我的一生!由此可以看出,不管是面对自然界的风雨,还是人生的风雨,杨万里和苏轼都表现出了一种坦然与乐观的情怀。

8. (1)侧坐莓苔草映身 (2)岐王宅里寻常见 (3)两鬓苍苍十指黑 (4)此地空余黄鹤楼 (5)影入平羌江水流 (6)龟虽寿 老骥伏枥, 志在千里 9. 示例:(1)羌笛何须怨杨柳, 春风不度玉门关。(2)不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。(3)怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。(4)谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。(5)此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。 10.示例1:通过正面描写与侧面描写相结合的方式来表现武昌老人的技艺。“商声五音随指发”直接描写武昌老人吹奏技艺娴熟,而“早事曹王曾赏激”则是通过他人的赞赏,侧面地表现武昌老人幼时的吹笛天赋让人惊叹。示例2:通过虚实结合表现武昌老人的吹笛技艺,如“商声五音随指发”直接描写武昌老人吹奏技艺娴熟,“行云绝”则想象天上行云为笛声所阻,表现老人吹奏技艺之高。 11.武昌老人“气力已微心尚在”,他对吹笛非常的热爱;老人虽已无行千里之力,却仍怀千里之志,让人敬佩;老人在梦中才能吹起自己心爱的笛子,也让人心生悲哀。寄寓诗人虽仕途坎坷仍渴望建功立业的壮心。

【分析】8.诗词默写要求:一、不能添字,不能少字;二、字的笔画要准确。注意:莓、岐、鬓、羌、骥。

9.考查古诗积累。开放类试题,符合题目的要求,书写正确即可。如:更吹羌笛关山月,无那金闺万里愁。

10.考查写作手法。本诗表现老人技艺高超主要采用了两种写法。

一、正面描写和侧面描写相结合。“自言少小学吹笛,早事曹王曾赏激”是老人的自述,说自己从小学习吹笛,曾受到过曹王的欣赏。通过他人的赞赏来表现自己的天赋惊人、技术高超,这是侧面描写。“商声五音随指发,水中龙应行云绝”是对老人吹奏场面的正面描写,指上音发,水中龙行,天上云断。

二、虚实结合。“商声五音随指发”一句是实写,声随指发。“水中龙应行云绝”是作者的想象,他的笛声可以使水中龙游,天上云绝。虚实结合,表现了老人技艺的高超。

11.考查对重点词句的理解。“梦中吹”的意思是在梦中吹奏。联系上句,老人虽然年老体衰,但他的音乐的热爱之心还在,经常在梦中吹奏着熟悉的曲调。现实与梦想的矛盾,既让人敬佩老人对于音乐的执着热爱,又让人唏嘘,心生悲意。联系写作背景,诗人仕途坎坷,写老人年老却不改对音乐的热爱,也寄寓着自己虽然仕途坎坷却依然渴望着建功立业,为国效力的雄心壮志。

12.(1)“呢喃”一词形象写出渔风在“我”耳边低语的情景,似有说不尽的千言万语,温柔、和煦;(2)“暮色褪去”“星星升起”写出时间的动态变化,富有画面感;

(3)采用第一人称“我”展开描写,既真实又亲切,让读者仿佛身临其境。

【详解】本题考查现代诗歌赏析。诗歌赏析的角度很多,可以从内容上、形式上、修辞手法、写作手法、意象、感情、表达方式等角度进行赏析。

示例:(1)呢喃,形容小声说话,轻声细语。诗句用来描写渔风,是运用了拟人的修辞手法,生动形象地写出了风的温柔和煦。

(2)诗歌所选意象“秦淮河”,会想起杜牧的《泊秦淮》,会想起朱自清《桨声灯影里的秦淮河》,厚重的历史感与风花雪月的生活气息迎面而来,令人遐思。

(3)“听渔风傍着耳边呢喃”“暮色褪去,第一颗星星从山的那边升起”,作者用景物描写,用优美的画面描述,表达了自己对秦淮河的喜爱之情。寓情于景,寓情于事。

13. 远 淡 14.D

【解析】13.这道题考查对诗歌内容的理解。第二联“晓色未开山意远,春容犹淡月华昏”描写了栖霞山冷落萧条的春景图:天还未亮,月色朦胧,隐隐的远山,淡淡的春意。“远”“淡”两个形容词的使用,给人如同在欣赏一幅隐逸缥缈的水墨画的感觉。

14.这道题考查对诗歌情感的理解。本诗尾联“此地几经人聚散,只今王谢独名存”表达的情感是:表达了诗人对世事沧桑、昔盛今衰的感慨。

A.“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”大意:如今这些飞入普通老百姓家筑巢的燕子,以往却是栖息在王导、谢安两家权门高大厅堂的檐檩之上的旧燕。从这两句诗中,我们可以清晰地听到作者对这一变化发出的沧海桑田的无限感慨;

B.“王谢风流远,阖庐丘墓荒”大意:曾经风光无限的王谢两家已经远去,旧宅故地一片荒芜。表达了诗人对世事沧桑变化无常的无限感慨;

C.“四百年来成一梦,堪愁,晋代衣冠成古丘”大意:四百年来的繁华隆盛已像梦一般逝去,使人感叹。那晋代的帝王将相,早已是一杯黄土,被历史遗弃。表达了诗人面对昔盛今衰的怅然之情;

D.“六朝未可轻嘲谤,王谢诸贤不偶然”大意:我们不能轻易去嘲讽六朝时期,王导、谢安这样的名贤不是偶然出现的。表达了诗人对六朝时期王导、谢安等名贤的极力赞赏;

故选D。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页