【新人教生物一轮复习课前自主预习案】10-1种群及其动态(含答案)

文档属性

| 名称 | 【新人教生物一轮复习课前自主预习案】10-1种群及其动态(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 634.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-02-26 23:55:34 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第十单元 种群和群落

课前自主预习案1 种群及其动态

素能目标★考向导航

基础梳理——系统化

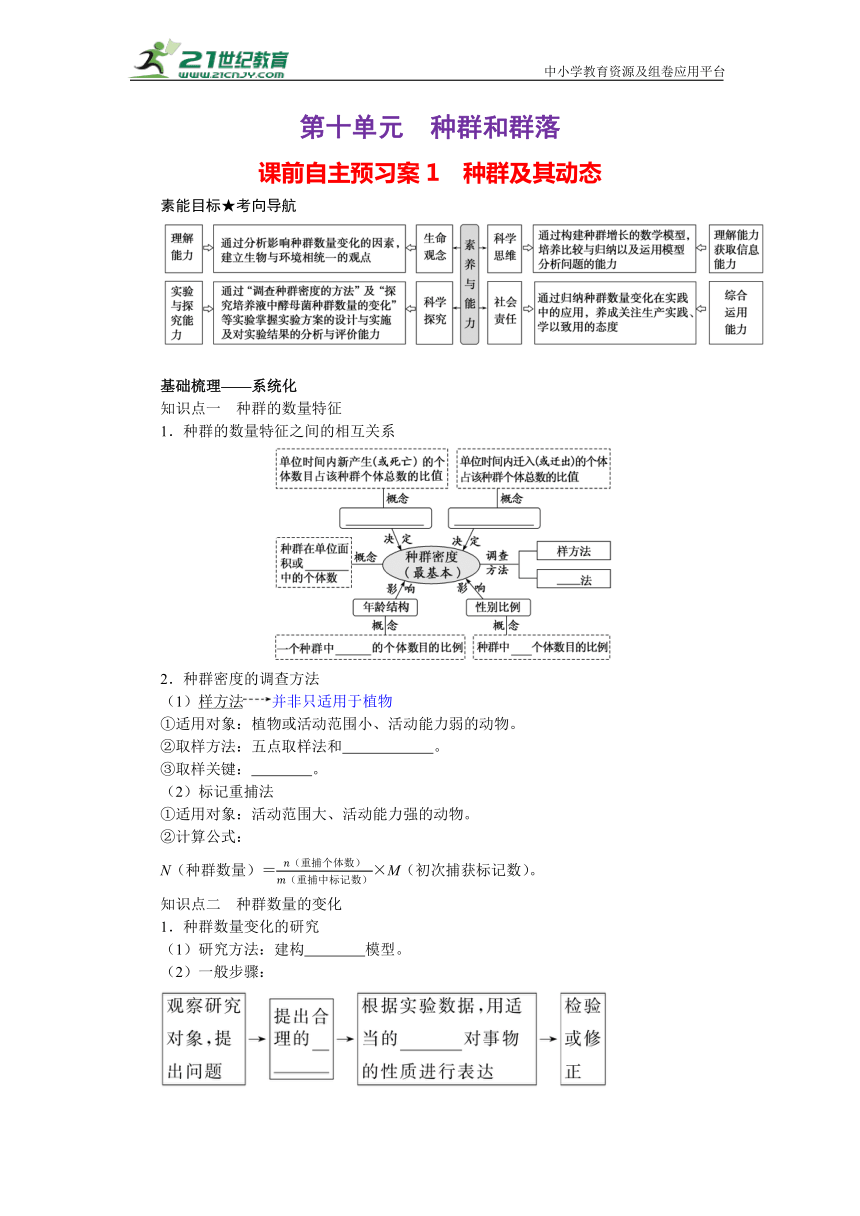

知识点一 种群的数量特征

1.种群的数量特征之间的相互关系

2.种群密度的调查方法

(1)样方法并非只适用于植物

①适用对象:植物或活动范围小、活动能力弱的动物。

②取样方法:五点取样法和 。

③取样关键: 。

(2)标记重捕法

①适用对象:活动范围大、活动能力强的动物。

②计算公式:

N(种群数量)=×M(初次捕获标记数)。

知识点二 种群数量的变化

1.种群数量变化的研究

(1)研究方法:建构 模型。

(2)一般步骤:

2.种群数量增长的“J”形曲线和“S”形曲线

项目 “J”形曲线 “S”形曲线

增长模型

前提条件 条件充裕、气候 、没有敌害等 有限、受其他生物的制约等

曲线特点 种群数量每年以一定的倍数连续增长,没有 种群数量达到 ,即K值后,将停止增长

知识点三 影响种群数量变化的因素

1.非生物因素对种群数量变化的影响

(1)非生物因素的种类:主要包括 等。

(2)非生物因素对种群数量变化的影响往往是综合性的,如春夏时节动植物种群普遍迅速增长,除气温升高外, 也是重要原因。

2.生物因素对种群数量变化的影响

(1)种内关系:随种群数量增长, 加剧,会影响种群数量进一步增长。

(2)种间关系

① 都会影响种群数量变化。

②作为宿主的动物被寄生虫寄生,细菌或病毒引起的 也会影响种群数量变化。

3.密度制约因素和非密度制约因素

(1)密度制约因素: 和 等生物因素对种群数量的作用强度与该种群的密度是相关的。

(2)非密度制约因素: 等气候因素以及 等自然灾害,对种群的作用强度与该种群的密度无关。

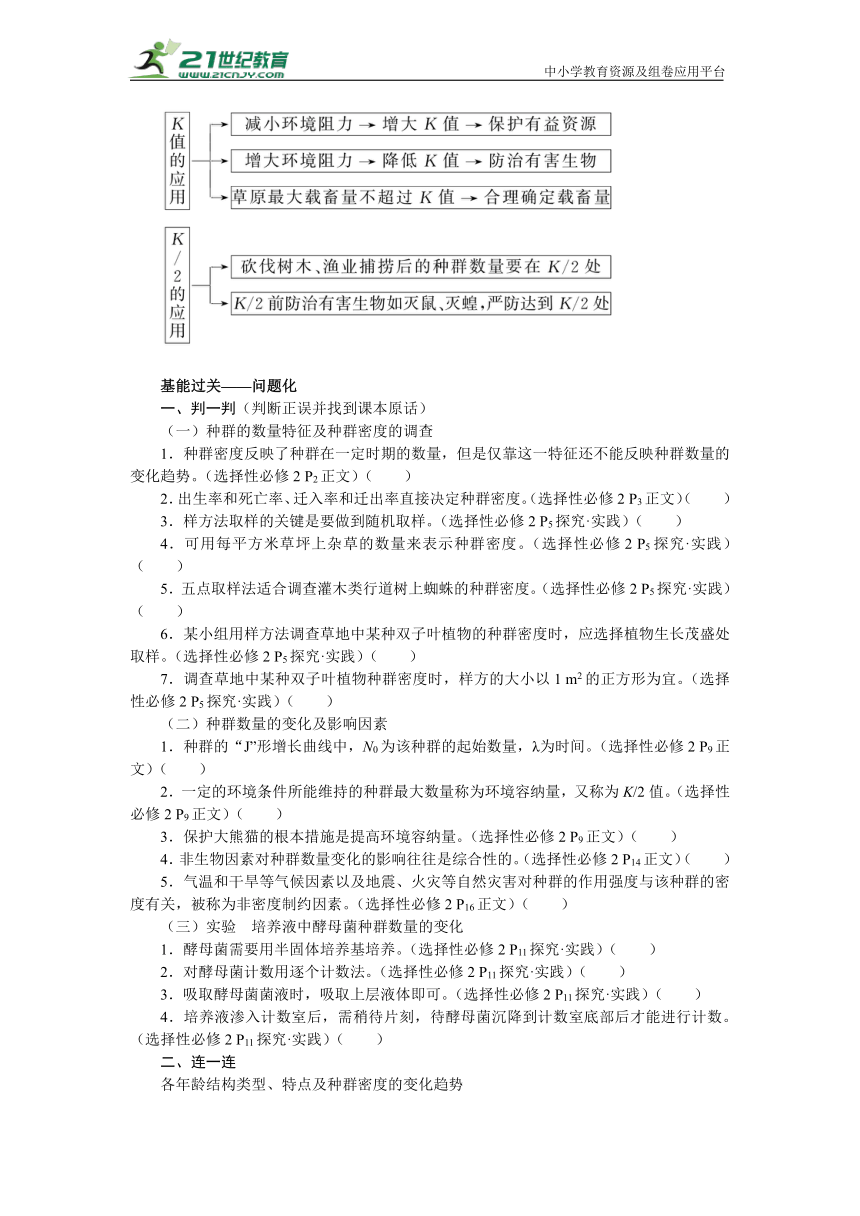

4.种群研究的应用

(1)K值与K/2值的分析

(2)K值与K/2值的应用

基能过关——问题化

一、判一判(判断正误并找到课本原话)

(一)种群的数量特征及种群密度的调查

1.种群密度反映了种群在一定时期的数量,但是仅靠这一特征还不能反映种群数量的变化趋势。(选择性必修2 P2正文)( )

2.出生率和死亡率、迁入率和迁出率直接决定种群密度。(选择性必修2 P3正文)( )

3.样方法取样的关键是要做到随机取样。(选择性必修2 P5探究·实践)( )

4.可用每平方米草坪上杂草的数量来表示种群密度。(选择性必修2 P5探究·实践)( )

5.五点取样法适合调查灌木类行道树上蜘蛛的种群密度。(选择性必修2 P5探究·实践)( )

6.某小组用样方法调查草地中某种双子叶植物的种群密度时,应选择植物生长茂盛处取样。(选择性必修2 P5探究·实践)( )

7.调查草地中某种双子叶植物种群密度时,样方的大小以1 m2的正方形为宜。(选择性必修2 P5探究·实践)( )

(二)种群数量的变化及影响因素

1.种群的“J”形增长曲线中,N0为该种群的起始数量,λ为时间。(选择性必修2 P9正文)( )

2.一定的环境条件所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称为K/2值。(选择性必修2 P9正文)( )

3.保护大熊猫的根本措施是提高环境容纳量。(选择性必修2 P9正文)( )

4.非生物因素对种群数量变化的影响往往是综合性的。(选择性必修2 P14正文)( )

5.气温和干旱等气候因素以及地震、火灾等自然灾害对种群的作用强度与该种群的密度有关,被称为非密度制约因素。(选择性必修2 P16正文)( )

(三)实验 培养液中酵母菌种群数量的变化

1.酵母菌需要用半固体培养基培养。(选择性必修2 P11探究·实践)( )

2.对酵母菌计数用逐个计数法。(选择性必修2 P11探究·实践)( )

3.吸取酵母菌菌液时,吸取上层液体即可。(选择性必修2 P11探究·实践)( )

4.培养液渗入计数室后,需稍待片刻,待酵母菌沉降到计数室底部后才能进行计数。(选择性必修2 P11探究·实践)( )

二、连一连

各年龄结构类型、特点及种群密度的变化趋势

三、议一议

【教材易漏拾遗】

1.[选择性必修2 P4“与社会的联系”发掘]20世纪80年代以来,我国出生人口男女性别比例持续升高,严重偏离人口性别比例的正常值。请思考:性别比例是如何影响种群密度的?

2.[选择性必修2 P3“标记重捕法”发掘]在对某种鼠的调查中,调查范围为1 hm2,第一次捕获并标记39只鼠,第二次捕获34只鼠,其中有标记鼠15只。

(1)这个种群中的鼠的种群密度大约是 只/hm2。

(2)若捕捉后该鼠不易再被捕捉,则估算的种群密度会 (填“偏高”或“偏低”),理由是什么?

3.[选择性必修2 P8、P9正文拓展]下图表示的是种群数量增长曲线,据图分析:

(1)图中b曲线的形成过程中何时出现了环境阻力?

(2)曲线a、b哪个更符合自然界种群数量变化的实际情况?

(3)图中阴影部分表示的含义是什么?

4.[选择性必修2 P10“思考·讨论”发掘:]

(1)同一种群的K值是固定不变的吗?

(2)对于鼠、蚊虫等有害生物的控制,应该采取什么措施?

5.[选择性必修2 P17“思维训练”发掘]据循环因果关系分析下列生物学过程的因果循环性。

(1)甲状腺激素分泌的调节。

(2)猎物和捕食者种群数量变化的相关性。

第十单元 种群和群落

课前自主预习案1 种群及其动态

基础梳理——系统化

【知识点一】

1.出生率和死亡率 迁入率和迁出率 单位体积 标记重捕 各年龄期 雌雄

2.(1)等距取样法 随机取样

【知识点二】

1.(1)数学 (2)假设 数学形式

2.食物和空间 适宜 资源和空间 K值 环境容纳量

【知识点三】

1.(1)阳光、温度、水 (2)日照延长、降水增多

2.(1)种内竞争 (2)种间竞争和捕食 传染病

3.(1)食物 天敌 (2)气温和干旱 地震、火灾

4.(1)0 最大

基能过关——问题化

一、判一判

(一)种群的数量特征及种群密度的调查

1.√ 2.√ 3.√ 4.× 5.× 6.× 7.√

(二)种群数量的变化及影响因素

1.× 2.× 3.√ 4.√ 5.×

(三)实验 培养液中酵母菌种群数量的变化

1.× 2.× 3.× 4.√

二、连一连

三、议一议

1.提示:性别比例通过影响出生率,进而影响种群密度。

2.提示:(1)88 (2)偏高 该鼠被捕捉一次之后不易再被捕捉,使再次捕获的个体中被标记的个体数减少,由种群数量计算公式N=知,估算的种群数量偏大,即估算值大于实际的种群密度。

3.提示:(1)b曲线的形成过程中始终存在环境阻力。

(2)b曲线更符合自然界种群数量变化的实际情况。

(3)在生存竞争中被淘汰的个体数量。

4.提示:(1)同一种群的K值不是固定不变的,会受到环境等因素的影响而改变。

(2)从环境容纳量的角度思考,可以采取措施降低有害动物种群的环境容纳量,如将食物储存在安全处,断绝或减少它们的食物来源;室内采取地面硬化,减少它们挖造巢穴的场所;养殖或释放它们的天敌等。

5.提示:(1)

(2)

第十单元 种群和群落

课前自主预习案1 种群及其动态

素能目标★考向导航

基础梳理——系统化

知识点一 种群的数量特征

1.种群的数量特征之间的相互关系

2.种群密度的调查方法

(1)样方法并非只适用于植物

①适用对象:植物或活动范围小、活动能力弱的动物。

②取样方法:五点取样法和 。

③取样关键: 。

(2)标记重捕法

①适用对象:活动范围大、活动能力强的动物。

②计算公式:

N(种群数量)=×M(初次捕获标记数)。

知识点二 种群数量的变化

1.种群数量变化的研究

(1)研究方法:建构 模型。

(2)一般步骤:

2.种群数量增长的“J”形曲线和“S”形曲线

项目 “J”形曲线 “S”形曲线

增长模型

前提条件 条件充裕、气候 、没有敌害等 有限、受其他生物的制约等

曲线特点 种群数量每年以一定的倍数连续增长,没有 种群数量达到 ,即K值后,将停止增长

知识点三 影响种群数量变化的因素

1.非生物因素对种群数量变化的影响

(1)非生物因素的种类:主要包括 等。

(2)非生物因素对种群数量变化的影响往往是综合性的,如春夏时节动植物种群普遍迅速增长,除气温升高外, 也是重要原因。

2.生物因素对种群数量变化的影响

(1)种内关系:随种群数量增长, 加剧,会影响种群数量进一步增长。

(2)种间关系

① 都会影响种群数量变化。

②作为宿主的动物被寄生虫寄生,细菌或病毒引起的 也会影响种群数量变化。

3.密度制约因素和非密度制约因素

(1)密度制约因素: 和 等生物因素对种群数量的作用强度与该种群的密度是相关的。

(2)非密度制约因素: 等气候因素以及 等自然灾害,对种群的作用强度与该种群的密度无关。

4.种群研究的应用

(1)K值与K/2值的分析

(2)K值与K/2值的应用

基能过关——问题化

一、判一判(判断正误并找到课本原话)

(一)种群的数量特征及种群密度的调查

1.种群密度反映了种群在一定时期的数量,但是仅靠这一特征还不能反映种群数量的变化趋势。(选择性必修2 P2正文)( )

2.出生率和死亡率、迁入率和迁出率直接决定种群密度。(选择性必修2 P3正文)( )

3.样方法取样的关键是要做到随机取样。(选择性必修2 P5探究·实践)( )

4.可用每平方米草坪上杂草的数量来表示种群密度。(选择性必修2 P5探究·实践)( )

5.五点取样法适合调查灌木类行道树上蜘蛛的种群密度。(选择性必修2 P5探究·实践)( )

6.某小组用样方法调查草地中某种双子叶植物的种群密度时,应选择植物生长茂盛处取样。(选择性必修2 P5探究·实践)( )

7.调查草地中某种双子叶植物种群密度时,样方的大小以1 m2的正方形为宜。(选择性必修2 P5探究·实践)( )

(二)种群数量的变化及影响因素

1.种群的“J”形增长曲线中,N0为该种群的起始数量,λ为时间。(选择性必修2 P9正文)( )

2.一定的环境条件所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称为K/2值。(选择性必修2 P9正文)( )

3.保护大熊猫的根本措施是提高环境容纳量。(选择性必修2 P9正文)( )

4.非生物因素对种群数量变化的影响往往是综合性的。(选择性必修2 P14正文)( )

5.气温和干旱等气候因素以及地震、火灾等自然灾害对种群的作用强度与该种群的密度有关,被称为非密度制约因素。(选择性必修2 P16正文)( )

(三)实验 培养液中酵母菌种群数量的变化

1.酵母菌需要用半固体培养基培养。(选择性必修2 P11探究·实践)( )

2.对酵母菌计数用逐个计数法。(选择性必修2 P11探究·实践)( )

3.吸取酵母菌菌液时,吸取上层液体即可。(选择性必修2 P11探究·实践)( )

4.培养液渗入计数室后,需稍待片刻,待酵母菌沉降到计数室底部后才能进行计数。(选择性必修2 P11探究·实践)( )

二、连一连

各年龄结构类型、特点及种群密度的变化趋势

三、议一议

【教材易漏拾遗】

1.[选择性必修2 P4“与社会的联系”发掘]20世纪80年代以来,我国出生人口男女性别比例持续升高,严重偏离人口性别比例的正常值。请思考:性别比例是如何影响种群密度的?

2.[选择性必修2 P3“标记重捕法”发掘]在对某种鼠的调查中,调查范围为1 hm2,第一次捕获并标记39只鼠,第二次捕获34只鼠,其中有标记鼠15只。

(1)这个种群中的鼠的种群密度大约是 只/hm2。

(2)若捕捉后该鼠不易再被捕捉,则估算的种群密度会 (填“偏高”或“偏低”),理由是什么?

3.[选择性必修2 P8、P9正文拓展]下图表示的是种群数量增长曲线,据图分析:

(1)图中b曲线的形成过程中何时出现了环境阻力?

(2)曲线a、b哪个更符合自然界种群数量变化的实际情况?

(3)图中阴影部分表示的含义是什么?

4.[选择性必修2 P10“思考·讨论”发掘:]

(1)同一种群的K值是固定不变的吗?

(2)对于鼠、蚊虫等有害生物的控制,应该采取什么措施?

5.[选择性必修2 P17“思维训练”发掘]据循环因果关系分析下列生物学过程的因果循环性。

(1)甲状腺激素分泌的调节。

(2)猎物和捕食者种群数量变化的相关性。

第十单元 种群和群落

课前自主预习案1 种群及其动态

基础梳理——系统化

【知识点一】

1.出生率和死亡率 迁入率和迁出率 单位体积 标记重捕 各年龄期 雌雄

2.(1)等距取样法 随机取样

【知识点二】

1.(1)数学 (2)假设 数学形式

2.食物和空间 适宜 资源和空间 K值 环境容纳量

【知识点三】

1.(1)阳光、温度、水 (2)日照延长、降水增多

2.(1)种内竞争 (2)种间竞争和捕食 传染病

3.(1)食物 天敌 (2)气温和干旱 地震、火灾

4.(1)0 最大

基能过关——问题化

一、判一判

(一)种群的数量特征及种群密度的调查

1.√ 2.√ 3.√ 4.× 5.× 6.× 7.√

(二)种群数量的变化及影响因素

1.× 2.× 3.√ 4.√ 5.×

(三)实验 培养液中酵母菌种群数量的变化

1.× 2.× 3.× 4.√

二、连一连

三、议一议

1.提示:性别比例通过影响出生率,进而影响种群密度。

2.提示:(1)88 (2)偏高 该鼠被捕捉一次之后不易再被捕捉,使再次捕获的个体中被标记的个体数减少,由种群数量计算公式N=知,估算的种群数量偏大,即估算值大于实际的种群密度。

3.提示:(1)b曲线的形成过程中始终存在环境阻力。

(2)b曲线更符合自然界种群数量变化的实际情况。

(3)在生存竞争中被淘汰的个体数量。

4.提示:(1)同一种群的K值不是固定不变的,会受到环境等因素的影响而改变。

(2)从环境容纳量的角度思考,可以采取措施降低有害动物种群的环境容纳量,如将食物储存在安全处,断绝或减少它们的食物来源;室内采取地面硬化,减少它们挖造巢穴的场所;养殖或释放它们的天敌等。

5.提示:(1)

(2)

同课章节目录