第1章 原子结构 元素周期律 测试题 (含答案) 2022-2023学年高一下学期化学鲁科版(2019)必修第二册

文档属性

| 名称 | 第1章 原子结构 元素周期律 测试题 (含答案) 2022-2023学年高一下学期化学鲁科版(2019)必修第二册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 629.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-02-27 10:45:17 | ||

图片预览

文档简介

第1章《原子结构 元素周期律》测试题

一、单选题(共12题)

1.钡和铊均在周期表中位于第六周期,铊与铝是同族元素,元素符号是Tl;钡与镁是同族元素以下对钡和铊的性质的推断错误的是

A.钡和铊是易导电的银白色金属 B.钡能与水常温下反应生成氢气

C.Tl3+的氧化能力比Al3+弱 D.Tl(OH)3是两性氢氧化物

2.下列说法不正确的是

A.试管中残余的氯化银可以用氨水溶解

B.金属铜长时间在空气中会与二氧化碳、氧气和水作用而生成铜锈

C.根据金属活动顺序表,Na不能从熔融KCl中置换出K

D.可用H2还原SiCl4制备单质Si

3.A、B、C、D、E五种元素原子序数逐渐增大,且均不超过18,其中A与C、B与E分别为同族元素。原子半径AA.A与E形成的化合物为离子化合物 B.简单离子半径:EC.最高价氧化物对应水化物的碱性:C>D D.气态氢化物的稳定性:B4.化学与生产、生活、社会、环境密切相关,下列说法中正确的是( )

①铝制容器不能盛放酸性或碱性食品,但可长期盛放腌制食品

②共享单车利用太阳能发电完成卫星定位,有利于节能环保

③向氢氧化铁胶体中滴加稀硫酸,开始有沉淀生成,而后会溶解

④明矾净水的原理和“84”消毒液消毒的原理相同

⑤“天宫二号”空间实验室的太阳能电池板的主要材料是二氧化硅

⑥补铁剂与维生素C共同服用可提高补铁效果

A.①③⑤ B.②③⑤ C.②③⑥ D.④⑤⑥

5.短周期元素X、Y是元素周期表中第ⅦA族的两种元素,X原子的电子层数比Y原子的电子层数少。下列说法不正确的是

A.HX的酸性比HY的弱

B.X的最简单气态氢化物比Y的稳定

C.X的单质能将Y的单质从KY的水溶液中置换出来

D.X的非金属性比Y的强

6.前20号元素M、N、R、Q、Z的原子序数依次递增,M与Z、N与Q分别同主族,M、N形成的常见化合物有M2N、M2N2,由该5种元素组成的某结晶化合物X常用作净水剂。下列叙述错误的是( )

A.化合物X中含有离子键和共价键

B.简单离子半径由大到小的顺序为Z R Q N

C.N、Q分别与Z形成化合物的水溶液均呈碱性

D.R、Q、Z的最高价氧化物的水化物间能相互反应

7.下列说法错误的是

A.分液漏斗使用前需检查是否漏水

B.分液时,先将分液漏斗中的下层液体从下口放出,再将上层液体从上口倒出

C.为保证分液漏斗内的液体顺利流下,需将玻璃塞上的凹槽对准漏斗口上的小孔或将玻璃塞拿下

D.用铂丝做焰色反应实验时,若焰色呈黄色,说明待测物质中一定含有钠元素,不含钾元素

8.某酸根离子的电子数比硝酸根离子的电子数多10,则下列说法中正确的是

A.R与N原子电子层数相同

B.R与N原子最外层电子数相同

C.R与N的简单负离子所带的电荷数相同

D.中R元素与中N元素的化合价相同

9.下列事实中能说明氯的非金属性比硫强的是

①氯气与氢气化合比硫与氢气化合要容易进行

②比稳定

③氢氯酸的酸性比氢硫酸的酸性强

④常温下,氯气是气态而硫是固态

⑤能被氧化生成硫

⑥分子中氯显-1价

⑦的氧化性比稀的氧化性强

⑧与反应生成,与反应生成FeS

A.①②③④⑤⑥ B.①④⑤⑥⑦ C.①②⑤⑥⑧ D.③④⑤⑦⑧

10.铝原子结构示意图为,它在元素周期表中所处位置是

A.第二周期第ⅢA族 B.第二周期第ⅥA族

C.第三周期第ⅢA族 D.第三周期第ⅥA族

11.下表是元素周期表的一部分,其中X、Y、Z、W均为短周期主族元素,已知Z的最外层电子数是其电子层数的3倍,下列说法错误的是

X Y Z

W

A.简单离子半径:

B.仅由X与Z形成的化合物中只存在共价键

C.最简单氢化物的沸点:

D.最高价氧化物对应水化物的酸性:

12.下列关于物质性质的比较不正确的是

A.酸性: HClO4> HBrO4> HIO4

B.原子半径: Na>Al>S>Cl

C.非金属性: Cl>S>O>C

D.稳定性: HF> HCl> HBr> HI

二、非选择题(共10题)

13.金属及非金属在高中化学中占有重要地位。

(1)为了验证某溶液中含有而不含有,正确的方法是 ______(填字母)。

A.直接滴加溶液

B.先通入足量氯气,再滴入溶液

C.先滴入溶液,再通入氯气

D.先加入足量铁粉,充分振荡后再滴加溶液

(2)实验室盛放氢氧化钠溶液的试剂瓶不能用玻璃塞,原因是 ______(用化学方程式表示)。

(3)如图所示,将氯气依次通过盛有干燥有色布条、潮湿有色布条的广口瓶可观察到的现象是_____ ,说明起漂白性的物质是 _____(填化学式)。

(4)无水易升华,可用作有机合成的催化剂等。工业上由铝土矿(、)为原料制备无水的工艺流程如图。

①氯化炉中,、和C反应中的氧化产物是 ______(填化学式)。

②用溶液可除去冷却器排出尾气中的,此反应的离子方程式为_________。

③流程中需要向升华器内加入少量Al,其作用是 ________。

14.硅是无机非金属材料的主角,硅的氧化物和硅酸盐约占地壳质量的以上。

(1)下列物质不属于硅酸盐产品的是_______。

A.陶瓷 B.玻璃 C.水泥 D.生石灰

(2)埋在地下的光导纤维如果裸露在碱性土壤中,会导致断路,用离子方程式说明原因_______;工艺师常用_______填物质名称来雕刻玻璃。

(3)工业上常利用反应制备硅单质,该反应能否说明C的氧化性强于Si?_______说明理由。

(4)有一Si、Al的混合固体,欲从中分离出Si,应如何操作?_______。

15.完成下表

核素 核电荷数 中子数 电子排布 元素所在周期 元素所在族

3 _______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ 2 VI A族

_______ _______ 2,8,8 _______ _______

16.回答下列问题:

(1)下列物质中:①液氯和氯气②、和③金刚石与“足球烯”④白磷和红磷⑤与⑥D与T互为同素异形体的有_______(填序号,下同),属于同位素的有_______,属于同一种物质的有_______。

(2)某元素R与氢形成的气态氢化物的化学式为,其最高价氧化物的化学式为_______。

(3)标况下有①水②个分子③气体④⑤所含原子个数从大到小的顺序为_______(用序号表示)。

(4)生活中常用的“84”消毒液与洁厕净(主要成分是盐酸)混合时会产生大量的黄绿色有毒气体,写出该反应的离子方程式:_______。

(5)过氧化钠与二氧化碳反应化学方程式为_______,等物质的量的分别与足量的、反应生成氧气的质量之比为_______。

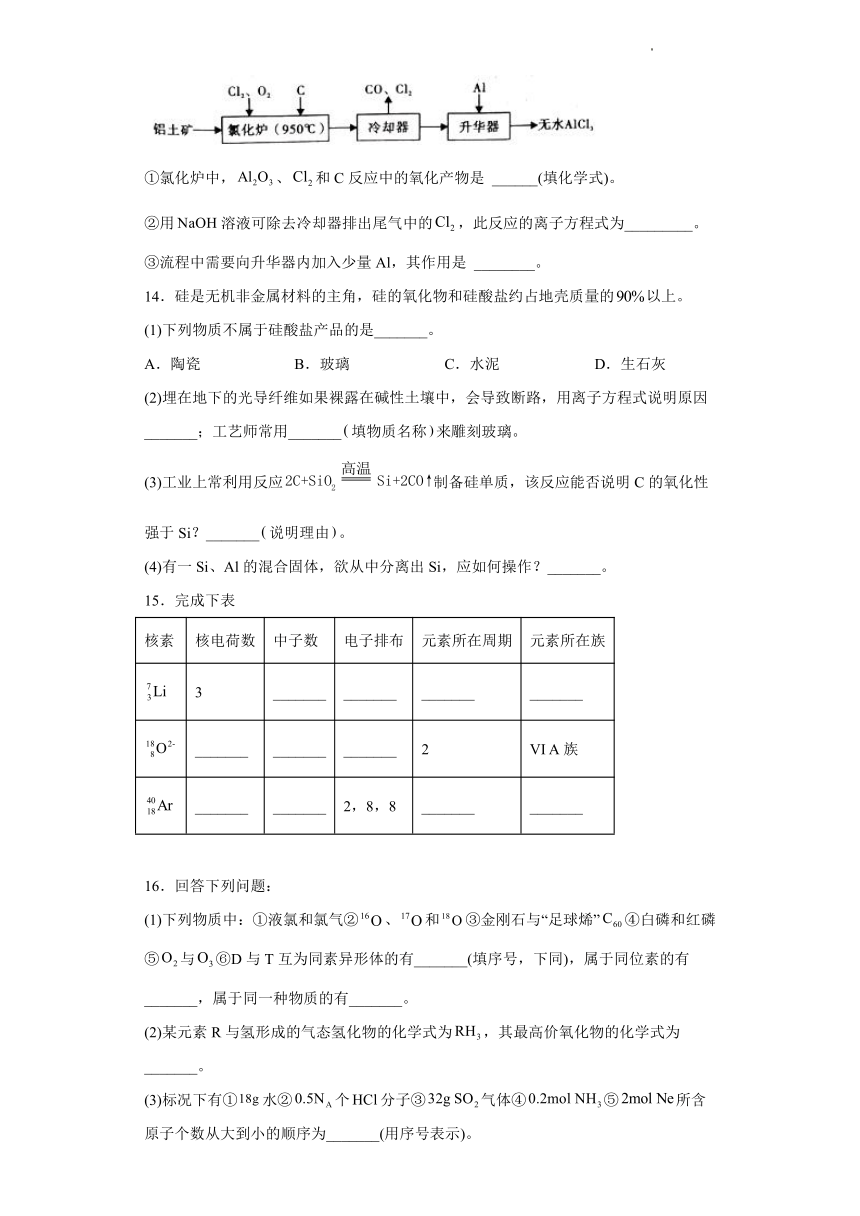

17.将0.1mol镁和铝的混合物溶于100mL2mol·L-1硫酸中,然后滴加1mol·L-1NaOH溶液。回答下列问题:

(1)若在滴加NaOH溶液的过程中,沉淀质量随加入NaOH溶液体积的变化如图所示。

①有关反应的离子方程式为____。

②当V1=160时,金属粉末中n(Mg)=____mol,V2=___。

(2)若在滴加NaOH溶液的过程中,欲使Mg2+、Al3+刚好沉淀完全,则滴入NaOH溶液的体积为___。

(3)若混合物仍为0.1mol,其中镁粉的物质的量分数为a,用100mL2mol·L-1硫酸溶解此混合物后,再加入450mL1mol·L-1NaOH溶液,所得沉淀中无Al(OH)3,写出满足此条件的a的取值范围:____。

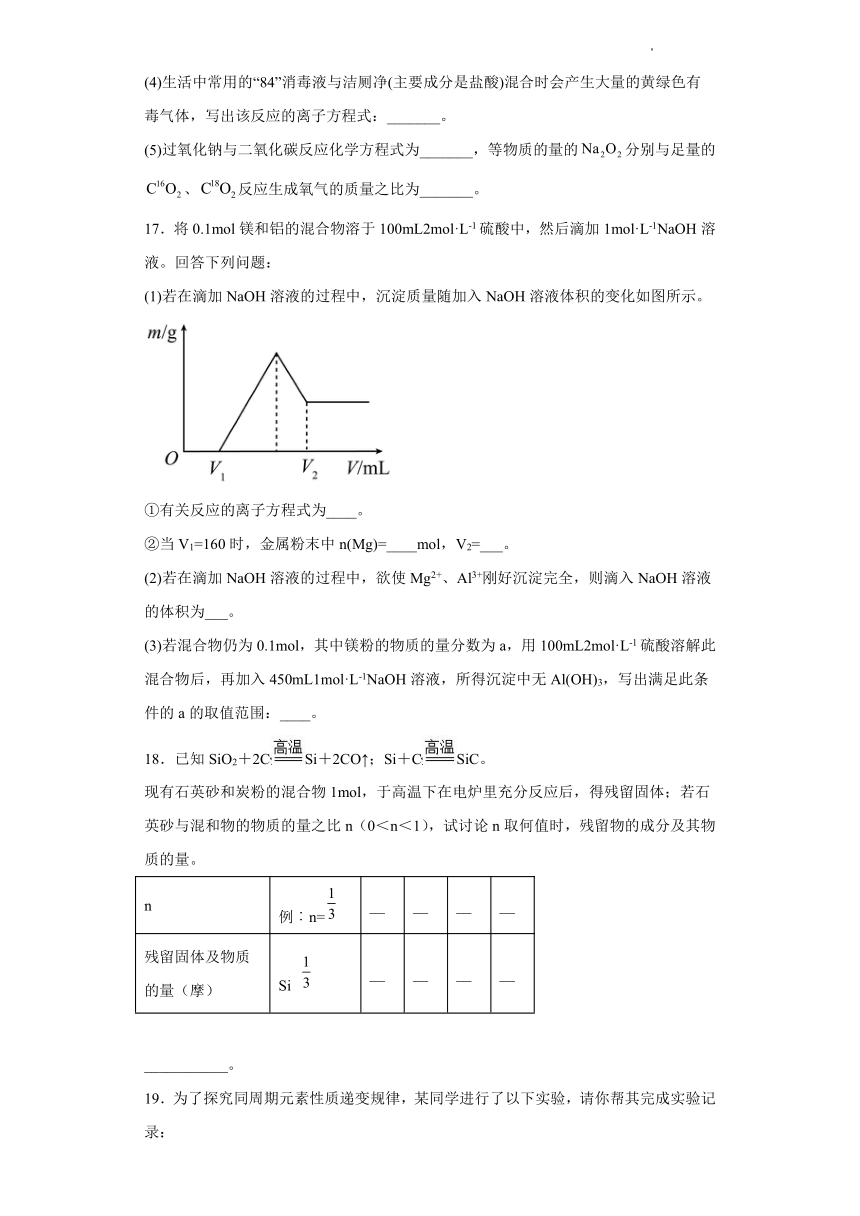

18.已知SiO2+2CSi+2CO↑;Si+CSiC。

现有石英砂和炭粉的混合物1mol,于高温下在电炉里充分反应后,得残留固体;若石英砂与混和物的物质的量之比n(0<n<1),试讨论n取何值时,残留物的成分及其物质的量。

n 例︰n= __ __ __ __

残留固体及物质的量(摩) Si __ __ __ __

___________。

19.为了探究同周期元素性质递变规律,某同学进行了以下实验,请你帮其完成实验记录:

(一) 探究钠、镁、铝金属性强弱:

实验操作 实验现象 实验结论

浮:浮于水面、 熔:熔成小球、 游:四处游动、 嘶:嘶嘶响声、 滴加酚酞溶液变红。 钠与冷水反应剧烈,反应的化学方程式为2Na+2H2O=2NaOH+H2↑

加热前,镁条表面附着了少量无色气泡,加热至沸腾后,有较多的无色气泡冒出,滴加酚酞溶液变为___________色。 镁与冷水几乎不反应,能与热水反应,反应的化学方程式为___________。

两支试管内都有无色气泡冒出,但放镁的试管中逸出气体的速率较___________。(填快或慢) 这两种金属___________更容易置换出酸中的氢,反应的化学方程式分别为: ___________;Mg+2HCl=MgCl2+H2↑

结论:钠、镁、铝置换出水(或酸)中的氢时,由易到难的顺序为___________; 钠、镁、铝的最高价氧化物对应的水化物的碱性由强到弱的顺序为___________; 钠、镁、铝的金属性逐渐___________。(填增强或减弱)

(二) 探究Si、P、S、Cl的非金属性的强弱:

Si P S Cl

判断依据 与氢气反应 高温 磷蒸气与氢气能反应 加热 光照或点燃

由难到易的顺序为Si、P、S、Cl

最高价氧化物对应的水化物的酸性 H2SiO3 H3PO4 H2SO4 ___________

酸性依次___________。(填增强或减弱)

结论 Si、P、S、Cl的非金属性逐渐___________。(填增强或减弱)

(三)同周期元素性质递变规律: 。同一周期从左到右,元素________________逐渐减弱,______________逐渐增强。(填“金属性”或“非金属性”)

20.在学习元素周期表和元素周期律后,某化学兴趣小组在老师的指导下,设计实验以探究元素性质的递变规律。

Ⅰ.为了验证卤族部分元素递变规律,设计如图装置进行实验。

(1)指出溴元素在周期表中的位置___________;

(2)A中发生反应的离子方程式是___________;

(3)A中通入Cl2充分反应后,将A中液体滴入试管内,取下试管,充分振荡,静置,可观察到的现象是___________。

(4)根据上述实验操作步骤,为确保“非金属性:氯>溴>碘”的实验结论可靠,你认为做好本实验最关键因素是___________。

(5)下列性质的递变正确,且能作为卤族元素非金属性递变规律判断依据的是___________。(填写序号)

a.Cl2、Br2、I2的熔点逐渐升高b.HCl、HBr、HI的稳定性逐渐减弱

c.HCl、HBr、HI的酸性逐渐减弱d.Cl-、Br-、I-的还原性逐渐增强

Ⅱ.为了验证非金属性:N>C>Si,该兴趣小组又设计如下装置,实验所用到的物质有:①稀HNO3②稀盐酸③碳酸钙④Na2SiO3溶液⑤饱和NaHCO3溶液,已知H2SiO3不溶于水。据此回答以下问题。

(6)分液漏斗内装入的试剂为___________(填序号),B中装入的试剂为___________(填序号)

(7)烧杯C中发生反应的离子方程式为___________。

21.已知非金属单质硫(S)是淡黄色固体粉末,难溶于水。为了验证氯元素的非金属性比硫元素的非金属性强,某化学实验小组设计了如下实验,请回答下列问题:

(1)请写出A装置中发生反应的化学方程式___________。

(2)饱和食盐水的作用是___________。

(3)装置B中盛放的试剂是___________选填下列所给试剂的代码,反应离子方程式是___________。

A.溶液 B.溶液 C.溶液

(4)还有哪些事实能够说明氯元素的非金属性比硫元素的非金属性强___________填编号

①比稳定

②氧化性比强

③酸性比强

④酸性比强

⑤氯原子最外层有7个电子,硫原子最外层有6个电子

⑥铁与反应生成,而硫与铁反应生成FeS

22.请根据表格中提供的甲、乙、丙、丁四种元素的相关信息完成下列问题:

元素 甲 乙 丙 丁

原子序数 11 ③

元素符号 ② S

原子结构示意图 ①

元素周期表中的位置 第三周期第ⅢA族 ④

(1)填写表格中各序号所对应的空白:①_______、②_______、③_______、④_______。

(2)甲、乙、丙、丁四种元素中,离子半径最大的是_______(填离子符号),丙元素的最高正价为_______价。

(3)最高价氧化物对应水化物的碱性:甲_______乙(填“>”或“<”),简单气态氢化物的稳定性:丙_______丁(填“>”或“<”)。

(4)元素乙的单质能与元素甲的最高价氧化物对应水化物反应,请写出反应方程式_______;元素乙的最高价氧化物对应水化物能与元素丁的最高价氧化物对应水化物反应写出上述反应的离子方程式:_______。

(5)丁单质通入冷的消石灰中可制得漂白粉,写出该反应的化学方程式:_______。

(北京)股份有限公司

(北京)股份有限公司

参考答案:

1.D

A.镁和铝为易导电的银白色金属,钡与镁同主族、铊与铝同主族,同主族元素从上到下,元素的金属性逐渐增大,金属性钡强于镁、铊强于铝,则钡和铊是易导电的银白色金属,故A正确;

B. 同主族元素从上到下,元素的金属性逐渐增大,钙和钡同主族,钙能与冷水反应生成氢气,金属性钡强于钙,则钡能与水常温下反应生成氢气,故B正确;

C. 同主族元素从上到下,元素的金属性逐渐增大,金属性越强对应离子的氧化性越弱,则Tl3+的氧化能力比Al3+弱,故C正确;

D. 同主族从上到下,元素的金属性增强,金属性铊强于铝,氢氧化铝是两性氢氧化物,则Tl(OH)3是碱,不是两性氢氧化物,故D错误;

故选D。

2.C

A.氯化银和氨水反应生成 ,氯化银可以用氨水溶解,故A正确;

B.金属铜长时间在空气中会与二氧化碳、氧气和水作用而生成 ,故B正确;

C.钾熔点比钠低,Na能从熔融KCl中置换出K,故C错误;

D.可用H2还原SiCl4生成Si和氯化氢,故D正确;

选C。

3.C

A、B、C、D、E五种主族元素原子序数逐渐增大,且均不超过18,其中A与C、B与E分别为同族元素。B原子最外层电子数是次外层的3倍,则B有2个电子层,最外层有6个电子,则B为氧元素,B与E分别为同族元素,则E为硫元素;原子半径A<B<E<D<C,则C、D与E为同周期元素,C、D的核外电子数之和与B、E核外电子数之和相等为24,所以C为钠元素,D为铝元素;A与C为同族元素,则A为氢元素;

A.A为氢元素,E为硫元素,二者形成的化合物为H2S,为共价化合物,故A错误;

B.D为铝元素,E为硫元素,二者形成的离子核外电子排布相同,核电荷数越大离子半径越小,即D>E,故B错误;

C.C为钠元素,D为铝元素,金属性Na>Al,所以最高价氧化物对应水化物的碱性C>D,故C正确;

D.B为氧元素,E为硫元素,非金属性O>S,气态氢化物的稳定性B>E,故D错误;

故答案为C。

4.C

①金属铝既能和酸之间反应又能和碱之间反应,不能盛放酸性或碱性食品,也不能长期盛放腌制食品,里面有氯化钠溶液,会形成原电池而使铝溶解,故①错误;

②共享单车的使用,减少能源的利用,则有利于节能环保,故②正确;

③硫酸是电解质溶液,氢氧化铁胶体遇到硫酸,胶体发生聚沉,生成氢氧化铁沉淀;再滴加硫酸,氢氧化铁沉淀与硫酸反应生成硫酸铁,故③正确;

④明矾水解生成氢氧化铝胶体,胶体具有吸附性而吸附水中的杂质,所以能净水,“84”消毒液中含有次氯酸盐,具有强氧化性,能杀菌消毒,所以明矾净水的原理和“84”消毒液消毒的原理不同,故④错误;

⑤太阳能电池板的主要材料是晶体硅,故⑤错误;

⑥维生素C具有还原性,能被铁离子还原为亚铁离子,所以维生素C可以防止Fe2+被氧化,补铁剂与维生素C共同服用可提高补铁效果,故⑥正确;

故答案选C。

5.C

短周期元素X、Y是元素周期表中第ⅦA族的两种元素。X原子的电子层数比Y原子的电子层数少,可推知X为F元素、Y为Cl元素。

A.HF属于弱酸,HCl属于强酸,HF的酸性比HCl的弱,故A正确;

B.非金属性F>Cl,故氢化物稳定性:HF>HCl,故B正确;

C.氟气与水发生反应,不能置换出氯气,故C错误;

D.同主族自上而下非金属性减弱,故非金属性F>Cl,故D正确;

故选:C。

6.B

由5种元素组成的某结晶化合物X常用作净水剂,X可能为明矾KAl(SO4)212H2O,K与H、O与S同主族,H与O能形成H2O、H2O2,符合题意,故M、N、R、Q、Z分别为H、O、Al、S、K。

A.综上分析,X为KAl(SO4)212H2O,分子中既含钾离子、铝离子与硫酸根离子的离子键又含硫原子与氧原子、氢原子与氧原子的共价键,A正确;

B.离子电子层数越多半径越大,层数相同时,核电荷数越大半径越小,则N、R、Q、Z对应的离子半径由小到大的是S2->K+>O2->Al3+,应为Q Z N R,B错误;

C.N与Z形成化合物K2O、K2O2与水反应生成KOH,Q与Z形成的化合物为K2S,易水解使溶液均呈碱性,C正确;

D. R、Q、Z的最高价氧化物的水化物分别为氢氧化铝、硫酸、氢氧化钾,氢氧化铝具有两性,能与强酸、强碱反应,故硫酸与氢氧化钾均能和氢氧化铝反应,D正确;

答案选B。

7.D

由于Na的焰色反应呈黄色,而钾的焰色反应呈紫色,黄色很容易掩盖紫色,故进行钾的焰色反应时需透过蓝色钴玻璃进行观察以滤去黄色的光,即用铂丝做焰色反应实验时,若焰色呈黄色,说明待测物质中一定含有钠元素,但不能确定是否含钾元素,需透过蓝色钴玻璃进行观察,是否观察到紫色才可确定是否含钾,故答案为:D。

8.D

A.和所带电荷数一样,且的电子数比硝酸根离子的电子数多10,所以R的质子数为7+10=17,R为Cl,R电子层数为3,N的电子层数为2,电子层数不同,故A错误;

B.R是Cl,最外层电子数是7个,N的最外层电子数是5个,R与N原子最外层电子数不相同,故B错误;

C.R与N的简单负离子分别是Cl-、N3-,二者所带的电荷数不相同,故C错误;

D.和均带1个负电荷,且氧元素化合价均是-2价,所以R、N元素的化合价均为+5,故D正确;

故选D。

9.C

①氯气与氢气化合比硫与氢气化合要容易进行,说明氯的非金属性较强,故①正确;

②比稳定,说明非金属性:Cl>S,故②正确;

③比较非金属性强弱,应用最高价氧化物对应的水化物的酸性,而不能用氢化物的酸性比较,故③错误;

④常温下,氯气是气态而硫是固态,属于物理性质,不能用于比较化学性质,故④错误;

⑤元素的非金属性越强,对应的单质的氧化性越强,能被氧化生成硫,可说明氯的非金属性比硫强,故⑤正确;

⑥分子中氯显-1价,说明元素易得到电子,非金属性较强,故⑥正确;

⑦的氧化性比稀的氧化性强,不能说明氯与硫的非金属性强弱,不是最高价氧化物对应的水化物,故⑦错误;

⑧与反应生成,与反应生成,说明氯气的氧化性较强,则氯元素的非金属性较强,故⑧正确;

答案选C。

10.C

根据原子结构示意,有3个电子层,位于第三周期,最外层电子数为3,位于第ⅢA族,所以该元素在周期表中位置为第3周期第ⅢA族,故选C。

11.C

X、Y、Z、W均为短周期主族元素,Z的最外层电子数是其电子层数的3倍,说明Z为O,Y为N,X为C,W为Al。

A.根据同电子层结构核多径小原则,简单离子半径:,故A正确;

B.仅由X与Z形成的化合物中只存在共价键,如二氧化碳或一氧化碳都只有共价键,故B正确;

C.水中存在分子间氢键,因此最简单氢化物的沸点:,故C错误;

D.N的最高价氧化物对应水化物是强酸,O没有最高价氧化物对应水化物,因此最高价氧化物对应水化物的酸性:,故D正确。

综上所述,答案为C。

12.C

A.非金属性Cl>Br>I,则酸性:HClO4>HBrO4>HIO4,故A正确;

B.同周期主族元素从左向右原子半径减小,则原子半径:Na>Al>S>Cl,故B正确;

C.同周期主族元素从左向右非金属性增强,同主族从上到下非金属性减弱,且最高价含氧的酸性越强、对应非金属性越强,则非金属性:O>Cl>S>C,故C错误;

D.非金属性F>Cl>Br>I,则稳定性:HF>HCl>HBr>HI,故D正确;

故选:C。

13. C SiO2+2NaOH= Na2SiO3+H2O 褪色 HClO CO Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O 除去FeCl3

(1)A.只滴加KSCN溶液,根据溶液是否显红色,能检验出溶液中是否含有Fe3+,无法验证Fe2+存在,故A错误;B. 先滴加氯水,氯气将Fe2+氧化成Fe3+,即使原溶液不含Fe3+,滴加KSCN溶液后也显红色,无法证明原溶液是否含有Fe3+,故B错误;C. KSCN与Fe3+作用使溶液显红色,与Fe2+作用无此现象,先滴加KSCN溶液,不显红色,说明原溶液不含有Fe3+,再滴加氯水后显红色,说明滴加氯水后溶液中有Fe3+,证明原溶液含有Fe2+,故C正确;D.先加入铁粉,铁粉与铁离子反应生成亚铁离子,无法检验原溶液中是否含有亚铁离子,故D错误;

故答案为:C。

(2)玻璃中的SiO2会和NaOH反应生成有粘性的Na2SiO3,会粘住瓶塞,反应方程式为:SiO2+2NaOH= Na2SiO3+H2O;故答案为:SiO2+2NaOH= Na2SiO3+H2O。

(3)氯气无漂白性,氯气与水反应生成的次氯酸具有漂白性,所以干燥的有色布条无现象,湿润的有色布条褪色,次氯酸的化学式为:HClO;故答案为:褪色;HClO。

(4)①氯化炉中加入的物质有铝土矿、氯气和C,冷却器中出来的气体有CO和未反应的氯气,说明氯化器发生的反应中生成CO,根据元素守恒知,还生成氯化物,则Al2O3、Cl2和C反应的化学方程式为:,碳元素的化合价升高生成CO,则CO是氧化产物 。故答案为: CO。

②氯气和NaOH溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,反应的离子方程式为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;故答案为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O 。

③升华器中主要含有AlCl3和FeCl3,需加入少量Al,发生置换反应生成氯化铝和Fe,从而得到较纯净的氯化铝,则加入Al的目的是除去FeCl3,故答案为:除去FeCl3。

14.(1)D

(2) 氢氟酸

(3)不能,该反应中C是还原剂,不体现氧化性

(4)将混合物溶于足量的稀盐酸,待固体不再溶解时,过滤,洗涤并干燥所得固体

【解析】(1)

陶瓷、玻璃、水泥的主要成分均是硅酸盐,而生石灰是CaO,不属于硅酸盐,故选D;

(2)

光导纤维的成分二氧化硅能与碱反应,故离子方程式为; HF能与氧化硅反应,故用氢氟酸雕刻玻璃;

(3)

不能说明氧化性的强弱,因为该反应中C作还原剂,不体现氧化性;

(4)

分离Si. Al的混合固体中的Si,先将混合物溶于足量的稀盐酸,待固体不再溶解时,过滤,洗涤并干燥所得固体,故答案为:将混合物溶于足量的稀盐酸,待固体不再溶解时,过滤,洗涤并干燥所得固体。

15. 4 2,1 2 I A族 8 10 2,8 18 22 3 0

的核电荷数为3、中子数为7—3=4,电子排布为2,1,位于元素周期表第二周期I A族;的核电荷数为8、中子数为18—8=10,电子排布为2,8,位于元素周期表第二周期VI A族;的核电荷数为18、中子数为40—18=22,电子排布为2,8,8,位于元素周期表第二三周期0族,故答案为:4;2,1;2;I A族;8;10;2,8;18;22;3;0。

16.(1) ③④⑤ ②⑥ ①

(2)

(3)①>⑤>③>②>④

(4)

(5)

【解析】(1)

①液氯是液态的氯气,故和氯气是同一种物质;②、和是同一种元素的不同原子,故互为同位素;③金刚石与“足球烯”是同种元素的不同单质,故互为同素异形体;④白磷和红磷是同种元素的不同单质,故互为同素异形体;⑤与是同种元素的不同单质,故互为同素异形体;⑥D与T是同一种元素的不同原子,故互为同位素;综上所述,互为同素异形体的有③④⑤,属于同位素的有②⑥,属于同一种物质的有①,故答案为:③④⑤;②⑥;①。

(2)

某元素R与氢形成的气态氢化物的化学式为,可知其最低负价为-3价,其最高正价为+5价,其最高价氧化物的化学式为,故答案为:。

(3)

①水的物质的量为=1mol,所含原子的物质的量为1mol3=3mol;②个分子的物质的量为0.5mol,所含原子的物质的量为0.5mol=1mol;③气体的物质的量为=0.5mol,所含原子的物质的量为0.5mol3=1.5mol;④所含原子的物质的量为0.2mol4=0.8mol;⑤所含原子的物质的量为2mol1=2mol,所含原子的物质的量越大,原子数目越大,则所含原子个数从大到小的顺序为①>⑤>③>②>④,故答案为:①>⑤>③>②>④。

(4)

Cl-具有还原性,ClO-具有氧化性,在酸性条件下,Cl-与ClO-发生氧化还原反应生成氯气和水,离子方程式为:,故答案为:。

(5)

过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,化学方程式为,由方程式可知,生成物中的氧原子全部来自于,2mol与足量的反应生成1molO2,故等物质的量的分别与足量的、反应生成氧气的物质的量相等,则质量之比为1:1,故答案为:;。

17.(1) OH-+H+=H2O、Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓、Al3++3OH-=Al(OH)3↓、Al(OH)3+OH-=+2H2O 0.06 440

(2)400

(3)0.5≤a<1

【解析】(1)

①O点到V1点说明为H2SO4和NaOH反应。离子方程式为:OH-+H+=H2O,V1是开始生成沉淀,离子方程式为:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,Al3++3OH-=Al(OH)3↓,然后沉淀减少,是由于Al(OH)3+OH-=+2H2O,故在滴加NaOH溶液过程中有关反应的离子方程式为OH-+H+=H2O、Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓、Al3++3OH-=Al(OH)3↓、Al(OH)3+OH-=+2H2O,故答案为:OH-+H+=H2O、Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓、Al3++3OH-=Al(OH)3↓、Al(OH)3+OH-=+2H2O;

②当V1=160mL时,此时溶液是MgSO4、Al2(SO4)3和Na2SO4混合液,

由Na+离子守恒可知,n(Na2SO4)=n(Na+)=n(NaOH)=×0.16L×1mol/L=0.08mol,设MgSO4为xmol,Al2(SO4)3为ymol,则:根据Mg原子、Al原子守恒有:x+2y=0.1,根据离子守恒有:x+3y=0.2-0.08,联立方程解得:x=0.06、y=0.02,所以金属粉末中n(Mg)=0.06mol,n(Al)=2y=2×0.02mol=0.04mol,滴加NaOH溶液到体积V2时时,溶液是Na2SO4和NaAlO2混合液,根据SO42-离子、Na+离子和Al原子守恒有:n(NaOH)=2n(Na2SO4)+n(NaAlO2)=2n(H2SO4)+n(Al)=2×0.1L×2mol/L×+0.04mol=0.44mol,所以,V2==0.44L=440mL,故答案为:0.06;440;

(2)

当溶液中Mg2+、Al3+恰好沉淀完全时,此时,溶液是Na2SO4溶液,根据离子和Na+离子守恒有:n(Na+)=2n(Na2SO4)=2(H2SO4)=2×0.1L×2mol/L=0.4mol,所以,V(NaOH)==0.4L=400mL,故答案为:400;

(3)

若混合物仍为0.1mol,其中镁的物质的量分数为a,用100mL 2mol L-1硫酸溶解后,再加入450mL 1mol L-1氢氧化钠溶液,所得溶液无Al(OH)3沉淀,证明生成的氢氧化铝全部和氢氧化钠反应,由上述分析知:v1=400ml,再加入50mL 1mol L-1氢氧化钠溶液,所得Al(OH)3沉淀完全溶于氢氧化钠生成偏铝酸钠,Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,Al(OH)3最大取值0.05mol,即0<n(Al)≤0.05mol,n(Mg)+n(Al)=0.1mol,则0.5≤n(Mg)<1,故答案为:0.5≤a<1;

18.

n值 n= n= <n<1 <n< 0<n<

残留固体及 物质的量 Si mol SiC mol Si mol SiO2 mol Si(4n-1)mol SiC(1-3n)mol SiC nmol C(1-4n)mol

根据反应SiO2+2CSi+2CO↑,Si+CSiC可得:SiO2+3CSiC+2CO↑;

①当n=时,二氧化硅与C恰好反应生成一氧化碳和单质硅,残留的固体为Si,其物质的量为mol;

②当n=时,二氧化硅与C恰好反应生成SiC,残留的固体为SiC,物质的量为mol;

③当<n<1时,二氧化硅过量,反应后的固体为SiO2和Si的混合物,根据反应SiO2+2CSi+2CO↑,C完全反应,则生成Si的物质的量为:n(Si)=n(C)=×(1-n)mol=mol,剩余的二氧化硅为:n-mol=mol;

④当<n<时,二氧化硅与碳完全反应生成Si和SiC,设生成Si为ymol,则生成SiC为:nmol-ymol,根据C的物质的量关系可得:2ymol+3(nmol-ymol)=(1-n)mol,解得:y=(4n-1)mol,即Si的物质的量为(4n-1)mol,则SiC的物质的量为:nmol-(4n-1)mol=(1-3n)mol;

⑤当0<n<时,则反应后C有剩余,残留固体为SiC和C,二氧化硅完全反应,则残留固体中含有SiC的物质的量为:nmol,根据反应SiO2+3CSiC+2CO↑,剩余C的物质的量为:(1-n)mol-3nmol=(1-4n)mol,故答案为:

n值 n= n= <n<1 <n< 0<n<

残留固体及物质的量 Simol SiCmol Si mol SiO2 mol Si(4n-1)molSiC(1-3n)mol SiC nmolC(1-4n)mol

19. 红 Mg+ 2H2O Mg (OH)2 + H2↑ 快 镁 2Al+ 6HCl=2AlCl3+ 3H2↑ 钠>镁>铝 氢氧化钠>氢氧化镁>氢氧化铝 减弱 HClO4 增强 增强 金属性 非金属性

根据同一周期从左到右,元素的金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强,结合实验现象分析解答。

(一) 探究钠、镁、铝金属性强弱:

镁与水的实验:加热前,镁条表面附着了少量无色气泡,加热至沸腾后,有较多的无色气泡冒出,是镁与热水反应生成了氢氧化镁和氢气,因此滴加酚酞溶液变为红色,说明镁与冷水几乎不反应,能与热水反应,反应的化学方程式为Mg+ 2H2O Mg (OH)2 + H2↑;

镁、铝与稀盐酸的实验:两支试管内都有无色气泡冒出,但镁的金属性比铝强,放镁的试管中逸出气体的速率较快,两种金属中镁更容易置换出酸中的氢,反应的化学方程式分别为: 2Al+ 6HCl=2AlCl3+ 3H2↑;Mg+2HCl=MgCl2+H2↑;

结论:钠、镁、铝置换出水(或酸)中的氢时,由易到难的顺序为钠>镁>铝;钠、镁、铝的最高价氧化物对应的水化物的碱性由强到弱的顺序为氢氧化钠>氢氧化镁>氢氧化铝;

钠、镁、铝的金属性逐渐减弱;

故答案为:红;Mg+ 2H2O Mg (OH)2 + H2↑;快;镁;2Al+ 6HCl=2AlCl3+ 3H2↑;钠>镁>铝;氢氧化钠>氢氧化镁>氢氧化铝;减弱;

(二) 探究Si、P、S、Cl的非金属性的强弱:

Cl元素的最高价氧化物的水化物为HClO4;Si、P、S、Cl与氢气反应由难到易的顺序为Si、P、S、Cl,说明非金属性依次增强,最高价氧化物的水化物是酸性依次增强,故答案为:HClO4;增强;增强;

(三)同周期元素性质递变规律: 。同一周期从左到右,元素的金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强,故答案为:金属性;非金属性。

20. 第四周期第ⅦA族 2Br-+Cl2=Br2+2Cl- 溶液分层,上层几乎无色,下层呈紫红色 氯气通入少(适)量 bd ① ⑤ CO2+H2O+=H2SiO3↓+

Ⅱ.实验为验证N、C、Si的非金属性强弱,应利用其最高价氧化物对应水化物的酸性强弱比较,装置A应盛的漏斗中应盛放稀硝酸,烧瓶中应盛放碳酸钙,装置B用于除去CO2气体中混有的少量杂质,应盛放饱和碳酸氢钠溶液,装置C应盛放硅酸钠溶液,据此答题。

Ⅰ.(1)Br为第35号元素,位于元素周期表的第四周期第ⅦA族;

(2)向长颈漏斗中通入氯气,氯气与溴化钠反应生成氯化钠和溴,反应的离子方程式为2Br-+Cl2=Br2+2Cl-;

(3)A中充分反应后,反应生成的Br2可以在是试管中与试管中的KI溶液反应,反应生成是I2溶于CCl4中实现萃取的过程,该过程的现象为溶液分层,上层几乎无色,下层呈紫红色;

(4)为保证氯气只与Br-反应而不溶于溴水中,应保证氯气通入适量;

(5)a.单质的熔沸点不能判断元素的非金属性强弱,a正确;

b.HCl、HBr、HI的稳定性逐渐减弱,说明Cl、Br、I的单质与氢气化合的反应逐渐变难,Cl、Br、I越来越不容易得到电子,非金属性逐渐减弱,b正确;

c.无机无氧酸的酸性不能判断元素的非金属性强弱,c错误;

d.Cl-、Br-、I-的还原性逐渐增强,说明Cl-、Br-、I-的失电子能力逐渐增强,非金属性逐渐减弱,d正确;

故答案选bd;

Ⅱ.(6)根据分析,分液漏斗中应盛放的试剂为稀硝酸,填①;装置B中应盛放饱和碳酸氢钠溶液,填⑤;

(7)C中发生的反应为CO2与硅酸钠的反应,反应的化学方程式为CO2+H2O+=H2SiO3↓+。

21. 浓) 除去中混有的HCl气体 A ①③⑥

本实验的实验目的为验证氯元素的非金属性比硫元素的非金属性强,其中A装置为制取氯气的装置,B装置为验证装置,C为尾气处理装置,据此结合元素及其化合物的相关性质解答问题。

(1)A装置为制取氯气的装置,实验室常用浓盐酸与二氧化锰混合加热制取氯气,反应的化学方程式为浓);

(2)浓盐酸易挥发,故制得的氯气中含有挥发的HCl气体,饱和食盐水可除去Cl2中混有的HCl气体;

(3)B装置为验证装置,可选用Na2S溶液,由于Cl2的氧化性强于S,故可以从Na2S中置换出S,发生的反应为;

(4)①非金属性越强,氢化物越稳定,比稳定,说明非金属性Cl>S,①选;

②氧化性比强不能说明非金属性Cl>S,②不选;

③非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,酸性比强,说明非金属性Cl>S,③选;

④HCl和H2S均不是Cl和S的最高价含氧酸,故酸性比强不能说明非金属性Cl>S,④不选;

⑤氯原子最外层有7个电子,硫原子最外层有6个电子不能说明非金属性Cl>S,⑤不选;

⑥铁与反应生成,而硫与铁反应生成FeS,说明氧化性:Cl2>S,则非金属性Cl>S,⑥选;

综上,答案选①③⑥。

22. Al 16 第三周期ⅦA族 Na +6 > < 2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2 Al(OH)3+3H+=Al3+ +3H2O 2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O

①甲的原子序数为11,因此甲为钠元素,核内有11个质子,核外有11个电子,其原子结构示意图为:;②乙为第三周期第ⅢA族,则乙为铝元素,原子符号为Al;③丙为硫元素,原子序数为16;④丁的原子核内有17个质子,则丁为氯元素,以此解答。

(1)由分析可知,甲为钠元素,核内有11个质子,核外有11个电子,其原子结构示意图为:;乙为铝元素,原子符号为Al;丙为硫元素,原子序数为16;丁为氯元素,在元素周期表中位于第三周期ⅦA族,故答案为:;Al;16;第三周期ⅦA族;

(2)原子的核外电子层数越多,原子半径越大,同一周期,随着原子序数的增加原子半径减小,因此原子半径最大的是Na;丙为硫元素,的最外层电子数为6,其最高正价为+6价;故答案为:Na;+6;

(3)元素的金属性越强,最高价氧化物对应水化物碱性越强,铝的金属性弱于钠,因此最高价氧化物对应水化物的碱性:甲>乙;元素的非金属性越强,简单气态氢化物的稳定性越强,非金属性:丙<丁,因此简单气态氢化物的稳定性:丙<丁;故答案为:>;<;

(4)元素甲的最高价氧化物对应水化物为NaOH,单质铝和NaOH反应的方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2;元素乙的最高价氧化物对应水化物为Al(OH)3,元素丁的最高价氧化物对应水化物为HClO4,二者反应的离子方程式为:Al(OH)3+3H+=Al3+ +3H2O;故答案为:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2;Al(OH)3+3H+=Al3+ +3H2O;

(5)丁单质为Cl2,冷的消石灰主要成分为氢氧化钙,二者反应的化学方程式为:2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;故答案为:2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O

(北京)股份有限公司

(北京)股份有限公司

一、单选题(共12题)

1.钡和铊均在周期表中位于第六周期,铊与铝是同族元素,元素符号是Tl;钡与镁是同族元素以下对钡和铊的性质的推断错误的是

A.钡和铊是易导电的银白色金属 B.钡能与水常温下反应生成氢气

C.Tl3+的氧化能力比Al3+弱 D.Tl(OH)3是两性氢氧化物

2.下列说法不正确的是

A.试管中残余的氯化银可以用氨水溶解

B.金属铜长时间在空气中会与二氧化碳、氧气和水作用而生成铜锈

C.根据金属活动顺序表,Na不能从熔融KCl中置换出K

D.可用H2还原SiCl4制备单质Si

3.A、B、C、D、E五种元素原子序数逐渐增大,且均不超过18,其中A与C、B与E分别为同族元素。原子半径A

①铝制容器不能盛放酸性或碱性食品,但可长期盛放腌制食品

②共享单车利用太阳能发电完成卫星定位,有利于节能环保

③向氢氧化铁胶体中滴加稀硫酸,开始有沉淀生成,而后会溶解

④明矾净水的原理和“84”消毒液消毒的原理相同

⑤“天宫二号”空间实验室的太阳能电池板的主要材料是二氧化硅

⑥补铁剂与维生素C共同服用可提高补铁效果

A.①③⑤ B.②③⑤ C.②③⑥ D.④⑤⑥

5.短周期元素X、Y是元素周期表中第ⅦA族的两种元素,X原子的电子层数比Y原子的电子层数少。下列说法不正确的是

A.HX的酸性比HY的弱

B.X的最简单气态氢化物比Y的稳定

C.X的单质能将Y的单质从KY的水溶液中置换出来

D.X的非金属性比Y的强

6.前20号元素M、N、R、Q、Z的原子序数依次递增,M与Z、N与Q分别同主族,M、N形成的常见化合物有M2N、M2N2,由该5种元素组成的某结晶化合物X常用作净水剂。下列叙述错误的是( )

A.化合物X中含有离子键和共价键

B.简单离子半径由大到小的顺序为Z R Q N

C.N、Q分别与Z形成化合物的水溶液均呈碱性

D.R、Q、Z的最高价氧化物的水化物间能相互反应

7.下列说法错误的是

A.分液漏斗使用前需检查是否漏水

B.分液时,先将分液漏斗中的下层液体从下口放出,再将上层液体从上口倒出

C.为保证分液漏斗内的液体顺利流下,需将玻璃塞上的凹槽对准漏斗口上的小孔或将玻璃塞拿下

D.用铂丝做焰色反应实验时,若焰色呈黄色,说明待测物质中一定含有钠元素,不含钾元素

8.某酸根离子的电子数比硝酸根离子的电子数多10,则下列说法中正确的是

A.R与N原子电子层数相同

B.R与N原子最外层电子数相同

C.R与N的简单负离子所带的电荷数相同

D.中R元素与中N元素的化合价相同

9.下列事实中能说明氯的非金属性比硫强的是

①氯气与氢气化合比硫与氢气化合要容易进行

②比稳定

③氢氯酸的酸性比氢硫酸的酸性强

④常温下,氯气是气态而硫是固态

⑤能被氧化生成硫

⑥分子中氯显-1价

⑦的氧化性比稀的氧化性强

⑧与反应生成,与反应生成FeS

A.①②③④⑤⑥ B.①④⑤⑥⑦ C.①②⑤⑥⑧ D.③④⑤⑦⑧

10.铝原子结构示意图为,它在元素周期表中所处位置是

A.第二周期第ⅢA族 B.第二周期第ⅥA族

C.第三周期第ⅢA族 D.第三周期第ⅥA族

11.下表是元素周期表的一部分,其中X、Y、Z、W均为短周期主族元素,已知Z的最外层电子数是其电子层数的3倍,下列说法错误的是

X Y Z

W

A.简单离子半径:

B.仅由X与Z形成的化合物中只存在共价键

C.最简单氢化物的沸点:

D.最高价氧化物对应水化物的酸性:

12.下列关于物质性质的比较不正确的是

A.酸性: HClO4> HBrO4> HIO4

B.原子半径: Na>Al>S>Cl

C.非金属性: Cl>S>O>C

D.稳定性: HF> HCl> HBr> HI

二、非选择题(共10题)

13.金属及非金属在高中化学中占有重要地位。

(1)为了验证某溶液中含有而不含有,正确的方法是 ______(填字母)。

A.直接滴加溶液

B.先通入足量氯气,再滴入溶液

C.先滴入溶液,再通入氯气

D.先加入足量铁粉,充分振荡后再滴加溶液

(2)实验室盛放氢氧化钠溶液的试剂瓶不能用玻璃塞,原因是 ______(用化学方程式表示)。

(3)如图所示,将氯气依次通过盛有干燥有色布条、潮湿有色布条的广口瓶可观察到的现象是_____ ,说明起漂白性的物质是 _____(填化学式)。

(4)无水易升华,可用作有机合成的催化剂等。工业上由铝土矿(、)为原料制备无水的工艺流程如图。

①氯化炉中,、和C反应中的氧化产物是 ______(填化学式)。

②用溶液可除去冷却器排出尾气中的,此反应的离子方程式为_________。

③流程中需要向升华器内加入少量Al,其作用是 ________。

14.硅是无机非金属材料的主角,硅的氧化物和硅酸盐约占地壳质量的以上。

(1)下列物质不属于硅酸盐产品的是_______。

A.陶瓷 B.玻璃 C.水泥 D.生石灰

(2)埋在地下的光导纤维如果裸露在碱性土壤中,会导致断路,用离子方程式说明原因_______;工艺师常用_______填物质名称来雕刻玻璃。

(3)工业上常利用反应制备硅单质,该反应能否说明C的氧化性强于Si?_______说明理由。

(4)有一Si、Al的混合固体,欲从中分离出Si,应如何操作?_______。

15.完成下表

核素 核电荷数 中子数 电子排布 元素所在周期 元素所在族

3 _______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ 2 VI A族

_______ _______ 2,8,8 _______ _______

16.回答下列问题:

(1)下列物质中:①液氯和氯气②、和③金刚石与“足球烯”④白磷和红磷⑤与⑥D与T互为同素异形体的有_______(填序号,下同),属于同位素的有_______,属于同一种物质的有_______。

(2)某元素R与氢形成的气态氢化物的化学式为,其最高价氧化物的化学式为_______。

(3)标况下有①水②个分子③气体④⑤所含原子个数从大到小的顺序为_______(用序号表示)。

(4)生活中常用的“84”消毒液与洁厕净(主要成分是盐酸)混合时会产生大量的黄绿色有毒气体,写出该反应的离子方程式:_______。

(5)过氧化钠与二氧化碳反应化学方程式为_______,等物质的量的分别与足量的、反应生成氧气的质量之比为_______。

17.将0.1mol镁和铝的混合物溶于100mL2mol·L-1硫酸中,然后滴加1mol·L-1NaOH溶液。回答下列问题:

(1)若在滴加NaOH溶液的过程中,沉淀质量随加入NaOH溶液体积的变化如图所示。

①有关反应的离子方程式为____。

②当V1=160时,金属粉末中n(Mg)=____mol,V2=___。

(2)若在滴加NaOH溶液的过程中,欲使Mg2+、Al3+刚好沉淀完全,则滴入NaOH溶液的体积为___。

(3)若混合物仍为0.1mol,其中镁粉的物质的量分数为a,用100mL2mol·L-1硫酸溶解此混合物后,再加入450mL1mol·L-1NaOH溶液,所得沉淀中无Al(OH)3,写出满足此条件的a的取值范围:____。

18.已知SiO2+2CSi+2CO↑;Si+CSiC。

现有石英砂和炭粉的混合物1mol,于高温下在电炉里充分反应后,得残留固体;若石英砂与混和物的物质的量之比n(0<n<1),试讨论n取何值时,残留物的成分及其物质的量。

n 例︰n= __ __ __ __

残留固体及物质的量(摩) Si __ __ __ __

___________。

19.为了探究同周期元素性质递变规律,某同学进行了以下实验,请你帮其完成实验记录:

(一) 探究钠、镁、铝金属性强弱:

实验操作 实验现象 实验结论

浮:浮于水面、 熔:熔成小球、 游:四处游动、 嘶:嘶嘶响声、 滴加酚酞溶液变红。 钠与冷水反应剧烈,反应的化学方程式为2Na+2H2O=2NaOH+H2↑

加热前,镁条表面附着了少量无色气泡,加热至沸腾后,有较多的无色气泡冒出,滴加酚酞溶液变为___________色。 镁与冷水几乎不反应,能与热水反应,反应的化学方程式为___________。

两支试管内都有无色气泡冒出,但放镁的试管中逸出气体的速率较___________。(填快或慢) 这两种金属___________更容易置换出酸中的氢,反应的化学方程式分别为: ___________;Mg+2HCl=MgCl2+H2↑

结论:钠、镁、铝置换出水(或酸)中的氢时,由易到难的顺序为___________; 钠、镁、铝的最高价氧化物对应的水化物的碱性由强到弱的顺序为___________; 钠、镁、铝的金属性逐渐___________。(填增强或减弱)

(二) 探究Si、P、S、Cl的非金属性的强弱:

Si P S Cl

判断依据 与氢气反应 高温 磷蒸气与氢气能反应 加热 光照或点燃

由难到易的顺序为Si、P、S、Cl

最高价氧化物对应的水化物的酸性 H2SiO3 H3PO4 H2SO4 ___________

酸性依次___________。(填增强或减弱)

结论 Si、P、S、Cl的非金属性逐渐___________。(填增强或减弱)

(三)同周期元素性质递变规律: 。同一周期从左到右,元素________________逐渐减弱,______________逐渐增强。(填“金属性”或“非金属性”)

20.在学习元素周期表和元素周期律后,某化学兴趣小组在老师的指导下,设计实验以探究元素性质的递变规律。

Ⅰ.为了验证卤族部分元素递变规律,设计如图装置进行实验。

(1)指出溴元素在周期表中的位置___________;

(2)A中发生反应的离子方程式是___________;

(3)A中通入Cl2充分反应后,将A中液体滴入试管内,取下试管,充分振荡,静置,可观察到的现象是___________。

(4)根据上述实验操作步骤,为确保“非金属性:氯>溴>碘”的实验结论可靠,你认为做好本实验最关键因素是___________。

(5)下列性质的递变正确,且能作为卤族元素非金属性递变规律判断依据的是___________。(填写序号)

a.Cl2、Br2、I2的熔点逐渐升高b.HCl、HBr、HI的稳定性逐渐减弱

c.HCl、HBr、HI的酸性逐渐减弱d.Cl-、Br-、I-的还原性逐渐增强

Ⅱ.为了验证非金属性:N>C>Si,该兴趣小组又设计如下装置,实验所用到的物质有:①稀HNO3②稀盐酸③碳酸钙④Na2SiO3溶液⑤饱和NaHCO3溶液,已知H2SiO3不溶于水。据此回答以下问题。

(6)分液漏斗内装入的试剂为___________(填序号),B中装入的试剂为___________(填序号)

(7)烧杯C中发生反应的离子方程式为___________。

21.已知非金属单质硫(S)是淡黄色固体粉末,难溶于水。为了验证氯元素的非金属性比硫元素的非金属性强,某化学实验小组设计了如下实验,请回答下列问题:

(1)请写出A装置中发生反应的化学方程式___________。

(2)饱和食盐水的作用是___________。

(3)装置B中盛放的试剂是___________选填下列所给试剂的代码,反应离子方程式是___________。

A.溶液 B.溶液 C.溶液

(4)还有哪些事实能够说明氯元素的非金属性比硫元素的非金属性强___________填编号

①比稳定

②氧化性比强

③酸性比强

④酸性比强

⑤氯原子最外层有7个电子,硫原子最外层有6个电子

⑥铁与反应生成,而硫与铁反应生成FeS

22.请根据表格中提供的甲、乙、丙、丁四种元素的相关信息完成下列问题:

元素 甲 乙 丙 丁

原子序数 11 ③

元素符号 ② S

原子结构示意图 ①

元素周期表中的位置 第三周期第ⅢA族 ④

(1)填写表格中各序号所对应的空白:①_______、②_______、③_______、④_______。

(2)甲、乙、丙、丁四种元素中,离子半径最大的是_______(填离子符号),丙元素的最高正价为_______价。

(3)最高价氧化物对应水化物的碱性:甲_______乙(填“>”或“<”),简单气态氢化物的稳定性:丙_______丁(填“>”或“<”)。

(4)元素乙的单质能与元素甲的最高价氧化物对应水化物反应,请写出反应方程式_______;元素乙的最高价氧化物对应水化物能与元素丁的最高价氧化物对应水化物反应写出上述反应的离子方程式:_______。

(5)丁单质通入冷的消石灰中可制得漂白粉,写出该反应的化学方程式:_______。

(北京)股份有限公司

(北京)股份有限公司

参考答案:

1.D

A.镁和铝为易导电的银白色金属,钡与镁同主族、铊与铝同主族,同主族元素从上到下,元素的金属性逐渐增大,金属性钡强于镁、铊强于铝,则钡和铊是易导电的银白色金属,故A正确;

B. 同主族元素从上到下,元素的金属性逐渐增大,钙和钡同主族,钙能与冷水反应生成氢气,金属性钡强于钙,则钡能与水常温下反应生成氢气,故B正确;

C. 同主族元素从上到下,元素的金属性逐渐增大,金属性越强对应离子的氧化性越弱,则Tl3+的氧化能力比Al3+弱,故C正确;

D. 同主族从上到下,元素的金属性增强,金属性铊强于铝,氢氧化铝是两性氢氧化物,则Tl(OH)3是碱,不是两性氢氧化物,故D错误;

故选D。

2.C

A.氯化银和氨水反应生成 ,氯化银可以用氨水溶解,故A正确;

B.金属铜长时间在空气中会与二氧化碳、氧气和水作用而生成 ,故B正确;

C.钾熔点比钠低,Na能从熔融KCl中置换出K,故C错误;

D.可用H2还原SiCl4生成Si和氯化氢,故D正确;

选C。

3.C

A、B、C、D、E五种主族元素原子序数逐渐增大,且均不超过18,其中A与C、B与E分别为同族元素。B原子最外层电子数是次外层的3倍,则B有2个电子层,最外层有6个电子,则B为氧元素,B与E分别为同族元素,则E为硫元素;原子半径A<B<E<D<C,则C、D与E为同周期元素,C、D的核外电子数之和与B、E核外电子数之和相等为24,所以C为钠元素,D为铝元素;A与C为同族元素,则A为氢元素;

A.A为氢元素,E为硫元素,二者形成的化合物为H2S,为共价化合物,故A错误;

B.D为铝元素,E为硫元素,二者形成的离子核外电子排布相同,核电荷数越大离子半径越小,即D>E,故B错误;

C.C为钠元素,D为铝元素,金属性Na>Al,所以最高价氧化物对应水化物的碱性C>D,故C正确;

D.B为氧元素,E为硫元素,非金属性O>S,气态氢化物的稳定性B>E,故D错误;

故答案为C。

4.C

①金属铝既能和酸之间反应又能和碱之间反应,不能盛放酸性或碱性食品,也不能长期盛放腌制食品,里面有氯化钠溶液,会形成原电池而使铝溶解,故①错误;

②共享单车的使用,减少能源的利用,则有利于节能环保,故②正确;

③硫酸是电解质溶液,氢氧化铁胶体遇到硫酸,胶体发生聚沉,生成氢氧化铁沉淀;再滴加硫酸,氢氧化铁沉淀与硫酸反应生成硫酸铁,故③正确;

④明矾水解生成氢氧化铝胶体,胶体具有吸附性而吸附水中的杂质,所以能净水,“84”消毒液中含有次氯酸盐,具有强氧化性,能杀菌消毒,所以明矾净水的原理和“84”消毒液消毒的原理不同,故④错误;

⑤太阳能电池板的主要材料是晶体硅,故⑤错误;

⑥维生素C具有还原性,能被铁离子还原为亚铁离子,所以维生素C可以防止Fe2+被氧化,补铁剂与维生素C共同服用可提高补铁效果,故⑥正确;

故答案选C。

5.C

短周期元素X、Y是元素周期表中第ⅦA族的两种元素。X原子的电子层数比Y原子的电子层数少,可推知X为F元素、Y为Cl元素。

A.HF属于弱酸,HCl属于强酸,HF的酸性比HCl的弱,故A正确;

B.非金属性F>Cl,故氢化物稳定性:HF>HCl,故B正确;

C.氟气与水发生反应,不能置换出氯气,故C错误;

D.同主族自上而下非金属性减弱,故非金属性F>Cl,故D正确;

故选:C。

6.B

由5种元素组成的某结晶化合物X常用作净水剂,X可能为明矾KAl(SO4)212H2O,K与H、O与S同主族,H与O能形成H2O、H2O2,符合题意,故M、N、R、Q、Z分别为H、O、Al、S、K。

A.综上分析,X为KAl(SO4)212H2O,分子中既含钾离子、铝离子与硫酸根离子的离子键又含硫原子与氧原子、氢原子与氧原子的共价键,A正确;

B.离子电子层数越多半径越大,层数相同时,核电荷数越大半径越小,则N、R、Q、Z对应的离子半径由小到大的是S2->K+>O2->Al3+,应为Q Z N R,B错误;

C.N与Z形成化合物K2O、K2O2与水反应生成KOH,Q与Z形成的化合物为K2S,易水解使溶液均呈碱性,C正确;

D. R、Q、Z的最高价氧化物的水化物分别为氢氧化铝、硫酸、氢氧化钾,氢氧化铝具有两性,能与强酸、强碱反应,故硫酸与氢氧化钾均能和氢氧化铝反应,D正确;

答案选B。

7.D

由于Na的焰色反应呈黄色,而钾的焰色反应呈紫色,黄色很容易掩盖紫色,故进行钾的焰色反应时需透过蓝色钴玻璃进行观察以滤去黄色的光,即用铂丝做焰色反应实验时,若焰色呈黄色,说明待测物质中一定含有钠元素,但不能确定是否含钾元素,需透过蓝色钴玻璃进行观察,是否观察到紫色才可确定是否含钾,故答案为:D。

8.D

A.和所带电荷数一样,且的电子数比硝酸根离子的电子数多10,所以R的质子数为7+10=17,R为Cl,R电子层数为3,N的电子层数为2,电子层数不同,故A错误;

B.R是Cl,最外层电子数是7个,N的最外层电子数是5个,R与N原子最外层电子数不相同,故B错误;

C.R与N的简单负离子分别是Cl-、N3-,二者所带的电荷数不相同,故C错误;

D.和均带1个负电荷,且氧元素化合价均是-2价,所以R、N元素的化合价均为+5,故D正确;

故选D。

9.C

①氯气与氢气化合比硫与氢气化合要容易进行,说明氯的非金属性较强,故①正确;

②比稳定,说明非金属性:Cl>S,故②正确;

③比较非金属性强弱,应用最高价氧化物对应的水化物的酸性,而不能用氢化物的酸性比较,故③错误;

④常温下,氯气是气态而硫是固态,属于物理性质,不能用于比较化学性质,故④错误;

⑤元素的非金属性越强,对应的单质的氧化性越强,能被氧化生成硫,可说明氯的非金属性比硫强,故⑤正确;

⑥分子中氯显-1价,说明元素易得到电子,非金属性较强,故⑥正确;

⑦的氧化性比稀的氧化性强,不能说明氯与硫的非金属性强弱,不是最高价氧化物对应的水化物,故⑦错误;

⑧与反应生成,与反应生成,说明氯气的氧化性较强,则氯元素的非金属性较强,故⑧正确;

答案选C。

10.C

根据原子结构示意,有3个电子层,位于第三周期,最外层电子数为3,位于第ⅢA族,所以该元素在周期表中位置为第3周期第ⅢA族,故选C。

11.C

X、Y、Z、W均为短周期主族元素,Z的最外层电子数是其电子层数的3倍,说明Z为O,Y为N,X为C,W为Al。

A.根据同电子层结构核多径小原则,简单离子半径:,故A正确;

B.仅由X与Z形成的化合物中只存在共价键,如二氧化碳或一氧化碳都只有共价键,故B正确;

C.水中存在分子间氢键,因此最简单氢化物的沸点:,故C错误;

D.N的最高价氧化物对应水化物是强酸,O没有最高价氧化物对应水化物,因此最高价氧化物对应水化物的酸性:,故D正确。

综上所述,答案为C。

12.C

A.非金属性Cl>Br>I,则酸性:HClO4>HBrO4>HIO4,故A正确;

B.同周期主族元素从左向右原子半径减小,则原子半径:Na>Al>S>Cl,故B正确;

C.同周期主族元素从左向右非金属性增强,同主族从上到下非金属性减弱,且最高价含氧的酸性越强、对应非金属性越强,则非金属性:O>Cl>S>C,故C错误;

D.非金属性F>Cl>Br>I,则稳定性:HF>HCl>HBr>HI,故D正确;

故选:C。

13. C SiO2+2NaOH= Na2SiO3+H2O 褪色 HClO CO Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O 除去FeCl3

(1)A.只滴加KSCN溶液,根据溶液是否显红色,能检验出溶液中是否含有Fe3+,无法验证Fe2+存在,故A错误;B. 先滴加氯水,氯气将Fe2+氧化成Fe3+,即使原溶液不含Fe3+,滴加KSCN溶液后也显红色,无法证明原溶液是否含有Fe3+,故B错误;C. KSCN与Fe3+作用使溶液显红色,与Fe2+作用无此现象,先滴加KSCN溶液,不显红色,说明原溶液不含有Fe3+,再滴加氯水后显红色,说明滴加氯水后溶液中有Fe3+,证明原溶液含有Fe2+,故C正确;D.先加入铁粉,铁粉与铁离子反应生成亚铁离子,无法检验原溶液中是否含有亚铁离子,故D错误;

故答案为:C。

(2)玻璃中的SiO2会和NaOH反应生成有粘性的Na2SiO3,会粘住瓶塞,反应方程式为:SiO2+2NaOH= Na2SiO3+H2O;故答案为:SiO2+2NaOH= Na2SiO3+H2O。

(3)氯气无漂白性,氯气与水反应生成的次氯酸具有漂白性,所以干燥的有色布条无现象,湿润的有色布条褪色,次氯酸的化学式为:HClO;故答案为:褪色;HClO。

(4)①氯化炉中加入的物质有铝土矿、氯气和C,冷却器中出来的气体有CO和未反应的氯气,说明氯化器发生的反应中生成CO,根据元素守恒知,还生成氯化物,则Al2O3、Cl2和C反应的化学方程式为:,碳元素的化合价升高生成CO,则CO是氧化产物 。故答案为: CO。

②氯气和NaOH溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,反应的离子方程式为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;故答案为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O 。

③升华器中主要含有AlCl3和FeCl3,需加入少量Al,发生置换反应生成氯化铝和Fe,从而得到较纯净的氯化铝,则加入Al的目的是除去FeCl3,故答案为:除去FeCl3。

14.(1)D

(2) 氢氟酸

(3)不能,该反应中C是还原剂,不体现氧化性

(4)将混合物溶于足量的稀盐酸,待固体不再溶解时,过滤,洗涤并干燥所得固体

【解析】(1)

陶瓷、玻璃、水泥的主要成分均是硅酸盐,而生石灰是CaO,不属于硅酸盐,故选D;

(2)

光导纤维的成分二氧化硅能与碱反应,故离子方程式为; HF能与氧化硅反应,故用氢氟酸雕刻玻璃;

(3)

不能说明氧化性的强弱,因为该反应中C作还原剂,不体现氧化性;

(4)

分离Si. Al的混合固体中的Si,先将混合物溶于足量的稀盐酸,待固体不再溶解时,过滤,洗涤并干燥所得固体,故答案为:将混合物溶于足量的稀盐酸,待固体不再溶解时,过滤,洗涤并干燥所得固体。

15. 4 2,1 2 I A族 8 10 2,8 18 22 3 0

的核电荷数为3、中子数为7—3=4,电子排布为2,1,位于元素周期表第二周期I A族;的核电荷数为8、中子数为18—8=10,电子排布为2,8,位于元素周期表第二周期VI A族;的核电荷数为18、中子数为40—18=22,电子排布为2,8,8,位于元素周期表第二三周期0族,故答案为:4;2,1;2;I A族;8;10;2,8;18;22;3;0。

16.(1) ③④⑤ ②⑥ ①

(2)

(3)①>⑤>③>②>④

(4)

(5)

【解析】(1)

①液氯是液态的氯气,故和氯气是同一种物质;②、和是同一种元素的不同原子,故互为同位素;③金刚石与“足球烯”是同种元素的不同单质,故互为同素异形体;④白磷和红磷是同种元素的不同单质,故互为同素异形体;⑤与是同种元素的不同单质,故互为同素异形体;⑥D与T是同一种元素的不同原子,故互为同位素;综上所述,互为同素异形体的有③④⑤,属于同位素的有②⑥,属于同一种物质的有①,故答案为:③④⑤;②⑥;①。

(2)

某元素R与氢形成的气态氢化物的化学式为,可知其最低负价为-3价,其最高正价为+5价,其最高价氧化物的化学式为,故答案为:。

(3)

①水的物质的量为=1mol,所含原子的物质的量为1mol3=3mol;②个分子的物质的量为0.5mol,所含原子的物质的量为0.5mol=1mol;③气体的物质的量为=0.5mol,所含原子的物质的量为0.5mol3=1.5mol;④所含原子的物质的量为0.2mol4=0.8mol;⑤所含原子的物质的量为2mol1=2mol,所含原子的物质的量越大,原子数目越大,则所含原子个数从大到小的顺序为①>⑤>③>②>④,故答案为:①>⑤>③>②>④。

(4)

Cl-具有还原性,ClO-具有氧化性,在酸性条件下,Cl-与ClO-发生氧化还原反应生成氯气和水,离子方程式为:,故答案为:。

(5)

过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,化学方程式为,由方程式可知,生成物中的氧原子全部来自于,2mol与足量的反应生成1molO2,故等物质的量的分别与足量的、反应生成氧气的物质的量相等,则质量之比为1:1,故答案为:;。

17.(1) OH-+H+=H2O、Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓、Al3++3OH-=Al(OH)3↓、Al(OH)3+OH-=+2H2O 0.06 440

(2)400

(3)0.5≤a<1

【解析】(1)

①O点到V1点说明为H2SO4和NaOH反应。离子方程式为:OH-+H+=H2O,V1是开始生成沉淀,离子方程式为:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,Al3++3OH-=Al(OH)3↓,然后沉淀减少,是由于Al(OH)3+OH-=+2H2O,故在滴加NaOH溶液过程中有关反应的离子方程式为OH-+H+=H2O、Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓、Al3++3OH-=Al(OH)3↓、Al(OH)3+OH-=+2H2O,故答案为:OH-+H+=H2O、Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓、Al3++3OH-=Al(OH)3↓、Al(OH)3+OH-=+2H2O;

②当V1=160mL时,此时溶液是MgSO4、Al2(SO4)3和Na2SO4混合液,

由Na+离子守恒可知,n(Na2SO4)=n(Na+)=n(NaOH)=×0.16L×1mol/L=0.08mol,设MgSO4为xmol,Al2(SO4)3为ymol,则:根据Mg原子、Al原子守恒有:x+2y=0.1,根据离子守恒有:x+3y=0.2-0.08,联立方程解得:x=0.06、y=0.02,所以金属粉末中n(Mg)=0.06mol,n(Al)=2y=2×0.02mol=0.04mol,滴加NaOH溶液到体积V2时时,溶液是Na2SO4和NaAlO2混合液,根据SO42-离子、Na+离子和Al原子守恒有:n(NaOH)=2n(Na2SO4)+n(NaAlO2)=2n(H2SO4)+n(Al)=2×0.1L×2mol/L×+0.04mol=0.44mol,所以,V2==0.44L=440mL,故答案为:0.06;440;

(2)

当溶液中Mg2+、Al3+恰好沉淀完全时,此时,溶液是Na2SO4溶液,根据离子和Na+离子守恒有:n(Na+)=2n(Na2SO4)=2(H2SO4)=2×0.1L×2mol/L=0.4mol,所以,V(NaOH)==0.4L=400mL,故答案为:400;

(3)

若混合物仍为0.1mol,其中镁的物质的量分数为a,用100mL 2mol L-1硫酸溶解后,再加入450mL 1mol L-1氢氧化钠溶液,所得溶液无Al(OH)3沉淀,证明生成的氢氧化铝全部和氢氧化钠反应,由上述分析知:v1=400ml,再加入50mL 1mol L-1氢氧化钠溶液,所得Al(OH)3沉淀完全溶于氢氧化钠生成偏铝酸钠,Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,Al(OH)3最大取值0.05mol,即0<n(Al)≤0.05mol,n(Mg)+n(Al)=0.1mol,则0.5≤n(Mg)<1,故答案为:0.5≤a<1;

18.

n值 n= n= <n<1 <n< 0<n<

残留固体及 物质的量 Si mol SiC mol Si mol SiO2 mol Si(4n-1)mol SiC(1-3n)mol SiC nmol C(1-4n)mol

根据反应SiO2+2CSi+2CO↑,Si+CSiC可得:SiO2+3CSiC+2CO↑;

①当n=时,二氧化硅与C恰好反应生成一氧化碳和单质硅,残留的固体为Si,其物质的量为mol;

②当n=时,二氧化硅与C恰好反应生成SiC,残留的固体为SiC,物质的量为mol;

③当<n<1时,二氧化硅过量,反应后的固体为SiO2和Si的混合物,根据反应SiO2+2CSi+2CO↑,C完全反应,则生成Si的物质的量为:n(Si)=n(C)=×(1-n)mol=mol,剩余的二氧化硅为:n-mol=mol;

④当<n<时,二氧化硅与碳完全反应生成Si和SiC,设生成Si为ymol,则生成SiC为:nmol-ymol,根据C的物质的量关系可得:2ymol+3(nmol-ymol)=(1-n)mol,解得:y=(4n-1)mol,即Si的物质的量为(4n-1)mol,则SiC的物质的量为:nmol-(4n-1)mol=(1-3n)mol;

⑤当0<n<时,则反应后C有剩余,残留固体为SiC和C,二氧化硅完全反应,则残留固体中含有SiC的物质的量为:nmol,根据反应SiO2+3CSiC+2CO↑,剩余C的物质的量为:(1-n)mol-3nmol=(1-4n)mol,故答案为:

n值 n= n= <n<1 <n< 0<n<

残留固体及物质的量 Simol SiCmol Si mol SiO2 mol Si(4n-1)molSiC(1-3n)mol SiC nmolC(1-4n)mol

19. 红 Mg+ 2H2O Mg (OH)2 + H2↑ 快 镁 2Al+ 6HCl=2AlCl3+ 3H2↑ 钠>镁>铝 氢氧化钠>氢氧化镁>氢氧化铝 减弱 HClO4 增强 增强 金属性 非金属性

根据同一周期从左到右,元素的金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强,结合实验现象分析解答。

(一) 探究钠、镁、铝金属性强弱:

镁与水的实验:加热前,镁条表面附着了少量无色气泡,加热至沸腾后,有较多的无色气泡冒出,是镁与热水反应生成了氢氧化镁和氢气,因此滴加酚酞溶液变为红色,说明镁与冷水几乎不反应,能与热水反应,反应的化学方程式为Mg+ 2H2O Mg (OH)2 + H2↑;

镁、铝与稀盐酸的实验:两支试管内都有无色气泡冒出,但镁的金属性比铝强,放镁的试管中逸出气体的速率较快,两种金属中镁更容易置换出酸中的氢,反应的化学方程式分别为: 2Al+ 6HCl=2AlCl3+ 3H2↑;Mg+2HCl=MgCl2+H2↑;

结论:钠、镁、铝置换出水(或酸)中的氢时,由易到难的顺序为钠>镁>铝;钠、镁、铝的最高价氧化物对应的水化物的碱性由强到弱的顺序为氢氧化钠>氢氧化镁>氢氧化铝;

钠、镁、铝的金属性逐渐减弱;

故答案为:红;Mg+ 2H2O Mg (OH)2 + H2↑;快;镁;2Al+ 6HCl=2AlCl3+ 3H2↑;钠>镁>铝;氢氧化钠>氢氧化镁>氢氧化铝;减弱;

(二) 探究Si、P、S、Cl的非金属性的强弱:

Cl元素的最高价氧化物的水化物为HClO4;Si、P、S、Cl与氢气反应由难到易的顺序为Si、P、S、Cl,说明非金属性依次增强,最高价氧化物的水化物是酸性依次增强,故答案为:HClO4;增强;增强;

(三)同周期元素性质递变规律: 。同一周期从左到右,元素的金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强,故答案为:金属性;非金属性。

20. 第四周期第ⅦA族 2Br-+Cl2=Br2+2Cl- 溶液分层,上层几乎无色,下层呈紫红色 氯气通入少(适)量 bd ① ⑤ CO2+H2O+=H2SiO3↓+

Ⅱ.实验为验证N、C、Si的非金属性强弱,应利用其最高价氧化物对应水化物的酸性强弱比较,装置A应盛的漏斗中应盛放稀硝酸,烧瓶中应盛放碳酸钙,装置B用于除去CO2气体中混有的少量杂质,应盛放饱和碳酸氢钠溶液,装置C应盛放硅酸钠溶液,据此答题。

Ⅰ.(1)Br为第35号元素,位于元素周期表的第四周期第ⅦA族;

(2)向长颈漏斗中通入氯气,氯气与溴化钠反应生成氯化钠和溴,反应的离子方程式为2Br-+Cl2=Br2+2Cl-;

(3)A中充分反应后,反应生成的Br2可以在是试管中与试管中的KI溶液反应,反应生成是I2溶于CCl4中实现萃取的过程,该过程的现象为溶液分层,上层几乎无色,下层呈紫红色;

(4)为保证氯气只与Br-反应而不溶于溴水中,应保证氯气通入适量;

(5)a.单质的熔沸点不能判断元素的非金属性强弱,a正确;

b.HCl、HBr、HI的稳定性逐渐减弱,说明Cl、Br、I的单质与氢气化合的反应逐渐变难,Cl、Br、I越来越不容易得到电子,非金属性逐渐减弱,b正确;

c.无机无氧酸的酸性不能判断元素的非金属性强弱,c错误;

d.Cl-、Br-、I-的还原性逐渐增强,说明Cl-、Br-、I-的失电子能力逐渐增强,非金属性逐渐减弱,d正确;

故答案选bd;

Ⅱ.(6)根据分析,分液漏斗中应盛放的试剂为稀硝酸,填①;装置B中应盛放饱和碳酸氢钠溶液,填⑤;

(7)C中发生的反应为CO2与硅酸钠的反应,反应的化学方程式为CO2+H2O+=H2SiO3↓+。

21. 浓) 除去中混有的HCl气体 A ①③⑥

本实验的实验目的为验证氯元素的非金属性比硫元素的非金属性强,其中A装置为制取氯气的装置,B装置为验证装置,C为尾气处理装置,据此结合元素及其化合物的相关性质解答问题。

(1)A装置为制取氯气的装置,实验室常用浓盐酸与二氧化锰混合加热制取氯气,反应的化学方程式为浓);

(2)浓盐酸易挥发,故制得的氯气中含有挥发的HCl气体,饱和食盐水可除去Cl2中混有的HCl气体;

(3)B装置为验证装置,可选用Na2S溶液,由于Cl2的氧化性强于S,故可以从Na2S中置换出S,发生的反应为;

(4)①非金属性越强,氢化物越稳定,比稳定,说明非金属性Cl>S,①选;

②氧化性比强不能说明非金属性Cl>S,②不选;

③非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,酸性比强,说明非金属性Cl>S,③选;

④HCl和H2S均不是Cl和S的最高价含氧酸,故酸性比强不能说明非金属性Cl>S,④不选;

⑤氯原子最外层有7个电子,硫原子最外层有6个电子不能说明非金属性Cl>S,⑤不选;

⑥铁与反应生成,而硫与铁反应生成FeS,说明氧化性:Cl2>S,则非金属性Cl>S,⑥选;

综上,答案选①③⑥。

22. Al 16 第三周期ⅦA族 Na +6 > < 2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2 Al(OH)3+3H+=Al3+ +3H2O 2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O

①甲的原子序数为11,因此甲为钠元素,核内有11个质子,核外有11个电子,其原子结构示意图为:;②乙为第三周期第ⅢA族,则乙为铝元素,原子符号为Al;③丙为硫元素,原子序数为16;④丁的原子核内有17个质子,则丁为氯元素,以此解答。

(1)由分析可知,甲为钠元素,核内有11个质子,核外有11个电子,其原子结构示意图为:;乙为铝元素,原子符号为Al;丙为硫元素,原子序数为16;丁为氯元素,在元素周期表中位于第三周期ⅦA族,故答案为:;Al;16;第三周期ⅦA族;

(2)原子的核外电子层数越多,原子半径越大,同一周期,随着原子序数的增加原子半径减小,因此原子半径最大的是Na;丙为硫元素,的最外层电子数为6,其最高正价为+6价;故答案为:Na;+6;

(3)元素的金属性越强,最高价氧化物对应水化物碱性越强,铝的金属性弱于钠,因此最高价氧化物对应水化物的碱性:甲>乙;元素的非金属性越强,简单气态氢化物的稳定性越强,非金属性:丙<丁,因此简单气态氢化物的稳定性:丙<丁;故答案为:>;<;

(4)元素甲的最高价氧化物对应水化物为NaOH,单质铝和NaOH反应的方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2;元素乙的最高价氧化物对应水化物为Al(OH)3,元素丁的最高价氧化物对应水化物为HClO4,二者反应的离子方程式为:Al(OH)3+3H+=Al3+ +3H2O;故答案为:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2;Al(OH)3+3H+=Al3+ +3H2O;

(5)丁单质为Cl2,冷的消石灰主要成分为氢氧化钙,二者反应的化学方程式为:2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;故答案为:2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O

(北京)股份有限公司

(北京)股份有限公司