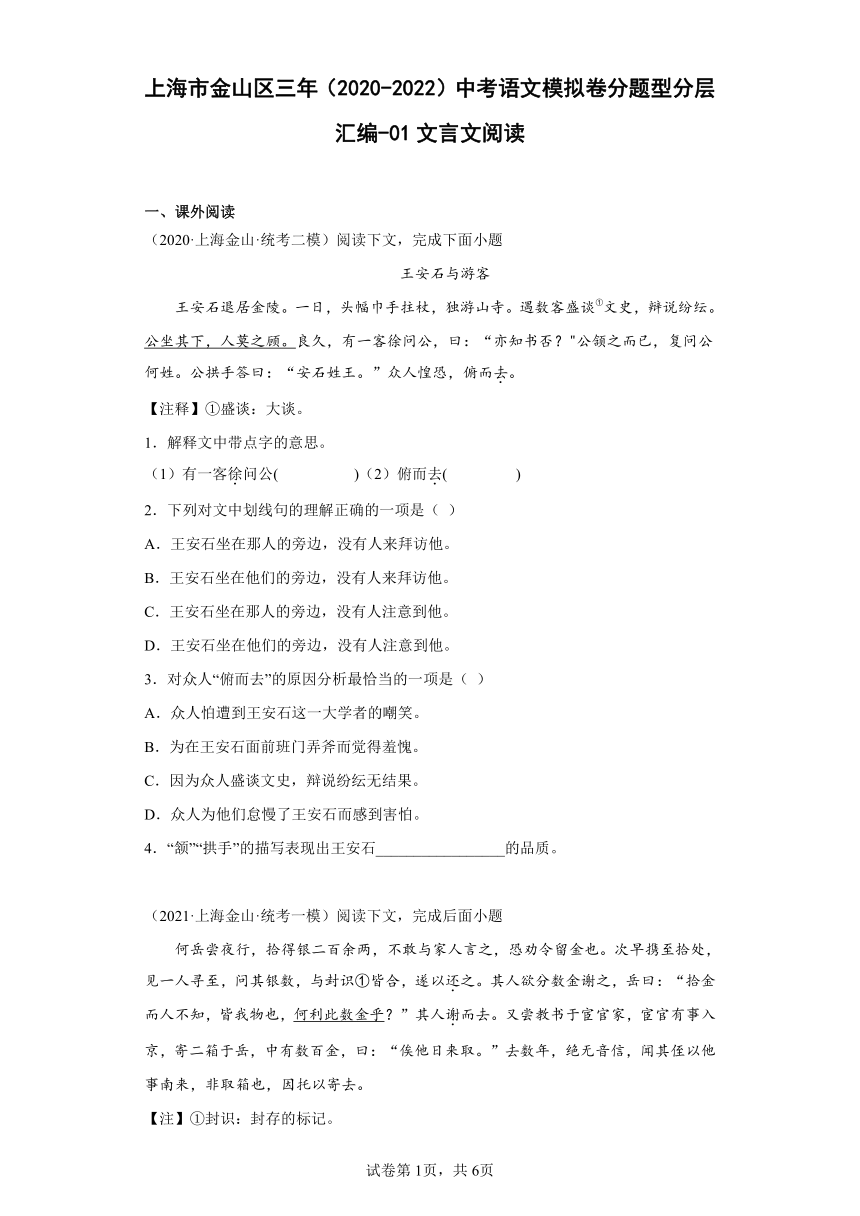

上海市金山区三年(2020-2022)中考语文模拟卷分题型分层汇编-01文言文阅读(含解析)

文档属性

| 名称 | 上海市金山区三年(2020-2022)中考语文模拟卷分题型分层汇编-01文言文阅读(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-27 20:42:28 | ||

图片预览

文档简介

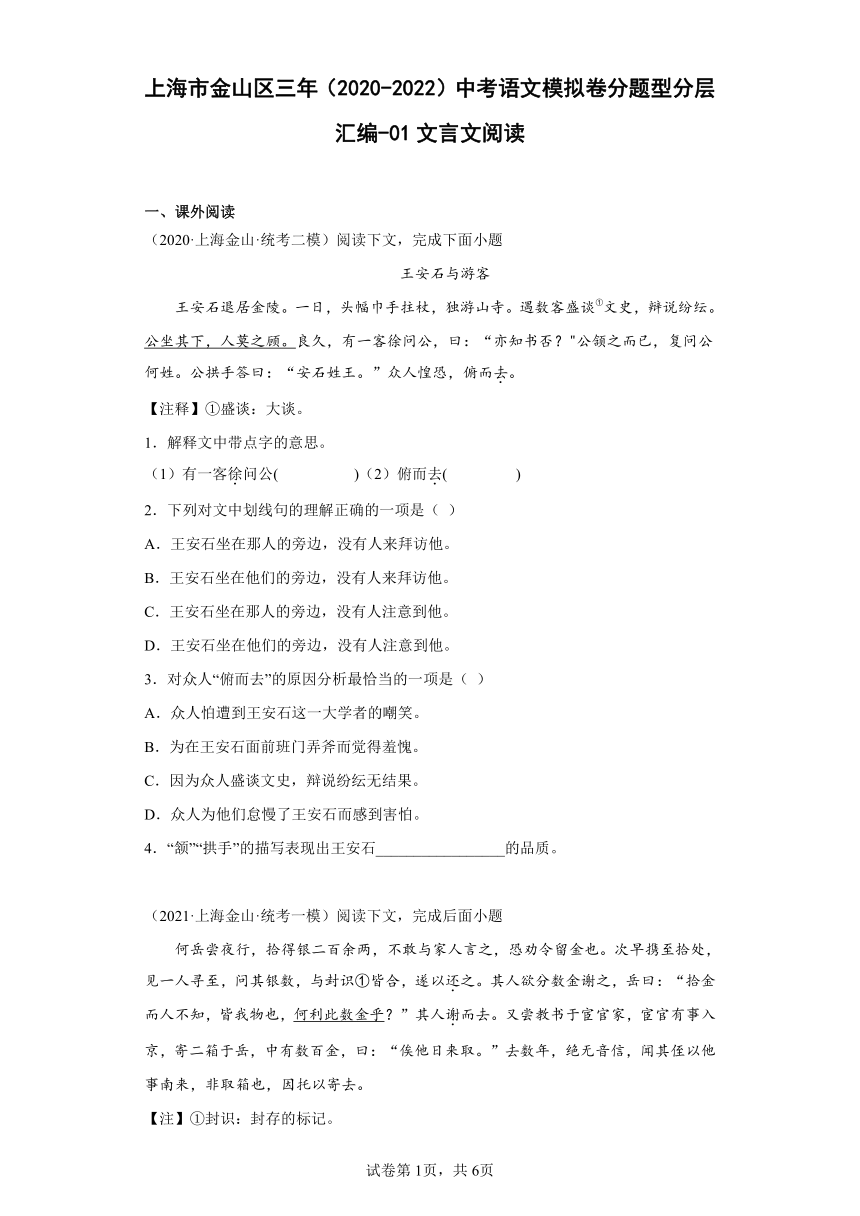

上海市金山区三年(2020-2022)中考语文模拟卷分题型分层汇编-01文言文阅读

一、课外阅读

(2020·上海金山·统考二模)阅读下文,完成下面小题

王安石与游客

王安石退居金陵。一日,头幅巾手拄杖,独游山寺。遇数客盛谈①文史,辩说纷纭。公坐其下,人莫之顾。良久,有一客徐问公,曰:“亦知书否?"公颔之而已,复问公何姓。公拱手答曰:“安石姓王。”众人惶恐,俯而去。

【注释】①盛谈:大谈。

1.解释文中带点字的意思。

(1)有一客徐问公( )(2)俯而去( )

2.下列对文中划线句的理解正确的一项是( )

A.王安石坐在那人的旁边,没有人来拜访他。

B.王安石坐在他们的旁边,没有人来拜访他。

C.王安石坐在那人的旁边,没有人注意到他。

D.王安石坐在他们的旁边,没有人注意到他。

3.对众人“俯而去”的原因分析最恰当的一项是( )

A.众人怕遭到王安石这一大学者的嘲笑。

B.为在王安石面前班门弄斧而觉得羞愧。

C.因为众人盛谈文史,辩说纷纭无结果。

D.众人为他们怠慢了王安石而感到害怕。

4.“颔”“拱手”的描写表现出王安石_________________的品质。

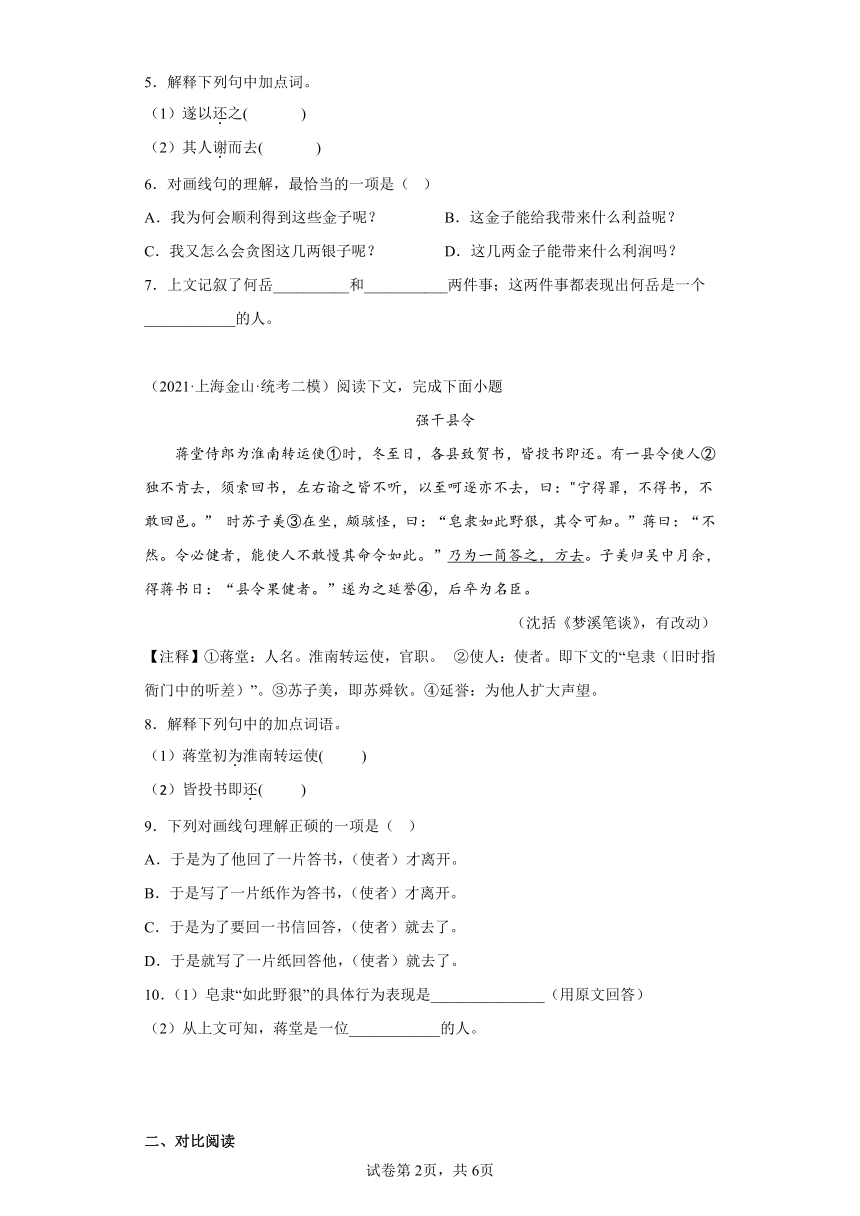

(2021·上海金山·统考一模)阅读下文,完成后面小题

何岳尝夜行,拾得银二百余两,不敢与家人言之,恐劝令留金也。次早携至拾处,见一人寻至,问其银数,与封识①皆合,遂以还之。其人欲分数金谢之,岳曰:“拾金而人不知,皆我物也,何利此数金乎?”其人谢而去。又尝教书于宦官家,宦官有事入京,寄二箱于岳,中有数百金,曰:“俟他日来取。”去数年,绝无音信,闻其侄以他事南来,非取箱也,因托以寄去。

【注】①封识:封存的标记。

5.解释下列句中加点词。

(1)遂以还之( )

(2)其人谢而去( )

6.对画线句的理解,最恰当的一项是( )

A.我为何会顺利得到这些金子呢? B.这金子能给我带来什么利益呢?

C.我又怎么会贪图这几两银子呢? D.这几两金子能带来什么利润吗?

7.上文记叙了何岳__________和___________两件事;这两件事都表现出何岳是一个____________的人。

(2021·上海金山·统考二模)阅读下文,完成下面小题

强干县令

蒋堂侍郎为淮南转运使①时,冬至日,各县致贺书,皆投书即还。有一县令使人②独不肯去,须索回书,左右谕之皆不听,以至呵逐亦不去,曰:"宁得罪,不得书,不敢回邑。” 时苏子美③在坐,颇骇怪,曰:“皂隶如此野狠,其令可知。”蒋曰:“不然。令必健者,能使人不敢慢其命令如此。”乃为一简答之,方去。子美归吴中月余,得蒋书日:“县令果健者。”遂为之延誉④,后卒为名臣。

(沈括《梦溪笔谈》,有改动)

【注释】①蒋堂:人名。淮南转运使,官职。 ②使人:使者。即下文的“皂隶(旧时指衙门中的听差)”。③苏子美,即苏舜钦。④延誉:为他人扩大声望。

8.解释下列句中的加点词语。

(1)蒋堂初为淮南转运使( )

(2)皆投书即还( )

9.下列对画线句理解正硕的一项是( )

A.于是为了他回了一片答书,(使者)才离开。

B.于是写了一片纸作为答书,(使者)才离开。

C.于是为了要回一书信回答,(使者)就去了。

D.于是就写了一片纸回答他,(使者)就去了。

10.(1)皂隶“如此野狠”的具体行为表现是_______________(用原文回答)

(2)从上文可知,蒋堂是一位____________的人。

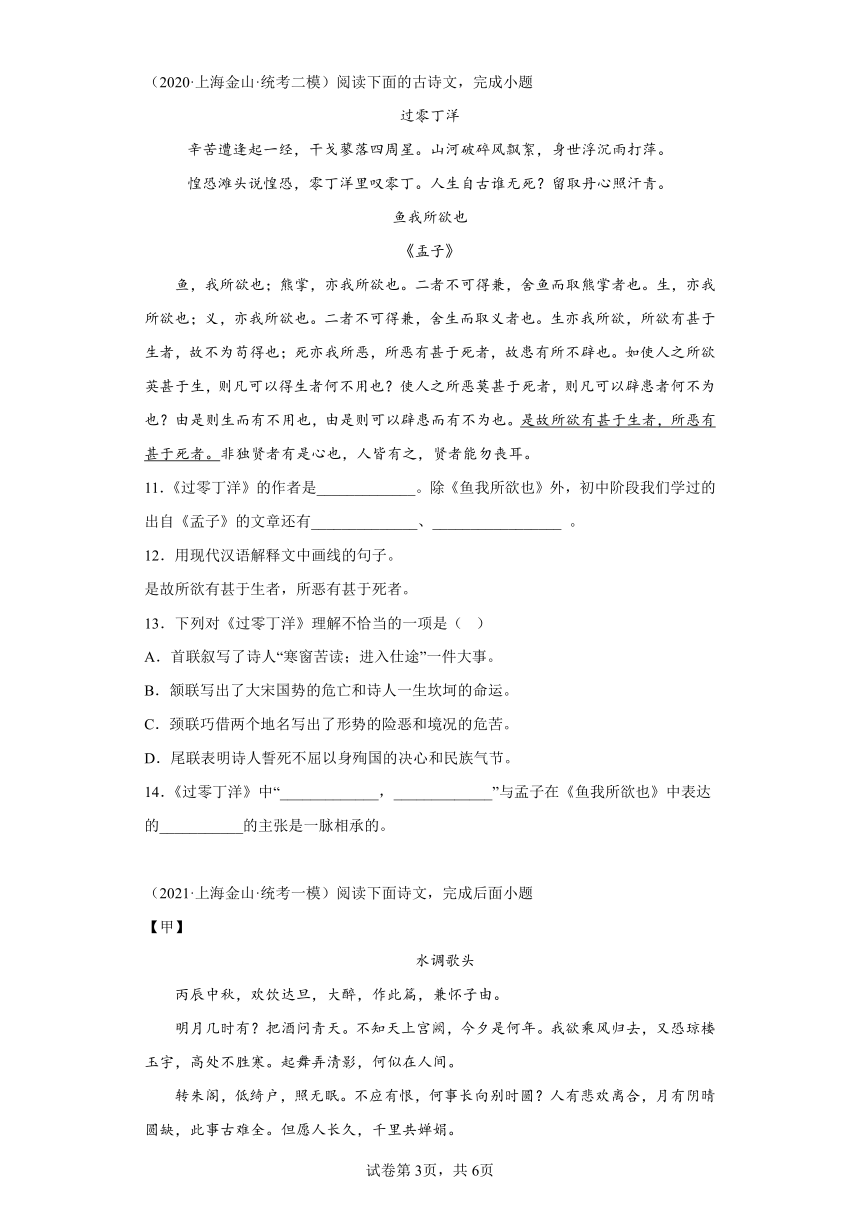

二、对比阅读

(2020·上海金山·统考二模)阅读下面的古诗文,完成小题

过零丁洋

辛苦遭逢起一经,干戈蓼落四周星。山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

鱼我所欲也

《盂子》

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲英甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

11.《过零丁洋》的作者是_____________。除《鱼我所欲也》外,初中阶段我们学过的出自《孟子》的文章还有______________、_________________ 。

12.用现代汉语解释文中画线的句子。

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

13.下列对《过零丁洋》理解不恰当的一项是( )

A.首联叙写了诗人“寒窗苦读;进入仕途”一件大事。

B.颔联写出了大宋国势的危亡和诗人一生坎坷的命运。

C.颈联巧借两个地名写出了形势的险恶和境况的危苦。

D.尾联表明诗人誓死不屈以身殉国的决心和民族气节。

14.《过零丁洋》中“_____________,_____________”与孟子在《鱼我所欲也》中表达的___________的主张是一脉相承的。

(2021·上海金山·统考一模)阅读下面诗文,完成后面小题

【甲】

水调歌头

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

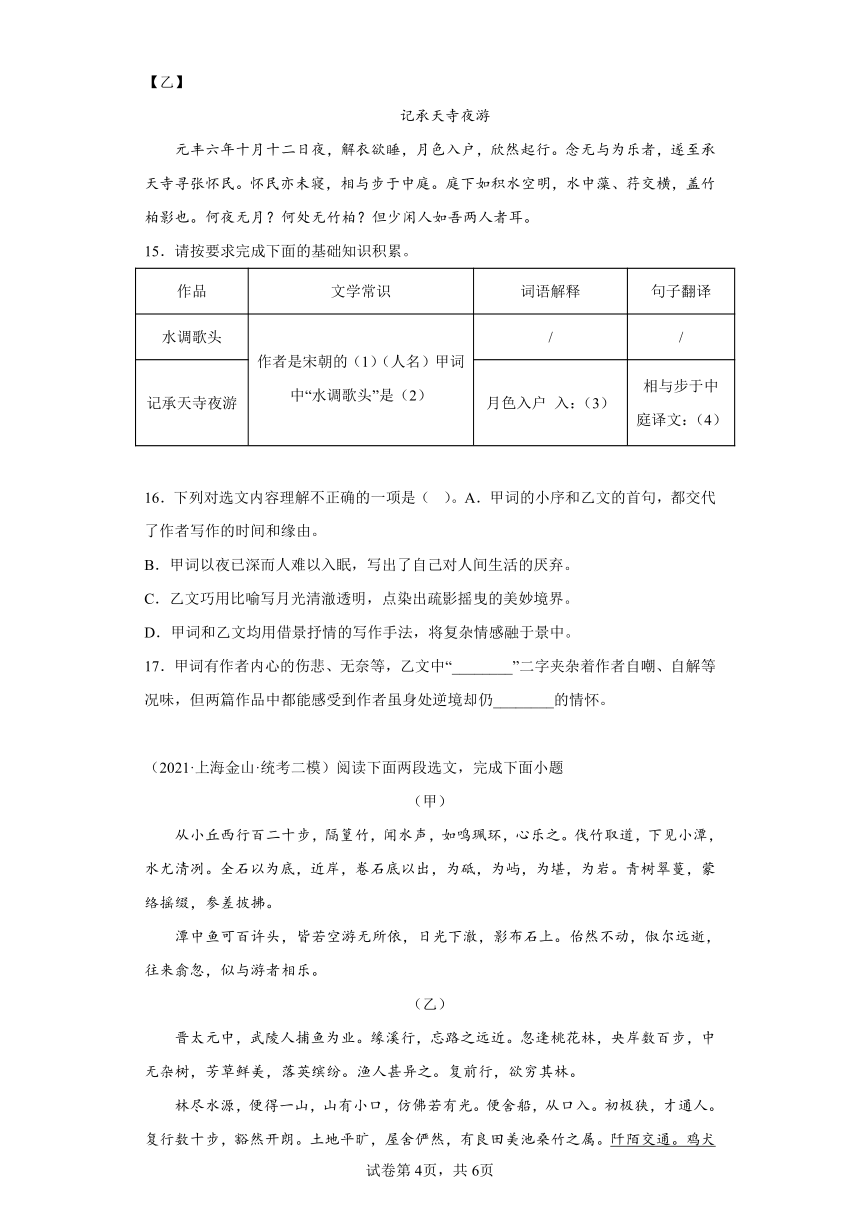

【乙】

记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

15.请按要求完成下面的基础知识积累。

作品 文学常识 词语解释 句子翻译

水调歌头 作者是宋朝的(1)(人名)甲词中“水调歌头”是(2) / /

记承天寺夜游 月色入户 入:(3) 相与步于中庭译文:(4)

16.下列对选文内容理解不正确的一项是( )。A.甲词的小序和乙文的首句,都交代了作者写作的时间和缘由。

B.甲词以夜已深而人难以入眠,写出了自己对人间生活的厌弃。

C.乙文巧用比喻写月光清澈透明,点染出疏影摇曳的美妙境界。

D.甲词和乙文均用借景抒情的写作手法,将复杂情感融于景中。

17.甲词有作者内心的伤悲、无奈等,乙文中“________”二字夹杂着作者自嘲、自解等况味,但两篇作品中都能感受到作者虽身处逆境却仍________的情怀。

(2021·上海金山·统考二模)阅读下面两段选文,完成下面小题

(甲)

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为砥,为屿,为堪,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

(乙)

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,央岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之。复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。 复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通。鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

18.甲乙两文都属于“记”,甲文的作者是______________(人名)初中阶段我们还学过乙文作者的诗歌 《_____________》。

19.用现代汉语解释下面句子

阡陌交通,鸡犬相闻。

20.甲文主要写________以及潭中游鱼;乙文主要写了渔人发现桃花源的经过以及_______。

21.下列理解不正确的一项是( )

A.甲乙两文都是以游踪为行文线索来叙写内容。

B.甲乙两文所写地点都是偏僻且无人问津之处。

C.甲乙两文都借现实生活景物来表达内心情感。

D.甲乙两文都能感受到作者对现实生活的不满。

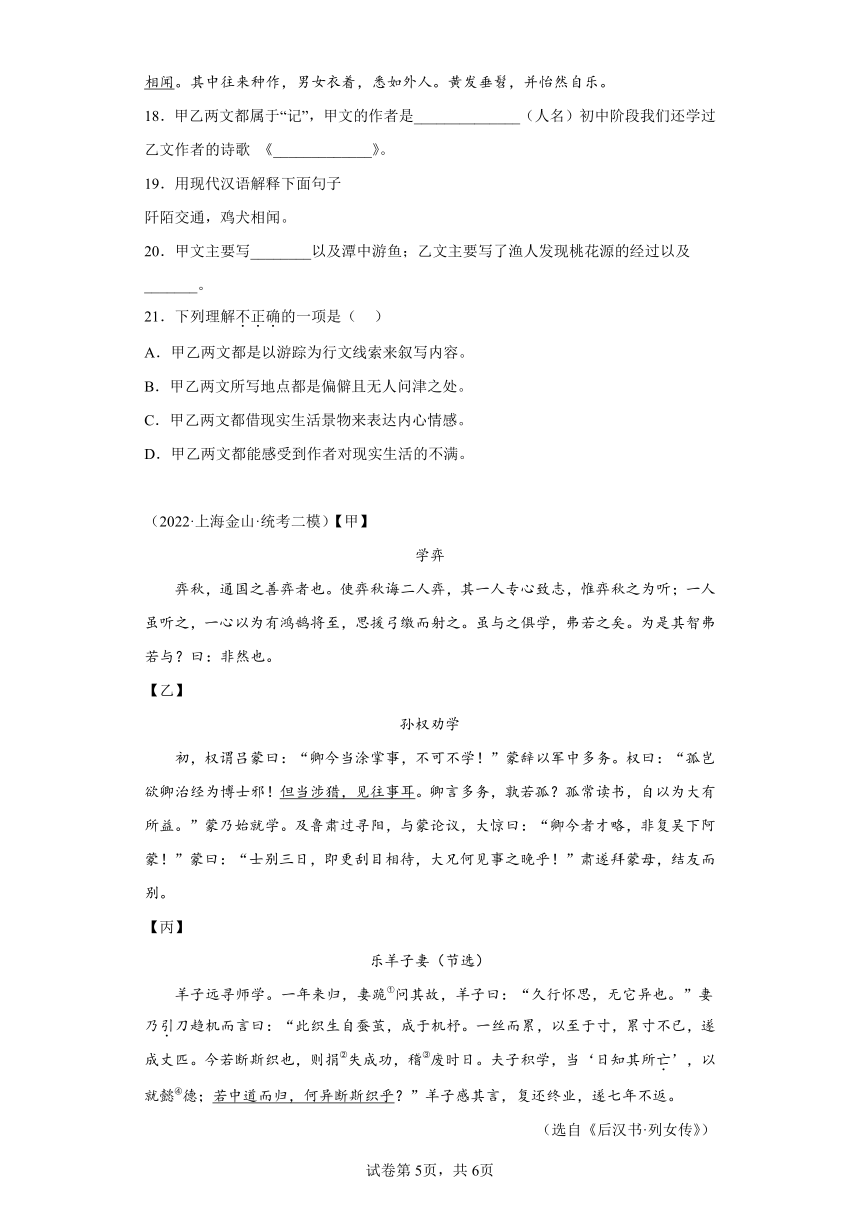

(2022·上海金山·统考二模)【甲】

学弈

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。

【乙】

孙权劝学

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

【丙】

乐羊子妻(节选)

羊子远寻师学。一年来归,妻跪①问其故,羊子曰:“久行怀思,无它异也。”妻乃引刀趋机而言曰:“此织生自蚕茧,成于机杼。一丝而累,以至于寸,累寸不已,遂成丈匹。今若断斯织也,则捐②失成功,稽③废时日。夫子积学,当‘日知其所亡’,以就懿④德;若中道而归,何异断斯织乎?”羊子感其言,复还终业,遂七年不返。

(选自《后汉书·列女传》)

【注释】①跪:古人席地而坐,跪时腰伸直,示敬之意。②捐:丢弃,舍弃。③稽:迟延。④懿:美好(多指德行)。

22.【甲】文选自(1)_____,【乙】文选自(2)_____。

A.《吕氏春秋》 B.《孟子》 C.《战国策》 D.《列子》 E.《资治通鉴》

23.解释下列加点的词语。

(1)妻乃引刀趋机而言曰( ) (2)当“日知其所亡”( )

24.(1)用现代汉语翻译下面的句子。

但当涉猎,见往事耳。

(2)下列对【丙】文画线句意思理解正确的一项是

A.如果中途就回来了,那和割断这(正在纺织的)布匹没有什么不同吗?

B.你中途就回去了,那和割断这(正在纺织的)布匹没有什么不同吗?

C.你中途就回去了,那和割断这(正在纺织的)布匹有什么不同呢?

D.如果中途就回来了,那和割断这(正在纺织的)布匹有什么不同呢?

25.下列对选文的理解不正确的一项是

A.【甲】文首句对“弈秋”的介绍告诉我们名师对于学习的重要性。

B.【乙】文中鲁肃“惊曰”的表现从侧面写出孙权劝学的成效明显。

C.【丙】文节选文字通过一则小故事赞扬了乐羊子妻的才识与智慧。

D.【乙】【丙】两文都通过被劝对象的变化来表现“劝”的成效。

26.以上选文都与“学习”有关,【甲】文用二人学弈的小故事告诉我们(1)______的道理;【乙】文用孙权劝吕蒙学习的小故事告诉我们(2)______的道理;而【丙】文用乐羊子妻规劝其丈夫的小故事告诉我们(3)______的道理。

27.从孙权、乐羊子妻二人身上,你学到了哪些劝说的艺术?请结合内容分别作简要分析。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1. (1)慢慢地 (2)离开 2.D 3.B 4.谦逊,低调

【解析】1.此题考查文言词语的意思。做题时要疏通文意,根据具体语境确定词义。

(1)句意:有一个游客慢慢地问他。徐:慢慢地。

(2)句意:低着头离开。去:离开。

2.此题考查对文言句子的翻译能力。在翻译句子时首先要注意重点的实词、虚词、通假字、古今异义词和词类活用的情况,先按照原句子的顺序翻译,然后再按照现代汉语的习惯进行语序调整。划线句的重点词有:“其”是代词,指他们;“顾”意思是“看,注意”;“人莫之顾”是宾语前置句,翻译时调整为“人莫顾之”。故正确选D。

3.此题考查对文章内容的理解。文章结尾“众人惶恐,俯而去”的原因,联系上文,“数客盛谈文史,辩说纷纭”“公坐其下,人莫之顾”等句子可以看出,是众人在王安石面前畅谈文史,班门弄斧而感到惶恐和羞愧。故选B。

4.

此题考查对文中人物形象的分析。文中“数客盛谈文史,辩说纷纭”“公坐其下,人莫之顾”,面对对方的询问“亦知书否”,王安石也只是“颔之而已”,当对方询问姓名,王安石还很有礼节的“拱手”,这些都体现了他的谦虚,丝毫不因为自己的学识而招摇、炫耀。据此理解作答。

【点睛】译文:王安石退居到金陵。一天,他头裹一块布,拄着手杖,独自游览山寺,遇见几个人在那里高谈文史,议论纷纷。王安石坐在他们旁边,没人注意到他。不久,有一个游客慢慢地问他:“你也识字?”王安石只是点头。那个游客再问他姓名,王安石拱拱手回 答说:“我姓王,名安石。”那群人惶恐,惭愧地低着头离开。

5. 归还、交还 道谢 6.C 7. 拾金归还不收酬金 寄金数年毫不动心 不为金钱所动(或不贪图钱财或做事光明磊落)

【解析】5.本题考查文言实词。

(1)遂以还之:于是就还给了那个人。还,归还,交还。

(2)其人谢而去:那个人感谢了他就走了。谢,道谢。

6.本题考查文言翻译。要求:关注重点词语的翻译。注意:何,怎么。利,贪图,形容词作动词用。此,这。数金,几两银子。乎,呢。故选C。

7.本题考查内容概括和人物形象。

(1)结合“其人欲分数金谢之,岳曰:‘拾金而人不知,皆我物也,何利此数金乎?’”可知,何岳不仅拾金不昧,而且不收取报酬,可概括为:何岳拾金归还不收酬金。

(2)结合“宦官有事入京,寄二箱于岳,中有数百金,曰:‘俟他日来取。’去数年,绝无音信,闻其侄以他事南来,非取箱也,因托以寄去”可知,面对被寄存的金子,多年无人问津,何岳不贪图,并且主动送回,可概括:何岳寄金数年毫不动心。

(3)无论是拾金归还不收酬金,还是寄金数年毫不动心,都表现了何岳面对金钱时毫不动心的品格,不贪图金钱,为人光明磊落。

【点睛】译文:何岳曾晚上出行,拾到二百多两银子,但是他不敢告诉家里人,因为害怕家人会劝他把银子留下。第二天早晨他带着银子回到拾银的地方,看见一个人回来寻找。问他银子的数目,与拾到的银子数目和标识都相同,于是就还给了那个人。那人为感谢他,想给他一些银子,何岳就说:“我拾到金子别人也不知道,要是想要的话就全都是我的了,又怎么会贪图你给我的这些呢?”那个人感谢了他就走了。何岳曾在当官的人家教书,那个当官的人有事情要去京城,把两个箱子交给何岳寄放,箱子里面有几百两银子。告诉何岳说:“等到有机会的时候再来取回。”他一离开就是几年,没有任何消息。何岳听说他的侄子有别的事到南方来,不是来取箱子的,于是托人把箱子交给他的侄子了。

8. (1)担任 (2)返回 9.B 10. (1)(独不肯去)须索回书;左右谕之皆不听,以至呵逐亦不去 (2)判断力强(善于观察﹐善于思考)、有识人之明(善于识人)

【分析】8.理解常见文言词语在文中的含义。理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等;平时要多积累文言词汇,要能结合具体语境,弄清句子的意思来辨析推断,揣摩其意思。

(1)“蒋堂初为淮南转运使”的意思是:蒋堂侍郎担任淮南转运使时。为:担任。

(2)“各县致贺书,皆投书即还”意为“所属各县照例送贺信表示祝贺,都是送信的人放下贺信即返回”。还:返回。

9.此题考查翻译文言文句子的能力。解答此类题目要求学生在平时的学习注重积累,尤其是重点篇目,要做到熟记。尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。语句“乃为一简答之,方去”中的“为”是“写”的意思;“方”是“才”的意思。据此正确的译文是:于是就写了一片纸作为答书,那吏人才离去。故选B。

10.本题考查对古诗文内容的理解以及对人物形象的把握。

(1)需理解“如此野狠”的含义,此处说仆从如此蛮横无理,联系前文找到描写仆从行为的有关句子。即“有一县令使人独不肯去,须索回书,左右谕之皆不听,以至呵逐亦不去”可知具体行为表现为“须索回书”“左右谕之皆不听,以至呵逐亦不去”。

(2)题目中问道蒋堂的人物形象,则可根据文章主要事件,并找出对蒋堂人物的肖像、语言、动作、心理有关的句子。从蒋堂通过仆从的性格特点就能准确判断县令特点就可以看出他是一个判断力强或善于思考的人,从他写信告诉苏子美县令的为人可知他是一个有识人之明的人。

【点睛】参考译文:

蒋堂侍郎担任淮南转运使时,每年冬至节日,所属各县照例送贺信表示祝贺,都是送信的人放下贺信即返回。独有一位县令所派的人不肯随即离去,要求必须有转运使的回信;转运使身边的人劝他走,他都不听,以致呵斥驱逐也不走,还说:“宁可得罪,拿不到回信不敢回县里去。”当时苏子美在座,甚为吃惊,觉得奇怪,就说:“这做仆从的都如此蛮横无理,那县令可想而知。”蒋堂说:“恐怕不是这样。这县令一定是一位强干的人,能如此使人不敢怠慢他的命令。”于是就写了一片纸作为答书,那吏人才离去。苏子美回到吴中一个多月,收到蒋堂的信说:“那县令果然是一位强干的人。”于是为他传播名誉,后来终于成为名臣。

11. 文天祥 《生于忧患死于安乐》 《得道多助失道寡助》 12.因此他们所想要的,有比生命更重要的东西,他们所厌恶的,有比死亡更严重的事。 13.A 14. 人生自古谁无死, 留取丹心照汗青 舍生取义

【解析】11.此题考查的是文学常识。《过零丁洋》是南宋末大臣文天祥在1279年经过零丁洋时所作的诗作。我们初中阶段学过的出自《孟子》的文章有《生于忧患,死于安乐》《得道多助,失道寡助》《富贵不能淫》。

12.此题考查对文言句子的翻译能力。在翻译句子时首先要注意重点的实词、虚词、通假字、古今异义词和词类活用的情况,先按照原句子的顺序翻译,然后再按照现代汉语的习惯进行语序调整。本句重点词有:“是故”,因此;“所欲”,想要的;“甚”,超过;“于”,比。

13.此题考查的是对文章的理解。

A.首联“辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。”“起一经”当指天祥二十岁中进士说的, “四周星”即四年。天祥于德祐元年(1275),起兵勤王,至祥兴元年(1278)被俘,恰为四个年头。所以首联写了两件大事。故选A。

14.此题考查的是比较阅读。“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”意思是人生自古以来有谁能够长生不死?我要留一片爱国的丹心映照史册。这句话显示了诗人的民族气节和舍生取义的生死观。《鱼我所欲也》中的主旨句“义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也”强调了“正义”比“生命”更重要,孟子主张舍生取义。故这两句话的观点是相似的。据此理解作答。

【点睛】《鱼我所欲也》翻译:鱼是我所想要的,熊掌也是我所想要的,如果这两种东西不能同时得到,那么我宁愿舍弃鱼而选取熊掌。生命是我所想要的,正义也是我所想要的,如果这两样东西不能同时得到,那么我宁愿牺牲生命而选取大义。生命是我所想要的,但我所想要的还有胜过生命的,所以我不做苟且偷生的事;死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有超过死亡的事,所以有的灾祸我不躲避。如果人们所想要的东西没有比生命更重要的,那么凡是一切可以保全生命的方法,又有什么手段不可用呢?如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是能够用来逃避灾祸的坏事,哪一桩不可以干呢?采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用某种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。因此他们所喜爱的有比生命更宝贵的东西(那就是“义”);他们所厌恶的,有比死亡更严重的事(那就是“不义”)。不仅贤人有这种思想,人人都有,只不过是贤人能够不丢掉罢了。

15.(1)苏轼(2)词牌名(3)进入(照入、照进)(4)(我和怀民)一起在庭院中散步。 16.B 17. 闲人 乐观豁达(洒脱旷达)

【解析】15.此题考查的是基础知识积累。这两篇诗文都是北宋文学家苏轼的作品,《水调歌头》是词牌名。“月色入户”的句意是“月光从门射进来”,“入”意思是“进入”。“相与步于中庭”中“相与”意思是“共同,一起”,“步”意思是“散步”。“于”是介词“在”,“中庭”指的是庭院里。据此翻译即可。

16.此题考查的是对诗文的理解。B项中“对人间生活的厌弃”理解有误,难以入眠的原因是怀念弟弟,他虽然有对现实的不满,但通过“起舞弄清影,何似在人间”又能看出他对人间生活的热爱。故选B。

17.此题考查的是比较阅读。甲文苏轼因为政治处境的失意,以及和其弟苏辙的别离,中秋对月,不无抑郁惆怅之感。乙文作者对月夜景色作了美妙描绘,真实地记录了作者被贬黄州的一个生活片段,也体现了他与张怀民的深厚友谊与对知音甚少的无限感慨。文章最后他以“闲人”一词,表面上是自嘲地说自己和张怀民是清闲的人,闲来无事才出来赏月的,实际上却为自己的行为而自豪——月夜处处都有,却是只有情趣高雅的人能欣赏的。其次,“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境。虽然两文中都有郁闷之情萦绕心头,但甲文中“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”和乙文中“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”又都表现了他旷达乐观的人生态度。

【点睛】

译文:

(甲)丙辰年的中秋节,高兴地喝酒(直)到(第二天)早晨,(喝到)大醉,写了这首(词),同时怀念(弟弟)子由。

明月从何时才有?端起酒杯来询问青天。不知道天上宫殿,今天晚上是哪年。我想要乘御清风回到天上,又恐怕返回月宫的美玉砌成的楼宇受不住高耸九天的寒冷。起舞翩翩玩赏着月下清影,归返月宫怎比得上在人间。

月儿转过朱红色的楼阁,低低地挂在雕花的窗户上,照着没有睡意的人(指诗人自己)

明月不该对人们有什么怨恨吧,为何偏在人们离别时才圆呢?人有悲欢离合的变迁,月有阴晴圆缺的转换,这种事自古来难以周全。但愿亲人能平安健康,虽然相隔千里,也能共享这美好的月光。

(乙)元丰六年十月十二日夜晚,我正脱下衣服准备睡觉,恰好看到这时月光从门户射进来,不由得生出夜游的兴致,于是高兴地起身出门。想到没有可以共同游乐的人,就到承天寺寻找张怀民。张怀民也还没有睡觉,我俩就一起在庭院中散步。 庭院中的月光宛如积水那样清澈透明。水藻、水草纵横交错,原来那是庭院里的竹子和松柏树枝的影子。哪一个夜晚没有月亮?哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

18. (1)柳宗元 (2)饮酒(其五) 19.田间小路交错相通,村落间能互相听见鸡鸣狗叫的声音。 20. 发现小石潭的经过和小石潭的概貌; 桃花源的生活环境 21.C

【分析】18.考查学生对文学文化常识的积累掌握。

甲文《小石潭记》是唐代柳宗元所作。柳宗元,字子厚,河东人,唐宋八大家之一,唐代文学家、哲学家、散文家和思想家,世称“柳河东”“河东先生”,因官终柳州刺史,又称“柳柳州”。

乙文是陶渊明写的《桃花源记》,初中阶段学过陶渊明的诗歌有《饮酒》、《归园田居》。

19.考查学生对文言文句子的翻译能力。注意重点词的解释:阡陌交通:田间小路交错相通;阡陌:田间小路,南北走向的叫阡,东西走向的叫陌;交通:交错相通;相闻:可以互相听到。

20.考查对古诗文内容理解掌握的能力。甲文中第①段由小丘到篁竹,到闻水声,再由水声寻到小潭写了发现小石潭的经过,“全石以为底,近岸,卷石底以出,为砥,为屿,为堪,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂”,写了小石潭的概貌。第②段是在写潭中游鱼。乙文中第②段由“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通。鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐”可知,先将土地、屋舍、良田、美池、桑竹、阡陌、鸡鸣犬吠诸景一一写来,所见所闻,历历在目。然后由远而近,由景及人,描述桃源人物的往来种作、衣着装束和怡然自乐的生活,勾勒出了桃花源中的生活环境。

21.考查学生对古诗文内容的理解以及中心主旨的把握。

C.“甲乙两文都借现实生活景物”与原文不符。乙文《桃花源记》中是虚构了一些情节,塑造了一个美好的世外桃源,表现了作者追求美好生活的理想和对现实生活的不满。并不是“借现实生活景物来表达内心情感”。故选C。

【点睛】参考译文:

甲:从小丘向西走一百二十多步,隔着竹林,可以听到水声,就像人身上佩带的佩环相碰击发出的声音,心里为之高兴。砍倒竹子,开辟出一条道路(走过去),沿路走下去看见一个小潭,潭水格外清凉。小潭以整块石头为底,靠近岸边,石底有些部分翻卷过来露出水面。成为了水中高地、小岛、不平的岩石和石岩等各种不同的形状。青翠的树木,翠绿的藤蔓,遮掩缠绕,摇动下垂,参差不齐,随风飘拂。

潭中的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,什么依靠都没有。阳光直照(到水底),(鱼的)影子映在石上,呆呆地(停在那里)一动不动,忽然间(又)向远处游去了,来来往往,轻快敏捷,好像和游玩的人互相取乐。

乙:东晋太元(公元376-396)年间,武陵有个人以捕鱼为生。有一天他沿着溪水划船而行,忘记了路有多远。忽然遇到一片桃花林,在小溪两岸的几百步之内,中间没有其它树木,花草鲜嫩美丽,地上的落花繁多交杂,渔人对此感到非常诧异。他继续向前行船,想要走到林子的尽头。

桃花林的尽头就是溪水的源头,渔人发现了一座小山,山上有个小洞口,洞里面隐隐约约透着点光亮。渔人便下了船,从洞口走了进去。最开始非常狭窄,只能容得下一人通过。又向前行走了几十步,突然变得开阔明亮。渔人眼前这片土地平坦宽广,房屋排列得非常整齐,还有肥沃的田地、美丽的池塘,以及桑树、竹子这类的植物。田间小路四通八达,鸡鸣狗吠的声音此起彼伏。人们在田间来来往往耕种劳动,男女的穿戴全都与桃花源以外的人一样。老年人和小孩儿,都怡然并自得其乐。

22. B E 23. 拿起 通“无”,没有 24.(1)只是应当粗略地阅读,了解历史罢了。

(2)D 25.A 26. 学习贵在专心致志 学习能增长才干谋略。或:只要肯学习,就会有进步 求学贵在持之以恒 27.面对以军中事务多推辞读书的吕蒙,孙权现身说法,动之以情,晓之以理,讲学习的重要性,最终让吕蒙接受自己的劝说。

面对思念家人,弃学回家的丈夫,乐羊子妻不是空洞的说教,而是巧妙地就近设喻,用形象的比喻,从正反两方面生动地阐明求学应当专心致志,持之以恒的道理,最终羊子“复还终业”。

【解析】22.本题考查文学常识。

《学弈》出自《孟子·告子上》,通过弈秋教两人下棋的事,告诉我们做任何事都应专心致志,不能三心二意,否则就会一事无成。

《孙权劝学》选自《资治通鉴》,主编是北宋史学家、政治家司马光,文题为后人所加。此文既记叙了吕蒙在孙权劝说下开始学习,之后大有长进的故事,也赞扬了孙权、吕蒙认真学习的精神,并告诫人们学习的重要性。

据此可知,(1)出自《孟子》应选B;(2)出自《资治通鉴》应选E。

23.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)“妻乃引刀趋机而言曰”句意为:妻子听后,就拿起刀来快步走到织机前说道。引:拿,拿起;

(2)“当‘日知其所亡’”句意为:就应当“每天都学到自己不懂的东西”。亡:通“无”,没有。

24.本题考查文言翻译。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,直译为主,意译为辅。

(1)重点词语:但:只,仅。涉猎:粗略地阅读。见:了解。往事:指历史。

(2)【丙】画线句“若中道而归,何异断斯织乎”中重点词语:若:如果。中道:半道,中途。归:回来。何异:有什么不同。斯:这。应翻译为:如果中途就回来了,那和割断这(正在纺织的)布匹有什么不同呢?

故选D。

25.本题考查内容理解。

A.理解不正确。根据【甲】文“虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也”,可知跟随弈秋学习的两个人,智力并没有差别,只是一人专心,一人不专心而已。【甲】文首句对“弈秋”的介绍意在告诉我们跟随名师学习也需要专心学习,而非“名师对于学习的重要性”。

故选A。

26.本题考查内容理解。

(1)根据【甲】文“虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也”可知,我们做任何事都应专心致志,不能三心二意,否则就会一事无成,可概括为:学习贵在专心致志;

(2)根据【乙】文“蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:‘卿今者才略,非复吴下阿蒙!’”,可知吕蒙在孙权的劝导下开始学习,并取得了惊人的进步,可概括为:学习能增长才干谋略。或:只要肯学习,就会有进步;

(3)根据【丙】文“夫子积学,当‘日知其所亡’,以就懿德;若中道而归,何异断斯织乎?”可知,乐羊子妻用织布为喻,说明了学习需要坚持(或持之以恒)的道理,可概括为:求学贵在持之以恒。

27.本题考查内容理解。

根据【乙】文“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”可知,面对以军中事务多推辞读书的吕蒙,孙权用自己学习受益的经历现身说法,动之以情,晓之以理,讲述了学习的的重要性。语气委婉,情真意切,吕蒙不得不接受孙权的劝说。

根据【丙】文“此织生自蚕茧,成于机杼。一丝而累,以至于寸,累寸不已,遂成丈匹。今若断斯织也,则捐②失成功,稽③废时日。夫子积学,当‘日知其所亡’,以就懿④德;若中道而归,何异断斯织乎?”,乐羊子妻面对思念家人,弃学回家的丈夫,巧妙地就近设喻,用形象的比喻,从正反两方面生动地阐明求学应当专心致志,持之以恒的道理。形象生动,言简意赅,最终打动了乐羊子“复还终业”“七年不返”。

【点睛】参考译文

【甲】

弈秋是全国最擅长下棋的人。让弈秋教导两个人下棋,其中一人专心致志的学习,只听弈秋的教导;另一个人虽然也在听弈秋的教导,却一心以为有大雁(或是天鹅)要飞来,想要拉弓箭将它射下来。虽然他们二人一起学习下棋,但后者的棋艺不如前者好。难道是因为他的智力比别人差吗?说:不是这样的。

【乙】

当初,孙权对吕蒙说:“你现在当权掌管政事,不可以不学习!”吕蒙用军中事务繁多的理由来推托。孙权说:“我难道是想要你研究儒家经典成为传授经书的学官吗?只是应当粗略地阅读,了解历史罢了。你说军中事务繁多,谁能比得上我呢?我经常读书,(我)自认为(读书对我)有很大的好处。”吕蒙于是就开始学习。等到鲁肃到寻阳的时候,和吕蒙论议国家大事,(鲁肃)惊讶地说:“你现在的才干和谋略,不再是以前那个吴县的阿蒙了!”吕蒙说:“和有抱负的人分开一段时间后,就要用新的眼光来看待,长兄怎么认清事物这么晚啊!”于是鲁肃拜见吕蒙的母亲,与吕蒙结为朋友才分别。

【丙】

乐羊子远出拜师求学。一年后羊子回到家中,妻子跪起身问他回来的缘故。羊子说:“出行在外久了,心中想念家人,没有别的特殊的事情。”妻子听后,就拿起刀来快步走到织机前说道:“这些丝织品都是从蚕茧中生出,又在织机上织成。 一根丝一根丝地积累起来,才达到一寸长,一寸一寸地积累,才能成丈成匹。现在如果割断这些正在织着的丝织品,那就无法成功(织出布匹),迟延荒废时光。你积累学问,就应当‘每天都学到自己不懂的东西’,以此成就自己的美德;如果中途就回来了,那同切断这丝织品又有什么不同呢?”羊子被他妻子的话感动了,重新回去修完了自己的学业,并且七年没有回来。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、课外阅读

(2020·上海金山·统考二模)阅读下文,完成下面小题

王安石与游客

王安石退居金陵。一日,头幅巾手拄杖,独游山寺。遇数客盛谈①文史,辩说纷纭。公坐其下,人莫之顾。良久,有一客徐问公,曰:“亦知书否?"公颔之而已,复问公何姓。公拱手答曰:“安石姓王。”众人惶恐,俯而去。

【注释】①盛谈:大谈。

1.解释文中带点字的意思。

(1)有一客徐问公( )(2)俯而去( )

2.下列对文中划线句的理解正确的一项是( )

A.王安石坐在那人的旁边,没有人来拜访他。

B.王安石坐在他们的旁边,没有人来拜访他。

C.王安石坐在那人的旁边,没有人注意到他。

D.王安石坐在他们的旁边,没有人注意到他。

3.对众人“俯而去”的原因分析最恰当的一项是( )

A.众人怕遭到王安石这一大学者的嘲笑。

B.为在王安石面前班门弄斧而觉得羞愧。

C.因为众人盛谈文史,辩说纷纭无结果。

D.众人为他们怠慢了王安石而感到害怕。

4.“颔”“拱手”的描写表现出王安石_________________的品质。

(2021·上海金山·统考一模)阅读下文,完成后面小题

何岳尝夜行,拾得银二百余两,不敢与家人言之,恐劝令留金也。次早携至拾处,见一人寻至,问其银数,与封识①皆合,遂以还之。其人欲分数金谢之,岳曰:“拾金而人不知,皆我物也,何利此数金乎?”其人谢而去。又尝教书于宦官家,宦官有事入京,寄二箱于岳,中有数百金,曰:“俟他日来取。”去数年,绝无音信,闻其侄以他事南来,非取箱也,因托以寄去。

【注】①封识:封存的标记。

5.解释下列句中加点词。

(1)遂以还之( )

(2)其人谢而去( )

6.对画线句的理解,最恰当的一项是( )

A.我为何会顺利得到这些金子呢? B.这金子能给我带来什么利益呢?

C.我又怎么会贪图这几两银子呢? D.这几两金子能带来什么利润吗?

7.上文记叙了何岳__________和___________两件事;这两件事都表现出何岳是一个____________的人。

(2021·上海金山·统考二模)阅读下文,完成下面小题

强干县令

蒋堂侍郎为淮南转运使①时,冬至日,各县致贺书,皆投书即还。有一县令使人②独不肯去,须索回书,左右谕之皆不听,以至呵逐亦不去,曰:"宁得罪,不得书,不敢回邑。” 时苏子美③在坐,颇骇怪,曰:“皂隶如此野狠,其令可知。”蒋曰:“不然。令必健者,能使人不敢慢其命令如此。”乃为一简答之,方去。子美归吴中月余,得蒋书日:“县令果健者。”遂为之延誉④,后卒为名臣。

(沈括《梦溪笔谈》,有改动)

【注释】①蒋堂:人名。淮南转运使,官职。 ②使人:使者。即下文的“皂隶(旧时指衙门中的听差)”。③苏子美,即苏舜钦。④延誉:为他人扩大声望。

8.解释下列句中的加点词语。

(1)蒋堂初为淮南转运使( )

(2)皆投书即还( )

9.下列对画线句理解正硕的一项是( )

A.于是为了他回了一片答书,(使者)才离开。

B.于是写了一片纸作为答书,(使者)才离开。

C.于是为了要回一书信回答,(使者)就去了。

D.于是就写了一片纸回答他,(使者)就去了。

10.(1)皂隶“如此野狠”的具体行为表现是_______________(用原文回答)

(2)从上文可知,蒋堂是一位____________的人。

二、对比阅读

(2020·上海金山·统考二模)阅读下面的古诗文,完成小题

过零丁洋

辛苦遭逢起一经,干戈蓼落四周星。山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

鱼我所欲也

《盂子》

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲英甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

11.《过零丁洋》的作者是_____________。除《鱼我所欲也》外,初中阶段我们学过的出自《孟子》的文章还有______________、_________________ 。

12.用现代汉语解释文中画线的句子。

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

13.下列对《过零丁洋》理解不恰当的一项是( )

A.首联叙写了诗人“寒窗苦读;进入仕途”一件大事。

B.颔联写出了大宋国势的危亡和诗人一生坎坷的命运。

C.颈联巧借两个地名写出了形势的险恶和境况的危苦。

D.尾联表明诗人誓死不屈以身殉国的决心和民族气节。

14.《过零丁洋》中“_____________,_____________”与孟子在《鱼我所欲也》中表达的___________的主张是一脉相承的。

(2021·上海金山·统考一模)阅读下面诗文,完成后面小题

【甲】

水调歌头

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

【乙】

记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

15.请按要求完成下面的基础知识积累。

作品 文学常识 词语解释 句子翻译

水调歌头 作者是宋朝的(1)(人名)甲词中“水调歌头”是(2) / /

记承天寺夜游 月色入户 入:(3) 相与步于中庭译文:(4)

16.下列对选文内容理解不正确的一项是( )。A.甲词的小序和乙文的首句,都交代了作者写作的时间和缘由。

B.甲词以夜已深而人难以入眠,写出了自己对人间生活的厌弃。

C.乙文巧用比喻写月光清澈透明,点染出疏影摇曳的美妙境界。

D.甲词和乙文均用借景抒情的写作手法,将复杂情感融于景中。

17.甲词有作者内心的伤悲、无奈等,乙文中“________”二字夹杂着作者自嘲、自解等况味,但两篇作品中都能感受到作者虽身处逆境却仍________的情怀。

(2021·上海金山·统考二模)阅读下面两段选文,完成下面小题

(甲)

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为砥,为屿,为堪,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

(乙)

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,央岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之。复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。 复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通。鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

18.甲乙两文都属于“记”,甲文的作者是______________(人名)初中阶段我们还学过乙文作者的诗歌 《_____________》。

19.用现代汉语解释下面句子

阡陌交通,鸡犬相闻。

20.甲文主要写________以及潭中游鱼;乙文主要写了渔人发现桃花源的经过以及_______。

21.下列理解不正确的一项是( )

A.甲乙两文都是以游踪为行文线索来叙写内容。

B.甲乙两文所写地点都是偏僻且无人问津之处。

C.甲乙两文都借现实生活景物来表达内心情感。

D.甲乙两文都能感受到作者对现实生活的不满。

(2022·上海金山·统考二模)【甲】

学弈

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。

【乙】

孙权劝学

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

【丙】

乐羊子妻(节选)

羊子远寻师学。一年来归,妻跪①问其故,羊子曰:“久行怀思,无它异也。”妻乃引刀趋机而言曰:“此织生自蚕茧,成于机杼。一丝而累,以至于寸,累寸不已,遂成丈匹。今若断斯织也,则捐②失成功,稽③废时日。夫子积学,当‘日知其所亡’,以就懿④德;若中道而归,何异断斯织乎?”羊子感其言,复还终业,遂七年不返。

(选自《后汉书·列女传》)

【注释】①跪:古人席地而坐,跪时腰伸直,示敬之意。②捐:丢弃,舍弃。③稽:迟延。④懿:美好(多指德行)。

22.【甲】文选自(1)_____,【乙】文选自(2)_____。

A.《吕氏春秋》 B.《孟子》 C.《战国策》 D.《列子》 E.《资治通鉴》

23.解释下列加点的词语。

(1)妻乃引刀趋机而言曰( ) (2)当“日知其所亡”( )

24.(1)用现代汉语翻译下面的句子。

但当涉猎,见往事耳。

(2)下列对【丙】文画线句意思理解正确的一项是

A.如果中途就回来了,那和割断这(正在纺织的)布匹没有什么不同吗?

B.你中途就回去了,那和割断这(正在纺织的)布匹没有什么不同吗?

C.你中途就回去了,那和割断这(正在纺织的)布匹有什么不同呢?

D.如果中途就回来了,那和割断这(正在纺织的)布匹有什么不同呢?

25.下列对选文的理解不正确的一项是

A.【甲】文首句对“弈秋”的介绍告诉我们名师对于学习的重要性。

B.【乙】文中鲁肃“惊曰”的表现从侧面写出孙权劝学的成效明显。

C.【丙】文节选文字通过一则小故事赞扬了乐羊子妻的才识与智慧。

D.【乙】【丙】两文都通过被劝对象的变化来表现“劝”的成效。

26.以上选文都与“学习”有关,【甲】文用二人学弈的小故事告诉我们(1)______的道理;【乙】文用孙权劝吕蒙学习的小故事告诉我们(2)______的道理;而【丙】文用乐羊子妻规劝其丈夫的小故事告诉我们(3)______的道理。

27.从孙权、乐羊子妻二人身上,你学到了哪些劝说的艺术?请结合内容分别作简要分析。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1. (1)慢慢地 (2)离开 2.D 3.B 4.谦逊,低调

【解析】1.此题考查文言词语的意思。做题时要疏通文意,根据具体语境确定词义。

(1)句意:有一个游客慢慢地问他。徐:慢慢地。

(2)句意:低着头离开。去:离开。

2.此题考查对文言句子的翻译能力。在翻译句子时首先要注意重点的实词、虚词、通假字、古今异义词和词类活用的情况,先按照原句子的顺序翻译,然后再按照现代汉语的习惯进行语序调整。划线句的重点词有:“其”是代词,指他们;“顾”意思是“看,注意”;“人莫之顾”是宾语前置句,翻译时调整为“人莫顾之”。故正确选D。

3.此题考查对文章内容的理解。文章结尾“众人惶恐,俯而去”的原因,联系上文,“数客盛谈文史,辩说纷纭”“公坐其下,人莫之顾”等句子可以看出,是众人在王安石面前畅谈文史,班门弄斧而感到惶恐和羞愧。故选B。

4.

此题考查对文中人物形象的分析。文中“数客盛谈文史,辩说纷纭”“公坐其下,人莫之顾”,面对对方的询问“亦知书否”,王安石也只是“颔之而已”,当对方询问姓名,王安石还很有礼节的“拱手”,这些都体现了他的谦虚,丝毫不因为自己的学识而招摇、炫耀。据此理解作答。

【点睛】译文:王安石退居到金陵。一天,他头裹一块布,拄着手杖,独自游览山寺,遇见几个人在那里高谈文史,议论纷纷。王安石坐在他们旁边,没人注意到他。不久,有一个游客慢慢地问他:“你也识字?”王安石只是点头。那个游客再问他姓名,王安石拱拱手回 答说:“我姓王,名安石。”那群人惶恐,惭愧地低着头离开。

5. 归还、交还 道谢 6.C 7. 拾金归还不收酬金 寄金数年毫不动心 不为金钱所动(或不贪图钱财或做事光明磊落)

【解析】5.本题考查文言实词。

(1)遂以还之:于是就还给了那个人。还,归还,交还。

(2)其人谢而去:那个人感谢了他就走了。谢,道谢。

6.本题考查文言翻译。要求:关注重点词语的翻译。注意:何,怎么。利,贪图,形容词作动词用。此,这。数金,几两银子。乎,呢。故选C。

7.本题考查内容概括和人物形象。

(1)结合“其人欲分数金谢之,岳曰:‘拾金而人不知,皆我物也,何利此数金乎?’”可知,何岳不仅拾金不昧,而且不收取报酬,可概括为:何岳拾金归还不收酬金。

(2)结合“宦官有事入京,寄二箱于岳,中有数百金,曰:‘俟他日来取。’去数年,绝无音信,闻其侄以他事南来,非取箱也,因托以寄去”可知,面对被寄存的金子,多年无人问津,何岳不贪图,并且主动送回,可概括:何岳寄金数年毫不动心。

(3)无论是拾金归还不收酬金,还是寄金数年毫不动心,都表现了何岳面对金钱时毫不动心的品格,不贪图金钱,为人光明磊落。

【点睛】译文:何岳曾晚上出行,拾到二百多两银子,但是他不敢告诉家里人,因为害怕家人会劝他把银子留下。第二天早晨他带着银子回到拾银的地方,看见一个人回来寻找。问他银子的数目,与拾到的银子数目和标识都相同,于是就还给了那个人。那人为感谢他,想给他一些银子,何岳就说:“我拾到金子别人也不知道,要是想要的话就全都是我的了,又怎么会贪图你给我的这些呢?”那个人感谢了他就走了。何岳曾在当官的人家教书,那个当官的人有事情要去京城,把两个箱子交给何岳寄放,箱子里面有几百两银子。告诉何岳说:“等到有机会的时候再来取回。”他一离开就是几年,没有任何消息。何岳听说他的侄子有别的事到南方来,不是来取箱子的,于是托人把箱子交给他的侄子了。

8. (1)担任 (2)返回 9.B 10. (1)(独不肯去)须索回书;左右谕之皆不听,以至呵逐亦不去 (2)判断力强(善于观察﹐善于思考)、有识人之明(善于识人)

【分析】8.理解常见文言词语在文中的含义。理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等;平时要多积累文言词汇,要能结合具体语境,弄清句子的意思来辨析推断,揣摩其意思。

(1)“蒋堂初为淮南转运使”的意思是:蒋堂侍郎担任淮南转运使时。为:担任。

(2)“各县致贺书,皆投书即还”意为“所属各县照例送贺信表示祝贺,都是送信的人放下贺信即返回”。还:返回。

9.此题考查翻译文言文句子的能力。解答此类题目要求学生在平时的学习注重积累,尤其是重点篇目,要做到熟记。尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。语句“乃为一简答之,方去”中的“为”是“写”的意思;“方”是“才”的意思。据此正确的译文是:于是就写了一片纸作为答书,那吏人才离去。故选B。

10.本题考查对古诗文内容的理解以及对人物形象的把握。

(1)需理解“如此野狠”的含义,此处说仆从如此蛮横无理,联系前文找到描写仆从行为的有关句子。即“有一县令使人独不肯去,须索回书,左右谕之皆不听,以至呵逐亦不去”可知具体行为表现为“须索回书”“左右谕之皆不听,以至呵逐亦不去”。

(2)题目中问道蒋堂的人物形象,则可根据文章主要事件,并找出对蒋堂人物的肖像、语言、动作、心理有关的句子。从蒋堂通过仆从的性格特点就能准确判断县令特点就可以看出他是一个判断力强或善于思考的人,从他写信告诉苏子美县令的为人可知他是一个有识人之明的人。

【点睛】参考译文:

蒋堂侍郎担任淮南转运使时,每年冬至节日,所属各县照例送贺信表示祝贺,都是送信的人放下贺信即返回。独有一位县令所派的人不肯随即离去,要求必须有转运使的回信;转运使身边的人劝他走,他都不听,以致呵斥驱逐也不走,还说:“宁可得罪,拿不到回信不敢回县里去。”当时苏子美在座,甚为吃惊,觉得奇怪,就说:“这做仆从的都如此蛮横无理,那县令可想而知。”蒋堂说:“恐怕不是这样。这县令一定是一位强干的人,能如此使人不敢怠慢他的命令。”于是就写了一片纸作为答书,那吏人才离去。苏子美回到吴中一个多月,收到蒋堂的信说:“那县令果然是一位强干的人。”于是为他传播名誉,后来终于成为名臣。

11. 文天祥 《生于忧患死于安乐》 《得道多助失道寡助》 12.因此他们所想要的,有比生命更重要的东西,他们所厌恶的,有比死亡更严重的事。 13.A 14. 人生自古谁无死, 留取丹心照汗青 舍生取义

【解析】11.此题考查的是文学常识。《过零丁洋》是南宋末大臣文天祥在1279年经过零丁洋时所作的诗作。我们初中阶段学过的出自《孟子》的文章有《生于忧患,死于安乐》《得道多助,失道寡助》《富贵不能淫》。

12.此题考查对文言句子的翻译能力。在翻译句子时首先要注意重点的实词、虚词、通假字、古今异义词和词类活用的情况,先按照原句子的顺序翻译,然后再按照现代汉语的习惯进行语序调整。本句重点词有:“是故”,因此;“所欲”,想要的;“甚”,超过;“于”,比。

13.此题考查的是对文章的理解。

A.首联“辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。”“起一经”当指天祥二十岁中进士说的, “四周星”即四年。天祥于德祐元年(1275),起兵勤王,至祥兴元年(1278)被俘,恰为四个年头。所以首联写了两件大事。故选A。

14.此题考查的是比较阅读。“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”意思是人生自古以来有谁能够长生不死?我要留一片爱国的丹心映照史册。这句话显示了诗人的民族气节和舍生取义的生死观。《鱼我所欲也》中的主旨句“义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也”强调了“正义”比“生命”更重要,孟子主张舍生取义。故这两句话的观点是相似的。据此理解作答。

【点睛】《鱼我所欲也》翻译:鱼是我所想要的,熊掌也是我所想要的,如果这两种东西不能同时得到,那么我宁愿舍弃鱼而选取熊掌。生命是我所想要的,正义也是我所想要的,如果这两样东西不能同时得到,那么我宁愿牺牲生命而选取大义。生命是我所想要的,但我所想要的还有胜过生命的,所以我不做苟且偷生的事;死亡是我所厌恶的,但我所厌恶的还有超过死亡的事,所以有的灾祸我不躲避。如果人们所想要的东西没有比生命更重要的,那么凡是一切可以保全生命的方法,又有什么手段不可用呢?如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是能够用来逃避灾祸的坏事,哪一桩不可以干呢?采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用某种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。因此他们所喜爱的有比生命更宝贵的东西(那就是“义”);他们所厌恶的,有比死亡更严重的事(那就是“不义”)。不仅贤人有这种思想,人人都有,只不过是贤人能够不丢掉罢了。

15.(1)苏轼(2)词牌名(3)进入(照入、照进)(4)(我和怀民)一起在庭院中散步。 16.B 17. 闲人 乐观豁达(洒脱旷达)

【解析】15.此题考查的是基础知识积累。这两篇诗文都是北宋文学家苏轼的作品,《水调歌头》是词牌名。“月色入户”的句意是“月光从门射进来”,“入”意思是“进入”。“相与步于中庭”中“相与”意思是“共同,一起”,“步”意思是“散步”。“于”是介词“在”,“中庭”指的是庭院里。据此翻译即可。

16.此题考查的是对诗文的理解。B项中“对人间生活的厌弃”理解有误,难以入眠的原因是怀念弟弟,他虽然有对现实的不满,但通过“起舞弄清影,何似在人间”又能看出他对人间生活的热爱。故选B。

17.此题考查的是比较阅读。甲文苏轼因为政治处境的失意,以及和其弟苏辙的别离,中秋对月,不无抑郁惆怅之感。乙文作者对月夜景色作了美妙描绘,真实地记录了作者被贬黄州的一个生活片段,也体现了他与张怀民的深厚友谊与对知音甚少的无限感慨。文章最后他以“闲人”一词,表面上是自嘲地说自己和张怀民是清闲的人,闲来无事才出来赏月的,实际上却为自己的行为而自豪——月夜处处都有,却是只有情趣高雅的人能欣赏的。其次,“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境。虽然两文中都有郁闷之情萦绕心头,但甲文中“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”和乙文中“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”又都表现了他旷达乐观的人生态度。

【点睛】

译文:

(甲)丙辰年的中秋节,高兴地喝酒(直)到(第二天)早晨,(喝到)大醉,写了这首(词),同时怀念(弟弟)子由。

明月从何时才有?端起酒杯来询问青天。不知道天上宫殿,今天晚上是哪年。我想要乘御清风回到天上,又恐怕返回月宫的美玉砌成的楼宇受不住高耸九天的寒冷。起舞翩翩玩赏着月下清影,归返月宫怎比得上在人间。

月儿转过朱红色的楼阁,低低地挂在雕花的窗户上,照着没有睡意的人(指诗人自己)

明月不该对人们有什么怨恨吧,为何偏在人们离别时才圆呢?人有悲欢离合的变迁,月有阴晴圆缺的转换,这种事自古来难以周全。但愿亲人能平安健康,虽然相隔千里,也能共享这美好的月光。

(乙)元丰六年十月十二日夜晚,我正脱下衣服准备睡觉,恰好看到这时月光从门户射进来,不由得生出夜游的兴致,于是高兴地起身出门。想到没有可以共同游乐的人,就到承天寺寻找张怀民。张怀民也还没有睡觉,我俩就一起在庭院中散步。 庭院中的月光宛如积水那样清澈透明。水藻、水草纵横交错,原来那是庭院里的竹子和松柏树枝的影子。哪一个夜晚没有月亮?哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

18. (1)柳宗元 (2)饮酒(其五) 19.田间小路交错相通,村落间能互相听见鸡鸣狗叫的声音。 20. 发现小石潭的经过和小石潭的概貌; 桃花源的生活环境 21.C

【分析】18.考查学生对文学文化常识的积累掌握。

甲文《小石潭记》是唐代柳宗元所作。柳宗元,字子厚,河东人,唐宋八大家之一,唐代文学家、哲学家、散文家和思想家,世称“柳河东”“河东先生”,因官终柳州刺史,又称“柳柳州”。

乙文是陶渊明写的《桃花源记》,初中阶段学过陶渊明的诗歌有《饮酒》、《归园田居》。

19.考查学生对文言文句子的翻译能力。注意重点词的解释:阡陌交通:田间小路交错相通;阡陌:田间小路,南北走向的叫阡,东西走向的叫陌;交通:交错相通;相闻:可以互相听到。

20.考查对古诗文内容理解掌握的能力。甲文中第①段由小丘到篁竹,到闻水声,再由水声寻到小潭写了发现小石潭的经过,“全石以为底,近岸,卷石底以出,为砥,为屿,为堪,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂”,写了小石潭的概貌。第②段是在写潭中游鱼。乙文中第②段由“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通。鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐”可知,先将土地、屋舍、良田、美池、桑竹、阡陌、鸡鸣犬吠诸景一一写来,所见所闻,历历在目。然后由远而近,由景及人,描述桃源人物的往来种作、衣着装束和怡然自乐的生活,勾勒出了桃花源中的生活环境。

21.考查学生对古诗文内容的理解以及中心主旨的把握。

C.“甲乙两文都借现实生活景物”与原文不符。乙文《桃花源记》中是虚构了一些情节,塑造了一个美好的世外桃源,表现了作者追求美好生活的理想和对现实生活的不满。并不是“借现实生活景物来表达内心情感”。故选C。

【点睛】参考译文:

甲:从小丘向西走一百二十多步,隔着竹林,可以听到水声,就像人身上佩带的佩环相碰击发出的声音,心里为之高兴。砍倒竹子,开辟出一条道路(走过去),沿路走下去看见一个小潭,潭水格外清凉。小潭以整块石头为底,靠近岸边,石底有些部分翻卷过来露出水面。成为了水中高地、小岛、不平的岩石和石岩等各种不同的形状。青翠的树木,翠绿的藤蔓,遮掩缠绕,摇动下垂,参差不齐,随风飘拂。

潭中的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,什么依靠都没有。阳光直照(到水底),(鱼的)影子映在石上,呆呆地(停在那里)一动不动,忽然间(又)向远处游去了,来来往往,轻快敏捷,好像和游玩的人互相取乐。

乙:东晋太元(公元376-396)年间,武陵有个人以捕鱼为生。有一天他沿着溪水划船而行,忘记了路有多远。忽然遇到一片桃花林,在小溪两岸的几百步之内,中间没有其它树木,花草鲜嫩美丽,地上的落花繁多交杂,渔人对此感到非常诧异。他继续向前行船,想要走到林子的尽头。

桃花林的尽头就是溪水的源头,渔人发现了一座小山,山上有个小洞口,洞里面隐隐约约透着点光亮。渔人便下了船,从洞口走了进去。最开始非常狭窄,只能容得下一人通过。又向前行走了几十步,突然变得开阔明亮。渔人眼前这片土地平坦宽广,房屋排列得非常整齐,还有肥沃的田地、美丽的池塘,以及桑树、竹子这类的植物。田间小路四通八达,鸡鸣狗吠的声音此起彼伏。人们在田间来来往往耕种劳动,男女的穿戴全都与桃花源以外的人一样。老年人和小孩儿,都怡然并自得其乐。

22. B E 23. 拿起 通“无”,没有 24.(1)只是应当粗略地阅读,了解历史罢了。

(2)D 25.A 26. 学习贵在专心致志 学习能增长才干谋略。或:只要肯学习,就会有进步 求学贵在持之以恒 27.面对以军中事务多推辞读书的吕蒙,孙权现身说法,动之以情,晓之以理,讲学习的重要性,最终让吕蒙接受自己的劝说。

面对思念家人,弃学回家的丈夫,乐羊子妻不是空洞的说教,而是巧妙地就近设喻,用形象的比喻,从正反两方面生动地阐明求学应当专心致志,持之以恒的道理,最终羊子“复还终业”。

【解析】22.本题考查文学常识。

《学弈》出自《孟子·告子上》,通过弈秋教两人下棋的事,告诉我们做任何事都应专心致志,不能三心二意,否则就会一事无成。

《孙权劝学》选自《资治通鉴》,主编是北宋史学家、政治家司马光,文题为后人所加。此文既记叙了吕蒙在孙权劝说下开始学习,之后大有长进的故事,也赞扬了孙权、吕蒙认真学习的精神,并告诫人们学习的重要性。

据此可知,(1)出自《孟子》应选B;(2)出自《资治通鉴》应选E。

23.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)“妻乃引刀趋机而言曰”句意为:妻子听后,就拿起刀来快步走到织机前说道。引:拿,拿起;

(2)“当‘日知其所亡’”句意为:就应当“每天都学到自己不懂的东西”。亡:通“无”,没有。

24.本题考查文言翻译。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,直译为主,意译为辅。

(1)重点词语:但:只,仅。涉猎:粗略地阅读。见:了解。往事:指历史。

(2)【丙】画线句“若中道而归,何异断斯织乎”中重点词语:若:如果。中道:半道,中途。归:回来。何异:有什么不同。斯:这。应翻译为:如果中途就回来了,那和割断这(正在纺织的)布匹有什么不同呢?

故选D。

25.本题考查内容理解。

A.理解不正确。根据【甲】文“虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也”,可知跟随弈秋学习的两个人,智力并没有差别,只是一人专心,一人不专心而已。【甲】文首句对“弈秋”的介绍意在告诉我们跟随名师学习也需要专心学习,而非“名师对于学习的重要性”。

故选A。

26.本题考查内容理解。

(1)根据【甲】文“虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也”可知,我们做任何事都应专心致志,不能三心二意,否则就会一事无成,可概括为:学习贵在专心致志;

(2)根据【乙】文“蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:‘卿今者才略,非复吴下阿蒙!’”,可知吕蒙在孙权的劝导下开始学习,并取得了惊人的进步,可概括为:学习能增长才干谋略。或:只要肯学习,就会有进步;

(3)根据【丙】文“夫子积学,当‘日知其所亡’,以就懿德;若中道而归,何异断斯织乎?”可知,乐羊子妻用织布为喻,说明了学习需要坚持(或持之以恒)的道理,可概括为:求学贵在持之以恒。

27.本题考查内容理解。

根据【乙】文“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”可知,面对以军中事务多推辞读书的吕蒙,孙权用自己学习受益的经历现身说法,动之以情,晓之以理,讲述了学习的的重要性。语气委婉,情真意切,吕蒙不得不接受孙权的劝说。

根据【丙】文“此织生自蚕茧,成于机杼。一丝而累,以至于寸,累寸不已,遂成丈匹。今若断斯织也,则捐②失成功,稽③废时日。夫子积学,当‘日知其所亡’,以就懿④德;若中道而归,何异断斯织乎?”,乐羊子妻面对思念家人,弃学回家的丈夫,巧妙地就近设喻,用形象的比喻,从正反两方面生动地阐明求学应当专心致志,持之以恒的道理。形象生动,言简意赅,最终打动了乐羊子“复还终业”“七年不返”。

【点睛】参考译文

【甲】

弈秋是全国最擅长下棋的人。让弈秋教导两个人下棋,其中一人专心致志的学习,只听弈秋的教导;另一个人虽然也在听弈秋的教导,却一心以为有大雁(或是天鹅)要飞来,想要拉弓箭将它射下来。虽然他们二人一起学习下棋,但后者的棋艺不如前者好。难道是因为他的智力比别人差吗?说:不是这样的。

【乙】

当初,孙权对吕蒙说:“你现在当权掌管政事,不可以不学习!”吕蒙用军中事务繁多的理由来推托。孙权说:“我难道是想要你研究儒家经典成为传授经书的学官吗?只是应当粗略地阅读,了解历史罢了。你说军中事务繁多,谁能比得上我呢?我经常读书,(我)自认为(读书对我)有很大的好处。”吕蒙于是就开始学习。等到鲁肃到寻阳的时候,和吕蒙论议国家大事,(鲁肃)惊讶地说:“你现在的才干和谋略,不再是以前那个吴县的阿蒙了!”吕蒙说:“和有抱负的人分开一段时间后,就要用新的眼光来看待,长兄怎么认清事物这么晚啊!”于是鲁肃拜见吕蒙的母亲,与吕蒙结为朋友才分别。

【丙】

乐羊子远出拜师求学。一年后羊子回到家中,妻子跪起身问他回来的缘故。羊子说:“出行在外久了,心中想念家人,没有别的特殊的事情。”妻子听后,就拿起刀来快步走到织机前说道:“这些丝织品都是从蚕茧中生出,又在织机上织成。 一根丝一根丝地积累起来,才达到一寸长,一寸一寸地积累,才能成丈成匹。现在如果割断这些正在织着的丝织品,那就无法成功(织出布匹),迟延荒废时光。你积累学问,就应当‘每天都学到自己不懂的东西’,以此成就自己的美德;如果中途就回来了,那同切断这丝织品又有什么不同呢?”羊子被他妻子的话感动了,重新回去修完了自己的学业,并且七年没有回来。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页