江苏省常州市三年(2020-2022)中考语文真题分题型分层汇编-01现代文阅读(含解析)

文档属性

| 名称 | 江苏省常州市三年(2020-2022)中考语文真题分题型分层汇编-01现代文阅读(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 244.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-27 21:38:35 | ||

图片预览

文档简介

江苏省常州市三年(2020-2022)中考语文真题分题型分层汇编-01现代文阅读

一、现代文阅读

(2022·江苏常州·统考中考真题)阅读小说,完成下面小题。

发 生

①他默默看着工人站在烟囱顶端挥动铁锤。烟囱和这胡同老旧的房屋都面临着被拆除的命运。他心里有些感伤。

②一个工人跟路人打趣:“这年头,啥事都有。刚有个姑娘,买了七十二块从烟囱上拆下来的砖头。这姑娘想干啥啊!”

③他眼神有些恍惚。三年前,妻子去世后,他发觉自己老了,思维的能力被掠去了一大半。前年,女儿出嫁后,家里只剩下了他一个人。他觉得自己就像一根孤独的干木头。

④第二天,一个女孩找到他家,送给他一块红色的砖。砖面上写着:豆瓣胡同四十七号。“这块砖是从烟囱身上拆下来的。我想送给你,把烟囱的记忆留在你家里。这是我的一次艺术活动。”女孩说。

⑤“艺术活动?”在他的意识深处,只有绘画、音乐、电影和文学作品才是艺术,“我不是太明白……你这是什么艺术活动?”

⑥“从生活中来到生活中去的艺术。”

⑦女孩走后,他摩挲着红砖,琢磨着女孩的话。

⑧傍晚,女儿回来看他,要把无用的红砖丢出去,两人为此争执了几句,女儿气呼呼走了。此刻的夜是最寂静的,就像一大桶凉水,将他内心的孤寂和伤感冲刷了出来。

⑨隔天下午,他再次遇到了那个女孩。

⑩“谢谢你让这条胡同有了艺术。”

“叔叔,你喜欢这样的艺术吗?你也可以试一试。”

“我哪行,我可没那脑子。”

“艺术也是生活实践,这种实践能让人更热爱生活。想一想你最熟悉的生活环境,那里一定有你的艺术灵感。”

听了女孩的话,他有些心动了。晚上经过咖啡馆,闪烁的彩灯吸引了他的目光。他突然有了想法,他很兴奋。

“我想在胡同里挂上彩灯……我想改变一下胡同沉闷的气氛。你觉得怎么样?”下一次见面,他皱着眉,急问道。女孩想了一下,笑着说:“叔叔,我们可以合作完成胡同灯光装置……我们把彩色灯泡挂在胡同的墙壁上,只是完成了一半,我们再在地面上喷洒感应液体,路人的脚踏在上面,灯泡就会发光,脚步离开后,灯泡就会马上熄灭。”他啧啧称奇。

此时的天色接近黄昏。他们抬着木梯,手拿工具,来到胡同中央……

一个女人走过来,几秒后,彩灯突然在胡同里闪耀起来。女人发出一声尖叫,灯光灭了,接着又开始闪烁,女人再次叫出了声,不再是先前的尖叫,而是好几声惊叹。绚烂的光影在胡同里回旋。

“叔叔,你不想试一下吗?”“好!”他慢慢走过去,五颜六色的光影亮了,在眼皮上跳跃,他从内心深处感受着,时间仿佛虚无了,他的身体异常轻盈。

他感慨不已:自己只是一个退休工人,想不到会和艺术扯上关系,真是不可思议!他仰起头,看着墙上的彩灯朝他眨眼睛——我亲手买来的彩色灯泡,我亲手挂上去的,他心满意足。眼前的胡同成了灿烂的世界,他不出声地笑起来。

(原载《山花》,作者蒋一谈,有删改)

1.联系全文,分析第①段“他心里有些感伤”的表达效果。

2.本文的主人公是谁?请表明你的观点并阐述理由。

3.下列对本文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.第②段工人跟路人的打趣,是为下文“女孩送老人烟囱上的砖头”埋伏笔。

B.第 段“他皱着眉,急问道”运用神态描写,主要表现了老人对自己的不自信。

C.第 段从女人惊喜的表现,侧面体现女孩与老人胡同灯光艺术活动的成功。

D.第 段划线句,表达了老人对自己实践胡同艺术行为的自豪、满足。

(2022·江苏常州·统考中考真题)阅读非连续性文本,完成下面小题。

【良渚喜讯】

①2019年9月,著名的良渚遗址获准列入世界遗产名录,这标志着中华五千年文明史得到了国际社会认可,标志着由稻作农业孕育出的中华农耕文明在良渚得到实证。

②形成于5000多年前的良渚古城是早期城市文明的典型代表,填补了东亚考古史上城市文明的空缺。2017年,良渚古城宫殿区的池中寺遗址发现炭化稻谷堆积,保守估算,至少存有20万公斤稻谷。外城水利系统结构完整,蓄水、交通、拦洪、灌溉,功能齐全,为稻作稳产稳收打下了基础。

(《良渚文明》解说词,2022)

【考古链接】

①农业考古是考古学三大课题之一。稻作农业的发展,彻底改变了人类生产和生活方式。本世纪初,在浙江省“上山文化”考古中,陆续发现了1万年前属性明确的栽培水稻,充分证明上山这里就是世界稻作文明的起源地,是以南方稻作文明和北方粟作文明为基础的中华文明的重要起点。“杂交水稻之父”袁隆平题词“万年上山,世界稻源”,上山遗址成功入选中国“百年百大考古发现”。在国家博物馆举办的特展中,一粒炭化稻米被放置在显眼处,这粒稻米在上山文化早期灰坑中被发现,其长宽比相对于野生稻要小,经研究,属于驯化早期的原始栽培稻。上山遗址发现了包括水稻收割、加工和食用的较为完整的证据链,是迄今所知世界上最早的稻作农业遗存。这些发现让人类稻作栽培历史上溯至1万年前,刷新了人们对世界农业起源的认识。

②从文化基因的角度来讲,上山文化可以被视为河姆渡文化、良渚文化的母体。从农业尤其是稻作农业文化的起源、延续和发展来看,三者可以被看成是一组递进的发展阶段,而以稻作农业文化为基础的社会发展路径,最终奠定了由上山文化“最早的村落”走向良渚文化“最早的国家”这个区域文明的演进模式。

③中国稻作的主体是稍具粘性、颗粒比较短壮、比较耐凉的温带“粳”稻,这与后来在印度等地发展起来的热带稻类明显不同,热带稻种一般都是没有粘性细长粒的“籼”米。今日云南境内籼稻和粳稻的分布是垂直的,海拔1500米以下种籼,1700至2000米以上种粳,中间地带则籼粳交混。良渚史前稻完全属于粳稻型。粳稻由北纬30°以南逐步北上,漫及江淮之间的大平原区,这可由历史文献得到充分的证明,证据链清晰。目前中国水稻产量占世界总产量36%左右,而粳稻的产量占全国总产量的一半以上。中国史前栽培出的矮生稻品及稻作农业的成功,无疑是世界科技史上极有意义的原创性贡献,而粳稻在其他温带国家的扩大种植,是原创性贡献中再度原创性的贡献。

④如今,水稻是世界上种植最广的作物之一,遍布世界五大洲,全球水稻年产量达7.5亿吨,60%的世界人口以稻米为主食。以袁隆平院士为代表的中国水稻科学家,又把中华稻作文化提升到了世界顶尖水平,在全世界享有最崇高的威望,产生了巨大的影响。中华稻作文化还将继续造福世界人民!

(《文汇报》专题报道,2021)

4.请简单说明良渚稻作文化从何发展而来,又对后世产生了怎样的影响。

5.粳稻和籼稻的主要区别体现在哪些方面?

【稻作现场】

插秧歌

(宋)杨万里

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪①蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠朝餐歇半霎②,低头折腰只不答:

“秧根未牢莳未匝③,照管鹅儿与雏鸭。”

【注释】①兜鍪:头盔,士兵用以防护头部。巧妙比喻,暗示插秧如战斗。②唤渠朝餐歇半霎:渠,他。霎,一会儿。这是写农妇招呼农夫休息片刻,先去用餐。③莳未匝:栽种还没有完毕。

6.与“笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛”创设的稻作情境以及情感基调最为接近的一项是

A.水满田畴稻叶齐,日光穿树晓烟低。(宋·徐玑)

B.秋雨几家红稻熟,野塘何处锦鳞肥。(唐·韦庄)

C.稻花香里说丰年,听取蛙声一片。(宋·辛弃疾)

D.种稻盈田稻苗绿,愿云作雨雨我田。(元·陈泰)

【粮食安全】

2019年10月14日,《中国的粮食安全》白皮书发布,党中央提出了“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观。中国人口占世界的近1/5,粮食产量约占世界的1/4,1840年以来,无论从人均粮食占有量还是粮食供求平衡关系看,当前都是我国粮食安全水平最高的年代,目前中国人均粮食年产量为476公斤,大大超出400公斤的国际安全线。2017年稻谷每公顷产量为6916.9公斤,较1996年增长11.3%,比世界平均水平高50.1%。中国依靠自身力量端牢自己的饭碗,实现了由“吃不饱”到“吃得饱”,并且“吃得好”的历史性转变。但从中长期看,中国的粮食产需仍将维持紧平衡态势。内部来看,粮食产、销区域不平衡矛盾加剧。耕种的收益太低,损害了农民的生产积极性。如何提高小规模经营模式下的粮农收入是迈向高收入国家的世界性难题,我国目前正面临着这一“大国小农”难题。外部来看,当今世界粮食安全挑战依然严峻,仍有8亿多饥饿人口,国际粮食贸易面临着地区冲突和单边主义的干扰,不稳定因素增加。因此,确保国家粮食安全这根弦一刻也不能放松。

(《中国的粮食安全》白皮书,2019)

7.请概述中国的粮食安全状况。(不超过50字)

8.【考古链接】中出现了“证据链”一词,请结合整组材料解释这个词。

9.“一粒小小的粮食能救一个国家,也能绊倒一个国家。”晚年的袁隆平怀有更大的梦想:一个是禾下乘凉梦,再一个是杂交水稻覆盖全球梦。请联系整组材料,说说袁老为什么会有这两个“中国特色的梦想”。

(2021·江苏常州·统考中考真题)阅读说明文,完成下面小题。

植物工厂

石东乔 冯锋

①随着人口的持续增长、土地资源的枯竭,极端气候事件的频发,传统农业的发展到了“瓶颈期”。

②因此,科学家们设想利用先进的种植技术,把农业向上延伸。这源于植物生长的原理——万物生长靠太阳,植物利用太阳光进行光合作用,把空气中的二氧化碳和水转变成葡萄糖、淀粉等有机物,这样就可以长高、长大,直到开花结果。利用这个原理,在适宜条件下,给植物足够的光和必需的营养,就可以把庄稼“种”到空中去,把高楼大厦变成一座座农场,用车间生产的办法来生产粮食和瓜果等。

③这种植物工厂是农业发展的高级阶段,被看成农业产业化领域的“潜力股”。研究发现,只要对生长环境进行调控,通过改变光照、调整“光配方”、改善营养液成分等,就可实现对植物生长周期和生长状态的调控。比如,生菜在农田里栽培需要30~40天才能收获,但是在植物工厂仅需20天左右。在植物工厂里,只要有足够的光照和营养,水果、蔬菜乃至粮食就可以“长了一茬又一茬”,几乎不受外界的天气、光照和土壤环境的影响。

④植物工厂需要多种先进设施,如对环境进行精确控制、反馈的计算机和传感器等。然后,根据不同的植物来设置温度,湿度、光照、二氧化碳浓度等,高精度地实时测量植物的生长和生理状态,生成数据并反馈至控制系统,对环境进行动态调节。研究发现,光质影响植物光合作用和光信号调节,在植物生长中起重要作用,不同的植物对光质具有偏好性。比如,优化红光或远红光的比例,可以提高三色堇的开花数量和质量;而要想长出肥厚的绿色生菜,就需要多用蓝光和红光。

⑤没有土壤,植物“吃”什么?和田野生产不同,植物工厂要求洁净的栽培空间,甚至需要无菌培养室。在这种条件下,就要用营养液来“饲喂”植物。植物工厂采用循环流动的营养液来为植物提供营养。萝卜青菜,各有所爱,不同的植物也有不同的“口味”和“取食偏好”。比如,叶菜类、茄瓜类,花菜类的蔬菜,对营养液的要求各不相同,很多植物对于营养液的成分,酸碱性,温度等也有不同的“挑剔”程度。这就要求植物工厂对营养液进行个性化配制和运用。

⑥由此看来,只要做到精准的人工控制,就可在植物工厂里实现万物生长的梦。可以想象,只要带上种子、水和营养物质,利用太阳能或其他清洁能源,就可生产出粮食、蔬菜和水果来,这不仅解决了“瓶颈期”问题,还能解决航海、航天、沙漠、极地等环境中的吃饭问题。

(《光明日报》,2020.12.10有删改)

10.结合文本信息,给“植物工厂”下定义。

11.第④段说明植物工厂里先进设施的重要,作者是如何说清楚的?

12.结合上下文内容,说说第⑥段“由此看来”在文中的作用。

13.下列对本文的理解和推断不正确的一项是( )

A.植物工厂被看成是农业产业化领域的“潜力股”,说明其预示着农业的发展方向。

B.植物工厂可以自由调控植物的生长周期,不受外界天气、光照和土壤环境的影响。

C.第⑤段画线句生动有趣,其主要意思是不同的植物对营养液的要求各不相同。

D.植物工厂技术的突破,使得在荒漠、太空、航船、极地建立农场成为可能。

(2021·江苏常州·统考中考真题)阅读散文,完成下面小题。

萧萧白杨

许冬林

①白杨树是我见过的生长得最专注的树了。树干挺拔向上,像毛笔的中锋,笔直指向天空。那些丫枝里,没有一个逃兵,哪怕一点异心都没有。看着那样统一步调的丫枝,在主干的统领下,奔向同一个方向,会让人心底涌起“忠诚”两字。

②和白杨相比,感觉南方的树木是娇生惯养的。南方有佳木,它们枝叶蓊郁,八方伸展,是一副柔媚多情的姿态。而白杨呢,它大约是乔木中的君子,行坐端庄,穆穆临风。

③以前读到“白杨多悲风,萧萧愁杀人”,我以为白杨秋风是一幅仓皇晦暗的画面。“萧萧”是白杨在风里落叶的声音——长风浩荡,秋色肃杀,和落叶一起沉寂于大地的,还有永不复返的生命。《古诗十九首》里,白杨就这么萧条冷落,似乎一直在很悲剧地落叶。

④后来做中学老师,给学生上《白杨礼赞》,依旧将信将疑,以为作者是怀着主观偏见,生生把晦暗苍凉的白杨给提亮了。直到亲眼看见,才惊觉白杨原来不那么萧索。

⑤在新疆,秋日朗照的天空下,看到水渠边的一排白杨树,我竟然也和上世纪四十年代初的茅盾先生一样,惊奇地叫了一声。

⑥白杨实在英挺,是纤尘不染的那种英挺伟岸。

⑦“微风吹,吹得绿叶沙沙响,太阳照得绿叶闪银光。”风吹白杨,万叶翻动,萧萧有声。西北地区的树木还有一个特点,就是叶子要稀一点。叶子的间隙里,风可以张开膀子穿过去。不像南方的树,叶子太密太厚,永远是荷尔蒙旺盛的青春期,风一吹,声音模糊得没有重点。

⑧我喜欢白杨,喜欢它的这种疏朗与简洁,就像难得一遇的谦谦君子,儒雅、低调,懂得节制欲望,与攘攘①尘世总是保持一段距离,可又是有力量的。我站在白杨下,听风吹白杨,感觉像是站在楼兰遗址的颓墙前,虔诚地倾听古人浑厚庄严的歌谣。

⑨白杨入画。但不是中国水墨,而是西洋油画。西北无边无际的阳光下,白杨被照得通体明亮,气宇轩昂。叶子翠绿,树干纯白,色彩饱和度强。而西洋油画,用色饱满,适宜画白杨。在油画框里,白杨用枝干和茂盛的叶子,来表达阳光醇厚,表达天空高远。

⑩去交河故城时,我在吐鲁番的一条路边停下,特意下车,亲手抚摸了一棵白杨。

交河故城是唐朝安西都护府遗址,在吐鲁番。安西都护府是唐代西域的最高军政机构,首任都护是乔师望,他是唐朝将领,庐陵公主的驸马。后来接任的郭孝恪击败龟兹后,把安西都护府从交河城迁到了龟兹,即今天的新疆库车县。此后,都护府在唐蕃战火中几失几守,最后府衙基本稳定在龟兹。王维有《送元二使安西》:“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”王维诗里的安西,已经是位于龟兹的安西都护府了。

在唐代,从长安望向安西都护府,那是山长水阔,黄沙漫天。那些远赴西北镇守边塞的文武官员,那些鞍马风尘夜夜望乡的中原士兵,一定在不遇故人的孤独中,用白杨的葱茏喂养着乡思和希望。

“瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。”边塞诗人岑参写出了边地苦寒却也雄奇的大观。那时,怀着建功立业的志向,岑参第二次出塞任职。新的守边人来了,老的守边人回去,一拨拨人马轮换,用人之颠沛换国之长安。岑参来给他的前任武判官送行,“轮台东门送君去,去时雪满天山路”,那时,西北的白杨一定落光了叶子,在漫天风雪中伫立成千树万树梨花开的样子。

当春天来临,交河故城的城墙下桃花盛开。一千多年前的春天,白杨也在春风里萌发新叶。我想,那些一拨拨来过西北、驻守过西北、穿越过古丝绸之路的人们,是否在深深孤独中,慢慢就散发出白杨的气质?

如果有白杨,又何惧大地空旷。

(《散文》,2019.06有删改)

【注释】①攘攘:世人追名逐利的样子。

14.下面选项中对本文的理解与分析不正确的一项是( )

A.第①段说白杨的形象让人想起“忠诚”,也照应了后文那些忠诚的守边人。

B.第⑥~⑨段作者从听觉和视觉的角度来刻画白杨之美。

C.第 段“用人之颠沛换国之长安”一句中“长安”具体指的是唐代的都城长安。

D.作者对白杨的认识发生了变化,从认为它一贯萧索到喜爱感佩。

15.请谈谈作者认为西洋油画比中国水墨更适合画白杨的原因。

16.作者和茅盾看到白杨树都“惊奇地叫了一声”,茅盾是因为恹恹欲睡之感被傲然挺立的白杨惊醒,而作者是为什么?请结合文本分析原因。

17.请结合上下文,分析第⑩段我特意下车亲手抚摸一棵白杨时的心理。

18.第 段作者为什么要引用王维的诗?

19.请结合文本分析第 段画线句中“白杨的气质”的内涵,并联系当今一则事例谈谈你的感想。

(2020·江苏常州·统考中考真题)阅读文章,完成下面小题。

常州:名士部落的千年文脉

叶舟 阮清华

①在中国广袤的版图上,常州是一颗耀眼的明珠。她地理位置优越,人民富庶;她教育发达,人文荟萃,是季子故里,齐梁旧地;儒风蔚然,学派林立。从泰伯奔吴、季札封邑起,在绵延近三千年的历史长河中,常州创造出了具有丰富内涵和鲜明特征的地域文化。

②殷商末年,泰伯从中原带来了先进文化,江南的土著文化受到了来自中原文化的熏陶。位于吴国中心区域的常州,成为吴文化重要的发祥地之一。

③南北朝时期,随着大量文人南迁,常州作为萧氏故里,成为南朝齐梁文化的发源地和中心,也是受齐梁文化影响最为深远的地方。齐梁时期广博的学术风气及“颇采华词以饰经说”的研究风格在常州后世的学术传统中打下了深刻的烙印。

④京杭大运河苏南段的开通,不仅使南北联系更加紧密,而且刺激了南北文化的交流。伴随着城市的繁荣,隋、唐时期的常州吸引了大量的南迁文人,城市文化在吸收外来养分后迅速成长,日益昌盛。

⑤宋代的杨时和苏轼使常州的文化快速趋向成熟。他们两人从不同道路出发,奠定了常州学风相辅相成的两极。杨时退居常州十八年,聚徒讲学,阐述理学,这既是传授理学的十八年,也是常州书院教育振兴的十八年。苏轼一生出入常州多达十一次,最后病逝于常州。苏轼“出处穷达”,在朝为官不畏权贵,以国事为重;贬官到地方,也能造福一方,为民请命。苏轼和杨时的文化精神奠定了常州文化最重要的根基,在家家重诗书、户户重教育的基础上,使得常州的学术在日后迎来了全盛期。

⑥明代学者唐顺之的出现将常州文化精神固有的特点发扬光大。他与当时的文人社团东林党产生紧密的学术联系,“家事国事天下事,事事关心”,形成了“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的精神传统,绵延至清代的常州学派,形成了经世致用的学术高潮。

⑦常州学派兴起于清朝乾嘉盛世。在考证流行的时候,另辟蹊径,将经学研究与现实政治相结合,为今文经学在清代学术界争得了重要的地位,使之成为足以与古文经学相抗衡的常州学派,更成为清代学术界面对社会危机的应变之学和变革之学,为日后的改良与革命提供了有力的理论武器。著名学者陆宝千说:“若从学术一面论,则后日常州学派震撼一时,近代倡变法、走革命者,鲜不受熏。”

⑧常州学派的经世主张不只体现在对现实问题的关注,更强调社会责任感。常州学者并非只是空泛地议论时政,而是更强调脚踏实地去改变现状。曾经有人说常州人性格中最大的特点是“戆直”,大抵是迂愚而刚直之意,但常州人的迂直中实有一股正气在。当这种戆直浸润了经世致用的意蕴时,更显得正气满满。明代高攀龙说常州人“危时守所学,乱亡守孤城”,能在一片黑暗中闪耀出人性的崇高和伟大。

⑨回想常州千年文脉流动的历史,我们并不应该只是如“白头宫女说遗事”般缅怀过往,“李杜诗篇万口传,至今已觉不新鲜。江山代有才人出,各领风骚数百年”,赵翼在三百年前的吟诵,在今天有着新的意义和内涵。

(摘自2019年12期《长三角观察》,有删改)

20.文章的标题好在哪里?请简述理由。

21.阅读全文,仿照示例,概括常州文化发展所经历的不同时期。

殷商发祥期→_________________→隋唐成长期→宋朝成熟期→__________

22.第⑧段画线句至少有两个词语必须重读,你认为是哪两个?请简述理由。

23.依据文章,再补充阅读文天祥的诗《常州》及小序,概括常州文化精神的内涵。

序:常州,宋睢阳郡也。北兵愤其坚守,杀戮无遗种,死者皆忠义之鬼,哀哉!

山河千里在,烟火一家无。壮甚睢阳守,冤哉马邑屠。

苍天如可问,赤子果何辜?唇齿提封旧,抚膺三叹吁!

[注释]《常州》选自《历代诗人咏常州》。此诗为文天祥战败被俘,押送北上,路经常州时所作。作者以唐代睢阳之战和汉初马邑被屠暗喻常州军民守城抗击元军之壮烈。

24.下列选项中对本文的理解与分析错误的一项是( )

A.第①段综合运用多种表达方式,包含描写、抒情、议论等。

B.第⑤段写苏轼与常州的紧密联系,主要是告诉读者苏轼对常州有深厚感情。

C.“经世致用”理解为:学问应用于治理国家、推动社会实践与变革。

D.末段提醒我们:不要只沉缅于常州文化辉煌的过去,而更应努力开创常州文化的未来。

(2020·江苏常州·统考中考真题)阅读文章,完成下面小题。

儿童文学:要尽可能地接近儿童生命的本然状态

陈思和

①儿童文学必须突出儿童性,但是儿童与儿童文学的写作是分离的。不像青春文学,作者多半是在读的中学生和大学生,或者是青年作家。儿童文学是由成年人来写的,年龄上隔了一代,甚至隔了两代。年龄跨界的人来表达儿童生命的感受,难度就比较大。所以,恰当的创作原则是:儿童文学要尽可能地接近儿童生命的本然状态。

②儿童阶段的生命特征是儿童文学的母题所在。在外力帮助下逐渐走向独立是儿童阶段的重要特征,这就构成儿童文学的一大母题--爱和互相帮助。还有两个主题与此是相辅相成的,一个是善恶,一个是分享。

③儿童阶段的另一个生命特征是环境视域的逐步扩大,这也是儿童文学的重要母题。儿童文学最初关注的意象是床和房子,拓展开去,于是就出现了离家外出旅行的主题,或者身体突然掉进另外一个空间,由此开始了历险记。西方儿童文学名著《小红帽》《木偶奇遇记》都是这个主题延伸出来的。

④从生命原始状态到开始接受文明规范的教育是儿童生命的又一重要特征。孩子的生命是赤裸裸诞生的,是一种无拘无束的原始形态,也可以说这是一种野蛮形态。这个特征既强调了教育在儿童文学中的地位--人自身从“小野蛮”逐渐向着“小文明”的形态发展,同时,也肯定了儿童生命的某种野蛮特点。

⑤这里说的“野蛮”是不带有贬义的,它揭示出生命形态中有很多非文明规范的因素,它是自然产生的,是孩子生命形态的本然。电影《地雷战》有一个细节,鬼子工兵挖地雷的时候,挖到了一个假地雷,里面放的竟然是大便,日本工兵气得嗷嗷直叫。电影镜头马上切换到两个孩子在哈哈大笑,一个悄悄告诉另一个:是臭粑粑!如果镜头里表现的是成年人这么做,就会让人感到恶心,然而孩子的恶作剧却让人解颐一笑。为什么?因为在这个细节里突然爆发了一种儿童生命的蛮性特征,用在战争环境下特别恰当。

⑥创作儿童文学,尽可能地接近儿童生命的本然状态,途径还有很多,比如“模仿”和“接近”,但是这属于外部行为。创作其实是一种内心行为,作者需要从自身的生命感受出发,通过童年记忆来挖掘和激发自身具有的儿童生命因素,也许这种因素早已被成年人的种种生命征象所遮蔽,但是仍然具有活力。通过记忆把自身生命的童年因素激发出来并且复活,通过创作活动把它转化为文学形象,那是儿童文学中最上乘的意象。

⑦儿童文学不可避免地含有非儿童性的部分。如果说,儿童性的部分更多地是从文学审美的功能上来呈现儿童文学,那么,非儿童性的部分,则要从知识传播、成长教育等功能上来发挥儿童文学的特点。儿童性与非儿童性的完美结合,才是优秀的儿童文学的最高境界。

⑧但要注意,教育的内容可能不是儿童自己需要,而是长辈觉得应该让儿童知道的。我们讲“瓢虫是害虫”“蜜蜂是益虫”,其实这些都是成年人的标准。哪个孩子不小心被蜜蜂刺了一下,他可能就会认为蜜蜂才是害虫。这提示我们要有这个自觉,对于儿童文学中含有的非儿童功能,要有一个“度”,太多就超过了儿童承受的能力,会使儿童文学发生异化;但完全没有非儿童功能也做不到,那是乌托邦。这是儿童文学自身的特点决定的。

(摘自2019年9月23日《文汇 读书周报》,有删改)

25.下列选项中对本文的理解和分析错误的一项是( )

A.首段写青春文学,目的是与儿童文学创作形成对照,突出年龄跨界表达儿童生命感受的难度,从而引出本文中心论点。

B.本文论证思路清晰严谨:首先提出论点,接着重点分析儿童文学创作接近儿童生命本然状态的途径,最后补充论述儿童文学的教育功能。

C.孩子的生命是赤裸裸诞生的,是一种野蛮形态。这里的“野蛮”表明了作者对儿童文学中“蛮性特征”内容的坚决否定。

D.“异化”指变成不同的东西。“乌托邦”指难以实现的愿望。文章结尾这两个词语的使用,表明了作者鲜明的创作态度。

26.下面的材料能否证明第②段的观点?请说明理由。

中国古典文学名著《西游记》,深受中国儿童的喜爱。孙悟空的神通广大,降妖灭魔,西天取经之路的奇幻历险经历,唐僧师徒四人一路互相扶持、互相帮助的感人故事,都深深地吸引着小读者们的心灵。

27.请分析文章第③段使用的论证方法及其作用。

28.联系全文,说说你对第⑦段画线句子的理解。

29.请依据文本并结合自身阅读体验,谈谈儿童文学创作怎样尽可能接近儿童生命的本然状态。

30.(2022·江苏常州·统考中考真题)阅读材料,回答问题。

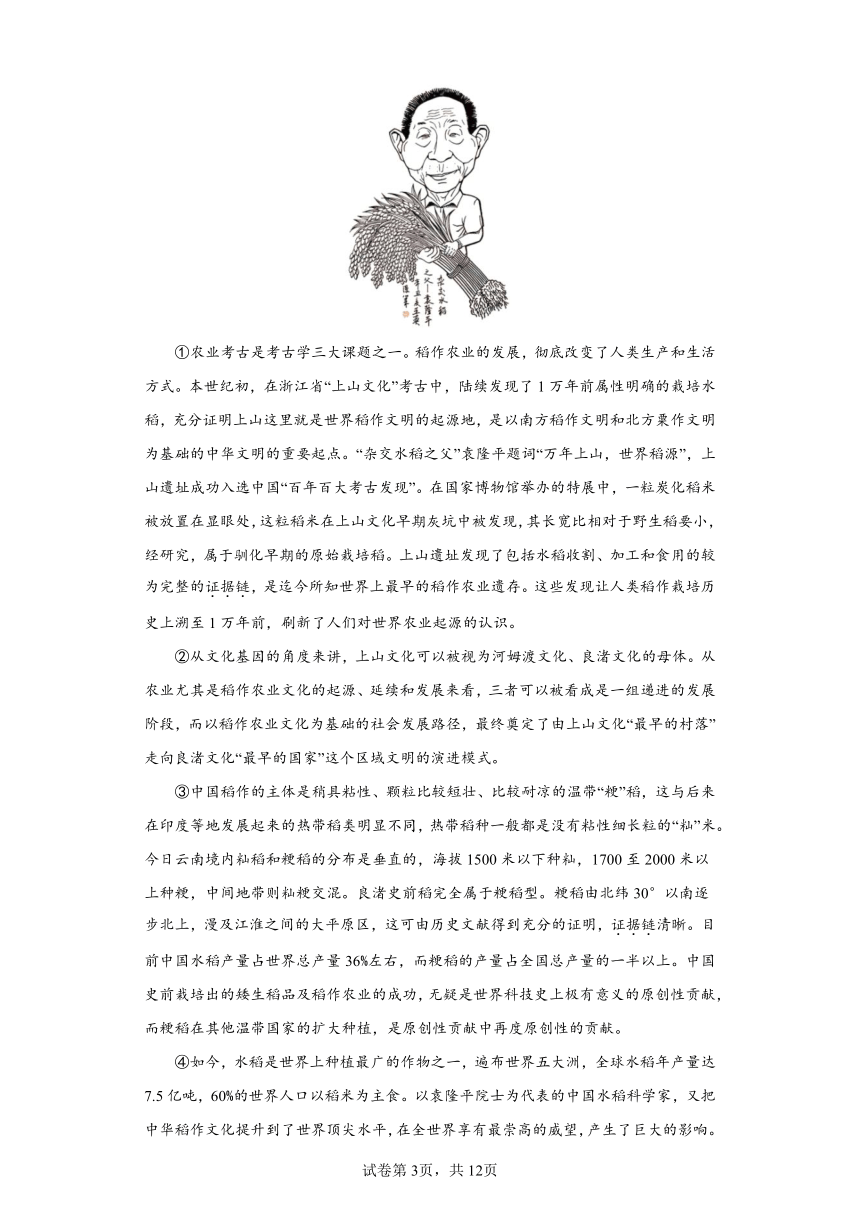

【材料1】

【材料2】

景区文物的维修与保护需要大量资金,文旅产业又涉及很多行业,需要相关配套,投资回报周期长,融资相对困难。文旅发展资金主要来自政府,由于财政资金短缺而社会资本参与又少,文旅产业发展受到制约。

【材料3】

很多文创产品只是旅游纪念品,与文化没有什么关系,也没体现出文化责任。那些产品如果放到外地去卖,人们基本上不会把产品跟它所依赖的深厚文化结合在一起。旅游产品在文化传播中的意义和价值没有得到足够的重视。

【材料4】

在弘扬革命精神的红色旅游、传播传统文化的民俗旅游、体验美丽风光的乡村旅游等项目的开发中,要以中外交流主题年等多种文旅活动为载体,推动中华优秀文化的传承、弘扬以及对外传播,在跨文化交流中讲好中国故事。

(采自《旅游绿皮书》《光明日报》等)

(1)旅游跟文化融合是旅游发展的大趋势,请依据材料1说明理由。

(2)探究材料,补写一个优化文旅融合发展的创新策略。

策略一:更好地对接公众需求,强化旅游过程中的文创体验。

策略二:拓宽融资渠道,加大文旅产业的投资力度。

策略三:

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.①老人的心理活动,表达了他对废弃的烟囱和即将被拆迁的胡同的不舍之情。②废弃的烟囱正如无用的自己,表达了老人对自己年老孤独的悲伤之情。③为下文老人参与艺术创造,乐观面对生活作铺垫。④与下文老人心情的变化形成对比。 2.主人公是老人。

理由:①主要篇幅是在表现老人,人物贯穿始终。②小说通过老人前后的改变,证明平凡人物也能进行艺术创造(艺术创造无处不在、艺术来源于生活),突显了“艺术来源于生活,艺术会让人更热爱生活”的主题。

主人公是女孩。

理由:①女孩是推动小说情节发展的主要力量。女孩的艺术行为引起老人对艺术追求的渴望,改变了老人的生活态度。②通过女孩这个人物表现出年轻人的创造力,突显主题“艺术来源于生活,艺术会让人更热爱生活”。 3.B

【解析】1.考查对文章内容的理解。

联系第①段中“他默默看着工人站在烟囱顶端挥动铁锤。烟囱和这胡同老旧的房屋都面临着被拆除的命运。他心里有些感伤”的内容可知,“他心里有些感伤”是心理描写,表达了他对废弃的烟囱和即将被拆迁的胡同的留恋和不舍;

联系第①段中“他默默看着工人站在烟囱顶端挥动铁锤。烟囱和这胡同老旧的房屋都面临着被拆除的命运。他心里有些感伤”,第③段中“他眼神有些恍惚。三年前,妻子去世后,他发觉自己老了,思维的能力被掠去了一大半。前年,女儿出嫁后,家里只剩下了他一个人。他觉得自己就像一根孤独的干木头”,第⑧段中“傍晚,女儿回来看他,要把无用的红砖丢出去,两人为此争执了几句,女儿气呼呼走了。此刻的夜是最寂静的,就像一大桶凉水,将他内心的孤寂和伤感冲刷了出来”的内容可知,“他心里有些感伤”,是因为觉得废弃的烟囱就像无用的自己一样,表达了老人对自己年老孤独的悲戚,伤心;

联系第 段中“听了女孩的话,他有些心动了。晚上经过咖啡馆,闪烁的彩灯吸引了他的目光。他突然有了想法,他很兴奋”,第 段中“‘我想在胡同里挂上彩灯……我想改变一下胡同沉闷的气氛。你觉得怎么样?’下一次见面,他皱着眉,急问道”的内容可知,为下文老人参与艺术创造,乐观面对生活作了铺垫;

联系第 段中“他感慨不已:自己只是一个退休工人,想不到会和艺术扯上关系,真是不可思议!他仰起头,看着墙上的彩灯朝他眨眼睛——我亲手买来的彩色灯泡,我亲手挂上去的,他心满意足。眼前的胡同成了灿烂的世界,他不出声地笑起来”的内容可知,“他心里有些感伤” 与下文老人心情的变化形成对比,突出了艺术创作带给老人的喜悦。

2.考查对文章内容的理解和主要人物的分析。小说主人公是根据中心来确定的,最能突出文章中心的人物就是主人公。解答时,结合上下文和文章主旨以及作者要表达的情感,加以理解分析即可。老人和女孩在表现主题中的作用是同等重要的。也可以说,小说的主题是在这两个人物相辅相成、互相依存、互相浸透的行为、语言中表现出来的。忽略、贬低其中任何一个人物的作用,都会削弱对主题的理解。所以无论解答这两个人物中的哪一位是主人公都可以,只要做到言之有理即可。

如选择老人,联系全文可知,老人作为线索人物,贯穿始终,大部分篇幅围绕老人进行叙述;联系第①段中“他默默看着工人站在烟囱顶端挥动铁锤。烟囱和这胡同老旧的房屋都面临着被拆除的命运。他心里有些感伤”,第 段中“他感慨不已:自己只是一个退休工人,想不到会和艺术扯上关系,真是不可思议!他仰起头,看着墙上的彩灯朝他眨眼睛——我亲手买来的彩色灯泡,我亲手挂上去的,他心满意足。眼前的胡同成了灿烂的世界,他不出声地笑起来”的内容可知,小说通过老人前后的巨大改变,说明了平凡人物也能进行艺术创造;联系第⑥段中“从生活中来到生活中去的艺术”,第 段中“艺术也是生活实践,这种实践能让人更热爱生活”的内容可知,老人的变化,证明了艺术创造无处不在,突出了“艺术来源于生活,艺术会让人更热爱生活”的深刻主题;

如选择女孩,联系④段中“第二天,一个女孩找到他家,送给他一块红色的砖。砖面上写着:豆瓣胡同四十七号。‘这块砖是从烟囱身上拆下来的。我想送给你,把烟囱的记忆留在你家里。这是我的一次艺术活动。’女孩说”,第 段中“‘叔叔,你喜欢这样的艺术吗?你也可以试一试’”,第 段中“听了女孩的话,他有些心动了。晚上经过咖啡馆,闪烁的彩灯吸引了他的目光。他突然有了想法,他很兴奋”的内容可知,女孩的言行,是推动小说情节向前发展的主要力量;

联系第④段中“‘这块砖是从烟囱身上拆下来的。我想送给你,把烟囱的记忆留在你家里。这是我的一次艺术活动’女孩说”,第⑦段中“女孩走后,他摩挲着红砖,琢磨着女孩的话”的内容可知,女孩的艺术行为引起老人对艺术追求的渴望,改变了老人的生活态度;

联系第 段中“女孩想了一下,笑着说:‘叔叔,我们可以合作完成胡同灯光装置……我们把彩色灯泡挂在胡同的墙壁上,只是完成了一半,我们再在地面上喷洒感应液体,路人的脚踏在上面,灯泡就会发光,脚步离开后,灯泡就会马上熄灭。’他啧啧称奇”的内容可知,通过女孩所表现出的年轻人的独特、新奇创造力,突显主题“艺术来源于生活,艺术会让人更热爱生活”的主题。

3.考查对文章内容的理解和辨析。

B.“主要表现了老人对自己的不自信”有误,联系段中 “艺术也是生活实践,这种实践能让人更热爱生活。想一想你最熟悉的生活环境,那里一定有你的艺术灵感。”第 段中“听了女孩的话,他有些心动了。晚上经过咖啡馆,闪烁的彩灯吸引了他的目光。他突然有了想法,他很兴奋”的内容可知,表现出了老人急于验证自己的想法,像尽快“改变一下胡同沉闷的气氛”的心情;

故选B。

4.从文化基因的角度来讲,上山文化可以被视为河姆渡文化、良渚文化的母体(或:良渚文化从上山文化和河姆渡文化中吸收营养,演变发展而来)。良渚稻作文化不断向中国北方和其他国家拓展,稻米养活大量人口,为中国粮食安全提供保障,为农耕文明的发展持续不断地发挥巨大的历史影响。 5.答案要点:①外形。粳稻颗粒比较短壮,籼稻颗粒细长。②粳稻稍具粘性,籼稻没有粘性。③粳稻比较耐凉,籼稻喜温。④产地。粳稻更适应北方和高海拔地区,籼稻更适应南方和低海拔地区。 6.D 7.中国粮食安全水平高,依靠自身力量端牢自己的饭碗。但国内外挑战因素多,中长期仍将维持紧平衡态势。 8.为了证明某个观点,提供足够多的有效证据,这些证据之间有严谨的逻辑关系(证据之间互相关联),这样的一组证据就可以叫作证据链。为了证明上山遗址是世界稻作文明的起源地、我国稻作农业是极有意义的原创性贡献、我国粮食安全不可大意,材料都提供了较为完整的证据链(结合到其中某一处即可)。 9.以下是合理的联系点——①确保中国口粮绝对安全。②消灭饥饿人口,让全世界的穷苦人民都能吃饱饭。③发扬光大中华稻作文明传统。④提高产量,让水稻生产者富裕起来。⑤醉心事业,为提高中国水稻科技水平作贡献。⑥因为他是“杂交水稻之父”,是一个伟大的科学家,有鞠躬尽瘁的敬业精神。

【解析】4.本题考查信息筛选与概括。

根据【考古链接】②段“从文化基因的角度来讲,上山文化可以被视为河姆渡文化、良渚文化的母体”可知,从文化基因的角度来讲,上山文化可以被视为河姆渡文化、良渚文化的母体(或:良渚文化从上山文化和河姆渡文化中吸收营养,演变发展而来)。

根据【考古链接】③段“良渚史前稻完全属于粳稻型。粳稻由北纬30°以南逐步北上,漫及江淮之间的大平原区,这可由历史文献得到充分的证明,证据链清晰”可知,良渚稻作文化不断向中国北方和其他国家拓展;根据“目前中国水稻产量占世界总产量36%左右,而粳稻的产量占全国总产量的一半以上。中国史前栽培出的矮生稻品及稻作农业的成功,无疑是世界科技史上极有意义的原创性贡献,而粳稻在其他温带国家的扩大种植,是原创性贡献中再度原创性的贡献”可知,稻米养活大量人口,为中国粮食安全提供保障,为农耕文明的发展持续不断地发挥巨大的历史影响。

5.本题考查材料提炼与概括。

根据【考古链接】③段“中国稻作的主体是稍具粘性、颗粒比较短壮、比较耐凉的温带‘粳’稻,这与后来在印度等地发展起来的热带稻类明显不同,热带稻种一般都是没有粘性细长粒的‘籼’米”可知,粳稻稍具粘性,籼稻没有粘性;粳稻颗粒比较短壮,籼稻颗粒细长;粳稻比较耐凉,籼稻喜温;

根据【考古链接】③段“云南境内籼稻和粳稻的分布是垂直的,海拔1500米以下种籼,1700至2000米以上种粳,中间地带则籼粳交混。良渚史前稻完全属于粳稻型。粳稻由北纬30°以南逐步北上,漫及江淮之间的大平原区”可知;粳稻更适应北方和高海拔地区,籼稻更适应南方和低海拔地区。

6.本题考查内容理解。

“笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛”意思是:斗笠当做头盔,蓑衣当做铠甲,雨水从头上流入,弄湿了肩胛。写出了春雨之密、之急、之大,否则,不至于从头上流入脖颈并沾湿肩膀。以“兜鍪”和“甲”分别比喻“笠”和“蓑”,充溢着一股火药味儿,正暗示抢插稻苗无异一场紧张的战斗,突出一个“忙”字,表达了对农人辛苦劳作的同情。

A.“水满田畴稻叶齐,日光穿树晓烟低”意思是:一望无际的稻田里,水波微漾,整齐的稻子如刀削一般。清晨的阳光穿过树叶,投影在地上,晨雾在树间缭绕。构成了一幅清新、明快的田园山水画,表现了诗人悠然自得的心情。与“笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛”创设的稻作情境以及情感基调不符;

B.“秋雨几家红稻熟,野塘何处锦鳞肥”意思是:秋雨绵绵,稻谷成熟。池塘水漫,鱼儿嬉戏。写的秋天收获季节情景,表达了作者的喜悦之情。与“笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛”创设的稻作情境以及情感基调不符;

C.“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”意思是:在稻谷的香气里,人们谈论着丰收的年景,耳边传来一阵阵青蛙的叫声,好像在说着丰收年。描绘的是当地的夏夜山道的景物和词人的感受,洋溢着作者的喜悦之情。与“笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛”创设的稻作情境以及情感基调不符;

D.“种稻盈田稻苗绿,愿云作雨雨我田”意思是:田地中种满了稻子,稻苗碧绿,希望云彩化作春雨滋润我的稻田。写的是春季插秧后期盼下雨的心情,隐含着对农人的同情,与“笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛”创设的稻作情境以及情感基调接近;

故选D。

7.本题考查概述。

根据【粮食安全】“当前都是我国粮食安全水平最高的年代,目前中国人均粮食年产量为476公斤,大大超出400公斤的国际安全线。2017年稻谷每公顷产量为6916.9公斤,较1996年增长11.3%,比世界平均水平高50.1%。中国依靠自身力量端牢自己的饭碗,实现了由‘吃不饱’到‘吃得饱’,并且‘吃得好’的历史性转变”,可概述为:中国粮食安全水平高,依靠自身力量端牢自己的饭碗;

根据【粮食安全】“但从中长期看,中国的粮食产需仍将维持紧平衡态势。内部来看,……外部来看,……因此,确保国家粮食安全这根弦一刻也不能放松”,可概述为:但国内外挑战因素多,中长期仍将维持紧平衡态势。

8.本题考查词语理解。要求结合整组材料解释“证据链”一词。

证据链:本为法律术语,指一系列客观事实与物件所形成的证明链条。根据【良渚喜讯】①“2019年9月,著名的良渚遗址获准列入世界遗产名录,这标志着中华五千年文明史得到了国际社会认可,标志着由稻作农业孕育出的中华农耕文明在良渚得到实证”、【考古链接】①段“本世纪初,在浙江省‘上山文化’考古中,陆续发现了1万年前属性明确的栽培水稻,充分证明上山这里就是世界稻作文明的起源地,是以南方稻作文明和北方粟作文明为基础的中华文明的重要起点”“上山遗址发现了包括水稻收割、加工和食用的较为完整的证据链,是迄今所知世界上最早的稻作农业遗存。这些发现让人类稻作栽培历史上溯至1万年前,刷新了人们对世界农业起源的认识”、③段“中国史前栽培出的矮生稻品及稻作农业的成功,无疑是世界科技史上极有意义的原创性贡献,而粳稻在其他温带国家的扩大种植,是原创性贡献中再度原创性的贡献。”,结合【粮食安全】“因此,确保国家粮食安全这根弦一刻也不能放松”可知,为了证明上山遗址是世界稻作文明的起源地、我国稻作农业是极有意义的原创性贡献、我国粮食安全不可大意,材料都提供了较为详尽的证据,且这些材料具有相互关联的关系,据此本文证据链可理解为:为了证明某个观点,提供足够多的有效证据,这些证据之间有严谨的逻辑关系(证据之间互相关联),这样的一组证据就可以叫作证据链。

9.本题考查内容理解。

根据【考古链接】④段“以袁隆平院士为代表的中国水稻科学家,又把中华稻作文化提升到了世界顶尖水平,在全世界享有最崇高的威望,产生了巨大的影响。中华稻作文化还将继续造福世界人民”,结合①段“‘杂交水稻之父’袁隆平题词‘万年上山,世界稻源’”可知,他是“杂交水稻之父”,是一个伟大的科学家,有着崇高的理想,并且醉心事业,为提高中国水稻科技水平作贡献;

根据【考古链接】③段“中国史前栽培出的矮生稻品及稻作农业的成功,无疑是世界科技史上极有意义的原创性贡献,而粳稻在其他温带国家的扩大种植,是原创性贡献中再度原创性的贡献”可知,发扬光大中华稻作文明传统,为国家乃至人类增添原创性贡献;

根据【考古链接】③段“目前中国水稻产量占世界总产量36%左右,而粳稻的产量占全国总产量的一半以上”可知,提高产量,让水稻生产者富裕起来;

根据【考古链接】④段“全球水稻年产量达7.5亿吨,60%的世界人口以稻米为主食。”可知,消灭饥饿人口,让全世界的穷苦人民都能吃饱饭;

根据【粮食安全】“党中央提出了‘确保谷物基本自给、口粮绝对安全’的新粮食安全观”可知,确保中国口粮绝对安全。

10.植物工厂就是利用光合作用的原理,给植物足够的光和必需的营养,从而使高楼大厦变成一座座生产粮食和瓜果的车间。 11.作者先指出“植物工厂需要多种先进设施”;然后指出需要“高精度地实时测量植物的生长和生理状态,生成数据并反馈至控制系统,对环境进行动态调节”,做到这一点,没有先进设施,很明显是无法做到的。最后,用“调节光质可以影响植物生长”来侧面说明植物工厂里先进设施的重要。 12.总结前文。总结有了先进设施,就能够做到精准的人工控制,从而实现植物工厂中的万物生长的梦。 13.B

【分析】10.本题考查说明方法。

结合文本信息,给“植物工厂”下定义。首先,要确定句子主干,即“植物工厂是车间”;其次,确定该定义的外延和内涵,也就是找到相关语句。植物工厂的相关内容在第二段,重要语句有“植物生长的原理——万物生长靠太阳”“利用这个原理,在适宜条件下,给植物足够的光和必需的营养,就可以把庄稼“种”到空中去,把高楼大厦变成一座座农场,用车间生产的办法来生产粮食和瓜果”,最后,组织答案。

11.本题考查说明顺序。

第④段中,作者先指出“植物工厂需要多种先进设施”;接着指出根据不同植物来设置植物成长的要素,需要“高精度地实时测量植物的生长和生理状态,生成数据并反馈至控制系统,对环境进行动态调节”,做到这一点,没有先进设施,很明显是无法做到的。最后,列举“调节光质可以影响植物生长”,侧面说明植物工厂里先进设施非常重要。⑤段“植物工厂要求洁净的栽培空间,甚至需要无菌培养室。在这种条件下,就要用营养液来“饲喂”植物”,又从植物成长的环境及营养物质的角度,说明植物工厂里先进设施非常重要。

12.本题考查词句作用。

“由此看来”明显是总结句,有总结前文的作用,总结出植物工厂需要先进的设施,有了先进的设备,才能做到精准的人工控制,也就可在植物工厂里实现万物生长的梦。

13. 本题考查信息筛选。

B项“不受”判断错误;根据原文“几乎不受外界的天气、光照和土壤环境的影响”可知错误;

故选B。

14.C 15.因为阳光下,白杨被照得通体明亮,叶子翠绿,树干纯白,色彩饱和度强。而西洋油画,用色饱满,所以适宜画白杨。 16.因为终于亲眼见到了喜欢的白杨,看到了它的挺拔高俊,见证了它毫无晦暗苍凉之色,且它的“疏朗与简洁”深深吸引了我。一声惊叫,完全是兴奋喜悦之声。 17.此刻的心情,当是喜悦与兴奋并存。亲眼看到无比崇敬的白杨,自然喜悦;消除了对白杨“晦暗苍凉”的误解,自然喜悦;看到白杨的疏朗与简洁,联想到谦谦君子,自然兴奋。 18.引用王维的诗,证明“此时的安西,已经是位于龟兹的安西都护府了”;引用诗句,增强了文章的文学韵味。 19.“白杨的气质”指的是“忠诚,耐得住寂寞,傲岸挺拔,坚强不屈,默默奉献”;

示例:袁隆平院士扎根农田,几十年如一日的坚守在农田与科研一线。他不为名利,不求热闹,只在工作岗位上兢兢业业,坚强不屈。他种的是“稻子”,可谁又能说他的形象不像一棵参天的白杨呢?

【分析】14.本题考查信息筛选。

C项“长安”应指国家的“长治久安”,故错误;

故选C。

15.本题考查信息筛选。

根据9段“西北无边无际的阳光下,白杨被照得通体明亮,气宇轩昂。叶子翠绿,树干纯白,色彩饱和度强”可知白杨树特点;“西洋油画,用色饱满”,可知西洋油画的特点;两者相合,所以西洋油画比中国水墨更适合画白杨。

16.本题考查信息概括。

因为一直喜欢白杨,终于在如此广袤的大地上亲见了白杨,所以非常兴奋;再者,根据3段“我以为白杨秋风是一幅仓皇晦暗的画面”和4段“以为作者是怀着主观偏见,生生把晦暗苍凉的白杨给提亮了”,可知作者对白杨一直心存误解,如今疑云散尽,所以兴奋的惊叫;再者,终于亲见了白杨的“疏朗与简洁”,如谦谦君子的风格,深深吸引了我。

17.本题考查文本内容。

分析自己特意下车亲手抚摸一棵白杨时的心理,应当是喜悦与兴奋并存。亲眼看到无比崇敬的白杨,消除了对白杨“晦暗苍凉”的误解,看到白杨的疏朗与简洁,联想到谦谦君子,这一切都让自己喜不自胜,于是激动兴奋,下车抚摸白杨,亲近白杨。

18.本题考查引用作用。

引用王维的诗,根据“王维诗里的安西,已经是位于龟兹的安西都护府了”证明历史变迁;同时,引用古诗,极大地增强了文章的文学韵味,使文章更具可读性。

19.本题考查词句理解。

“白杨的气质”,根据1段“在主干的统领下,奔向同一个方向,会让人心底涌起‘忠诚’两字”,可以概括出“忠诚”二字;根据12段“一定在不遇故人的孤独中,用白杨的葱茏喂养着乡思和希望”,可以概括出“耐得住寂寞”;根据6段“白杨实在英挺,是纤尘不染的那种英挺伟岸”可概括出“傲岸挺拔”;根据13段“新的守边人来了,老的守边人回去,一拨拨人马轮换,用人之颠沛换国之长安”可知“坚强不屈,默默奉献”。

拥有“白杨的气质”,是无数为国奉献的人的写照。结合当今事例,可以选择“疫情中坚守岗位的医护人员”,可以选择“中印边境,为国捐躯的英雄”,还可以选择“神舟十二号上的航天英雄”……总之,结合时事,并与“白杨忠诚奉献气质”相关联即可。

20.①表明写作对象;②运用比喻的修辞手法;③很好地吸引了读者的阅读兴趣。 21. 南北朝传承期 明清发扬期 22.“并非”和“强调”。加强后半句的语气,突出要“脚踏实地去改变现状”。 23.①开吴之地,名士之城;②兼收并蓄,宽厚包容;③经世致用,正气凛然。 24.B

【解析】20.考查标题的好处。说明文的标题一般都是说明写作对象,点明主题的作用。本文题目中“常州”,指明了说明的对象,“名士部落”运用了比喻的修辞,新颖形象,能激发读者的阅读兴趣,吸引读者。

21.考查对全文内容的概括。在理解全文内容的基础上进行概括,本文是按时间顺序进行说明的,概括时注意各时间点所对应的人与事就行。同时“仿照示例”,根据前后的事例的样式来写。阅读文章,由第②段内容可知,殷商时期是常州文化发展的发祥期;由第③段“南北朝时期,随着大量文人南迁,常州作为萧氏故里,成为南朝齐梁文化的发源地和中心”可知,南北朝时期是常州文化发展的传承期;由第④段内容可知,隋唐时期是常州文化发展的成长期;由第⑤段内容可知,宋朝时期是常州文化发展的成熟期;由第⑥段“明代学者唐顺之的出现将常州文化精神固有的特点发扬光大”“绵延至清代的常州学派,形成了经世致用的学术高潮”可知,明清是常州文化发展的发扬期。据此结合题干所给示例概括即可。

22.考查画线句的重读。句子中的重读,是为了突出、强调后面部分的内容,以引起读者的重视。就本句来看,“并非……而是……”这是一并列关系的句子,作者先否定前面的内容,而是为了要强调后文的内容,所以“并非、强调”应该重读,以突出要“脚踏实地去改变现状”。

23.考查概括理解文章的主旨。解答此题,可以从常州文化的思想、行为、风俗、习惯等方面去考虑作答。阅读文章,由第②段“是吴文化重要的发祥地之一”和诗句“壮甚睢阳守,冤哉马邑屠”可知,常州是开吴之地,名士之城;由第④段“城市文化在吸收外来养分后迅速成长,日益昌盛”可知,常州兼收并蓄,宽厚包容;由第⑥段“形成了经世致用的学术高潮”,第⑧段“常州人的迂直中实有一股正气在”,及文天祥的诗《常州》中“死者皆忠义之鬼”可知,常州经世致用,正气凛然。据此分析作答即可。

24.考查对材料内容的理解和分析。

B.有误,“主要是告诉读者苏轼对常州有深厚感情”理解有误,第⑤段写苏轼与常州的关系,主要是为了说明“宋代的杨时和苏轼使常州的文化快速趋向成熟”“苏轼和杨时的文化精神奠定了常州文化最重要的根基”;

故选B。

25.C 26.可以证明。第②段主要论述的是:构成儿童文学的一大母题——爱和互相帮助,材料与观点一致。 27.举例论证。列举《小红帽》和《木偶奇遇记》两个真实、可靠的事例,具体有力地证明了“儿童阶段的另一个生命特征是环境视域的逐步扩大”的论点,使论证更具体,更有说服力。 28.对于儿童文学中含有非儿童功能,要有一个“度”,太多就超出了儿童的承受能力,会使儿童文学发生异化;但完全没有非儿童功能也做不到,那是乌托邦。这是儿童文学自身的特点决定的。所以,儿童性与非儿童性的完美结合,才是优秀的儿童文学的最高境界。 29.成年人不可能绝对还原儿童的本然,我们应该通过观察生活、接近儿童等途径,从自身的生命感受出发,通过童年记忆来再现儿童性的问题,把儿童生命的本然状态通过儿童文学创作发扬出来。

【解析】25.考查文章内容的理解和分析。

C.有误,原文中:这里说的“野蛮”是不带有贬义的,它揭示出生命形态中有很多非文明规范的因素,它是自然产生的,是孩子生命形态的本然。因此作者对儿童文学中“蛮性特征”内容坚决否定的说法是错误的。

故选C。

26.考查论据的选用。第②段的观点:儿童文学的一大母题——爱和互相帮助。唐僧师徒四人一路互相扶持、互相帮助的感人故事非常恰当地证明了这一观点,因此可以证明本段的观点。

27.考查论证方法及其作用的分析。第③段中,举西方儿童文学名著《小红帽》《木偶奇遇记》,是举例论证。这两部名著,从内容到主题,都符合“儿童阶段的另一个生命特征是环境视域的逐步扩大,这也是儿童文学的重要母题”这一观点,非常典型有力。

28.考查句子的理解。“儿童性与非儿童性的完美结合,才是优秀的儿童文学的最高境界。”儿童性指儿童文学审美的功能,非儿童性指知识传播、成长教育等功能。对儿童性和非儿童性在儿童文学创作中所起的作用,可用第⑧段中的“对于儿童文学中含有的非儿童功能,要有一个‘度’,太多就超过了儿童承受的能力,会使儿童文学发生异化;但完全没有非儿童功能也做不到,那是乌托邦。这是儿童文学自身的特点决定的”来进行回答。

29.考查阅读体验与拓展。儿童文学创作怎样尽可能接近儿童生命的本然状态,在第⑥段中,作者认为“途径还有很多,比如‘模仿’和‘接近’……通过记忆把自身生命的童年因素激发出来并且复活,通过创作活动把它转化为文学形象,那是儿童文学中最上乘的意象”,可概括此段的内容进行回答。

30.(1)文化概念、创新创意和文化体验是公众旅游时关注的焦点,所以旅游必须跟文化融合才能得到更好的发展。

(2)示例:创新旅游产品设计,提高文创产品的文化品位。

【解析】(1)

本题考查材料提炼与概括。

根据【材料1】《公众旅游时关注内容》调查表中的“文化概念”占56.80%、“创新创意”占54.90%和“文化体验”占53.40%,可知,文化概念、创新创意、文化体验是公众旅游时关注的焦点,所以旅游必须跟文化融合才能得到更好的发展。

(2)

本题考查探究和补写。

根据题干“策略一:更好地对接公众需求,强化旅游过程中的文创体验。策略二:拓宽融资渠道,加大文旅产业的投资力度”的提示,结合【材料3】“很多文创产品只是旅游纪念品,与文化没有什么关系,也没体现出文化责任”和【材料2】“文旅发展资金主要来自政府,由于财政资金短缺而社会资本参与又少,文旅产业发展受到制约”可知,题干中的策略一和策略二源自【材料3】和【材料2】的探究,因此补写应探究【材料4】,进而提出策略补写。

示例1:根据【材料4】“以中外交流主题年等多种文旅活动为载体,推动中华优秀文化的传承、弘扬以及对外传播”,可提策略:设计新颖的文旅活动,展示美丽中国的国际形象。

示例2:根据【材料4】“在弘扬革命精神的红色旅游、传播传统文化的民俗旅游、体验美丽风光的乡村旅游等项目的开发中……在跨文化交流中讲好中国故事”,可提策略:培养高水平文创队伍,在跨文化交流中讲好中国故事。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、现代文阅读

(2022·江苏常州·统考中考真题)阅读小说,完成下面小题。

发 生

①他默默看着工人站在烟囱顶端挥动铁锤。烟囱和这胡同老旧的房屋都面临着被拆除的命运。他心里有些感伤。

②一个工人跟路人打趣:“这年头,啥事都有。刚有个姑娘,买了七十二块从烟囱上拆下来的砖头。这姑娘想干啥啊!”

③他眼神有些恍惚。三年前,妻子去世后,他发觉自己老了,思维的能力被掠去了一大半。前年,女儿出嫁后,家里只剩下了他一个人。他觉得自己就像一根孤独的干木头。

④第二天,一个女孩找到他家,送给他一块红色的砖。砖面上写着:豆瓣胡同四十七号。“这块砖是从烟囱身上拆下来的。我想送给你,把烟囱的记忆留在你家里。这是我的一次艺术活动。”女孩说。

⑤“艺术活动?”在他的意识深处,只有绘画、音乐、电影和文学作品才是艺术,“我不是太明白……你这是什么艺术活动?”

⑥“从生活中来到生活中去的艺术。”

⑦女孩走后,他摩挲着红砖,琢磨着女孩的话。

⑧傍晚,女儿回来看他,要把无用的红砖丢出去,两人为此争执了几句,女儿气呼呼走了。此刻的夜是最寂静的,就像一大桶凉水,将他内心的孤寂和伤感冲刷了出来。

⑨隔天下午,他再次遇到了那个女孩。

⑩“谢谢你让这条胡同有了艺术。”

“叔叔,你喜欢这样的艺术吗?你也可以试一试。”

“我哪行,我可没那脑子。”

“艺术也是生活实践,这种实践能让人更热爱生活。想一想你最熟悉的生活环境,那里一定有你的艺术灵感。”

听了女孩的话,他有些心动了。晚上经过咖啡馆,闪烁的彩灯吸引了他的目光。他突然有了想法,他很兴奋。

“我想在胡同里挂上彩灯……我想改变一下胡同沉闷的气氛。你觉得怎么样?”下一次见面,他皱着眉,急问道。女孩想了一下,笑着说:“叔叔,我们可以合作完成胡同灯光装置……我们把彩色灯泡挂在胡同的墙壁上,只是完成了一半,我们再在地面上喷洒感应液体,路人的脚踏在上面,灯泡就会发光,脚步离开后,灯泡就会马上熄灭。”他啧啧称奇。

此时的天色接近黄昏。他们抬着木梯,手拿工具,来到胡同中央……

一个女人走过来,几秒后,彩灯突然在胡同里闪耀起来。女人发出一声尖叫,灯光灭了,接着又开始闪烁,女人再次叫出了声,不再是先前的尖叫,而是好几声惊叹。绚烂的光影在胡同里回旋。

“叔叔,你不想试一下吗?”“好!”他慢慢走过去,五颜六色的光影亮了,在眼皮上跳跃,他从内心深处感受着,时间仿佛虚无了,他的身体异常轻盈。

他感慨不已:自己只是一个退休工人,想不到会和艺术扯上关系,真是不可思议!他仰起头,看着墙上的彩灯朝他眨眼睛——我亲手买来的彩色灯泡,我亲手挂上去的,他心满意足。眼前的胡同成了灿烂的世界,他不出声地笑起来。

(原载《山花》,作者蒋一谈,有删改)

1.联系全文,分析第①段“他心里有些感伤”的表达效果。

2.本文的主人公是谁?请表明你的观点并阐述理由。

3.下列对本文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.第②段工人跟路人的打趣,是为下文“女孩送老人烟囱上的砖头”埋伏笔。

B.第 段“他皱着眉,急问道”运用神态描写,主要表现了老人对自己的不自信。

C.第 段从女人惊喜的表现,侧面体现女孩与老人胡同灯光艺术活动的成功。

D.第 段划线句,表达了老人对自己实践胡同艺术行为的自豪、满足。

(2022·江苏常州·统考中考真题)阅读非连续性文本,完成下面小题。

【良渚喜讯】

①2019年9月,著名的良渚遗址获准列入世界遗产名录,这标志着中华五千年文明史得到了国际社会认可,标志着由稻作农业孕育出的中华农耕文明在良渚得到实证。

②形成于5000多年前的良渚古城是早期城市文明的典型代表,填补了东亚考古史上城市文明的空缺。2017年,良渚古城宫殿区的池中寺遗址发现炭化稻谷堆积,保守估算,至少存有20万公斤稻谷。外城水利系统结构完整,蓄水、交通、拦洪、灌溉,功能齐全,为稻作稳产稳收打下了基础。

(《良渚文明》解说词,2022)

【考古链接】

①农业考古是考古学三大课题之一。稻作农业的发展,彻底改变了人类生产和生活方式。本世纪初,在浙江省“上山文化”考古中,陆续发现了1万年前属性明确的栽培水稻,充分证明上山这里就是世界稻作文明的起源地,是以南方稻作文明和北方粟作文明为基础的中华文明的重要起点。“杂交水稻之父”袁隆平题词“万年上山,世界稻源”,上山遗址成功入选中国“百年百大考古发现”。在国家博物馆举办的特展中,一粒炭化稻米被放置在显眼处,这粒稻米在上山文化早期灰坑中被发现,其长宽比相对于野生稻要小,经研究,属于驯化早期的原始栽培稻。上山遗址发现了包括水稻收割、加工和食用的较为完整的证据链,是迄今所知世界上最早的稻作农业遗存。这些发现让人类稻作栽培历史上溯至1万年前,刷新了人们对世界农业起源的认识。

②从文化基因的角度来讲,上山文化可以被视为河姆渡文化、良渚文化的母体。从农业尤其是稻作农业文化的起源、延续和发展来看,三者可以被看成是一组递进的发展阶段,而以稻作农业文化为基础的社会发展路径,最终奠定了由上山文化“最早的村落”走向良渚文化“最早的国家”这个区域文明的演进模式。

③中国稻作的主体是稍具粘性、颗粒比较短壮、比较耐凉的温带“粳”稻,这与后来在印度等地发展起来的热带稻类明显不同,热带稻种一般都是没有粘性细长粒的“籼”米。今日云南境内籼稻和粳稻的分布是垂直的,海拔1500米以下种籼,1700至2000米以上种粳,中间地带则籼粳交混。良渚史前稻完全属于粳稻型。粳稻由北纬30°以南逐步北上,漫及江淮之间的大平原区,这可由历史文献得到充分的证明,证据链清晰。目前中国水稻产量占世界总产量36%左右,而粳稻的产量占全国总产量的一半以上。中国史前栽培出的矮生稻品及稻作农业的成功,无疑是世界科技史上极有意义的原创性贡献,而粳稻在其他温带国家的扩大种植,是原创性贡献中再度原创性的贡献。

④如今,水稻是世界上种植最广的作物之一,遍布世界五大洲,全球水稻年产量达7.5亿吨,60%的世界人口以稻米为主食。以袁隆平院士为代表的中国水稻科学家,又把中华稻作文化提升到了世界顶尖水平,在全世界享有最崇高的威望,产生了巨大的影响。中华稻作文化还将继续造福世界人民!

(《文汇报》专题报道,2021)

4.请简单说明良渚稻作文化从何发展而来,又对后世产生了怎样的影响。

5.粳稻和籼稻的主要区别体现在哪些方面?

【稻作现场】

插秧歌

(宋)杨万里

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪①蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠朝餐歇半霎②,低头折腰只不答:

“秧根未牢莳未匝③,照管鹅儿与雏鸭。”

【注释】①兜鍪:头盔,士兵用以防护头部。巧妙比喻,暗示插秧如战斗。②唤渠朝餐歇半霎:渠,他。霎,一会儿。这是写农妇招呼农夫休息片刻,先去用餐。③莳未匝:栽种还没有完毕。

6.与“笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛”创设的稻作情境以及情感基调最为接近的一项是

A.水满田畴稻叶齐,日光穿树晓烟低。(宋·徐玑)

B.秋雨几家红稻熟,野塘何处锦鳞肥。(唐·韦庄)

C.稻花香里说丰年,听取蛙声一片。(宋·辛弃疾)

D.种稻盈田稻苗绿,愿云作雨雨我田。(元·陈泰)

【粮食安全】

2019年10月14日,《中国的粮食安全》白皮书发布,党中央提出了“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观。中国人口占世界的近1/5,粮食产量约占世界的1/4,1840年以来,无论从人均粮食占有量还是粮食供求平衡关系看,当前都是我国粮食安全水平最高的年代,目前中国人均粮食年产量为476公斤,大大超出400公斤的国际安全线。2017年稻谷每公顷产量为6916.9公斤,较1996年增长11.3%,比世界平均水平高50.1%。中国依靠自身力量端牢自己的饭碗,实现了由“吃不饱”到“吃得饱”,并且“吃得好”的历史性转变。但从中长期看,中国的粮食产需仍将维持紧平衡态势。内部来看,粮食产、销区域不平衡矛盾加剧。耕种的收益太低,损害了农民的生产积极性。如何提高小规模经营模式下的粮农收入是迈向高收入国家的世界性难题,我国目前正面临着这一“大国小农”难题。外部来看,当今世界粮食安全挑战依然严峻,仍有8亿多饥饿人口,国际粮食贸易面临着地区冲突和单边主义的干扰,不稳定因素增加。因此,确保国家粮食安全这根弦一刻也不能放松。

(《中国的粮食安全》白皮书,2019)

7.请概述中国的粮食安全状况。(不超过50字)

8.【考古链接】中出现了“证据链”一词,请结合整组材料解释这个词。

9.“一粒小小的粮食能救一个国家,也能绊倒一个国家。”晚年的袁隆平怀有更大的梦想:一个是禾下乘凉梦,再一个是杂交水稻覆盖全球梦。请联系整组材料,说说袁老为什么会有这两个“中国特色的梦想”。

(2021·江苏常州·统考中考真题)阅读说明文,完成下面小题。

植物工厂

石东乔 冯锋

①随着人口的持续增长、土地资源的枯竭,极端气候事件的频发,传统农业的发展到了“瓶颈期”。

②因此,科学家们设想利用先进的种植技术,把农业向上延伸。这源于植物生长的原理——万物生长靠太阳,植物利用太阳光进行光合作用,把空气中的二氧化碳和水转变成葡萄糖、淀粉等有机物,这样就可以长高、长大,直到开花结果。利用这个原理,在适宜条件下,给植物足够的光和必需的营养,就可以把庄稼“种”到空中去,把高楼大厦变成一座座农场,用车间生产的办法来生产粮食和瓜果等。

③这种植物工厂是农业发展的高级阶段,被看成农业产业化领域的“潜力股”。研究发现,只要对生长环境进行调控,通过改变光照、调整“光配方”、改善营养液成分等,就可实现对植物生长周期和生长状态的调控。比如,生菜在农田里栽培需要30~40天才能收获,但是在植物工厂仅需20天左右。在植物工厂里,只要有足够的光照和营养,水果、蔬菜乃至粮食就可以“长了一茬又一茬”,几乎不受外界的天气、光照和土壤环境的影响。

④植物工厂需要多种先进设施,如对环境进行精确控制、反馈的计算机和传感器等。然后,根据不同的植物来设置温度,湿度、光照、二氧化碳浓度等,高精度地实时测量植物的生长和生理状态,生成数据并反馈至控制系统,对环境进行动态调节。研究发现,光质影响植物光合作用和光信号调节,在植物生长中起重要作用,不同的植物对光质具有偏好性。比如,优化红光或远红光的比例,可以提高三色堇的开花数量和质量;而要想长出肥厚的绿色生菜,就需要多用蓝光和红光。

⑤没有土壤,植物“吃”什么?和田野生产不同,植物工厂要求洁净的栽培空间,甚至需要无菌培养室。在这种条件下,就要用营养液来“饲喂”植物。植物工厂采用循环流动的营养液来为植物提供营养。萝卜青菜,各有所爱,不同的植物也有不同的“口味”和“取食偏好”。比如,叶菜类、茄瓜类,花菜类的蔬菜,对营养液的要求各不相同,很多植物对于营养液的成分,酸碱性,温度等也有不同的“挑剔”程度。这就要求植物工厂对营养液进行个性化配制和运用。

⑥由此看来,只要做到精准的人工控制,就可在植物工厂里实现万物生长的梦。可以想象,只要带上种子、水和营养物质,利用太阳能或其他清洁能源,就可生产出粮食、蔬菜和水果来,这不仅解决了“瓶颈期”问题,还能解决航海、航天、沙漠、极地等环境中的吃饭问题。

(《光明日报》,2020.12.10有删改)

10.结合文本信息,给“植物工厂”下定义。

11.第④段说明植物工厂里先进设施的重要,作者是如何说清楚的?

12.结合上下文内容,说说第⑥段“由此看来”在文中的作用。

13.下列对本文的理解和推断不正确的一项是( )

A.植物工厂被看成是农业产业化领域的“潜力股”,说明其预示着农业的发展方向。

B.植物工厂可以自由调控植物的生长周期,不受外界天气、光照和土壤环境的影响。

C.第⑤段画线句生动有趣,其主要意思是不同的植物对营养液的要求各不相同。

D.植物工厂技术的突破,使得在荒漠、太空、航船、极地建立农场成为可能。

(2021·江苏常州·统考中考真题)阅读散文,完成下面小题。

萧萧白杨

许冬林

①白杨树是我见过的生长得最专注的树了。树干挺拔向上,像毛笔的中锋,笔直指向天空。那些丫枝里,没有一个逃兵,哪怕一点异心都没有。看着那样统一步调的丫枝,在主干的统领下,奔向同一个方向,会让人心底涌起“忠诚”两字。

②和白杨相比,感觉南方的树木是娇生惯养的。南方有佳木,它们枝叶蓊郁,八方伸展,是一副柔媚多情的姿态。而白杨呢,它大约是乔木中的君子,行坐端庄,穆穆临风。

③以前读到“白杨多悲风,萧萧愁杀人”,我以为白杨秋风是一幅仓皇晦暗的画面。“萧萧”是白杨在风里落叶的声音——长风浩荡,秋色肃杀,和落叶一起沉寂于大地的,还有永不复返的生命。《古诗十九首》里,白杨就这么萧条冷落,似乎一直在很悲剧地落叶。

④后来做中学老师,给学生上《白杨礼赞》,依旧将信将疑,以为作者是怀着主观偏见,生生把晦暗苍凉的白杨给提亮了。直到亲眼看见,才惊觉白杨原来不那么萧索。

⑤在新疆,秋日朗照的天空下,看到水渠边的一排白杨树,我竟然也和上世纪四十年代初的茅盾先生一样,惊奇地叫了一声。

⑥白杨实在英挺,是纤尘不染的那种英挺伟岸。

⑦“微风吹,吹得绿叶沙沙响,太阳照得绿叶闪银光。”风吹白杨,万叶翻动,萧萧有声。西北地区的树木还有一个特点,就是叶子要稀一点。叶子的间隙里,风可以张开膀子穿过去。不像南方的树,叶子太密太厚,永远是荷尔蒙旺盛的青春期,风一吹,声音模糊得没有重点。

⑧我喜欢白杨,喜欢它的这种疏朗与简洁,就像难得一遇的谦谦君子,儒雅、低调,懂得节制欲望,与攘攘①尘世总是保持一段距离,可又是有力量的。我站在白杨下,听风吹白杨,感觉像是站在楼兰遗址的颓墙前,虔诚地倾听古人浑厚庄严的歌谣。

⑨白杨入画。但不是中国水墨,而是西洋油画。西北无边无际的阳光下,白杨被照得通体明亮,气宇轩昂。叶子翠绿,树干纯白,色彩饱和度强。而西洋油画,用色饱满,适宜画白杨。在油画框里,白杨用枝干和茂盛的叶子,来表达阳光醇厚,表达天空高远。

⑩去交河故城时,我在吐鲁番的一条路边停下,特意下车,亲手抚摸了一棵白杨。

交河故城是唐朝安西都护府遗址,在吐鲁番。安西都护府是唐代西域的最高军政机构,首任都护是乔师望,他是唐朝将领,庐陵公主的驸马。后来接任的郭孝恪击败龟兹后,把安西都护府从交河城迁到了龟兹,即今天的新疆库车县。此后,都护府在唐蕃战火中几失几守,最后府衙基本稳定在龟兹。王维有《送元二使安西》:“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”王维诗里的安西,已经是位于龟兹的安西都护府了。

在唐代,从长安望向安西都护府,那是山长水阔,黄沙漫天。那些远赴西北镇守边塞的文武官员,那些鞍马风尘夜夜望乡的中原士兵,一定在不遇故人的孤独中,用白杨的葱茏喂养着乡思和希望。

“瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。”边塞诗人岑参写出了边地苦寒却也雄奇的大观。那时,怀着建功立业的志向,岑参第二次出塞任职。新的守边人来了,老的守边人回去,一拨拨人马轮换,用人之颠沛换国之长安。岑参来给他的前任武判官送行,“轮台东门送君去,去时雪满天山路”,那时,西北的白杨一定落光了叶子,在漫天风雪中伫立成千树万树梨花开的样子。

当春天来临,交河故城的城墙下桃花盛开。一千多年前的春天,白杨也在春风里萌发新叶。我想,那些一拨拨来过西北、驻守过西北、穿越过古丝绸之路的人们,是否在深深孤独中,慢慢就散发出白杨的气质?

如果有白杨,又何惧大地空旷。

(《散文》,2019.06有删改)

【注释】①攘攘:世人追名逐利的样子。

14.下面选项中对本文的理解与分析不正确的一项是( )

A.第①段说白杨的形象让人想起“忠诚”,也照应了后文那些忠诚的守边人。

B.第⑥~⑨段作者从听觉和视觉的角度来刻画白杨之美。

C.第 段“用人之颠沛换国之长安”一句中“长安”具体指的是唐代的都城长安。

D.作者对白杨的认识发生了变化,从认为它一贯萧索到喜爱感佩。

15.请谈谈作者认为西洋油画比中国水墨更适合画白杨的原因。

16.作者和茅盾看到白杨树都“惊奇地叫了一声”,茅盾是因为恹恹欲睡之感被傲然挺立的白杨惊醒,而作者是为什么?请结合文本分析原因。

17.请结合上下文,分析第⑩段我特意下车亲手抚摸一棵白杨时的心理。

18.第 段作者为什么要引用王维的诗?

19.请结合文本分析第 段画线句中“白杨的气质”的内涵,并联系当今一则事例谈谈你的感想。

(2020·江苏常州·统考中考真题)阅读文章,完成下面小题。

常州:名士部落的千年文脉

叶舟 阮清华

①在中国广袤的版图上,常州是一颗耀眼的明珠。她地理位置优越,人民富庶;她教育发达,人文荟萃,是季子故里,齐梁旧地;儒风蔚然,学派林立。从泰伯奔吴、季札封邑起,在绵延近三千年的历史长河中,常州创造出了具有丰富内涵和鲜明特征的地域文化。

②殷商末年,泰伯从中原带来了先进文化,江南的土著文化受到了来自中原文化的熏陶。位于吴国中心区域的常州,成为吴文化重要的发祥地之一。

③南北朝时期,随着大量文人南迁,常州作为萧氏故里,成为南朝齐梁文化的发源地和中心,也是受齐梁文化影响最为深远的地方。齐梁时期广博的学术风气及“颇采华词以饰经说”的研究风格在常州后世的学术传统中打下了深刻的烙印。

④京杭大运河苏南段的开通,不仅使南北联系更加紧密,而且刺激了南北文化的交流。伴随着城市的繁荣,隋、唐时期的常州吸引了大量的南迁文人,城市文化在吸收外来养分后迅速成长,日益昌盛。

⑤宋代的杨时和苏轼使常州的文化快速趋向成熟。他们两人从不同道路出发,奠定了常州学风相辅相成的两极。杨时退居常州十八年,聚徒讲学,阐述理学,这既是传授理学的十八年,也是常州书院教育振兴的十八年。苏轼一生出入常州多达十一次,最后病逝于常州。苏轼“出处穷达”,在朝为官不畏权贵,以国事为重;贬官到地方,也能造福一方,为民请命。苏轼和杨时的文化精神奠定了常州文化最重要的根基,在家家重诗书、户户重教育的基础上,使得常州的学术在日后迎来了全盛期。

⑥明代学者唐顺之的出现将常州文化精神固有的特点发扬光大。他与当时的文人社团东林党产生紧密的学术联系,“家事国事天下事,事事关心”,形成了“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的精神传统,绵延至清代的常州学派,形成了经世致用的学术高潮。

⑦常州学派兴起于清朝乾嘉盛世。在考证流行的时候,另辟蹊径,将经学研究与现实政治相结合,为今文经学在清代学术界争得了重要的地位,使之成为足以与古文经学相抗衡的常州学派,更成为清代学术界面对社会危机的应变之学和变革之学,为日后的改良与革命提供了有力的理论武器。著名学者陆宝千说:“若从学术一面论,则后日常州学派震撼一时,近代倡变法、走革命者,鲜不受熏。”

⑧常州学派的经世主张不只体现在对现实问题的关注,更强调社会责任感。常州学者并非只是空泛地议论时政,而是更强调脚踏实地去改变现状。曾经有人说常州人性格中最大的特点是“戆直”,大抵是迂愚而刚直之意,但常州人的迂直中实有一股正气在。当这种戆直浸润了经世致用的意蕴时,更显得正气满满。明代高攀龙说常州人“危时守所学,乱亡守孤城”,能在一片黑暗中闪耀出人性的崇高和伟大。

⑨回想常州千年文脉流动的历史,我们并不应该只是如“白头宫女说遗事”般缅怀过往,“李杜诗篇万口传,至今已觉不新鲜。江山代有才人出,各领风骚数百年”,赵翼在三百年前的吟诵,在今天有着新的意义和内涵。

(摘自2019年12期《长三角观察》,有删改)

20.文章的标题好在哪里?请简述理由。

21.阅读全文,仿照示例,概括常州文化发展所经历的不同时期。

殷商发祥期→_________________→隋唐成长期→宋朝成熟期→__________

22.第⑧段画线句至少有两个词语必须重读,你认为是哪两个?请简述理由。

23.依据文章,再补充阅读文天祥的诗《常州》及小序,概括常州文化精神的内涵。

序:常州,宋睢阳郡也。北兵愤其坚守,杀戮无遗种,死者皆忠义之鬼,哀哉!

山河千里在,烟火一家无。壮甚睢阳守,冤哉马邑屠。

苍天如可问,赤子果何辜?唇齿提封旧,抚膺三叹吁!

[注释]《常州》选自《历代诗人咏常州》。此诗为文天祥战败被俘,押送北上,路经常州时所作。作者以唐代睢阳之战和汉初马邑被屠暗喻常州军民守城抗击元军之壮烈。

24.下列选项中对本文的理解与分析错误的一项是( )

A.第①段综合运用多种表达方式,包含描写、抒情、议论等。

B.第⑤段写苏轼与常州的紧密联系,主要是告诉读者苏轼对常州有深厚感情。

C.“经世致用”理解为:学问应用于治理国家、推动社会实践与变革。

D.末段提醒我们:不要只沉缅于常州文化辉煌的过去,而更应努力开创常州文化的未来。

(2020·江苏常州·统考中考真题)阅读文章,完成下面小题。

儿童文学:要尽可能地接近儿童生命的本然状态

陈思和

①儿童文学必须突出儿童性,但是儿童与儿童文学的写作是分离的。不像青春文学,作者多半是在读的中学生和大学生,或者是青年作家。儿童文学是由成年人来写的,年龄上隔了一代,甚至隔了两代。年龄跨界的人来表达儿童生命的感受,难度就比较大。所以,恰当的创作原则是:儿童文学要尽可能地接近儿童生命的本然状态。

②儿童阶段的生命特征是儿童文学的母题所在。在外力帮助下逐渐走向独立是儿童阶段的重要特征,这就构成儿童文学的一大母题--爱和互相帮助。还有两个主题与此是相辅相成的,一个是善恶,一个是分享。

③儿童阶段的另一个生命特征是环境视域的逐步扩大,这也是儿童文学的重要母题。儿童文学最初关注的意象是床和房子,拓展开去,于是就出现了离家外出旅行的主题,或者身体突然掉进另外一个空间,由此开始了历险记。西方儿童文学名著《小红帽》《木偶奇遇记》都是这个主题延伸出来的。

④从生命原始状态到开始接受文明规范的教育是儿童生命的又一重要特征。孩子的生命是赤裸裸诞生的,是一种无拘无束的原始形态,也可以说这是一种野蛮形态。这个特征既强调了教育在儿童文学中的地位--人自身从“小野蛮”逐渐向着“小文明”的形态发展,同时,也肯定了儿童生命的某种野蛮特点。

⑤这里说的“野蛮”是不带有贬义的,它揭示出生命形态中有很多非文明规范的因素,它是自然产生的,是孩子生命形态的本然。电影《地雷战》有一个细节,鬼子工兵挖地雷的时候,挖到了一个假地雷,里面放的竟然是大便,日本工兵气得嗷嗷直叫。电影镜头马上切换到两个孩子在哈哈大笑,一个悄悄告诉另一个:是臭粑粑!如果镜头里表现的是成年人这么做,就会让人感到恶心,然而孩子的恶作剧却让人解颐一笑。为什么?因为在这个细节里突然爆发了一种儿童生命的蛮性特征,用在战争环境下特别恰当。

⑥创作儿童文学,尽可能地接近儿童生命的本然状态,途径还有很多,比如“模仿”和“接近”,但是这属于外部行为。创作其实是一种内心行为,作者需要从自身的生命感受出发,通过童年记忆来挖掘和激发自身具有的儿童生命因素,也许这种因素早已被成年人的种种生命征象所遮蔽,但是仍然具有活力。通过记忆把自身生命的童年因素激发出来并且复活,通过创作活动把它转化为文学形象,那是儿童文学中最上乘的意象。

⑦儿童文学不可避免地含有非儿童性的部分。如果说,儿童性的部分更多地是从文学审美的功能上来呈现儿童文学,那么,非儿童性的部分,则要从知识传播、成长教育等功能上来发挥儿童文学的特点。儿童性与非儿童性的完美结合,才是优秀的儿童文学的最高境界。

⑧但要注意,教育的内容可能不是儿童自己需要,而是长辈觉得应该让儿童知道的。我们讲“瓢虫是害虫”“蜜蜂是益虫”,其实这些都是成年人的标准。哪个孩子不小心被蜜蜂刺了一下,他可能就会认为蜜蜂才是害虫。这提示我们要有这个自觉,对于儿童文学中含有的非儿童功能,要有一个“度”,太多就超过了儿童承受的能力,会使儿童文学发生异化;但完全没有非儿童功能也做不到,那是乌托邦。这是儿童文学自身的特点决定的。

(摘自2019年9月23日《文汇 读书周报》,有删改)

25.下列选项中对本文的理解和分析错误的一项是( )

A.首段写青春文学,目的是与儿童文学创作形成对照,突出年龄跨界表达儿童生命感受的难度,从而引出本文中心论点。

B.本文论证思路清晰严谨:首先提出论点,接着重点分析儿童文学创作接近儿童生命本然状态的途径,最后补充论述儿童文学的教育功能。

C.孩子的生命是赤裸裸诞生的,是一种野蛮形态。这里的“野蛮”表明了作者对儿童文学中“蛮性特征”内容的坚决否定。

D.“异化”指变成不同的东西。“乌托邦”指难以实现的愿望。文章结尾这两个词语的使用,表明了作者鲜明的创作态度。

26.下面的材料能否证明第②段的观点?请说明理由。

中国古典文学名著《西游记》,深受中国儿童的喜爱。孙悟空的神通广大,降妖灭魔,西天取经之路的奇幻历险经历,唐僧师徒四人一路互相扶持、互相帮助的感人故事,都深深地吸引着小读者们的心灵。

27.请分析文章第③段使用的论证方法及其作用。

28.联系全文,说说你对第⑦段画线句子的理解。

29.请依据文本并结合自身阅读体验,谈谈儿童文学创作怎样尽可能接近儿童生命的本然状态。

30.(2022·江苏常州·统考中考真题)阅读材料,回答问题。

【材料1】

【材料2】

景区文物的维修与保护需要大量资金,文旅产业又涉及很多行业,需要相关配套,投资回报周期长,融资相对困难。文旅发展资金主要来自政府,由于财政资金短缺而社会资本参与又少,文旅产业发展受到制约。

【材料3】

很多文创产品只是旅游纪念品,与文化没有什么关系,也没体现出文化责任。那些产品如果放到外地去卖,人们基本上不会把产品跟它所依赖的深厚文化结合在一起。旅游产品在文化传播中的意义和价值没有得到足够的重视。

【材料4】

在弘扬革命精神的红色旅游、传播传统文化的民俗旅游、体验美丽风光的乡村旅游等项目的开发中,要以中外交流主题年等多种文旅活动为载体,推动中华优秀文化的传承、弘扬以及对外传播,在跨文化交流中讲好中国故事。

(采自《旅游绿皮书》《光明日报》等)

(1)旅游跟文化融合是旅游发展的大趋势,请依据材料1说明理由。

(2)探究材料,补写一个优化文旅融合发展的创新策略。

策略一:更好地对接公众需求,强化旅游过程中的文创体验。

策略二:拓宽融资渠道,加大文旅产业的投资力度。

策略三:

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.①老人的心理活动,表达了他对废弃的烟囱和即将被拆迁的胡同的不舍之情。②废弃的烟囱正如无用的自己,表达了老人对自己年老孤独的悲伤之情。③为下文老人参与艺术创造,乐观面对生活作铺垫。④与下文老人心情的变化形成对比。 2.主人公是老人。

理由:①主要篇幅是在表现老人,人物贯穿始终。②小说通过老人前后的改变,证明平凡人物也能进行艺术创造(艺术创造无处不在、艺术来源于生活),突显了“艺术来源于生活,艺术会让人更热爱生活”的主题。

主人公是女孩。

理由:①女孩是推动小说情节发展的主要力量。女孩的艺术行为引起老人对艺术追求的渴望,改变了老人的生活态度。②通过女孩这个人物表现出年轻人的创造力,突显主题“艺术来源于生活,艺术会让人更热爱生活”。 3.B

【解析】1.考查对文章内容的理解。

联系第①段中“他默默看着工人站在烟囱顶端挥动铁锤。烟囱和这胡同老旧的房屋都面临着被拆除的命运。他心里有些感伤”的内容可知,“他心里有些感伤”是心理描写,表达了他对废弃的烟囱和即将被拆迁的胡同的留恋和不舍;

联系第①段中“他默默看着工人站在烟囱顶端挥动铁锤。烟囱和这胡同老旧的房屋都面临着被拆除的命运。他心里有些感伤”,第③段中“他眼神有些恍惚。三年前,妻子去世后,他发觉自己老了,思维的能力被掠去了一大半。前年,女儿出嫁后,家里只剩下了他一个人。他觉得自己就像一根孤独的干木头”,第⑧段中“傍晚,女儿回来看他,要把无用的红砖丢出去,两人为此争执了几句,女儿气呼呼走了。此刻的夜是最寂静的,就像一大桶凉水,将他内心的孤寂和伤感冲刷了出来”的内容可知,“他心里有些感伤”,是因为觉得废弃的烟囱就像无用的自己一样,表达了老人对自己年老孤独的悲戚,伤心;

联系第 段中“听了女孩的话,他有些心动了。晚上经过咖啡馆,闪烁的彩灯吸引了他的目光。他突然有了想法,他很兴奋”,第 段中“‘我想在胡同里挂上彩灯……我想改变一下胡同沉闷的气氛。你觉得怎么样?’下一次见面,他皱着眉,急问道”的内容可知,为下文老人参与艺术创造,乐观面对生活作了铺垫;

联系第 段中“他感慨不已:自己只是一个退休工人,想不到会和艺术扯上关系,真是不可思议!他仰起头,看着墙上的彩灯朝他眨眼睛——我亲手买来的彩色灯泡,我亲手挂上去的,他心满意足。眼前的胡同成了灿烂的世界,他不出声地笑起来”的内容可知,“他心里有些感伤” 与下文老人心情的变化形成对比,突出了艺术创作带给老人的喜悦。

2.考查对文章内容的理解和主要人物的分析。小说主人公是根据中心来确定的,最能突出文章中心的人物就是主人公。解答时,结合上下文和文章主旨以及作者要表达的情感,加以理解分析即可。老人和女孩在表现主题中的作用是同等重要的。也可以说,小说的主题是在这两个人物相辅相成、互相依存、互相浸透的行为、语言中表现出来的。忽略、贬低其中任何一个人物的作用,都会削弱对主题的理解。所以无论解答这两个人物中的哪一位是主人公都可以,只要做到言之有理即可。

如选择老人,联系全文可知,老人作为线索人物,贯穿始终,大部分篇幅围绕老人进行叙述;联系第①段中“他默默看着工人站在烟囱顶端挥动铁锤。烟囱和这胡同老旧的房屋都面临着被拆除的命运。他心里有些感伤”,第 段中“他感慨不已:自己只是一个退休工人,想不到会和艺术扯上关系,真是不可思议!他仰起头,看着墙上的彩灯朝他眨眼睛——我亲手买来的彩色灯泡,我亲手挂上去的,他心满意足。眼前的胡同成了灿烂的世界,他不出声地笑起来”的内容可知,小说通过老人前后的巨大改变,说明了平凡人物也能进行艺术创造;联系第⑥段中“从生活中来到生活中去的艺术”,第 段中“艺术也是生活实践,这种实践能让人更热爱生活”的内容可知,老人的变化,证明了艺术创造无处不在,突出了“艺术来源于生活,艺术会让人更热爱生活”的深刻主题;

如选择女孩,联系④段中“第二天,一个女孩找到他家,送给他一块红色的砖。砖面上写着:豆瓣胡同四十七号。‘这块砖是从烟囱身上拆下来的。我想送给你,把烟囱的记忆留在你家里。这是我的一次艺术活动。’女孩说”,第 段中“‘叔叔,你喜欢这样的艺术吗?你也可以试一试’”,第 段中“听了女孩的话,他有些心动了。晚上经过咖啡馆,闪烁的彩灯吸引了他的目光。他突然有了想法,他很兴奋”的内容可知,女孩的言行,是推动小说情节向前发展的主要力量;

联系第④段中“‘这块砖是从烟囱身上拆下来的。我想送给你,把烟囱的记忆留在你家里。这是我的一次艺术活动’女孩说”,第⑦段中“女孩走后,他摩挲着红砖,琢磨着女孩的话”的内容可知,女孩的艺术行为引起老人对艺术追求的渴望,改变了老人的生活态度;

联系第 段中“女孩想了一下,笑着说:‘叔叔,我们可以合作完成胡同灯光装置……我们把彩色灯泡挂在胡同的墙壁上,只是完成了一半,我们再在地面上喷洒感应液体,路人的脚踏在上面,灯泡就会发光,脚步离开后,灯泡就会马上熄灭。’他啧啧称奇”的内容可知,通过女孩所表现出的年轻人的独特、新奇创造力,突显主题“艺术来源于生活,艺术会让人更热爱生活”的主题。

3.考查对文章内容的理解和辨析。

B.“主要表现了老人对自己的不自信”有误,联系段中 “艺术也是生活实践,这种实践能让人更热爱生活。想一想你最熟悉的生活环境,那里一定有你的艺术灵感。”第 段中“听了女孩的话,他有些心动了。晚上经过咖啡馆,闪烁的彩灯吸引了他的目光。他突然有了想法,他很兴奋”的内容可知,表现出了老人急于验证自己的想法,像尽快“改变一下胡同沉闷的气氛”的心情;

故选B。

4.从文化基因的角度来讲,上山文化可以被视为河姆渡文化、良渚文化的母体(或:良渚文化从上山文化和河姆渡文化中吸收营养,演变发展而来)。良渚稻作文化不断向中国北方和其他国家拓展,稻米养活大量人口,为中国粮食安全提供保障,为农耕文明的发展持续不断地发挥巨大的历史影响。 5.答案要点:①外形。粳稻颗粒比较短壮,籼稻颗粒细长。②粳稻稍具粘性,籼稻没有粘性。③粳稻比较耐凉,籼稻喜温。④产地。粳稻更适应北方和高海拔地区,籼稻更适应南方和低海拔地区。 6.D 7.中国粮食安全水平高,依靠自身力量端牢自己的饭碗。但国内外挑战因素多,中长期仍将维持紧平衡态势。 8.为了证明某个观点,提供足够多的有效证据,这些证据之间有严谨的逻辑关系(证据之间互相关联),这样的一组证据就可以叫作证据链。为了证明上山遗址是世界稻作文明的起源地、我国稻作农业是极有意义的原创性贡献、我国粮食安全不可大意,材料都提供了较为完整的证据链(结合到其中某一处即可)。 9.以下是合理的联系点——①确保中国口粮绝对安全。②消灭饥饿人口,让全世界的穷苦人民都能吃饱饭。③发扬光大中华稻作文明传统。④提高产量,让水稻生产者富裕起来。⑤醉心事业,为提高中国水稻科技水平作贡献。⑥因为他是“杂交水稻之父”,是一个伟大的科学家,有鞠躬尽瘁的敬业精神。

【解析】4.本题考查信息筛选与概括。

根据【考古链接】②段“从文化基因的角度来讲,上山文化可以被视为河姆渡文化、良渚文化的母体”可知,从文化基因的角度来讲,上山文化可以被视为河姆渡文化、良渚文化的母体(或:良渚文化从上山文化和河姆渡文化中吸收营养,演变发展而来)。

根据【考古链接】③段“良渚史前稻完全属于粳稻型。粳稻由北纬30°以南逐步北上,漫及江淮之间的大平原区,这可由历史文献得到充分的证明,证据链清晰”可知,良渚稻作文化不断向中国北方和其他国家拓展;根据“目前中国水稻产量占世界总产量36%左右,而粳稻的产量占全国总产量的一半以上。中国史前栽培出的矮生稻品及稻作农业的成功,无疑是世界科技史上极有意义的原创性贡献,而粳稻在其他温带国家的扩大种植,是原创性贡献中再度原创性的贡献”可知,稻米养活大量人口,为中国粮食安全提供保障,为农耕文明的发展持续不断地发挥巨大的历史影响。

5.本题考查材料提炼与概括。

根据【考古链接】③段“中国稻作的主体是稍具粘性、颗粒比较短壮、比较耐凉的温带‘粳’稻,这与后来在印度等地发展起来的热带稻类明显不同,热带稻种一般都是没有粘性细长粒的‘籼’米”可知,粳稻稍具粘性,籼稻没有粘性;粳稻颗粒比较短壮,籼稻颗粒细长;粳稻比较耐凉,籼稻喜温;

根据【考古链接】③段“云南境内籼稻和粳稻的分布是垂直的,海拔1500米以下种籼,1700至2000米以上种粳,中间地带则籼粳交混。良渚史前稻完全属于粳稻型。粳稻由北纬30°以南逐步北上,漫及江淮之间的大平原区”可知;粳稻更适应北方和高海拔地区,籼稻更适应南方和低海拔地区。

6.本题考查内容理解。

“笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛”意思是:斗笠当做头盔,蓑衣当做铠甲,雨水从头上流入,弄湿了肩胛。写出了春雨之密、之急、之大,否则,不至于从头上流入脖颈并沾湿肩膀。以“兜鍪”和“甲”分别比喻“笠”和“蓑”,充溢着一股火药味儿,正暗示抢插稻苗无异一场紧张的战斗,突出一个“忙”字,表达了对农人辛苦劳作的同情。

A.“水满田畴稻叶齐,日光穿树晓烟低”意思是:一望无际的稻田里,水波微漾,整齐的稻子如刀削一般。清晨的阳光穿过树叶,投影在地上,晨雾在树间缭绕。构成了一幅清新、明快的田园山水画,表现了诗人悠然自得的心情。与“笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛”创设的稻作情境以及情感基调不符;

B.“秋雨几家红稻熟,野塘何处锦鳞肥”意思是:秋雨绵绵,稻谷成熟。池塘水漫,鱼儿嬉戏。写的秋天收获季节情景,表达了作者的喜悦之情。与“笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛”创设的稻作情境以及情感基调不符;

C.“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”意思是:在稻谷的香气里,人们谈论着丰收的年景,耳边传来一阵阵青蛙的叫声,好像在说着丰收年。描绘的是当地的夏夜山道的景物和词人的感受,洋溢着作者的喜悦之情。与“笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛”创设的稻作情境以及情感基调不符;

D.“种稻盈田稻苗绿,愿云作雨雨我田”意思是:田地中种满了稻子,稻苗碧绿,希望云彩化作春雨滋润我的稻田。写的是春季插秧后期盼下雨的心情,隐含着对农人的同情,与“笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛”创设的稻作情境以及情感基调接近;

故选D。

7.本题考查概述。

根据【粮食安全】“当前都是我国粮食安全水平最高的年代,目前中国人均粮食年产量为476公斤,大大超出400公斤的国际安全线。2017年稻谷每公顷产量为6916.9公斤,较1996年增长11.3%,比世界平均水平高50.1%。中国依靠自身力量端牢自己的饭碗,实现了由‘吃不饱’到‘吃得饱’,并且‘吃得好’的历史性转变”,可概述为:中国粮食安全水平高,依靠自身力量端牢自己的饭碗;

根据【粮食安全】“但从中长期看,中国的粮食产需仍将维持紧平衡态势。内部来看,……外部来看,……因此,确保国家粮食安全这根弦一刻也不能放松”,可概述为:但国内外挑战因素多,中长期仍将维持紧平衡态势。

8.本题考查词语理解。要求结合整组材料解释“证据链”一词。

证据链:本为法律术语,指一系列客观事实与物件所形成的证明链条。根据【良渚喜讯】①“2019年9月,著名的良渚遗址获准列入世界遗产名录,这标志着中华五千年文明史得到了国际社会认可,标志着由稻作农业孕育出的中华农耕文明在良渚得到实证”、【考古链接】①段“本世纪初,在浙江省‘上山文化’考古中,陆续发现了1万年前属性明确的栽培水稻,充分证明上山这里就是世界稻作文明的起源地,是以南方稻作文明和北方粟作文明为基础的中华文明的重要起点”“上山遗址发现了包括水稻收割、加工和食用的较为完整的证据链,是迄今所知世界上最早的稻作农业遗存。这些发现让人类稻作栽培历史上溯至1万年前,刷新了人们对世界农业起源的认识”、③段“中国史前栽培出的矮生稻品及稻作农业的成功,无疑是世界科技史上极有意义的原创性贡献,而粳稻在其他温带国家的扩大种植,是原创性贡献中再度原创性的贡献。”,结合【粮食安全】“因此,确保国家粮食安全这根弦一刻也不能放松”可知,为了证明上山遗址是世界稻作文明的起源地、我国稻作农业是极有意义的原创性贡献、我国粮食安全不可大意,材料都提供了较为详尽的证据,且这些材料具有相互关联的关系,据此本文证据链可理解为:为了证明某个观点,提供足够多的有效证据,这些证据之间有严谨的逻辑关系(证据之间互相关联),这样的一组证据就可以叫作证据链。

9.本题考查内容理解。

根据【考古链接】④段“以袁隆平院士为代表的中国水稻科学家,又把中华稻作文化提升到了世界顶尖水平,在全世界享有最崇高的威望,产生了巨大的影响。中华稻作文化还将继续造福世界人民”,结合①段“‘杂交水稻之父’袁隆平题词‘万年上山,世界稻源’”可知,他是“杂交水稻之父”,是一个伟大的科学家,有着崇高的理想,并且醉心事业,为提高中国水稻科技水平作贡献;

根据【考古链接】③段“中国史前栽培出的矮生稻品及稻作农业的成功,无疑是世界科技史上极有意义的原创性贡献,而粳稻在其他温带国家的扩大种植,是原创性贡献中再度原创性的贡献”可知,发扬光大中华稻作文明传统,为国家乃至人类增添原创性贡献;

根据【考古链接】③段“目前中国水稻产量占世界总产量36%左右,而粳稻的产量占全国总产量的一半以上”可知,提高产量,让水稻生产者富裕起来;

根据【考古链接】④段“全球水稻年产量达7.5亿吨,60%的世界人口以稻米为主食。”可知,消灭饥饿人口,让全世界的穷苦人民都能吃饱饭;

根据【粮食安全】“党中央提出了‘确保谷物基本自给、口粮绝对安全’的新粮食安全观”可知,确保中国口粮绝对安全。

10.植物工厂就是利用光合作用的原理,给植物足够的光和必需的营养,从而使高楼大厦变成一座座生产粮食和瓜果的车间。 11.作者先指出“植物工厂需要多种先进设施”;然后指出需要“高精度地实时测量植物的生长和生理状态,生成数据并反馈至控制系统,对环境进行动态调节”,做到这一点,没有先进设施,很明显是无法做到的。最后,用“调节光质可以影响植物生长”来侧面说明植物工厂里先进设施的重要。 12.总结前文。总结有了先进设施,就能够做到精准的人工控制,从而实现植物工厂中的万物生长的梦。 13.B

【分析】10.本题考查说明方法。

结合文本信息,给“植物工厂”下定义。首先,要确定句子主干,即“植物工厂是车间”;其次,确定该定义的外延和内涵,也就是找到相关语句。植物工厂的相关内容在第二段,重要语句有“植物生长的原理——万物生长靠太阳”“利用这个原理,在适宜条件下,给植物足够的光和必需的营养,就可以把庄稼“种”到空中去,把高楼大厦变成一座座农场,用车间生产的办法来生产粮食和瓜果”,最后,组织答案。

11.本题考查说明顺序。

第④段中,作者先指出“植物工厂需要多种先进设施”;接着指出根据不同植物来设置植物成长的要素,需要“高精度地实时测量植物的生长和生理状态,生成数据并反馈至控制系统,对环境进行动态调节”,做到这一点,没有先进设施,很明显是无法做到的。最后,列举“调节光质可以影响植物生长”,侧面说明植物工厂里先进设施非常重要。⑤段“植物工厂要求洁净的栽培空间,甚至需要无菌培养室。在这种条件下,就要用营养液来“饲喂”植物”,又从植物成长的环境及营养物质的角度,说明植物工厂里先进设施非常重要。

12.本题考查词句作用。

“由此看来”明显是总结句,有总结前文的作用,总结出植物工厂需要先进的设施,有了先进的设备,才能做到精准的人工控制,也就可在植物工厂里实现万物生长的梦。

13. 本题考查信息筛选。

B项“不受”判断错误;根据原文“几乎不受外界的天气、光照和土壤环境的影响”可知错误;

故选B。

14.C 15.因为阳光下,白杨被照得通体明亮,叶子翠绿,树干纯白,色彩饱和度强。而西洋油画,用色饱满,所以适宜画白杨。 16.因为终于亲眼见到了喜欢的白杨,看到了它的挺拔高俊,见证了它毫无晦暗苍凉之色,且它的“疏朗与简洁”深深吸引了我。一声惊叫,完全是兴奋喜悦之声。 17.此刻的心情,当是喜悦与兴奋并存。亲眼看到无比崇敬的白杨,自然喜悦;消除了对白杨“晦暗苍凉”的误解,自然喜悦;看到白杨的疏朗与简洁,联想到谦谦君子,自然兴奋。 18.引用王维的诗,证明“此时的安西,已经是位于龟兹的安西都护府了”;引用诗句,增强了文章的文学韵味。 19.“白杨的气质”指的是“忠诚,耐得住寂寞,傲岸挺拔,坚强不屈,默默奉献”;

示例:袁隆平院士扎根农田,几十年如一日的坚守在农田与科研一线。他不为名利,不求热闹,只在工作岗位上兢兢业业,坚强不屈。他种的是“稻子”,可谁又能说他的形象不像一棵参天的白杨呢?

【分析】14.本题考查信息筛选。

C项“长安”应指国家的“长治久安”,故错误;

故选C。

15.本题考查信息筛选。

根据9段“西北无边无际的阳光下,白杨被照得通体明亮,气宇轩昂。叶子翠绿,树干纯白,色彩饱和度强”可知白杨树特点;“西洋油画,用色饱满”,可知西洋油画的特点;两者相合,所以西洋油画比中国水墨更适合画白杨。

16.本题考查信息概括。

因为一直喜欢白杨,终于在如此广袤的大地上亲见了白杨,所以非常兴奋;再者,根据3段“我以为白杨秋风是一幅仓皇晦暗的画面”和4段“以为作者是怀着主观偏见,生生把晦暗苍凉的白杨给提亮了”,可知作者对白杨一直心存误解,如今疑云散尽,所以兴奋的惊叫;再者,终于亲见了白杨的“疏朗与简洁”,如谦谦君子的风格,深深吸引了我。

17.本题考查文本内容。

分析自己特意下车亲手抚摸一棵白杨时的心理,应当是喜悦与兴奋并存。亲眼看到无比崇敬的白杨,消除了对白杨“晦暗苍凉”的误解,看到白杨的疏朗与简洁,联想到谦谦君子,这一切都让自己喜不自胜,于是激动兴奋,下车抚摸白杨,亲近白杨。

18.本题考查引用作用。

引用王维的诗,根据“王维诗里的安西,已经是位于龟兹的安西都护府了”证明历史变迁;同时,引用古诗,极大地增强了文章的文学韵味,使文章更具可读性。

19.本题考查词句理解。

“白杨的气质”,根据1段“在主干的统领下,奔向同一个方向,会让人心底涌起‘忠诚’两字”,可以概括出“忠诚”二字;根据12段“一定在不遇故人的孤独中,用白杨的葱茏喂养着乡思和希望”,可以概括出“耐得住寂寞”;根据6段“白杨实在英挺,是纤尘不染的那种英挺伟岸”可概括出“傲岸挺拔”;根据13段“新的守边人来了,老的守边人回去,一拨拨人马轮换,用人之颠沛换国之长安”可知“坚强不屈,默默奉献”。

拥有“白杨的气质”,是无数为国奉献的人的写照。结合当今事例,可以选择“疫情中坚守岗位的医护人员”,可以选择“中印边境,为国捐躯的英雄”,还可以选择“神舟十二号上的航天英雄”……总之,结合时事,并与“白杨忠诚奉献气质”相关联即可。

20.①表明写作对象;②运用比喻的修辞手法;③很好地吸引了读者的阅读兴趣。 21. 南北朝传承期 明清发扬期 22.“并非”和“强调”。加强后半句的语气,突出要“脚踏实地去改变现状”。 23.①开吴之地,名士之城;②兼收并蓄,宽厚包容;③经世致用,正气凛然。 24.B

【解析】20.考查标题的好处。说明文的标题一般都是说明写作对象,点明主题的作用。本文题目中“常州”,指明了说明的对象,“名士部落”运用了比喻的修辞,新颖形象,能激发读者的阅读兴趣,吸引读者。

21.考查对全文内容的概括。在理解全文内容的基础上进行概括,本文是按时间顺序进行说明的,概括时注意各时间点所对应的人与事就行。同时“仿照示例”,根据前后的事例的样式来写。阅读文章,由第②段内容可知,殷商时期是常州文化发展的发祥期;由第③段“南北朝时期,随着大量文人南迁,常州作为萧氏故里,成为南朝齐梁文化的发源地和中心”可知,南北朝时期是常州文化发展的传承期;由第④段内容可知,隋唐时期是常州文化发展的成长期;由第⑤段内容可知,宋朝时期是常州文化发展的成熟期;由第⑥段“明代学者唐顺之的出现将常州文化精神固有的特点发扬光大”“绵延至清代的常州学派,形成了经世致用的学术高潮”可知,明清是常州文化发展的发扬期。据此结合题干所给示例概括即可。

22.考查画线句的重读。句子中的重读,是为了突出、强调后面部分的内容,以引起读者的重视。就本句来看,“并非……而是……”这是一并列关系的句子,作者先否定前面的内容,而是为了要强调后文的内容,所以“并非、强调”应该重读,以突出要“脚踏实地去改变现状”。

23.考查概括理解文章的主旨。解答此题,可以从常州文化的思想、行为、风俗、习惯等方面去考虑作答。阅读文章,由第②段“是吴文化重要的发祥地之一”和诗句“壮甚睢阳守,冤哉马邑屠”可知,常州是开吴之地,名士之城;由第④段“城市文化在吸收外来养分后迅速成长,日益昌盛”可知,常州兼收并蓄,宽厚包容;由第⑥段“形成了经世致用的学术高潮”,第⑧段“常州人的迂直中实有一股正气在”,及文天祥的诗《常州》中“死者皆忠义之鬼”可知,常州经世致用,正气凛然。据此分析作答即可。

24.考查对材料内容的理解和分析。

B.有误,“主要是告诉读者苏轼对常州有深厚感情”理解有误,第⑤段写苏轼与常州的关系,主要是为了说明“宋代的杨时和苏轼使常州的文化快速趋向成熟”“苏轼和杨时的文化精神奠定了常州文化最重要的根基”;

故选B。

25.C 26.可以证明。第②段主要论述的是:构成儿童文学的一大母题——爱和互相帮助,材料与观点一致。 27.举例论证。列举《小红帽》和《木偶奇遇记》两个真实、可靠的事例,具体有力地证明了“儿童阶段的另一个生命特征是环境视域的逐步扩大”的论点,使论证更具体,更有说服力。 28.对于儿童文学中含有非儿童功能,要有一个“度”,太多就超出了儿童的承受能力,会使儿童文学发生异化;但完全没有非儿童功能也做不到,那是乌托邦。这是儿童文学自身的特点决定的。所以,儿童性与非儿童性的完美结合,才是优秀的儿童文学的最高境界。 29.成年人不可能绝对还原儿童的本然,我们应该通过观察生活、接近儿童等途径,从自身的生命感受出发,通过童年记忆来再现儿童性的问题,把儿童生命的本然状态通过儿童文学创作发扬出来。

【解析】25.考查文章内容的理解和分析。

C.有误,原文中:这里说的“野蛮”是不带有贬义的,它揭示出生命形态中有很多非文明规范的因素,它是自然产生的,是孩子生命形态的本然。因此作者对儿童文学中“蛮性特征”内容坚决否定的说法是错误的。

故选C。

26.考查论据的选用。第②段的观点:儿童文学的一大母题——爱和互相帮助。唐僧师徒四人一路互相扶持、互相帮助的感人故事非常恰当地证明了这一观点,因此可以证明本段的观点。

27.考查论证方法及其作用的分析。第③段中,举西方儿童文学名著《小红帽》《木偶奇遇记》,是举例论证。这两部名著,从内容到主题,都符合“儿童阶段的另一个生命特征是环境视域的逐步扩大,这也是儿童文学的重要母题”这一观点,非常典型有力。

28.考查句子的理解。“儿童性与非儿童性的完美结合,才是优秀的儿童文学的最高境界。”儿童性指儿童文学审美的功能,非儿童性指知识传播、成长教育等功能。对儿童性和非儿童性在儿童文学创作中所起的作用,可用第⑧段中的“对于儿童文学中含有的非儿童功能,要有一个‘度’,太多就超过了儿童承受的能力,会使儿童文学发生异化;但完全没有非儿童功能也做不到,那是乌托邦。这是儿童文学自身的特点决定的”来进行回答。

29.考查阅读体验与拓展。儿童文学创作怎样尽可能接近儿童生命的本然状态,在第⑥段中,作者认为“途径还有很多,比如‘模仿’和‘接近’……通过记忆把自身生命的童年因素激发出来并且复活,通过创作活动把它转化为文学形象,那是儿童文学中最上乘的意象”,可概括此段的内容进行回答。

30.(1)文化概念、创新创意和文化体验是公众旅游时关注的焦点,所以旅游必须跟文化融合才能得到更好的发展。

(2)示例:创新旅游产品设计,提高文创产品的文化品位。

【解析】(1)

本题考查材料提炼与概括。

根据【材料1】《公众旅游时关注内容》调查表中的“文化概念”占56.80%、“创新创意”占54.90%和“文化体验”占53.40%,可知,文化概念、创新创意、文化体验是公众旅游时关注的焦点,所以旅游必须跟文化融合才能得到更好的发展。

(2)

本题考查探究和补写。

根据题干“策略一:更好地对接公众需求,强化旅游过程中的文创体验。策略二:拓宽融资渠道,加大文旅产业的投资力度”的提示,结合【材料3】“很多文创产品只是旅游纪念品,与文化没有什么关系,也没体现出文化责任”和【材料2】“文旅发展资金主要来自政府,由于财政资金短缺而社会资本参与又少,文旅产业发展受到制约”可知,题干中的策略一和策略二源自【材料3】和【材料2】的探究,因此补写应探究【材料4】,进而提出策略补写。

示例1:根据【材料4】“以中外交流主题年等多种文旅活动为载体,推动中华优秀文化的传承、弘扬以及对外传播”,可提策略:设计新颖的文旅活动,展示美丽中国的国际形象。

示例2:根据【材料4】“在弘扬革命精神的红色旅游、传播传统文化的民俗旅游、体验美丽风光的乡村旅游等项目的开发中……在跨文化交流中讲好中国故事”,可提策略:培养高水平文创队伍,在跨文化交流中讲好中国故事。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页