高中语文统编版选择性必修上册5.3《人皆有不忍人之心》课件(共61张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修上册5.3《人皆有不忍人之心》课件(共61张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-27 09:53:34 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

孟子

人皆有不忍人之心

一、梳理字词音义和句子意义

解题

“不忍人之心”,指怜爱别人的心。

“忍人”,狠心对待别人。

(汉·贾谊《新书·道术》:“恻隐怜人谓之慈, 反慈为忍。”)

“人皆有不忍人之心”是孟子的观点,即每个人都有怜爱别人的心。

如何从“不忍人之心”到“治天下”?

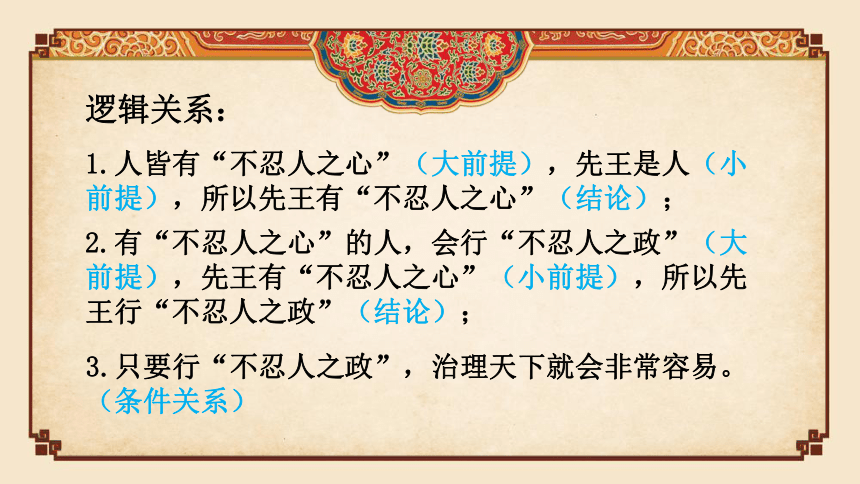

逻辑关系:

1.人皆有“不忍人之心”(大前提),先王是人(小前提),所以先王有“不忍人之心”(结论);

2.有“不忍人之心”的人,会行“不忍人之政”(大前提),先王有“不忍人之心”(小前提),所以先王行“不忍人之政”(结论);

3.只要行“不忍人之政”,治理天下就会非常容易。(条件关系)

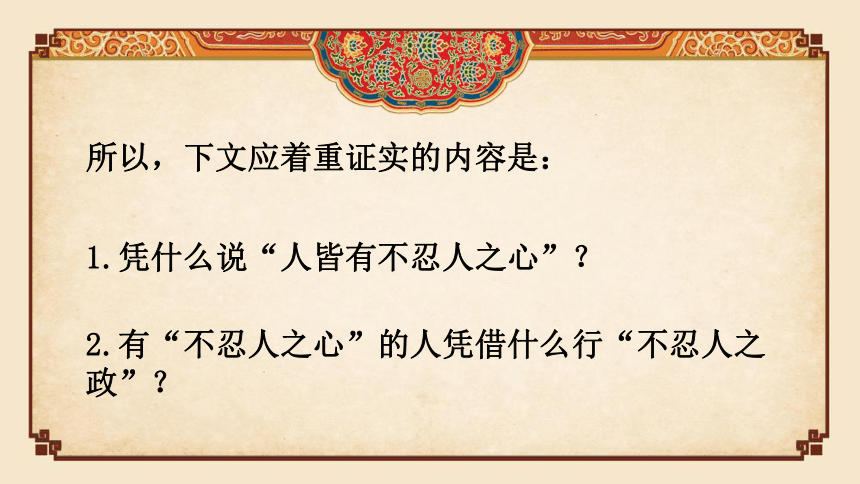

所以,下文应着重证实的内容是:

1.凭什么说“人皆有不忍人之心”?

2.有“不忍人之心”的人凭借什么行“不忍人之政”?

非恶其声:赵岐《注》:“非恶有不仁之声名。”

——杨逢彬《孟子新注新译》

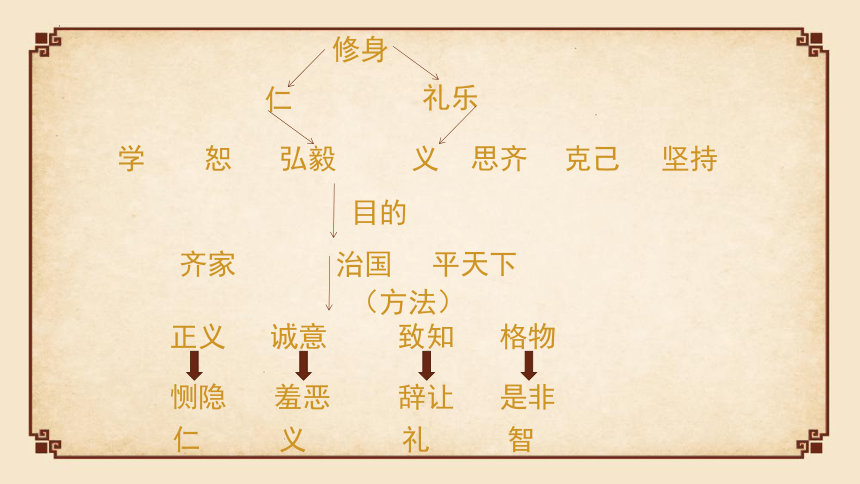

仁

礼乐

学

恕

弘毅

义

思齐

克己

坚持

目的

齐家

治国

平天下

正义

诚意

致知

格物

恻隐

羞恶

辞让

是非

仁

义

礼

智

(方法)

修身

孟子认为“不忍人之心”有哪些内容?

“不忍人之心”包含四个方面,即“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心,简称“四心”;“四心”是“仁、义、礼、智”这四种道德范畴的发端,或者说是“四端”。

二、梳理课文表达内容

本文内容可分为几层?说说各层的大致内容。

全文可分为三层。

第一层:开头至“治天下可运之掌上”。提出“人皆有不忍人之心”的见解,认为以“不忍人之心”而行“不忍人之政”,天下就会大治。

第二层:“所以谓人皆有不忍人之心者”至“非恶其声而然也”,举例证明中心论点。

第三层:“由是观之”到文末。阐述“四端”,并将其与“仁、义、礼、智”相配论述,并指出扩充“四端”的重要性。

孺子入井

足以保四海

行 仁 政

主题归纳

《人皆有不忍人之心》从人性的前提推导政治,即由人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。因为这种“不忍人之心”是人本身所固有的,所以施行仁政也应该是天经地义的。

思辨探究

1.孟子认为“不忍人之心”是人所固有的,即“性本善”。但又要求“扩而充之”,你认为是否矛盾?为什么?

不矛盾。

因为在孟子看来,即使人的本性是善的,由于人们的社会活动存在私欲膨胀,也会导致善的本性逐渐泯灭,所以必须在后天的教育中指导人们自觉地扩大并充实自己的“善心”。因此,“仁政”主张具有实践意义。

“大哉尧之为君也!巍巍乎!惟天为大,惟尧则之。荡荡乎民无能名焉,巍巍乎其有成功也,焕乎其有文章!”

——《论语·泰伯》

曹交询问孟子:人人都可以做尧舜,有这话吗?他回答:不错。曹交问:听说周文王身高一丈,商汤身高九尺,我曹交身高九尺四寸,只不过能吃饭罢了。我怎么才可能成为尧舜那样的人啊?孟子回答:人啊,用得着担忧不胜任吗?只不过不去做罢了。慢一点走,走在长者后面,这就叫悌;走得快,抢在长者前面,这就叫不悌。

慢一点走,难道人们做不到吗?只是大家不去做罢了。尧舜之道,就是孝和悌。你穿尧的衣服,说尧说的话,做尧做的事,你就是尧了。你穿暴君桀的衣服,说桀说的话,做桀做的事,你就是桀了。曹交表示:我准备去求见邹国国君,向他借块地方,好留在您门下学习。可孟子说:道就像大路一样,有什么难以理解的呢?需要担忧的是人们不去寻求。你回去寻求吧,老师多着呢!

我们可以看到,孟子把“四心”——恻隐之心、羞恶之心、辞让之心(恭敬之心)、是非之心,看作为人的根本,并把仁义礼智看作此四心的保持和扩充。这是从人与禽兽的差异来着眼,确立了人的道德人格和尊严。

人何以必须扩充此善端?此亦一问题也。若依功利主义说,则人之扩充善端有利于社会,否则有害。此即墨子主张兼爱之理由也。惟依孟子之意,则人之必须扩充此善端者,因此乃人之所以为人也。

——冯友兰《中国哲学史》

我们从孟子认为人人都有此四端(四心)来看,那么,人人都是平等的。君子和庶民平等,尧舜和路人,甚至是桀纣,都是平等的。

每个人的初始,面临两条道路:一条是向上成为君子、圣贤;一条是向下堕落为小人、普通人。关键是看你自己的选择。人应该努力让自己成为圣贤,成为尧舜那样的人。孟子对于人性的认识,充满了积极性,使人具有信心。

孟子曰:“万物皆备于我矣。反身而诚,乐莫大焉。强恕而行,求仁莫近焉。”

——《孟子·尽心上》

自暴者,不可与有言也;自弃者,不可与有为也。言非礼义,谓之自暴也;吾身不能居仁由义,谓之自弃也。仁,人之安宅也;义,人之正路也。旷安宅而弗居,舍正路而不由,哀哉!

——《孟子·离娄上》

思辨探究

2.孟子认为“人皆有不忍人之心”,这体现了他的“性本善”思想,即主张人性向善,注重道德修养的自觉性;而儒家的另一位代表人物荀子,却提出了”性恶论”,即主张人性本恶,强调道德教育的必要性。你认为哪种说法更有利于道德发展呢?

思辨探究

观点一

孟子的“性善论”是从正面激励人奋发向上,自觉向善,因而更有利于道德的发展。

孟子把道德观念、道德理性看作人的本性,强调了人性本善;在主体的道德修养中,孟子又强调了“为仁由己”的主动性和积极性,鼓励个人扬善弃恶、积极向上,努力提高自己的道德修养。

思辨探究

观点二

荀子的“性恶论”强调借助礼仪规范来培养人的道德修养,重视利用客观条件进行教育和学习,更具有可操作性,因而更有利于道德的发展。荀子认为,人的本性存在粗陋之处,所以要加强后天的学习和改造,从而造就完善的人格。

思辨探究

观点三

二者各有长短,二者互补更利于道德的发展。

清代学者钱大昕说:“孟言性善,欲人之尽性而乐于善;荀言性恶,欲人之化性而勉于善。立言虽殊,其教人以善则一也。”即两种理论的最终目的是一致的。其中,孟子提供了人性善的内在依据,认为人天生具有修己的可能性和主动性,但却忽视了人道德修养的必要性和被动性;荀子强调道德修养的被动性,却忽视了主体向善的主动性和可能性。二者相互补充,既鼓励人注重自我道德修养,又加强外在的道德约束,才能更好地建设社会道德。

从战国时候开始,孟子的性善说就受到了严重的误解。先秦最后一位儒学大师荀子,他坚持性恶观,《性恶》指出:

孟子曰:“人之性善。”曰:是不然。凡古今天下之所谓善者,正理平治也;所谓恶者,偏险悖乱也:是善恶之分也矣。今诚以人之性固正理平治,则有恶用圣王,恶用礼义哉?虽有圣王礼义,将曷加于正理平治也哉?今不然,人之性恶。故性善则去圣王,息礼义矣。性恶则与圣王,贵礼义矣。

孟子的“道性善”并不是指人的本性原本整个就是善的,而是指人的本性中,有一个非常小的部分含有发展成善德(即仁义礼智)的可能性。孟子明确指出:“人之所以异于禽兽者几希,庶民去之,君子存之。”(《离娄下》)

美德就是发展保存在人性中的那一丁点儿不同于禽兽的东西。

从某种意义上说,与其说孟子的性善说指人的本性本来就是善的,不如说它是指人性本来只有一点东西是善的,其基本面则是恶的。

孟子所谓性善者,谓人人之性皆有善也。非谓人人之性皆纯乎善也。

——陈澧《东塾读书记》卷三说

孟子所谓的性善,谓人人皆有仁义礼智“四端”,此四端若能扩而充之,则为圣人。人之不善,皆不能即此四端扩而充之,非其性本与善人殊也。

——冯友兰《中国哲学史》

惟此之故,孟子的性善说与荀子的性恶说,在很大程度上是相通的。

三、梳理课文表达形式

孟子的表达技巧有哪些?

1.缜密纯熟的论辩技巧:

①长于论辩(思辨性强、因势利导);

②长于譬喻。

2.浩然文风:

①气势浩然的文风;

②以大量的排偶句、叠句等修辞来加强文章的气势;

③语言明白晓畅,平实浅近而又精炼准确。

(1)正反对比论证/假设论证(正面:人皆有不忍人之心/反面:无恻隐之心,非人也…;正面:苟能充之,足以保四海/反面:苟不充之,不足以事父母)

(2)比喻论证(若火之始然,泉之始达。)

(3)举例论证(今人将见孺子将入于井…)

(4)运用比喻,使抽象的道理变得通俗易懂。

如“以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上”,用在掌上运转东西比喻以仁政治理天下的容易,具体贴切。

(5)运用排比,精炼整齐。

如“无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。”等句,运用排比,既增强语势,表达强烈的感情,又能严密地展开论述。

“我善养吾浩然之气。”

——《孟子·公孙丑上》

今观其文章,宽厚宏博,充乎天地之间,称其气之小大。

——苏辙《上枢密韩太尉书》

气盛言宜,孟子内在精神修养上的浩然气概,是《孟子》气势充沛的根本原因……大量使用排偶句、叠句等修辞手法……使文气磅礴,若决江河,沛然莫之能御。

——袁行霈等主编《中国文学史》

《孟子》的语言明白晓畅,平实浅近,同时又精练准确。和古奥难懂的《尚书》及铜器铭文显然不同。它继承发展《论语》《左传》《国语》等开创的新的书面语言形式,形成了一种精练简约、深入浅出的语言风格。可以说,后来统治了我国两千多年的标准书面语,在《孟子》那里已经成熟了。

——袁行霈等主编《中国文学史》

四、补充性学习

孟子学说的另一个要点是他的仁政学说:

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。天下可运于掌。《诗》云:“刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。” 言举斯心加诸彼而已。

故推恩足以保四海,不推恩无以保妻子。古之人所以大过人者无他焉,善推其所为而已矣。曰:“今王发政施仁,使天下仕者皆欲立於王之朝,耕者皆欲耕於王之野,商贾皆欲藏於王之市,行旅皆欲出於王之涂,天下之欲疾其君者皆欲赴愬于王。其若是,孰能御之?”

……

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴於道路矣。老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。”(《梁惠王上》)

孟子认为,只要统治者实行仁政,就可以成就王业。因此,其所谓仁政也就是王道。

具体措施就是“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣”,这是蚕桑方面。“鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣”,这是家庭养殖方面。“百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣”,这是农事方面。

“谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴於道路矣”,这是说儒家学者永远都不会忽视的教育:办好学校,反复向学生讲明孝敬老人、遵从兄长的道理,使头发花白的老人用不着背负或者头顶东西在路上行走。

“老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也”,这是孟子仁政观念的总体基本要求:五十岁以上的老人穿上丝棉袄,七十岁以上的老人吃上肉,庶民不挨饿不受冻,像这样,人君必能成就王业。

可以看出,孟子仁政思想的核心,是为黎民百姓争取基本的生存条件,从当时社会现状来看,是非常了不起的。而这种“仁政”,即“不忍人之政”,正需要“不忍人之心”。

比如“不违农时”“数罟不入洿池”“斧斤以时入山林”这些初始性的原则,都体现“不忍人之心”。包括“以羊易牛”。

孟子将天下百姓的命运,拴在了统治者那一线不堪重负的不忍人之心上,显示出他婴儿般的天真,也显示出他启发善良本性的苦心。

孟子的仁政学说有一些迂阔,然而就其宗旨在于为百姓争取基本的生存权和生存条件而言,其意义是不容抹杀的。

五、文学常识

孟子,名 ,字 ,邹国人。 时期 、

、 、 , 儒家 学派的代表人物之一与 、

是先秦儒家的三位代表人物,与孔子并称“孔孟”。元朝追封为“亚圣”。

政治上,他主张“ ”,提出“ ”的民本思想。

轲

子舆

战国

哲学家

思想家

政治家

教育家

孔子

荀子

仁政

民贵君轻

《孟子是鲁国贵族孟孙氏的后裔,幼年丧父,家庭贫困。学成以后,以士的身份游说诸侯,想要推行自己的政治主张,到过梁(魏)国、齐国、宋国、滕国、鲁国。当时几个大国都致力于富国强兵,争取通过暴力的手段实现统一。孟子的仁政学说被认为是“迂远而阔于事情”,没有得到实行的机会。最后退居讲学,和他的学生一起,“序《诗》、《书》,述仲尼之意,作为《孟子》七篇”。

在人性方面,主张性善论。认为人生来就具备仁、义、礼、智四种品德。人可以通过内省去保持和扩充它,否则将会丧失这些善的品质。

在社会政治观点方面,孟子突出仁政、王道的理论。提出“民贵君轻”的主张,认为君主必须重视人民,争取民心的归附,以不战而服,也即他所说的“仁者无敌”。

在价值观方面,他强调舍身取义,“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。”

《孟子》其书

《孟子》是儒家的经典著作,被南宋朱熹列为“四书”。《孟子》是记录孟子言行的著作,共7篇,一般认为孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的,属先秦语录体散文集。书中有《鱼我所欲也》《得道多助,失道寡助》《寡人之于国也》《生于忧患,死于安乐》和《富贵不能淫》等。

《孟子》其书

《史记·孟子荀卿列传》说孟子与万章之徒作《孟子》七篇,而《汉书·艺文志》著录的则是十一篇。

东汉学者赵岐将十一篇分为内篇七、外篇四,并称外篇是伪书,不予注释。赵岐又将内篇七各分为上下,成十四卷,作《孟子章句》,后世一直沿用。遗憾的是,外篇很快就亡佚了。

《孟子》其书

故,传世的《孟子》包括《梁惠王》上下,《公孙丑》上下,《告子》上下,《尽心》上下以及《滕文公》上下,《离娄》上下,《万章》上下。篇名与《论语》类似,只是摘取每篇开头的字眼,并无深意。

写作背景

孟子所处的战国中期,封建制已经在各国确立。各诸侯国的统治者对外争城夺地,互相攻伐;对内残酷剥削,劳役繁重,破坏生产。割据混战的局面已成为社会经济进一步发展的严重障碍。在尖锐激烈的社会变革和错综复杂的社会矛盾下,各个学派的代表人物都提出了自己的思想主张。孟子也针对社会现状阐述了自己的观点,《人皆有不忍人之心》便是其中的一篇。

生活中,善良无处不在,用心感受,会体会到不同的善良。心存善意,我们就一定能收获到活着的意义;摒弃善意,我们的生命将会暗淡无光,注定是匆匆人世走一遭,留不下一丝美好。所以,生活需要善良,做人更需要善良!

随堂练习

一、选择题

1.下列句子中不含通假字的一项是( )

A.非所以内交于孺子之父母也 B.非所以要誉于乡党朋友也

C.若火之始然,泉之始达 D.苟不充之,不足以事父母

【答案】D

【解析】A项,“内”同“纳”,结交。

B项,“要”同“邀”,求取。

C项,“然”同“燃”,燃烧。

D项,不含通假字。

一、选择题

2.下列各句中,与例句句式相同的一项是( )

例句:无恻隐之心,非人也

A.廉颇者,赵之良将也 B.其斯之谓与

C.不学《礼》,无以立 D.治天下可运之掌上

【答案】A

【解析】A项,判断句,“……者,……也”,表判断。

B项,宾语前置句,“之”是宾语前置的标志。

C项,固定句式,“无以”,没有……的办法。

D项,省略句,“之”后省略介词“于”。

随堂练习

二、根据提示默写相关句子。

(1)在《人皆有不忍人之心》中,孟子以人突然看见小孩子将要掉入井里的反应为依据,论证人有一种本能,即“____________”。

(2)在《人皆有不忍人之心》中,孟子由不忍之心而推导出“四端”并用比喻句“____________,____________”形象地说明其于人的重要性。

(3)在《人皆有不忍人之心》中,孟子论及“仁义礼智”扩充推广的积极作用时所说的两句是:“____________,____________”。

【答案】(1)人皆有不忍人之心

(2)人之有是四端也,犹其有四体也。

(3)苟能充之,足以保四海。

孟子

人皆有不忍人之心

一、梳理字词音义和句子意义

解题

“不忍人之心”,指怜爱别人的心。

“忍人”,狠心对待别人。

(汉·贾谊《新书·道术》:“恻隐怜人谓之慈, 反慈为忍。”)

“人皆有不忍人之心”是孟子的观点,即每个人都有怜爱别人的心。

如何从“不忍人之心”到“治天下”?

逻辑关系:

1.人皆有“不忍人之心”(大前提),先王是人(小前提),所以先王有“不忍人之心”(结论);

2.有“不忍人之心”的人,会行“不忍人之政”(大前提),先王有“不忍人之心”(小前提),所以先王行“不忍人之政”(结论);

3.只要行“不忍人之政”,治理天下就会非常容易。(条件关系)

所以,下文应着重证实的内容是:

1.凭什么说“人皆有不忍人之心”?

2.有“不忍人之心”的人凭借什么行“不忍人之政”?

非恶其声:赵岐《注》:“非恶有不仁之声名。”

——杨逢彬《孟子新注新译》

仁

礼乐

学

恕

弘毅

义

思齐

克己

坚持

目的

齐家

治国

平天下

正义

诚意

致知

格物

恻隐

羞恶

辞让

是非

仁

义

礼

智

(方法)

修身

孟子认为“不忍人之心”有哪些内容?

“不忍人之心”包含四个方面,即“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心,简称“四心”;“四心”是“仁、义、礼、智”这四种道德范畴的发端,或者说是“四端”。

二、梳理课文表达内容

本文内容可分为几层?说说各层的大致内容。

全文可分为三层。

第一层:开头至“治天下可运之掌上”。提出“人皆有不忍人之心”的见解,认为以“不忍人之心”而行“不忍人之政”,天下就会大治。

第二层:“所以谓人皆有不忍人之心者”至“非恶其声而然也”,举例证明中心论点。

第三层:“由是观之”到文末。阐述“四端”,并将其与“仁、义、礼、智”相配论述,并指出扩充“四端”的重要性。

孺子入井

足以保四海

行 仁 政

主题归纳

《人皆有不忍人之心》从人性的前提推导政治,即由人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。因为这种“不忍人之心”是人本身所固有的,所以施行仁政也应该是天经地义的。

思辨探究

1.孟子认为“不忍人之心”是人所固有的,即“性本善”。但又要求“扩而充之”,你认为是否矛盾?为什么?

不矛盾。

因为在孟子看来,即使人的本性是善的,由于人们的社会活动存在私欲膨胀,也会导致善的本性逐渐泯灭,所以必须在后天的教育中指导人们自觉地扩大并充实自己的“善心”。因此,“仁政”主张具有实践意义。

“大哉尧之为君也!巍巍乎!惟天为大,惟尧则之。荡荡乎民无能名焉,巍巍乎其有成功也,焕乎其有文章!”

——《论语·泰伯》

曹交询问孟子:人人都可以做尧舜,有这话吗?他回答:不错。曹交问:听说周文王身高一丈,商汤身高九尺,我曹交身高九尺四寸,只不过能吃饭罢了。我怎么才可能成为尧舜那样的人啊?孟子回答:人啊,用得着担忧不胜任吗?只不过不去做罢了。慢一点走,走在长者后面,这就叫悌;走得快,抢在长者前面,这就叫不悌。

慢一点走,难道人们做不到吗?只是大家不去做罢了。尧舜之道,就是孝和悌。你穿尧的衣服,说尧说的话,做尧做的事,你就是尧了。你穿暴君桀的衣服,说桀说的话,做桀做的事,你就是桀了。曹交表示:我准备去求见邹国国君,向他借块地方,好留在您门下学习。可孟子说:道就像大路一样,有什么难以理解的呢?需要担忧的是人们不去寻求。你回去寻求吧,老师多着呢!

我们可以看到,孟子把“四心”——恻隐之心、羞恶之心、辞让之心(恭敬之心)、是非之心,看作为人的根本,并把仁义礼智看作此四心的保持和扩充。这是从人与禽兽的差异来着眼,确立了人的道德人格和尊严。

人何以必须扩充此善端?此亦一问题也。若依功利主义说,则人之扩充善端有利于社会,否则有害。此即墨子主张兼爱之理由也。惟依孟子之意,则人之必须扩充此善端者,因此乃人之所以为人也。

——冯友兰《中国哲学史》

我们从孟子认为人人都有此四端(四心)来看,那么,人人都是平等的。君子和庶民平等,尧舜和路人,甚至是桀纣,都是平等的。

每个人的初始,面临两条道路:一条是向上成为君子、圣贤;一条是向下堕落为小人、普通人。关键是看你自己的选择。人应该努力让自己成为圣贤,成为尧舜那样的人。孟子对于人性的认识,充满了积极性,使人具有信心。

孟子曰:“万物皆备于我矣。反身而诚,乐莫大焉。强恕而行,求仁莫近焉。”

——《孟子·尽心上》

自暴者,不可与有言也;自弃者,不可与有为也。言非礼义,谓之自暴也;吾身不能居仁由义,谓之自弃也。仁,人之安宅也;义,人之正路也。旷安宅而弗居,舍正路而不由,哀哉!

——《孟子·离娄上》

思辨探究

2.孟子认为“人皆有不忍人之心”,这体现了他的“性本善”思想,即主张人性向善,注重道德修养的自觉性;而儒家的另一位代表人物荀子,却提出了”性恶论”,即主张人性本恶,强调道德教育的必要性。你认为哪种说法更有利于道德发展呢?

思辨探究

观点一

孟子的“性善论”是从正面激励人奋发向上,自觉向善,因而更有利于道德的发展。

孟子把道德观念、道德理性看作人的本性,强调了人性本善;在主体的道德修养中,孟子又强调了“为仁由己”的主动性和积极性,鼓励个人扬善弃恶、积极向上,努力提高自己的道德修养。

思辨探究

观点二

荀子的“性恶论”强调借助礼仪规范来培养人的道德修养,重视利用客观条件进行教育和学习,更具有可操作性,因而更有利于道德的发展。荀子认为,人的本性存在粗陋之处,所以要加强后天的学习和改造,从而造就完善的人格。

思辨探究

观点三

二者各有长短,二者互补更利于道德的发展。

清代学者钱大昕说:“孟言性善,欲人之尽性而乐于善;荀言性恶,欲人之化性而勉于善。立言虽殊,其教人以善则一也。”即两种理论的最终目的是一致的。其中,孟子提供了人性善的内在依据,认为人天生具有修己的可能性和主动性,但却忽视了人道德修养的必要性和被动性;荀子强调道德修养的被动性,却忽视了主体向善的主动性和可能性。二者相互补充,既鼓励人注重自我道德修养,又加强外在的道德约束,才能更好地建设社会道德。

从战国时候开始,孟子的性善说就受到了严重的误解。先秦最后一位儒学大师荀子,他坚持性恶观,《性恶》指出:

孟子曰:“人之性善。”曰:是不然。凡古今天下之所谓善者,正理平治也;所谓恶者,偏险悖乱也:是善恶之分也矣。今诚以人之性固正理平治,则有恶用圣王,恶用礼义哉?虽有圣王礼义,将曷加于正理平治也哉?今不然,人之性恶。故性善则去圣王,息礼义矣。性恶则与圣王,贵礼义矣。

孟子的“道性善”并不是指人的本性原本整个就是善的,而是指人的本性中,有一个非常小的部分含有发展成善德(即仁义礼智)的可能性。孟子明确指出:“人之所以异于禽兽者几希,庶民去之,君子存之。”(《离娄下》)

美德就是发展保存在人性中的那一丁点儿不同于禽兽的东西。

从某种意义上说,与其说孟子的性善说指人的本性本来就是善的,不如说它是指人性本来只有一点东西是善的,其基本面则是恶的。

孟子所谓性善者,谓人人之性皆有善也。非谓人人之性皆纯乎善也。

——陈澧《东塾读书记》卷三说

孟子所谓的性善,谓人人皆有仁义礼智“四端”,此四端若能扩而充之,则为圣人。人之不善,皆不能即此四端扩而充之,非其性本与善人殊也。

——冯友兰《中国哲学史》

惟此之故,孟子的性善说与荀子的性恶说,在很大程度上是相通的。

三、梳理课文表达形式

孟子的表达技巧有哪些?

1.缜密纯熟的论辩技巧:

①长于论辩(思辨性强、因势利导);

②长于譬喻。

2.浩然文风:

①气势浩然的文风;

②以大量的排偶句、叠句等修辞来加强文章的气势;

③语言明白晓畅,平实浅近而又精炼准确。

(1)正反对比论证/假设论证(正面:人皆有不忍人之心/反面:无恻隐之心,非人也…;正面:苟能充之,足以保四海/反面:苟不充之,不足以事父母)

(2)比喻论证(若火之始然,泉之始达。)

(3)举例论证(今人将见孺子将入于井…)

(4)运用比喻,使抽象的道理变得通俗易懂。

如“以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上”,用在掌上运转东西比喻以仁政治理天下的容易,具体贴切。

(5)运用排比,精炼整齐。

如“无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。”等句,运用排比,既增强语势,表达强烈的感情,又能严密地展开论述。

“我善养吾浩然之气。”

——《孟子·公孙丑上》

今观其文章,宽厚宏博,充乎天地之间,称其气之小大。

——苏辙《上枢密韩太尉书》

气盛言宜,孟子内在精神修养上的浩然气概,是《孟子》气势充沛的根本原因……大量使用排偶句、叠句等修辞手法……使文气磅礴,若决江河,沛然莫之能御。

——袁行霈等主编《中国文学史》

《孟子》的语言明白晓畅,平实浅近,同时又精练准确。和古奥难懂的《尚书》及铜器铭文显然不同。它继承发展《论语》《左传》《国语》等开创的新的书面语言形式,形成了一种精练简约、深入浅出的语言风格。可以说,后来统治了我国两千多年的标准书面语,在《孟子》那里已经成熟了。

——袁行霈等主编《中国文学史》

四、补充性学习

孟子学说的另一个要点是他的仁政学说:

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。天下可运于掌。《诗》云:“刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。” 言举斯心加诸彼而已。

故推恩足以保四海,不推恩无以保妻子。古之人所以大过人者无他焉,善推其所为而已矣。曰:“今王发政施仁,使天下仕者皆欲立於王之朝,耕者皆欲耕於王之野,商贾皆欲藏於王之市,行旅皆欲出於王之涂,天下之欲疾其君者皆欲赴愬于王。其若是,孰能御之?”

……

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴於道路矣。老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。”(《梁惠王上》)

孟子认为,只要统治者实行仁政,就可以成就王业。因此,其所谓仁政也就是王道。

具体措施就是“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣”,这是蚕桑方面。“鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣”,这是家庭养殖方面。“百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣”,这是农事方面。

“谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴於道路矣”,这是说儒家学者永远都不会忽视的教育:办好学校,反复向学生讲明孝敬老人、遵从兄长的道理,使头发花白的老人用不着背负或者头顶东西在路上行走。

“老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也”,这是孟子仁政观念的总体基本要求:五十岁以上的老人穿上丝棉袄,七十岁以上的老人吃上肉,庶民不挨饿不受冻,像这样,人君必能成就王业。

可以看出,孟子仁政思想的核心,是为黎民百姓争取基本的生存条件,从当时社会现状来看,是非常了不起的。而这种“仁政”,即“不忍人之政”,正需要“不忍人之心”。

比如“不违农时”“数罟不入洿池”“斧斤以时入山林”这些初始性的原则,都体现“不忍人之心”。包括“以羊易牛”。

孟子将天下百姓的命运,拴在了统治者那一线不堪重负的不忍人之心上,显示出他婴儿般的天真,也显示出他启发善良本性的苦心。

孟子的仁政学说有一些迂阔,然而就其宗旨在于为百姓争取基本的生存权和生存条件而言,其意义是不容抹杀的。

五、文学常识

孟子,名 ,字 ,邹国人。 时期 、

、 、 , 儒家 学派的代表人物之一与 、

是先秦儒家的三位代表人物,与孔子并称“孔孟”。元朝追封为“亚圣”。

政治上,他主张“ ”,提出“ ”的民本思想。

轲

子舆

战国

哲学家

思想家

政治家

教育家

孔子

荀子

仁政

民贵君轻

《孟子是鲁国贵族孟孙氏的后裔,幼年丧父,家庭贫困。学成以后,以士的身份游说诸侯,想要推行自己的政治主张,到过梁(魏)国、齐国、宋国、滕国、鲁国。当时几个大国都致力于富国强兵,争取通过暴力的手段实现统一。孟子的仁政学说被认为是“迂远而阔于事情”,没有得到实行的机会。最后退居讲学,和他的学生一起,“序《诗》、《书》,述仲尼之意,作为《孟子》七篇”。

在人性方面,主张性善论。认为人生来就具备仁、义、礼、智四种品德。人可以通过内省去保持和扩充它,否则将会丧失这些善的品质。

在社会政治观点方面,孟子突出仁政、王道的理论。提出“民贵君轻”的主张,认为君主必须重视人民,争取民心的归附,以不战而服,也即他所说的“仁者无敌”。

在价值观方面,他强调舍身取义,“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。”

《孟子》其书

《孟子》是儒家的经典著作,被南宋朱熹列为“四书”。《孟子》是记录孟子言行的著作,共7篇,一般认为孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的,属先秦语录体散文集。书中有《鱼我所欲也》《得道多助,失道寡助》《寡人之于国也》《生于忧患,死于安乐》和《富贵不能淫》等。

《孟子》其书

《史记·孟子荀卿列传》说孟子与万章之徒作《孟子》七篇,而《汉书·艺文志》著录的则是十一篇。

东汉学者赵岐将十一篇分为内篇七、外篇四,并称外篇是伪书,不予注释。赵岐又将内篇七各分为上下,成十四卷,作《孟子章句》,后世一直沿用。遗憾的是,外篇很快就亡佚了。

《孟子》其书

故,传世的《孟子》包括《梁惠王》上下,《公孙丑》上下,《告子》上下,《尽心》上下以及《滕文公》上下,《离娄》上下,《万章》上下。篇名与《论语》类似,只是摘取每篇开头的字眼,并无深意。

写作背景

孟子所处的战国中期,封建制已经在各国确立。各诸侯国的统治者对外争城夺地,互相攻伐;对内残酷剥削,劳役繁重,破坏生产。割据混战的局面已成为社会经济进一步发展的严重障碍。在尖锐激烈的社会变革和错综复杂的社会矛盾下,各个学派的代表人物都提出了自己的思想主张。孟子也针对社会现状阐述了自己的观点,《人皆有不忍人之心》便是其中的一篇。

生活中,善良无处不在,用心感受,会体会到不同的善良。心存善意,我们就一定能收获到活着的意义;摒弃善意,我们的生命将会暗淡无光,注定是匆匆人世走一遭,留不下一丝美好。所以,生活需要善良,做人更需要善良!

随堂练习

一、选择题

1.下列句子中不含通假字的一项是( )

A.非所以内交于孺子之父母也 B.非所以要誉于乡党朋友也

C.若火之始然,泉之始达 D.苟不充之,不足以事父母

【答案】D

【解析】A项,“内”同“纳”,结交。

B项,“要”同“邀”,求取。

C项,“然”同“燃”,燃烧。

D项,不含通假字。

一、选择题

2.下列各句中,与例句句式相同的一项是( )

例句:无恻隐之心,非人也

A.廉颇者,赵之良将也 B.其斯之谓与

C.不学《礼》,无以立 D.治天下可运之掌上

【答案】A

【解析】A项,判断句,“……者,……也”,表判断。

B项,宾语前置句,“之”是宾语前置的标志。

C项,固定句式,“无以”,没有……的办法。

D项,省略句,“之”后省略介词“于”。

随堂练习

二、根据提示默写相关句子。

(1)在《人皆有不忍人之心》中,孟子以人突然看见小孩子将要掉入井里的反应为依据,论证人有一种本能,即“____________”。

(2)在《人皆有不忍人之心》中,孟子由不忍之心而推导出“四端”并用比喻句“____________,____________”形象地说明其于人的重要性。

(3)在《人皆有不忍人之心》中,孟子论及“仁义礼智”扩充推广的积极作用时所说的两句是:“____________,____________”。

【答案】(1)人皆有不忍人之心

(2)人之有是四端也,犹其有四体也。

(3)苟能充之,足以保四海。